宁波美术馆设计手记_王澍

- 格式:pdf

- 大小:190.04 KB

- 文档页数:1

│2020 · 12 经验交流 85│王澍于2012年获得普利兹克国际建筑大奖,成为获得该奖项的第一个中国人。

在获奖之前,几乎没人能预料到名不见经传的他会获此殊荣;在获奖之后,王澍却继续主持其“业余建筑工作室”,没有借机打品牌、扩规模、上项目。

在浮躁之风盛行的当下,竟还有人如此云淡风轻地躬行“以出世的精神做入世的事业”,不得不引人研究。

王澍主张建筑师要从情趣、从心性出发开启设计之途,明确将把他的设计哲学思想表述为“重返自然的道路”。

在王澍看来,造房子就是造世界,换言之,设计师就是第二造物主,而这个人工的“小世界”应当是自然、源自心性和富于文人情趣的。

“普利兹克建筑奖中国第一人”王澍的设计之道■ 北京邮电大学数字媒体与设计艺术学院 梁刚中国美术学院象山校区设计之趣可以说,情趣是王澍设计之道的一个关键词,但关于情趣,王澍却从未下过符合形式逻辑规范的定义,这大概是出于他对文人情趣“心可得而拟,口不可得而言”特性的洞悉。

他只是强调与建造技术相比,情趣要重要得多。

受前辈学者童寯的影响,王澍钟爱和激赏以小见大、由内观外、曲折尽致的江南园林。

回眸中国固有传统,造园之曲折尽“致”与绘画之临泉高“致”本别无二“致”,都是情趣之义。

现在的问题是,在建筑现代性视野中,这种古典文人情趣是否还有活化的可能?在王澍看来,可以通过合适的现代建筑语言表达使得情趣与关于情趣的叙事䜣和无间。

王澍说自己首先是个文人,只是碰巧会做建筑。

他的建│86 经验交流2020 · 12│筑作品呈现独特的风格徽章,与其设计诗学趣味高度匹配。

这种风格特征可概括为以下三点:一是暗示性。

王澍主张作为建筑师应注意克制自身过强的表现欲,要求在建筑哲学领域驱逐僵硬的必然性范畴。

强调暗示,在建筑领域很大程度上就是要打破设计的固化功能性而更多呈现过程性、事件性和开放性。

循此思路,王澍设计的宁波美术馆竟有多达五六种不同的进入方式,有的具有仪式性、有的具有日常性,但归根到底是追求差异性,王澍把美术馆内部空间形容为“巨大的如植物根茎的迷宫”,他强调,“建筑师只是提供一种暗示着多种可能性的场所,但并未决定它。

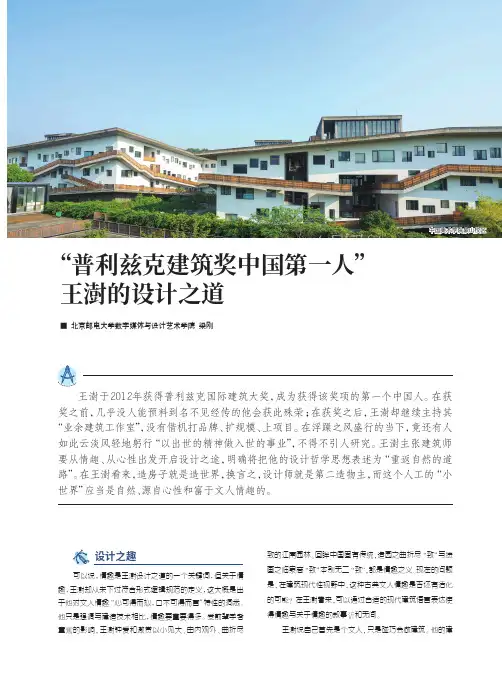

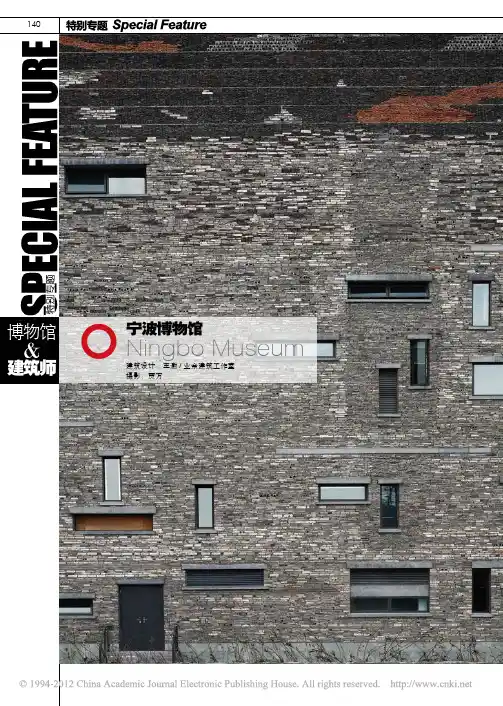

参观王澍作品宁波博物馆美术馆及五散房之前最容易被忽略的就是宁波博物馆,因为它位处鄞州区,离市中⼼⽐较偏远,之前⼀直没有想过来逛,这回建筑师出名了,也就有了动⼒过来,转了⼀次公交车,来到了博物馆边上,⾸先是被它的不规则开窗吸引了研究,⼀看就知道这是建筑师倒腾出来的。

宁波博物馆位于⼀块很⽅正的新区⽤地上,主体建筑也很⽅正地占据了场地中央,其余附属⽤房和场地设计也相对舒服⼀些,博物馆共三层,⾸层中部架空,⼀条步道连接东西,北侧是延建筑滨⽔设计,南侧则是⽤卵⽯硬⽯⼀类的打造的枯⼭⽔。

之前看相关资料,没有发现王澍的这个⽐较新颖的⽴⾯打造⼿法:在混凝⼟⾯上⽤⽵排贴上去做成横条+⽵节的肌理,也配合他⼀贯打造的⽡⽚波浪型的风格,继安藤捣⿎的清⽔混凝⼟模板孔外,这种⽵排痕也是很精彩的塑造。

博物馆⼤部分⽴⾯都⽤王澍从旧城拆迁拿回来的青砖⽡⽚等民房旧材料堆叠,像是把⽼城的灵魂⼜再次组装变成新形式的建筑⼀样,肌理感很强,很是感觉把现代建筑这种⼤体量感悄悄切碎了,同时这样青砖的铺砌,远观上也和南京城墙的感觉有那么⼀点点形似,⾊彩尽⼒恢复到⽼民居的⾊调上,不规则的开窗⼤部分都是凹窗,没有很明显地把玻璃的光感反衬到⽴⾯上,另外很取巧的⼀点是顶部⽡⽚堆砌的部分,王澍⽤了民房很原始的橙红,灰⽩,青灰的材料⽴体堆砌,营造出⼀种马赛克的拼贴画效果,很是有趣,并且位于顶部,下车后很容易地就被拼贴画吸引,叠合拼贴的⼿法,早在⼤⼀空间设计的时候就有⼈⽤过,但王澍的这种,明显是经过多年积累才玩得如此精致。

中部步道既是博物馆进场流线,旁边也有流⽔作为景观,步道顶部很难得地⽤了与⽴⾯肌理很不⼀样的反光材料,但是因为刚好可以映衬流⽔,倒是不觉得突兀了。

宁波博物馆免费参观,⾥⾯的展物虽然地位价值并不算⾼,但也算能借机了解⼀下宁波历史,⽐如中间这把勾践的剑,虽然是把复制品,但也算是能参详原件⼤概长什么样的。

展馆其实都不算⼤,历史展区分成两个,中间没有明确的流线指引,不容易连着起来⾛,有点遗憾,宁波历史单独把清朝民国放在⼆展区⾥,⾜见近代发展对宁波的重要性,图为明朝的王阳明。

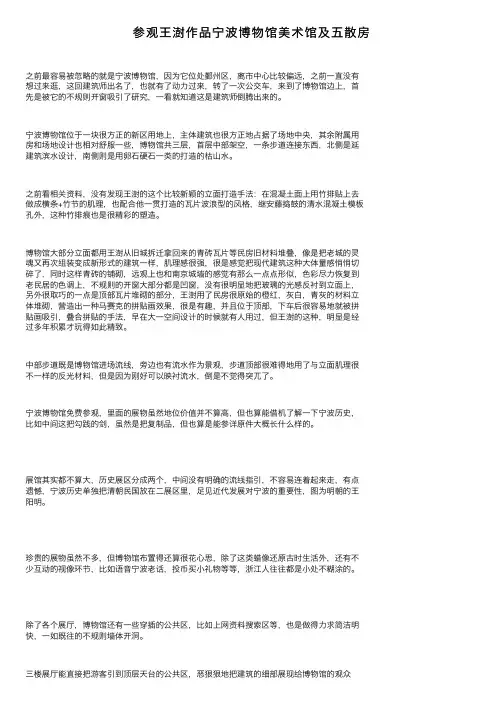

关于王澍作品的总结一. 材料方面以旧材料纪念过去,同时又采用现代形式1.【砖瓦】回收,循环,利用,象征城市的变迁1.1“这几年,大量古旧建筑被拆除,出现大量砖瓦废料,2000年开始,我们就有重点地回收旧料、循环利用。

中国民间早就有对材料循环利用的可持续建造传统。

”王澍说。

王澍和许江设计完成的《瓦园》(800平方米),在一片建筑中,以花园的形态出现。

他们在地面上用6万片旧青瓦搭出了屋顶,游览者要踏上竹桥走入瓦园中,就像走在中国传统建筑的屋顶上。

6万片旧城拆迁回收的青瓦、3000根竹子,王澍团队和3名来自浙江乡村的泥工、瓦工和竹工花了半个多月时间,几乎在全手工的状态下造出了一个800平方米的建筑。

1.2在2010年的世博会上,王澍设计的宁波滕头馆,是一栋由回收旧砖瓦做成的建筑。

为了表达他的生态理念,王澍用“瓦爿墙”(用青砖碎瓦甚至破碎的缸片垒加起来的墙壁)来装饰滕头馆的三面墙体。

“瓦爿墙”是用回收的50多万块旧砖瓦做的,这些旧砖瓦都是从宁波的象山、鄞州、奉化等地的大小村落收集来的,其中的元宝砖、龙骨砖、屋脊砖都有着超过百年的沧桑。

1.3王澎对瓦片的情结可以追溯到更早的时期。

2004年,王澍完成了中国美术学院象山新校区一期工程。

为了发挥建筑材料的可再利用和经济实用性,他从各地的拆房现场收集了700万块不同年代的旧砖弃瓦,让它们在象山校区的屋顶和墙面上重现新生。

1.4宁波博物馆的外墙是最吸引眼球的地方。

「你仔细看看,可以发现如果是直壁,采用的是浙东地区的『瓦爿墙』,如果是斜壁,采用的则是特殊模板成型的清水混凝土墙。

」戴宗品道出了细微处的奥秘。

宁波博物馆的瓦爿墙有其传统根基,历史上,以慈城地区为代表的瓦爿墙随处可见,是宁波地域乡土建造的特有形式。

宁波博物馆的瓦爿墙材料包括青砖、龙骨砖、瓦、打碎的缸片等,大多是宁波旧城改造时积留下来的旧物。

其中,青砖的数量最多,它们的「出生」年代也多为明清至民国时期不等,甚至有部分是汉晋时代的古砖。

王澍:我们从中认出——宁波美术馆设计王澍:我们从中认出——宁波美术馆设计我知道,很多人迟早都会知道,生活中的事件只局限在几个简单事件上,合适的形式也只局限在几个形态上。

比如说,在我的工作中,“二”这个数字经常出现。

我夯过两片土墙,以三种不同的方式砌过两片砖墙,这里面只有一些小观念。

但却都是关于一种愉悦而轻快的生活世界的建立的。

与之相比,宁波美术馆在我一系列工作中的特殊位皿在于它作为一个单一建筑的庞大,2.4万m2。

一般来说,我偏爱小建筑,低等级的,无权利的,甚至匿名的。

条件允许,我可能会把2.4万m2分解成10个小建筑的簇集,但面对一个已经存在之物,策略就必须转移。

我设想它是一个秘密,在一个单一体的主体中,包含着一种差异性的事件场所的簇集,外表则只有些许暗示而已。

空的中心与边界,内与外,高与低,打开与关闭,无目的的漫游,行动与完全静止,轻与重,通过与突然中断,一瞥,从暗到明或从明到暗,偶遇,实体的实感,空间的空虚,纯粹物料的物感,在这一系列我偏爱的主题之外,我决定在这个房子的内部结构上下更大功夫。

如果说她的外表已给人一种强烈期待,真正的震撼应该在内部等着他。

当他已然经历了这种震撼,沉溺其中难以自拔,突然,他又将暴露在外部,暴露在一条江的面前。

这里包含着的事件与经历的秩序,自然地将一个世界的组织分解、编配并重新聚拢。

建筑的基本平面与空间格局,路线的组织与相应的空间体验,甚至用什么尺度的门,门应装铰链还是偏轴,什么样手感的把手都已了然于胸。

于是,我坐在案前,面对几张空白纸张,通常是A3复印纸,用铅笔勾出草图,或者说,我根本不画通常所谓的过程草图,就是那些我们熟知的大师们画的一团团看不清的那种。

草图我一般只画两次,第一次用1B铅笔,轴测,画得较快,它决定了一个房子,一个世界的基本结构形态,在场所中的位置、边界、材料的分配、功能格局、通路系统,特别需要强调的细节、尺度甚至直接在轴测图上标明柱网和标高,主要的路径宽度、关键门窗尺寸。

亚洲,特别是中国城市的原有结构正处在全面崩溃的过程中。

这种崩溃,是与大规模的建筑建造同时发生的。

不管愿不愿意,这个城市结构、生活方式和建筑语言的崩溃与瓦解的过程,即是今天建筑学直接面对的全部对象。

让人感兴趣的是,不同时间、不同方向的多种可能性同时并存。

在这个特殊时刻,城市问题比建筑的问题更加重要。

建筑学需要一种方式,把对建筑单体的关注转向对城市结构重建的关注。

对传统的保持也不仅是为了传统,而是如何接续断裂的时间,使传统的生活方式如何重返真实的城市生活和地方性环境。

因此,建筑模式,特别是对城市结构具有方向影响力的大型城市建筑的模式研究,在今天具有特殊的重要性。

清晰记得第一次去看宁波美术馆建馆现场的情景。

一座被这座城市抛弃的航运大楼,它曾经是城市在1970、1980年代的标志性建筑。

是众多市民前往大都市上海或普陀烧香的登船之地。

典型的市中心港口,处在一片殖民地时代的建筑群边缘,这块地在宁波人记忆中的地位应如上海人心目中的外滩。

让我心中震撼的是,一座建筑被城市抛弃后的场景。

江边串连成线的浮码头空荡无人,但我仍能看见它曾经发生,或可能发生的城市生活事件的可能性与多样性。

这些码头正在被拆除,我当时就向甲方要求,这片码头应是未来美术馆不可分割的一部分,希望有关部分能按原状予以保护。

在我看来,比一座美术馆的样式更重要的是现在的城市结构,而城市的记忆,应包含到今天为止所发生的一切事件线索。

最初的设想是对这座航运大楼做保护性改造,它的大型候船空间正适合大型当代艺术作品展出,但之后发现这座建筑历往几次装修改造,其全预制装配式的混凝土结构难以满足今天的建筑抗震法规。

为了保持城市建筑模式的延续性,我们提出像保护古建筑一样对这座建筑落架重建,它的内部空间结构被一柱不动地原样保持,因为这些空间印象已经印刻在几代宁波人的记忆之中。

最终的实施方案是多种场所线索的混合。

通过沿城市干道的入口高台和沿江钢木结构单纯体量,两个扁平长方形互相平行,横卧江边,再次向甬江暗示和重构了码头与船的语句结构。

中国美院象山校区王澍先生的设计原则中国美院象山校区王澍先生的设计原则1.引言设计是一门将艺术与实用性相结合的独特学科,而中国美术学院象山校区的设计则是中国当代建筑界的一颗璀璨明珠。

在这篇文章中,我们将探讨中国美院象山校区的设计原则以及背后的理念与思考。

2.背景介绍China Academy of Art, commonly known as CAA, is one of the leading art institutions in China. Its Xiangshan Campus, designed by the renowned architect Wang Shu, is a masterpiece that showcases his unique design principles. Wang Shu is the recipient of the Pritzker Architecture Prize, which is considered the Nobel Prize of architecture. His design philosophy emphasizes the integration of tradition and innovation, as well as the harmonious coexistence between architecture and nature.3.主题一:传承与创新中国美院象山校区的设计原则之一是传承与创新。

王澍先生在设计中注重传统建筑文化的传承,同时也融入了现代化的创新元素。

此举既尊重了中国传统文化,又展示了现代建筑的风格和技术。

该校区的建筑采用了传统的砖木结构,同时结合了现代材料和技术,创造出独特而又富有魅力的建筑风貌。

王澍先生强调传统建筑文化的重要性,认为通过传承和发扬传统,才能找到建筑创新的源泉。

4.主题二:与自然的融合中国美院象山校区的设计原则之二是与自然的融合。

中国新建筑师——王澍1963年,生于新疆乌鲁木齐1985年,南京工学院建筑系建筑学专业毕业1988年,东南大学建筑研究所硕士毕业1997年,在杭州创办"业余建筑工作室"2000年,获上海同济大学建筑城规学院建筑学博士,现任杭州中国美术学院教授,并任中国美术学院建筑系主任及中国美术学院建筑营造研究中心主任王澍作品1989年海宁青少年宫1991年中国美术学院国际画廊1997年自宅1997年陈默工作室2000年苏州大学文正学院图书馆2000年上海顶层画廊2000年墙门(雕塑)2001年垂直院宅(钱江时代)2001年一分为二(雕塑)2002-2003年宁波当代美术馆2002-2003年中国美术学院视觉艺术学院2002-2003年东莞理工学院艺术系馆2002-2003年浙江台州路桥古镇保护、古建修复及协调区2003年拆筑间2003年 HZ093—7282003年三合宅/南京2004年三合宅/杭州2003-2004年浙江宁波慈城古建保护、古建修复及协调区理解象山校园,先要理解王澍对时间和传统的感情。

2002年,杭州南山路开始改建,杭州市政府想把这条路建成上海的衡山路,西湖边上的很多民居就开始拆毁。

为了阻止这一切,王澍沿西湖拍了400多张幻灯片,一张一张地讲给负责改建的官员看:每一幢房子,都带着不同历史时期的风格,他说:你们知道南山路的历史有多久吗?从你们改建完成那天起,南山路的历史就只有1年了。

象山校园正是建立在王澍对时间和传统的理解之上。

一个外来者对象山校园的惊奇,一定是从大门开始的。

象山校园的大门不是“门”,而是“墙”。

是没有围合的墙的自然延伸,墙身矮得经常让人有翻过去的冲动。

但这是一堵砖砌的墙,那砖也不是普通的砖,而是从乡下拆房现场收上来的老砖。

在象山校园的空地上,这样的砖瓦堆成一座小山。

事实上,整个象山校园就是建立在这些旧砖瓦上面的。

在整个中国都在“拆”的时候,王澍的象山校园却使用了大量的旧建筑材料,所有的砖头、瓦片、石头都来自浙江省的拆房现场。

【不周空间】王澍宁波博物馆之建筑随想普利兹克建筑奖评委会主席帕伦博勋爵说明了王澍获奖的理由:“讨论过去与现在之间的适当关系是一个当今关键的问题,因为中国当今的城市化进程正在引发一场关于建筑应当基于传统还是只应面向未来的讨论。

正如所有伟大的建筑一样,王澍的作品能够超越争论,并演化成扎根于其历史背景、永不过时甚至具世界性的建筑。

” 而王澍的代表作之一的宁波博物馆则恰好符合了评委对其作品的评价。

位于宁波市鄞州区首南中路1000号的宁波博物馆,一座矗立于现代城市的新乡土主义风格的建筑。

宁波博物馆就其空间组合或者功能组合来讲,与其他的博物馆并没有本质上的区别或者是不同,其最吸引人的两个方面,第一是它的外观造型,整个博物馆的建筑形态以山、水、海洋为设计理念。

第一层为整体,但从第二层开始,建筑开始分体并倾斜,形成山体形状。

加上场馆北部的水域,整个建筑形似一条上岸的船。

这种建筑格局体现了宁波的地理形态和作为港口城市的特色。

第二是外墙面的装饰,第一种方式利用民间收集的上百万片明清砖瓦手工砌成瓦爿墙,体现了江南特色和节约理念;另一种方式利用竹条加入混凝土,在表面展现竹的纹理,体现环保理念。

其中瓦爿墙是其最吸引人最环保也最值得探讨的一种装饰手法。

瓦爿墙,是浙东一带极富地方特色的传统墙体建筑,据懂行的老人讲,是由传统的草、泥、木、石、砖、瓷等堆砌而成的。

传统的瓦爿墙有两部分组成,外墙是由碎砖碎瓦或者块石以及鹅卵石等砌成,内墙也叫托墙,也就是在瓦爿墙的内侧面抹上草筋泥和麻筋石灰,起到挡风保温作用。

由此看来,传统的瓦爿墙既是承重结构,又是维护结构,同时又有着别具一格的美观效果,中国古人的聪明智慧在这里得到了很好地体现,这或许也正是王澍一直以来试图传承并发展的一门手艺或者是建筑技术,从鄞州公园的试验品“五散房”小规模的瓦爿墙到宁波博物馆高达20多米,面积1.3万平米的瓦爿墙,从一定意义上讲,王澍达到了预期的目的――传承并发展。

“业余建筑师”——王澍摘要:王澍无论是思想还是建筑风格上都是个特立独行的建筑师,他称自己是业余建筑师,通过对他的各种思想的解读尝试做以下的归纳:1、注重建筑本身、场地以及环境的设计;2、尝试大胆使用低廉材料身边常见材料;3、建筑回归生活4、对传统文化的继承关键词:王澍、深思熟虑、自由、生活、传统刘家琨曾经在评论王澍的苏州大学文正学院图书馆的文章中提到王澍的三个特点:知识背景、民间/业余状态和江南烟雨气质。

又同时指出知识背景王澍是极力摆脱同时又受其强有力的影响,而民间/业余状态是有意为之,江南烟雨气质是下意识的。

在后来的一次访谈中王澍也分别针对这三个问题阐述了具体的思想。

从中可以得到以下归纳:一、真正好的城市,是以深思熟虑为基础的,城市的设计应当是整体式设计的。

在这整体式设计中再去寻找所谓的多样性和差异性。

王澍认为,建筑的设计虽然是单个体建筑,但是仍是属于城市的,应该可以非常容易地直接地插入某个城市。

他的苏州大学文正学院图书馆、宁波美术馆、杭州垂直院宅以及美术学院香山校园都是这样的特征。

保持城市的整体性设计。

与周围环境可以很融洽的契合到一起去,甚至只是将它们放在一起都不会很冲突。

王澍的作品十分注重环境的分析,这是一个建筑能够适应当地环境的必不可少的因素。

他曾解释说在江南不可避免的带上地方特色有时并非诗意。

在做苏州大学文正学院图书馆的时候他就明白了在白墙上要加了一溜黑线,因为天不是蓝的,都是灰色的。

白色建筑在视野中和天的就没有了分界线,分不出天际。

另外由于气候的潮湿,建筑对风向的要求是十分强烈的,所以他的建筑方向性十分明确可以一目了然风是哪里过来的。

“风会决定这个建筑采用一个什么样子的形态,而不是你的美学趣味要这个房子是什么样子的”王澍的这个观点在多处其实都有体现,有很明显的批判后现代主义的意味存在,他曾指出后现代注意实际是种很肤浅的做法,基本是一种古典的符号复兴。

当然他自己也确实做到了真正意义上的传统文化的复兴。

王澍作品解析——宁波博物馆通用课件一、宁波博物馆概述宁波博物馆,位于浙江省宁波市鄞州区,由中国著名建筑师王澍设计。

这座博物馆于2008年正式对外开放,占地面积约5.5万平方米,建筑面积达3万平方米。

宁波博物馆以其独特的设计理念、丰富的展览内容和浓厚的地域文化特色,成为我国一座极具代表性的地方博物馆。

二、王澍设计理念解读1. 传统与现代的融合王澍在设计宁波博物馆时,充分考虑了传统与现代的融合。

他借鉴了中国传统建筑中的元素,如马头墙、青砖、瓦片等,将这些元素与现代建筑手法相结合,呈现出一种新颖的建筑风格。

2. “新乡土主义”理念王澍提出了“新乡土主义”的设计理念,强调建筑应与地域文化、自然环境相融合。

在宁波博物馆的设计中,他运用了大量的当地材料,如鄞州石、宁波青砖等,使建筑与周边环境和谐共生。

3. “山水城市”构想王澍认为,城市建筑应与自然景观相互映衬,形成“山水城市”的格局。

宁波博物馆的设计充分考虑了周边的山体、水系,使建筑与自然景观融为一体,展现出独特的地域特色。

三、宁波博物馆建筑特色1. 独特的建筑形态宁波博物馆的外观呈现出一种独特的形态,仿佛是一座从土地中生长出来的建筑。

其屋顶采用斜坡式设计,寓意着“山峦起伏”,与周边的自然景观相呼应。

2. 绿色环保理念宁波博物馆内部空间布局合理,充分考虑了参观者的需求。

展厅、报告厅、休闲区等功能区域分明,为参观者提供了舒适便捷的参观体验。

四、宁波博物馆展览内容1. 宁波历史陈列:通过丰富的文物、图片和场景复原,展示宁波地区从史前时期至近代的历史变迁。

2. 宁波民俗陈列:以宁波地区传统民俗文化为主题,展示宁波人民的生产生活、民间信仰、节日庆典等。

3. 陶瓷专题展览:展出宁波地区出土的历代陶瓷精品,反映宁波陶瓷文化的发展脉络。

4. 书画专题展览:展示宁波地区书画艺术的发展历程,包括历代名家作品及当代书画家佳作。

五、王澍设计手法的具体体现1. 材料的运用与质感表达王澍在宁波博物馆的设计中,对材料的运用达到了极致。