流行病学教学大纲

- 格式:doc

- 大小:62.00 KB

- 文档页数:8

流行病学教学大纲一、课程简介流行病学是研究人群中疾病和健康状况的分布、影响因素及其预防和控制的科学。

它是公共卫生和医学领域的重要学科,对于预防和控制疾病,促进人群健康具有重要意义。

本课程旨在教授学生流行病学的基本概念、方法和技能,培养学生运用流行病学理论和方法解决实际公共卫生问题的能力。

二、课程目标1、掌握流行病学的基本概念、方法和原理;2、了解流行病学在公共卫生实践中的应用;3、掌握流行病学研究的设计、实施和分析方法;4、能够运用流行病学知识解决实际的公共卫生问题。

三、课程内容1、流行病学概述1、流行病学的定义、发展历程和基本概念2、流行病学的研究范围和公共卫生意义2、流行病学方法1、描述性流行病学2、分析性流行病学3、实验性流行病学3、流行病学数据分析1、描述性数据分析方法2、统计分析方法3、专业数据处理软件应用4、流行病学的应用领域1、传染病流行病学2、慢性病流行病学3、伤害流行病学4、公共卫生实践中的流行病学应用案例解析5、流行病学的未来发展与挑战1、新发传染病和全球健康问题的挑战2、精准医学与流行病学的融合发展3、数据科学在流行病学中的应用前景四、教学方法1、理论授课:讲解基本概念、方法和原理,结合案例分析;2、实践操作:进行数据分析练习,掌握流行病学软件应用;3、小组讨论:围绕公共卫生实际问题进行讨论,提高学生的解决问题的能力;4、课外辅导:针对学生的问题,进行个别辅导和答疑解惑。

四川大学华西公共卫生学院考研流行病学教学大纲题库一、引言本文旨在为四川大学华西公共卫生学院的考研学生提供一份完整的流行病学教学大纲题库。

流行病学是公共卫生领域中非常重要的一门学科,它涉及疾病的预防、控制和治疗等方面的知识。

通过本题库,学生可以更好地理解流行病学的基本概念、方法和应用,为未来的公共卫生实践和研究打下坚实的基础。

二、流行病学教学大纲1、流行病学概述2、1流行病学的定义和任务3、2流行病学的研究范围和方法4、3流行病学与其他学科的关系5、疾病的分布6、1描述疾病分布的指标7、2疾病分布的特征8、3疾病分布的影响因素9、流行病学调查方法10、1个案调查和病例报告11、2流行病学调查的设计与实施12、3调查资料的收集、整理和分析13、病因推断14、1病因的概念和判断标准15、2病因推断的方法和步骤16、3偏倚和控制的措施17、流行病学研究设计18、1观察性研究设计19、2实验性研究设计20、3分析性研究设计21、公共卫生监测与干预试验22、1公共卫生监测的目的和方法23、2干预试验的设计和实施24、3干预效果的评估和分析25、流行病学在公共卫生实践中的应用26、1流行病学在疾病预防控制中的作用27、2流行病学在健康相关行为研究中的作用28、3流行病学在健康管理和健康促进中的应用三、题库示例及答案解析(此处为示例,仅展示部分题库内容)1、下列哪一项不是流行病学的任务?()(A)确定疾病分布(B)研究疾病的病因(C)制定公共卫生政策(D)开展公共卫生监测。

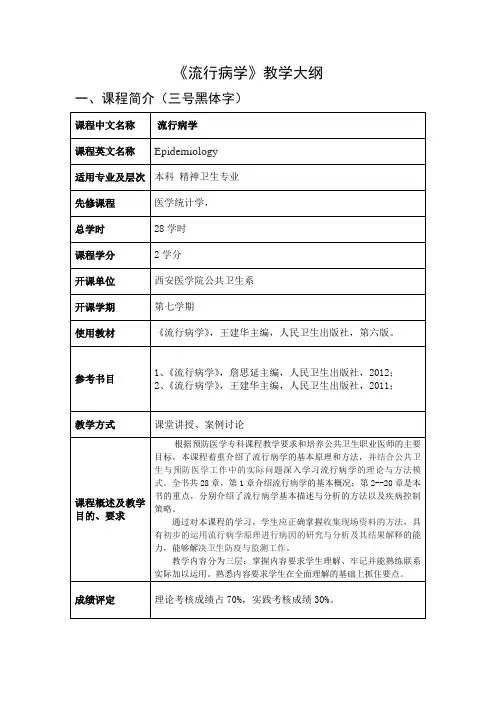

《流行病学》教学大纲一、课程简介(三号黑体字)二、学时分配表三、理论教学内容与基本要求第一章绪论(4学时)[教学目标与要求]掌握:1.流行病学概念;2. 传统流行病学与现代流行病学的发展及特点;3. 流行病学研究范围及应用。

熟悉:1. 流行病学研究方法;2. 流行病学的特征。

了解:1.流行病学的发展简史;2.流行病学的展望;3.流行病学与其他学科的关系[重点]1. 流行病学概念;2. 流行病学的特征。

[难点]1.流行病学研究方法;2.流行病学研究范围及应用。

[教学时数] 4学时[教学内容]1.详细讲解:流行病学的定义:定义的演变、现代流行病学定义的诠释;流行病学的发展简史:三个阶段---学科形成前期、学科形成期、学科发展期。

2.重点讲解:流行病学的原理和应用:基本原理、实际应用:疾病的分布特点;病因及影响流行因素;诊断疗效判定,选择治疗方案及预后评价;疾病预防控制的对策与措施;流行病学的研究方法:观察、实验、理论和方法的研究;流行病学的特征。

3.一般讲解:与其他学科的关系、我国流行病学发展。

第二章病因与病因推断(4学时)第一节病因的概念[教学目标与要求]掌握:1.掌握病因的定义;熟悉:1.常见的病因模型了解:1.充分病因和必要病因[重点]1. 病因的定义。

[难点]1. 常见的病因模型。

[教学时数] 1学时[教学内容]1.详细讲解:病因的定义、病因模型:生态模型、疾病因素模型、病因网模型。

2.重点讲解:病因模型3.一般讲解:因果联系方式、寻找病因的条目指南:1宿主因素;2 环境因素;充分病因和必要病因。

第二节因果推断的逻辑方法[教学目标与要求]掌握:l准则。

熟悉:1.假设演绎法。

了解:1.因果实验中的对照法则。

[重点]l准则[难点] 1.假设演绎法1.假设演绎法。

[教学时数] 1学时[教学内容]1.详细讲解:Mill准则:求同法、求异法、同异并用法、共变法、剩余法2.重点讲解:Mill准则。

3.一般讲解:假设演绎法;因果实验中的对照法则。

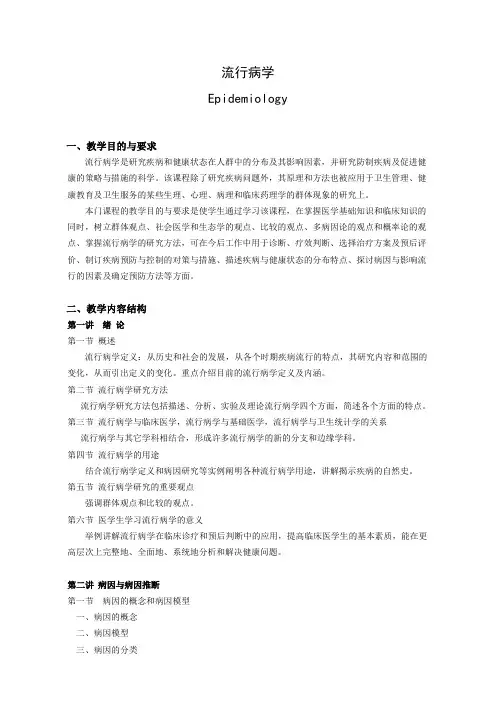

流行病学Epidemiology一、教学目的与要求流行病学是研究疾病和健康状态在人群中的分布及其影响因素,并研究防制疾病及促进健康的策略与措施的科学。

该课程除了研究疾病问题外,其原理和方法也被应用于卫生管理、健康教育及卫生服务的某些生理、心理、病理和临床药理学的群体现象的研究上。

本门课程的教学目的与要求是使学生通过学习该课程,在掌握医学基础知识和临床知识的同时,树立群体观点、社会医学和生态学的观点、比较的观点、多病因论的观点和概率论的观点、掌握流行病学的研究方法,可在今后工作中用于诊断、疗效判断、选择治疗方案及预后评价、制订疾病预防与控制的对策与措施、描述疾病与健康状态的分布特点、探讨病因与影响流行的因素及确定预防方法等方面。

二、教学内容结构第一讲绪论第一节概述流行病学定义:从历史和社会的发展,从各个时期疾病流行的特点,其研究内容和范围的变化,从而引出定义的变化。

重点介绍目前的流行病学定义及内涵。

第二节流行病学研究方法流行病学研究方法包括描述、分析、实验及理论流行病学四个方面,简述各个方面的特点。

第三节流行病学与临床医学,流行病学与基础医学,流行病学与卫生统计学的关系流行病学与其它学科相结合,形成许多流行病学的新的分支和边缘学科。

第四节流行病学的用途结合流行病学定义和病因研究等实例阐明各种流行病学用途,讲解揭示疾病的自然史。

第五节流行病学研究的重要观点强调群体观点和比较的观点。

第六节医学生学习流行病学的意义举例讲解流行病学在临床诊疗和预后判断中的应用,提高临床医学生的基本素质,能在更高层次上完整地、全面地、系统地分析和解决健康问题。

第二讲病因与病因推断第一节病因的概念和病因模型一、病因的概念二、病因模型三、病因的分类第二节疾病发生的基本条件一、致病因子二、宿主三、环境第三节病因研究的基本方法一、描述性研究二、分析性研究三、实验性研究四、病因研究应用实例第四节因果推断的逻辑方法一、假设演绎法二、Mill准则第五节因果关系的推断一、疾病与因素关联的形式二、因果关联的推断标准三、因果推断应用举例第三讲疾病的分布第一节疾病频率的测量指标一、率和比二、发病指标:发病率、罹患率、患病率、感染率、续发率三、死亡指标:死亡率、病死率等四、残疾失能指标:病残率、潜在减寿年数、伤残调整寿命年第二节疾病流行强度一、散发二、暴发三、流行第三节疾病分布的形式一、人群分布特征二、时间分布特征三、地区分布特征四、人群、时间、地区分布的综合描述第四讲描述性研究第一节概述一、概念二、种类与特点三、用途第二节现况研究一、概述1、基本概念:横断面研究(Cross-sectional study)、患病率研究(Prevalence study)2、研究特点3、研究类型与用途:普查(Census)、抽样调查(Sampling survey)二、现况研究的设计与实施1、明确调查目的和类型2、确定研究对象3、确定样本量和抽样方法4、资料的收集5、资料的整理与分析6、常见偏倚及其控制7、研究的优点与局限性第三节生态学研究1、概述2、类型3、优缺点第五讲队列研究第一节概述一、基本概念二、队列研究的原理三、队列研究的特点和用途四、队列研究的种类(模式图)第二节队列研究的实例第三节队列研究的设计与实施一、确定研究目的二、确定研究因素三、确定研究结局四、确定人群五、样本含量的估计六、资料收集与随访第四节队列研究资料的统计分析一、率的计算二、效应的估计第五节队列研究的主要偏倚及控制第六节队列研究的优缺点第六讲病例对照研究第一节病例对照研究的基本原理第二节病例对照研究的类型一、病例与对照不匹配二、病例与对照匹配三、病例对照研究的衍生类型第三节研究实例第四节病例对照研究的实施一、病例对照研究的一般步骤二、病例对照研究的实施第五节病例对照研究的数据资料整理与分析一、资料的整理二、数据的分析第六节病例对照研究的偏倚及其控制一、选择偏倚二、信息偏倚三、混杂偏倚第七节病例对照研究与队列研究优点与局限性的比较第七讲流行病学研究中常见的偏倚及其控制第一节误差与研究的真实性一、导言二、误差第二节偏倚一、偏倚的概念;二、偏倚的方向和分类三、偏倚的控制第八讲传染病流行病学第一节概述第二节传染病的传染过程第三节传染病流行的基本环节一、传染源二、传播途径三、人群易感性第四节疫源地及流行过程一、疫源地二、流行过程第五节影响传染病流行过程的因素一、自然因素二、社会因素第六节传染病的预防和控制一、预防与控制传染病的策略二、预防和控制传染病的措施第九讲疾病预防与控制第一节疾病的预防策略一、在宏观水平上制定预防策略二、全球卫生策略和初级卫生保健第二节传染病的预防措施一、传染病的预防二、传染病的控制与管理第三节突发公共卫生事件应急处理措施一、概念与特点二、应急预案主要内容与程序第四节慢性病的预防措施一、疾病自然史和三级预防的关系二、疾病的三级预防第五节疾病监测一、定义、目的和种类二、相关概念三、检测系统四、疾病检测的基本步骤五、现代信息技术在流行病学监测中的应用六、行为学监测和二代监测第十讲医院感染第一节医院感染概述介绍医院感染定义、分类、特殊性第二节医院感染的流行过程流行过程的三环节、类型和特征第三节医院感染的预防和控制医院感染的诊断标准、管理的组织机构、监测、预防与控制。

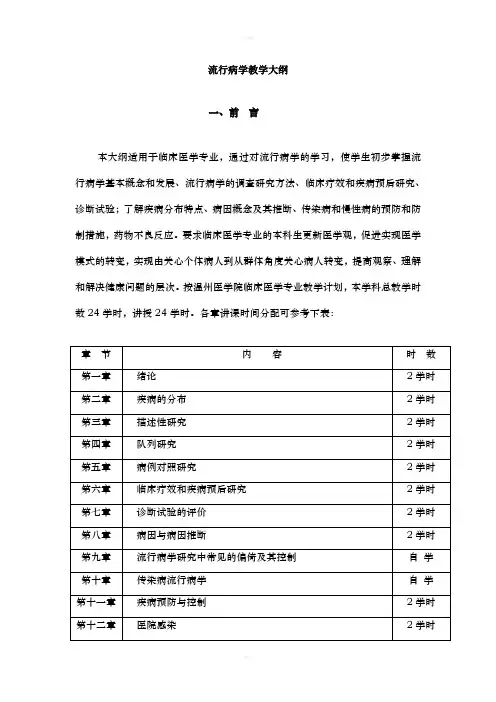

流行病学教学大纲一、前言本大纲适用于临床医学专业,通过对流行病学的学习,使学生初步掌握流行病学基本概念和发展、流行病学的调查研究方法、临床疗效和疾病预后研究、诊断试验;了解疾病分布特点、病因概念及其推断、传染病和慢性病的预防和防制措施,药物不良反应。

要求临床医学专业的本科生更新医学观,促进实现医学模式的转变,实现由关心个体病人到从群体角度关心病人转变,提高观察、理解和解决健康问题的层次。

按温州医学院临床医学专业教学计划,本学科总教学时数24学时,讲授24学时。

各章讲课时间分配可参考下表:第一章绪论一、目的与要求(一)掌握流行病学定义,几个重要的基本内涵;流行病学研究的重要观点。

(二)熟悉流行病学研究方法分类,流行病学用途。

(三)了解流行病学简史,流行病学与临床医学、基础医学的关系,医学生学习流行病学的意义。

二、教学内容(一)详细讲解流行病学研究的重要观点。

(二)重点讲解流行病学定义,流行病学研究方法分类,流行病学用途。

(三)一般讲解流行病学简史,流行病学与临床医学、基础医学的关系,医学生学习流行病学的意义。

习题:*1.叙述流行病学定义及流行病学研究的重要观点。

*2.流行病学研究方法分几类?3.试述流行病学用途。

第二章疾病的分布一、目的与要求(一)掌握常用的疾病频率测量指标的概念、用途以及注意事项;描述疾病流行强度的术语。

(二)熟悉疾病三间分布的描述内容、方法及形成分布的原因;描述疾病分布的主要概念;移民流行病学的定义及分析的原则。

(三)了解率和比的概念,潜在减寿年数、伤残调整寿命年的定义和用途。

二、教学内容(一)详细讲解疾病频率测量指标的概念、用途以及注意事项;描述疾病流行强度的术语。

(二)重点讲解疾病分布的定义,疾病三间分布的特征及影响因素,疾病三间分布的综合描述。

(三)一般讲解率和比的概念,潜在减寿年数、伤残调整寿命年的定义和用途。

习题:*1.何为疾病分布?*2.发病率、患病率、死亡率、病死率、散发、爆发、流行的定义。

流行病学课程教学大纲(课程代码: )前 言一、学时分配总学时、学分:90学时,5学分。

其中理论授课52学时,实践(实验)课36学时。

二、承担课程教学院系、教研室:公共卫生学院流行病与卫生统计系三、课程性质和任务流行病学是预防医学中的骨干课程,主要研究人群中疾病与健康状况的分布及其影响因素,并研究防制疾病及促进健康的策略和措施。

随着医学的逐渐发展,流行病学正逐渐发展成为现代医学的基础课程。

其任务是使学生掌握流行病学的基本理论,基本知识和基本技能;熟悉流行病学研究设计的基本方法;学会开展流行病学研究工作的方法和基本内容,熟悉和了解各流行病学分支学科的发展。

四、课程基本内容和要求(一) 基础理论和基本知识基础理论:疾病的分布、描述性研究、病例对照研究、队列研究、流行病学实验研究等。

基本知识:疾病分布频率的描述、研究中的偏倚、筛检的评价指标、因果推断的标准、主要疾病的流行病学特征等。

(二) 基本技能流行病学研究设计、资料收集、数据分析、结果解释、主要疾病的流行病学描述及其防制。

五、必须先修习的课程选修者必须先选修过《卫生统计学》,以及临床医学和基础医学的课程。

六、教材及参考文献(一)教材:《流行病学》第五版,李立明主编,2003(二)参考书《现代流行病学》,谭红专主编,2002《M o d e r n E p i d e m i o l o g y》,K J R o t h m a n,O x f o r d P r e s s,2002(三)专业杂志:《中华流行病学》,《A m e r i c a n j o u r n a l o f e p i d e m i o l o g y》(四)学习网站h t t p://w w w.p i t t.e d u/~s u p e r1/i n d e x.h t m七、学习内容安排教学内容 理论课学时 小课讨论学时自学学时 实验(实践)学时绪论 2疾病的分布 2 2描述性研究 4 4队列研究 2 2病例对照研究 4 2实验流行病学研究 4 2筛检 2 2研究的真实性与因果推断 4 2传染病流行病学 4 10慢性非传染病流行病学 2伤害流行病学 2突发事件流行病学 2 4遗传流行病学 2分子流行病学 2疾病预防策略与措施 2循证医学 2心血管病流行病学 2恶性肿瘤流行病学 2感染性腹泻 2 6糖尿病流行病学 2性传播疾病 2合计52第一章绪论一、目的和要求1、通过本章教学使学生对流行病学专业有比较全面系统的了解。

教学大纲本教学大纲以普通高等教育“十五”国家级规划教材《流行病学》第6版为蓝本,主要供临床医学专业5年制流行病学教学使用。

本课程共16章内容,涵盖了经典流行病学方法,吸纳了新的研究进展,增加了循证医学与meta分析,补充了伤害流行病学与艾滋病防治知识等内容。

全书努力将基础医学、临床医学和预防医学三者融为一体,通过教学,逐步培养临床医学生预防为主的观点,熟悉并了解流行病学的基本理论知识、基本思维方法、基本实践技能,培养学生独立分析问题、解决问题的能力,以适应21世纪医学模式的转变和医药卫生事业发展的需要。

二.目的和要求:1.掌握流行病学的定义、基本内涵;2.掌握流行病学的主要研究方法;3.熟悉流行病学的重要观点、主要应用领域及其价值;4.了解流行病学发展简史、流行病学与临床医学和基础医学的关系;5.了解医学生学习流行病学的意义。

三.教学内容:1.流行病学定义;2.流行病学的历史及我国流行病学的成就;3.流行病学研究方法;4.流行病学的原理和应用;5.流行病学的特点及与其它学科的关系。

第二章病因与病因推断一.教学时间:2学时二.目的和要求1.掌握病因的定义、病因模型的分类;2.掌握因果推断的标准;3.熟悉病因研究方法;4.了解因果联系方式。

三.教学内容1.病因的定义:流行病学病因定义;2.病因模型:流行病学三角、轮状模型、病因网模型;3.因果联系方式;4.疾病发生的基本条件:致病因子、宿主、环境;5.病因研究方法;6.因果推断的标准:联系强度、联系的时间顺序、联系的一致性、联系的特异性、分布的一致性、剂量反应关系、实验证据、生物学的合理性。

一.教学时间:2学时二.目的和要求1.掌握描述疾病频率常用的测量指标;2.掌握疾病三间分布的描述;3. 了解描述疾病强度的术语。

三.教学内容1.发病率、患病率、感染率、死亡率、病死率、续发率、散发、爆发、流行的概念;2.主要疾病频率测量指标的概念及用途;3.疾病人群、时间、地区分布的描述;4.研究疾病分布的意义;5.主要疾病频率测量指标的计算及移民流行病学的概念。

《流行病学》教学大纲学时:32学时,其中课内教学26学时,实践教学10学时。

专业:临床医学目的要求:一、掌握流行病学的基本理论和基本知识,树立从群体角度考虑防治疾病和促进健康的观点。

二、了解和掌握测量疾病分布及确定影响分布的因素的基本方法。

三、了解和掌握在流行病学研究中如何识别、评价、处理、预防偏倚,以及正确推理的原理。

四、培养严密的逻辑思维和严谨的科学态度,提高独立思考和分析问题的能力。

五、通过流行病学讲座,了解社区心血管病人群防治现状和危险因素分布以及我国开展传染病预防控制工作的基本原则和方法。

教学内容:包括讲课和课堂实习两部分。

一、讲课:共11章。

二、课堂实习:10学时讲课内容第一章绪论(一)目的要求:掌握流行病学的概念、发展及其应用.(二)学时数:1(三)内容1、流行病学的基本概念2、流行病学的发展简史3、流行病学在医学中的地位4、流行病学与其他学科之间的关系5、流行病学的应用及举例,疾病控制的人群策略与高危人群策略第二章疾病分布(一)目的要求:掌握疾病分布的概念及其在流行病学中的重要意义,掌握描述疾病分布的常用指标。

(二)学时数:1(三)内容:1、疾病分布的概念(“三”间分布)2、疾病的时间分布、空间分布、不同特征人群间分布3、疾病分布的综合应用(移民研究、出生队列研究)4、描述疾病分布常用指标(发病率、患病率、死亡率)的含义、计算及应用。

正确区分“死亡率”与“病死率”,正确应用“率”和“比”,区分“总率”和“专率”、“粗率”和“调整率”5、研究疾病分布的意义流行病学常用研究方法目的要求:掌握流行病学常用研究方法的原理及使用条件,包括横断面调查、病例对照研究、队列研究、临床试验、现场人群试验第三章横断面调查(一)目的要求:掌握横断面调查的设计、实施、分析的方法及结果的正确解释,抽样的概念和方法。

(二)学时数:2小时(三)内容:1、横断面调查概念、分类及应用2、抽样调查与抽样方法、样本含量估计3、调查设计:包括目的、假设、对象、内容、方法、指标、资料收集方法、质量控制、组织、人员培训、经费预算、调查表设计、数据分析方法等4、调查的实施与数据的分析5、优缺点6、横断面调查应注意的问题第四章疾病的筛检(一)目的要求:了解筛检的应用,掌握筛检试验的评价方法(二)学时数:2(三)内容:1、疾病自然史的概念,疾病自然史与分级预防的关系2、筛检的概念及其与诊断试验的区别3、适合筛检的疾病标准4、筛检试验的评价及评价指标,包括真实性(敏感性、特异性、似然比)和可靠性(一致性、kappa),筛检试验界值的确定5、筛检项目的评价及评价指标,包括阳性预测值、阴性预测值、项目敏感性、特异性、成本效益评价、影响阳性预测值的因素6、复合筛检介绍7、筛检评价时可能的偏倚8、筛检的组织9、筛检的利弊第五章病例对照研究(一)目的要求:掌握病例对照研究的设计、实施、分析的方法,比值比(OR)的含义、计算方法及解释(二)学时数:2(三)内容:1、病例对照研究的概念、发展史与应用实例2、研究设计:包括目的、假设、对象、暴露资料收集方法、数据分析方法等3、病例和对照的选择(入选和除外标准)、研究对象的来源、匹配的概念、样本含量估计、检验效率估计4、暴露信息的收集:包括问卷调查、测量、查阅记录、现场观察5、数据分析:暴露与疾病之间是否存在联系、联系的强度及统计学推断6、病例对照研究的优缺点7、注意事项第六章队列研究(一)目的要求:掌握队列研究的设计、实施、分析的方法,相对危险性(RR)的含义、计算方法及解释(二)学时数;2(三)内容:1、队列研究的概念及应用实例,分类(前瞻性、回顾性、巢式病例对照研究),与病例对照研究的区别2、研究设计:包括目的、假设、队列的组建、暴露评价、数据分析方法等RR值的意义及其计算方法,3、研究步骤:提出假设、组建队列、样本含量估计、评价暴露、结局随访、数据分析等4、数据分析:人年数的概念、人年数疾病率的计算、相对危险性和归因危险性的含义及估计、归因危险性的意义及估计、标化死亡比的概念及估计5、优缺点6、注意事项第七章流行病学实验(一)目的要求,掌握流行病学实验研究设计的基本原理在临床研究中的应用——随机对照临床试验;了解人群现场实验和干预效果评价;(二)学时数:2(三)内容;1、流行病学实验研究的概念、发展史及应用2、随机对照临床试验的设计与实施,包括①目的,②研究对象入选和除外标准,及知情同意,③对照的意义、分类及原则,④随机化分组的意义及方法,⑤盲法的意义,⑥安慰剂使用原则及意义,⑦干预的实施,⑧结局指标及副作用的随访,⑨期中评价、及依从性,⑩数据分析及结果评价第八章流行病学研究中的偏倚及效应修饰(一)内容要求:了解误差、偏倚、效应修饰的概念,及其识别、评价与控制(二)学时数:2(三)内容:1、抽样(随机)误差与系统(非随机)误差(偏倚)的区别2、偏倚的概念及分类(选择、信息和混杂偏倚)3、各种偏倚的来源、识别、评价及控制方法4、效应修饰的概念及评价,效应修饰与偏倚的区别与联系第九章病因概念及流行病学因果推断(一)目的要求:掌握现代病因、危险因素的概念及因果推断原则(二)学时数:2(三)内容1、研究病因的意义2、对病因认识的历史演化,危险因素的概念3、发生疾病的基本条件,因果链、病因网、流行病学三角,充分病因和必需病因4、分析慢性病病因时需注意的问题5、病因研究方法及病因研究的逻辑思维6、病因研究中的因果推断的步骤及原则,包括①因果推断步骤,②统计学联系的判断,③虚假的联系的判断,④直接联系与间接联系的判断,⑤因果联系判断几条准则等第十章流行病学方法应用讲座(1)(一)目的与要求:了解我国心血管病社区人群防治现状及危险因素分布(二)学时数:2(三)内容1、MONICA监测计划简介2、安贞医院心血管病社区人群防治工作介绍第十一章流行病学方法应用讲座(2)(一)目的与要求:了解我国传染病预防控制现状(二)学时数:2(三)内容1、我国传染病控制基本原则与方法2、传染病疫情报告信息系统课堂实习内容实习一从疾病的群体现象来分析疾病的可能传播途径和原因(一)内容:阅读John Snow论霍乱一文,讨论该文的历史意义及对今天病因研究的启发(二)要求:学习如何从疾病的群体现象(分布)来分析疾病的可能病因及传播途径,并预防和控制疾病(三)学时数:1实习二疾病分布的描述(一)内容:2003年SARS暴发疫情的资料分析(二)要求1、通过对SARS暴发初期疾病分布的分析,学习快速追溯传染源和可疑传播途径的方法。

流行病学(Epidemiology)一、课程说明课程编号:总学时:84 学时分配:讲课54 实验30适用专业:预防医学课程类型:考试二、课程教学的目的与任务流行病学是研究人群中疾病与健康的分布及其影响因素,并研究防制疾病及促进健康的策略和措施的科学。

它在预防疾病、维护和促进人群健康方面,具有非常重要的作用。

流行病学教学的目的在于:通过流行病学的系统学习,使学生掌握流行病学的基本概念、基本知识和基本理论;培养和树立流行病学的研究思维;初步具备利用流行病学研究方法和技术开展疾病和健康调查的能力;初步具备分析、解释流行病学及其它相关学科的数据资料的能力;初步具备利用流行病学资料进行卫生政策、卫生管理、卫生规划和疾病防治的策略和措施的制定的能力。

其总任务是引导学生深入理解公共卫生的整体性、群体观点及预防为主的思想,牢固树立预防为主的观点,使学生能适应新时期预防医学工作方针的需要,为人民的健康服务。

三、课堂教学的基本内容及学时分配1.绪论(4学时,讲授)流行病学定义、研究特征、方法和用途(掌握);流行病学史简介,流行病学与其他学科的关系及本学科发展的展望(了解)。

2.疾病的分布(3学时,讲授)疾病的发病、患病和死亡频率测量指标的计算和用途,散发、流行、大流行、暴发等概念,疾病的三间分布(掌握);疾病、伤残频率指标计算和用途、移民流行病学基本概念(了解)。

3.描述性研究(3学时,讲授)现况调查中抽样调查方法及资料基本分析方法,普查、生态学研究概念(了解)。

4.筛检(3学时,讲授)筛检及筛检的评价、筛检试验与诊断试验评价(掌握)。

5.队列研究(4学时,讲授)前瞻性队列研究的设计原理、用途、实施过程、人年计算,RR、AR、AR%、PAR%的概念和意义及常见偏倚和控制(掌握);队列研究的分类及目的以及优缺点(了解)。

6.病例对照研究(4学时,讲授)病例对照研究的原理、用途、实施过程、不分层次资料的分析方法,相对危险度、病因分值,常见偏倚的来源及控制(掌握);病例对照研究的衍生研究类型、分层资料和等级的分析方法(了解)。

流行病学教学大纲(适用于临床医学专业)一、前言流行病学是研究人群中疾病与健康的分布及其影响因素,并研究保健对策和措施的学科;它在预防疾病、维护和促进人群健康方面,具有非常重要的作用。

流行病作为一门方法学,应用在预防医学、临床医学、妇幼卫生、口腔医学以及卫生事业管理等各相关领域中。

应用流行病学的基本原理和方法体系可以用来阐述如何开展人群疾病、健康和卫生事件分布的研究,如何确定人群的健康问题及其影响因素,如何制订预防保健对策和措施以及怎样进行流行病学评价。

本课程内容包括流行病学定义及其演变与发展、流行病学与相关科的关系以及应用,疾病的分布,流行病学研究方法的几个基本的设计类型,疾病防制对策和防治措施。

在此基础上,增加了循征医学、药物不良反应等章节。

其总任务是使学生能够掌握流行病的基本理论、基本知识和基本技能,理解并能对流行病学研究方法做到融汇贯通,举一反三,引导学生深入理解公共卫生的整体性、群体观点及预防为主的思想,牢固树立预防为主的观点,使学生能适应新时期预防医学工作方针的需要,为人民的健康服务。

在教学过程中,要坚持理论联系实际的原则,通过讲授、自学、课堂课题讨论等教学活动,以适合流行病学相关内容的教学方法进行教学,提高教学效果。

采用提问、作业、课堂讨论、口头考核等方式进行评价。

通过学习,逐步培养学生具备预防为主的观点、群体观点、辩证思维的观点;掌握流行病学的基本内容和研究方法;掌握我国固有人群常见病、多发病的流行状况、趋势及防制对策和措施。

本大纲内容分为“掌握”、“熟悉”和“了解”三种情况。

“掌握”的内容,要求学生深刻理解,记忆并能通汇贯通;“熟悉”的内容,要求学生能记住概念;其他内容作一般了解。

教学方法:理论课与实验(习)课相结合使用教材: 王建华《流行病学》第六版二、学时数分配流行病学教学时数分配三、理论教学的基本目的和要求第一章绪论【目标和要求】掌握流行病学定义、研究范围和用途,了解其发展史,与其他学科的关系基本学科发展的展望;掌握流行病学研究领域。

流行病教学大纲流行病学教学大纲一、性质、目的与要求(一)性质:流行病学是预防医学中的一门主导专业课程,也是现代医学的一门基础学科。

预防医学和临床医学各学科中,凡涉及专业问题的调查设计、资料的获取和数据资料的分析及其解释,都要以流行病学方法为基础。

他是临床医学、预防医学和卫生事业管理、口腔医学、妇幼保健等专业的必修课程。

流行病学应用广泛,涉及面宽,几乎涉及社会科学、自然科学和医学科学的各主要学科。

流行病学是伴随卫生统计学、微生物学和免疫学以及传染病学发展的。

现在除基础医学和临床医学外,与社会医学、心理学及一系列预防医学,也包括卫生管理学建立密切联系。

在非传染病研究上与病理学、生化学、遗传学、分子生物学、临床医学相应各科及预防医学有关学科关系密切。

研究健康流行病学与生理学、生化学、医学心理学、社会医学等有关。

本课程为考试课。

(二)教学目的:培养学生掌握流行病学基本理论、基本知识、流行病学方法的选择与应用,并了解相应的扩展知识和新进展知识,为学习预防医学各类卫生专业课程奠定流行病学理论基础,也为今后在卫生防疫实际工作中或其他有关学科中运用流行病学的理论和方法奠定基础。

(三)教学要求:1、基本理论理论课教学要根据教学大纲的要求,重点突出教授基本理论和基本知识,详细讲授和解释,同时注意教授一定比例的扩展知识、新进展知识和实际应用知识,加强学生创新能力的培养,开拓思路、启发思维,调动学生的学习积极性。

内容精练,条理清楚,合理使用教学设备和教具。

也可根据本章节的特点规定学生必要的自学内容。

2、基本技能实习课主要对学生进行流行病学基本技能训练,使学生加深对基本理论和基本知识的理解,重点掌握流行病学调查和分析方法的运用,培养学生分析问题、解决问题的能力和实事求是的科学态度。

二、教学组织与方法(一)讲课根据教学进度的安排和教办的要求组织教研室全体教师进行教学分工,及时拟出和上报教学计划。

教师梯度要合理,并设置AB角做较长远的安排,理论课教学高级职称医师授课率达到60%以上。

《流行病学》教学大纲(供预防医学专业使用)一、课程性质、目的和任务流行病学是研究人群中疾病与健康的分布及其影响因素,并研究防制疾病和促进健康的策略和措施的科学。

流行病学既是一门方法学,又是一门应用性很强的学科,广泛应用于基础医学、临床医学和预防医学等领域。

流行病学是预防医学专业的基础课程。

根据本科教学加强基础,注重素质,整体优化的原则,流行病学着重培养学生的流行病学群体思维的观点,掌握流行病学的基本原理和方法,为今后的疾病预防工作奠定基础,并培养初步的科研能力以解决工作中所遇到的人群健康问题。

二、课程基本要求本课程分为掌握、熟悉、了解三种层次要求;“掌握”的内容要求理解透彻,能在本学科和相关学科的学习工作中熟练、灵活运用其基本理论和基本概念;“熟悉”的内容要求能熟知其相关内容的概念及有关理论,并能适当应用;“了解”的内容要求对其中的概念和相关内容有所了解。

通过本课程的学习,使学生掌握流行病学的基本概念、原理和研究方法,并正确运用这些基本理论知识解决预防保健工作中的实际问题。

考试内容中“掌握”的内容约占70%,“熟悉、了解”的内容约占25%,有5%左右的大纲外内容。

本大纲的配套使用教材是卫生部规划教材《流行病学》第六版(李立明主编,北京:人民卫生出版社,2007年)。

三、课程基本内容及学时分配流行病学教学总学时为99学时(其中理论学时63学时,实验学时36学时),共分二十二章。

本课程大体分为总论和各论两个部分:第一部分:从第一章到十八章,主要内容为绪论、疾病的分布、描述性研究、队列研究、病例对照研究、实验流行病学研究、研究的真实性与病因推断、筛检、系统综述与Meta分析、疾病预防策略与措施、传染病流行病学、慢性非传染疾病流行病学、伤害流行病学、突发事件流行病学、分子流行病学、遗传流行病学、药物流行病学和循证医学等;第二部分从十九章到二十二章,主要内容为流行性感冒、病毒性肝炎、性传播疾病、结核病等。

流行病学教学大纲第一部分课程及教学说明一、课程性质流行病学是一门从群体水平研究疾病和健康的科学。

随着流行病学研究方法的不断发展和完善,流行病学已广泛应用于医学各个领域,为医学科学研究开辟了一个独特的方法学领域,逐渐成为医学的一门基础学科。

同时,流行病学也是一门应用学科。

它不仅在传染病的防治策略和措施的制定与实施方面起着重要的作用,而且对病因不明的慢性病,如恶性肿瘤、心脑血管疾病等的病因研究与防治起着独特的作用。

近年来,流行病学在卫生政策、卫生管理、卫生规划、社区卫生干预和评价方面发挥着显著的作用。

二、课程内容流行病学课程内容包括总论和各论两部分。

总论介绍流行病学的基本概念、基本知识、基础理论。

各论介绍流行病学在疾病防制中的应用,主要涉及当前对人群健康危害较大的传染病、慢性非传染病,例如心血管疾病、恶性肿瘤、呼吸系统传染病、消化系统传染病、性传播疾病和艾滋病以及伤害等。

三、教学目标流行病学教学的目的在于:通过流行病学的系统学习,使学员初步掌握流行病学的基本概念、基本知识和基本理论;培养和树立流行病学的研究思维;初步具备利用流行病学研究方法和技术开展疾病和健康调查的能力;初步具备分析、解释流行病学及其它相关学科的数据资料的能力;初步具备利用流行病学资料进行卫生政策、卫生管理、卫生规划和疾病防治的策略和措施的制定的能力。

四、教学方式教学主要采取电视授课,网络在线辅导、教学基地辅导等方式,学员借助多种媒体以自学为主。

教材在学员学习中为主媒体,电视和网络为辅媒体。

五、教学层次学员在学习过程中,要求从了解、熟悉、掌握三个层次把握课程内容。

对于要了解的知识,学员主要通过机械记忆获得,一般不要求理解。

在测试时,试题的内容和形式基本上与教科书一致,要求学员在大脑中能再现所学的知识。

在心理过程中属于记忆层次。

对于需要熟悉的知识,学员主要通过理解获得,并在理解的基础上正确运用,进而对新情况进行分析、判断、综合、归纳。

在测试时,试题的形式与教科书有差异,要求学员利用所学的知识对新材料、新问题进行说明、叙述。

在心理过程中属于思维层次。

对于需要掌握的知识,学员主要通过理解获得,并在理解的基础上形成正确的决策。

在测试时,试题的内容和形式与教科书有差异,主要通过复杂的问题测试学员解决问题的能力。

要求学员利用所学的知识对复杂的材料、复杂的问题进行论述。

在心理过程中属于思维层次。

在课程测试中,要求了解的内容约占10%、要求熟悉的内容约占60%、要求掌握的内容约占30%。

六、推荐阅读的书刊1、书籍(1)李立明主编. 流行病学. 第四版. 北京:人民卫生出版社,1999(2)耿贯一主编. 流行病学. 第二版. 北京:人民卫生出版社,1995(3)王天根主编. 流行病学研究方法. 北京:人民卫生出版社,1993(4)曾光主编. 现代流行病学方法与应用. 北京:协和医科大学与北京医科大学联合出版社,1996(5)谭红专主编. 现代流行病学. 北京:人民卫生出版社,20012、期刊(1)中华医学会主办. 中华流行病学杂志. 双月刊. 北京. 中国标准刊号:ISSN0254-6450, CN11-2338/R(2)中华医学会主办. 中华传染病学杂志. 季刊. 北京. 中国标准刊号:ISSN1000-6680, CN31-1365/R(3)中华医学会主办. 中华预防医学杂志. 双月刊. 北京. 中国标准刊号:ISSN0253-9624, CN11-2150/R(4)天津市卫生局主办. 中国慢性病预防与控制. 双月刊. 天津. 中国标准刊号:ISSN1004-6194, CN12-1149/R(5)浙江省医学情报研究所主办. 国外医学·流行病学与传染病学分册. 季刊. 杭州. 中国标准刊号:ISSN1000-4351, CN33-1125/R第二部分学时分配本课程4学分,72学时。

具体学时安排见下表章节内容授课时数自学时数总学时数一绪论 1 1 2二疾病分布 2 3 5三病因与病因推断 1 2 3四描述性研究(一) 1.5 2.5 4四描述性研究(二) 1.5 2.5 4五病例对照研究(一) 2 4 6五病例对照研究(二) 2 4 6六队列研究 2 4 6七实验研究 2 4 6八研究方法总结 1 2 3九预防策略与措施 1 2 3十传染病流行病学(一) 1 2 3十传染病流行病学(二) 1 2 3十一呼吸系统传染病 1 1 2十二感染性腹泻 1 1 2十三病毒性肝炎 1 1 2十四自然疫源性疾病 1 1 2十五心血管疾病流行病学 1 1 2十六肿瘤流行病学 1 1 2十七糖尿病流行病学 1 1 2十八STD与AIDS流行病学 1 1 2十九伤害流行病学 1 1 2合计28 44 72第三部分教学内容及教学要求第一章流行病学概论[教学内容]1、流行病学简史2、流行病学的定义3、流行病学的特征4、流行病学的应用5、流行病学与其他学科的关系[教学要求]了解:流行病学简史;流行病学的应用;流行病学与其他学科的关系。

熟悉:流行病学的定义和特征。

第二章疾病的分布[教学内容]1、疾病频率测量2、疾病流行强度3、疾病分布形式[教学要求]了解:续发率、感染率、生存率、地方性、外来性等概念。

熟悉:描述分布的常用测量指标(发病率、罹患率、患病率、死亡率、死亡专率、病死率)的意义、用途与计算方法;率的标准化的意义与计算方法;描述疾病流行强度的常用语:爆发、散发、流行和大流行;疾病的三间分布的概念;描述疾病的人群分布与地区分布的主要内容;描述疾病的时间分布时所使用的短期波动、季节性、周期性、长期变异趋势的概念;遗民流行病学的概念。

掌握:疾病的人群、地区、时间综合分布的描述。

第三章病因与病因推断[教学内容]1、病因的概念2、病因推断技术[教学要求]了解:病因概念的发展;病因模型;疾病发生的多因性。

熟悉:病因的定义;统计学关联与因果关联;病因推断的原则。

掌握:流行病学探索病因的基本过程。

第三章描述性研究[教学内容]1、现况研究2、筛查3、生态学研究[教学要求]了解:现况研究资料的分析步骤与方法;筛查方法的串联与并联的设计与计算。

熟悉:描述性研究在流行病学研究中的作用、特点与用途;现况研究的概念与用途;常用抽样方法的种类与特点;普查与抽样调查各自的优缺点;决定抽样调查样本大小的主要因素;筛检的定义和用途;偏倚的控制。

掌握:筛检方法真实性与可靠性评价的主要指标、计算方法与意义;筛查方法诊断水平的改变对灵敏度与特异度的影响,阳性与阴性预测值的概念、计算方法与影响因素。

第四章病例对照研究[教学内容]1、基本原理2、设计类型3、研究的实施4、资料的整理分析5、偏倚及其控制6、优缺点[教学要求]了解:病例对照研究样本的计算;实施过程中的注意事项。

熟悉:病例对照研究方法的定义、特点、种类与用途;研究对象选择的方式与特点;匹配的目的、实施方法与应注意的问题;影响样本大小的主要因素;主要偏倚及其控制;病例对照研究的优缺点。

掌握:资料的统计分析方法。

第五章队列研究[教学内容]1、基本原理2、设计类型3、研究的实施4、资料的整理分析5、偏倚及其控制6、优缺点[教学要求]了解:样本大小的具体计算;实施过程中的注意事项。

熟悉:队列研究的概念、特点、设计类型;研究对象的选择方法;影响样本大小的主要因素;资料收集的种类与方法;主要的偏倚及其控制;队列研究的优缺点。

掌握:资料统计分析方方法。

第六章流行病学实验[教学内容]1、基本原理2、设计类型3、研究的实施4、资料的整理分析5、偏倚及其控制6、研究应注意的问题7、优缺点[教学要求]了解:实验研究方法的分类;样本大小的具体计算;研究对象具体的随机分组方法。

熟悉:流行病学实验的定义、原理、特征与用途;实验研究的应用条件;流行病学类实验研究的概念;研究应注意的问题;实验研究方法的主要优缺点。

掌握:研究设计的主要内容和实施步骤。

第七章流行病学研究方法总结[教学内容]1、研究方法的分类2、研究方法的应用及其选择3、流行病学研究工作的程序[教学要求]了解:流行病学研究工作的程序。

熟悉:流行病学研究方法按研究设计与按工作任务进行分类的形式;各种流行病学研究方法的特点,适用范围,以及它们之间的异同点。

第八章疾病的预防策略与措施[教学内容]1、预防疾病的策略与措施2、疾病监测[教学要求]了解:疾病自然史与三级预防的关系。

熟悉:疾病预防策略与措施的概念,二者的关系;预防策略与措施的制订原则;确定某地区主要卫生问题的方法;初级卫生保健的概念;我国现阶段卫生工作的指导方针;疾病三级预防概念;健康促进的含义;疾病监测的概念与分类。

第九章传染病流行病学[教学内容]1、传染病的流行过程2、传染病的预防与控制3、计划免疫及其评价[教学要求]了解:各类疾病的免疫程序与内容,卫生监督的工作内容。

熟悉:传染病的流行过程,构成传染病流行过程的三环节,社会因素及自然因素对流行过程的影响;潜伏期、传染期的流行病学意义;传染病的主要传播途径及特点;影响人群易感性升高与降低的因素;疫源地的概念、范围与消灭的条件;传染病的预防与控制措施,消毒的种类;我国法定传染病的数量与分类;计划免疫的概念;检疫的种类。

第十章呼吸系统传染病[教学内容]1、流行性感冒2、麻疹3、流行性脑脊髓膜炎[教学要求]了解:流感病毒结构、分类与命名;流感病毒抗原漂移机理及流行株的起源;麻疹病原学特点,临床特征;流行性脑脊髓膜炎病原学特性及流脑防治的主要措施;流脑监测、预报的意义及方法。

熟悉:流感病毒抗原变异的特点及与流行的关系,流感的流行特征与主要预防措施;疫苗时代麻疹的流行特征,当前麻疹的防治策略和措施。

第十一章感染性腹泻[教学内容]1、概述2、病原学3、流行特征4、防治措施5、几种主要的感染性腹泻[教学要求]了解:腹泻病的国内外流行现况和病原学特点。

熟悉:常见腹泻病的流行过程三环节、流行特征以及防治原则。

第十二章病毒性肝炎[教学内容]1、甲型肝炎2、乙型肝炎3、丙型肝炎4、丁型肝炎5、戊型肝炎[教学要求]了解:病原结构、易感动物。

熟悉:甲、乙、丙、丁、戊型病毒性肝炎的传染源、传播途径、人群易感性与流行病学特征,异同点与相关性,以及对各类病毒性肝炎的预防与控制方法。

第十三章自然疫源性疾病[教学内容]1、概述2、肾综合征出血热3、其他自然疫源性出血热[教学要求]了解:流行性乙型脑炎、森林脑炎、鼠疫、布鲁氏菌病、炭疽的病原体、传染源与宿主动物、传播途径、人群易感性、流行病学特征以及预防措施。

熟悉:人畜共患病的概念;自然疫源性疾病的流行病学特点;自然疫源性疾病的防治原则;肾综合征出血热的病原体、传染源与宿主动物、传播途径、人群易感性、流行病学特征与预防措施。

第十四章心血管疾病流行病学1、概述2、流行特征3、危险因素4、预防策略与措施[教学要求]熟悉:高血压、冠心病和脑卒中的三间分布特点,主要危险因素,防治策略与措施。