家用电器的电磁干扰(EMI )及其控制

柳光福 方国兴 上海埃德电磁技术有限公司 (上海201103)

摘要:本文分析了常用家用电器产生电磁干扰(EMI )的原因、传播途径和控制方法,阐述了EMI 电源滤波器网络结构和工作原理。

叙词:电磁干扰(EMI ) 电磁兼容(EMC ) EMI 电源滤波器

1 前言

家用电器、电动工具和类似器具在工作时所产生的无线电干扰在国内外早已引起人们的高度重视。理论和实验证明,家用电器产品的电磁兼容性能必须满足相关标准的要求。否则,人类生存的电磁环境将遭到破坏,由此产生的影响和损失是无法估量。因此,家用电器的电磁兼容性能已经成为衡量其产品质量的重要指标。

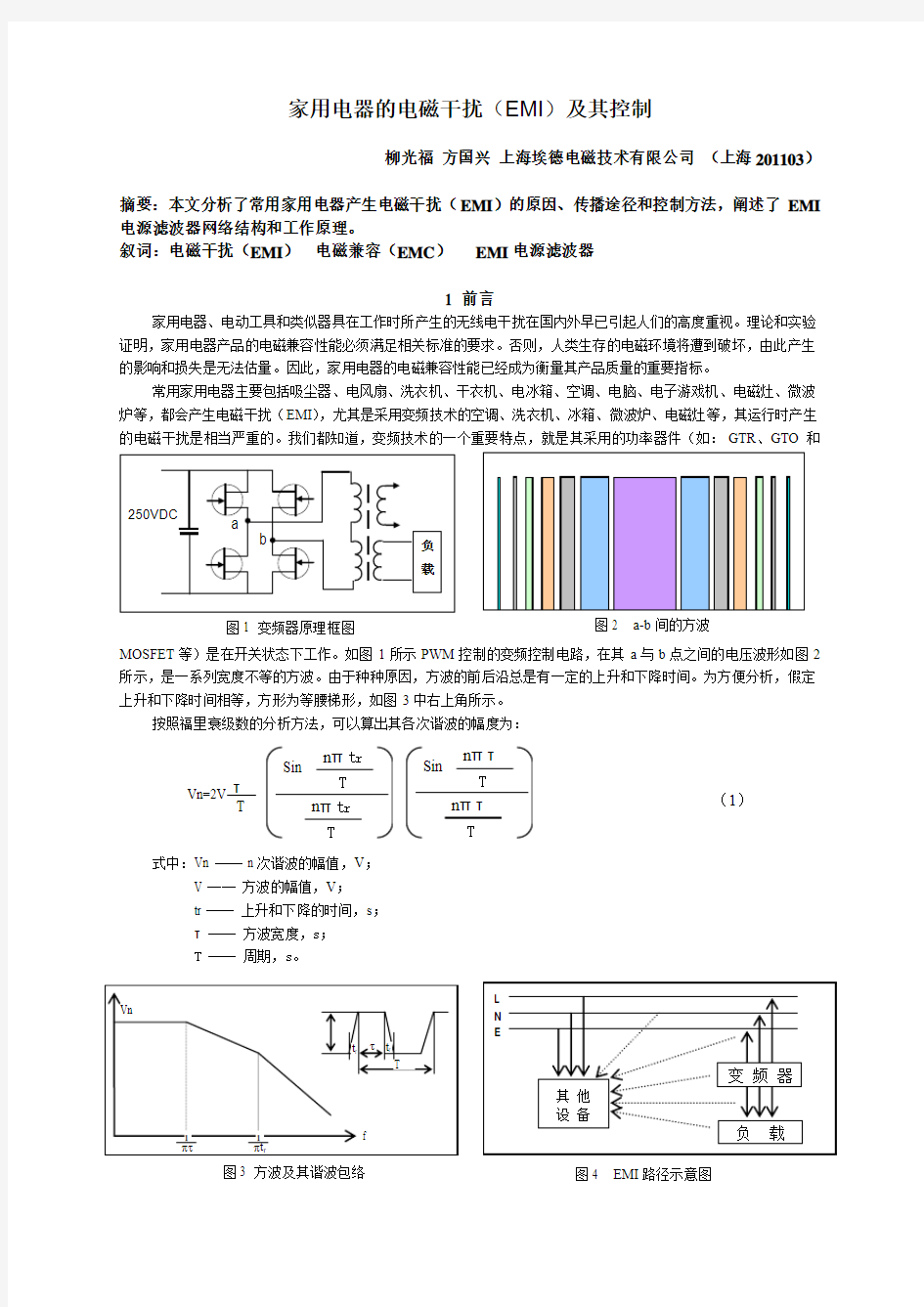

常用家用电器主要包括吸尘器、电风扇、洗衣机、干衣机、电冰箱、空调、电脑、电子游戏机、电磁灶、微波炉等,都会产生电磁干扰(EMI ),尤其是采用变频技术的空调、洗衣机、冰箱、微波炉、电磁灶等,其运行时产生的电磁干扰是相当严重的。我们都知道,变频技术的一个重要特点,就是其采用的功率器件(如:GTR 、GTO 和

MOSFET 等)是在开关状态下工作。如图1所示PWM 控制的变频控制电路,在其a 与b 点之间的电压波形如图2所示,是一系列宽度不等的方波。由于种种原因,方波的前后沿总是有一定的上升和下降时间。为方便分析,假定上升和下降时间相等,方形为等腰梯形,如图3中右上角所示。

按照福里衰级数的分析方法,可以算出其各次谐波的幅度为:

式中:Vn ---- n 次谐波的幅值,V ; V ---- 方波的幅值,V ; tr ---- 上升和下降的时间,s ; τ---- 方波宽度,s ;

T ---- 周期,s 。

在一定的重复频率下,其各次谐波幅度的包络如图3所示。由于图2所示的方波宽度是各不相同的。于是,其生成的谐波幅度的包络就更加的复杂了。由于实际应用中的方波幅度很高,有的甚至高达几千伏,这样一来,由(1)式估算出的高次谐波直到移动通讯的频率范围(900MHz和1800MHz)仍然是十分可观。从电磁兼容性(EMC)的观点来分析,它就是一个必须加以控制的强烈干扰源。

2 电磁干扰(EMI)路径分析

为了能有效控制家用电器正常运行时产生的EMI信号,首先要分析其EMI信号的传播路径。

图4为家用电器的单相电网框图。图中家用电器产生的EMI会沿导线和空间辐射的路径传播,这就是我们所说的传导干扰和辐射干扰,由此对同一电网上邻近电子设备的正常运行构成威胁。图4中用实线箭头的线表示EMI信号沿导线传播的路径,以虚线箭头的线表示EMI信号经空间传播路径。无论EMI信号沿导线还是经空间的路径传播,均可分为差模(DM)EMI信号和共模(CM)EMI信号。其中,差模是指在相线(L)和中线(N)之间的EMI信号,见图5;共模是指在相线(L)与地线(E)之间和中线(N)和地线(E)间的EMI信号,见图6。

关于差模EMI信号产生的辐射是由差模电流流经导体形成环路而生成,可用图7所示的等效环形天线的模型来表示。在远场范围内的r点处生成的最大场强为:

E=131.6×10-16[f2AI][1/r]

E----在远场范围内r点处的场强,V/m;

f----差模EMI信号的频率,Hz;

A----

差模信号等效环路面积,m2;

I----差模信号电流,A;

r----到等效环路中心的距离,m。

只要等效环路周长小于所计算的差模EMI信号的四分之一波长,由(2)式估算出的结果是相当准确的。

另一方面,由于电流流过时,会在导体上面产生电压降。当用电缆把有关地线和设备(或系统)的“地”连接起来后,某些部位的电位会比设备(或系统)的“地”电位高,这就是共模电位。在一定的条件下,这个电位所生成的电流会以电场辐射的方式向外辐射电磁干扰能量,我们可用图8所示的等效单极天线的模型来说明,在远场范

围内r 点处生成的最大场强为:

E=4π×10-7

[ fIL][1/r]

式中:E----在远场范围内r 点处的场强,V/m ; f----共模EMI 信号的频率,Hz ; I----接地电缆中的共模电流,A ; L----等效单极天线的长度,m 。

只要等效单极天线的长度小于所估算的干扰信号的四分之一波长,由(3)式估算出的最大场强E 是相当准确的。 大家都知道,EMI 要污染环境,也可能会对电器内和其他电器的一些敏感电子电路的正常运行造成危害。那么,如何把EMI 控制到一定的电平才能保护环境,确保电器内和其他电器的一些敏感电子电路的正常运行呢?这个问题一直在引起人们的关注。为了控制EMI ,世界各国都制定有相应的标准,即电磁兼容性标准。这些标准中规定的EMI 电平极限值,是根据电波传播理论和实际测得的数据,结合当时科技发展的水平来规定的。例如美国的FCC 标准,欧共体的CE 标准,我国也有相应的电磁兼容性标准。这些标准就是控制EMI 的法律。如欧共体规定,从1997年1月1日起,所有进入欧共体的电子、电器产品必须符合CE 规定的要求,否则,不允许销售,对违规销售处以重罚。我国从八十年代初开始起草这方面的标准,并于1984年发布了GB4343-84?电动工具、家用电器和类似器具无线电干扰特性测量方法允许值?,九十年代初,在等效采用C. I. S. P. R. 第14号出版物第三版的基础上对其作了重大修改,现在新版标准GB4343-95作为家用电器、电动工具以及类似器具产品无线电干扰合格认证的依据,在无线电干扰标准体系中占有重要的位置。该标准的贯彻与实施涉及千家万户能否正常收看电视、收听广播、进行无线电通讯,关系着我国家用电器产品能否进入国际市场。图9即为GB4343-95标准规定的家用电器传导干扰极限值,图10是GB4343-95 标准规定的家用电器辐射干扰的极限值。当然,标准也规定了严格的测量方法。要满足标准规定的EMI 极限值,就必须采取控制EMI 的相应措施和设计方法。

一方面,我们知道了干扰源的特性和相关的估计方法。另一方面,按照实际情况能分析综合出有关的电路模型。这样一来,便可用计算机算出有关电磁干扰的幅值。科技人员长期的努力已经开发出了很多可供实用的软件,只要输入有关干扰源和电路元件结构的数据,便可显示出干扰信号幅度和场强的分布。有了这些相关的信息,为控制电磁干扰提供了可靠的依据。

3 EMI 的控制与EMI 滤波器

要使电器产品满足有关电磁兼容性(EMC )标准的要求,必须在产品的开发设计阶段做大量控制EMI 的工作。首先要选取适当的元件和电路,使之在实现电路功能的同时,能够达到控制EMI 的目的;其次,要根据电路的特点来设计电路的走线和元件排布,这方面有很多控制EMI 行之有效的经验。由很多印刷电路板组成设备,由设备集成为系统的时候,电缆敷设、接地、滤波和屏蔽就成了控制电磁干扰的关键技术。其中,屏蔽是控制EMI 经由空间传播的有效措施。EMI 滤波器主要是控制EMI 经导线传播的最有效措施。若能把滤波和屏蔽这两项技术有机地结合起来,应用得恰到好处,把EMI 控制到有关标准规定的极限值以内肯定能实现。到目前为止,很少发现不用EMI 滤波器的设备或系统就能满足有关电磁兼容性标准的例子。合理选用和正确安装EMI 滤波器后,它除了能控制沿导线传播的EMI 信号外,还能有效控制EMI 信号从电缆产生的辐射传播。

图11是单相EMI 滤波器的基本网络结构。它都是由集中参数元件组成的无源网络,虚线框表示滤波器外面的金属屏蔽外壳,它的作用是控制EMI 信号经空间辐射传播。在图11的电路中,只有两只电感L1和L2,三只电容器Cy1, Cy2和Cx 。如果把这个EMI 滤波器插到图1所示的变频控制电路的输入电路上,如图12所示。这样,L1和Cy2、L2和Cy1分别构成L 与E 之间和N 与E 之间的低通滤波器,用来抑制电器运行时产生的共模EMI 信号。其中,L1和L2的电感是绕在磁环上两组线圈,由于多种原因,L1和L2的电感量是不相等的,于是,L1和L2之差便是差模电感,它和Cx 又组成L 与N 之间的一只低通滤波器,用来抑制电器运行时产生的差模EMI 信号。从而实现对EMI 信号的控制。

由于图11的电路是无源网络,它具有互易性。当EMI 滤波器安装在家用电器变频控制电路的电源入口处后,它既能有效地抑制图1所示变频电路运行时产生的EMI 信号传入电网污染电磁环境,去干扰接在同一电网上的其他电子设备,又能大大衰减电网上传播的其他干扰信号对家用电器变频控制电路等的影响。

4 EMI 滤波器的应用

电源EMI 滤波器是无源网络,具有互易性,即把负载接在EMI 滤波器的(电源)端,还是接在 (负载)端都是可以的。在实际应用中,要达到有效地抑制EMI 信号的目的。必须根据滤波器两端将要连接的EMI 源阻抗和负载阻抗的特性来合理选取网络结构,无论怎样复杂的电源EMI 滤波器,都可以把它的共模和差模滤波网络抽象出来,简

化为图11中所示的低通滤波网络。按源阻抗和负载阻抗的组合原则,来选择EMI 滤波器的网络结构和参数。才能得

到满意的抑制效果。这是电源EMI 滤波器的应用技巧。

大家知道,当滤波器的输出阻抗Zo 和与它端接的负载阻抗R L 不相等时,在这个端口上会产生反射。反射系数

定义为ρ=(Zo-R L )/(Zo+R L ),Zo 与R L 相差越大, ρ就越大,端口产生的反射也就越大。当EMI 滤波器两端阻抗都处 于失配状态时,EMI 信号会在它的输入和输出端口产生很强的反射。这样一来,滤波器对EMI 信号的衰减,等于滤

波器的固有插入损耗加上反射损耗。在EMI 滤波器的实际使用中,可用此技巧来实现对EMI 信号更加有效的抑制。这就是为什么选用EMI 滤波器时,一定要仔细分析其端口阻抗的正确搭配,使产生尽可能大的反射,达到对EMI 信号的有效控制。

十多年来,我们在用EMI 滤波器来解决家用电器电磁干扰方面积累了一些经验,为国内多家品牌家用电器进行电磁兼容性(EMC)设计改装,产品涉及有空调、洗衣机、洗碗机、干衣机、吸尘器、微波炉等,并设计开发了多种配套EMI 电源滤波器(见附表1)。有关此方面的经验,将逐步在以后发表的文章中继续探讨。

5 后记

虽然我们在控制家用电器EMI 方面积累有一些经验,但是家电技术发展日新月异,我们对家用电器产生干扰的特性和控制仍要不断研究和学习。我们十分愿意与同行及家电专家切磋技艺,拜各位为师,深入学习,继续合作开发更多价廉效优的EMI 滤波器和新的干扰控制方法,为控制家用电器的电磁干扰作出我们的努力。

附表1:上海埃德电磁技术有限公司为家用电器配套的部分EMI 滤波器一览表

参考文献

[1]Cor van de Water,Inverter design basics & waveforms;

[2]柳光福,EMI滤波器的选用和安装;

[3]陈穷等,电磁兼容性工程设计手册;

[4]H.W.Off,Controlling EMI by proper PCB;

[5]R.F.German,Use of a ground grid to reduce PCB radiation。

[6]GB4343-95家用和类似电动、电热器具,电动工具以及类似电器无线电干扰测量方法和允许值

作者简介:

柳光福,男,研究员,中国电源协会安全与电磁兼容分会主任委员,毕业于成都电讯工程学院,现主要从事电子设备电磁兼容性设计和微波通信方面的研究工作。

方国兴,男,高级工程师,毕业于西安电子科技大学,现主要从事电子设备电磁兼容性设计和EMI电源滤波器设计、工艺方面的研究工作。

弱电工程中电磁干扰及其抑制方法的研究 (葛洲坝通信工程有限公司方宏坤 151120) 【摘要】在弱电工程应用领域,强电与弱电交叉耦合,电磁干扰(EMI)错综复杂,严重影响弱电系统的稳定性和安全性。本文详细介绍了 EMI 产生的原因、分析EMI/RFI的特性,及其传输途径和危害,利用电磁理论和工程实践,分析并提出了一些在弱电工程领域行之有效的 EMI 抑制方法。 【关键词】弱电电磁干扰(EMI)射频干扰(RFI)干扰抑制 随着计算机技术,特别是网络技术的飞速发展,IT技术在弱电工程领域的广泛应用,IT设备日益精密、复杂,使得电子干扰问题日趋严峻。它可使系统的稳定性、可靠性降低,功能失效,甚至导致系统完瘫痪和设备损坏。特别是EMI/RFI(电磁干扰/射频干扰)问题,已成为近几年弱电工程领域的焦点。 1、电磁干扰分类和特性 生活中电磁干扰无处不在,其干好错综复杂。通常我们把电磁干扰主要划分为电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)和电磁脉冲(EMP)三种,根据其来源可分为外界和内部两种,严格的说所有电子运行的元件均可看作干扰源。本文中所提EMI是对周围电磁环境有较强影响的干扰;RFI则从属于EMI;EMP 是一种瞬态现象,它可由系统内部原因(电压冲击、电源中断、电感负载转换等)或外部原因(闪电等)引起,能耦合到任何导线上,如电源线和通信电缆等,而与这些导线相连的电子系统可能受到瞬时严重干扰或使系统内的电子电路永久性损坏。图 1 给出了常见 EMI/RFI 的干扰源及其频率范围。

1.1 EMI特性分析 在电子系统设计中,应从三个方面来考虑电磁干扰问题:首先是电子系统产生和发射干扰的程度;其次是电子系统在强度为 1~10 V/m、距离为 3 米的电磁场中的抗扰特性;第三是电子系统内部的干扰问题。利用干扰三要素分析与EMI相关的问题需要把握EMI的五个关键因素,这五个关键因素是频率、幅度、时间、阻抗和距离。 在EMI分析中的另一个重要参数是电缆的尺寸、导线及护套,这是因为,当EMI成为关键因素时,电缆相当于天线或干扰的传输器,必须考虑其物理长度与屏蔽问题。 1.2 RFI特性分析 无线电发射源无处不在,如无线电台、移动通信、发电机、电动机、电锤等等。所有这些电子活动都会影响电子系统的性能。无论RFI的强度和位置如何,电子系统对RFI必须有一个最低的抗扰度。在通信、无线电工程中,抗扰度定义为设备承受每单位RFI功率强度的敏感度。从“干扰源—耦合途径—接收器”的观点出发,电场强度E 是发射功率、天线增益和距离的函数,即 E=5.5· P·G d 式中P为发送功率(mW/cm2),G为天线增益,d为电路或系统距干扰源的距离(m)。 由于模拟电路一般在高增益下运行,对RF场比数字电路更为敏感,因此,必须解决μV级和mV级信号的问题;对于数字电路,由于它具有较大的信号摆动和噪声容限,所以对RF场的抑制力更强。 1.3 干扰途径 任何干扰问题可分解为干扰源、干扰接收器和干扰的耦合途径三个方面,即所谓的干扰三要素。如表 2 所示。 表2 干扰源耦合途径干扰类型接收器 共地阻抗传导干扰 辐射场到互连电缆(共模)辐射干扰 微控制器辐射场到互连电缆(差模)辐射干扰 有源器件电缆间串扰(电容效应)感应干扰微控制器 静电放电电缆间串扰(电感效应)感应干扰通信接收器 通信发射机电缆间串扰(漏电导)传导干扰有源器件 电源电缆间串扰(场耦合)辐射干扰其他电子系统扰动电源线到机箱传导干扰 雷电辐射场到机箱辐射干扰

电磁干扰(EMI)抑制技术 时间:2012-08-14 11:38:34 来源:作者: 1 电磁干扰基本概念 在复杂的电磁环境中,任何电子及电气产品除了本身能够承受一定的外来电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)而保持正常工作外,还不会对其他电子及电气设备产生不可承受的电磁干扰,该产品即具有电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)[1]。 21世纪将是信息爆炸的时代,信息的产生、传递、接收、处理和储存等都需要依赖电磁波作为载体。广义地说,声波、无线电波、光波均可作为信息载体,因此,广义的电磁兼容性概念也应拓展到声、光、电的广阔领域。 电子及电气产品的电磁干扰发射或受到电磁干扰的侵害都是通过产品的外壳、交/直流电源端口、信号线、控制线及地线而形成的。按照EMI的传播方式,可将其分为电磁辐射干扰和电磁传导干扰两大类。通常,辐射干扰出现在产品周围的媒体中,传导干扰则出现在各种导体中。一般来说,通过外壳发射的电磁干扰,或通过外壳侵入的干扰都是辐射干扰,而通过其它导体发射和入侵的干扰属于传导干扰。 2 人类必须关注电磁兼容问题 2.1 电磁环境不断恶化 20世纪中叶以来,电子技术的迅猛发展,使人类社会的进步和文明上了一个新的台阶,但是也给人们带来了一系列社会问题和环境问题。家用电器、通信、计算机及信息设备、电动工具、航空、航天等工业、科技、医学等各个领域的自动控制、测量仪器以及电力电子系统等的广泛普及、应用,深入千家万户之中,使得电磁污染问题日益突出,而电子设备的高频化、数字化,干扰信号的能量密度增大,使有限空间内的电磁环境更为恶化。 1996年3月,日本SAPIO杂志公布了日本家用电器电磁辐射的检测结果(表1)。瑞典等北欧三国于1993年所作的联合调查指出:人类长期受到2mG(毫高斯)以上的电磁辐射影响,患白血病的机会是正常人的2.1倍,患脑肿瘤的机会是正常人的1.5倍,其他疾病的发病概率也明显增加。 表1 家用电器电磁辐射检测结果(单位:mG)[2] 2.2 电磁污染危害不浅 电磁干扰和污染看不见、摸不着、听不到,因其无色、无味也无形,但它确实无处不在、危害不浅,威胁人体健康。德国专家指出,电磁污染能影响对人体生物钟起作用的激素和传达神经信息的激素,还能破坏细胞膜;美国科学家的研究表明,电磁污染可直接杀伤人

开关电源中电磁干扰的产生及其抑制 摘要:电磁干扰对开关电源的效率和安全性及使用的影响日益成为人们关注的热点。本文分析了开关电源中电磁干扰产生的原因和传播的路径,并提出了抑制干扰的有效措施。 关键词:开关电源、电磁干扰、耦合通道、电磁屏蔽 1 引言 电磁兼容EMC是英文electro magnetic compatibility 的缩写。它包括两层含义,一是设备在工作中产生的电磁辐射必须限制在一定水平内,二是设备本身要有一定的抗干扰能力,它必须具备三个要素:干扰源、耦合通道、敏感体。给电子线路供电的开关电源对干扰的抑制对保证电子系统的正常稳定运行具有重要意义。本文通过分析开关电源中的干扰源和耦合通道,提出了抑制干扰的有效措施。并提出了开关电源中开关变压器的设计和制作方法。 2 开关电源中的干扰源和耦合通道 开关电源首先将工频交流电整流为直流电,然后经过开关管的控制变为高频,最后经过整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压,因此,自身含有大量的谐波干扰。同时,由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,都会产生不同程度的电磁干扰。开关电源中的干扰源主要集中在电压、电流变化大(即dV/dt或dI/dt很大)的元器件上,尤其是开关管、输出二极管和高频变压器等。同时,杂散电容会将电网的噪声传导到电子系统的电源而对电子线路的工作产生干扰。 这里我们来分析一下几种干扰产生的原因及其耦合的路径。 2.1输入整流滤波电路产生的谐波干扰 开关电源输入端普遍采用桥式整流,电容滤波电路。由于整流二极管的非线性和滤波电容的储能作用,使得输入电流i成为一个时间很短、峰值很高的周期性尖峰电流,如图1所示。这种畸变的输入电流,它除了基波外,还含有丰富的高次谐波分量。

电磁干扰及常用的抑制技术 摘要:各种干扰是机电一体化系统和装置出现瞬时故障的主要原因。电磁兼容性设计是目前电子设备及机电一体化系统设计时考虑的一个重要原则,它的核心是抑制电磁干扰。电磁干扰的抑制要从干扰源、传播途径、接收器三个方面着手,切断干扰耦合的途径,干扰的影响也将被消除。常用的方法有滤波、降低或消除公共阻抗、屏蔽、隔离等。 关键词:电磁干扰干扰抑制屏蔽接地 1.电磁干扰 电磁干扰(electro magnetic interference,EMI)是指系统在工作过程中出现的一些与有用信号无关的、并且对系统性能或信号传输有害的电气变化现象。构成电磁干扰必须具备三个基本条件:①存在干扰源;②有相应的传输介质;③有敏感的接收元件。只要除去其中一个条件,电磁干扰就可消除,这就是电磁抑制技术的基本出发点。 1.1 电磁干扰的分类 常见的各种电磁干扰根据干扰的现象和信号特征不同有以下分类方法。 1、按其来源分类 (1) 自然干扰。 自然干扰是指由于大自然现象所造成的各种电磁噪声。 (2) 人为干扰。

由于电子设备和其他人工装置产生的电磁干扰。 2、按干扰功能分类 (1) 有意干扰。 有意干扰是指人为了达到某种目的而有意识制造的电磁干扰信号。这是当前电子战的重要手段。 (2) 无意干扰。 无意干扰是指人在无意之中所造成的干扰,如工业用电、高频及微波设备等引起的干扰等。 3、按干扰出现的规律分类 (1) 固定干扰。 多为邻近电气设备固定运行时发出的干扰。 (2) 半固定干扰。 偶尔使用的设备(如行车、电钻等)引起的干扰。 (3) 随机干扰。 无法预计的偶发性干扰。 4、按耦合方式分类 (1) 传导耦合干扰。 传导耦合是指电磁噪声的能量在电路中以电压或电流的形式,通过金属导线或其他元件(如电容器、电感器、变压器等)耦合到被干扰设备(电路)。 (2) 辐射耦合干扰。 电磁辐射耦合是指电磁噪声的能量以电磁场能量的形式,通过空

电磁干扰的屏蔽方法 EMC问题常常是制约中国电子产品出口的一个原因,本文主要论述EMI的来源及一些非常具体的抑制方法。 电磁兼容性(EMC)是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会对此环境中任何其他设备产生强烈电磁干扰(IEEEC63.12-1987)。”对于无线收发设备来说,采用非连续频谱可部分实现EMC 性能,但是很多有关的例子也表明EMC并不总是能够做到。例如在笔记本电脑和测试设备之间、打印机和台式电脑之间以及蜂窝电话和医疗仪器之间等都具有高频干扰,我们把这种干扰称为电磁干扰(EMI)。 EMC问题来源 所有电器和电子设备工作时都会有间歇或连续性电压电流变化,有时变化速率还相当快,这样会导致在不同频率内或一个频带间产生电磁能量,而相应的电路则会将这种能量发射到周围的环境中。 EMI有两条途径离开或进入一个电路:辐射和传导。信号辐射是通过外壳的缝、槽、开孔或其他缺口泄漏出去;而信号传导则通过耦合到电源、信号和控制线上离开外壳,在开放的空间中自由辐射,从而产生干扰。 很多EMI抑制都采用外壳屏蔽和缝隙屏蔽结合的方式来实现,大多数时候下面这些简单原则可以有助于实现EMI屏蔽:从源头处降低干扰;通过屏蔽、过滤或接地将干扰产生电路隔离以及增强敏感电路的抗干扰能力等。EMI抑制性、隔离性和低敏感性应该作为所有电路设计人员的目标,这些性能在设计阶段的早期就应完成。 对设计工程师而言,采用屏蔽材料是一种有效降低EMI的方法。如今已有多种外壳屏蔽材料得到广泛使用,从金属罐、薄金属片和箔带到在导电织物或卷带上喷射涂层及镀层(如导电漆及锌线喷涂等)。无论是金属还是涂有导电层的塑料,一旦设计人员确定作为外壳材料之后,就可着手开始选择衬垫。 金属屏蔽效率

家用电器的电磁干扰(EMI )及其控制 柳光福 方国兴 上海埃德电磁技术有限公司 (上海201103) 摘要:本文分析了常用家用电器产生电磁干扰(EMI )的原因、传播途径和控制方法,阐述了EMI 电源滤波器网络结构和工作原理。 叙词:电磁干扰(EMI ) 电磁兼容(EMC ) EMI 电源滤波器 1 前言 家用电器、电动工具和类似器具在工作时所产生的无线电干扰在国内外早已引起人们的高度重视。理论和实验证明,家用电器产品的电磁兼容性能必须满足相关标准的要求。否则,人类生存的电磁环境将遭到破坏,由此产生的影响和损失是无法估量。因此,家用电器的电磁兼容性能已经成为衡量其产品质量的重要指标。 常用家用电器主要包括吸尘器、电风扇、洗衣机、干衣机、电冰箱、空调、电脑、电子游戏机、电磁灶、微波炉等,都会产生电磁干扰(EMI ),尤其是采用变频技术的空调、洗衣机、冰箱、微波炉、电磁灶等,其运行时产生的电磁干扰是相当严重的。我们都知道,变频技术的一个重要特点,就是其采用的功率器件(如:GTR 、GTO 和 MOSFET 等)是在开关状态下工作。如图1所示PWM 控制的变频控制电路,在其a 与b 点之间的电压波形如图2所示,是一系列宽度不等的方波。由于种种原因,方波的前后沿总是有一定的上升和下降时间。为方便分析,假定上升和下降时间相等,方形为等腰梯形,如图3中右上角所示。 按照福里衰级数的分析方法,可以算出其各次谐波的幅度为: 式中:Vn ---- n 次谐波的幅值,V ; V ---- 方波的幅值,V ; tr ---- 上升和下降的时间,s ; τ---- 方波宽度,s ; T ---- 周期,s 。

摘要:本文主要介绍了对电气设备中继电器及其开关触点干扰抑制的机理,提出了抑制干扰的有效措施。 关键词:继电器电磁干扰分析抑制 1前言 随着科学技术的飞速发展,电子、电力电子、电气设备应用越来越广泛,它们在运行过程中会产生较强的电磁干扰和谐波干扰。其中,电磁干扰具有很宽的频率范围(从几百Hz 到MHz),又有一定的幅度,经过传导和辐射会污染电磁环境,对电子设备造成干扰,有时甚至危及操作人员的安全。特别是大功率中、短波广播发射中心,其周围电磁环境尤为复杂,要想保证设备安全稳定运行,电子设备及电源必须具有更高的电磁兼容性。 2电磁干扰的抑制 电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference)是指由无用信号或电磁骚扰(噪声)对有用电磁信号的接收或传输所造成的损害。一个系统或系统内,某一线路受到电磁干扰的程度可以表示为如下关系式: N=G×C/I 其中:G为噪声源强度; I为受干扰电路的敏感程度;

C为噪声通过某种途径传导受干扰处的耦合因素。 从上式可以看出,电磁干扰抑制的技术就是围绕这三个要素所采取的各种措施,归纳起来就是: (1)抑制电磁干扰源; (2)切断电磁干扰耦合途径; (3)降低电磁敏感装置的敏感性。 2.1抑制电磁干扰源 首先必须确定干扰源在何处,越靠近干扰源的地方采取措施抑制效果越好,一般来说,电流电压瞬变的地方(即di/dt或du/dt)即是干扰源,如:继电器开合、电容充放电、电机运转、集成电路开关工作等都可能成为干扰源。另外,市电并非理想的50Hz正弦波,其中充满各种频率噪声,也是不可忽视的干扰源。 抑制干扰源就是尽可能的减小di/dt或du/dt,这是抗干扰设计时最优先和最重要的原则。减小di/dt的干扰源,主要是在干扰回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现;减小du/dt的干扰源,则是通过在干扰源两端并联电容来实现。 抑制方法通常采用低噪声电路、瞬态抑制电路、稳压电路等,所选用的器件应尽可能采用低噪声、高频特性好、稳定性高的电子元件,特别要注意,抑制电路中不适当的器件选择可能会产生新的干扰源。

弱电工程中电磁干扰及其抑制方法的研究 (洲坝通信工程方宏坤 151120) 【摘要】在弱电工程应用领域,强电与弱电交叉耦合,电磁干扰(EMI)错综复杂,严重影响弱电系统的稳定性和安全性。本文详细介绍了 EMI 产生的原因、分析EMI/RFI的特性,及其传输途径和危害,利用电磁理论和工程实践,分析并提出了一些在弱电工程领域行之有效的 EMI 抑制方法。 【关键词】弱电电磁干扰(EMI)射频干扰(RFI)干扰抑制 随着计算机技术,特别是网络技术的飞速发展,IT技术在弱电工程领域的广泛应用,IT设备日益精密、复杂,使得电子干扰问题日趋严峻。它可使系统的稳定性、可靠性降低,功能失效,甚至导致系统完瘫痪和设备损坏。特别是EMI/RFI(电磁干扰/射频干扰)问题,已成为近几年弱电工程领域的焦点。 1、电磁干扰分类和特性 生活中电磁干扰无处不在,其干好错综复杂。通常我们把电磁干扰主要划分为电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)和电磁脉冲(EMP)三种,根据其来源可分为外界和部两种,严格的说所有电子运行的元件均可看作干扰源。本文中所提EMI是对周围电磁环境有较强影响的干扰;RFI则从属于EMI;EMP 是一种瞬态现象,它可由系统部原因(电压冲击、电源中断、电感负载转换等)或外部原因(闪电等)引起,能耦合到任何导线上,如电源线和通信电缆等,而与这些导线相连的电子系统可能受到瞬时严重干扰或使系统的电子电路永久性损坏。图 1 给出了常见 EMI/RFI 的干扰源及其频率围。 1.1 EMI特性分析

在电子系统设计中,应从三个方面来考虑电磁干扰问题:首先是电子系统产生和发射干扰的程度;其次是电子系统在强度为 1~10 V/m、距离为 3 米的电磁场中的抗扰特性;第三是电子系统部的干扰问题。利用干扰三要素分析与EMI相关的问题需要把握EMI的五个关键因素,这五个关键因素是频率、幅度、时间、阻抗和距离。 在EMI分析中的另一个重要参数是电缆的尺寸、导线及护套,这是因为,当EMI成为关键因素时,电缆相当于天线或干扰的传输器,必须考虑其物理长度与屏蔽问题。 1.2 RFI特性分析 无线电发射源无处不在,如无线电台、移动通信、发电机、电动机、电锤等等。所有这些电子活动都会影响电子系统的性能。无论RFI的强度和位置如何,电子系统对RFI必须有一个最低的抗扰度。在通信、无线电工程中,抗扰度定义为设备承受每单位RFI功率强度的敏感度。从“干扰源—耦合途径—接收器”的观点出发,电场强度E 是发射功率、天线增益和距离的函数,即 E=5.5·√P·G d 式中P为发送功率(mW/cm2),G为天线增益,d为电路或系统距干扰源的距离(m)。 由于模拟电路一般在高增益下运行,对RF场比数字电路更为敏感,因此,必须解决μV级和mV级信号的问题;对于数字电路,由于它具有较大的信号摆动和噪声容限,所以对RF场的抑制力更强。 1.3 干扰途径 任何干扰问题可分解为干扰源、干扰接收器和干扰的耦合途径三个方面,即所谓的干扰三要素。如表 2 所示。 表2 干扰源耦合途径干扰类型接收器 共地阻抗传导干扰 辐射场到互连电缆(共模)辐射干扰 微控制器辐射场到互连电缆(差模)辐射干扰 有源器件电缆间串扰(电容效应)感应干扰微控制器 静电放电电缆间串扰(电感效应)感应干扰通信接收器 通信发射机电缆间串扰(漏电导)传导干扰有源器件 电源电缆间串扰(场耦合)辐射干扰其他电子系统扰动电源线到机箱传导干扰 雷电辐射场到机箱辐射干扰 设备到设备辐射辐射干扰

485通信中干扰抑制方法 RS-485匹配电阻 RS-485就是差分电平通信,在距离较长或速率较高时,线路存在回波干扰,此时要在通信线路首末两端并联120Ω匹配电阻。推荐在通信速率大于19、2Kbps或线路长度大于500米时,才考虑加接匹配电阻。 RS-485接地 RS-485通信双方的地电位差要求小于1V,所以建议将两边RS-485接口的信号地相连,注意信号地不要接大地。 还有,就就是采用隔离措施 变频器应用中的干扰抑制措施 在进线侧加装电抗器,可以抑制变频器产生的谐波对电网的干扰。 输出侧不能加吸收电容,因为会导致变频器过电流时延迟过电流保护动作,只能加电抗器,以改善功率因数。 避免变频器的动力线与信号线平行布线与集束布线,应分散布线。检测器的连接线、控制用信号线要使用双绞屏蔽线。变频器、电机的接地线应接到同一点上。在大量产生噪声的机器上装设浪涌抑制器,加数据线滤波器到信号线上。将检测器的连接线、控制用信号线的屏蔽层用电缆金属夹钳接地。 信号线与动力线使用屏蔽线并分别套入金属管后,效果更好。 容易受干扰的其它设备的信号线,应远离变频器与她的输入输出线。 如何解决中频炉的谐波干扰

中频炉在使用中产生大量的谐波,导致电网中的谐波污染非常严重。谐波使电能传输与利用的效率降低,使电气设备过热,产生振动与噪声,并使其绝缘老化,使用寿命降低,甚至发生故障或烧毁;谐波会引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容补偿设备等设备烧毁。谐波还会引起继电器保护与自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波会对通信设备与电子设备产生严重干扰,因而,改善中频炉电力品质成为应对的主要着力点。 滤除中频炉系统谐波的传统方法就是LC滤波器,LC滤波器就是传统的无源谐波抑制装置,由滤波电容器、电抗器与电阻器适当组合而成,与谐波源并联,除起滤波作用外,还兼顾无功补偿的需要。这种滤波器出现最早,成本比较低,但同时存在一些较难克服的缺点,比如只能针对单次谐波,容易产生谐波共振,导致设备损毁,随着时间谐振点会漂移,导致谐波滤除效果越来越差。同时,这一方式无法应对瞬变、浪涌与高次谐波,存在节能的漏洞。 谐波抑制的另一个比较新的方法就是采用有源电力滤波器(Active Power Filter--APF)。它就是一种电力电子装置,其基本原理就是从补偿对象中检测出谐波电流,由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波分量。这种滤波器能对频率与幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响,因而受到广泛的重视,并且已在日本等国获得广泛应用。但有源电力滤波器成本高昂,价格昂贵,投资回报期长,大多数企业难以承受。 MF-Saver吸收融合了LC技术与APF技术的优点,同时引入TOPSPARK G5的核心技术,扬长避短,创造性地解决了上述技术的不足,以独特的方式为中频炉环保节能提供了更有效的解决方案。

微机控制系统中电磁阀和继电器干扰的抑制措施 发布时间:2008-10-12 来源:应用领域:自动化控制 引言 在热控调试的过程中,由于电磁阀或继电器的干扰导致微机板卡通道甚至整个板卡损坏的现象屡见不鲜.随着微机控制系统的普及,目前无论大小机组的热控专业都大量地采用计算机控制,而电磁阀和继电器又是控制设备中不可缺少的控制电器,因此抑制电磁阀或继电器的干扰对微机控制系统具有极其重要的意义. 在成套控制系统中,常由可编程序控制器(PLC)或计算机分散型控制系统(DCS)的输出装置来控制电磁阀或继电器,由于种种原因这些输出装置(板卡)的抗干扰能力不尽相同,在上电调试之前应对这些回路进行必要的评估性测试,采取相应的抗干扰措施,杜绝损坏板卡通道或整块板卡的现象. 1电磁阀的干扰及抑制措施 电磁阀按驱动电源分为直流电磁阀和交流电磁阀.电磁阀是典型的感性负载.接通电磁阀线圈时,铁心尚未闭合,电感很小,所以交流电磁阀的启动电流冲击很大,约为稳态时电流的6~10倍.虽然此电流的绝对值并不大,一般不至于造成干扰,但必须充分评估输出板卡的容量是否能承受这种电流冲击的影响. 电磁阀断电时,在线圈两端和连接导线上会出现很高的浪涌电压,并伴有衰减的高频振荡,这是一种很强的瞬变干扰,如果不采取抑制措施,不仅影响开关器件或触点,也会干扰电子装置的工作,甚至损坏电子元器件. 1.1交流电磁阀的干扰抑制 在施工中接触最多的是交流220V或交流110V电源驱动的交流电磁阀,除了需抑制切断线圈时的瞬变干扰外,还需抑制由低压电源带来的干扰,常用的方式有以下两种:1继电器控制,如图1所示.采用继电器控制时,除断开时的电弧和放电造成干扰外,还有接触时由于触点的弹跳现象形成脉冲列式的干扰. 一般应采用RC吸收回路,既能抑制接通和断开时的干扰,又保护了继电器的触点.为

1 一、电磁干扰耦合

二、概念 ·公共阻抗耦合——传导电流流过公共阻抗所产生的耦合。 ·电磁场耦合——辐射源照射到上述回路中或电缆中产生共模和差模电压。分为场对电缆的共模耦合和差模耦合。 ·电缆间的差模耦合(又称串扰)——两并联回路间互电容、互电感产生的耦合。一般情况下,电场耦合磁场耦合是同时存在的。 电场耦合在频率较低时其大小为jωCmU1;磁场耦合在频率较低时其 大小为jωMI1。在开关电路或数字脉冲电路中U1是微分形式dU1/dt, I1为微分形式dI1/dt。 或直流电源线受到电磁干扰后, 电网又将这些干扰传输到其他 共电网设备电源的现象。 ·传输线的分布参数特性 ——实际使用的传输线具有交 流电阻、电容、电感,在高频时 对信号传输影响十分重要。

·特性阻抗——是表征传输线本身特性的物理量,与传输线内的电流、电压无关,只与传输线的结构(线径、线间距)和传输线周围的介质有关。 ·共模—差模转换——用转换因子衡量,总是不大于1。见下图:对该因子的说明,关于敏感性,共模电压最终在被干扰电路的输入端表现为差模电压。对于辐射性,在线上传输的差模信号受控于地回路路径,会沿着地回路产生共模电压和共模电流. ·短线——当传输线长度小于等于1/20的信号波长时或者传输延迟时间小于等于1/4的数字信号脉冲上升时间时可视为短线。既l ≤λ/20或td≤tr/4 短线可以用集中参数等效电路来分析,其电阻、电容、电感值分别用表1中的单位长度的分布参数乘以传输线长度。对于大多数双绞线、同轴电缆、扁平线、印制电路板轨线R?2πfL 当频率小于3kHz 时,电阻起主要作用;当频率大于3kHz以后,电感起主要作用。 ·长线——当传输线长度大于1/20的信号波长时或者传输延迟时间大于1/4的数字信号脉冲上升时间时可视为长线。不能用集中参数等效电路来分析,而要考虑阻抗匹配问题,即源端和负载端的阻抗要与传输线特性阻抗相等。 ·差模电流——一对导线流过的电流大小相等,方向相反。 ·共模电流——一对导线流过的电流大小相等,方向相同。

电磁干扰及常用的抑制技术 刘宇媛 哈尔滨工程大学 摘要:各种干扰是机电一体化系统和装置出现瞬时故障的主要原因。电磁兼容性设计是目前电子设备及机电 一体化系统设计时考虑的一个重要原则,它的核心是抑制电磁干扰。电磁干扰的抑制要从干扰源、传播途径、接收器三个方面着手,切断干扰耦合的途径,干扰的影响也将被消除。常用的方法有滤波、降低或消除公共阻抗、屏蔽、隔离等。 关键词:电磁干扰干扰抑制屏蔽接地 1.电磁干扰 电磁干扰(electro magnetic interference,EMI)是指系统在工作过程中出现的一些与有用信号无关的、并且对系统性能或信号传输有害的电气变化现象。构成电磁干扰必须具备三个基本条件:①存在干扰源;②有相应的传输介质;③有敏感的接收元件。只要除去其中一个条件,电磁干扰就可消除,这就是电磁抑制技术的基本出发点。 1.1 电磁干扰的分类 常见的各种电磁干扰根据干扰的现象和信号特征不同有以下分类方法。 1、按其来源分类(1) 自然干扰。自然干扰是指由于大自然现象所造成的各种电磁噪声。 (2) 人为干扰。由于电子设备和其他人工装置产生的电磁干扰。 2、按干扰功能分类 (1) 有意干扰。有意干扰是指人为了达到某种目的而有意识制造的电磁干扰信号。这是当前电子战的重要手段。 (2) 无意干扰。无意干扰是指人在无意之中所造成的干扰,如工业用电、高频及微波设备等引起的干扰等。 3、按干扰出现的规律分类 (1) 固定干扰。多为邻近电气设备固定运行时发出的干扰。 (2) 半固定干扰。偶尔使用的设备(如行车、电钻等)引起的干扰。 (3) 随机干扰。无法预计的偶发性干扰。 4、按耦合方式分类 (1) 传导耦合干扰。传导耦合是指电磁噪声的能量在电路中以电压或电流的形式,通过金属导线或其他元件(如电容器、电感器、变压器等)耦合到被干扰设备(电路)。 (2) 辐射耦合干扰。电磁辐射耦合是指电磁噪声的能量以电磁场能量的形式,通过空间辐射传播,耦合到被干扰设备(或电路)。 1.2 电磁噪声耦合途径 干扰源对电子设备的干扰是通过一定耦合形式进行的,无论是内部干扰或外部干扰,都是通过“路”(传输线路或电路)或“场”(静电场或交变电磁场)耦合到被干扰设备中的。 1、电磁噪声传导耦合 (1)直接传导耦合。电导性直接传导耦合最简单、最常见,但它也是最易被人们忽视的一种耦合方式。在考虑电磁兼容性问题时,必须考虑导线不但有电阻足,而且有电感L,漏电阻R,以及杂散电容C。在实际使用中尤其是频率比较高时,这些分布参数对信号的传输有着十分重要的影响。如何考虑分布参数的影响与传输线的长度密切相关。根据传输线的长度与传输信号频率的关系可把传输线分为长线和短线,对短信号线不必进行阻抗匹配,而对长信号线应在终端进行阻抗匹配。 (2)公共阻抗耦合。当干扰源的输出回路与被干扰电路存在一个公共阻抗时,两者之间就会产生公共阻抗耦合。干扰源的电磁噪声将会通过公共阻抗耦合到被干扰电路而产生干扰。所谓“公共阻抗”通常不是人们故意接人的阻抗,而是由公共地线和公共电源线的引线电感所

磁环抑制电磁干扰的三要素是什么? 磁环抑制电磁干扰的三要素: 形成电磁干扰的三要素是骚扰源、传播途径和受扰设备,因而,抑制电磁干扰也应该从这三方面入手,采取适当措施,首先应该抑制骚扰源,直接消除干扰原因; 其次是消除骚扰源和受扰设备之间的耦合和辐射,切断电磁干扰的传播途径;第三是提高受扰设备的抗扰能力,减低其对噪声的敏感度,目前抑制干扰的几种措施基本上都是用切断电磁骚扰源和受扰设备之间的耦合通道。 (1)磁环采用屏蔽技术可以有效地抑制开关电源的电磁辐射干扰,即用电导率良好的材料对电场进行屏蔽,用磁导率高的材料对磁场进行屏蔽,屏蔽有两个目的,一是限制内部辐射的电磁能量泄漏出,二是防止外来的辐射干扰进入该内部区域,其原理是利用屏蔽体对电磁能量的反射、吸收和引导作用。 (2)接地就是在两点间建立传导通路,以便将电子设备或元器件连接到某些叫作“地”的参考点上,接地是开关电源设备抑制电磁干扰的重要方法,电源某些部分与大地相连可以起到抑制干扰的作用,在电路系统设计中应遵循“一点接地”的原则,如果形成多点接地,会出现闭合的接地环路,当磁力线穿过该环路时将产生磁感应噪声。 (3)滤波是抑制传导干扰的有效方法,磁环在设备或系统的电磁兼容设计中具有极其重要的作用,EMI滤波器作为抑制电源线传导干扰的重要单元,可以抑制来自电网的干扰对电源本身的侵害,也可以抑制由开关电源产生并向电网反馈的干扰。 磁环的主要使用方法有几点? 磁环专用于电源线、信号线等多股线缆上的EMI干扰抑制,包括电源线上的噪声和尖峰干扰,同时具有吸EMI吸收磁环收静电脉冲能力,使电子设备达到电磁兼容(EMI/EMC 和静电放电的相应国际规范,使用时可将一根多芯电缆或一束多股线缆穿于其中。多穿一次可加强其效果,通常用25MHz和100MHz频率点的阻抗值来衡量磁环磁珠的吸收特性。 镍锌抗干扰磁环的吸收干扰能力是用其阻抗特性来表征的低频段呈现非常低的感性阻抗值,磁环不影响数据线或信号线上有用信号的传输,高频段,约为10MHz左右开始,阻抗增大,其感抗成分保持很小,电阻性份量却迅速增加,将高频段EMI干扰能量以热能形式吸收耗散,通常用两个关键点频率25MHz和100MHz处电阻值来标定EMI吸收磁环/磁珠的吸收特性。 磁环的使用方法

RH类磁环(镍锌磁环)产品主要应用于电脑周边线、电源线、打印机线、显示器、数码相机、通讯设备等方面。 T 类磁环(锰锌磁环) T型磁芯只要用于滤波、电感线圈和变压器。 铁氧体(铁氧体磁环-铁氧体磁珠)在抑制电磁干扰(EMI)中的应用 用铁氧体磁性材料抑制电磁干扰(EMI)是经济简便而有效的方法,已广泛应用于计算机等各种军用或民用电子设备。那么什么是铁氧体呢如何选择,怎样使用铁氧体元件呢这篇文章将对这些问题作一简要介绍。 一、什么是铁氧体抑制元件 铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似。但颜色为黑灰色,故又称黑磁或磁性瓷。铁氧体的分子结构为MO·Fe2O3,其中MO为金属氧化物,通常是MnO或ZnO。 衡量铁氧体磁性材料磁性能的参数有磁导率μ,饱和磁通密度Bs,剩磁Br和矫顽力Hc等。 对于抑制用铁氧体材料,磁导率μ和饱和磁通密度Bs是最重要的磁性参数。磁导率定义为磁通密度随磁场强度的变化率。 μ=△B/△H 对于一种磁性材料来说,磁导率不是一个常数,它与磁场的大小、 频率的高低有关。当铁氧体受到一个外磁场H作用时,例如当电流 流经绕在铁氧体磁环上的线圈时,铁氧体磁环被磁化。随着磁场H 的增加,磁通密度B增加。当磁场H场加到一定值时,B值趋于平 稳。这时称作饱和。对于软磁材料,饱和磁场H只有十分之几到几 个奥斯特。随着饱和的接近,铁氧体的磁导率迅速下降并接近于空 气的导磁率(相对磁导率为1)如图1所示。 图1 铁氧体的B-H曲线铁氧体的磁导率可以表示为复数。实数部分μ'代表无功磁导率, 它构成磁性材料的电感。虚数部分μ"代表损耗,如图2所示。 μ=μ'-jμ"图2 铁氧体的复数磁导率 磁导率与频率的关系如图3所示。在一定的频率范围内μ'值(在某一磁场下的磁导率)保持不变,然后随频率的升高磁导率μ'有一最大值。频率再增加时,μ'迅速下降。代表材料损耗的虚数磁导率μ"在低频时数值较小,随着频率增加,材料的损耗增加,μ"增加。如图3所示,图中tanδ=μ"/μ' 图3 铁氧体磁导率与频率的关系 图4 铁氧体抑制元件的等效电路(a)和阻抗矢量图(b) 二、铁氧体抑制元件的阻抗和插入损耗 当铁氧体元件用在交流电路时,铁氧体元件是一个有损耗的电感器,它的等效电路可视为由电感L和损耗电阻R组成的串联电路,如图4所示。 铁氧体元件的等效阻抗Z是频率的函数Z(f)=R(f)+jωL(f)=Kωμ"(f)+jKωμ'(f) 式中:K是一个常数,与磁芯尺寸和匝数有关,ω为角频率。

电磁干扰抑制技术 [摘要]介绍了电磁干扰(EMI)的基本概念,围绕电磁干扰三要素,介绍了各种不同的电磁干扰抑制技术以及电磁兼容设计思路,强调了电子产品在设计初即进行EMC研究的重要性。[关键词] 电磁干扰(EMI) 电磁兼容性(EMC) 抑制技术 一、电磁干扰(ElectromagneticInterference, EMI)基本概念 电磁干扰是指由无用信号或电磁骚扰(噪声)对有用电磁信号的接收或传输所造成的损害。 [1]一个系统或系统内某一线路受电磁干扰程度可以表示为如下关系式: N=G×C/I, G:噪声源强度; C:噪声通过某种途径传到受干扰处的耦合因素; I:受干扰电路的敏感程度。 G、C、I这三者构成电磁干扰三要素。电磁干扰抑制技术就是围绕这三要素所采取的各种措施,归纳起来就是三条:一是抑制电磁干扰源;二是切断电磁干扰耦合途径;三是降低电磁敏感装置的敏感性。 二、电磁干扰抑制技术概述 1.抗EMI系统设计技术。 抗EMI系统设计技术是提高电子整机电磁兼容性(EMC)性能的关键所在。因此该技术又称为EMC设计技术。 EMC设计的目的是使电子、电气产品在一定的电磁环境中能正常工作,既满足标准规定的抗干扰极限值要求,在受到一定的电磁干扰时,无性能降级或故障;又满足标准规定的电磁

辐射极限值要求,对电磁环境不构成污染源。因此,EMC是产品的重要性能之一,也是实现产品效能的重要保证。 EMC设计要从分析产品预期的电磁环境、干扰源、耦合途径和敏感部件入手,采用相应的技术措施,抑制干扰源、切断或削弱耦合途径,增强敏感部件的抗干扰能力等。并进行计算机仿真和测试验证。 EMC设计技术包括系统设计、结构设计、材料和元器件的选取以及抗EMI元器件的使用等。其中有源器件的选用十分关键。 EMC设计技术在产品设计的初级阶段就应十分重视,尽可能把80%~90%以上的问题解决在初级阶段。一旦产品批量生产了,发现EMC问题再去解决,就会事倍功半。 2.EMI抑制材料技术。 (1)屏蔽材料。 屏蔽就是利用材料的反射和/或吸收作用,以减少EMI辐射。屏蔽材料的有效填置可减少或清除不必要的缝隙,抑制电磁耦合辐射,降低电磁泄漏和干扰。具有较高导电、导磁性能的材料可作为电磁屏蔽材料,一般要求屏蔽性能达40~60dB。目前常用的屏蔽材料有金属材料和高分子材料两大类。 金属材料按用途又可分为衬垫屏蔽材料和透气性屏蔽材料两种。任何实用的机箱都会有缝隙,由于缝隙的导电不连续性,在该处即产生电磁泄漏。解决的办法是在非永久性搭接处加电磁密封衬垫。如金属丝网衬垫、导电橡胶衬垫、铍铜指形簧片、螺旋管衬垫及橡胶芯衬垫+金属丝网等。任何机箱为了散热透气往往开有小孔,因此引发电磁泄漏,用金属丝网难以达到完全屏蔽效果,需采用波导窗、多层截止波导通风板和泡沫金属等以改善屏蔽效果。由铜或镍及连通的空洞组成、空心金属骨架互连的三维网状结构金属泡沫作屏蔽材料,在10~100MHz范围内,屏蔽性能达90dB,且重量轻、体积小,是很有前途的屏蔽材料。

電磁干擾抑制技術全面概述 提起電磁干擾(EMI)這個詞,人們或許還感陌生,但EMI的影響卻是幾乎每 個人都曾身經歷過的。例如,觀看電視時,附近有人使用電鑽、電吹風等電器,會使電視畫面出現雪花點,所聲器裏發出剌耳的雜訊……這類現象人們早已司空見慣、習以為常了,但是電磁干擾的危害卻遠不止如此。事實上,電磁干擾已使民航系統失效、通信不暢、電腦運行錯誤、自控設備誤動作等,甚至危及人身安 全。因此,加強電磁容性(EMC)知識的普及,提高EMI抑制技術,已成為當務之急。 所謂電磁相容性是指電子線路、系統相互不影響,在電磁方面相互相容的狀態。對於EMC技術的研究,國外是從本世紀三十年代開始的,一些國家和國際組織如美國聯邦通信委員會(FCC),德國電氣電子工程師協會(VDE)、國際無線電干擾特別委員會(CISPR)等先後制定了一些指導性檔和規程,目前已形成一套較完整的體系,並得到嚴格遵守,美國電腦業即全面執行FCC規程。我國電 磁相容性工作起步較步較晚,相關標準自八十年代才陸續出臺,應用方面則由於缺乏經驗和技術而舉步艱難。如何儘快趕上國際先進水準,使我國電子產品能滿足日益迫切的國內需求並在國際市場占一席之地,已成為為大家關心的重大課題。本文願就電磁干擾抑制技術談一點淺見,拋磚引玉,與各位共同切磋。 電磁干擾的定義,是指由外部雜訊和無用電磁波在接收中所造成的騷擾。一個系統或系統內某一線路受電磁干擾程度可以表示為如下關係式: N=G&TI mes;C/I G:雜訊源強度; C:雜訊通過某種途徑傳到受干擾處的耦合因素; I:受干擾電路的敏感程度。 G、C、I這三者構成電磁干擾三要素。電磁干擾抑制技術就是圍繞這三要素所採 取的各種措施,歸納起來就是三條:一、抑制電磁干擾源;二、切斷電磁干擾耦合途徑;三、降低電磁敏感裝置的敏感性。下麵就這三方面分別作出介紹。

铁氧体在抑制电磁干扰的应用QC项目《LCD产品EMC测量设计规范》总结

铁氧体在抑制电磁干扰的应用 QC项目《LCD产品EMC测量设计规范》总结 铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料(见图1)。他的制造工艺和机械性能与陶瓷相同。但颜色为黑灰色,故又称黑磁性瓷。铁氧体的分子结构为MO·Fe2O3,其中MO为金属氧化物,通常是氧化锰(MnO)或氧化锌(ZnO)。在电磁兼容(EMC)应用方面,铁氧体材料是一种广泛应用的有耗器件,能将电磁干扰(骚扰)的能量吸收后,转化为热能损耗,从而起到滤波作用,即构成吸收式低通滤波器。 图1 各种铁氧体抑制元件 在抑制电磁干扰(骚扰)应用方面,对铁氧体性能来说,磁导率是影响铁氧体材料的特性最大的性能指标,它直接与铁氧体芯的阻抗成正比。 铁氧体一般通过几种方式来抑制无用的传导或辐射(干扰)信号。 (1)将铁氧体用作为电感器件,使其以构成低通滤波器,在低频时提供感性-容性通路,而在较高频率时损耗较大。即低频信号可以通过,而较高信号将被阻止。 (2)将铁氧体芯直接用于元器件的引线或线路板上,这是铁氧体最常用的方式。在这种应用中,铁氧体芯能抑制任何寄生振荡和衰减感应或传输到元器件引线上或与之相连的电缆线中的高频无用信号。 (3)将铁氧体作为实际的屏蔽层,来将导体、元器件或电路与环境中的散射电磁场隔离开。 从理论上讲,理论的铁氧体能在高频段提供高阻抗;而在所有其他频段上提供零阻抗。而实际上,铁氧体芯的阻抗是与频率有关的,一般来说,在频率低于1MHz时,其阻抗最低。但对于不同性能或特性的铁氧体材料来说,最高阻抗出现在10~500MHz之间。在前叙述的(1)、(2)方式中,铁氧体芯是通过消除或极大地衰减电磁干扰(骚扰)源的高频电流,来抑制传导骚扰。其核心为采用铁氧体,能提供足够高的高频阻抗来减小高频电流。 铁氧体电磁干扰(骚扰)抑制元件有着各种各样的规格、尺寸、形状和特性,如铁氧体磁环、铁氧体磁珠、多孔磁珠、表面贴装磁珠等。也有氧化锰(MnO)和氧化锌(ZnO)材料之分。因此,根据不同特性、规格、尺寸、形状,铁氧体抑制元件广泛应用于PCB(印制电路板)、电源线和数据线上。 1.铁氧体抑制元件在电源线上的应用 电源线能将外界电网地干扰、开关电压的噪音(骚扰)传到主电路。在电源的出口和印制电路板的入口设置铁氧体抑制元件,既可抑制电源与印制电路板之间的高频干扰的传输。也可抑制印制电路板之间高频噪音(骚扰)的相互干扰。 对于在电源线上应用铁氧体抑制元件来说,流过电源线的电流的大小是要影响铁氧体元件的性能,将是在应用是值得注意的事情。在电源线上应用铁氧体元件时,要关注有直流(低频交流)偏流存在的情况。铁氧体的阻抗和插入损耗会随着直流(低频交流)的偏流的增加

电动汽车电磁干扰抑制 在订单的设计及市场问题处理过程中学习了电磁干扰方面的相关内容,主要将抑制电磁干扰的的措施进行了总结。 抑制、消除电磁干扰主要有接地、屏蔽和滤波三种方法,三种方法各具特色,也相互关联。 1、搭铁搭铁就是在两点之间建立导电通路,其中的一点通常是系统的电气元件,而另一点则是参考点,一个搭铁系统的有效性取决于在多大程度上减小搭铁系统的电位差和减小搭铁电流。良好的搭铁可以消除各种噪声的产生,减小电磁干扰的作用,降低对屏蔽和滤波的要求。 2、屏蔽屏蔽能有效地抑制通过空间传播的电磁干扰,即辐射电磁干扰。采用屏蔽的目的有两个:一是限制辐射电磁能量越出某一区域;二是防止外来的辐射电磁能量进入某一区域。屏蔽按其机理可以分为电场屏蔽、磁场屏蔽和电磁场屏蔽。在电源设计时,主要是采用全密封的金属外壳封装来实现屏蔽,达到抑制辐射电磁干扰的目的。 3、滤波滤波能有效地抑制通过载流导体传播的电磁干扰,即传导电磁干扰。采用滤波的目的有两个:一是限制传导电能通过载流导体越出某一区域;二是防止外来的传导电能通过载流导体进入某一区域。传导电磁干扰分为差模干扰和共模干扰两种。在实际工作中,抑制电源传导电磁干扰通过载流导体转播,主要是采取在电源的输入端和输出端设置差模共模滤波器,我们公司就曾在高压配电箱正负极并联滤波电容。 对于纯电动客车和插电式混合动力客车,可考虑从以下几个方面抑制电磁干扰:1、电器部件的布置 电动汽车在有限的空间中集成了大功率电力电子元件及多个电动机。在电动汽车布置中,电机控制器应尽可能靠近驱动电机布置,使电机控制器和电机之间的连线尽可能缩短,最好不要超过1500mm,整车控制器作为电动汽车的控制核心,是整个CAN网络的网关,它作为敏感源,整车布置时要远离电机和电机控制器等高压电气部件。 2、电动汽车用线束的走向及选材 在电动汽车电磁兼容问题的因素中,高低压线束占有重要地位。这是因为线束电缆是一根根高效的接收和辐射天线,另外线束中的导线平行传输的距离最长,因此导线之间存在较大的分部电容和互电感,这会导致导线之间发生信号的串扰。 由于电动汽车上安装空间的限制,不可能使所有导线都保持起码的间距,但必须将具有相同潜在的干扰和大致相同灵敏度的导线综合在一起,并分开布线。为达到充分的退耦,电动汽车各类导线之间应保持最小间距。电池连接线等高压直流线与低压导线应保持的最小间距为100mm,与CAN总线、信号线应保持的