基于sift特征描述符的多尺度图像配准方法

- 格式:pdf

- 大小:383.35 KB

- 文档页数:5

基于SIFT特征点的图像拼接技术研究一、本文概述图像拼接技术作为计算机视觉领域的重要研究方向,旨在将多幅具有重叠区域的图像进行无缝连接,生成一幅宽视角或全景图像。

这一技术在许多领域都有着广泛的应用,如遥感图像处理、虚拟现实、全景摄影等。

近年来,随着数字图像处理技术的快速发展,基于特征点的图像拼接方法因其高效性和稳定性受到了广泛关注。

其中,尺度不变特征变换(SIFT)作为一种经典的特征提取算法,在图像拼接中发挥着重要作用。

本文旨在深入研究基于SIFT特征点的图像拼接技术,分析其基本原理、算法流程以及关键步骤,并通过实验验证其在实际应用中的效果。

文章将介绍SIFT算法的基本原理和特征提取过程,包括尺度空间的构建、关键点检测和描述子的生成等。

将详细阐述基于SIFT特征点的图像拼接流程,包括特征匹配、几何变换模型的估计、图像配准和融合等步骤。

同时,还将讨论在拼接过程中可能出现的问题和相应的解决方法。

本文将通过实验验证基于SIFT特征点的图像拼接方法的有效性。

实验中,将使用不同场景和不同类型的图像进行拼接,分析算法在不同情况下的性能表现。

还将与其他图像拼接算法进行对比,以评估SIFT算法在图像拼接中的优势和局限性。

文章将总结基于SIFT特征点的图像拼接技术的研究成果和实际应用价值,并展望未来的研究方向和发展趋势。

通过本文的研究,旨在为图像拼接技术的发展和应用提供有益的参考和借鉴。

二、SIFT算法原理尺度不变特征变换(Scale-Invariant Feature Transform,SIFT)是一种广泛应用于图像处理和计算机视觉领域的特征检测和描述算法。

SIFT算法的核心思想是在不同的尺度空间上查找关键点,并计算出关键点的方向,生成一种描述子,这个描述子不仅包含了关键点,也包含了其尺度、方向信息,使得特征具有尺度、旋转和亮度的不变性,对于视角变化、仿射变换和噪声也保持一定的稳定性。

SIFT算法主要包括四个步骤:尺度空间极值检测、关键点定位、关键点方向赋值和关键点描述子生成。

基于SIFT的高分二号全色与多光谱影像配准算法基于SIFT(尺度不变特征转换)的高分二号全色与多光谱影像配准算法,是一种用于将高分二号全色影像与多光谱影像进行配准的方法。

全色影像通常具有很高的空间分辨率,而多光谱影像则具有较高的光谱分辨率。

通过将这两种影像进行融合,可以得到既有高空间分辨率又有高光谱分辨率的影像数据,对于地物的提取和分析具有重要的作用。

全色与多光谱影像的配准问题成为了遥感图像处理中的一个重要研究方向。

SIFT算法是一种用于图像特征提取与匹配的方法,具有尺度不变性、旋转不变性和仿射不变性的特点。

在SIFT算法中,首先通过高斯金字塔方法计算图像的尺度空间,然后在每个尺度空间中通过差分高斯函数对图像进行滤波,得到关键点。

在得到关键点之后,通过主曲率来确定关键点的主方向,进而计算关键点的特征向量。

通过比较特征向量之间的欧氏距离来进行特征匹配。

在高分二号全色与多光谱影像的配准算法中,首先需要对全色影像和多光谱影像进行尺度空间的计算和特征向量的提取。

然后,通过比较全色影像和多光谱影像的特征向量之间的欧氏距离,找到最佳的匹配点对。

通过计算匹配点对之间的变换矩阵,将全色影像与多光谱影像进行配准。

该算法具有以下特点和优势:1. 尺度不变性:SIFT算法使用尺度空间来提取特征向量,具有很好的尺度不变性,可以适应不同尺度的影像数据。

2. 抗干扰性:SIFT算法通过特征向量之间的欧氏距离来进行特征匹配,可以有效地抵抗噪声和干扰。

3. 计算效率高:SIFT算法通过高斯金字塔来计算尺度空间,可以有效地减少计算量,提高计算效率。

4. 高精度:SIFT算法通过特征匹配和变换矩阵计算,可以得到高精度的配准结果。

基于SIFT的高分二号全色与多光谱影像配准算法具有很好的性能和效果,能够有效地实现全色影像和多光谱影像的配准。

通过该算法可以提高遥感图像处理的精度和效率,为地物提取和分析等应用提供了可靠的数据基础。

sfit特征提取和匹配的具体步骤

SIFT(尺度不变特征变换)是一种用于图像处理和计算机视觉的特征提取和匹配算法。

它能够在不同尺度和旋转下提取出稳定的特征点,并且对光照变化和噪声有一定的鲁棒性。

SIFT特征提取的具体步骤包括:

1. 尺度空间极值检测,在不同尺度下使用高斯差分函数来检测图像中的极值点,用来确定关键点的位置和尺度。

2. 关键点定位,通过对尺度空间的极值点进行精确定位,使用Hessian矩阵来确定关键点的位置和尺度。

3. 方向分配,对关键点周围的梯度方向进行统计,确定关键点的主方向,使得特征具有旋转不变性。

4. 关键点描述,以关键点为中心,划分周围的区域为小区块,计算每个区块内的梯度方向直方图,构建特征向量。

SIFT特征匹配的具体步骤包括:

1. 特征点匹配,使用特征向量的距离来进行特征点的匹配,通常使用欧氏距离或者近邻算法进行匹配。

2. 鲁棒性检验,对匹配点进行鲁棒性检验,例如RANSAC算法可以剔除错误匹配点,提高匹配的准确性。

3. 匹配结果筛选,根据匹配点的特征向量距离或一致性进行筛选,得到最终的匹配结果。

总的来说,SIFT特征提取和匹配的具体步骤包括特征点检测、定位、描述以及匹配过程。

这些步骤能够帮助我们在图像处理和计算机视觉中提取出稳定的特征并进行准确的匹配,从而实现目标识别、图像配准等应用。

基于SIFT特征匹配的图像扭曲纠正方法研究随着数字图像处理技术的发展,对于图像质量、准确性的要求越来越高。

然而,在现实应用中,由于各种因素影响,例如摄像机视角、拍摄距离等,图像出现扭曲、变形等问题已经成为常见问题。

为了解决这一难题,目前普遍应用的图像扭曲纠正方法是基于SIFT特征匹配的。

SIFT(Scale-Invariant Feature Transform)技术是基于尺度空间理论的一种特征提取算法,该算法可以提取不受旋转、尺度、光照等影响的图像特征点。

因此,SIFT在图像匹配及图像拼接等领域有着广泛的应用。

在图像扭曲纠正领域,SIFT特征匹配可以实现对于两张图像的相似度计算,为后续图像变换提供基础。

首先,对于匹配图像的特征点进行提取,得到两张图像中的特征点集合。

然后,对于这两个特征点集合进行SIFT特征匹配。

通过对于两张图像之间的SIFT特征点进行匹配,可以实现对于两张图像的相似度计算。

在特征点匹配过程中,需要根据对应特征点的距离计算两张图像之间的相似度。

通常,根据距离阈值筛选出匹配度较高的特征点对。

接下来,对于得到的特征点对进行RANSAC(Random Sample Consensus)算法,从而可以得到最优的变换矩阵,进而将扭曲图像进行纠正。

RANSAC算法是一种鲁棒性较高的随机采样算法,可以从一系列观测值中筛选出最佳的模型参数。

在图像扭曲纠正中,RANSAC可以得到对于图像的最优旋转、平移等变换矩阵,从而实现对于图像扭曲的纠正。

最后,通过建立变换矩阵,将扭曲图像进行纠正。

在图像纠正的过程中,需要根据变换矩阵对于原始图像进行变换,实现从扭曲图像到纠正图像的转换。

通常,变换矩阵的计算及变换过程可以利用OpenCV等图像处理工具实现。

在变换的过程中,需要注意变换后图像的边界问题,通过拓展边界或裁剪图像等方式进行处理。

综上,基于SIFT特征匹配的图像扭曲纠正方法在实现图像扭曲纠正中具有重要意义。

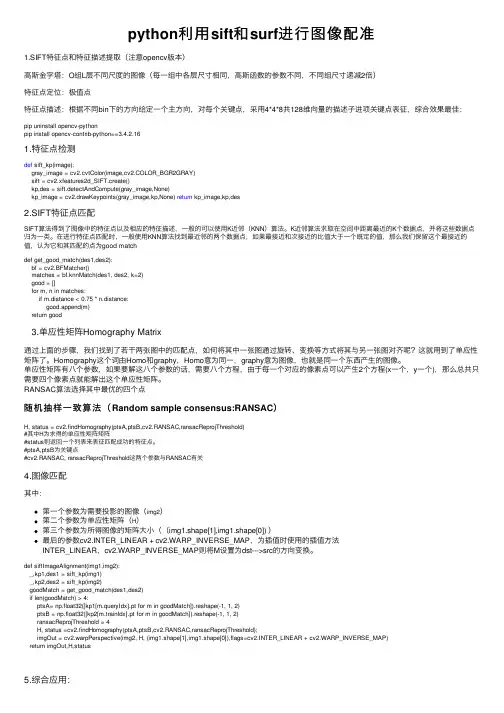

python利⽤sift和surf进⾏图像配准1.SIFT特征点和特征描述提取(注意opencv版本)⾼斯⾦字塔:O组L层不同尺度的图像(每⼀组中各层尺⼨相同,⾼斯函数的参数不同,不同组尺⼨递减2倍)特征点定位:极值点特征点描述:根据不同bin下的⽅向给定⼀个主⽅向,对每个关键点,采⽤4*4*8共128维向量的描述⼦进项关键点表征,综合效果最佳:pip uninstall opencv-pythonpip install opencv-contrib-python==3.4.2.16 1.特征点检测def sift_kp(image):gray_image = cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_BGR2GRAY)sift = cv2.xfeatures2d_SIFT.create()kp,des = sift.detectAndCompute(gray_image,None)kp_image = cv2.drawKeypoints(gray_image,kp,None) return kp_image,kp,des2.SIFT特征点匹配SIFT算法得到了图像中的特征点以及相应的特征描述,⼀般的可以使⽤K近邻(KNN)算法。

K近邻算法求取在空间中距离最近的K个数据点,并将这些数据点归为⼀类。

在进⾏特征点匹配时,⼀般使⽤KNN算法找到最近邻的两个数据点,如果最接近和次接近的⽐值⼤于⼀个既定的值,那么我们保留这个最接近的值,认为它和其匹配的点为good matchdef get_good_match(des1,des2):bf = cv2.BFMatcher()matches = bf.knnMatch(des1, des2, k=2)good = []for m, n in matches:if m.distance < 0.75 * n.distance:good.append(m)return good 3.单应性矩阵Homography Matrix通过上⾯的步骤,我们找到了若⼲两张图中的匹配点,如何将其中⼀张图通过旋转、变换等⽅式将其与另⼀张图对齐呢?这就⽤到了单应性矩阵了。

基于SIFT图像特征匹配的多视角深度图配准算法一、引言介绍多视角深度图配准算法的意义及研究现状,阐述SIFT图像特征匹配在图像配准中的重要性。

二、SIFT图像特征提取介绍SIFT算法的基本原理及其实现方式,包括尺度空间构建、关键点检测、局部特征描述等。

三、基于SIFT的多视角深度图配准介绍基于SIFT图像特征匹配的多视角深度图配准算法,包括图像对齐、深度图对齐、三维点云生成等步骤。

四、实验与结果分析通过实验证明算法的有效性和准确性,采用定量和定性分析的方式比较不同方法的优劣,并讨论其应用场景。

五、结论与展望总结全文工作,归纳出本文的贡献和不足,并展望未来相关研究方向及改进措施。

随着计算机视觉和深度学习技术的快速发展,多视角深度图配准成为了一个研究热点。

多视角深度图配准是指将来自不同视角的深度图或结构光扫描等信息融合在一起,生成三维模型或场景,以便进行三维重建、机器人导航、虚拟现实等应用。

在多视角深度图配准算法中,图像配准是其中一个非常重要的环节之一。

快速准确地对于多视角的深度图进行配准就可以产生高质量的三维场景。

目前,对于多视角深度图中的配准问题,已有许多相关研究和算法。

这些算法一般采用从应用程序中收集多个图像来进行拍摄的传统摄影的方法。

然而,在图像进行配准时存在许多困难,例如光照条件的变化、图像中存在重复的物体、不同视角的误差不同等。

因此,开发一种快速准确的图像配准算法仍然是一个具有挑战性的问题。

SIFT算法是一种基于图像特征的配准方法,常常被用来进行特征提取和匹配。

它通过对图像进行尺度空间分析,检测出关键点并生成其局部特征描述符,用于图像匹配和目标识别。

由于其对于尺度和旋转不变性以及对于干扰性和噪声的抵抗能力,SIFT算法被广泛应用于图像配准的领域。

其中,SIFT算法通过关键点的检测和局部描述符的生成,将图像从二维坐标空间转化到高维向量空间中,利用向量空间的距离度量法来计算两幅图像之间的相似度,从而获得图像的配准结果。

基于多尺度特征的图像配准算法研究图像配准是图像处理中一个非常重要的任务,它的主要目的是把不同角度或不同时间获取的图像对齐在同一个坐标系中,以便进行比较或融合。

图像配准的应用十分广泛,例如医学影像处理、卫星遥感、机器人视觉等领域都需要进行图像配准。

而基于多尺度特征的图像配准算法在这个领域中具有重要的应用价值和研究意义。

一、图像配准的基本流程图像配准主要分为两个步骤,即特征提取和匹配。

在特征提取阶段,我们需要从待配准图像中提取出一些描述图像特征的点或区域。

这些特征可能是图像的边缘、纹理或其他可以方便地提取和描述的信息。

在匹配阶段,我们需要把特征点或特征区域在两幅图像之间进行对应。

匹配的结果可以用于计算两幅图像之间的变换关系,从而实现图像的配准。

二、多尺度特征在图像配准中的作用图像配准中一个很重要的问题就是如何处理图像尺度的变化。

因为在不同的视角下拍摄的图像往往存在不同的尺度,而这些尺度变化会对特征提取和匹配造成困难。

为了解决这个问题,基于多尺度特征的图像配准算法被提出。

多尺度特征的含义就是指不同尺度的特征点或特征区域,例如不同大小的图像块、不同大小的角点等。

多尺度特征在图像配准中的作用非常明显。

首先,它可以提高特征点的可靠性。

因为不同尺度的特征点可以覆盖图像中多个细节层次的信息,同时对于某些图像区域可能存在的尺度变化也有更好的适应性。

其次,多尺度特征可以优化匹配算法的性能。

在匹配阶段,不同尺度的特征可以被视作多个子问题,每个子问题都有自己的匹配评估函数,并且可以在更小的搜索空间中进行匹配,从而提高了匹配的准确性和速度。

最后,多尺度特征可以增加算法的鲁棒性。

因为在不同的尺度下,图像中的噪声和变形会有不同的表现形式,合理使用多尺度特征可以减少这些干扰并提高算法的鲁棒性。

三、多尺度特征在图像配准算法中的应用在实际的图像配准任务中,多尺度特征被广泛应用。

下面以基于 SIFT 算法的多尺度特征提取和匹配为例来介绍多尺度特征在图像配准中的应用。

SIFT特征匹配算法介绍1.图像尺度空间在了解图像特征匹配前,需要清楚,两张照片之所以能匹配得上,是因为其特征点的相似度较高。

而寻找图像特征点,我们要先知道一个概念,就是“图像尺度空间”。

平时生活中,用人眼去看一张照片时,随着观测距离的增加,图像会逐渐变得模糊。

那么计算机在“看”一张照片时,会从不同的“尺度”去观测照片,尺度越大,图像越模糊。

那么这里的“尺度”就是二维高斯函数当中的σ值,一张照片与二维高斯函数卷积后得到很多张不同σ值的高斯图像,这就好比你用人眼从不同距离去观测那张照片。

所有不同尺度下的图像,构成单个原始图像的尺度空间。

“图像尺度空间表达”就是图像在所有尺度下的描述。

尺度是自然客观存在的,不是主观创造的。

高斯卷积只是表现尺度空间的一种形式。

2.“尺度空间表达”与“金字塔多分辨率表达”尺度空间表达——高斯卷积高斯核是唯一可以产生多尺度空间的核。

在低通滤波中,高斯平滑滤波无论是时域还是频域都十分有效。

我们都知道,高斯函数具有五个重要性质:(1)二维高斯具有旋转对称性;(2)高斯函数是单值函数;(3)高斯函数的傅立叶变换频谱是单瓣的;(4)高斯滤波器宽度(决定着平滑程度)是由参数σ表征的,而且σ和平滑程度的关系是非常简单的;(5)二维高斯滤波的计算量随滤波模板宽度成线性增长而不是成平方增长。

一个图像的尺度空间L(x,y,σ) ,定义为原始图像I(x,y)与一个可变尺度的2维高斯函数G(x,y,σ)卷积运算。

二维空间高斯函数表达式:图像的尺度空间就是:二维高斯函数与原始图像卷积运算后的结果,尺度空间的表达式:左图是二维高斯函数在数学坐标系下的图像。

右图是高斯函数对应的高斯核。

高斯核是圆对称的,在图片像素中展现出来的是一个正方形,其大小由高斯模板确定。

卷积的结果使原始像素值有最大的权重,距离中心越远的相邻像素值权重也越小。

那么,为什么要提到高斯模糊与“尺度空间表达”,它们有什么关系呢?“尺度空间表达”指的是不同高斯核所平滑后的图片的不同表达,意思就是:原始照片的分辨率,和经过不同高斯核平滑后的照片的分辨率是一样的。

基于SIFT算法的图像匹配方法研究一、本文概述随着计算机视觉和图像处理技术的飞速发展,图像匹配技术在众多领域,如目标识别、遥感图像处理、医学图像分析、机器人导航等,都发挥着至关重要的作用。

在这些应用中,准确且稳定的图像匹配方法对于获取精确的结果至关重要。

因此,研究并改进图像匹配算法对于推动相关领域的发展具有重要意义。

本文旨在深入研究基于尺度不变特征变换(Scale-Invariant Feature Transform,SIFT)的图像匹配方法。

SIFT算法由于其出色的尺度、旋转和光照不变性,自提出以来便在图像匹配领域受到了广泛关注。

然而,SIFT算法也存在计算量大、实时性差等问题,这些问题在一定程度上限制了其在某些领域的应用。

因此,本文在深入研究SIFT算法原理的基础上,对其性能进行优化,并探讨其在不同应用场景下的应用效果。

本文首先介绍SIFT算法的基本原理和流程,包括尺度空间极值检测、关键点定位、方向赋值、关键点描述子生成等步骤。

然后,针对SIFT算法存在的问题,提出一系列优化策略,如使用快速近似算法降低计算复杂度、引入图像金字塔提高匹配速度等。

接着,通过实验验证这些优化策略的有效性,并将优化后的SIFT算法应用于不同的图像匹配场景,包括灰度图像匹配、彩色图像匹配、旋转图像匹配等。

对实验结果进行分析和总结,探讨SIFT算法在不同应用场景下的适用性和局限性。

通过本文的研究,希望能够为图像匹配技术的发展提供新的思路和方法,推动相关领域的进步。

也希望本文的研究成果能够为相关领域的研究人员和从业人员提供有益的参考和借鉴。

二、SIFT算法理论基础SIFT(Scale-Invariant Feature Transform,尺度不变特征变换)算法是一种用于图像处理的计算机视觉算法,其主要目的是在图像中检测和描述局部特征,以实现图像匹配、目标识别等任务。

SIFT 算法的核心在于其尺度不变性和旋转不变性,这使得它在各种复杂的图像变换条件下都能保持较高的匹配精度。

基于SIFT特征的图像配准(附Matlab源代码)本文先给出了采用SIFT方法进行图像配准的实验原图以及实验结果,最后附上Matlab 源代码。

实验一:实验一的图像(见图1.1)是本人自己拍摄的,然后由软件裁剪成400×400像素而成,其中参考图像和待配准图像之间有重叠部分,且具有一定的旋转。

这是一般难度的图像配准。

(图1.1 参考图像(左图)和待配准图像(右图))经过筛选后的能作为配准控制点的SIFT匹配特征点对见下图1.2所示。

(图1.2 经过筛选后的能作为配准控制点的SIFT匹配特征点对)配准后的图像见下图1.3所示。

(1.3 配准后的图像)实验二:实验二的图像(见图2.1)是本人自己在同一地点不同角度拍摄的,然后由软件裁剪成600×450像素而成,其中参考图像和待配准图像之间有重叠部分,且具有一定的旋转。

这是具有一定难度的图像配准。

(图2.1 参考图像(左图)和待配准图像(右图))经过筛选后的能作为配准控制点的SIFT匹配特征点对见下图2.2所示。

(图2.2 经过筛选后的能作为配准控制点的SIFT匹配特征点对)配准后的图像见下图1.3所示。

(2.3 配准后的图像)实验三:实验三的图像(见图3.1)是两幅SAR图像,大小为400×400像素,其中参考图像和待配准图像之间有重叠部分,且具有一定的旋转。

这是具有难度的图像配准。

(图3.1 参考图像(左图)和待配准图像(右图))经过筛选后的能作为配准控制点的SIFT匹配特征点对见下图3.2所示。

(图3.2 经过筛选后的能作为配准控制点的SIFT匹配特征点对)配准后的图像见下图3.3所示。

(3.3 配准后的图像)要自行下载,下载链接为/s/1pJL4SB5,需要*.m格式的源代码的,到/download/destiny0321/9204877进行下载。

Zoo_main.mclose all;clear all;clc;im1=imread('image data\image3_1.jpg'); im2=imread('image data\image3_2.jpg');gray1=zoo_x2gray(im1);gray2=zoo_x2gray(im2);[des1,loc1]=zoo_sift(gray1);[des2,loc2]=zoo_sift(gray2);figure;zoo_drawPoints(im1,loc1,im2,loc2);Num=3;Thresh=0.85;match=zoo_BidirectionalMatch(des1,des2,Num ,Thresh);clear des1des2loc1=loc1(match(:,1),:);loc2=loc2(match(:,2),:);figure;zoo_linePoints(im1,loc1,im2,loc2);agl=zoo_getRotAgl(loc1,loc2);figure;zoo_drawRotAglHist(agl);opt=zoo_optIndex(agl);loc1=loc1(opt,:);loc2=loc2(opt,:);figure;zoo_linePoints(im1,loc1,im2,loc2);T=zoo_getTransMat(gray1,loc1,gray2,loc2); im=zoo_imRegist(im1,im2,T);figure,imshow(im);zoo_x2gray.mfunction gray=zoo_x2gray(im)if length(size(im))==3gray=rgb2gray(im);elsegray=im;endgray=uint8(medfilt2(double(gray)));zoo_sift.mfunction [des,loc]=zoo_sift(im)[row,col]=size(im);f=fopen('tmp.pgm','w');if f==-1error('Could not create file tmp.pgm.'); endfprintf(f, 'P5\n%d\n%d\n255\n', col, row); fwrite(f,im','uint8');fclose(f);if isunixcommand = '!./sift ';elsecommand = '!siftWin32 ';endcommand = [command ' <tmp.pgm >tmp.key']; eval(command);g=fopen('tmp.key','r');if g==-1error('Could not open file tmp.key.');end[header,cnt]=fscanf(g,'%d %d',[1 2]);if cnt~=2error('Invalid keypoint file beginning.'); endnum=header(1);len=header(2);if len~=128error('Keypoint descriptor length invalid (should be 128).');endloc=double(zeros(num,4));des=double(zeros(num,128));for k=1:num[vector,cnt]=fscanf(g, '%f %f %f %f', [1 4]);if cnt~=4error('Invalid keypoint file format');endloc(k,:)=vector(1,:);[descrip, count] = fscanf(g, '%d', [1 len]);if (count ~= 128)error('Invalid keypoint file value.');enddescrip = descrip / sqrt(sum(descrip.^2));des(k, :) = descrip(1, :);endfclose(g);for k=1:size(des,1)des(k,:)=des(k,:)/sum(des(k,:));enddelete tmp.key tmp.pgmzoo_drawPoints.mfunction zoo_drawPoints(im1,loc1,im2,loc2)im=zoo_appendingImages(im1,im2);imshow(im);hold onset(gcf,'Color','w');plot(loc1(:,2),loc1(:,1),'r*',loc2(:,2)+size(im1,2),l oc2(:,1),'b*');hold offzoo_BidirectionalMatch.mfunctionmatch=zoo_BidirectionalMatch(des1,des2,Num ,Thresh)X=sum(des1.^2,2);Y=sum(des2.^2,2);XY=des1*des2';zoo_BidirectionalMatchcorr=XY./sqrt(X*Y');[corr1,ix1]=sort(corr,2,'descend');corr1=corr1(:,1:Num);ix1=ix1(:,1:Num);[row1,col1]=find(corr1>Thresh);match12=zeros(length(row1),2);match12(:,1)=row1;match12(:,2)=ix1(size(corr1,1)*(col1-1)+row1); clear corr1ix1row1col1[corr2,ix2]=sort(corr,1,'descend');corr2=corr2(1:Num,:);ix2=ix2(1:Num,:);[row2,col2]=find(corr2>Thresh);match21=zeros(length(col2),2);match21(:,1)=ix2(Num*(col2-1)+row2);match21(:,2)=col2;clear corr2ix2row2col2m1=match12(:,1)*10000+match12(:,2);m2=match21(:,1)*10000+match21(:,2);clear match12match=[];for k=1:length(m1)re=m1(k)-m2;idx=find(re==0);if ~isempty(idx)match=[match;match21(idx,:)];endend zoo_linePoints.mfunction zoo_linePoints(im1,loc1,im2,loc2)im=zoo_appendingImages(im1,im2);imshow(im);hold onset(gcf,'Color','w');plot(loc1(:,2),loc1(:,1),'r*',loc2(:,2)+size(im1,2),l oc2(:,1),'b*');for k=1:size(loc1,1)text(loc1(k,2)-10,loc1(k,1),num2str(k),'Color','y',' FontSize',12);text(loc2(k,2)+size(im1,2)+5,loc2(k,1),num2str( k),'Color','y','FontSize',12);line([loc1(k,2) loc2(k,2)+size(im1,2)],...[loc1(k,1) loc2(k,1)],'Color','g');endhold offzoo_getRotAgl.mfunction agl=zoo_getRotAgl(loc1,loc2)ori1=loc1(:,4);ori2=loc2(:,4);agl=ori2-ori1;agl=agl*180/pi;zoo_drawRotAglHist.mfunction zoo_drawRotAglHist(agl)agl=agl(agl>-180);agl=agl(agl<180);hist(agl,180);hold onset(gcf,'Color','w');xlabel('Rotated Angle(¡ã)');ylabel('Number of Feature Point');hold offzoo_getTransMat.mfunctionT=zoo_getTransMat(gray1,loc1,gray2,loc2) gray1=double(gray1);gray2=double(gray2);N=size(loc1,1);iter=N*(N-1)*(N-2)/6;SEL=zeros(iter,3);count=1;for i=1:N-2for j=2:N-1for k=3:Nif i<j && j<kSEL(count,:)=[i j k];count=count+1;endendendendT=[];corr1=-1;for k=1:itersel=SEL(k,:);x1=loc1(sel,2);y1=loc1(sel,1);x2=loc2(sel,2);y2=loc2(sel,1);xy1=[x1';y1';ones(1,3)];xy2=[x2';y2';ones(1,3)];t=xy1/xy2;grayset=getMask(gray1,gray2,t);if isempty(grayset)continueendd1=grayset(1,:);d2=grayset(2,:);corr2=(d1*d2')/sqrt((d1*d1')*(d2*d2'));if corr2>corr1corr1=corr2;T=t;endendfunction grayset=getMask(im1,im2,T) [row1,col1]=size(im1);[row2,col2]=size(im2);T=T^(-1);grayset=[];for i=1:row1for j=1:col1xy1=[j;i;1];xy2=round(T*xy1);if xy2(1)>=1 && xy2(1)<=col2 &&xy2(2)>=1 && xy2(2)<=row2grayset=[grayset,[im1(i,j);im2(xy2(2),xy2(1))]];endendendzoo_imRegist.mfunction im=zoo_imRegist(im1,im2,T)sz=3*max(length(im1),length(im2));dim=length(size(im1));if dim==3[row1,col1,~]=size(im1);[row2,col2,~]=size(im2);im=zeros(sz,sz,3);else[row1,col1]=size(im1);[row2,col2]=size(im2);im=zeros(sz,sz);endcX=sz/3;cY=sz/3;if dim==3im(1+cY:row1+cY,1+cX:col1+cX,:)=im1; elseim(1+cY:row1+cY,1+cX:col1+cX)=im1; endT=T^(-1);for i=1:size(im,1)for j=1:size(im,2)xy1=[j-cX;i-cY;1];xy2=round(T*xy1);nx=xy2(1);ny=xy2(2);if nx>=1 && nx<=col2 && ny>=1 &&ny<=row2if i<=cY || i>=cY+row1 || j<=cX || j>=cX+col1if dim==3im(i,j,:)=im2(ny,nx,:);elseim(i,j)=im2(ny,nx);endendendendendim=imCrop(im);im=uint8(im);function im=imCrop(pic)if length(size(pic))==3gray=rgb2gray(pic);elsegray=pic;endSZ=length(gray);k=1;while k<SZif any(any(gray(k,:)))breakendk=k+1;endceil=k;k=SZ;while k>0if any(any(gray(k,:)))breakendk=k-1;endbottom=k;k=1;while k<SZif any(any(gray(:,k)))breakendk=k+1;endleft=k;k=SZ;while k>0if any(any(gray(:,k)))breakendk=k-1;endright=k;if length(size(pic))==3im=pic(ceil:bottom,left:right,:);elseim=pic(ceil:bottom,left:right);endzoo_appendingImages.mfunction im=zoo_appendingImages(im1,im2) if length(size(im1))==3[row1,col1,~]=size(im1);[row2,col2,~]=size(im2);if row1<=row2im1=[im1;zeros(row2-row1,col1,3)];elseim2=[im2;zeros(row1-row2,col2,3)];endelse[row1,col1]=size(im1);[row2,col2]=size(im2);if row1<=row2im1=[im1;zeros(row2-row1,col1)];elseim2=[im2;zeros(row1-row2,col2)];endendim=[im1,im2];zoo_optIndexfunction opt=zoo_optIndex(agl) [n,xout]=hist(agl,180);alpha=0.75;[~,IX]=find(n>alpha*max(n));n=n(IX);xout=xout(IX);theta=sum(xout.*n)/sum(n);rg=[theta-1,theta+1];opt=[];for k=1:length(agl)if agl(k)>=rg(1) && agl(k)<=rg(2) opt=[opt,k];endif length(opt)>=16breakendend。

基于SIFT算法的图像拼接技术研究与实现图像拼接技术是指将多张照片合成一张更大的画面,以获取更广阔的视野或更宽广的视角。

这种技术可以用于旅游景点的浏览、建筑物的全景展示等多个领域,因此在现代科技中被广泛使用。

本文将主要介绍使用SIFT算法实现图像拼接的技术原理和应用。

一、SIFT算法简介SIFT(Scale-Invariant Feature Transform)算法可以提取图像中的局部特征并具有旋转不变性和尺度不变性。

这种算法在图像相关应用中非常实用,如图像识别、图像匹配、图像拼接等方面都有广泛的应用。

SIFT算法一般分为以下步骤:1. 尺度空间构建通过利用高斯卷积阶段来判断不同图像之间的尺度差异,将每张照片分成多层尺度的图像金字塔。

2. 关键帧检测在每层尺度中,通过计算高斯差分的方法来检测出图像中的局部极值点,这些极值点被认为是图像的不变特征点。

3. 方向确定在每个不变特征点周围的区域内,确定一个代表性角度作为该点的方向。

4. 关键帧描述在确定了特征点的方向之后,通过建立局部图像的梯度方向直方图,对每个不变特征点进行描述,转化为一个向量。

二、SIFT算法在图像拼接中的应用在图像拼接中,SIFT算法主要用于检测出两张图像中的重叠区域,并对这些区域进行融合。

通常,我们可以通过以下过程来利用SIFT算法进行图像拼接。

1. 特征点检测首先,我们需要分别对每张要拼接的图像进行SIFT算法检测,获得每张图像中的不变特征点。

2. 特征点匹配接下来,我们需要对不变特征点进行匹配,以便找到两张图像中的重叠区域。

这里可以采用诸如RANSAC等算法,去除错误匹配点。

3. 配准和融合最后,经过特征点匹配后,我们可以对两张图像进行配准和融合。

配准通常使用图像变形等方法进行。

融合通常采用平均法、最大值法或者自适应加权融合等不同的方法。

三、SIFT算法图像拼接实例以下是使用SIFT算法进行图像拼接的示例。

我们使用三张图片进行图像拼接。