密斯凡德罗-德国馆

- 格式:doc

- 大小:330.00 KB

- 文档页数:4

巴塞罗那德国馆发展历程巴塞罗那德国馆(German Pavilion)是德国建筑师路德维希·米斯·凡·德·罗厄(Ludwig Mies van der Rohe)在1929年巴塞罗那国际博览会上设计并建造的一座临时展馆。

这座建筑代表着现代主义建筑风格的巅峰之作,被誉为建筑史上的经典之一。

德国馆的设计概念是“流线型音乐厅”,其外形简洁明快,利用了玻璃和钢结构创造出开放式的空间。

几何形状的建筑体量给人一种简约而现代的感觉,展现了凡·德·罗厄对于材料和结构的极致掌控能力。

德国馆的建造过程也是一次技术上的突破。

凡·德·罗厄采用了新型建筑材料,如玻璃和钢,以及一系列先进的施工技术。

他使用钢框架和玻璃幕墙的结构,使整个建筑看起来像是悬浮在地面上。

这种前所未有的设计使德国馆成为了当时最具标志性和突破性的建筑之一。

1929年5月,巴塞罗那国际博览会开幕,德国馆成为了展览中最引人注目的建筑之一。

人们对于这座现代主义建筑的独特风格和精湛构造表示赞叹。

德国馆的成功也为凡·德·罗厄奠定了在现代主义建筑领域的地位,并成为国际上建筑师们的启发和借鉴对象。

然而,德国馆的辉煌只持续了几个月。

1929年巴塞罗那国际博览会结束后,德国馆被拆除,只留下了建筑基座部分。

然而,这座建筑在建筑史上留下了深远的影响。

后来,德国馆的设计理念被广泛传播,并在世界各地的现代主义建筑中得到了应用。

1970年代,因为对德国馆的影响和重要性的认可,德国政府决定重建德国馆。

于是,在巴塞罗那德国馆的原址上,重建了一座精确复刻的新德国馆。

这座新建筑于1986年竣工,并对外开放。

新德国馆完美地复制了原建筑的外观和内部空间,再次展示了凡·德·罗厄的设计理念和才华。

现如今,巴塞罗那德国馆是巴塞罗那市重要的旅游景点之一,也是现代主义建筑的代表作之一。

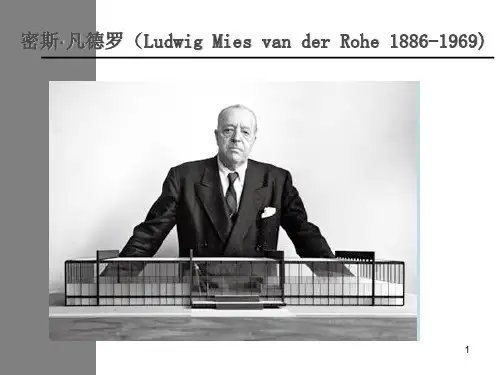

大师作品分析——巴塞罗那博览会德国馆,密斯摘要:他是二十世纪中期世界上最著名的四位现代建筑大师之一,他用钢和玻璃改变了整个世界,他的建筑讲求精美,看起来典雅细致,他就是是密斯·凡·德罗。

密斯坚持“少就是多”的建筑设计哲学,在处理手法上主张流动空间的新概念。

他的设计作品中各个细部精简到不可精简的绝对境界,不少作品结构几乎完全暴露,但是它们高贵、雅致,已使结构本身升华为建筑艺术。

本文将分析密斯的经典作品巴塞罗那德国馆,解读密斯的建筑思想和艺术。

关键词:巴塞罗那博览会德国馆,密斯,少即是多,流动空间,天际线密斯的原则改变了世界大都市三分之一的天际线——汤姆.沃尔夫1886年,密斯出生在德国亚琛古城。

当他日后被授予这个城市的金钥匙荣誉时被誉为亚琛继查理曼大帝后最伟大的亚琛人,第二个查理曼。

密斯的全名是:路德维希.密斯.凡.德.罗尔。

他的父亲是当地一个著名的石匠,他从做他父亲的学徒开始了他的职业生涯,虽然他从未上过正规的建筑学校,但他的确改变了世界的城市天际线。

1929年,密斯·范·德·罗设计了著名的巴塞罗那博览会德国馆,该馆在博览会结束后拆除,它是一个传奇。

巴塞罗那德国馆占地长约50米,宽约25米,由一个主厅、两间附属用房、两片水池、几道围墙组成。

除少量桌椅外,没有其他展品。

其目的是显示这座建筑物本身所体现的一种新的建筑空间效果和处理手法。

这个展馆存在仅仅6个月。

但它却在被拆除25年后得到世人的吹捧,被高呼为是“魏玛共和国”在世界面前树立自由、开放、友好、现代化的明信片和形象大使。

巴塞罗那德国展览馆的墙体是可以不用承受屋面重量的,柱子的功能才是去支撑建筑,这是与我国“墙倒屋不塌“建筑结构有异曲同工之处。

墙体是用来划分空间的,起隔断作用,而密斯·凡·德·罗在这座德国馆的墙体运用了石墙和透明与半透明的玻璃墙。

这样不但解决了功能划分,而且还增加了建筑的通透性,使室内与室外融为一体,让每一个参观者都深切的感受到德国馆处处通透自由。

设计与理论098 / INDUSTRIAL DESIGN 工业设计密斯·凡德罗理念在建筑设计中的表达分析――巴塞罗那博览会德国馆为例ANALYSIS OF THE EXPRESSION OF LUDWIG MIES VAN DER ROHE'S IDEA IN ARCHITECTURAL DESIGN—THE GERMAN PAVILION OF BARCELONA EXPO长春工业大学 林慧颖 陈飞青年时期的密斯主要为德国上层社会阶层设计传统的德国建筑以及室内设计,期间深受古典主义建筑师卡尔·弗里德里希·申克尔设计思想的影响。

其后,又积极吸收了包豪斯建筑学派的风格,成为了德绍时期的包豪斯校长,并继承了瓦尔特·格罗皮乌斯的重要思想。

这些学习与实践经验为其现代主义设计思想的形成奠定了基础。

1.2德国馆的建筑背景以及介绍1.2.1建筑背景一战后,德国作为战败国,承受着领土、经济、精神上多重的折磨。

社会急需新的力量改善生活现状并重振人民的自信心。

在这种独特的社会环境下,以包豪斯为代表的德国设计界最终确立了“现代主义设计”的观念、方法以及表现形式,并对20世纪的全球设计界产生了重要影响[1]。

现代主义设计具有简约的造型、机器化生产、经济实用、为大众服务等特征。

于是,以往的古典风格的造型、装饰、技术急剧简化,改之以方便工业制造的无装饰几何材料,不仅能够批量化生产而且与手工制造相比大大减少了耗时。

工业技术随着工业革命迅速发展,由此产生了新技术和新材料钢筋混凝土、平板玻璃、钢材的大量运用,密斯就是当时的代表之一,由此,他的巴塞罗那馆也因创新理念而成为现代主义建筑里程碑式的存在。

1.2.2场馆介绍密斯所建造的巴塞罗那德国馆(以下简称德国馆)占地约长50米、宽25米,整体由三个展示区域和两部分水域组成。

主厅用8根十字形断面的镀镍钢柱作为承重,屋顶是由钢筋混凝土建造而成的平屋顶,因为墙壁不需要起到承重作用,所以可以自由1密斯·凡德罗与巴塞罗那博览会德国馆1.1现代主义大师――密斯·凡德罗路德维希·密斯·凡德罗(Ludwig Mies Van der Rohe )出生于德国亚琛,他与赖特、勒·柯布西耶、格罗皮乌斯并称为四大现代主义建筑大师。

如何评价密斯·凡德罗设计的巴塞罗那德国馆?2017.10.28更新。

从风格派谈起风格派是1917年在荷兰出现的几何抽象主义画派。

主要领袖是大名鼎鼎的蒙德里安。

没听过这个名字的人总看过这些画吧。

其实以上几张画说明了一个问题。

风格派不喜欢画具象的风景啊,人像的东西,他们觉得这些东西太low。

上面的第一张你还能看出来是树,后面两张越来越抽象,先去掉了颜色,后来连树干与树枝的关系都去掉了,只剩下一些弧线保留些许的交接关系。

这也就是说,风格派主张用纯粹几何形的抽象来表现纯粹的精神。

只有抛开具体描绘,抛开细节,才能避免个别性和特殊性,获得人类共通的纯粹精神表现。

然而对密斯影响最大的不是伟大领袖蒙德里安,而是大家没怎么听说过的风格派创始人凡·杜斯堡。

杜斯堡说过一段著名的话:新建筑应是反箱体的,也就是说,它不企图把不同的功能空间细胞冻结在一个封闭的立方体内。

相反,他把功能空间细胞从立方体的核心离心式地甩开。

通过这种手法,高度、宽度、深度与实践就在开放空间中接近于一种全新的塑性表现,并赋予建筑一种或多或少的漂浮感,反抗了自然界的重力作用。

什么意思呢?很简单,就是说传统的建筑都是封闭的盒子,然后加个门,但是我不这样干,我希望中的建筑是靠着一片一片的墙体穿插错动而形成的有趣而流动的空间。

所有的构件都被简化成了平行或者竖直的板片,是不是和蒙德里安的画很像呢?然后我们回过头来看看巴塞罗那馆的平面图看到图里面几道穿插的墙面了吗?完全继承自风格派的理论。

没错,这就是密斯所竭力营造的流动空间。

建筑一下子被打开,空间与空间相互渗透,犹抱琵琶半遮面,视线一会开阔一会又收紧。

简直不要太天才!对称性与非对称性从平面图里面可以很清楚的看出来,巴塞罗那馆有着十分明显的不对称性。

当然你可以理解为这是一种对于基地的回应。

实际上基地是有着轴线和对称关系的,它就在一条很长的广场的尽头。

看起来作为轴线的收束,巴塞罗那馆应该采取具有纪念性的古典对称构图,而实际上密斯有意消除了对称。

西班牙巴塞罗那博览会德国馆Barcelona Pavilion-密斯·凡·德·罗Ludwig Mies、Van der Rohe 一、概述1929 年西班牙巴塞罗那国际博览会中的德国馆。

建于1929 年。

占地1250 平方米。

由一个主厅、两间附属用房、两片水池和几道围墙组成。

主厅平面呈矩形,厅内设有玻璃和大理石隔断,纵横交错,隔而不断,有的并延伸出去成为围墙,形成既分隔又联系、半封闭半开敞的空间,使室内各部分之间、室内外之间的空间相互贯穿。

建筑形体简单,不加装饰,利用钢、玻璃和大理石的本色和质感,显示着简洁高雅的气氛。

是“现代主义建筑”的代表作之一。

二、建筑赏析博览会结束后该馆也随之拆除,其存在时间不足半年,但其所产生的重大影响一直持续着。

密斯认为,当代博览会不应再具有富丽堂皇和竞市角遂功能的设计思想,应该跨进文化领域的哲学园地,建筑本身就是展品的主体。

密斯·范·德·罗在这里实现了他的技术与文化融合的理想。

在密斯看来,建筑最佳的处理方法就是尽量以平淡如水的叙事口吻直接切入到建筑的本质:空间、构造、模数和形态。

这座德国馆建立在一个基座之上,主厅有8 根金属柱子,上面是薄薄的一片屋顶。

大理石和玻璃构成的墙板也是简单光洁的薄片,它们纵横交错,布置灵活,形成既分割又连通,既简单又复杂的空间序列;室内室外也互相穿插贯通,没有截然的分界,形成奇妙的流通空间。

整个建筑没有附加的雕刻装饰,然而对建筑材料的颜色、纹理、质地的选择十分精细,搭配异常考究,比例推敲精当,使整个建筑物显出高贵、雅致、生动、鲜亮的品质,向人们展示了历史上前所未有的建筑艺术质量。

展馆对20 世纪建筑艺术风格产生了广泛影响,也使密斯成为当时世界上最受注目的现代建筑师。

流动空间流线角部入口的处理使人们可以选择一是沿长边进入二是顺短边进入空间进一步划分产生了直接穿越空间以及在其中停留的不同可能。

密斯的德国馆/横向的崇高来到巴塞罗那,不见二十世纪的巨匠建筑家密斯·凡德罗(Ludwig Mies van der Rohe,1886-1969)的代表作“德国馆”,绝对不是好汉。

离开巴塞罗那最后一个傍晚,拿着一张地图,我开始寻找“德国馆”这个“异乡人”。

结果在几乎没有希望的情况下,突然在非常热闹的地方,发现了密斯的“德国馆”,他就象一张沉默的床,横在有相当多的杉树做背景的平地上。

这是密斯代表德国,在1929年巴塞罗那世界博览会期间设计建造的德国馆,世博会结束之后便拆除(现在为重建)。

长约50米,宽约25米,当年展厅中就没有什么展品,而是德国向世界展示对现代主义建筑的理解,这是现代主义建筑最初的宣言。

他在空间划分和承重结构上,从传统那种延续了上千年的封闭式砖石承重结构获得解放。

从平面上可以看到,这是立体主义绘画给予建筑家创造新空间的启示,密斯是最早的先觉者。

建筑家伊东丰雄说,在德国馆中行走,就像鱼在水中游。

密斯的德国馆给予现代主义建筑深远的影响至今不衰。

然而德国馆的意义并不只是于此,笔者曾经在“崇高建筑论”一文中对密斯建筑中的崇高性有过探讨,密斯是二十世纪达到崇高境界的很少的建筑家。

康德在《判断力批判》一书中对“崇高”的论述大大影响了后世,所谓“崇高”,是指具有精神性价值的“高”为主题的表现。

那种面对巨大的对象而产生的想像力,以及由于和理性相违产生的不协调所带来的痛苦,然而超越这些痛苦产生新的理念,这个理念让我们获得超越理性的快感,这就是我们从“崇高”中获得的精神产物。

密斯的德国馆除了空间的划分有划时代的意义之外,然而在使用材料方面也给人很深的启示,这些材料中的暗示却涉及到密斯的精神层面。

密斯有句名言:“上帝存在于细部”,那么换句话就是说“细部中有上帝”,密斯所说的“上帝”就是他的信仰,我在德国馆的墨绿色的玛瑙石上,找到了密斯的暗示形终极信仰,即十字形纹样的暗示,以及不锈钢十字形柱的暗示,这种十字形是基督教信仰的暗示。

5月31日

再读密斯凡德罗的德国馆

设计的坎儿是空间认知,从平面的东西生成3维的世界,然后还得引入节奏,变化,生成有趣的序列。

T_T,目前还挂在坎儿上上不去下不来。

分割空间,最直接的就是墙体,硬分隔,密斯的巴塞罗那的德国馆是个好教材。

遗憾的是,看不懂啊。

找到平面的资料,描了平面,不过从平面中解读“空间是流动的”比较困难,再根据平面建立了简单的草模

狭墙两侧的空间对比

墙体和透明的玻璃,使得空间硬分隔之余又添加了介于分隔和联通之间的一种模糊的概念。

墙体自由布置和穿插,内墙和外墙融合在一起,没有明确的功能,没有准确的几何构成(或许是我没有看出来,反正我用黄金分割和数字推算,都没有明确的答案),虚实对比,开阔和狭长的空间由墙体的缺口和断层联通,生成的“粘滞性空间”,虽然线条简单,但是游走在其中,由于玻璃的通透,将内外的空间整合为一个整体,随着墙体的延伸,空间由狭长变开敞,由开敞变通透,室内室外没有明显的界限。

L形的墙体尽端,墙体延伸,生成了一个灰色的空间(阴影中),墙体长短不一,结合玻璃,视线忽隐忽现。

材质简约,色彩典雅,各种材质在其中结合得天衣无缝,虽然处理简单,但是美感毕现。

不过这个角度在模型中一直没有找到,奇怪。

水池中雕塑的设置位置思考:狭长的空间尽头,有提示的作用。

形成“对景”,也完结了这个线形的空间,类似“轴线”,有头有尾啊。

【看到丹凯利的miller house的时候突然想起来的,看来今天加班还是有收获的。

】

查文献,还有个作用,雕塑的形式和腰肢扭动的方向,有向右的指引性,如果沿着左侧的线性空间走到尽头,则会根据雕塑的指引,转入右向的空间。

而从另一侧步入展厅,在实墙的尽端,出现的雕塑,有提示作用,促使人走到前方,左拐。

第一次读,看得稀里糊涂,再读,貌似有点明白,,查了点文献,多少有点拨云见日的感觉,但是还是朦朦胧胧的,结合蒙德里安的作品,大概能看出几分空间分隔和联通的感觉,不过还是缥缈中。

唉……早着呢,还得进一步提高。