失业率对中国国内生产总值的影响

[摘要]近年来,中国经济稳步增长,但失业率也在同步增长。这明显是违背“奥肯定律”的。下面我们对GDP与失业率进行回归分析,找出中国失业率与国内生产总值的真实关系,为探索降低失业率、提高国内生产总值增长率的最佳道路提供理论依据。

[关键词]失业率、国内生产总值、奥肯定律

一、问题的提出

美国著名经济学家奥肯(Okun,A),在担任约翰逊总统时期的经济顾问委员会主席时,为了使总统、国会和公众相信,如果把失业率从7%降到4%,会使全国经济收益匪浅,便根据美国55个季度(1947—1960年)的失业率和实际GNP的变化资料,通过简单的回归方程,估算出当失业率超过自然失业率水平(4%)时,失业率每增加1%,实际GDP将损失3%。其方程式为:Y=1-3X。式中Y为实际GNP的变化率(%),X为失业率的季度变化率(%)。结果产生了著名的“奥肯定律”。

近年来,中国城镇登记失业率一直处于小幅攀升态势。1999年到2000年,失业率一直保持在3。1%左右,2001年升至3。6%,2002年升至3。6%,2002年底为4%,2003年一季度末为4。1%,全年目标控制在4。5%。就业与失业标准的重新界定会在一定程度上影响失业率。据《人民日报》报道,劳动和社会保障部对就业与失业的概念作了重新界定,按照新的标准,“失业人员”指男在16—60岁、女在16—55岁的法定劳动年龄内、有工作能力,无业、要求就业而未能就业的人员。虽然从事一定社会劳动,但劳动报酬低于当地城市居民最低生活保障标准的,视同失业。

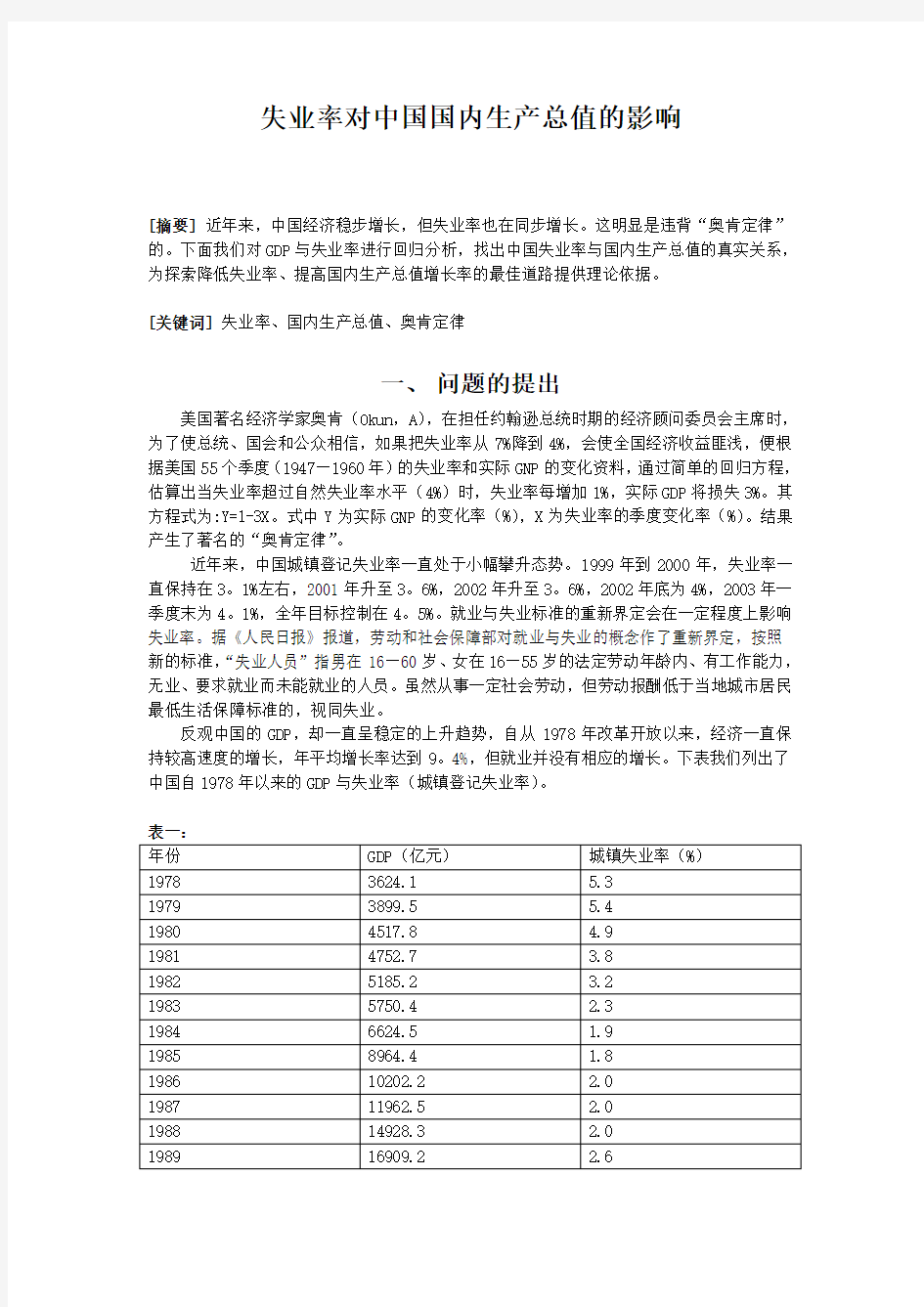

反观中国的GDP,却一直呈稳定的上升趋势,自从1978年改革开放以来,经济一直保持较高速度的增长,年平均增长率达到9。4%,但就业并没有相应的增长。下表我们列出了中国自1978年以来的GDP与失业率(城镇登记失业率)。

表一:

资料来源:《中国统计年鉴》

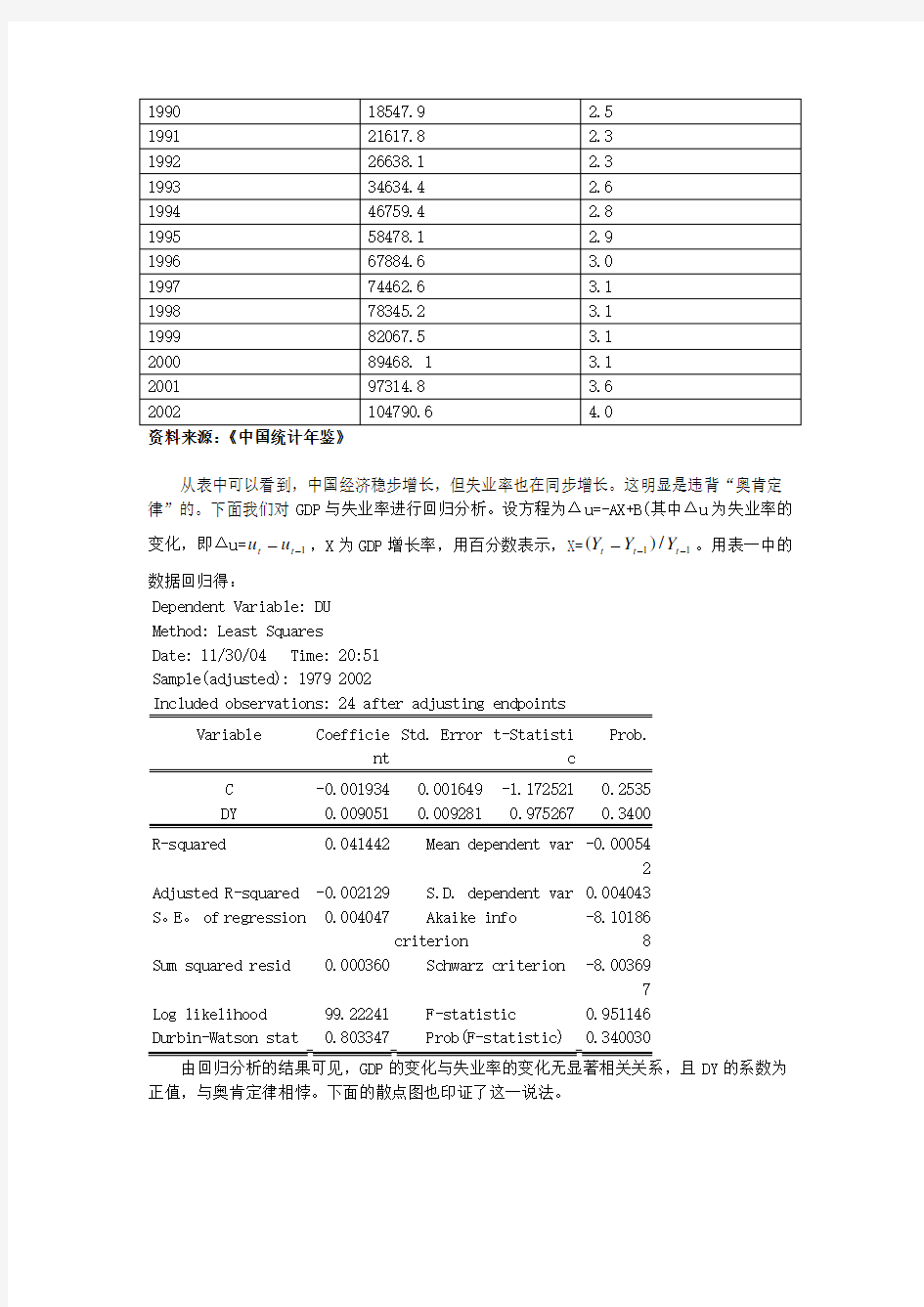

从表中可以看到,中国经济稳步增长,但失业率也在同步增长。这明显是违背“奥肯定律”的。下面我们对GDP 与失业率进行回归分析。设方程为Δu=-AX+B(其中Δu 为失业率的变化,即Δu=1--t t u u ,X 为GDP 增长率,用百分数表示,X=11/)(---t t t Y Y Y 。用表一中的数据回归得:

Dependent Variable: DU Method: Least Squares

Date: 11/30/04 Time: 20:51 Sample(adjusted): 1979 2002

Included observations: 24 after adjusting endpoints

Variable Coefficie nt Std. Error t-Statisti

c Prob. C -0.001934 0.001649 -1.172521 0.2535 DY

0.009051

0.009281 0.975267

0.3400

R-squared

0.041442 Mean dependent var -0.00054

2

Adjusted R-squared -0.002129 S.D. dependent var 0.004043 S 。E 。 of regression 0.004047 Akaike info criterion -8.10186

8

Sum squared resid 0.000360 Schwarz criterion -8.00369

7

Log likelihood 99.22241 F-statistic 0.951146 Durbin-Watson stat 0.803347 Prob(F-statistic) 0.340030

由回归分析的结果可见,GDP 的变化与失业率的变化无显著相关关系,且DY 的系数为正值,与奥肯定律相悖。下面的散点图也印证了这一说法。

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

-0.015-0.010-0.0050.0000.005

0.010

DU

D Y

就中国的具体情况而言,怎样对这一悖论作出合理的解释,下面将依据中国的实际情况进行探讨。

二、理论综述

对于中国经济增长率与失业率背离“奥肯定律”(即高增长与高失业并存的现状),理论界具有代表性的解释有:

1.从总量方面考察投入变化,来解释这种背离。在具体分析上有两种观点: A .劳动投入贡献在GDP 中下降,从而就业相应下降,失业也就相应增加。(汤光华1999)要素投入对中国经济增长的贡献在改革前后都是最大的,其次才是要素生产率的贡献(科学技术的进步)。在要素投入中,又是以资本的投入为主。资本的贡献和要素生产率的贡献逐步提高,而劳动投入对经济增长的贡献逐渐减小。根据按要素分配理论,劳动投入贡献率减小意味着失业的相对增加。

B .应区分有效劳动投入和名义劳动投入。(龚玉泉,袁志刚2002)与我国经济增长相伴的是名义就业率的下降和有效就业量的上升。就业增长的质量效应大于数量效应,从而使我国经济增长与就业增长之间呈现出不一致性。

2.强调经济转型和结构调整对就业的影响。主要观点可以概括为:经济增长方式发生了变化,粗放型增长向集约型增长转变,从而挤出了就业;就业结构调整相对产业结构迟缓带来结构性失业,体制改革导致原本就存在的隐性失业凸显出来。如王国荣(2001)中国经济

增长与失业背离,其根源在很大程度上是体制性隐性失业显性化与结构性失业共同作用的结果;张本波(2002)认为,我国20世纪90年代以来,经济增长与就业增长不一致的原因在于:经济增长与就业增长的互动模式发生了根本性改变。而引起就业弹性模式改变的因素主要包括产业结构的调整,宏观制度变迁,市场化过程等。

我们认为:导致高增长,低就业的原因主要是隐性失业的大量存在。目前我国国内的就业登记制度不够健全,我国目前实行的城镇失业登记率,只能反映失业的局部情况,即只能反映登记者而不能反映未登记者,只能反映城镇而不能反映农村,只能反映显性失业而不能反映隐性失业。因此,失业比例并不显得很高,容易导致盲目乐观。据国内经济学者估计,我国的实际失业率可能已达15-20%。只要将隐性失业造成的影响排除掉,即找到一个真实的失业率,中国依然存在稳定的“奥肯定律”。

我们的理论和其他学者的研究的不同之处:很多学者在用奥肯模型时,都是用经济增长率和失业率来做回归,而我们是按照奥肯的原义,看失业的增长会造成实际GDP 与潜在GDP 的偏离有多大。

三、中国经济奥肯模型的校正

奥肯提出这一定律的出发点是为了测度“可能的产出额”(即在充分就业条件下整个经济所能生产出来的产出额),它确立在U=n U 的基础上。“奥肯定律”即代表由于U 与n U 的偏离造成产出额的损失(Y-Y P )。所以“奥肯定律”标准模型为:

U-U n =- (Y-Y p )

(U 为真实失业率)

造成中国城镇失业率与GDP 增长回归不显著的原因是多方面的,其中最主要的一个原因就是失业率的统计失真。在此我们用社会失业率来替代城镇登记失业率,并结合中国的实际情况对奥肯方程进行了一定的改进:用社会失业率代表失业率来与经济增长损失率做回归,从而在一定程度上说明社会失业率对GDP 增长造成的损失。数学模型为:

U=A+B*Y (1-1) 其中:U 为社会失业率

Y 为经济增长损失率

A 为自然失业率(即因劳动合理流动而导致的摩擦性失业)

B 为经济增长损失率的弹性系数 由(1-1)式整理得: Y=(1/B )*(U-A )

即社会失业率导致经济增长损失的数学模型。我们将从这个模型出发,定量地研究社会失业率对中国经济增长率造成的损失。

(一)社会失业率的界定

目前,我国统计的失业率是城镇登记失业率,但城镇登记失业率来代替中国整体的失业率明显有两个漏洞:第一,没有包括城镇中已经失业而没有登记的人,也没有包括虽然从事一定社会劳动,但劳动报酬低于当地城市居民最低生活保障标准的人。第二,没有包括大量农村剩余劳动力。其中,农村剩余劳动力数量庞大,据农村调查课题组估计:中国农村剩余劳动力为1。5亿左右。这些劳动力资源的闲置对中国经济造成的损失是不可小视的。 所

以要反映中国的失业状况和失业对经济造成的真实影响,必须把大量的农村剩余劳动力记入失业人员。

关于农村剩余劳动力的计算方法,主要有以下几种:

1.国际对比法:即在农业产值比重相当的国家或一个国家的历史时期中,找到一般农业劳动力比重标准,然后将中国的农业劳动比重与此标准对照,如果有多出的部分视为农村剩余劳动力。

2.调查法:

RDU=RE-TUE-PE-IE-FE-CE (1-2)

其中:RDU——农村剩余劳动量

RE——农村总就业量

TUE——乡镇企业就业量

PE——私营企业就业量

IE——个体劳动就业量

FE——流入城市岗位就业量

CE——农村资源可容纳就业量

公式中的各项指标由抽样调查获得。

3.耕地法:首先确定农村劳动力按劳动能力每人平均可耕种的土地面积,根据耕地保有量和农村劳动力人数来计算。

RDU=RL-耕地面积/单位面积土地应当容纳的劳动力人数(1-3)

其中:RDU——农村剩余劳动力

RL——农村劳动力人数

即土地所能吸纳的劳动力,由于城乡二元体制,造成农村劳动力流动困难,所以留在农村中那部分边际产出为零的农村劳动,也就是剩余劳动力。根据有关专家的研究,中国一个农村劳动力可耕种的土地面积约为四亩。

由此可得社会失业率:

社会失业率=(农村剩余劳动力+城镇失业人员)/(总就业人员+城镇失业人员)

注:农村剩余劳动力我们采用耕地法计算。根据公式(1-3),我们可算出农村剩余劳动力。表二 1987年——2002年中国社会失业率单位:万人

资料来源:《中国统计年鉴》

(二)潜在GDP 增长率的计算;

按照“奥肯定律”的三大假定:1,单一的发达的市场经济;2,相对稀缺的劳动力资源;3,失业的公开化。

可见,在“奥肯定律”中,劳动力资源充分利用时产出,为潜在产出。我们用柯布——道格拉斯(Cobb-Doglos )生产函数来表示总量生产函数。 即:Y=AK

α

L β (1=+βα)

注:规模报酬不变这个前提已被数据所支持,N.乔治.曼昆,戴维.罗墨,以及戴维.N.威尔等人用近70多个国家(包括中国)的数据以柯布-道格拉斯生产函数估计经典的索罗增长模型,得出这一结论。

要计算潜在GDP 的增长,首先,必须确定资本和劳动投入对产出的弹性系数(βα,),以及社会资本存量(K )和充分就业是的劳动量(L ),还有由技术进步而引起的综合要素生产率的贡献(A )。

1. 资本和劳动的投入对产出的弹性系数(βα,)的确定

由要素贡献率=要素报酬率的基本原则,可以用国民收入(NI )——即国内生产净值(GDP-折旧)——的报酬分配比例来确定资本和劳动投入对产出的弹性系数。中国劳动和资本在国内生产净值中的报酬分配比例如表:

表三 劳动分配比例与资本分配比例(1985——2002) 单位:亿元

资本报酬分配比例=1-劳动报酬分配比例

资料来源:《中国统计年鉴》其中“折旧”由中国平均折旧率计算得到

由上表可知,中国的劳动分配比例和资本分配比例是相对稳定的,所以,劳动对产出的弹性系数确定为0.4,资本对产出的弹性系数确定为0.6,以下计算按此数据进行。

2.资本存量(K)和实际就业人员(L)的确定

1)在中国的统计年鉴中没有对资本存量的统计,对于社会资本存量,我们采用增量来推算存量,即对新增固定资本逐年扣除折旧,一旦折旧提取完毕,就不再视为固定资本存量。这样,只要新增固定资本的统计年限足够长,就可以方便的推算出社会资本存量。

即:∑-

i i

i Z

G)

(

对于固定资本的平均折旧率,考虑到固定资产投资中建筑安装工程与设备购置的比例大体为6:4,而建筑无的平均折旧年限为20年,设备的平均折旧年限为10年,由此可以把综合折旧年限定为16年,即综合折旧率为6。25%。在按统一价格换算各年固定资本形成总额的基础上按照6.25%的综合折旧率增量推算存量,就得到中国各年固定资本存量及其增长率(见表)。

表四:1985年——2002年中国社会资本存量

资料来源:《中国统计年鉴》

注:社会资本存量(n)=社会固定资本投资(n-1)*(1-0.0625)+社会固定资本投资(n)2)而实际就业人员以当年就业人员为准。

3由技术进步而引起的综合要素生产率(A )

总量生产函数可由柯布—道格拉斯(Cobb-Doglos )生产函数来表示:

(1) β

α

L AK Y = (1=+βα)---规模报酬不变

其中:α表示资本的产出弹性(K

d Y d K Y

)

β表示劳动的产出弹性(L

d Y

d L Y

)

A 表示引起产出增长的技术进步因素,且Y ,K ,L ,A 都是t 的函数。 对(1)式两边取自然对数得:

(2) L K A Y ln ln ln ln βα++= 对(2)式两边微分得: (3)

t

L t K t A t Y d d L d d K d d A d d Y ??+??+?=?1111βα 又L d d

K d d A d d Y d d t

L t K t A t Y ?=?=?=?=,,,

则(3)式变形为:

(4) L

L

K K A A Y Y ??+??+?=?βα-——增长函数的分解式 令A '为全部要素生产率的提高率(A A ?);K '为资本增长率(K

K

?);L '为实际就业增长

率

则(4)式变形为:

L K A Y '?+'?+'='βα 整理得:

L K Y A '?-'?-'='βα

在资本和劳动对产出的弹性系数(βα,),以及社会资本存量确定后,可求出综合要素提高对经济增长的贡献。

注:为资本分配比例

β为劳动分配比例

K'为资本增长率

L'为实际就业增长率=((1))/(1)

=---

L L L L

A'为要素生产率的提高率

Y'为实际经济增长率

4.潜在经济增长率

在综合要素生产率的变动固定之后,按照资本存量的增长及其对产出的弹性系数,以及假设充分就业情况下的劳动力增长(潜在就业增长),及对产出的弹性系数,可由α计算出潜在增长率

*

+'

='β

+'

*

K

A

Y'

L

?

注:潜在的就业增长,即(当年的从业人员+城镇失业人员)/上年实际就业人数 实际就业人数=上年从业人员-农村富余劳动力

Y '?代表潜在经济增长率

三、社会失业率导致的经济增长的损失

我们将实际经济增长与潜在经济增长的关系的差额看着是经济的损失,用经济损失与社会失业率作回归,即用上文的数学模型:)()1(A U B

Y -?= 注: Y (经济增长损失率)='

'

Y Y -? A 为自然失业率

B 为经济增长损失率的弹性系数

表七 1985——2002中国社会失业率与潜在经济增长损失

注:-是经济增长损失率 U 为社会失业率

对Y 和U 进行平稳性检验得: 首先,对Y 进行平稳性检验

我们根据Akaike info criterion 和Schwarz criterion 可知Y 的无约束方程为滞后0阶的方程。

ADF Test Statistic

-2.041221 1% Critical Value*

-4.6193 5% Critical Value -3.7119

10% Critical Value

-3.2964

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(Y) Method: Least Squares Date: 12/27/04 Time: 11:02 Sample(adjusted): 1986 2002

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Y(-1) -0.414769 0.203197 -2.041221 0.0605 C

0.063992 0.033407 1.915568 0.0761 R-squared

0.233250 Mean dependent var -0.004125 Adjusted R-squared 0.123714 S.D. dependent var 0.018618 S.E. of regression 0.017428 Akaike info criterion -5.102686 Sum squared resid 0.004252 Schwarz criterion -4.955648 Log likelihood 46.37283 F-statistic 2.129439 从ADF Test Statistic 可知应接受0H ,进入下一步,做F 检验。有约束方程模型为D(Y)=C+t v ,

回归结果如下:

Dependent Variable: DY Method: Least Squares Date: 12/27/04 Time: 11:20 Sample(adjusted): 1986 2002

Included observations: 17 after adjusting endpoints

R-squared

0.000000 Mean dependent var -0.004125

Adjusted R-squared 0.000000 S.D. dependent var 0.018618 S.E. of regression 0.018618 Akaike info criterion -5.072386 Sum squared resid 0.005546 Schwarz criterion -5.023373 最后,用公式计算出标准的F 值:

q

RSS k n RSS RSS F UR UR R *))((--=

=1*004252.0)

317)(004252.0005546.0(--= 4.26058325494

因为F>F 25.0 (1,14)=1.44,所以拒绝0H ,意味着α≠0, t y 含时间趋势。继续做t 检验。

又因为

t =2.041221>)15(25.0t =0.6912,所以拒绝0H ,t y 为退势平稳过程。

其次,对U 进行平稳性检验

同理,根据Akaike info criterion 和Schwarz criterion 可知U 的无约束方程为滞后0阶的方程。

ADF Test Statistic

-1.963073 1% Critical Value*

-4.6193 5% Critical Value -3.7119 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(U) Method: Least Squares Date: 12/27/04 Time: 12:22 Sample(adjusted): 1986 2002

Included observations: 17 after adjusting endpoints

U(-1) -0.391698 0.199533 -1.963073 0.0698 C

0.104171 0.056124 1.856069 0.0846 R-squared

0.219257 Mean dependent var -0.006231 Adjusted R-squared 0.107722 S.D. dependent var 0.026813 S.E. of regression 0.025327 Akaike info criterion -4.355089 Sum squared resid 0.008981 Schwarz criterion -4.208052 Log likelihood 40.01826 F-statistic 1.965820 Durbin-Watson stat

1.812335 Prob(F-statistic)

0.176830

从ADF Test Statistic 可知应接受0H ,进入下一步,做F 检验。有约束方程模型为D(Y)=C+t v ,

回归结果如下: Dependent Variable: DU Method: Least Squares

Date: 12/27/04 Time: 12:24 Sample(adjusted): 1986 2002

Included observations: 17 after adjusting endpoints

R-squared

0.000000 Mean dependent var -0.006231 Adjusted R-squared 0.000000 S.D. dependent var 0.026813 S.E. of regression 0.026813 Akaike info criterion -4.342874 Sum squared resid 0.011503 Schwarz criterion -4.293861 Log likelihood

37.91443 Durbin-Watson stat

2.050608

最后,用公式计算出标准的F 值:

q

RSS k n RSS RSS F UR UR R *))((--=

=1*008981.03)

-(17*0.008981)-0.011503(=3.93141075604

因为F>F 25.0 (1,14)=1.44,所以拒绝0H ,意味着α≠0, t u 含时间趋势。继续做t 检验。

又因为

t =1.963073>)15(25.0t =0.6912,所以拒绝0H ,t u 为退势平稳过程。

由此可得,Y 和U 均为退势平稳过程,下面对模型进行回归:

通过回归得:

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/05/04 Time: 11:13 Sample: 1985 2002 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. U 0.647892 0.039502 16.40134 0.0000 C

-0.020314 0.007437

-2.731291

0.0148 R-squared

0.943860 Mean dependent

var

0.095587

Adjusted R-squared 0.940352 S 。D 。 dependent var

0.040293

S 。E 。 of regression 0.009841 Akaike info

criterion

-6.300109

Sum squared resid 0.001549 Schwarz criterion -6.201179 Log likelihood 58.70098 F-statistic 269.0041 由Eviews 回归得到如下回归模型:

Y=-0.020314+0.647892*U=0.647892(u-0.03135)

(0.7437) (0.039502)

T=-2.731291 16.40134

2

R=0.94386 F=269.0041

R高达0.94386,并且顺利通过了平稳性检验、T检验和F检验。

该模型不但拟合度2

经济意义:

1. 由模型结果可得,奥肯系数为0.647892,即社会失业率每上涨1个百分点,GDP将损失0.647892个百分点 ,这明显小于奥肯在研究美国经济时得出的3个百分点.我们认为这是符合中国经济现状的:我国的产业主要是劳动密集型产业而且劳动投资贡献率是呈不断下降的趋势,而资本在过去的几十年中都是稀缺的生产要素,资本要素贡献率相当大,这也就造成了失业对GDP增长的影响不是那么大。造成这一差别的原因,我们认为是由于中国的现状不符合“奥肯定律”隐含的三大假定 :

第一、中国处于经济转型时期,并不是单一发达的市场经济。

第二、中国存在大量过剩劳动力,中国的劳动力供给曲线在有些情况

下可能是向下的,这与“奥肯定律”相对稀缺的劳动力资源相反。

第三、中国的统计数据存在很大不足,如前文所说,未包括大量隐性失业和未登记的下岗职工,统计数据不能反映中国真实失业率。这与失业的公开化是相悖的。另外,统计数据也存在人为误差,比如个别年份的GDP在不同年份的统计年鉴上的数据是不同的。

2.从模型中我们还可以得到一个重要的信息-自然失业率.

在回归得到的模型中,自然失业率为3.135%这一结果与我国的现状基本吻合.奥肯认为政府只要努力将失业率降低到自然失业率的水平,经济增长就能达到潜在经济增长率,即充分利用了一切生产要素的最佳状态.那么中国是不是也存在这一定论呢?即中国的失业率如果降到自然失业率水平(3.135%),经济增长是否能达到潜在经济增长水平?我们认为这是不可能的.因为美国的隐性失业(农村和城市)是非常少的,有效劳动力数量与名义就业人数一致,而中国则存在很大偏差,如果把失业率降到自然失业率水平,则会有更多的劳动力返回工作岗位,严重降低企业的生产效率,隐性失业更加严重.

政策建议:

基于以上两点,我们的分析对政策制定提供了一些依据:

1.“把蛋糕做精美”:失业率对经济增长的影响很小,而且企业中的隐性失业还十分严重,

尤其是国有企业, 有效劳动需求量小于名义就业人数,企业对劳动力的低效率使用,表现为消极怠工,人浮于事,有职无工等现象.为了提高企业的生产效率,使经济健康运行,首先必须挤掉就业队伍中大量的隐性失业,使每一单位劳动力资源都得到充分利用,以劳动力的边际产品价值等于劳动力价格(工资成本)为原则,保证最优的劳动量.

2.“把蛋糕做大”:在效率得到保证的情况下,尽可能创造出更多的就业机会,正如我们上文所说的一样,在劳动力是得到充分利用的前提下,失业率越低,经济增长的也就越快。

[参考文献]

袁志刚: 中国经济增长与就业增长的非一致性, 新华文摘,2003 年第2 期。

2003 年宏观经济形势与预测1 宏观经济与就业形势[N] 1 经济参考报, 2003 - 04 –151 袁志刚:失业经济学[M].上海人民出版社. 1997

邹薇: 中国经济对奥肯定律的偏离与失业问题研究. 世界经济.2003年第6期

戴园晨、陈东琪(1996) :《劳动过剩经济的就业与收入》, 上海远东出版社, 1996 年12 月第一版。

龚玉泉,袁志刚: 中国经济增长与就业增长的非一致性及其形成机理[J ] . 经济学动态,2002 , (10) .

汤光华: 对中国经济增长与就业关系的实证研究[J ]. 统计研究,1999 (增) .

张本波: 解读我国经济增长的就业弹性[J ]. 宏观经济研究,20021101

杨宜勇: 12001 - 2020 年国民经济增长与就业状况长期发展分析研究.

王国荣: 经济增长与就业机制、模式、观念的变革[J ]1 社会主义经济理论实

践,2001.1(11)

关于中国失业率的分析 一、中国失业率的衡量 失业率是评价一个国家或地区失业状况的主要指标。目前,中国官方惟一定期发布的失业率为“城镇登记失业率”。它是指城镇登记失业人员与城镇单位就业人员(扣除使用的农村劳动力、聘用的离退休人员、港澳台及外方人员)、城镇单位中的不在岗职工、城镇私营业主、个体户主、城镇私营企业和个体就业人员、城镇登记失业人员之和的比。此定义下的失业人员指拥有非农业户口、在一定的劳动年龄内(16周岁至退休年龄)、有劳动能力、无业而要求就业,并在当地就业服务机构进行求职登记的人员。换句话说,凡是没有非农业户口,或者有非农业户口,但是没有进行求职登记的都不算失业者。 城镇登记失业人口忽略了隐性失业人口,排除了大学毕业生和农民工,而这两者的失业率是比较高的,因而结果偏低,因此这种统计方法是不合理的。近年我国正在试点采取更加科学的调查失业率,以使失业率更加更反映中国人的失业状况。 二、中国失业率及其与经济周期波动的关系

近年中国城镇登记失业率总体上处于小幅攀升态势。1999年到2000年,失业率保持在3.1%左右,2001年升至3.6%,2002年底为4%,2003年城镇新增就业人员将达900万人,城镇登记失业率控制在4.6%左右。之后的几年里,失业率处于小幅下降状态,2007年金融风暴后,失业率又开始上升。 改革开放后,我国经济迅速发展尤其是90年代以来。但同时随着我国的现代化建设,城市经济优化升级,必然导致工人结构性失业,加上我国劳动力市场和社会保障体制发展的不完善,自然失业率本身就比较高;进入21世纪之后,社会住处转型时期,科技和人的矛盾日益加深,企业在产业结构升级的时候导致一些人的失业,其中很多失业人口素质低下,无法实现失业人口充分再就业;最低工资的提高,使得劳动力市场需求增加供给减少,非自愿失业更加严重;但由于我国近10年左右的经济一直保持较为平稳高速的发展,创造了大量的工作岗位,加上政府宏观政策的调控,使得失业率虽然总体上升但保持在较低的水平。 总结来说,失业率随着经济的增长而下降,随着经济的衰退而上升,这种现象叫做奥肯定律。经济增长时,企业对未来预期高因此对人员的需求也大,中小企业发展起来后也会创造大量的就业岗位;经济形势好,人们乐于消费使得内需扩大,经济发展更好就业形势也随之变好,形成良性循环。经济衰退时,反之企业裁员,内需小,大家对未来经济的预期不高,失业率就会下降。同时,失业率不仅受经济波动的影响,还有劳动力市场的完善程度和政府的宏观经济政策有极大的关系。因而现阶段我国要降低失业率,应该保持经济持续增长,政府实行扩张性的财政政策,扩大消费和内需,增加投资,加强社会保障体系建设。总之,降低失业率,还是要立足经济周期,根据经济周期的规律采取不同的经济措施,促进经济的良性发展。

xx年全国两会解读:中国首设调查失业率目 标释放三大信号 xx年政府工作报告中,首次将城镇调查失业率作为今年工作预期目标的指标之一,这一变化背后释放了三大信号。 信号一:感受真实“温度”精准制定政策 城镇登记失业率已为人所熟知,但城镇调查失业率直到xx年才与公众见面,两者在统计的对象范围、数据口径等方面均有不同。 例如,统计城镇登记失业率中的失业人员是由拥有城镇户籍的居民主动申报失业登记而形成,统计城镇调查失业率中的失业人员由统计部门主动调查城镇常住居民而形成。 一方面,城镇登记失业率依赖城镇户籍居民主动申报登记,会造成一定程度的数据失真。另一方面,在当前中国人口流动规模巨大,大量农民进城务工的情况下,城镇登记失业率的统计对象仅为城镇户籍人员已经不能与时俱进。 可见,城镇调查失业率更能感受就业市场“温度”而准确反映就业状况,更能体现就业跟随经济波动的变化,更能突出解决当前结构性失业问题,更能精准制定就业政策,由此,设立城镇调查失业率可谓势在必行。 同时,中国政府考虑到设立城镇调查失业率预期目标是首次出现,与城镇登记失业率的并行使用是为了实现平稳过渡。 信号二:接轨国际引导预期 目前全球大多数主要经济体都在采用调查失业率来衡量本国的就业

状况。在过去五年,中国GDP占世界经济比重从11.4%提高到15%左右,对世界经济增长贡献率超过30%,作为宏观经济运行重要的参考坐标之一,中国设定城镇调查失业率预期目标,实现了与其他国家的可比性,准确引导了海外对中国经济发展的预期。 信号三:聚焦高质量发展做好统计保障 当下中国正迎来新时代,经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。 高质量发展需要什么作为指引?需要什么作为参考系? 答案是高质量的统计和统计指标。xx年中央经济工作会议提出,必须加快形成推动高质量发展的统计体系。 为了聚焦高质量,统计部门研究建立能全面客观反映出“创新、协调、绿色、开放、共享”的统计体系显得尤为重要。经济增长由“量”转“质”,设立城镇调查失业率预期目标正是为新时代的高质量发展提供决策新参考。 从数年前,国家统计局建立31个大城市城镇调查失业率统计制度,到xx年开始增点、扩面、提质,建立全国所有城市的劳动力调查制度,再到此番设定城镇调查失业率的预期目标,中国失业率统计工作的转型升级在稳步推进。 xx年底,国家统计局首次公布了各地的绿色发展指数,xx年,调查失业率的预期目标进入政府工作报告,未来一个更加适应新时代,服务聚焦高质量发展的统计体系已经呼之欲出。 内容仅供参考

建国以来我国历年国内生产总值(GDP) 增长率一览 GDP 是英文 Gross Domestic Product 的缩写,译为国内生产总值,指一国(或地区) 一年内在其境内生产出的全部最终产品和劳务的市场价值总和。GDP 是宏观经济中最受关注的经济统计数字,因为它被认为是衡量国民经济发展情况最重要的一个指标。GDP 反映的是国民经济各部门的增加值的总额。 国家统计局发布的季度 GDP 是以生产法为基础核算的结果。从理论上说,按支出法、收入法与生产法计算的 GDP 在量上是相等的,但实际核算中常有误差,因而要加上一个统计误差项来进行调整,使其达到一致。实际统计中,一般以国民经济核算体系的支出法为基本方法,即以支出法所计算出的国内生产总值为标准。 依照《中华人民共和国统计法》第一章第九条的规定,统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息,应当予以保密。国民经济核算人员在进行 GDP 核算时对所使用的未经公开的专业统计数据和行政记录数据严格保密,在 GDP 核算数据发布前对当期 GDP 数据也严格保密。 季度 GDP 初步核算数一般于季后 15 天左右完成;季度GDP 初步核实数在年度 GDP 初步核实数发布后 45 天内完成;季度 GDP 最终核实数在年度 GDP 最终核实数发布后 45 天内完成。对于主要统计指标的发布,国家统计局会在年初发布的《经济统计信息发布日程表》中说明发布日期,GDP 数据将按规定日

程发布。 GNP 是英文 Gross National Product 的缩写,译为国民生产总值。GNP 是一个国民概念,指某国国民所拥有的全部生产要素在一定时期内所生产的最终产品的市场价值。因此,一个在日本工作的美国公民的收入不计入美国的 GDP 中,而计入日本的 GDP 中。在 1991 年之前,美国均是采用 GNP 作为经济总产出的基本测量指标,后来因为大多数国家都采用 GDP,加之国外净收入数据不足,GDP 相对于 GNP 来说是衡量国内就业潜力的更好指标,易于测量,所以美国才改用GDP。 作为衡量一个国家 (或地区) 综合实力的重要指标,GDP 是怎么计算出来的呢? 要问一个国家 (或地区) 的经济生活水平是提高了,还是降低了,自然就是要计算这个国家 (或地区) 所取得的产品与服务的数量。为能把所有产品与服务的数量用一个数字来表达,经济学家想到了各种产品和服务的价格这一数字。因为所有商品或服务都有价格,可以用价格来叠加。譬如:一杯饮料是 5 元钱,理一次发是 10 元钱,等等。不过,同一商品或服务的价格会变化。譬如:一台21 英寸彩电的市价,两年前也许是 3000 元,现在可能只要 1500 元。如果单从货币数量来看是减少了一半,但从实物的效果来看,仍然还是一台 21 英寸彩电。所以,我们在利用商品的价格来计算其数量的变化时,还必须考虑到价格变化因素即物价变化水平,并做出相应调整。 按此原理,如果要比较一个人今年的经济生活水平相对去年的变化情况,一个简单的方法就是计算出他去年全年收入多少 (假定为 2 万元),然后,计算他今年全年收入是多少 (比如是 2.4 万元),再计算出今年物价水平比去年变化了

目录 一、前言 (1) 二、中国失业现状 (1) 三、再就业状况 (3) 四、再就业问题原因分析 (5) 五、针对失业现状提出的再就业解决方案 (5) 六、结束语 (7)

一、前言 在中国发展高层论坛上,温家宝总理就中美贸易摩擦问题和与会者交流时谈到了失业问题,他说:“我知道美国有200万失业人口,这让政府十分焦急,但中国失业人口有2亿,中国绝不盲目追求贸易顺差,相反,中国想方设法实现国际收支基本平衡,这是我们长期努力的方向。”(见3月23日新华网)自从2008年发生全球性的金融危机至今,也已有2年多的时间了,我国GDP慢慢在上升,经济慢慢在回温,而失业率也在逐渐下降。失业问题是国家经济发展要解决的一个大问题。最早,是随着西方的“工业革命”,资本主义机器大工业逐渐代替了以手工技术为基础的工场手工业,新技术的采用带来了生产率的高速增长和生产质量的提高,但是失业也因此普遍化、尖锐化,激发了严重的社会经济矛盾,极大影响了正常的社会秩序和稳定。当然,失业对于每一个人也是很关心的,没有人想失业。近期,人民币微升值,通货膨胀还在持续,失业率有比先前的降低些,探讨失业问题并寻求解决的对策算是当今比较热的话题,而再就业问题也渐渐得到了关注。 二、中国失业现状 根据国家统计局的数据来看,我国城镇失业率呈波动上升趋势: (1) 每天都有一些人失去了原有的工作,也每天都有人被雇佣。劳动力(L)等于就业人数(E)加上失业人数(U),失业率等于失业人数(U)比劳动力(L)。离职率(s)即离开自己原有的工作岗位人数比就业人数,就职率(f)即本来是失业后

来找到工作的人数比去失业人数。而失业率就是有这两个离职率和就职率决定的。在社会劳动力资源是稳定态的时候,岗位离职的人数是等于就职人数。所以失业率就是:U/L=1/(1+f/s)。这是比较简单的自然失业率模型。 从现状可以看出,失业率随着中国经济的高速发展而不断增加尤其是近几年,这种趋势更加明显,所以越来越引起社会各界的广泛关注。从身边我们也不难发现,失业人群比以前年轻化,由于国企改革而下岗的职工多为40-50人员。而现在,刚刚毕业的大学生,面临着毕业等于失业的挑战,他们虽然具有良好的素质和专业知识,却也加入了失业人口中,每年这些大学生为了找到工作而四处奔波。而且经济增长所创造的就业机会远赶不上新增的失业人数,数据显示,全年城镇新增就业约1190万人,大约有510万下岗失业人员实现了再就业,其中帮助“4050”人员等就业困难人员实现再就业150万人,城镇登记失业率为4.2%,失业率仍然居高不下。可见,虽然经济迅速发展,并且每年可以带来更多新的项目工程和就业机会,却无法满足劳动力市场的需求。在失业与空岗并存一方面大量的失业人员和毕业生在到处寻找工作,另一方面国家和企业每年也会提供相当多的就业岗位,却总是存在着失业与空岗同时存在的现象,这其中的原因也值得我们深思。最近我国人民币升值,这对恶性通胀与失业情况有一定的镇压作用。我们知道适度通胀可以增加就业机会,但是恶化的话也会威胁到就业。 那失业是怎么产生的?经济学告诉我们,这是有两个基本原因:寻找工作和工资刚性。在寻找工作中,由于找工作是需要一定的时间,这样引起的失业我们称之为摩擦性失业(frictional unemployment);而工资刚性和工作配额引起的失业称为结构性失业(structural unemployment)。工资刚性是指工资不能调整到劳动供给等于劳动需求的水平。当刚性实际工资是高于市场均衡水平,则会引起失业,劳动供给大于需要的雇用劳动力,这样也产生很多的待业人口。 三、再就业状况 当实际工资是高于市场均衡水平,劳动供给大于需要的雇用劳动力,失业人数真多,这样也产生很多的待业人口,企业可以在未来降低工资使之打到均衡。然而在现实生活中,企业是不会这么做的,不论是什么情况,再就业都是一大难题。我们可以从以下几个方面看:

正文显示: 【行业】宏观综合类 【地域】中国 【时间】20071231 【参考资料】精讯数据 【统计项目】中国历年国内生产总值指数统计(1978-2007)(可比价,上年 =100)(3697字) 【指标参数】 中国历年国内生产总值指数统计(1978-2007)(可比价,上年=100) 年份国民总收入国内生产总 值 人均国内生产总值 第一产业第二产 业第三产业 批发和零售业 1978 111.7 111.7 104.1 115.0 113.8 123.1 110.2 1979 107.6 107.6 106.1 108.2 107.9 108.7 106.1 1980 107.8 107.8 98.5 113.6 106.0 98.1 106.5 1981 105.2 105.2 107.0 101.9 110.4 129.5 103.9 1982 109.2 109.1 111.5 105.6 113.0 99.3 107.5

115.2 121.2 109.3 1984 115.3 115.2 112.9 114.5 119.3 124.7 113.7 1985 113.2 113.5 101.8 118.6 118.2 133.5 111.9 1986 108.5 108.8 103.3 110.2 112.0 109.4 107.2 1987 111.5 111.6 104.7 113.7 114.4 114.7 109.8 1988 111.3 111.3 102.5 114.5 113.2 111.8 109.5 1989 104.2 104.1 103.1 103.8 105.4 89.3 102.5 1990 104.1 103.8 107.3 103.2 102.3 94.7 102.3 1991 109.1 109.2 102.4 113.9 108.9 105.2 107.7 1992 114.1 114.2 104.7 121.2 112.4 110.5 112.8 1993 113.7 114.0 104.7 119.9 112.2 108.6 112.7 1994 113.1 113.1 104.0 118.4 111.1 108.2 111.8 1995 109.3 110.9 105.0 113.9 109.8 18.2 109.7

中国失业问题的现状及对策分析毕业论文 目录一、中国失业问题的现状(一)、总体表现(二)、城镇登记失业率保持较高的水平(三)、大学生成为新的失业群体二、中国失业问题产生的原因(一)、结构升级和资本构成提高(二)、人口总量过大(三)、教育与培训尚待进一步发展(四)、经济全球化的影响三、失业对社会的影响一、失业直接影响经济(二)、加剧贫困(三)、导致分配不公(四)、影响社会的稳定四、解决失业问题的对策(一)实行工资补贴政策,以增加就业岗位、(二)、建立失业预警系统,完善社会保障制度(三)、实施积极稳定的宏观经济政策,保持适度的经济增长、合理调整经济结构,积极创造就业机会(四)、深化教育体制改革,全面提高劳动者素质(五)、实施积极稳定的宏观经济政策,保持适度的经济增长(六) 2 中国失业问题现状、原因及对策分析一、中国失业问题现状(一)总体表现我国自 20 世纪 90 年代初期以来,失业问题开始逐步显现:进入新世纪后,失业形式依然严峻。2008 年 3 月,在十一届全国人大一次会议记者招待会上,劳动和社会保障部部长指

出:这五年我国新增劳动力城乡加起来每年超过2000 万人。新增劳动力的数量庞大,历史遗留问题积压,失业问题愈发显得形势严峻。(二)城镇登记失业率保持较高的水平从上世纪 90 年代以来,我国城镇登记失业率一直呈上升趋势,虽然个别年份城镇登记失业率略有下降,但失业总量规模依然很大。2001 年之前,我国城镇登记失业率在 4.0一下,其中上个世纪 90 年代中期仅在 3左右,从 2002 年到2007 年的六年间,城镇登记失业率一直保持在 4以上的水平,2008 年失业率在 4.5左右。随着我国工业化进程加快,有限的耕地必然导致农业排挤出更多的农业劳动力,农村剩余劳动力向非农产业的转移是必然的趋势。据数据统计,中国农村人口达 8.6 亿人,为全国总人口的 70.9,农村从业人员为 4.9 亿,为全国从业人员总数的 72.2,除去失业人员外,农村中尚有近 4 亿人口无所事事,除去老人,丧失劳动力及未达到劳动年龄的儿童外,农村中富余人员的基数还是很大的,据专家估计,中国农村富余劳动力在 1.9 亿。当前我国的产业结构正由劳动密集型为主向资金密集型、技术密集型转变。而下岗人员普遍年龄偏大,女性偏多,文化素质较低,技能单一,就业竞争能力差,不适应市场经济条件下就业的需要。长期的“大锅饭”体制养成了过分依赖企业或政府安置的思想,对企业的心理承受能力差,怕吃苦不愿自己找出路。有些人缺乏自我提高认识,不愿接受培

2013年中国GDP (国内生产总值)统计数据 国家统计局2014年1月20日公布,2013年我国国内生产总值568845亿元,同比增长7.7%,完成了年初设定的7.5%的目标。 按年平均汇率(1美元=6.1932人民币元)测算,2013年,中国名义 GDP (国内生产总值)折合91849.86亿美元。 这比上年净增9558.21亿美元,同比增长11.6%。 分季度看,一季度18912.55亿美元,二季度20797.92亿美元,三季 度22529.93亿美元,四季度29702.83亿美元。 按照年平均人口计算,2013年中国大陆人均GDP (国内生产总值)为41908元,约合6767美元。 (2013年年末人口为13.6072亿,年中人口约为13.5738亿) 据统计局网站消息,国家统计局今日公布2013年国民经济运行情况。2013年GDP增速为7.7%,超过7.5%的预期目标。 初步核算,全年国内生产总值568845亿元,按可比价格计算,比上年增长7.7%,GDP平减指数同比变化1.68%。 分季度看,一季度同比增长7.7%,二季度增长7.5%,三季度增长7.8%,

四季度增长7.7%。 从环比看,一季度环比增长1.5%,二季度增长1.8%,三季度增长2.2%, 四季度增长1.8%。 分产业看,第一产业增加值56957亿元,增长4.0%;第二产业增加 值249684亿元,增长7.8%;第三产业增加值262204亿元,增长8.3%。从环比看,四季度国内生产总值增长 1.8%。全年万元国内生产总值 能耗比上年下降3.7%。 分需求看,最终消费对GDP增长的贡献率是50%,资本形成总额的贡献率是54.4%,货物和服务净出口贡献率是-4.4%。

我国国内生产总值(GDP)核算方法的演变我国国内生产总值(GDP)核算是随着经济体制改革和统计方法制度改革不断发展的。它始于上世纪八十年代初期,正式开展于1985年,建立了《国民生产总值计算方案》,但当时国民经济核算的核心指标仍然是MPS体系的国民收入,国内生产总值只是一个附属指标,并且在实际中更多地使用国民生产总值(GNP),而不是国内生产总值,其核算方法也不规范,主要是在MPS国民收入核算方法的基础上,补充了物质生产部门中非物质服务消耗、固定资产折旧的处理方法以及非物质生产部门增加值的计算方法后形成的。这时的国内生产总值只有生产核算,没有使用核算。 1985年,首次制定了《国民生产总值计算方案(试行)》。 1989年,首次建立了支出法国内生产总值核算制度,并基于国民收入使用法开始试算。 1990年1月,在总结实践经验的基础上,制定了《国民收入、国民生产总值统计主要指标解释》,对原有的国内生产总值核算方法进行了修订,修订内容主要有两个方面:一是增加了支出法国内生产总值的核算方法,二是规定了大修理基金的处理方法。但它仍是一个以国民收入核算方法为基础,辅以有关调整补充的方法。 1992年12月,根据《中国国民经济核算体系(试行方案)》的原则要求,制定了《国民生产总值、国民收入统计主要指标解释及测算方案》,首次建立起我国独立的、比较系统的国内生产总值测算方案。这时,国内生产总值与国民收入的关系发生了变化,国内生产总值从附属地位变成核心地位。 1993年10月,根据我国新的会计制度和基层企业统计一套表要求,制定了《国内生产总值指标解释及测算方案》,这一方案取消了原方案中国民收入核算方法,并对原方案中有关指标定义、计算方法等进行了修改。如,修改了劳动者报酬、生产税、社会消费等指标的定义;改进了工农业不变价总产出、政府消费、存货增加的计算方法;明确了差旅费、会议费、养路费、排污费等的处理方法以及邮政储蓄业的行业归属等。 1997年5月,根据联合国1993年SNA的原则和方法,结合我国发展社会主义市场经济的实际情况,制定了《中国年度国内生产总值计算方法》,对国内

中国失业问题的现状、原因与对策研究 【摘要】:失业是市场经济国家普遍面临的难题。20世纪以来,西方国家经常爆发严重的失业问题,迟至1980年代初和1990年代初,主要发达国家仍都出现了较高的失业率。而我国近年的失业问题也日益严重,虽然每年保持较高的经济增长率,城镇下岗职工、登记失业人口以及农村剩余劳动力的规模却不能有效地减少。探讨失业产生的原因并寻求解决的对策不仅仅是一项长期而艰巨的经济理论工作,更是一项迫切而棘手的现实任务。本文对失业问题的现状、原因,对社会的影响及对策问题进行了研究分析探讨。 【关键词】:失业问题,现状,原因,对策 一、关于失业 所谓失业(Unemployment)是指在劳动范围内,有就业能力并且有就业要求的人口而没有就业机会的经济现象。根据失业产生的原因,可以把失业区分为: 1、自愿性失业; 2、非自愿性失业:摩擦性失业,结构性失业,周期性失业; 3、隐蔽性失业。 (一)自愿失业与非自愿失业 失业有很多种类,根据主观愿意就业与否,即自愿失业与非自愿失业。 所谓自愿失业是指劳动者所要求的实际工资超过其边际生产率,或者说不愿意接受现行的工作条件和收入水平而未被雇用而造成的失业。由于这种失业是由于劳动人口主观不愿意就业而造成的,所以被称为自愿失业,无法通过经济手段和政策来消除,因此不是经济学所研究的范围。 另一种是非自愿失业,是指有劳动能力、愿意接受现行工资水平但仍然找不到工作的现象。这种失业是由于客观原因所造成的,因而可以通过经济政策以及宏观经济管理来控制。经济学中的所研究的失业是指非自愿失业。 (二)摩擦性失业、结构性失业和周期性失业 非自愿失业又可以分为摩擦性失业、结构性失业和周期性失业。 1、摩擦性失业是指生产过程中难以避免的、由于转换职业等原因而造成的短期、局部失业。这种失业的性质是过渡性的或短期性的。它通常源于劳动的供给一方,因此被看作是一种求职性失业,即劳动力需求方存在职位空缺,而劳动力供给方又存在着与此数量对应的寻找工作的失业者,这是因为劳动力市场信息的不完备,厂商找到所需雇员和失业者找到合适工作都需要花费一定的时间。摩擦性失业在任何时期都存在,并将随着经济结构变化而有增大的趋势,但从经济和社会发展的角度来看,这种失业存在是正常的。 2、结构性失业是指劳动力的供给和需求不匹配所造成的失业,其特点是既有失业,也有职位空缺,失业者或者没有合适的技能,或者居住地点不当,因此无法填补现有的职位空缺。结构性失业在性质上是长期的,而且通常源于劳动力的需求方。结构性失业是由经济产业结构变化或者产业迁移导致的,这些经济变化引起特定市场和区域中的特定类型劳动力的需求相对低于其供给。造成特定市场中劳动力的需求相对低可能由以下原因导致:(1)技术变化。原有劳动者不能适应新技术的要求,或者是技术进步使得机器替代人工,从而劳动力需求下降,此类型失业也称为技术性失业; (2)消费者偏好的变化。消费者对商品和服务的偏好改变,使得某些行业扩大而另一些

失业率对中国国内生产总值的影响 [摘要]近年来,中国经济稳步增长,但失业率也在同步增长。这明显是违背“奥肯定律”的。下面我们对GDP与失业率进行回归分析,找出中国失业率与国内生产总值的真实关系,为探索降低失业率、提高国内生产总值增长率的最佳道路提供理论依据。 [关键词]失业率、国内生产总值、奥肯定律 一、问题的提出 美国著名经济学家奥肯(Okun,A),在担任约翰逊总统时期的经济顾问委员会主席时,为了使总统、国会和公众相信,如果把失业率从7%降到4%,会使全国经济收益匪浅,便根据美国55个季度(1947—1960年)的失业率和实际GNP的变化资料,通过简单的回归方程,估算出当失业率超过自然失业率水平(4%)时,失业率每增加1%,实际GDP将损失3%。其方程式为:Y=1-3X。式中Y为实际GNP的变化率(%),X为失业率的季度变化率(%)。结果产生了著名的“奥肯定律”。 近年来,中国城镇登记失业率一直处于小幅攀升态势。1999年到2000年,失业率一直保持在3。1%左右,2001年升至3。6%,2002年升至3。6%,2002年底为4%,2003年一季度末为4。1%,全年目标控制在4。5%。就业与失业标准的重新界定会在一定程度上影响失业率。据《人民日报》报道,劳动和社会保障部对就业与失业的概念作了重新界定,按照新的标准,“失业人员”指男在16—60岁、女在16—55岁的法定劳动年龄内、有工作能力,无业、要求就业而未能就业的人员。虽然从事一定社会劳动,但劳动报酬低于当地城市居民最低生活保障标准的,视同失业。 反观中国的GDP,却一直呈稳定的上升趋势,自从1978年改革开放以来,经济一直保持较高速度的增长,年平均增长率达到9。4%,但就业并没有相应的增长。下表我们列出了中国自1978年以来的GDP与失业率(城镇登记失业率)。 表一:

2004年第10期 中国省际物质资本存量估算:1952)2000 张军吴桂英张吉鹏 (复旦大学 200433)* 内容提要:通过回顾和比较已有研究中国资本存量的相关文献,考虑到中国国内生产 总值历史数据的几次重大补充和调整,本文对各年投资流量、投资品价格指数、折旧率P重置率、基年资本存量的选择与构造以及缺失数据进行了认真的处理和研究,并在此基础上利用补充和调整后的分省数据,根据永续盘存法估计了中国大陆30个省区市1952)2000年各年末的物质资本存量。 关键词:省际资本存量固定资本投资价格指数经济折旧率 一、引言 正如许多利用总量数据计算经济增长率或全要素生产率的研究已经指出的,计算经济增长率或全要素生产率的关键是对产出与投入数据的科学计量,特别是资本数据的计量尤其重要。而对于那些直接考察投资相关问题的研究来说,资本数据更是不可或缺。已经有一些研究试图对中国的总量资本存量进行估算,在这方面比较有代表性的研究按时间顺序依次包括,张军扩(1991),贺菊煌(1992),邹(Chow,1993),谢千里等(Jefferson,etc.,1996),任若恩和刘晓生(1997),胡和阚(HuandKhan,1997),王小鲁(2000),杨格(Young,2000),王和姚(WangandYao,2001),张军(2002),黄永峰等(2002),宋海岩等(2003),李治国和唐国兴(2003),何枫等(2003),张军和章元(2003),张军等 1(2003),龚六堂和谢丹阳(2004)。 中国国内生产总值核算历史上,发生过两次历史数据的重大补充和一次历史数据的重大调整。第一次是对改革开放后的1978年至1984年数据的补充,这项工作是在1986年至1988年间进行的;第二次是对改革开放以前的1952年至1977年数据的补充,这项工作是在1988年至1997年间进行的。而第一次重大调整是在中国进行首次第三产业普查后的1994年和1995年间进行的。这两次补充数据和一次调整数据的详细资料主要发表在国家统计局经济核算司(1997)出版的5中国国内生产总值核算历史资料(1952)1995)6一书上(见许宪春(2002)对此的一个介绍)。由于这本年鉴以及1999年中国统计出版社出版的5新中国五十年统计资料汇编6都包含了分省数据,并首次

浅谈中国的失业与通货膨胀

浅谈中国的失业与通货膨胀 摘要 失业问题一直困扰着中国这个发展中的人口大国,而在宏观经济学的学习中,宏观经济政策最重要的目标就是视线低通货膨胀率下的充分就业,通过学习能够知道直观表现二者关系的便是1958年伦敦经济学家菲利普斯提出的菲利普斯曲线。1960年,萨缪尔森和索洛,提出了对菲利普斯曲线的修正,把失业率与货币工资变化率之间的关系曲线,修正为通货膨胀率与失业率之间的关系曲线。即通货膨胀率高时,失业率低;通货膨胀率低时,失业率高。为了解释新的宏观经济现象,现代的菲利普斯曲线对原始的形式作了重要的修正。弗里德曼等人指出,传统的菲利普斯曲线忽略了预期通货膨胀对工资率决定的影响。于是,弗里德曼提出了对菲利普斯曲线的又一次修正,这种修正体现在把菲利普斯曲线划分为长期和短期,并用适应性预期理论,自然失业率假说解释了短期菲利普斯曲线的有效性和长期菲利普斯曲线的无效性。我国目前失业人口激增,就业压力越来越大,因此实现低通货膨胀下的充分就业变得尤为重要。 关键词:通货膨胀率、失业率、长短期菲利普斯曲线、失业、分析 正文 一、失业与通货膨胀关系分析 在2016学年中对于宏观经济学的学习使得我对于失业与通货膨胀有了深刻的理解以及对于二者的关系与互相影响也有了更深刻的认识。宏观经济学研究的是整个经济。宏观经济学的目标是解释同时影响许多家庭、企业和市场的经济变化。而在我接下来的论文的论述中,将会简单的对失业与通货膨胀的相关问题进行分析,以及简单分析一下中国的失业情况。首先我们先来看看所谓的失业和通货膨胀:失业:在我们《宏观经济学原理》一书中有关失业的解释是这样的:失业是指一个劳动者愿意寻找工作,但由于某种原因导致没有工作岗位的状态。国际劳动工局给失业者吓的定义是:在一定能力范围内有工作能力、想工作、并且正在找工作但仍然找不到工作的人。如果一个人在一段时间内(假如一周或一个月)从事有酬工作的小时数达到或超过规定的小时数,这个人就被当成就业者;

2020年政府工作报告中,首次将城镇调查失业率作为今年工作预期目标的指标之一,这一变化背后释放了三大信号。 信号一:感受真实“温度”精准制定政策 城镇登记失业率已为人所熟知,但城镇调查失业率直到2020年才与公众见面,两者在统计的对象范围、数据口径等方面均有不同。 例如,统计城镇登记失业率中的失业人员是由拥有城镇户籍的居民主动申报失业登记而形成,统计城镇调查失业率中的失业人员由统计部门主动调查城镇常住居民而形成。 一方面,城镇登记失业率依赖城镇户籍居民主动申报登记,会造成一定程度的数据失真。另一方面,在当前中国人口流动规模巨大,大量农民进城务工的情况下,城镇登记失业率的统计对象仅为城镇户籍人员已经不能与时俱进。 可见,城镇调查失业率更能感受就业市场“温度”而准确反映就业状况,更能体现就业跟随经济波动的变化,更能突出解决当前结构性失业问题,更能精准制定就业政策,由此,设立城镇调查失业率可谓势在必行。 同时,中国政府考虑到设立城镇调查失业率预期目标是首次出现,与城镇登记失业率的并行使用是为了实现平稳过渡。 信号二:接轨国际引导预期 目前全球大多数主要经济体都在采用调查失业率来衡量本国的就业状况。在过去五年,中国GDP占世界经济比重从11.4%提高到15%左右,对世界经济增长贡献率超过30%,作为宏观经济运行重要的参考坐标之一,中国设定城镇调查失业率预期目标,实现了与其他国家的可比性,准确引导了海外对中国经济发展的预期。 信号三:聚焦高质量发展做好统计保障 当下中国正迎来新时代,经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。 高质量发展需要什么作为指引?需要什么作为参考系? 答案是高质量的统计和统计指标。2020年中央经济工作会议提出,必须加快形成推动高质量发展的统计体系。 为了聚焦高质量,统计部门研究建立能全面客观反映出“创新、协调、绿色、开放、共享”的统计体系显得尤为重要。经济增长由“量”转“质”,设立城镇调查失业率预期目标正是为新时代的高质量发展提供决策新参考。

分析我国现阶段高失业率现象 摘要二十世纪九十年代以来,我国的失业率呈不断攀升的趋势,本文对导致这种现状的原因进行分析,认为我国的体制障碍是导致当前失业率的居高不下最根本的原因。要使我国经济由“高增长、低就业”向“高增长、低失业”转变,就必须消除体制上的障碍,深化各方面的改革。 关键词失业,劳动力,体制障碍 经济高增长往往会伴随高就业,但近年来我国却是高增长与低就业并存。近20多年来,我国GDF年均增长率在8左右,失业人员却逐渐增多。总的来看,城镇登记失业率逐年上升,由1994 年的2.8 上升至20xx 年的4.3 ,这其中还不包括下岗职工和农村剩余劳动力。因此,“中国正面临世界上最大的就业战争。” [1] 一、我国高失业现况 (一)城镇登记失业人口 我国城镇登记失业人数和失业率如表1 所示。近几年来无论失业人口的绝对数还是相对比例都在上升,20xx 年城镇登记失业人数为800万人,失业率为4.3 ,分别比1994 年增加和上升了323.6 万人和1.5 个百分点,增加和上升的相对数分别为67.93 和53.57 。以此推算,城镇登记失业人

口还会增加,一定程度上说明我国失业问题在加剧。 表11994~20xx 年我国城镇登记失业人数及失业率[2] 年份城镇登记失业人员(万人)城镇登记失业率()1994 476.4 2.8 1995 519.6 2.9 1996 552.8 3.0 1997 576.8 3.1 1998 571.0 3.1 1999 575.0 3.1 20xx 595.0 3.1 20xx 681.0 3.6 20xx 770.0 4.0 20xx 800.0 4.3 (二)下岗人员 由表2可知,总体上国企下岗职工人数从1993年至20xx年逐年上升,之后20xx 年和20xx 年人数有下降。20xx 年国企下岗人数是410 万人,比上年减少105万人;而下岗职工的再就业率却在不断下降,从1998年的50下降到20xx年的26.2。这也是城镇实际失业人员的重要组成部分。 表21993~20xx年国有企业下岗职工人数及再就业率 年份国企下岗职工人数(万人)[3] 再就业率()[4] 1993 300 1994 360 1995 564 1996 542 1997 692 1998 610 50 1999 653 42 20xx 657 35.4 20xx 515 30.6 20xx 410 26.2

附件: 中国国内生产总值年度核算说明 1.年度GDP核算概况 1.1 基本概念 国内生产总值(GDP),是一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。GDP是国民经济核算的核心指标,也是衡量一个国家或地区经济状况和发展水平的重要指标。 GDP核算有三种方法,即生产法、收入法和支出法,三种方法从不同的角度反映国民经济生产活动成果。生产法是从生产的角度衡量常住单位在核算期内新创造价值的一种方法,即从国民经济各个部门在核算期内生产的总产品价值中,扣除生产过程中投入的中间产品价值,得到增加值。核算公式为:增加值=总产出-中间投入。收入法是从生产过程创造收入的角度,根据生产要素在生产过程中应得的收入份额反映最终成果的一种核算方法。按照这种核算方法,增加值由劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧和营业盈余四部分相加得到。支出法是从最终使用的角度衡量核算期内产品和服务的最终去向,包括最终消费支出、资本形成总额和货物与服务净出口三个部分。 1.2 核算范围 1.2.1生产范围 GDP核算的生产范围包括以下三个部分:第一,生产者提供或准备提供给其他单位的货物和服务的生产;第二,生产者用于自身最终

消费或资本形成的所有货物的自给性生产;第三,自有住房拥有者为自己最终消费提供的自有住房服务,以及付酬的自给性家庭服务生产。生产范围不包括不支付报酬的自给性家庭服务、没有单位控制的自然活动,如野生的、未经培育的森林、野果或野浆果的自然生长,公海中鱼类数量的自然增长等。 1.2.2 地域范围 GDP核算范围原则上包含了位于中国经济领土范围内具有经济利益中心的所有常住单位的经济活动。本报告中的年度GDP数据是由国家统计局负责核算的全国数据,未包括香港、澳门特别行政区和台湾省的地区生产总值数据。 1.3 核算单位 GDP核算主要以法人单位作为核算单位,在核算中依据法人单位从事的主要活动将其划分到不同的行业,分别计算各个行业的增加值,再将各行业增加值汇总得到GDP。 1.4 核算步骤 按照GDP核算时效性的要求,中国年度GDP要进行三次核算,第一次为“GDP初步核算”;第二次为“GDP初步核实”;第三次为“GDP 最终核实”,每一次核算结果都会有所变化。 1.4.1 初步核算 由于我国季度GDP核算采用累计核算的方式,所以1-4季度的GDP初步核算即为年度GDP初步核算。年度GDP初步核算在1月20日之前完成。年度GDP初步核算采用季度GDP核算方法得到(详见

中国GDP分析 摘要:GDP是指经济社会(即一国或一地区)在一定时间内运用生产要素所生产的全部最终产品(物品和劳务)的市场价值。一国GDP的大小代表了国家的经济实力与市场规模,人均GDP代表了国家的富裕程度和生活水平。GDP的结构对市场经济和国家宏观政策制定有导向作用,科学合理的GDP结构有利于一国经济的可持续发展。对GDP结构的分析有助于我们认识每一时期的经济发展状况,为制定经济发展计划提供依据。 关键词:国内生产总值产业结构 一、近年来我国GDP情况简介。 近年来,中国GDP保持较快增长,经济总量不断扩大,发展取得显著成就。2010年中国国内生产总值超过日本,成为世界第二大经济体。面对显著成绩的同时,我们也要看到中国经济所存在的差距与不足。中国发展中不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。出口导向、投资主导、粗放式发展亟待转型、人口红利难以持续、GDP至上矛盾突出等结构性软肋,我们也应有清醒认识。根据国际货币基金组织等国际组织数据,中国人均GDP在世界排名第100位左右,不到世界平均水平的一半。按照每人每天1美元的联合国标准,中国仍有1.5亿贫困人口。我们更要关心人均GDP数据,中国仍然是发展中国家的属性没有变,中国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变。 当然,不妄自尊大,却也不必过于菲薄。“GDP第二”怎么说都有积

极意义,特别是在全国上下理性冷静的背景下。不管怎样,经过改革开放后三十年高速发展,经济总量上确实取得了长足进步和可喜成绩。 中国经济快速发展,整个经济形势发生了翻天覆地的变化。总体来说, 中国经济是靠大量廉价劳动力、积极引进外资成功的,现在中国能否转变为内需主导型经济,是关键。同时,通货膨胀、物价上涨、房产泡沫等问题也困扰着中国,人民币汇率、全球变暖等,也需要中国担负起大国应有的责任。下面从一些具体数据来认识中国的GDP 。 表 1 表 2 由以表 2 可以直观地看出,2006年到2011年,我国的GDP 一直持续增长,且保持着较高的增长速度。2011年,我国国民经济保持平稳较快发 季度 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 绝对值(亿元) 绝对值(亿元) 绝对值(亿元) 绝对值(亿元) 2006年 216314 24040 103720 88555 2007年 265810 28627 125831 111352 2008年 314045 33702 149003 131340 2009年 340903 35226 157639 148038 2010年 401512.8 40533.6 187383.2 173596 2011年 471564 47712 220592 203260 2012年 519322 231622 231624 231626

2001—2010我国GDP计算数据 一、2001—2010我国GDP现状 2001年,国民经济持续较快增长。初步统计,全年国内生产总值为95933亿元,按可比价格计算,比上年增长7.3%。其中第一产业增加值14610亿元,增长2.8%;第二产业增加值49069亿元,增长8.7%;第三产业增加值32254亿元,增长7.4%。 2002年,国民经济持续较快增长。全年国内生产总值跃上10万亿元的新台阶,达到102398亿元,按可比价格计算,比上年增长8%。其中,第一产业增加值14883亿元,增长2.9%;第二产业增加值52982亿元,增长9.9%;第三产业增加值34533亿元,增长7.3%。 2003年,全年国内生产总值116694亿元,按可比价格计算,比上年增长9.1%,加快1.1个百分点。其中,第一产业增加值17247亿元,增长2.5%,减慢0.4个百分点;第二产业增加值61778亿元,增长12.5%,加快2.7个百分点;第三产业增加值37669亿元,增长6.7%,减慢0.8个百分点。在第三产业中,金融保险业增长6.9%,批发和零售贸易餐饮业增长6.6%,房地产业增长5.3%。 2004年,全年国内生产总值136515亿元,按可比价格计算,比上年增长9.5%。其中,第一产业增加值20744亿元,增长6.3%;第二产业增加值72387亿元,增长11.1%;第三产业增加值43384亿元,增长8.3%。第一、第三产业对国内生产总值增长的贡献率为9.2%和29.0%,分别比上年提高5.2个百分点和2.8个百分点。 2005年,全年国内生产总值182321亿元,比上年增长9.9%。其中,第一产业增加值22718亿元,增长5.2%;第二产业增加值86208亿元,增长11.4%;第三产业增加值73395亿元,增长9.6%。第一、第二和第三产业增加值占国内生产总值的比重分别为12.4%、47.3%和40.3%。 2006年,全年国内生产总值209407亿元,比上年增长10.7%。其中,第一产业增加值24700亿元,增长5.0%;第二产业增加值102004亿元,增长12.5%;第三产业增加值82703亿元,增长10.3%。第一、第二和第三产业增加值占国内生产总值的比重分别为11.8%、48.7%和39.5%。 2007年,全年国内生产总值246619亿元,比上年增长11.4%。分产业看,第一产业增加值28910亿元,增长3.7%;第二产业增加值121381亿元,增长13.4%;第三产业增加值96328亿元,增长11.4%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.7%,与上年持平;第二产业增加值比重为49.2%,上升0.3个百分点;第三产业增加值比重为39.1%,下降0.3个百分点。分季度看,一季度增长11.1%,二季度增长11.9%,三季度增长11.5%,四季度增长11.2%。 2008年,全年国内生产总值300670亿元,比上年增长9.0%。分产业看,第一产业增加值34000亿元,增长5.5%;第二产业增加值146183亿元,增长9.3%;第三产业增加值120487亿元,增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.3%,比上年上升0.2个百分点;第二产业增加值比重为48.6%,上升0.1个百分点;第三产业增加值比重为40.1%,下降0.3个百分点。 2009年,全年国内生产总值335353亿元,比上年增长8.7%。分产业看,第一产业增加值35477亿元,增长4.2%;第二产业增加值156958亿元,增长9.5%;第三产业增加值142918亿元,增长8.9%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.6%,比上年下降0.1个百分点;第二产业增加值比重为46.8%,下降0.7个百分点;第三产业增加值比重为42.6%,上升0.8个百分点。 2010年,国内生产总值397983亿元,比上年增长10.3%。其中,第一产业增加值40497亿