先秦诸子与地域文化第四讲(荀子与燕赵、三晋、齐鲁文化)

- 格式:ppt

- 大小:229.00 KB

- 文档页数:33

齐鲁文化解析齐鲁文化是中国传统文化的重要组成部分,它涵盖了齐国和鲁国的文化传统,具有深厚的历史底蕴和丰富的文化内涵。

一、齐鲁文化的起源与发展齐鲁文化源于春秋时期的齐国和鲁国,两国相邻,文化交流频繁,形成了独特的文化体系。

齐国以姜太公为代表,注重功利和革新;鲁国以孔子为代表,注重伦理和传统。

这两种文化在发展中逐渐融合,形成了具有丰富历史内涵的齐鲁文化。

二、齐鲁文化的特点尚功利与重伦理:齐鲁文化既有尚功利的倾向,也有重伦理的特点。

齐国的尚功利表现在追求实际利益,重视经济实力和军事力量;而鲁国的重伦理则强调道德、礼义的重要性,注重社会秩序和人际关系。

尚自然与重人文:齐鲁文化既有尚自然的倾向,也有重人文的特点。

齐国的尚自然表现在对自然环境的尊重和利用,注重人与自然的和谐;而鲁国的重人文则强调人的价值和尊严,注重人的精神追求和文化传承。

三、齐鲁文化的影响对中国传统文化的影响:齐鲁文化作为中国传统文化的重要组成部分,对中国传统文化产生了深远的影响。

它所倡导的道德观念、人文精神等,成为中国传统文化的重要组成部分。

对世界文化的影响:齐鲁文化不仅在中国产生了重要影响,也对世界文化产生了影响。

例如,孔子的思想被传播到世界各地,成为世界文化遗产的一部分。

四、齐鲁文化的传承与发展传承:为了传承和弘扬齐鲁文化,我们需要加强对齐鲁文化的挖掘和研究,通过各种方式将这一文化传承下去。

例如,可以通过举办文化活动、开设讲座、编写教材等方式,让更多的人了解和认识齐鲁文化。

发展:在传承的基础上,我们还需要对齐鲁文化进行创新和发展。

例如,可以通过引入现代科技手段、开展文化产业合作等方式,推动齐鲁文化的现代化发展。

同时,我们还可以借鉴其他文化的优秀元素,丰富和发展齐鲁文化的内容和形式。

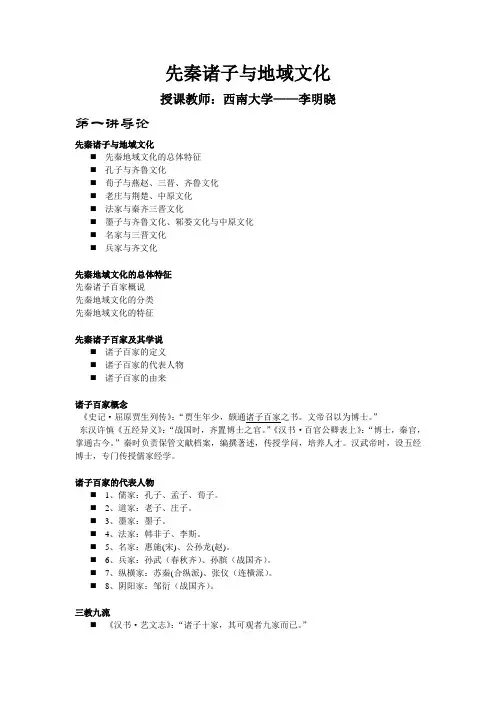

先秦诸子与地域文化授课教师:西南大学——李明晓第一讲导论先秦诸子与地域文化⏹先秦地域文化的总体特征⏹孔子与齐鲁文化⏹荀子与燕赵、三晋、齐鲁文化⏹老庄与荆楚、中原文化⏹法家与秦齐三晋文化⏹墨子与齐鲁文化、邾娄文化与中原文化⏹名家与三晋文化⏹兵家与齐文化先秦地域文化的总体特征先秦诸子百家概说先秦地域文化的分类先秦地域文化的特征先秦诸子百家及其学说⏹诸子百家的定义⏹诸子百家的代表人物⏹诸子百家的由来诸子百家概念《史记·屈原贾生列传》:“贾生年少,颇通诸子百家之书。

文帝召以为博士。

”东汉许慎《五经异义》:“战国时,齐置博士之官。

”《汉书·百官公卿表上》:“博士,秦官,掌通古今。

”秦时负责保管文献档案,编撰著述,传授学问,培养人才。

汉武帝时,设五经博士,专门传授儒家经学。

诸子百家的代表人物⏹1、儒家:孔子、孟子、荀子。

⏹2、道家:老子、庄子。

⏹3、墨家:墨子。

⏹4、法家:韩非子、李斯。

⏹5、名家:惠施(宋)、公孙龙(赵)。

⏹6、兵家:孙武(春秋齐)、孙膑(战国齐)。

⏹7、纵横家:苏秦(合纵派)、张仪(连横派)。

⏹8、阴阳家:邹衍(战国齐)。

三教九流⏹《汉书·艺文志》:“诸子十家,其可观者九家而已。

”⏹吕思勉《先秦学术概论》:“故论先秦学术,实可分为阴阳、儒、墨、名、法、道、纵横、杂、农、小说、兵、医十二家也。

”文化与地域关系⏹饮食⏹性格⏹语言⏹曲艺饮食与地域文化⏹供应老陈醋,每户一斤⏹贵州人不怕辣、湖南人辣不怕,四川人怕不辣⏹“涮涮辣”(“象鼻椒”,傣语“玛苤【piě】掌象”,意为“大象吃了都会叫”;印度称“魔鬼椒”),云南德宏,100万斯科维尔单位。

吃醋的传说⏹清·王棠《燕在阁知新录》:“世以妒妇比狮子……狮子日食醋各一瓶,吃醋之说本此。

”⏹苏轼《寄吴德仁兼简陈季常》:“龙邱居土亦可怜,谈空说有夜不眠,忽闻河东狮子吼,柱杖落手心茫然。

”⏹唐代刘餗(sù)《隋唐嘉话》:“梁公夫人至妒,太宗将赐公美人,屡辞不受。

燕赵文化在谈论这个宏伟的主张之前,我们应该首先定义文化与民俗之间的关系。

民间文学艺术应该是某个地区像蜘蛛网一样受到社会意识形态支持的文化的一部分。

就像文化的一个子集。

民俗可以反映某种文化,但不能涵盖文化。

近年来,文化概念经常被滥用,因此出现了流氓文化和厕所文化的言论。

也许恰恰是因为文化概念所代表的意义范围太广,使得人们总是无意识地和潜意识地滥用该词。

在本文中,文化的定义被英国人类学家E·B·泰勒(E·B·泰勒)引用,他是第一位对文化定义产生重大影响的人。

泰勒对文化的定义是古典的。

在原始文化的“文化科学”一章中,他说:“文化或文明,就其广泛的民族学意义而言,是一个复杂的整体,包括知识,信仰,艺术,道德,法律,习俗和所有其他能力,以及人们成为社会成员所养成的习惯。

”文化的概念以及该概念所涵盖的特定类别,例如信仰,艺术,道德和民俗,在一定时期内从未被确定。

以中国文化为例,朝代的兴衰不断为这个词注入新的内容和形式。

某个地区的文化可以按时间划分。

但是,如果在历史的某个阶段或某个阶段形成的文化始终被用来覆盖该地区从远古时代到现在的整个人文精神形态,那么很显然根本没有注意到时代。

所以我想在这里提出,所谓的燕赵文化就会想到河北文化;当提到三晋文化时,您想到的是山西文化。

当我们提到齐鲁文化时,我们认为山东文化等已经将时空的概念分开了,但并不是真正地覆盖了当地文化。

无论是燕赵文化还是齐鲁文化,都只能是对一定时期历史上该地区人文精神的概括反映,而不能代表该地区的整个历史进程。

由于地区原因(例如巴蜀地区),尽管历史上当地文化的人文精神相对完整,但传承却较少。

但是,经过数千年的发展,省界文化的原始表现形式已无法覆盖整个历史过程中所表达的文化形式。

尽管没有必要推翻燕赵,齐鲁,景初等地域文化的代名词,但这些代表一定时期的古老地域文化概念早已不复存在。

燕赵这个词代表的国家太早了,齐鲁,三晋,荆楚,三琴(或关中),中原和武岳等与这两个国家形成系列的区域文化基本上是每个附庸国的领土。

传承齐鲁文化让中华文化在发扬中光大我们长期生活工作在齐鲁大地,在言谈话语中经常谈及齐鲁文化,要想传承宏扬齐鲁文化,必须首先了解齐鲁文化的内涵。

所谓齐鲁文化,就是在齐、鲁两个诸侯国存在800年左右的时间内,在齐鲁大地上产生的一切文明成果。

齐鲁文化是当之无愧的先进文化。

它经受了2000多年历史的考验。

它被大多数中国人和一部分外国人所接受,它推动了人类文明和社会的进步。

齐鲁文化在它生成之初,是地域文化。

秦始皇统一中国,使齐鲁文化走向全国成为可能。

汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”,使齐鲁文化成了全国的主流文化。

齐鲁文化是中国传统文化的重要组成部分。

齐鲁文化虽然不能等同于中国传统文化,但中国传统文化之主流、核心、精华是齐鲁文化。

齐鲁文化的代表人物,从齐国方面来看,主要是姜太公、管子、齐桓公、宴子、孙武、孙膑、邹衍、荀子。

从鲁国方面看,主要是周公、孔子、颜子、曾子、孟子。

齐鲁文化的思想理论成果,集中体现在齐鲁文化的经典著作里。

齐鲁文化以儒家文化为主体和核心,承上启下,继往开来,兼容并蓄,博大精深,将5000年中华文明连为一条不断的长河,具有极其丰富的思想内涵。

主要是:以人为本、以仁为核心、以德为美、以孝为先、以和为贵、以礼为范、以“三纲五常”为主要内容、以天人合一阴阳和谐为最高境界、以“中庸”为基本方法、以因时变革为前进动力。

一、以人为本齐鲁文化具有明显的人文主义特征。

以人为本是齐鲁文化的灵魂和核心。

齐鲁文化是围绕“人”这个核心展开的,因此我们把齐鲁之学概括为“人学”。

无论是儒、法两家重人道、轻天道,还是道、墨两家重天道、轻人道,人都处于思考的中心位置。

天、地、人并为三才,人是宇宙万物的中心。

儒家传统的天人合一思想,把人事归依于天道,把人的伦常情感贯注于“天道”,使“天”变成理性和道德的化身,实际把“天”还原为人,强调天人之间的统一性与合理性。

由重“人”出发,各家无不重视高扬人道旗帜,把人作为治国理政的根本。

孔子的“修己以安百姓”,孟子的“民贵君轻”,《管子》的“以人为本,本治则国固”,“始于爱民”,《荀子》的“安以静兵息民,慈爱百姓”,《墨子》的“兴天下之利,除天下之害”等,无不体现了人文主义特征,放射着以人为本的光辉。

齐鲁文化的历史地位(二)引言概述:

齐鲁文化作为中国优秀的传统文化之一,具有悠久的历史和丰富的内涵,对中国文化的发展和演进起到了至关重要的作用。

本文将从五个方面探讨齐鲁文化的历史地位,并详细阐述每个方面的相关内容。

一、齐鲁文化在中国古代文化中的地位

1.齐鲁文化的地理位置和历史背景

2.齐鲁文化的主要代表人物和作品

3.齐鲁文化与其他地方文化之间的交流与融合

二、齐鲁文化对中国古代文明的贡献

1.齐鲁文化的农耕文化传统和农业技术

2.齐鲁文化对中国古代礼仪文化的影响

3.齐鲁文化在音乐、舞蹈和戏剧方面的贡献

三、齐鲁文化在中国古代思想文化中的重要地位

1.孔子及其弟子对中国古代思想的影响

2.齐鲁文化的儒家思想传承和发展

3.齐鲁文化对中国古代政治体制和社会伦理的塑造

四、齐鲁文化对中国古代艺术的影响

1.齐鲁文化在绘画和书法艺术中的地位

2.齐鲁文化对陶瓷艺术的影响和贡献

3.齐鲁文化在园林建筑和景观设计方面的传统

五、齐鲁文化对现代社会的影响和传承

1.齐鲁文化在教育领域中的传承和推广

2.齐鲁文化对中国美食和饮食文化的贡献

3.齐鲁文化在旅游业中的地位和影响

总结:

齐鲁文化作为中国古代文化中的重要组成部分,以其深厚的历史底蕴和丰富的内涵,在农耕文化、礼仪文化、思想文化、艺术以及现代社会等方面都发挥了重要的作用。

其传承与发展对于推动中国文化的多元发展和国家的繁荣发展具有重要意义。

我们应该珍惜和传承齐鲁文化,让其在当代社会中发扬光大,为我们的祖国增添独特的文化魅力。

中国的区域文化,老师上课的时候说,大致可以分为7种。

分别是齐鲁文化、燕赵文化、三秦文化、三晋文化、楚文化、吴越文化和巴蜀文化。

据课上所说和资料显示,这些文化具有以下特点。

1.齐鲁文化一直具有文化的和政治的象征意义,基本代表了华夏文化传统的正宗。

齐鲁之地的农业发达,又因濒临沿海和运河、黄河,商业城市比较繁荣,民间手工业如陶瓷、纺织、冶炼等也颇发达。

因此,鲁的农业、齐的工商业,加上孔子、孟子、管子、墨子、孙武等大批文化巨人,构成了齐鲁文化的鲜明个性。

一般说来,齐鲁文化具有粗旷古朴、豪爽热烈的特点。

2.燕赵文化,主要是指今天的河北和山西、陕西的中北部地区。

燕赵地区气候相对干冷,农业以粟、豆类为主,畜牧业也占相当地位,赵的城市商业也比较发达。

燕赵文化虽属汉族农业文化地区,但由于燕赵处在当时的农牧分界线地区,因此燕赵文化与边外游牧文化关系密切。

自十六国和北朝、辽、金、元、清等朝以来,一直处在胡汉交融的状态;为了抵御外侵,形成勇武好搏击的特点,具有悠久的武术传统。

3.三秦文化,在今陕西地区,包括甘肃、宁夏的东南部。

秦人以法家思想治国,文化上具有鲜明的功利主义特点,加之其地理位置便于与北方和西域的文化交流,使其在农耕文化的基础上,具有包罗万象、兼容并蓄的特点,不仅留下了历史上各民族文化、各种宗教、各种艺术形式的痕迹,商业文化也很发达。

由于文化中心逐渐向东南转移,这里的社会经济文化发展逐渐滞后,原有文化开放性日益减弱,保留了较为传统的文化心态。

4.三晋文化,主要包括今天的山西大部、河南的北部和中部,三晋文化实际上可以说是“中原文化”的代称。

地处中州,各种文化碰撞交流于此,使这里的文化呈现出一种共享性。

商业的流动性和因水患、战乱和灾荒引起的人口流动一起,造成这里的人口频迁特点。

特别是地处平原,四通八达,因此区域文化的特点不如其他地区明显。

5.楚文化,分布地区包括今天两湖、安徽、江西的西北部和河南的南部,其中以两湖和安徽的部分为核心地区,淮河流域和鄱阳湖流域等作为其边缘地区。

春秋战国时期的区域文化差异春秋战国时期是中国历史上一个充满变动的时期,不仅社会制度经历了从封建制向莫待制的转变,地理、政治、文化等方面也都发生了巨大的变化。

尤其是在文化方面,由于地理和历史的原因,各个地区的文化发展出现了很大的差异。

一、齐鲁文化齐鲁文化是中国古代文化的重要组成部分,是华夏文化中的一支重要支流。

齐鲁文化得以形成和发展的根本是齐鲁地区特有的地理条件和人文环境。

齐鲁地区位于中国五千年文明的中心,是中原、华北地区和东海之间的过渡地带。

同时,齐鲁地区还有特殊的地形地貌和气候环境,这使得齐鲁地区的文化发展与外界相对独立。

齐鲁文化是勤劳、务实、善良、朴实的典型代表。

这种文化传统最早见于孔子,孔子的思想主张道德、修身、齐家、治国、平天下,强调仁爱、忠诚、孝道、礼仪等。

孔子的学说深刻影响了中国的历史发展和社会思潮,形成了齐鲁文化在文化、教育、人文素质等方面的特点。

二、楚文化楚文化是中国历史上一个特殊的文化,它的产生和发展是受到楚国的地理环境、历史传统、社会制度的影响。

楚国地处江南,南北交通便利,位于南北两种文化的交界处,因此楚文化是融合了南北文化的产物。

楚文化凸显的最为突出的特点是积极进取、自强不息的精神。

楚国在战国时期是一个势力强大的国家,自足自信,具有强烈的地方意识。

楚国国君重视民生和农业生产,鼓励发展手工业和商业,这使得楚国文化在农业、手工业和商业等方面有富强的特点。

此外,楚文化还重视威武和豪迈,有着“俊才逐鹿的精神”。

三、魏晋文化魏晋文化是中国历史上文化的重要阶段之一,它的形成和发展是在战火洗礼下逐步成长起来的。

魏晋时期是中国经济、文化等各个方面发展最为迅猛的阶段之一,也是中国历史上一个重要的时期。

魏晋文化以洒脱、超脱、消极和浪漫等为基本特征,在文学、艺术、思想、哲学等多个方面都展现出强烈的个性和特色。

魏晋时期的文人墨客取道于乱世中的日夜忧惧,从而形成了独特的文化氛围。

魏晋文化深受汉族文化和游牧文化的影响,它的艺术、哲学和思想反映了当时的政治和社会状况。

先秦诸子知识点总结先秦诸子是中国古代思想家、哲学家的代表,主要包括孔子、孟子、老子、庄子、墨子、荀子、韩非子、列子等。

他们的思想在古代中国影响深远,对中国哲学、道德、政治、教育、文化等方面产生了重大影响,也为中国传统文化奠定了基础。

下面将对先秦诸子的思想进行总结,以便更好地理解和学习中国古代哲学思想。

孔子:孔子是中国古代思想家、儒家学派的创始人。

他提出了“仁”、“义”、“礼”、“智”、“信”等道德观念,强调人的修养和道德之重要。

他主张:“己所不欲,勿施于人”,要求人们能够换位思考,体谅他人,做到“己欲立而立人,己欲达而达人”。

孔子强调教育的重要性,提出了“五行”,即“文、义、礼、乐、政”,主张通过教育来培养人的品德和才能。

他还提出了“君子”、“小人”、“君子之风”等概念,认为一个君子应该具备高尚的品德和优秀的才能,能够做到“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”。

孟子:孟子是儒家学派的重要代表,他对孔子的思想进行了进一步的发展和阐述。

孟子主张“性善”,认为人的本性是善的,而“恶”出于外在环境的影响。

他提出了“教化三则”的观点,即“天之生物也唯人以为贵”,“有位也行,行位也荣,荣位也达,达位也快”,“生之谓性,命之谓义,善之谓道”,强调教育的重要性,要求人们培养自己的品德和才能,做到“教化为善”,“追先王之道”,“循礼义而动”。

老子:老子是道家学派的创始人,他提出了“道”、“无为”、“无我”等哲学观念。

老子认为,万物皆源于道,而道又是无形无象的,无所不在,可以说是宇宙的本原。

他提出了“无为而治”、“以无为而治天下”等观点,强调要顺应自然,顺势而为,不要人为的干预和强求。

老子还提出了“无为而无不为”,强调心无所窒,胸有丘壑,要做到无欲则刚、无为而治、无行而步、无方而处。

庄子:庄子是道家学派的代表人物之一。

他提出了“自由”、“无为”的观念,认为人应该顺应自然,顺势而为,不要人为的干预和干涉。

庄子还提出了“齐物论”、“逍遥游”、“无我”等哲学观点,强调自由自在,无为而治,要做到心如止水,君子之道非止非行,非理非非理,非物非非物,无所不足。

先秦诸子精华知识点总结儒家儒家思想以孔子为代表,提倡仁义礼智信五种道德为人之基本要素。

儒家思想强调家族和社会的伦理观念,强调礼义之道,强调忠孝之道,主张“修身齐家治国平天下”,强调品德修养和政治治理。

儒家思想强调人伦关系,提倡仁爱之道,指导人们如何做人、处事,如何治国理政。

儒家强调礼仪法度,规范人们行为礼节,强调礼义道德教化,倡导“以礼治国”。

儒家强调孝道,强调家庭伦理,倡导“教子有道、治家有教、治国以礼、天下为公”。

儒家思想作为中国古代最重要的思想流派,对中国的政治、社会、文化产生了深远的影响。

道家道家思想以老子、庄子为代表,提倡“道法自然”,主张“无为而治”,强调个体自由和与自然和谐相处。

道家思想强调道德自然,主张修身养性,强调人的内在修养和自身完善。

道家注重个体内心的静心修养,提倡世俗生活之外的超然境界,强调“无为而治”,否定功利功成,反对形而上的理想。

道家思想融合了自然观与人生观,主张顺应自然,顺其自然。

道家主张非为而治,主张无为而治,提倡超然境界,强调心静自然,在道家思想中,强调无为而治的理念,与儒家思想中的道德修养和政治治理的理念形成鲜明对比。

墨家墨家思想以墨子为代表,主张“兼爱”,提倡平民主义,倡导“兼爱”、“非攻”等道德观念。

墨家思想注重实用和功利,提倡简约和节俭,倡导“无为而治”,主张实用主义和经验主义,强调实用和效益。

墨家思想主张兼爱,提倡全民平等,倡导“非攻”。

墨家反对战争,主张和平共处,提倡以德服人,推崇兼爱和非攻的道德价值观。

法家法家思想以商鞅、韩非、李斯等人为代表,主张法制和秩序,提倡严刑峻法,强调权谋和利益。

法家思想强调法治,主张法令严明,倡导以法制治国。

法家思想强调权谋和利益,主张权术政治,倡导利己主义,反对道德主义。

名家名家思想以宋玉、列御寇、慎到等人为代表,主张空灵感性,提倡逍遥自在,强调心性本真。

名家思想强调感性与理性的平衡,主张心灵自在,倡导“风雅逍遥”的生活态度。

《诗经国风》的地域文化格局《诗经国风》的地域文化格局《诗经国风》,基本都是采诗官到各地采集的民谣,经过乐官整理之后而编订的,分为十五国风,不过某些篇可以合并,他们能够反映一个地域的风俗和文化风格,对于我们了解周朝地方文化很有意义。

以下是小编收集整理的《诗经国风》的地域文化格局,希望对大家有所帮助。

《诗经国风》的地域文化格局《诗经·国风》作为各地民歌的总集,生动地反映了从西周末到春秋中叶各诸侯国的风土人情,具有鲜明的地域文化特色。

地域性是中国文化的一个突出特点。

《晏子春秋·问上》曾说:“百里而异习,千里而殊俗。

”[1]俗谚也有“十里不同风,百里不同俗,千里不同情”的说法。

中国文化是以地域来划分的,虽然从总体上看是统一的,但这种统一性是通过一个个文化区域体现出来的。

人类总是在一定空间范围内,按照一定的风俗习惯,创造着各自的生活样式,自然而然的形成了各种风格迥异的地域文化圈。

这里的“地域文化”是研究文化空间组合的人文学科——地域文化学的一个重要范畴,也被称为“区域文化”。

[2] 它考察的是某一地区文化的起源、传承、演变和表现形式等内容。

中国的传统文化就是通过各种地域文化圈之间的交流、融合、变异而逐渐产生发展起来的。

中国的地域文化源远流长,早在远古时代就有分布广泛的人类活动。

《左传》的“虞人之箴”曾说:“芒芒禹迹,画为九州,经启九道。

”[3] 这里记载的是夏王朝的范围,“九州”、“九道”的说法证明夏朝的统治地域已经小有规模。

而商代曾有过五次迁都,据《竹书纪年》记载,商代前期频繁迁都,商王仲丁即位后,“自亳迁于嚣”;河亶甲“自嚣迁于相”;祖乙迁“庇”;南庚“自庇迁于奄”;盘庚“自奄迁于北蒙,曰殷”。

[4] 如此频繁的迁都恰恰说明当时的地域文化的范围在不断扩展,相互之间的碰撞、融合十分活跃。

到了周代,大规模的分封极大地促进了各地区域文化的发展。

为了巩固周王朝的统治,西周初期,周天子将宗室功臣分封到各地做诸侯,正如《诗·小雅·北山》所盛赞的那样:“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

战国时楚文化、齐文化、秦文化、三晋文化、燕文化各方面有什么不同?看到这个题目有些腿抖,这是要写博士论文的节奏呀!要知道,其中每个文化都是博大精深,具有鲜明的地域特点和文化特征,而且每个文化都够学者研究一生的。

这里只能对这几种文化的特点进行简单的介绍,而且每种文化的特点都反映在古人生活的方方面面,这里不一一赘述。

如有不足,勿喷!战国七雄是指战国时期的七个最强的诸侯国,也代表了除了周文化之外不同文化体系(楚文化、齐文化、秦文化、三晋文化、燕文化)。

(楚国男神屈原)楚文化具有神巫性、浪漫性的文化特点。

楚文化继承了许多商周文化特点,其辉煌灿烂的文化成就举世瞩目。

楚文化是我国古文化的重要一支。

它是以江汉地区为中心,在原始宗教、巫术、神话的沃土中发展起来的一支由楚人创造的具有浓郁地方色彩的开放而多元的南国文化。

原始楚文化以神巫性、浪漫性、卓然不屈的文化精神的总体特征,对文学加以渗透,形成了南楚文学的独特风格,为后世中华民族灿烂文化的形成和发展做出了突出贡献。

(天庭看门大爷姜太公)齐国文化(齐鲁文化)是以孔子的儒和老子的道为两条主线发展的。

齐国文化是齐地文化的一特定历史时期的文化,通常所说的齐文化是指齐国文化。

齐文化主要继承姬周文化。

战国时各地诸侯相争,使原本周文化独尊的局面逐渐破坏,各地区文化开始有“本地化”的改变趋势。

到了战国时代以后,这种情况更明显,但齐文化还是保留了较多的周文化因子。

齐鲁文化是齐文化和鲁文化的统称,东临滨海的齐国产生了以姜太公为代表的道家思想学说又吸收了当地土著文化(东夷文化)并加以发展,而春秋时期的鲁国,产生了以孔子为代表的儒家思想学说,两种古老文化存在差异,相对来说,齐文化尚功利,鲁文化重伦理;齐文化讲求革新,鲁文化尊重传统。

(霸道总裁秦始皇)秦文化特点是注重实效,讲求功利,勇于创造。

秦文化是秦氏宗族文化进化和社会历史发展的产物。

秦国地处西戎,长期经受社会环境与战争洗礼,受到西北少数民族的影响;秦族人性格质朴、率直,性情坚强彪悍,做事敢作敢为,在艰苦的环境中善于嬗变和进取。