训练14 怀疑与学问

【基础考查】

1.下面语段中加点字的读音完全正确的一项是()

美丽是平凡的,平凡得让你感觉不到她的存在;美丽是平淡的,平淡得只剩下温馨.的回忆;美丽又是平静的,平静得只有你费尽心思才能激起她的涟漪.。广袤.无垠的大地是美丽的,巍峨矗立的高山是美丽的,鳞次栉.比的高楼大厦是美丽的。

A.xīng yī máo zhì

B.xīn yī mào zhì

C.xīng qí mào jié

D.xīn qí máo jié

【答案】B

【解析】“馨”读作xīn,“涟漪”形容被风吹起的水面波纹。读作lián yī,“广袤”读作guǎng mào,“鳞次栉比”栉:梳篦的总称。像鱼鳞和梳子齿那样有次序地排列着。多用来形容房屋或船只等排列得很密很整齐。读读 lín cì zhì bǐ。故选B。

2.下列词语书写完全正确的一项是( )

A.懒惰锻练折扣不攻自破

B.盲从迷信流俗辨伪去妄

C.大儒停滞墨守腐草为莹

D.步骤修正凶险辩别是非

【答案】B

【解析】本题考查学生对字形的掌握情况,关于字形,要求学生平时的学习中注意字形的识记和积累,特别是形近字。辨析字形既要注意平时的积累,也要联系整个词语的意思。B项正确。ACD三项修改为:A.锻炼.;C.腐草为萤.;D.辨.别是非。

3.补在横线处的语句排序正确的一项是()

一切学问家,不但对于流俗传说,就是对于过去学者的学说也__________,__________,__________,__________:要这样才能有更新更善的学说产生。

①常常和书中的学说辩论②常常修正书中的学说

③常常要抱怀疑的态度。④常常评判书中的学说

A.①④③②B.③①④②C.④①③②D.③②④①

【解析】通读四个句子,可以发现③承接上文“过去学者的学说”,谈态度,这是观点;然后①的“辩论”④的“评判”②的“修正”是按人们认识事物的规律排序的。因此选B。

4.下列选项不符合本文的中心论点的一项是()

A.学者先要会疑。B.学则须疑。

C.学问的基础是事实和证据。D.做学问时,我们应有怀疑精神。

【答案】C

【解析】C项“学问的基础是事实和证据”不符合本文的中心论点。本文论证的中心论点是“治学必须有怀疑精神”读其它三项表述的都是这个观点。

【综合运用】

5.为了培养同学们的科学创新精神,班级举办了一次以“大胆想象,积极思考”为主题的班会。班会中有一些问题,请你参与解决。

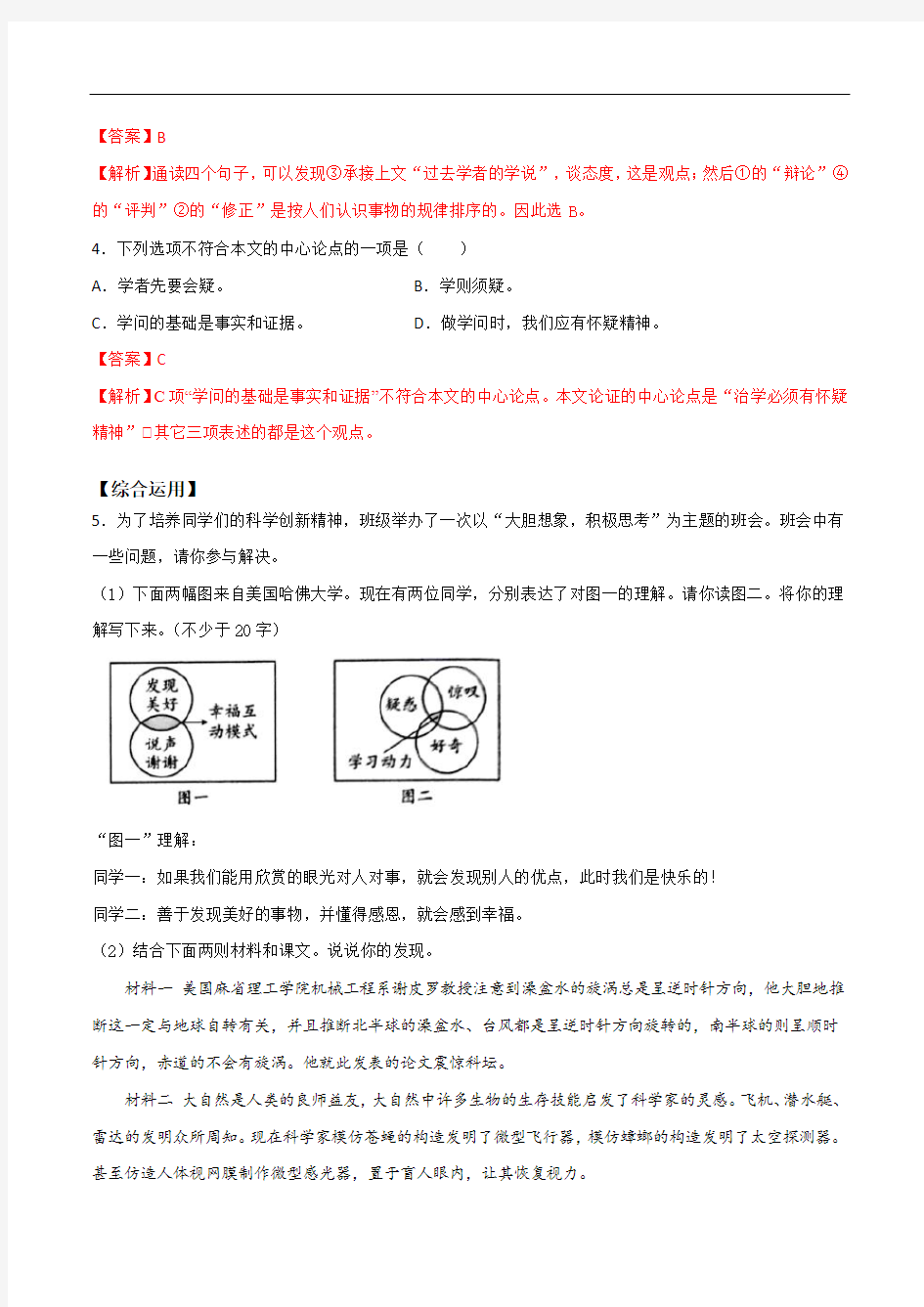

(1)下面两幅图来自美国哈佛大学。现在有两位同学,分别表达了对图一的理解。请你读图二。将你的理解写下来。(不少于20字)

“图一”理解:

同学一:如果我们能用欣赏的眼光对人对事,就会发现别人的优点,此时我们是快乐的!

同学二:善于发现美好的事物,并懂得感恩,就会感到幸福。

(2)结合下面两则材料和课文。说说你的发现。

材料一美国麻省理工学院机械工程系谢皮罗教授注意到澡盆水的旋涡总是呈逆时针方向,他大胆地推断这一定与地球自转有关,并且推断北半球的澡盆水、台风都是呈逆时针方向旋转的,南半球的则呈顺时针方向,赤道的不会有旋涡。他就此发表的论文震惊科坛。

材料二大自然是人类的良师益友,大自然中许多生物的生存技能启发了科学家的灵感。飞机、潜水艇、雷达的发明众所周知。现在科学家模仿苍蝇的构造发明了微型飞行器,模仿蟑螂的构造发明了太空探测器。甚至仿造人体视网膜制作微型感光器,置于盲人眼内,让其恢复视力。

(1)示例:学习的动力来自质疑、探索和发现的共同驱动。

(2)示例:科学家们能从一个科学领域的发现中产生联想,多角度思考问题,经过怀疑、推测、研究、论证之后,从而有新的发现。

【解析】

(1)本题考查学生图文转换的能力,作答时,一定要认真观察题目中给出的图示,根据图示中的汉字标示,即可作答。根据图中的文字信息,当有“疑惑”“惊叹”“好奇”交织在一起时,就产生了学习的动力,理解为善于提出疑问,保持好奇心,总能发现生活带给我们的惊喜,就会有学习的动力。

(2)考查学生的分析探究能力。字型阅读两则材料,结合材料内容,材料一美谢皮罗教授从澡盆水的旋涡总是呈逆时针方向,进而大胆地推断;材料二大自然中许多生物的生存技能启发了科学家的灵感,人类模仿生物特点来发明制造。再结合课文“治学必须有怀疑精神”,告诉我们在日常生活中,只要留心观察,发现身边的点点滴滴,大胆质疑,多角度思考问题,就能从平常中获得知识。还有不同领域里的科学发现可以互相启发,互为论据,并且从中得出新结论。

【课内阅读】

阅读下面文字,完成下面小题

怀疑与学问

顾颉刚

①“学者先要会疑。”——程颐

②“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。”——张载

③学问的基础是事实和证据。事实和证据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠;要知道实际的情形,只有靠自己亲自视察。做学问也是这样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实根据;但这种证据有时候不能亲自看到,便只能靠别人的传说了。

④我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。我们信它,因为它“是”;不信它,因为它“非”。这一番事前的思索,不随便轻信的态度,便是怀疑的精神,也是做一切学问的基本条件。我们听说中国古代有三皇、五帝,便要问问:这是谁说的话?最先见于何书?所见的书是何时何人著的?著者何以知道?我们又听说“腐草为萤”,也要问问:死了的植物如何会变成飞动的甲虫?有什么科学根据?我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

⑤我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑:因怀疑而思索,因思索而辨别是非;经过“怀疑”“思索”“辨别”三步以后,那本书才是自己的书,那种学问才是自己的学问。否则便是盲从,便是迷信。孟子所谓“尽信书则不如无书”,也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。

⑥怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。对于别人的话,都不打折扣地承认,那是思想上的懒惰。这样的脑筋永远是被动的,永远不能治学。只有常常怀疑、常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。在不断的发问和求解中,一切学问才会发展起来。许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的。清代的一位大学问家——戴震,幼时读朱子的《大学章句》,便问《大学》是何时的书,朱子是何时的人。塾师告诉他《大学》是周代的书,朱子是宋代的大儒;他便问宋代的人如何能知道一千多年前的著者的意思。法国的大哲学家笛卡儿也说:“我怀疑,所以我存在。”他的哲学就建立在对于万事万物的怀疑和明辨上。一切学问家,不但对于流俗传说,就是对于过去学者的学说也常常要抱的态度,常常和书中的学说,常常书中的学说,常常书中的学说:要这样才能有更新更善的学说产生。古今科学上新的发明,哲学上新的理论,美术上新的作风,都是这样起来的。若使后之学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术停滞,人类的文化也就不会进步了。

6.文章开头引用程颐、张载的话独立成段,有何作用?

7.请将下面的词语填入第⑥段画横线处。(只填序号)

A.辩论 B.怀疑 C.修正 D.评判

8.下面的材料能否作为第⑤段观点的论据?为什么?

材料:去年,一个8岁的福州男孩针对小学二年级下册的语文课本文章《羿射九日》的内容提出疑问:前一段刚提到“江河里的水被蒸干了”,下一段又提到“他蹚过九十九条大河,来到东海边”,羿是怎么蹚的?

对于孩子的疑问,人民教育出版社在其官方微博回应称:“这个孩子敢于质疑,能够边读边思考,提出了很好的问题。联系上下文,‘蹚’字的确用得不恰当。教材编写组正在认真研究,会对教材进行适当修改,下个版本的教材这个问题就解决了。”

【答案】

6.开头引用两位大学问家的名言单独成段,不仅表明了作者的中心论点,而且也是有力的道理论据,也为下文的论证提供了依据。

7.依次为:B A D C

8.能。材料中的小男孩不迷信课本,敢于对课本的内容提出疑问,体现的就是对任何一本书中的内容不盲从、不迷信的怀疑精神。所以可以作为第⑤段的论据。

【解析】

6.本题考查议论文开头段落的作用。本文的中心论点是“治学必须有怀疑精神”,故开头引用北宋两位哲学家的名言“学者先要会疑”“学则须疑”提出了本文的观点,点明了怀疑与学问的关系;同时名言也属于道理论据,能从道理上证明“治学必须有怀疑精神”这个论点。

7.本题考查词语的排序。作者在论述怀疑对建设新学说的作用时,将怀疑到创新的治学过程细分为五步。治学首先要有“怀疑”的态度,因为不经过“怀疑”那就是盲从;“怀疑”又是“辩论”的前提条件;故第一个“常常”后面应填“要抱怀疑的态度”,第二个“常常”后面应填“和书中的学说辩论”。经过“辩论”后要有所“评判”,“评判”又是“修正”的前提,故第三个“常常”后面应填“评判书中的学说”,第四个“常常”后面应填“修正书中的学说”。“怀疑”“辩论”“评判”“修正”这四步构成逐层深入,步步递进的关系,故顺序为:BADC。

8.本题考查对补写论据的辨析。材料讲的是一个8岁男孩针对小学二年级下册的语文课本文章《羿射九日》的内容提出疑问,体现了一种敢于质疑的精神。而第⑤段的论点是“我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”,故小男孩不迷信课本,敢于质疑的这个事例能证明该论点,能作为该论点的事实论据。

【类文阅读】

阅读下面的文章,完成下列小题。

“知入”与“知出”

张运辅

①怎样读书才能取得效果?经验表明,处理好阅读中的“入”与“出”是关键所在。南宋学者陈善云:“读书须知出入法。见得亲切,此是入书法;用得透脱,此是出书法。”此论道出了读书的精髓。

②阅读中的“入”,是指对所读之书全身心融入,潜心对其进行研读与探索。就是读者通过文字去触摸作者的内心,与其进行心灵的对话。如此“入书”,方可“见得亲切”,实现双方心情的“契合”。

③在阅读中怎样“入”呢?一个方法是坚持“精思”。朱熹认为:“大抵观书先须熟读,使其言皆若出于吾之口。继以精思,使其意皆若出于吾之心,然后可以有得尔。”就是说阅读要慢嚼细咽,通过揣摩语言,达到把握文章内容、体悟作品意蕴与情趣之目的。

④在熟读基础上精思,确为“入书”之妙诀。苏轼读陶渊明《饮酒》诗后写道:“‘采菊东篱下,悠

然见南山’,因采菊而见山,境与意会,此句最有妙处。近岁俗本皆作‘望南山’,则此一篇神气都索然矣。”苏轼发现“望”与“见”虽一字之差,但意境全异。何故?盖因陶诗所表达的是辞官归田后的喜悦之情,故用“见”字来表达悠然自得之感。若改为“望”,变为主动寻求,不但破坏了全诗的意境,而且也与陶渊明的节操相悖。苏轼的体会,表明他对全诗意蕴和诗人的心境都有了深刻认识;这种认识若离开了对全诗全身心的“入”,离开反复思索,是无法达到的。

⑤阅读中的“出”,是指读者能站在更高层次,对所读之书做出分析判断,能从新的角度进行阐发、评价和质疑。哲学家叔本华就主张读书要与书本拉开距离,不要“入”书过度,要敢于并善于从书本中走

出来。这样

..读书,方可避免“是别人在代替我们思想,我们只不过重复他的思想活动的过程而已”;方可在读后能解其意、识其旨、得其要,真正做到“用得透脱”。

⑥鲁迅早年读过不少进化论书籍,曾一度相信社会进化论:“总以为将来必胜于过去,青年必胜于老年。”后来,他在生活中发现了青年们在阶级斗争中分化的事实,“目睹了同是青年,则分成两大阵营,或则投身告密,或则助官捕人的事实,我的思路因此轰毁”。就这样,他对这种理论产生了怀疑,并由此发现其诸多偏颇和谬误。于是,他摒弃了从书本中得到的旧认识、旧观点,在斗争中树立了历史唯物主义的认识论和方法论。他的这段经历和思想转化过程,对于阅读时怎样“出”于书,怎样“用得透脱”,很有启示意义。

⑦阅读,要“入”,也要“出”。“入”是“出”的基础,不“入”则无所谓“出”;“出”是“入”的目的,不能“出”就失去阅读的价值与意义。既能“入”又能“出”,才是阅读者必须掌握的秘诀。9.本文的中心论点是什么?

10.请简要分析本文的论证思路。

11.下面这段文字放在本文的哪一段中最恰当?请说明理由。

叶圣陶认为:“文字是一道桥梁,桥这边站着读者,桥那边站着作者。通过这一道桥梁,读者才和作者会面,不但会面,而且了解了作者的心情,和作者的心情相契合。”

12.第⑤段中加点的词“这样”在文中指代什么?

13.第④段主要运用了什么论证方法?有什么作用?

【答案】

9.处理好阅读中的“入”与“出”,是读书取得效果的关键。(或:读书的精髓关键是处理好阅读中的“入”与“出”。或:既能“入”又能“出”,是阅读者必须掌握的秘诀。)

10.首先,提出文章中心论点;然后,从“入”与“出”两个方面分别分析论证了其在阅读中的意义和运

用;最后,再一次明确中心论点。

11.第②段,这段文字引用叶圣陶的话阐述了“通过文字和作者会面,了解作者心情,和作者心情相契合”的内容。与第②段所阐述的“阅读中的‘入’是触摸作者的内心,与其进行心灵的对话”的观点一致。12.指读者能站在更高层次,对所读之书做出分析判断,能从新的角度进行阐发、评价和质疑。(或:读书要与书本拉开距离,不要“入”书过度,要敢于并善于从书本中走出来。)

13.举例论证。通过举苏轼阅读陶渊明《饮酒》诗的事例,论证了“在熟读基础上的精思,确为‘入书’之妙诀”这个观点,使论证更具体、更具有说服力。

【解析】

9.本题考查学生对论点的分析判断能力。论点是作者所持的观点,它是作者对所论述的问题提出的见解、主张和表示的态度。论点的提取方法有多种:有些议论文的题目就是论点;在文章的开头;在文章中间;在文章结尾。另外还要注意,论点的表述往往是一个判断句,是明确表明观点态度的句子。本文题目是论题,依据“怎样读书才能取得效果?经验表明,处理好阅读中的‘入’与‘出’是关键所在”这一语句可概括出本文的论点应是:处理好阅读中的“入”与“出”,是读书取得效果的关键。或:读书的精髓关键是处理好阅读中的“入”与“出”。

10.试题分析:本题考查学生对论证思路的分析能力。分析议论文的论证思路需抓住与文章结构有关的符号或关键词,还要加上一些表示议论文结构层次(思路)特征的词语来概括。答题格式为:首先运用了什么论据或提出了什么分论点,然后再用什么论据论证论点,最后再次论证论点(补充论点)或得出什么结论。本题可以这样回答:首先,提出文章中心论点——处理好阅读中的“入”与“出”,是读书取得效果的关键;然后,从“入”与“出”两个方面分别分析论证了其在阅读中的意义和运用;最后,用“既能‘入’又能‘出’,才是阅读者必须掌握的秘”这句话作结,再一次明确中心论点。

11.试题分析:本题考查对论点和论据的关系的理解。论据与论点的关系,论据与论点是证明与被证明的关系。阅读文本可知,这段文字引用叶圣陶的话阐述了“通过文字和作者会面,了解作者心情,和作者心情相契合”的内容。与第②段所阐述的“阅读中的‘入’是触摸作者的内心,与其进行心灵的对话”的观点一致。所以应该放在第②段。

12.试题分析:本题考查代词的指代作用。一般情况下,行文中前面提到的内容,后面才可以用“是”“这样”等来代替。所以,代词指代的内容一般都在代词前面。也可以把这句话还原到句子中来代替“是”,就能得知正确与否。分析语句要结合语段内容,尤其要认真读词语附近的文章。结合第⑤段的内容可知“这样”在文中指代的内容:指读者能站在更高层次,对所读之书做出分析判断,能从新的角度进行阐发、评价和质疑。

13.试题分析:本题考查论证方法及其作用。解答时首先要了解议论文有哪些论证方法及它们的特征,论证方法主要有:举例论证、道理论证、比喻论证、引用论证、对比论证等。根据具体内容判断。论证方法的作用联系全文的中心论点和本论证方法所在文段中的分论点来说明论证方法的作用,即阐述了什么问题,论证了什么观点。根据不同的论证方法用相应的评价语,如举例论证——“有力地证明”读比喻论证——“形象生动地阐述”等。第④段主要运用了举例论证。文章列举了苏轼阅读陶渊明《饮酒》诗的事例,具体有略地论证了“在熟读基础上的精思,确为‘入书’之妙诀”这个观点,使论述的内容更明了,论证具有说服力。据此理解作答。

【点睛】

常用论证方法有道理论证、举例论证、对比论证、比喻论证、①举例论证:通过典型事例加以论证,从而使论证更具体、更有说服力。②道理论证:通过讲道理的方式证明论点,使论证更概括更深入。③比喻论证:通过比喻进行证明,使论证生动形象、浅显易懂。④对比论证:对比论证的作用就是突出强调。⑤引用论证:其作用要具体分析。如引用名人名言、格言警句、权威数据,可以增强论证的说服力和权威性;引用名人佚事、奇闻趣事,可以增强论证的趣味性,吸引读者下读。