西电电院自动控制技术上机报告

- 格式:doc

- 大小:1.99 MB

- 文档页数:40

实用文档自动控制原理实验报告课程编号: ME3121023专业自动化班级学号实验时间: 2014年12月一、实验目的和要求:通过自动控制原理实验牢固地掌握《自动控制原理》课的基本分析方法和实验测试手段。

能应用运算放大器建立各种控制系统的数学模型,掌握系统校正的常用方法,掌握系统性能指标同系统结构和参数之间的基本关系。

通过大量实验,提高动手、动脑、理论结合实际的能力,提高从事数据采集与调试的能力,为构建系统打下坚实的基础。

二、实验仪器、设备(软、硬件)及仪器使用说明自动控制实验系统一套计算机(已安装虚拟测量软件---LABACT)一台椎体连接线 18根实验一线性典型环节实验(一)、实验目的:1、了解相似性原理的基本概念。

2、掌握用运算放大器构成各种常用的典型环节的方法。

3、掌握各类典型环节的输入和输出时域关系及相应传递函数的表达形式,熟悉各典型环节的参数(K、T)。

4、学会时域法测量典型环节参数的方法。

(二)、实验容:1、用运算放大器构成比例环节、惯性环节、积分环节、比例积分环节、比例微分环节和比例积分微分环节。

2、在阶跃输入信号作用下,记录各环节的输出波形,写出输入输出之间的时域数学关系。

3、在运算放大器上实现各环节的参数变化。

(三)、实验要求:1、仔细阅读自动控制实验装置布局图和计算机虚拟测量软件的使用说明书。

2、做好预习,根据实验容中的原理图及相应参数,写出其传递函数的表达式,并计算各典型环节的时域输出响应和相应参数(K、T)。

3、分别画出各典型环节的理论波形。

5、输入阶跃信号,测量各典型环节的输入和输出波形及相关参数。

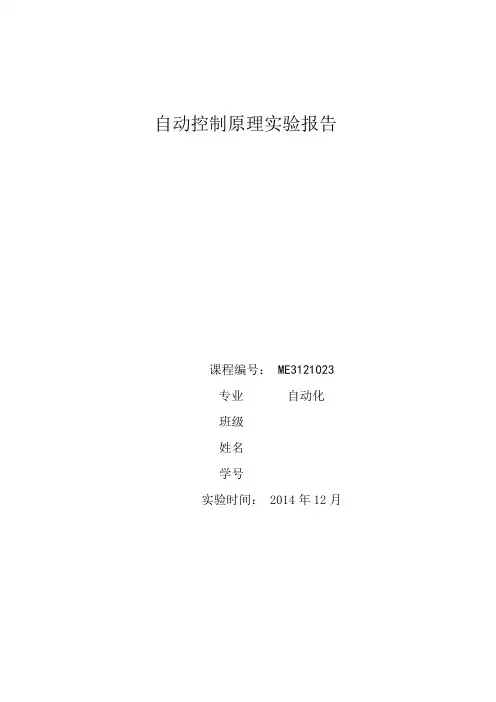

(四)、实验原理:实验原理及实验设计:1.比例环节: Ui-Uo的时域响应理论波形:传递函数:G(s)=U o(s)/U i(s)=10/3比例系数:K=10/3时域输出响应:Uo(t)=10/32.惯性环节: Ui-Uo的时域响应理论波形:传递函数:G(s)=U o(s)/U i(s)=1/(0.1s+1)比例系数:k=1时常数:T=RC=0.1时域输出响应:U o(t)=(1-错误!未找到引用源。

自动控制原理实验报告课程编号: ME3121023专业自动化班级姓名学号实验时间: 2014年12月一、实验目的和要求:通过自动控制原理实验牢固地掌握《自动控制原理》课的基本分析方法和实验测试手段。

能应用运算放大器建立各种控制系统的数学模型,掌握系统校正的常用方法,掌握系统性能指标同系统结构和参数之间的基本关系。

通过大量实验,提高动手、动脑、理论结合实际的能力,提高从事数据采集与调试的能力,为构建系统打下坚实的基础。

二、实验仪器、设备(软、硬件)及仪器使用说明自动控制实验系统一套计算机(已安装虚拟测量软件---LABACT)一台椎体连接线18根实验一线性典型环节实验(一)、实验目的:1、了解相似性原理的基本概念。

2、掌握用运算放大器构成各种常用的典型环节的方法。

3、掌握各类典型环节的输入和输出时域关系及相应传递函数的表达形式,熟悉各典型环节的参数(K、T)。

4、学会时域法测量典型环节参数的方法。

(二)、实验内容:1、用运算放大器构成比例环节、惯性环节、积分环节、比例积分环节、比例微分环节和比例积分微分环节。

2、在阶跃输入信号作用下,记录各环节的输出波形,写出输入输出之间的时域数学关系。

3、在运算放大器上实现各环节的参数变化。

(三)、实验要求:1、仔细阅读自动控制实验装置布局图和计算机虚拟测量软件的使用说明书。

2、做好预习,根据实验内容中的原理图及相应参数,写出其传递函数的表达式,并计算各典型环节的时域输出响应和相应参数(K、T)。

3、分别画出各典型环节的理论波形。

5、输入阶跃信号,测量各典型环节的输入和输出波形及相关参数。

(四)、实验原理:实验原理及实验设计:1.比例环节:Ui-Uo的时域响应理论波形:传递函数:G(s)=U o(s)/U i(s)=10/3比例系数:K=10/3时域输出响应:Uo(t)=10/32.惯性环节:Ui-Uo的时域响应理论波形:传递函数:G(s)=U o(s)/U i(s)=1/(0.1s+1)比例系数:k=1时常数:T=RC=0.1时域输出响应:U o(t)=(1-错误!未找到引用源。

电科-电信-西电版自动控制原理教案第一章:绪论1.1 自动控制的概念和发展1.2 自动控制系统的分类1.3 自动控制原理的应用领域1.4 本章小结第二章:自动控制系统的数学模型2.1 常用数学模型及其建立方法2.2 线性微分方程及其求解方法2.3 非线性系统的数学模型2.4 本章小结第三章:线性系统的时域分析法3.1 系统的稳定性分析3.2 系统的稳态性能分析3.3 系统的动态性能分析3.4 本章小结第四章:线性系统的频域分析法4.1 拉普拉斯变换及其性质4.2 线性系统的频域特性分析4.3 系统的频率响应分析4.4 本章小结第五章:线性系统的状态空间分析法5.1 状态空间的基本概念5.2 状态空间方程的求解5.3 系统的状态反馈控制5.4 本章小结第六章:非线性系统的分析6.1 非线性系统的数学模型6.2 非线性系统的稳定性分析6.3 非线性系统的控制策略6.4 本章小结第七章:模糊控制原理7.1 模糊控制的基本概念7.2 模糊控制器的设计方法7.3 模糊控制系统的仿真与实现7.4 本章小结第八章:自适应控制原理8.1 自适应控制的基本概念8.2 自适应控制器的设计方法8.3 自适应控制系统的应用实例8.4 本章小结第九章:自动控制系统的设计与实现9.1 系统设计的基本原则和方法9.2 控制器的设计与实现9.3 系统调试与优化9.4 本章小结第十章:自动控制技术的应用10.1 工业自动化控制系统10.2 控制系统10.3 生物医学控制系统10.4 本章小结重点和难点解析重点一:自动控制系统的概念和发展解析:本部分需要重点关注自动控制系统的定义、分类以及其发展历程。

学生需要理解自动控制系统的基本原理,掌握不同类型自动控制系统的特点和应用场景。

重点二:自动控制系统的数学模型解析:本部分重点关注数学模型的建立方法,包括线性微分方程和非线性系统的数学模型。

学生需要掌握数学模型的建立过程,了解不同模型的适用条件。

实习报告一、实习背景与目的随着科技的不断发展,自动控制技术在各行各业中得到了广泛的应用。

为了更好地了解自动控制原理及其在实际工程中的应用,提高自己的实践能力,我参加了本次自动控制实习。

本次实习的主要目的是:1. 学习并掌握自动控制的基本原理及其相关理论知识。

2. 熟悉自动控制实验设备及实验操作方法。

3. 通过对实际工程的观察与分析,了解自动控制技术在现实中的应用。

4. 提高自己的动手能力、团队协作能力和问题解决能力。

二、实习内容与过程1. 理论学习:在实习开始前,我们首先学习了自动控制的基本原理,包括控制系统的基本概念、数学模型、控制律等。

通过学习,我们对自动控制有了更深入的了解,为后续的实践操作奠定了基础。

2. 实验操作:在实习过程中,我们参观了自动控制实验室,并进行了相关的实验操作。

实验内容包括:环节特性实验、频率响应实验、PID控制实验等。

通过实验,我们熟悉了实验设备的使用方法,掌握了自动控制实验的基本技能。

3. 工程实践:在实习期间,我们参观了某自动化生产线,了解了自动控制技术在实际工程中的应用。

通过观察和分析,我们认识到自动控制技术在提高生产效率、降低人力成本等方面的重要性。

4. 团队协作与问题解决:在实习过程中,我们以小组为单位进行课题研究。

通过团队协作,我们共同分析问题、探讨解决方案,不仅提高了自己的沟通能力,还学会了如何与他人合作共同解决问题。

三、实习收获与反思1. 知识与技能的提升:通过实习,我们掌握了自动控制的基本原理和实验操作方法,提高了自己的实际操作能力。

2. 团队协作能力的培养:在实习过程中,我们学会了与他人合作共同解决问题,提高了自己的团队协作能力。

3. 工程实践的感悟:通过参观自动化生产线,我们认识到自动控制技术在实际工程中的应用价值,对自己的职业规划有了更明确的方向。

4. 反思:在实习过程中,我们也发现了自己在理论知识掌握、动手能力等方面的不足,为今后的学习和工作指明了方向。

电科-电信-西电版自动控制原理教案一、课程简介1.1 课程背景自动控制原理是电子信息工程、通信工程等电类专业的核心课程,旨在培养学生掌握自动控制理论的基本概念、原理和方法,为后续从事电子信息技术领域的研究和工作打下基础。

1.2 课程目标通过本课程的学习,使学生了解自动控制系统的分类、性能指标及基本环节,掌握线性系统的时域分析、频域分析方法,熟悉现代控制理论的基本思想,具备分析和设计简单自动控制系统的能力。

1.3 教学内容本课程主要内容包括自动控制系统的基本概念、框图表示、性能指标,线性系统的时域分析、频域分析,以及现代控制理论的基本方法。

二、教学方法2.1 讲授与实践相结合通过课堂讲授,使学生掌握自动控制原理的基本概念和方法;结合实验教学,培养学生的动手能力和实际问题解决能力。

2.2 案例分析引入实际案例,使学生更好地理解自动控制系统的应用背景和实际效果。

2.3 互动式教学鼓励学生提问、发表见解,提高课堂互动性,激发学生的学习兴趣和主动性。

三、教学安排3.1 课时安排本课程共计48课时,其中包括理论讲授40课时,实验教学8课时。

3.2 授课计划按照教材章节顺序,合理安排每个章节的授课时间和内容。

四、考核方式4.1 平时成绩包括课堂表现、作业完成情况,占总成绩的30%。

4.2 期末考试包括选择题、填空题、计算题和论述题,占总成绩的70%。

五、教学资源5.1 教材《自动控制原理》(西电版),作者:X。

5.2 实验设备自动控制系统实验装置,包括控制器、传感器、执行器等。

5.3 辅助教材提供相关参考书籍、学术论文、网络资源等,以便学生课后自主学习和拓展。

六、教学内容与重点6.1 教学内容自动控制系统的基本概念与组成系统的数学模型及其建立方法线性系统的时域分析法线性系统的频域分析法系统的稳定性分析系统的设计与校正非线性控制系统分析现代控制理论基础自动控制系统的应用实例6.2 教学重点自动控制系统的基本概念与组成系统的数学模型及其建立方法线性系统的时域分析法与频域分析法系统的稳定性分析与判据系统的设计与校正方法非线性控制系统分析方法现代控制理论的基本概念与方法七、教学过程与教学策略7.1 教学过程理论教学:通过PPT演示、板书和互动讨论等方式进行理论知识的教学。

一、前言随着科技的飞速发展,自动控制技术已成为现代工业生产、交通运输、航空航天等领域不可或缺的核心技术。

为了深入了解自动控制原理及其在实际应用中的重要性,我们进行了为期两周的自动控制实训。

以下是我对本次实训的总结与反思。

二、实训内容与过程本次实训主要分为以下几个部分:1. 理论基础学习:在实训开始前,我们通过查阅资料、课堂讲解等方式,学习了自动控制的基本概念、原理和方法。

这为我们后续的实训操作奠定了坚实的理论基础。

2. 模拟电路实验:在模拟电路实验中,我们学习了利用模拟电路实现自动控制的基本方法。

通过搭建实验电路,我们掌握了PID控制器、比例控制器等基本控制策略,并学会了如何根据实际需求调整控制器参数。

3. 微型锅炉过程控制实验:在微型锅炉过程控制实验中,我们学习了如何利用微型锅炉实验装置实现锅炉的自动控制。

通过观察实验现象、分析实验数据,我们掌握了锅炉压力、温度等参数的自动调节方法。

4. 实训项目操作:在实训项目中,我们分组进行了微型锅炉过程控制实验,并完成了以下任务:- 根据实验要求,搭建微型锅炉实验装置;- 设计并调试PID控制器,实现锅炉压力、温度的自动调节;- 观察实验现象,分析实验数据,总结实验结果。

三、实训成果与体会1. 理论知识与实践操作相结合:通过本次实训,我深刻体会到理论知识与实践操作相结合的重要性。

只有将所学知识应用于实际操作中,才能真正掌握自动控制技术。

2. 团队合作精神:在实训过程中,我们小组分工明确,相互协作,共同完成了实验任务。

这使我认识到团队合作精神在科技创新中的重要性。

3. 问题分析与解决能力:在实训过程中,我们遇到了许多问题,如电路连接错误、参数调整不当等。

通过分析问题、寻找解决方案,我们逐步提高了问题分析与解决能力。

4. 创新意识与创新能力:在实训项目中,我们尝试了多种控制策略,并对实验结果进行了分析。

这使我认识到创新意识与创新能力在科技创新中的关键作用。

四、存在的问题与改进措施1. 理论基础不够扎实:在实训过程中,我们发现部分同学对自动控制理论知识的掌握不够扎实,导致实验操作中出现失误。

上机报告一.最速下降法算法简述:1.在本例中,先将最速下降方向变量赋一个值,使其二范数满足大于ε的迭代条件,进入循环。

2.将函数的一阶导数化简,存在一个矩阵,将其hesse矩阵存在另一个矩阵。

依照公式求出α,进而求出下一任迭代的矩阵初值。

循环内设置一个计数功能的变量,统计迭代次数。

3.求其方向导数的二范数,进行判别,若小于ε,则跳出循环,否则将继续迭代。

4.显示最优解,终止条件,最小函数值。

心得体会:最速下降法的精髓,无疑是求梯度,然后利用梯度和hesse矩阵综合计算,求解下一个当前最优解。

但是,要求函数是严格的凸函数,结合严格凸函数的大致图像,这就给初值的选取提供了一点参考。

例如在本例中,由于含有两个变量的二次方之和,结合大致图像,想当然的,初值的选取应当在原点附近;又因为变量的二次方之和后面,还减去了变量的一次形式和一次混合积,所以初值的选取应该再向第一象限倾斜。

综合以上考量,第一次选取(1,1)作为初值,判别精度方面,取到千分位,暂定为0.001。

运行以后,结果显示迭代了25次,最优解为(3.9995,1.9996),终止条件为5.4592e-04,目标函数为-8.0000。

这个结果已经相当接近笔算结果。

整体的运行也比较流畅,运算速度也比较快。

第二次取值,决定保留判别精度不变,将初值再适当向第一象限倾斜,取(2,2)作为初值,运行后,显示只迭代了11次!最优结果显示(3.9996,1.9997),终止条件为3.6204e-04,最优解-8.0000。

可见,最优结果更接近理想值,终止条件也变小了,最关键的是,迭代次数减少至第一次的一半以下!这说明以上初选取的方向是对的!第三次再进行初值细化,判别精度仍然不变,初值取(3,3)。

结果令人兴奋,只迭代了四次!最优解已经显示为(4.0000,2.0000),终止条件为2.4952e-04,目标函数-8.0000。

第四次,判别精度不变,取初值(4,4)。

随着科技的不断发展,自动控制技术在工业、交通、医疗等领域得到了广泛应用。

为了提高我们对自动控制理论知识的理解,增强实际操作能力,我们进行了为期两周的自动控制实训。

本次实训旨在通过实际操作,加深对自动控制基本原理、控制系统的设计与调试方法的理解,培养我们的动手能力和团队协作精神。

二、实训内容与过程1. 实训内容本次实训主要包括以下内容:(1)自动控制基本原理的学习:了解自动控制的基本概念、控制系统的类型、传递函数等基本理论。

(2)典型环节的模拟:利用自动控制实训箱模拟典型环节,如比例环节、积分环节、微分环节等,学习各环节的特性及其在控制系统中的作用。

(3)控制系统设计与调试:根据实际需求设计控制系统,并利用实训箱进行调试,观察系统动态响应,分析系统性能。

(4)系统稳定性分析:学习系统稳定性分析方法,如奈奎斯特判据、根轨迹法等,对设计的控制系统进行稳定性分析。

2. 实训过程(1)理论学习:首先,我们对自动控制基本原理进行了深入学习,通过查阅资料、课堂讲解等方式,掌握了相关理论知识。

(2)实训操作:在理论学习的指导下,我们开始进行实训操作。

首先,在实训老师的指导下,熟悉实训箱的各个功能模块,了解各模块的作用。

然后,按照实训指导书的要求,进行典型环节的模拟实验,观察系统动态响应,分析各环节的特性。

(3)控制系统设计与调试:在实训老师的指导下,我们根据实际需求,设计并调试控制系统。

首先,根据系统要求,选择合适的控制器和执行机构。

然后,利用实训箱进行调试,观察系统动态响应,分析系统性能。

在调试过程中,我们遇到了一些问题,通过查阅资料、讨论等方式,最终解决了这些问题。

(4)系统稳定性分析:在控制系统调试完成后,我们利用奈奎斯特判据、根轨迹法等方法对系统进行稳定性分析,确保系统稳定可靠。

1. 实训成果通过本次实训,我们取得了以下成果:(1)掌握了自动控制基本原理,提高了对控制系统的理解。

(2)学会了典型环节的模拟方法,能够根据实际需求进行控制系统设计。

西电实习报告

本文将详细介绍我在西安电子科技大学实习的经历和体会。

我在大二暑假期间参加了西电电子信息工程学院举办的实习活动,时长为两个月。

在这段时间里,我和来自不同专业的同学一起参加了各种实习项目,帮助我更好地了解和掌握学习内容,同时对于未来的职业规划也有了更加明确的目标。

实习的第一周,我们首先进行了一些基础课程的学习,例如编程、电路等基本知识。

这些课程内容非常实用,对我日后的学习和工作都有着帮助。

除此之外,我们还学习了如何撰写优秀的简历和求职信,这为我以后的个人品牌打造打下了基础。

在学习基础课程的同时,我们还要进行实际项目的实习。

我的实习项目是参与了一项大型的人工智能项目。

在这个项目中,我们需要对大量的数据进行处理和分析,并进行机器学习算法的优化和调试。

虽然这个项目难度较大,但是我们实习中解决问题的速度很快,最后得到了优秀的成果。

当然,实习也有一些挑战。

其中最大的问题就是时间紧张,任务繁重。

我们需要在两个月内完成许多的学习和研究任务,而且还要处理各种突发事件。

但是,这些挑战也让我在压力下学会了更好地管理时间和抗压能力。

同时,我也学习了如何更好地与他人协作,处理注重细节的任务。

总的来说,我在这次实习中学到了许多实用的技能和工作经验。

这次实习锻炼了我的工作能力,让我更好地了解了自己的兴趣和优势。

通过这次实习,我也认识到了职业发展的重要性,学会了如何规划和追逐自己的职业目标。

在未来,我会继续努力,成为一名更优秀的职场新人。

随着科技的不断发展,自动控制技术在各个领域的应用越来越广泛。

为了更好地将理论知识与实际操作相结合,提高自己的实践能力,我于近期在XX公司进行了自动控制技术的实习。

本次实习旨在通过实际操作,加深对自动控制理论的理解,提高解决实际问题的能力。

二、实习单位简介XX公司是一家专注于自动化控制系统研发、设计、制造、销售及服务的高新技术企业。

公司拥有丰富的行业经验和技术实力,为客户提供一站式自动化解决方案。

本次实习单位具备完善的自动化生产线,为实习提供了良好的实践环境。

三、实习内容1. 自动控制理论的学习实习期间,我首先对公司提供的自动控制理论资料进行了深入学习,包括PID控制、模糊控制、神经网络控制等。

通过学习,我对自动控制的基本原理、算法和实现方法有了更加深刻的认识。

2. 自动化设备操作在实习过程中,我先后参与了多个自动化生产线的操作。

具体内容包括:(1)了解自动化生产线的基本结构,包括执行机构、控制器、传感器等;(2)学习操作自动化设备,如PLC编程、机器人操作、数控机床等;(3)掌握自动化设备的调试和故障排除方法。

3. 自动化项目实践实习期间,我参与了公司的一个自动化项目。

项目要求根据生产工艺要求,设计一套自动控制系统。

具体内容包括:(1)分析生产工艺,确定控制要求;(2)选择合适的控制算法和控制器;(3)进行PLC编程和调试;(4)编写自动化系统操作手册。

1. 提高了自动控制理论水平通过实习,我对自动控制理论有了更加深入的理解,为今后的学习和工作打下了坚实的基础。

2. 增强了实践操作能力实习期间,我参与了多个自动化设备的操作和调试,提高了自己的动手能力。

3. 了解了自动化行业的发展趋势通过实习,我对自动化行业的发展趋势有了更加清晰的认识,为今后的职业规划提供了参考。

4. 培养了团队协作精神在实习过程中,我与同事共同完成了自动化项目,锻炼了自己的团队协作能力。

五、实习体会1. 理论与实践相结合实习让我深刻体会到,理论知识是实践的基础,而实践是检验理论的唯一标准。

单片机实验报告班级:1304031学号:XX:实验一:数码管实验一.实验目的1.了解数码管的显示原理;2.掌握JXARM9-2440 中数码管显示编程方法。

二.实验原理7段LED由7个发光二极管按“日”字形排列,所有发光二极管的阳极连在一起称共阳极接法,阴极连在一起称为共阴极接法。

LED显示器的接口一般有静态显示与动态显示接口两种方式。

本实验中采用的是动态显示接口,其中数码管扫描控制地址为0x20007000,位0-位5每位分别对应一个数码管,将其中某位清0 来选择相应的数码管,地址0x20006000 为数码管的数据寄存器。

数码管采用共阳方式,向该地址写一个数据就可以控制LED 的显示,其原理图如图所示。

三.实验内容与步骤1、六个数码管同时正向显示0-F ,然后反向显示F-0。

1)参照模板工程leddemo(modules\leddemo\leddemo.apj),添加相应的文件,并修改led 的工程设置;2)创建led.c 并加入到工程led 中;3)编写LED 显示函数void led_display(void),正向显示0-F 然后反向显示F-0,并循环执行以上动作,在每次显示之间延时一段时间;4)编译led,成功后,下载并运行,观察结果。

2、在六个数码管上依次显示“HELLO”,可分辨出轮流显示。

步骤同上。

3、在六个数码管上依次显示“HELLO”,分辨不出轮流显示。

步骤同上。

4、在每个数码管上递增显示0-9 。

步骤同上。

四.实验程序1、./*******************************************************************//*文件名称:LEDSEG7.C*//*实验现象:数码管依次显示出0、1,2、……9、a、b、C、d、E、F *//*******************************************************************/#define U8 unsigned charunsigned char seg7table[16] = {/* 0 1 2 3 4 5 6 7*/0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8,/* 8 9 A B C D E F*/ 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e, };void Delay(int time);/*******************************************************************//* 函数说明: JXARM9-2410 7段构共阳数码管测试*//* 功能描述: 依次在7段数码管上显示0123456789ABCDEF*//* 返回代码: 无*/ /* 参数说明: 无*/ /*******************************************************************/void Test_Seg7(void){int i;*((U8*)0x20007000)=0x00;/*六个数码管都亮*/for( ; ;){for(i=0;i<0x10;i++) /*数码管从0到F依次显示出来*/{*((U8*)0x20006000)=seg7table[i];Delay(1000);}for(0xf;i>=0x0;i--)/*数码管从F到0依次显示出来*/{*((U8*)0x20006000)=seg7table[i];Delay(1000);}}// TODO}/*****************************************************************//* Function name : 循环延时子程序*//* Description : 循环'time' 次*/ /* Return type :void */ /* Argument : 循环延时计数器*/ /*****************************************************************/void Delay(int time){int i;int delayLoopCount=1000;for(;time>0;time--);for(i=0;i<delayLoopCount;i++);}实验结果:6个数码管上一次显示0,1,2…F,然后从F到0循环。

实习报告:自动控制技术一、实习背景作为一名电气工程专业的学生,我深知自动控制技术在工程领域中的重要地位。

为了更好地掌握自动控制理论及其应用,提高自己的实践能力,我参加了为期一个月的自动控制技术实习。

实习期间,我在导师的指导下,参与了自动控制系统的设计、调试和优化等工作,对自动控制技术有了更深入的了解。

二、实习内容1. 自动控制系统理论实习期间,我首先复习了自动控制系统的相关理论知识,包括线性系统、非线性系统、稳定性分析、控制器设计等。

通过理论的学习,我对自动控制系统的原理和方法有了更加清晰的认识。

2. 自动控制系统仿真在理论掌握的基础上,我利用MATLAB软件进行了自动控制系统的仿真实验。

通过模拟不同的控制系统,分析了系统响应特性、稳态误差、稳定性等指标,掌握了控制器参数调整的方法。

3. 自动控制系统设计在导师的指导下,我参与了一个自动控制系统的设计项目。

该项目为一个温度控制系统,要求实现对温度的实时监测和控制。

我负责系统硬件选型、控制器设计、程序编写和系统调试等工作。

4. 自动控制系统调试与优化在系统安装和调试过程中,我学会了如何解决实际工程中遇到的问题。

通过不断调整控制器参数,优化系统性能,最终使系统达到了预期目标。

三、实习收获1. 理论知识:通过实习,我进一步巩固了自动控制理论,掌握了控制器设计、系统分析等方法。

2. 实践能力:在实习过程中,我学会了如何将理论知识应用于实际工程,提高了自己的实践能力。

3. 团队协作:实习期间,我与同学们共同完成了设计项目,学会了团队合作和沟通,提高了自己的团队协作能力。

4. 解决问题能力:在系统调试和优化过程中,我学会了如何分析问题、解决问题,提高了自己的独立思考能力。

四、实习总结通过本次实习,我对自动控制技术有了更深入的了解,收获颇丰。

在今后的学习和工作中,我将继续努力提高自己的自动控制理论水平和实践能力,为我国的自动化事业贡献自己的力量。

电力系统自动控制技术实践总结简介本文对电力系统自动控制技术的实践进行了总结。

电力系统自动控制技术是指利用先进的控制理论和技术手段,对电力系统进行自动化运行和控制的技术方法。

通过实践应用,可以有效提高电力系统的稳定性、安全性和经济性。

实践内容1. 自动调频技术:通过自动调频系统对电力系统进行频率的实时调节,保持系统频率在合理范围内。

实践中,我们采用了先进的频率控制算法,并结合实时数据监测和调整,有效地提高了电力系统的频率响应能力。

2. 自动电压控制技术:通过自动电压控制系统对电力系统进行电压的实时调节,保持系统电压在稳定范围内。

我们采用了先进的电压控制算法,并结合实时数据监测和调整,有效提高了电力系统的电压稳定性。

3. 自动发电机控制技术:通过自动发电机控制系统对发电机进行实时监测和控制,保持发电机的稳定运行。

我们采用了先进的控制策略和算法,结合实时数据采集和分析,提高了发电机的效率和可靠性。

4. 自动负荷控制技术:通过自动负荷控制系统对电力系统的负荷进行实时监测和控制,保持系统负荷平衡和稳定运行。

我们采用了先进的负荷预测和控制算法,结合实时数据采集和分析,提高了电力系统的负荷调度能力。

5. 自动故障检测与恢复技术:通过自动故障检测与恢复系统对电力系统进行实时故障检测和快速恢复,保障系统的可靠性和稳定性。

我们采用了先进的故障检测算法和恢复策略,结合实时数据分析和故障诊断,提高了电力系统的抗干扰和抗故障能力。

实践效果通过以上实践,我们取得了以下效果:1. 提高了电力系统的稳定性:自动调频技术和自动电压控制技术的应用,使得系统频率和电压能够保持在合理范围内,减少了系统的波动和不稳定性。

2. 提高了电力系统的安全性:自动发电机控制技术和自动负荷控制技术的应用,使得发电机和负荷能够实时监测和调节,保持系统的平衡和稳定,减少了潜在的安全风险。

3. 提高了电力系统的经济性:通过自动调频技术和自动负荷控制技术的优化调度,实现了电力系统的经济运行,降低了能耗和成本。

一、实验目的1. 熟悉并掌握自动控制实验系统的基本操作方法。

2. 了解典型线性环节的时域响应特性。

3. 掌握自动控制系统的校正方法,提高系统性能。

二、实验设备1. 自动控制实验系统:包括计算机、XMN-2自动控制原理模拟实验箱、CAE-PCI软件、万用表等。

2. 电源:直流稳压电源、交流电源等。

三、实验原理自动控制实验系统主要由模拟实验箱和计算机组成。

通过模拟实验箱,可以搭建不同的自动控制系统,并通过计算机进行实时数据采集、分析、处理和仿真。

四、实验内容及步骤1. 搭建比例环节实验(1)根据实验要求,搭建比例环节实验电路。

(2)设置输入信号,观察并记录输出信号。

(3)分析比例环节的时域响应特性。

2. 搭建积分环节实验(1)根据实验要求,搭建积分环节实验电路。

(2)设置输入信号,观察并记录输出信号。

(3)分析积分环节的时域响应特性。

3. 搭建比例积分环节实验(1)根据实验要求,搭建比例积分环节实验电路。

(2)设置输入信号,观察并记录输出信号。

(3)分析比例积分环节的时域响应特性。

4. 搭建系统校正实验(1)根据实验要求,搭建系统校正实验电路。

(2)设置输入信号,观察并记录输出信号。

(3)分析系统校正前后的时域响应特性。

五、实验结果与分析1. 比例环节实验结果实验结果显示,比例环节的输出信号与输入信号成正比关系,且响应速度较快。

2. 积分环节实验结果实验结果显示,积分环节的输出信号与输入信号成积分关系,且响应速度较慢。

3. 比例积分环节实验结果实验结果显示,比例积分环节的输出信号既具有比例环节的快速响应特性,又具有积分环节的缓慢响应特性。

4. 系统校正实验结果实验结果显示,通过校正后的系统,其响应速度和稳态误差均有所提高。

六、实验结论1. 通过本次实验,掌握了自动控制实验系统的基本操作方法。

2. 熟悉了典型线性环节的时域响应特性。

3. 学会了自动控制系统的校正方法,提高了系统性能。

七、实验感想本次实验让我深刻认识到自动控制理论在实际工程中的应用价值。

电子工程专业自动化控制实习报告一、引言自动化控制技术作为电子工程专业的重要组成部分,对于工业生产和社会发展具有重要意义。

为了提高实习生对自动化控制实际应用的了解和掌握,本次实习在实验室和企业进行了一系列的实践操作和实地考察。

本报告将对实习过程进行总结和分析。

二、实习目的本次实习旨在通过实际操作,加深对自动化控制原理和技术的理解,并且提高学生解决实际问题和项目管理能力。

具体目的如下:1. 理解自动化控制的基本原理和技术;2. 掌握自动化系统的设计与调试方法;3. 学习使用自动控制器、传感器和执行器等设备;4. 分析和解决实际生产中的自动化控制问题。

三、实习内容1. 实验室实践本次实习首先进行了一系列的实验室实践,包括:(1) 自动控制系统组成部分的实验:通过搭建简单的控制系统,学习控制器、传感器和执行器等设备的使用和原理。

(2) 控制系统参数调试实验:通过调整控制系统的参数,观察系统响应和稳态特性,加深对控制器和调节器的理解。

(3) 控制系统性能评价实验:通过对控制系统的性能进行常规测试,如阶跃响应和频率响应实验,评估系统的动态性能和稳定性。

2. 企业实地考察为了更好地了解自动化控制技术在实际生产中的应用,实习团队前往了某电子工厂进行实地考察。

在企业实践中,我们参观了工厂生产线上的自动化控制系统,并与工程技术人员交流了他们在实际生产中的设计和应用经验。

这次实地考察使我们对自动化控制技术与工业生产之间的紧密联系有了更深入的了解。

四、实习成果与收获通过实习,不仅加深了对自动化控制原理和技术的理解,还提高了解决实际问题和项目管理的能力。

具体成果如下:1. 实验室实践方面,我们成功搭建了多个自动控制系统,并对系统参数进行了调试和优化,提高了系统的性能和效率。

2. 在企业实地考察中,我们深入了解了自动化控制技术在电子工厂的应用领域,对实际生产中的自动化控制问题有了更清晰的认识。

3. 通过与工程技术人员的交流,我们了解到了自动化控制技术的最新发展和未来趋势,对未来的就业和研究方向有了更明确的规划。

自动线中电动机控制报告

次实训因为有用到电烙铁,所以安全方面不得不强调。

电烙铁用的是220V的电压,通电之后本身又有高温,因此,一不小心就是烧物,伤人。

我发现在实训场里的很多东西都是伤痕累累的,桌子有很多一块块的伤疤,更恐怖的是电烙铁的电线上也是充满伤疤,这可以看出来,我们同学对这个安全的问题还不是很重视,相信不少同学都有烫伤的体验。

我觉得,无论是在哪里,无论是做什么东西、什么事情,安全都是前提,耐心、细心很重要。

实训完了,我们的作品也出来了,看着手中完美的作品,我们是充满了自豪感。

实训是大学的一种很重要、很有必要的学习方式,它能让我们学到课堂学不到的知识,谢谢老师为我们付出的汗水,谢谢。

自动控制技术上机实验报告班级:021215学号:******姓名:时域分析程序源代码:close all;clear all;ft = 30;M=1;B=5;K=20; %系统参数t0=0;tfinal = 5;tspan = [t0 tfinal]; %设置仿真开始和结束时间x0 = [0,0]; %系统初始值,零初始条件options = odeset('AbsTol',[1e-6;1e-6]); %设置仿真计算精度[t,x] = ode113('xt4odefile',tspan,x0,options);%微分方程求解,计算位移x(:,1)和速度x(:,2)a = 1/M*(ft-B*x(:,2)-K*x(:,1)); %计算加速度i = 1;while (abs(a(i))>0.0001|(abs(x(i,2))>0.0001))i = i+1;enddisp('稳态时系统的位移、速度和加速度及对应的时间分别为: ');%显示计算结果result = sprintf('位移 d=%6.4f\n',x(i,1));disp(result);result = sprintf('速度 v=%8.6f\n',x(i,2));disp(result);result = sprintf('加速度 a=%9.6f\n',a(i));disp(result);result = sprintf('时间 t=%4.2f\n',t(i));disp(result);d = x(:,1);subplot(1,3,1),plot(t,d); %绘制时间-位移曲线xlabel('时间(秒)');ylabel('位移(米)');title('时间-位移曲线');grid;v = x(:,2);subplot(1,3,2),plot(t,v); %绘制时间-速度曲线xlabel('时间(秒)');ylabel('速度(米/秒)');title('时间-速度曲线');grid;subplot(1,3,3),plot(d,v); %绘制位移-速度曲线xlabel('位移(米)');ylabel('速度(米/秒)');title('位移-速度曲线');grid;运行结果:>> EX11稳态时系统的位移、速度和加速度及对应的时间分别为:位移d=1.5000速度v=-0.000086加速度a=-0.000084时间t=4.46源程序代码:close all;clear all;num = [0,2,5,7];den = [1,6,10,6];[z1,p1,k1] = tf2zp(num,den) [r2,p2,k2] = residue(num,den)运行结果:>> EX12z1 =-1.2500 + 1.3919i -1.2500 - 1.3919ip1 =-3.7693 + 0.0000i -1.1154 + 0.5897i -1.1154 - 0.5897ik1 =2r2 =2.2417 + 0.0000i -0.1208 - 1.0004i -0.1208 + 1.0004ip2 =-3.7693 + 0.0000i -1.1154 + 0.5897i -1.1154 - 0.5897ik2 =[]源程序代码:clca=[6.3223 18 12.811];b=[1 6 1.322 18 12.811];sys=tf(a,b);t=0:.005:35;step(sys)title('系统的单位阶跃响应')[y,t]=step(a,b,t);r=1;while(y(r)<1.001)r=r+1;end;rise_time=(r-1)*0.005 %求系统上升时间[ymax,tp]=max(y);peak_time=(tp-1)*0.005k=dcgain(sys);max_overshoot=(ymax-k)/ks=7001;while(y(s)>0.98&y(s)<1.02)s=s-1;endsetting_time=(s-1)*0.005运行结果:rise_time =0.7050peak_time =34.6100max_overshoot =2.6819e+06 setting_time =35源程序代码:num=[1 1];den=[1 5 6 0]; sys1=tf(num,den)subplot(3,1,1)step(sys1)subplot(3,1,2)rlocus(num,den)title('系统的根轨迹曲线')r=rlocus(num,den,20.575)a=[1];b=[1 0.8989];sys2=tf(a,b)sys=series(sys1,sys2) %串联subplot(3,1,3)step(sys)运行结果:rise_time =0.7050peak_time =34.6100max_overshoot =2.6819e+06setting_time =35>> EX14sys1 =s + 1-----------------s^3 + 5 s^2 + 6 sContinuous-time transfer function.r =-2.0505 + 4.3225i -2.0505 - 4.3225i -0.8989 + 0.0000i sys2 =1----------s + 0.8989Continuous-time transfer function.sys =s + 1-------------------------------------s^4 + 5.899 s^3 + 10.49 s^2 + 5.393 sContinuous-time transfer function.频域分析:源程序代码:clcnum=[0.01,0.0001,0.01];dun=[0.25,0.01,1,0,0];sys=tf(num,dun)figure(1)bode(sys)figure(2)sys2=feedback(sys,1)bode(sys2)运行结果:sys =0.01 s^2 + 0.0001 s + 0.01--------------------------0.25 s^4 + 0.01 s^3 + s^2Continuous-time transfer function.sys2 =0.01 s^2 + 0.0001 s + 0.01------------------------------------------------0.25 s^4 + 0.01 s^3 + 1.01 s^2 + 0.0001 s + 0.01 Continuous-time transfer function.源程序代码:close all;clear all;num = [0 20 20 10]; %开环传递函数分子den = conv([1 1 0],[1 10]); %开环传递函数的分母nyquist(num,den)%v = [-2 3 -3];axis([-2 2 -3 3])gridx = -pi:0.01:pi;plot(x,sin(x)), grid on运行结果:源程序代码:close all;clear all;num = [2000,2000]; %开环传递函数的分子den = conv([1 0.5 0],[1 14 400]); %开环传递函数的分母nichols(num,den) %绘制nichols图v = [-270 -90 -40 40];axis(v)ngrid %标出nichols图线运行结果:源程序代码:num=[0 2000 2000];den=conv([1 0.5 0],[1 14 400]); h=tf(num,den);[gm,pm,wg,wc]=margin(h);gm,pm,wg,wc运行结果:>> EX24gm =2.7493pm =73.3527wg =19.8244wc =5.3477源程序代码:clcnum=[1];den=[0.5 1.5 1 0];sys=tf(num,den)sys2=feedback(sys,1)bode(sys2)[gm pm wg wp]=margin(sys)运行结果:-------------------------0.5 s^3 + 1.5 s^2 + s + 1 Continuous-time transfer function.gm =3.0000 pm =32.6133 wg =1.4142 wp =0.7494现代控制理论源程序代码:close all;clear all;%3.1_Anum = [1 2 3]; %传递函数分子多项式的系数den = [1 3 3 1]; %传递函数分母多项式的系数[A,B,C,D] = tf2ss(num,den)%3.1_Bz = [-1;-3]; %传递函数的零点p = [0;-2;-4;-6;]; %传递函数的极点k = 4;[A,B,C,D] = zp2ss(z,p,k)%3.1_CA = [0,1;-1,-2];B = [0;1];C = [1,3];D = [1];[num,den] = ss2tf(A,B,C,D)printsys(num,den,'s')[z,p,k] = ss2zp(A,B,C,D)运行结果:>> EX31A =-3 -3 -11 0 00 1 0B =1C =1 2 3D =A =-10.0000 -4.8990 0 04.8990 0 0 0-6.0000 -4.2866 -2.0000 00 0 1.0000 0B =11C =0 0 0 4D =num =1.0000 5.00002.0000 den =1 2 1num/den =s^2 + 5 s + 2-------------s^2 + 2 s + 1z =-0.4384-4.5616p =-1-1k =1源程序代码:close all;clear all;A1 = [0,1;-1,-2];B1 = [0;1];C1 = [1,3];D1 = [1];A2 = [0,1;-1,-3];B2 = [0;1];C2 = [1,4];D2 = [0];[A,B,C,D] = series(A1,B1,C1,D1,A2,B2,C2,D2)[A,B,C,D] = parallel(A1,B1,C1,D1,A2,B2,C2,D2) [A,B,C,D] = feedback(A1,B1,C1,D1,A2,B2,C2,D2) [A,B,C,D] = feedback(A1,B1,C1,D1,A2,B2,C2,D2,+1)运行结果:>> EX32A =0 1 0 0-1 -3 1 30 0 0 10 0 -1 -2B =11C =1 4 0 0D =A =0 1 0 0-1 -2 0 00 0 0 10 0 -1 -3B =11C =1 3 1 4D =1A =0 1 0 0-1 -2 -1 -40 0 0 11 3 -2 -7B =11C =1 3 -1 -4D =1A =0 1 0 0-1 -2 1 40 0 0 11 3 0 1B =11C =1 3 1 4D =1源程序代码:clc;close all;clear all;A = [0 -2;1 -3];t = 0.2;Phi = expm(A*t); %求状态转移矩阵B = [2;0];C = [0 3];D = [0];x0 = [1 1];t = [0 0.2];u = 0*t;[y,x] = lsim(A,B,C,D,u,t,x0) %求系统响应运行结果:y =3.00002.0110x =1.0000 1.00000.6703 0.6703源程序代码:clcA=[-3 1;1 -3];B=[1 1;1 1];C=[1 1;1 -1];D=[0 0;0 0];N=size(A); n=N(1);[num,den]=ss2tf(A,B,C,D,2); disp('可控矩阵:')S=ctrb(A,B)f=rank(S)if(f==n)disp('系统是可控的')elsedisp('系统是不可控的')enddisp('')disp('可观测矩阵:')V=obsv(A,C)m=rank(V)if(f==n)disp('系统时可观测的')elsedisp('系统是不可观测的') end运行结果:可控矩阵:S =1 1 -2 -21 1 -2 -2f =1系统是不可控的可观测矩阵:V =1 11 -1-2 -2-4 4m =2系统是不可观测的源程序代码:clcA=[0 1;-2 -3];B=[0;1];C=[2 0];D=0;P_S=[-1 -2];k=acker(A,B,P_S);P_O=[-3 -3];h=(acker(A',C',P_O));A1=[A,-B*k;h*C A-B*k-h*C]; B1=[B;B];C1=[C,zeros(1,2)];D1=0;sys=ss(A1,B1,C1,D1)tf(sys)运行结果:校正设计源程序代码:ts=0.001;sys=tf([400],[1,50,0]);dsys=c2d(sys,ts,'z');[num,den]=tfdata(dsys,'v');u_1=0.0;u_2=0.0;y_1=0.0;y_2=0.0;x=[0,0,0]';error_1=0;error_2=0;for k=1:1:1000time(k)=k*ts;kp=8;ki=0.1;kd=10;rin(k)=0.5*sin(2*pi*k*ts);du(k)=kp*x(1)+kd*x(2)+ki*x(3);u(k)=u_1+du(k);yout(k)=-den(2)*y_1-den(3)*y_2+num(2)*u_1+num(3)*u_2; error(k)=rin(k)-yout(k);u_2=u_1;u_1=u(k);y_2=y_1;y_1=yout(k);x(1)=error(k)-error_1;x(2)=error(k)-2*error_1+error_2;x(3)=error(k);error_2=error_1;error_1=error(k);endfigure(1);plot(time,rin,'b',time,yout,'r'),grid ongtext('rin\rightarrow')gtext('\leftarrowyout')title('系统输出曲线')xlabel('time(s)'),ylabel('rin,yout');figure(2);plot(time,error,'r'),grid ontitle('误差曲线')xlabel('time(s)');ylabel('error');注:输入信号为正弦,采样信号为1ms。