种群和群落

一、选择题

1.下列有关生物群落和生态系统的叙述,正确的是( )

A.河流生态系统与草原生态系统在遭受相同程度污染时,恢复时间都会很漫长

B.生态系统的物质循环具有全球性,通过光合作用和呼吸作用可完成碳的全球化循环

C.群落演替的不同时期,群落中的优势种群发生更替,能量传递效率保持相对稳定

D.虽然海洋生态系统的环境条件与陆地生态系统有差别,但是生物进化速度是一样的

答案:C

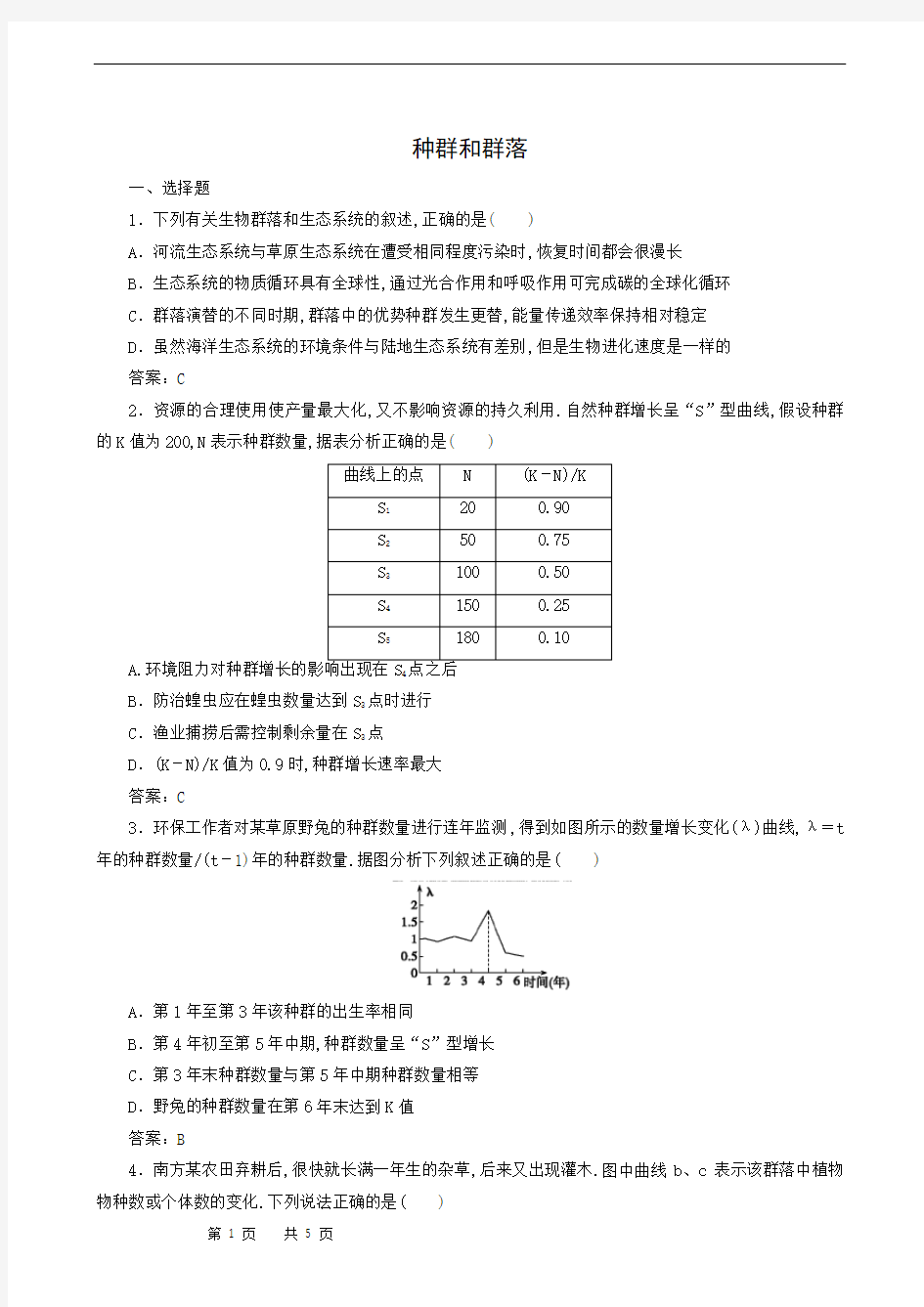

2.资源的合理使用使产量最大化,又不影响资源的持久利用.自然种群增长呈“S”型曲线,假设种群的K值为200,N表示种群数量,据表分析正确的是( )

曲线上的点N (K-N)/K

S120 0.90

S250 0.75

S3100 0.50

S4150 0.25

S5180 0.10

A.4

B.防治蝗虫应在蝗虫数量达到S3点时进行

C.渔业捕捞后需控制剩余量在S3点

D.(K-N)/K值为0.9时,种群增长速率最大

答案:C

3.环保工作者对某草原野兔的种群数量进行连年监测,得到如图所示的数量增长变化(λ)曲线,λ=t 年的种群数量/(t-1)年的种群数量.据图分析下列叙述正确的是( )

A.第1年至第3年该种群的出生率相同

B.第4年初至第5年中期,种群数量呈“S”型增长

C.第3年末种群数量与第5年中期种群数量相等

D.野兔的种群数量在第6年末达到K值

答案:B

4.南方某农田弃耕后,很快就长满一年生的杂草,后来又出现灌木.图中曲线b、c表示该群落中植物物种数或个体数的变化.下列说法正确的是( )

A.曲线a可表示该群落所含能量的变化,曲线b表示植物物种数

B.从草本阶段演替到灌木阶段,食物链基本不会发生变化

C.在人为干扰情况下,将来不可能演替至森林阶段

D.草本阶段更易遭受外来物种的入侵而使占优势的物种发生变化

答案:D

5.下列关于种群的叙述,不正确的是( )

A.增加迁入率降低迁出率可增加本种群的K值

B.调查种群密度可以用于监测和预报农林害虫

C.研究年龄组成能预测种群数量未来发展趋势

D.破坏害虫正常的性别比例可使种群密度降低

答案:A

6.(吉林延边模拟)下列有关种群和群落的叙述,错误的是( )

A.群落演替的过程中,存在着环境与生物之间的共同进化

B.种群中不同个体在垂直方向上可表现为垂直结构

C.出生率和死亡率、迁入率和迁出率是决定种群密度变化的直接因素

D.在“S”型曲线中,种群数量处于环境容纳量一半时,种群增长速率最大

答案:B

7.关于标志重捕法的叙述,不正确的是( )

A.可用于调查稻田中田螺的种群密度

B.调查时随机选择捕获动物的区域

C.重捕的空间与方法必须同第一次一致

D.动物的迁入、迁出将导致估算结果误差偏大

答案:A

8.湿地生态系统具有调节气候、蓄洪防旱的功能,从干沙地开始的湿地演替过程:地衣阶段→苔藓阶段→草本阶段→湿生草本植物阶段.下列相关叙述正确的是( )

A.湿地生态系统能调节气候、蓄洪防旱体现了生物多样性的直接价值

B.人类活动可以影响湿地生态系统演替的速度,但不能改变其方向

C.草本植物的出现对地衣和苔藓植物的水平分布没有影响

D.草本阶段比苔藓阶段丰富度高,生态系统的自我调节能力强

答案:D

9.(陕西西安模拟)下列关于种群、群落、生态系统的叙述,正确的是( )

A.一般来说,生态系统中的组分越多,食物网越复杂,其自我调节能力就越强,抵抗力稳定性就越高B.种群增长的“S”型和“J”型曲线都是在K/2时种群数量增长最快

C.群落演替过程中其结构越来越复杂,将来一定能形成森林

D.调查某地蒲公英的种群密度时,所选择的样方数不影响调查结果

答案:A

10.(宁夏银川训练)1980年5月18日美国西南的St Helens火山灾难性爆发.火山灰形成了低营养、剧烈干旱、地表运动频繁的景象.在火山口附近的森林线上选取几个地点分别设立了永久样地,以检测火山爆发后物种数量情况,如图所示.下列说法正确的是( )

A.火山爆发杀死了森林线上的所有生物,所以1980年开始的演替是初生演替

B.1980年到1982年期间不存在种间竞争,种间竞争在1982年以后才出现

C.从图中可看出本地区物种的环境容纳量(K值)大约为20

D.此生态系统早期的能量来源于火山灰

答案:D

11.(云南昆明质检)某实验小组统计一块农田中玉米种植后植株的平均高度,结果如图.下列有关叙述正确的是( )

A.由图可知,种群的K值(环境容纳量)为160

B.通过样方法可调查得到该农田玉米的准确数量

C.玉米种植45天左右,植株株高的增加速率达到最大值

D.该玉米种群的空间特征既包括垂直结构,也包括水平结构

答案:C

12.如图表示某池塘中四大家鱼及其食物的分布,相关分析正确的是( )

A.四大家鱼在池塘中的分布现象是群落的水平结构

B.此图表明四种鱼在能量流动上的关系为:鲢鱼→鳙鱼→草鱼、青鱼

C.鲢鱼和鳙鱼、草鱼和青鱼在混合放养时都是共生关系

D.若浮游动物大量死亡,鲢鱼数量在短时间内会增加

答案:D

二、非选择题

13.(湖北考前演练)鸭为杂食性水禽,除捕食昆虫及其他小动物外,对稻田中几乎所有的杂草都有取食.为研究稻鸭共作复合农业生态系统的功能,研究人员进行了实验,结果如下表.

稻鸭共作对稻田中杂草密度、物种丰

富度及稻田杂草相对优势度的影响

项目杂草密度

(株/m2)

物种丰富

度(种)

杂草相对优势度

草龙节节菜稗草陌上菜异形莎草

常规区40 12.0 0.24

7

0.189

0.10

0.102 0.094

稻鸭区 2.3 5.3 0 0.259 0.27

1

0.089 0

(1)采用样方法调查杂草密度时,选取样方的关键是________.

(2)由物种丰富度的变化可知稻鸭共作能显著降低稻田群落中杂草的________.由于稻鸭共作,原本在群落中优势明显的草龙地位下降,而有些杂草的优势地位明显上升,这一现象可称为________.

(3)稻田生态系统中鸭的引入增加了生态系统________的复杂性,从而使该生态系统的________________________功能提高.

(4)若野兔进入该环境后需进行种群密度调查,调查其种群密度的常用方法是________,当该种群大小为K值时,该种群的数量增长率为________.在不考虑迁入和迁出的前提下,在种群大小为________时,单位时间内出生个体数与死亡个体数之差最大.

答案:(1)随机取样

(2)物种数目群落演替

(3)营养结构(食物链和食物网) 物质循环和能量流动

(4)标志重捕法0 K/2

14.我国南方山区某河流上游河畔有一农场,进入农场就看到面积不大的耕地,碧波的鱼塘,成片的毛竹林和果林,成群的牛羊和家禽,一片生机勃勃的景象.据此完成下题.

(1)该农场中有毛竹林、果林、草场、农田、鱼塘等多种生态系统,每种生态系统有________(填“一个”或“多个”)基因库.生态系统具有一定的结构,其结构包括

________________________________________________________________________.

(2)利用性引诱剂诱捕农田害虫的同种异性个体,通过降低出生率,从而控制害虫的种群密度,这体现了生态系统________的功能.果林是由原来的荒山开垦而成的,体现出人类活动往往使群落演替按照________________进行.

(3)池塘群落的____________是区别不同湖泊群落的重要特征.沉水植物生长于湖泊中央,挺水植物生长于近岸,喜湿植物生长于岸边,旱生植物分布于离岸较远区域,这种分布主要体现了群落的________结构.

(4)池塘放养了一批罗非鱼,后来又有人在池塘放入罗非鱼的捕食者(FNE),一段时间后罗非鱼的数量达到了相对稳定状态,罗非鱼种群数量变化曲线如图表示.图中显示,a~b段罗非鱼种群数量呈________型增长.据图推断,FNE最可能在________对应的时间点进入水库;在该环境下,罗非鱼种群的环境容纳量接近________.

答案:(1)多个生态系统的组成成分、食物链和食物网

(2)信息传递不同于自然演替的速度和方向

(3)物种组成水平

(4)J b K2

生物种群和群落的区别 生物种群和群落的区别 1、种群:在一定空间和时间内的同种生物个体的总和。(如:一个湖泊中的全部鲤鱼就是一个种群) 2、种群密度:是指单位空间内某种群的个体数量。 3、年龄组成:是指一个种群中各年龄期个体数目的比例。 4、性别比例:是指雌雄个体数目在种群中所占的比例。 5、出生率:是指种群中单位数量的个体在单位时间内新产生的个体数目。 6、死亡率:是指种群中单位数量的个体在单位时间内死亡的个体数目。 7、生物群落:生活在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物群落的总和。 8、生物群落的结构:是指群落中各种生物在空间上的配置情况,包括垂直结构和水平结构等方面。 9、垂直结构:生物群落在垂直方向上具有明显的分层现象,这就是生物群落的垂直结构。如森林群落、湖泊群落垂直结构。 10、水平结构:在水平方向上的分区段现象,就是生物群落的水平结构。如:林地中的植物沿着水平方向分布成不同小群落的现象。 生物种群和群落的区别

1、种群特征:种群密度、出生率和死亡率、年龄组成、性别比例等。种群数量变化是种群研究的核心问题,种群密度是种群的重要特征。出生率和死亡率,年龄组成,性别比例以及迁人和迁出等都可以影响种群的数量变化。其中出生率和死亡率,迁入和迁出是决定种群数量变化的主要因素,年龄组成是预测种群数量变化的主要依据。 2、种群密度的测定:对于动物采用标志重捕法,其公式为种群数量N=(标志个体数X重捕个体数)/重捕标志数。 3种群密度的特点:①相同的环境条件下,不同物种的种群密度不同。②不同的环境条件下,同一物种的种群密度不同。 4、出生率和死亡率:出生率和死亡率是决定种群密度和种群大小的重要因素。出生率高于死亡率,种群密度增加;出生率低于死亡率,种群密度下降。;出生率与死亡率大体相等,则种群密度不会有大的变动。 5、年龄组成的类型: (1)增长型:年轻的个体较多,年老的个体很少。这样的种群正处于发展时期,种群密度会越来越大。 (2)稳定型:种群中各年龄期的个体数目比例适中,这样的种群正处于稳定时期,种群密度在一段时间内会保持稳定。(3)衰退型:种群中年轻的个体较少,而成体和年老的个体较多,这样的种群正处于衰退时期,种群密度会越来越小。6、性别比例有三种类型:

高一生物第四章练习题 1.下列关于种群特征的叙述中,不正确的是( ) A.种群的性别比例在一定程度上影响种群的出生率 B.种群密度预示着种群数量的未来变化趋势 C.出生率和死亡率是决定种群数量的直接因素 D.进行种群密度的调查有利于合理利用生物资源 2.(2015·四川)某放牧草地有一些占地约1 m2的石头。有人于石头不同距离处,调查了蜥蜴个体数、蝗虫种群密度和植物生物量(干重),结果见下图。下列叙述错误的是( ) A.随着蝗虫种群密度的增大,植物之间的竞争将会加剧 B.蜥蜴活动地点离石头越远,被天敌捕食的风险就越大 C.距石头的远近是引起该群落水平结构变化的重要因素 D.草地上放置适量石头,有利于能量流向对人类有益的部分 3.建立数学模型是生态学研究的重要方法,右图坐标系中的曲线可 表示生态学中相关研究对象的变化规律,以下描述最准确的是 ( ) A.1和2可分别表示死亡率和出生率随种群数量的变化 B.若X和Y分别表示年龄和数量,则2表示的年龄结构为稳定型 C.2可表示种群数量的S型增长在一定时间范围内的曲线 D.1可表示群落初生演替至森林的过程中生态系统恢复力稳定性随时间的变化4.(2015·广东)图1表示在一个10 ml的密闭培养体系中酵母菌的数量的动态变化,关于酵母菌数量的叙述,正确的是( )

A .种内竞争导致初始阶段增长缓慢 B .可用数学模型N t =N 0λt C .可用取样器取样法计数 D .K 值约为120 000个 5.下列有关调查种群密度的说法错误的是( ) A .标志重捕法调查得到的种群密度一般不是最精确的现实反映 B .调查某种昆虫卵的密度、作物植株上蚜虫的密度,也可以采用样方法 C .五点取样和等距取样是样方法取样的常用方法,不需要遵循随机取样的原则 D .将M 只鹿标记,在捕获的n 只鹿中有m 只被标记,则该鹿群约有M ×n m 只 6.下列调查活动或实验中,对实验所得数据的描述,不正确的是( ) A .探究培养液中酵母菌种群数量时,没有振荡试管就吸出试管底部的培养液计数,所得数据会偏大 B .调查土壤小动物类群丰富度时,用诱虫器采集小动物时打开电灯,所得数据会偏小 C .标志重捕法调查池塘中草鱼的种群密度时,部分草鱼身上的标志物脱落,所得数据会偏大 D .样方法调查草地中的车前草时,不统计正好在样方线上的个体,所得数据会偏大 7.为防治农田鼠害,研究人员选择若干大小相似、开放的大豆田,在边界上每隔一定距离设置适宜高度的模拟树桩,为肉食性猛禽提供栖息场所。设桩一段时间后,测得大豆田中田鼠种群密度的变化如图所示。下列叙述错误的是( )

第四章种群和群落 第 1 节种群的特征 一、教学目标 1.列举种群的特征。 2.尝试用样方法调查种群密度。 二、教学重点和难点 1.教学重点 种群的特征。 2.教学难点 样方的选择和确定。 三、安排 2 四、教学程 〖章引入〗学生P59,特种群的概念 〖板〗物种:是指分布在一定的自然区域,具有一定的形构和生理功能,而且在自然状下 能相互交配和繁殖,并能生出可育后代的一群生物个体。 种群:在一定的自然区域,同种生物的全部个体形成种群:同一内聚集在一定区域中各种生物 种群的集合。 〖引入〗以“ 探”引入,生思考回答提示。 提示:可采用课本介绍的两种取样方法取样,用样方法进行估算。也可以将模拟草地平均分成 若干等份,求得其中一份的数量后,再估算整体的数量。 〖问题〗以“本节聚焦”再次引起学生的思考,让学生带问题学本节。 〖板〗第一种群的特征 一、调查种群密度(种群密度是种群最基本的数量特征)的方法 种群密度:是指种群在位面(或体)中的个体数量。(种群密度是种群最基本的数量特征)〖探究〗学生思考,提示。 〖讲述 1〗样方法( quadrat method ) 样方法的方法繁多,依生物种类、具体环境不同而有所不同。样方的面积有大有小,样方形状 也有方形、长方形、圆形、条带状等多种,但是各种方法的原理却是相同的。首先,在要调查的生 物群落中,确定一个或数个范围相对较大区域作为样地;再在样地中随机选取若干个样方;然后计 数各样方中的全部个体数量;最后,计算全部样方个体数量的平均数,通过数理统计,对种群总体 数量进行估计。 例如,假随机抽取方 n 个,每个方的生物个体数X 1,X 2,X 3,?X n,方的平均数 X=∑X n/n。 〖探的〗生思考回答提示。 1.提示:“ 问题探讨” 中调查对象是完全随机分布的,且调查区域是规则的,调查对象与其 他物体的区分是显而易见的,因此,采用样方法得到的估算值与真实情况比较容易接近(误差小)。 而在实地调查中,调查对象的分布往往不是随机的,调查区域也往往不是规则的,还有许多其他因 素会干扰和影响调查的准确性,因此,采用同样的方法其结果误差会比较大一些。但是,只要掌握 了科学的调查统计方法,其误差会控制在允许的范围之内。 2.提示:为了确保所选择的样方具有代表性,不受主观因素的影响,使通过样方统计的结果(估算值)能更接近真实的情况。

作业三种群和群落

导致出生率的下降,达到控制福寿螺数量的目的。 答案:(1)捕食 种群密度(种群数量增长) (2)天敌 “J” 样方 (3)①6月中旬~7月中旬 成年(生殖期) ②出生率基本为零(出生率非常低) ③中华鳖对控制福寿螺种群数量十分明显 9. (10分)下图中甲表示某森林植物的景观,乙表示物种数与样方面积的关系。请分析回答下列问题。 甲 乙 (1)物种组成是决定群落性质的最重要因素。为了统计群落的植物种类组成,在群落的中心部位选取样地,用随机法取样,首先要确定样方面积。系列取样统计结果如图乙。 ①试写出该研究的课题名称:____________________________________________________。这种研究方法叫做__________。 ②图乙显示:在一定范围内,随样方面积的增大, __________________________________________________________。调查该森林物种数的样方面积最好是__________m 2。 ③若选取3个合适的样方对某种乔木计数的结果分别是n 1、n 2、n 3,则该乔木的种群密度为__________株/m 2。 (2)导致景观图中植物分层现象的主要非生物因素是__________,森林对太阳能的利用率高于农田的主要原因是森林具有复杂的__________结构。若要调查景观图中森林群落的结构,请写出主要的调查项目(调查设备略): ①__________________________________________________________________; ②__________________________________________________________________。 解析:群落由不同的物种组成,样方法不仅可用于种群密度的研究,也可用于群落物种丰富度的研究,且物种丰富度的计算方法与种群密度的计算方法一样,也只求平均值。群落的结构中植物的分布由非生物因素所决定,而植物的分布又决定了动物的分布,在结构调查中,既要注意物种组成,又要注意不同种群的密度。 答案:(1)①某森林物种数与样方面积的关系研究(只要合理均可) 样方法 ②物种 数迅速增多,并逐渐达到最多后保持稳定 S 0 ③(n 1+n 2+n 3)3S 0 (2)光 垂直 ①垂直结构:动植物的分层,不同层次上生物的种类和种群密度等 ②水平结构:水平方向上不同地段的群落物种组成和种群密度等 10.)(9分)用一定量的培养液在适宜条 件下培养酵母菌,将其数量随时间的变化绘制如下图1,a 表示每3 h 更换一次培养液的培养曲线,b 表示不更换培养液的一段时间内的培养曲线。 图1

生物必修3第一、二章检测题 第I卷选择题(每题2分,共60分) 1.正常情况下,以下物质属于人体内环境组成成分的是 ①血红蛋白②葡萄糖③无机盐④激素⑤尿素 A.①②③④⑤B.②③④⑤C.②③④D.②③ 2.下图表示人体体温调节示意图,则下列关于图中X、Y、Z、W(W为虚线框部分)所示结构的说法正确的是 A.人体在寒冷的环境中通过神经和体液调节维持体温的恒定 B.Y表示肾上腺,产生的激素在产热上与甲状腺激素表现为协同作用 C.在炎热的环境中人体必需减少产热、增加散热来保持体温恒定 D.X表示大脑皮层体温调节中枢 3.吊针(静脉注射)时,药液进入人体后到发挥作用经过的一般途径是 A.血浆→组织液→淋巴→靶细胞 B.淋巴→血浆→组织液→血浆→靶细胞 C.血浆→组织液→靶细胞 D.组织液→血浆→组织液→靶细胞 4.下列有关内环境稳态的叙述中,不正确的是() A.内环境稳态是通过各个器官、系统的协调来完成的 B.内环境稳态是机体在神经系统和体液调节下,通过各个器官、系统的协调活动来共同维持的 C.在正常情况下,内环境的各种理化性质是保持不变的 D.在正常情况下,内环境的各种理化性质经常处于变动之中,但都保持在适宜的范围内 5.下列有关人体内环境稳态调节的叙述,正确的是() A.引起人体产生渴感的感受器在下丘脑 B.K+ 对维持细胞外液渗透压起决定作用 C.细胞外液渗透压降低引起垂体合成抗利尿激素 D.激素间的拮抗作用对于维持内环境的稳态不利 6.关于过敏反应,下列说法中正确的是() ①过敏反应是一种异常反应,是一种免疫功能失调症 ②过敏反应的特点是发作迅速、反应强烈,因此往往会破坏组织细胞,引起组织损伤 ③过敏反应和正常免疫反应中产生的抗体,其化学本质都是球蛋白 ④找出过敏原,尽量避免再次接触该过敏原是预防过敏反应的主要措施 A.①②③④B.①③④C.②③④D.①②③

第四章种群和群落 一、种群 1:种群:一定区域内同种生物所有个体的总称 群落:一定区域内的所有生物 生态系统:一定区域内的所有生物与无机环境 地球上最大的生态系统:生物圈 种群密度(最基本) 出生率、死亡率 迁入率、迁出率 2、种群特征增长型 年龄组稳定型 衰退型 性别比例 1)种群密度 a、定义:在单位面积或单位体积中的个体数就是种群密度;是种群最基本的数量特征; 样方法适用于植物和活动范围小的动物 b、调查方法:取样方法有五点取样法和等距离取样法 标志重捕法:适用于活动范围大的动物 2)出生率、死亡率: a、定义:单位时间内新产生或死亡的个体数目占该种群个体总数的比率; b、意义:是决定种群密度的大小。 3)迁入率和迁出率: a、定义:单位时间内迁入和迁出的个体占该种群个体总数的比率; b、意义:影响种群大小和种群密度的重要因素,针对一座城市人口的变化起决定作用。 4)年龄组成: a、定义:指一个种群中各年龄期个体数目的比例; b、类型:增长型(A)、稳定型(B)、衰退型(C); 增长型:种群中幼年个体很多,老年个体很少,种群密度会增大。 稳定型:各年龄期的个体数目比例适中,种群正处于稳定时期。 衰退型:幼年个体较少,而中老年个体较多,种群密度会减小。 c、意义:预测种群数量的变化趋势。 5)性别比例: a、定义:指种群中雌雄个体数目的比例; b、意义:对种群密度也有一定的影响。 3、种群的数量变化曲线:

① “J 型增长” a 、数学模型:(1)(2)曲线(如右图) b 、条件:理想条件指食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等条件; c 、举例:自然界中确有,如一个新物种到适应的新环境。 ② “S 型增长”: 种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线。 a 、条件:自然资源和空间总是有限的; b 、曲线中注意点: (1)K 值为环境容纳量(在环境条件不受破坏的情况下,一定 空间中所能维持的种群最大数量); (2)K/2处增长率最大。 大多数种群的数量总是在波动中,在不利的条件下,种群 的数量会急剧下降甚至消失。 研究种群数量变化的意义:对于有害动物的防治、野生生 物资源的保护和利用、以及濒临动物种群的拯救和恢复有 重要意义。 二、群落的结构 1、群落:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合。 丰富度:群落中物种数目的多少。 2、种间关系比较 (1)捕食:一种生物以另一种生物作为食物。 (2)竞争:两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等。 (3)寄生:一种生物寄居于另一种生物体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。 时间

限时训练(完成时间30分钟) 班级___________姓名___________学号_______________ 1.(2019·江苏七市三模)科研人员调查了白天气温与八角金盘花丛中昆虫数、昆虫体温的关系,结果如图。下列相关叙述正确的是() A.八角金盘和各种昆虫共同构成生物群落 B.用标志重捕法调查花丛中昆虫的种类和数量 C.气温属于物理信息,可影响昆虫的代谢水平和活动频率 D.昆虫体温和气温差异越大,飞到花丛中的昆虫数越多 2.(2019·镇江一模)下表是对不同栖息地中美洲大树莓种群数量调查统计结果(单位:株),下列相关叙述错误的是() A. B.选取多个样方进行调查,保证了实验结果的准确性 C.美洲大树莓与森林中其他树种之间存在着竞争关系 D.调查结果表明美洲大树莓适宜在阴暗潮湿的环境中生长

3.(2019·南师附中模拟)密林熊蜂直接在角蒿花的花筒上打洞,盗取其中的花蜜(盗蜜),花筒上虽留下小孔,被盗蜜的花仍会开花,但影响结实率。密林熊蜂偏爱从较大、较高的花盗蜜,其身体不接触到花的柱头。据此作出的分析,不合理的是() A.密林熊蜂与正常传粉者之间存在竞争关系 B.密林熊蜂不给角蒿传粉,不影响角蒿的进化 C.该盗蜜行为可能会影响角蒿的种群密度 D.可采用样方法调查密林熊蜂的盗蜜频率 4.(2019·江苏卷,15)我国生物多样性较低的西部沙漠地区生长着一种叶退化的药用植物锁阳,该植物依附在另一种植物小果白刺的根部生长,从其根部获取营养物质。下列相关叙述正确的是() A.锁阳与小果白刺的种间关系为捕食 B.该地区生态系统的自我调节能力较强,恢复力稳定性较高 C.种植小果白刺等沙生植物固沙体现了生物多样性的间接价值 D.锁阳因长期干旱定向产生了适应环境的突变,并被保留下来 5.(2019·无锡梅村中学模拟)(多选)下列关于种群、群落和生态系统的叙述,正确的是() A.种群的环境容纳量是指种群的最大数量 B.一般用抽样检测法探究培养液中酵母菌种群密度 C.太湖近岸区和湖心区不完全相同的生物分布,构成群落的水平结构 D.狮与羚羊根据气味猎捕和躲避,说明信息能调节种间关系 6.(2019·北京卷,5)为减少某自然水体中N、P含量过高给水生生态系统带来的不良影响,环保工作者拟利用当地原有水生植物净化水体。选择其中3种植物分别

苏教版高中生物必修三) 第二章 生物个体的稳态 第一节人体的稳态 一、稳态的生理意义 1、内环境: (1)单细胞生物直接与外界环境进行物质和能量转换,而人体细胞必须通过内环境才能与外界 环境进行物质和能量交换。 (2)内环境的组成: 细胞内液 体液血浆 细胞外液组织液 (内环境)淋巴 (3)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介: 细胞可直接与内环境进行物质交换,不断获取生命活动需要的物质,同时不断排出代谢产生的废物。内环境与外界环境的物质交换过程,需要体内各个器官系统的参与。 2、稳态 (1)概念:在神经系统和内分泌系统等的调节下,机体会对内环境的各种变化做出相应的调整,使得内环境的温度,渗透压、酸碱度及各种化学成分保持相对稳定的状态,称为稳态。 (2)意义:维持内环境在一定范围内的稳态是生命活动正常进行的必要条件。 (3)调节机制——反馈调节 正反馈:反馈信息与原输入信息起相同的作用,使输出信息进一步增强的调节。 负反馈:反馈信息与原输入信息起相反的作用,使输出信息减弱的调节。 二、体温调节 1、体温的概念:指人身体内部的平均温度。 2、体温的测量部位:直肠、口腔、腋窝

3、体温相对恒定的原因:在神经系统和内分泌系统等的共同调节下,人体的产热和散热过程保持动态平衡的结果。 产热器官:主要是肝脏和骨骼肌 散热器官:皮肤(血管、汗腺) 4、体温调节过程: (1)寒冷环境→冷觉感受器(皮肤中)→下丘脑体温调节中枢 →皮肤血管收缩、汗液分泌减少(减少散热)、 骨骼肌紧张性增强、肾上腺分泌肾上腺激素增加(增加产热) →体温维持相对恒定。 (2)炎热环境→温觉感受器(皮肤中)→下丘脑体温调节中枢 →皮肤血管舒张、汗液分泌增多(增加散热) →体温维持相对恒定。 5、体温恒定的意义:是人体生命活动正常进行的必需条件,主要通过对酶的活性的调节体现 三、水平衡的调节 1、人体内水分的动态平衡是靠水分的摄入和排出的动态平衡实现的 2、人体内水的主要来源是饮食、另有少部分来自物质代谢过程中产生的水。水分的排出主要 通过泌尿系统,其次皮肤、肺和大肠也能排出部分水。人体的主要排泄器官是肾,其结构和功能的基本单位是肾单位。 3、水分调节(细胞外液渗透压调节):(负反馈) 过程:饮水过少、食物过咸等→细胞外液渗透压升高→下丘脑渗透压感受器→垂体→抗利尿激素→肾小管和集合管重吸收水增强→细胞外液渗透压下降、尿量减少总结:水分调节主要是在神经系统和内分泌系统的调节下,通过肾脏完成。起主要作用的

生物种群和群落测试题 一、单选题( 2 分× 33=66 分) 1.下列各组生物可能是一个种群的是 ( ) A. 元谋人、山顶洞人 B.大熊猫、小熊猫 C.大鲈鱼、小鲈鱼 D.大草履虫、小草履 虫 2、在一个水池中长期生长着藻类、水蚤、虾、鲫鱼、蚌等,这些生物可看作是一个 ( ) A .种群 B .群落 C .生物圈 D .生态环境 3.按一对夫妇一两个孩子计算,人口学家统计和预测,墨西哥等发展中国家的人口 翻一番 大约 20—40年,美国需要 40—80 年,瑞典人口将会相对稳定, 德国人口 将减少。 预测人 口的这种 增减 动态主要决定于( ) A .种群数量和密度 B .种群年龄结构 C .种群性别比例 D .出生率和死亡 率 4.决定 种群个体 数量变动 的因素,主要是( ) ① 种群密度和出生率、死亡率 ②年龄组成和性别比例 ③出生数量和死亡数量④ 迁出和迁 入数量 A .①② B .②③ C .③④ D .①④ 5.我国的计划生育政策为 “提倡一对夫妇只生一个孩子” ,从种群特征看,这种措施 直接调 节() A .种群密度 B .年龄组成 C .性别比例 6.右图表示某种群年龄组成示意图,下列有关叙述正确的是 ( ) A. 该种群一定是生活在稳定的生态系统中 B. 该种群的出生率一定大于死亡率 C .该种群一定能 适应所生活的环境 D .该种群属于稳定型,种群密度 在一段时间内会保持稳定 7.图是依据我国三次人口普查数据绘制的人口年龄组成图,其中完全正确的描述是 ( ) A.图(1)是增长型,从图 (3)可看出计划生育政策初见成效 B.图(1)、图(2)、图 (3) 都是衰 退型 C. 图(2)是典型的稳定型,可 看出计划生育政策初见成效 D.图(1)、图 (2)、图 (3)都 是稳 定型 8.用“样方法”调查蒲公英种群密度的过程是 ①选取一个该种群分布比较均匀的长方形地块,将该地按照长度画成 10 等份,在 每份的 中央划一个大小为 1m 2 的样方 ② 选取一个该种群分 D . 出生率

种群和群落 第一节 种群的特征 种群: 概念:在一定的自然区域内,同种生物的全部个体。 【注意】 (1)两个要素:“同种生物”和“全部个体” 各个年龄段的个体/雌雄个体(有性别差异的生物) (2)两个条件:一定的“时间”和“空间”,存在的种群必须有一定时空限制(种群的时空界限随研究工作方便性划分) (3)两个方面:宏观:种群是生物繁殖的基本单位 微观:种群是生物进化的基本单位 【辨析】种群、个体、物种 (1)种群所具有的种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成、性别比例等特征是个体所不具备的,个体只能由出生、死亡、年龄、性别等特征。 (2)同一物种在不同区域内可以有多个种群,但同一种群内的个体都为同一物种。 特征:数量特征、空间特征、遗传特征 种群的数量特征: (一)种群密度(最基本数量特征): 含义:种群在单位面积或单位体积中的个体数。 表示方法:种群密度=种群的个体数量/面积或体积 特点:不同物种的种群密度,在同样的环境条件下差别很大;同一物种的种群密度,在不同的环境条件下也有差异。 意义:反映了种群在一定时期内的数量。 应用:农林害虫的监测、预报;渔业捕捞强度的确定 (二)出生率和死亡率: 含义:出生率:单位时间内新个体的个体数目占该种群个体总数的比率。 死亡率:单位时间内死亡个体的个体数目占该种群个体总数的比率。 意义:出生率和死亡率决定种群大小和种群密度。 (三)迁入率和迁出率: 含义:一个种群单位时间内迁入或迁出的个体占该种群个体总数的比率,分别称为迁入率或迁出率。 意义:迁入率和迁出率直接影响种群大小和种群密度。 【学科交叉】中国人口增长:出生率>死亡率 城市人口增长:迁入率>迁出率 计划生育政策控制出生率,使增长率下降。 (四)年龄组成: 含义:一个种群中各年龄期个体数目的比例。 1.处于生殖前年龄的个体称为幼年个体(幼体);处于生殖年龄的个体称为成年个体;处于生殖后年龄的个体称为老年个体。

第四章种群和群落 第一节种群的特征 1.种群密度 概念:指单位空间内某种群的个体数量。 特点:不同物种的种群密度在同样的环境条件下差异很大。同一物种的种群密度也不是固定不变的。 2.年龄组成 概念:指一个种群中各年龄期的个体数目的比例。 类型: 增长型:种群中幼年个体很多,老年个体很少,种群正处于发展时期,种群密度会越来越大稳定型:各年龄期的个体数目比例适中,种群正处于稳定时期。 衰退型:幼年个体较少,而老年个体较多,种群正处于衰退时期,种群密度会越来越小。研究目的:对于预测种群数量变化趋势具有重要意义。 3.性别比例 概念:指种群中雌雄个体数量的比例。 类型:雌多于雄;雄多于雌;雌雄相当。 研究目的:性别比例在一定程度上影响着种群密度。 4.出生率和死亡率 出生率:种群中单位数量的个体在单位时间内新产生的个体数。 死亡率:种群中单位数量的个体在单位时间内死亡的个体数。 研究目的:是决定种群大小和种群密度的重要因素。 第二节种群数量的变化 一、构建种群增长模型的方法 1.数学模型:用来描述一个系统或它的性质的数学形式。 2.构建数学模型的方法步骤:提出问题→提出合理的假设→用适当的数学形式表达→检验 或修正。 3.数学模型的表达形式 ⑴数学方程式:优点是科学、准确。 ⑵曲线图:优点是直观。 二、种群增长的“J”型曲线 1.含义:在理想条件下的种群,以时间为横坐标,种群数量为纵坐标画出曲线来表示,大致呈“J”型。 2.数学模型 ⑴模型假设 ①.条件:食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等。 ②.数量变化:种群的数量每年以一定的倍数增长,第二年的数量是第一年的λ倍。 ⑵建立模型:t年后种群数量表达式为Nt=No×λ的t次方。 ⑶各参数意义:No为该种群的起始数量,t为时间(年),Nt表示t年后该种群的数量,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数。 三、种群生长的“S”型曲线 1.含义:在资源和空间有限的条件下,种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长 曲线,呈“S”型。 2.产生条件 自然资源和空间有限,种群密度增长→种内斗争加剧、天敌增加→出生率降低、死亡率升高

一、选择题 2、南极冰藻是以硅藻为主的一大类藻类植物,长期生长在南极海冰区-2~4℃的环境中,其最适生长温度为2℃。磷虾主要以南极冰藻为食,企鹅主要以磷虾为食。自1975年以来,磷虾种群密度下降高达80%。下列叙述错误的是() A. 南极冰藻组成了一个种群 B. 企鹅种群密度也会随着磷虾种群密度下降而下降 C. 南极冰藻、磷虾、企鹅与该海冰区得其他生物组成群落 D. -2~2℃范围内,随着温度升高南极冰藻的光合作用强度增大 3.有关土壤动物研究的叙述,正确的是( ) A.土壤动物群落不存在分层现象 B.土壤动物种间关系主要是互利共生 C.土壤盐碱度不同,土壤动物群落结构有差异 D.随机扫取表层土取样,可以调查土壤小动物类群丰富度 4.下表为三个稳定草原生态系统中植物调查的统计数据。据表可以确认的是( ) A.在植物丰富的区域采用样方法获得数据 B.典型草原中各种群密度均大于荒漠草原 C.流经草甸草原的总能量大于典型草原 D.表中荒漠草原旱生植物的丰富度最高 5、某小组进行“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验时,同样实验条件下分别在4个试管中进行培养(见下表),均获得了“S”型增长曲线。根据实验结果判断,下列说法错误的是 A.4个试管内的种群初始阶段都经历了“J”型增长 B.4个试管内的种群同时达到K值 C.试管Ⅲ内种群的K值与试管Ⅱ不同 D.试管Ⅳ内的种群数量先于试管Ⅱ开始下降 6.下图示种群年龄组成的三种类型,解读此图可获得的信息是( ) ①a、b、c可分别表示同一物种的三个不同种群中各年龄期个体在种群中所占的比例 ②三个种群中处于繁殖期的个体数之比是a>b>c ③三个种群的出生率之比是a>b>c ④三个种群的迁入率与迁出率之比是a>b>c A.只有①③ B.只有①②③ C.只有①③④ D.只有②③④ 7.下列关于研究种群数量实验的叙述,正确的是( )。 A.调查某地区松树的种群数量,样方面积应该取1 m2

生物种群和群落测试题 一、单选题(2分×33=66分) 1.下列各组生物可能是一个种群的是( ) A.元谋人、山顶洞人 B.大熊猫、小熊猫 C.大鲈鱼、小鲈鱼 D.大草履虫、小草履虫 2、在一个水池中长期生长着藻类、水蚤、虾、鲫鱼、蚌等,这些生物可看作是一个( ) A.种群 B.群落 C.生物圈 D.生态环境 3.按一对夫妇一两个孩子计算,人口学家统计和预测,墨西哥等发展中国家的人口翻一番大约20—40年,美国需要40—80年,瑞典人口将会相对稳定,德国人口将减少。预测人口的这种增减动态主要决定于() A.种群数量和密度 B.种群年龄结构 C.种群性别比例 D.出生率和死亡率4.决定种群个体数量变动的因素,主要是() ①种群密度和出生率、死亡率②年龄组成和性别比例③出生数量和死亡数量④迁出和迁入数量 A.①② B.②③ C.③④D.①④5.我国的计划生育政策为“提倡一对夫妇只生一个孩子”,从种群特征看,这种措施直接调节() A.种群密度 B.年龄组成C.性别比例D.出生率 6.右图表示某种群年龄组成示意图,下列有关叙述正确的是 ( ) A.该种群一定是生活在稳定的生态系统中 B.该种群的出生率一定大于死亡率 C.该种群一定能适应所生活的环境 D.该种群属于稳定型,种群密度在一段时间会保持稳定 7.图是依据我国三次人口普查数据绘制的人口年龄组成图,其中完全正确的描述是 ( ) A.图(1)是增长型,从图(3)可看出计划生育政策初见成效 B.图(1)、图(2)、图(3)都是衰退型 C.图(2)是典型的稳定型,可看出计划生育政策初见成效 D.图(1)、图(2)、图(3)都是稳定型 8.用“样方法”调查蒲公英种群密度的过程是 ①选取一个该种群分布比较均匀的长方形地块,将该地按照长度画成10等份,在每份的中央划一个大小为1m2的样方 ②选取一个该种群分布比较密集的长方形地块,将该地按照长度画成10等份,在每份的中央划一个大小不同的样方 ③计数每个样方该种群数量,取其最大值作为种群密度的估计值 ④计数每个样方该种群数量,取其平均值作为该种群密度的估计值 A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 9.下列有关种群“S”型增长曲线的正确说法是() A.“S”型增长曲线表示了种群数量和食物的关系 B.种群增长率在各阶段是不相同

第4章种群和群落 51、种群是一定区域内同种生物的全部个体,具有一定的特征:数量特征,空间特征。 种群密度是种群最基本的数量特征,出生率和死亡率、迁入率和迁出率直接影响种群密度变化,年龄组成通过影响出生率和死亡率,可以帮助预测种群密度变化,根据年龄组成将种群分为增长型、稳定型、衰退型。性别比例通过影响出生率影响种群密度。 52、样方法通常用于调查某种植物的种群密度,也可以调查某种昆虫卵的密度、植株上蚜虫的密度、跳蝻 的密度等活动能力差活动范围小的动物种群密度的调查,该方法取样的关键是随机取样,取样的方法主要有五点取样法、等距取样法(适用于样地比较狭长)。样方一般以1m2的正方形为宜,但可是 5 适当调整,种群密度的计算方法是计算不同样方种群密度的平均值。(例如:样方面积为S,取n个样方,各样方内个体数量分别为N1N2N3……N N,则种群密度为(N1+N2+N3+……+N N)/nS) 53、对活动能力强,活动范围大的动物种群,常用标志重捕法,根据重捕到的动物中标记个体数占总个体 数的比例,估算种群密度。(会计算)(个体总数N/再次捕获个体数n=初次捕获标记个体数M/重捕的标记个体数) 54、J型增长的条件理想环境下,食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等。数学模型是N t=N0λt, 其中N0为种群的起始数量,λ为种群数量是一年前种群数量的倍数,t为增长年数,J型增长过程中λ保持不变,增长率不变为λ-1、,但J型增长曲线的斜率(增长速率)所反应的增长速度越来越快。 55、S型曲线是在自然条件下(有环境阻力),由于自然界的资源和空间是有限的,当种群密度增大时种 内竞争加剧,以该种群为食的动物数量也会增加,这就会使种群的出生率降低,死亡率增高。在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,即K值,在自然界中大多数种群数量总是在波动的。S型曲线增长率逐渐减小,但增长速率先增加后减小,当达到K值时减小到0. 注意:S型曲线一直有环境阻力,因此早期不能认为是J型曲线。 题目中会出现既不是J型曲线又不是S型曲线,从与J型曲线不重合时开始有环境阻力。 56、在统计培养液中酵母菌种群数量的变化时,用抽样检测的方法。该实验用到血球计数板,放大镜,显 微镜等多种器材。先抽样统计小格内酵母菌数量,再计算每小格酵母菌数量的平均值,如果小方格内酵母菌过多,可以对培养液先稀释再观察,且试管中吸出培养液进行计数前试管应轻轻震荡几次(目的是为了保证酵母菌分布均匀)。 57、群落中物种数目的多少叫丰富度,不同物种间的关系包括竞争、捕食、互利共生、寄生等(如种内互 助等),盅内关系有种内互助,种内斗争。 (1)四种曲线要记住!!!!!会分析捕食者和被捕食者!!!!!捕食者随被捕食者变化而变化,相邻的两个

第四章:种群和群落综合检测卷 姓名:___________班级:_____总分:___________ 一、选择题 ()1.某池塘中,某种成年鱼生活在底层,取食多种底栖动物,而该种鱼的幼体生活在水体上层,滤食浮游动物和浮游藻类。下列相关叙述错误的是 A.该种鱼的幼体与浮游动物具有竞争和捕食关系 B.该种鱼的发育阶段不同,与其他物质的种间关系可能发生改变 C.底栖动物和浮游动物分层现象属于群落垂直结构 D.该种成年鱼及其幼体在水中的分布构成群落的垂直结构 ()2.下列有关实验方法或检测试剂的叙述,正确的是 A.用改良苯酚品红染色观察低温诱导的植物染色体数目变化 B.用健那绿和吡罗红染色观察DNA 和RNA 在细胞中的分布 C.用斐林试剂检测不同温度对唾液淀粉酶活性的影响 D.用标志重捕法调查田鼠种群密度及农田土壤小动物的丰富度 ()3.下列说法不正确的是 A.种群密度可准确反映种群数量变化趋势 B.捕食关系对维持群落的稳定有重要作用 C.草本阶段为灌木阶段的群落形成创造了适宜环境 D.初生演替与次生演替的起点不同,因而速度不同 ()4.某水池有浮游动物和藻类两个种群(甲乙),其种群密度随时间变化的趋势如下图。若向水池中投放大量专食浮游动物的某种鱼(丙),一段时期后,该水池甲、乙、丙三个种群中仅剩一个种群。 下列关于该水池中上述三个种群关系及变化的叙述,正确的是 A.甲和丙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 B.甲和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群 C.丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下甲种群 D.丙和乙既有竞争关系又有捕食关系,最终仅剩下丙种群 ()5.某农场面积约140hm2,农场丰富的植物资源为黑线姬鼠提供了良好的生存条件,鼠大量繁殖吸引鹰前来捕食。某研究小组采用标志重捕法调查该农场黑线姬鼠的种群密度,第一次捕获了100只,标记后全部放掉,第二次捕获了280只,发现其中有2只带有标记。下列叙述错误的是 A.鹰的迁入率增加会影响黑线姬鼠的种群密度

高中生物:种群和群落知识点 1.什么是种群? 在一定的自然区域内,同种生物的全部个体形成种群。 如一片森林中的全部猕猴是一个种群,一片草地中的全部蒲公英是一个种群。 2.种群的特征有哪些? 种群的最基本特征是什么? 决定种群的大小和密度的特征有哪些? .s.5.u.c.o.m 种群的特征有种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成、性别比例。 种群密度是种群最基本的数量特征。 决定种群的大小和密度的特征有出生率和死亡率、迁入率和迁出率。 3.种群的年龄组成分为哪些类型?有何用途? 增长型、稳定型、衰退型,可以预测种群密度的变化趋势。 4.可以用哪些方法调查种群密度?分别适用对象是什么? 样方法:植物和运动能力弱的动物 标志重捕法:活动能力强的动物 用血球计数板记数法:微生物用取样器进行采集、调查的方法:土壤中的小动物 5.样方法中取样的大小一般是多大? 样方法中取样的关键是什么?取样的方法有哪些?如何计算所调查植物的种群密度? 样方法中取样的大小一般是1m×1m。 样方法中取样的关键是随机取样。 取样的方法有五点取样法和等距取样法等。 计算所调查植物的种群密度应取所有样方种群密度的平均值。 6.在对某种鼠的调查中,调查范围是1公顷,第一次捕获并标记m只鼠,第二次捕获n只鼠,其中有标记的鼠x只,如何计算结果? 该范围内鼠的种群密度=mn/x(单位:只/公顷) 7.种群增长在什么条件会呈J型增长? 增长的公式是什么? 自然界中存在这种增长方式吗?举例说明? 种群长时间呈J型增长会造成什么后果? J型增长的条件:食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等理想条件下。 J型增长的公式:Nt=Noλt No为种群起始数量,Nt为t年后种群数量,λ为种群数 量为前一年的倍数,即种群增长率。J型增长的条件下种群增长率保持不变。 自然界中存在这种增长方式,通常发生在一个种群新迁入一个适宜的新环境后在一段时间内往往呈J型增长。 种群长时间呈J型增长会造成生态系统的稳定性被破坏。 8.什么是环境容纳量?环境容纳量会发生改变吗? 在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值。 环境容纳量也会随着环境的变化而发生改变。如大熊猫栖息地遭到破坏后,由于食物的减少

生物必修三种群和群落生物必修三综合测评 3(种群和群落) 综合测评3(种群和群落)本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 综合测评 一、选择题 1、下列关于种群的叙述不正确的是 A 、种群都具有年龄组成和性别比例等数量特征 B 、种群密度总是随着种群出生率的增大而增大 C 、种群是物种繁殖和生物进化的单位 D 、建立自然保护区可以提高一些濒危动物的K 值 【解析】 种群密度直接影响种群的数量,性别比例影响种群密度数量的变动,出生率和死亡率决定种群密度的大小,年龄组成预测种群密度变化的方向。故选B 。 【答案】 B 2、下列关于种群的叙述中,正确的是

A 、不同种群的年龄组成大致相同 B 、估算一个种群的出生率和死亡率,即可确定种群密度和大小 C 、一个种群由一定自然区域内的全部成年个体组成 D 、在自然开放的生态系统中,种群密度会受环境因素影响而波动 【解析】 不同种群的年龄组成是不同的,种群密度的大小除受出生率和死亡率的影响之外,还直接受迁入率和迁出率的影响;一个种群是由所有同种个体组成的,而不是只包括成年个体;种群密度受多种因素影响,环境因素会直接影响出生率和死亡率等,所以环境因素会影响种群密度。 【答案】 D 3、下列有关种群增长的“S”型曲线的叙述,错误的是 A 、通常自然界中的种群增长曲线最终呈“S”型 B 、达到K 值时种群增长速率为零 C 、种群增长受自身密度的影响 D 、种群的增长速率逐步降低 【解析】

种群在“S”型增长曲线中,刚开始时,增长速率逐渐增大;到K /2时,增长速率达到最大值,随后逐渐减小;在K 值时,增长速率降至0。 【答案】 D 4、在资源和空间有限的条件下,种群数量呈“S”型增长。如图是某藻类在不同环境温度下的种群增长曲线,下列有关叙述不正确的是 A 、环境容纳量随环境温度不同而改变 B 、℃条件下环境容纳量最小 C 、℃条件下第5天左右的种群增长速率最大 D 、℃条件下种群数量将维持在K 值恒定不变 【解析】 在℃条件下,5天左右达到K 值,但K 值不是恒定不变的。在藻类密度增大时,种内斗争加剧,营养物质减少,K 值可能变小。 【答案】 D 5、右图是某种兔迁入新环境后种群增长速率随时间的变化曲线。第3年时用标志重捕法调查该兔的种群密度,第一次捕获50只全部标记后释放,一个月后进行第二次捕捉,在第二次捕获的

第四章知识点 1.研究种群最核心的问题是研究种群的数量变化。 2.种群最基本的数量特征是种群密度。 3.调查植物及活动范围小的动物通常采用样方法来估算。 4.取样的关键是要做到随机,最常用的取样方法是五点取样法和等距取样法。 5.在一个样方内,计数时要统计方框内+两相邻边及夹角上的个体数。 6.调查活动能力强,活动范围大的动物常用标志重捕法来估算其密度。掌握标志重捕法的计算方法。 7.决定种群数量变化的重要因素是:出生率和死亡率、迁入率和迁出率。 8.预测种群数量变化趋势的因素是:年龄组成。 9.在一定程度上影响种群数量变化的因素是:性别比例。 性别比例主要是通过影响出生率进而影响

种群密度。 10.种群数量的变化包括增长、下降、波动和稳定。 11.构建数学模型的步骤:①提出问题②作出假设③用数学形式来表达④检验修正 12.J型曲线出现的前提条件:食物充足、空间资源充裕,气候适宜,无天敌等理想的条件下。S型曲线的前提条件:资源空间有限。注意:不能认为S性曲线的开始部分就是J 型曲线。两条曲线的阴影部分表示因环境阻力所减少的生物个体数,用达尔文的理论解释是生存斗争的结果。 13.J型曲线的增长率保持不变,而S型曲线的增长率是先升高再降低,在K/2时增长率最大,K时增长率为0,因此捕鱼时最好在稍微大于K/2时捕捞。整个S曲线中,出生率一直大于死亡率。 14.影响种群密度的因素有出生率、死亡率、迁入、迁出、性别比、年龄组成、气候、食物、天敌、人类活动等。

15.K值并不是一成不变的,随环境的改变而改变。 16.区别不同群落的重要特征是:群落的物种组成(丰富度)。 17.识别四种种间关系的曲线图,重点是必须会分析捕食关系的曲线图。 18.植物的垂直结构取决于光照,动物的垂直结构取决于植物。垂直结构具有明显的分层现象。 19.水平结构受地形的起伏、光照的明暗等因素的影响。 20.土壤中小动物的丰富度常用取样器取样的方法进行采集、调查。丰富度的统计方法通常有两种:一是记名计算法;二是目测估计法。 21.初生演替和次生演替的区别:起始条件不同。 22.初生演替的特点:演替缓慢,时间长;次生演替的特点: 演替快速,时间短。 23.演替的一般过程:裸地的形成→生物的入侵→环境改变→竞争加剧→平衡稳定阶段。

作业三种群和群落 一、选择题(每小题6分,共36分) 1.下图为在一密封环境中不同培养阶段酵母菌种群数量、葡萄糖浓度和乙醇浓度变化曲线。下列相关分析正确的是() A.T1后持续通入无菌空气,酵母菌种群数量将持续上升 B.T2时对应的酵母菌数量为该环境中酵母菌种群的K值 C.T2后酵母菌种群数量下降与葡萄糖浓度迅速下降有关 D.此实验结果证明酵母菌有氧呼吸和厌氧呼吸都产生CO2 解析:酵母菌种群数量开始下降的主要原因除葡萄糖大量消耗外,还有乙醇含量过高,培养液的pH下降等原因。 答案:C 2.数学模型是用来描述一个系统或它的性质的数学形式,关于种群增长的数学模型有曲线图和数学方程式。下列关于种群的“J”型曲线增长的叙述,错误的是() A.数学方程式模型可表示为:t年后种群数量为:N t=N0λt B.条件是食物和空间充裕、气候适宜、没有敌害等 C.出生率远大于死亡率 D.K值是固定的 解析:种群的“S”型增长过程中,一定空间中所能维持的种群最大数量是K值。“J”型增长是理想的条件下发生的,因此没有K值。 答案:D 3.下列有关种群和群落的叙述,不正确的是() A.种间关系属于群落水平的研究内容 B.随着时间的推移,弃耕的农田可能演替成森林 C.群落中动物的垂直分层现象与植物有关 D.出生率和死亡率是种群最基本的数量特征 解析:种间关系属于群落水平研究的内容之一;群落演替的总趋势:自然条件下,群落的演替一般朝着物种多样化、群落结构复杂化、有机物总量(能量)增加、稳定性增强的方向发展,只要此地的自然环境允许,是可能演替成森林的;植物的分层现象为动物提供了食物条件和栖息场所,所以植物的分层现象决定了动物的分层现象;种群密度是种群最基本的数量特征。