伊曲康唑胶囊治疗马拉色菌毛囊炎的临床疗效观察

发表时间:2015-07-10T16:44:08.123Z 来源:《世界复合医学》(下)2015年第1卷总第4期作者:池丽俏,李媛媛

[导读] 在对马拉色菌毛囊炎患者进行治疗中加用伊曲康唑胶囊能够获得更为理想的临床治疗效果,值得临床应用并推广。

池丽俏,李媛媛

(上海市复旦大学附属中山医院青浦分院,上海201700)

摘要:目的:在对马拉色菌毛囊炎患者进行治疗时应用伊曲康唑胶囊,并对其临床的治疗效果进行观察。方法:选取自2013年1月

~2015年1月间在我院进行治疗的马拉色菌毛囊炎患者共计300例,将患者平均分为对照组与观察组,对照组患者应用浓度为2%的复方酮康唑洗剂进行清洗,每日三次,连续对患者进行四周的清洗,观察组患者则在对照组患者治疗方法的基础之上基于其伊曲康唑胶囊,每日一次,每次200mg,连续用药七天。结果:进过治疗,观察组患者临床治疗的总有效率达到了96%,明显要高于对照组患者的72%,其差异具有着统计学的意义(P<0.05)。结论:在对马拉色菌毛囊炎患者进行治疗中加用伊曲康唑胶囊能够获得更为理想的临床治疗效果,值得临床应用并推广。

关键词:伊曲康唑胶囊;马拉色菌毛囊炎;复方酮康唑;临床治疗效果

中图分类号:R756文献标识码:A

马拉色菌毛囊炎(Malasseziafolliculitis,MF)主要是由于在人体内部原本正常寄生的马拉色菌在一定的条件之下开始大量繁殖,并由此引发慢性或者复发性的毛囊皮肤疾病,据近年以来的临床数据表明,改疾病的发病率呈现出上升的态势,且患者群体以男性为主。16岁

~40岁之间的患者相对较多。皮损是毛囊性半球状的红色丘疹,直径在2mm~4mm之间,具有光泽,其周围存在着红晕,躲在背部、上臂、胸部、颈部、腰腹部以及肩部等部位出现,分布较为密集但并不能够融合,患者会有瘙痒的感觉。由于其实一种致病性的真菌感染,患者一旦出现感染,则较为顽固,在经过治疗后仍然存在着较高的复发率,因此,当发现这一疾病后应及时地入院就医进行治疗,减轻病痛对患者所造成的影响。我院通过对300例马拉色菌毛囊炎患者进行临床分组治疗,证明了伊曲康唑胶囊在临床治疗中的应用效果,具体报道如下:

1资料与方法

1.1一般资料

选取自2013年1月至2015年1月间在我院进行治疗的马拉色菌毛囊炎患者共计300例,在征得患者本人及其家属的同意后对其进行临床调查与研究。在患者入院后,对其进行真菌学的检查,检查结果表明,所有的患者均被确诊为马拉色菌毛囊炎。300例患者中有男性患者204例,女性患者96例,患者年龄在16岁至54岁之间,平均年龄为(33.25±2.16)岁。62例患者的皮损集中在前胸部位,84例患者的皮损集中在后背部,132例患者的皮损集中在胸背部,10例患者的皮损集中在颈部,12例患者的皮损集中在腰腹部。另有128例患者临床办法痤疮,30例患者办法脂溢性皮炎。

通过对患者的环境与职业进行分析表明,其中有学生患者68例,工人患者160例,干部患者18例,农民患者42例,另有12例患者为其他职业,经过对患者学习、工作以及生活环境的分析表明,其中有58.6%的患者均生活在通风不畅且较为闷热的环境之中。将300例患者平均分为对照组与观察组,每组各150例患者,两组患者在年龄、性别等一般资料方面的差异无统计学意义(P>0.05),其差异具有着统计学的意义[1]。

1.2方法

患者在入院后首先由护理人员对其临床资料进行记录,并由医生对其进行确诊,保证患者对复方酮康唑清洗剂以及伊曲康唑并无过敏现象出现。对照组患者应用浓度为2%的复方酮康唑洗剂对皮损的部位进行清洗,每日三次,连续对患者进行四周的清洗,观察组患者则在对照组患者治疗方法的基础之上基于其伊曲康唑胶囊,每日一次,每次200mg,连续用药七天[2]。

由护理人员对两组患者提供无差别的优质护理服务,并对两组患者的临床治疗效果进行观察并对比。

1.3疗效判定的标准

痊愈:患者经过治疗后皮疹完全地消退,在镜检下马拉色菌呈现为阴性;显效:经过治疗患者皮疹的消退面积在70%以上,在镜检下马拉色菌呈现为阴性;好转:经过治疗患者皮疹的消退面积在30%至70%之间,在镜检下马拉色菌呈现为阳性;无效:经过治疗后患者的皮疹并无明显的变化,甚至出现恶化的情况,各种临床的体征与症状仍然存在,在镜检下马拉色菌呈现为阳性[3]。

1.4统计学方法

对于本次研究的数据应用SPSS15.0软件对其进行统计与处理,应用X2检验的方式对两组患者临床的治疗效果进行检验,当P<0.05时可认定组间的差异具有着统计学的意义。

2结果

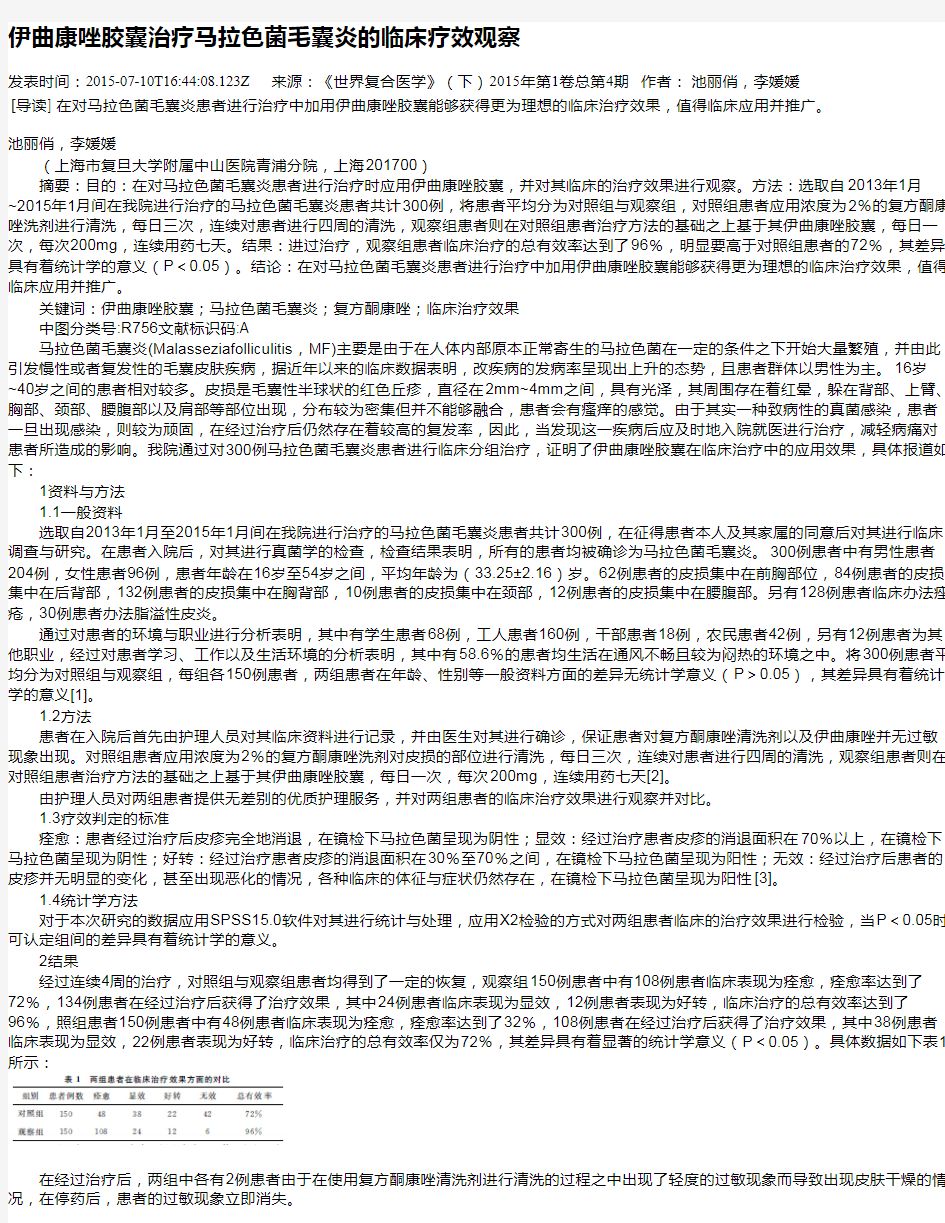

经过连续4周的治疗,对照组与观察组患者均得到了一定的恢复,观察组150例患者中有108例患者临床表现为痊愈,痊愈率达到了72%,134例患者在经过治疗后获得了治疗效果,其中24例患者临床表现为显效,12例患者表现为好转,临床治疗的总有效率达到了96%,照组患者150例患者中有48例患者临床表现为痊愈,痊愈率达到了32%,108例患者在经过治疗后获得了治疗效果,其中38例患者临床表现为显效,22例患者表现为好转,临床治疗的总有效率仅为72%,其差异具有着显著的统计学意义(P<0.05)。具体数据如下表1所示:

在经过治疗后,两组中各有2例患者由于在使用复方酮康唑清洗剂进行清洗的过程之中出现了轻度的过敏现象而导致出现皮肤干燥的情况,在停药后,患者的过敏现象立即消失。

马拉色菌属的分类及其在几种皮肤病的分布情况 发表时间:2010-09-12发表者:皮肤科 (访问人次:24) 中华皮肤科杂志 2000年第5期第33卷论著 作者:熊琳冉玉平周光平代亚林 单位:610041成都,华西医科大学附属第一医院皮肤性病科 关键词:马拉色霉菌属;分类法;皮肤疾病 【摘要】目的研究马拉色菌属的分类及其在一些皮肤病的分布情况。方法以标准株作对照,用生理生化学及形态学方法将150株来源于花斑癣(29株)、 马拉色菌毛囊炎(16株)、脂溢性皮炎(49 株)、甲真菌病(33株)及正常人皮肤(23株)的马拉色菌进行分类及描述,并分析了各菌种在一些皮肤病的分 布情况。结果共分离出4个菌种:合轴马拉色菌 65株、糠秕马拉色菌13株、 钝形马拉色菌1株、球形马拉色菌71株。其中合轴马拉色菌和球形马拉色菌各占43.3%和47.3%;马拉色菌毛囊炎中全部为球形马拉色菌。结论此分类系统为经济、简便及可应用的马拉色菌属分类鉴定系统;球形马拉色菌与马拉色菌毛囊炎密切相关。 Study on Taxonomy of the Genus Malassezia and the Distribution of it in Some Dermatoses XIONG Lin,RAN Yuping,ZHOU Guangping,et al. (Department of Dermato-venereology, First Hospital, West China University of Medical Sciences, Chengdu 610041) 【Abstract】 Objective To study the taxonomy of Malassezia and distribution of the it in some dermatoses. Methods One hundred and fifty strains of Malassezia yeasts from pityriasis versicolor (29 strains), Malassezia folliculitis (16 strains), seborrheic dermatitis (49 strains), onychomycosis (33 strains), and healthy individuals(23 strains) were studied, according to physiological and morphological features in culture, and compared to standard strains. Results 4 species of Malassezia yeasts including M.sympodialis (65 strains), M.furfur (13 strains), M.obtusa (1 strain) and M.globosa (71 strains) were found, and M.sympodialis and M.globosa were accounted for 43.3% and 47.3% respectively. M.globosa were found in Malassezia folliculitis only. Conclusion The methods described in this study represent an economical, simple approach which is available for identification of Malassezia species. There is a close correlation between M.globosa and Malassezia folliculitis.

马拉色菌病 特征: 厚皮马拉色菌是一种常在酵母菌,正常时少量存在于外耳道、口和肛门周围以及潮湿的皮褶内。当该菌在皮肤上过度生长或皮肤对其敏感时,即发生皮肤病。真菌的过度生长几乎总有潜在性原因,如遗传性过敏症、食物过敏、内分泌疾病、角化异常或长期应用抗生素治疗。在犬常见,在猫罕见。 犬:中度至剧烈瘙痒,有区域性或全身性脱毛、表皮脱落、红斑和皮脂溢。慢性感染的皮肤苔藓化、色素沉着和过度角化。身上常散发出难闻的气味。病变可位于指(趾)间隙、颈下、腋下、会阴部和/或腿褶。发生甲沟炎时,甲床呈暗褐色,破溃。常并发酵母菌引发的外耳炎。 猫:症状包括具有黑色蜡样分泌物的外耳炎、慢性下颌部痤疮、脱毛和/或多灶性至全身性红斑和皮脂溢。 诊断: 1.排除其他类症。 2.细胞学(纸带标本、皮肤压片)——每一高倍视野(100倍)发现两个以上卵圆形芽生 酵母菌即可确定为酵母菌过度生长。在酵母过敏病例可能难以发现该菌。 3.皮肤组织病理学——浅层血管周围至间质组织淋巴组织细胞性皮炎,角质内酵母菌,偶 见假菌丝。病原菌数量少时难以发现。 4.真菌培养——厚皮马拉色菌。 治疗和预后: 1.查清并除去各种潜在性病因。 2.对较轻病例,单纯局部治疗常可奏效。用含有下列药物之一的浴液洗浴患犬:2%酮康唑 (仅用于犬)、2%咪康唑、2%-4%洗必泰或1%硫化硒(仅用于犬),每2-3天一次。为了加强疗效,用上述药物之后,可用2%石硫合剂、0.2%恩康唑或1:1的水与白醋药浴患犬。坚持治疗,直至病变消退,而且其后的细胞学检查找不到真菌(治疗2-4周)。3.采用酮康唑治疗中度至重度病例,剂量为5-10mg/kg,PO,混于食物中,每24小时一 次。同时用浴液有助于治疗。坚持上述治疗直至痊愈,且此后细胞学检查找不到真菌(治疗2-4周)。 4.如能查清并除去潜在的病因,预后良好。否则,为了防止复发,应每周或每两周用抗真 菌浴液药浴一次。除了免疫减退个体,本病不传染其他动物和人。 蚤过敏性皮炎 特征:一种常见于对跳蚤叮咬敏感的犬猫的皮肤病。在温带常为季节性(昆虫多的月份)发病,而在亚热带和热带本病常无季节性。 犬:病变包括瘙痒、丘疹、结痂并伴有继发性红斑、脂溢性皮炎、脱毛、表皮脱毛、浓皮病、色素沉着过度和/或苔藓化。典型发病部位包括腰荐后背部、尾背部、股后内侧、腹部和胁腹部。 猫:通常出现瘙痒性粟粒状皮炎,并伴有继发性表皮脱落、结痂和颈部、腰荐背部、股后内侧和/或腹部腹侧脱毛。其他症状包括继发于过度梳理和嗜酸性肉芽肿综合病变的全身性脱毛。 诊断: 1.根据病史和临床所见,并排除其他类症进行诊断。 2.在动物身上发现跳蚤或蚤粪——在蚤过敏动物上可能难以发现。 3.变态反应实验(皮内、血清学)——蚤抗原皮肤试验阳性或血清IgE抗蚤抗体滴度阳性

中药治疗马拉色菌性毛囊炎99例临床分析 郭玉青李小琳 [摘要] 目的研究马拉色菌性毛囊炎(PF)的临床表现及影响因素。 方法收集2010年6月1日一2011月6月30日间初诊者的详细资料并进行分析。结果PF可见于任何年龄,但好发于中青年,以16—25岁较多。一年四季均可发病,但以炎热季节较多。皮疹主要分布于背、胸及颈部。69.7%的患者起病初自行使用含激素软膏,其中使用皮炎平者达54.54%。使用含激素药物后皮疹表现为先减轻再加重。PF还可以合并痤疮、脂溢性皮炎等疾病。经野菊花皮爽康治疗后,所有患者均治愈。结论在广州地区,PF可见于任何年龄、任何季节。以中青年发病较常见。酮康唑、伊曲康唑等可以治愈该病,激素类药物不宜单独使用。马拉色菌性毛囊炎是一种由马拉色菌引起的毛囊炎,近年来其发病率有上升的趋势。为探讨其发生、发展的影响因素,我们总结了2012年6月1日~2014月6月30日就诊的99例PF患者的资料。现报告如下。 1资料和方法 1.1病例收集患者为来自黄埔及周边的天河、罗岗、增城等地的初诊者,每个患者均由同一人诊治及追踪。所有患者均有典型皮疹:1~2 mm大小的炎性丘疹或脓疱,单一,无融合,无粉刺、脓肿和结节,可有轻微瘙痒。就诊前没有口服抗真菌药物治疗。无肝病史及用药禁忌。沙黄染色脓疱涂片见有网球拍样孢子。 1.2一般情况就诊的时间分布情况:2012年6月~2014年6月间,共99

例。其中男78例,女21例,男:女为3.7:1。年龄范围:5月~54岁,中位数24.29岁。其中<15岁8例,16~20岁29例,21~25岁19例,26~30岁16例,>30岁27例。其中16~30岁占64.6%。病程:2天一2年,中位数3.19周。其中<1周12例,2周一3月64例,>3月14例。学生30例,工人44例,干部11例,其他14例;其中42例诉工作环境闷热或通风不佳。皮损分布:可见于全身,其中发生于面21例,颈51例,肩部35例,胸部61例,腹部11例,背部67例,上臂26例,腰部6例,下肢4例,头皮及前臂各1例。伴发痤疮33例,脂溢性皮炎9例,多汗症8例,体癣2例。发病全身使用糖皮质激素4例,广谱抗生素5例。外用皮炎平54例,皮康王8例,派瑞松5例,艾洛松、特肤王、皮宝各1例。其中艾洛松、特肤王均仅使用1天。外用皮炎平后,加重7例,先好转后加重27例,减轻1例,无改变19例。用皮康王、派瑞松、皮宝者原有皮损减轻,但仍有新疹产生。 1.3治疗方法确诊后,根据经济情况及有无禁忌症等分别给予野菊花皮爽康治疗。开始治疗2周内皮损明显消退,无新疹发生,治疗2周停药观察;所有患者均追踪至少3周,最长6周。其中1例5月大的婴儿使用联苯苄唑软膏和达克宁散交替外治。合并痤疮者同时治疗痤疮及抗真菌治疗。 1.4疗效判定标准起效为皮疹开始变暗或脓疱开始消退,新发疹减少;痊愈为脓疱消失,丘疹明显变平或消失,无新疹发生,可有红斑或色素沉着。 2结果