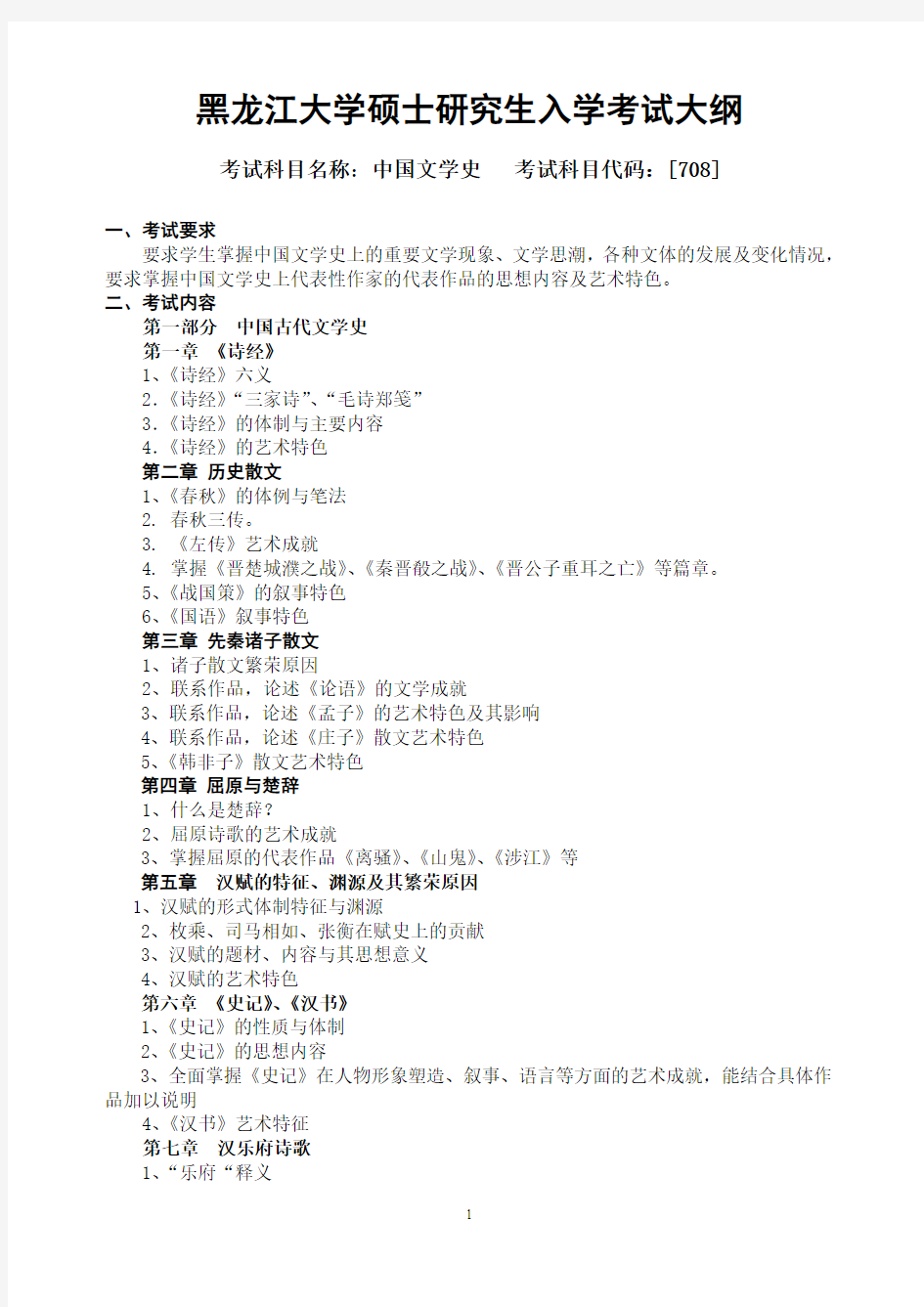

黑龙江大学硕士研究生入学考试大纲

考试科目名称:中国文学史考试科目代码:[708]

一、考试要求

要求学生掌握中国文学史上的重要文学现象、文学思潮,各种文体的发展及变化情况,要求掌握中国文学史上代表性作家的代表作品的思想内容及艺术特色。

二、考试内容

第一部分中国古代文学史

第一章《诗经》

1、《诗经》六义

2.《诗经》“三家诗”、“毛诗郑笺”

3.《诗经》的体制与主要内容

4.《诗经》的艺术特色

第二章历史散文

1、《春秋》的体例与笔法

2. 春秋三传。

3. 《左传》艺术成就

4. 掌握《晋楚城濮之战》、《秦晋殽之战》、《晋公子重耳之亡》等篇章。

5、《战国策》的叙事特色

6、《国语》叙事特色

第三章先秦诸子散文

1、诸子散文繁荣原因

2、联系作品,论述《论语》的文学成就

3、联系作品,论述《孟子》的艺术特色及其影响

4、联系作品,论述《庄子》散文艺术特色

5、《韩非子》散文艺术特色

第四章屈原与楚辞

1、什么是楚辞?

2、屈原诗歌的艺术成就

3、掌握屈原的代表作品《离骚》、《山鬼》、《涉江》等

第五章汉赋的特征、渊源及其繁荣原因

1、汉赋的形式体制特征与渊源

2、枚乘、司马相如、张衡在赋史上的贡献

3、汉赋的题材、内容与其思想意义

4、汉赋的艺术特色

第六章《史记》、《汉书》

1、《史记》的性质与体制

2、《史记》的思想内容

3、全面掌握《史记》在人物形象塑造、叙事、语言等方面的艺术成就,能结合具体作品加以说明

4、《汉书》艺术特征

第七章汉乐府诗歌

1、“乐府“释义

2、汉乐府诗歌思想内容上的主要特点

3、汉乐府民歌在艺术上的特色

第八章汉代五言诗

1、《古诗十九首》的思想艺术特点

2、古诗十九首概念

第九章建安文学

1、曹操在文学上的成就

2、曹丕在文学上的贡献

3、曹植五言诗的成就与特色

4、“建安风骨”

5、“建安七子”

第十章正始作家与西晋时诗人

1、阮籍五言诗的思想艺术特征

2、左思《咏史》诗的思想艺术特点

第十一章陶渊明

1、陶诗的“静穆”、“金刚怒目”在其作品中的体现。

2、结合作品深入全面把握陶诗的艺术特色

第十二章南朝诗文

1、谢灵运山水诗创作的成就与不足

2、鲍照对诗歌题材的开拓及其艺术成就

3、元嘉三大家

4、“永明体”的特点及代表作家

5、谢朓对山水诗的贡献

6、南朝“宫体”诗的特点及代表诗人

第十三章南北朝民歌、诗文

1、南朝民歌内容、形式及表现手法方面的特点

2、北朝民歌内容、形式及表现手法方面的特点

3、庾信的诗文成就及其文学史地位

第十四章魏晋南北朝小说

1、志怪小说

2、《搜神记》的主要内容及艺术特点

3、志人小说

4、《世说新语》的艺术特色

第十五章唐代诗歌

1、唐诗繁荣的原因

2、“上官体”的特点与价值

3、初唐四杰

4、“四杰”在唐诗发展历程中的贡献与局限

5、“沈宋”的诗歌成就

6、陈子昂的诗歌理论及其评价

7、山水田园诗兴盛于盛唐的原因

8、孟浩然山水田园诗的特点

9、王维诗的艺术特点

10、高适、岑参诗创作的不同特点

11、王昌龄七言绝句取得的成就

12、李白乐府与歌行的特点与成就

13、李白七言绝句的特点

14、李白诗歌的艺术特色

15、人称杜甫为“诗史”、“诗圣”,如何理解?

16、杜甫诗艺术特色及诗歌史地位

17、韩孟诗派的主要成员及总体特征

18、韩愈诗歌成就与特点

19、郊寒岛瘦

20、李贺诗歌的艺术特征

21、刘禹锡诗的主要题材与艺术特色

22、柳宗元诗的主要题材及艺术特色

23、白居易诗歌创作主张

24、白居易讽喻诗的特点

25、《琵琶行》与《长恨歌》的主题及艺术特色

26、杜牧诗歌的创作特色

27、李商隐诗的思想及艺术成就

第十六章唐代散文、传奇、变文、词

1、古文运动

2、韩愈、柳宗元古文创作的艺术成就

3、韩愈、柳宗元散文创作主张

4、唐传奇概念

5、变文概念

6、掌握“敦煌曲子词”、“花间词派”等名词

7、李煜在词史上的贡献

第十七章北宋文学

1、宋初三体

2、诗文革新运动的作用及影响

3、欧阳修的散文题材分类与艺术成就

4、王荆公体

5、柳永词的分类与艺术特点

6、苏轼诗歌艺术特色

7、苏文艺术特色

8、苏词的艺术成就及其词史地位

9、秦观词艺术特色

10、周邦彦词的艺术特色

11、黄庭坚诗歌的艺术特点

12、什么是“江西诗派”?其创作特色如何?第十八章南宋文学

1、李清照的词论及词作的特点

2、陆游诗歌的内容题材及艺术特点

3、“诚斋体”的主要特点

4、辛词的内容题材及艺术特色

5、辛派词人

6、姜夔词的艺术特点

7、江湖派诗人的界定

8、“话本”概念

9、话本的艺术成就

第十九章金元文学

1、元好问丧乱诗思想艺术特色。

2、元代戏曲兴盛的原因

3、元杂剧的体制特征

4、《西厢记》的艺术成就

5、崔莺莺形象分析

6、《梧桐雨》主题思想

7、南戏概念

8、《琵琶记》的艺术特色

9、散曲定义

第二十章明清小说

1、《三国演义》艺术成就

2、如何理解尊刘贬曹

3、掌握刘备、孔明、曹操、关公等人物形象

4、《水浒传》的艺术成就

5、掌握宋江、林冲、鲁智深、武松等人物形象

6、《西游记》的艺术特色。

7、掌握孙悟空、猪八戒、沙僧及唐僧的人物性格。

8、《金瓶梅》在中国小说史上的地位

9、掌握西门庆、潘金莲人物形象。

10、《儒林外史》艺术特色

11、杜少卿人物形象分析

12、如何认识《红楼梦》的悲剧意蕴?

13、“自有《红楼梦》出来以后传统的思想和写法都打破了”(鲁迅语),如何理解?

14、掌握贾宝玉、林黛玉、薛宝钗、王熙凤等人物的思想性格

15、“三言两拍”概念

16、“三言二拍”叙事艺术

17、《聊斋志异》的思想内容及艺术成就

18、“四大谴责小说”

第二十一章明清戏曲

1、《牡丹亭》的时代文化意义

2、《牡丹亭》的艺术成就

3、杜丽娘形象分析

4、如何理解“借离合之情写兴亡之感”?

5、《桃花扇》艺术特色

6、李香君艺术形象的特点

7、《长生殿》的艺术特色

8、《长生殿》主题

第二十二章明清诗、词、文

1、晚明小品文

2、台阁体

3、前后七子

4、唐宋派

5、茶陵派

6、公安派

7、竟陵派

8、性灵派

9、格调派

10、桐城派

11、阳羡词派

12、浙西词派

13、常州词派

14、“小说界革命”

15、南社

16、纳兰性德词的艺术特色

第二部分中国现代文学史

一、五四文学

(一)五四文学思潮和运动

1.文学革命的发生与发展(简况)

2.新文学社团与流派

3.新文学理论建设:胡适《文学改良主义》、周作人《人的文学》(二)五四时期小说发展简况

1.问题小说:冰心的小说

2.人生派写实小说:叶圣陶小说、乡土小说

3.浪漫抒情小说:郁达夫小说、许地山小说

(三)鲁迅

1.小说:《呐喊》、《彷徨》的思想、艺术、文学史地位

2.散文:《野草》、《朝花夕拾》

3.杂文:思想艺术特质。

(四)五四时期的新诗发展简况

1.白话诗:胡适《尝试集》

2.“开一代诗风”的新诗:“湖畔诗社”、“小诗体”

(五)郭沫若

1.诗歌:《女神》的思想、艺术、文学史地位

2.历史剧:历史剧的艺术个性

3.《屈原》的价值

(六)五四时期的散文发展简况

1.“语丝”派的散文:周作人散文

2.“文学研究会”作家的散文:冰心散文、朱自清散文

3.“创造社”作家的散文:郁达夫散文

二、三十年代文学

(一)三十年代文学思潮与运动简况

1.革命文学的论争:内容与过程。

2.左联

3.左翼文坛与自由主义作家的论争

(二)三十年代的小说

1.左翼小说创作简况

(1)丁玲小说创作

(2)“东北作家群”萧红小说创作

2.京派与海派创作简况

(1)京派:废名小说

(2)海派:新感觉派小说

(三)茅盾

1.茅盾与“社会剖析小说”

2.《蚀》、《子夜》

3.茅盾长篇小说的艺术特征

(四)老舍

1.老舍小说构筑的“市民世界”

2.《骆驼祥子》的思想内容

3.老舍小说的“京味”

(五)巴金

1.前期小说简况

2.《家》

3.《寒夜》

(六)沈从文

1.沈从文小说两大主题及文学观

2.《边城》

3.沈从文小说的艺术特征

(七)三十年代的新诗、散文、戏剧创作简况1.现代派诗诗歌:现代诗派、戴望舒、卞之琳诗歌2.林语堂的散文

3.“剧场戏剧”的确立,夏衍的《上海屋檐下》(十)曹禺

1.《雷雨》《日出》、《原野》、《北京人》

2.曹禺话剧艺术特点及贡献

三、四十年代文学

(一)四十年代文学思潮与运动发展简况

1.“中华全国文艺界抗敌协会”:文协

2.不同地域里的文学思潮与运动简况

3.毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》

(二)四十年代小说简况

1.孤岛文学

2.钱钟书小说

3.张爱玲小说

4.解放区小说:赵树理、孙犁小说

(三)四十年代的新诗

1.“七月诗派”

2.“中国新诗派”

3.冯至《十四行诗集》

4.李季《王贵与李香香》

(四)艾青诗歌创作

(五)四十年代散文创作概况

(六)四十年代戏剧创作概况

第三部分中国当代文学史

第一编:十七年文学和文革文学

第一章 50~70年代中期的文学思潮

1.本时期文学发展的社会历史背景

2.第一次文代会的相关知识

3.“文化大革命”中的文化专制主义的认识

第二章 50~70年代中期的文学理论论争

1.关于现实主义的论争

2.关于人性人道主义的论争

3.关于人物塑造的论争

第三章反映农村生活的小说

1.农村题小说的兴盛与演进

2.赵树理的小说

3.柳青的《创业史》

4.周立波的《山乡巨变》

5.浩然的《艳阳天》

第四章“干预生活”的小说

1.“干预生活”的提出及其影响

2.正视现实矛盾揭露官僚主义的作品(如王蒙:《政治部新来的青年人》)

3.描写爱情婚姻生活揭示情感世界的作品(如宗璞:《红豆》)

第五章反映革命斗争生活的小说

1.革命历史题材小说的相关知识

2.孙犁的小说

3.茹志鹃的小说

第六章长篇小说的丰收

1.50年代末到60年代初的长篇小说丰收

2.梁斌的《红旗谱》

3.杨沫的《青春之歌》

4.欧阳山的《三家巷》

第七章历史剧和现代生活剧

1.话剧创作的起伏

2.老舍的剧作《茶馆》

第二编新时期文学

第一章当代文学发展的新阶段

1.文艺界的拨乱反正和第四次文代会的召开(第四次文代会的意义)

2.社会的变革与文学的发展

3.创作潮流的多元化格局

第二章文学理论批评的活跃

1.文学理论问题的探讨(如:人文精神大讨论、重写文学史)

2.文学批评方法的变革

3.文学理论批评队伍的壮大

第三章小说创作

1.本时期小说创作特色(如新写实小说、新历史小说、先锋小说、寻根小说、新女性小说)

2.王蒙、刘心武的小说创作

3.宗璞、张洁的小说创作

4.汪曾祺的小说创作

5.邓友梅、冯骥才的小说创作

6.王安忆的小说创作

7.张承志、史铁生的小说创作

8.韩少功、阿城、李杭育的小说创作

9.贾平凹、路遥的小说创作

10.张炜、陈忠实、莫言的小说创作

11.马原、余华、格非、苏童的小说创作

12.刘恒、方方、池莉、刘震云的小说创作

13.林白、陈染的小说创作

第四章诗歌

1.本时期诗歌创作特色

2.穆旦、陈敬容、郑敏的诗

3.舒婷、顾城的诗

4.“新生代”诗人的诗

第五章散文

1.本时期的散文创作的特色

2.巴金的散文

3.余秋雨的散文

第六章话剧文学

1.本时期话剧创作的特色

2.高行健、沙叶新等的剧作

三、试卷结构

1.考试时间:180分钟

2.试卷分值:150分

3.题型结构:(1)名词解释30分

(2)简答题45分

(3)论述题75分

四、参考书目

1.《中国文学史》(1—4册),袁行霈,高等教育出版社,2005年版。

2.《中国现代文学三十年》,钱理群、吴福辉、温儒敏主编,北京大学出版社2008年版

3.《中国现代文学史》(上、下),朱栋霖、丁帆,朱晓进主编,高等教育出版社,1999年版。

4.《中国当代文学史》,洪子诚著北京大学出版社1999年版

第7章汤显祖 7.1 复习笔记 一、汤显祖的生平与思想 1.汤显祖 汤显祖,字义仍,号海若,又号若士,晚年自号茧翁,自署清远道人,江西临川人。 2.人生的“至情”论 (1)“至情”论的思想来源 “至情”论主要源于泰州学派,同时也渗透着佛道的因缘。业师罗汝芳、亦师亦友的达观和尚、素所服膺的李卓吾先生,在汤显祖思想与人格的形成过程中矗立起三座丰碑。而仙风道骨的隐居传统、寻幽爱静的家庭祖训,也在一定程度上左右着汤显祖的人生选择。 (2)“至情”论的表现 ①从宏观上看,世界是有情世界,人生是有情人生。“情”与生俱来并始终伴随着生命进程。而且“万物之情,各有其志”,各有其秉性和追求。 ②从理想上看,有情人生的最高境界是“至情”,《牡丹亭》便是“至情”的演绎。汤显祖在该剧《题词》中所说的那种贯通于生死虚实之间、如影随形的“至情”,呼唤了精神的自由与个性的解放。 ③从传播途径上看,最有效的“至情”感悟方式是借戏剧之道来表达。人们最终在“至情”的感召下,于戏剧的弦歌声中,把世界变成美好的人间。 《牡丹亭》《南柯记》《邯郸记》《紫钗记》合称为“临川四梦”或“玉茗堂四梦”,完整

地展示了汤显祖的“至情”论。 二、汤显祖的代表作《牡丹亭》 1.《牡丹亭》的题材渊源 与《牡丹亭》最为接近的蓝本是《杜丽娘慕色还魂》话本。汤显祖将话本的认识意义与审美价值提升到新的高度。《牡丹亭》不仅写了外在事件的矛盾扭结,更写活了人物形象,描摹出主要人物不断发展着的性格,并使得隐性而内在的戏剧冲突渐次升级。 2.人物性格冲突 杜丽娘与小丫头春香、青年书生柳梦梅构成了全剧冲突的正方。 (1)杜丽娘性格的三度发展 ①第一度发展:杜丽娘由唯唯诺诺的官宦之家的千金小姐,发展到勇于决裂、敢于献身的深情女郎。 ②第二度发展:杜丽娘面对阎罗王时敢于据理力争,身为鬼魂而对情人柳梦梅的一往情深,以身相慰,最终历尽艰阻,为情而复生,与柳梦梅在十分简陋的仪式下称意成婚。 ③第三度发展:杜丽娘在对历经劫难、终得团圆之胜利成果的保护与捍卫。 (2)春香 春香是一位活泼可爱的人物。从某种意义上说,春香正是杜丽娘性格中调皮、直率层面的外化。 (3)柳梦梅 书生柳梦梅的性格基调是痴情、钟情与纯情。拾到美女像便想入非非,就着图像叫唤出真身来,此谓之痴情;此前在梦中便与素昧平生的杜丽娘结合,此谓之钟情;旅居过程中又与女鬼幽会,使之起死回生后又对她忠心不二,此谓之纯情。《牡丹亭》所谱写的这首至真、

《中国古代文学史ⅠⅡⅢ》课程教学大纲 一、课程说明 1.课程性质 本课程是适用于汉语言文学专业本科生的必修课程。通过这门课的学习,使学生了解并掌握中国古代文学的基本理论、基本知识及发展规律,进行必要的基本训练,提高对中国古代文学作品的阅读和鉴赏能力,培养良好的审美情趣和人文素养,为今后胜任古文的教学与研究打好基础。 The course aims to enable students to be familiar with the development venation of ancient Chinese literature,to understand the basic theory and law of development,to improve the comprehension and appreciation ability in ancient Chinese literature reading,to cultivate better a aesthetic ability and humanistic literacy,to lay a better foundation for further teaching and study of ancient Chinese literature. 2.课程教学目标与毕业要求之关联 (1)课程教学目标 课程教学目标1:使学生能系统地了解中国古代文学的发展轨迹,熟悉中国古代文学史上各个阶段的重要作家、重要作品以及一些重要的文学现象,引导学生了解并掌握中国古代文学的基本理论、基本知识及发展规律。

课程教学目标2:使学生具备阅读和鉴赏中国古代文学各种文体作品的能力,为今后胜任古诗文教学和古代文学研究打好基础。 课程教学目标3:培养学生良好的审美情趣和人文素养,使学生具备较为深厚的人文底蕴。 (2)本课程主要支持的毕业要求指标点 毕业要求指标2-2:具有丰富的人文底蕴和科学精神,有积极的情感和乐观的精神。 毕业要求指标3-1:系统扎实地掌握语言和文学的基本理论和基本知识,熟悉其发展历史和前沿问题,能够应用学科知识体系的基本思想和方法解释语言和文学现象。 毕业要求指标3-3:了解基本的学习科学的相关知识,能够将其综合应用于教育实践中。(3)课程的教学目标与毕业要求指标点对应矩阵关系(参见表1) 表1 课程教学目标与毕业要求指标点对应的矩阵关系 3.课程各章对教学目标的支撑及学时安排(参见表2) 本课程内容分三个阶段(二秋、二春、三秋三个学期)进行教学,理论教学共112个学时,各教学章节、教学目标、教学活动及学时安排如下: 表2 课程各章对教学目标支撑及学时安排一览表

2014年华南师范大学文学院808中国文学史(古代文学、现代文学)考研真题(回忆版) 一、选择题(每题1分,30题,共30分) 1.第一部词的总集为(《花间集》)。 2.司马迁发展了(纪传)体。 3.第一个着力于五言诗创作的是(曹植)。 4.《文选》的编撰者是(萧统)。 5.赋的定型作品是(《七发》。 6.晚年着力于律诗并取得巨大成就的诗人是(杜甫)。 7.提出“真诗在民间”的是(李梦阳)。 8.第一个向民歌学习的古代诗人是(欧阳修)。 9.“五四”文学革命的发难之作写于(1917)年。 10.(钱玄同)骂桐城派为“桐城谬种”。 11.“为什么我的眼里常含泪水,因为我对这片土地爱的深沉”的作者是(艾青)。 12.中国现代诗歌史上的湖畔诗人包括()。 说明:选项及剩余题目缺失。 二、判断题(每题1分,20题,共20分) 1.胡风的代表作是小说《财主底儿女们》。() 2.张爱玲《白玫瑰与黑玫瑰》中的男主人公叫范柳原。() 3.沈从文的《湘西笔记》是对重建民族文化和道德的召唤。() 4.左思是“元嘉三大家之一”。()

5.海派作家穆时英的成名作是《都市风景线》。() 说明:剩余题目缺失。 三、简答题(每题10分,4题,共40分) 1.《左传》的文学成就及影响。 2.黄庭坚诗歌理论主张。 3.举例说明郭沫若在诗集《女神》中的自我抒情主人公的形象。 4.曹禺《北京人》愫芳的形象。 四、论述题(每题30分,2题,共60分) 1.在中国文学史上,试论文言和白话的相互影响及对中国文学史的影响。 2.结合《子夜》和《骆驼祥子》分析茅盾和老舍是怎么描绘城乡背景中的都市人物特征。

第一章北宋前期词 一、晏殊、欧阳修 晏、欧诸人,走的是五代花间、南唐词人的老路,是以小令为主。他们以众多的艺术圆熟、意境浑成的典范之作,强化了温庭筠等花间词人开创、定型的创作范式,进一步确立了以小令为主的文本体式、以柔情为主的题材取向和以柔软婉丽为美的审美规范。 1、晏殊:晏殊的词主要以自我抒情的方式,表现升平时期贵族士大夫的宴游生活、精神状态和审美心理。他的词绝大部分是写男女之间的相思爱恋和离愁别恨,特别善于用词描写富贵娴雅的生活。这种雍容娴雅、富贵闲人的气息,使晏殊有“富贵词人”之称。可贵的是他能摆脱庸俗,过滤了五代“花间”词的艳冶而融入了清雅的文人意趣,被后人推为“北宋倚声家初祖”。 2、欧阳修:从抒情取向和审美格调上来看,欧阳修的词被习惯地分为雅词和俗词两类。雅词继续着唐五代直至宋初晏殊的文人化方向,比前人更多地用词来抒发自我的人生感受。风格或深婉含蓄或清新疏隽。其应歌而作的俚俗词、艳情词,大写男女恋情,表现出词人性格气质中风流自赏甚至庸俗的一面。这类词不追求温庭筠式的含蓄,而呈现出接近市民审美情趣的真率通俗。 二、范仲淹、张先、王安石 1、范仲淹:其《渔家傲》在广漠苦寂的边塞背景上抒写戍边将士的矛盾心情,为宋词开辟了新的审美境界。 2、张先:张先在宋词的发展上被视为“古今一大转移”。他的小令在艺术上有很高的造诣。“张三影” 3、王安石:王安石的词主要抒发自我的性情怀抱,使词的功能由应歌娱人向言志自娱转变。 三、柳永 1、柳永的贡献首先在创体和创调上。他是北宋创调最多的词人。其中绝大多数是他首创或首次使用。这极大地扩大了词的表现能力。柳永的创调创体之功突出表现在发展慢词。并将赋法移植于词,以铺陈叙事和白描写景,第一次比较系统地建立了慢词的体制。从而在根本上改变了唐五代以来词坛上小令一统天下的格局。其二、开拓词境,雅俗纷陈。柳永对词体文学的开拓,还表现在拓展了词的表现范围、改变了词的审美内涵和风格意趣。他的艳情词重新恢复了曲子词的市民化、世俗化色彩。他以都市繁华和风景、风俗为内容的风物词,对

考北大中国现当代文学研究生的参考书是什么?怎么读这些书呢?需要了解些什么信息? 我跟你分享下我的考研经验,参考书里面我会提到。 北大中国现当代文学考研经验贴 现代文学方向参考书目共有14本。分别为: 钱理群《中国现代文学三十年》 温儒敏《中国现代文学批评史》 温儒敏《<中国现代文学三十年>学习指导》 温儒敏《中国现当代文学学科概要》 洪子诚《中国当代文学史》 张钟、洪子诚《中国当代文学概观》 陈晓明《中国当代文学主潮》 董学文《文学原理》《西方文学理论史》 胡经之、王岳川、李衍柱《西方文艺理论名著教程》 张少康《中国文学理论批评史》《中国历代文论精选》 袁行霈《中国文学史》 郑克鲁《外国文学史》 这个书目就是北大中国现当代文学考研时一直以来给出的考研指定书目,自2009年起,北大不再指定书目,不过实际上院里的老师们讲,考研依然按照这些书出题,所以好好看这些书就行。 一门专业课,一门专业基础,共有300分。 其中,专业课150分中,名词解释为30分,共6个。每个五分。论述题五选四,每题30分。 文学基础,大综合50分。大题(论述题)为100分。

从中我们可以看出,论述题共占据了220分,可谓得论述者得天下。 1、招考信息:有关北大现当代文学方面的考试信息,如:招生人数、录取人数、历年报考人数、考生来源情况、录取标准、复试分数线、复试人数、参考书目,等等。(这些信息在网上多逛逛你就能找到了,我就不赘述了。) 2、复习资料:包括历年专业课真题、北大中国现当代文学课堂笔记、授课讲义,一些专题复习笔记等。这个我是在网上买的,内容很丰富也很完整,当然,价格也不低;这里就不具体说哪个网了,免得被怀疑是打广告。但是要提醒大家的是,在网上买资料不要轻易地随意把钱打给陌生人,不安全,我就差点被骗。 根据我自己的考研经验,我整理了一下主流的一些方法论,摘论如下: 专业课,照搬教材定论只能及格,观点陈旧平庸也没有高分。这就对专业课的要求很高。如果你不能融会贯通,并有一些自己的想法,那么基础再好,也只能仰天长叹。现当代文学对于作品的阅读不可或缺。北大出题总是会强调结合具体作品,结合具体作家,所以这一点十分关键。 因此,仅以现代文学方向来论,阅读作品和相关作品的评论是重点中的重点,阅读评论主要是参考论述观点,阅读作品最重要的是体会和感悟,解答论述题必须要有自己的想法,当然中间也不能缺乏一些经典的观点。因此我的思路是,整个现代文学来说,必须重点读钱理群《中国现代文学三十年》、温儒敏《中国现代文学批评史》、温儒敏《<中国现代文学三十年>学习指导》这三本书,尤其是《<中国现代文学三十年>学习指导》中提及关键作品,必须有一个阅读基础,这是作论述题的关键。这部分几乎涵盖了整整120分的分值。 其次,就专业基础来说,对于古代文学,古代文论,外国文学和外国文论四个方面,基础性的是理解外国文论的各种流派理论,这对于专业基础课中的大题是非常有益处的,因为,

初等教育专业《中国文学史》教学大纲(专科) 课程编号:331231211 课程中文名称:中国文学史 课程英文名称: 课程类别:专业基础课 总学时:64 总学分:4 适用专业:初等教育专业本专科 一、课程的性质、地位与任务 中国文学史课程是初等教育专业的基础课、必修课,既是培养初等教育师资的基本课程,也是学习中国文化、语言、文学,提升文化、人文修养的重要课程。 中国文学史课程教学分二个学期进行,分别为先秦两汉魏晋南北朝隋唐文学段、宋元明清及近代文学段,其中每段内容再进行详细划分。本课程以文学史为线,重点介绍重要作家作品的思想艺术特点及地位影响,突出作品鉴赏环节,强调人文素养的培养。 二、课程的基本要求 要求学生基本了解中国文学发展的脉络,熟悉代表性作家作品,对中国古典文学乃至古代文化有一定的了解,有较强的解读、鉴赏古代文学作品的能力。本课程鼓励作分体文学教学等教学实验。 三、本课程与其他课程的联系 (1)本课程先修课程:无 (2)本课程的后续课程:中国古代文学相关选修课、古代汉语、中国文化史四、教学内容、基本要求及学时安排 (一)第四学期:先秦两汉魏晋南北朝隋唐文学段(32学时) 第一编先秦文学(8学时) 总绪论及先秦文学概况:(0.5学时) 第一章上古文学(0.5学时) 【教学目标】了解原始诗歌的产生,理解上古神话借助幻想以征服自然力的本质特点,掌握并领会《女娲补天》《精卫填海》《鲧禹治水》等上古神话的基本内容

及其体现的奋斗精神。 【重点与难点】上古神话故事是重点,理解神话的特征是难点。 【学习篇目】《弹歌》、《蜡辞》、《女娲补天》、《鲧禹治水》、《精卫填海》、《黄帝战蚩尤》。 【参考书目】袁珂《中国神话传说词典》(上海辞书出版社1985年版);钟敬文《中国神话故事论集》(民间文艺出版社1988年版);王钟陵《论神话思维的特征》(《中国社会科学》1992年)。 第二章《诗经》(1.5学时) 【教学目标】掌握《诗经》产生的时代、地域,理解《诗经》“风、雅、颂”的传统分类以及“赋、比、兴”的诗歌艺术手法,了解各类题材的代表篇目及其大致内容、基本风格。 【重点与难点】国风中反映爱情婚姻和征役生活的诗作是重点,雅颂篇章涉及的社会背景是难点。 【学习篇目】《关雎》、《柏舟》、《静女》、《氓》、《君子于役》、《溱洧》、《蒹葭》、《七月》、《东山》、《采薇》、《生民》。 【参考书目】朱熹《诗集传》;陈子展《诗经直解》(复旦大学出版社1983年版);夏传才《思无邪斋诗经论稿》(学苑出版社2000年版);洪湛侯《诗经学史》(中华书局2002年版);第一至第六届《诗经国际学术研讨会论文集》,第一至第七辑《诗经研究丛刊》(北京学苑出版社2004年等)。 第三章先秦历史散文(2学时) 【教学目标】体会先秦历史散文具有文史相兼的性质,了解编年体、国别体的不同形式,掌握《左传》记事为主、擅长叙述战争、《国语》记言为主、《战国策》善于刻画人物形象的基本特点。 【重点与难点】《左传》《战国策》是重点,《周易》《尚书》等早期文献是难点。【学习篇目】《左传》:《重耳出亡》、《城濮之战》、《烛之武退秦师》、《郑子产相国》;《国语》:《召公谏弭谤》;《战国策》:《苏秦以连横说秦》、《冯谖客孟尝君》、《触詟说赵太后》。 【参考书目】沈玉成、刘宁《春秋左传学史稿》(江苏古籍出版社1992年版);郑杰文《战国策文新论》(山东人民出版社1998年版)。

中国文学史填空题整理(上)古代文学史考研资料 1~3章 目录 第一编先秦文学 第一章上古神话 第二章《诗经》 第三章《左传》等先秦叙事散文 第四章《孟子》《庄子》等先秦说理散文 第五章屈原与《楚辞》 第二编秦汉文学绪论 第一章秦汉政论散文 第二章汉代辞赋 第三章秦汉叙事散文 第四章两汉乐府诗 第五章东汉文人诗 第三编魏晋南北朝文学绪论 第一章从建安风骨到正始之音 第二章两晋诗坛 第三章陶渊明 第四章南北朝民歌 第五章谢灵运、鲍照与诗风的转变 第六章永明体与齐梁诗坛 第七章庾信与南朝诗风的北渐 第八章魏晋南北朝的律赋、骈文与散文 第九章魏晋南北朝小说 第一编先秦文学第一章上古神话 1、我国古代保存神话最多的著作是。 2、神话的主要内容包括、、、、。 3、中国著名的四大神话是、、和,它保存在中。 4、古代祭祀时,以歌舞娱神的角色称为 5、“女娲补天”这则神话出自( )。 第二章《诗经》 1、我国第一部诗歌总集是。它收录了我国自西周初年至春秋中叶大约

年间的篇作品。 2、《诗经》本来只称,或连其诗篇数称,后世儒家尊之为《诗经》。 3、《诗经》是按、、三类编排的,一般都认为它们是根据音乐的不同来分类的。 4、《诗经》共有、、、、 等十五“国风”, 共篇。 5、《诗经》中的“雅”分和,前者有篇,后者有篇, 共篇。 6、《诗经》中的“颂”包括颂、颂、颂,它们分别有篇、篇和 篇作品,共40篇。 7、汉代传习《诗经》的有、、、四家, 它们的最早传授者分别是和。现在流传下来的是,这就是我们现 在读到的《诗经》。 8、《诗经》的旧注本,最重要的是《毛诗正义》和《诗集传》。《毛诗正义》是西汉传,东汉 笺,唐疏。《诗集传》是南宋注的。 9、《诗经》的内容可以归纳为6个方面,它们 是、、、、和。 10、《诗经》的艺术特色,从、、等三个方面进行了归纳和论述。11、《诗经》的表现手法,前人总结概括为、、,它们和、、 合称为诗之“六义”。朱熹有三句话解释《诗经》的表现手法,其原文是“”, “”,“”。 12、《诗经》中的周民族史诗主要保存在《大雅》里,按其所记述的事件的时间先后,依次为、、、和5篇。 第三章《左传》等先秦叙事散文

第5章东汉辞赋 5.1 复习笔记 一、班固、张衡的京都赋 1.京都赋的缘起 (1)自西汉晚期至东汉早期,受社会生活和文化思想变化的影响,作家创作意识发生转变,汉赋尽管在体制和手法上仍未脱前期模式和模拟之习,但在思想内容和审美情趣方面却明显出现新的迹象和发展趋势,其鲜明标志之一便是京都赋的崛起。 (2)京都赋滥觞于扬雄的《蜀都赋》,其为赋的创作开辟出新的道路。而后有东汉初杜笃的《论都赋》,傅毅的《洛都赋》《反都赋》,班固的《两都赋》,张衡的《二京赋》《南都赋》,直至西晋左思的《三都赋》等,从而汇成京都赋创作这一潮流。其中代表性的是班固的《两都赋》和张衡的《二京赋》。这两大赋作一先一后,一脉相承,而又各具特色,互相辉映。 2.《两都赋》 (1)《两都赋》的创作背景 东汉光武帝定都洛阳,而非长安,这件事成为当时一大议论焦点,也引起了文学家们的普遍关注,班固的《两都赋》便是在这种情况下创作出来的。这篇赋奠定了班固在辞赋史上的地位,也确立了京都赋的创作格局,成为后世效仿的典范。 (2)《两都赋》的内容 《两都赋》分为《西都赋》和《东都赋》两篇,实为上、下篇,作于汉明帝时期。作品

借“西都宾”和“东都主人”两个虚拟人物的对答结撰全篇。 (3)《两都赋》的艺术特点 班固的《两都赋》在艺术上基本是取法司马相如和扬雄,但同时又有突破和创新。 ①突破了“劝百讽一”的结构模式。下篇《东都赋》通篇是讽喻、诱导,形成了“劝”与“讽”的均衡布局,虽然下篇中仍有不少劝的内容,但这劝的内容里已经融渗了作者严正的治国主张和政治见解,而非单纯的铺夸溢美。 ②详略有致,繁简得当,层次分明,有力地凸显了创作主旨。 ③空间方位调遣的别具匠心。《两都赋》采用的是回环往复的笔法,第一次由外到内,然后又由内到外,第二次再由内到外,如此循环两次,完成全部铺陈。整篇作品显得井然有序,错落有致。 3.《二京赋》 (1)《二京赋》的创作 张衡的《二京赋》是有感于“天下承平日久,自王侯以下莫不逾侈”,于是模仿班固的《两都赋》而创作的。“精思傅会,十年乃成”。《二京赋》分《西京赋》与《东京赋》两篇,借“凭虚公子”与“安处先生”的对答结撰成篇。 (2)《二京赋》的价值 《二京赋》中的理性精神和充实的社会内容结合得非常完美,不但超过了司马相如和扬雄,也超过了班固。作者力求在作品的体制、规模上超越前人,铺写面面俱到。《二京赋》作为京都赋长篇之极轨,在思想和艺术上具有不可忽视的价值,对京都赋的发展起到了推波助澜的作用。 (3)《二京赋》的内容 一是令人叹为观止的民俗事象;二是充满诗情画意的景物描写。笔触轻灵,意境清新,

中国古代文学史1课程教学大纲 一、课程简介与教学目标 中国古代文学史是以中国古代文学发生、发展的过程为研究对象的基础学科,是汉语言文学和对外汉语本科生的专业必修课。主要内容包括先秦两汉魏晋南北朝文学史、唐宋文学史和元明清文学史以及近代文学史几个部分。古代文学史1即指先秦两汉魏晋南北朝文学史。教学目标是通过本门课程的教授使学生获得有关我国古代文学发生、发展的基本认识。对我国古代文学伟大成就和基本发展线索、规律有较为全面、系统的认识,并对各个历史时期的代表作家、重要作品的思想、艺术价值作出科学评价。从而培养和提高学生初步运用马克思主义的立场、观点、方法、独立阅读、分析、评价我国古代文学的能力;提高学生的思想和文化素养,提高民族自豪感和爱国情操,以及审美素质,为发展中华民族新文化作出应有的贡献。 二、教学方式与方法 以多媒体为主要教学工具,课堂讲授与讨论相结合,灵活运用启发式教学和探讨式教学。 三、教学重点与难点 (一)教学重点 文学史各阶段前后发展脉络之间的关系;各阶段文学现象的深度分析与正确评价;每个作家在文学史上的客观评价与准确定位;代表作家及其作品的艺术解读与审美鉴赏。 (二)教学难点 不同时代思想文化背景下作家的共性与独特性,以及对作家的客观评价和准确定位;文学史各个阶段文学现象和文学思潮的形成发展脉络。 四、学时分配计划

五、教材与教学参考书 (一)教材 1.《中国文学史》,袁行霈主编,高等教育出版社2000年版; 2.《中国古代文学作品选》,袁世硕主编,人民文学出版社2002年版。(二)教学参考书 1.《中国通史》,范文澜,人民出版社1978 2.《先秦文学史》,褚斌杰,人民文学出版社1998 3.《中国文学史》,章培恒,复旦大学出版社1996 4.《屈原集校注》,金开诚,中华书局1996 5.《诗经注析》,程俊英,中华书局1996 6.《春秋左传注》,杨伯峻,中华书局1981 7.《论语译注》,杨伯峻,中华书局1958 8.《庄子今注今译》,陈鼓应,中华书局1983 9.《诸子集成》,中华书局1986 10.《十三经注疏》,中华书局1980 11.《乐府诗集》,郭茂倩,人民文学出版社1996 12.《史记》,司马迁,中华书局1959 13.《两汉文学史参考资料》,北大中文系,中华书局1962 14.《史记选》,王伯祥,人民文学出版社1957 15.《全汉赋》,费振刚,北京大学出版社1993 16.《先秦汉魏晋南北朝诗》,逯钦立,中华书局1983 17.《魏晋南北朝文学思想史》,罗宗强,中华书局1996 18.《中古文学系年》,陆侃如,人民文学出版社1985 19.《南北朝文学编年史》,曹道衡,人民文学出版社2000 20.《汉魏六朝诗选》、《乐府诗选》、《三曹诗选》,余冠英,人民文学出版社21.《八代诗史》,葛晓音,陕西人民出版社1989

上一篇下一篇共167篇 全国各大学中国古代文学专业研究生排名2011年12月15日21:56:49 中国古代文学研究生排名 排名 A等 1复旦大学A+ 2华东师范大学A+ 3浙江大学A+ 4武汉大学A+ 5南京师范大学A+ 6北京大学A+ 7四川大学 A 8北京师范大学A 9安徽师范大学A 10西北师范大学A 11陕西师范大学A 12南开大学A 13南京大学A 14中山大学A 15暨南大学A 16苏州大学A 17上海师范大学A 18首都师范大学A 19山东师范大学A 20扬州大学A 21兰州大学 A 22中国人民大学 A 23山东大学 A 24福建师范大学A B+ 等(36 个) :黑龙江大学、西南大学、湖南大学、哈尔滨师范大学、湖北大学、河北大学、华中师范大学、河北师范大学、曲阜师范大学、广西师范大学、西北大学、四川师范大学、上海大学、华南师范大学、山西大学、北京语言大学、辽宁大学、河南大学、东北师范大学、杭州师范大学、浙江师范大学、安徽大学、郑州大学、吉林大学、沈阳师范大学、南昌大学、辽宁师范大学、广州大学、江西师范大学、湖南师范大学、延边大学、青岛大学、厦门大学、长沙理工大学、汕头大学、浙江工业大学 B 等(36 个) :湘潭大学、渤海大学、广西大学、宁夏大学、天津师范大学、广西民族学院、西藏民族学院、深圳大学、烟台大学、华中科技大学、江南大学、温州大学、漳州师范学院、山西师范大学、内蒙古大学、上海财经大学、聊城大学、徐州师范大学、河南师范大学、广西师范学院、重庆工商大学、西华师范大学、安庆师范学院、云南师范大学、中南民族大学、北京外国语大学、信阳师范学院、重庆师范大学、南通大学、中央民族大学、西南民族大学、上海交通大学、东南大学、鲁东大学、新疆师范大学、青海师范大学

中国现代文学史 几本《中国现代文学史》教材 1、《中国现代文学三十年》钱理群温儒敏吴福辉著北京大学出版社 2、《中国现代文学史》(1917—1997上册)朱栋霖丁帆 朱晓进主编高等教育出版社 3、《中国现代文学发展史》黄修己著中国青年出版社 4、《中国现代文学史简明教程》许祖华主编华中师范大学出版社 “中国现代文学” 学科的建构历史(一) ?1922年,胡适的《五十年来中国之文学》的最后一节,是“略述文学革命的历史和新文学的大概”,可视为最早的以“史”的角度研究现代文学的尝试。 ?20年代末期始,少数高校以开设了新文学研究的课程和讲座。陈子展、周作人、朱自清、李何林等都讲授过现代文学的课程,并出版过文学史著作,如周作人的《中国新文学之流源》、李何林的《近二十年来中国文艺思潮论》等。因此,现代文学的早期研究有很强的“当代性”。 ?现代文学作为一个完整的学科,是1951年王瑶《中国新文学史稿》(上册)的出版和他在北京大学所开的课。王瑶可以说是中国现代文学学科的奠基者。 “中国现代文学” 学科的建构历史(二) ?1955年,作家出版社出版了丁易的《中国现代文学史略》。这本文学史建构了一种激进的写作框架。在文学运动部分,用革命运动统摄文艺运动和现象;在作家作品部分,简单地使用了阶级划分的方法。 ?同年10月,作家出版社出版了东北大学张毕来的《新文学史纲》第一卷。作家都被纳入“革命作家”、“进步作家”、“小资产阶级作家”、“右翼作家”等范畴进行评价。 ?1956年,作家出版社又出版了刘绶松的《中国新文学史初稿》上下卷,作者阐发了研究现代文学的三大目的:第一,叙述“五四”以来先驱者使用文艺武器与统治阶级进行不屈不挠的斗争的实况;第二,把各个历史时期的战斗史实和经验加以正确的叙述和总结;第三,全面深入地考察和研究各个历史时期的重要作家和作品。 ?文学史的“历史建构”在这样一种政治文化背景下有了“主流”和“非主流”的区别。“非主流”的作家在不断的过滤和批判的过程中被逐渐淘汰。 绪论 一、中国现代文学的含义 1、1917年1月《新青年》杂志刊出的胡适的《文学改良刍议》为标志,发生的文学革命,在中国文学史上树起一个鲜明的界碑,标志着古典文学的结束,现代文学的起始。 2、什么是现代文学? 所谓“现代文学”,不仅是时间概念上所划定的1917——1949年这一通常所说的“现代”阶段的文学,更是“现代”性质意义上所指的区别于传统文学的新的文学。即是用现代文学语言与文学形式,表达现代中国人的思想、感情、心理的文学。从性质来看,“现代”是相对于“传统”中国文学而言的。“现代”作为时间的标志,表明了中国现代文学与中国传统文学的联系性,说明了中国现代文学是中国文学发展到20世纪出现的一种形态的文

《中国古代文学史》教学大纲 一、课程基本信息 课程代码课程类别学科基础课 中文名称中国古代文学史英文名称Chinese classic litrature 适用专业汉语言文学、对外汉语专业,戏剧影 开课单位文学院 视文学 总学时270 (理论:270 实验实习: ) 学分15 先修课程后续课程 二、课程性质、地位和任务 中国古代文学史是汉语言文学专业培养方案确定的六门主干课之一,作为一门基础的、传统的学科,是汉语言文学专业学生学习其他课程的基础,在汉语言文学专业乃至整个人文哲学社会科学领域占有重要地位。 本课程的任务: 1、使学生比较系统地掌握中国古代文学发展史的基本状况,掌握古代文学的基本知识,从文学层面了解中国历史与传统文化,培养学生的民族自信心和认同感。 2、使学生具有古代文学作品的阅读鉴赏能力,较准确地把握其思想内容及基本艺术特征。 3、使学生掌握一般研究方法,具有借助文献独立地分析、评论作家及其作品,认识与把握文学史现象,能够写出具有一定观点的、符合基本学术规范的、文字流畅的学术论文。 4、使学生能将古代文学知识与日常生活相结合,培养良好的人文修养。 三、课程基本要求 理论和知识方面:讲授中国古代三千年文学发展史的基本过程,包括各主要阶段的主流文学思潮与创作倾向、主要文体演变史、各时期重要代表作家与作品,以及基本的文学理论知识。要求讲授清晰、准确、生动,达到宏观概括与微观深入相结合,以及历史同情与当下理解相结合。 能力和技能方:能够将以上内容与具体作家、作品的认识与阅读相结合,进行独立的分析与鉴赏,具有一定的判断与研究能力;具备本学科普遍认可的汉语言文学专业全日制本科毕业生的专业标准,能够出色完成中学语文课程的教学任务,以及较好适应与中国语言文学相关的其他工作岗位的要求。 四、课程内容及学时分配 本课程在三年六个学期内完成,每学年90学时,上学期安排54学时,下学期安排36学时本大纲依据国家教委高教司编《中国古代文学史教学大纲》编制,简要列出规定的教学范围及相关建议;在具体教学过程中,有关内容、进度与教学方法等问题的处理,由主讲教师自定。

中国文学史上的三古七段 三古七段说主要着眼于文学本身的发展变化,体现文学本身的发展变化所呈现的阶段性,而将其他的条件如社会制度的变化、王朝的更替等视为文学发展变化的背景。将文学本身的发展变化视为断限的根据,而将其他的条件视为断限的参照。一种根据,多种参照,也许最适合于描述整个中国文学的历史过程。 中国文学史可以分成上游、中游、下游,这就是上古期、中古期、近古期。三古之分,是中国文学史大的时代断限。在三古之内,又可以细分为七段。 三古七段的具体划分如下: 上古期:先秦两汉(公元3世纪以前) 中古期:魏晋至明中叶(公元3世纪至16世纪) 近古期:明中叶至“五四”运动(公元16世纪至20世纪初期) 第一段:先秦 第二段:秦汉 第三段:魏晋至唐中叶(天宝末) 第四段:唐中叶至南宋末 第五段:元初至明中叶(正德末) 第六段:明嘉靖初至鸦片战争(1840) 第七段:鸦片战争至“五四”运动(1919)[1] 原因分析 文学发展变化的阶段性可以和社会制度的变化以及王朝的更替相重合,但社会制度的变化或王朝的更替,只是导致文学变化的重要原因,而不是这变化的事实本身。 所谓文学本身的发展变化,可以分解为以下九个方面:一、创作主体的发展变化;二、作品思想内容的发展变化;三、文学体裁的发展变化; 四、文学语言的发展变化;五、艺术表现的发展变化;六、文学流派的发

展变化;七、文学思潮的发展变化;八、文学传媒的发展变化;九、接受对象的发展变化。三古七段就是综合考察了文学本身这九个方面的因素,并参照社会条件,而得出的结论。以往研究文学史,对文学传媒和接受对象这两方面很少注意,尚不足以对文学的发展变化作出全面的考察。文学传媒和接受对象深刻地影响着文学的创作,实在是不容忽视的。[2] 基本信息 上古期 上古期包括先秦、秦汉(公元3世纪以前) 首先注意到中国文学的各种体裁几乎都孕育于这个时期。散文可以追溯到甲骨卜辞;诗歌可以追溯到《诗经》、《楚辞》和汉乐府;小说可以追溯到神话传说,《左传》、《史记》等历史散文,以及诸子散文中的寓言故事;辞赋可以追溯到《楚辞》。骈文中对偶的修辞手法,在这个时期也已出现;就连戏曲的因素在《九歌》中也已有了萌芽。其次,中国文学的思想基础也是孕育于上古期的。特别是儒道两家的思想影响着此后几千年作家的世界观、人生观和价值观。第三,中国的文学思潮以儒道两家为主,儒家注重文学的社会功能,道家注重文学的审美价值,这在上古期也已经形成了。影响着整个中国文学的一些观念,如“诗言志”、“法自然”、“思无邪”、“温柔敦厚”等等,都是在这个时期提出来的。第四,从文学的创作、传播、接受来看,士大夫作为创作的主体和接受对象,文字作为传播的主要媒介,中国文学的这个基本格局也是在上古期奠定的。直到宋代出现了市民文学,才使这个格局发生了变化。 上古期的第一段是先秦文学。在这个阶段,文学的创作主体经历了由群体到个体的演变,《诗经》里的诗歌大都是群体的歌唱,从那时到中国文学史上第一位诗人屈原出现,经过了数百年之久。上古巫史不分,史从巫中分化出来专门从事人事的记录,这是一大进步。而士的兴起与活跃,对文学的发展又起了关键性的作用。先秦文学的形态,一方面是文史哲不分,另一方面是诗乐舞结合,这种混沌的状态成为先秦的一大景观。所谓文史哲不分,是就散文这个领域而言,在讲先秦散文时无法排除《尚书》、

《中国文学史》考研袁行霈版考研复习笔记 先秦文学第一编 论绪 复习笔记0.1 一、中国文学的源头 1传说时期的文学 传说时期的文学是指文字产生以前的远古时期的原始神话传说和歌谣,它们经过漫长的口耳相传导致变异,后世见诸文字记载的原始文学很难说是其原貌。 2早期文字与书面文学的产生 文字的出现,是社会文明的标志之一。甲骨文字以及部分青铜器上的铭文,是我国现在所知最早的文字,它们为口耳相传的文学发展成为书面文学提供了条件,标志着中国书面文学的萌芽。 3诗乐舞紧密结合 诗乐舞合一,这在我国古籍中有明确的记载,如《吕氏春秋·古乐》与《尚书·益稷》记载帝舜时的乐曲《大韶》。诗歌和音乐、舞蹈相互结合的形式,在文字已经成熟并广泛用于文献记录以后,还存在了相当长的一段时期。约在春秋以后,诗歌从乐舞中逐步分化独立出来,向文学意义和节奏韵律方向发展。 二、先秦文学的作者和形态 先秦经历了一个由原始文化向理性文化嬗变的过程。在这一过程中,文化主要承担者的身份、地位发生了明显的变化,文学作者也因之而不断变化。 1先秦文学作者的流变

(1)夏商时代和西周初期,以原始宗教文化为主,文化的主要承担者是巫觋。因此,他们理所当然地也是文学的创造者。在夏商或周初,为巫术祭祀而创制的韵文或歌谣是当时主要的文学作品。 (2)商周之际,随着商周之际鬼神地位的下降,人事受到重视,史官发展了人事方面的职能,并从原始宗教中脱离出来,成为新兴文化的代表。史长于记人事、观天象、悉旧典。《尚书》《春秋》都是史官的作品。 (3)西周时期,学在官府,只有贵族才有受教育的权利,文化为贵族所垄断,贵族掌握知识文化,进行文学创作。贵族成了西周、春秋时文学的主要创作者。《诗经》就是由他们所采、所编、所颂的作品。 (4)春秋战国之际,随着贵族阶级的衰落,官学或私家传授出现了危机,于是民间聚众讲学之风应运而起,文化知识也由贵族转移到士的手里,其代表就是诸子百家。 先秦文学作者的身份随着社会发展而不断变化,由巫到史,到贵族,再到士,其演变过程,与文学繁荣的趋势是一致的。作者身份的多样性,使文学在体裁、题材、风格等方面显出了异彩纷呈的特性。 2先秦时期文学的形态 先秦时期的文化特征决定了文献呈现为一种综合的形态,表现为: (1)有些文学作品是史学或哲学著作,史学和哲学著作也富有文学意味。(2)殷周之际,中国文化经历了革命性的变化,萌芽于商代的“德”的观念,在周代得以发展,形成了敬德保民的思想。 (3)战国时期,文化学术思想空前活跃,形成了诸子百家争鸣的局面。(4)先秦文献往往体现出文史哲综合于一体的特征

《中国古代文学史》教学大纲 学时:102学时学分:6分 理论学时:102学时适用专业:汉语言文学 大纲执笔人:刘运好胡传志王昊 大纲审定人: 一、说明 1、课程的性质、地位和任务 《中国古代文学史》是汉语言文学专业本科阶段一门重要的必修课。它与《中国古代文学作品选》都是汉语言文学专业的主干课程。 中国古代文学是中华民族的宝贵遗产,是中华民族精神的重要载体。学习中国古代文学,不仅是建设精神文明和社会主义文化的需要,也是提高汉语言文学专业大学生素质的重要途径。本课程系统地介绍中国古代文学自先秦至近代的发生发展历史,包括其间各种文体的演变、文学思潮的兴替、文学流派、文学团体、重要作家、优秀作品及其在文学史中的地位和影响等内容。 2、课程教学的基本要求 (1)在描述中国文学史承传流变的过程中,要抓住各个时期的重点,以大作家名作带动文学史的教学。 (2)在文学背景、作家和文学作品三者之间,以文学作品为核心,阐述文学史的演变过程。(3)注意寻绎中国文学史发展的规律,努力通古察今,为当代文学的创作提供借鉴。(4)本课程历史跨度大,将分三个学期分别学习先秦汉魏六朝文学史、唐宋文学史、元明清文学史。 3、课程教学改革 (1)积极吸收学术界最新研究成果,有选择地应用于课堂教学中,以扩大学生们的视野,促进学生们的独立思考。 (2)推行课堂教学与课下自学相结合的模式,将一些次要章节列为自学内容。 (3)合理利用现代技术手段以及电子文献,提高课堂教学的效率。 二、正文 第一学期先秦汉魏六朝文学(34学时) 总绪论(4学时) 1、中国文学的基本特点。文学与非文学的界限模糊;文学与政治、礼教关系密切;两大永恒的文学主题:用世与隐逸。 2、中国文学的演进:文学演进的两种基本因素。第一,外部因素的影响:政治、经济、文化的影响,民族矛盾的影响;种族、地理环境的影响。第二,内部因素的影响:文学发展的不平衡的影响(文体发展、朝代、区域的不平衡);文学演进过程中相反相成因素的互动(俗与雅、复古与革新、文与道的互动)。 3、中国文学史的分期:三古七段的分期。上古期(公元3世纪以前):第一段先秦期、第二

1998中国文学史 一、名词解释(共24分,每小题4分) 1.台阁体 2.乐府诗 3.竹林七贤 4.《录鬼薄》 5.话本 6.谴责小说 二、简答题(共36分,每小题6分) 1.何谓“建安风骨”? 2.何谓“诗六艺”? 3.唐代古文运动的代表人物与主要主张。 4.词和散曲在体制上有何异同? 5.默写李商隐《无题·相间时难别亦难》 6.简述《西厢记》的故事情节。 三、论述题(任选二题,共40分,每题20分) 1.从《离骚》看屈原的爱国主义精神。 2.试述苏轼、辛弃疾词艺术风格的异同。 3.结合作品,谈明清小说人物塑造从类型化向性格化的演进轨迹。1999中国文学史 一、名词解释(共24分,每小题4分) 1.古诗十九首 2.叶儿 3.索隐派 4.《全唐文》 5.楚辞 6.南社 二、简答题(共36分,每小题6分) 1.何谓“诗无达诂”? 2.何谓“沉郁顿挫”? 3.简述柳永对词体发展的贡献。 4.简述章回小说的产生及文体特征。 5.默写陆游词《卜算子·驿外断桥边》。 6.简述《儒林外史》的结构特征。 三、论述题(任选二题,共40分,每小题20分) 1.论建安诗歌对文人诗歌发展的贡献。 2.如何理解唐代古文运动的得与失? 3.谈《西厢记》中张生形象的演变及对主题改造的意义。 2000中国文学史 一、名词解释(共24分,每小题4分) 1.一人永占 2.诚斋体 3.阳羡派 4.《元曲选》 5.风骚 6.志人小说 二、简答题(共36分,每小题6分) 1.司马迁有那些经历与《史记》的写作有关?

2.二晏的词风有何异同? 3.白居易的诗歌应当怎样分类? 4.简述元代杂剧的文体特征。 5.默写杜甫诗《登高》。 6.简述《红楼梦》的版本系统。 三、论述题(任选二题,共40分,每小题20分) 1.试比较玄言诗与陶渊明诗的异同。 2.试论苏轼对词体发展的贡献。 3.从成书方式的演变谈谈,明清小说自身的进步。 2001中国文学史 一、名词解释 1.南施北宋 2.子弟书 3.四家诗 4.《中原音韵》 5.西昆体 6.常州词派 二、简答题(共36分,每小题6分) 1.简述汉赋发展概况。 2.王维、孟浩然的诗风有何异同? 3.韩愈各类文章有何特点? 4.简述骈文与散文的文体特征。 5.默写阮籍《咏怀诗·夜中不能寐》。 6.简述张生形象的演变过程。 三、论述题(任选二题,共40分,每小题20分) 1.如何评价“文必秦汉,诗必盛唐”的口号? 2.试论李煜个人身世经历与其对词体发展贡献的关系。 3.试比较《水浒传》与《西游记》的特征区别及其与主题表达的关系。 2002中国文学史 一、名词解释(共20分,每小题4分) 1.永明体 2.阳湖派 3.《游仙窟》 4.《山中白云词》 5.《青楼集》 二、简答(共40分,每题10分) 1.下面是南宋两位学者朱熹和李仲蒙对“赋比兴”的解释。试比较两种说法的异同,并予简要评价。 赋者,敷陈其事而直言之也。比者,以彼物比此物也。兴者,先言他物以引起所咏之词也。(朱熹《诗集传》卷一) 叙物以言情谓之赋,情尽物者也;索物以拖情谓之比,情附物者也;触物以起情谓之兴,物动情者也。(南宋胡寅《斐然集》卷十八《致李叔易》引李仲蒙语) 2.举例说明杜甫诗歌语言凝练的特色。 3.简述欧阳修的散文成就。 4.试析公安派创作主张与中晚期社会思想的关联。 三、标点下文(10分) 陆德明苏州吴人也初受学于周弘正善言玄理陈太建中太子征四方各儒讲于承光殿德明年始弱冠住参焉园子祭酒徐克开讲恃责纵辩众莫敢当德明独与抗对合朝赏叹解褐始兴王国左常待迁国子助教陈亡归乡里隋炀帝嗣位以为秘书学士大业中广召经明之士四方至者甚众遣德明与鲁达孔褒俱会门下省共相交难无出其右者

中国文学源远流长,有着光辉的历史,灿烂的成就。 早在先秦时期,我国就出现了第一部诗歌总集——《诗经》。《诗经》收集诗歌305篇,按照音乐的不同,分为“风”、“雅”、“颂”三部分,并灵活运用赋、比、兴三种表现手法,初步形成了中国诗歌创作的民族传统,奠定了后世文学发展的坚实基础。《诗经》中的篇章具有强烈的现实主义精神,那个时代丰富复杂的社会生活,人民群众多种多样的思想感情,都得到了真实生动的反映。战国后期,在南方产生了具有楚文化特征的新体诗——楚辞。伟大的爱国诗人屈原,运用这一形式创作了《九歌》和《九章》,他的代表作《离骚》,是我国古代文学史上最宏伟瑰丽的长篇抒情诗,并开创了我国诗歌的浪漫主义传统。《诗经》和楚辞,在文学史上并称“风骚”。 春秋战国时代,在百家争鸣的氛围中,产生了诸子散文,其中《论语》为语录体,《孟子》为对话体,《庄子》则擅长论辩,而且文学性最强。与之相辉映的,是或记事、或

记言的历史散文,其中《左传》为编年体,《国语》和《战国策》为国别体。《战国策》的人物描写十分高明,言辞也铺张犀利,颇具文学价值。秦朝二世而亡,几无文学可言,李斯《谏逐客书》是仅存的散文名篇。 西汉时期,适应大一统帝国的需要,辞赋应运而生,并给予魏晋抒情小赋和唐宋文赋以直接的影响。两汉文学中最有价值的是“感于哀乐,缘事而发”的乐府民歌。乐府民歌着力反映现实生活,表达劳动人民的思想感情,与《诗经》一脉相承;它长于叙事铺陈,语言富于生活气息,句式以杂言和五言为主,推动了诗歌艺术的发展。在它的哺育下,汉代文人五言诗也走向成熟,到东汉后期出现了《古诗十九首》,被后人称为“五言之冠冕”。 汉代散文成就最高的是司马迁的《史记》。《史记》既开创了纪传体的史书新体例,又堪称传记文学的精品,它所塑造的一系列栩栩如生的人物形象,叙述事件和刻画人物的高超技巧,以及富于表现力的语言,都对后世散文创作起到了示范作用。