四、殷墟王陵遗址

殷墟王陵遗址,是商代后期王陵墓葬群,也是殷墟申报世界文化遗产的重点区域之一。殷墟王陵遗址不仅形象地揭示了商代奴隶制社会残酷的杀殉制度,而且辉煌地展现了殷商时代青铜器文化的卓越成就,被国际遗产专家誉为世界上第二个古埃及,堪与金字塔王陵相媲美。

1. 殷墟王陵遗址的分布

殷墟王陵遗址位于洹河北岸侯家庄西北冈、武官村北地的高地上,与殷墟宫殿宗庙遗址隔河相望。

殷墟王陵区包括东、西两区。自1934年起,这里共发掘13座王陵大墓(包括1座未完成大墓)、2000余座陪葬墓和祭祀坑。其中,西区有8座大墓,分成4排,一南一北分布,最西为M1500、M1217号,最东为M100 1、M1550号,位于中间东北部的为M1004号,西北部为M1003号,南部为M1002号,居中位置为M1567号;东区有5座大墓,其中4条墓道大墓1座,为M1400号,2条墓道大墓3座,分别为M1443、M1129和50WGKM1号(武官大墓),1条墓道大墓1座,为M260号。这些大型墓葬均为南北向,墓形呈亞字形、中字形、甲字形等,被学者认定为殷商后期的王陵。(图三六)

殷墟王陵遗址北门

殷墟王陵遗址鸟瞰

(图三六)

在殷墟王陵遗址中,规模最大、墓道最长的是M1217号大墓。其墓室平面呈亞字形,墓室南北长18.4米,东西宽18.1米,墓口至墓底深15.4米,东、西、南、北四条墓道分别长28.9米、25米、60.4米、41.55米。

殷商考古专家杨锡璋认为,在殷墟王陵墓葬中,只有四条墓道的大墓才符合国王的身份。他对殷墟王陵西区大墓进行考古分期,提出最早的M1001、M1550、M1400号墓分属殷王武丁、祖庚、祖甲,其次的M1004、M1002、M1500、M1217号墓分属殷王廪辛、康丁、武乙、文丁,后期的M1003号墓为殷王帝乙之墓。至于那座未完成的只有墓室而未筑墓道的“空大墓”,本应为殷王帝辛(殷纣王)而修筑,只是因周武王伐商,帝辛自焚而死,未能如愿埋入。这座“空大墓”也成了失落千古的殷陵掌故。

在王陵遗址的东区和西区,还分布着2000余座小墓葬,其中东区已发掘1383座,西区发掘104座。这些墓葬除少数为陪葬外,大多是祭祀坑,是商王祭祀祖先的遗迹。这些祭祀坑呈长方形、方形等,集中而又有规律地成组排列。

安阳市为了殷墟申报世界文化遗产,于2001年新征地11.2公顷,对殷墟王陵遗址墓室和祭祀坑遗迹采用地下封存、地上标识的展示方法,先后完成了M260号大墓复原展示和保护房工程、12座王陵大墓以植侧柏标识,480余座祭祀坑、兽祭坑展示工程、殷陵馆改造、文物陈列展示、遗址绿化和道路建设等工程。有效地解决了殷墟王陵遗址的保护与展示问题,改善了殷墟王陵内部的环境。游客登上王陵区新建的瞭望台,即可看到殷墟王陵所展示的诸多大墓和祭祀遗迹景观。

殷墟王陵遗址的保护与展示工程,经过五年的施工,现已成为一个初具规模的集文物保护、学术考察、宣传教育和旅游观光为一体的文博单位。

2. 亞字形墓室的象征

殷代国王构筑的大墓亞字形椁室,形制比较复杂,比营建一般方形、中字形、甲字形陵墓困难,而且又费工料。后人对此多有揣测。

国内有学者认为,构筑这种亞字形墓室并非为了美观,而是自有一定的涵义,应该是当时丧礼的一种,象征着贵族社会的礼制建筑。也就是说,这种亞字形墓室可能是古代宗庙明堂建筑的象征,表现了后者最具代表性的亞字形特征。殷代的王公贵族死后,地上的亞字形建筑是他们的灵魂寄托所,而地下的亞字形椁室则是他们的尸体埋葬处。

英国也有学者认为,这种亞字形墓室具有某种特殊的含义,反映了殷人的宇宙观。亞字形是殷人心目中的土地之形,当时按亞字形来划分土地、上界、下界,亞字形所代表的土地可分成中央和四方五部分。这一形式也是中庭连四厢的布局,人站立于四个方向的中央,最易取得和谐之感;而死者安睡在亞字形椁室的中央,灵魂可直接享受四方供品。

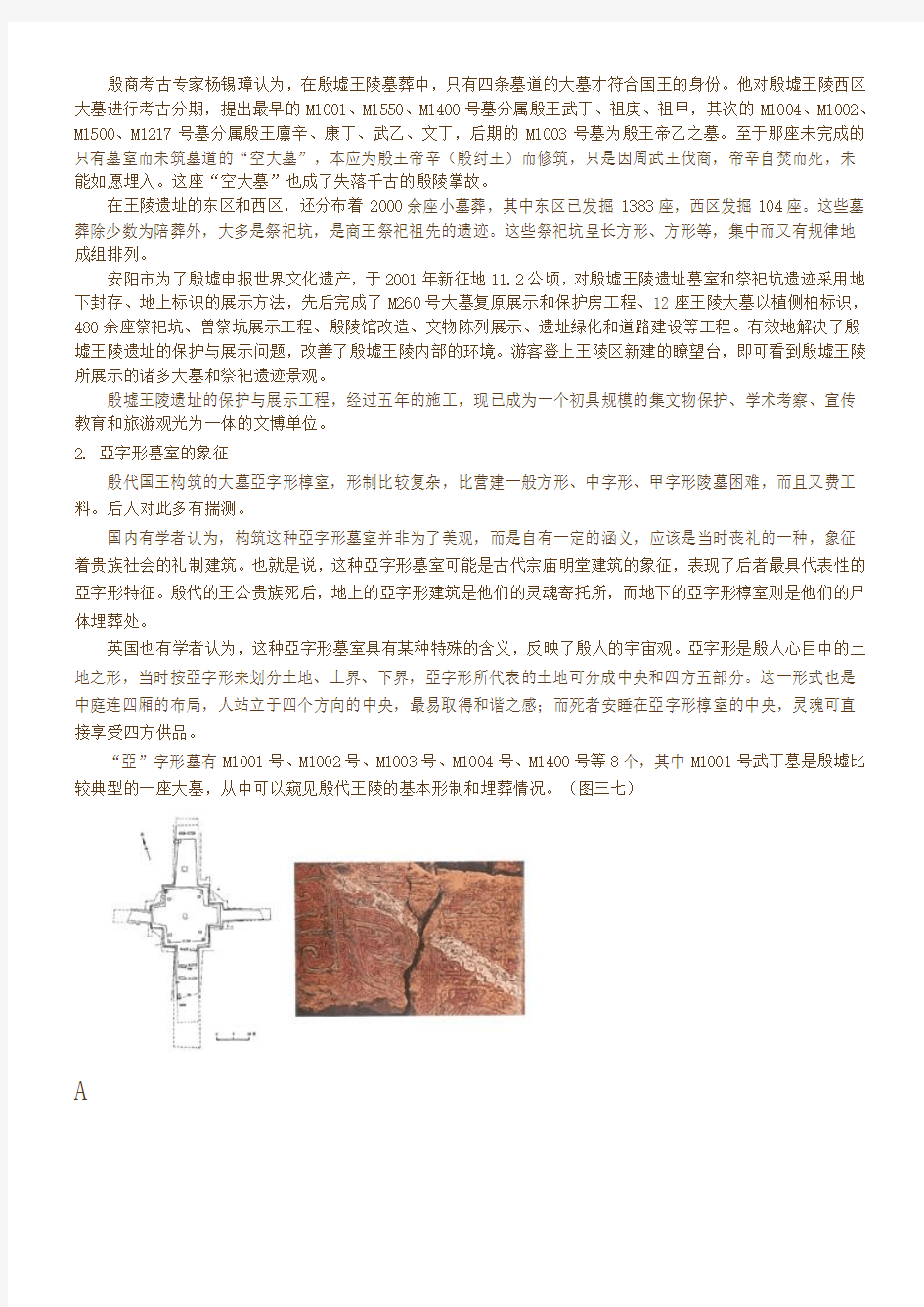

“亞”字形墓有M1001号、M1002号、M1003号、M1004号、M1400号等8个,其中M1001号武丁墓是殷墟比较典型的一座大墓,从中可以窥见殷代王陵的基本形制和埋葬情况。(图三七)

A

B

C

A、殷墟王陵遗址M1001号“亞”字形大墓的平面图及墓内出土木器彩绘遗迹(台湾“中央研究院历史语言研究所”提供)

B、殷墟王陵遗址M1002号“亞”字形大墓的形制。这是1937年考古发掘情形。

C、殷墟王陵遗址M1005号大墓祭祀坑出土的中柱旋龙盂。

(图三七)

武丁大墓的墓室平面呈亞字形,有东西耳室。墓室口大底小,自口至底深10.5米,墓室上口南北长18.9米、东西(连耳室)长21.3米。四条墓道成坡状,其东、西、南、北墓道分别长14.30米、11米、30.7米、1 9.5米。东、西、北三条墓道与墓室相接处高出墓底5.50米,南墓道高出墓底2.30米。墓底有9个小坑,长约1.10米,深约1.2米。墓底铺木板,似为柏木,长2—4米,宽0.20—0.40米,共92块,其中正室63块,东耳室17块,西耳室12块。大墓的椁室四壁由木板筑成,自底至顶高约3米,都已腐烂。由残留的木板痕迹推知,木板涂红色,雕刻花纹,镶野猪牙。椁室中间有木棺。

在北、东二层台上有木雕器的遗痕,有的似盘皿类木器,有的似抬物之抬盘,有的似木椁顶板。大多数木器上涂红色,其纹饰有饕餮纹、夔龙纹、虎纹及云雷纹等。

武丁大墓曾被多次盗掘,随葬品几无所存,只有盗坑扰土中有一些玉、石、骨、牙、白陶及金叶等残品,其制作极精致。另外,在墓内殉葬人身旁及陪葬坑中尚残留少量铜礼器等物。

武丁墓内及墓室外殉葬的人数,在西北冈诸大墓中是较多的。其墓底四周共埋8人(手执铜戈)7犬,正中埋1人(手持石戈)1犬,显然是武丁的警卫人员和警犬。在木椁外侧西南角填土中埋有1人。木椁顶周围埋有11人,其中6人在西北角(5人有棺,1人无棺),另5人在东耳室(1人有棺,4人无棺),葬式分仰身和俯身,有的身上有绿松石等佩饰,有的身旁有铜戈等兵器,这些人骨架都与木抬架等在一起,可能是管理仪仗等物的侍从。另外,在西、北两墓道内各埋1殉人和被打碎的铜觚、爵、鼎等礼器。在四条墓道及东耳室共埋人牲1 34个个体,其中无头躯体骨架61个个体,头骨73个个体。在墓室东侧,有37个埋人和动物的坑,其中埋人的坑22个共68个人,埋马的坑7个,马坑中的马骨上有华丽的辔头、铜泡及绿松石等饰物。这些人大概是武丁生前田猎燕乐的侍从。

和武丁大墓一样,殷墟王陵遗址中其他陵墓的形状也是上大下小、四周呈斜坡形。人们形象地把这种大墓比喻为钻入地下的金字塔。

来殷墟观光的游客,在M260号大墓保护房内,即可看见这种颇像倒置的金字塔墓室;而由保护房向西,登上瞭望台,就可看到植被标识的所有大墓的上口。

3. 杀祭殉葬的见证

在商代奴隶制社会中,杀殉制度十分盛行,人牲和人殉是当时两种不同的社会现象。

所谓人牲,就是在祭祀时把人像牛羊猪等牲畜一样供奉给祖先和神灵,被杀的人为战俘和奴隶;所谓人殉,则是为侍奉死后的王公贵族等权势者而殉葬的人,其中有陪臣、妻妾、侍卫和亲信,也有用作仆役的奴隶。

在商代甲骨卜辞中,常有杀人祭祀的记载,最多的一次杀祭用了300人。商王和贵族奴隶主在祭祀祖先、祈祷神灵、建筑宫室、求年问雨时,都要使用人牲祭祀,其遗迹见于墓葬内外和建筑基址附近。商王、贵族及奴隶主的墓葬中,一般都有殉葬人。

殷墟王陵遗址共发掘殷代祭祀坑、陪葬墓1487座。祭祀坑内的埋葬,可分为人坑、动物坑、器物坑三类。人坑内葬有数千具祭祀人牲的遗骸,这些人牲大部分被砍杀,多为青壮年,还有女性和未成年的儿童,每坑8—10人不等。仅1976年发掘清理的191座祭祀坑,就发现祭祀人牲1178人。在动物坑内,或单埋动物,或与人共埋。西北冈东区就是商代王室用于祭祀祖先的一个公共祭祀场所。(图三八)

A

B

A、殷墟王陵遗址祭祀坑展览馆全景

B、殷墟王陵遗址M87号祭祀坑的奴隶遗骨

(图三八)

到商代后期,随着奴隶制社会的发展,一部分青壮年俘虏被用作生产奴隶,人牲数量减少了。据殷墟卜辞统计,商王祭祀共用人牲14000多人,其中又以武丁一代用人祭祀次数最多,数量也最大,共用人牲9000多人。但在武丁以后,人牲逐渐减少,到帝乙、帝辛时只用100多人。

这种人牲数量的变化,也与殷墟考古发掘相符。殷墟前期的大墓内有大量的人头及无头躯体,后期则数量极少;前期个别中型墓中也有人牲,后期已不见有。类似的变化也见于1976年西北冈东区发掘的191个祭祀坑中,

较早的南北向坑用人牲近千,而较晚的东西向坑仅百人左右。

4. 黄泉下的奢华

殷墟王陵虽历经盗掘,大墓无一幸免,但仍遗留下来许多制作精美的随葬器物。凭借这些考古发掘的资料,我们可以窥见殷王在“黄泉”下的奢华生活。

殷代国王的大墓,不仅墓室的面积大,而且墓室很深,一般在地面以下10—13米,墓底几乎接近地下水面。这种排场可能与古代“黄泉”之说的宗教意识有关。

古人视死如生。因此,殷墟王陵内的随葬器物也基本模仿殷王生前的生活景象放置有序:头饰或佩饰一般在棺内,礼器或生活用品一般放在椁室,兵器、生产工具、乐器等放于棺椁之外,仪仗和车马一般放置在墓道。

殷墟王陵内发掘的随葬器物中,有很多生活用具。如M1400号墓室放置的牛鼎、鹿鼎,为炊煮器;大墓的南墓道发现的铜斝、铜尊,用于宴飨;东墓道发现的铜盂、壶、盘、勺、陶搓等,用于盥洗;另有铜人面具,是生活居室的壁挂装饰品。(图三九)

A

B

C

D

E

A、殷墟王陵遗址M1004号大墓 1937年考古发掘出土铜鹿鼎、牛鼎的情形。

B、牛方鼎

青铜礼器,通高73.2厘米,口长64.4厘米、宽45.6厘米。

1935年殷墟王陵区1004号大墓出土。台湾“中央研究院历史语言研究所”藏并提供照片。牛头纹左右两侧为凤纹,此纹饰具有古典对称美。此纹饰反映了殷代先民喜牛的勤劳和爱凤神通的俗尚。

C、鹿方鼎

青铜礼器,通高60.8厘米,口长51厘米、宽38厘米。

1935年殷墟王陵区1004号大墓出土。台湾“中央研究院历史语言研究所”藏并提供照片。鼎内有铭文“鹿”字,鼎外正中饰鹿头纹,栩栩如生。

D、人面具

通高25.4厘米。1935年殷墟王陵区1400号大墓出土。台湾“中央研究院历史语言研究所”收藏。殷人喜好美术,此“人面具”是殷王先前在王宫作为艺术品,欣赏的壁挂。由此可窥见其奢华生活和审美情趣。

E、饕餮纹胄

(图三九)

在殷墟王陵大墓中发现的礼器,主要有M1022号方彝、提梁卣,M1550号铜爵、铜觚,M1400号铜觯、铜尊,M1005号铜壶,M1002号铜角,M1885鸮尊,武官大墓青铜鼎、青铜甗、青铜提梁卣等。

兵器也是殷墟王陵主要的随葬器物,种类有戈、矛、大刀、箭镞、盾和头盔等,头盔仅见于王陵区大墓内。有的大墓中,戈压在盔、矛之上,分三排放置。M1004号大墓出土731根矛、141顶胄(头盔),盔中部有脊棱,顶中部竖立一个小圆管,盔的横断面呈卵形,外表铸有瑰丽的纹饰,主要纹饰可分牛、羊角等兽面五种。值得注意的是,在盔上发现铭文和符号共16种47个,计有“贮”、“合”、“鼎”等铭文。联系M1003号大墓出土的

颇为讲究的皮革盾和皮甲,表明殷代军队的确具有精良的装备。

殷墟王陵遗址内发掘的工具,主要有武官大墓铜锛,M260号大墓木锨印痕,M1001号墓斧、石刀、石臼、石杵等。

在王陵大墓出土的石器中,最为精美有M1004号墓的石簋,为食器;M1003号墓的门臼,M1001号墓的石鸮、石虎面饰、石虎首人身兽爪圆雕等,为建筑装饰。那两件石虎首人身兽爪圆雕,作曲膝跪坐状,虎腿饰龙纹,虎身饰云纹,虎背部开一长方形竖直槽,可立柱。圆雕高约31.7厘米,宽21.4厘米。此器造型、花纹都十分出色,是石雕中的精品。

殷王爱美,不仅墓室的椁板朱墨雕彩,还要在木构件上镶嵌石虎、猪牙等装饰品。随葬的艺术品丰富多彩,尤其是各种动物雕塑,如石龙、石虎、石牛、石鸮、石龟、石蛙、石双鸟面管等,栩栩如生,有的还夸张变形,富于想象。这些雕塑品都是墓主人生前所好,也反映了殷代先民的艺术创作水平和审美情趣。

5. 宝鼎的故事

在殷墟王陵遗址内发掘的殷代遗物,当以M260号墓出土的司母戊鼎最为珍贵。它不仅是中国国家博物馆的镇馆之宝,也是遐迩闻名的世界宝鼎。

然而,司母戊鼎的出土并非科学的考古发掘,而是武官村村民吴培文和吴家兄弟在修整祖坟时发现的。吴家祖坟区长着许多柏树,故学者也称吴家柏树坟。

其实,1937年初,著名考古学家梁思永在主持殷墟王陵遗址发掘工作时,就曾找到吴培文,要求对祖坟区进行勘探。当时吴培文提出,在坟地柏树林周围两丈内不可探挖,以保吴家的风水。梁思永只好尊重当地民俗,随后在柏树坟周围发掘出大牛鼎、鹿鼎等珍贵文物。今天,我们从当年发掘王陵西区M1400大墓的照片中,仍可以看到远处吴家柏树坟的柏树。不过这张照片也给梁思永等考古工作者留下了一大遗憾,即未能将国之重器司母戊鼎亲手科学发掘出土。(图四Ο)

殷墟王陵遗址M260大墓复原

殷墟王陵遗址M260大墓复原,其中的鼎即司母戊大方鼎。此“宝鼎”在“地宫”里耸立着双耳,聆听着人们的谈话,面带喜悦。它张着大口,好象在向前来观光的游客讲述着它在旧中国遭遇的劫难和新中国受人尊崇的故事。

司母戊大方鼎

(图四Ο)

据吴培文讲述,1939年3月的一个晚上,他本家的一位堂兄在距坟地一丈多远处,用探杆探到坚硬的东西,并带有绿锈,觉得地下可能埋有铜器,于是将此发现告诉了吴培文。吴培文听到后既生气又担忧,气的是怕破坏祖坟的风水,忧的是自己不挖别人也会去挖。当时安阳沦陷,日军大肆烧杀抢掠,如果这被日本兵知道了,情况就更加不妙。考虑再三,他决定挖开坟地以探明究竟。为了保密,吴培文和本家兄弟只好夜挖昼埋,直到第四天深夜,才将司母戊鼎起出地面,并用马车拉到吴培文家,埋在院内预先挖好的坑中。因日寇占领安阳,刚见天日的司母戊鼎又不得不隐藏于地下。

后来,司母戊鼎险些被古董商吞没,又差点被侵华日军劫掠。1949年蒋介石败走台湾时,也打算把这座宝鼎带走,只因鼎太大而未能装入飞机,不得不将它留在南京。新中国成立后,南京博物院将司母戊鼎转交国家历史博物馆(现为国家博物馆)展示。

2005年11月26日,殷墟王陵遗址正式对外开放,当天中央电视台报道了曾经出土过司母戊鼎的M260大墓复原展示的实况。M260墓圹的复原,是经过中国社会科学院考古研究所规划和国家文物局有关专家论证,并经世界文化遗产评估专家考察赞同的王陵遗址唯一科学复原的大墓。从此,前往殷墟观光的中外游客就可以欣赏到这座世界最大的司母戊鼎(复制品)重归墓室的风采。

6. 陵墓植柏的缘起

在陵园墓地种植柏树,是中国的传统民俗,有着悠久的历史。

古人认为,松柏不仅象征长寿永恒,而且还有庇荫后人的作用。因此,在陵墓区种植柏,既能寄托子孙对祖先的哀思,又能受到祖先的保佑。

安阳是中国有文字可考的最早植柏的古都。早在两千多年前孔子所编的《论语》中,就有殷人植柏为社树的记载。“社树”类似于今天的“市树”,所不同的是,殷商先民还以柏树为“社神”(即土地神)。在殷墟甲骨

文中,“柏”字写作,像侧柏的树苗形;“树”之字写作,像殷人跪地植树苗之形。殷代的“社树”文化内涵颇深,它既是乡里(古都安阳)的代称,又是安阳植柏史最悠久的象征。

实际上,在殷墟王陵遗址尚未发现之前,西北冈坟地就植有100多株侧柏,最粗的要三人才能合抱。日军占领安阳以后,这片坟地的柏树都被砍光了,甚为可惜。不过,安阳一带民众仍有在陵园及坟地植柏的习俗,可以说是殷代王陵植柏的遗风。(图四一)

殷墟王陵遗址M1400号大墓发掘情形及墓区的柏树林情景。

(图四一)

殷人的植柏习俗对后世影响深远。中国许多寺庙和名胜景点,至今仍保留着几百年甚至几千年的古柏。民间有关植柏的习俗和古柏的神话传说也颇多,这种古柏的流风遗韵,可称之为中国的古柏文化,进而成为一种激发人们去保护古柏、保护古树名木的精神力量.

安阳殷墟博物馆导游词集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

安阳殷墟博物馆导游词殷墟作为世界文化遗产之一,承载着一段历史。位于废墟上的殷墟博物馆以最简单的形式展示了中国古代灿烂的青铜文化,将殷商王朝所创造的具有突出的普遍价值的文化传递给观众。安阳殷墟博物馆导游词一:各位游客:大家好! 有一首歌叫《常回家看看》,有一个愿望叫常出去转转,我仅代表我们旅行社欢迎大家到河南来转转,各位远道而来一路上辛苦了,敝姓张,是大家在河南省内的地接导游员,站在我身边的这位十分稳重的先生是我们本次旅游的安全保障员,司机张师傅,张师傅驾驶技术纯熟,对我省内的路况了如指掌,用我们河南话说就是“张师傅,中!”所以请大家放心的观光旅游,享受我们河南的大好河山。今天,能够前来为大家服务,我和张师傅都感到十分的荣幸,也请大家不要拘谨,有什么需要遇到任何问题尽管来问我们,我们叮当竭尽全力帮助大家,只有您住得舒心、吃得放心、玩的开心,才是对我们工作最大的肯定。那么,我先预祝大家旅途愉快,收获一段美好的记忆。我先向大家介绍一下我们今天的行程,现在是早上7点,我们出发前往安阳殷墟博物院,中午我们留在安阳市用餐,下午两点钟我们将会返程回郑州,以方便您按时踏上归途。我们的旅游车走走京珠高速途径新乡、鹤壁等市约行驶三个小时就会到达我们今天的目的地安阳殷墟博物院。此刻您看向四周,看到的是繁华的郑州市区,说道我的家乡郑州啊,真是有说不完的话,郑州古属豫州,公元前1027年周武王灭殷后封此地为管国,东汉时则称为管城,时至今日,我们仍能从郑州市区县的名称中寻找到历史的踪迹,如:管城区。到了隋文帝天皇三年,才有了

考古2009年第9期 本刊专稿河南安阳市殷墟小屯西地商代 大墓发掘简报 中国社会科学院考古研究所安阳工作队 关键词:河南安阳殷墟小屯两条墓道大墓殷墟第四期晚段 KEY WORDS:An y an g,Henan Xiaotun w it hin t he Yin Ruins lar g e sized tom b w it h tw o p as sa g es lat er fourt h p hase of the Yin Ruins ABSTRACT:In2003to2004,t he Anyang Archaeological Team,IA,CASS carried out excavat ion at Locus West of Xiaot un and revealed t here a large sized t omb w ith tw o passage,of w hich t he southern passage extends first eastw ard and t hen t urns to t he south.T his is a rectangular earthen pit furnished w ith m ature second tier platforms along the pit w alls,a w aist pit on the bot tom,and level platforms on t he southern and nort hern sides of t he chamber.It cont ains a double coffin and eight human and six an imal vict ims.Among the grave goods are pottery,bronzes,lacquer w are,jades,stone implements,and bone,tooth and shell artifacts.In the light of the unearthed st rat igraphic evidence and objects,it can be assi g ned to t he lat er fourt h p hase of the Yin Ruins,and the tomb ow ner must have been a hi g h rank no bleman.Its excavation p rovided im p ort ant data for further in q uirin g into the la y out of the p alace and ancest ral tem p le q uart er at Xiaotun and its vicinit y,and at the sam e time p ut forw ard a number of new p roblems. 2003年冬至2004年春,中国社会科学 院考古研究所安阳工作队于小屯西地为配 合安阳工作站内北楼改造进行发掘(图 一)。安阳工作站北楼初建于1960年,当年 建楼之前已进行过发掘,资料发表于 殷墟 发掘报告。由于当时水位较高和其他的原 因,!除少数挖到生土外,多数探方都未作到 生土,有的只挖到殷代文化层就停止了;有 的仅掘去表土见到盗坑就主动放弃。?[1]本 次发掘,实际上是对当年未清理到底的遗存 进行补充发掘。 本次发掘共清理商代墓葬31座,灰坑 和窖穴10余座,祭祀坑1座,水井2眼。此 图一发掘位置示意图 外,还发现夯土建筑基址10余座,多数仅暴 #54(总822)#考古

西安市文化遗产保护百题知识竞答附答案 试题: 1.1982年11月19日,第五届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的(),是我国制定颁布的第一部有关文化遗产保护的法律。 A.《中华人民共和国文物保护法》 B.《中华人民共和国刑法中对文物犯罪的规定》 C.《国务院关于加强和完善文物工作的通知》 D.《武装冲突情况下保护文化财产公约》 2.为适应形势发展的需要,2006年8月4日,陕西省第十届人大常委会第二十六次会议修订通过了《陕西省文物保护条例》,这部地方法规共有章条。() A.5、38 B.8、38 C.8、67 D. 6、54 3.我国文物工作的方针是()。 A.保护第一抢救为主合理利用加强管理 B.保护为主抢救第一加强利用有效管理 C.保护为主抢救第一合理利用加强管理 D.保护第一抢救为主合理利用有效管理 4.国务院决定从2006年起,每年6月的()为中国的“文化遗产日”。 A.第一个星期六 B.第二个星期六 C.第三个星期六 D.第四个星期六 5.2005年8月,国家文物局正式公布采用()出土的金饰上的“四鸟绕日”图案作为“中国文化遗产标志”。该图案中环绕太阳飞行的四只神鸟,反映了先民对美好生活的向往,

体现了自由、美好、团结向上的寓意。整体圆形图案寓意民族团结、和谐包容,圆形的围合也体现了保护的概念。 A.河南安阳殷墟遗址 B.北京周口店遗址 C.四川三星堆遗址 D.四川成都金沙遗址 6.根据《中华人民共和国文物保护法》规定,在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,其工程设计方案未经文物行政部门同意,对文物保护单位的历史风貌造成破坏的,由县级以上人民政府文物行政部门责令改正,造成严重后果的,处()的罚款;情节严重的,由原发证机关吊销资质证书;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 A.2万元以上10万元以下 B.5万元以上20万元以下 C.5万元以上50万元以下 D.10万元以上50万元以下 7.地下发现的文物属于国家所有,任何单位和个人不得哄抢、破坏和()。 A.转让 B.买卖 C.藏匿 D.私分 8.2011年9月3日国家文物局、陕西省人民政府在西安召开会议,提出合作共建()。 A. 西咸新区 B.汉长安城国家大遗址保护特区 C.关天经济区 D.西安国际化大都市 9.保存文物特别丰富并具有重大历史价值或革命纪念意义的城市,由国务院核定公布为( )。 A.文化名城 B.历史文化名城 C.旅游名城 D.文明城市 10.西安拥有丰富的文物资源,目前西安地区登记在册的不可移动文物点3246处,其中全国重点文物保护单位()处,省级文物保护单位81处,市(县)级文物保护单位230处。

四、殷墟王陵遗址 殷墟王陵遗址,是商代后期王陵墓葬群,也是殷墟申报世界文化遗产的重点区域之一。殷墟王陵遗址不仅形象地揭示了商代奴隶制社会残酷的杀殉制度,而且辉煌地展现了殷商时代青铜器文化的卓越成就,被国际遗产专家誉为世界上第二个古埃及,堪与金字塔王陵相媲美。 1. 殷墟王陵遗址的分布 殷墟王陵遗址位于洹河北岸侯家庄西北冈、武官村北地的高地上,与殷墟宫殿宗庙遗址隔河相望。 殷墟王陵区包括东、西两区。自1934年起,这里共发掘13座王陵大墓(包括1座未完成大墓)、2000余座陪葬墓和祭祀坑。其中,西区有8座大墓,分成4排,一南一北分布,最西为M1500、M1217号,最东为M100 1、M1550号,位于中间东北部的为M1004号,西北部为M1003号,南部为M1002号,居中位置为M1567号;东区有5座大墓,其中4条墓道大墓1座,为M1400号,2条墓道大墓3座,分别为M1443、M1129和50WGKM1号(武官大墓),1条墓道大墓1座,为M260号。这些大型墓葬均为南北向,墓形呈亞字形、中字形、甲字形等,被学者认定为殷商后期的王陵。(图三六) 殷墟王陵遗址北门 殷墟王陵遗址鸟瞰 (图三六) 在殷墟王陵遗址中,规模最大、墓道最长的是M1217号大墓。其墓室平面呈亞字形,墓室南北长18.4米,东西宽18.1米,墓口至墓底深15.4米,东、西、南、北四条墓道分别长28.9米、25米、60.4米、41.55米。

殷商考古专家杨锡璋认为,在殷墟王陵墓葬中,只有四条墓道的大墓才符合国王的身份。他对殷墟王陵西区大墓进行考古分期,提出最早的M1001、M1550、M1400号墓分属殷王武丁、祖庚、祖甲,其次的M1004、M1002、M1500、M1217号墓分属殷王廪辛、康丁、武乙、文丁,后期的M1003号墓为殷王帝乙之墓。至于那座未完成的只有墓室而未筑墓道的“空大墓”,本应为殷王帝辛(殷纣王)而修筑,只是因周武王伐商,帝辛自焚而死,未能如愿埋入。这座“空大墓”也成了失落千古的殷陵掌故。 在王陵遗址的东区和西区,还分布着2000余座小墓葬,其中东区已发掘1383座,西区发掘104座。这些墓葬除少数为陪葬外,大多是祭祀坑,是商王祭祀祖先的遗迹。这些祭祀坑呈长方形、方形等,集中而又有规律地成组排列。 安阳市为了殷墟申报世界文化遗产,于2001年新征地11.2公顷,对殷墟王陵遗址墓室和祭祀坑遗迹采用地下封存、地上标识的展示方法,先后完成了M260号大墓复原展示和保护房工程、12座王陵大墓以植侧柏标识,480余座祭祀坑、兽祭坑展示工程、殷陵馆改造、文物陈列展示、遗址绿化和道路建设等工程。有效地解决了殷墟王陵遗址的保护与展示问题,改善了殷墟王陵内部的环境。游客登上王陵区新建的瞭望台,即可看到殷墟王陵所展示的诸多大墓和祭祀遗迹景观。 殷墟王陵遗址的保护与展示工程,经过五年的施工,现已成为一个初具规模的集文物保护、学术考察、宣传教育和旅游观光为一体的文博单位。 2. 亞字形墓室的象征 殷代国王构筑的大墓亞字形椁室,形制比较复杂,比营建一般方形、中字形、甲字形陵墓困难,而且又费工料。后人对此多有揣测。 国内有学者认为,构筑这种亞字形墓室并非为了美观,而是自有一定的涵义,应该是当时丧礼的一种,象征着贵族社会的礼制建筑。也就是说,这种亞字形墓室可能是古代宗庙明堂建筑的象征,表现了后者最具代表性的亞字形特征。殷代的王公贵族死后,地上的亞字形建筑是他们的灵魂寄托所,而地下的亞字形椁室则是他们的尸体埋葬处。 英国也有学者认为,这种亞字形墓室具有某种特殊的含义,反映了殷人的宇宙观。亞字形是殷人心目中的土地之形,当时按亞字形来划分土地、上界、下界,亞字形所代表的土地可分成中央和四方五部分。这一形式也是中庭连四厢的布局,人站立于四个方向的中央,最易取得和谐之感;而死者安睡在亞字形椁室的中央,灵魂可直接享受四方供品。 “亞”字形墓有M1001号、M1002号、M1003号、M1004号、M1400号等8个,其中M1001号武丁墓是殷墟比较典型的一座大墓,从中可以窥见殷代王陵的基本形制和埋葬情况。(图三七) A

殷墟游后感 记得刚来安阳时,很多同学都给我说安阳殷墟是世界文化遗产,其名弘扬世界。殷墟内充满了历史的色彩,能让你感受到古代商朝的风采,是很值得一去的。于是,怀着对历史向往的心情,我游观了殷墟。 来到殷墟前,首先映入眼帘的是两扇红色的大门,横梁上赫然写着“商朝王陵遗址”几个金黄的打字,在阳光的映衬下闪闪发光。进入大门,有点茫然不知所措,它的每一个角落都充满了吸引力,不知该先去那个地方看好。心想,就跟着导游慢慢地、一一游览吧! 以前对殷墟的了解仅限于历史课本的知识,对殷墟的印象也只源于那古老的图片。而今,当我置身于这一充满历史色彩的地域时,听着导游那从未听过的解说,我仿佛回到了从前,看到了当时人们的生活。对殷墟的参观让我收获颇多,是我对这一世界文化遗产有了更全面、更深次的了解,它们永远刻在了我的脑海里。 一、殷墟的来历 公元前14世纪(正时奴隶社会制度),商王盘庚迁都到殷(安阳小屯村一带),在此建立了商代二百七十余年的都城,也是我国历史上第一座稳定的国都。曾时的殷都占地面积约36平方公里,大致分为宫殿区、王陵区、墓葬区、手工业作坊区、平民居住区。沿古老的洹河两岸呈环型放射状分布,是一座开放形式的古代都城,城市布局规模巨大、严谨合理。都殷时期是商王朝的鼎盛时期,在这里留下了辉煌绚烂,独具东方特色的殷墟文化。商朝灭亡后,周公平三监之乱,大迁殷民,使这座当时世界上最为美丽的都城繁华散尽,逐渐沦为废墟,史称“殷墟”。知道被考古学家们发现,才以现在的面貌呈现在世人面前。

二、殷墟的介绍 在游殷墟的过程中,处处都有牌子向游客做简单的介绍,从这些文字中以及导游的解说中,我对殷墟有了更详细的了解。 世界文化遗产——殷墟位于河南省安阳市洹水两岸,是中国第一个有文献记载并为甲骨文和考古发掘所证实的商代都城遗址。 殷墟总面积达24平方公里,内有大量的青铜器,石器,骨器,玉器等具有珍贵史料价值的文物,其中最有名的是重达875公斤的“司母戊大方鼎”,它是迄今世界上所发现的最大最重的青铜器。 殷墟由三部分组成: (一)、殷墟王陵遗址 位于著名的洹水北岸,是商王朝的皇家陵地与祭祀场所、举世闻名的司母戊鼎出土地。王陵遗址东西长约450米,南北宽约250米,总面积约180亩。从二十世纪三十年代至今,在这里相继发现了13座王陵大亩(包括一座未完成大墓)、2000多座陪葬墓、祭祀坑与车马坑,出土了数量众多、制作精美的青铜器、玉器、石器、陶器等,被学术界公认为殷商时期的王陵所在,是中国古代文化艺术宝库中璀璨的明珠。 (二)、宫殿宗庙遗址 宫殿宗庙遗址管理处是全国爱国主义教育示范基地、全国4A旅游景区。占地面积22.12公顷,房屋占地面积1392.34平方米。现有《殷墟发掘史展厅》、《妇好墓圹展厅》、《YH127甲骨窑穴展厅》、《车马坑展厅》、《殷墟博物馆》等陈列展馆,复原展示了十余座有代表性的基址。 (三)、洹北商城遗址

20世纪中国100项考古重大发现之首 20世纪作为现代史的开端,考古学在这个阶段得到了重大的发展。下面是为大家整理的20世纪中国100项考古重大发现之首,希望对大家有帮助。 20世纪中国100项考古重大发现之首 殷墟博物苑位于中国河南省安阳市西北郊小屯,因其坐落在“殷墟宫殿区”而命名,是中国考古学的诞生地,甲骨文发祥地,2001年3月,殷墟被评为“中国20世纪100项考古大发现”之首。2006 年7月13日,殷墟因具有全球突出普遍价值和良好的管理与展示,在第30届世界遗产委员会会议上被列入《世界遗产名录》。 文物遗址 司母戊鼎 商代是中国青铜时代的第二个王朝,与世界上的其他文明古国相比较,殷墟的青铜文化有着鲜明的中国特色,以青铜礼器为基础,发展成为一套以等级为核心的礼制制度,在中国延续了数千年,这在世界青铜文明中是绝无仅有的,体现出独特的东方色彩。殷墟出土青铜器种类繁多,器形厚重,纹饰繁缛,铸造工艺高超,达到了前所未有的水平。其中尤以王陵遗址出土的司母戊大鼎最负盛名,大鼎高达133厘米,器口长79.2厘米,重量达875公斤,它是至今世界上发现最大的青铜器,代表了中国古代青铜文化的最高水平。原件现藏中国国家博物馆,此鼎

造型庞大雄浑,纹饰精美细腻,通体以雷纹为底纹,饕餮纹、夔纹为主体装饰,给人以稳重、庄严而又神秘的感觉,是古代科技与艺术、雕塑与绘画的完美结合,是中国青铜器文化中的瑰宝,美术史上的璀璨明珠。 54号凹形遗址 54号基址发现于20世纪80年代初。该基址濒临洹水西岸,整体呈凹字形,缺口向东。包括南、北、西三组基址,这些房基构成半封闭状的建筑群,面积达5000平方米,结构严谨,构思精巧,已具备了中国“四合院”的雏形。该基址也是20世纪50年代以来宫殿宗庙区内发现的最重要的建筑基址。 殷墟车马坑 中国最早的车马遗迹 自1928年殷墟发掘以来,曾多次发现过商代车马坑。但由于受当时发掘技术的限制,都未能将坑中的木质车架清出。1953年在殷 墟首次成功清理出商代车子的残迹,搞清了车子的大体结构及部分构件的尺寸。殷墟发现并清理的多座车马坑以及道路遗存,展示了我国古代道路交通的基本雏形,对研究商代社会的阶级、等级关系、亲族制度、埋葬习俗及工艺水平等,都是极重要的研究资料。华夏幅员广袤,畜力车是古代先民陆上最重要的交通工具。古文献中说夏代就发 明了车,但是至今未发现夏代车的遗存。殷墟考古发掘的殷代车马坑是华夏考古发现的畜力车最早的实物标本。由此证明,我国是世界上最早发明和使用车的文明古国之一。殷代车马坑不仅展示了上古畜力

各位游客朋友: 欢迎您来到甲骨文的故乡参观,希望通过我的讲解能使您对殷商文化有一个大致的了解。 “一片甲骨惊世界”。1899年甲骨文的发现不但结束了仓颉造字的神话,也使一个普普通通的名不见经传的小屯村举世闻名。随着对安阳殷墟的全面发掘,一个古老王朝的都城遗址及光辉灿烂的殷商文化昭然于世。殷墟,是商朝后朝的文化遗址,位于安阳市的西北郊。它的范围是以小屯村为中心,包括分散在村北和村西洹河两岸的一些地方。据史书记载和夏商周断代工程断定,公元前1300年,商朝第20位国王盘庚把都城由山东“奄”(今曲阜)迁到“殷”(今安阳小屯),并在此建立都城,经历8代12王,共2 54年。从此,这里成为殷商王朝政治、文化、经济的中心。到公元前1046年,周武王伐纣来商以后,这片土地逐渐荒芜,变成了一片废墟,史称“殷墟”。 1961年,国务院把殷墟公布为全国首批重点文物保护单位。为了保护和利用殷墟,使其不再遭受人为破坏,经国家有关部门的批准,在殷墟宫殿区遗址上兴建了“殷墟博物馆”。 殷墟之所以闻名世界,有三个非常重要的因素:甲骨文、青铜器和都城。首先就是甲骨文(有关甲骨文的情况稍后再介绍)。我们先来看看进苑的这座大门,这座门是由北京著名古建筑学专家杨鸿勋教授专门设计的,它是仿甲骨文的“门”字的写法而建。它看似简单,却是最原始的大门,可称其为华夏“门”的鼻祖。我们再看看门框上的这些图案,浮雕着凤、虎、饕餮和蝉等花纹。门额苑名由著名历史学家周谷城先生题写。整个苑门庄严大方,朱墨雕彩,古风古韵,古香古色。门两侧墙上浮雕殷代龙形玉决,仿佛显示我们都是龙的传人。此苑门和仿殷殿建筑的人文景观已经成为古都安阳的象征。 当世界上多数民族还停留在石器时代,生活在这里的人们,已经进入青铜时代。这也正是殷墟闻名于世界的第二个原因。 您现在看到的这件青铜器,就是著名的司母戊大方鼎的仿制品。司毋戊鼎1939年从王陵区出土,通高1.33米,长1.10米,宽0.78米,重达875公斤,是迄今为止世界上所发掘的最大的一件青铜器,是我们的国宝。如此大的重器,浇铸起来特别困难。据估计制造这样的重器需要明确的分工和协作,从炼铜的浇铸,从制模到拆范需要130多人同时施工。青铜器中,铜、锡、铅的含量比例,与现代所铸青铜中铜、锡、铅的比例基本相同中,我们可以想象当时治炼技术是何等的高超。鼎最开始的作用只是一口煮肉用的锅,到后来,随着生产力的发燕尾服,逐渐变成了权力的象征。 提到殷墟闻名于世的第三个因素,无疑就是商朝的都城。呈现在我们面前的,就是建筑在商朝都城宫殿遗址上复原的仿殷大殿。它好似殷都的心脏,是商王议事朝拜的场所。这个建筑是“茅茨土阶,四阿重 屋”的建筑方式,也就是茅草盖顶,夯土台阶、四面斜坡、双重屋檐,整个大殿宏伟庄严。 大殿现在陈列着甲骨文,让我们进入大殿系统了解一下甲骨文的一些知识。甲骨文是1899年由清朝国子监祭酒王懿荣首先发现的。当年我们脚下这片土地还是片农田,周围的村民经常在泥土中挖出一些甲骨片。但当时他们并不知道这是什么,就随便扔掉了。后来村里的剃头匠李成,为顾客剃头时,经常会划破头皮出血。他没钱买药,就用这些骨片磨成粉末涂在伤口上,发现血竟然止住了,才知道这便是中药的一味,唤作龙骨。于是开始大量地卖到药店。当时药店大多只收购不带字的龙骨。所以许多农民把骨片上的字刮

殷墟博物苑大遗址与现代园林的完美结合

作者: 日期:

殷墟博物苑一一大遗址与现代园林的完美结合-旅游管理 殷墟博物苑一一大遗址与现代园林的完美结合 张红樱范杨 殷墟,即殷代废墟之意,它位于文化名城安阳市郊小屯村,是商都后期都城所在地。从公元前一三七八年殷王盘庚西渡黄河,迁都于此,到帝辛(纣王)止,传八代12王,建都历时273年,历史上把这段时期称为商都,又称为殷朝或者殷商。这一座古代东方可与埃及、巴比伦相媲美的文明都市,在地下掩埋了3000 余年的古代帝都,在上世纪80年代,在我们国家改革开放中终于得以复建,我们党和国家政府为了再现古代帝都的恢弘壮观的气势,把古代遗址和现代园林结合起来,建成中国第一座园林化的遗址保护区,并定名为殷墟博物苑。博物苑以古代遗址为主体,辅之以园林艺术、人文景观等特色,既保护了殷墟遗址,又开辟为游览胜地,这在我国是首创,得到了社会各界的欢迎和赞许,接待了无数游客前来参观。 一、重放异彩、造福后代 殷墟园林遗址保护区的出现,受到来到这里参观、考察的历史、考古专家的一致好评,认为遗址保护区建造是成功的,保护措施可行也是值得推广的创举,不仅能使殷墟重放异彩,而且让历史文化遗产为祖国经济建设服务,造福后代。殷墟博物苑剪裁首日,原全国人大常委会副委员长、著名历史学家周谷城在参加完活动后,兴致勃勃地乘坐仿殷宫廷马车,观赏博物苑全貌,认为这是为保护殷墟作了件好事。 著名甲骨学家、中国科学院历史研究所研究员胡厚宜,在上个世纪50年代曾经参加殷墟的科学发掘和整理,并在搜集著录甲骨文方面做出贡献。他说殷墟的

保护利用是成功的,我多少年的夙愿终于实现了。这里可以作为学术活动场所和旅游胜地,上世纪90年代他主持召开的中国殷商文化国际讨论会会场就设在殷墟博物苑的大殿内,来自日本、美国、加拿大、英国等9个国家和地区的专家、学者共120参加,他们看到“茅茨土阶”建成的仿殷殿比预料的要壮观,都很钦佩。 长期从事殷商文化研究的日本大东方文化大学前校长池田末利教授对记者说,看到殷墟所发生的历史性变化,很高兴。仿建十分成功,让我们看到3000多年前的古代建筑模式。我的助手已拍摄了许多照片和幻灯片,我再次去(中国)台湾,如见到老相认石璋如先生,一定让他看看这里所发生的变化。石璋如时为中国台湾“中央研究院”院士,曾参加过殷墟的发掘研究工作。 二、改革开放、遗址复建 殷墟的发现充满了传奇色彩,19世纪末,一个偶然的机会,著名的古金石学家王懿荣在一味中药“龙骨”中,发现了人类最早的文字一一甲骨文,因而举世瞩目,二十世纪20年代,中国专家学者寻根,导致殷墟的发掘,使这座沦为废墟被历史遗忘的古帝都重见天日,再次震惊了中外学术界。 经过半个多世纪的科学发掘和研究工作,现已探明,以小屯村为中心的殷墟遗址,横跨洹河两岸,范围约24平方公里,小屯村一带是殷王居住的宫殿所在地,称宫殿区,发掘有宫殿基址53座,还有甲骨文档案室。王宫各座基址相互呼应,排列成行,东西对称,形成了成组的建筑群。宫殿周围集中的各种手工业作坊,贵族和贫民百姓的墓葬区,殷代监狱一一姜里城等。大量考古资料表明,殷墟曾经是一座奴隶制时代的都市,是商王朝后期的政治、经济、军事和文化中心,郑州商城遗址是商朝前期国都,殷墟是商朝后期在盘庚迁都后王朝的国都。也是

首批国家考古遗址公园名单和立项名单 第一批国家考古遗址公园名单(共12项) 北京圆明园考古遗址公园周口店考古遗址公园 吉林集安高句丽考古遗址公园 江苏鸿山考古遗址公园 浙江良渚考古遗址公园 河南殷墟考古遗址公园隋唐洛阳城考古遗址公园 四川三星堆考古遗址公园金沙考古遗址公园 陕西阳陵考古遗址公园秦始皇陵考古遗址公园大明宫考古遗址公园 第一批国家考古遗址公园立项名单(共23项) 山西晋阳古城考古遗址公园 辽宁牛河梁考古遗址公园 吉林渤海中京考古遗址公园 江苏扬州城考古遗址公园 江西御窑厂考古遗址公园 山东南旺枢纽考古遗址公园曲阜鲁国故城考古遗址公园大汶口考古遗址公园 河南汉魏洛阳故城考古遗址公园郑州商城考古遗址公园三杨庄考古遗址公园 湖北楚纪南城(含八岭山、熊家冢)考古遗址公园 湖南长沙铜官窑考古遗址公园里耶古城考古遗址公园老司城考古遗址公园 广西靖江王府及王陵考古遗址公园甑皮岩考古遗址公园 贵州可乐考古遗址公园 陕西汉长安城考古遗址公园秦咸阳城考古遗址公园 甘肃锁阳城考古遗址公园 新疆北庭故城考古遗址公园 重庆钓鱼城考古遗址公园

中国考古遗址公园联盟在西安成立 6月11日,第六个中国文化遗产日到来之际,来自全国12家国家考古遗址公园的代表汇聚西安,启动联盟并发布《国家考古遗址公园联盟宣言》,旨在倡导文化遗产与人、与城市、与自然的和谐共生。 2010年10月,中国国家文物局公布首批12个国家考古遗址公园,陕西成为目前拥有遗址公园最多的省市,阳陵国家考古遗址公园、秦始皇陵国家考古遗址公园、大明宫国家考古遗址公园均上榜。北京、四川、河南并列第二。 据了解,来自河南安阳殷墟、陕西汉阳陵博物馆、四川三星堆博物馆、圆明园管理处等全国12家国家考古遗址公园代表,围绕“大遗址保护”等议题展开深入探讨,集合集体智慧,共商遗址保护大计,推动我国大遗址保护事业的发展。并纷纷表示,在未来的日子里将精诚合作,以考古遗址保护和文化传播共享为宗旨,以引导公众走近遗址、热爱遗址为目标,积极探索遗址公园建设与考古遗址保护建设的关系,在实践中积累具有中国特色的大遗址保护经验,让“大遗址保护”走得更久更远。 大遗址保护是一个世界性的课题,而大明宫国家遗址公园2010年10月1日开园以来,“大遗址保护”的概念越来越受到社会各界的关注,同时,国内相关机构也逐渐将探索的目光投入到考古遗址公园的建设上。这种全新的模式为国内考古遗址保护提供更为开阔的思路,同时也为考古遗址保护和文化推广传承之间搭建了平台,产生良好的社会影响,并将形成长远的经济效益和社会效益。

各位来宾、各位朋友: 大家好,欢迎各位来到世界文化遗产地安阳殷墟参观游览。我是殷墟志愿者讲解员XXX,今天由我陪大家游览殷墟。另外,请各位注意景区是禁止吸烟的,请大家支持我的工作,谢谢! 殷墟宫殿遗址分布图 殷墟是商代中晚期的都城遗址,距今已有3300多年的历史。 殷墟位于河南省最北部,是中国历史上第一个有文献记载并为甲骨文和考古发掘所证实的商代都城遗址,据史册记载,商代时安阳称作“北蒙”、“殷”。早在公元前1300年,商代第20代帝王盘庚将都城由山东曲阜(古称奄)迁到安阳小屯,在此地历经8代12王,建都255年,在此创造了光辉灿烂的殷商文明,成为我国历史上第一个有文字记载的古都。到了公元前1046年,周武王伐纣灭商以后,这里逐渐荒芜,慢慢地变成了一片废墟,史称殷墟。 最早对殷墟进行科学发掘的时间是1928年,目前发现殷墟受保护的范围是36平方公里。分布在洹河两岸,分别有宫殿宗庙遗址、王陵遗址、洹北商城、手工作坊遗址,以及贵族墓葬地等。 1961年3月被公布为第一批国家重点文物保护单位。2001年3月被评为“中国20世纪100项考古大发现”之首。2006年7月13日,在第30届世界遗产委员会会议上被列入《世界遗产名录》。 现在您所在的位置是宫殿宗庙遗址,位于洹河南岸。 殷墟经过近百年的发掘,才逐步展露在世人面前,其中最具代表性的殷墟宫殿宗庙遗址是相当宏伟的,它的范围南北长600米,东西宽450米,井然有序地由北向南排列着54座宫殿。从分布上看,大致可分为三组,即甲组15、乙组21、丙组17,还有一座凹型遗址。 石碑 清朝末期,小屯村民在此耕种劳作时,经常刨出一些骨片,上面刻有奇怪的刻划,其实这就是商朝的文字——甲骨文。 到了近代,一个偶然的发现,引出了“一片甲骨惊世界”的恢宏乐章。中国乃至全世界所有的教科书上,都这样无可争议地记载着:公元1899年秋,在中国河南安阳西郊一个被称为“小屯”的村子里,发现了3000多年前的殷商时期的文字——甲骨文。经过近百年的考古发掘,这座沉睡了三千多年的古代都城重新展示在了我们面前。 在前方的石碑上您可以清晰地看到这样几个大字:甲骨文发现地。之所以伫立在这里,是想让我们藉此景观向您指出,中华文明最为重要的文化承载体系——汉字,它的早期形态甲骨文,便是诞生于今天的洹河之滨----安阳殷墟。 大门 殷墟——大气古朴的象形文字。 做为甲骨文的故乡,首先映入您眼帘的是殷墟的大门,我们看到这扇红色大门是中国古建筑专家杨鸿勋先生根据甲骨文中的象形文字“门”字仿建设计的。门额题名“殷墟博物苑”5个大字,是由著名的历史学家周谷城老先生题写的。您看到的整扇大门就是由三个甲骨文象形文字“门”字写实放大的组合。目前已成为殷墟宫殿宗庙遗址景区著名的标志性建筑物之一。 门柱上的纹饰是根据青铜器上的浮雕图案雕刻的,大门两侧的两个金黄色浮雕图案,是根据1976年妇好墓中出土的龙型玉玦放大仿制而成的,这是我们中华民族早期龙的形象之一。 司母戊鼎 世界青铜器之冠——司母戊方鼎。商代时期的手工业非常发达,其中以青铜铸造业最为突出,已经达到了鼎盛时期。司母戊鼎原件通高133厘米,重达875公斤,是目前世界上发现的最大的青铜鼎。据考古发现和对青铜器的化学分析,殷商的冶铸技术已超越由矿石混合冶铸的低级水平,发展到由纯铜、锡和铅混合的阶段。 如此大的重器,铸造起来非常困难。需要200多人同时浇铸才能完成。这不仅反映了商朝青铜冶炼技术已达

解读青铜文明 【摘要】:中国古代青铜文化不仅十分发达,而目其发展与当时社会的文化艺术、科学技术、政治、经济等社会生活的方方面面都密切相关。中国古代青铜文化区与当时国家的政治生活息息相关。异常发达的青铜礼器折射出青铜时代的政治文明。 【关键词】青铜器;尊礼;文明 中华民族是一个历史悠久的民族,在历史的长河中创造了无数的文明和奇迹,对人类历史的进步做出了巨大的贡献。其中,青铜文明是中华民族历史上一个重要的阶段,同时也是人类历史上流光溢彩的一页。考古发现最早的青铜器是甘肃省东乡林家马家窑类型遗址出土的刀子,据激光光谱分析为锡青铜[1]。马家窑类型的年代相当于仰韶文化晚期,可见早在公元前第四千纪末或三千纪初,我国西部的居民已开始铸造青铜器了。从这里可以看出中国的青铜文化出现的时间是很早的。而且青铜器种类繁多,造型优美、纹饰富丽、铭文典雅、制作精巧,是研究商周至秦汉时代历史的重要实物资料,在中国和世界物质文明史上、美术史上都占有极为重要的地位。 目前随着我国经济的繁荣,人民生活水平的提高,人民大众对文化的需求也越来越炽烈,对传统文化向往更深一步的挖掘,对古代文物更渴望熟悉、鉴赏。人们对待青铜器和青铜器所代表的青铜文明更是充满了敬畏和期待,毕竟那是中华民族文明的早期见证,更由于史料的缺失和研究的空白,人们对待这段历史更是充满了向往。 翻阅中华民族文明创造史,我们会发现中华民族是一个善于发明创造的民族,无论是生产还是生活方面,都可以看出这一点。而从目前出土的青铜器中,我们更能体会到祖先的聪明智慧: 一、工艺方面 中国古人是极具有创造性的人群,青铜器的制造更是体现处这方面。特别是在青铜器的制造上更是如此:一是制造工艺的提高,二是青铜器的装饰。 首先,青铜器的制造需要高超的技艺,而古人在这一方面更是走在了时代的前列。古人制造青铜器主要是运用陶范法和分铸法两种方法。特别是器身与附件

殷墟游后感 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

殷墟游后感 记得刚来安阳时,很多同学都给我说安阳殷墟是世界文化遗产,其名弘扬世界。殷墟内充满了历史的色彩,能让你感受到古代商朝的风采,是很值得一去的。于是,怀着对历史向往的心情,我游观了殷墟。 来到殷墟前,首先映入眼帘的是两扇红色的大门,横梁上赫然写着“商朝王陵遗址”几个金黄的打字,在阳光的映衬下闪闪发光。进入大门,有点茫然不知所措,它的每一个角落都充满了吸引力,不知该先去那个地方看好。心想,就跟着导游慢慢地、一一游览吧! 以前对殷墟的了解仅限于历史课本的知识,对殷墟的印象也只源于那古老的图片。而今,当我置身于这一充满历史色彩的地域时,听着导游那从未听过的解说,我仿佛回到了从前,看到了当时人们的生活。对殷墟的参观让我收获颇多,是我对这一世界文化遗产有了更全面、更深次的了解,它们永远刻在了我的脑海里。 一、殷墟的来历 公元前14世纪(正时奴隶社会制度),商王盘庚迁都到殷(安阳小屯村一带),在此建立了商代二百七十余年的都城,也是我国历史上第一座稳定的国都。曾时的殷都占地面积约36平方公里,大致分为宫殿区、王陵区、墓葬区、手工业作坊区、平民居住区。沿古老的洹河两岸呈环型放射状分布,是一座开放形式的古代都城,城市布局规模巨大、严谨合理。都殷时期是商王朝的鼎盛时期,在这里留下了辉煌绚烂,独具东方特色的殷墟文化。商朝灭亡后,周公平三监之乱,大迁殷民,使这座当时世界上最为美丽的都城繁华散尽,逐渐沦

为废墟,史称“殷墟”。知道被考古学家们发现,才以现在的面貌呈现在世人面前。 二、殷墟的介绍 在游殷墟的过程中,处处都有牌子向游客做简单的介绍,从这些文字中以及导游的解说中,我对殷墟有了更详细的了解。 世界文化遗产——殷墟位于河南省安阳市洹水两岸,是中国第一个有文献记载并为甲骨文和考古发掘所证实的商代都城遗址。 殷墟总面积达24平方公里,内有大量的青铜器,石器,骨器,玉器等具有珍贵史料价值的文物,其中最有名的是重达 875公斤的“司母戊大方鼎”,它是迄今世界上所发现的最大最重的青铜器。 殷墟由三部分组成: (一)、殷墟王陵遗址 位于着名的洹水北岸,是商王朝的皇家陵地与祭祀场所、举世闻名的司母戊鼎出土地。王陵遗址东西长约450米,南北宽约250米,总面积约180亩。从二十世纪三十年代至今,在这里相继发现了13座王陵大亩(包括一座未完成大墓)、2000多座陪葬墓、祭祀坑与车马坑,出土了数量众多、制作精美的青铜器、玉器、石器、陶器等,被学术界公认为殷商时期的王陵所在,是中国古代文化艺术宝库中璀璨的明珠。 (二)、宫殿宗庙遗址 宫殿宗庙遗址管理处是全国爱国主义教育示范基地、全国4A旅游景区。占地面积公顷,房屋占地面积平方米。现有《殷墟发掘史展厅》、《妇好墓圹展

2013服装学院采风调研报告----安阳殷墟和中国文字博物馆调研报告 学院:服装学院 姓名:张楠楠 班级:服装103 学号:20100415309 日期:2013-11-08

安阳殷墟和中国文字博物馆调研报告 2011年5月27日星期日老师带我们参观安阳中国文字博物馆和殷墟。 河南是中华文明的主要发祥地之一。在漫长的历史长河中,河南在我国的政治、军事、经济、文化上始终占据重要地位,先后有20个朝代建都或迁都于河南。而安阳市作为河南省的省辖市,是中国八大古都之一、国家级历史文化名城、甲骨文的发祥地,也是中国历史上最早的有文献可考,并被甲骨文和考古发掘所证实的古代都城殷墟的所在地。我们于上午九点半到达了第一站——殷墟。 世界文化遗产——殷墟位于中国河南省安阳市洹水两岸,是中国第一个有文献记载并为甲骨文和考古发掘所证实的都城遗址。商代从盘庚到帝辛(纣),在此建都达二百七十三年,是中国历史上可以肯定确切位置的最早的都城。20世纪初,因盗掘甲骨而发现,1928年正式开始考古发掘。从1928年由中国学术机构独立主持考古发掘开始,在殷墟先后发现了110多座的商代宫殿宗庙建筑基址、12座王陵大墓、洹北商城遗址、2500多座祭祀坑和众多的族邑聚落遗址、家族墓地群、手工业作坊遗址、甲骨窖穴等,出土了数量惊人的甲骨文、青铜器、玉器、陶器、骨器等精美文物,全面、系统地展现出3300年前中国商代都城的风貌,为这一重要的历史阶段提供了坚实证据。1961年,殷墟成为中国全国重点文物保护单位,2001年3月,在由国内48家权威考古机构参加的“中国20世纪100项考古大发现”的评选中,殷墟以最高票数名列榜首。2006年7月13日,在联合国教科文组织第30届世界遗产大会上被列入《世界遗产名录》。 我们首先参观了博物苑,里面有许多精美的青铜器、玉玺和甲骨文等。我们去了车马坑。殷墟考古发掘的殷代车马坑是华夏考古发现的畜力车最早的实物标本。车马坑里有许多人骨,兽骨,有序的排列着,有的还是端坐着。车马坑里是随着主人们陪葬的五量马车和一辆战车,每辆车都配有两匹马和一个奴隶,从尸骨的造型来看,他们的脸都是面朝地下,寓意是奴隶永世不得翻身,世世代代为奴。以人祭、人殉、车马殉葬、兽祭等为代表的殷墟丧葬习俗,反映了奴隶社会残酷的杀殉制度。我们还看了甲骨窖穴,里面是一次性发现最多甲骨文的遗址坑洞。多为甲骨,只有少数几片为兽骨。甲骨文是中国已发现的古代文字中时代最

安阳市殷墟管理处2016年度部门决算

二〇一七年八月 目录 第一部分安阳市殷墟管理处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分安阳市殷墟管理处2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分安阳市殷墟管理处2016 年度部门决算情况说明第四部分名词解释 第一部分安阳市殷墟管理处概况 一、安阳市殷墟管理处主要职责 二、安阳市殷墟管理处决算单位构成 安阳市殷墟管理处部门决算为本单位决算。

第二部分安阳市殷墟管理处2016年度部门决算表

第三部分安阳市殷墟管理处2016 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 安阳市殷墟管理处2016年收入总计1757.43万元,支出总计2094.98万元,与2015年相比,收入总计增加83.83万元,增加5.01%,支出总计增加112.05万元,增加5.65%。主要原因:财政拨款收入增加,公用经费支出增加,专项支出增加。 二、收入决算情况说明 安阳市殷墟管理处本年收入合计1757.43万元,其中:财政拨款收入1727.43万元,占98.29%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入30万元,占1.71%。

三、支出决算情况说明 安阳市殷墟管理处本年支出合计2094.98万元,其中:基本支出1844.41万元,占88.04%;项目支出250.57万元,占 11.96%;经营支出0万元,占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 安阳市殷墟管理处2016年财政拨款收入总决算1727.43万元,支出总决算2064.98万元,与2015年相比,财政拨款收入增加53.83万元,增加3.22%,支出增加82.05万元,增长4.14%。主要原因:财政收入增加,项目支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 安阳市殷墟管理处2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1834.43万元,支出决算为2064.98万元,完成年初预算的112.57%。主要用于以下方面:一般公共服务支出1844.41万元,占89.32%;项目支出220.57万元,占10.68%。 (一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为217.50万元,支出决算为712.58万元,完成年初预算的327.62%。决算数大于预算数的主要原因:考古发掘业务经费增加。

世界文化遗产中国安阳殷墟的资料 殷墟是中国奴隶社会商朝后期的都城遗址,位于河南省安阳市区西北小屯村一带,距今已有三千三百多年历史。因其出土大量的甲 骨文和青铜器而驰名中外。商后期叫北蒙,又称殷,公元前14世纪 盘庚迁都于此,至纣亡国,共传8代12王,前后达273年。周灭殷后,曾封纣之子武庚于此,后因武庚叛乱被杀,殷民迁走,逐渐沦 为废墟,故称殷墟。 殷墟占地面积约24平方公里,大致分为宫殿区、王陵区、一般 墓葬区、手工业作坊区、平民居住区和奴隶居住区。古老的洹河水 从市中缓缓流过,城市布局严谨合理。从其城市的规模、面积、宫 殿的宏伟,出土文物的质量之精、之美、之奇、数量之巨、可充分 证明它当时不仅是全国,而且是东方政治、经济、文化中心。1987 年在古老的洹水岸边修建了殷墟博物苑。它占地100多亩,就建在 殷墟的宫殿区遗址上。它是依照甲骨文的“门”字形,用几根雕有 商代纹饰的木柱和横梁结构而成。苑中建筑由著名的古建筑家设计,严格地构筑在原建筑的遗址上。每座建筑都采用了重檐草顶,夯土 台阶,檐柱上雕以蝉龙等纹饰图案。殷墟博物苑不仅展现了殷代王 宫殿堂的布局与建筑,而且还具有园林特色。同时,它也是集考古、园林、古建、旅游为一体的胜地。 1928年,由中央研究院历史语言研究所考古组主持,开始殷墟 的发掘工作,主要参加者有李济、梁思永等人。从1928年10月到1936年6月,共进行了15次发掘。发掘面积共约4.5万平方米, 发现了许多重要遗迹:在后岗首次发现了晚商文化、龙山文化和仰 韶文化3个地层的叠压关系;在西北岗西区和东区发掘了13座大墓 和大批祭祀坑,证明这里是王陵区;在小屯发掘出一批宫殿和宗庙遗址。出土遗物中最重要的是甲骨,共发掘出土24794片,其中包括 著名的“大龟四版”、“大龟七版”。 中华人民共和国建立后,殷墟的发掘工作继续进行。1950年春,发掘了武官村大墓。其后,在小屯西勘探出一条南北长1100米,折

良渚文化遗址探秘精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

中华文明的曙光——良渚文化遗址探秘 观众在参观良渚文化出土的玉器。资料照片 良渚文化出土的玉琮。资料照片 “良渚文化遗址群是实证中华5000年文明史的最具规模和水平的地区之一,是中华民族的瑰宝。它的存在,使中华文明有了一块可以与古埃及、古美索不达米亚、古印度文明遗址并列的文明圣地。” 2月14日,杭州雪后初霁。香港中文大学中国考古艺术中心主任邓聪教授率领20多位师生,专程到良渚博物院进行学术交流。 像邓聪教授这样对良渚文化始终抱有浓厚兴趣的,大有人在。 70多年来,在经历了一次次“轰动世界”、一次次“石破天惊”的发掘之后,随着历时10年的“中华文明探源工程”阶段性成果的公布,良渚遗址的神秘面纱被渐次揭开。课题组负责人、中国社会科学院考古研究所所长王巍和北京大学考古文博学院院长赵辉联名发表的《关于中华文明探源工程》提出:“良渚、陶寺等年代在公元前3000年至2000年之间的巨型都邑、大型宫殿基址、大型墓葬的发现表明,早在夏王朝建立之前,一些文化和社会发展较快的区域,已经出现了早期国家,进入了古国文明的阶段。” 这一结论表明,良渚文明作为中华文明的源头之一,已改写了我们对于中华文明起源时间、方式、途径的认识。 “黄河中心说”被颠覆 1936年,当24岁的业余考古学家施昕更站在这块土地上时,可曾感到这份神秘?这位良渚遗址的发现者,在此发现并试掘了6处以黑陶和石器为特征的新石器时代遗址,一双年轻的手拉开了良渚文化考古发掘工作的帷幕,而他的考古发掘也被公认为是我国东南地区考古史上的里程碑。从此,良渚这个江南小镇,在考古学家的手铲下揭开了5000年丰厚的历史文化积淀,使得长江流域逐渐与黄河流域一起,共同成了中华文明的源头和摇篮。