第二十八讲病毒的增殖

教学目的:掌握病毒的增殖过程各阶段特点

教学重点:病毒的增殖过程

教学难点:病毒的增殖过程

课时分布:1学时

教学过程:

病毒在活细胞中的繁殖既不象细菌一样进行二分分裂,也不象霉菌样通过形成孢子繁殖。病毒细胞结构不完整。仅由生物大分子构成。缺乏代谢必需的酶系统与能量。不可能合成自力的蛋白质与核酸。从而决定了病毒是通过感染寄主细胞后。控制宿主细胞的整套生物合成机构,利用它的合成材料,按照病毒的遗传特性,合成病毒的核酸与蛋白质。然后组装成新的病毒粒子,故称增殖。

一、病毒的复制周期

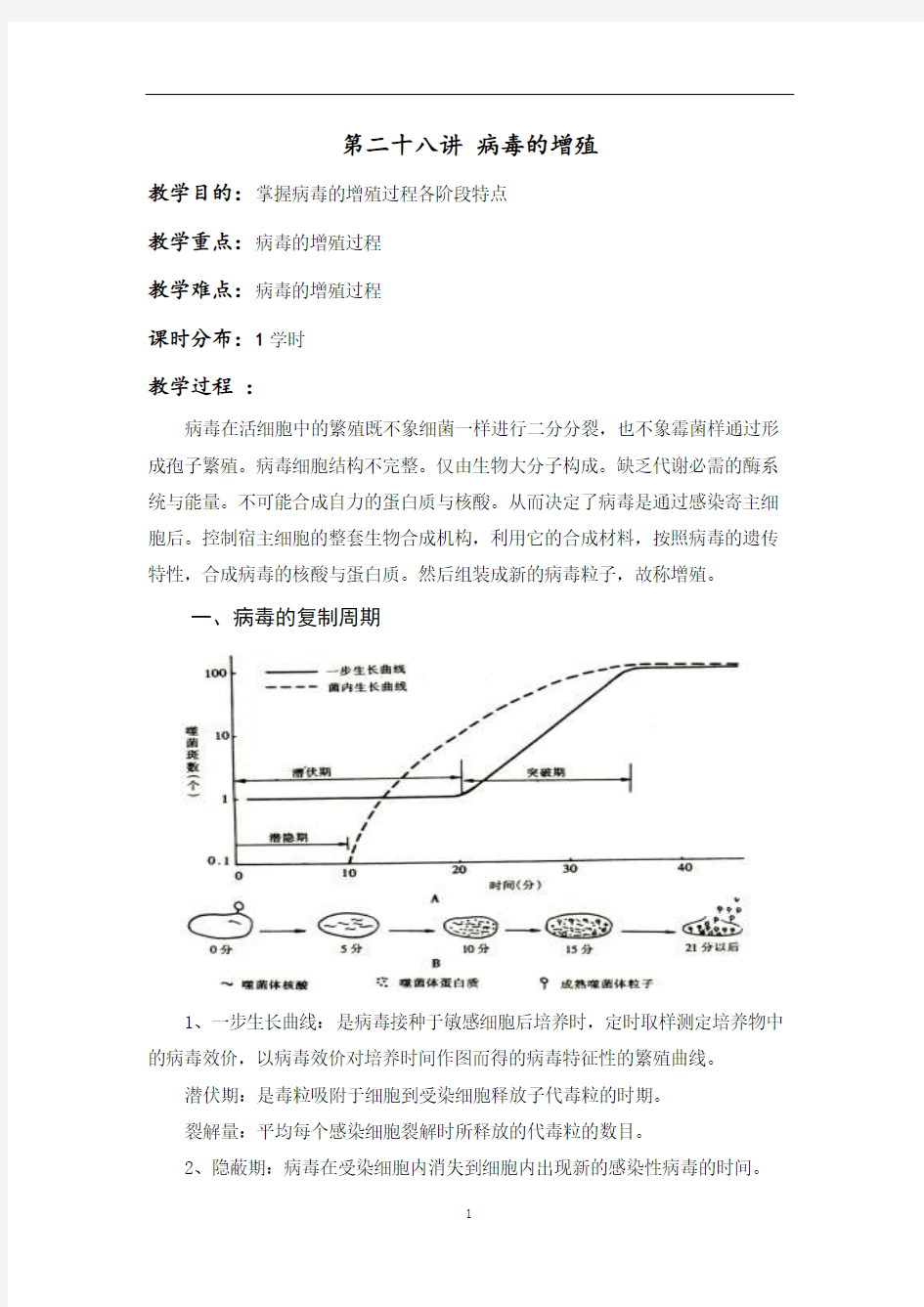

1、一步生长曲线:是病毒接种于敏感细胞后培养时,定时取样测定培养物中的病毒效价,以病毒效价对培养时间作图而得的病毒特征性的繁殖曲线。

潜伏期:是毒粒吸附于细胞到受染细胞释放子代毒粒的时期。

裂解量:平均每个感染细胞裂解时所释放的代毒粒的数目。

2、隐蔽期:病毒在受染细胞内消失到细胞内出现新的感染性病毒的时间。

3、病毒的复制周期

定义:指病毒自吸附、侵入到释放的整个复制过程。包括五个阶段:吸附、侵入、脱壳、大分子合成、装配与释放。

二、病毒的复制过程

分五个阶段:

(-)吸附是病毒感染细胞的第一步。

1、病毒吸附蛋白

当病毒与寄生细胞混合时,由于运动(扩散、分子运动、静电引力)而吸附在敏感细胞的特异性受体上,病毒吸附蛋白能特异性地识别它。无包膜毒粒的病毒吸附蛋白是核壳的组成部分,有包膜的则为包膜糖蛋白。

2、细胞受体

受体是具有一定化学结构的球形体,位于宿主细胞表面。不同寄主细胞,其受体的化学结构不同。当寄主细胞发生突变而使受体结构发生改变,不再被某一种病毒所吸附,则寄主细胞获得了对该病毒的抗性。如果病毒一方发生变异,吸附也不能发生,或病毒一方也发生变异,重新能吸附有抗性的寄主细胞。

(二)、侵入与脱壳

侵入方式由宿主细胞的性质,尤其是表面结构所决定的。

1、噬菌体

①尾部未端附着在敏感细菌表面,尾丝撒开并固着于细胞上。

②尾部产生溶菌酶水解细胞的肽聚糖,使细胞壁产生孔洞。

③尾鞘收缩,将尾髓压入细胞。

④头部的DNA通过尾髓的注入而注入细胞,蛋白质外壳留在胞外。

2、植物病毒

由表面伤口或吸食植物的昆虫口器感染,通过导管和筛管扩散至整个植株。

3、动物病毒

①借吞噬或胞饮作用(内吞),由寄主细胞将整个病毒粒子吞入细胞内(吸附在细胞膜上后,直接穿过膜或通过细胞膜吞入)。进入细胞后,依靠细胞内的溶酶体分泌的酶将衣壳和被膜降解,释放出核酸物质。

②毒粒包膜与细胞质膜融合,病毒内部组分释放到细胞质中。

(三)病毒大分子的合成

病毒侵入寄主细胞后,引起寄主细胞代谢发生改变,生物合成不再由细胞本身支配,而受病毒核酸携带的遗传信息所控制。病毒核酸进入寄主细胞后,支配和控制整个细胞的代谢系统。利用寄主细胞的生物合成机构,以细胞的降解物和营养物为原料,大量复制子代病毒的核酸和蛋白质。

1、合成过程:

①病毒早期基因的表达,合成与病毒复制有关的酶;

②病毒基因组的复制,合成子病毒核酸;

③病毒晚期基因的表达,合成病毒衣壳蛋白及与病毒释放有关的酶。

2、合成部位:大部分DNA病毒,DNA在核内合成,蛋白质在细胞质内合成;大部分RNA病毒,RNA与蛋白质均在细胞质内合成。

(四)病毒的装配

是将合成的病毒的核酸和蛋白质组装成完整的子代病毒粒子的过程。

1、DNA病毒在细胞质中合成的蛋白质运到细胞核内,在核中装配。

RNA病毒细胞质中合成,细胞质中装配。

2.有被膜的病毒从细胞质膜中获得被膜。

3、装配过程:

噬菌体:①先将大分子DNA聚缩成多角体。

②外壳蛋白质将多角体DNA包围起来合成头部。

③基板、尾髓、尾鞘构成尾部并与头部连接。

④加上尾丝而装配成完整的子代噬菌体粒子。

烟草花叶病毒:①蛋白质聚合成圆盘状聚合物。

②圆盘状聚合物一圈一圈地螺旋堆叠构成衣壳。③DNA镶嵌在圆盘状聚合物凹槽处。

动物病毒:⌒无包膜病毒先装配形成前壳体,再与核酸结合成完整的病毒颗粒。

②有包膜病毒首先形成核壳,再包上包膜。

(五)释放

成熟的病毒粒子从感染细胞内转移到外界的过程。

1、无被膜的病毒

装配完成后合成溶解细胞的酶,使宿主细胞裂解,子代病毒粒子一齐释放,可反复感染周围细胞,出现空斑,枯斑等。

2、有被膜的病毒

以出芽方式或细胞排废作用逐个释放,被膜来自寄主细胞膜,有的还裹有核膜(带双层膜)。

第二十八讲病毒的增殖 教学目的:掌握病毒的增殖过程各阶段特点 教学重点:病毒的增殖过程 教学难点:病毒的增殖过程 课时分布:1学时 教学过程: 病毒在活细胞中的繁殖既不象细菌一样进行二分分裂,也不象霉菌样通过形成孢子繁殖。病毒细胞结构不完整。仅由生物大分子构成。缺乏代谢必需的酶系统与能量。不可能合成自力的蛋白质与核酸。从而决定了病毒是通过感染寄主细胞后。控制宿主细胞的整套生物合成机构,利用它的合成材料,按照病毒的遗传特性,合成病毒的核酸与蛋白质。然后组装成新的病毒粒子,故称增殖。 一、病毒的复制周期 1、一步生长曲线:是病毒接种于敏感细胞后培养时,定时取样测定培养物中的病毒效价,以病毒效价对培养时间作图而得的病毒特征性的繁殖曲线。 潜伏期:是毒粒吸附于细胞到受染细胞释放子代毒粒的时期。 裂解量:平均每个感染细胞裂解时所释放的代毒粒的数目。 2、隐蔽期:病毒在受染细胞内消失到细胞内出现新的感染性病毒的时间。

3、病毒的复制周期 定义:指病毒自吸附、侵入到释放的整个复制过程。包括五个阶段:吸附、侵入、脱壳、大分子合成、装配与释放。 二、病毒的复制过程 分五个阶段: (-)吸附是病毒感染细胞的第一步。 1、病毒吸附蛋白 当病毒与寄生细胞混合时,由于运动(扩散、分子运动、静电引力)而吸附在敏感细胞的特异性受体上,病毒吸附蛋白能特异性地识别它。无包膜毒粒的病毒吸附蛋白是核壳的组成部分,有包膜的则为包膜糖蛋白。 2、细胞受体 受体是具有一定化学结构的球形体,位于宿主细胞表面。不同寄主细胞,其受体的化学结构不同。当寄主细胞发生突变而使受体结构发生改变,不再被某一种病毒所吸附,则寄主细胞获得了对该病毒的抗性。如果病毒一方发生变异,吸附也不能发生,或病毒一方也发生变异,重新能吸附有抗性的寄主细胞。 (二)、侵入与脱壳

4类病毒及其繁殖方式 病毒感染敏感宿主细胞后,病毒核酸进入细胞,通过其复制与表达产生子代病毒基因组和新的蛋白质,然后由这些新合成的病毒组分装配(assembly)成子代毒粒,并以一定方式释放到细胞外。病毒的这种特殊繁殖方式称做复制(replication)。 病毒的繁殖方式相似,以原核生物病毒——噬菌体为例。 (一)原核生物的病毒——噬菌体的繁殖 1.噬菌体的繁殖过程 病毒不存在个体的生长过程,只有核酸和蛋白质的合成与装配。 噬菌体的繁殖一般分为5个阶段,即: ①吸附②侵入③增殖(复制与生物合成)④成熟(装配)⑤裂解(释放) 烈性噬菌体所经历的繁殖过程,称为裂解性周期(lytic cycle)或增殖性周期(productive cycle)。

现以 E. coli 的T偶数噬菌体为代表加以介绍:(1)吸附(adsorption)

病毒吸附蛋白: 病毒吸附蛋白是能够特异性地识别细胞受体并与之结合的毒粒表面的结构蛋白分子,亦称做反受体(antireceptor)。 细胞受体: 病毒的细胞受体亦称病毒受体,系指能被病毒吸附蛋白特异性地识别,并与之结合介导病毒进入细胞,启动感染发生的细胞表面组分。 现在已知病毒受体是细胞的功能性物质,为细胞正常生长代谢所必需,而非病毒专一性的成份。 Eg. 单纯疱疹病毒的受体是硫酸乙酰肝素, 狂犬病毒(Rabies virus)的受体是细胞表面的乙酰胆碱受体。 吸附于大肠杆菌上的噬菌体:

吸附于大肠杆菌性毛上的噬菌体: 吸附作用受许多内外因素的影响: ①噬菌体的数量 由于每一宿主细胞表面的特异受体有限,因此所能吸附噬菌体的数目也有一个限量。每一敏感细胞所能吸附的相应噬菌体的数量,就称感染复数(m.o.i,multiplicity of infection)。

病毒的复制及各类病毒的增殖过程 1 病毒的种类 病毒可分为亚病毒与真病毒两类:前者不具有完整的病毒结构,仅由某种核酸或蛋白质构成;后者通常由核酸及蛋白质外壳构成,部分病毒还具有囊膜结构。不同病毒所含核酸的种类、转录形成m RNA和合成蛋白质的方式迥异。因此,根据病毒的核酸类型和转录形成mRNA的方式不同,可将病毒归为六大类:双链DNA病毒、单正链DNA( + DNA) 病毒、双链RNA病毒、单正链RNA( +RNA) 病毒、单负链RNA(-RNA) 病毒和逆转录病毒。以下介绍各类病毒的具体增殖步骤。 2 各类病毒的增殖过程 2.1 双链DNA病毒

腺病毒、疱疹病毒以及痘病毒等病毒均属于双链DNA病毒。 以疱疹病毒为例,说明此类病毒的主要增殖过程:①疱疹病毒包膜上的血型糖蛋白B与宿主细胞膜上的受体特异性识别并吸附; ②宿主细胞膜包裹疱疹病毒颗粒,形成吞噬泡,疱疹病毒颗粒通过吞噬作用而进入细胞质,并脱去包膜;③在宿主细胞的溶酶体作用下脱去蛋白质外壳;④病毒DNA进入宿主细胞的细胞核;⑤在RNA 聚合酶的帮助下,以病毒DNA为模板合成早期mRNA并进入细胞质中;⑥早期mRNA翻译形成早期蛋白,主要指与DNA复制相关的酶,如DNA聚合酶、脱氧胸腺嘧啶激酶等;⑦在解旋酶作用下,DNA双链打开,以打开的两条链为模板,遵循碱基互补配对原则,依赖合成的 DNA 聚合酶,合成子代DNA分子;⑧合成晚期mRNA,并以此翻译成晚期蛋白,主要为病毒的结构蛋白,子代病毒DNA与结构蛋白装配形成子代病毒;⑨子代病毒从细胞核释放出来,同时披上包膜;⑩细胞膜通过胞吐的形式将子代病毒释放到体外。 2.2 单正链 DNA( + DNA) 病毒 代表病毒为细小病毒,此类病毒增殖的主要过程为:①形成复制中间体:单正链 DNA 病毒进行生物合成时,首先以亲代DNA 作模板,依赖复制酶,遵循碱基互补配对原则,合成其互补DNA 链,并与亲代DNA形成双链,作为复制中间型,含有亲代DNA的新合成的双链 DNA 继续复制;②转录和翻译: 不含亲代 DNA 的新

研究病毒的增殖过程和生物合成,不仅关系到病毒病的防治,而且涉及生命起源和肿瘤学等重大理论和实践课题。有关生命本质及其起源的研究,必须从非细胞形态的生命物质开始。在这方面,病毒是最理想的模型。目前关于“人工制造生命”的研究,大多就是应用病毒或病毒成分进行的,而且已经取得了很大进展。例如在有适当的前体和酶的存在条件下,提纯的病毒 RNA和DNA可在体外复制已成为普通的常识。同样,病毒RNA可在体外于细菌核糖体上译制病毒蛋白;病毒核酸和病毒蛋白也可在体外装配成为完整的病毒粒子等等。所有这些成就,均为生命本质的探索提供了途径和证据。甚至有人认为,病毒可能以“附加基因”的方式,结合入细胞基因组内,成为生物进化的原因。 肿瘤,就其本质来讲,是细胞基因突变或某些基因异常表达的结果。病毒至少是肿瘤病因中的一个重要因素。目前发现的脊椎动物肿瘤病毒已经超过30种,而有致瘤特性的病毒约有150多种。许多DNA病毒能在一定条件下引起动物肿瘤,RNA病毒中则只有反转录病毒具有致瘤作用。这种RNA致瘤病毒可借反转录酶的作用(将在下述),在细胞内复制出含有病毒信息的DNA,也就是前病毒DNA中间体,整合入细胞DNA,改变细胞的遗传性,干扰细胞的正常生命活动而导致细胞恶性变。 病毒性疾病的化学预防和化学治疗,已被证明是可能的,实践中也已取得初步成果。目前发现的一些不见于正常细胞而为病毒增殖所必需的核酸合成酶和其他蛋白质,为病毒病的化学防治提供了进一步的可能性。而对病毒结构及其生物合成各环节的深入了解,则为选择适当药物,切断病毒增殖周期,阻碍病毒增殖而达到防治目的,建立现实的基础。 物病毒的增殖过程大致可以分为:吸附与侵入、脱壳、病毒成分的合成以及装配与释放等4个主要阶段。 1.吸附和侵入 病毒吸附分两步进行。首先,病毒与细胞以静电引力相结合。这种吸附是非特异性的。病毒可在细胞表面任何部位吸附,不具有任何选择性。非细胞颗粒物质,甚至玻璃或金属器皿表面也都可吸附病毒。这种吸附是可逆的,单纯的稀释或冲洗以及应用抗病毒血清或高浓度盐类和一定的pH环境,都可使病毒从吸附物上重新解脱出来。病毒吸附的第二阶段,呈不可逆性结合。此时,病毒蛋白(抗受体)与细胞膜表面特定蛋白(受体)特异性结合。病毒粒子上与细胞受体结合的蛋白质,一般都是病毒表面蛋白,如流感病毒的血凝素。不过,抗受体虽在病毒表面,但不一定参与病毒的高度抗原区,如脊髓灰质炎病毒的病毒蛋白1(VP1),其抗受体区域与高度变异的中和抗原区并不一致。某些结构复杂的病毒,如痘病毒和疱疹病毒,具有多个抗受体蛋白分子,而每个抗受体蛋白分子又可有几个不同的区域,每个区域可与细胞表面不同的受体结合。据估计,一个宿主细胞上的特异性受体部位可达10 4~105个。这里必须指出,不一定每个细胞表面都有特定病毒的特异受体。细胞有无特定病毒的受体,直接影响是否对该病毒具有易感性。受体与抗受体的结合,需要具备一定的离子浓度,以减少静电干扰。不过,这种特异性结合与温度及能量的关系不大。必须指出,可逆与不可逆的两阶段吸附过程,可能并非所有病毒的共同规律,某些病毒一经吸附于敏感细胞,就再不能解脱,似乎没有可逆吸附阶段的存在。而另一些病毒,例如正粘病毒及副粘病毒,即使进入了不可逆的结合阶段,病毒粒子仍可由细胞分离,并吸附另一细胞。这是由于这些病毒具有神经胺酸酶,该酶可切断细胞受体多糖链上的神经胺酸。应用抗细胞血清处理细胞,常可阻止细胞发生病毒感染,可能是这种抗体封阻了细胞表面的结合部位而使病毒不能吸附的缘故。Much等(1973)应用抗HeLa细胞血清处理 HeLa细胞,得以阻止脊髓灰质炎病毒的吸附。就某些病毒来说,病毒感染范围似乎决定于细胞表面有无相应的病毒受体。抗病毒抗体也可阻抑病毒对细胞的 特异性吸附。脊髓灰质炎病毒能够在灵长类的肾培养细胞中增殖,但不能在啮齿类的肾培养细胞中增殖,就是因为前者具有而后者缺乏对脊髓灰质炎病毒的特异脂蛋白受体。流感病毒的吸附,取决于敏感细胞表面特异糖蛋白受体的存在。破坏这些受体,例如应用由霍乱弧菌抽提出来的神经胺酸酶处理细胞,即可使其不再吸附流感病毒,因而不发生感染。为什么脊髓灰质炎病毒能在体外培养的猴肾细胞中增殖,但却不在活猴体内的肾细胞中增殖?相反,考克赛基病毒能够感染幼龄小鼠,但却不易在小鼠的各种组织培养细胞中增殖?有人认为这也是因为这些细胞在培养过程中获得或丧失了相应受体的缘故。这种解释看来颇为牵强。因为病毒的特异性吸附只是其在细胞中增殖的重要的第一步,而决不是其全部。影响病毒增殖的因素很多,而病毒增殖本身又是一个极为复杂的过程。应用一定的方法人为地将病毒或病毒核酸引入非敏感细胞内,也常不能引起病毒感染。由于细胞膜制剂也能结合病毒,并有抑制其吸附于细胞表面的作用,说明细胞膜上确有病毒受体存在。某些病毒对细胞上的特殊结构,例如微绒毛和致密

福永人民医院医师三基考试试题(13)A卷 姓名_______________ 科室_______________ 分数___________ 一、判断题:正确打∨错误打×(每题1分,共10分) 1、沙门氏菌引起的主要疾病有化脓性感染和食物中毒。() 2、目前所知能在无生命培养基中生长繁殖的最小生物可引起原发性非典型肺炎。() 3、中和抗体可降低或消除病毒的感染能力。() 4、逆转录病毒是具有逆转录酶的DNA病毒。() 5、IgD血清含量极低,可能与自身免疫性疾病有关。() 6、Ⅰ型超敏反应主要表现为生理功能紊乱,通常没有组织损伤。() 7、血清钾浓度高于5.5mmol/L为高血钾,低于3.5mmol/L为低血钾。() 8、某些维生素缺乏会导致组织性缺氧。() 9、一般每体温升高1℃,基础代谢率提高3%,每分钟心率增加10~20次。() 10、肿瘤可以使用药物预防。() 二、单选题:每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。(每题1分,共80分) 11.属非细胞型微生物的是( ) A.立克次体B.衣原体C.真菌D.支原体E.病毒12.毒蛇咬伤早期局部最佳用药为( ) A.中草药局部外敷B.胰蛋白酶局部注射C.高锰酸钾溶液冲洗 D.0.5%普鲁卡因局部及套式封闭E.季德胜蛇药片局部外敷 13.急、慢性肾衰竭病人宜用下列哪种膳食( ) A.高蛋白饮食B.高纤维膳食C.少渣膳食D.麦淀粉膳食E.低铜膳食14.心尖在胸前壁的体表投影位于( ) A.位于左侧第4肋间隙,距前正中线7~9cm处B.位于左侧第5肋间隙,距前正中线7~9cm处C.位于左侧第6肋间隙,距前正中线7~9cm处D.位于左侧第5肋间隙,距前正中线5~7cm处E.位于左侧第6肋间隙,距前正中线5~7cm处 15.人耳能感觉到的声波频率范围为( ) A.20~1000Hz B.20~2000Hz C.20~4000Hz D.20~8000Hz E.20~20000Hz 16.运动疗法的禁忌证( ) A.脑血管意外B.截瘫C.急性心肌梗死D.颅脑外伤E.严重衰弱病人 17.尿微量清蛋白,以下说法哪项是错误的( ) A.用常规方法不能测出B.超过尿蛋白正常范嗣的上限而定性方法又不能测出 C.可在隐匿型肾炎及肾炎恢复期尿中出现D.是比较灵敏的早期发现肾损伤的指标E.是指低分子量的蛋白 18.左房增大最早出现的X线征象是( ) A.左心缘第三弓突出B.右心缘双边阴影C.右心缘双房影 D.右前斜位食管吞钡左房压迹增加E.左前斜位左主支气管变窄、抬高 19.习惯性晚期流产最常见的原因是( ) A.孕卵发育异常B.黄体功能不全C.甲状腺功能不全 D.染色体异常E.子宫颈内口松弛 20.下述哪类水、电解质紊乱早期就易发生循环衰竭( ) A.高渗性脱水B.等渗性脱水C.低渗性脱水D.水中毒E.低钾血症21.DIC产生的贫血属( ) A.溶血性贫血B.缺铁性贫血C.中毒性贫血D.失血性贫血E.再生障碍性贫血22.急性胰腺炎患者应( ) A.少量多餐B.低盐饮食C.高维生素膳食D.急性期禁食E.忌辛辣食物23.完全胃肠外营养是指( ) A.通过静脉输入全部营养B.从胃管内补其不足C.少量口服 D.补充要素膳E.添加匀浆液 24.病毒生长增殖的方式是( ) A.有性繁殖B.有丝分裂C.出芽生长D.自我复制E.二分裂 25.下列哪种元素是体内葡萄糖耐量因子的重要组成成分( ) A.铬B.铜C.铁D.硒E.钼 26.股静脉内血栓脱落引起栓塞下列哪一项是不正确的( ) A.大多数栓塞于肺B.都发生出血性梗死C.如栓塞于肺动脉主干常引起猝死D.伴有心力衰竭时一定发生相应部位的梗死E.如有心间隔缺损亦可栓塞于脑27.磁片或磁疗仪器的磁场强度,可以用一种仪器测量,这种仪器名称是( ) A.万能电表B.交直流高斯(特斯拉)计C.紫外分光光度计 D.示波器E.以上都不是 28.子官脱垂的主要病因是( ) A.先天性发育异常B.分娩损伤C.缺乏雌激素D.营养不良E.慢性腹压增加29.枕骨骨折的最佳摄片位置是( ) A.颅骨前后位B.颅骨后前位C.水平侧位D.汤氏位E.颅底位30.以下哪种食物血糖指数最低( ) A.红枣B.黄瓜C.柿子D.香蕉E.红果 31.葡萄胎排出后HCG恢复正常的时间最迟不超过( ) A.4周B.6周C.8周D.10周E.12周 32.确诊伤寒最有力的证据是( ) A.长程稽留热B.玫瑰疹C.血常规白细胞减少,嗜酸性粒细胞消失 D.肥达反应阳性E.血培养见伤寒沙门菌 33.氯胺酮在哪种患者中应用可能出现心肌抑制作用( ) A.小儿B.低血压.C.支气管哮喘 D.老年E.低血容量性休克及交感神经高度兴奋 34.单纯性肾病综合征的主要临床特点应除外( ) A.大量蛋白尿B.低白蛋白血症C.高血压和血尿 D.高胆固醇血症E.不同程度的水肿 35.关于脐血管含氧量,下列哪项错误( ) A.脐动脉含氧量最高B.下腔静脉含氧量较低C.脐静脉含氧量较高

病毒的生殖方式是什么 病毒是颗粒很小、以毫微米为测量单位、结构简单、寄生性严格,以复制进行繁殖的一类非细胞型微生物。病毒是比细菌还小、没有细胞结构、只能在活细胞中增殖的微生物。由蛋白质和核酸组成。 病毒,是一类不具细胞结构,具有遗传、复制等生命特征的微生物。 病毒同所有生物一样,具有遗传、变异、进化,是一种体积非常微小,结构极其简单的生命形式,病毒有高度的寄生性,完全依赖宿主细胞的能量和代谢系统,获取生命活动所需的物质和能量,离开宿主细胞,它只是一个大化学分子,停止活动,可制成蛋白质结晶,为一个非生命体,遇到宿主细胞它会通过吸附、进入、复制、装配、释放子代病毒而显示典型的生命体特征,所以病毒是介于生物与非生物的一种原始的生命体。 复制 病毒复制指病毒粒入侵宿主细胞到最后细胞释放子代毒粒的全过程,包括吸附、进入与脱壳、病毒早期基因表达、核酸复制、晚期基因表达、装配和释放等步骤。各步的细节因病毒而异。 吸附与进入 T4噬菌体先以其尾丝与大肠杆菌表面受体结合,随后尾鞘收缩,裸露出的尾轴穿入细菌外壁,把头部内储存的DNA注射到细菌体内。动物病毒也是先与细胞受体结合,以后或是靠细胞的吞噬作用进入,或是病毒包膜与细胞质膜融合后使核壳进入。植物病毒则是通过伤口侵入或通过媒介昆虫直接注入。一般情况下,病毒均须经脱壳,即脱去外被的蛋白质释放核酸,才能进行下一步复制。 基因表达 将其核酸上的遗传信息转录成信使核糖核酸(mRNA),然后再翻译成蛋白质。一般在核酸复制以前的称早期基因表达,所产生的早期蛋白质,有的是核酸复制所需的酶,有的能抑制细胞核酸和蛋白质的合成;在核酸复制开始以后的称晚期基因表达,所产生的晚期蛋白质主要是构成毒粒的结构蛋白质。早期和晚期蛋白质中都包括一些对病毒复制起调控作用的蛋白质。 转录 因病毒核酸的类型而异,共有6种方式:双链DNA(dsDNA)的病毒如 SV40,其转录方式与宿主细胞相同;含单链DNA(ssDNA)的病毒如小DNA病毒科,需要通过双链阶段后再转录出mRNA;含单链正链RNA(ss+RNA)的病毒如脊髓灰质炎病毒、烟草花叶病毒和Qβ噬菌体,其RNA可直接作为信使,利用宿主的蛋白质合成机器合成它所编码的蛋白质;含单链负链RNA(ss-RNA)的病毒如水疱性口炎病毒和流感病毒,需先转录成互补的正链作为其mRNA,ssRNA的反录病毒如鸡肉瘤病毒和白血病病毒,需先经反转录成dsDNA而整含到宿主染色体中,于表达时再转录成mRNA,含dsRNA的呼肠孤病毒,则以保守型复制方式转录出与原来双链中的正链相同的mRNA。 病毒是专性胞内寄生的,它的生殖方式是:吸附→侵入→增殖(复制与生物合成)→成熟(装配)→释放 吸附:吸附于宿主细胞 侵入:内部遗传物质注入宿主细胞内,衣壳(蛋白质)留在细胞外 增殖:利用宿主细胞内物质复制遗传物质以及合成衣壳 成熟:将遗传物质与蛋白质进行装配,形成新的病毒

干货丨病毒的复制及各类病毒的增殖过程 1 病毒的种类 病毒可分为亚病毒与真病毒两类:前者不具有完整的病毒结构,仅由某种核酸或蛋白质构成;后者通常由核酸及蛋白质外壳构成,部分病毒还具有囊膜结构。不同病毒所含核酸的种类、转录形成mRNA和合成蛋白质的方式迥异。因此,根据病毒的核酸类型和转录形成mRNA的方式不同,可将病毒归为六大类:双链DNA病毒、单正链DNA( + DNA) 病毒、双链RNA 病毒、单正链RNA( +RNA) 病毒、单负链RNA(-RNA) 病毒和逆转录病毒。以下介绍各类病毒的具体增殖步骤。 2 病毒的复制 病毒为颗粒状的非细胞结构,极其微小,通常以纳米为单位,营寄生生活。病毒侵入宿主细胞后,借助宿主细胞提供的核苷酸原料、氨基酸、核糖体及能源系统等,以病毒核酸为控制中心,合成子代病毒所需核酸与蛋白质等成分,最后在宿主细胞内装配成结构完整、具有一定侵染力的病毒粒子,这个过程称为病毒的复制。病毒正常复制周期分为六个阶段:吸附、侵入、脱壳、生物合成、组装和释放。 2.1 吸附 病毒感染宿主细胞的第一步就是吸附。绝大多数病毒的吸附可分为非特异性吸附和特异性吸附两个阶段:前者是指病毒依靠静电作用与宿主细胞接触而结合;后者是指病毒表面蛋白质作为抗原与宿主细胞膜上相应的受体特异性识别并结合。2.2 侵入无囊膜的病毒一般由细胞膜直接包裹吞入从而进入细胞,称为病毒胞饮。有囊膜的病毒除了通过细胞胞饮的方式进入细胞,还可通过囊膜与宿主细胞膜融合的方式,使病毒进入

细胞。2.3 脱壳即病毒内具有感染性的核酸从外壳内释放出来的过程。不同病毒脱壳方式迥异,大多数是在宿主细胞溶酶体作用下脱壳并释放出核酸。脱壳与侵入通常是连续进行的,如某些通过胞饮进入细胞的病毒在细胞壁或细胞膜表面同时进行脱壳和侵入,以膜融合方式入侵的病毒在与细胞膜融合时同时脱去包膜。 2.4 生物合成 病毒核酸进入宿主细胞后,利用宿主细胞的物质首先合成自身复制所必需的复制酶和一些抑制蛋白,然后合成子代病毒的核酸和结构蛋白,不同种类病毒的生物合成方式各不相同。2.5 组装病毒的组装是指新的病毒核酸与蛋白质衣壳装配在一起,形成结构完整、具有一定感染力的子代病毒。RNA 病毒和DNA病毒组装的位置具有一定差异,其中绝大多数DNA病毒在宿主细胞的细胞核中完成组装,而RNA病毒和痘病毒类一般在细胞质中完成组装。2.6 释放绝大多数无囊膜病毒同步释放,会对宿主细胞造成急性伤害,使得宿主细胞短时间内迅速死亡;而绝大多数有囊膜的病毒则需要经过内质网加工,最后以出芽的方式释放,在一段时间内逐个释出,宿主细胞死亡较缓慢。一个感染细胞通常可以释放出100~1000 个病毒。 3 各类病毒的增殖过程 3.1 双链DNA病毒 腺病毒、疱疹病毒以及痘病毒等病毒均属于双链DNA病毒。 以疱疹病毒为例,说明此类病毒的主要增殖过程:①疱疹病毒包膜上的血型糖蛋白B与宿主细胞膜上的受体特异性识别并吸附;②宿主细胞膜包裹疱疹病毒颗粒,形成吞噬泡,疱疹病毒颗粒通过吞噬作用而进入细胞质,并脱去包膜;③在宿主细胞的溶酶体作用下脱去蛋白质外壳;④病毒DNA 进入宿主细胞的细胞核;⑤在RNA 聚合酶的帮助下,以病毒DNA为模板合成早期mRNA并进入细胞质中;⑥早期mRNA翻译形成早期蛋白,主

病毒的复制过程 病毒增殖的方式--- 自我复制( self replication) 当病毒进入活细胞后便发挥其生物活性。由于病毒缺少完整的酶系统,不具有合成自身成份的原料和能量,也没有核糖体,因此决定了它的专性寄生性,必须侵入易感的宿主细胞,依靠宿主细胞的酶系统、原料和能量复制病毒的核酸,借助宿主细胞的核糖体翻译病毒的蛋白质。病毒这种增殖的方式叫做“复制(Replication)”。病毒复制的过程分为吸附、穿入、脱壳、生物合成及装配释放五个步骤,又称复制周期(Replication cycle)。 一、复制周期: (一)吸附(adsorption):病毒表面接触蛋白---- 细胞表面受体 吸附(Adsorption)是指病毒附着于敏感细胞的表面,它是感染的起始期。细胞与病毒相互作用最初是偶然碰撞和静电作用,这是可逆的联结。随后的特异性吸附是非常重要的,根据这一点可确定许多病毒的宿主范围,不吸附就不能引起感染。 脊髓灰质炎病毒的细胞表面受体是免疫球蛋白超家族,在非灵长类细胞上没有发现此受体,而猴肾细胞、Hela细胞和人二倍体纤维母细胞上有它的受体,故脊髓来质炎病毒能感染人体鼻、咽、肠和脊髓前角细胞,引起脊髓灰质炎(小儿麻痹)。 水磨石病毒的细胞表面受体是含唾液酸(N-乙酰神经氨酸)的糖蛋白,它与流感病毒表面的血凝素剌突(受体连结蛋白)有特殊的亲和力,如用神经氨酸酶破坏该受体,则流感病毒不再吸附这种细胞。 此外,HIV受体为CD4;鼻病毒的受体为细胞粘附分子-1(1CAM-1);EB病毒的受体为补体受体-2(CR-2)。病毒吸附也受离子强度、pH、温度等环境条件的影响。研究病毒的吸附过程对了解受体组成、功能、致病机理以及探讨抗病毒治疗有重要意义。 (二)穿入(penetration):膜融合;病毒胞饮等 穿入(Penetration)是指病毒核酸或感染性核衣壳穿过细胞进入胞浆,开始病毒感染的细胞内期。 主要有三种方式:(1)融合(Fusion),在细胞膜表面病毒囊膜与细胞膜融合,病毒的核衣壳进入胞浆。副粘病毒以融合方式进入,如麻疹病毒、腮腺炎病毒囊膜上有融合蛋白,带有一段疏水氨基酸,介导细胞膜与病毒囊膜的融合。(2)胞饮(Viropexis),由于细胞膜内陷整个病毒被吞饮入胞内形成囊泡。胞饮是病毒穿入的常见方式,也是哺乳动物细胞本身具有一种摄取各种营养物质和激素的方式。当病毒与受体结合后,在细胞膜的特殊区域与病毒病毒一起内陷形成膜性囊泡,此时病毒在胞浆中仍被胞膜覆盖。某些囊膜病毒,如流感病毒借助病毒的血凝素(HA)完成脂膜间的融合,囊泡内低Ph环境使HA蛋白的三维结构发生变化,从而介导病毒囊膜与囊泡膜的融合,病毒核衣壳进入胞浆。(3)直接进入,某些无囊膜病毒,如脊髓灰质炎病毒与受体接角后,衣壳蛋白的多肽构形发生变化并对蛋白水解酶敏感,病毒核酸可直接穿越细胞膜到细胞浆中,而大部分蛋白衣壳仍留在胞膜外,这种进入的方式较为少见。 (三)脱壳(uncoating):细胞溶酶体酶;病毒脱壳酶 穿入和脱壳是边续的过程,失去病毒体的完整性被称为“脱壳(Uncoating)”。脱壳到出现新的感染病毒之间叫“隐蔽期”。经胞饮进入细胞的病毒,衣壳可被吞噬

病毒的复制增殖过程 病毒不具有能独立进行代谢的酶系统,因此只有进入活的易感宿主细胞内,由宿主细胞提供合成病毒核酸与蛋白质的原料,如低分子量前体成分、能量、必要的酶等,病毒才能增殖。病毒增殖的方式不是二分裂,而是自我复制。即以病毒核酸为模板,在DNA多聚酶或RNA多聚酶及其他必要因素作用下,合成子代病毒的核酸和蛋白质,装配成完整病毒颗粒并释放至细胞外。病毒复制(replication)一般可分为吸附、穿入、脱壳、生物合成及装配与释放5个阶段,称为复制周期(replication c ycle)。病毒经过复制产生大量的子代病毒,而此时,宿主细胞的生物合成则受到不同程度的抑制和破坏。 一、病毒复制周期 吸附(adsorption)吸附于宿主细胞表面是病毒感染的第一步。吸附主要是通过病毒体表面的配体蛋白与易感细胞表面特异性受体相结合。不同细胞表面有不同受体,它决定了病毒的不同嗜组织性和感染宿主的范围,如小RNA病毒衣壳蛋白特定序列能与人及灵长类动物细胞表面脂蛋白受体结合,而腺病毒衣壳触须样纤维能与细胞表面特异性蛋白相结合。有包膜病毒多通过表面糖蛋白结构与细胞受体结合,如流感病毒HA糖蛋白与细胞表面受体唾液酸结合发生吸附;人类免疫缺陷病病毒(HIV)包膜糖蛋白gp120的受体是人Th细胞表面CD4分子;EB病毒则能与B细胞CD21受体结合。无受体细胞不能吸附病毒,也不能发生

感染。细胞含受体数不尽相同,最敏感细胞可含10万个受体。吸附过程可在几分钟到几十分钟内完成。 穿入(penetration)病毒与细胞表面结合后,可通过胞饮、融合、直接穿入等方式进入细胞。胞饮类似吞噬泡,细胞内陷将病毒包进细胞浆内,无包膜病毒多以胞饮形式进入易感染动物细胞内。融合是指病毒包膜与细胞膜融合,包括病毒融合蛋白与细胞第二受体的作用,如HIV 与CCR5的结合。融合后再将病毒的核衣壳释放至细胞浆内。还有少数无包膜病毒在吸附时某些蛋白衣壳的多肽成分发生改变,从而可直接穿过细胞膜。 脱壳(uncoating)病毒脱去蛋白衣壳后,核酸才能发挥作用。多数病毒穿入细胞后,在细胞溶酶体酶的作用下,脱去衣壳蛋白释放病毒核酸。痘病毒脱壳过程复杂,分为两步。先由溶酶体酶作用脱去外壳蛋白,再经病毒编码产生的脱壳酶脱去内层衣壳,方能使核酸完全释放出来。 生物合成(biosynthesis)病毒脱壳后,进入生物合成阶段,即病毒利用宿主细胞提供的环境和物质合成大量病毒核酸和结构蛋白。病毒核酸在细胞内复制的部位因核酸类型不同而不同。除痘病毒外,DNA病毒都在细胞核内复制;除正粘病毒和逆转录病毒外,RNA病毒均在细胞浆内复制。 生物合成一般分早期和晚期两个阶段。早期蛋白合成阶段是病毒早期基因组在细胞内进行转录、翻译而产生病毒生物合成中必需的酶类及某些

乙肝病毒复制过程 乙肝病毒DNA复制过程 不同于一个真正的生物体,病毒并不通过生长和分裂等方式繁殖自身,而是像铸造机器零件一样,按照一定的模具拷贝出来的。病毒DNA中包含有一些程序,指导病毒的遗传物质和其它一些结构蛋白组分增殖。另外,病毒DNA中还包含有一些信息,使得单一组分能够在细胞因子的帮助下,自发组装成新的病毒颗粒。 在医学上,病毒的繁殖被称之为“复制”,在复制的过程中,有两个很重要的因素:一个是催化剂,另一个是模板。没有这两个因素,乙肝病毒就不能复制。乙肝病毒复制的“催化剂”就是乙肝病毒DNA

(即HBV-DNA)聚合酶。没有这种聚合酶的作用,乙肝病毒的复制就会停止。 乙肝病毒的基因组(HBV-DNA)是由两条螺旋的DNA 链围成的一个环形结构。其中一条较长负链已经形成完整的环状;另一条长度较短的正链,呈半环状。在感染肝细胞之后,这条半环状的DNA 链就会以负链为模板,在催化剂──HBV-DNA聚合酶的作用下延长,最终形成完整的环状。这时的乙肝病毒基因组就形成了一个完全环状的双股DNA。把这种DNA称做共价闭合环状DNA(即cccDNA),可以把它看作是病毒复制的原始模板。模板形成后,病毒基因会以其中的一条cccDNA为模板,利用肝细胞基因中的酶和DNA 聚合酶的“催化”,一段基因又一段基因地复制,形成负链和正链。最后再装配到一起形成新的HBV-DNA颗粒。 复制的第一步:黏附 HBV人侵人体后,依靠其外膜(表面抗原,HBsAg)能粘附在肝细胞膜上,当然,粘附的首要条件是HBsAg先要识别肝细胞膜。一旦粘附成功,HBv的外膜也就完成了它的使命,甩掉了外膜,HBV钻进肝细胞内。 复制的第二步;脱壳 HBV核心部分来到肝细胞内,在肝细胞浆中还要脱掉它的“核壳”(核心抗原即HBcAG及E抗原即HbEAG),这样,就暴露出了它最核心部分,即乙肝病毒核酸(HBv DNA),HBV大有“赤膊上阵”

病毒的增殖 病毒以复制方式进行增殖,从病毒进入细胞开始,经基因组复制到子代病毒释放的全过程,称为一个复制周期(replication cycle),包括吸附、穿入、脱壳、生物合成、组装、成熟和释放等连续的过程。 1.吸附 即病毒体与易感细胞的特异性结合,是病毒增殖的第一步。吸附是特异的、不可逆的,这种特异性决定了病毒的嗜组织特征。 2.穿入 吸附在易感细胞的病毒穿过细胞膜进入细胞内的过程称为穿入。穿入的方式有三种:①胞饮(pinoclytosis)或内吞(endocytosis):胞质膜内陷将病毒包裹其中,形成类似吞噬泡的结构使病毒进入胞质内,无包膜病毒一般以此方式穿入;②融合(fusion):有包膜的病毒依靠吸附部位的酶作用及包膜与细胞胞质膜的同源性等,发生病毒包膜与胞质膜的融台,使病毒核衣壳进入胞质内:③转位作用(transposition):少数无包膜病毒吸附于宿主细胞膜时,其衣壳蛋白的某些多肽成分发生改变,使病毒可直接穿过细胞膜,称为转位。此外噬菌体吸附于宿主菌后,噬菌体尾部插入宿主菌细胞内,将其头部内的核酸通过尾髓直接注入宿主茵内,称为转染。 3.脱壳 穿入胞质中的核衣壳脱去蛋白质壳,使基因组核酸裸露的过程称为脱壳。脱壳必须有酶的参与,多数病毒在穿入时已在细胞溶酶体酶作用下脱壳,有些病毒具有特异性水解病毒衣壳蛋白的酶称为脱壳酶。 4.生物合成 病毒体经脱壳后,病毒基因组释放进入细胞中,开始病毒的生物合成:包括基因组的复制(genome replication)和基因表达(gene expression)两部分。DNA病毒的合成按遗传中心法则进行, 即“DNA-RNA-protein”,除痘类病毒在胞质内复制以外,DNA病毒都是在细胞核内复制DNA,在胞质内合成蛋白质(+)ssRNA病毒按 照“(+)ssRNA→protein”的方式进行合成,(-)ssRNA病毒的合成按 照“(-)ssRNA→(+)ssRNA→protein”的方式进行;反转录病毒合成中先以病毒RNA为模板转录出互补DNA链,构成RNA:DNA杂交中间体,由病毒RNA酶H水解去除RNA链,使单链DNA进入细胞核内互补另一条DNA,形成双链DNA并以前病毒的形式整合于宿主细胞DNA中,当病毒复制时前病毒先从细胞DNA上脱离F来,在宿主细胞提供的依赖,DNA的RNA聚合酶作用下转录出病毒RNA,再按RNA病毒的方式进行复制。 5.组装 与成熟子代病毒的核酸与蛋白质合成后,衣壳蛋白对病毒核酸进行包装形成核衣壳,完成组装。成熟是由蛋白酶对一些病毒蛋白进

第四章病毒 目的: 1、掌握病毒的组成结构及病毒的繁殖方式。 1、理解烈性噬菌体,温和噬菌体及溶源性细菌的概念。 2、了解病毒的大小和形态,了解病毒感染的途径和类型 3、掌握病毒的干扰现象及干扰素的性质 重点:病毒的组成结构及病毒的繁殖方式,病毒的干扰现象及干扰素的性质难点:烈性噬菌体,温和噬菌体及溶源性细菌的概念。 教学过程: 第一节病毒的形态结构及化学组成 一、形态:大小 大小:微小,单位:nm 不同种类差异大:200-300nm,100nm,9-11nm 形态:基本:球形,杆状,蝌蚪状 多种多样:卵圆形,砖形,丝状,弹状 动物病毒多为球形植物——杆状 砖形:常见的大病毒:天花病毒,痉病毒 弹状病毒:狂吠病毒,水泡性口膜炎病毒

蝌蚪状:噬菌 二、病毒的结构: 1、核衣壳 病毒是非细胞生物:个体:病毒粒子 核酸:核心 组成核衣壳 蛋白质:外壳(衣壳) 核酸:遗传物质 外壳蛋白:保护,与易感细胞受体结合,引起感染搞原成分,引起免疫应答。 组成:由许多蛋白亚基组成,亚基称为衣壳粒 据衣壳粒数目和排列方式不同,病毒呈现出不同的对称方式 (1)螺旋对称:外型为杆状或细丝状,中空(烟草花叶病毒) 核酸控制着壳粒的排列

(2)12面体对称:外形球状,(核酸不影响壳粒)(腺病毒,12角,20个面,30个核) (3)复合对称(T偶数噬菌体)

头:十二面体 颈环连接 壳体 尾:螺旋对称尾丝、尾鞘、尾管、基板、刺突 1、包膜: 成分:脂质、蛋白质、糖类 是在病毒成熟过程中以出芽发式通过宿主细胞膜时获得的。故具有宿主细胞膜脂质的特性。向外突起形成刺突。包膜的有无及其性质与该病毒的宿主专一性和侵入等功能有关。 三、病毒的化学组成 基本成分:核酸、蛋白质 有些种类:脂类和多糖,少含:聚胺类,无机阳离子 1、核酸:遗传物质,感染宿主的物质基础。DNA、RNA分为ds/ss 动物病毒:DNA,RNA病毒兼有 细菌病毒:少数为RNA,其它原微生物病毒均为DNA 植物、真菌:为RNA病毒 逆转录的RNA病毒为双倍体,其它的均为单倍体

项目三病毒 任务三病毒的增殖和培养 一、病毒的增殖 病毒的增殖是病毒基因组在宿主细胞内复制与表达的结果,它完全不同于其他微生物的繁殖方式,又称为病毒的复制。病毒由于缺乏完整的酶系统,不能单独进行物质代谢,必须在易感的活细胞中寄生。由宿主细胞提供病毒合成的原料、能量和场所。 (一)病毒增殖的一般过程 病毒粒子进入细胞内增殖发育成熟的全过程,大体上分为吸附、侵入与脱壳、生物合成、装配、释放5个阶段。不同病毒的增殖过程在细节上有所差异。噬菌体的增殖方式见图2-8。 1、吸附 吸附是指病毒以其表面的特殊结构与宿主细胞的病毒受体发生特异性结合的过程,这是发生感染的第一步。 病毒吸附蛋白(VAP)是病毒表面的结合蛋白,它能特异性识别宿主细胞上的病毒受体并与之结合。如流感病毒包膜表面的血凝素,T偶数噬菌体的尾丝蛋白。病毒受体是宿主细胞的表面成分,能够被病毒吸附蛋白特异性识别并与之结合,介导病毒侵入。如狂犬病毒的受体是细胞表面的乙酰胆碱受体,单纯疱疹病毒的受体是硫酸乙酰肝素。噬菌体以其尾丝尖端的蛋白质吸附于菌体细胞表面的特异性受体上。如T3、T4和T7噬菌体吸附的特异性受体是脂多糖;T2和T5噬菌体的受体为脂蛋白;沙门氏菌的X噬菌体吸附在细菌的鞭毛上。 吸附作用受许多内外因素的影响,如细胞代谢抑制剂、酶类、脂溶剂、抗体,以及温度、pH值、离子浓度等。 2、侵入与脱壳 侵入是指病毒或其一部分进入宿主细胞的过程。侵入的方式因病毒或宿主细胞种类的不同而异。 有伸缩尾的T偶数噬菌体吸附于宿主细胞 后,尾丝收缩使尾管触及细胞壁,尾管端携带的 溶菌酶溶解局部细胞壁的肽聚糖。接着通过尾鞘 收缩将尾管推出并将头部核酸迅速注入到细胞 内,其蛋白质衣壳留在菌体外。 动物病毒侵入宿主细胞有3种方式:①膜融 合,病毒包膜与宿主细胞膜融合,将病毒的内部 组分释放到细胞质中,如流感病毒;②利用细胞 的胞吞作用,多数病毒按此方式侵入;③完整病 毒穿过细胞膜的移位方式,如腺病毒。 植物病毒的侵入通常是由表面伤口或咬食 的昆虫口器感染,并通过胞间连丝、导管和筛管 在细胞间乃至整个植株中扩散。 脱壳是病毒侵入后,病毒的包膜和/或衣壳 被除去而释放出病毒核酸的过程。脱壳的部位和 方式随病毒种类的不同而异。大多数病毒在侵入 时就已在宿主细胞表面完成,如T偶数噬菌体; 有的病毒则需在宿主细胞内脱壳,如痘病毒需在 吞噬泡中溶酶体酶的作用下部分脱壳,然后启动 病毒基因部分表达出脱壳酶,在脱壳酶作用下完 全脱壳。

第三章病毒的复制 第一节研究病毒复制的一般性方法 1.1建立病毒复制的实验研究系统 研究病毒的常用培养系统 ①噬菌体——细胞培养系统 用该系统研究噬菌体复制的优点: 敏感的宿主细菌易于在琼脂平板上培养,其数目易于控制; 噬菌体在细菌内增殖导致细菌培养物变清亮,在合适的接种密度下很容易在琼脂平板上形成噬斑,其结果容易观察; 噬菌体和细菌的增殖速度快、增殖周期短,在一定时间内可多次反复实验。 噬菌体同步感染敏感的细菌培养物—建立了测定一步生长曲线的实验方法,弄清了噬菌体的复制循环。 ②动物病毒—动物细胞培养系统 目前已建立了很多细胞株,包括脊椎动物细胞(哺乳动物细胞株)和无脊椎动物细胞(昆虫细胞株),为研究病毒复制打下了良好的基础。 在离体条件下,避免了机体内的控制机制及其他因素的影响,因此只能近似反映动物机体内病毒的复制过程。 ③植物病毒—原生质体培养系统 高活性的原生质体的分离和培养方法的建立,把病毒与植物机体或组织之间的复杂关系,转变为病毒与植物单细胞的简单关系,提高了感染效率。 植物体的单细胞体外培养目前无法实现。在植物体外,有由纤维素组成的细胞壁,植物病毒感染植物体的感染效率要低很多。前二者都是一个病毒感染一个细胞,但是要104~106个植物病毒才能感染一个植物体。 采用原生质体(去掉细胞壁),则病毒的感染效率大大提高。但是总的效率还是比噬菌体和动物病毒差。 无论是哪种培养系统,都要考虑: ①宿主细胞的敏感性与生理状态 ②注意感染复数病毒感染宿主细胞后,会导致宿主细胞出现裂缝,胞内的物质渗漏,使宿主细胞死亡。要尽可能做到感染复数为1,即一个对一个。 感染复数(multiplicity of infection, m.o.i) :用以起始病毒感染的每个细胞所需的病毒颗粒数目。单位(PFU/cell) 1.2一步生长实验(定量描述烈性噬菌体的生长规律) 以适量的病毒接种于标准培养的高浓度的敏感细胞,待病毒吸附后,再高度稀释病毒-细胞培养物(避免二次吸附),或以抗病毒抗血清处理病毒-细胞培养物(去除过量的噬菌体,也是为了避免二次吸附)以建立同步感染,然后继续培养,定时取样测定培养物中的病毒效价,并以感染时间为横坐标,病毒的感染效价为纵坐标,绘制出病毒特征性的繁殖曲线,即一步生长曲线。体现3个时期:①潜伏期②突破期③平稳期 潜伏期中包含有隐蔽期(有感染性的病毒粒子从消失到出现这段时期) 潜伏期:噬菌体吸附到细胞到释放出新噬菌体的时间

第二章病毒的增殖 我们知道,病毒颗粒体现的是病毒静止和不活动的形式。病毒的真实情况只能在它们与细胞间的反应时期才能够清楚地认识到。病毒体在细胞外是处于静止状态,基本上与无生命的物质相似,当病毒进入活细胞后便发挥其生物活性。由于病毒缺少完整的酶系统,不具有合成自身成份的原料和能量,也没有核糖体,因此决定了它的专性寄生性,必须侵入易感的宿主细胞,依靠宿主细胞的酶系统、原料和能量复制病毒的核酸,借助宿主细胞的核糖体翻译病毒的蛋白质,病毒这种增殖的方式叫做“复制(Replication)”。 病毒在活细胞内,以其基因为模板,在酶的作用下,分别合成病毒基因及蛋白质,再组装成完整的病毒颗粒,这种方式称为复制 (replication)。从病毒进入宿主细胞开始,经过基因组复 制和病毒蛋白合成,至释放出子代病毒的全过程,称为一个 复制周期。病毒的复制周期主要包括吸附、穿入、脱壳、生 物合成、装配和释放六个连续步骤。 早在20世纪40~50年代,不少学者以噬菌体为研究模 型,获得了病毒增殖的初步认识。随着哺乳动物细胞培养技术的发展,对动物病毒的转录、翻译和核酸复制基本机理以及基因表达和调控的研究已取得了很大的进展。 动物病毒的增殖过程,可分为三个时期:隐蔽期,早期和后期。所有病毒的增殖 都可以分为六个连续阶段,即吸附、穿 入、脱壳、生物合成、装配和释放。【吸 附和穿入、脱壳、生物合成、装配和释放 四个连续步骤】 病毒增殖各阶段中的差异,特别是在 生物合成、装配和释放中的差异,在疾病 的病理发生上和对病毒感染的预防、诊断 及治疗方面的影响是最有意义的值得研究 的问题。在研究病毒增殖或增殖时还要注 意,病毒的增殖是一个连续不断的进行性 的过程,直至把细胞的内容物全部耗尽。 不同科属的病毒各有其独特的方式。

第二章病毒 第二节病毒的增殖 一、病毒增殖的方式 病毒缺乏自身增殖所需的完整的酶系统,增殖时必需依靠宿主细胞合成核酸和蛋白质,甚至是直接利用宿主细胞的某些成分,这就决定了病毒在细胞内专性寄生的特性。活细胞是病毒增殖的唯一场所,为病毒生物合成提供所需的能量、原料和必需的酶。 病毒增殖的方式是复制。病毒的复制是由宿主细胞供应原料、能量、酶和生物合成场所,在病毒核酸遗传密码的控制下,于宿主细胞内复制出病毒的核酸和合成病毒的蛋白质,进一步装配成大量的子代病毒,并将它们释放到细胞外的过程。 二、病毒的复制过程 病毒的复制过程大致可分为吸附、穿入、脱壳、生物合成、装配与释放五个主要阶段。 (一)吸附病毒附着在宿主细胞的表面称为吸附。一方面是依靠病毒与细胞之间的静电吸附作用而结合。另一方面病毒对细胞的吸附有选择性,并不是任何细胞都可以吸附,必须是病毒颗粒与细胞表面的受体相结合才能吸附,这也是病毒感染具有明显选择性的原因。 (二)穿入病毒吸附于细胞表面后,迅速侵入细胞。侵入的方式有以下四种:①通过胞饮作用进入细胞,如牛痘病毒;②通过病毒与宿主细胞膜的融合而进入细胞浆中,如疱疹病毒;③病毒颗粒与宿主细胞膜上的受体相互作用,使其核衣壳穿入细胞浆中,如脊髓灰质炎病毒;④某些病毒以完整的病毒颗粒直接通过宿主细胞膜穿入胞浆中,如呼肠孤病毒。 (三)脱壳病毒脱壳包括脱囊膜和脱衣壳两个过程。在没有囊膜的病毒,则只有脱衣壳的过程。某些病毒在细胞表面脱囊膜,如疱疹病毒的囊膜可与细胞膜融合,同时在细胞浆内释放核衣壳。痘病毒的囊膜则在吞饮泡内脱落。 病毒衣壳的脱落,主要发生在细胞浆或细胞核。由吞饮方式进入细胞的病毒,在其吞噬泡中和溶酶体融合,经溶酶体酶的作用脱壳。某些病毒如腺病毒,可能因宿主细胞酶的作用或经某种物理因素脱壳。至于牛痘病毒,由胞饮进入细胞后,需经两步脱壳。先在吞噬泡中脱去外膜与部分蛋白,部分脱壳的核心含有一种依赖DNA的多聚酶,转录mRNA以译制另一种脱壳酶,完成这种病毒的全脱壳过程。也有个别病毒的衣壳不完全脱去仍能进行复制,如呼肠孤病毒。 (四)生物合成包括核酸复制与蛋白质合成。病毒脱壳后,释放核酸,这时在细胞内查不到病毒颗粒,故称为隐蔽期或黑暗期。隐蔽期实际上是病毒增殖过程中最主要的阶段。此时,病毒的遗传信息向细胞传达,宿主细胞在病毒遗传信息的控制下合成病毒的各种组成成分及其所需的酶类,包括病毒核酸转录或复制时所需的聚合酶。最后是由新合成的病毒成分装配成完整的病毒子。 (五)成熟与释放无囊膜的DNA病毒(如腺病毒),核酸与衣壳在胞核