精馏原理以及工业流程

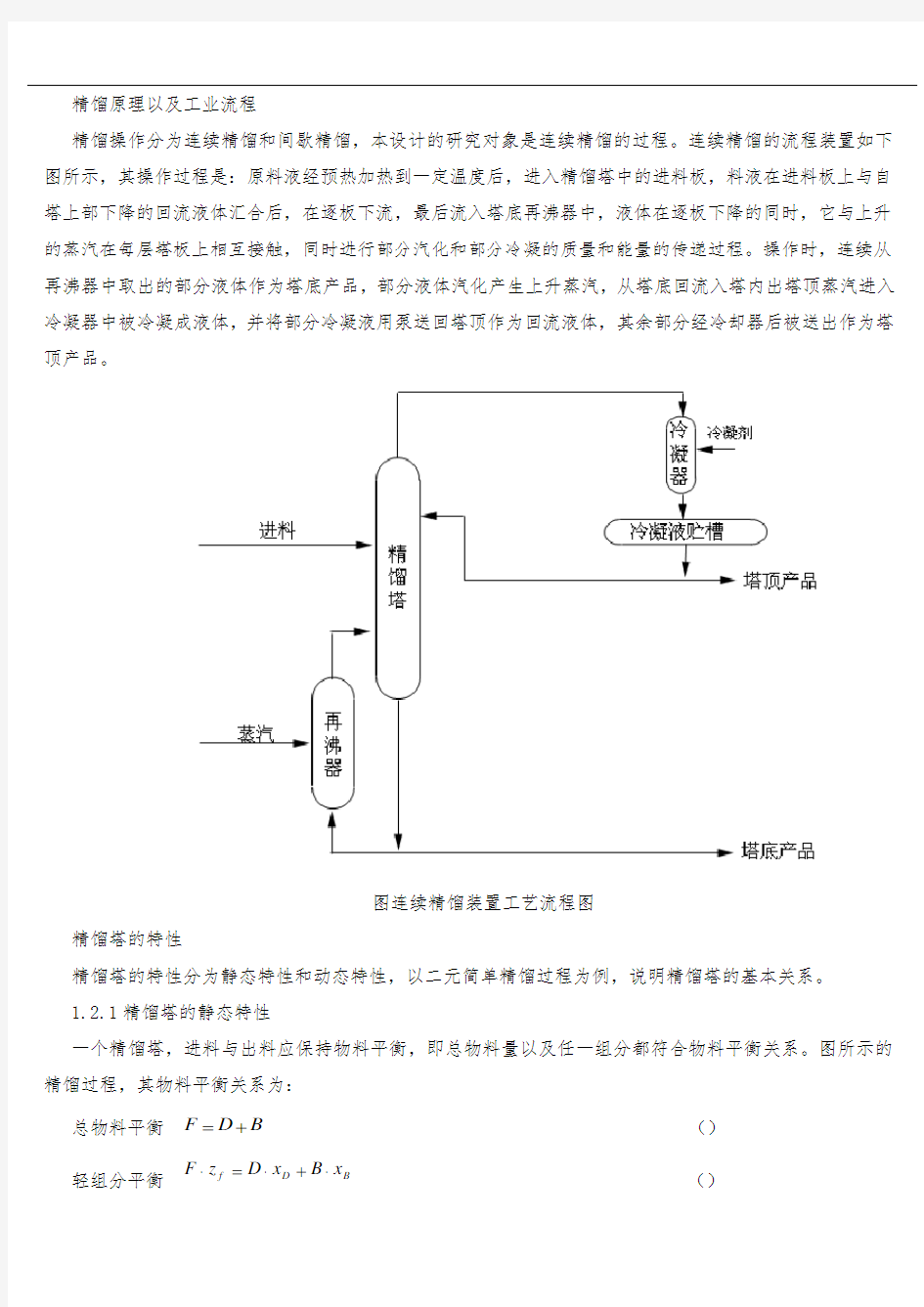

精馏操作分为连续精馏和间歇精馏,本设计的研究对象是连续精馏的过程。连续精馏的流程装置如下图所示,其操作过程是:原料液经预热加热到一定温度后,进入精馏塔中的进料板,料液在进料板上与自塔上部下降的回流液体汇合后,在逐板下流,最后流入塔底再沸器中,液体在逐板下降的同时,它与上升的蒸汽在每层塔板上相互接触,同时进行部分汽化和部分冷凝的质量和能量的传递过程。操作时,连续从再沸器中取出的部分液体作为塔底产品,部分液体汽化产生上升蒸汽,从塔底回流入塔内出塔顶蒸汽进入冷凝器中被冷凝成液体,并将部分冷凝液用泵送回塔顶作为回流液体,其余部分经冷却器后被送出作为塔顶产品。

图连续精馏装置工艺流程图

精馏塔的特性

精馏塔的特性分为静态特性和动态特性,以二元简单精馏过程为例,说明精馏塔的基本关系。 1.2.1精馏塔的静态特性

一个精馏塔,进料与出料应保持物料平衡,即总物料量以及任一组分都符合物料平衡关系。图所示的精馏过程,其物料平衡关系为:

总物料平衡 B D F += () 轻组分平衡

B

D f x B x D z F ?+?=? ()

由式()和()联立可得:

B B f D x x z D F

x +-=

)(

B D f

D x x z x F D --= ()

式中 F 、D 、B ——分别为进料、顶馏出液和底馏出液流量;

f

z 、D x 、B x ——分别为进料、顶馏出液和底馏出液中轻组分含量。

从上述关系可看出:当F D 增加时将引起顶、底馏出液中轻组分含量减少,即D x 、B x 下降。而当F B 增加时将引起顶、底馏出液中轻组分含量增加。即D x 、B x 上升。

然而,在F D (或F B )一定,且f z

一定的条件下并不能完全确定D x 、B x 的数值,只能确定D x 与B

x 之间的比例关系,也就是一个方程只能确定一个未知数。要确定D x 与B x 两个因数,必须建立另一个关系式:能量平衡关系。

在建立能量平衡关系时,首先要了解一个分离度的概念。所谓分离度s 可用下式表示:

)

1()1(D B B D x x x x s --=

() 从上

式可见:随着分离度s 的增大,而B x 减小,说明塔系统的分离效果增大。影响分离度s 的因素很多,诸如平均挥发度、理论塔板数、塔板效率、进料组分、进料板位置以及塔内上升蒸汽量V 和进料量F 的比值等。对于一个既定的塔来说:

)

(F V

f s ≈ () 式()的函数关系也可用一近似式表示:

β

=F

V

In )1()1(D B B D x x x x -- () 式中β为塔的特性因子。

由式()、()可以看出,随着F V 增加,s 值提高。也就是D x 增加,B x 下降,分离效果提高了。由于V 是由再沸器施加热量来提高的,所以该式实际是表示塔的能量对产品成分的影响,故称为能量平衡关系式。而且由上述分析可见:F V 的增大,塔的分离效果提高,能耗也将增加。

对于一个既定的塔,包括进料组分一定,只要F D /和F V 一定,这个它的分离结果,即D x 与B x 将被完成确定。也就是说,由一个塔的物料平衡关系与能量平衡关系两个方程式,可以确定塔顶和塔底组分两个待定因数。

上述结论与一般工艺书中所说保持回流比D L R =一定,就确定了分离结果是一致的。

精馏塔的各种扰动因素都是通过物料平衡和能量平衡的形式来影响塔的操作。因此,弄清精馏塔中的物料平衡和能量平衡关系,为确定合理的控制方案奠定了基础。 1.2.2 精馏塔的动态特性

精馏塔是一个多变量、时变、非线性对象。对其动态特性的研究,人们已经做了不少工作。要建立整塔的动态方程,首先要对精馏塔的各部分:精馏段、提留段各塔板,进料板,塔顶冷凝器,回流罐,塔釜、再沸器等分别建立各自得动态方程。下面以二元精馏塔第j 块塔板为例说明如何建立单板动态方程。 总物料平衡:

dt dM V V L L j

j j j j =

-+--+11 ()

轻组分平衡:

dt

x M d y V y V x L x L j j j j j j j j j j ][1111=

-+---++ ()

式中:L 表示回流量,下标指回流液来自哪块板;

V 表示上升蒸汽量,下标指来自哪一块板的上升蒸汽;

M 指液相的蓄存量;

y x 、分别指液相和气相中轻组分的含量,同样下标指回流液及上升蒸汽来自哪块塔板。

由于各部分的动态方程。可整理得到整塔的动态方程组。对于整个精馏塔来说是一个多容量的,相互交叉连接的复杂过程,要整理出整塔的传递函数是相当复杂的。

第2章 控制系统设计

单回路系统简介

1.单回路控制系统的结构和类型

反馈控制是基于被控量的偏差进行的,没有偏差也就不存在反馈控制。当然只要存在偏差,控制系统就不可能保持在理想控制要求上,而是在理想控制要求的附近摆动,所以反馈控制是接近理想要求,但永远也无法保持理想要求的控制。当被控对象呈现大延迟或受干扰较多,干扰频率较高时,要求系统快速反应实现控制目的时,反馈控制的效果往往不明显。

图单回路控

制系统方框

图

本次课

程设计我

要完成精馏塔提留段温度单回路控制系统设计,单回路控制系统又称简单控制系统,是指由一个控制对象、一个检测元件及变送器、一个调节器和一个执行器所构成的闭合系统。单回路控制系统结构简单、易于分析设计,投资少、便于施工,并能满足一般生产过程的控制要求,因此在生产中得到广泛应用

2.单回路控制系统的特点

1、它由一个测量变送装置、一个控制器、一个控制阀和相应的被控对象所组成。

2、控制器是根据被控变量与给定值的偏差来进行控制的。

3、系统结构简单,所需自动化技术工具少(仪表少),投资比较低,操作维护也比较方便,3.前馈-反馈控制系统

精馏塔提留段温度控制系统设计方案

提馏段温度控制系统采用串级控制方案,该控制系统的被控对象是D308塔灵敏板的温度。由于对灵敏板的温度指标要求严格,而其影响干扰又很多,而干扰的存在会直接影响产品的质量,这里的主要干扰是进料流量,它存在容量滞后较大、负荷变化较剧烈、干扰比较频繁的问题。考虑到经济等方面的问题,采用单回路控制。

1.精馏塔提馏段被控变量的选择

被控变量的选择是控制系统设计的核心问题,选择得正确与否,会直接关系到生产的稳定操作,产品产量和质量的提高以及生产安全与劳动条件的改善等。这里对于以温度为操作指标的生产过程,就选择温度作为被控变量,因为温度具有足够大的灵敏度反映产品质量的变化。此外,选择温度作为被控变量时,考虑到了工艺的合理性和国内外仪表生产的现状。

当被控变量选定之后,下一步就要考虑选择哪个参数作为操纵变量,去克服干扰对被控变量的影响。 2.提馏段温度控制系统温度检测点选择

通常,若希望保持塔顶产品质量符合要求,也就是顶部馏出物为主要产品时,应把间接反映质量的温度检测点放在塔顶,构成所谓精馏段温度控制系统。同样,为了保证塔底产品符合质量要求,温度检测点则应放在塔底,实施提馏段温度控制系统。本设计中采用的就是后者。

采用塔底温度作为间接质量指标时,实际上把温度检测点放置在塔底是极少数的。因为在分离比较纯的产品时,邻近塔两端的各板之间温差是很小的,这时塔底的温度出现稍许变化,产品质量就可能超出允许的范围,因而必须要求温度检测装置有很高的精度与灵敏度,才能满足控制系统的要求。这一点实现起来有较大的难度。所以,在实际使用中是把温度检测点放在进料板与塔底之间的灵敏板上。

所谓灵敏板,是当塔受到干扰或控制作用时,塔内各板的组分都将发生变化,随之各塔板的温度也将发生变化,当达到新的稳态时,温度变化最大的那块塔板即称为灵敏板。

灵敏板的位置可以通过逐板计算,经比较后得出,但是,由于塔板的效率不易估准,所以还需结合实践结果加以确定。通常,先根据测算,确定灵敏板的大致位置,然后在它附近设置多个检测点,根据实际运行中的情况,从中选择最佳的测量点作为灵敏板。 3.精馏塔提馏段温度单回路控制系统设计

图精馏塔提馏段单回路温度控制方案

4.精馏塔提馏段温度单回路控制系统设计

反馈控制系统的被控对象选择精馏塔提馏段温度灵敏板,控制变量选择精馏塔精馏段灵敏板温度,操作变量选择塔顶回流的流量,通过控制蒸汽阀开度,最终实现对精馏塔提馏段温度的控制。

加热

蒸汽

第3章硬件选型

控制器选择

在实际工业生产应用中,调节器是构成自动控制系统的核心仪表,它将来自变送器的测量信号V

I

与调

节器的内给定或外给定信号V

S 进行比较,得到其偏差e,有e=V

I

-V

S

,然后调节器对该偏差信号按某一规律

进行运算,输出调节信号控制执行机构的动作,以实现对被控变量如温度、液位、压力和流量等的自动控制作用。

调节器的分类方法很多,按使用的能源来分,有气动调节器和电动调节器;按结构形式分有基地式调节器、单元组合调节器和组装式调节器。单元组合调节器有气动单元组合调节器和电动单元组合调节器。共有I型、II型和III型调节器。由于DDZ-III型调节器性能优越,易于与计算机联用。因此,本设计的调节器选择使用PID算法的DDZ-III型调节器。

图 DDZ—Ⅲ型电动调节器DTZ—2100接线端子图

执行器的选型

执行器在控制系统中的作用是接受来自控制器的控制信号,通过其本身开度的变化,从而达到控制流量的目的。

精馏塔的回流控制阀应在故障时全开来保证全回流,所以选择气关阀。

本系统采用电/气阀门定位器与气动执行机构配套使用来控制阀门开度。

如图2-6所示

图阀门定位器与气动调节机构配套使用原理图

图配气动薄膜调节阀的电气阀门定位器

动作原理如图 2-7 所示,它按力矩平衡原理动作的,当电流信号通入到力矩马达 1 的线圈两端时,它与永久磁钢作用后,主杠杆 2 产生一个向右的力,使主杠杆 2 绕支点 13 转动,挡板 14 靠近喷嘴15,喷嘴背压经放大器 16 放大后,送入到薄膜室 8 的压力增加,使阀杆向下移动,并带动反馈杆 9 绕支点 4 转动,反馈凸轮 5 也跟着作顺时针方向转动,通过滚轮 10 使付杠杆 7 绕支点 6 转动,并将反馈弹簧 11 拉伸,弹簧 11 对主杠杆 2 的力矩与电流信号

使力矩马达作用在主杠杆上的力矩相平衡时仪表达到平衡状态。此时,一定的电流信号就对应于一定的阀门位置。弹簧 12 是作调整零位用的。

2. 执行机构选择

选用反作用方式气动薄膜式执行机构,具体型号为5235LA

主要技术参数(见表1)

表1 5235LA技术参数

接线端子图:

+ I0 -

图阀门定位器5235LA接线端子图

调节机构选择

调节阀选用直通单座调节阀,器阀体内只有一个阀芯和一个阀座。其特点是结构简单、泄露量小(甚至可以完全切断)和允许压差小。具体型号为ZXP型气动薄膜单座调节阀。

主要技术参数(见表2)

表2 ZXP型调节阀参数

调节阀口径的选择应依据计算得到的流量系数K V 来选取。 电—气阀门定位器选择

选用ZPD —2000系列电—气阀门定位器 主要技术参数(见表3)

表3 ZPD2111型电—气阀门定位器参数表

温度变送器的选择

根据测量精度和测量范围等要求,选用K 型镍铬-镍硅热电偶为温度传感器,选择K B W -1121为温度变送器。

主要技术指标:

1、输入信号:最小量程≥3mV

最大量程<80mV(根据配用热电偶而定)

2、输出信号:1~5V 或4~20mA

3、负载电阻:0~500Ω

4、精度:±%(量程范围≥5mV)

±%(5mV量程范围≥3mV

5、工作条件:环境温度:5~40℃

相对湿度:10%-75%

供电电源:24V±10%

周围空气中不含有腐蚀性气体

6、功耗:2w

表4 KBW型热电偶变送器型号与规格型号测温元件规格(测温范围)

单位0C

名称分度号

KBW-1121镍铬—

镍硅K 0~800℃,0~1200℃

0~1300℃,400~700℃

200~500℃,600~

900℃

500~800℃,500~

1300℃

接线图(如图2-7)

图 KBW-1121接线端子图

端子1、2为输入,3、4接补偿电阻,5、6为输出,7、8接24V直流电源。

第4章控制系统仿真先设定PID调节器的参数为,,

控制系统的Simulink仿真框图如下:

图控制系统仿真框图

图系统响应图

调节PID控制器的参数,比较在不同参数下的系统响应曲线。其中对于温度控制系统,由于其对象容量滞后较大,被控变量受干扰作用后变化迟缓,一般选用较小的比例度,较大的积分时间,同时要加入微分作用,微分时间是积分时间的四分之一。

(1)可以考虑将微分时间调大来观察响应曲线的变化。

当,,时,

图5-3当,,时的系统响应图

(2)可以考虑将比例度调小来观察响应曲线的变化

,,时,

图-4,,时,系统的响应曲线

结合响应曲线的变化,可以看出当PID调节器的参数为,,时,系统相对其他情况下的响应达到稳定所需时间段,且能在达到稳定后保持在稳定值附近变化,超调量相比较而言也较小。

5.总结体会

两周的过程检测与仪表课程设计,加强了我们动手、思考和解决问题的能力。在此期间我们热情高涨,也曾一度失落过。从开始时满腹激情到最后疲惫不堪的复杂心情,点点滴滴无不令我回味无长。

在设计过程中遇到的问题,可以说是有一定难度的,一开始大家都很有耐心地查找资料,可到后面建立被控对象数学模型的时候,很多同学都不懂怎么进行下去。不过我想这毕竟是第一次接触,难免会遇到过各种各样的问题,同时在设计的过程中也发现了自己的不足之处,对以前所学过的知识理解得不够深刻,掌握得不够牢固。

另外,在仿真过程确实也有些辛苦,事先要定参数,考虑整个控制系统的控制质量,而其中的参数整定很有技巧。大家都想精益求情,整定的结果虽然已经很符合要求,但是依然不满足,朝着快、准、稳三个方面的更高层次进军。在用SIMULINK做仿真时,在电脑前一坐就是半天,人累的有些是腰酸背痛,但苦中也有乐,在如今单一的理论学习中,很少有机会能有实践的机会。这次设计也是一个团队的任务,一

起学习可以让我们有说有笑,相互帮助,更考验了我们团队间的默契,多少人间欢乐在这里洒下,我感觉我和同学们之间的距离更加近了。

经过将近两个星期的艰辛付出,有痛苦也有快乐,有坚定也有抱怨,但是最终我们大伙还是都努力克服了重重困难。元月12日,我的课程设计终于顺利完成了。尽管在设计中遇到的很多专业知识问题,但是通过老师的辛勤指导和同学的耐心讲解,我们迎难而上,我们坚信胜利就在前方。与此同时,在老师的身上我们也学到很多实用的知识,在此,对给过我帮助的同学和刘广璞、王泽兵老师表示忠心的感谢!

通过这次课程设计实习,我从中学到了很多,也真正领悟到了“态度决定一切”这句话的真正含义。首先这次课程设计使我懂得了理论与实际相结合的重要性。只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,把理论付诸实际行动,从实践中得出结论,才能更加深刻的理解书本所学知识,从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。

6.参考文献

[1]王正林.过程控制与Simulink应用. 北京:电子工业出版社,2007年

[2]于海生. 微型计算机控制技术 . 北京:清华大学出版社,2002年

[3]向婉成. 控制仪表与装置 . 北京:机械工业出版社,2006年

[4]林德杰. 过程控制仪表及控制系统 . 北京:机械工业出版社,2009年