中国文化经典研读晋灵公不君单元主题春秋笔法

- 格式:ppt

- 大小:1.58 MB

- 文档页数:34

2014-01教学实践《中国文化经典研读》作为新课标高中语文选修课之一,能让学生通过研读经典著作,感受文化经典的深沉哲思,领略先贤哲人的风采。

本册书第三单元的教学目标之一是了解“春秋笔法”的内涵,了解中国古代史学的实录传统。

那么,什么是“春秋笔法”?所谓“春秋笔法”,即在文章的记叙之中表现出作者的思想倾向,而不是通过议论性文辞表达出来,是孔子首创的一种历史叙述方式和技巧。

据说孔子编写《春秋》,在记述历史时,从当时的伦理道德出发,以定名分、明等级作为评判人物和事件的标准,有时一字暗含褒贬。

行文中虽然不直接阐述对人物和事件的看法,但是通过细节描写、特定称谓、材料的筛选等,委婉而微妙地表达作者的看法。

如:《春秋》中对“郑伯克段于鄢”一事的记载,就集中体现了“春秋笔法”的特点。

郑国国君灭弟弟段的做法很阴险,所以称其为“伯”,而不称为“庄公”;弟弟不像弟弟,所以称“段”,而不称“弟”;兄弟间像两国国君作战,所以称“克”。

如此,作者对整个事件的好恶褒贬就都表现出来了。

再如,同样是杀人,又有“杀、弑、诛、戮”等不同字眼:“杀”可指杀有罪之人,也可指无罪之人;“弑”在古代指子杀父、臣杀君,一般指下杀上;“诛”主要用于杀有罪,杀不仁者,可以下杀上,也可以是上杀下;“戮”的对象可以是有罪之人、不仁之人,也可以是无罪之人。

简单的言语就透露出社会价值观和道德的评判。

“春秋笔法”是我国古代的一种历史叙述方式和技巧,是以合乎礼法作为标准,既包括不隐晦事实真相、据事直书的一面;也包括“为尊者讳,为贤者讳,为亲者讳”的曲笔的一面。

曲笔就是史学家曲从权贵或其个人情感而修史。

曲笔的表现,或假人以美,藉为私惠;或诬人以恶,持报己仇,或阿时,或媚主;或掩饰自家丑行,夸张故旧美德。

曲笔纯粹受制于主观情感。

唐代史学评论家刘知几把曲笔视为“小人之德”。

儒家思想对曲笔网开一面,甚至大加提倡。

这是儒家在“入世”的过程中,用伦理纲常观念迎合君主专制社会的结果。

第三单元春秋笔法经典原文3晋灵公不君读《春秋》必读“三传”,读“三传”必读《左传》。

左丘明的努力虽没能改变社会,守住渐渐消逝的三代之礼,但却给那个激荡的时代添上了一抹不变的原色,给我们留下了弥足珍贵的财富,让我们迷茫时,可以找到知音,找到榜样,找到单纯的感动!质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

国人对君子的崇尚由来已久。

可现在的很多人却已经忘记了这种温柔敦厚的儒家君子之风,各种因琐事导致的恶性事件频频见诸报端,就连一些著名学中国史学有着“秉笔直书”和“春秋笔法”两大传统。

“秉笔直书”,即直笔,遵循“书法不隐”“据事直书”的写史原则。

“春秋笔法”源自孔子修《春秋》,每用一字,必寓褒贬,后因以称曲折而意含褒贬的文字为“春秋笔法”。

你对“秉笔直书”和“春秋笔法”是怎样认识的?请写一段200字左右的文字表达你的观点。

[角度]“秉笔直书”方能著万世“春秋”。

示例:孔子高度评价董狐“书法不隐”,司马迁著《史记》,“不虚美,不隐恶”,被人称为“实录”,受到了崇高的赞誉。

我觉得,凡历史必得澄澈如镜,不能遮掩,方能还历史以真实。

《左传》记载了这样一件事:齐国大夫崔杼杀其国君齐庄公后,“大史书曰:‘崔杼弑其君。

’崔子杀之。

其弟嗣书,而死者二人。

其弟又书,乃舍之。

南史氏闻太史尽死,执简以往,闻既书矣,乃还。

”(《左传·襄公二十五年》)齐太史兄弟三人先后被杀,四弟继续书“弑”,终于成功。

古代如此,近代亦然。

1918年在北京创办《京报》的邵飘萍在“三一八”惨案发生后,由于坚持披露事实真相,支持民众反帝反军阀斗争,被奉系军阀杀害。

在“文革”中,不少记者不愿与“四人帮”同流合污,敢于说真话,说实话。

他们虽然遭到“四人帮”的种种迫害,却表现出了正直的史学家的尊严,人民会永远铭记他们的。

只有秉笔直书,才会真正著成千古流传的“春秋”。

一、基础巩固1.下列句子中,不含通假字的一句是()A.吾知所过矣,将改之 B.而观其辟丸也C.三进及溜D.衮职有阙解析:B项,“辟”同“避”;C项,“溜”通“罶”;D项,“阙”通“缺”。

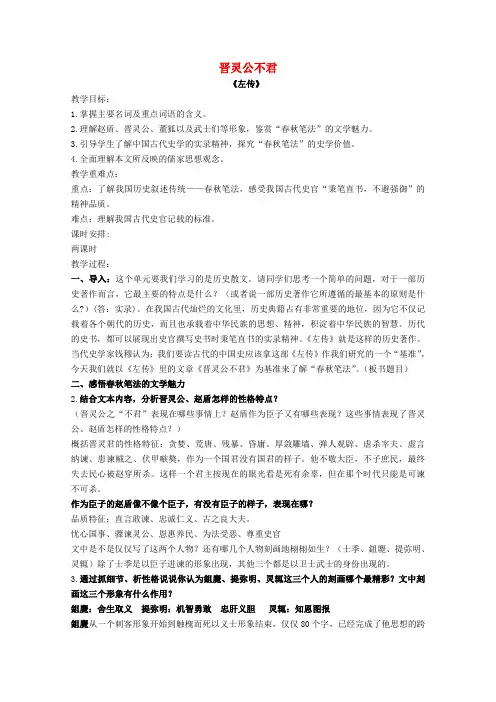

晋灵公不君《左传》教学目标:1.掌握主要名词及重点词语的含义。

2.理解赵盾、晋灵公、董狐以及武士们等形象,鉴赏“春秋笔法”的文学魅力。

3.引导学生了解中国古代史学的实录精神,探究“春秋笔法”的史学价值。

4.全面理解本文所反映的儒家思想观念。

教学重难点:重点:了解我国历史叙述传统——春秋笔法,感受我国古代史官“秉笔直书,不避强御”的精神品质。

难点:理解我国古代史官记载的标准。

课时安排:两课时教学过程:一、导入:这个单元要我们学习的是历史散文。

请同学们思考一个简单的问题,对于一部历史著作而言,它最主要的特点是什么?(或者说一部历史著作它所遵循的最基本的原则是什么?)(答:实录)。

在我国古代灿烂的文化里,历史典籍占有非常重要的地位,因为它不仅记载着各个朝代的历史,而且也承载着中华民族的思想、精神,积淀着中华民族的智慧。

历代的史书,都可以展现出史官撰写史书时秉笔直书的实录精神。

《左传》就是这样的历史著作。

当代史学家钱穆认为:我们要读古代的中国史应该拿这部《左传》作我们研究的一个“基准”,今天我们就以《左传》里的文章《晋灵公不君》为基准来了解“春秋笔法”。

(板书题目)二、感悟春秋笔法的文学魅力2.结合文本内容,分析晋灵公、赵盾怎样的性格特点?(晋灵公之“不君”表现在哪些事情上?赵盾作为臣子又有哪些表现?这些事情表现了晋灵公、赵盾怎样的性格特点?)概括晋灵君的性格特征:贪婪、荒唐、残暴、昏庸。

厚敛雕墙、弹人观辟、虐杀宰夫、虚言纳谏、患谏贼之、伏甲嗾獒,作为一个国君没有国君的样子。

他不敬大臣,不子庶民,最终失去民心被赵穿所杀。

这样一个君主按现在的眼光看是死有余辜,但在那个时代只能是可谏不可杀。

作为臣子的赵盾像不像个臣子,有没有臣子的样子,表现在哪?品质特征:直言敢谏、忠诚仁义、古之良大夫。

忧心国事、骤谏灵公、恩惠养民、为法受恶、尊重史官文中是不是仅仅写了这两个人物?还有哪几个人物刻画地栩栩如生?(士季、鉏麑、提弥明、灵辄)除了士季是以臣子进谏的形象出现,其他三个都是以卫士武士的身份出现的。

《晋灵公不君》教学设计教学目标:一、知识与能力理解赵盾、晋灵公、董狐及武士们等人物形象学习本文中所体现的叙事艺术二、过程与方法通过分组讨论,合作探究和自由辩论等方法让学生学会由浅入深地探究人物形象及文化思想和叙事艺术,品味春秋笔法蕴含的文化内涵三、情感态度与价值观学习史学家那种秉笔直书的实录精神教学过程:第一课时一、导入春秋时的晋国有一个大臣叫赵盾,他明明没有参与谋杀国王晋灵公的叛逆行动,满朝文武都可以证明他的清白,但是晋国的史官董狐却在朝堂之上,在文武朝臣面前,竟理直气壮地告诉大家:“作为史官,我已经写下晋赵盾弑其君。

”此言一出,赵盾有冤难言,文武百官也爱莫能助,这是怎么回事呢?今天我们就要看看这千古奇冤倒底是怎么加回事。

本文文学常识简介1.介绍《春秋》与《左传》。

《春秋》:我国第一部编年史,内容简约,只是大事年表式记载。

(见教材P28)《左传》(《春秋》三传之一):是我国古代一部编年体的历史著作。

西汉初称《左氏春秋》。

后又称《春秋左氏传》。

《左传》是《春秋左氏传》的简称。

叙事有“详而博”的特点,富有戏剧性的情节,有具体的人物活动,这种叙述风格成为后世楷模。

对“晋灵公不君”在《春秋》只一笔带过,但在《左传》中,同样写这个史事件,就写得有情节,有人物,情节有因有果,人物有血有肉。

2.文中所写事件涉及到哪些人?一君(晋灵公),四臣(谏臣赵盾、士季、叛臣赵穿、史臣董狐),三甲士(xx,提弥明;灵辄)晋灵公名夷皋,晋襄公之子,文公之孙,晋国第二十六君,在位14年,是中国历史上有名的暴君。

赵盾,晋国的正卿(相当于首相),谥号宣子。

二、初步感知全文1.读准字音,读清句读。

(请一些学生读相关段落,师板书字词)难认字:蹯翳食之箪橐与为公介为法受恶自诒伊通假字①从台上弹人,而观其辟丸也辟-避②宣子田于首山田-畋③子为正卿,亡不越竟竟-境④反不讨贼反-返⑤衮职有阙,惟仲山甫补之阙-缺⑥我之怀矣,自诒伊戚诒-贻2.齐读全文。

《中国文化经典研读·春秋笔法》(选修)作者:王彩莲来源:《学校教育研究》2017年第27期内容分析:选修教材《中国文化经典研读》第三单元“春秋笔法”的第一课。

学生对“春秋笔法”了解甚少,所以作为本单元第一课时,只探究两个问题即“春秋笔法”主要特点:暗含褒贬、秉笔直书和秉笔直书的依据“守礼据实”,以教材中的《晋灵公不君》和《春秋》(节选)、《崔杼弑其君》(节选)两个拓展材料为例,通过合作、思考、探究的方式和多重对话方式了解“春秋笔法”的主要特点,探究“春秋笔法”的文化内涵,了解“春秋笔法”秉笔直书的依据。

引导学生感受我国古代史官“不避强御,秉笔直书”的“实录”精神,培养学生传承求真务实精神,增强使命感和责任感。

教学重点:掌握“春秋笔法”的主要特点:含褒贬和笔直书。

探究“春秋笔法”的文化内涵。

教学难点:如何理解赵盾的“为法受恶”,探究“春秋笔法”秉笔直书的依据即“守礼据实”。

探究:以现代观念审视“春秋笔法”的内涵,评价其积极意义与历史局限,从中寻找现代社会可借鉴的思想资源。

课堂教学设计表章节名称 3.1 文化经典阅读·春秋笔法学时 1教学目标:知识和能力: 1、积累常用的文言实词、虚词等。

2、了解我国历史叙述传统“春秋笔法”的主要特点并探究其文化内涵。

3、培养学生合作、思考、探究、应用、拓展、创新能力。

过程和方法:通过自主、合作、探究的学习方式和多重对话的方式,促进学生均衡而学生的核心素养。

情感态度和价值观:1、引导学生感受我国古代史官“不避强御,秉笔直书”的“实录”精神2、培养学生传承求真务实精神,增强使命感和责任感。

本节课教学内容的分析选修教材《中国文化经典研读》第三单元“春秋笔法”的第一课。

学生对“春秋笔法”了解甚少,所以作为本单元第一课时,只探究两个问题即“春秋笔法”主要特点:暗含褒贬、秉笔直书和秉笔直书的依据“守礼据实”,以教材中的《晋灵公不君》和《春秋》(节选)、《崔杼弑其君》(节选)两个拓展材料为例,通过合作、思考、探究的方式和多重对话方式了解“春秋笔法”的主要特点,探究“春秋笔法”的文化内涵,了解“春秋笔法”秉笔直书的依据。

第三单元春秋笔法教学目标一、引导学生通过课文的学习,比较系统地了解中国古代历史著作的体例,体会《左传》的叙事风格。

二、了解“春秋笔法”的文化内涵,了解中国古代史学的实录传统。

单元介绍这个单元学习中国历史著作及史学思想,指导学生了解中国古代史学的实录传统、史学的发展历程和史书的体裁体例及相关史学思想。

经典原文选自《左传》,相关读物选自《史通》。

中国古代修史的传统非常悠久,据记载,早在周代,就已经有比较完备的史官制度了,有太史、小史、内史、外史、左史、右史等各种职衔的史官,“君举必书”。

当时的各诸侯国,也都有自己的史官。

著名的如晋太史董狐、齐太史兄弟和南史,他们不避强御,秉笔直书,大胆记录了国内发生的弑君事件,“董狐笔”和“太史简”成为后世的美谈。

到了西汉,汉武帝设置了太史公,司马谈、司马迁父子相继担任了这个官职。

这个职位使司马迁能够接触到大量的史籍,为他后来创作《史记》打下了坚实的基础。

汉宣帝以后,太史公这个职位渐渐不为人所重。

东汉时期,不设专门的史官,著史的职能由兰台、东观等机构承担。

兰台、东观都是掌管图书的地方,像班固就做过兰台令史,刘珍等人撰写的史书称为《东观汉记》。

至三国魏,又开始设置史官,称为著作郎。

其后,史官名目渐多,有著作佐郎、修史学士、起居令史、起居舍人等职务。

唐朝立国之初,设立了史馆,负责修撰前代史和国史。

此后,历朝都沿袭唐朝的制度,史馆修史,宰相或重臣监修,下一个朝代编写前朝历史。

中国现存最早的历史著作是《尚书》和《春秋》。

其中,《尚书》是历史文献集,《春秋》是编年体史书。

这两部书后来都成为儒家经典,列入经部(而不是史部)。

中国的史学在春秋战国时期经历了第一个高峰,出现了许多优秀历史著作,但这些史书大多在后来的流传过程中散佚了。

在成书于东汉的《汉书·艺文志》(简称《汉志》)中,史学著作附在“六艺略”“春秋”类里,只剩下了23家948篇。

流传至今的有《国语》《左传》《战国策》等。

3 晋灵公不君[知识·梳理]第1步读准字音——千言万语总关音胹.(ér) 熊蹯.(fán) 稽.首(qǐ) 鲜.克有终(xiǎn) 骤.谏(zhòu) 嗾.(sǒu) 翳.桑(yì) 食.之(sì) 橐.(tuó) 诒.(yí) 第2步识记通假——奥妙无穷方块字(1)而观其辟丸也(“辟”同“避”,躲避)(2)寘诸畚(“寘”同“置”,放置)(3)三进及溜(“溜”通“罶”,这里指屋檐下)(4)衮职有阙(“阙”通“缺”,过失)第3步一词多义——看我七十二变(1)患⎩⎪⎨⎪⎧ 问其故,而患.之(动词,担忧)公患.之(动词,厌恶)此数者用兵之患.也(《赤壁之战》)(名词,忌讳)人之患.在好为人师(《孟子·离娄上》) (名词,毛病)(2)观⎩⎨⎧而观.其辟丸也(动词,观看)岳阳楼之大观.也(《岳阳楼记》)(名词,景象)大王见臣列观.(《廉颇蔺相如列传》) (名词,一般的宫殿)(3)过⎩⎪⎨⎪⎧ 吾知所过.矣(动词,犯过错)人谁无过.,过而能改,善莫大焉(名词,过错)使妇人载以过.朝(动词,经过)闻大王有意督过.之(《鸿门宴》)(动词,责备)一日,大母过.余曰(《项脊轩志》)(动词,探望) (4)舍⎩⎪⎨⎪⎧ 舍.于翳桑(动词,住宿)食之,舍.其半(动词,留下)退避三舍.(《左传》)(名词,行军三十里为一舍)唐浮图慧褒始舍.于其址(《游褒禅山记》) (动词,筑舍定居)驽马十驾,功在不舍.(《劝学》)(动词,放弃)(5)视⎩⎪⎨⎪⎧ 而后视.之(动词,看见)视.为止,行为迟(《庖丁解牛》) (名词,视力、视察)下视.其辙,登轼而望之(《曹刿论战》) (动词,观察)子孙视.之不甚惜(《六国论》)(动词,看待) (6)善⎩⎪⎨⎪⎧ 过而能改,善.莫大焉(名词,好处)素善.留侯张良(《鸿门宴》)(动词,友好对待)因厚赂单于,答其善.意(《苏武传》) (形容词,善良、好的)弈秋,通国之善.弈者也(《弈秋》) (动词,擅长、善于)(7)如⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧ 夫如.是(动词,好像)方六七十,如.五六十(《子路、曾皙、冉有、 公西华侍坐》)(连词,或者)臣之壮也,犹不如.人(《烛之武退秦师》) (动词,赶得上、比得上)坐须臾,沛公起如.厕(《鸿门宴》) (动词,到、往)第4步词类活用——词性变化含义迥(1)晋灵公不君.(名词作动词,行君道) (2)人谁无过,过.而能改(名词作动词,犯错误) (3)公嗾.夫獒焉(名词作动词,发出唤狗的声音) (4)舍.于翳桑(名词作动词,住宿) (5)晨.往,寝门辟矣(名词作状语,在早晨) (6)使尽.之,而为之箪食与肉(形容词作动词,吃完) (7)问其故,而患.之(意动用法,以……为患,担忧) (8)晋侯饮.赵盾酒(使动用法,使……喝、给……喝) (9)食.之,舍其半(使动用法,使……吃饭) (10)倒戟以御公徒,而免.之(使动用法,使……幸免) (11)提弥明死.之(为动用法,为……而死) 第5步古今异义——词语的昨天和今天(1)书法..不隐 古义:记事的原则。