第一章 系统分析和设计方法的环境

- 格式:ppt

- 大小:1009.00 KB

- 文档页数:39

UML系统建模基础教程课后答案第一章面向对象设计与UML1.填空题(1)UML(2)封装继承多态(3)继承(4)瀑布模型喷泉模型基于组件的开发模型XP开发模型2.选择题(1) C(2) A B C D(3) A B C D(4) A B C(5) A3.简答题1.试述对象和类的关系。

(1)类是具有相同或相似结构、操作和约束规则的对象组成的集合,而对彖是某一类的具体化实例,每一个类都是具有某些共同特征的对象的抽象。

类与对象的关系就如模具和铸件的关系,类的实例化结果就是对象,而对一类対象的抽象就是类.类描述了一组有相同特性和相同行为的对象。

第二章UML通用知识点综述1.填空题(1)依赖泛化关联实现(2)视图图模型元素(3)实现视图部署视图(4)构造型标记值约束(5)规格说明修饰通用划分2.选择题(1) D(2) C(3) A(4) A B(5) D3.简答题(1)在UML中面向对象的事物有哪几种?在UML中,定义了四种基本的面向对象的事物,分别是结构事物、行为事物、分组事物和注释事物等。

(2)请说出构件的种类。

构件种类有:源代码构件、二进制构件和可执行构件。

(3)请说出试图有哪些种类。

在UML中主要包括的视图为静态视图、用例视图、交互视图、实现视图、状态机视图、活动视图、部署视图和模型管理视图。

(4)请说出视图和图的关系。

视图和图是包含和被包含的关系。

在每一种视图中都包含一种或多种图。

(5)请简述UML的通用机制。

UML提供了一些通用的公共机制,使用这些通用的公共机制(通用机制)能够使UML在各种图中添加适当的描述信息,从而完善UML的语义表达。

逋常,使用模型元素的基本功能不能够完善的表达所要描述的实际信息,这些通用机制可以有效地帮助表达,帮助我们进行有效的UML 建模。

UML提供的这些通用机制,贯穿于整个建模过程的方方面面。

前面我们提到,UML的通用机制包括规格说明、修饰和通用划分三个方面。

第三章Rational统一过程1.填空题(1)角色活动产物工作流(2)逻辑视图过程视图物理视图开发视图用例视图(3)设计开发验证(4)二维(5)周期迭代过程里程碑2.选择题(1) A B C D(2) A C D(3) A C D(4) A B C(5) A B C D3.简答题(1)请描述迭代过程有几个阶段。

第一章系统概述1.1系统开发的目的及背景随着我国企业规模的不断扩大,职工队伍变得越来越庞大。

这就导致职工信息不断增多,而人事管理是一项琐碎、复杂而又十分细致的工作,例如:检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等。

这些优点能够极大地提高人事工资资管理的效率,也是企业的科学化、正规化管理,与世界接轨的重要条件。

这就对企业人事管理提出了新的要求,用计算机管理系统来管理企业人事已经成为目前的趋势,使用计算机可以高速,快捷地完成以上工作。

在计算机联网后,数据在网上传递,可以实现数据共享,避免重复劳动,规范数据管理行为,从而提高了管理效率和水平。

企业人事管理系统便是以计算机为工具,通过对人事管理所需的信息管理,不仅把管理人员从繁琐的数据计算处理中解脱出来,而且优化了管理体系,使其高效化,简易化,智能化,也提高了透明度和互动性。

1.2 可行性研究1.2.1可行性研究方法通过调查分析企业人事管理系统所具备的能力及实现的方法。

确定总体结构,利用数据库所具有的能力,以最简洁最容易的方法,使其成为一个初级的系统软件。

1.2.2可行性综合分析(1)可行性:系统现阶段的发展过程中,利用现有人力和物力是完全具备的能力开发出来的,作为阶段性产品,日后的发展空间大,实现方法逐步简单容易。

对于该系统的技术要求,现行的软件开发条件,环境,完全可以实现。

SQL Server 2000完全可以提供该系统的操作要求和数据库需求。

所以企业人事管理系统在技术上是完全可行的。

(2)操作可行性:该系统的开发要求是界面简单,易于操作。

(3)经济可行性:该系统做为课程设计开发,经济可行性在此不做讨论。

(4)法律可行性:没有触犯任何国家法律,该系统在法律上具有可行性。

第二章需求分析2.1用户需求本系统是为了更好的实现人事各种信息的管理。

本系统主要针对查看员工的各种信息需求所设计的,可以很好的管理数据。

主要功能有:数据入库、查询、修改和删除等。

系统分析与设计的基础方法与技巧在信息技术的发展背景下,各行各业都在积极推动数字化转型,而系统分析与设计作为这一转型过程的核心环节,扮演着至关重要的角色。

系统分析与设计的成功与否直接影响着项目的实施效果和业务的成败。

本文将介绍系统分析与设计的基础方法与技巧,以便帮助读者更好地理解和应用于实践中。

一、系统分析的基础方法与技巧1. 需求收集与分析:系统分析的第一步是明确用户的需求。

这可以通过访谈、问卷调查、观察等多种方式进行收集。

在需求收集的过程中,需要注意全面、准确地了解用户的需求,并将其以可理解的方式记录下来。

收集到的需求要经过分析、整理、分类,确定其重要程度和优先级,以便为系统的开发和设计提供参考依据。

2. 数据流图:数据流图是一种直观的图形工具,用于描述和分析系统的数据流动。

通过数据流图,我们可以清晰地看到数据在系统中的传递和处理过程。

有效的数据流图应该包含主要的数据流、数据流进出口以及各个处理过程。

在绘制数据流图时,需要注意合理划分层次、确定适当的数据流和处理过程,并注明其功能和职责。

3. 数据字典:数据字典是对系统中使用到的数据进行定义和解释的文档。

它记录了每种数据项的名称、类型、长度、取值范围等详细信息,以及数据之间的关系和约束。

数据字典有助于系统分析员和设计师更好地理解数据,确保数据的一致性和完整性。

4. 用例图:用例图是一种用于描述和分析系统功能的图形工具。

它将系统和外部参与者之间的交互过程进行可视化,帮助数据库设计者更好地分析和理解系统的功能需求。

用例图主要包括参与者、用例和关系三个方面。

通过用例图,可以清楚地看到参与者与系统之间的交互,以及用例之间的关系。

二、系统设计的基础方法与技巧1. 模块化设计:模块化设计是将整个系统划分为相对独立的模块或组件,每个模块负责完成特定的功能。

通过模块化设计,可以提高系统的可维护性和可扩展性,降低系统的复杂度和耦合性。

在进行模块化设计时,需要合理划分模块的功能边界,明确各个模块之间的接口和依赖关系。

软件工程课程设计报告物流配送管理系统青岛工学院《软件工程课程设计》报告书题目物流配送管理系统学生姓名王硕郭庆博宋钊指导教师杨彦明系部信息工程系专业班级2009级计算机科学与技术1班目录摘要物流信息管理系统是一个由人和计算机等组成的能进行信息收集、传输、加工、保存、维护和使用的系统。

本系统主要通过使用管理信息系统(MIS)的方法,对日常业务处理和信息资源进行全面、系统的管理。

在整个系统开发的过程中,运用了软件工程的基本概念、相关技术和方法。

并且采用了系统生命周期的结构化程序设计方法,从而将整个系统开发各阶段(系统分析、系统设计、系统实施)的基本活动贯穿起来。

本系统希望能够通过物流进管理信息系统的建立,理顺信息流程和流向,使管理更加完善,使管理人员在信息系统的辅助下进行工作,提高管理的整体水平。

本系统采用Delphi开发设计,数据库采用SQL Server 2008。

关键词:物流配送信息系统SQL Server 2008 Delphi2005第一章系统分析1.1 概述1.1.1 系统分析的含义和目标系统分析(systems analysis),是指在管理信息系统开发的生命周期中应用系统思想和系统科学的原理进行分析工作的方法和技术。

系统分析阶段的目标:就是按系统规划所定的某个开发项目范围内明确系统开发的目标和用户的信息需求,提出系统的逻辑方案。

1.1.2 系统分析的任务系统分析的任务是:尽可能弄清用户对信息的需求,调查原信息系统的资源、输入、处理和输出。

完成新系统的逻辑设计,以满足业务发展要求。

系统分析的具体工作内容包括:(1)可行性分析;(2)详细调查;(3)系统性分析;(4)提出新系统的逻辑模型1.1.3 系统分析的步骤系统分析阶段的主要活动是:系统的初步调查、可行性研究、系统的详细调查、新系统逻辑方案的提出。

(1)系统的初步调查:系统的初步调查是着重于系统的总体目标、总体功能和发展方向。

(2)可行性的研究:可行性的研究是进一步明确系统的目标、规模与功能,对系统发展背景、必要性和意义进行调查分析并根据需要和可能提出拟定开发系统的初步方案计划。

《系统分析的基本方法》作业设计方案一、作业背景系统分析是计算机科学与技术中的重要分支,它主要钻研如何对复杂系统进行分析、设计和实施。

在系统分析的基本方法课程中,学生将进修系统分析的基本观点、原理和方法,为今后的系统设计与开发打下坚实基础。

二、作业目标本次作业旨在帮助学生加深对系统分析基本方法的理解,提高他们的分析和设计能力。

通过完成本次作业,学生将能够熟练运用系统分析的基本方法,为日后的系统设计与开发提供有效的指导。

三、作业要求1. 选择一个实际系统(可以是软件系统、信息系统或管理系统等),进行系统分析。

2. 运用系统分析的基本方法,包括需求分析、建模、设计等环节。

3. 撰写系统分析报告,详细描述所选系统的功能、结构、流程等内容。

4. 提交系统分析报告,并进行口头答辩。

四、作业步骤1. 确定系统分析对象:选择一个实际系统作为钻研对象,明确钻研的范围和目标。

2. 需求分析:收集系统相关信息,明确用户需求和功能要求。

3. 系统建模:根据需求分析结果,进行系统建模,包括数据流图、数据字典、结构图等。

4. 系统设计:设计系统的结构和功能,确定系统的核心模块和关键流程。

5. 撰写系统分析报告:将需求分析、系统建模、系统设计等内容整理成报告,包括系统概述、需求分析、系统建模、系统设计等部分。

6. 口头答辩:根据系统分析报告,进行口头答辩,回答老师提出的问题。

五、评分标准1. 系统分析的完备性:是否对系统进行了全面的分析和设计。

2. 系统分析的逻辑性:是否符合系统分析的基本方法和原理。

3. 系统分析报告的质量:报告内容是否清晰、详细,结构是否合理。

4. 口头答辩表现:是否能够清晰、自大地回答问题,展示对系统分析的理解。

六、参考资料1. 系统分析与设计方法(刘宏著)2. 系统分析与设计导论(王晓晨著)3. 系统分析与设计实务(张三著)七、作业时间安排1. 第1周:确定系统分析对象,进行需求分析。

2. 第2周:进行系统建模,设计系统结构。

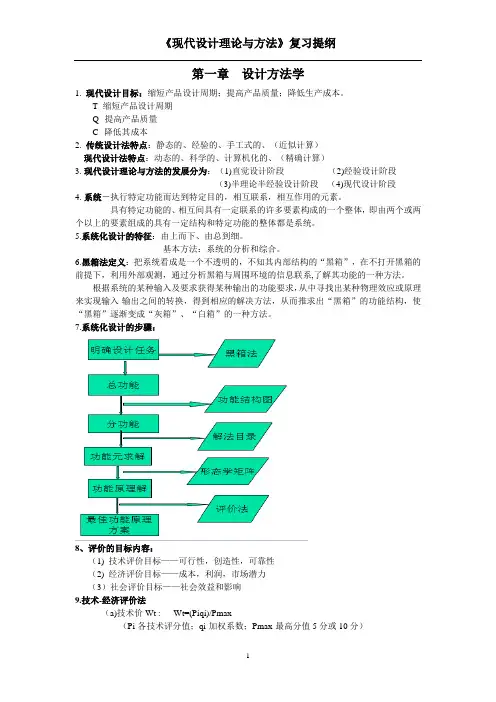

第一章设计方法学1. 现代设计目标:缩短产品设计周期;提高产品质量;降低生产成本。

T--缩短产品设计周期Q--提高产品质量C--降低其成本2. 传统设计法特点:静态的、经验的、手工式的、(近似计算)现代设计法特点:动态的、科学的、计算机化的、(精确计算)3.现代设计理论与方法的发展分为:(1)直觉设计阶段(2)经验设计阶段(3)半理论半经验设计阶段(4)现代设计阶段4.系统-执行特定功能而达到特定目的,相互联系,相互作用的元素。

具有特定功能的、相互间具有一定联系的许多要素构成的一个整体,即由两个或两个以上的要素组成的具有一定结构和特定功能的整体都是系统。

5.系统化设计的特征:由上而下、由总到细。

基本方法:系统的分析和综合。

6.黑箱法定义:把系统看成是一个不透明的,不知其内部结构的“黑箱”,在不打开黑箱的前提下,利用外部观测,通过分析黑箱与周围环境的信息联系,了解其功能的一种方法。

根据系统的某种输入及要求获得某种输出的功能要求,从中寻找出某种物理效应或原理来实现输入-输出之间的转换,得到相应的解决方法,从而推求出“黑箱”的功能结构,使“黑箱”逐渐变成“灰箱”、“白箱”的一种方法。

7.系统化设计的步骤:8、评价的目标内容:(1) 技术评价目标——可行性,创造性,可靠性(2) 经济评价目标——成本,利润,市场潜力(3)社会评价目标——社会效益和影响9.技术-经济评价法(a)技术价Wt : Wt=(Piqi)/Pmax(Pi-各技术评分值;qi-加权系数;Pmax-最高分值5分或10分)(b)经济价Ww:Ww=Hi/H=0.7Hz/H (Hi-理想成本;H-实际成本)(c)技术-经济综合评价:均值法:W=(Wt+Ww)/2双曲线法:W= (Wt.Ww )10.产品价值V=F/C ( F-功能C-成本)11.寿命周期成本(要会画出它的曲线图,并做分析)C=C1+C2 C1-生产成本C2-使用成本12、提高V途径(分5种情况讨论)F ↑/C →=V ↑功能F →/C ↓=V ↑成本F ↑/C ↓=V ↑功能、成本F ↑↑/C ↑=V ↑功能F ↓/C ↓↓=V ↑成本第二章机械优化设计1.优化设计的数学模型统一形式描述:min f(x) x=[x1,x2,………xn]Ts.t. gi(x)<=0 i=1,2,3…mhj(x)=o j=1,2,……n(p<n)2. 迭代过程X(k+1)=x(k)+α(k)s(k)x(k)——第K步迭代点α(k)——第K步迭步长s(k)——第K步迭代方向3. 终止准则:(1)点距准则:(1)1 k k k ksαε+-=≤X X(2)下降准则:(3)梯度准则:4.一维搜索方法 : 对一维(也称一元或单变量)目标函数f(x)寻求其最优解x*的过得程称为一维优化,所使用的方法称为一维优化方法。

系统分析师的角色和系统设计方法在现代信息技术高速发展的时代,系统分析师扮演着至关重要的角色,他们负责分析和设计系统,以满足组织的需求。

本文将探讨系统分析师的角色以及他们所使用的系统设计方法。

首先,系统分析师是一个跨学科的角色,需要具备广泛的知识和技能。

他们不仅需要了解信息技术,还需要了解组织的业务流程和需求。

系统分析师需要与业务部门的人员密切合作,了解他们的需求和问题,然后将这些需求转化为系统设计的要求。

系统分析师的工作流程通常包括以下几个步骤:需求收集、需求分析、系统设计、系统测试和系统实施。

在需求收集阶段,系统分析师与业务部门的人员进行沟通,了解他们的需求和问题。

这可以通过面谈、问卷调查和观察等方式进行。

通过收集和整理需求,系统分析师可以获得一个全面的需求清单。

在需求分析阶段,系统分析师将收集到的需求进行分析和整理。

他们需要确定哪些需求是关键的,哪些是次要的。

通过与业务部门的人员沟通,系统分析师可以进一步细化需求,并将其转化为系统设计的要求。

在系统设计阶段,系统分析师需要制定一个详细的系统设计方案。

这包括确定系统的功能和特性,设计系统的架构,选择合适的技术和工具。

系统分析师还需要考虑系统的可扩展性、可维护性和安全性等方面的问题。

在设计系统时,系统分析师需要与开发人员密切合作,确保设计方案的可行性和有效性。

系统测试是系统分析师的另一个重要任务。

在系统测试阶段,系统分析师需要验证系统是否满足需求,并发现和修复可能存在的问题和错误。

系统分析师可以使用各种测试方法和工具来进行测试,包括功能测试、性能测试和安全测试等。

最后,系统分析师需要协助系统的实施。

他们需要与开发人员和业务部门的人员合作,确保系统的顺利部署和运行。

系统分析师还需要培训用户,帮助他们熟悉系统的使用方法和功能。

在系统设计方法方面,系统分析师可以使用许多不同的方法和技术。

其中一种常用的方法是结构化分析和设计方法。

这种方法将系统分解为不同的模块和功能,然后通过定义模块之间的接口和关系来设计系统。

系统论与设计方法学".一前言20世纪80年代,伴随着新技术革命浪潮而来的是崛起并发展的系统论、控制论和信息论。

如今,人类社会走入了一个崭新的只是综合时代,变化的时代要求有新的方法论引导,系统方法就是应时而生的适应大综合、系统化潮流的方法。

要把握这样的世界就要具备系统方法这一具体时代性的工具。

社会发展的复杂性、多变性,用过去那种不同科学、领域孤立提出和解决问题的思维方式已不可能全面地认识和解决复杂的实际问题。

也就是说,时代要求从事设计艺术的人必须使用一种科学的思维方式才能应付纷繁复杂的社会,从而设计好的产品。

现代系统科学不仅为人们提供了科学的系统观,还为人们提供了崭新的系统思维方式,系统思维方式是解决现代化创造过程中复杂问题必备的思维方式。

系统论、控制论和信息论三门理论都共同把对象作为包含信息流和控制机制的有机系统来考察。

三论构成了系统科学,其核心思想一系统观,也是人类理论思想和科学方法论发展的产物。

思想的来源系统思想源远流长,但作为一门科学的系统论,人们公认是美籍奥地利人、理论生物学家L.V.贝塔朗菲(L.Von.Bertalanffy)创立的。

他在1932年发表“抗体系统论”,提出了系统论的思想。

1937年提出了一般系统论原理,奠定了这门科学的理论基础。

但是他的论文《关于一般系统论》,到1945年才公开发表,他的理论到1948年在美国再次讲授“一般系统论”时,才得到学术界的重视。

确立这门科学学术地位的是1968年贝塔朗菲发表的专著:《一般系统理论基础、发展和应用》(《GeneralSystemTheory;Foundations,Development, Applications》),该书被公认为是这门学科的代表作。

系统一词,来源于古希腊语,是由部分构成整体的意思。

今天人们从各种角度上研究系统,对系统下的定义不下几十种。

如说“系统是诸元素及其顺常行为的给定集合”,“系统是有组织的和被组织化的全体”,“系统是有联系的物质和过程的集合”,“系统是许多要素保持有机的秩序,向同一目的行动的东西”,等等。

信息系统分析与设计(总复习题)资料信息系统分析与设计(总复习题)信息系统分析与设计(第4版)第一章系统思想1、解释下列名词:系统结构、系统功能、系统目的性、系统的稳定性、系统的突变性、系统的自组织性、系统的相似性。

答:系统结构:一个系统是其构成要素的集合,这些要素相互联系、相互制约。

系统内部各要素之间相对稳定的联系方式、组织秩序及时空关系的内在表现形式,就是系统的结构。

系统功能:系统功能是指系统与外部环境相互联系和相互作用中表现出来的性质、能力和功效。

系统目的性:系统的目的性是系统发展变化时表现出来的特点。

系统在于环境的相互作用中,在一定的范围内,其发展变化表现出坚持趋向某种预先确定的状态。

人工系统的目标,实际上是事先确定的人为目标,这种目标是以关于对象的条件来定义的。

系统的稳定性:系统的稳定性是指在外界作用下的开放系统有一定的自我稳定能力,能够在一定范围内自我调节,从而保持和恢复原来的有序状态、原有的结构和功能。

系统的突变性:系统的突变性,是指系统通过失稳从一种状态进入另一种状态的一种剧烈变化过程。

它是系统质变的一种基本形式。

系统的自组织性:系统的自组织性是指开放系统在系统内外因素的相互作用下,自发组织起来,使系统从无序到有序,从低级有序到高级有序。

系统的相似性:相似性是系统的基本特征。

系统相似性是指系统具有同构和同态的性质,体现在系统结构、存在方式和演化过程具有共同性。

2、系统工程方法的一般步骤是什么?答:步骤有:①问题定义、②目标选择、③系统综合、④系统分析、⑤最优系统选择、⑥实施计划第二章信息、管理与信息系统1、什么是信息?联系实际说明信息的主要特性。

信息是经过加工后的数据。

它对接收者有用,对决策或行为有现实或潜在的价值。

信息具有事实性、扩散性、传输性、共享性、增值性、不完全性、等级性和滞后性。

1、说明数据处理系统、管理信息系统、决策支持系统、主管支持系统的各自特点。

数据处理系统:主要功能是:记录、保存精确数据,检索数据,计算,产生报表、账单。

数据库系统概论课程设计报告2011年05月28 日目录引言 (1)第一章系统分析 (1)功能需求 (2)待开发系统功能 (2)第二章系统功能概要设计 (2)系统主要功能模块设计 (2)系统处理流程分析 (3)系统接口设计 (4)外部接口 (4)内部接口 (5)第三章系统数据库设计 (5)系统数据库分析 (5)系统关系表 (6)数据字典 (6)数据项 (6)数据结构 (7)数据流表 (8)数据存储 (8)处理过程 (9)第四章概念结构设计 (9)用户管理模块 (9)图书管理模块 (10)图书销售管理模块 (11)查询管理模块 (12)报表查询管理模块 (13)数据管理模块 (14)图书销售管理系统E-R图 (15)第五章逻辑结构设计 (16)与系统E-R图对应的关系模式 (16)试题所对应的关系模式 (16)联系所对应的关系模式 (16)关系模式优化处理 (17)第六章物理结构设计 (18)系统数据处理特点 (18)系统数据存储选择 (18)第七章数据库的实施和维护 (18)数据库的实施 (19)致谢 (20)引言随着计算机的普及书店规模的不断扩大,传统的图书销售管理方法,都是通过人工统计和计算的管理方式进行的.这样的管理方法不但费时费力,也容易产生计算上的错误和疏漏;计算机技术的全面普及,打破了书店管理的传统管理方法,提高了管理效率的同时,克服了传统管理方法中易产生的问题,使管理员能够有序的、全面的对图书销售和库存进行管理.通过图书销售管理系统可以解决书店管理中遇到的各种问题,该图书销售管理系统分析了市场需求和实际需要,利用Microsoft Visual Studio 2008连接SQL数据库的方式,实现了书店的图书销售等一系列管理,该系统具有处理图书录入、图书销售及管理、图书查询、报表查询等功能.第一章系统分析功能需求:本系统是根据书店的实际需求而开发的,要求稳定、可靠的实现图书销售的自动化管理,通过本系统可以达到以下目标:a、用户管理:对系统所有用户的相关信息进行管理.b、图书管理:对图书信息进行添加以及编辑,对图书基本信息的录入及编辑包括图书类别、图书进价、图书售价、图书出版社、图书折扣、图书作者等.c、图书销售管理:对图书的销售信息进行动态添加并实现对图书库存量的动态修改等,所添加的图书销售信息包括图书的售价、折扣、销售日期.d、查询管理:用户根据实际需要对图书、图书销售、图书库存等信息分类查询.e、报表查询:系统用户可以通过对时间段的选择来查看该段时间内图书的销售情况,以便于做出更为合理的销售计划、提高效益.f、数据管理:为了防止系统用户的误操作,用户可以根据自己的需要对图书信息、销售数据等进行备份等操作.待开发软件功能:通过以上的系统目标分析,根据以上系统所要满足的功能,设计出了图书销售管理系统的主要功能模块图,如图所示.图图书销售管理系统的系统功能图第二章系统功能概要设计该图书销售管理系统是根据书店的情况结合实际需求而开发的,完全能够帮助书店实现高效、准确的图书销售自动化管理.系统主要功能模块设计:结合前面对系统功能的分析,以及Microsoft Visual Studio 2008开发环境的特点,得到如下图所示的系统功能模块图:图图书销售管理系统主要功能模块图系统各个模块功能分配如下:1用户管理模块:系统用户根据权限进行系统登录并对相关用户信息进行管理;2图书管理模块:对图书的各种信息、类别进行录入、管理;3图书销售管理模块:对图书的各种销售信息进行录入、管理;4查询管理模块:对各种信息进行统计、查询;5报表查询管理模块:对销售完的图书进行统计、查询;6数据管理功能模块:对系统相关数据进行操作.系统处理流程分析:1系统启动,用户根据自己的身份选择登录用户类型并进行身份验证根据用户输入的登录信息与数据库中的信息进行比对;2登录成功后,进入系统主界面;3系统初始化,导入数据库;4登录成功的用户根据自己的权限级别进行相应的功能选择并进行操作;5退出系统.系统具体处理流程如图所示:系统接口设计:外部接口1 用户界面:采用GUI图形用户界面,含菜单、图片控件、Button按钮、文本框等元素.2 软件接口:系统运行于Microsoft Visual Studio 2008 开发环境下.3 硬件接口:运行于PC机上.内部接口1用户管理模块M1:由相应事件驱动消息激活,完成用户登陆功能,之后进入消息循环状态,对相关用户信息进行操作.2图书管理模块:由相应事件驱动消息激活,完成图书信息管理,之后进入消息循环状态.3图书销售管理模块M3:由相应事件驱动消息激活,完成图书销售以及销售信息管理,之后进入消息循环状态.4查询管理模块M4:由相应事件驱动消息激活,完成对图书相关信息的查询功能,之后进入消息循环状态.5报表查询管理模块M5:由相应事件驱动消息激活,完成图书销售报表查询,之后进入消息循环状态.6数据管理模块M6:由相应事件驱动消息激活,对系统相关数据进行操作,之后进入消息循环状态.第三章系统数据库设计系统数据库分析:通过对图书销售管理系统的功能分析我们已知道,图书销售管理系统具有处理图书录入、图书销售、销售统计、查询库存等功能,通过该系统能够帮助用户迅速准确的对已销售图书和剩余库存图书进行统计和销售数据的汇总工作,以此来提高书店的管理效率以及实际操作过程中的准确性.因此,在该系统的后台就必须得有一个强大的数据库作为其功能的支持.SQLStructured Query Language作为一门结构化查询语言,是关系数据库的标准语言,也是一个通用的、功能极强的关系数据库语言.当前,几乎所有关系数据库管理系统软件都支持SQL,而许多的软件厂商也对SQL的基本命令集进行了不同程度的扩充和修改,使用户在对其功能的使用上更加的容易.所以,在图书销售管理系统的数据库使用上就选择SQL数据库.系统关系表:在对图书销售管理系统的功能模块进行了设计的基础上,要使其能够稳定、可靠的实现图书销售的自动化管理,就必须建立关系型数据表,具体关系表如下:1用户信息Users:UserID用户账号、Password用户密码、Quanxian用户权限;2 图书信息BookInfo:BookID图书编号、BookName图书名称、CategoryID图书类别编号、Author图书作者、Publisher图书出版社、PublisherDate图书出版日期、Purchase图书进价、Price图书售价、StockNumber图书库存数量、Discount图书折扣、Barcode图书条形码;3 图书类别信息CategoryInfo:CategoryID图书类别编号、CategoryName图书类别名;4图书销售信息SakeDetails:SaleID销售编号、BookID图书编号、RealSalePrice 销售价格、SaleNuber销售数量、SaleDate销售日期.在系统的实际运行中,使用系统的有三个权限级别的用户,分别是顾客、一般用户员工、数据库管理员DBA,作为游客仅能进入系统查看有限的图书信息.因此,作为顾客在数据库中没有相关信息记录.数据库管理员对图书销售管理系统拥有绝对的控制权,而一般用户对系统的控制权有限.数据库管理员能够动态的添加、删除一般用户且能够根据实际情况对一般用户的信息进行修改.在数据库管理员登录的系统的同时,一般用户不能进入到系统;相反,在一般用户进入系统后,数据库管理员也不能进入系统.数据字典:根据系统需求分析,利用表格方式设计出了以下数据字典:数据项数据字典的数据项如下表所示:数据结构数据字典的数据结构如下表:数据流表数据字典的数据流如下表所示:数据存储数据字典的数据存储如下表所示:处理过程数据字典的处理过程如下表所示:第四章概念结构设计经过前面的系统功能需求分析,确定了该图书销售管理系统由用户管理、图书管理、图书类别、查询管理以及销售报表等几大功能模块组成.下面给出各个功能模块的分析及分E-R图的设计及对其进行的各项调整.用户管理模块:经过小组成员对图书销售管理系统的功能分析得出,该系统对用户的设置类型为两种,一种是系统管理员也即数据库管理员DBA,另一种用户即图书销售管理系统的一般用户操作员,该图书销售系统的管理员为一个,一般用户操作员为多个.2种用户对系统的功能控制权限不同,具体如下:A、管理员:对系统的一般用户进行信息添加、删除,一个系统管理员可以对多个一般用户的信息进行管理;对图书信息进行登记、修改,对图书类别信息进行添加、修改,对图书的各种信息进行查询以及销售报表的查询.B、操作员:对自己的用户信息进行修改、对图书的销售进行管理、登记,对图书肚饿各种信息进行查询.图书管理模块:图书管理模块的设计是对图书的各种相关信息以及图书的类别信息进行添加、修改等操作,图书信息的添加有系统管理员操作.A、图书信息:每一种图书对应着一个图书类别,图书与图书类别之间是多对一的关系.B、图书类别信息:一种图书类别由多种不同的图书,图书类别与图书之间是一对多的关系.C、一个管理员可以添加多种图书,图书与管理员之间是多对一的关系,;一个管理员可以添加多种图书类别信息,图书类别与管理员之间是多对一的关系.图图书管理E-R图图书销售管理模块:图书销售管理模块的功能比较单一,其主要功能是让一般用户操作员实现对图书销售信息的动态添加,以便于系统用户根据图书的销售情况对图书的销售进行预测,更好的做好图书销售的调整计划.A、图书销售信息:每本图书的销售只能由一个操作员来完成,不同图书的销售可以由不同的操作员来完成添加,图书的销售与操作员之间是多对多的关系.B、一般用户操作员:每个操作员可以销售多本不同的图书,操作员与图书销售之间是多对多的关图图书销售管理模块E-R图系.查询管理模块:查询管理模块的设计使得系统管理员能够动态的根据需要查询各类图书信息以及图书库存信息,能够更好的方便用户对图书做出管理,提高工作效率.该管理模块分为三个部分即:图书查询、分类查询、库存查询.图书查询是根据用户输入的图书名或者图书条形码查找图书的相关信息;分类查询是根据用户输入的图书类别名查找该类别下的所有图书;图书库存查询是根据用户输入的图书编号查找该编号对应的图书名以及图书数量.A、图书查询:该查询涉及到的关系表为X表,该查询操作只能同时由一个用户来完成管理员、操作员,每个系统用户都可以进行查询,该查询与用户之间是多对多的关系.B、分类查询:该查询涉及到的关系表位Y表,该查询操作只能同时由一个用户来完成管理员、操作员,每个系统用户都可以进行查询,该查询与用户之间是多对一的关系.C、库存查询:该查询涉及到的关系表位Z表,该查询操作只能同时由一个用户来完成管理员、操作员,每个系统用户都可以进行查询,该查询与用户之间是多对一的关系.D、用户:这里的用户包括管理员和一般用户操作员,涉及到用户表U,用户可以一次根据查询种类进行多种图书的查询,用户与这三种查询之间是多对多的关系.图查询管理模块E-R图报表查询管理模块:报表查询管理模块的设计使得管理员能够更为方便的查看、打印各类图书的销售统计情况.该查询模块分为三个查询部分,系统管理员可以根据自己的实际需要选择相应的报表查询种类查看图书销售的统计信息,具体即为:日度报表查询、月度报表查询、年度报表查询三类.三类报表查询都是根据系统管理员输入的相关销售时间段来查看在该时间段内所有的图书销售统计情况.报表查询涉及到的关系表为S表,所涉及到的属性为S表的所有属性,即为:SaleID、BookID、RealSalePrice、SaleNuber、SaleDate.再者系统管理员可以对销售报表按日度、月度、年度三类来查询,而销售报表只能够被系统管理员所查询.所以,系统管理员与报表之间是一对多的关系.数据管理模块:图书销售管理系统设计中数据管理模块的设计是为了便于系统用户能够备份系统中的图书信息、图书类别信息、图书销售信息、用户信息等数据以及恢复被系统用户误操作所删除的相关信息,该模块功能的实现主要依靠U、B、S、C四个关系数据表.图书销售管理系统E-R图:管理员UserID、Password、Quanxian;操作员UserID、Password、Quanxian;图书BookID、CategoryID 、BookName、Author、Publisher、PublishDate、Purchase、Price、StockNumber、Discount、Barcode;图书类别CategoryID、CategoryName;图书销售SaleID、BookID、RealSalePrice、SaleNuber、SaleDate;图书查询BookID、CategoryID 、BookName、Author、Publisher、PublishDate、Price、StockNumber、Discount、Barcode;分类查询CategoryName、BookName;库存查询BookID、BookName、StockNumber;销售报表SaleID、BookID、RealSalePrice、SaleNuber、SaleDate.图图书销售管理系统E-R图第五章逻辑结构设计与系统E-R图对应的关系模式:实体所对应的关系模式管理员UserID、Password、Quanxian;操作员UserID、Password、Quanxian;图书BookID、CategoryID 、BookName、Author、Publisher、PublishDate、Purchase、Price、StockNumber、Discount、Barcode;图书类别CategoryID、CategoryName;图书销售SaleID、BookID、RealSalePrice、SaleNuber、SaleDate;图书查询BookID、CategoryID 、BookName、Author、Publisher、PublishDate、Price、StockNumber、Discount、Barcode;分类查询CategoryName、BookName;库存查询BookID、BookName、StockNumber;销售报表SaleID、BookID、RealSalePrice、SaleNuber、SaleDate.说明:1、下加横线部分表示关系的码;2、以上关系的详细内容说明请参照概念结构设计中的具体内容;3、上面的各个关系对概念结构设计中的部分相关内容了作了修改,主要加了各个实体之间的联系.联系所对应的关系模式:1把操作员与图书销售之间的n:m的销售联系转化为相应的关系模式如下:销售SaleID、BookID、RealSalePrice、SaleNuber、SaleDate;2把用户与图书查询之间的n:m的查询联系转化为相应的关系模式如下:查询BookID、CategoryID、BookName、Author、Publisher、PublishDate、Price、StockNumber、Discount、Barcode;3把用户与分类查询之间的n:m的查询联系转化为相应的关系模式如下:查询CategoryName、BookName;4把用户与库存查询之间的n:m的查询联系转化为相应的关系模式如下:查询BookID、BookName、StockNumber;5其他联系处理说明如下:管理员与操作员之间的1:n联系与用户关系合并;管理员与图书之间的1:n联系与图书关系合并;管理员与图书类别之间的1:n联系与图书类别关系合并;管理员与销售报表之间的1:n联系与销售关系合并.关系模式优化处理:按照数据依赖对关系模式进行逐一分析,并进行极小化处理:管理员UserID、Password、QuanxianBCNF;操作员UserID、Password、QuanxianBCNF;图书BookID、CategoryID 、BookName、Author、Publisher、PublishDate、Purchase、Price、StockNumber、Discount、BarcodeBCNF;图书类别CategoryID、CategoryNameBCNF;图书销售SaleID、BookID、RealSalePrice、SaleNuber、SaleDateBCNF;图书查询BookID、CategoryID 、BookName、Author、Publisher、PublishDate、Price、StockNumber、Discount、BarcodeBCNF;优化说明:删除了图书进价,图书进价在这里只能对系统管理员开放,而一般用户操作员是看不到图书进价.分类查询CategoryName、BookNameBCNF;优化说明:图书信息表中留下了图书名,图书类别表中只选取了图书类别名,两个表中的其他属性在这里都没有选取.库存查询BookID、BookName、StockNumberBCNF;优化说明:选取图书信息表中的图书编号和图书名以及其中的图书库存量等属性,其他属性在这里联系不强就没有选取.销售报表SaleID、BookID、RealSalePrice、SaleNuber、SaleDateBCNF.第六章物理结构设计系统数据处理特点:通过对图书销售管理系统的分析可知,该系统中具有以下的特点:1图书销售管理模块、库存查询功能在图书的销售中需要被经常使用,而且数据的更新速度比较快;2各个部门之间信息共享较多,例如图书信息、销售信息等;但是系统中的用户信息不共享;3在该图书销售管理系统中系统的一般用户操作员只完成对图书的销售外,其他系统使用权有限;而该系统的管理员对系统的使用权极大的高于一般用户操作员,这也体现了系统管理员的重要性.系统数据存储选择:为了提高系统性能,现根据应用情况将数据按照易变部分和稳定部分、经常存取部分和存取频率较低的部分分别在两个磁盘上存放.同时,考虑到本系统是多用户的,为了提高效率,数据库的备份的数据和日志文件将保存在磁带中.经常存取部分:图书信息BookID、BookName、CategoryID、Author、Publisher、PublishDate、Purchase、Price、StockNumber、Discount、Barcode;销售信息SaleID、BookID、RealSalePrice、SaleNuber、SaleDate;顾客顾客编号、级别、姓名、年龄、性别、证件号码、证件名称、所选项目、备注;存取频率较低的部分:用户信息UserID、Password、Quanxian;图书类别CategoryID、CategoryName;第七章数据库的实施数据库系统设计的根本目的,是为用户提供一个能够实际运行的系统,并保证该系统的稳定和高效.要做到这点,还有两项工作,就是数据库的实施、运行和数据库的维护.数据库的实施:在进行了数据库概念结构设计和物理结构设计之后,设计人员用DBMS提供的数据定义语言和其他实用程序将数据库逻辑设计和物理设计结果严格描述出来,成为DBMS 可以接受的源代码,再经过调试产生目标模式.然后就可以组织数据入库了.数据库实施主要包括以下工作:1用DDL定义数据库结构确定了数据库的逻辑结构与物理结构后,就可以用所选用的DBMS提供的数据定义语言DDL来严格描述数据库结构.2数据装载数据库结构建立好后,就可以向数据库中装载数据了.组织数据装载入库是数据库实施阶段最主要的工作.对于数据量不是很大的小型系统,可以用人式方法完成数据的入库,其步骤为:a. 筛选数据.需要装入数据库中的数据通常都分散在各个部门的数据文件或原始凭证中,所以首先必须把需要入库的数据筛选出来.b.转换数据格式.筛选出来的需要入库的数据,其格式往往不符合数据库要求,还需要进行转换.这种转换有时可能很复杂.c.输入数据.将转换好的数据输入计算机中.d.校验数据检查输入的数据是否有误.3编制与调试应用程序数据库应用程序的设计应该与数据设计并行进行.在数据库实施阶段,当数据库结构建立好后,就可以开始编制与调试数据库的应用程序,也就是说,编制与调试应用程序是与组织数据入库同步进行的.调试应用程序时由于数据入库尚未完成,可先使用模拟数据.4数据库试运行应用程序调试完成,并且已有一小部分数据入库后,就可以开始数据库的试运行.数据库试运行也称为联合调试,其主要工作包括:a、功能测试:即实际运行应用程序,执行对数据库的各种操作,测试应用程序的各种功能.b、性能测试:即测量系统的性能指标,分析是否符合设计目标.致谢在这次数据库系统概论的课程设计过程中,我们小组选择了图书销售管理系统的设计与实现.该系统能够顺利的完成,得益于老师的悉心指导和同学的帮助.更重要的是老师帮我们解决了许多技术上的难题,以至于我们能够将图书销售管理系统的功能做得尽可能的完善.在这其中,此次课程设计的指导老师唐春玲老师对我们的帮助尤为重要,在整个图书销售管理系统功能模块的设计与实现过程中,每当我们遇到无法通过自己的努力而解决的难题时,就会向唐老师寻求帮助,而唐老师每次不管忙或闲,总会抽时间为我们分析问题,找出解决问题的办法.在唐老师的指导过程中,她渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我们深深的启迪,使我们不仅了解到许多新知识、开阔了视野,更提高了自身的数据库设计能力.另外,感谢老师给我们提供这样一个课程设计的机会,使我们在学得专业知识的基础上能够自己动手并独立地完成数据库的设计与开发,使我们能够更多的学习一些实践应用知识,增强实际操作和动手应用能力.最后,我再一次感谢在整个课程设计期间,在各个方面给予我们帮助的老师和同学,正是因为有了你们的帮助,才使我们的课程设计得以顺利完成.。

信息系统分析与设计

信息系统分析与设计是指对信息系统的需求进行分析和设计的过程。

在当今信息社会中,信息系统的作用越来越重要,而信息系统的设计质量

直接影响了企业的竞争力和发展速度。

因此,进行信息系统分析与设计具

有重要的意义。

首先,信息系统分析与设计需要对用户的需求进行分析。

这包括对用

户的需求进行调研和收集,了解用户对信息系统的功能和性能方面的需求。

通过和用户的沟通和交流,我们可以进一步明确用户的需求,并确定信息

系统应具备的功能和特性。

接下来,信息系统分析与设计需要进行系统分析。

系统分析是指对已

有的系统进行调研和评估,找出现有系统的问题和不足,并确定改进的方向。

这包括对系统的运行效率、稳定性、安全性等方面进行评估和分析,

为后续的设计和改进提供依据。

最后,信息系统分析与设计需要进行系统的实施和测试。

系统的实施

是指将设计好的系统代码和数据库部署到实际的运行环境中,并进行调试

和配置,确保系统能够正常运行。

系统的测试则是指对系统进行各种测试,包括功能测试、性能测试和安全性测试等,以确保系统的质量和稳定性。

总结来说,信息系统分析与设计是一个非常重要的环节,它直接影响

到信息系统的运行效果和用户的满意度。

通过对用户需求的分析和系统分析,可以设计出满足用户需求并且能够稳定运行的信息系统。

因此,对信

息系统分析与设计的重视对于企业的发展非常重要。

第一章管理信息系统概论本章主要考核知识点包括:1. 信息的定义及特性。

2. 管理信息的层次及特性,尤其要注意三种不同层次管理信息的不同特点。

3. 信息系统开发中的两种分析方法的优缺点。

4. 管理信息系统的定义、结构和功能。

5. 理解管理信息系统的战略作用及面临的挑战。

一、信息的定义及特性(识记)(一)定义:信息是加工以后的,对人们的活动产生影响的数据。

(二)特性:1.真伪性。

即信息的准确性,是指信息能否客观反映现实世界事物的程度。

真实性是信息最基本的性质。

2.层次性。

是指信息是分等级的。

一般分为战略层、策略层和执行层。

3.可传输性。

是指信息可以通过各种网络快速传输和扩展。

4.可变换性。

指信息可以转化成不同的形态,也可以由不同的载体来存储。

5.共享性。

指信息不具有独占性。

二、管理信息及三种管理信息的不同特点(识记、举例、判断)管理信息是对企业生产经营活动中收到的原始数据进行加工处理、分析解释、明确意义后所产生的对其后的企业管理决策产生影响的信息。

管理信息的层次包括:战略信息、战术信息和作业信息。

1.战略信息:又称决策信息,是关系到全局和重大问题决策的信息。

2.战术信息:又称管理控制信息,是企业中层管理人员进行生产经营过程控制所需要的信息。

3.作业信息:是反映企业日常生产和经营管理活动的信息。

三、自底向上的分析方法和自顶向下的分析方法的优点和缺点(识记)自底向上的分析方法是指通过调查等方式,将业务的具体功能汇总、归纳成宏观的功能。

优点:● 符合现实应用的逻辑过程,开发的系统易于适应组织机构的真正需要。

● 有助于发现和理解每个系统的附加需要,并易于判断其费用。

● 相对来说,每个阶段的规模较小,易于控制和管理。

缺点:● 由于方法的汇总性质,汇总的系统不一定符合企业的整体目标。

为了达到系统的性能要求,往往不得不重新调整系统,甚至要求重新设计系统。

● 由于系统未进行全局规划,系统的数据一致性和完整性难以保证。

系统分析与设计学习软件系统分析和设计的基本方法随着科技的不断发展,软件系统在各个领域得到了广泛应用。

系统分析和设计作为软件开发过程中至关重要的环节,对于软件的质量和成功实施起着决定性的作用。

在这篇文章中,我们将介绍系统分析与设计的基本方法,帮助读者了解并学习这一重要的软件开发技术。

一、需求分析需求分析是软件开发的第一步,也是最重要的一步。

其目的是明确用户和系统之间的沟通,确保开发的软件能够满足用户的真正需求。

在进行需求分析时,可以采用以下几种方法:1. 建立需求文档:需求文档是记录用户需求的主要文件,包括用户需求的详细描述和软件系统的功能规格。

通过建立清晰的需求文档,可以帮助开发团队更好地理解用户需求,并为后续的设计和开发提供指导。

2. 用户访谈和问卷调查:与用户进行面对面的访谈或通过问卷调查的方式,可以更深入地了解用户需求和期望。

通过与用户的沟通,可以收集到更具体和准确的需求信息,并及时解决用户疑问和问题。

3. 原型设计:原型设计是在需求分析阶段开发一个简化的软件模型,以便用户和开发团队能够更直观地理解和验证需求。

通过原型设计,可以及早发现和解决需求不明确或矛盾的问题,提高系统的可靠性和用户体验。

二、系统设计在完成需求分析后,接下来是系统设计。

系统设计是根据需求分析得到的需求,制定出适应需求的软件系统架构和模块设计。

以下是一些常用的系统设计方法:1. 结构化设计:结构化设计是一种从整体到局部的设计方法,通过将系统分解成不同的模块以及模块之间的关系来进行设计。

这种方法可以使整个系统的设计更加清晰、模块化,并且有助于快速定位和解决问题。

2. 面向对象设计:面向对象设计是基于对象的概念,通过将系统划分为不同的对象和类,分析对象之间的关系和行为,来进行系统设计。

这种设计方法可以提高系统的可扩展性和重用性,减少代码的冗余和复杂性。

3. 数据库设计:数据库设计是系统设计中的重要一环,主要涉及数据库的表结构设计、数据关系建立以及数据操作流程的规划。

《面向对象系统分析与设计》教学大纲一、课程的性质和任务面向对象系统分析与设计课程是计算机科学与技术本科专业的一门重要的专业课。

通过本课程的学习,使学生在已有的计算机软、硬件基础知识、程序设计知识、数据库和网络通信知识的基础上系统掌握面向对象系统分析与设计的基本方法和技术,并具有针对特定环境下的应用问题进行信息系统开发(包括系统分析、设计与实现)的能力。

二、课程的基本要求1.掌握系统分析与设计的基本概念和方法。

2.掌握面向对象的基本概念。

3.掌握面向对象系统分析与设计的常用方法和UML统一建摸语言。

4.能运用面向对象系统分析与设计的基本技术方法和开发工具,承当软件项目的开发,设计和管理。

三、课程的核心1.基本概念:系统、系统分析与设计、面向对象基本概念(对象和类、属性、消息、方法等)2.基本方法:面向对象系统分析与设计方法(包括OMT方法、UML统一建模语言等)、项目管理方法四、预备知识在学习本课程之前,应具有计算机、网络和数据库的基础知识、并应至少掌握一门面向对象程序设计语言(如VC++、JAVA或VB),至少掌握一种数据库管理系统(如ORACLE、SQL SERVER或ACCESS)的使用。

五、教学环节本课程由课堂教学、实验和课程设计等教学环节组成。

针对本课程的特点:技术新、外文资料多,课堂教学采用双语教学方式,使用多媒体教学手段,将理论教学与案例讲解、实际系统演示相结合,使学生系统掌握本课程的基本理论知识以及方法和技术;实验环节中要求学生学习并熟练掌握一种或几种流行的系统建模工具、数据库和编程语言以及项目管理软件的使用;课程设计环节包括设计题目的讨论、分析、设计和实现,通过课程设计使学生将理论应用于实践,加强学生对实际问题的分析和解决能力,以及团体协作和项目管理能力。

通过这些教学环节,将学生培养成为基础理论扎实、动手能力强,并且能力全面的综合型人才。

六、教学内容(一)课堂教学内容第一章系统分析与设计概论(Introduction to System Analysis and Design)1.1系统分析与设计基本概念(What is System Analysis and Design)1.1.1 系统和信息系统(System and Information System)1.1.2 系统分析与设计(System Analysis and Design)1.1.3信息系统生命期和信息系统开发生命期(System Life Cycle and the Process of System Development)1.1.4 信息系统分析和设计的基本原则(The Principles for System Analysis and Design)1.2系统开发模型和方法(System Development Models and Methods)1.2.1 常用模型:瀑布模型(Waterfall Model)螺旋模型(Spiral Model)喷泉模型(Fountain Model)1.2.2 结构化系统分析与设计方法(Structured System Analysis and Design)1.2.3 原型法(Prototyping)1.2.4 面向对象系统分析与设计方法(Object-Oriented System Analysis and Design)1.2.5 计算机辅助软件工程(CASE, Computer-Aided Software Engineering) 第二章面向对象的基本概念(Concepts of Object-Oriented Technology)2.1 对象和类(Objects and Classes)2.2 属性、消息、方法(Attributes、Messages、Methods)2.3 关系:关联(Associations)一般-特殊(is-a)整体-部分(part-of)2.4 状态、抽象化、封装、继承(Status、Abstraction、Encapsulation、Inheritance)第三章面向对象系统分析与设计方法(Object-Oriented System Analysis and Design Method)3.1 面向对象开发过程概述(The Process of Object-Oriented System Development)3.2 OMT方法3.3 Shlaer & Mellor法3.4 Coad & Yourdon法3.5 Booch法3.6 UML统一建模语言(Unified Modeling Language)第四章面向对象编程(Object-Oriented Programming)4.1分析、设计、编程的流程(The Process of Analysis, Design and Programming)4.2分析、设计、编程的关系(The Relationship of Analysis, Design and Programming)第五章UML面向对象设计基础(Object-Oriented Design with Unified Modeling Language)5.1用户模型视图:用例图(Use Case Diagram)5.2结构模型视图:类图(Class Diagram)对象图(Object Diagram)5.3行为模型视图:序列图(Sequence Diagram)协作图(Collaboration Diagram)状态图(State Diagram)活动图(Activity Diagram)5.4实现模型视图:组件图(Component Diagram)5.5环境模型视图:展开图(Deployment Diagram)第六章UML面向对象开发(Unified Modeling Language Development Method)6.1 UML系统分析和建模(UML System Analysis and Modeling)6.2 UML系统设计和建模(UML System Design and Modeling)第七章项目管理(Project Management)7.1项目和项目管理的概念(What is a Project and Project Management)7.2 项目管理知识体系(PMBOK , Project Management Body Of Knowledge)7.3两个工具:PERT图(PERT Chart)甘特图(Gantt Chart)(二)实验1.学习并使用系统建模工具(Rational Rose、Microsoft Visio等)2.学习并运用程序设计语言进行数据库编程,程序设计语言可选择VC++、JAVA或VB,数据库可选择ORACLE、SQL SERVER或ACCESS。

系统分析与设计课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解系统分析与设计的概念、原则和方法,掌握基本的分析与设计工具。

2. 学生能够掌握系统需求分析的基本步骤,学会运用结构化分析方法,绘制ER图和数据流图。

3. 学生能够了解系统设计的基本原理,掌握模块化设计、面向对象设计等设计方法。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识,独立完成一个小型信息系统的需求分析和设计。

2. 学生能够通过小组合作,进行有效的沟通与协作,共同完成系统分析与设计任务。

3. 学生能够运用相关软件工具,如Visio等,绘制系统分析与设计的图形化文档。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对系统分析与设计工作的兴趣,提高对信息系统开发的责任感和使命感。

2. 学生在小组合作中,学会尊重他人意见,培养团队协作精神和沟通能力。

3. 学生能够认识到系统分析与设计在现实生活中的应用价值,增强理论联系实际的能力。

课程性质:本课程为信息技术类课程,旨在帮助学生掌握系统分析与设计的基本理论和方法,培养学生的实际操作能力。

学生特点:高中年级学生,具备一定的信息技术基础,对信息系统开发有一定了解,但系统分析与设计能力有待提高。

教学要求:结合学生特点和课程性质,注重理论与实践相结合,充分调动学生的主观能动性,提高学生的动手能力和团队协作能力。

通过本课程的学习,使学生能够达到上述课程目标,为未来从事信息系统开发和管理打下坚实基础。

二、教学内容1. 系统分析与设计基本概念:介绍系统、分析与设计的基本定义,理解信息系统开发过程中的角色与职责。

- 教材章节:第一章 系统分析与设计概述2. 需求分析:讲解需求分析的意义、方法,学习如何进行数据收集和分析,绘制ER图和数据流图。

- 教材章节:第二章 需求分析3. 结构化分析方法:学习结构化分析方法,包括数据流图(DFD)、实体关系图(ERD)等。

- 教材章节:第三章 结构化分析方法4. 系统设计:介绍系统设计的基本原理,学习模块化设计、面向对象设计等设计方法。