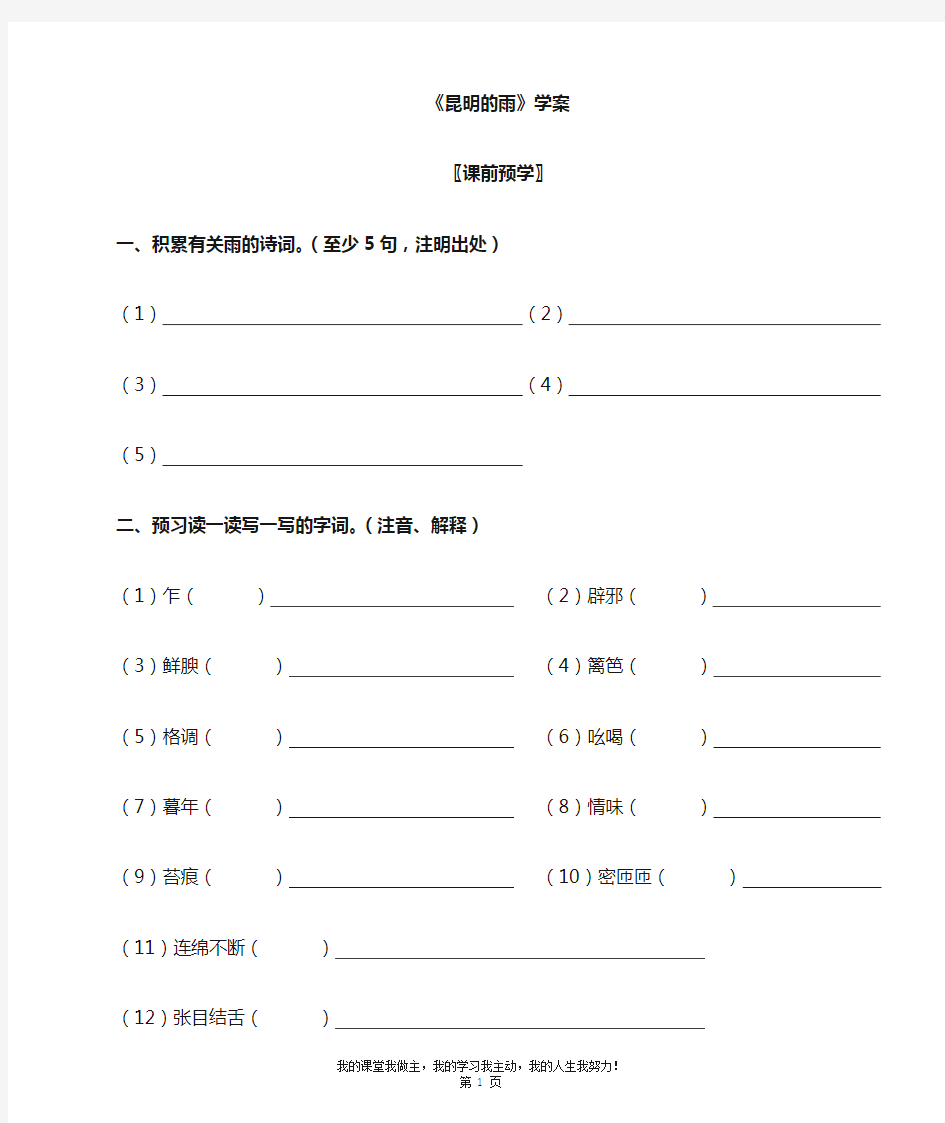

《昆明的雨》学案

〖课前预学〗

一、积累有关雨的诗词。(至少5句,注明出处)

(1)(2)

(3)(4)

(5)

二、预习读一读写一写的字词。(注音、解释)

(1)乍()(2)辟邪()

(3)鲜腴()(4)篱笆()

(5)格调()(6)吆喝()

(7)暮年()(8)情味()

(9)苔痕()(10)密匝匝()

(11)连绵不断()

(12)张目结舌()

三、将你对作者的了解写在下面:本文是整个初中教材中第一篇汪曾祺的文章,同学们可以通过多种途径收集作者资料,了解相关信息(如:写作背景、写作风格、语言特色等)。(可列表格,也可用思维导图)

四、朗读课文,理清文章思路,制作思维导图展示你自学课文的收获。(如:对标题的理解、文章内容、课文结构、文章主旨、情感等)

五、读完课文后,你有什么疑问?请写下来和小组的成员一起研讨。

〖课中研学〗

一、小组合作学习任务单(一)

找出文章中你认为“最有味道”的句子圈点批注,并通过朗读加以品味。(温馨提示:阅读的关键在于细微之处的发现,可以从一个词、一句话、一种语调……甚至是一个标点,来咀嚼文字里的美好滋味。)展示要求:(1)小组内选出一人或多人合作朗读相关的语句。

(2)小组内选出一名发言人分享讨论结果。

(3)其他小组同学补充或质疑。

【我是朗读者】我们组选择的语句是:

(一人或多人合作朗读句子)【共品读书味】我们组认为这句话“最有味道”的地方在于:

(小组发言人分享讨论结果)小结:汪曾祺散文的语言风格

二、小组合作任务单(二)

【读者提问】汪老先生:《昆明的雨》读来的确很有味道,情感又深沉。但这般的有味与深沉却仅通过一些微小的载体如各类菌子、杨梅、缅桂花……是否不太合适?选择那些大一些、更有名的景、物或事不是更好吗?

我们组的回复是:

三、读写结合:笔下绘乡雨

作者在第11段满怀深情地说“四十年后,我还忘不了那天的情味”。同学们,你是否也有这样“忘不了的情味”呢?请拿起笔用富有情味的语言,用热爱生活的态度写一写深圳的雨吧!(选材:花,果,建筑等等)80字左右。

〖课后练测〗

课下阅读汪曾祺的散文《翠湖心影》、《葡萄月令》、《我的家乡》、《胡同文化》、《故乡的食物》,进一步体会其风格。

教学设计

教学目标:

1.通过默读全文,找出文中叙写的雨季中的景、事、物、人,体会课文形散神聚的特点。

2.通过朗读,体会文章平淡质朴、如话家常的语言风格,以及从“凡人小事”发现美的独特眼光。

3.体会作者对昆明真切的想念,理解作者淡泊从容的人生态度。

教学重点:

1.通过默读感知课文内容,了解文中所写的昆明雨季的特点。

2.通过朗读,体会文章平淡质朴、如话家常的语言风格,以及从“凡人小事”发现美的独特眼光。

教学难点:

体会作者对昆明真切的想念,理解作者淡泊从容的人生态度。

教学过程:

一.导入新课:(5分钟)

1.小游戏:飞花令比拼,主题字是“雨”(限时3分钟)

2. 同样是雨,在不同诗人笔下有不同的感悟。作家汪曾祺眼中的“雨”又是怎样的呢?今天我们一起走进抒情散文《昆明的雨》。

二. 展示预学成果(5分钟)

三. 印象昆明:初读雨中景(5分钟)

1. 昆明的雨与别处的雨有何不同让作者如此念念不忘?请圈划出概括其特点的话。

2. 昆明的雨给了作者太多美好的回忆,作者只是想念雨吗?还想到了哪些景、物、事或人呢?

四.感悟昆明:悟读雨中情(5分钟)

文中写了仙人掌、各种菌子、杨梅、缅桂花,感觉有点散,作者是怎样把这些“零散”的内容连缀成篇的?

汪老笔下小小的仙人掌,各色各味的菌子,红红的杨梅,香香的缅桂花,那些人,那些事,那些物,那些景,都是满满的回忆,都是深深的想念。看似杂乱的事物,其实他们都有着作者对昆明深深的喜爱之情,正是这种情感把这些散乱的事物连在了一起,一线串珠,形散而神不散

五.寻味昆明:品读雨中美(20分钟)

读完文章,我们发现汪曾祺的散文有美景、美食、美事,还有些许与众不同的“美味”,请听听名人对他的评价:当你读他的散文时,就好像在听一位老人唠着家常,慢慢悠悠,不急不燥,平平常常,但是你如果仅是这样理解他的散文,那就肤浅了……他文章全篇的谋局,句段的琢磨乃至标点的锻炼都是蕴含着深情的。——王安忆评汪曾祺散文

1. 此刻就让我们用发现美的眼睛,试着找出文章中你认为“最有味道”的句子圈点批注,并通过朗读加以品味。(阅读的关键在于细微之处的发现,所以从一个词、一句话、一种语调……甚至是一个标点,来咀嚼文字里的美好滋味。)(10分钟)完成小组合作任务单(一)(示范批注)

2. 精赏下面的句子:

(1)真叫人怀疑:这种东西也能吃?!

入口便会使你张目结舌:这东西这么好吃?!

批注:巧用标点。(白话质朴自然。)

(2)还有一种菌子······有一块银圆那样大,滴溜儿圆,颜色浅黄,恰似鸡油一样。

原句:牛肝菌色如牛肝,滑,嫩,鲜,香,很好吃。

改后:牛肝菌色如牛肝,滑嫩鲜香,很好吃。

批注:运用口语,生动活泼,亲切自然,

(3)卖杨梅的都是苗族女孩子,戴一硕小花帽子,穿着扳尖的绣了满帮花的鞋,坐在人家阶石的一角,不时吆唤一声:“卖杨梅——”,声音娇娇的。她们的声音使得昆明雨季的空气更加柔和了。

批注:用词精妙

3. 名篇欣赏:

1.“平常食用,一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子一头扎下去,吱——红油就冒出来了。”

2.“腌蛋以高邮为佳,颜色红而油多,高文端公最喜食之。席间,先夹取以敬客……”

——汪曾祺《端午的鸭蛋》

4.品读了静谧恬淡的昆明的雨季,又读了汪曾祺不同散文中的名句,你觉得汪老的语言具有怎样的风格?

小结:这样富于生活气息的语言随处可见,平淡质朴、简洁有味、如话家常,这就是汪曾祺的散文风格!

5. 回复读者提问:(10分钟)完成小组合作任务单(二)

最近有读者通过微信提出了一个疑问,汪老先生:《昆明的雨》读来的确很有味道,情感又深沉。但这般的有味与深沉却仅通过一些微小的载体如各类菌子、杨梅、缅桂花……是否不太合适?选择那些大一些、

更有名的景、物或事不是更好吗?我能不能解答一下呢?

不是,微小的载体更好。这些平凡事物是我们生活中能经常接触的,是我们所能体会、感受到的。用微小的事物来抒发更能体现作者深刻的情感与回忆。微小的事物有时可能不会被人发现,但汪老先生发现了,体现出他是真的很喜欢昆明。

“山之精神写不出,以烟霞写之;春之精神写不出,以草树写之。”——清·刘熙载

那么,雨之精神写不出,以什么写之?雨之精神写不出,以景、物、人、事写之!昆明的一草一木,生活中的“凡人小事”,写出了雨中的点点滴滴,看似散乱,但无一不渗透着作者对往事的思念和怀念。

6.小结:曾祺的散文总有一种“凡人小事”之美情感的载体越小爱得越真切对昆明的雨对昆明的爱存在于一草一木用善于发现美的眼睛捕捉到了自然、家常与真情

四.媲美昆明:笔下绘乡雨(5分钟)

作者在第11段满怀深情地说“四十年后,我还忘不了那天的情味”。同学们,你是否也有这样“忘不了的情味”呢?请同学们用富有情味的语言,用热爱生活的态度记录一下深圳的雨吧!(选材:花,果,建筑等等)80字左右。