比较文学论文索引(2000-2004)

- 格式:doc

- 大小:348.00 KB

- 文档页数:60

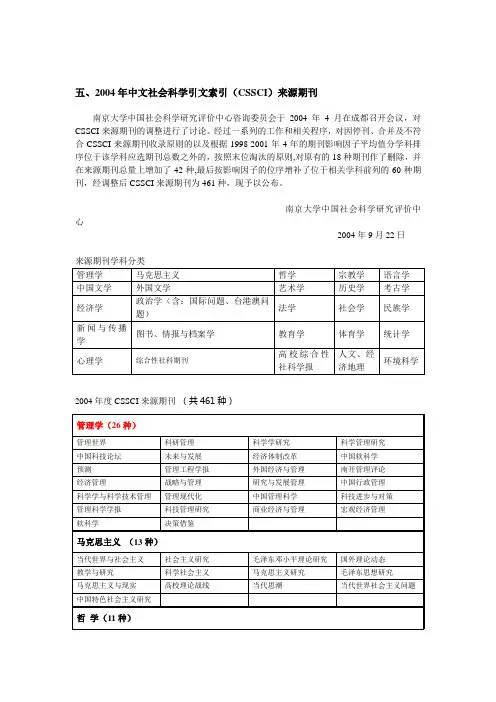

五、2004年中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊

南京大学中国社会科学研究评价中心咨询委员会于2004年4月在成都召开会议,对CSSCI来源期刊的调整进行了讨论。

经过一系列的工作和相关程序,对因停刊、合并及不符合CSSCI来源期刊收录原则的以及根据1998-2001年4年的期刊影响因子平均值分学科排序位于该学科应选期刊总数之外的,按照末位淘汰的原则,对原有的18种期刊作了删除,并在来源期刊总量上增加了42种,最后按影响因子的位序增补了位于相关学科前列的60种期刊,经调整后CSSCI来源期刊为461种,现予以公布。

南京大学中国社会科学研究评价中心

2004年9月22日

来源期刊学科分类

2004年度CSSCI来源期刊(共461种)。

比较文学相关论文参考例文比较文学大致可分为法国的影响比较文学、美国的平行比较文学、俄苏的类比比较文学和中国的阐发比较文学等四大派别。

下文是学习啦小编给大家整理收集的比较文学相关论文参考例文的内容,欢迎大家阅读参考!比较文学相关论文参考例文篇1 浅析比较文学的源流摘要:1829年,法国学者阿•福•维尔曼首次提出了“比较文学”这一术语,自此,开始了比较文学的研究。

比较文学学科理论发展的第一阶段是法国学派,法国学派以一整套理论、方法和操作模式为比较文学学科的形成和发展奠定了相当坚实的基础。

由于其局限性,法国学派的弊端日益凸显,由此美国学派登场。

美国学派以平行研究的方式对作品、现象加以比较分析,探讨并发现其内在联系、共同规律和民族独特性等。

关键词:比较文学 ;研究;源流一、引言1829年,法国学者阿•福•维尔曼首次提出了“比较文学”这一术语。

1886年英国学者波斯奈特出版《比较文学》一书,该书对文学的本质、相对性、发展的原理、比较研究等许多问题作了精辟的阐述,并从氏族文学、城市文学、世界文学、国家文学等角度出发,对文学与社会的关系作了比较考察,堪称比较文学的先驱。

标志着比较文学已真正成为一门学科。

二、比较文学发展的源流比较文学是一门研究跨越国界和超越同一文化背景的文学思潮、流派、运动、作家、作品以及和文学发展有关的各种现象的学问。

作为一门学科,它和文学史、文学理论、文学批评一样,都是文学发展到一定历史阶段的必然产物。

纵观全世界比较文学发展史,我们可以追溯当今比较文学发展的源流。

1、法国学派按照学者们通常的看法,比较文学学科理论发展的第一阶段是由法国学派所奠定的“影响研究”。

法国学派是形成最早、影响较大的一个学派。

法国学派的先驱者,如基内、维尔曼和安培等人的讲座和课程,戴克斯特(J.Texte)的第一本专著《让-雅克•卢梭和文学世界主义之起源》为比较文学作为学科的发展并成为大学体制性的课程作出了很好的铺垫。

文化转向:比较文学学科的危机或契机南京人口管理干部学院讲师 於 鲸近年来,国际和国内的比较文学研讨会多以文化研究方面的问题为主题,文化转向的强大趋势由此可见一斑。

如颇受瞩目的美国比较文学协会10年报告在世纪末发布的、关注文化研究和跨文化研究的“伯恩海默报告”(Bernhei m er Re2 port,1993),国际比较文学学会的第15届大会的主题:“作为文化记忆的文学”(L iterature as Cultural M e mory,Leiden 1997),第16届大会的“多元文化主义时代的变迁与僭越”(Transiti ons and Transgressi ons in an Age of Multiculturalis m, Pret oria2000),以及第17届香港大会的“‘在边缘’:文学与文化中的边缘、前沿与创新”(“A t the Edge”:Margins,Fr on2 tiers,I nitiatives in L iterature and Culture,Hong Kong2004)。

2007年8月召开的第18届大会虽然主题名称与文化无关,但其名下的与文化相关的分会主题依然引人注目,如“正在形成的身份:多元文化主义、混血、杂交”(I dentities in Pr ocess:Multiculturalis m,M iscegenati on,Hybridity)、“民族主义与性:性别、阶级与权力关系”(Nati onalis m s and Sexuali2 ties:Gender,Class,and Power Relati ons)等。

在这样一个文化转向的强大趋势之下,我们要梳理的问题是:文化转向究竟在哪些层面对国内比较文学学科研究发生了怎样的影响?我们应该如何应对这一影响?一、文化转向对中国比较文学研究的影响文化转向的趋势出现之后,不断有学者提出一些“比较文学学科新论”以适应当前的研究格局,这一影响首先体现为“中国学派”的提出。

①顾钧、尹文涓:《不惑的选择———孟华教授与比较文学》,《中国比较文学》2000年第3期(总第40期)。

2〇孟华:《汉学与比较文学》,《国际汉学》2003年第2期。

3〇孟华:《比较文学的“普及性”与“精英性”》,《中国比较文学》2004年第1期(总第54期)。

4〇孟华:《从艾儒略到朱自清:游记与“浪漫法兰西”形象的生成》,《中国比较文学》2006年第1期(总第62期)。

摘要:孟华(1944—)是中国比较文学领域的专家,其治学方法与治学精神值得后学借鉴学习。

基于对她的三篇代表性文章《汉学与比较文学》(2003)、《比较文学的“普及性”与“精英性”》(2004)、《从艾儒略到朱自清:游记与“浪漫法兰西”形象的生成》(2006)的解读分析,评述其对汉学与比较文学学科关系的见解、对比较文学学科建设发展的设计构想及其在比较文学形象学领域的具体学术实践,旨在整体勾勒出她的述学文体之特色及作为治学主体的学者魅力和对治学传统的坚守态度。

关键词:孟华;比较文学;汉学;比较文学形象学;治学主体与实践孟华(1944—)是中国比较文学领域的专家,主要从事中法文学、文化关系研究,1988年获得法国巴黎索邦第四大学比较文学博士学位,之后在北京大学中文系比较文学与比较文化研究所从事教学研究工作。

她曾主讲的课程有《比较文学概论》、《中法文学关系研究》和《形象学理论与方法论》等。

自20世纪90年代以来,孟老师兼顾教学与学术研究,著述颇丰,对国内中法文学、文化关系研究做出了重大贡献。

她的治学之路颇具传奇性,其中最具代表性的事件之一,便是她在1984年适逢不惑之年赴法国攻读比较文学博士。

4年后,她提交了题为《伏尔泰与中国》的博士论文,在国际比较学界获得了广泛声誉。

《伏尔泰与中国》在法国比较学界大获成功,不仅因该课题首次为中国人所研究,更因该论文的学术价值不容小觑。

该论文基于18世纪中国文化西传史,对伏尔泰对中国文化的接受进行了深入探讨,第一次提出“伏尔泰对中国的热情实源于他对儒家‘以仁为本’思想的认同”1〇。

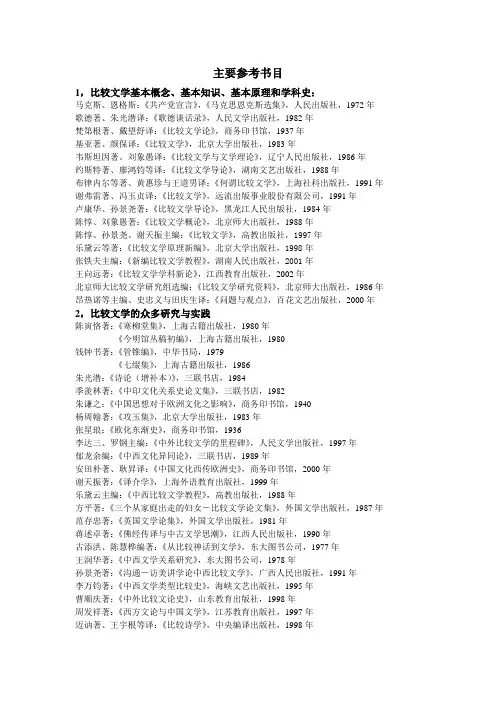

主要参考书目1,比较文学基本概念、基本知识、基本原理和学科史:马克斯、恩格斯:《共产党宣言》,《马克思恩克斯选集》,人民出版社,1972年歌德著、朱光潜译:《歌德谈话录》,人民文学出版社,1982年梵第根著、戴望舒译:《比较文学论》,商务印书馆,1937年基亚著、颜保译:《比较文学》,北京大学出版社,1983年韦斯坦因著、刘象愚译:《比较文学与文学理论》,辽宁人民出版社,1986年约斯特著、廖鸿钧等译:《比较文学导论》,湖南文艺出版社,1988年布律内尔等著、黄惠珍与王道男译:《何谓比较文学》,上海社科出版社,1991年谢弗雷著、冯玉贞译:《比较文学》,远流出版事业股份有限公司,1991年卢康华、孙景尧著:《比较文学导论》,黑龙江人民出版社,1984年陈惇、刘象愚著:《比较文学概论》,北京师大出版社,1988年陈惇、孙景尧、谢天振主编:《比较文学》,高教出版社,1997年乐黛云等著:《比较文学原理新编》,北京大学出版社,1998年张铁夫主编:《新编比较文学教程》,湖南人民出版社,2001年王向远著:《比较文学学科新论》,江西教育出版社,2002年北京师大比较文学研究组选编:《比较文学研究资料》,北京师大出版社,1986年昂热诺等主编、史忠义与田庆生译:《问题与观点》,百花文艺出版社,2000年2,比较文学的众多研究与实践陈寅恪著:《寒柳堂集》,上海古籍出版社,1980年《今明馆丛稿初编》,上海古籍出版社,1980钱钟书著:《管锥编》,中华书局,1979《七缀集》,上海古籍出版社,1986朱光潜:《诗论(增补本)》,三联书店,1984季羡林著:《中印文化关系史论文集》,三联书店,1982朱谦之:《中国思想对于欧洲文化之影响》,商务印书馆,1940杨周翰著:《攻玉集》,北京大学出版社,1983年张星琅:《欧化东渐史》,商务印书馆,1936李达三、罗钢主编:《中外比较文学的里程碑》,人民文学出版社,1997年郁龙余编:《中西文化异同论》,三联书店,1989年安田朴著、耿昇译:《中国文化西传欧洲史》,商务印书馆,2000年谢天振著:《译介学》,上海外语教育出版社,1999年乐黛云主编:《中西比较文学教程》,高教出版社,1988年方平著:《三个从家庭出走的妇女-比较文学论文集》,外国文学出版社,1987年范存忠著:《英国文学论集》,外国文学出版社,1981年蒋述卓著:《佛经传译与中古文学思潮》,江西人民出版社,1990年古添洪、陈慧桦编著:《从比较神话到文学》,东大图书公司,1977年王润华著:《中西文学关系研究》,东大图书公司,1978年孙景尧著:《沟通-访美讲学论中西比较文学》,广西人民出版社,1991年李万钧著:《中西文学类型比较史》,海峡文艺出版社,1995年曹顺庆著:《中外比较文论史》,山东教育出版社,1998年周发祥著:《西方文论与中国文学》,江苏教育出版社,1997年迈讷著、王宇根等译:《比较诗学》,中央编译出版社,1998年刘若愚著、田守真等译:《中国的文学理论》,四川人民出版社,1987年王宁编:《新文学史I》,清华大学出版社,2001年余虹著:《中国文论与西方诗学》,三联书店,1999年蒙华主编:《比较文学形象学》,北京大学出版社,2001年弗里著、朝戈金译:《口头诗学:帕里-洛德理论》,社会科学出版社,2000年巴赫金著、哓河等译:《巴赫金全集》,河北教育出版社,1998年《南词必览》,《评弹艺术》第13集,江苏曲艺协会编,1991年周良:《苏州评弹艺术初探》,中国曲艺出版社,1988年3,比较文学研究索引及其专业刊物①[美]亨利·雷马克编著:《比较文学参考书目选注》。

怪诗诗人:论凯里尔。

安哇尔与李金发专业:汉语语言文学姓名:方小美(印尼里学生08-1班)[内容摘要] 1凯里尔。

安哇尔(Chairil Anwar, 1922—1949)是印尼日本领时期的著名诗人跟中国20世纪20年代著名诗人李金发(1900-1976)。

在同样的时代但不同的国家,他们同样在自己的祖国被人们叫清新的风的诗人,他们的诗歌同样多的是表现了死亡。

因此解读他们两个的背景和作品来进行研究,介绍他们的诗歌,主要是从他们的诗歌上的写诗的风格和他们本人写诗的表达方式进行比较,展现他们诗歌意义。

[关键词]被叫“怪诗”;诗歌介绍;;诗歌的异同引言凯里尔。

安哇尔(Chairil Anwar, 1922—1949),是印尼一战后,日本占领时期的著名诗人。

虽然只有短促的二十七年的生命,但却留下了许多名篇。

他是属于感情上的青春期。

他深受第一次世界大战后荷兰现代派诗人马尔斯曼(Marsman)和斯劳厄霍夫(Slauerhoff)等的影响,把表现主义的手法第一次运用到印度尼西亚的诗歌创作。

在二十世纪的前三十年间,表现主义美学占据主导地位,产生了世界性的影响。

他大力宣扬“活力论”,强调表现自我感受和主观意志,认为“活力”是体现美的不可缺少的因素。

他的“活力”更多地表现为要求个人欲望得到最大的满足,个人主义、无政府主义和纵欲主义成了他的诗歌的基调。

这在他那首著名的诗作AKU 《我》(1943)中表现得最集中,他很直接的说自己是“头不驯的悍兽”,不愿受任何约束。

在那个时代这个子非常粗鲁的话,但因为用这个子表达自己的心想安哇尔的诗歌打破了以板顿格调为基础的传统诗歌形式,开创了一代诗风,影响着整个战后的印尼诗坛。

二十世纪三、四十年代的印尼,由于日本侵略者的入侵,盛行一种为日本人服务的“宣传文学”。

但安哇尔认为,诗歌是一种认真的文学作品,是一个作家在没有任何外在强迫下的思想感情的体现。

外在的压制越强烈,安哇尔反抗的也就越激烈。

比较文学相关论文参考例文比较文学大致可分为法国的影响比较文学、美国的平行比较文学、俄苏的类比比较文学和中国的阐发比较文学等四大派别。

下文是店铺给大家整理收集的比较文学相关论文参考例文的内容,欢迎大家阅读参考!比较文学相关论文参考例文篇1浅析比较文学的源流摘要:1829年,法国学者阿•福•维尔曼首次提出了“比较文学”这一术语,自此,开始了比较文学的研究。

比较文学学科理论发展的第一阶段是法国学派,法国学派以一整套理论、方法和操作模式为比较文学学科的形成和发展奠定了相当坚实的基础。

由于其局限性,法国学派的弊端日益凸显,由此美国学派登场。

美国学派以平行研究的方式对作品、现象加以比较分析,探讨并发现其内在联系、共同规律和民族独特性等。

关键词:比较文学 ;研究;源流一、引言1829年,法国学者阿•福•维尔曼首次提出了“比较文学”这一术语。

1886年英国学者波斯奈特出版《比较文学》一书,该书对文学的本质、相对性、发展的原理、比较研究等许多问题作了精辟的阐述,并从氏族文学、城市文学、世界文学、国家文学等角度出发,对文学与社会的关系作了比较考察,堪称比较文学的先驱。

标志着比较文学已真正成为一门学科。

二、比较文学发展的源流比较文学是一门研究跨越国界和超越同一文化背景的文学思潮、流派、运动、作家、作品以及和文学发展有关的各种现象的学问。

作为一门学科,它和文学史、文学理论、文学批评一样,都是文学发展到一定历史阶段的必然产物。

纵观全世界比较文学发展史,我们可以追溯当今比较文学发展的源流。

1、法国学派按照学者们通常的看法,比较文学学科理论发展的第一阶段是由法国学派所奠定的“影响研究”。

法国学派是形成最早、影响较大的一个学派。

法国学派的先驱者,如基内、维尔曼和安培等人的讲座和课程,戴克斯特(J.Texte)的第一本专著《让-雅克•卢梭和文学世界主义之起源》为比较文学作为学科的发展并成为大学体制性的课程作出了很好的铺垫。

这一阶段是法国学派的形成初期,它以个体的、创造性的思考和写作为特点,学派、学科意识和学术方向并不是十分明确的。

中国人民大学导师介绍文艺学余虹博士生导师余虹教授简介余虹,男,1957年生,暨南大学文学博士,复旦大学文艺学博士后。

现为中国人民大学中文系责任教授,博士生导师,国家重点学科文艺学学科带头人,中国文艺理论学会副会长,人大复印资料《文艺理论》主编,学术辑刊《问题》与《立场》主编,复旦大学文艺学与美学研究中心兼职教授,四川大学比较文学与世界文学研究中心兼职教授。

曾在美国波士顿大学和澳洲悉尼大学做访问学者。

主要研究领域是文艺理论与美学,主讲课程是文艺理论、美学、西方文学批评、比较诗学等。

一、个人专著:1、《思与诗的对话——海德格尔诗学引论》中国社会科学出版社1991 2、《中国文论与西方诗学》三联书店1999 3、《革命·审美·解构——20世纪中国文学理论的现代性与后现代性》广西师大出版社2001 4、《艺术与精神》社会科学文献出版社2000 4、《艺术与归家——尼采·海德格尔·福柯》中国人民大学出版社2005 二、主编教材:1、《美育概论》湖北人民出版社1990 2、《审美文化导论》高等教育出版社2006 三、译著1、《海德格尔论尼采》(合译)河北人民出版社1989 2、《海德格尔诗学文集》(合译)华中师大出版社1992 四、主要学术论文(仅录发表于权威期刊的学术论文):1、艺术:无神世界的生命存在《中国社会科学》2005年④ 2、审美主义的三大类型《中国社会科学》2007年④ 3、自然之道:中西传统诗学比较论纲《文学评论》1995① 4、能否写“中国古代文学理论史”?《文学评论》1998③ 5、文学理论的学理性与寄生性《文学评论》2007④ 6、视觉之火——朝戈艺术的精神空间《文艺研究》2006⑤ 7、理解文学的三大思路《文艺研究》2006⑩ 8、艺术的神性维度《文艺研究》2005① 9、理论过剩与当代思想的命运《文艺研究》2005⑾ 10、大风景:尚杨的艺术世界《文艺研究》2004⑤ 11、文学的终结与文学性弥漫《文艺研究》2002⑥ 12、对二十世纪中国文论叙述的反思《文艺研究》1996③ 13、中西诗学的入思方式及内在结构《文艺研究》1997④ 14、五四新文学理论的双重现代性追求《文艺研究》2000① 15、中国文学理论的现代性与后现代性《文艺研究》2000② 16、在平静的深处《文艺研究》2007② 17、论象征主义思潮《外国文学评论》1989① 18、西方现代形式批评之批评《外国文学评论》1991① 19、“荒诞”辨《外国文学评论》1994① 20、奥斯维辛之后:审美与入诗《外国文学评论》1995④ 21、文史哲:中西叙事理论《外国文学评论》1997④ 22、《老水手之歌》简论《外国文学研究》1984② 23、哈姆雷特:在还乡之途《外国文学研究》1988② 24、诗:源始的语言《外国文学研究》1991① 25、反美学:海德格尔的入诗之思《外国文学研究》1995③ 26、个体启蒙与艺术自主《外国文学研究》2000② 27、文学下放:批评理论与比较诗学的家族意识《外国文学研究》2003⑤ 28、德里达:解构哲学化的文学批评《外国文学研究》2004① 五、科研项目:1、独立承担并完成国家社科青年基金项目:海德格尔诗学研究。

ssci 核心版中国文学摘要:一、引言:介绍SSCI核心版中国文学的背景和意义二、SSCI核心版中国文学的收录范围和标准三、SSCI核心版中国文学的期刊分类及其特点四、如何选择和利用SSCI核心版中国文学的资源五、SSCI核心版中国文学的研究价值和应用场景六、结论:总结SSCI核心版中国文学的重要性及其在学术研究中的地位正文:一、引言随着全球化的加速,中国文学的研究在国际学术界越来越受到重视。

SSCI 核心版中国文学作为一份权威的学术资源,为我们提供了丰富的研究资料。

本文旨在介绍SSCI核心版中国文学的背景、收录范围、期刊分类及应用价值,帮助读者更好地利用这一宝贵的学术资源。

二、SSCI核心版中国文学的收录范围和标准SSCI核心版中国文学是指收录在国际知名学术数据库SSCI(Social Science Citation Index,社会科学引文索引)中的中国文学相关期刊。

这些期刊的质量、影响力及学术地位都具备较高的水准。

收录范围包括中国古代文学、现代文学、comparative literature(比较文学)、文艺理论、文学批评等方面的研究。

三、SSCI核心版中国文学的期刊分类及其特点1.综合性期刊:这类期刊涉及多个学科领域,其中中国文学只是其中之一。

如《文学评论》、《文艺研究》等。

2.专业性期刊:专门针对中国文学某一领域进行深入研究,如《红楼梦学刊》、《古代文学研究》等。

3.比较文学期刊:主要关注不同文化、国家、民族之间的文学比较研究,如《比较文学与世界文学》等。

4.文艺理论及批评期刊:关注文学理论、文艺批评、文学创作等方面的研究,如《文艺理论研究》、《文学批评》等。

四、如何选择和利用SSCI核心版中国文学的资源1.根据研究方向选择合适的期刊:了解各类期刊的办刊宗旨、研究领域和特点,有针对性地选择与自己研究方向相关的期刊。

2.关注权威性和影响力:SSCI核心版中国文学中的期刊均具有较高的学术权威性和影响力,可以信赖。

1、韦斯坦因:《比较文学与文学理论》,刘象愚译,辽宁人民出版社,1987年。

2.杨乃乔主编:《比较文学概论》,北京大学出版社,2002年。

3.乐黛云等:《比较文学原理新编》,北京大学出版社,1998年。

4.北京大学比较文学研究所编:《中国比较文学年鉴:1986》,北京大学出版社,1987年。

5.北京大学比较文学研究所编:《中国比较文学研究资料:1919-1949》,北京大学出版社,1989年。

6.北京师范大学中文系编:《比较文学研究资料》,北京师范大学出版社,1986年。

7.陈惇等主编:《比较文学》,高等教育出版社,1997年。

8.乐黛云主编:《中西比较文学教程》,高等教育出版社,1988年。

9.约翰·迪尼、刘介民主编:《现代中西比较文学研究》(1、2),四川人民出版社,1988年。

10.刘介民编:《比较文学译文选》,湖南人民出版社,1984年。

11.张隆溪编选:《比较文学译文集》,北京大学出版社,1982年。

12.干永昌等编:《比较文学研究译文集》,上海译文出版社,1985年。

13.朱维之等主编:《中外比较文学》,南开大学出版社,1992年。

14.曹顺庆等:《中外文学跨文化比较》,北京师范大学出版社,2000年。

15.徐志啸:《中国比较文学简史》,湖北教育出版社,1996年。

16.徐扬尚:《中国比较文学源流》,中州古籍出版社,1998年。

17.黄维梁、曹顺庆编:《中国比较文学学科理论的垦拓——台港学者论文选》,北京大学出版社,1998年。

18.刘介民:《中国比较诗学》,广东高等教育出版社,2004年。

19.中国比较文学学会、上海外国语大学编:《中国比较文学》杂志各期。

20.勃兰兑斯:《十九世纪文学主流》(1-6),张道真等译,人民文学出版社,1980-1986年。

21、曹顺庆主编《世界文学发展比较史》,北京师范大学出版社2001年版;22、曹顺庆等著《比较文学论》,四川教育出版社2002年版。

外语学院科研奖励办法试行方案为提升我院科研成果的水平和层次,引导教师的科研取向,也为我院教师职称评定、业绩考核等提供基本依据,根据外语学院学科建设特点,特制定以下科研奖励办法。

(本办法奖励两年内满教学工作量的教师)一、课题国家级、市级课题由学院配套硬件设施,并视具体情况予以课题组人员方面的支持。

由课题组长向学院提出课题实施计划,及硬件支持、人员组成方案,经党政联席会议讨论决定学院配套奖励措施。

二、专著学院设立专项资金支持教师出版与语言学、应用语言学、翻译和跨文化交际等与外语研究和教学相关的学术专著。

三、论文➢认定准则1.以学术论文为主。

观点摘要、演讲、书评、翻译(编译)、资料、会议述评、采访或座谈记录以及非研究性案例等不记。

2.论文在期刊目录中具有独立论文标题。

3.在各类期刊的增刊上发表的论文不记,未发表的学术会议论文不记。

4.认定的学术成果的第一作者单位必须是东华大学外语学院。

➢奖励措施1.论文奖励以《东华大学哲学社会科学学术刊物分类认定办法》为基础。

东华大学对校《认定办法》中的A类刊物上发表论文奖励5000元,B类刊物论文奖励2000元,C类刊物论文奖励500元。

(《东华大学哲学社会科学学术刊物分类认定办法》见附件。

)2.鉴于外语学科的专业特点,学院特别在《东华大学哲学社会科学学术刊物分类认定办法》的基础上,配套外语学院论文奖励办法。

对学院认定的A类刊物上发表论文奖励5000元,B类刊物论文奖励3000元,C类刊物论文学院奖励2000元,D类刊物学院奖励1000元,当年未在学院组织的论文集上发表而在E类刊物中发表论文的,学院报销审稿费及版面费的70%。

3.上述措施以论文为单位奖励。

4.对承担科研项目且项目中明确以发表论文为目标或任务的教师发表的论文不按此奖励办法执行。

➢分类认定准则论文分类综合国外SSCI(社会科学引文索引),A & HCI(艺术人文科学引文索引)2004版《中文核心期刊要目总览》以及2004版CSSCI来源期刊,参照《上海交通大学优秀学术论文奖励办法》,将发表学术论文分为五个级别。

比较文学方法评析-比较文学论文-文学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——一、比较与比较文学任何存在物都无法独自存在,任何事物都处于与别的事物所形成的各种各样的关系之中。

比较的意识应该是随着人类意识的产生而产生的;有意识的比较思维在人类思维的历史上也会找到其产生和发展的历史渊源和学理基础;比较的方法作为人类思维的基础,其运用也可以一直追溯到遥远的古代。

英国女学者波斯奈特指出:“用比较法来获得知识或者交流知识,在某种意义上说和思维本身的历史一样悠久”;并将比较称之为支撑人类思维的“原始的脚手架。

”从学理上推论:比较意识的产生,比较思维的形成,比较方法的运用,似乎一脉贯之,清晰地勾勒出“比较”概念的生成。

《辞海》这样解释“比较”:确定事物同异关系的思维过程和方法。

可见,察同辨异是“比较”的基本特性;而察同辨异也是一切学术研究的基础和出发点,因此,比较方法的运用存在于一切学科之中。

比较文学是对两种或两种以上民族文学之间相互作用的过程,以及文学与其他艺术门类和其他意识形态的相互关系的比较研究,包括影响研究、平行研究和跨学科研究:而不同国家的学者强调的侧重点各有不同:以第根、伽列等为代表的法国学者强调不同民族文学的影响研究,以韦勒克为代表的美国学者强调不同民族文学的平行研究,以阿历克谢耶夫和日尔蒙斯基为代表的俄罗斯学者则认为影响研究和平行研究不可分,应该同时并重。

总之,比较是一种思维过程和方法:有意识的比较思维体现于人类思维的发展进程之中:比较方法的运用存在于一切学科之中:比较文学中的比较不等同于一般意义上的比较,有其特定的内涵,是一种跨民族、跨学科、跨文化的比较;而比较文学一旦纳入文学批评的视野,就具有了方法沦的意义。

撇开文学批评而泛谈比较文学方法论.抑或文学批评方法论中忽略比较文学方法,这些都必不能探骊得珠,甚至会南辕北辙。

二、文学批评中比较文学思维的渗透比较文学的研究趋向是在民族文化文学的差异性和同一性之间建立一种辩证的关系,在世界文化的范围中寻觅思维本质的共性,它是辩证思维方式与方法论的结合。

中西比较文学论文参考文献一、中西比较文学论文期刊参考文献[1].在跨文化对话中比较中西文学的异同——评高旭东《跨文化的文学对话——中西比较文学与诗学新论》.《山东社会科学》.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU.被南京大学《核心期刊目录》收录CSSCI.2006年10期.张喜华.[4].中西比较文学视域下的英美文学教学.《临沂大学学报》.2014年1期.闫瑞娟.[5].从中西工业题材作品对比看文学之反映社会功能.《电影评介》.2013年2期.马丽娣.[6].中西比较文学实证性影响研究中“游”的精神文化阐释.《广州大学学报:社会科学版》.2012年4期.陈智淦.王育烽.[7].《水浒》与《失乐园》中起义的异同.《成都大学学报(社会科学版)》.2009年4期.黄曦.[8].论叶维廉的中西比较诗学研究.《西安石油大学学报(社会科学版)》.2008年2期.何敏.[9].为汉语一辩.《阿坝师范高等专科学校学报》.2005年2期.邱霞.[10].全球化语境下比较文学学科定位的再思考.《求是学刊》.被北京大学《中文核心期刊要目总览》收录PKU.被南京大学《核心期刊目录》收录CSSCI.2009年3期.胡铁生.吕娜.二、中西比较文学论文参考文献学位论文类[1].管窥中西文化的会通.被引次数:1作者:闫瑞卿.文艺学西北大学2010(学位年度)[2]寻找先行者的足迹——中西比较视域中的刘若愚及其研究.作者:邱霞.文艺学北京师范大学2010(学位年度)[3].刘若愚跨文化诗学思想研究.作者:纪燕.文艺美学山东大学2011(学位年度)[4].西方前现代泛诗传统——以中国古代诗歌相关传统为参照系的比较研究.作者:王云.比较文学与世界文学复旦大学2004(学位年度)[5].中小学语文中外同题材文本比较教学研究.被引次数:2作者:李军飒.学科教学(语文)河南大学2011(学位年度)[6].翠翠与卡门形象之比较.作者:滕慧君.比较文学与世界文学烟台大学2010(学位年度)[7].朱光潜与梁宗岱的诗学观之比较.作者:赵昭.美学安徽大学2009(学位年度)[8].从《窦娥冤》与《哈姆雷特》对比中看东西方悲剧精神的异同.作者:袁珩.中西比较文学辽宁师范大学2007(学位年度)[9].中西儿童小说人物形象的平行研究.作者:孙静.英语语言文学曲阜师范大学2013(学位年度)[10].吴宓与中国比较文学.被引次数:2作者:王妮.中国现当代文学西南大学2009(学位年度)三、中西比较文学论文专著参考文献[1]浅論民國學界的中西小說比较研究.汪龍麟,2005中国古代文艺思想国际学术研讨会[2]中国近代以来文学批评术语的演变.孟庆枢,2005中国比较文学学会第八届年会暨国际学术研讨会[3]跨文化的环形旅行中西文学关系再思考.李庆本,2013“思想的旅行:从文本到图像,从图像到文本”国际学术研讨会[4]论中西小说的叙事 .王成军,2005中国比较文学学会第八届年会暨国际学术研讨会[5]双重身份双重视角——程抱一与中西文化交流.刘阳,2005中国比较文学学会第八届年会暨国际学术研讨会[6]从殖民地到全球化:面对超级强邻美国的加拿大文学.傅俊,2005中国比较文学学会第八届年会暨国际学术研讨会[7]比较诗学视域下的儒家诗学研究兼谈经学信仰与21世纪儒家思想的全球化.杨乃乔,2013“思想的旅行:从文本到图像,从图像到文本”国际学术研讨会[8]中西方大学校训的跨文化比较:共同性与差异性.高永晨,2008中国比较文学学会中美比较文化研究第六届年会暨学术研讨会[9]从“中国龙”“美国鹰”的奥运命运看中美文化差异.范晴,2008中国比较文学学会中美比较文化研究第六届年会暨学术研讨会[10]从《西游记》和《白鲸》中看中美文化核心价值之差异.黄燕,2008中国比较文学学会中美比较文化研究第六届年会暨学术研讨会。

比较文学论文索引(2000-2004)编者按:这里刊出的是中国比较文学界学人2000-2004年间公开发表的论文相关信息,其中包括篇名、作者、刊名和中文摘要;基本上能够反映出国内比较文学近年来的研究状况。

【篇名】中国的《诗经》和马来西亚的班顿【作者】卢燕丽【刊名】北京大学学报(哲学社会科学版) 2000年01期【摘要】班顿,又名马来民歌,是一种极优美的四行体诗歌,在马来西亚和印度尼西亚广泛流传。

中国的《诗经》和马来西亚的班顿是两个国家两个民族的文学作品,但在诗歌形式、创作题材、思想内容、艺术手法和实际应用等方面,有很多相同相似之处,本文对此进行了一些比较研究,并对班顿所能受到的异族文化的影响做了探讨。

【篇名】中国古典小说“人仙妖鬼婚恋”母题初探【作者】刘耘【刊名】北京教育学院学报 2000年01期【摘要】从比较文学主题学的研究方法出发,可以在自汉至清的中国古典小说中发现一个完整、连贯、特色鲜明的讲述人与仙、妖、鬼等异类婚恋生活的母题,笔者将它命名为“人仙妖鬼婚恋”母题,并首次对它的源流、特点、美学风格做了全景描述,提出它在世界文学背景中的独特意义。

【篇名】论可比性——比较文学的一个重要理论问题【作者】陈惇【刊名】北京师范大学学报(社会科学版) 2000年03期摘要:可比性是关系到作为一门学科的比较文学能不能建立、比较研究能不能有效进行的重要理论问题。

文学现象之间实际存在的亲缘关系、价值关系和交叉关系是可比性的客观基础。

在中西比较文学研究中,为掌握好可比性,必须做好发现、考察、抉择这样三个方面的工作。

【篇名】俄苏历史比较文艺学的特征【作者】吴泽霖【刊名】北京师范大学学报(社会科学版) 2000年03期摘要:俄苏历史比较文艺学在当今比较文学的研究中应当予以足够的重视。

它的历史类型学思想、文学影响的规律性的思想、总体文学建构的思想和跨学科研究的思想都有着有别于西方比较文学思想的独特视角和观点,这些视角和观点对于我国比较文学学科建设具有很大的启示和影响。

【篇名】从比较文学角度谈《药》的深刻意蕴【作者】陆伟华【刊名】常熟高专学报 2000年01期【摘要】鲁迅的《药》从选材、构思到人物形象、主题和艺术风格均烙有鲜明的西方文学印记 ,说明鲁迅对西方文学极为倾情。

植根于鲁迅灵魂深处的时代忧患意识和历史使命感 ,使他自觉地将唤醒国民、振兴国家作为自己的根本使命 ;而他的社会理想和坚韧个性 ,又使他始终不渝地呐喊、战斗 ;同时 ,他的悲剧心理和独特审美观 ,使他的笔端自然地流露出阴冷的艺术风格 ,既有对安德列耶夫的借鉴 ,又有自己的再创造 ,具有深刻的思想意蕴。

【篇名】儒家美学思想对韩国当代文学的影响【作者】姜燕.【刊名】当代韩国 2000年03期【篇名】两次伟大的“文艺复兴”——意大利文艺复兴运动与五四新文学【作者】周海波.【刊名】东方论坛 2000年01期【摘要】在中国现代文学与外国文学的比较研究中 ,人们很少将注意力投注于意大利文学对中国文学的影响之中。

本文旨在通过“文的自觉”和“人的发现”两个方面 ,考察五四文学接受意大利文艺复兴时期的文化、文学的影响 ,从而比较探讨作为中国的“文艺复兴”的五四新文学的价值意义。

【篇名】“群龙无首”与“世界公民的心态”——试论中国比较文学的观念建构【作者】鹿国治【刊名】东岳论丛 2000年02期【摘要】中国比较文学从本世纪初开始萌芽,已经走过了一个世纪的历程。

20世纪的中国比较文学研究,就其价值取向和思维方法来说,可以说基本上还囿于基于“自我中心主义”之上的“刺激---反映”的框架和模式之中,还未来得及或未能充分意识到自身观念的建构之必要。

在这世纪之交,我们有理由提出“中国比较文学观念建构”这一命题。

建构中国比较文学的观念,当务之急是建构“世界公民的心态”,即不分民族、不分东西、不分优劣的人类一家、“世界大同”的心态,平等对话、双向沟通的心态,以对话代替对抗,以人类总体观念代替民族中心主义。

建构世界公民心态的理论资料,可借鉴《易经》的价值取向:“用九,见群龙无首,吉”,“天德不可为首也”。

《易经》倡导的“群龙无首”,乃“保合太和”之气,乃万物融融、各得其宜、不相妨害、充满生机的和谐之气。

以此和合的义理为指归,世界各民族的文化和文学就能展开有效的对话和沟通。

【篇名】《野天鹅》对民间故事的继承与超越【作者】陈宜安【刊名】福建师范大学学报(哲学社会科学版) 2000年03期【摘要】本文通过对安徒生童话《野天鹅》的分析 ,论述了《野天鹅》的民间故事来源 ,和它对相关民间故事的提升和超越 ,指出安徒生的童话不仅是民间故事情节的融汇 ,而且也溶入了安徒生自己的思想。

安徒生通过对民间故事和童话的创造性改写 ,形成了极富积极意义而又脍炙人口的新童话 ,在世界童话史上既具有开创新文学样式的重要意义 ,也具有正确地批判和继承传统文化的典范作用。

【篇名】林黛玉和道纲母比较论【作者】李海榕【刊名】福建师范大学学报(哲学社会科学版) 2000年03期【摘要】本文在中日比较文学的视野中 ,从多愁善感与倔强的性格特质、感情专一与嫉妒排他的情感特点、不平等的情爱关系和悲剧命运的实质三个层面比较、分析和论证了道纲母和林黛玉这两个中日悲剧女性形象的同中之异 ,剖析了古代社会女性的心理特征和不平等的情爱关系 ,揭示了造成她们悲剧命运的实质原因。

【篇名】尴尬与焦虑——电影的比较研究【作者】颜纯钧【刊名】福建师范大学学报(哲学社会科学版) 2000年04期【摘要】比较电影的方法 ,就是把比较文学的方法运用于电影研究的一次演绎。

然而 ,就像比较文学研究很难真正具有“世界主义”的胸襟和目光那样 ,由于文化传统、意识形态和学术养成等诸多的原因 ,“世界电影”立场的自觉转换同样不是一件轻而易举的事情。

在现阶段 ,比较电影充其量还只能像比较文学那样 ,在民族电影和国别电影的立场上来进行 ,是民族电影和国别电影的研究中一种扩大视野的新方法而已。

【篇名】接受与反接受——《大人物盖茨比》与阿尔杰传统小说的双维度关系【作者】侯晶晶【刊名】赣南师范学院学报 2000年02期【摘要】本文对富有文学和美学价值的名著《大人物盖茨比》作了比较文学方面的考察 ,分析了这部小说与 19世纪中叶至 2 0世纪初美国文学中影响深远的文类阿尔杰传统小说之间双维度的关系---表层接受 ,深层反接受。

在重心所在的反接受部分 ,分析了《大人物盖茨比》对阿尔杰传统小说的三大基石的批判和颠覆及其对阿尔杰传统小说的内在矛盾性、虚伪性和欺骗性的揭露。

【篇名】钱钟书与卡夫卡的精神对话——从《围城》与《城堡》看中西文化精神之差异【作者】王艳玲【刊名】河北大学学报(哲学社会科学版) 2000年03期【摘要】钱钟书的《围城》与卡夫卡的《城堡》,是具有可比性的两部文学名著。

采用比较文学的研究方法,以中西文化的对比作为思维的切入点,通过钱钟书与卡夫卡的“精神对话”,来思考中西文化精神的差异性,进而引起人们对现代文化建设问题的思考与关注。

【篇名】钱钟书与比较文学批评【作者】陈圣生【刊名】湖南商学院学报 2000年04期【摘要】在分析钱钟书的基本学术思想和方法论的基础上 ,研究了比较文学批评问题 ,指出人文学各科目的发展都趋向文艺批评 ,比较文学批评是最优越的一种文化批评方式。

【篇名】二叶亭四迷作品表现的日本文化模式和人格模式【作者】张莉【刊名】解放军外国语学院学报 2000年01期【摘要】日本文化是以“忠、孝、义理”为本位的文化,其“人格模式”为“隐忍、恩报、忠顺”。

二叶亭四迷笔下的人物典型正好印证了在这种文化指令下人物个性的弱化及自我的残缺。

从比较文学的角度分析探讨东、西方“多余人”的行为特征、思维定势以及价值取向,可以揭示出在文化载体制约下个体意识形成的原因。

【篇名】美国意象派新诗借鉴中国文化之管窥【作者】周美霞【刊名】济南大学学报 2000年04期【摘要】汉语诗词的意境在相当程度上得益于汉字的形象性。

在与美国意象派新诗的比照中 ,本文揭示了汉语文化生命力的源泉。

【篇名】海外华文文学与比较文学【作者】饶芃子【刊名】暨南学报(哲学社会科学版) 2000年01期【摘要】海外华文文学是一种世界性文学现象。

海外华文作家都是在双重文化背景中写作 ,他们的作品中常常有两种文化的“对话”,需要以跨文化的眼光去对其审视和观照。

为了探究海外华文文学丰富多样的文化和美学的价值 ,应当引进比较文学的多维比较方法。

在海外华文作家笔下 ,有一些不同族群的人物形象 ,这是一种文化的现实描述 ,是一种文化对另一种文化的解读和诠释 ,对其进行分析、追问 ,会给海外华文文学提供新的理论研究空间。

【篇名】世纪之交:海外华文文学的回顾与展望【作者】饶芃子【刊名】暨南学报(哲学社会科学版) 2000年04期【摘要】世界性华文文学热潮的兴起、发展 ,为本土华文文学与海外华文文学的互动、世界华文文学的研究、整合 ,提供了一个积极的背景。

为了加强世界格局中的华文文学研究 ,显示海外华文文学的特性 ,应当通过其文化特征、文学形态、美学模式、特殊经的研究 ,将这种建筑于城外生活经验的文学转化的一种域外汉语诗学。

【篇名】思索的小说——昆德拉的小说学与史铁生的《务虚笔记》【作者】黄忠顺【刊名】荆州师范学院学报 2000年03期【摘要】史铁生的《务虚笔记》自发表以来 ,一个较普遍的看法是它不像小说。

本文以昆德拉的小说学为视点 ,剖析了这部长篇小说的人物形态、故事逻辑和对话开式 ,认为它是一部走在以小说合并哲学的道路上的杰出的“思索的小说”。

【篇名】试论翻译学研究的基本走向【作者】袁文彬、杜宇成【刊名】荆州师范学院学报 2000年03期【摘要】翻译学的构建在译界基本上已达成共识 ,但其学科地位仍不令人乐观。

2 0世纪 6 0年代以来 ,翻译研究走的是一条跨学科移植的途径。

接受美学、读者反应批评、读者反应论及解构主义从不同角度对翻译学的多维层面产生了猛烈的冲击 ,蔚然而成一股理论潮流 ,使翻译学的跨学科趋势史无前例地变烈加剧。

另外 ,被称之为比较文学中的翻译研究的译介学也入主翻译学 ,可以说 ,翻译学的跨学科多元架构形成了近期翻译学研究的基本走向。

【篇名】中国现代爱国诗歌的“双璧”——《炉中煤》、《太阳吟》之比较【作者】毛黎、周丹萍【刊名】焦作工学院学报(社会科学版) 2000年03期【摘要】通过对郭沫若之《炉中煤》、闻一多之《太阳吟》的分析比较,论证了两位爱国诗人“五四”以后的创作思想、艺术风格、诗歌主张诸方面之异同及产生原因。

【篇名】文学形象及文学语言的文化内涵透视【作者】张喆【刊名】洛阳工学院学报(社会科学版) 2000年01期【摘要】形象是文学作品的基本单位,文学语言是文学的载体。