2020版:美国风湿病学会痛风治疗指南(全文)

在2016年EULAR[1]、2017年英国风湿病协会(The British Society for Rheumatology,BSR)[2]相继发表痛风治疗管理指南之后,新型治疗痛风的相关证据不断出现。2020年ACR发布了新的痛风管理指南。与之前的指南相比,该版指南中更新的观点颇多,共提出42条建议,其中包括16条强烈建议。主要涉及起始降尿酸治疗(urate-lowering therapies,ULT)的指征,药物的滴定治疗方法,伴随预防发作的抗炎药物疗程等,于2020年6月在Arthritis & Rheumatism杂志正式刊出[3],现介绍如下,希望能够指导痛风的实际诊疗。

1 起始降尿酸药物治疗的指征以及证据等级

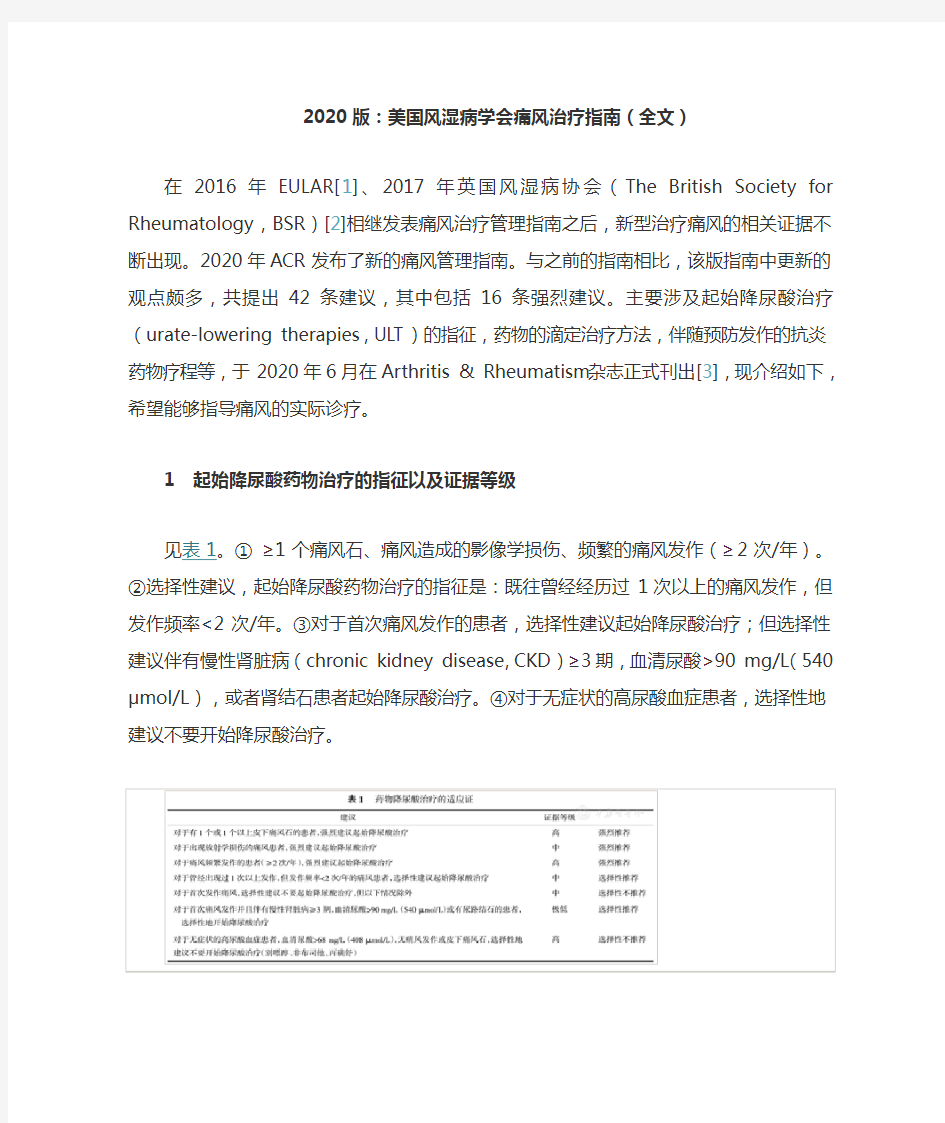

见表1。①≥1个痛风石、痛风造成的影像学损伤、频繁的痛风发作(≥2次/年)。②选择性建议,起始降尿酸药物治疗的指征是:既往曾经经历过1次以上的痛风发作,但发作频率<2次/年。③对于首次痛风发作的患者,选择性建议起始降尿酸治疗;但选择性建议伴有慢性肾脏病(chronic kidney disease,CKD)≥3期,血清尿酸>90 mg/L(540 μmol/L),或者肾结石患者起始降尿酸治疗。④对于无症状的高尿酸血症患者,选择性地建议不要开始降尿酸治疗。

表1

药物降尿酸治疗的适应证

随机对照试验显示,对于无症状的高尿酸血症患者,3年期间新发痛风仅为5%;血清尿酸>90 mg/L(540 μmol/L)的无症状高尿酸血症患者,5年内仅20%出现痛风。因此对于无症状的高尿酸血症患者,降尿酸治疗的获益并未高于治疗花费和风险。

2 对于痛风患者起始降尿酸药物治疗选择的建议

①对于任何起始降尿酸药物治疗的患者,强烈推荐别嘌醇作为所有患者的首选一线药物,包括伴有慢性肾脏病≥3期的患者:证据等级中,强烈推荐;②对于伴有慢性肾脏病≥3期的患者,强烈推荐黄嘌呤氧化酶抑制剂,优于丙磺舒:证据等级中,强烈推荐;③强烈建议别嘌醇和非布司他从低剂量开始,别嘌醇伴有慢性肾脏病≤100 mg/d,对于伴有慢性肾脏病患者需要更低的起始剂量,非布司他≤40 mg/d,然后进行后续剂量滴定,逐渐增加剂量:证据等级中,强烈推荐;④选择性建议丙磺舒从小剂量(500 mg每日2次)开始,并进行剂量滴定,逐渐增加剂量:证据等级中,选择性推荐;⑤强烈建议降尿酸同时预防痛风发作(如秋水仙碱、NSAIDs、泼尼松/甲泼尼龙)。具体的抗炎预防措施需要根据患者情况个

体化选择:证据等级中,强烈推荐;⑥强烈建议预防发作应持续3~6个月(不少于3个月),如果患者痛风持续发作,应继续评估并根据需要继续预防治疗:证据等级中,强烈推荐;⑦患者痛风发作并有降尿酸治疗指征时,选择性建议在痛风发作期间开始降尿酸治疗,而不是在痛风发作消退后再开始降尿酸治疗:证据等级中,选择性推荐;⑧强烈建议反对培戈洛酶作为一线治疗:证据等级中,强烈反对。

3 起始降尿酸治疗的时机

见表2。①当患者出现痛风发作时,提示应该起始降尿酸治疗,选择性建议在痛风发作期开始降尿酸治疗优于痛风缓解期。②目标治疗的策略包括:在所有接受降尿酸治疗的患者中强烈建议,采用药物滴定法,之后根据监测血清尿酸的情况调整药物的剂量直至达到血尿酸靶标。③在所有接受降尿酸治疗的患者中强烈建议,血清尿酸的靶标值是低于60 mg/L (360 μmol/L),而且需要持续低于60 mg/L(360 μmol/L),优于无靶标的治疗。

表2

给降尿酸治疗患者的建议

4 对服用特定降尿酸药物患者的建议

4.1 别嘌醇:

①对于HLA-B*5801基因阳性率较高的患者(例如中国汉族、韩国、泰国)和非裔患者,选择性建议在开始使用别嘌醇之前检测HLA-B5801基因:证据等级极低,选择性推荐;②选择性建议,不要在所有地区均进行HLA-B*5801等位基因检测:证据等级极低,强烈反对;③对别嘌醇有过敏反应,且无法使用其他口服药物降尿酸治疗的患者,选择性推荐使用别嘌醇脱敏疗法(起始剂量≤100 mg,慢性肾脏病患者采用更低剂量):证据等级极低,选择性推荐。

4.2 非布司他:

对于有心血管疾病病史或有新的心血管事件的痛风患者,在可能并与本指南中的其他建议一致的情况下,选择性地建议将非布司他改为其他可替代的降尿酸药物:证据等级中,选择性推荐。

4.3 促尿酸排泄药物:

①对于考虑或正在接受促尿酸排泄治疗的患者,选择性建议在促尿酸排泄治疗之前不用检查尿尿酸:证据等级极低,选择性不推荐;②对于接受促尿酸排泄治疗的患者,选择性建议不要进行碱化尿液:证据等级极低,选择性不推荐。

5 改变降尿酸治疗的建议

①对于首次以最大耐受剂量或FDA指示剂量接受黄嘌呤氧化酶抑制剂单一疗法但未达到血清尿酸目标和(或)出现频繁的痛风发作(≥2次/年)或无法解决的皮下痛风石的痛风患者,选择性建议将第一种黄嘌呤氧化酶抑制剂改为其他黄嘌呤氧化酶抑制剂药物,而不是加用促尿酸排泄药:证据等级极低,选择性推荐;②对于使用黄嘌呤氧化酶抑制剂、促尿酸排泄

药和其他干预措施均未能达到血清尿酸目标,并且有频繁的痛风发作(≥2次/年)或无法解决的皮下痛风石的痛风患者,强烈建议改用培戈洛酶治疗:证据等级中,强烈推荐;③对于使用黄嘌呤氧化酶抑制剂、促尿酸排泄药和其他干预措施均未能达到血清尿酸目标,并且没有频繁的痛风发作(<2次/年)以及皮下痛风石的痛风患者,应继续当前降尿酸治疗,强烈建议反对培戈洛酶治疗:证据等级中,强烈反对。

6 对于痛风急性发作的治疗

①患者痛风发作时,强烈建议使用秋水仙碱、NSAIDs或糖皮质激素(口服、关节内或肌肉注射)作为治疗痛风发作的一线药物,而非IL-1抑制剂或促肾上腺皮质激素(ACTH)(秋水仙碱、NSAIDs或糖皮质激素的选择应基于患者的个体化因素):证据等级高,强烈推荐;②选择秋水仙碱治疗时,强烈推荐小剂量秋水仙碱(可带来的相似的疗效和较少的不良反应):证据等级中,强烈推荐;③对于其他抗炎疗法耐受性差或有禁忌证的痛风发作患者,选择性建议使用IL-1抑制剂而非其他治疗(支持/镇痛治疗除外):证据等级中,选择性推荐;④对于无法口服药物的患者,强烈推荐使用糖皮质激素(肌肉、静脉或关节内注射),而非IL-1抑制剂或促肾上腺皮质激素:证据等级高,选择性推荐;⑤对于痛风发作者的患者,选择性建议使用局部冰敷作为辅助治疗:证据等级低,选择性推荐。

7 关于痛风患者的生活方式管理

①对于痛风患者,无论疾病活动度如何,都选择性建议限制饮酒:证据等级低,选择性推荐;②对于痛风患者,无论疾病活动度如何,都选择性建议限制嘌呤摄入量:证据等级低,选择性推荐;③对于痛风患者,无

论疾病活动度如何,都选择性建议限制高果糖谷物糖浆的摄入:证据等级极低,选择性推荐;④对于痛风患者,无论疾病活动度如何,都选择性建议减肥:证据等级极低,选择性推荐;⑤对于痛风患者,无论疾病活动度如何,都选择性建议无需补充维生素C:证据等级低,选择性反对。

8 关于痛风患者现有治疗的调整,无需考虑痛风的活动性

①停用氢氯噻嗪,更换为其他可行的降压药物:证据等级极低,选择性推荐;②倾向选择氯沙坦作为降压药物:证据等级极低,选择性推荐;

③停用小剂量阿司匹林:证据等级极低,选择性反对;④增加降脂药物,或更改为菲诺贝特:证据等级极低,选择性反对。

9 小结

本指南与既往2012年ACR指南以及相关指南相比较:采用了推荐分级的评价、制定与评估(Grading of Recommendations Assessment,Development and Evaluation,GRADE)的方法学,其中包含患者的意见并纳入了治疗费用。①降尿酸治疗的指征:2012年ACR指南建议:对于有痛风石、痛风1年发作2次以上以及有尿酸性肾结石或CKD2期以上的痛风患者,需要降尿酸治疗[4]。2016年EULAR建议中提出对于第一次痛风发作低于40岁、尿酸水平较高(>480 μmol/L),具有痛风并发症(肾功能不全、高血压、缺血性心脏病、心力衰竭),都应该考虑降尿酸治疗[1]。2019年中国高尿酸血症与痛风诊疗指南中建议[5],痛风患者尿酸水平≥480 μmol/L,或尿酸≥420 μmol/L且合并下列任意情况之一时起始降尿酸治疗:痛风发作次数≥2次/年、痛风石、慢性痛风性关节炎、肾结石、CKD、高血压、糖尿病、血脂异常、脑卒中、缺血性心脏病、心

力衰竭和发病年龄<40岁。ULT的适应证比2012年的ACR痛风治疗指南有所扩展,但与2016年更新的EULAR痛风建议一致,强烈建议治疗具有痛风影像学损伤的患者(包括任意形式,并未考虑皮下痛风石或频繁发作的痛风),此项建议关注了痛风的不同表现形式,而且关节破坏提示了活跃的疾病进程。本版指南中提到,对于发作频率低于2次/年的痛风患者,并不需要必须ULT。近年来逐渐增加的随机对照研究提示,靶标治疗的策略可以改善痛风患者结局,因此强烈建议ULT的目标为血清尿酸值需要低于60 mg/L,并且持续达标。不仅可以使尿酸盐晶体溶解、体积缩小,同时还可以避免新的晶体形成;同时可以改善患者心脏、肾脏合并发症,降低病死率。本指南加强了从低剂量ULT开始滴定以达到降尿酸目标的策略,降低了治疗相关不良反应(如超敏反应的风险),也降低了启动ULT伴随的痛风发作风险。滴定治疗的疗程应为数周至数月,而不是以年计算,2012年ACR指南中建议每间隔2~5周调整剂量,本指南中更加强调,需要根据监测的血清尿酸值来调整剂量。为了降低与ULT相关的痛风发作的风险,本指南强化了原先的建议,即降尿酸的同时预防性抗炎3~6个月,比之前的建议时间缩短,但在频繁的痛风持续发作的情况下应该延长。初始降尿酸治疗期间(3~6个月)痛风发作概率为12%~61%,继续治疗8~12个月,痛风发作频率可以显著降低[6]。因此特别强调,小剂量秋水仙碱(0.5~1.0 mg/d)作为首选、二线选择为小剂量NSAIDs、小剂量糖皮质激素(泼尼松≤10 mg/d)均可明显降低痛风发作频率,从而提高患者治疗的依从性。与之前的ACR和EULAR指南不同,本指南没有为患有更严重疾病的患者亚群(如伴有痛风石的患者),规定血尿酸阈

值必须低于360 μmol/L。与2012年ACR痛风管理指南相比,本指南考虑了治疗费用,明确将别嘌醇作为所有患者(包括CKD)患者首选的一线药物。提示药物治疗经济学也将成为今后医疗疾病诊治指南中的重要内容。

本指南的不足之处:①痛风患者中特定人群中的血尿酸阈值问题。对于患有更严重疾病的患者来说,最佳的血尿酸阈值仍然不明确。②痛风对患者的影响,因性别、种族或其他并发症的存在而不同。该指南仅限于对特定的痛风群体进行讨论,需要对特定的患者队列进行更多的研究,以便提出不同的建议。③还需要更多的研究来确定治疗相关低尿酸血症的安全性,这是一个重要的未知领域,因为流行病学研究表明血清尿酸浓度与特定的神经退行性疾病呈负相关。④虽然尿酸与其他共患病情况,如高血压、心血管疾病和CKD之间存在关联,但在没有痛风的情况下降尿酸的益处或风险尚未确定。

痛风作为一种"可以治愈"的疾病,越来越多的临床研究提示在治疗中应该采用最佳的治疗策略和方案,本指南使用GRADE方法学和基于文献以及患者倾向性的一致意见,此指南为临床医生和患者提供了痛风治疗的方向,将大大优化痛风的治疗质量。近期发表的综述显示,不同国家和地区,对于痛风这一常见疾病的指南建议,并不完全相同[7],更提示今后应该加强国内适宜我国实际情况及国情的临床研究,为痛风的治疗提供循证医学经验。

A中华医学会各主要分会领导名单(最新) (说明:前一个数字指第几届,后面是换届年代,[重]代表国家重点(培育)学科,委员按照地域分布排列,先写内科的) 8心血管2009 主任委员:胡大一/北京大学人民医院[重] 前任主任委员:高润霖(院士)/中国医学科学院阜外心血管病医院[重] 候任主任委员:霍勇/北京大学第一医院 副主任委员:马长生/首都医科大学安贞医院[重],韩雅玲/沈阳军区总医院,葛均波/复旦大学中山医院[重],张运(院士)/山东大学齐鲁医院[重] 8呼吸2010 主任委员:王辰/首都医科大学朝阳医院[重] 前任主任委员:刘又宁/解放军总医院[重] 副主任委员:沈华浩/浙江大学第二医院,其余不详 9消化2009 主任委员:樊代明(院士)/第四军医大学西京医院[重] 侯任主任委员:杨云生/解放军总医院 副主任委员:钱家鸣/中国医学科学院协和医院[重],张澍田/首都医科大学友谊医院[重],袁耀宗/上海交通大学瑞金医院[重],陈旻湖/中山大学第一医院 8肾病2009 主任委员:陈香美(院士)/解放军总医院[重] 候任主任委员:刘志红(院士)/南京军区南京总医院 副主任委员:章友康/北京大学第一医院[重],陈楠/上海交通大学瑞金医院,梅长林/第二军医大学长征医院,余学清/中山大学第一医院[重] 8血液2010 前任主任委员:阮长耿(院士)/苏州大学第一医院[重] 候任主任委员:黄晓军/北京大学人民医院[重] 副主任委员:王健民/第二军医大学长海医院,其余不详 8内分泌与代谢2009 主任委员:宁光/上海交通大学瑞金医院[重] 前任主任委员:曾正陪/中国医学科学院协和医院[重] 候任主任委员:滕卫平/中国医科大学第一医院[重] 副主任委员:李光伟/卫生部中日友好医院,母义明/解放军总医院,赵家军/山东大学省立医院,廖二元/中南大学湘雅二医院[重] 8风湿2010(作为“临床免疫学”成为国家重点学科) 主任委员:栗占国/北京大学人民医院[重] 前任主任委员:张奉春/中国医学科学院协和医院[重] 候任主任委员:曾小峰/中国医学科学院协和医院 副主任委员:黄烽/解放军总医院,邹和建/复旦大学华山医院,鲍春德/上海交通大学仁济医院, 9感染病2010 主任委员:李兰娟(院士)/浙江大学第一医院[重] 候任主任委员:侯金林/南方医科大学南方医院 副主任委员:李太生/中国医学科学院协和医院,王贵强/北京大学第一医院,缪晓辉/第二军医大学长征医院,王宇明/第三军医大学西南医院[重]

痛风中医临床路径 路径说明:本路径适合于西医诊断为痛风的患者。 一、痛风中医临床路径标准住院流程 (一)适用对象 中医诊断:第一诊断为痛风(TCD 编码为:BNV050)。 西医诊断:第一诊断为痛风(ICD-10 编码为:M10.991)。 (二)诊断依据 1.疾病诊断 (1)中医诊断标准:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》(ZY/T001.1-94)。 (2)西医诊断标准:参照 1977 年美国风湿病学会的痛风分类标准。 2.疾病分期 参照 2004 年中华医学会风湿病分会颁布的《原发性痛风诊治指南》。 (1)急性期 (2)间歇期 (3)慢性期 3.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组痛风诊疗方案”。痛风临床常见证候:

湿热蕴结证 脾虚湿阻证 寒湿痹阻证 痰瘀痹阻证 (三)治疗方案的选择 参照“国家中医药管理局‘ 十一五’重点专科协作组痛风诊疗方案”、中华中医药学会发布的《中医内科常见病诊疗指南》(ZYYXH/T120-2008)。 1.诊断明确,第一诊断为痛风。 2.患者适合并接受中医治疗。 (四)标准住院日为≤14 天。 (五)进入路径标准 1.第一诊断必须符合痛风(TCD 编码:BNV050、ICD-10 编码:M10.991)的患者。 2.患者同时具有其他疾病,但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。 (六)中医证候学观察 四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。注意证候的动态变化。

(七)入院检查项目 1.必需的检查项目 (1)血常规、尿常规、便常规 (2)血尿酸、血沉、C 反应蛋白 (3)类风湿因子、抗“O” (4)肝功能、肾功能、血脂、血糖 (5)感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、梅毒、HIV等) (6)心电图 (7)胸部 X 线片、受累关节 X 线片 (8)腹部超声 2.可选择的检查项目:根据病情需要而定,如电解质、血粘稠度、ANA、ENA、AKA、APF、抗CCP抗体、24小时尿尿酸、HLA-B27等。 (八)治疗方法 1. 基础治疗。 2. 电针疗法。 3. 艾灸疗法。 4.辨证选择口服中药汤剂、中成药

中华医学会88个分会及主委名单 来源:赛柏蓝作者:克立兹鸠 2015年,中华医学会迎来百年圣诞。可以说,中国现代医学的进步,百年来都离不开学会的作用。 目前,中华医学会共设有88个分会,每一个分会的主任委员及其领导班子,总体上都可以称为该领域的精英分子,他们为我国的医学进展和百姓健康无疑作出了重大的贡献。 中国医疗器械怀着敬意整理出学会88个分会的现任主任委员名单,本数据来源于中华医学会官方网站,数据信息发布于2015年3月23日。 或有一些主委已有变动,以最新变动的为准;个别主委在今年3月后已被纪委查处,但分会官网的相关资料显示仍然在岗,我们在整理资料时,仍予以保留。 序号专科分会名称主任委 员 1医史学分会梁永宣2内科学分会厉有名3外科学分会赵玉沛4妇产科学分会郎景和5儿科学分会桂永浩6皮肤性病学分会张学军7眼科学分会王宁利8耳鼻咽喉-头颈外科学分 会 韩德民9结核病学分会高文10放射学分会徐克11公共卫生学分会冯子健12神经病学分会蒲传强13精神病学分会赵靖平14病理学分会卞修武15物理医学与康复学分会励建安

16科学普及分会郑静晨17肿瘤学分会樊嘉18心血管病学分会胡大一19微生物学与免疫学分会尹红章20麻醉学分会于布为21检验分会潘柏申22骨科学分会田伟23核医学分会李亚明24放射医学与防护学分会苏旭25呼吸病学分会王辰26消化病学分会杨云生27血液学分会黄晓军28内分泌学分会宁光29肾脏病学分会余学清30感染病学分会侯金林31老年医学分会李小鹰32泌尿外科学分会孙颖浩33医学教育分会王镭34计划生育学分会熊承良35风湿病学分会曾小峰36整形外科学分会祁佐良37医学病毒学分会袁正宏38胸心血管外科学分会胡盛寿39神经外科学分会张建宁40烧伤外科学分会胡大海41超声医学分会张运42放射肿瘤治疗学分会郎锦义43医学遗传学分会张学44小儿外科学分会王维林45急诊医学分会于学忠46航空航天医学分会罗永昌47地方病学分会孙贵范

欧洲抗风湿联盟(EULAR)对痛风治疗的12项建议 1. Optimal treatment of gout requires both non-pharmacological and pharmacological modalities and should be tailored according to: specific risk factors (levels of serum urate, previous attacks, radiographic signs); clinical phase (acute/recurrent gout, intercritical gout, and chronic tophaceous gout); general risk factors (age, sex, obesity, alcohol consumption, urate elevating drugs, drug interactions and comorbidity). Strength of recommendation: 96 (95% CI, 93 to 98) 1.痛风最佳治疗需药物和非药物治疗手段相联合,并根据以下情况调整:(1)特殊的危险因素(血尿酸水平,以前发作情况和放射线表现);(2)临床阶段(急性/复发性痛风,发作间歇期痛风和慢性痛风石性痛风);(3)一般危险因素(年龄、性别、肥胖、饮酒、增高尿酸药,药物相互作用和合并疾病)。推荐力度:96(95%的可信区间93-98) 2. Patient education and appropriate lifestyle. advice regarding weight loss if obese, diet, and reduced alcohol (especially beer) are core aspects of management. Strength of recommendation: 95 (95% CI, 91 to 99) 2.患者教育和良好生活方式[肥胖者控制体重、饮食控制及减少饮酒(尤其是啤酒)是治疗核心部分]。推荐力度:95(95%的可信区间91-99) 3. Associated comorbidity and risk factors such as hyperlipidaemia, hypertension, hyperglycaemia, obesity and smoking should be addressed as an important part of the management of gout. Strength of recommendation: 91 (95% CI, 86 to 97) 3.应重视合并的疾病和发病相关的危险因素如高血脂、肥胖和吸烟,并作为痛风处理的重要部分。推荐力度:91(95%的可信区间86-97) 4. Oral colchicine and/or NSAIDs are first line agents for systemic treatment of acute gout. In the absence of contraindications an NSAID is a convenient and well accepted option. Strength of recommendation: 94 (95% CI, 91 to 98)

第20章原发性痛风 【概述】 痛风(gout)是嘌呤代谢紊乱及/或尿酸排泄减少所引起的一种晶体性关节炎,临床表现为高尿酸血症(hyperuricemia)和尿酸盐结晶沉积所致的特征性急性关节炎、痛风石形成、痛风石性慢性关节炎,并可发生尿酸盐肾病、尿酸性尿路结石等,严重者可出现关节致残、肾功能不全。痛风常与中心性肥胖、高血脂症、糖尿病、高血压以及心脑血管病伴发。 痛风分为原发性和继发性两大类。原发性痛风有一定的家族遗传性,约10%~20%的患者有阳性家族史。除1%左右的原发性痛风由先天性酶缺陷引起外,绝大多数发病原因不明。继发性痛风由其他疾病所致,如肾脏病、血液病,或由于服用某些药物、肿瘤放化疗等多种原因引起。本指南主要介绍原发性痛风。 痛风见于世界各地区、各民族。在欧美地区高尿酸血症患病率为2%~18%,痛风为0.13%~0.37%。我国部分地区的流行病学调查显示,近年来我国高尿酸血症及痛风的患病率直线上升,这可能与我国经济发展、生活方式和饮食结构改变有关。 【临床表现】 95%为男性,初次发作年龄一般为40岁以后,但近年来有年轻化趋势;女性患者大多出现在绝经期后。按照痛风的自然病程可分为急性期、间歇期、慢性期。 1.急性期发病前可无任何先兆。诱发因素有饱餐饮酒、过度疲劳、紧张、关节局部损伤、手术、受冷受潮等。常在夜间发作的急性单关节炎通常是痛风的首发症状,表现为凌晨关节痛而惊醒、进行性加重、剧痛如刀割样或咬噬样,疼痛于24~48小时达到高峰。关节局部发热、红肿及明显触痛,酷似急性感染,首次发作的关节炎多于数天或数周内自行缓解。首次发作多为单关节炎,60%~70%首发于第一跖趾关节,在以后病程中,90%患者反复该部受累。足弓、踝、膝关节、腕和肘关节等也是常见发病部位。可伴有全身表现,如发热、头痛、恶心、心悸、寒战、不适并伴白细胞升高,血沉增快。 2.间歇期急性关节炎发作缓解后,一般无明显后遗症状,有时仅有发作部位皮肤色素加深,呈暗红色或紫红色、脱屑、发痒,称为无症状间歇期。多数患者在初次发作后出现1~2年的间歇期,但间歇期长短差异很大,随着病情的进展间歇期逐渐缩短。如果不进行防治,每年发作次数增多,症状持续时间延长,以致不能完全缓解,且受累关节增多,少数患者可有骶髂、胸锁或颈椎等部位受累,甚至累及关节周围滑囊、肌腱、腱鞘等,症状渐趋不典型。 3.慢性期尿酸盐反复沉积使局部组织发生慢性异物样反应,沉积物周围被单核细胞、上皮细胞、巨噬细胞包绕,纤维组织增生形成结节,称为痛风石。痛风石多在起病10年后出现,是病程进入慢性的标志,可见于关节内、关节周围、皮下组织及内脏器官等。典型部位在耳廓,也常见于足趾、手指、腕、踝、肘等关节周围,隆起于皮下,外观为芝麻大到鸡蛋大的黄白色赘生物,表面菲薄,破溃后排出白色粉末状或糊状物,经久不愈,但较少继发感染。当痛风石发生于关节内,可造成关节软骨及骨质侵蚀破坏、增生、关节周围组织纤维化,出现持续关节肿痛、强直、畸形,甚至骨折,称为痛风石性慢性关节炎。 4.肾脏病变肾脏病理检查几乎均有损害,大约1/3患者在痛风病程中出现肾脏症状。 (1)尿酸盐肾病:尿酸盐结晶沉积于肾组织,特别是肾髓质和锥体部,可导

2018中国类风湿关节炎诊疗指南 2018 年4 月1 日出版的《中华内科杂志》发表了《2018中国类风湿关节炎诊疗指南》,中华医学会风湿病学分会上次更新该指南是2010年。

●推荐意见1:RA的早期诊断对治疗和预后影响重大,临床医师需结合患者的临床表现、 实验室和影像学检查做出诊断(1A)。建议临床医师使用1987年ACR发布的RA分类标准与2010年ACR/EULAR发布的RA分类标准做出诊断(2B) ●推荐意见2:建议临床医师根据RA患者的症状和体征,在条件允许的情况下,恰当选 用X线、超声、CT和磁共振成像(MRI)等影像技术(2B) ●推荐意见3:RA的治疗原则为早期、规范治疗,定期监测与随访(1A)。RA的治疗 目标是达到疾病缓解或低疾病活动度,即达标治疗,最终目的为控制病情、减少致残率,改善患者的生活质量(1B) ●推荐意见4:对RA治疗未达标者,建议每1~3个月对其疾病活动度监测1次(2B); 对初始治疗和中/高疾病活动者,监测频率为每月1次(2B);对治疗已达标者,建议其监测频率为每3~6个月1次(2B) ●推荐意见5:RA治疗方案的选择应综合考虑关节疼痛、肿胀数量,ESR、CRP、RF及 抗环瓜氨酸蛋白抗体(ACPA)的数值等实验室指标(1B)。同时要考虑关节外受累情况;此外还应注意监测RA的常见合并症,如心血管疾病、骨质疏松、恶性肿瘤等(1B)●推荐意见6:RA患者一经确诊,应尽早开始传统合成DMARDs治疗。推荐首选甲氨 蝶呤单用(1A)。存在甲氨蝶呤禁忌时,考虑单用来氟米特或柳氮磺吡啶(1B) 欧美15个国家的调查显示,甲氨蝶呤平均使用率达到83%,远高于其他药物,但我国甲氨蝶呤的使用率仅为55.9%。队列研究显示,RA患者诊断第1年内传统合成DMARDs药物的累积使用量越大,关节置换时间越迟;早使用1个月,外科手术的风险相应降低 2%~3%[50]。甲氨蝶呤是RA治疗的锚定药[51]。一般情况下,2/3的RA患者单用甲氨蝶呤,或与其他传统合成DMARDs联用,即可达到治疗目标[21,51]。 ●推荐意见7:单一传统合成DMARDs治疗未达标时,建议联合另一种或两种传统合成 DMARDs进行治疗(2B);或一种传统合成DMARDs联合一种生物制剂DMARDs 进行治疗(2B);或一种传统合成DMARDs联合一种靶向合成DMARDs进行治疗(2B)●推荐意见8:中/高疾病活动度的RA患者建议传统合成DMARDs联合糖皮质激素治疗 以快速控制症状(2B)。治疗过程中应密切监测不良反应。不推荐单用或长期大剂量使用糖皮质激素(1A) ●推荐意见9:RA患者在使用生物制剂DMARDs或靶向合成DMARDs治疗达标后, 可考虑对其逐渐减量,减量过程中需严密监测,谨防复发(2C)。在减量过程中,如

痛风治疗指南 【概述】 痛风(gout)是嘌呤代谢紊乱及/或尿酸排泄减少所引起的一种晶体性关节炎,临床表现为高尿酸血症(hyperuricemia)和尿酸盐结晶沉积所致的特征性急性关节炎、痛风石形成、痛风石性慢性关节炎,并可发生尿酸盐肾病、尿酸性尿路结石等,严重者可出现关节致残、肾功能不全。痛风常与中心性肥胖、高血脂症、糖尿病、高血压以及心脑血管病伴发。 痛风分为原发性和继发性两大类。原发性痛风有一定的家族遗传性,约10%-20%的患者有阳性家族史。除1%左右的原发性痛风由先天性酶缺陷引起外,绝大多数发病原因不明。继发性痛风由其他疾病所致,如肾脏病、血液病,或由于服用某些药物、肿瘤放化疗等多种原因引起。本指南主要介绍原发性痛风。 痛风见于世界各地区、各民族。在欧美地区高尿酸血症患病率为2%~18%,痛风为0.13%~0.37%。我国部分地区的流行病学调查显示,近年来我国高尿酸血症及痛风的患病率直线上升,这可能与我国经济发展、生活方式和饮食结构改变有关。 【临床表现】 95%为男性,初次发作年龄一般为40岁以后,但近年来有年轻化趋势;女性患者大多出现在绝经期后。按照痛风的自然病程可分为急性期、间歇期、慢性期。 1.急性期:发病前可无任何先兆。诱发因素有饱餐饮酒、过度疲劳、紧张、关节局部损伤、手术、受冷受潮等。常在夜间发作的急性单关节炎通常是痛风的首发症状,表现为凌晨关节痛而惊醒、进行性加重、剧痛如刀割样或咬噬样,疼痛于24~48小时达到高峰。关节局部发热、红肿及明显触痛,酷似急性感染,首次发作的关节炎多于数天或数周内自行缓解。首次发作多为单关节炎,60%~70%首发于第一跖趾关节,在以后病程中,90%患者反复该部受累。足弓、踝、膝关节、腕和肘关节等也是常见发病部位。可伴有全身表现,如发热、头痛、恶心、心悸、寒战、不适并伴白细胞升高,血沉增快。 2.间歇期:急性关节炎发作缓解后,一般无明显后遗症状,有时仅有发作部位皮肤色素加深,呈暗红色或紫红色、脱屑、发痒,称为无症状间歇期。多数患者在初次发作后出现1~2年的间歇期,但间歇期长短差异很大,随着病情的进展间歇期逐渐缩短。如果不进行防治,每年发作次数增多,症状持续时间延长,以致不能完全缓解,且受累关节增多,少数患者可有骶髂、胸锁或颈椎等部位受累,甚至累及关节周围滑囊、肌腱、腱鞘等处也可发作,症状渐趋不典型。 3.慢性期:尿酸盐反复沉积使局部组织发生慢性异物样反应,沉积物周围被单核细胞、上皮细胞、巨噬细胞包绕,纤维组织增生形成结节,称为痛风石。痛风石多在起病10年后出现,是病程进入慢性的标志,可见于关节内、关节周围、皮下组织及内脏器官等。典型部位在耳廓,也常见于足趾、手指、腕、踝、肘等关节周围,隆起于皮下,外观为芝麻大到鸡蛋大的黄白色赘生物,表面菲薄,破溃后排出白色粉末状或糊状物,经久不愈,但较少继发感染。当痛风石发生于关节内,可造成关节软骨及骨质侵蚀破坏、增生、关节周围组织纤维化,出现持续关节肿痛、强直、畸形,甚至骨折,称为痛风石性慢性关节炎。 4.肾脏病变: 肾脏病理检查几乎均有损害,大约1/3患者在痛风病程中出现肾脏症状。 ⑴尿酸盐肾病:尿酸盐结晶沉积于肾组织,特别是肾髓质和锥体部,可导致慢性间质性肾炎,使肾小管变形、萎缩、纤维化、硬化,进而累及肾小球血管床。表现为肾小管浓缩功能下降、夜尿增多、低比重尿、血尿、蛋白尿、腰痛、水肿、高血压,晚期肾功能不全等。 ⑵尿酸性尿路结石:尿液中尿酸浓度增加并沉积形成尿路结石,在痛风患者中总发生率在20%以上,且可能出现于痛风关节炎发病之前。较小者呈沙砾状随尿排出,可无症状。

2018年4 月1日出版的《中华内科杂志》发表了《2018中国类风湿关节炎诊疗指南》,中华医学会风湿病学分会上次更新该指南是2010年。

推荐意见1 : RA 的早期诊断对治疗和预后影响重大,临床医师需结合患者的临床表现、 实验室和影像学检查做出诊断 (1A )。建议临床医师使用1987年ACR 发布的RA 分类标 准与2010年ACR/EULA 既布的RA 分类标准做出诊断(2B ) 床丧现、实骚莹检巻、影爍学检查提不町绘九类凤湿抉韦炎 注承生猶方武的调整. 包桔桂烟*摊制怵輕. 會理炊食和适当运动? 2010SF ACR/ElllAli 由/离欢病佰或度 弟老朕用小捫詁 短疗程能皮质激 盍和/或詈MID 站 单用来軌光特或 ?*??? 2种或址种恂统舍成 € 抨他打 堆將观有忙疗,麻 DMARDs 联用 X. ____________ _______ -J 达标 > 弘^个月监测1枕 k _ _ _J 疗做评佶. 疗效评佔’治 疔达标& 厠创剂DMARDs 或靶向舍床 生剧制捌D 鼎R 血威翳向 舍戎DMARD 営逐淅减量* 产密监連,谨肪蔑发 符合 符合 诊断芙风陵关D 炎 酊氨嫌吟无象忌 单同甲氟螟吟 13个月监攏1机 否(特别是存崔預护不良闵素} 是 否 是 1种桂统存成WARM"种环物 制剂DM 杠D 皆威1种毎嫌合Jft DKARD 屛童向合咸观ARM 餵持现有治疔,毎 3"个月监测】次 轨用另一种怦用申L 嗣不同的生勒制刑 DtfARD 営或矍鬥舍域DMARD M 厅达标= F _ _片 耨者赴于持线检床 缓脾 状壶1年以上 DMARDi'

原发性痛风 【概述】 痛风(gout)是嘌呤代谢紊乱及/或尿酸排泄减少所引起的一种晶体性关节炎,临床表现为高尿酸血症(hyperuricemia)和尿酸盐结晶沉积所致的特征性急性关节炎、痛风石形成、痛风石性慢性关节炎,并可发生尿酸盐肾病、尿酸性尿路结石等,严重者可出现关节致残、肾功能不全。痛风常与肥胖、高血脂症、糖尿病、高血压以及心脑血管病伴发。 痛风分为原发性和继发性两大类。原发性痛风有一定的家族遗传性,约10~20%的患者有阳性家族史。除1%左右的原发性痛风由先天性酶缺陷引起外,绝大多数发病原因不明。继发性痛风由其他疾病所致,如肾脏病、血液病,或由于服用某些药物、肿瘤放疗、化疗等多种原因引起。本指南主要介绍原发性痛风。 痛风见于世界各地区、各民族。在欧美地区高尿酸血症患病率为2~18%,痛风为0.13~0.37%。我国部分地区的流行病学调查显示,近几年来我国高尿酸血症及痛风的患病率直线上升,这可能与我国经济发展、生活方式和饮食结构改变有关。 【临床表现】 患者95%为男性,初次发作年龄一般为40岁以后,但近年来有年轻化趋势;女性患者大多出现在绝经期后。按照痛风的自然病程可分为急性期、间歇期、慢性期。 1.急性期:发病前可无任何先兆。诱发因素有饱餐饮酒、过度疲劳、紧张、关节局部损伤、手术、受冷受潮等。常在夜间发作的急性单关节炎通常是痛风的首发症状,表现为凌晨关节痛而惊醒、进行性加重、剧痛如刀割样或咬噬样,疼痛于24~48小时达到高峰。关节局部发热、红肿及明显触痛,酷似急性感染,首次发作的关节炎多于数天或数周内自行缓解。首次发作多为单关节炎,60~70%首发于第一跖趾关节,在以后病程中,90%患者反复该部受累。足弓、踝、膝关节、腕和肘关节等也是常见发病部位。可伴有全身表现,如发热、头痛、恶心、心悸、寒战、不适并伴白细胞升高,血沉增快。 2.间歇期:急性关节炎发作缓解后,一般无明显后遗症状,有时仅有发作部位皮肤色素加深,呈暗红色或紫红色、脱屑、发痒,称为无症状间歇期。多数患者在初次发作后出现1~2年的间歇期,但间歇期长短差异很大,随着病情的进展间歇期逐渐缩短。如果不进行防治,每年发作次数增多,症状持续时间延长,以致不能完全缓解,且受累关节增多,少数患者可有骶髂、胸锁或颈椎等部位受累,甚至累及关节周围滑囊、肌腱、腱鞘等处也可发作,症状渐趋不典型。 3.慢性期:尿酸盐反复沉积使局部组织发生慢性异物样反应,沉积物周围被单核细胞、上皮细胞、巨噬细胞包绕,纤维组织增生形成结节,称为痛风石。痛风石多在起病10年后出现,是病程进入慢性期的标志,可见于关节内、关节周围、皮下组织及内脏器官等。典型部位在耳廓,也常见于足趾、手指、腕、踝、肘等关节周围,隆起于皮下,外观为芝麻大到鸡蛋大的黄白色赘生物,表面菲薄,破溃后排出白色粉末状或糊状物,经久不愈,但较少继发感染。当痛风石发生于关节内,可造成关节软骨及骨质侵蚀破坏、增生、关节周围组织纤维化,出现持续关节肿痛、强直、畸形,甚至骨折,称为痛风石性慢性关节炎。 4.肾脏病变:

骨性关节炎诊治指南 [概述] 骨性关节炎(osteoarthritis,OA)是一种以关节软骨的变性、破坏及骨质增生为特征的慢性关节病。本病在中年以后多发。国内的初步调查显示,骨性关节炎的总患病率约为15%,40岁人群的患病率为10%-17%, 60岁以上则达50%。而在75岁以上人群中,80%患有骨性关节炎。该病的最终致残率为53%。临床上以关节肿痛、骨质增生及活动受限最为常见。骨性关节炎的发病无地域及种族差异。年龄、肥胖、炎症、创伤及遗传因素可能与本病的发生有关。 [临床表现] 1、症状和体征 骨性关节炎主要表现为受累关节的疼痛、肿胀、晨僵、关节积液及骨性肥大,可伴有活动时的骨擦音、功能障碍或畸形。 (1)关节疼痛及压痛本病最常见的表现是关节局部的疼痛和压痛。负重关节及双手最易受累。一般早期为轻度或中度间断性隐痛,休息时好转,活动后加重,随病情进展可出现持续性疼痛,或导致活动受限。关节局部可有压痛,在伴有关节肿胀时尤为明显。 (2)关节肿胀早期为关节周围的局限性肿胀,但随病情进展可有关节弥漫性肿胀、滑囊增厚或伴关节积液。后期可在关节周围触及骨赘。 (3)晨僵患者可出现晨起时关节僵硬及黏着感,经活动后可缓解。本病的晨僵时间较短、一般数分钟至十几分钟,很少超过半小时。 (4)关节摩擦音主要见于膝关节的骨关节炎。由于软骨破坏,关节表面粗糙,出现关节活动时骨摩擦音(感)、捻发感,或伴有关节局部疼痛。 2、不同部位的骨性关节炎 (1)手以远端指间关节受累最为常见,表现为关节伸侧面的两侧骨性膨大,称赫伯登(Heberden)结节。而近端指间关节伸侧出现者则称为布夏尔(Bouchard)结节。可伴有结节局部的轻度红肿、疼痛和压痛。第一腕掌关节受累后,其基底部的骨质增生可出现方形手畸形,而手指关节增生及侧向半脱位可致蛇样畸形。(2)膝关节膝关节受累在临床上最为常见。危险因素有肥胖、膝外伤和半月板切除。主要表现为膝关节疼痛,活动后加重,休息后缓解。严重病例可出现膝内翻或膝外翻畸形。 (3)髋关节髋关节受累多表现为局部间断性钝痛,随病情发展可成持续性疼痛。部分患者的疼痛可以放射到腹股沟、大腿内侧及臀部。髋关节运动障碍多在内旋和外展位,随后可出现内收、外旋和伸展受限。 (4)脊柱颈椎受累比较常见。可有椎体、椎间盘以及后突关节的增生和骨赘,引起局部的疼痛和僵硬感,压迫局部血管和神经时可出现相应的放射痛和神经症状。颈椎受累压迫椎-基底动脉,引起脑供血不足的症状。腰椎骨质增生导致椎管狭窄时可出现间歇性跛行以及马尾综合征。 (5)足跖趾关节常有受累,除了出现局部的疼痛、压痛和骨性肥大外,还可以出现拇外翻等畸形。

178 ?诊治指南? 原发性痛风诊治指南(草案) 中华医学会风湿病学分会E 主生旦狸瘟学惫查!螋生3盟箜8鲞簦!缒gb也』旦虹!幽丛:丛!鉴h!壁鳗,Vd且盟堕 【编者按】为提高医疗质量,规范各级医疗机构医师的诊疗行为,以切实保障我国广大人民群众的 身体健康.在卫生部、中华医学会的直接领导下,各专科夯会从a)02年1月起着手编写“临床诊疗指 南”。为适用于我国不同等级和不同地区医院医师水平的需要,中华医学会风湿病学务会组织了风湿病 学专家编写了22种常见风湿性疾病的诊治指南。各位专家在撰写过程中倾注了心血.以严肃认真、严谨 求精的态度完成了“指南”的编写。“指南”既代表了当前国际上的诊治水平,又符合我国的国情,具有实 用性。历时1年余,几经易稿,终于完成。《中华风湿病学杂志》陆续将“指南”以“草案”刊出,以进一步 征柴广大医师的意见。有任何建议及意见可与中华医学会风湿病学分套唐福林联系。通信地址:北京市东 城区王府井帅府园1号,北京协和医院风湿免疫科,邮编:1()()730,Email:TangⅡ@cscpumchaccn,传真: 010-65296563;. 痛风(即ut)是瞟呤代谢紊乱厦碱尿酸排泄减少所引起的一种晶体性关节炎,临床表现为高尿酸血症(hvperudc咖?a)和尿酸盐结品沉积所致的特征性急性关节炎、痛风石形成、痛风石性慢性关节炎.并可发生尿酸盐肾病、尿酸性尿路结石等,严重者可}b现关节致残、肾功能不全。痛风常与中心性肥胖、高血脂症、糖尿病、高血压以及心脯血管病伴发。 痛风分为原发性和继发性两大类。原发性痛风有一定的家族遗传性.约10%~20%的患者有阳性家族史。除1%左右的原发性痛风由先天性酶缺陷引起外,绝大多数发病原因不明。继发性痛风南其他疾病所致,如肾脏病、血液病,或由于服用某些药物、肿瘤放化疗等多种原因引起。本指南主要介绍原发性痛风。痛风见于世界各地区、各民族。在欧美地区高尿酸血症患病率为2%~18%,痛飙为o13%~0.37%。我同部分地区的流行病学调查显示,近年来我国高尿酸血症及痛风的患病率直线上升,这可能与我国经济发展、生活方式和饮食结构改变有关。 l临床表现 95%为男性,初次发作年龄一般为40岁以后,但近年来有年轻化的趋势;女性患者大多m现在绝经期后。按照痛风的自然病程可分为急性期、间歇期、慢性期。 1I急性期 发病前可无任何先兆。诱发因素有饱餐饮酒、过度疲劳、紧张、关节局部损伤、手术、受冷受潮等。急性单关节炎通常是痛风的首发症状,表现为夜间或凌晨关节痛而惊醒、进行性加重、剧痛如刀割样或咬噬样,疼痛于24~48h达到高峰。关节局部发热、}1:肿及明显触痛.酷似急性感染.首次发作的关节炎多于数天或数周内自行缓解。首次发作多为单关节炎,60%一70%首发于第一跖趾关节,在以后的病程中,90%的 通信作者:伍沪生,10。035,北京积水潭医院风湿免疫科患者反复该部位受累。足弓、踝、膝关节、腕和肘关节等也是常见的发病部位。,可伴有全身表现,如发热、头痛、恶心、心悸、寒战、不适并伴自细胞升高,血沉(EsR增快。 】2间歇期 急性关节炎发作缓解后,一般无明显后遗症状,有时仅有发作部位皮肤色素加深.呈暗红色或紫红色、脱屑、发痒,称为无症状间歇期。多数患者在初次发作后出现l一2年的间歇期,但间歇期长短差异很大.随着病情的进展,间歇期逐渐缩短。如果不进行防治,每年发作次数增多,症状持续时间延长,以致不能完全缓解,且受累关节增多.少数患者可有骶髂、胸锁或颈椎等部位受累,甚至累及关节周围滑囊、肌腱、腱鞘等处.症状渐趋不典型。 1.3慢性期 I}j{酸盐反复沉积使局部组织发生慢性异物样反应,沉积物周嗣被单核细胞、上皮细胞、巨噬细胞包绕.纤维组织增生形成结节,称为痛风石,痛风石多在起病10年后出现,是病程进入慢性的标志,可见于关节内、关节周围、皮下组织及内脏器官等:典型部位在耳廓。也常见于足趾、手指、腕、踝、肘等关节周围.隆起于皮下.外观为芝麻犬到鸡蛋大的黄白色赘生物,表面菲薄,破溃后排m白色粉末状或糊状物,经久不愈.但较少继发感染。当痛风石发生于关节内.可造成关节软骨及骨质侵蚀破坏、增生、关节周围组织纤维化.出现持续关节肿痛、强直、畸形.甚至骨折,称为痛风石性慢性关节炎。 14肾脏病变 肾脏病理检查几乎均有损害.大约1,3患者存痛风病程中出现肾脏症状。 14.1脒酸盐肾病:尿酸盐结晶沉积十肾组织.特别是肾髓质和锥体部,可导致慢性问质性肾炎.使肾小管变形、萎缩、纤维化、硬化.进而累及肾小球j】IL管床。表现为肾小管浓缩功能下降、夜尿增多、低比重尿、血尿、蛋白尿、腰痛、水肿、

中华医学会各主要分会领导名单(最新) (说明:前一个数字指第几届,后面是换届年代,[重]代表国家重点(培育)学科,委员按照地域分布排列,先写内科的) 8心血管2009 主任委员:胡大一/北京大学人民医院[重] 前任主任委员:高润霖(院士)/中国医学科学院阜外心血管病医院[重] 候任主任委员:霍勇/北京大学第一医院 副主任委员:马长生/首都医科大学安贞医院[重],韩雅玲/沈阳军区总医院,葛均波/复旦大学中山医院[重],张运(院士)/山东大学齐鲁医院[重] 8呼吸2010 主任委员:王辰/首都医科大学朝阳医院[重] 前任主任委员:刘又宁/解放军总医院[重] 副主任委员:沈华浩/浙江大学第二医院,其余不详 9消化2009 主任委员:樊代明(院士)/第四军医大学西京医院[重] 侯任主任委员:杨云生/解放军总医院 副主任委员:钱家鸣/中国医学科学院协和医院[重],张澍田/首都医科大学友谊医院[重],袁耀宗/上海交通大学瑞金医院[重],陈旻湖/中山大学第一医院 8肾病2009 主任委员:陈香美(院士)/解放军总医院[重] 候任主任委员:刘志红(院士)/南京军区南京总医院 副主任委员:章友康/北京大学第一医院[重],陈楠/上海交通大学瑞金医院,梅长林/第二军医大学长征医院,余学清/中山大学第一医院[重] 8血液2010 前任主任委员:阮长耿(院士)/苏州大学第一医院[重] 候任主任委员:黄晓军/北京大学人民医院[重] 副主任委员:王健民/第二军医大学长海医院,其余不详 8内分泌与代谢2009 主任委员:宁光/上海交通大学瑞金医院[重] 前任主任委员:曾正陪/中国医学科学院协和医院[重] 候任主任委员:滕卫平/中国医科大学第一医院[重] 副主任委员:李光伟/卫生部中日友好医院,母义明/解放军总医院,赵家军/山东大学省立医院,廖二元/中南大学湘雅二医院[重] 8风湿2010(作为“临床免疫学”成为国家重点学科) 主任委员:栗占国/北京大学人民医院[重]

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢 生活常识分享继发性痛风和原发性痛风的区别 导语:继发性痛风和原发性痛风的区别,众所周知,三国时的曹操身患偏头风,经常用冷水洗头,以求减轻痛楚,一代名医华佗被杀,与痛风也离不开关系 继发性痛风和原发性痛风的区别,众所周知,三国时的曹操身患偏头风,经常用冷水洗头,以求减轻痛楚,一代名医华佗被杀,与痛风也离不开关系。那么究竟什么是痛风,为什么痛风疼起来会让人丧失理智,继发性痛风和原发性痛风又有什么区别呢?接下来,就让我们一起了解下继发性痛风的相关知识吧! 痛风为嘌呤代谢紊乱和(或)尿酸排泄障碍所致血尿酸增高的一组异质性疾病。通常所称的痛风都是指原发性痛风。其临床特点是高尿酸血症、痛风性急性关节炎反复发作、痛风石沉积、特征性慢性关节炎和关节畸形,常累及肾引起慢性间质性肾炎和肾尿酸结石形成。原发性痛风绝大多数病因不清楚,有遗传倾向,属先天性代谢酶缺陷疾病。在我国近年来由于营养条件改善,平均寿命延长,发病率随年龄而增加,已成为常见病。 继发性痛风大约占痛风病的5%~10%。其病因明确,常见于以下疾病。1、核酸分解代谢增加或肾脏排泄尿酸盐获得性缺陷的疾病,如白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤等。2、尿酸排泄减少的疾病,如糖原累积病Ⅰ型等。3、烧伤、挫伤、过度运动等引发的组织破坏。4、使用呋塞米、乙胺丁醇、水杨酸类及烟酸等药物。5、饮食中蛋白含量过多。 6、酗酒、铅中毒、铍中毒及有机酸增多,如糖尿病酮症酸中毒、乳酸中毒等也可出现继发性痛风。 继发性痛风和原发性痛风的区别,痛风之后,会总觉得关节疼,不是很舒服,甚至有可能指关节变红,感觉自己的身体很热,或是心跳

骨髓增生异常综合征伴原始细胞增多 (MDS-EB)临床路径 (2019年版) 一、骨髓增生异常综合征伴原始细胞增多(MDS-EB)临床路径标准住院流程 (一)适用对象 第一诊断为骨髓增生异常综合征伴原始细胞增多(MDS-EB)(ICD-10:D46.201) (二)诊断依据 根据《血液病诊断和疗效标准》(沈悌、赵永强主编,科学出版社,2018年,第4版),World Health Organization Classification of Tumors. Pathology and Genetic of Tumors of Haematopoietic and Lymphoid Tissue(2016),NCCN clinical practice guidelines in oncology: myelodysplastic syndromes(V.1.2019),骨髓增生异常综合征中国诊断与治疗指南(中华医学会血液学分会,中华血液学杂志,2019年版)。 诊断标准 1. MDS-EB-1 (1)外周血:①血细胞减少;②原始细胞2%~4%;③无Auer小体;④单核细胞<l×l09/L。

(2)骨髓:①1系或多系发育异常;②原始细胞5%~9%;③无Auer小体。 2.MDS-EB-2 (1)外周血:①血细胞减少;②原始细胞5%~19%;③ 有或无Auer小体;④单核细胞<l×l09/L。 (2)骨髓:①1系或多系发育异常;②原始细胞10%~19%;③有或无Auer小体。 (三)治疗方案的选择 根据《邓家栋临床血液学》(邓家栋主编,上海科学技 术出版社,2001年,第1版),《内科学》(叶任高、陆再英主编,人民卫生出版社,2004年,第6版),《内科学》(王吉 耀主编,人民卫生出版社,2010年,第2版),NCCN clinical practice guidelines in oncology:myelodysplastic syndromes(V.1.2019),中国骨髓增生异常综合征诊断与治 疗专家共识(中华医学会血液学分会,中华血液学杂志,2014年)。 首先进行诊断分型,然后根据MDS国际预后积分系统(IPSS)(表1)进行预后分组。 表1 评价MDS预后的国际积分系统(IPSS)

2016中国痛风诊疗指南 痛风是一种单钠尿酸盐(MSU)沉积所致的晶体相关性关节病,与嘌呤代谢紊乱及(或)尿酸排泄减少所致的高尿酸血症直接相关,属代谢性风湿病范畴。痛风可并发肾脏病变,严重者可出现关节破坏、肾功能损害,常伴发高脂血症、高血压病、糖尿病、动脉硬化及冠心病等。 不同国家的痛风患病率不同,美国国民健康与营养调查(National Health and Nutrition Examination Survey,NHANES)的数据显示,美国痛风患病率从1988—1994年的2.64%升至2007—2010年的3.76%。一项基于120万英国人的健康档案大数据显示,2012年英国痛风患病率约为2.49%。我国缺乏全国范围痛风流行病学调查资料,但根据不同时间、不同地区报告的痛风患病情况,目前我国痛风的患病率在1%~3%,并呈逐年上升趋势。国家风湿病数据中心(Chinese Rheumatism Data Center,CRDC)网络注册及随访研究的阶段数据显示,截至2016年2月,基于全国27个省、市、自治区100家医院的6 814例痛风患者有效病例发现,我国痛风患者平均年龄为48.28岁(男性47.95岁,女性53.14岁),逐步趋年轻化,男∶女为15∶1。超过50%的痛风患者为超重或肥胖。首次痛风发作时的血尿酸水平,男性为527 μmol/L,女性为516 μmol/L。痛风患者最主要的就诊原因是关节痛(男性为41.2%,女性为29.8%),其次为乏力和发热。男女发病诱因有很大差异,男性患者最主要为饮酒诱发(25.5%),其次为高嘌呤饮食(22.9%)和剧烈运动(6.2%);女性患者最主要为高嘌呤饮食诱发(17.0%),其次为突然受冷(11.2%)和剧烈运动(9.6%)。 高质量临床实践指南能规范医生诊疗行为,降低医疗成本,提高医疗质量。截至2015年12月,全球共有14部痛风诊疗指南发布,为痛风的诊疗和管理提供有效指导,然而对于当前我国痛风临床实践而言,尚存在以下问题:(1)国外指南中临床医生所关注的痛风诊疗问题与我国临床医生所关注的不完全一致,如别嘌醇的超敏反应,本指南工作组所进行的前期调查显示,该问题为我国风湿免疫科医生关心的首要问题;(2)国外指南几乎未引用来自我国的痛风研究,而近年来我国不断有痛风诊疗相关的高质量研究发表;(3)国外指南中的痛风治疗药物与我国临床实践不完全相符,如苯溴马隆未在美国上市,美国痛风指南推荐促尿酸排泄应使用丙磺舒,但我国临床实践中促尿酸排泄的药物主要为苯溴马隆;(4)近年来我国专业学会制订的指南,尚未及时将新的痛风分类标准、新型影像诊断技术(高频超声和双源CT)的临床应用,以及治疗领域新证据,尤其是系统评价和Meta分析的证据纳入。综上,为更好地指导我国风湿免疫科临床医师制定恰当的痛风诊疗方案,中华医学会风湿病学分会依据国内外指南制订的方法与步骤,基于当前最佳证据,制订了2016版中国痛风诊疗指南。 推荐意见1:2015年美国风湿病学会(ACR)和欧洲抗风湿病联盟(EULAR)制定的痛风分类标准较1977年ACR制定的痛风分类标准在敏感度和特异度方面更高,建议使用2015年的痛风分类标准(2B) 当前国内外有多个痛风分类标准。2015年ACR和EULAR更新的痛风分类标准较其他标准更加科学、系统与全面。该标准适用于至少发作过1次外周关节肿胀、疼痛或压痛的痛风疑似患者。对已在发作关节液、滑囊或痛风石中找到尿酸盐结晶者,可直接诊断痛风。该标准包含3个方面,8个条目,共计23分,当得分≥8分,可诊断痛风。但该标准纳入的受试对象与我国人群存在种族差异,是否对我国痛风患者有完全一致的敏感度和特异度,应进一步开展相关研究。 2015年ACR和EULAR制定的痛风分类标准显示,当满足临床表现、实验室检查、影像学检查三个方面时,诊断痛风的敏感度为0.92,特异度为0.89,AUCROC为0.95;若仅考虑临床表现,其敏感度为0.85,特异度为0.78,AUCROC为0.89。 推荐意见2:对临床表现不典型的痛风疑似患者,可考虑使用超声检查受累关节及周围肌腱与软组织以辅助诊断(2B) 超声在痛风患者中能较敏感发现尿酸盐沉积征象,可作为影像学筛查手段之一,尤其是超声检查关节

痛风诊疗规范(2020完整版) 痛风是一种单钠尿酸盐(MSU)沉积在关节所致的晶体相关性关节病,其与嘌呤代谢紊乱和/或尿酸排泄减少所致的高尿酸血症直接相关,属代谢性风湿病的范畴。除关节损害,痛风患者还可伴发肾脏病变及其他代谢综合征的表现,如高脂血症、高血压、糖尿病、冠心病等。 痛风属于全球性疾病,不同国家、地区的患病率有所差异。欧洲的患病率为0.9%~2.5%,美国的患病率也逐年增长,从1988-1994年的2.64%升至2007-2010年的3.76%。我国尚缺乏全国范围的流行病学调查资料,根据不同时期、不同地区报告,目前我国痛风的患病率为1%~3%,并呈逐年上升趋势。男性多见,女性大多出现在绝经期后,国家风湿病数据中心(CRDC)网络注册及随访研究的阶段数据显示,男:女为15:1,平均年龄48.28岁,近年来逐步趋于年轻化。50%以上的痛风患者伴有超重或肥胖。 我国痛风虽然并不少见,但其规范化诊疗的普及依然欠缺。中国医师协会风湿免疫科医师分会痛风专业委员会在借鉴国内外诊治经验和指南的基础上,制定了本诊疗规范,旨在规范痛风的诊断方法、治疗时机及治疗方案,以减少误诊和漏诊,对患者的短期与长期治疗给予建议,以减少不可逆损伤的发生,改善预后。 一、临床表现 (一)病程 传统的痛风自然病程分为无症状高尿酸血症期、急性发作期、发作间歇期

和慢性痛风石病变期。在2018版欧洲抗风湿病联盟更新的痛风诊断循证专家建议中,将痛风的病程分为临床前期(无症状高尿酸血症及无症状MSU晶体沉积)和痛风期(即临床期,分为痛风性关节炎发作期及发作间期、慢性痛风性关节炎期)。 1.急性发作期:典型痛风发作常于夜间发作,起病急骤,疼痛进行性加剧,12h左右达高峰。疼痛呈撕裂样、刀割样或咬噬样,难以忍受。受累关节及周围软组织红肿,皮温升高,触痛明显。症状多于数天或2周内自行缓解。多数患者发病前无先驱症状,部分患者发病前有疲乏、周身不适及关节局部刺痛等先兆。首次发作多为单关节受累,50%以上发生于第一跖趾关节。痛风好发于下肢,如足背、足跟、踝、膝关节,指、肘、腕关节也可受累。随着病程进展,反复发作的患者受累关节逐渐增多,少数可影响到骶髂关节、肩关节或脊柱关节,也可累及关节周围滑囊、肌腱、腱鞘等部位,且发作的症状和体征渐趋不典型。部分严重的患者发作时可伴有全身症状,如发热、寒战、乏力、心悸等。发作前多有诱发因素,多为饮酒、高嘌呤饮食、受冷和剧烈运动。 2.发作间歇期:急性关节炎发作缓解后一般无明显后遗症状,偶有炎症区皮肤色素沉着。二次发作的间隔时间无定论,多数患者在初次发作后1~2年内复发,随着病情的进展,发作频率逐渐增加,发作持续时间延长,无症状的间隙期缩短,甚至部分患者发作后症状不能完全缓解,关节肿痛持续存在。 3.慢性痛风石病变期:皮下痛风石和慢性痛风石关节炎是长期血尿酸显著升高未受控制的结果,两者经常同时存在。皮下痛风石常见的发生部位为