1内环境:围绕在多细胞机体中细胞周围的体液,即细胞外液。 2稳态:内环境中的各种理化因素保持相对稳定的状态,但现已扩展到泛指体内细胞核分支水平,器官和系统水平到整体水平的各种生理功能活动在神经核体液等因素调节下保持相对稳定的状态。P4 3内环境的稳态具有什么生理意义?机体如何保持内环境相对稳定? 在人和高等动物,内环境的稳态是细胞维持正常生理功能,乃至机体维持正常生命活动的必要条件。内环境的稳态是细胞各种代谢活动所必需,也是兴奋性细胞保持其正常兴奋性和生物电活动正常进行的必要条件。 内环境的稳态是一种动态平衡,稳态的维持是机体自我调节的结果,需要全身各系统和器官的共同参与及互相协调来完成。 4刺激:是指细胞所处的环境因素的变化,任何能量形式的理化因素的改变都可能构成对细胞的刺激。刺激量包括三个参数,刺激的强度,刺激的持续时间和刺激强度对时间的变化率。 5兴奋性:组织细胞具有的接受刺激产生动作电位的能力。 兴奋是动作电位产生的过程。 6去极化:静息电位减小的过程或状态。即在RP的基础上膜内朝着正电荷增加的方向变化。 7超极化:静息电位增大的过程或状态。即在RP的基础上膜内朝着正电荷减少的方向变化,其绝对值大于RP的绝对值。 8阈电位:细胞去极化达到刚刚引发动作电位的临界跨膜电位数值,称阈电位 9局部电位:给予细胞膜一定的去极化刺激时,会引起部分钠通道的激活和内向离子电流,使膜在电紧张电位的基础上进一步去极化,但此时如果外向K电流仍然大于Na内向电流,膜电位又复极到静息电位水平,如此形成的膜电位称之为局部电位。 10动作电位:在静息电位的基础上,给细胞一个适当的刺激,可触发其产生一可传播的膜电位迅速波动。 11复极化:质膜去极化后再向静息电位方向恢复的过程。 12静息电位:静息时,质膜两侧存在着外正内负的电位差。 13简述静息电位的影响因素。 ①,膜外K浓度与膜内K浓度的差值决定Ek,因而细胞外K浓度的改变会显著影响静息电位。②,膜对K和Na的相对通透性可影响静息电位的大小,如果膜对K的通透性相对增大,静息电位也就增大。③,钠-钾汞活动的水平对静息电位也有一定程度的影响。 14简述动作电位的特征 ①动作电位一经出现,其幅度就达到一定的数值,不因刺激的增强而随之增大,动作电位的这一特性称为全或无②动作电位的另一特性就是可传播性。③动作电位的脉冲性,即动作电位有不应期,不能总和。 15常见的物质跨膜转运有以下几种形式: 单纯扩散,是脂溶性小分子物质顺浓度梯度由高浓度向低浓度跨膜转运的过程。这是一种单纯的物理过程。并不消耗能量。是被动扩散。 易化扩散:是指水溶性的小分子物质或离子借助膜蛋白顺着电化学梯度跨膜移动的现象,并不消耗能量。课分为两种类型:①经载体介导的易化扩散,是指由载体蛋白携带,通过其构型改变实现跨膜物质转运。其特点是物质与载体的结合具有特异性,饱和性和竞争性抑制现象②由通道介导的易化扩散,是指由通道蛋白组成跨膜水相通道,介导离子顺浓度/电位梯度迅速跨膜移动。其结构功能状态可随细胞内外各种理化因素的影响而改变,具有开

00绪论 绪言 1、方剂学是研究治法与方剂配伍规律及其临床运用的一门学科。 2、方剂是在辩证审因、决定治法之后,选择适宜的药物,按照组方原则,酌定用量、用法及剂型,妥善配伍而成的药物组合 3、最早记载方剂的医书是《五十二病方》。 4、《黄帝内经》载方13首。 5、东汉张仲景《伤寒杂病论》创造性的融理法方药于一体。共收载方剂314首。“方书之祖” 6、晋唐时期,东晋葛洪《肘后备急方》;唐代孙思邈《备急千金要方》和《千金翼方》,前者载方5300余首,后者载方2 7 8、金元时期。 9、明清时期,明·朱橚《普济方》,载方61739首,是我国现存最大的一部方书。 10、方论方面,金·成无己《伤寒明理论·药方论》是首次依据君臣佐使剖析组方原理的专著。其后又有明吴昆的《医方考汪昂的《医方集解》。 方剂与治法 常用治法:汗和下消吐清温补。 汗法:通过开泄腠理,促进发汗,使外感六淫之邪由肌表随汗而解的一种治法。汗法不仅能发汗,尚能祛邪于外,透邪于表其血,调和营卫。“其在皮者,汗而发之”,“因其轻而扬之” 吐法:通过引起呕吐,使停留于咽喉、胸膈、胃脘等部位的痰涎、宿食或毒物从口排出的治法。“其高者,因而越之” 下法:通过荡涤肠胃,泻下大便或积水,使停留于肠胃的宿食、燥屎、痰结等从下而出的治法。“其下者,引而竭之” 和法:通过和解或调和作用,以达到消除病邪的治法。“伤寒邪气在表者,必渍形以为汗;邪气在里者,必荡涤以为利。其不内,半表半里,既非发汗之所宜,又非吐下之所对,是当和解则可矣。小柴胡汤为和解表里之剂也。” 温法:通过温阳、祛寒或回阳等作用,使寒祛阳复,用治里寒证的治法。“寒者热之”,“治寒以热” 清法:通过清解热邪的作用,以治疗里热证的方法。里热证有热在气分、营分、血分等。“热者寒之”,“治热以寒” 消法:通过消导和散结的作用,对气血痰食水虫等所成的有形之邪,使之渐消缓散的一种治法。“坚者削之”,“结者散之补法:针对人体气血阴阳,或某一脏腑之虚损,给以补养的治法。“虚则补之”,“形不足者,温之以气;精不足者,补之 方剂的分类 北齐徐之才的“十剂”:宣通补泄轻重涩滑燥湿。 后又有“十二剂”:宣通补泄轻重涩滑燥湿寒热。 方剂的组成 1、君药:是针对主病或主证起主要治疗作用的药物。其药力居方中之首,是不可缺少的药物。 2、臣药:一是辅助君药加强治疗主病或主证的药物。二是针对兼病或兼证起治疗作用的药物。其药力小于君药。 3、佐药:有三种意义,一是佐助药,协助君、臣药以加强治疗作用,或直接治疗次要症状。二是佐制药,用以消除或减缓药的毒性和烈性。三是反佐药,即根据病情的需要,用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物。佐药的药力小于当病人不拒药时就不必用反佐药。 4、使药:有两种意义,一是引经药,即能引方中诸药以达病所的药物。二是调和药,即具有调和诸药作用的药物。 5、常见的引经药: 桔梗(载药上行)--肺经;心经(如天王补心丹) 羌活――太阳经 柴胡――少阳经 白芷――阳明经 川芎――厥阴经 细辛、附子――少阴经(细辛:性甚走窜,透表达里,搜剔筋骨而祛邪。) 牛膝――引药下行,引气血下行 6、在组方体例上,君药宜少,一般只用一味,若病情复杂可用二味,但君药药味不宜过多,多则药力分散。 7、方剂的组成变化:药味增减变化;药量增减变化;剂型更换变化。 01解表剂 总论 一、概念凡以解表药为主组成,具有发汗,解肌,透疹等作用,可以治疗表证的方剂,同称为解表剂。 二、用途解表剂主要用于六淫病邪侵袭肌表、肺卫所致的表证。 三、分类解表剂分为:辛温解表、辛凉解表、扶正解表三类。 四、注意事项 1、解表剂多为辛散轻宣之品,煎煮不宜太久。 2、解表剂一般宜温服,服后取汗,以遍身微汗为佳,不可发汗太过,也不可发汗不彻。(因汗出不彻,则病邪不解; 过,易耗气伤阴,甚则造成亡阴亡阳的危候。) 3、若表邪未尽,而又出现里证者,一般应先解表,后治里;表里俱急者,当表里双解。 4、如病邪已经入里,或麻疹以透,疮疡已溃,虚性水肿,吐泻伤津等,均不宜使用。 5、服解表剂后,应注意避风寒,或增加衣被,以助取汗。 6、服解表剂之同时,应注意禁生冷、油腻之品。 第一节辛温解表 麻黄汤 组成:麻黄(去节)9g桂枝6g 杏仁(去皮尖)6g 炙甘草3g 方歌:麻黄汤中用桂枝,杏仁甘草四般施,发汗解表宣肺气,伤寒表实无汗宜。 功用:发汗解表(为主),宣肺平喘(为辅)。 主治:外感风寒表证。恶寒发热,头身疼痛,无汗而喘,舌苔薄白,脉浮紧。 方解:麻黄汤主要用治外感风寒表证。本方关键之处在于宣肺气。表实证的症状皆是由于肺气不宣所致。肺主气,合皮毛理。外感风寒之邪束表,导致毛窍闭塞,卫阳被遏,不能达外,故而可见恶寒发热,无汗,头身疼痛;又由于毛窍不透,故不能宣通,则上逆而为咳喘。故治疗本病的最关键之处在于宣通肺气。 而本方之中,用麻黄发汗解表,宣肺平喘,利水消肿正可以治疗本病的主症;此外,由于本病卫强营弱卫气与邪气交争于

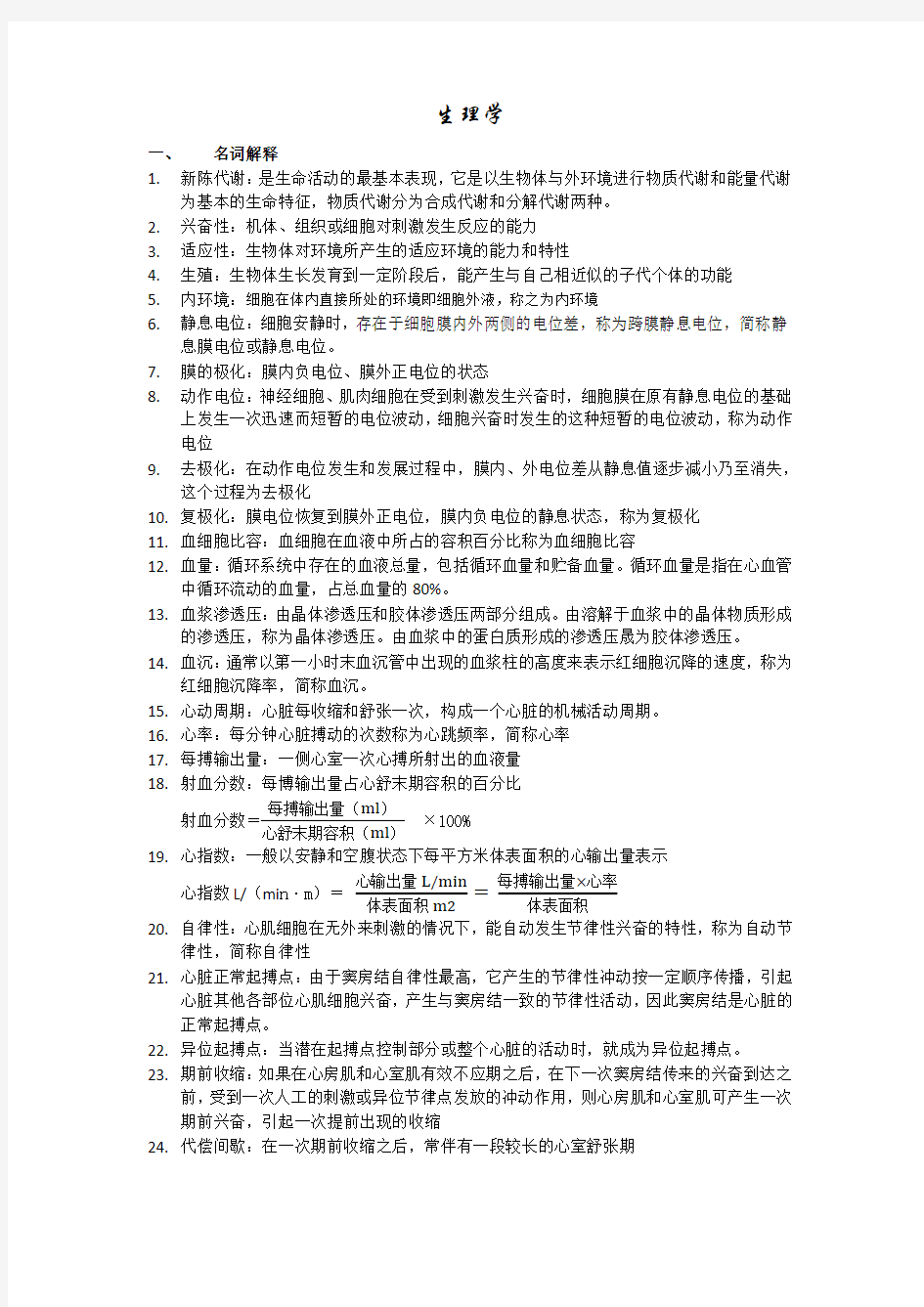

㈠内环境 细胞内液 40% 组织液 15% 体液 血浆 5% 其他 40% 基本方式:反射 结构基础;反射弧 神经调节 特点:快、短、准确 内分泌(包括神经分泌) 方式旁分泌 (二)生理功能调节体液调节自分泌 特点:慢、长、广泛 参与物质:激素、代谢产物 根本点:不依赖神经和体液调节 特点:范围小 自身调节异长自身细节 举例 肾血流在血压正常范围波动内,保持不变 定义:反馈信息促进控制部分的活动 正反馈 举例:排便、排尿、射精、分娩、血液凝固,动作电位的产生,1,6-双磷酸果糖对6- 磷酸果糖果激酶Ⅰ的作用 (三)反馈系统 定义:反馈信息与控制部分的作用方向相反 负反馈意义:维持稳态 举例:减压反射

第二章细胞的基本功能 决定因素:浓度差和通透性 单纯扩散特点:顺浓度差,不耗能 被动转运 举例:O2和CO2 充分抑制 载体中介有饱和性 结构特异性 易化扩散 小分子无饱和性 通道中介相对特异性 有开放和关闭两种状态 耗能 特点 原发逆电—化学梯度 一个催化单位加一个调节亚单位的二(一)物质转运钠泵有ATP酶活性 主动转运(最重要)移3个Na+出细胞,移2个K+入细胞 兴奋(动作电位)和静息电位的基础 继发:肾小管和肠上皮吸收葡萄糖,依赖钠泵建立的势能 出胞(耗能):细胞的分泌活动,需Ca2+参与 大分子 入胞(耗能):受体介导入胞模式 终板电位 化学门控通道突触后电位 感受器电位 特殊通道蛋白质(促离子型受体)电压门控通道:神经轴突,骨骼肌和心肌 机械门近代通道 总特点:快,但局限,不是最易见形式 第二信使:cAMP,Ca2+,IP3,DG a亚单位起催化作用 (二)细胞膜受体 G蛋白耦联受体(促代谢型受体) G蛋白:鸟苷酸结合蛋白 G-GTP未活化 G-GIP活化 特点:慢,但灵敏和作用广泛 过程:配体+受体→G-GTP→AC→cAMP→蛋白激酶A 只有一个跨膜a螺旋 酪氨酸激酶受体磷酸化酪氨酸残基

方剂学笔记 第一单元概述 常用治法——清·程钟龄《医学心悟》“八法”:汗、吐、下、和、温、清、消、补 方剂的组方原则 1.君药 针对主证或主病起主要治疗作用的药物。 药力居方中之首 2.臣药 ①协助君药加强治疗主病或主证的药物; ②针对兼证或兼病起治疗作用的药物。 药力小于君药。 3.佐药 ①佐助药,即协助君、臣药以加强治疗作用,或直接治疗次要兼症; ②佐制药,即用以消除或减缓君、臣药的毒性与烈性的药物; ③反佐药,根据病情需要,用与君药性味相反而又能起相成作用的药物。 佐药的药力小于臣药,一般用量较轻。 4.使药 ①引经药,即能引方中诸药直达病所的药物; ②调和药,即具有调和诸药作用的药物。 方剂的变化形式 1.药味加减的变化 药味的增减使方中药物间的配伍关系发生变化。 2.药量加减的变化 组成药物相同,用量不相同时,药物在方中的药力和地位发生变化,从而改变了方剂的功用和主治。 3.剂型更变的变化 同一方剂其剂型不同,功效亦有所差异。 第二单元解表剂 适用范围: 适用于六淫外邪侵袭人体肌表、肺卫所致的表证。 风寒外感或温病初起,以及麻疹、疮疡、水肿、痢疾等病初起而有表证者。 注意事项: 1.解表剂多用辛散轻扬之品,不宜久煎,以免药性耗散,作用减弱。 2.若表邪未尽,又出现里证,一般应先解表,后治里,或表里双解;如病邪已经入里,或麻疹已透,虚证水肿,吐泻失水等均不宜使用解表剂。 3.解表取汗,以遍身持续微汗为宜。汗出不彻,病邪不解;汗出过多,易耗伤气津,甚或

亡阴亡阳。 4.药后宜避风寒,或增加衣被,既助出汗,又防复感。 一、辛温解表 ①桂枝汤(5味药)——解肌发表,调和营卫 【组成】桂枝三两、芍药三两、甘草(炙)二两、生姜三两、大枣十二枚 【主治】外感风寒表虚证。恶风发热,汗出头痛,鼻鸣干呕,苔白不渴,脉浮缓或浮弱。 桂枝芍药等量伍,姜枣甘草微火煮, 解肌发表调营卫,中风表虚自汗出。 ②九味羌活汤(9味药)——发汗祛湿,兼清里热 【组成】羌活、防风、苍术各一两半,细辛五分,川芎、白芷、生地黄、黄芩、甘草各一两 【主治】外感风寒湿邪,兼有里热证。恶寒发热,无汗,头痛项强,肢体酸楚疼痛,口苦微渴,舌苔白或微黄,脉浮。 九味羌活防风苍,辛芷芎草芩地黄, 发汗祛湿兼清热,分经论治变通良。 ③小青龙汤(8味药)——解表散寒,温肺化饮 【组成】麻黄、芍药、细辛干姜、甘草(炙)、桂枝各三两,半夏半升,五味子半升 【主治】外寒内饮证。恶寒发热,头身疼痛,无汗,咳喘,痰涎清稀而量多,胸痞,或干呕,或不得平卧,或身体疼重,头面四肢浮肿,舌苔白滑,脉浮。 解表蠲饮小青龙,麻桂姜辛夏草从, 芍药五味敛气阴,表寒内饮最有功。 二、辛凉解表 ①银翘散(10味药)——辛凉透表,清热解毒 【组成】连翘、银花各一两,苦桔梗、薄荷、牛蒡子各六钱,竹叶、芥穗各四钱,淡豆豉、生甘草各五钱 【主治】温病初起。发热,微恶风寒,无汗或有汗不畅,头痛口渴,咳嗽咽痛,舌尖红,苔薄白或薄黄,脉浮数 银翘散主上焦疴,竹叶荆蒡豉薄荷,

2014中医方剂学笔记(经典打印版) 第一章绪论 ▍方剂与方剂学的概念 ■方剂:是中医在辨证审机,确立治法的基础上,按照组方原则,通过选择合适药物,酌定适当剂量,规定适宜剂型及用法等一系列过程,最后完成防治疾病的药方。·一首合格的方剂应是安全有效的。 ■方剂学:研究治法与配伍规律及临床运用的一门基础临床学科。 ▍方剂的起源与发展 一、先秦时期 1、《五十二病方》战国记载52病,药物247种意义:我国现存最古老的一部医方著作 2、《黄帝内经》大部分成书战国略晚于《五十二病方》意义:我国现存最早的医学著作 二、汉代 《伤寒杂病论》东汉末期张仲景(机)载方314首意义:创造性的融理、法、方、药于一体。被后世尊为“方书之祖”。 分两部分:《伤寒论》主要是六经辨证 /《金匮要略》讲杂病 三、魏晋南北朝时期 1、《肘后方》晋·葛洪(评价:验便廉) 2、《小品方》继《伤寒杂病论》外,还有论瘟疫 四、唐朝 1、《备急千金要方》与《千金翼方》孙思邈著共载方7500余首 2、《外台秘要》王焘 五、宋代 1、《太平惠民和剂局方》载方788首我国历史上第一部由政府颁发的成药药典。 2、《小儿药证直诀》钱乙·六味地黄丸出于此书 六、金元时期 1、《伤寒明理论》金·成无己意义:我国第一部详析方剂理论的专著,开创了方论的先河。 2、金元四大家-- 观点-- ①刘完素:字守真创河间学派(后人尊称刘河间)倡导“火热论” 《素问病机气宜保命集》 “六气皆从火化”“五志过极皆能化火” ②张从正:字子和号戴人,师从刘完素。“病由邪生,邪去正安” 《儒门事亲》 以汗、吐、下三法攻邪 ③李杲:字明之号东垣老人,后尊称李东垣。“内伤脾胃,百病由生” 《脾胃论》…… 辨析补益脾胃之法 ④朱震亨:字彦修号丹溪翁,后人尊称朱丹溪。倡导“相火论” 《丹溪心法》 主张滋阴降火之法 ………… 七、明代 1、《普济方》朱棣载方61739首我国最大的一部古方书。 2、《医方考》吴昆如:知柏地黄丸 八、清代 1、《医方集解》汪昂以治法为纲创立了方剂的综合分类法 2、《医学金鉴·删补名医方论》吴谦 3、温病学派 ①叶天士(桂)后人为其总结《温热论》创立卫、气、营、血辨证 ②吴鞠通(瑭)著有《温病条辨》创“三焦”辨证 ③薛雪(生白) ④王七雄(孟英) 第二章方剂与辨证论治 ▍方剂与病证 ▍方剂与治法 一、治法:辨明证候之后,在治疗原则的指导下,针对病证的病因病机所拟定的治疗方法。 二、(与方剂)关系 1、治法是用方或组方的依据 2、方剂是体现并验证治法的手段

第一章绪论 第二节生理学研究的基本范畴 一、机体的内环境和稳态 1、细胞直接生存的环境,即细胞外液被称为机体的内环境。 2、机体内环境的各种理化性质保持相对稳定的状态称为稳态。 二、生理功能的调节 生理功能的调节形式有三种,即神经调节,体液调节和自身调节。 1、神经调节。 神经调节的基本过程是反射。 反射是指在中枢神经系统的参与下,机体对内、外环境的变化(刺激)所作出的规律性反应。反射活动的结构基础是反射弧。 反射弧由 5 个部分组成,即感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。 三、体内的反馈控制系统 1、负反馈如果反馈信号对控制部分作用的结果使输出变量向原先活动相反的方向变化则称为负反馈。 2、正反馈如果反馈信号对控制部分作用的结果是使输出变量在原先活动的同一方向上进一步加强则称为正反馈 第三章 第一节细胞膜的物质转运功能 一、被动转运(使膜两侧物质均匀分布)被动转运是指分子或离子顺着浓度梯度或电化学梯度所进行的跨细胞膜的转运,不需要额外消耗能量,转运结果是达到膜两侧物质的浓度或电位的平衡。(一)、单纯扩散 1、物质:脂溶性高、分子小,不带电荷的非极性分子。如O 2、N2、CO2 、乙醇、尿素以 及一些小分子激素或药物。 2、特点:不需要膜上特殊蛋白质的帮助。推动物质转运的力量是物质的浓度梯度。物质转运的方向 是从高浓度向低浓度转运,因而不需要额外消耗能量。转运的结果是物质浓度在细胞膜的 两侧达到平衡。 (二)、易化扩散。(膜蛋白介导)一些单纯扩散不能实现的非脂溶性的较大的分子或带电离子的跨膜转运需要借助于细胞膜上特殊蛋白质的帮助。由细胞膜上蛋白质帮助所实现的物质跨膜扩散称为易化扩散。 1、经载体的异化扩散。(离子,分子,选择性高)载体指镶嵌在细胞膜上的一类具有特殊的物质转运功能的蛋白质。物质:葡萄糖和氨基酸。 特征:饱和现象、立体构想特异性、竞争性抑制。 2、经通道的异化扩散。(速度快,被动) 特征:离子选择性 门控特性:电压门控通道、化学门控通道和机械门控通道。 二、主动转运(使膜两侧物质更不均匀)主动转运是通过细胞的耗能或称,将物质分子或离子逆着浓度梯度或电化学梯度所进行的跨膜转运。 (一)、原发主动转运 原发性主动转运是由细胞膜或内膜上具有ATP酶活性的特殊泵蛋白,直接水解ATP提 供能量而将一种或多种物质逆着各自的浓度梯度或电化学梯度进行跨膜转运。 钠钾泵。(外Na+内K+) 每分解一份子的ATP可逆着浓度梯度将3个Na+移出胞外,同时将2个K+移入胞内

君臣佐使组方法则 1 君药: 一、方中君药治疗主证(主病)。 二、君药对其他药物起支配作用。 因此,君药的作用,药力一定要大。 药力判定公式:药力=药性+药量+配伍+剂型(用法)。 1.1量小力大者为君 如安宫牛黄丸,功能清热开窍、豁痰解毒,主治邪热内陷心包证。方中用牛黄与黄连、黄芩各一两清心火;麝香二钱五分开心窍。药力分析明显看出,一两的牛黄要比各一两的黄芩、黄连药力强。二钱五分的麝香也比各一两的黄芩、黄连、山栀、郁金药力强。故此方中应以牛黄为君药,麝香为臣药。同理,犀角地黄汤中君药也只能是一两的犀角而非八两的生地黄。 1.2量大者为君 如小柴胡汤和解少阳,方中柴胡与黄芩单味药力基本相等,而柴胡用量为八两,黄芩只用三两,故而应当以柴胡透泄少阳之邪为君,黄芩清泄少阳之热为臣。以此原则作为判定标准,炙甘草汤中的君药应当是一斤的生地黄而非三两的炙甘草。 1.3配伍后药力明显加大者为君 如九味羌活汤中,羌活、防风、苍术各用15 g,单从单味药力上看,三药并无明显差别。但羌活一味在方中与散风寒祛湿的细辛、白芷等药的配伍,使其去上焦与肌表风邪之力明显加强,故此方应以羌活为君药。 2 臣药 2.1 辅助君药治疗主证 一、药物都是靠本身的偏性来发挥治疗疾病的作用,尤其是君药表现得更为明显。但这些偏性又对人 体不利。因此,必须使用一定的药物来纠正君药的偏性,这是从侧面来辅助君药治疗主证。例如,逍遥散中取柴胡舒肝解郁、条达肝气为君,但柴胡的偏性是专于疏泄,而易劫肝血,故方中又配伍白芍药养肝血为臣,来纠正柴胡的偏性。二者相伍针对性地治疗肝郁血虚证。 二、君药在某一方面的功效尚嫌不足,这时就需要臣药来辅助其治疗主证,使君药治疗主证的作用得 以增强,可以理解为“相须为用”。如麻黄汤中三两麻黄开表发汗为君,但其只能开发腠理而不能调和腠理,故而配入二两桂枝透营达卫,这样一来就能切合病机。 2.2 臣药治疗兼证(主要兼证) 如痛泻要方主治痛泻,其主要病机是脾虚,故根据君药的定义,当以白术补气健脾燥湿为君。但同时还应兼顾肝郁病机,故配以敛阴柔肝止痛的白芍药为臣。 小結:君臣之间的相互作用和影响。如麻黄汤与麻杏石甘汤二方皆以麻黄为君,但麻黄汤中由于臣药桂枝走表,因此麻黄就走表而发汗驱散风寒;相反麻杏石甘汤中由于臣药杏仁入肺,故君药麻黄入肺而止咳平喘的作用更加明显。君甘则臣酸,君淡则臣咸。 3 佐药 3.1 协助君药和臣药以加强治疗作用, 称为佐助药 如桑菊饮中之芦根、连翘针对风热咳嗽之兼证,进一步起到佐药的协助作用。香苏饮中以陈皮为佐,就是协助臣药香附共奏理气和中之效治疗气滞兼证。

第一章绪论 I 方剂与方剂学的概念 ■方剂:是中医在辨证审机,确立治法的基础上,按照组方原则, ?一首合格的方剂应是安全有效的。 ■方剂学:研究治法与配伍规律及临床运用的一门基础临床学科。 I 方剂的起源与发展 一、 先秦时期 1、 〈〈五十二病方》 2、 〈〈黄帝内经》 二、 汉代 〈〈伤寒杂病论》 战国 记载52病,药物247种 大部分成书战国略晚于《五十二病方》 东汉末期张仲景(机)载方314首 通过选择合适药物,酌定适当剂量,规定适宜剂型及用法等一系列过程,最后完成防治疾病的药方。 意义:我国现存最古老的一部医方著作 意义:我国现存最早的医学著作 意义:创造性的融理、法、方、药于一体。被后世尊为“方书之祖” 分两部分:〈〈伤寒论》主要是六经辨证 /〈〈金匮要略》讲杂病 三、 魏晋南北朝时期 1、 〈〈肘后方》晋?葛洪(评价:验 便廉) 2、 〈〈小品方》 继〈〈伤寒杂病论》外,还有论瘟疫 四、 唐朝 1、 〈〈备急千金要方》与〈〈千金翼方》 孙思邈著 共载方7500余首 2、 〈〈外台秘要》王焘 五、 宋代 1、 《太平惠民和剂局方》载方 2、 《小儿药证直诀》 六、 金元时期 1、 《伤寒明理论》 2、 金元四大家 ① 刘完素:字守真 788首 钱乙 ?六味地黄丸出于此书 我国历史上第一部由政府颁发的成药药典。 金?成无己 创河间学派(后人尊称刘河间) 意义:我国第一部详析方剂理论的专著,开创了方论的先河。 --观点-- 倡导“火热论” 〈〈素问病机气宜保命集》 “六气皆从火化” “五志过极皆能化火” ② 张从正:字子和 号戴人,师从刘完素。 《儒门事亲》 以汗、吐、下三法攻邪 ③ 李杲:字明之号东垣老人,后尊称李东垣。 〈〈脾胃论》…… 辨析补益脾胃之法 ④ 朱震亨:字彦修 号丹溪翁,后人尊称朱丹溪。 〈〈丹溪心法》 主张滋阴降火之法 “病由邪生,邪去正安” “内伤脾胃,百病由生” 倡导“相火论” 七、 明代 1、 〈〈普济方》朱棣 2、 〈〈医方考》吴昆 八、 清代 1、 〈〈医方集解》汪昂 2、 〈〈医学金鉴?删补名医方论》吴谦 3、 温病学派 ① 叶天士(桂) ② 吴鞠通(瑭) ③ 薛雪(生白) ④ 王七雄(孟英) 第二章方剂与辨证论治 I 方剂与病证 I 方剂与治法 一、 治法:辨明证候之后,在治疗原则的指导下, 载方61739首 如:知柏地黄丸 我国最大的一部古方书。 以治法为纲创立了方剂的综合分类法 后人为其总结〈〈温热论》 著有〈〈温病条辨》 创立卫、气、营、血辨证 创“三焦”辨证 针对病证的病因病机所拟定的治疗方法。 二、 (与方剂)关系1、治法是用方或组方的依据 2 、方剂是体现并验证治法的手段 三、 “八法” 一一临床常用的治疗大法(清?程钟龄〈〈医学心悟?医门八法》 ) 1、汗法:通过开泄腠理,调畅营卫,宣发肺气,以促进发汗,使邪气随汗而解的一种治疗方法。 ?适应证:表证,麻疹初起,疮疡初起 /痢疾初起有寒热表证者。 ?分类:辛温,辛凉

中国药科大学生理学考研复习笔记 绪论 考纲要求 1、机体与环境的关系:刺激与反应,兴奋与抑制,兴奋性和阈。 2、稳态的概念,内环境相对恒定的重要意义。 3、神经调节、体液调节和自身调节的生理意义和功能。 考纲精要 一、生命活动的基本特征 新陈代谢、兴奋性、生殖。 1、新陈代谢:是指机体与环境之间不断进行物质交换和能量交换,以实现自我更新的过程。包括合成代谢和分解代谢。 2、兴奋性:指可兴奋组织或细胞受到特定刺激时产生动作电位的能力或特性。而刺激是指能引起组织细胞发生反应的各种内外环境的变化。 刺激引起组织兴奋的条件:刺激的强度、刺激的持续时间,以及刺激强度对时间的变化率,这三个参数必须达到某个最小值。在其它条件不变情况下,引起组织兴奋所需刺激强度与刺激持续时间呈反变关系。 衡量组织兴奋性大小的较好指标为:阈值。 阈值:刚能引起可兴奋组织、细胞去极化并达到引发动作电位的最小刺激强度。 3、生殖:生物体生长发育到一定阶段,能够产生与自己相似的个体,这种功能称为生殖。生殖功能对种群的繁衍是必需的,因此被视为生命活动的基本特征之一。 二、生命活动与环境的关系 对多细胞机体而言,整体所处的环境称外环境,而构成机体的细胞所处的环境称为内环境。内、外环境与生命活动相互作用、相互影响。当机体受到刺激时,机体内部代谢和外部活动,将会发生相应的改变,这种变化称为反应。反应有兴奋和抑制两种形式。 三、人体功能活动的调节机制 机体内存在三种调节机制:神经调节、体液调节、自身调节。 1、神经调节:是机体功能的主要调节方式。调节特点:反应速度快、作用持续时间短、作用部位准确。基本调节方式:反射。反射活动的结构基础是反射弧,由感受器、传入神经、反射中枢、传出神经和效应器五个部分组成。

绪论 考纲要求 1、机体与环境的关系:刺激与反应,兴奋与抑制,兴奋性和阈。 2、稳态的概念,内环境相对恒定的重要意义。 3、神经调节、体液调节和自身调节的生理意义和功能。考纲精要 一、生命活动的基本特征 新陈代谢、兴奋性、生殖。 1、新陈代谢:是指机体与环境之间不断进行物质交换和能量交换,以实现自我更新的过程。包括合成代谢和分解代谢。 2、兴奋性:指可兴奋组织或细胞受到特定刺激时产生动作电位的能力或特性。而刺激是指能引起组织细胞发生反应的各种内外环境的变化。 刺激引起组织兴奋的条件:刺激的强度、刺激的持续时间,以及刺激强度对时间的变化率,这三个参数必须达到某个最小值。在其它条件不变情况下,引起组织兴奋所需刺激强度与刺激持续时间呈反变关系。 衡量组织兴奋性大小的较好指标为:阈值。 阈值:刚能引起可兴奋组织、细胞去极化并达到引发动作电位的最小刺激强度。 3、生殖:生物体生长发育到一定阶段,能够产生与自己相似的个体,这种功能称为生殖。生殖功能对种群的繁衍是必需的,因此被视为生命活动的基本特征之一。 二、生命活动与环境的关系 对多细胞机体而言,整体所处的环境称外环境,而构成机体的细胞所处的环境称为内环境。内、外环境与生命活动相互作用、相互影响。当机体受到刺激时,机体内部代谢和外部活动,将会发生相应的改变,这种变化称为反应。反应有兴奋和抑制两种形式。 三、人体功能活动的调节机制 机体内存在三种调节机制:神经调节、体液调节、自身调节。 1、神经调节:是机体功能的主要调节方式。调节特点:反应速度快、作用持续时间短、作用部位准确。基本调节方式:反射。反射活动的结构基础是反射弧,由感受器、传入神经、反射中枢、传出神经和效应器五个部分组成。反射与反应最根本的区别在于反射活动需中枢神经系统参与。 2、体液调节:发挥调节作用的物质主要是激素。激素由内分泌细胞分泌后可以进入血液循环发挥长距离调节作用,也可以在局部的组织液内扩散,改变附近的组织细胞的功能状态,这称为旁分泌。调节特点:作用缓慢、持续时间长、作用部位广泛。(这些特点都是相对于神经调节而言的。) 神经一体液调节:内分泌细胞直接感受内环境中某种理化因素的变化,直接作出相应的反应。 3、自身调节:是指内外环境变化时组织、细胞不依赖于神经或体液调节而产生的适应性反应。举例:(1)心室肌的收缩力随前负荷变化而变化,从而调节每搏输出量的特点是自身调节,故称为异长自身调节。(2)全身血压在一定范围内变化时,肾血流量维持不变的特点是自身调节。 四、生理功能的反馈调控:正反馈和负反馈 负反馈:反馈信息与控制信息的作用方向相反,因而可以纠正控制信息的效应。 负反馈调节的主要意义在于维持机体内环境的稳态,在负反馈情况时,反馈控制系统平时处于稳定状态。 正反馈:反馈信息不是制约控制部分的活动,而是促进与加强控制部分的活动。 正反馈的意义在于使生理过程不断加强,直至最终完成生理功能,在正反馈情况时,反馈控制系统处于再生状态。生命活动中常见的正反馈有:排便、排尿、射精、分娩、血液凝固等。 五、内环境与稳态 内环境即细胞外液(包括血浆,组织液,淋巴液,各种腔室液等),是细胞直接生活的液体环境。内环境直接为细胞提供必要的物理和化学条件、营养物质,并接受来自细胞的代谢尾产物。内环境最基本的特点是稳态。 稳态是内环境处于相对稳定(动态平衡)的一种状态,是内环境理化因素、各种物质浓度的相对恒定,这种恒定是在神经、体液等因素的调节下实现。稳态的维持主要依赖负反馈。稳态是内环境的相对稳定状态,而不是绝对稳定。 细胞的基本功能 考纲要求 1.细胞膜的物质转运。 2.细胞的生物电现象以及细胞兴奋的产生和传导的原理。 3.神经-骨骼肌接头的兴奋传递。 考纲精要 一、细胞膜的基本结构——液态镶嵌模型 该模型的基本内容:以液态脂质双分子层为基架,其中镶嵌着具有不同生理功能的蛋白质分子,并连有一些寡糖和多糖链。 特点: (1)脂质膜不是静止的,而是动态的、流动的。 (2)细胞膜两侧是不对称的,因为两侧膜蛋白存在差异,同时两侧的脂类分子也不完全相同。 (3)细胞膜上相连的糖链主要发挥细胞间“识别”的作用。 (4)膜蛋白有多种不同的功能,如发挥转动物质作用的载体蛋白、通道蛋白、离子泵等,这些膜蛋白主要以螺旋或球形蛋白质的形式存在,并且以多种不同形式镶嵌在脂质双分子层中,如靠近膜的内侧面、外侧面、贯穿整个脂质双层三种形式均有。 (5)细胞膜糖类多数裸露在膜的外侧,可以作为它们所在细胞或它们所结合的蛋白质的特异性标志。

《病理生理学》考试知识点总结 第一章疾病概论 1、健康、亚健康与疾病的概念 健康:健康不仅是没有疾病或病痛,而且是一种躯体上、精神上以及社会上的完全良好状态。 亚健康状态:人体的机能状况下降,无法达到健康的标准,但尚未患病的中间状态,是机体在患病前发出的“信号”. 疾病disease:是机体在一定条件下受病因损害作用后,机体的自稳调节紊乱而导致的异常生命活动过程。 2、死亡与脑死亡的概念及判断标准 死亡:按照传统概念,死亡是一个过程,包括濒死期,临床死亡期和生物学死亡期。一般认为死亡是指机体作为一个整体的功能永久停止。 脑死亡:指脑干或脑干以上中枢神经系统永久性地、不可逆地丧失功能。判断标准:①不可逆性昏迷和对外界刺激完全失去反应;②无自主呼吸;③瞳孔散大、固定;④脑干神经反射消失,如瞳孔对光反射、角膜反射、咳嗽反射、咽反射等;⑤脑电波消失,呈平直线。 ⑥脑血液循环完全停止。 3、第二节的发病学部分 发病学:研究疾病发生的规律和机制的科学。 疾病发生发展的规律:⑴自稳调节紊乱规律;⑵损伤与抗损伤反应的对立统一规律; ⑶因果转化规律;⑷局部与整体的统一规律。 第三章细胞信号转导与疾病 1、细胞信号转导的概念 细胞信号转导是指细胞外因子通过与受体(膜受体或核受体)结合,引发细胞内的一系列生物化学反应以及蛋白间相互作用,直至细胞生理反应所需基因开始表达、各种生物学效应形成的过程。 2、受体上调(增敏)、受体下调(减敏)的概念 由于信号分子量的持续性减少,或长期应用受体拮抗药会发生受体的数量增加或敏感性增强的现象,称为受体上调(up-regulation);造成细胞对特定信号的反应性增强,称为高敏或超敏。 反之,由于信号分子量的持续性增加,或长期应用受体激动药会发生受体的数量减少或敏感性减弱的现象,称为受体下调(down-regulation)。造成细胞对特定信号的反应性增强,称为减敏或脱敏。 第五章水、电解质及酸碱平衡紊乱 1、三种脱水类型的概念 低渗性脱水是指体液容量减少,以失钠多于失水,血清钠浓度<130mmol/L,血浆渗透压<280mmol/L,以细胞外液减少为主的病理变化过程。(低血钠性细胞外液减少)高渗性脱水是指体液容量减少,以失水多于失钠,血清钠浓度>150mmol/L,和血浆渗透压>310mmol/L,以细胞内液减少为主的病理变化过程。(高血钠性体液容量减少)等渗性脱水水钠等比例丢失,细胞外液显著减少,细胞内液变化不明显。(正常血钠性体液容量减少)

方剂学笔记■完美打印版

第一章绪论 I 方剂与方剂学的概念 剂:是中医在辨证审机,确立治法的基础上,按照组方原则,通过选择合适药物,酌定适当剂量,规定适宜剂型及用法等一系列过程,最后完成防治疾病的药方。 ?一首合格的方剂应是安全有效的。 砺剂学:研究治法与配伍规律及临床运用的一门基础临床学科。 I 方剂的起源与发展 三、 魏晋南北朝时期 1、 〈〈肘后方》晋?葛洪(评价:验 便 廉) 2、 〈〈小品方》 继〈〈伤寒杂病论》外,还有论瘟疫 四、 唐朝 1、 〈〈备急千金要方》与〈〈千金翼方》 孙思邈著 共载方7500余首 2、 〈〈外台秘要》 王焘 五、宋代 I 方剂与病证 I 方剂与治法 一、 治法:辨明证候之后,在治疗原则的指导下,针对病证的病因病机所拟定的治疗方法。 二、 (与方剂)关系1、治法是用方或组方的依据 2 、方剂是体现并验证治法的手段 三、“八法” 一一临床常用的治疗大法(清?程钟龄〈〈医学心悟?医门八法》 ) 1、 汗法:通过开泄腠理,调畅营卫,宣发肺气,以促进发汗,使邪气随汗而解的一种治疗方法。 ?适应证:表证,麻疹初起,疮疡初起 /痢疾初起有寒热表证者。 ?分类:辛温,辛凉 ?注意:适度发汗(通身微汗出)/药常不宜久煎 2、 吐法:通过涌吐的方法,使停留在咽喉、胸膈、胃脘的痰涎、宿食或毒物从口中吐出的一类治法。 1、 〈〈五十二病方》 战国 记载52病,药物247种 2、 〈〈黄帝内经》 大部分成书战国 略晚于〈〈五十二病方》 二、汉代 《伤寒杂病论》 东汉末期 张仲景(机) 载方314首 分两部分:〈〈伤寒论》主要是六经辨证 / 〈〈金匮要略》讲杂病 意义:我国现存最古老的一部医方著作 意义:我国现存最早的医学著作 意义:创造性的融理、法、方、药于一体。被后世尊为“方书之祖” 1、 〈〈太平惠民和剂局方》载方 788首 2、 《小儿药证直诀》 钱乙 ?六味地黄丸出于此书 六、金元时期 1、 《伤寒明理论》 金?成无己 2、 金元四大家 ① 刘完素:字守真创河间学派(后人尊称刘河间) 〈〈素问病机气宜保命集》 “六气皆从火化” “五志过极皆能化火” ② 张从正:字子和 号戴人,师从刘完素。 《儒门事亲》 以汗、吐、下三法攻邪 ③ 李杲:字明之号东垣老人,后尊称李东垣。 〈〈脾胃论》…… 辨析补益脾胃之法 ④ 朱震亨:字彦修 号丹溪翁,后人尊称朱丹溪。 〈〈丹溪心法》 主张滋阴降火之法 我国历史上第一部由政府颁发的成药药典。 意义:我国第一部详析方剂理论的专著,开创了方论的先河。 --观点 -- 倡导“火热论” “病由邪生,邪去正安” 内伤脾胃,百病由生” 倡导“相火论” 七、 明代 1、 〈〈普济方》 朱棣 载方61739首 2、 〈〈医方考》 吴昆 女口:知柏地黄丸 八、 清代 1、 〈〈医方集解》汪昂 2、 〈〈医学金鉴?删补名医方论》吴谦 3、 温病学派 ① 叶天士(桂) 后人为其总结〈〈温热论》 ② 吴鞠通(瑭) 著有〈〈温病条辨》 ③ 薛雪(生白) ④ 王七雄(孟英) 第二章方剂与辨证论治 我国最大的一部古方书。 以治法为纲创立了方剂的综合分类法 创立卫、气、营、血辨证 创“三焦”辨证

生理学重点笔记 一绪论 1.生命活动的基本特征: 新陈代谢,兴奋性,生殖。 2. 生命活动与环境的关系:对多细胞机体而言,整体所处的环境叫外环境,而构成机体的细胞所处的环境叫内环境。当机体受到刺激时,机体内部代谢和外部活动,将会发生相应的改变,这种变化称为反应.反应有兴奋和抑制两种形式。 3. 自身调节:心肌细胞的异长自身调节,肾血流量在一定范围内保持恒定的自身调节,小动脉灌注压力增高时血流量并不增高的调节都是自身调节。考生自己注意总结后面各章节学到自身调节。 4. 神经调节是机体功能调节的主要调节形式,特点是反应速度快、作用持续时间短、作用部位准确。 5. 体液调节的特点是作用缓慢、持续时间长、作用部位广泛。 6. 生理功能的反馈控制: 负反馈调节的意义在于维持机体内环境的稳态。 正反馈的意义在于使生理过程不断加强,直至最终完成生理功能,是一种破坏原先的平衡状态的过程。 排便、排尿、射精、分娩、血液凝固、神经细胞产生动作电位时钠通道的开放和钠内流互相促进等生理活动都是正反馈。 考生自己注意总结后面各章节学到的正反馈和负反馈调节。 (二)细胞的基本功能 1. 细胞膜的基本结构-液体镶嵌模型.基本内容 ①基架:液态脂质双分子层; ②蛋白质:具有不同生理功能; ③寡糖和多链糖. 2. 细胞膜的物质转运 ⑴小分子脂溶性物质可以自由通过脂质双分子层,因此,可以在细胞两侧自由扩散,扩散的方向决定于两侧的浓度,它总是从浓度高一侧向浓度低一侧扩散,这种转运方式称单纯扩散。 正常体液因子中仅有O2、CO2、NH3以这种方式跨膜转运,另外,某些小分子药物可以通过单纯扩散转运。 ⑵非脂溶性小分子物质从浓度高向浓度低处转运时不需消耗能量,属于被动转运,但转运依赖细胞膜上特殊结构的"帮助",因此,可以把易化扩散理解成"帮助扩散"。什么结构 发挥"帮助"作用呢?--细胞膜蛋白,

细胞的基本功能 考纲要求 1.细胞膜的物质转运。 2.细胞的生物电现象以及细胞兴奋的产生和传导的原理。 3.神经-骨骼肌接头的兴奋传递。 考纲精要 一、细胞膜的基本结构——液态镶嵌模型 该模型的基本内容:以液态脂质双分子层为基架,其中镶嵌着具有不同生理功能的蛋白质分子,并连有一些寡糖和多糖链。 特点: (1)脂质膜不是静止的,而是动态的、流动的。 (2)细胞膜两侧是不对称的,因为两侧膜蛋白存在差异,同时两侧的脂类分子也不完全相同。 (3)细胞膜上相连的糖链主要发挥细胞间“识别”的作用。 (4)膜蛋白有多种不同的功能,如发挥转动物质作用的载体蛋白、通道蛋白、离子泵等,这些膜蛋白主要以螺旋或球形蛋白质的形式存在,并且以多种不同形式镶嵌在脂质双分子层中,如靠近膜的内侧面、外侧面、贯穿整个脂质双层三种形式均有。 (5)细胞膜糖类多数裸露在膜的外侧,可以作为它们所在细胞或它们所结合的蛋白质的特异性标志。 二、细胞膜物质转运功能 物质进出细胞必须通过细胞膜,细胞膜的特殊结构决定了不同物质通过细胞的难易。例如,细胞膜的基架是双层脂质分子,其间不存在大的空隙,因此,仅有能溶于脂类的小分子物质可以自由通过细胞膜,而细胞膜对物质团块的吞吐作用则是细胞膜具有流动性决定的。不溶于脂类的物质,进出细胞必须依赖细胞膜上特殊膜蛋白的帮助。 物质通过细胞膜的转运有以下几种形式: (一)被动转运:包括单纯扩散和易化扩散两种形式。 1.是指小分子脂溶性物质由高浓度的一侧通过细胞膜向低浓度的一侧转运的过程。跨膜扩散的最取决于膜两侧的物质浓度梯度和膜对该物质的通透性。单纯扩散在物质转运的当时是不耗能的,其能量来自高浓度本身包含的势能。 2.易化扩散:指非脂溶性小分子物质在特殊膜蛋白的协助下,由高浓度的一侧通过细胞膜向低浓度的一侧移动的过程。参与易化扩散的膜蛋白有载体蛋白质和通道蛋白质。 以载体为中介的易化扩散特点如下:(1)竞争性抑制;(2)饱和现象;(3)结构特异性。以通道为中介的易化扩散特点如下:(1)相对特异性;(2)无饱和现象;(3)通道有“开放”和“关闭”两种不同的机能状态。 (二)主动转运,包括原发性主动转运和继发性主动转运。 主动转运是指细胞消耗能量将物质由膜的低浓度一侧向高浓度的一侧转运的过程。主动转运的特点是:(1)在物质转运过程中,细胞要消耗能量;(2)物质转运是逆电-化学梯度进行;(3)转运的为小分子物质;(4)原发性主动转运主要是通过离子泵转运离子,继发性主动转运是指依赖离子泵转运而储备的势能从而完成其他物质的逆浓度的跨膜转运。 最常见的离子泵转运为细胞膜上的钠泵(Na+-K+泵),其生理作用和特点如下: (1)钠泵是由一个催化亚单位和一个调节亚单位构成的细胞膜内在蛋白,催化亚单位有与Na+、ATP结合点,具有A TP酶的活性。 (2)其作用是逆浓度差将细胞内的Na+移出膜外,同时将细胞外的K+移入膜内。

精心整理 生理学基础总结 绪论 I.人体生理学是研究机体正常生命活动规律的科学。 2.生命的基本特征有新陈代谢、兴奋性及生殖。 3.兴奋性是指活的组织或细胞对刺激发生反应的 4.胞外液。 5.信息,使反债调节与控制部分的原发作用一致,意义在于使生理过程不断加强,直至最终完成。 负反馈调节是指受控部分的活动通过发出回馈信息,使回馈调节与控制部分的原发作用相反.意义在于维持机体内环境的稳态。 细胞的基本功能 1.细胞膜对物质的转运方式主要有:单纯扩散、易化扩散、主动转运、 单纯扩散是只取决于膜两例物质浓度差进行转运的一种方式出胞和入胞作用 易化扩散是物质借助细胞膜上特珠蛋白质的帮助,顺浓度梯度或电一化学梯度的转运过程。分为载体转运和通道转运两种。 载体转运具有特异性、饱和性和争议抑制性; 通道转运具有离子选择性和门控特性,又可分为化学门控信道、电压门控信道和机械门拉信.吞饮 动。它是细胞兴奋的标志. 由去极化和复极化构成,是Na +内流与K +的外流及Na +—K +泵转运共同形成的、其引起取决于阈电位, 阈电位是使膜上Na +通道突然大量开放的临界膜电位值。 动作电位以局部电流的形式进行传导。动作电位具有“全或无”特性和不衰减的可传播性。 3.肌肉收缩是指肌肉的长度缩短或张力增加.其过程包括肌细饱的兴奋、兴奋一收缩耦联,收缩三部分,主要步骤如下图

血液 1. 占体重的 2. 透压) 3. 对保持红细胞的正常形态具有重要作用; 血浆蛋白产生胶体渗透压,主要成分是白蛋白,具有免疫功能。 作用是:能使组织液中的水分渗入毛细血管以维持血容量及调节血管内外水分的交换。 等渗溶液是0.9%Nacl,5%葡萄糖溶液。 4.血浆的正常酸碱度:PH7.35-7.4 5.低于7.35为酸中毒,高于7.45为碱中毒。 5.血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。 我国成年男性红细胞数为(4.0-5.5)x1012/L;成年女性为(3.5-5.0)x1012/L。6.红细胞内的主要成分是血红蛋白(Hb)。 成年男性血红蛋白浓度为120一160g/L,成年女性为110-150g/L。 血液中红细胞数量和血红蛋白浓度低于正常,称为贫血。 7.红细胞的生理特性包括可塑变形性、悬浮稳定性(血沉,红细胞叠连)、渗透脆性(溶血,低渗溶液)。 红细胞的生理功能主要是运愉O2和CO2以及调节体内的酸碱平衡。 红细胞原料是蛋白质和铁(缺铁性贫血),成熟因素是维生素B12,叶酸。 8.正常成人的白细胞:其主要功能是吞噬作用和 免疫作用。 9.正常成人血小板有(100一 其主要功能为维持血管内皮完整性和生理性止 A抗原与 。 )和 也是由于K+外流产生的电一化学平衡电位。 动作电位由去极化和复极化两个过程组成,但复极化比较复杂,持续时间较长动作电位共分为五个期,即 去极化期(Na+内流形成)、 复极化l期(快速复极初期,K+外流形成)、 2期(缓慢复极期也称平台期,K+外流和Na+内流形成)、 3期(快速复极末期,K+外流形成) 4期(静息期,离子泵转运形成)