土壤学——国家级精品课程14

- 格式:ppt

- 大小:5.50 MB

- 文档页数:141

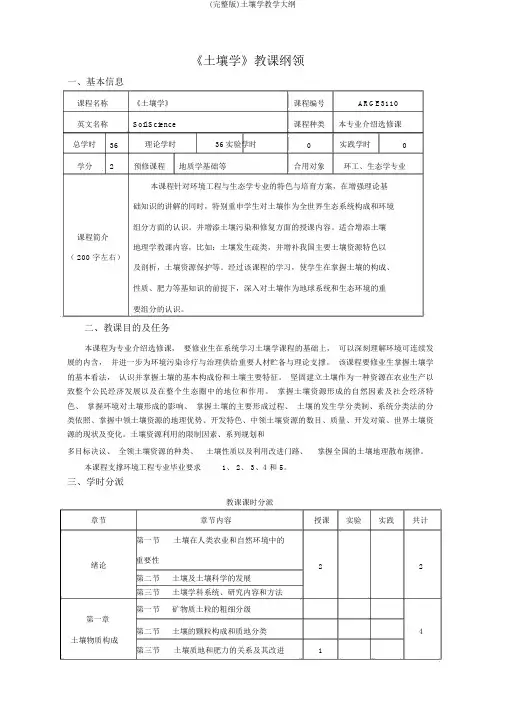

《土壤学》教课纲领一、基本信息课程名称《土壤学》课程编号ARGE3110英文名称Soil Science 课程种类本专业介绍选修课总学时36 理论学时36实验学时0 实践学时0 学分 2 预修课程地质学基础等合用对象环工、生态学专业本课程针对环境工程与生态学专业的特色与培育方案,在增强理论基础知识的讲解的同时,特别重申学生对土壤作为全世界生态系统构成和环境组分方面的认识。

并增添土壤污染和修复方面的授课内容。

适合增添土壤课程简介地理学教课内容,比如:土壤发生疏类,并增补我国主要土壤资源特色以( 200 字左右)及剖析,土壤资源保护等。

经过该课程的学习,使学生在掌握土壤的构成、性质、肥力等基知识的前提下,深入对土壤作为地球系统和生态环境的重要组分的认识。

二、教课目的及任务本课程为专业介绍选修课,要修业生在系统学习土壤学课程的基础上,可以深刻理解环境可连续发展的内含,并进一步为环境污染诊疗与治理供给重要人材贮备与理论支撑。

该课程要修业生掌握土壤学的基本看法,认识并掌握土壤的基本构成份和土壤主要特征。

坚固建立土壤作为一种资源在农业生产以致整个公民经济发展以及在整个生态圈中的地位和作用。

掌握土壤资源形成的自然因素及社会经济特色、掌握环境对土壤形成的影响、掌握土壤的主要形成过程、土壤的发生学分类制、系统分类法的分类依照、掌握中领土壤资源的地理优势、开发特色、中领土壤资源的数目、质量、开发对策、世界土壤资源的现状及变化。

土壤资源利用的限制因素、系列规划和多目标决议、全领土壤资源的种类、土壤性质以及利用改进门路、掌握全国的土壤地理散布规律。

本课程支撑环境工程专业毕业要求1、 2、 3、4 和 5。

三、学时分派教课课时分派章节章节内容授课实验实践共计第一节土壤在人类农业和自然环境中的绪论重要性2 2 第二节土壤及土壤科学的发展第三节土壤学科系统、研究内容和方法第一节矿物质土粒的粗细分级第一章土壤物质构成第二节土壤的颗粒构成和质地分类 41第三节土壤质地和肥力的关系及其改进门路第四节土壤矿物质部分的矿物学构成和化学构成第五节黏土矿物的种类、结构特色和散布第一节土壤有机质的根源及其构成特色 1第二节土壤有机质的矿化和腐殖质化过程1 第二章第三节土壤腐殖质的形成 1 土壤有机质第四节有机质在土壤肥力和土壤环境净化方面的作用1第五节土壤有机质的动向均衡及其调控 1第一节土壤水的能态 1 第三章第二节土壤水运动和田间循环 1 土壤水第三节土壤对植物的供水 1第四节土壤水分情况的调理和合理用水 1第一节土壤通气性第四章第二节土壤氧化复原情况土壤空气和热量第三节土壤热量的根源及土壤温度情况2 情况第四节土壤热性质第一节土壤孔性第五章第二节土壤结构体的种类及结构性土壤孔性和结构第三节土壤团粒结构的形成和作用 2 性第四节土壤结构性的改良第二节第六章第一节土壤物理机械性土壤物理机械性第二节土壤耕性与耕种 1 和耕性第三节土壤耕种调控第一节土壤表面种类和胶体的带电性 1 第七章土壤胶体特征第二节土壤的阳离子互换吸附 1第三节互换性阳离子的有效度5 4 2 2 1 3第四节土壤中的阴离子吸附第一节土壤酸度第二节土壤碱度第八章第三节影响土壤 pH 值的因素2 2土壤酸碱性第四节土壤的缓冲作用第五节土壤酸碱性与土壤肥力第一节土壤中的氮 1第二节土壤中的磷 1第九章1第三节土壤中的钾 5 土壤养分特色第四节土壤中的硫、钙、镁 1第五节土壤中的微量元素 1第十章第一节土壤的形成和散布 1我国主要土壤类第二节我国的自然与土壤散布规律 1 3 型及其散布第三节我国主要土壤种类概括 1第十一章第一节土壤质量及评论 1土壤质量及土壤第二节土壤退化的种类 1 3 退化第三节土壤退化的恢复门路 1共计36 36 四、教课内容及教课要求(黑体,小 4 号字)绪论第一节土壤在人类农业和自然环境中的重要性1、土壤是人类农业生产的基地2、土壤是地球表层系统自然地理环境的重要构成部分3、土壤是地球陆地生态系统的基础4、土壤是最宝贵的自然资源第二节土壤及土壤科学的发展1、土壤的看法2、土壤肥力和土壤生产力3、近代土壤科学的发展及主要看法第三节土壤学科系统、研究内容和方法1、分支学科及研究内容2、土壤学与相邻学科的关系3、土壤学的研究方法习题重点:土壤在植物生长繁育中的特别作用、土壤、土壤肥力和土壤生产力本章重点、难点:土壤在人类农业和自然环境中的重要性、土壤及土壤科学的发展。

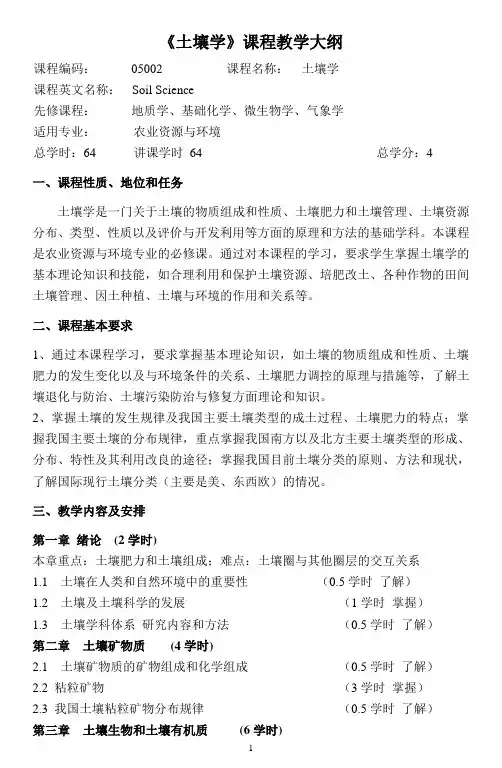

《土壤学》课程教学大纲课程编码:05002 课程名称:土壤学课程英文名称:Soil Science先修课程:地质学、基础化学、微生物学、气象学适用专业:农业资源与环境总学时:64 讲课学时64 总学分:4一、课程性质、地位和任务土壤学是一门关于土壤的物质组成和性质、土壤肥力和土壤管理、土壤资源分布、类型、性质以及评价与开发利用等方面的原理和方法的基础学科。

本课程是农业资源与环境专业的必修课。

通过对本课程的学习,要求学生掌握土壤学的基本理论知识和技能,如合理利用和保护土壤资源、培肥改土、各种作物的田间土壤管理、因土种植、土壤与环境的作用和关系等。

二、课程基本要求1、通过本课程学习,要求掌握基本理论知识,如土壤的物质组成和性质、土壤肥力的发生变化以及与环境条件的关系、土壤肥力调控的原理与措施等,了解土壤退化与防治、土壤污染防治与修复方面理论和知识。

2、掌握土壤的发生规律及我国主要土壤类型的成土过程、土壤肥力的特点;掌握我国主要土壤的分布规律,重点掌握我国南方以及北方主要土壤类型的形成、分布、特性及其利用改良的途径;掌握我国目前土壤分类的原则、方法和现状,了解国际现行土壤分类(主要是美、东西欧)的情况。

三、教学内容及安排第一章绪论(2学时)本章重点:土壤肥力和土壤组成;难点:土壤圈与其他圈层的交互关系1.1 土壤在人类和自然环境中的重要性(0.5学时了解)1.2 土壤及土壤科学的发展(1学时掌握)1.3 土壤学科体系研究内容和方法(0.5学时了解)第二章土壤矿物质(4学时)2.1 土壤矿物质的矿物组成和化学组成(0.5学时了解)2.2 粘粒矿物(3学时掌握)2.3 我国土壤粘粒矿物分布规律(0.5学时了解)第三章土壤生物和土壤有机质(6学时)3.1 土壤生物(1学时了解)3.2 土壤有机质的来源、含量及其组成(1学时了解)3.3 土壤有机质的分解与转化(2学时掌握)3.4 腐殖质的形成和性质(1学时;理解)3.5 土壤有机质的作用和管理(1学时掌握)3.5.3 土壤有机质的管理第四章土壤水、空气、热量(6课时)4.1 土壤水的性质(2学时掌握)4.2 土壤水能态(2学时理解)4.3 土壤空气(1学时掌握)4.4 土壤热量(0.5学时掌握)4.5 土壤温度(0.5学时掌握)第五章土壤形成和发育(4学时)5.1 土壤形成因素及其在土壤发生中的作用(2学时理解)5.2 土壤形成过程(1.5学时理解)5.3 土壤发育(0.5学时掌握)第六章土壤结构与力学性质(6学时)6.1土壤颗粒(1学时掌握)6.2 土壤质地(2学时掌握)6.3 土壤结构(1学时掌握)6.4 土壤力学性质(1学时掌握)6.5 土壤耕作(1学时掌握)第七章土壤水分移动与循环(4学时)7.1 土壤液态水运动(2学时掌握)7.2 土壤气态水运动(0.5学时了解)7.3 土面水分蒸发(1学时掌握)7.4 土壤水循环及调控(0.5学时掌握)第八章土壤胶体表面化学(6学时)8.1 土壤胶体的表面类型(0.5学时掌握)8.2 土壤胶体的表面性质(0.5学时理解)8.3 阳离子吸附与交换(4学时掌握)8.4 阴离子吸附于交换(1学时掌握)第九章土壤溶液化学(4学时)本章重点:土壤的酸碱性;难点:土壤的缓冲性9.1 土壤溶液(0.5学时了解)9.2土壤酸碱性(2学时掌握)9.3. 土壤氧化还原反应(1学时掌握)9.4. 沉淀溶解和络合解离反应(0.5学时了解)第十章土壤元素的生物地球化学循环(6学时)10.1 土壤碳的生物地球化学循环(0.5学时了解)10.2 土壤氮的生物地球化学循环(1.5学时掌握)10.3 土壤磷的生物地球化学循环(2学时掌握)10.4 土壤硫的生物地球化学循环(1学时掌握)10.5 土壤钾的生物地球化学循环(1学时掌握)第十一章土壤污染与修复(2学时)11.1土壤污染的概念(0.5学时掌握)11.2土壤污染物的来源及危害(0.5学时了解)11.3土壤组成和性质对污染物毒性的影响(0.5学时掌握)11.4污染土壤的修复(0.5学时了解)第十二章土壤退化与生态恢复(2学时)12.1 土壤退化概念(0.5学时了解)12.2 我国退化状况(0.5学时了解)12.3 土壤退化的主要类型和防治(1学时了解)第十三章土壤分类和调查技术(4学时)13.1 土壤分类的基础和要求(1学时掌握)13.2 中国土壤分类系统(1学时掌握)13.3 美国土壤系统分类(1学时掌握)13.4 中国土壤系统分类(1学时掌握)第十四章土壤资源类型及合理利用(6学时)14.1 我国土壤的形成环境条件(1学时了解)14.2 土壤空间分异与分布规律(1学时掌握)14.3主要土壤类型及其性质简介(4学时掌握)14.3.1 铁铝土刚14.3.2 水稻土14.3.3 潮土14.3.4 石灰土14.3.5 紫色土14.3.6、盐碱土土壤学课堂讨论(2学时)。

土壤学1.《土壤学》(第二版),西南农业大学主编,中国农业出版社,19912.《土壤学》(上、下册),东北林学院主编,中国林业出版社,19793.《区域土壤地理》,刘世全、张明主编,四川大学出版社,19974.《中国土壤》,席承藩主编,中国农业出版社,19985.《四川土壤》,四川省农业厅主编,四川人民出版社,19976.《中国土壤》,熊毅、李庆逵主编,科学出版社,19877.《土壤学》,罗汝英主编,中国林业出版社,19928.《中国红壤》,李庆逵主编,科学出版社,19859.《中国农业土壤概论》候光炯主编,中国农业出版社,197910.《土壤地理学》,李天杰主编,人民教育出版社,198011.《土壤学》国家自然科学基金委员会,科学出版社,199612.《土壤农化分析手册》,劳家柽主编,中国农业出版社,198813.《土壤发生与分类学》,张凤荣等主编,北京大学出版社,199214.《土壤肥料学》,王介元,王昌全主编,中国农业科技出版社,199715.《环境土壤学》牟树森,青长乐主编,中国农业出版社,199316.《英汉土壤学词汇》,中国科学院南京土壤研究所主编,科学出版社,197517.《土壤学名词》,土壤学名词审定委员会主编,科学出版社,199918.《基础土壤学》,熊顺贵主编,中国农业大学出版社,200119.《土壤科学与农业可持续发展》,中国土壤学会主编,中国科学技术出版社,199420.《土壤环境学》,李天杰主编,高等教育出版社,199521.《土壤化学》,袁可能主编,中国农业出版社,199022.《土壤学》,朱祖祥主编,中国农业出版社,198323.《The Natural and Properties of Soils(Eleventh Edition)》,Brandy,N.C. and Well,R.R, prentice Hall24.《Environmental Soil Science》,Tan,K.H., Marcel Dekker,199425.《Soil Microbiology and Biochemistry(Second Edition)》,Paul,E.A.and Clark,F.E.,Academic Press,199626.《土壤和环境微生物学》,陈文新主编,北京农业大学出版社,199027.《土壤物理学(附实验指导)》,华孟,王坚主编,北京农业大学出版社,199328.《土壤溶质运动》,李韵珠,李保国主编,科学出版社,199829.《植物营养元素的土壤化学》,袁可能主编,科学出版社,198330.《土壤地理研究法》,赵其国,龚子同主编,科学出版社,198931.《土壤学》,林大仪主编,北京:中国林业出版社,200232.《土壤肥料学》,范业宽、叶坤主编,武昌:武汉大学出版社,200233.《土壤肥料学》,吴礼树主编,北京:中国农业出版社,200434.《土壤肥料学》,谢德体主编,北京:中国林业出版社,2004讲授纲要第一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七章第一章绪论向上目的要求:使得学生了解土壤在人类农业生产和自然环境中的重要性、土壤学的任务与土壤学和相关学科的关系;掌握土壤及土壤肥力的内涵。

土壤学实验讲义吴彩霞岳利君兰州大学草地农业科技学院2011.10目录实验一、土壤分析样品采集与制备实验二、土壤全氮的测定—凯氏定氮法实验三、土壤速效钾的测定实验四、土壤有效磷的测定实验五、土壤有机质的测定实验六、土壤酸度的测定实验一土壤分析样品采集与制备一、实验目的和说明为开展土壤科学实验,合理用土和改土,除了野外调查和鉴定土壤基础性状外,还须进行必要的室内常规分析测定。

而要获得可靠的科学分析数据,必须从正确地进行土壤样品(简称土样)的采集和制备做起。

一般土样分析误差来自采样、分样和分析三个方面,而采样误差往往大于分析误差,如果采样缺乏代表性即使室内分析人员的测定技术如何熟练和任何高度精密的分析仪器,测定数据相当准确,也难于如实反映客观实际情况。

故土样采集和制备是一项十分细致而重要的工作。

二、实验方法步骤(一)土样采集分析某一土壤或土层,只能抽取其中有代表性的少部份土壤,这就是土样。

采样的基本要求是使土样具有代表性,即能代表所研究的土壤总体。

根据不同的研究目的,可有不同的采样方法。

1.土壤剖面样品土壤剖面样品是为研究土壤的基本理化性质和发生分类。

应按土壤类型,选择有代表性的地点挖掘剖面,根据土壤发生层次由下而上的采集土样,一般在各层的典型部位采集厚约l0厘米的土壤,但耕作层必须要全层柱状连续采样,每层采一公斤;放入干净的布袋或塑料袋内,袋内外均应附有标签,标签上注明采样地点、剖面号码、土层和深度。

图1 土壤剖面坑示意图2. 土壤混合样品混合土样多用于耕层土壤的化学分析,一般根据不同的土壤类型和土壤肥力状况,按地块分别采集混合土样。

一般要求是:(1)采样点应避免田边、路旁、沟侧、粪底盘以及一些特殊的地形部位。

(2)采样面积一般在20—50亩的地块采集一个混合样可根据实际情况酌情增加样品数。

(3)采样深度依不同分析要求而定,一般土壤表层取0-10cm,取样点不少于5点。

可用土钻或铁铲取样,特殊的微量元素分析,如铁元素需改用竹片或塑料工具取样,以防污染。

土壤学科技名词定义中文名称:土壤学英文名称:soil science定义1:研究土壤的形成、分类、分布、制图和土壤的物理、化学、生物学特性、肥力特征以及土壤利用、改良和管理的科学。

所属学科:地理学(一级学科);土壤地理学(二级学科)定义2:研究土壤的形成、分类、分布、制图和土壤的物理、化学、生物学特性、肥力特征以及土壤利用、改良和管理的科学。

所属学科:土壤学(一级学科);土壤学总论(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布土壤循环系统土壤学是以地球表面能够生长绿色植物的疏松层为对象,研究其中的物质运动规律及其与环境间关系的科学,是农业科学的基础学科之一。

主要研究内容包括土壤组成;土壤的物理、化学和生物学特性;土壤的发生和演变;土壤的分类和分布;土壤的肥力特征以及土壤的开发利用改良和保护等。

其目的在于为合理利用土壤资源、消除土壤低产因素、防止土壤退化和提高土壤肥力水平等提供理论依据和科学方法。

目录编辑本生命的摇蓝。

土壤不仅是生物的栖息地地球科学,是生物作用的对象,同时也是地球生命诞生与进化的温床。

有证据表明,土壤巨大的表面及复杂的多孔多相体系,对土壤学教材于生命的产生与进化至关重要。

如细菌与粘粒结合,可使细菌在极端严酷的条件存活,地球上生命也有可能起源于土壤(或母质)。

现在人们已发现在土壤中普遍存在着DNA质粒或片段在不同生物细胞间的迁移,可导致物种变异或进化。

土壤学就是研究土壤这个地球表面生物、气候、母质、地形、时间等因素综合作用下所形成的、可供植物生长的一种复杂的生物地球化学物质;与形成它的岩石和沉积物相比,具有独特的疏松多孔结构,化学和生物学特性;它是一个动态生态系统,为植物生长提供了机械支撑、水分、养分和空气条件;支持大部分微生物群体的活动,来完成生命物质的循环;维持着所有的陆地生态系统,其中通过供给粮食、纤维、水、建筑材料、建设和废物处理用地,来维持人类的生存发展;通过滤掉有毒的化学物质和病原生物体,来保护地下水的水质,并提供了废弃物的循环场所和途径或使其无害化。

《土壤学》课程《Pedology》(60学时)一、简要说明本课程是林学学科的一门专业基础课程,是面向水保、游憩、园林、林学,函授及园艺脱产班各专业的必修课程。

涉及内容广泛,实践性强,是一门综合性的学科。

总学时为60学时,学分为3.0-3.5,教学实习1.5周,学分1.5。

二、课程性质、地位和任务土壤学是研究土壤性状、发育、分类、分布、调查、利用和改良的科学。

它以无机化学、有机化学、分析化学、物理学、森林植物学、地质学、地貌学、微生物学和自然地理学为理论基础,是森林培育学、森林生态学、园林等学科的基础,它是林学专门的一门专业基础课程。

通过本课程的学习,使学生在掌握土壤学的基础理论知识和基本技能的基础上,具有独立进行土壤调查,土壤宜林地区划及具有一定的进行土壤利用和改良等方面的工作能力。

三、教学基本要求和方法(一)理论知识方面:1.掌握常见矿物和岩石,以及地貌类型,重点掌握本校及其所在地区中广泛分布的三大岩类,母质类型和地貌类型。

2.掌握土壤的形态学,生物学、物理学、化学性质,比较系统地掌握土壤肥力性状的理论性质。

3.了解我国土壤分类和分布,掌握并能鉴别本校及其所在地区的主要土壤类型及其宜林性质。

4.了解土壤养分状况,掌握常用肥料的理论和实际生产知识。

5.了解土壤调查的主要内容和过程,重点掌握适用于目前生产中的土壤调查方法。

(二)能力、技能方面1.在熟悉十五种矿物和三十种岩石的基础上,重点掌握并能鉴别本校及其所在地区所分布的主要矿物及岩石。

2.掌握土样处理,土壤主要物理性质和化学性质的分析测定技术,并能独立进行一般性土壤分析测定,做到测定的数据准确可靠。

3.在系统观察全国土壤类型剖面标本的基础上,重点掌握并能鉴别本校及其所在地区的主要土壤类型剖面标本的特征。

4.了解各种不同地貌类型,掌握其主要区别,尤其要能识别本校及其所在地区分布的地貌类型。

5.能系统地掌握鉴别矿物和岩石的方法。

7.掌握土壤调查的基本方法,具有独立进行适用于目前生产的土壤调查能力。

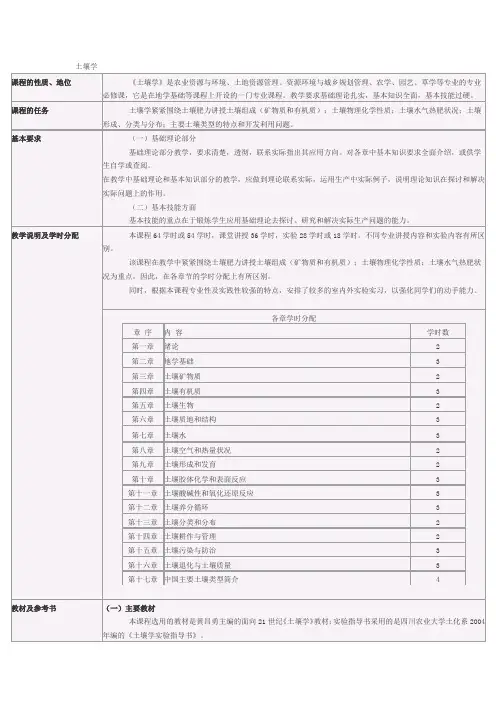

土壤学课程教学大纲一、基本概况课程名称: 土壤学(soil science)课程代码: 234010051课程类别: 专业必修课学时/学分:50/3(其中理论40学时, 实验10学时)需预修课程: 有机化学、分析化学、生物化学、地质地貌学等课程适用专业: 适用农业资源与环境专业的本科教学。

课程简介土壤学是农业资源与环境专业的必修课, 属于学科基础课。

土壤学是论述土壤对生物(特别是植物)及其环境影响的理论和方法的学科;课程全面介绍土壤的基本构成, 物理、化学和生物学性质, 土壤的形成过程、演变和肥力特征, 土壤与植物生长和环境的相互关系。

是资源环境科学专业必修课程。

土壤学作为农业科学的应用基础学科, 广泛服务于农业持续发展、环境生态建设、区域治理、资源利用与保护等。

二、教学目标学生通过本课程的学习, 在知识和能力等方面达到以下要求:认识和掌握土壤的基本物质构成(有机质和矿物质)、基本性质(物理性质, 化学性质, 生物学性质)。

认识和掌握土壤的形成因素、形成过程、土壤分类方法和分布规律。

掌握土壤的结构性、耕性和肥力性质以及土壤与植物生长之间的关系。

了解和掌握土壤与环境之间的关系以及相互作用, 土壤与水圈、与岩石圈、与大气圈、与生物圈之间的相互影响。

掌握土壤的科学管理和利用, 如土壤质地改良、结构改良, 耕性改良、水气热调控措等。

1.理论、知识目标:通过学习学生必须掌握土壤的基本概念、特性, 能够灵活运用土壤学基本知识进行分析与解决农业生产与资源环境中遇到的土壤学方面的科学问题。

土壤基本物质构成(矿物质、有机质);土壤基本性质(物理性质-水、气、热, 化学性质-酸碱性、离子交换性质、胶体性质, 生物学性质—有机质转化、氮转化, 物理机械性—耕性);土壤肥力因素和养分性质(大量元素、微量元素);土壤形成条件、形成过程、土壤分类方法和分布规律;土壤的改良和管理利用。

2.能力目标:使学生能够利用土壤学知识去解决农、林业生产中的土壤问题, 进一步利用、控制和改造土壤, 改善生态环境条件, 为社会主义经济建设, 不断提高人民物质文化生活水平服务。

《土壤学》课程教学大纲一、课程基本信息1.课程代码:2.课程名称:土壤学3.学时/学分:32/24.开课系(部)、教研室:生命科学系,园林教研室5.先修课程:6.面向对象:园林专业大二学生二、课程性质与目标1.课程性质:专业主干课程2.课程目标:土壤学是论述土壤对生物(特别是植物)及其环境影响的理论和方法的学科。

土壤学作为农业科学的应用基础学科,广泛服务于农业持续发展、环境生态建设、区域治理、资源利用与保护等。

学习本课程的任务是通过向学生讲授土壤基本物质构成及其理化属性、土壤形成的条件、过程、性质和土壤类型特征、我省主要土壤的质量特点及与植物生长的关系以及通过实验和课程实习,使学生掌握土壤学的基本理论和实验技能,培养和训练学生观察认知土壤、分析和研究土壤、保护和利用土壤的知识和技术,同时为后续课程的学习奠定良好的专业基础。

三、教学基本内容及要求绪论(一)具体教学内容1.土壤及土壤科学的发展1.1土壤的概念1.2土壤肥力和土壤生产力1.3近代土壤科学的发展及主要观点2.土壤学科体系、研究内容和方法2.1分支学科及研究内容2.2土壤学与相邻学科的关系2.3土壤学的研究方法(二)教学重点难点土壤在人类农业和自然环境中的重要性、土壤及土壤科学的发展。

(三)学生掌握要点土壤的概念、土壤肥力和土壤生产力(四)思考题1.土壤在植物生长繁育中的特殊作用是什么?2.什么是土壤、土壤肥力和土壤生产力?第一篇土壤组成和性质第一章土壤矿物质(一)具体教学内容1.土壤矿物质的矿物组成和化学组成1.1土壤矿物质的主要组成1.2土壤的矿物组成2.粘土矿物2.1层状硅酸盐粘土矿物2.2非硅酸盐粘土矿物3.我国土壤粘土矿物分布规律3.1风化和成土作用与粘土矿物组成的关系3.2我国土壤粘土矿物分布规律(二)教学重点难点土壤矿物质的矿物组成和化学组成(三)学生掌握要点土壤的矿物组成(四)思考题1.何谓土壤矿物质?2.土壤矿物质的组成。

课程中文名称:土壤学课程英文名称: Soil Science课程总学时: 80课时其中讲课学时:48实验学时:32课程学分:4.5开课学期:单内容简介:本课程为资源与环境专业的专业基础课。

本课程从土壤物质组成、基本特性和方法原理三个基本方面介绍土壤学的研究进展、基本概念、重要理论、分析方法及其应用等。

通过课堂讲授,要求学生掌握土壤学的基本概念、主要原理和方法及在生产实践中的应用,为今后在土壤、土地、生态、地理、资源环境等领域的工作打基础。

通过系统的讲解土壤学,使学生了解土壤资源在国民经济可持续发展中的重要作用和我国土壤资源的现状及存在的问题。

一、课堂讲授部分(48课时)各章节要点及授课时数首章绪论(2课时)主要讲解土壤的基本特性与土壤科学发展过程。

包括土壤的定义、土壤的基本组成、土壤的基本特性、土壤学的发展历史及与其他学科的关系。

重点掌握土壤的概念和功能;第一章土壤矿物质组成(3课时)主要讲解土壤母质的形成、风化作用及沉积体的类型;土壤矿物的元素组成、矿物组成;重点讲解土壤粘土矿物的结构、类型和性质及分布,为以后讲解土壤的理化性奠定基础。

重点掌握土壤粘土矿物的结构与性质。

第二章土壤有机质(3课时)讲解土壤有机质的来源、含量、组成;土壤腐殖质的特性以及土壤有机质转化的影响因素和土壤有机质在肥力上的作用及管理措施;土壤碳素循环及动态平衡。

重点掌握土壤腐殖质的特性与有机质的功能;第三章土壤生物(2课时)土壤生物多样性、土壤微生物区系、土壤生物活性物质及影响土壤生物活性的环境因素。

重点掌握土壤生物的类型和对土壤性质的影响。

第四章土壤质地和结构(4课时)讲解土壤的三相组成、土壤质地、土壤结构、土壤孔性以及土体构造等,重点是土壤质地与结构,是了解土壤基质的基本特性,是土壤物理性质的重要内容,是土壤中的最基本的内容。

重点掌握土壤质地和结构的类型和生产特性。

第五章土壤水(4课时)土壤水的能态、土壤的测定和表示、土壤水的运动规律。