最新微生物分类鉴定

- 格式:doc

- 大小:185.50 KB

- 文档页数:19

微生物分类鉴定方法

微生物分类鉴定方法是指利用生物学和化学原理,对微生物进行分类和鉴定的方法。

随着微生物学的不断发展,微生物分类鉴定方法也在不断更新和完善。

下面将介绍几种常见的微生物分类鉴定方法。

1. 双盲分离法

双盲分离法是指将待分类的微生物样本随机分成两组,一组用于实验,一组用于对照。

实验组和对照组分别使用不同的培养基进行培养,然后通过分离技术将两种培养基中的微生物进行分离。

通过双盲分离法可以消除实验者的主观因素,提高分类的准确性。

2. 形态学鉴定法

形态学鉴定法是指通过观察微生物的形态结构,对其分类进行鉴定的方法。

常见的形态学鉴定方法包括细胞壁结构、细胞骨架、鞭毛、伪足等特征。

通过比较不同微生物的形态结构,可以初步确定其分类方向。

3. 基因组学鉴定法

基因组学鉴定法是指通过分析微生物的基因组序列,对其分类进行鉴定的方法。

基因组学鉴定法可以通过比对微生物基因组序列,确定其属于同一类微生物的不同亚种。

该方法对于复杂微生物的鉴定和分析非常有用。

4. 代谢谱鉴定法

代谢谱鉴定法是指通过分析微生物代谢物的结构、组成和功能,对其分类进行鉴定的方法。

代谢谱鉴定法可以确定微生物的代谢途径和代谢物,从而确定其分类方向。

除了上述方法外,还有其他许多微生物分类鉴定方法,如免疫学鉴定法、荧光

法、PCR法等。

不同的分类方法有不同的优缺点,选择合适的分类方法,可以有效提高微生物分类鉴定的精度和效率。

微生物分类鉴定方法微生物分类鉴定是微生物学领域的重要研究内容之一,它涉及到对微生物的形态、生理生化特性、遗传特征等方面进行综合鉴定和分类。

准确地鉴定和分类微生物对于了解其生态学、分子进化等方面的特征以及应用于医学、农业等领域具有重要意义。

本文将介绍几种常用的微生物分类鉴定方法。

1.形态学鉴定法:形态学鉴定法是最传统和常用的微生物分类鉴定方法。

通过观察微生物在显微镜下的形态特征,如细胞形态、细胞大小、结构特征、胞壁形态等来对微生物进行鉴定和分类。

例如,革兰氏染色可以用于区分革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌;芽孢形态特征可以用于区分芽孢杆菌属和其他杆菌属等。

2.生理生化鉴定法:生理生化鉴定法是通过微生物对不同生理生化试验的反应特征来鉴定和分类微生物。

常用的试验包括碳源利用试验、氧需求性试验、双氧水试验、酸碱度试验等。

例如,氧需求性试验可以区分厌氧菌和好氧菌;双氧水试验可以区分产气乳杆菌和其他乳杆菌属。

3.免疫学鉴定法:免疫学鉴定法是通过检测微生物产生的抗原或对抗原的反应来对微生物进行鉴定和分类。

包括血清学鉴定、补体结合试验、酶联免疫吸附试验(ELISA)、免疫电泳等。

例如,通过检测微生物产生的特定抗原来诊断细菌感染。

4.分子生物学鉴定法:分子生物学鉴定法是近年来发展迅速的微生物分类鉴定方法。

通过检测微生物的核酸序列来鉴定和分类微生物。

常用的方法包括PCR、序列分析、比较基因组学等。

例如,16SrRNA基因序列分析可以用于鉴定和分类细菌。

此外,还有一些综合鉴定方法,如荧光原位杂交(FISH)、质谱分析、流式细胞术等。

这些方法在微生物分类鉴定中各具特色,能够提供更准确和细致的分类信息。

总之,微生物分类鉴定方法多种多样,各种方法常常结合使用,以提高鉴定的准确性。

随着基因测序技术的发展,分子生物学鉴定方法在微生物分类鉴定中的地位越来越重要并逐渐取代了传统的鉴定方法。

最新人类病原微生物常用的鉴定方法引言人类病原微生物是导致各种疾病的致病因子,对于准确鉴定病原微生物的种类和进行快速检测至关重要。

随着科技的不断进步和发展,最新的鉴定方法被广泛应用于人类病原微生物的检测和诊断。

本文将介绍几种最新人类病原微生物常用的鉴定方法以及其优势和应用。

脱氧核糖核酸测序(DNA测序)DNA测序是一种通过测定生物体中DNA序列的方法。

对于人类病原微生物的鉴定,DNA测序是一种常见的方法。

它可以通过比对病原微生物的DNA序列与数据库中已知的序列进行比对,从而确定其物种和亚型。

DNA测序的优势在于高分辨率和高灵敏度,能够准确地确定微生物的种类,并提供更详细的物种信息。

基因芯片技术基因芯片技术是一种高通量的基因检测方法。

它利用固定在芯片上的探针与待测样品中的DNA进行杂交反应,进而获得样品中特定基因的信息。

基因芯片技术在人类病原微生物的鉴定中广泛应用,可以同时检测多个微生物种类,并快速识别致病株。

优势在于高通量、高灵敏度和高特异性。

质谱技术质谱技术是一种基于质量差异和离子化特性进行鉴定的方法。

在人类病原微生物鉴定中,质谱技术可以通过分析微生物细胞或其代谢物产生的质谱图谱,确定微生物的种类。

质谱技术具有高灵敏度和高精确度的优势,能够快速鉴定微生物,并提供丰富的代谢信息。

分子诊断技术分子诊断技术是一种通过检测微生物中特定基因的存在与否来进行鉴定的方法。

常用的分子诊断技术包括聚合酶链式反应(PCR)和实时定量PCR。

这些技术可以在几小时内检测微生物并确定其种类和数量。

分子诊断技术具有高特异性和高灵敏度的优势,并可用于快速诊断病原微生物引起的疾病。

结论最新的人类病原微生物常用的鉴定方法包括脱氧核糖核酸测序、基因芯片技术、质谱技术和分子诊断技术。

这些方法在人类病原微生物的鉴定和诊断中发挥着重要作用,能够提供更准确、迅速和详细的信息,对于疾病的早期诊断和有效治疗具有重要意义。

希望以上的文档可以帮到您!请根据实际需要对文档进行适当修改和完善。

最新家禽病原微生物常用的鉴定方法本文介绍了最新家禽病原微生物常用的鉴定方法。

家禽病原微生物的鉴定是保障家禽健康的重要手段,有效的鉴定方法可帮助及时诊断和防控疾病。

细菌鉴定方法细菌是家禽常见的病原微生物之一,其鉴定方法主要包括:1. 培养观察法:通过培养病原菌于特定培养基上,观察其形态、色素、菌落特征等,结合生化试验进一步确认细菌种类。

培养观察法:通过培养病原菌于特定培养基上,观察其形态、色素、菌落特征等,结合生化试验进一步确认细菌种类。

2. 酶学鉴定法:通过检测细菌产生的特定酶活性,如氧化酶、淀粉酶等,用于确认细菌种类。

酶学鉴定法:通过检测细菌产生的特定酶活性,如氧化酶、淀粉酶等,用于确认细菌种类。

3. PCR技术:通过引物和特定的PCR反应体系,扩增目标序列,从而确认细菌种类。

PCR技术具有高灵敏度和特异性,广泛应用于细菌鉴定领域。

PCR技术:通过引物和特定的PCR反应体系,扩增目标序列,从而确认细菌种类。

PCR技术具有高灵敏度和特异性,广泛应用于细菌鉴定领域。

病毒鉴定方法病毒是引起家禽疾病的主要病原体之一,其鉴定方法主要包括:1. 血清学鉴定法:通过血清学试验,检测家禽血清中的抗体反应,诊断病毒感染及血清型。

血清学鉴定法:通过血清学试验,检测家禽血清中的抗体反应,诊断病毒感染及血清型。

2. PCR技术:利用特定引物和PCR反应体系,对病毒基因进行扩增和检测,从而确认病毒种类。

PCR技术:利用特定引物和PCR反应体系,对病毒基因进行扩增和检测,从而确认病毒种类。

3. 电镜观察法:通过电镜观察病毒的形态特征,结合其他实验方法,识别和鉴定病毒。

电镜观察法:通过电镜观察病毒的形态特征,结合其他实验方法,识别和鉴定病毒。

真菌鉴定方法真菌是引起家禽疾病的另一类重要病原微生物,其鉴定方法主要包括:1. 菌丝鉴定法:通过观察和比较菌丝的生长形态、颜色、构造等特征,鉴别和确认真菌种类。

菌丝鉴定法:通过观察和比较菌丝的生长形态、颜色、构造等特征,鉴别和确认真菌种类。

微生物的分类和鉴定微生物是指一些无法被肉眼看见的微小生物体,包括细菌、真菌、病毒、藻类等。

它们分布在自然界的各个角落中,有些可以帮助人类完成一些任务,有些则可以危害人类的健康和生命。

要想深入了解微生物,就需要对其进行分类和鉴定。

微生物分类的基础是形态学和生理学。

根据形态、结构和特征可将微生物分为单细胞和多细胞两种。

单细胞微生物主要包括细菌、放线菌和蓝藻等,而多细胞微生物主要包括真菌和藻类等。

细菌是最常见的一种微生物,其主要形态有球形、杆状、螺旋形等。

细菌能够利用无机、有机物质进行代谢活动,并能把这些物质转化为能量和新生物体。

细菌可以被广泛应用于药品、食品、饮料、纺织品等领域。

放线菌是一种具有菌丝体的微生物,外形上有别于细菌,也被称为“菌丝菌”。

放线菌的代谢活动非常活跃,能产生多种抗生素等物质,因此在药品生产中具有很大的应用价值。

蓝藻是一种原生光合细菌,通常生长在水中。

蓝藻利用光合作用可以把二氧化碳和水转化为能量和有机化合物,并释放氧气。

蓝藻对环境保护具有很大的作用,可以修复受污染的水体。

真菌是指一类生活在土壤、树木、植物和动物体表面的生物,通常是由菌丝组成的。

真菌可以分为支链菌、酵母菌和担子菌等多种类型。

真菌能够分解有机物质,促进土壤的肥力,同时也可以用于食品和药品生产。

藻类是一类生活在水中或潮湿环境中的微生物,可以分为绿藻、褐藻、红藻等多种类型。

藻类具有光合作用能力,可以产生氧气,同时也是食物链中的重要组成部分。

微生物鉴定主要包括生化鉴定、形态学鉴定和分子生物学鉴定等方法。

生化鉴定主要针对细菌的代谢能力进行检测,可以通过菌液反应、酶活性测试等方式进行鉴定。

形态学鉴定则是通过显微镜观察微生物的形态、大小、结构等特征,从而鉴定其分类和属种。

分子生物学鉴定利用DNA分析技术进行微生物的鉴定,可以更加准确和快速地确定微生物的种类和属种。

总的来说,微生物分类和鉴定是对微生物进行科学研究和应用的基础。

了解微生物的分类、特征和生态环境,有助于人们更好地利用和控制微生物,从而创造出更好的生产生活环境。

微生物的分类和鉴定方法微生物是一类微小的生物体,包括细菌、真菌、病毒等。

它们广泛存在于地球上的各个角落,对环境、人类健康以及生物系统的平衡具有重要影响。

准确的微生物分类和鉴定方法对于研究微生物、开展微生物相关工作具有重要意义。

本文将从微生物的分类和鉴定方法两个方面进行探讨。

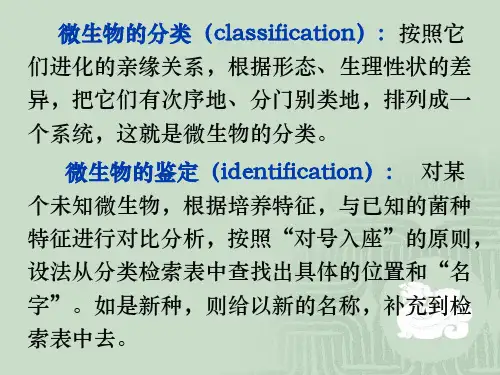

一、微生物的分类微生物的分类是根据它们在形态、结构、生理特征、遗传信息等方面的差异而进行的。

目前,微生物主要被分为以下几类:1. 细菌:细菌是一类单细胞、无细胞核的微生物,形态多样,包括球菌、杆菌、螺旋菌等。

根据细菌的生理特性、代谢途径和环境需求等,可以将其细分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。

2. 真菌:真菌是一类多细胞或单细胞的真核生物。

它们通过孢子繁殖,主要包括酵母菌、霉菌等。

真菌可以根据生殖方式和菌丝结构的特点进行分类。

3. 病毒:病毒是一种非细胞的微生物,只能通过感染宿主生物来进行繁殖。

病毒可以根据核酸类型、外壳结构和感染宿主范围等进行分类。

二、微生物的鉴定方法微生物的鉴定方法是指通过一系列实验和技术手段来确定微生物的分类和鉴别微生物的种类。

常用的微生物鉴定方法有:1. 形态学鉴定:通过观察微生物的形态特征,如大小、形状、颜色等,来确定其分类。

例如,细菌的形态鉴定可以通过显微镜观察细菌的形态结构,真菌的鉴定可以通过观察菌落和菌丝结构。

2. 生理生化特性鉴定:通过测定微生物的生理生化特性,如生长适宜温度、代谢产物等,来判断其分类。

例如,酸碱度试验可用于区分细菌的鉴定。

3. 分子生物学鉴定:利用分子生物学技术,如PCR、DNA测序等,对微生物的核酸序列进行分析,从而确定微生物的分类和鉴定。

这种方法通常具有高度准确性和可靠性。

4. 免疫学鉴定:通过检测微生物与抗体的相互作用,例如免疫沉淀试验、免疫荧光染色等,来鉴定微生物的种类。

综上所述,微生物的分类和鉴定方法是通过对微生物的形态、结构、生理特征、遗传信息等方面进行观察和实验,来确定其分类和鉴定。

新型微生物菌种的筛选和鉴定微生物是生命科学研究的重要领域之一,随着科技和科学的不断进步,越来越多的新型微生物菌种被发现并应用于生产、医疗、环保等领域。

这些新型微生物菌种的筛选和鉴定是非常重要的,对于微生物领域的发展有着积极的推动作用。

本文将从筛选和鉴定两方面进行探讨。

一、新型微生物菌种的筛选微生物资源在自然界中非常广泛,但不是所有微生物都被发现和利用。

为了挖掘出更多的新型微生物菌种并从中获得有用的物质,需要进行筛选工作。

筛选新型微生物菌种需要注意以下几点:1.选择适当的样本来源在筛选过程中,选择适当的样本来源是非常关键的。

例如,可以在海洋、森林、沙漠等不同的环境中进行微生物采集工作,或者从一些特殊的生物体内提取微生物样本等。

选择样本时应该考虑到微生物的生长环境、生长条件以及其生物学特性等。

只有样本来源得当,才能筛选出更有潜力的微生物菌种。

2.建立适当的筛选条件在筛选新型微生物菌种时,需要建立适当的筛选条件,如温度、pH值、营养成分等。

这些条件的设定需要基于微生物生长条件和生物学特性的了解,以便通过筛选找到更优秀的微生物菌种。

3.建立有效的筛选方法筛选方法是筛选新型微生物菌种的重要环节,有效的筛选方法可以提高筛选效率和筛选质量。

目前常用的微生物筛选方法有平板筛选、固体发酵筛选、液体发酵筛选、高通量筛选等。

根据具体的筛选目的和筛选条件,可以选择合适的筛选方法。

二、新型微生物菌种的鉴定除了筛选,对新型微生物菌种的鉴定也是非常重要的。

鉴定能够确定微生物的分类地位、生物学特性等,为后续的应用研究提供科学基础。

新型微生物菌种的鉴定应该注意以下几点:1.基础鉴定方法常用的基础鉴定方法包括生理生化鉴定、形态学鉴定、分子鉴定等。

生理生化鉴定方法主要通过菌种代谢产物、酶活性、碳源利用等特征来进行鉴定;形态学鉴定通过观察菌体形态、胞内结构等特征来进行鉴定;分子鉴定则是通过测序技术或PCR技术来进行鉴定。

根据具体情况可以选择合适的鉴定方法。

新型微生物菌株的发现与鉴定微生物是一类极为微小且广泛存在于地球上各个角落的生物体,其对环境和生物系统的功能和作用具有重要意义。

近年来,在微生物领域的研究中,科学家们发现了许多新型微生物菌株,并通过鉴定技术对其进行了深入分析。

本文将介绍新型微生物菌株的发现和鉴定方法及其在科学研究和工业应用中的潜力。

第一部分:新型微生物菌株的发现方法新型微生物菌株的发现是微生物学研究中的关键环节。

科学家们通过多种途径发现新的微生物菌株,以下是一些常用的方法:1. 样本收集:科学家们通常收集来自不同环境的样本,如土壤、水体和动植物体内的样本。

这些样本富含微生物菌株,并具有潜在的新物种。

2. 培养基筛选:收集的样本在特定培养基上进行筛选,利用特殊的培养条件诱导微生物菌株的生长。

这有助于筛选出较为特殊和独特的菌株。

3. 分离和纯化:通过对培养基上生长的微生物进行分离和纯化,得到单一的菌落。

每个菌落代表着一个潜在的微生物菌株。

4. 形态学和生理学特征观察:通过对菌落形态、细胞形态、营养需求等特征的观察,初步判断微生物是否具有新型特征。

第二部分:新型微生物菌株的鉴定方法一旦发现了潜在的新型微生物菌株,科学家们需要通过鉴定方法来确定其物种分类和属性。

下面是一些常用的微生物菌株鉴定方法:1. 形态学鉴定:通过显微镜观察微生物菌株的形态特征、细胞结构和孢子形成情况等,以及染色体的特征,来确定微生物的类群,并初步推测其可能的物种。

2. 生理生化鉴定:利用微生物菌株对不同碳源、氮源以及温度、酸碱度等环境条件的反应进行测试和观察,通过对比已知同属物种的特征,来推测微生物的分类和属性。

3. 分子鉴定:利用基因测序技术,对微生物菌株的16S rRNA、18S rRNA等特定基因进行测序,并与数据库进行比对,从而得出微生物的亲缘关系和物种分类。

第三部分:新型微生物菌株的应用潜力新型微生物菌株的发现和鉴定为科学研究和工业应用提供了新的资源和可能性。

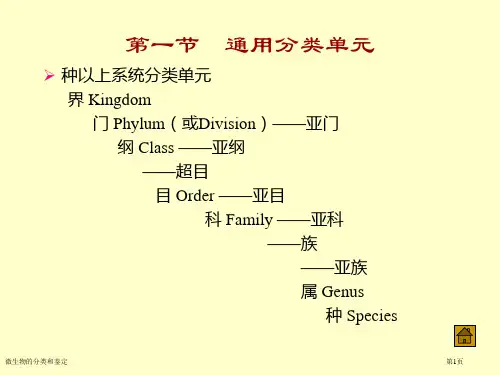

第三节微生物的分类鉴定方法一、微生物鉴定的依据获得纯化的微生物分离菌株后,首先判定是原核微生物还是真核微生物,这实际上在分离过程中所使用的方法和选择性培养基已经决定了分离菌株的大类的归属,从平板菌落的特征和液体培养的性状都可加以判定。

然后,如是原核微生物,便可根据表14-3 所示的经典分类鉴定指标进行鉴定,如条件允许,可做碳源利用的BIOLOG-GN 分析和16S rDNA 序列分析。

多项结果结合起来确定分离菌株的属和种。

表14-3 微生物经典分类鉴定方法的指标依据二、微生物鉴定的技术与方法根据目前微生物分类学中使用的技术和方法,可把它们分成四个不同的水平:①细胞形态和行为水平,②细胞组分水平,③蛋白质水平,④基因组水平;在微生物分类学发展的早期,主要的分类鉴定指标是以在细胞形态和习性为主,可称为经典的分类鉴定法。

其他三种实验技术主要是60 年代以后采用的,称为化学分类和遗传学分类法,这些方法再加上数值分类鉴定法,可称为现代的分类鉴定方法。

(一)、经典分类鉴定法经典分类法是一百多年来进行微生物分类的传统方法。

其特点是人为地选择几种形态生理生化特征进行分类,并在分类中将表型特征分为主、次。

一般在科以上分类单位以形态特征、科以下分类单位以形态结合生理生化特征加以区分。

最后,采用双歧法整理实验结果,排列一个个的分类单元,形成双歧检索表(图14-4 )。

A. 能在60 o C 以上生长B. 细胞大,宽度1.3~1.8mm ……………………………………… 1. 热微菌属( Thermomicrobium )BB. 细胞小,宽度0.4~0.8mmC. 能以葡萄糖为碳源生长D. 能在pH4.5 生长…………………………………………… 2. 热酸菌属( Acidothermus )DD. 不能在pH4.5 生长………………………………………………… 3. 栖热菌属( Thermus )CC. 不能以葡萄糖为唯一碳源……………………… 4. 栖热嗜油菌属( 栖热嗜狮菌属Thermoleophilum )AA. 不能在60 o C 以上生长图14-4 双歧法检索表例样应用BIOLOG-GN 仪检测分离菌株对众多碳源的利用情况判断分离菌株的分类地位,近年来也时有应用。

在BIOLOG-GN 仪上有96 个小孔,其中95 孔内分装有95 种不同碳源的缓冲液,1 孔为无碳源的缓冲液对照,各孔接入适宜菌浓度和液量的分离菌株培养物,定温培养,每日定时读取BIOLOG-GN 仪计算机上各碳源利用情况,一般为时1 周,BIOLOG-GN 仪可显示出该鉴定菌株的最可能归属。

(二)、数值分类法又称阿德逊氏分类法() 。

它的特点是根据较多的特征进行分类,一般为50 ~60 个,多者可达100 个以上,在分类上,每一个特性的地位都是均等重要。

通常是以形态、生理生化特征,对环境的反应和忍受性以及生态特性为依据。

最后,将所测菌株两两进行比较,并借用电子计算机计算出菌株间的总相似值,列出相似值矩阵( 图14-5) 。

为便于观察,应将矩阵重新安排,使相似度高的菌株列在一起,然后将矩阵图转换成树状谱(dendrogram)( 图14-6) ,再结合主观上的判断( 如划分类似程度大于85 %者为同种,大于65 %者为同属等) ,排列出—个个分类群。

图14-5 显示 6 个细菌菌株的遗传相似矩阵图图14-6 根据相似矩阵图转换的相似关系树状谱数值分类法的优越性在于它是以分析大量分类特征为基础,对于类群的划分比较客观和稳定;而且促进对细菌类群的全面考查和观察,为细菌的分类鉴定积累大量资料。

但在使用数值分类法对细菌菌株分群归类定种或定属时,还应做有关菌株的DNA 碱基的G + Cmol% 和DNA 杂交,以进一步加以确证。

(三)、化学分类法微生物分类中,根据微生物细胞的特征性化学组分对微生物进行分类的方法称化学分类法(chemotaxonomy) 。

在近二十多年中,采用化学和物理技术采研究细菌细胞的化学组成,已获得很有价值的分类和鉴定资料,各种化学组分在原核微生物分类中的意义见表14-4 。

表14-4 细菌的化学组分分析及其在分类水平上的应用细胞成份分析内容在分类水平上的作用细胞壁肽聚糖结构种和属多糖胞壁酸膜脂肪酸种和属极性类脂霉菌酸类异戊二烯苯醌蛋白质氨基酸序列分析属和属以上单位血清学比较电泳图酶谱代谢产物脂肪酸种和属全细胞成分分析热解—气液色谱分析种和亚种热解—质谱分析随着分子生物学的发展,细胞化学组分分析用于微生物分类日趋显示出重要性。

细胞壁的氨基酸种类和数量现己被接受为细菌属的水平的重要分类学标准。

在放线菌分类中,细胞壁成分和细胞特征性糖的分析作为分属的依据,已被广泛应用。

脂质是区别细菌还是古菌的标准之一,细菌具有酰基脂( 脂键) ,而古菌具有醚键脂,因此醚键脂的存在可用以区分古菌。

霉菌酸的分析测定己成为诺卡氏菌形放线菌分类鉴定中的常规方法之一。

鞘氨醇单胞菌和鞘氨醇杆菌等细胞膜都含有鞘氨醇,因此鞘氨醇的有无可作为此类细菌的一个重要标志。

此外某些细菌原生质膜中的异戊间二烯醌,细胞色素,以及红外光谱等分析对于细菌、放线菌中某些科、属、种的鉴定也都十分有价值。

(四)、遗传学分类法分子遗传学分类法是以微生物的遗传型( 基因型) 特征为依据,判断微生物问的亲缘关系,排列出一个个的分类群。

目前较常使用的方法有:1 、DNA 中G+C mol% 分析每一个微生物种的DNA 中GC mol% 的数值是恒定的,不会随着环境条件、培养条件等的变化而变化,而且在同一个属不同种之间,DNA 中GCmol% 的数值不会差异太大,可以某个数值为中心成簇分布,显示同属微生物种的GC mol% 范围。

DNA 中GC mol% 分析主要用于区分细菌的属和种,因为细菌DNA 中GC 含量的变化范围一般在25 %~75 %;而放线菌DNA 中的GC 比例范围非常窄(37 %~51%) 。

一般认为任何两种微生物在GC 含量上的差别超过了10 %,这两种微生物就肯定不是同一个种。

因此可利用G+C mol %来鉴别各种微生物种属间的亲缘关系及其远近程度。

值得注意的是,亲缘关系相近的菌,其G+C mol %含量相同或者近似,但G+C mol %相同或近似的细菌,其亲缘关系并不一定相似,这是因为这一数据还不能反映出碱基对的排列序列,而且如放线菌的DNA 的GC mol% 在37 ~51 之间,企图在这么小的范围内区分放线菌的几十个属显然是不现实的。

要比较两种细菌的DNA 碱基对排列序列是否相同,以及相同的程度如何,就需做核酸杂交试验。

2 、DNA-DNA 杂交DNA 杂交法的基本原理是用DNA 解链的可逆性和碱基配对的专一性,将不同来源的DNA 在体外加热解链,并在合适的条件下,使互补的碱基重新配对结合成双链DNA ,然后根据能生成双链的情况,检测杂合百分数。

如果两条单链DNA 的碱基顺序全部相同,则它们能生成完整的双链,即杂合率为100% 。

如果两条单链DNA 的碱基序列只有部分相同,则它们能生成的“双链”仅含有局部单链,其杂合率小于100% 。

由此;杂合率越高,表示两个DNA 之间碱基序列的相似性越高,它们之间的亲缘关系也就越近。

如两株大肠埃希氏菌的DNA 杂合率可高达100 %,而大肠埃希氏菌与沙门氏菌的DNA 杂合率较低,约有70 %。

G+Cmol %的测定和DNA 杂交实验为细菌种和属的分类研究开辟了新的途径,解决了以表观特征为依据所无法解决的一些疑难问题,但对于许多属以上分类单元间的亲缘关系及细菌的进化问题仍不能解决。

3 、DNA — rRNA 杂交目前研究RNA 碱基序列的方法有两种。

一是DNA 与rRNA 杂交,二是16S rRNA 寡核苷酸的序列分析。

DNA 与rRNA 杂交的基本原理、实验方法同DNA 杂交一样,不同的是①是DNA 杂交中同位素标记的部分是DNA ,而DNA 与rRNA 杂交中同位素标记的部分是rRNA 。

②DNA 杂交结果用同源性百分数表示,而DNA 与rRNA 杂交结果用Tm(e) 和RNA 结合数表示。

Tm(e) 值是DNA 与rRNA 杂交物解链一半时所需要的温度。

RNA 结合数是100 m gDNA 所结合的rRNA 的m g 数。

根据这个参数可以作出RNA 相似性图。

在rRNA 相似性图上,关系较近的菌就集中到一起。

关系较远的菌在图上占据不同的位置。

用rRNA 同性试验和16SrRNA 寡核苷酸编目的相似性比较rRNA 顺反子的实验数据可得到属以上细菌分类单元的较一致的系统发育概念,并导致了古细菌的建立。

4 、16S rRNA(16S rDNA) 寡核苷酸的序列分析首先,16S rRNA 普遍存在于原核生物(真核生物中其同源分子是18S rRNA )中。

rRNA 参与生物蛋白质的合成过程,其功能是任何生物都必不可少的,而且在生物进化的漫长历程中保持不变,可看作为生物演变的时间钟。

其次,在16S rRNA 分子中,既含有高度保守的序列区域,又有中度保守和高度变化的序列区域,因而它适用于进化距离不同的各类生物亲缘关系的研究。

第三,16S rRNA 的相对分子量大小适中,约1 540 个核苷酸,便于序列分析。

因此,它可以作为测量各类生物进化和亲缘关系的良好工具。

分离菌株16S rRNA 基因的分离较为简单。

从平板中直接挑取一环分离菌株细胞, 加入100μL 无菌重蒸H 2 O 中, 旋涡混匀后, 沸水浴2min, 12 000r min -1 离心5min, 上清液中即含16S rRNA 基因,可直接用于PCR 扩增。

分离菌株16S rRNA 基因的PCR 扩增和序列测定的一般步骤为:16S rRNA 基因的PCR 引物:5'-AGAGT TTGAT CCTGG CTCAG-3' ;5'-AAGGA GGTGA TCCAG CCGCA-3' 。

扩增反应体积50 m L ,反应条件为95 ℃预变性5min ,94 ℃变性1min ,55 ℃退火1min ,72 ℃延伸2min ,共进行29 个循环,PCR 反应在PTC-200 型热循环仪上进行。

取 5 m L 反应液在10g L -1 的琼脂糖凝胶上进行电泳检测。

PCR 产物测序可由专门技术公司完成。

测序得到分离菌株16S rDNA 部分序列,此序列一般以*.f.seq 形式保存,可以用写字板或Editsequence 软件打开,将所得序列通过Blast 程序与GenBank 中核酸数据进行比对分析( /blast ) ,具体步骤如下:点击网站中Nucleotide BLAST 下Nucleotide-nucleotide BLAST [blastn] 选项,将测序所得序列粘贴在“ search ”网页空白处,或输入测序结果所在文件夹目录,点击核酸比对选项,即“ blast ”,然后点击“ format ”,计算机自动开始搜索核苷酸数据库中序列并进行序列比较,根据同源性高低列出相近序列及其所属种或属,以及菌株相关信息,从而初步判断16S rDNA 鉴定结果。