“力学基础实验”学前诊断

1.[

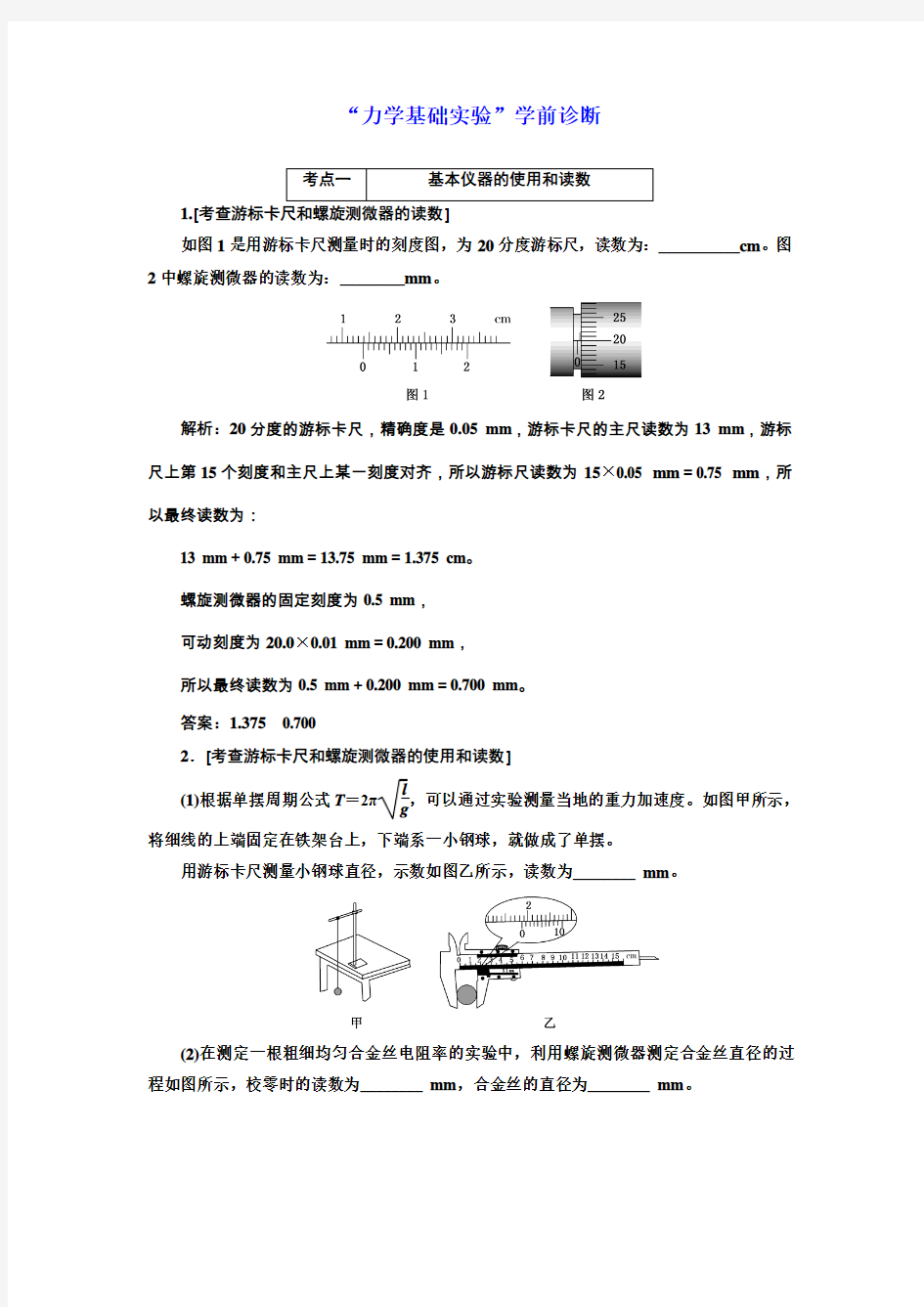

如图1是用游标卡尺测量时的刻度图,为20分度游标尺,读数为:__________cm。图2中螺旋测微器的读数为:________mm。

解析:20分度的游标卡尺,精确度是0.05 mm,游标卡尺的主尺读数为13 mm,游标尺上第15个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标尺读数为15×0.05 mm=0.75 mm,所以最终读数为:

13 mm+0.75 mm=13.75 mm=1.375 cm。

螺旋测微器的固定刻度为0.5 mm,

可动刻度为20.0×0.01 mm=0.200 mm,

所以最终读数为0.5 mm+0.200 mm=0.700 mm。

答案:1.3750.700

2.[考查游标卡尺和螺旋测微器的使用和读数]

(1)根据单摆周期公式T=2πl

g,可以通过实验测量当地的重力加速度。如图甲所示,

将细线的上端固定在铁架台上,下端系一小钢球,就做成了单摆。

用游标卡尺测量小钢球直径,示数如图乙所示,读数为________ mm。

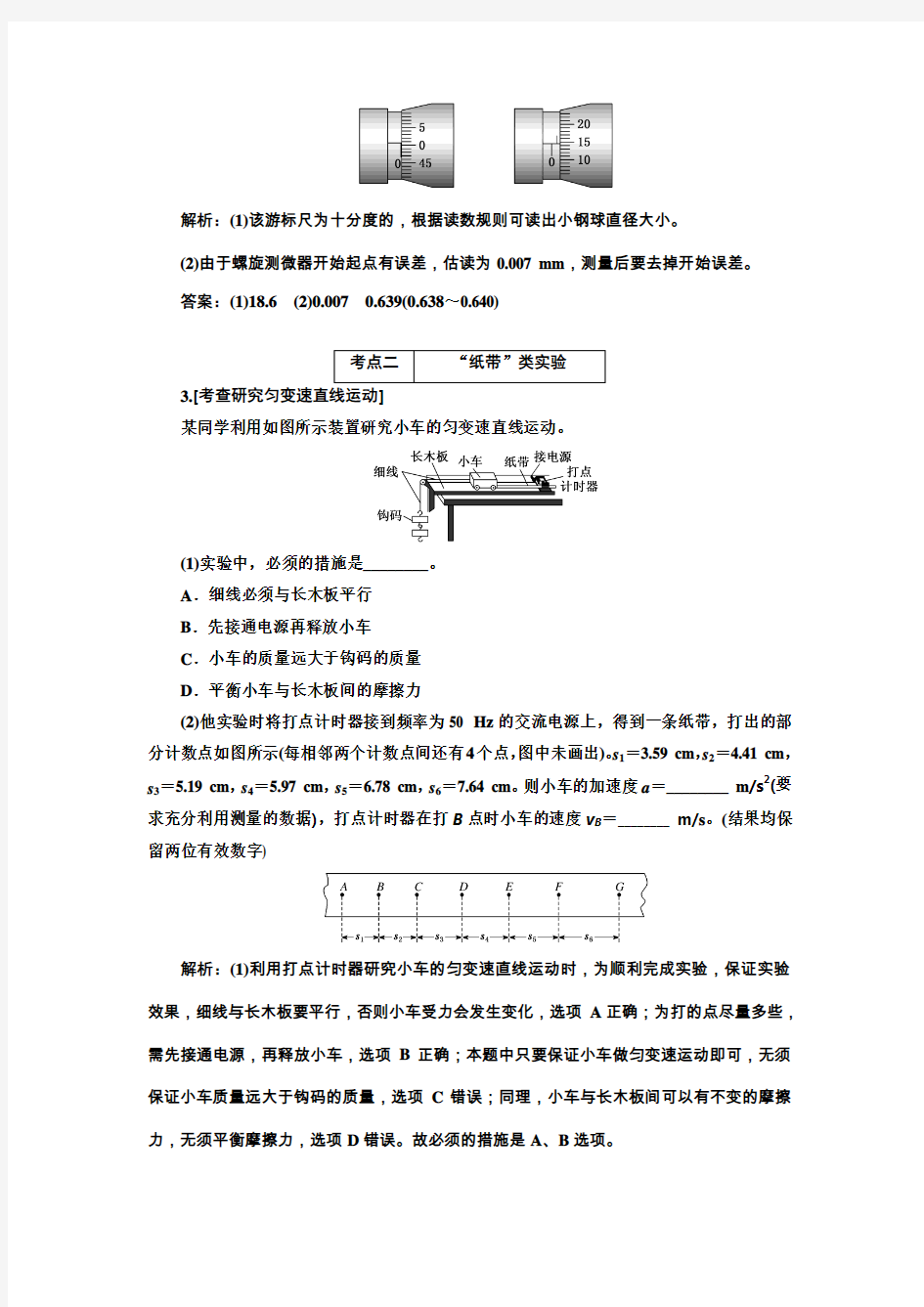

(2)在测定一根粗细均匀合金丝电阻率的实验中,利用螺旋测微器测定合金丝直径的过程如图所示,校零时的读数为________ mm,合金丝的直径为________ mm。

解析:(1)该游标尺为十分度的,根据读数规则可读出小钢球直径大小。

(2)由于螺旋测微器开始起点有误差,估读为0.007 mm,测量后要去掉开始误差。

答案:(1)18.6(2)0.0070.639(0.638~0.640)

3.[

某同学利用如图所示装置研究小车的匀变速直线运动。

(1)实验中,必须的措施是________。

A.细线必须与长木板平行

B.先接通电源再释放小车

C.小车的质量远大于钩码的质量

D.平衡小车与长木板间的摩擦力

(2)他实验时将打点计时器接到频率为50 Hz的交流电源上,得到一条纸带,打出的部分计数点如图所示(每相邻两个计数点间还有4个点,图中未画出)。s1=3.59 cm,s2=4.41 cm,s3=5.19 cm,s4=5.97 cm,s5=6.78 cm,s6=7.64 cm。则小车的加速度a=________ m/s2(要求充分利用测量的数据),打点计时器在打B点时小车的速度v B=________ m/s。(结果均保留两位有效数字)

解析:(1)利用打点计时器研究小车的匀变速直线运动时,为顺利完成实验,保证实验效果,细线与长木板要平行,否则小车受力会发生变化,选项A正确;为打的点尽量多些,需先接通电源,再释放小车,选项B正确;本题中只要保证小车做匀变速运动即可,无须保证小车质量远大于钩码的质量,选项C错误;同理,小车与长木板间可以有不变的摩擦力,无须平衡摩擦力,选项D错误。故必须的措施是A、B选项。

(2)由s 4-s 1=3aT 2、s 5-s 2=3aT 2、s 6-s 3=3aT 2

知加速度a =s 4+s 5+s 6-s 1-s 2-s 39T 2=0.80 m/s 2

打B 点时小车的速度v B =s 1+s 22T

=0.40 m/s 。 答案:(1)AB (2)0.80 0.40

4.[考查验证机械能守恒定律]

用如图甲所示的实验装置验证m 1、m 2组成的系统机械能守恒。m 2从高处由静止开始下落,m 1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。图乙给出的是实验中获取的一条纸带,0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个打下的点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示。已知m 1=50 g ,m 2=150 g ,则(计算结果保留两位有效数字,实验用交流电周期为0.02 s)

(1)在纸带上打下记数点5时的速度v 5=________m/s ;

(2)在记数点0~5过程中系统动能的增量ΔE k =______J ,为了简化计算,g 取10 m/s 2,则系统重力势能的减少量ΔE p =________J ;

(3)在本实验中,若某同学作出了12

v 2-h 图像,如图丙所示,h 为从起点量起的长度,则据此得到当地的重力加速度g =____________m/s 2。

解析:(1)利用匀变速直线运动的推论有:

v 5=x 46t 46=0.216+0.2642×0.1

m /s =2.4 m/s 。 (2)系统动能的增量为:ΔE k =E k5-0=12(m 1+m 2)v 52=12

×(0.05+0.15)×2.42 J =0.58 J , 系统重力势能减小量为:ΔE p =(m 2-m 1)gh =0.1×10×(0.384+0.216)J =0.60 J , 在误差允许的范围内,m 1、m 2组成的系统机械能守恒。

(3)由于ΔE k =E k5-0=12

(m 1+m 2)v 52=ΔE p =(m 2-m 1)gh ,

由于(m 1+m 2)=2(m 2-m 1),

所以得到:12v 2=g 2

h , 所以12v 2-h 图像的斜率k =g 2

,解得g =9.7 m/s 2。 答案:(1)2.4 (2)0.58 0.60 (3)9.7

5.[考查探究加速度与力、物体质量的关系]

某同学利用如图甲所示装置探究“加速度与力、物体质量的关系”,图中装有砝码的小车放在长木板上,左端拴有一不可伸长的细绳,跨过固定在木板边缘的滑轮与一砝码盘相连。在砝码盘的牵引下,小车在长木板上做匀加速直线运动,图乙是该同学做实验时打点计时器在纸带上打出的一些连续的点,该同学测得相邻点之间的距离分别是s 1、s 2、s 3、s 4、s 5、s 6,打点计时器所接交流电的周期为T 。小车及车中砝码的总质量为M ,砝码盘和盘中砝码的总质量为m ,当地重力加速度为g 。

(1)根据以上数据可得小车运动的加速度表达式为a =______________。

(2)该同学先探究合外力不变的情况下,加速度与质量的关系,以下说法正确的是________。

A .平衡摩擦力时,要把装有砝码的砝码盘用细绳通过定滑轮系在小车上,把木板不带滑轮的一端缓慢抬起,反复调节直到纸带上打出的点迹均匀为止

B .由于小车受到的摩擦力与自身重力有关,所以每次改变小车质量时,都要重新平衡摩擦力

C .用天平测出M 和m 后,小车运动的加速度可以直接用公式a =mg M 求出

D .在改变小车质量M 时,会发现M 的值越大,实验的误差就越小

(3)该同学接下来探究在质量不变的情况下,加速度与合外力的关系。他平衡摩擦力后,每次都将小车中的砝码取出一个放在砝码盘中,用天平测得砝码盘及盘中砝码的总质量m ,并通过打点计时器打出的纸带求出加速度。得到多组数据后,绘出如图丙所示的a -F 图像,发现图像是一条过坐标原点的倾斜直线。图像中直线的斜率表示______(用本实验中可测量

的量表示)。

(4)该同学在这个探究实验中采用的物理学思想方法为________。

A .理想化模型法

B .控制变量法

C .极限法

D .比值法

解析:(1)为了减小偶然误差,采用逐差法处理数据,有:

s 6-s 3=3a 1T 2,s 5-s 2=3a 2T 2,s 4-s 1=3a 3T 2,

为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得:a =13

(a 1+a 2+a 3) 解得:a =s 6+s 5+s 4-s 3-s 2-s 19T 2

。 (2)在该实验中,我们认为细绳的拉力就等于小车所受的合外力,故在平衡摩擦力时,细绳的另一端不能悬挂装砝码的砝码盘,故A 错误;由于平衡摩擦力之后有Mg sin θ=μMg cos θ,故tan θ=μ。所以无论小车的质量是否改变,小车所受的滑动摩擦力都等于小车的重力沿斜面的分力,改变小车质量时不需要重新平衡摩擦力,故B 错误;小车运动的加

速度通过纸带求出,不能通过a =mg M 求出,故C 错误;本实验中,只有满足砝码盘和盘中

砝码的总质量m 远小于小车及车中砝码的总质量M 时,才能近似认为细绳拉力等于砝码盘和砝码的重力,所以在改变小车质量M 时,会发现M 的值越大,实验的误差就越小,故D 正确。

(3)对砝码盘和砝码:mg -F =ma

① 对小车:F =Ma

②

联立①②得:mg =(M +m )a

认为合力F =mg

所以F =(M +m )a

即a =1M +m F ,a -F 图像是过坐标原点的倾斜直线,直线的斜率表示1M +m 。 (4)该实验采用控制变量法,先控制砝码盘和砝码的总重力不变,研究加速度与质量的关系,再控制小车和砝码盘及砝码的质量M +m 不变,研究加速度与力的关系,故选B 。

答案:(1)s 6+s 5+s 4-s 3-s 2-s 19T 2 (2)D (3)1m +M

(4)B 6.[考查验证动量守恒定律]

某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车A 的前端粘有橡皮泥,推动小车A 使之做匀速直线运动,然后与原来静止在前方的小车B 相碰并粘合成一体,继续做匀速直线运动。他设计的装置如图甲所示。在小车A 后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50 Hz ,长木板下垫着薄木片以平衡摩擦力。

(1)若已测得打点纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上)。A 为运动的起点,则应选________段来计算A 碰前的速度,应选__________段来计算A 和B 碰后的共同速度。(以上两空均选填“AB ”“BC ”“CD ”或“DE ”)

(2)已测得小车A 的质量m A =0.4 kg ,小车B 的质量为m B =0.2 kg ,求碰前两小车的总动量、碰后两小车的总动量。

解析:(1)从分析纸带上打点的情况看,BC 段既表示小车做匀速运动,又表示小车有较大速度,因此BC 段能较准确地描述小车A 在碰撞前的运动情况,应选用BC 段计算小车A 碰前的速度。

从CD 段打点的情况看,小车的运动情况还没稳定,而在DE 段内小车运动稳定,故应选用DE 段计算A 和B 碰后的共同速度。

(2)小车A 在碰撞前速度

v 0=BC

5T =10.50×10-2

5×0.02 m /s =1.050 m/s 小车A 在碰撞前动量

p 0=m A v 0=0.4×1.050 kg·m /s =0.420 kg·m/s

此即为碰前两小车的总动量。

碰撞后A 、B 的共同速度

v =DE

5T =6.95×10-2

5×0.02 m /s =0.695 m/s 碰撞后A 、B 的总动量p =(m A +m B )v =(0.2+0.4)×0.695 kg·m /s =0.417 kg·m/s 。

答案:(1)BC DE

(2)0.420 kg·m/s0.417 kg·m/s

7.[

某同学做“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验。

(1)图甲是不挂钩码时弹簧下端指针所指的标尺刻度,其示数为7.73 cm;图乙是在弹簧下端悬挂钩码后指针所指的标尺刻度,此时弹簧的伸长量Δl为________ cm;

(2)本实验通过在弹簧下端悬挂钩码的方法来改变弹簧的弹力,关于此操作,下列选项中规范的做法是______;(填选项前的字母)

A.逐一增挂钩码,记下每增加一只钩码后指针所指的标尺刻度和对应的钩码总重

B.随意增减钩码,记下增减钩码后指针所指的标尺刻度和对应的钩码总重

(3)图丙是该同学描绘的弹簧的伸长量Δl与弹力F的关系图线,图线的AB段明显偏离直线OA,造成这种现象的主要原因是________________________________________。

解析:(1)弹簧伸长后的总长度为14.66 cm,则伸长量Δl=14.66 cm-7.73 cm=6.93 cm。

(2)逐一增挂钩码,便于有规律地描点作图,也可避免因随意增加钩码过多超过弹簧的弹性限度而损坏弹簧。

(3)AB段明显偏离OA,伸长量Δl不再与弹力F成正比,是超出弹簧的弹性限度造成的。

答案:(1)6.93(2)A(3)弹簧受到的拉力超过了其弹性限度

8.[考查验证力的平行四边形定则]

在“验证力的平行四边形定则”的实验中,某同学的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳。图乙是白纸上根据实验结果画出的图。

(1)图乙中,________是F1和F2的实际合力。

(2)保持O点的位置和OB绳的方向不变,当角θ从60°逐渐增大到120°的过程中,OC 绳的拉力的变化情况是__________________。

(3)为了减少实验误差,下列措施中可行的是________。

A.拉橡皮条的细绳应该细一些且适当长一些

B.拉橡皮条时弹簧测力计、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行

C.橡皮条弹性要好,在选择O点位置时,应让拉力适当大些

D.拉力F1和F2的夹角越大越好

解析:(1)F是通过作图的方法得到合力的理论值,而F′是通过一个弹簧测力计沿AO 方向拉橡皮条,使橡皮条伸长到O点,使得一个弹簧测力计的拉力与两个弹簧测力计的拉力效果相同。故方向一定沿AO方向的是F′,由于误差的存在,使F和F′方向并不完全重合。

(2)保持O点的位置和OB绳的方向不变,当角θ从60°逐渐增

大到120°的过程中,合力大小和方向不变,根据平行四边形定则作

出对应图像如图所示,则可知,OC绳的拉力的变化情况是先减小

后增大。

(3)为了减小实验的误差,拉橡皮条的细绳应该细一些且适当长

一些,故A正确。拉弹簧测力计时必须保证与木板平面平行,故B正确。橡皮条弹性要好,选择拉结点达到某一位置O时,拉力要适当大些,故C正确。为了减小实验的误差,拉力的夹角适当大一些,不是越大越好,故D错误。

答案:(1)F′(2)先减小后增大(3)ABC