中国古代史

- 格式:doc

- 大小:6.72 MB

- 文档页数:81

中国古代史近代史

中国历史悠久,根据不同的历史阶段,可以分为古代史和近代史。

中国古代史是指从史前时期到 1840 年鸦片战争爆发前的历史。

这一时期经历了多个朝代的更迭和政治、经济、文化等方面的重要变革。

在古代史中,中国有着灿烂的文明和独特的文化传统,如儒家思想、四大发明、丝绸之路等,对世界产生了深远的影响。

中国近代史是指从 1840 年鸦片战争爆发到 1949 年中华人民共和国成立的历史。

这一时期中国社会发生了巨大的变革,经历了外国列强的侵略、半殖民地半封建社会的形成、民族危机的加深以及中国人民的反抗斗争。

同时,这一时期也是中国人民探索现代化道路的重要阶段,出现了许多思想家、政治家和革命家,如孙中山、毛泽东等。

总的来说,中国古代史和近代史都是中国历史中不可或缺的部分,它们共同构成了中国悠久的历史文化遗产。

通过研究中国古代史和近代史,我们可以更好地了解中国的发展轨迹、文化传承以及民族精神,对于今天的中国和世界都具有重要的意义。

中国古代史的内容简介

中国古代史是一个多义词,它通常包括以下三个阶段:

原始社会阶段:这个阶段始于大约170万年前的元谋人,止于约公元前2070年夏王朝的建立。

原始社会经历了原始人群和氏族公社两个时期。

氏族公社又经历了母系氏族公社和父系氏族公社两个阶段。

奴隶社会阶段:这个阶段从约公元前2070年夏朝建立开始,到公元前476年春秋时期结束,是中国的奴隶社会。

禹的儿子启建立的夏,是中国最早的奴隶制国家。

封建社会阶段:这个阶段从公元前475年战国初开始,到公元1840年鸦片战争爆发前夕结束。

其中封建社会阶段可分为五个时期:战国、秦、汉时期是封建社会形成和初步发展阶段。

三国、两晋、南北朝时期是封建国家分裂和民族大融合的阶段。

隋唐五代时期是封建社会的繁荣阶段。

辽、宋、夏、金、元时期是民族融合进一步加强和封建经济继续发展的阶段。

明清时期是统一的多民族国家巩固和封建制度渐趋衰落阶段。

中国古代史背诵口诀以下是十个关于中国古代史的背诵口诀:口诀一:《先秦历史很重要》先秦历史不简单,听我给您慢慢谈。

一夏二商周三段,夏朝最早把国建。

大禹治水功劳显,传位启后家天下。

夏朝文物不算多,二里头里有发现。

商汤灭夏把业传,甲骨文和青铜器。

司母戊鼎超级大,就像巨人立天地。

周分西周和东周,西周文王和武王。

武王伐纣牧野战,就像神兵从天降。

周公吐哺美名扬,制礼作乐秩序棒。

可惜幽王烽火戏,西周从此就灭亡。

东周又分春秋战国,春秋五霸齐桓先。

尊王攘夷有谋略,管仲辅佐把梦圆。

晋楚争霸也热闹,城濮之战显英豪。

战国七雄互相咬,秦楚齐燕赵魏韩。

商鞅变法秦变强,好比给车加足油。

先秦故事真不少,记住这些错不了。

口诀二:《秦朝历史速记》秦朝历史记心间,一二三四很简单。

一皇嬴政统天下,就像老虎坐山巅。

四海归一郡县制,全国划分好多片。

统一度量和文字,好似绳子把物牵。

二大工程要知晓,长城阿房特别妙。

长城蜿蜒像巨龙,抵御外敌立大功。

阿房宫啊真豪华,可惜最后被火燎。

三公九卿来辅佐,就像星星围月绕。

丞相太尉和御史,分工明确效率高。

四海之内皆臣服,南征百越开新土。

北击匈奴威风展,秦朝威名传千古。

虽然统治很严酷,但是影响很深入。

口诀三:《汉朝历史小歌谣》汉家历史听我言,一汉分为西和东。

西汉高祖刘邦先,楚汉相争终夺冠。

张良韩信来帮忙,就像翅膀助飞翔。

汉初实行休养生息,轻徭薄赋百姓喜。

文景之治真繁荣,仓库粮食满又盈。

二汉武帝很有名,雄才大略展雄风。

卫青霍去病出征,打得匈奴心胆惊。

丝绸之路开起来,就像丝带连中外。

董仲舒把儒术尊,思想统一有遵循。

东汉刘秀把汉兴,光武中兴气象新。

蔡伦造纸很厉害,就像魔法真奇怪。

汉朝文化很灿烂,记住这些不犯难。

口诀四:《三国两晋南北朝》三国两晋南北朝,历史故事真不少。

一从三国说起头,魏蜀吴来争春秋。

曹操刘备和孙权,各领风骚在人间。

曹操挟帝令诸侯,好像狐狸很智谋。

刘备仁德把人收,诸葛孔明来参谋。

孙权占据江东地,长江天险当护篱。

第一部分古代古代中国第一部分古代中国的政治一、西周的分封制和宗法制(一)分封制1目的:巩固统治2概况:①前提:井田制和宗法制为基础②对象:王族(同姓亲族为主体)、功臣和先代贵族③作用:加强了统治,扩大了疆域;确立了周王“天下共主”的地位;巩固了西周贵族集团等级秩序。

3瓦解:春秋战国时期,随着井田制的逐步崩溃、周王室势力的衰微、诸侯争霸和兼并战争的进行,导致分封制瓦解。

(二)宗法制1、目的:巩固分封制形成的统治秩序,解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾。

2、内容:嫡长子继承制;严格的大小宗体系;大小宗关系具有相对性;大小宗关系既是家族等级关系,又是政治隶属关系。

3、特点:嫡长子继承制是核心;族权与政权、财权的结合;以血缘关系来维护政治关系。

4、影响:保证各级贵族世卿世禄特权;凝聚宗族,防止内部纷争,家国一体5、与分封制的关系:是分封制的基础,二者互为表里,互相依存。

二、秦的统一与中央集权制度(前221年:前三世纪)(一)商鞅变法:社会转型时期的重要改革1、春秋战国时代特点:政治:宗法分封制遭到破坏,世卿世禄制不利于社会进步;诸侯战争频繁;百年变法兴起。

经济:生产力提高,井田制瓦解,私有土地逐渐合法化,地主经济快速发展;文化:学术下移,百家争鸣。

2、内容:(1)政治:废世卿世禄制、奖励军功---打击贵族特权,树立了新兴地主的政治经济优势,提高战斗力;建立县制,加强中央集权;颁布法律,连坐法---建立国家基层管理体制和严密法律体系,利于国家征收赋税兵役和徭役,利于对人民控制(2)经济:废井田(为田开阡陌封疆),确立土地私有制;重农抑商,奖励耕织,有利于生产发展(3)思想:燔诗书明法令,加强思想控制。

3、评价:政治:废除旧贵族特权,推动秦国社会发展;推动宗法分封制向中央集权制转化,为秦统一奠定基础;经济:发展了地主经济,增强了国力;军事:壮大军事力量。

(二)秦的统一1、条件:经济发展----物质基础;商鞅变法----国力强盛;诸侯战争---民心思定;嬴政锐意进取---主观因素2、意义:结束分裂割据,为统一多民族国家建立奠定基础;社会经济发展,为人民生活安定和交往提供条件。

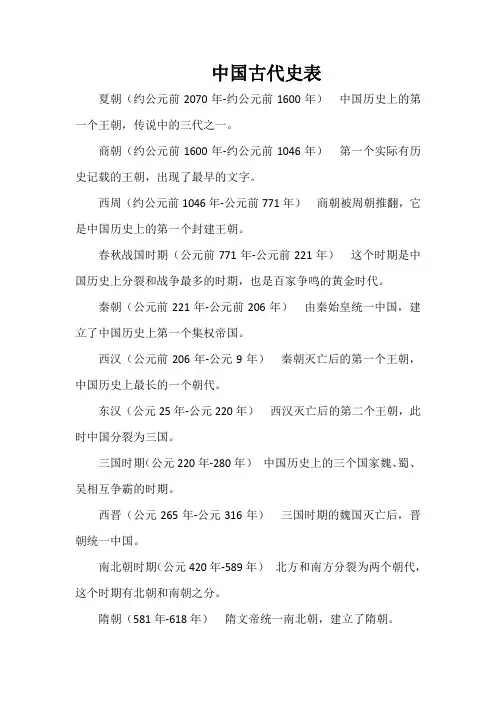

中国古代史表夏朝(约公元前2070年-约公元前1600年)中国历史上的第一个王朝,传说中的三代之一。

商朝(约公元前1600年-约公元前1046年)第一个实际有历史记载的王朝,出现了最早的文字。

西周(约公元前1046年-公元前771年)商朝被周朝推翻,它是中国历史上的第一个封建王朝。

春秋战国时期(公元前771年-公元前221年)这个时期是中国历史上分裂和战争最多的时期,也是百家争鸣的黄金时代。

秦朝(公元前221年-公元前206年)由秦始皇统一中国,建立了中国历史上第一个集权帝国。

西汉(公元前206年-公元9年)秦朝灭亡后的第一个王朝,中国历史上最长的一个朝代。

东汉(公元25年-公元220年)西汉灭亡后的第二个王朝,此时中国分裂为三国。

三国时期(公元220年-280年)中国历史上的三个国家魏、蜀、吴相互争霸的时期。

西晋(公元265年-公元316年)三国时期的魏国灭亡后,晋朝统一中国。

南北朝时期(公元420年-589年)北方和南方分裂为两个朝代,这个时期有北朝和南朝之分。

隋朝(581年-618年)隋文帝统一南北朝,建立了隋朝。

唐朝(618年-907年)中国历史上最辉煌的王朝之一,被誉为"盛世"。

五代十国(907年-960年)唐朝灭亡后的割据时期,中国分裂为五个朝代和十个国家。

北宋(960年-1127年)中国历史上的一个大一统王朝,这个时期发展了科技和文化。

南宋(1127年-1279年)北宋灭亡后南方的继任朝代,与金朝抗争。

元朝(1271年-1368年)蒙古帝国在中国建立的一个王朝。

明朝(1368年-1644年)中国历史上的最后一个封建王朝,也是中国历史上最辉煌的一个王朝。

清朝(1644年-1912年)满洲人建立的王朝,也是中国历史上最后一个封建王朝。

辛亥革命(1911年)结束了清朝统治,标志着中国进入了现代化的新时代。

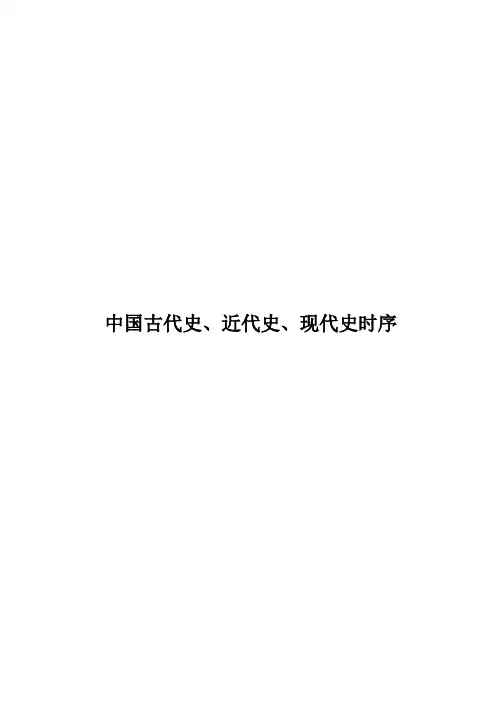

中国古代史、近代史、现代史时序

一、中国古代史(前2070—1840)

(一)中国古代史六个阶段及特点

(二)中国古代史朝代更替顺序

1.夏商周、秦汉朝代更替

2. 三国两晋南北朝朝代更替

先秦时期 (夏商周) 中华文明的起源和奠基时期

秦汉时期 大一统局面的开创时期

隋唐时期宋元时期

繁荣与开放 政治 :从分裂走向统一; 各民族进一步交融 经济:经济发展,重心南移

文化: 市民生活丰富多彩;文化高度繁荣 统一多民族国家的巩固和社会危机

明清时期

三国两晋南北朝时期 中国古代史

(前2070

—1840)

3.隋唐朝代更替

4.宋元时期朝代更替

5.明清时期朝代更替

二、中国近代史(1840年—1949年)

三、中国现代史(1949年—今)

新民主主义革命 (无产阶级领导)

旧民主主义革命 (资产阶级领导)

中国民主革命时期

分界线。

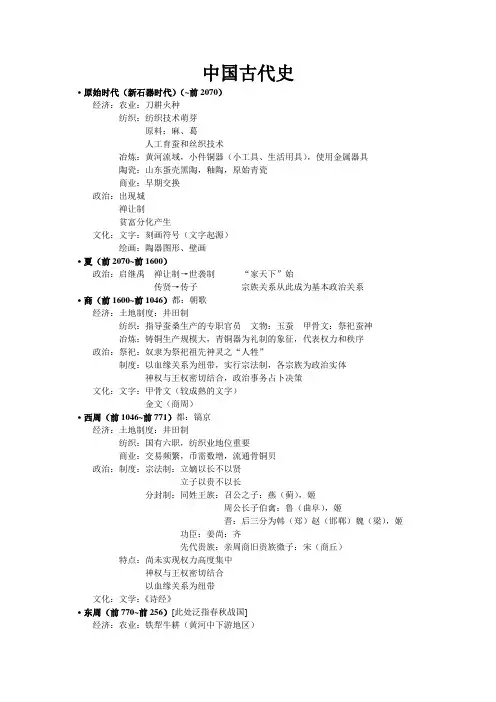

中国古代史·原始时代(新石器时代)(~前2070)经济:农业:刀耕火种纺织:纺织技术萌芽原料:麻、葛人工育蚕和丝织技术冶炼:黄河流域,小件铜器(小工具、生活用具),使用金属器具陶瓷:山东蛋壳黑陶,釉陶,原始青瓷商业:早期交换政治:出现城禅让制贫富分化产生文化:文字:刻画符号(文字起源)绘画:陶器图形、壁画·夏(前2070~前1600)政治:启继禹禅让制→世袭制“家天下”始传贤→传子宗族关系从此成为基本政治关系·商(前1600~前1046)都:朝歌经济:土地制度:井田制纺织:指导蚕桑生产的专职官员文物:玉蚕甲骨文:祭祀蚕神冶炼:铸铜生产规模大,青铜器为礼制的象征,代表权力和秩序政治:祭祀:奴隶为祭祀祖先神灵之“人牲”制度:以血缘关系为纽带,实行宗法制,各宗族为政治实体神权与王权密切结合,政治事务占卜决策文化:文字:甲骨文(较成熟的文字)金文(商周)·西周(前1046~前771)都:镐京经济:土地制度:井田制纺织:国有六职,纺织业地位重要商业:交易频繁,币需数增,流通骨铜贝政治:制度:宗法制:立嫡以长不以贤立子以贵不以长分封制:同姓王族:召公之子:燕(蓟),姬周公长子伯禽:鲁(曲阜),姬晋:后三分为韩(郑)赵(邯郸)魏(梁),姬功臣:姜尚:齐先代贵族:亲周商旧贵族微子:宋(商丘)特点:尚未实现权力高度集中神权与王权密切结合以血缘关系为纽带文化:文学:《诗经》·东周(前770~前256)[此处泛指春秋战国]经济:农业:铁犁牛耕(黄河中下游地区)文化:火药:具有有关制作火药的原料硫磺和硝石的知识春秋(前770~前476)经济:冶炼:中国最早人工冶炼铁器文化:儒:孔子:“仁”、“礼”、“德治”、敬鬼神而远之“有教无类”,培养六艺,注重全面发展创儒家学派,以六经为基本文献道:崇尚自然,其主张超越功利去追求精神自由的倾向老子:“道"是世界的根本,是永恒不变的朴素的辩证法思想:事物具有向相反的方面转化的规律转化是无条件的,“弱者道之用”,以柔克刚,以弱胜强“小国寡民”战国(前476~221)经济:土地制度:商鞅废井田,确立土地私有制水利:李冰都江堰(川)郑国郑国渠(关中,汜水和洛水)冶炼:淬火的钢件商业都会:出现市井(商业区)政策:商鞅变法规定了重农抑商的原则政治:行政单位:列国陆续出现了郡县文化:儒:孟子:“仁政”“君轻民贵”为早期民本思想之基础。

中国历史简述中国历史是指中国从有文字记载以来的历史,包括中国古代史、中国近代史和中国现代史。

以下是简述:一、中国古代史中国古代史包括夏、商、周三代以及秦、汉、唐、宋、元、明、清等朝代的历史。

1. 夏、商、周三代是中国古代史的早期阶段,也是中国文化的源头。

夏朝是中国第一个世袭制王朝,商朝是中国历史上最著名的朝代之一,周朝分为西周和东周两个时期。

在这个时期,中国出现了甲骨文、青铜器等文化成就,以及“礼乐文化”等重要的文化传统。

2. 秦朝是中国历史上第一个大一统王朝,统一了中国的文字、货币、度量衡等,奠定了中国的基本疆域和政治制度。

秦始皇实行了一系列重要的政治和制度改革,如推行法家思想、实行标准度量衡等。

3. 汉朝继承了秦朝的政治制度和文化传统,并发展出了独特的文化风格。

汉武帝实行了“罢黜百家,独尊儒术”的政策,确立了儒家思想在中国文化中的主导地位。

同时,汉朝还开辟了丝绸之路,促进了中国与外界的文化交流。

4. 唐朝是中国历史上最繁荣的时期之一,也是中国文化的重要代表。

唐朝实行了科举制度,选拔人才以才干为主,而不是以出身或财富为基础。

唐朝的文化和艺术也达到了高峰,如诗歌、书法、绘画等都得到了极大的发展。

5. 宋、元、明、清等朝代都是中国历史上的重要时期。

宋朝是中国历史上科技最发达的时期之一,元朝是蒙古族在中国建立的统治,明朝出现了郑和下西洋等重要事件,清朝则经历了西方列强的侵略和辛亥革命等历史事件。

二、中国近代史中国近代史是指从1840年鸦片战争到1949年中华人民共和国成立前的历史。

这个时期是中国遭受列强侵略和瓜分的时期,也是中国人民反抗外来侵略、争取民族独立的时期。

1. 鸦片战争是近代中国的开端,英国通过鸦片战争迫使清政府签订了不平等条约,割让香港等领土,并开放了一系列通商口岸。

此后,列强纷纷侵略中国,割占中国领土,划分势力范围,严重破坏了中国的主权和领土完整。

2. 太平天国运动是清朝晚期发生的一场大规模农民起义,旨在反对清朝封建统治和列强侵略。

中国古代史66本基本史料介绍中国古代历史悠久,自上古时期至现代,有着丰富而多样的历史文献。

这些文献不仅记录了古代中国的政治、经济、文化等各个方面,更展现了中国古代社会的独特魅力。

本文将介绍中国古代史中的66本基本史料,帮助读者更好地了解和学习中国古代历史。

一、《史记》《史记》是中国历史上第一部纯正的纪传体通史,也是中国古代史研究的基石之一。

它以纪事和传记的形式,详细记载了从远古传说至汉武帝时期的历史事件和人物。

《史记》由司马迁撰写,其独特的文风和叙事方式,为后世的历史著作树立了榜样。

二、《汉书》《汉书》是西汉时期班固撰写的一部官修史书。

它详细记载了西汉自刘邦公元前202年起至公元23年的历史,是中国史书中第一部正式的纪传体史书。

《汉书》对刘邦及其后继者的事迹和政绩进行了全面而详实的记载,对研究西汉政治、经济和文化具有重要意义。

三、《后汉书》《后汉书》是东汉时期范晔撰写的史书,与《汉书》一脉相承。

它详细记载了东汉自公元23年至公元189年的历史。

《后汉书》对东汉末年的政治动荡、军事战争、社会变革等方面进行了深入的描述,是研究东汉晚期历史的重要参考资料。

四、《三国志》《三国志》是西晋时期陈寿所撰写的一部叙事通史。

它以纪事和传记的形式,详细记载了中国三国时期(公元184年至280年)的历史事件和人物。

《三国志》以其严密的史料和生动的描写,成为研究三国历史的重要文献。

五、《晋书》《晋书》是西晋时期范晔撰写的一部官修史书。

它详细记载了西晋自265年至420年的历史。

《晋书》对西晋的政治、文化、经济等各个方面进行了系统的叙述,为研究西晋历史提供了重要的资料。

六、《南北史》《南北史》是隋朝与唐朝之间的历史学家李延寿等合修的一部纪传体史书。

它分为两部分,即《南史》和《北史》,分别记载了南朝和北朝时期的历史。

《南北史》包括了南梁、南陈、南齐、南梁、南晋、南宋、南齐等朝代的历史,对于研究南北朝时期的政治、社会和文化具有重要价值。

中国古代史知识点一、先秦时期1. 夏朝(约前2070-前1600年)- 中国历史上传说中的第一个王朝,由大禹建立。

- 夏朝的政治制度以宗法制为主,实行世袭制。

2. 商朝(约前1600-前1046年)- 以殷墟(今河南安阳)为中心的奴隶制国家。

- 商王实行中央集权,通过卜辞和祭祀与神灵沟通。

3. 西周(前1046-前771年)- 周武王灭商后建立,实行分封制。

- 周公制礼作乐,奠定了周代的礼乐文化。

4. 春秋战国(前770-前221年)- 春秋时期,诸侯割据,争霸不断。

- 战国时期,七雄争霸,各国变法图强,如秦国的商鞅变法。

二、秦汉时期1. 秦朝(前221-前206年)- 秦始皇统一六国,建立中央集权的封建国家。

- 实行郡县制,统一度量衡、文字、货币。

2. 西汉(前206-8年)- 刘邦建立汉朝,推行郡国并行制。

- 汉武帝时期,罢黜百家,独尊儒术,对外开辟丝绸之路。

3. 新朝(8-23年)- 王莽篡汉自立,进行一系列改革,但最终失败。

4. 东汉(25-220年)- 刘秀建立,恢复汉室,但后期宦官专权,导致朝政腐败。

三、魏晋南北朝1. 三国(220-280年)- 魏、蜀、吴三国鼎立,各自为政。

2. 晋朝(265-420年)- 西晋统一短暂,八王之乱后分裂为东晋和十六国。

3. 南北朝(420-589年)- 南朝宋、齐、梁、陈相继更迭,北朝北魏分裂为东魏、西魏、北齐、北周。

四、隋唐五代1. 隋朝(581-618年)- 隋文帝、隋炀帝两代,统一南北,开凿大运河。

2. 唐朝(618-907年)- 李渊建立,唐太宗、唐玄宗时期国力强盛。

- 贞观之治、开元盛世,文化繁荣,与外国交流频繁。

3. 五代十国(907-979年)- 唐朝灭亡后,中原地区五代更替,地方割据。

五、宋辽金夏元1. 宋朝(960-1279年)- 北宋时期,经济、文化、科技发展迅速。

- 南宋时期,面临金朝和蒙古的威胁,最终被元朝取代。

2. 辽朝(907-1125年)- 契丹族建立,统治中国东北和北方部分地区。

第一部中国历史中国历史一般划分为中国古代史、中国近代史、中国现代史三部分。

一、中国古代史:(170万年前—1840年)中国古代史开始于我国境内人类产生,结束于1840年鸦片战争爆发前夕,历经原始社会、奴隶社会和封建社会三个发展阶段。

(中国古代史不作为河北省考试范围,应用较少,所以在这里不细分。

)二、中国近代史:(1840—1949)始自1840年中英鸦片战争爆发,止于1949年南京国民党政权覆亡、新中国成立,历经清王朝晚期、中华民国临时政府时期、北洋军阀时期和国民政府时期,是中国半殖民地半封建社会逐渐形成到瓦解的历史。

也被称为民主革命时期。

(民主革命是指反对封建地主阶级统治和封建专制制度并建立民主制度的革命。

通常由资产阶级领导,故又称资产阶级革命或资产阶级民主革命。

)民主革命时期按照领导阶级的不同及完成的任务不同又分为旧民主主义革命时期、新民主主义革命时期。

注:区别新旧民主主义革命性质的根本标志是无产阶级领导权问题。

1、旧民主主义革命时期:(1840—1919)旧民主主义革命一般指资产阶级领导的、反对封建专制制度和封建政权,建立资产阶级专政的共和国和资本主义社会制度为目的的革命。

在中国历史中一般指1840-1919年中国人民的反帝反封建斗争。

但领导阶级不仅有资产阶级,还有农民阶级的加入。

(这一概念了解即可,不必深究。

)2、新民主主义革命时期(1919—1949)新民主主义革命一般指无产阶级领导的、革命性质仍然是反对帝国主义反对封建专制的资产阶级性的民主革命。

革命的目的是建立无产阶级领导的、工农联盟为基础的、几个革命阶级联合专政的人民共和国。

这一时期是指1919-1949年中国人民的反帝反封建斗争。

实质是由无产阶级领导的革命。

1919年五四运动标志着无产阶级作为一只独立的政治力量登上历史舞台,是新民主主义革命的开端。

3、中国共产党领导的民主革命时期(1921—1949)1921年中国共产党诞生,开始领导中国人民进行民主革命,从此中国革命的面貌焕然一新。

第一部分中国古代史第一单元先秦时期【阶段特征】先秦是我国由原始社会进入文明社会的第一个历史时期,是奴隶社会形成、发展、繁荣、瓦解和封建社会的形成时期。

生产力不断进步,精耕细作的农耕经济模式确立。

是中华民族形成和发展的重要时期,是中华文明的勃兴和奠基时期一、政治:(1)启以王位世袭制取代禅让制,西周确立嫡长子继承制,传承制度臻于完善。

(2)夏、商时期初步建立地方管理制度。

西周时期实行分封制,这种以宗法制为基础的政治制度,把国家管理与血缘关系紧密联系在一起,扩大了统治区域,使西周成为一个延续数百年的强国。

(3)中央和地方权力秩序的确立和不断完善,保证了贵族在政治上的垄断和特权地位,有利于统治集团内部的稳定和团结,也有利于整个社会的稳定。

春秋战国时期,争霸战争和各国变法,打破了旧的权力秩序,分封制逐渐崩溃。

二、经济:(1)农业经历了刀耕火种、石器锄耕、青铜时代和铁犁牛耕等阶段,农业耕作方式不断改进并趋于成熟;土地制度经氏族公社公有到夏、商、西周时期的国有(井田制),再到春秋战国时期封建土地私有,生产关系发生了根本性的变化。

(2)手工业与农业分离后成为独立的生产部门,夏、商、西周时期为官府垄断,春秋战国时期逐渐形成了官营、民营、家庭三种经营形态,手工业部门不断增加,技术不断进步。

(3)商业出现,并逐渐由官府垄断走向民间。

三、思想文化:“百家争鸣”是春秋战国时期社会变革在思想文化领域的反映,奠定了中国文化的基础,是中国历史上第一次思想解放运动。

在文学领域,诗歌是当时最具有代表性的文学形式(《诗经》、楚辞);文字产生,商朝的甲骨文已是较为成熟的文字。

【知识整合】1.夏商周的政治制度(1)王位世袭制。

第一个国家政权夏朝。

商朝是个弥漫着神权色彩的王朝。

(2)分封制——地方行政“封建时代”的开始①背景:A、公元前1046年,周武王东征,灭商建周,史称西周。

B、内外服制度使中央与地方关系松散,加之西周建立后,经历了短期的社会动荡,周公执政后,修改了商王朝的内外服制度,大举实行分封。

中国古代史体系中国古代史体系是指对中国古代历史发展进行分类、归纳、系统化整理的学科体系。

这一体系对于理解和研究中国古代历史的深层次规律和发展脉络至关重要。

下面将从历史时期、政治制度、文化传承和影响等方面进行论述,在不同方面展示中国古代史体系的特点和重要性。

一、历史时期的划分中国古代史体系首先需要对历史时期进行划分,以便将不同时期的历史事件进行归类和研究。

根据中国的历史演进,一般将中国古代历史划分为夏、商、周、春秋战国、秦、汉、三国、晋、南北朝、隋、唐、五代十国、宋、辽、西夏、金、元、明、清等时期。

每个时期都有其独特的历史背景、政治制度、文化传承和社会变革,因此对这些时期进行独立的研究,有助于揭示中国古代历史的发展趋势和规律。

二、政治制度的演进中国古代史体系中重要的一环是对政治制度的研究。

自古以来,中国的政治制度经历了从部落联盟到封建君主制的演进过程。

夏、商、周时期是中国古代君主制度的起源时期,封建体制在秦汉之后得到进一步完善和发展,直到清朝的结束。

其中,秦汉帝国的集权制度、唐宋时期的封建文治、元明清时期的专制制度,都有其独特的政治特点和制度规定。

对这些政治制度的研究,能够深入了解中国古代政权的性质和演变。

三、文化传承与影响中国古代史体系的另一个重点是对文化传承和影响的研究。

中国的文化传统博大精深,有着悠久的历史和独特的特点。

例如,儒家思想在中国历史上扮演着重要的角色,其对政治、社会和道德观念的影响深远。

另外,佛教、道教等宗教文化以及其他各种文化形式也对中国古代社会的发展产生了积极的影响。

通过对这些文化传承和影响进行研究,可以更好地理解中国古代文化的本质和内涵。

总结起来,中国古代史体系是一门涵盖了历史时期、政治制度、文化传承与影响等多个方面的学科体系。

它对于研究中国古代历史、理解历史的发展规律和揭示古代社会的内在因素具有重要意义。

通过对中国古代史体系的深入研究,我们可以更好地认识和理解中国古代历史的多样性和独特性,为当代中国的发展提供宝贵的历史借鉴和启示。

《中国古代史》讲稿巩滨导言中国古代史是一门历史学科,研究中国古代历史的基础是中国古代物质文化史。

而中国古代物质文化史又是从事文物研究工作的基础。

针对学员们的要求,本课程将沿袭中国古代史的框架,以中国古代物质文化史为主要内容。

鉴于所用教材已选定,命题考试将以教材为准。

考核方式为开卷,因此教材十分重要,教师将把重点标示给学员。

所谓“物质文化”,是指人类在与自然界进行斗争过程中所采用的一切物质手段,以及所获得的一切物质成果。

中国古代物质文化包括:生产工具的发展状况;先进科学技术在实际生产和生活中的应用状况;人们所需要的生活资料的发展变化情况和为满足人类精神生活需要的各种物质条件。

物质文化是以“物”为基本内容的,只有作为人类劳动果实而切切实实存在过的物质,如手工业的产品;各种建筑物;交通工具;服饰、家具、炊具、食具等日常生活用品,才成为它的对象。

限于课时,本课程内容将以手工业产品(陶瓷、玉石、青铜器等)和艺术品(绘画、书法、雕塑等)为主。

第一章先秦物质文化(二、三百万年前~公元前221年)第一节原始社会物质文化(二、三百万年前~公元前2070年)一、陶器在中国光辉灿烂的文化艺术宝库中,陶瓷是重要的组成部分。

中国古代陶瓷是满足中国古代人日常生活之需而创造的器皿。

与人们生活的密切联系是其他任何质料的产品所不能相比的。

它历史最悠久,内容最丰富,最具有中华民族的审美爱好和性格特征。

可以说陶瓷艺术是民族气质最浓郁的工艺美术。

中国陶瓷已经成为一门世界性的学问。

世界各国的陶瓷学家、工艺美家、博物馆学家、考古学家、硅酸盐科学家、收藏家从不同角度进行研究。

中国人发明瓷器是对人类的生活、文明进步的一大贡献。

陶器是新石器时代物质文化的重要组成部分,其产生是在人类开始过定居生活以后。

陶器的使用使人类的生活发生了很大变化,人们不仅有了饮水的容器,也有了制作熟食的炊具,可以经常食用用火烧水煮熟的食物,从而使人类的体质更强壮,同时也使人类的定居生活更稳定。

陶器的制作大致要经过陶土的选择和加工、制坯、晾干、修饰、焙烧等几个主要工序。

陶土一般要选择含有比较适中的铁和氧化钙,并有较大可塑性的红土、沉积土、黑土和其它粘土。

这些陶土因产地不同,所含矿物质成分也不同,因此,烧成后的陶器颜色也有许多差异,如仰韶文化的陶器呈红色,而马家窑陶器则呈橙红色或橙黄色。

陶土选好后要进行分别加工,成为不同质地的坯泥。

有些陶土加水拌和后经过淘澄的过程,使所得坯泥更细腻,用它制造的陶器,细密而有光泽,称为细泥陶,如仰韶文化的彩陶,龙山文化的黑陶。

有的陶土内则要加入羼和料,如砂粒、稻壳、陶碎末或蚌壳、滑石粉等,主要目的是为提高陶器耐热,耐高温的性能,使陶器在被火烧时不致爆裂,同时也有保温作用。

其中加砂粒的称为夹砂陶,是新石器时代人类最普遍使用的一种陶器,多被用作炊具,如鼎、鬲、釜、鬹等。

加入稻壳的则称作“夹炭陶”,因为稻壳在烧造时炭化为黑色颗粒,它是长江流域河姆渡文化陶器的特征。

此外,在东北一些新石器一遗址中,陶胎内还常常加入蚌壳碎末,学术界称之为“鱼骨盆”。

陶器的制坯方法经过三阶段:手制陶、慢轮制陶和快轮制陶。

手制陶主要有捏塑法和盘筑法。

捏塑是用双手把陶土捏成所需的形状。

此法只能制造小型器物,而且器形不规整,厚薄不均匀,表面不平整,并常有指痕。

盘筑法是把泥搓成长条或长片,由底部向上层层盘叠,然后将里外抹平,此法是新石器时代早期长期使用的方法。

此外,器物的把手、足、咀等则使用模制法,即用模子把足、咀、把手等制好,然后贴到器物上去。

手制陶是把陶坯放在一块托板上,人要围着陶坯转。

经过长期实践,人们发现,如果把陶坯下的托板加以转动,就可省去人随陶坯转的麻烦,于是出现转动托板(即转轮)的慢轮修整。

经慢轮修整的陶器不仅器型比盘筑规整得多,制陶速度也明显提高了。

后来,人们在此基础上又发明了快轮,即用脚蹬的方法使陶轮迅速旋转。

此法不仅加快了制陶速度,而且使双手可以同时提拉陶泥,制出各种形状非常匀称的陶器。

轮制陶器的内外都有密集的轮纹。

陶器成型后,要用绳子在旋转着的底部把陶器割下来,因此陶器的底部也留有旋转的线割痕迹。

陶坯制成后还要放在阴凉通风处晾干,通常将陶坯放在席和麻片等编织物上,所以在陶器底部便留下许多编织纹。

陶坯晾至半干时还要进行修饰。

泥质陶的修饰主要是用砾石或骨器在陶坯的表面轻轻磨压打光,使陶器烧好后表面有光亮。

夹砂陶和一部分泥质陶的表面则要拍印、压印、或刻划出各种纹饰,如绳纹、蓝纹、篦点纹、方格纹、划纹、锥刺纹等等。

也有的在陶器上装饰泥条、泥饼、或把柄部镂刻成孔。

新石器时代晚期所出现的彩陶,通常是在陶坯晾干后施加彩绘。

绘彩之前要先在陶器表面涂上陶衣,陶衣是用一种天然矿物研磨加水制成的,有红、白、棕等颜色。

有些陶器仅在绘彩之处涂陶衣。

彩绘的原料是铁,锰,瓷土经研磨加水而成,焙烧后分别呈现红、黑、白三种颜色。

也有的彩绘是在陶器烧好后再绘上去的,称为彩绘陶,绘彩之前一般要先涂一层白衣,使得图案十分鲜艳醒目,但纹饰易脱落,很难保持长久。

焙烧是陶器制作的最后一道工序。

早期陶窑主要是横穴式窑,其火膛和窑室在同一水平面上,因此窑温较低,受热也不均匀。

后来出现竖穴窑,火膛在窑室下方,火焰通过火眼到窑箅上方的窑室,陶坯置于窑箅上,窑温可高达1000度以上,而且窑内受热均匀。

由于焙烧时使用不同的火焰,使陶器形成不同的颜色。

一般空气直接进入窑室,用氧化焰烧成的陶器呈红色,称为红陶。

如果封闭窑顶,烧造后期向窑内加水,用氧化还原焰烧成的陶器则呈灰色,称为灰陶。

如果使用浓烟熏烧,使炭分子微粒进入陶胎,就可烧成黑陶。

彩陶是陶器工艺的精品,施彩绘的陶器,无论是陶土的选择,加工还是成型烧造,都远比无彩绘陶器要细致。

因此,彩陶代表了新石器时代中晚期制陶技术的最高水平。

彩绘纹样的题材主要是制陶者经常接触到的人物、动物、植物。

人物常常是仅绘人头,或把人头雕为立体的器口,再于其上绘彩。

仰韶文化半坡遗址中出土的一件内绘人头及鱼的彩陶盆,就是这类器物中最优秀的代表作。

它反映了鱼与人类生活的密切关系。

动物纹饰中最常见的除鱼纹外、还有蛙纹、鹿纹、鸟纹和壁虎,形象十分生动。

有些则是用写意手法,只简单几笔便勾划出一只落在枝上或迎日飞翔的小鸟。

植物纹饰有枝、叶、花瓣、以及象征性的植物种子。

彩陶的另一重要题材是几何图案,它们大都是对某一物象的提炼,如圆点可能是表示日月,水波纹、旋涡纹来源于河水,弧线三角则可能是由鸟纹发展来的。

有的几何纹饰中还直接夹绘写实的图案。

彩陶的制作技艺在马家窑文化中发展到了空前的高度。

其红地黑彩和间或有红彩的陶器,无论是制作技术还是彩绘技术都是其它地区的彩陶所不能比拟的。

大汶口文化的陶器在新石器时代也是独树一帜的。

不仅可见红陶,还有灰陶、黑陶和白陶。

白陶是用一种氧化铁含量较低的类似于瓷土性质的原料制成的,烧成后呈白色。

陶器种类繁多,很多器物的口沿还做出流和管状的咀,器物上普遍使用了耳、鼻、鋬、把手等附件,并盛行圈足器,尤其是高圈足器,如高柄杯、高圈足豆等。

此外,大汶口文化的陶器还广泛流行猪、狗、兽等动物造型。

新石器时代末期,即龙山文化时期,制陶技术又获得高度发展。

主要特点是,轮制技术普遍应用,灰陶和黑陶已占据主导地位,压印的绳纹、蓝纹、方格纹成为陶器中的主要纹饰。

最有代表性的陶器是山东龙山文化中的黑陶,不仅色泽黝黑明亮,器形规整,造型美观,而且胎壁很薄。

其中被称为“蛋壳陶”的一种,胎壁仅有0、3~1毫米。

制作这样薄的陶胎,无疑在陶土的加工淘洗、制坯、以及烧造等方面都需要高超的枝术。

炊器除鼎、鬹外,又出现具有三个空足的鬲和甑、鬲合成的甗。

鼎足由扁平状发展为鬼脸式的尖足,它与黑色一起形成一种威严肃穆的气氛,为龙山文化加上了一层神秘的色彩。

同时,龙山陶器更流行使用器盖、咀、流、耳、鼻、鋬等附件。

如此高水平的制陶技术,肯定只有一此专门的技术人员才能达到。

二、玉器经过长期实践,人们认识到玉石既具有生产工具所需要的硬度,又具有美丽的光泽,从而有目的地挑选来制生产工具。

后来,随着人类对装饰品和祭祀用品需求量的增多,玉石便主要被用于这些方面。

新石器时代的玉器主要出土于辽河流域的红山文化遗址,太湖流域的河姆渡遗址和良渚文化遗址,以及大汶口文化遗址。

此外,广东北部曲江一带的石峡文化遗址中也有不少制作比较精美的玉器。

玉器中数量最多的是装饰品,这类玉器大致可分为象形写实动物形态和写意的人类崇拜物及单纯供佩戴的装饰物件。

写实的动物形象多为当时人们经常接触的禽兽,红山文化的这类玉器最为出色,工匠们把玉器雕成各种形态的蝉、鸟、龟、猪等形象。

这此动物形象栩栩如生,姿态传神,无论是展翅奋飞的鸟还是四脚伏地的龟都给人以静中欲动之感。

写意的动物形象是在写实动物形象的基础上产生的,这类作品常常是根据人们的想象,对某些动物加以夸张的描绘,把人类崇拜的动物神化或把想象中的神动物化。

这些形象威严肃穆,使人望而生畏,却又寄托了人们内心的希望,这是原始图腾崇拜的反映,红山文化中有一种被称为“玉猪龙”的玉器,其头部似猪,身、尾似蛇,是猪、蛇的合体,小者形体紧凑,卷缩为饼状;大者身体弯曲为C 形,无论大小,体中都有一穿孔,显系穿绳而用。

在墓葬中,它是放在死者胸部的,推测是生前佩悬在颈上,垂于胸前,有如现今的护身符。

其它做为装饰用的玉器主要有环、璜、玦、璧、珠、管等。

祭祀和随葬用的玉器主要是琮和璧。

在良渚文化和石峡文化墓葬中都大量使用,尤以良渚文化为甚。

如江苏武进寺墩的一座良渚文化墓葬,墓主为20岁左右的男子,随葬器物共120余件,其中玉琮,玉璧竟达57件之多,几乎占全部随葬品的一半。

24件玉璧分置于头前脚后,精美者放在胸腹之上,最大的直径26·2厘米,孔径3·6厘米,厚1厘米,表面打磨光滑,平素无纹。

琮32件,有较矮的镯式琮,也有高的长方柱体琮,最长者达36厘米。

这些玉琮均为方柱圆孔,方柱体分为若干节,从1节至15节不等,一头稍大,随葬时大头朝上,小头朝下。

有的玉琮,外面镌刻兽面纹,与后来商代的兽面纹十分相似。

从玉璧的随葬位置和玉琮的形状推测,这两种玉器纯为随葬品,是当时人们尊崇的礼器,用它作为祭奠神灵,天地的神圣之物。

此外,在红山文化中还有一种专为随葬用的筒形玉器。

其形制斜口如马蹄,斜口一端稍大,在斜口内壁有棱状突起。

平口一端两侧有对称缺口或穿孔,高约16厘米左右,出土时枕于死者头颈下。

在大汶口文化的一座墓葬中,还出土了一件玉铲,造型十分精美,置于死者的腹部。

三、绘画新石器时代的彩陶,无论是色彩的搭配,还是熟练的表现手法,都凝聚了原始艺术家对大自然,对生活的细致观察,他们揭示和描绘大自然的美,同时又把和谐与希望融汇到他们笔下的彩陶图案中去。

河南省临汝县阎村出土了一件新石器时代晚期,属于仰韶文化的彩陶缸,在这件高30多厘米的陶器外腹上绘着一幅含意深刻的墨画,研究者给它取名为“鹳鱼石斧图”。