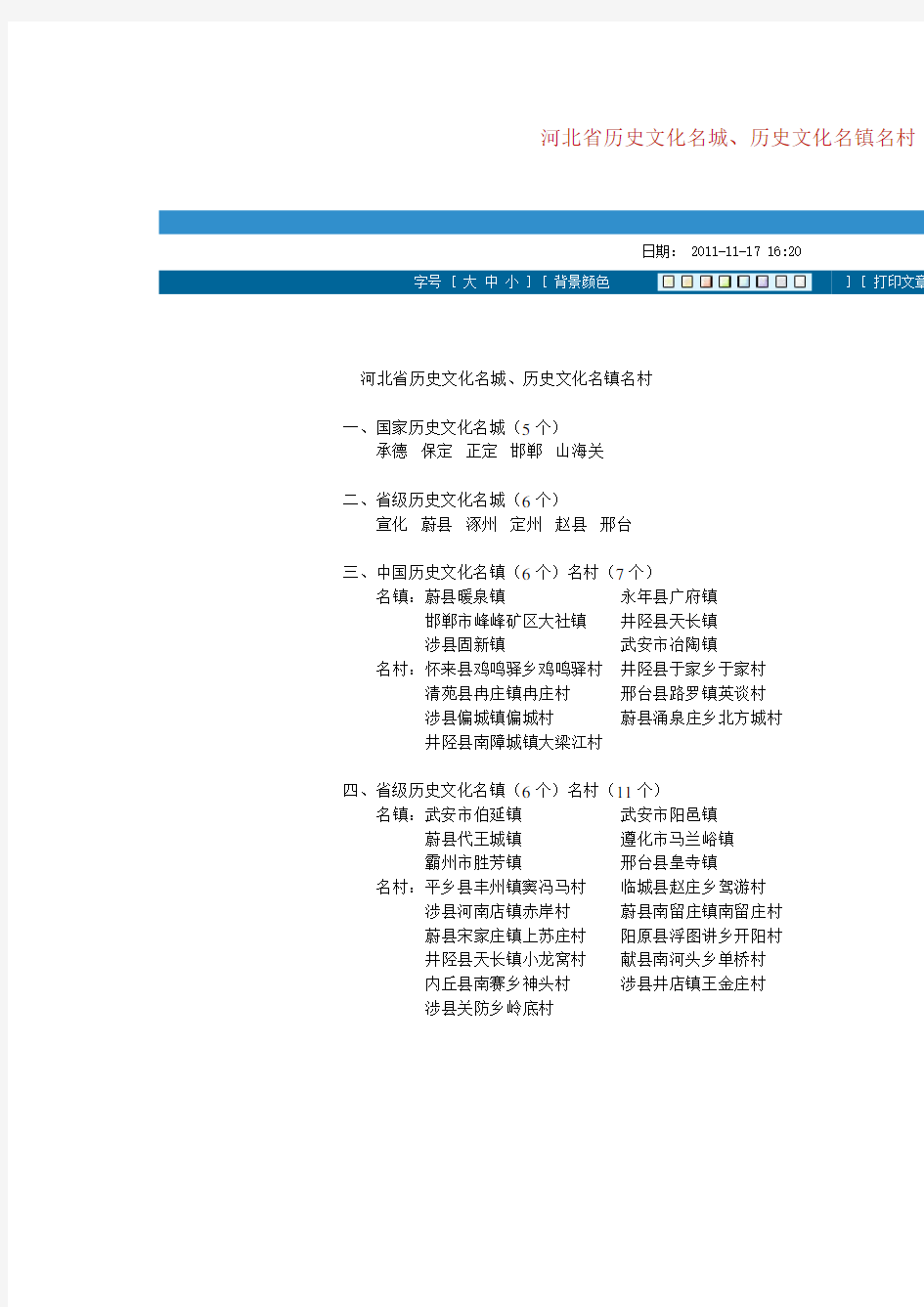

河北省历史文化名城、历史文化名镇名村

日期: 2011-11-17 16:20

字号 [ 大中小 ] [ 背景颜色] [ 打印文章

河北省历史文化名城、历史文化名镇名村

一、国家历史文化名城(5个)

承德保定正定邯郸山海关

二、省级历史文化名城(6个)

宣化蔚县涿州定州赵县邢台

三、中国历史文化名镇(6个)名村(7个)

名镇:蔚县暖泉镇永年县广府镇

邯郸市峰峰矿区大社镇井陉县天长镇

涉县固新镇武安市冶陶镇

名村:怀来县鸡鸣驿乡鸡鸣驿村井陉县于家乡于家村

清苑县冉庄镇冉庄村邢台县路罗镇英谈村

涉县偏城镇偏城村蔚县涌泉庄乡北方城村

井陉县南障城镇大梁江村

四、省级历史文化名镇(6个)名村(11个)

名镇:武安市伯延镇武安市阳邑镇

蔚县代王城镇遵化市马兰峪镇

霸州市胜芳镇邢台县皇寺镇

名村:平乡县丰州镇窦冯马村临城县赵庄乡驾游村

涉县河南店镇赤岸村蔚县南留庄镇南留庄村

蔚县宋家庄镇上苏庄村阳原县浮图讲乡开阳村

井陉县天长镇小龙窝村献县南河头乡单桥村

内丘县南赛乡神头村涉县井店镇王金庄村

涉县关防乡岭底村

历史文化名城名镇名村保护规划编制要求 (试行) 目录 第一章总则 第二章编制基本要求 第三章历史文化名城保护规划编制 第四章历史文化街区保护规划编制 第五章历史文化名镇名村保护规划编制 第六章成果要求 第七章附则

第一章总则 第一条为规范历史文化名城、名镇、名村保护规划的编制工作,提高规划的科学性,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》和《中华人民共和国文物保护法实施条例》的有关规定,制定本要求。 第二条历史文化名城、历史文化街区、历史文化名镇、名村保护规划的编制工作,适用本要求。 第三条历史文化名城、名镇保护规划的规划范围与城市、镇总体规划的范围一致,历史文化名村保护规划与村庄规划的范围一致。 历史文化名城、名镇保护规划应单独编制。历史文化名村的保护规划与村庄规划同时编制。 凡涉及文物保护单位的,应考虑与文物保护单位保护规划相衔接。 第四条编制历史文化名城保护规划应同时包括历史文化街区保护规划。 第五条编制保护规划,应当保护历史文化遗产及其历史环境,保护和延续传统格局和风貌,继承和弘扬民族与地方优秀传统文化。 第六条编制保护规划,应当以科学发展观为指导,遵循保护遗产本体及环境的真实性、完整性和保护利用的可持续性的原则,保护历史文化遗产,改善人居环境,促进经济社会协调发展。 第七条编制保护规划,应当坚持保护为主、合理利用、改善环

境、有效管理的指导思想。 第八条历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村保护规划的编制应遵守本要求规定,符合国家有关法律法规、标准规范的规定,采用符合国家有关规定的基础资料。 第九条编制保护规划,应当进行科学论证,并广泛征求有关部门、专家和公众的意见。 第二章编制基本要求 第十条保护规划的主要任务是:提出保护目标,明确保护内容,确定保护重点,划定保护和控制范围,制定保护与利用的规划措施。 第十一条历史文化名城、名镇、名村的保护内容,一般包括:(一)保护和延续古城、镇、村的传统格局、历史风貌及与其相互依存的自然景观和环境; (二)历史文化街区和其他有传统风貌的历史街巷; (三)文物保护单位、已登记尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物; (四)历史建筑,包括优秀近现代建筑; (五)传统风貌建筑; (六)历史环境要素,包括反映历史风貌的古井、围墙、石阶、铺地、驳岸、古树名木等; (七)保护特色鲜明与空间相互依存的非物质文化遗产以及优秀传统文化,继承和弘扬中华民族优秀传统文化。 第十二条编制保护规划,应当对自然与人文资源的价值、特

浙江省有哪些市浙江省城市排名 我国国家一级行政区共34个:23个省,4个直辖市,5个自治区,2个特别行政区。中国城市按省级行政区域、地级行政区域和县级行政区域 来分可分为直辖市、地级市和县级市,那幺浙江省有哪些市呢?下面小编带大家来了解一下浙江省各级城市简介和主要城市简介。 1浙江省有哪些市浙江省(11个地级市、22个县级市):11个地级市:杭州市、宁波市、温州市、嘉兴市、湖州市、绍兴市、金华市、衢州市、舟 山市、台州市、丽水市。22个县级市:建德市、富阳市、临安市、余姚市、慈溪市、奉化市、瑞安市、乐清市、海宁市、平湖市、桐乡市、诸暨市、上 虞市、嵊州市、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市、江山市、临海市、温岭市、龙泉市。浙江省省会杭州市总面积16596平方千米,其中市辖区4876平方千米,辖9个市辖区、2个县,代管2个县级市,共84个街道、86个镇、23个乡;946个社区、2069个行政村;其中市辖区共有73个街道、42个镇,882个社区、942个行政村。浙江省省会杭州地处长江三角洲南沿和钱塘江流域,地形复杂多样。杭州市西部属浙西丘陵区,主干山脉有天目山等。东部 属浙北平原,地势低平,河网密布,湖泊密布,物产丰富,具有典型的“江南水乡”特征。浙江省地处中国东南沿海长江三角洲南翼,东临东海,南接福建,西与安徽、江西相连,北与上海、江苏接壤。浙江省东西和南北的直线距离 均为450公里左右。据全国第二次土地调查结果,浙江土地面积10.18万平 方公里,为全国的1.10%,是中国面积最小的省份之一。下辖11市,其中杭州、宁波(计划单列市)为副省级城市。浙江东西和南北的直线距离均为450 公里左右,陆域面积10.18万平方公里,为中国的1.06%,是中国面积最小的

历史文化名城名镇名村保护条例(2017修正) 【法规类别】历史文化名城保护 【发布部门】国务院 【发布日期】2017.10.07 【实施日期】2017.10.07 【时效性】现行有效 【效力级别】行政法规 历史文化名城名镇名村保护条例 (2008年4月22日国务院令第524号发布根据2017年10月7日国务院令第687号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正) 第一章总则 第一条为了加强历史文化名城、名镇、名村的保护与管理,继承中华民族优秀历史文化遗产,制定本条例。 第二条历史文化名城、名镇、名村的申报、批准、规划、保护,适用本条例。 第三条历史文化名城、名镇、名村的保护应当遵循科学规划、严格保护的原则,保持和延续其传统格局和历史风貌,维护历史文化遗产的真实性和完整性,继承和弘扬中华民族优秀传统文化,正确处理经济社会发展和历史文化遗产保护的关系。 第四条国家对历史文化名城、名镇、名村的保护给予必要的资金支持。

历史文化名城、名镇、名村所在地的县级以上地方人民政府,根据本地实际情况安排保护资金,列入本级财政预算。 国家鼓励企业、事业单位、社会团体和个人参与历史文化名城、名镇、名村的保护。 第五条国务院建设主管部门会同国务院文物主管部门负责全国历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。 地方各级人民政府负责本行政区域历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。 第六条县级以上人民政府及其有关部门对在历史文化名城、名镇、名村保护工作中做出突出贡献的单位和个人,按照国家有关规定给予表彰和奖励。 第二章申报与批准 第七条具备下列条件的城市、镇、村庄,可以申报历史文化名城、名镇、名村:(一)保存文物特别丰富; (二)历史建筑集中成片; (三)保留着传统格局和历史风貌; (四)历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地,或者发生过重要历史事件,或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响,或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。 申报历史文化名城的,在所申报的历史文化名城保护范围内还应当有2个以上的历史文化街区。 第八条申报历史文化名城、名镇、名村,应当提交所申报的历史文化名城、名镇、名村的下列材料:

一、国家级历史文化名城(县区) 我国已有122个国家历史文化名城(完整名单):国务院曾于1982年、1986年、1994年先后批准了三批共99个国家历史文化名城。从2001年起开始单独批复增补,至2013年7月烟台列入为止, 先后增补了24个,总数达到123个。其中2007年增补的海口市与第三批中的海口市琼山区有时合并算为一个,所以也可以说总计122个。122个文化名城按省域分布,最多的是江苏,有11个;其次是山东9个;河南和四川则分别有8个;广东有7个。

二、中国历史文化名镇 中国历史文化名镇名村,是由建设部和国家文物局从2003年起共同组织评选的,保存文物特别丰富,且具有重大历史价值或纪念意义的,能较完整地反映一些历史时期传统风貌和地方民族特色的镇和村。 这些村镇分布在全国二十五个省份,包括太湖流域的水乡古镇群、皖南古村落群、川黔渝交界古村镇群、晋中南古村镇群、粤中古村镇群,既有乡土民俗型、传统文化型、革命历史型,又有民族特色型、商贸交通型,基本反映了中国不同地域历史文化村镇的传统风貌 中国历史文化名镇(第一批)名单 1、山西省灵石县静升镇 2、江苏省昆山市周庄镇 3、江苏省吴江市同里镇 4、江苏省苏州市吴中区甪直镇 5、浙江省嘉善县西塘镇 6、浙江省桐乡市乌镇 7、福建省上杭县古田镇 8、重庆市合川县涞滩镇 9、重庆市石柱县西沱镇 10、重庆市潼南县双江镇 中国历史文化名镇(第二批)名单 1、河北省蔚县暖泉镇 2、山西省临县碛口镇 3、辽宁省新宾满族自治县永陵镇 4、上海市金山区枫泾镇 5、江苏省苏州市吴中区木渎镇 6、江苏省太仓市沙溪镇 7、江苏省姜堰市溱潼镇 8、江苏省泰兴市黄桥镇 9、浙江省湖州市南浔区南浔镇 10、浙江省绍兴县安昌镇 11、浙江省宁波市江北区慈城镇 12、浙江省象山县石浦镇 13、福建省邵武市和平镇 14、江西省浮梁县瑶里镇 15、河南省禹州市神垕镇

金华市 古子城历史文化街区八咏老街夜景图片来源:住建部 一、城市概况 金华市地处浙江省中部,“南扼括苍,西控赣湘,北唇严杭,东屏杭绍。”为浙江之心,两浙要冲,兵家必争之地。古属越国地,秦入会稽郡。历名东阳、婺州,或设郡、州、路、府,或设道、区、专区和地区。金华市现辖金东、婺城2区,兰溪、东阳、义乌、永康4市和武义、浦江、磐安3县。 2007年3月18日,国务院批准列金华为国家历史文化名城。

古子城历史文化街区保宁门广场图片来源:视觉中国 古子城历史文化街区全景图片来源:住建部 二、历史沿革 秦王政二十五年(前222年),分吴越地置会稽郡领县二十四,而乌伤隶焉(乌伤因颜孝子而名)。西汉兴封刘濞王吴地,(乌伤县)在封內。濞诛,(乌伤县)仍隶会稽郡。新莽时,改乌伤曰乌孝。东汉初平三年(192年),分乌伤县西南置长山县(以县东北长山为名)。设西部都尉治所。三国吴宝鼎元年(266年),始分会稽郡西部置东阳郡而长山为附郭之县。南朝陈天嘉三年(562年)为金华郡(郡以山名),郡治长山。隋开皇九年(589年),废东阳郡,又分吴州置婺州。唐天宝元年(742年)复曰东阳郡,领金华、义乌、兰溪、武成六县。乾元元年(758年),复改东阳郡为婺州。五代、吴越后晋天福四年(939年),升婺州为武胜军。北宋淳化元年(990年)改武胜军为保宁军。元至元十四年(1277年),改为婺州路。至正十八年(1358年),朱元璋攻取婺州路,改宁越府,设江南行中书省分省与此。至正二十二年又改宁越为金华府领县七。明成化七年(1471年),又割县西南界白沙乡五都之地属于汤溪,金华府

辖金华、兰溪、东阳、义乌、永康、武义、浦江、汤溪八县,故有“八婺”之称。清沿明制。1912年废府。1914年置金华道,辖区扩及原衢州、严州府。1927年废道,各县仍直属于省。 1949年5月7日,金华解放,设立浙江省第八行政区。10月,改名金华专区。1955年3月,衢州专区撤销并入。1968年4月,改为金华地区。1985年5月,撤销金华地区,原金华、衢州两县级市分别升为地级市,实行市管县体制,并于金华城区设立婺城区,郊区设立金华县。原金华地区的龙游、开化、常山、江山县划归衢州市管辖。2000年12月31日,撤销金华县,设立金华市金东区。 历史建筑-老火车站图片来源:住建部 三、历史文化价值 金华历史文化名城的价值特色主要体现在以下几个方面:

国家级历史文化名城申报标准 第二章申报与批准 第七条具备下列条件的城市、镇、村庄,可以申报历史文化名城、名镇、名村: (一)保存文物特别丰富; (二)历史建筑集中成片; (三)保留着传统格局和历史风貌; (四)历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地,或者发生过重要历史事件,或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响,或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。 申报历史文化名城的,在所申报的历史文化名城保护范围内还应当有2个以上的历史文化街区。 第八条申报历史文化名城、名镇、名村,应当提交所申报的历史文化名城、名镇、名村的下列材料: (一)历史沿革、地方特色和历史文化价值的说明; (二)传统格局和历史风貌的现状; (三)保护范围; (四)不可移动文物、历史建筑、历史文化街区的清单; (五)保护工作情况、保护目标和保护要求。 第九条申报历史文化名城,由省、自治区、直辖市人民政府提出申请,经国务院建设主管部门会同国务院文物主管部门组织有关部门、专家进行论证,提出审查意见,报国务院批准公布。 申报历史文化名镇、名村,由所在地县级人民政府提出申请,经省、自治区、直辖市人民政府确定的保护主管部门会同同级文物主管部门组织有关部门、专家进行论证,提出审查意见,报省、自治区、直辖市人民政府批准公布。 第十条对符合本条例第七条规定的条件而没有申报历史文化名城的城市,国务院建设主管部门会同国务院文物主管部门可以向该城市所在地的省、自治区人民政府提出申报建议;仍不申报的,可以直接向国务院提出确定该城市为历史文化名城的建议。 对符合本条例第七条规定的条件而没有申报历史文化名镇、名村的镇、村庄,省、自治区、直辖市人民政府确定的保护主管部门会同同级文物主管部门可以向

历史文化名城名镇名村保护条例 中华人民共和国国务院令 第524号 《历史文化名城名镇名村保护条例》已经2008年4月2日国务院第3次常务会议通过,现予公布,自2008年7月1日起施行。 总理温家宝 二○○八年四月二十二日 历史文化名城名镇名村保护条例 第一章总则 第一条为了加强历史文化名城、名镇、名村的保护与管理,继承中华民族优秀历史文化遗产,制定本条例。 第二条历史文化名城、名镇、名村的申报、批准、规划、保护,适用本条例。 第三条历史文化名城、名镇、名村的保护应当遵循科学规划、严格保护的原则,保持和延续其传统格局和历史风貌,维护历史文化遗产的真实性和完整性,继承和弘扬中华民族优秀传统文化,正确处理经济社会发展和历史文化遗产保护的关系。 第四条国家对历史文化名城、名镇、名村的保护给予必要的资金支持。 历史文化名城、名镇、名村所在地的县级以上地方人民政府,根据本地实际情况安排保护资金,列入本级财政预算。 国家鼓励企业、事业单位、社会团体和个人参与历史文化名城、名镇、名村的保护。 第五条国务院建设主管部门会同国务院文物主管部门负责全国历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。 地方各级人民政府负责本行政区域历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。 第六条县级以上人民政府及其有关部门对在历史文化名城、名镇、名村保护工作中做出突出贡献的单位和个人,按照国家有关规定给予表彰和奖励。 第二章申报与批准 第七条具备下列条件的城市、镇、村庄,可以申报历史文化名城、名镇、名村: (一)保存文物特别丰富; (二)历史建筑集中成片; (三)保留着传统格局和历史风貌; (四)历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地,或者发生过重要历史事件,或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响,或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。 申报历史文化名城的,在所申报的历史文化名城保护范围内还应当有2个以上的历史文化街区。

历史文化名城保护规划规范 (GB50357-2005) 1总则 1.0.1为确保我国历史文化遗产得到切实的保护,使历史文化遗产的保护规划及其实施管理工作科学、合理、有效进行,制定本规范。 1.0.2本规范适用于历史文化名城、历史文化街区和文物保护单位的保护规划。 l.0.3保护规划必须遵循下列原则: l保护历史真实载体的原则: 2保护历史环境的原则; 3合理利用、永续利用的原则。 1.0.4保护规划应全面和深入调查历史文化遗产的历史及现状,分析研究文化内涵、价值和特色,确定保护的总体目标和原则。 1.0.5保护规划应在有效保护历史文化遗产的基础上,改善城市环境,适应现代生活的物质和精神需求,促进经济、社会协调发展。 1.0.6保护规划应研究确定历史文化遗产的保护措施与利用途径,充分体现历史文化遗产的历史、科学和艺术价值,并应对历史文化遗产利用的方式和强度提出要求。 1.0.7历史文化名城保护规划应纳入城市总体规划。历史文化名城的保护应成为城市经济与社会发展政策的组成部分。城市用地布局的调整、发展用地的选择、道路与工程管网的选线以及其他大型工程设施的选址应有利于历史文化名城的保护。 1.0.8对确有历史、科学和艺术价值,未列人文物保护单位的文物古迹和未列入历史文化街区的历史地段,保护规划应提出申报建议。 1.0.9非历史文化名城的历史城区、历史地段、文物古迹的保护规划以及历史文化村、镇的保护规划可依照本规范执行。 1.0.10历史文化名城保护规划除应遵守本规范规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1历史文化名城 historic city 经国务院批准公布的保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城

浙江省城市设计编制导则 前言 为了推动我省的城市设计编制和管理工作的系统化、规范化,提升我省的城市设计编制和管理水平,促进城市特色的形成和环境品质的提升, 2OI2年5月省建设厅组织省城乡规划设计研究院开展《浙江省城市设计编制导则》研究制定工作。编制组深入研究国内外关于城市设计的理论和方法,借鉴国内其它省、市的城市设计编制导则,对国内已建成的城市设计案例效果进行考察和分析,并结合我省城市设计编制和管理的实际,在广泛征求意见的基础上,形成最终成果。 《浙江省城市设计编制导则》分五个部分: 1) 总则; 2) 总体城市设计; 3) 详细城市设计; 4) 实施性城市设计; 5) 城市设计的组织管理。在"总则"中,明确了目的、适用对象与内容、解释单位以及城市设计的目的、基本原则和层次划分等。根据"总体城市设计, "详细城市设计"、"实施性城市设计"这三个层次城市设计的各自特点,从主要任务、资料收集重点、主要内容、成果内容和要求四个方面分别提出了有针对性的具体要求。在"城市设计的组织管理" 中,对城市设计的组织编制、实施管理等提出了相应要求和建议。 1 总则 1.1 关于本导则 1.1.1 为了提高城市规划编制质量,规范城市设计编制的技术要求和组织、管理、实施,特制定本导则。 1.1.2 本导则适用于浙江省内各市?¢ 县 (市) 和建制镇单独编制的城市设计。 1.1.3 在各层次的法定规划编制过程中,应运用城市设计方法,对城市特色和空间环境景观做出统一规划,其内容却要求参照本导则的相关规定。

1.1.4 本导则所规定的城市设计内容和深度为基本要求,在城市设计编制中,应根据实际情况,在此基础上补充和深化。 1.1.5 本导则由浙江省住房与城乡建设厅负责解释。 1.1.6 本导则自发布之日起施行。 l.2 关于城市设计 1.2.1 城市设计的编制目的: 城市设计以城市空间景观为重点研究对象,以塑造特色城市形象和提高城市环境品质为主要目的,并作为编制相关法定规划的前期研究成果和建设工程设计方案设计、审批的参考依据。 1.2.2 城市设计的基本原则 1、以人为本。满足人的使用功能和审美要求,营造人性化的城市空间环境。 2 、保护自然,传承文脉。严格保护自然生态环境和历史文化遗产,创造体现自然山水格局,延续历史文脉,独具一格的城市风貌。 3、体现时代特色。体现先进的城市发展理念,设计低碳生态具有时代特色的城市空间环境。 4、注重可实施性。加强城市功能、业态、交通、基础设施等的经济和技术合理性的研究,以保证实施的可行性。 l.2.3 根据现行城市规划编制体系和城市设计的目的、作用,结合我省实际,将城市设计分为三个层次: 总体城市设计、详细城市设计和实施性城市设计。 1、总体城市设计。针对城市整体或城市分区,研究城市总体空间格局和景观风貌特征,定位城市形象,构筑空间景观系统框架,对空间景观要素系统提出总体要求。 2、详细城市设计: 针对城市重点地区,研究规划范围内的空间景观结构和景观风貌特征,对空间景观要素进行详细设计。 3、实施性城市设计: 针对己经确定用地性质、近期拟实施建设的城市重要区块或建设项目,充分考虑实施建设需要,对空间景观要素进行深化设计。 2 总体城市设计

国家历史文化名城申报管理办法 (试行) 为进一步加强和规范国家历史文化名城申报管理工作,依据《中华人民共和国文物保护法》《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关法律法规规定,制定本办法。 一、适用范围 本办法适用于国家历史文化名城申报和指定工作。 二、条件标准 (一)国家历史文化名城应具有下列重要历史文化价值之一。 1.与中国悠久连续的文明历史有直接和重要关联。在国家政权、制度文明、国家礼仪、农业手工业发展、商贸交流、社会组织、思想文化、宗教信仰、文学艺术、科学技术、城市与建筑、自然地理、人文地理、军事防御等方面具有重要地位。 2.与中国近现代政治制度、经济生活、社会形态、科技文化发展有直接和重要关联。突出反映近现代战争冲突与灾害应对、革命运动与政治体制变革、工商业发展、生活方式变迁、新思想新文化传播、科学技术发展、城市与建筑等方面的历史进程或杰出成就。 3.见证中国共产党团结带领中国人民不懈奋斗的光辉历程。突出反映中国共产党诞生、创建革命根据地、长征、

建立抗日民族统一战线、夺取人民解放战争胜利、完成新民主主义革命等方面的伟大历史贡献。 4.见证中华人民共和国成立与发展历程。突出反映社会主义制度建立与发展、工业体系建立、科技进步、城市建设、重大工程建设等方面取得的巨大成就。 5.见证改革开放和社会主义现代化的伟大征程。突出反映中国特色社会主义制度建立、社会主义市场经济体制确立、经济特区建设发展、沿海开放城市发展、科技创新和重大工程建设等方面取得的伟大成就。 6.突出体现中华民族文化多样性,集中反映本地区文化特色、民族特色或见证多民族交流融合。 (二)国家历史文化名城应具有能够体现上述历史文化价值的物质载体和空间环境。 1.体现特定历史时期的城市格局风貌、历史文化街区和历史建筑保存完好。历史文化街区不少于2片,每片历史文化街区的核心保护范围面积不小于1公顷、50米以上历史街巷不少于4条、历史建筑不少于10处。 2.各级文物保护单位不少于10处,保存状态良好,且能够体现城市历史文化核心价值。 三、工作要求 申报国家历史文化名城的城市(县)应满足以下工作要求: (一)完成保护对象测绘建档、建库、挂牌工作。

福建4座国家历史文化名城 福建4座国家历史文化名城?1982年2月8日,第一批24座国家历史文化名城公布,泉州市入选 1986年12月8日经国务院批准的第二批国家历史文化名城 有38座,福州市、漳州市入选 1994年1月4日批准国家第三批历史文化名城名单(37座)长汀县入选。 ?福州市 周属七闽地。 公元前222年,秦朝设闽中郡(今福州隶属于它)。汉高帝 五年(公元前202年)无诸被正式封为闽越国国王,今福州 冶山一带的冶城建都,又称东冶,乃福州建城之始。 始元二年(公元前85年)才在此设立冶县。东汉末改属南 部都尉。三国吴为建安郡地,时置候官县于此。晋太康三年 (282年),始置晋安郡,属扬州;东晋改隶江州。宋、齐、梁 因之。陈兼置闽州,寻废;又置丰州。隋平陈,郡废,改州 曰泉州;大业初,复曰闽州; 大业三年(607年),改为建安郡。唐武德六年(623年),仍曰泉州;景云二年(711年),改为闽州(并置中都督府,督闽、

建、泉、漳、潮五州);); 唐开元十三年(725年),原闽州改名为福州,福州之名肇始。二十一年置经略使,改督福、建、汀、泉四州.天宝初,曰长乐郡;乾元初,复为福州(改经略使为都防御使兼宁海军使, 元和六年废,又置福建观察使,领福、建、泉、漳、汀五州; 乾宁四年,升为威武军节度使,以授王潮)。 五代时,王氏据有其地,升为长乐府,后仍旧为福州。开平 三年(909年),王审知建立闽国、定都福州。后梁贞明六年(920年),升为大都督府;后唐天成元年(926年),王延翰建闽国;后唐长兴四年(933年),王延钧升为长乐府;保大三年(945年)闽国被南唐所灭,王延政号为南都,也作东都; 三年,属南唐,明年属吴越,仍曰福州威武军;开运四年(947年)吴越击败军阀李弘义而控制了福州,直至太平兴国三年(978年)北宋吞并吴越、占领福州为止。 福州城在五代非常繁荣,城池的扩建将乌山、于山、屏山圈 入城内,从此福州也得名“三山”。 周广顺初,改曰彰武军。 宋仍为福州(亦曰长乐郡威武军),为福建路治;宋治平二年(1065年),福州太守张伯玉在福州遍植榕树,“榕城”之名由此而来。德祐二年(1276年),蒙古军队攻占临安后,南 宋益王赵昰以福州为行都称帝,改年号景炎,升福安府。元 改福州路,为福建道宣慰司、福建行省治。

浙江省城市总体规划成果标准(试行) 浙江省住房和城乡建设厅

目录 1.总则 (4) 1.1目标依据 (4) 1.2适用范围 (4) 1.3编制原则 (4) 2.编制内容 (5) 2.1成果构成 (5) 2.2规划内容要求 (5) 2.3规划图纸要求 (13) 3.成果格式 (17) 3.1纸质成果格式 (17) 3.2电子成果格式 (19) 4.附表 (21) 附表4.1 规划指标体系表 (21) 附表4.2 规划区(县(市)域)城乡用地统计表 (23) 附表4.3 中心城区、镇城乡建设用地汇总表 (24) 附表4.4 中心城区城市建设用地平衡表 (25) 附录1:设区市城市总体规划规划图纸参考目录 (27)

附录2:县(市)域总体规划规划图纸参考目录 (29) 附录3:浙江省城市总体规划CAD成果制图标准 (31)

1.总则 1.1目标依据 为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和省委、省政府《关于进一步加强城市规划建设管理工作加快建设现代化城市的实施意见》的工作要求,加快推进我省城市总体规划改革和全省城乡规划信息系统建设,规范城市总体规划编制内容和成果格式,依据国家、省相关法律、法规及规范要求,制订本标准。 1.2适用范围 本标准所称城市总体规划包括设区市城市总体规划与县(市)域总体规划。 本标准适用于浙江省城市总体规划编制及成果入库工作。由国务院审批的设区市城市总体规划应同时符合国家相关规定与要求。1.3编制原则 城市总体规划是全局性、综合性规划,在城市发展中具有战略引领和刚性控制作用,城市总体规划编制要落实“多规合一”要求,实现强制性内容分类分级管控和刚性传递,并加强公众参与。

《历史文化名城名镇名村保护条例》释义 第一章总则 本章共六条,主要规定了《条例》的立法目的、适用范围,历史文化名城、名镇、名村保护的基本原则,历史文化名城、名镇、名村保护资金,历史文化名城、名镇、名村保护和监督管理体制,历史文化名城、名镇、名村保护的激励机制; 总则在整个《条例》中起着统领的作用,集中反映了《条例》的立法精神和宗旨,是整个《条例》制度安排的中体现,因此,学习和掌握《条例》,首先应该理解和领会总则的各条规定。 第一条为了加强历史文化名城、名镇、名村的保护与管理,继承中华民族优秀历史文化遗产,制定本条例。 [释义] 本条是关于《条例》立法宗旨的规定(一)关于《条例》的立法宗旨 历史文化名城、名镇、名村是我国历史文化遗产的重要组成部分。切实保护好这些历史文化遗产,是保持民族文化传承、增强民族凝聚力的重要文化基础,也是建设社会主义先进文化、深入贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的必然要求。 改革开放以来,我国历史文化名城、名镇、名村的保护工作取得了很大的进展。自1982年至今(注:2008年),全国共公布了109个中国历史文化名城、85个中国历史文化名镇、72个中国历史文化名村,对继承和弘扬中华民族优秀传统文化,发挥了积极的作用。但是,随着国民经济和社会的发展,各地城镇化进程明显加快,建设量大面广,历史文化名城、名镇、名村的保护工作也面临一些亟待解决的问题。 一是,由于保护措施不力,管理不到位,过度开发和不合理的利用,许多重要历史文化遗产正在消失,传统格局和历史风貌遭到严重破坏。历史文化遗产是不可再生的珍贵资源。由于对严重影响和破坏历史风貌的行为没有明确的禁止性规定,不少历史文化名城、名镇、名村的传统格局和历史风貌遭到破坏。有的名镇、名村,从规划手法到建设模式,都盲目模仿大中城市的风格,忽视历史文化街区、村镇的空间格局、尺度和地方文化传统特色等问题,简单生硬地建大广场、修宽马路,严重影响了传统格局和历史风貌。有的地方不注重真实历史文化遗存的保护,拆真建假,大搞“仿古街”等假古董,一些重要的历史建筑却被拆毁,严重破坏了历史文化遗产的真实性和完整性。有的历史建筑所有权人或者使用权人随意改变历史建筑的结构、使用性质,或者

浙江省人民代表大会常务委员会公告 第82号 《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》已于2012年9月28日经浙江省第十一届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过,现予公布,自2012年12月1日起施行。 浙江省人民代表大会常务委员会 2012年9月28日

浙江省历史文化名城名镇名村保护条例 (2012年9月28日浙江省第十一届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过) 第一章总则 第一条为了加强历史文化名城、街区、名镇、名村的保护与管理,继承优秀历史文化遗产,根据国务院《历史文化名城名镇名村保护条例》和其他有关法律、行政法规的规定,结合本省实际,制定本条例。 第二条本省行政区域内历史文化名城、街区、名镇、名村的保护与管理,适用本条例。 本省行政区域内历史建筑的保护与管理,按照本条例有关规定执行。 第三条各级人民政府负责本行政区域内历史文化名城、街区、名镇、名村的保护与监督管理工作,将历史文化名城、街区、名镇、名村的保护纳入国民经济和社会发展规划,所需资金纳入本级财政预算。 第四条历史文化名城所在地城市、县人民政府应当成立保护委员会,历史文化街区、名镇、名村所在地城市、县级人民政府可以成立保护委员会。 保护委员会由人民政府负责人、相关部门负责人以及有关专家和公众代表组成,负责研究历史文化名城、街区、名镇、名村保护和管理中的重大问题,协调和监督保护规划的实施等工作。 第五条县级以上人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门,负责本行政区域内历史文化名城、街区、名镇、名村的申报、保护规划的编制与实施、监督检查等具体工作。 其他有关部门应当按照各自职责,共同做好历史文化名城、街区、名镇、名村的保护与监督管理工作。

住房和城乡建设部、国家文物局关于印发《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求》(试行)的通知 【法规类别】城市规划与开发建设历史文化名城保护 【发文字号】建规[2012]195号 【发布部门】住房和城乡建设部国家文物局 【发布日期】2012.11.16 【实施日期】2012.11.16 【时效性】现行有效 【效力级别】XE0303 住房和城乡建设部、国家文物局关于印发《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求》 (试行)的通知 (建规〔2012〕195号) 各省、自治区住房城乡建设厅、文物局,直辖市建委(规划局、规划委)、文物局: 为贯彻落实《历史文化名城名镇名村保护条例》的有关要求,加强历史文化名城名镇名村保护规划编制工作,提高规划编制的科学性、规范性和可操作性,更好的指导保护工作开展,我们组织编制了《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求》(试行),现印发给你们,请认真贯彻执行。 执行过程中有何意见建议,请及时反馈给我们。 住房和城乡建设部

国家文物局 2012年11月16日历史文化名城名镇名村保护规划编制要求(试行) 目录 第一章总则 第二章编制基本要求 第三章历史文化名城保护规划编制 第四章历史文化街区保护规划编制 第五章历史文化名镇名村保护规划编制 第六章成果要求 第七章附则 第一章总则 第一条为规范历史文化名城、名镇、名村保护规划的编制工作,提高规划的科学性,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国文物保护法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》和《中华人民共和国文物保护法实施条例》的有关规定,制定本要求。

第二条历史文化名城、历史文化街区、历史文化名镇、名村保护规划的编制工作,适用本要求。 第三条历史文化名城、名镇保护规划的规划范围与城市、镇总体规划的范围一致,历史文化名村保护规划与村庄规划的范围一致。 历史文化名城、名镇保护规划应单独编制。历史文化名村的保护规划与村庄规划同时编制。 凡涉及文物保护单位的,应考虑与文物保护单位保护规划相衔接。 第四条编制历史文化名城保护规划应同时包括历史文化街区保护规划。 第五条编制保护规划,应当保护历史文化遗产及其历史环境,保护和延续传统格局和风貌,继承和弘扬民族与地方优秀传统文化。 第六条编制保护规划,应当以科学发展观为指导,遵循保护遗产本体及环境的真实性、完整性和保护利用的可持续性的原则,保护历史文化遗产,改善人居环境,促进经济社会协调发展。 第七条编制保护规划,应当坚持保护为主、合理利用、改善环境、有效管理的指导思想。 第八条历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村保护规划的编制应遵守本要求规定,符合国家有关法律法规、标准规范的规定,采用符合国家有关规定的基础资料。

中国十大历史文化名城 原文地址:中国十大历史文化名城作者:书画佳人马青原 中国十大历史文化名城 北京:燕、蓟重镇,辽的陪都,金、元、明、清的故都,地上地下文物保存非常丰富,为世界闻名的历史文化古城。有天安门、人民英雄纪念碑、毛主席纪念堂、故宫、北海、天坛、颐和园、十三陵、万里长城和中国猿人遗址等重要革命和历史文物。 西安:位于关中平原渭河南岸,原名长安。周、秦、汉、西晋、前秦、赵秦、后秦、西魏、北周、隋、唐都建都于此,是世界闻名的历史古城。遗存有大量地上地下文物,如西周的丰、镐,秦阿房宫,汉长安城,唐大明宫遗址、大雁塔、

小雁塔以及明钟楼、鼓楼、碑林等。周围还有秦俑博物馆、古咸阳城、半坡遗址等。 南京:公元前472年迄今建城史已有2471年。公元3世纪以来,先后有东吴、东晋、和南朝的宋、齐、梁、陈(史称六朝)、以及南唐、明、太平天国、中华民国共10个朝代和政权在南京建都立国,文物古迹很多,有石头城、南朝陵墓、石刻和明孝陵、明故宫遗址、太平天国天王府、孙中山临时大总统办公处、中山陵等。 洛阳:为我国著名的九朝故都。名胜古迹以市南龙门石窟最有名。城东白马寺是我国第一座佛寺。还有汉魏故城遗址、

西周王城、隋唐故城遗址、关林以及大量的古墓葬。 苏州:公元前514年吴国建都于此,隋、唐为苏州治所,宋代为平江府,历来是商业手工业繁盛的江南大都市。保存着许多著名的古代园林,集中了宋元明清的园林艺术精华,文物保护单位现共有489处,数量仅次于北京和西安,世界文化遗产共9处。名胜古迹遍布全城,如虎丘、拙政园、狮子林、留园、沧浪亭、寒山寺等。 杭州:我国古都之一,秦置钱塘县,隋为杭州治,五代时是吴越国都,南宋时以此为行都,是世界著名的游览城市,西湖风景秀丽,名胜古迹很多,如灵隐寺、岳庙、六和塔等。

特集 SPECIAL COLLECTION 历史城镇保护与发展?理论与研究 我国历史文化名城名镇名村保护的回顾和展望 赵勇1 唐渭荣2 龙丽民3 王兆芳3 作者单位:1 中国城市科学研究会(北京,100835) 2 河北省城乡规划设计研究院(石家庄,050021) 3 河北师范大学资源与环境科学学院(石家庄,050024)收稿日期:2012-05-03 摘要/回顾1982年以来30年我国历史文化名城名镇名村保护发展历程,初步分为历史文化名城保护兴起、历史文化街区深入保护、历史文化名城名镇名村全面保护3个阶段,从历史文化名城名镇名村评选评价、保护体系、保护规划等方面探讨了一些概念和方法问题,并对我国今后的历史文化名城名镇名村保护提出了工作和研究建议。 关键词/历史文化名城名镇名村 保护体系 保护规划ABSTRACT/ The domestic conservation of historic and cultural city, town and village has got fruitful achievements under the concern of the government and society since 1982. But there are some problems in aspects of improving conservation system, ascertaining resources, launching salvage conservation, reinforcing management, multidisciplinary participation and reasonable utilization etc. In addition, this paper proposes suggestions about the conservation and relevant research. KEY WORDS/ historic and cultural city,town and village, conservation system, conservation planning 从1982年我国公布第一批国家历史文化名城以来,至今已有30年的时间。2003年建设部(2008年更名为住建部)和国家文物局陆续公布了5批350个中国历史文化名镇名村,历史文化名城名镇名村已经成为我国文化遗产保护的重要组成部分,日益受到我国政府和社会各界的关注。但纵观历史文化名城名镇名村保护发展,目前仍然存在不少实践问题和认识误区,一些保护概念和保护方法还需要梳理和辨析。1 保护工作回顾 我国历史文化名城名镇名村保护研究和实践的30年,大致可分为3个阶段:1.1 历史文化名城保护兴起 1982~1994年左右。1982年是重要的一年,国家颁布第一部《文物保护法》,正式建立我国历史文化名城保护制度,公布了第一批24个历史文化名城、第二批62处全国重点文物保护单位,我国文化遗产保护在文革以后迎来崭新的开始。之后,国务院先后于1986、1994年公布了第二、三批历史文化名城;1988年又公布了第三批全国重点文物保护单位。1989年颁布《城市规划法》,强调城市规划应保护历史文化遗产。随着城镇化速度不断加快,城镇建设改造大规模展开,一批学者针对当时保护与发展出现的矛盾问题,分别就我国历史文化名城的保护与建设、规划结构与旧城更新、传统特点和风貌保护、特色要素和保护范围、保护概念和保护对策[1-4]等问题展开探讨,奠定了我国历史文化名城保护的研究基础。1.2 历史文化街区深入保护 1995~2002年左右。随着历史文化名城保护的发展,越来越认识到历史文化街区是历史文化名城保护的重要层次。1996年在黄山召开的历史街区保护研讨会和1997年建设部转发的《黄山市屯溪老街区历史文化保护区保护管理暂行办法》,明确了历史文化街区的重要地位和保护原则方法;1997年国家又设立历史文化名城专项保护基金,对16个历史文化街区进行资助。2002年新修订的《文物保护法》,正式建立历史文化街区保护制度,我国历史文化遗产保护逐步走向成熟与完善,江苏、浙江、广州、昆明等地方历史文化名城名镇保护法规也相继出台。同时,历史文化名城数量增至101座,平遥、丽江两座历史文化名城于1997年、皖南古村落(宏村、西递)于2000年先后被列为世界文化遗产。1996~2001年,国务院公布第四、五批全国重点文物保护单位,总数增至1276处。历史文化村镇保护工作在地方政府率先展开,周庄、同里、乌镇等一批古镇被列为省级历史文化名镇。这一时期,不少学者开展了对历史文化街区概念方法、保护规划、建筑保护更新以及历史文化名城类型特点和保护实践[5-8]的研究,有关历史文化村镇保护的研究则集中在聚落景观、价值特色以及保护规划[9-11]等方面。

历史文化名城——溪口 溪口镇位于长三角南翼,宁波市西部,区域面积381.6平方公里,下辖55个行政村、6个社区,常住人口10余万,是浙江省最大镇之一。溪口素有“蒋氏故里、弥勒圣地、山水天堂”之称,是国家级风景名胜区和宁波市唯一的国家AAAAA旅游景区。经过多年努力,溪口城镇建设成效显著,先后获得全国小城镇发展改革试点镇、全国小城镇建设示范镇、联合国计划开发署可持续发展中国小城镇试点单位、全国环境优美乡镇、国家卫生镇、全国文明镇、全国美丽宜居小镇等荣誉,并代表亚洲入选上海世博会城市未来馆。特别是近年来,依托浙江省小城市培育试点和宁波市卫星城市改革试点平台优势,以打造“海内外著名旅游小城市、长三角特色休闲度假会议基地、浙东城乡协调发展示范区、宁波最佳生态人居区”为目标,实现经济社会平稳较快发展,2013年完成地区生产总值40.87亿元,公共财政预算收入5.37亿元,固定资产投资17.21亿元,城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到28742元和16390元。 融入城市的步伐在加快 早在2012年,为进一步优化功能布局,溪口调整确立了“一心两翼”的小城市发展总体思路,暨中部以古镇和雪窦山为核心形成特色文化体验区,东翼以现代产业为支撑建设城市人居区,西翼以生态为基础打造山水度假区,将有限的要素资源集约利用,从而更好地发挥宁波大都市圈功能组件作用。 在此基础上,剡溪中学、武岭公园、畸山菜场、商品住宅区、公共停车场等一批居民生活类项目陆续建成。污水管网纳管、主

要路段街面改造、夜间亮灯工程、自来水厂设备提升等基础设施不断完善。溪口公共交通体系改造提升,随着江拔线、弥勒大道等路网的贯通,去年新客运中心启用,至奉化城区的3条公交线路也开始运营,溪口已正式进入宁波同城半小时生活圈。综合执法中心、审批服务中心、劳动保障中心的建立让人们享受到了办事不出镇的便利,电影院、大型超市、镇域出租车更使溪口居民有了身在城市的优越感。 如今,溪口镇建成区已拓展至7.5平方公里,建成区常住人口超过5万人,其中东部湖山新城、状元岙文体创意区等平台已落实住宅、酒店及产业项目进驻,人口城镇化进程将明显加快。同时,两个“一体化”效率稳步提升,“景城一体化”全面实现核心区道路数字管控,“城乡一体化”推进水、电、网、路、公共服务继续向农村地区延伸。 幸福美丽的家园在兴起 “村点出彩、沿线美丽、面上洁净”是溪口镇着力构建的乡村新风貌,早在2008年就已推出“三类先进村”样板创建工程。目前,55个宁波市级环境整治村实现全覆盖;沿路、沿河、沿景区“三沿区块”的10个特色示范村亮点纷呈,如新建的桃花、桕坑的银杏、锦溪的香榧,去年溪口获评为全国一村一品示范镇;岩头、三十六湾2个景区精品村成效显著,其中“民国第一村”岩头村投资2200余万元,突出“以旧修旧、青砖黛瓦”特色,成功创建国家AAA级旅游景区,年收入从5万元迅速增至200余万元;“高山花园村”三十六湾村成为省“三星级乡村旅游点”。 溪口连续7年制定出台《新农村建设若干政策意见》,镇级

一、城市简介

滔滔长江,奔流不息,在万顷波涛即将入海之际,她放缓匆匆东行的脚步,用甘甜的乳汁滋润着江苏省首批历史文化名城——泰州。有着“祥泰之州”美誉的泰州,具有6000多年的文明史和2100多年的建置史。江淮海三水在此交会,气势磅礴,唐代诗人王维为之惊叹:“浮于淮泗,浩然天波,海潮喷于乾坤,江城入于泱漭”。泰州历史悠久,文化底蕴深厚,名胜古迹众多,人文荟萃,名贤辈出,“儒风之盛、夙冠淮南”,素有“汉唐古郡、淮海名区”之称。 (一)基本情况 泰州市是江苏省省辖市,地处江苏中部,长江北岸。东邻南通,北接盐城,西连扬州,南与镇江、常州、无锡隔江相望。泰州属亚热带湿润季风区,气候温和,四季分明,常年主导风向为东南风,年平均气温为14.7度;地势平坦,河网纵横,南高北低,物产丰饶,经济繁荣,通江达海,是长三角经济区16座中心城市之一。 1996年7月,经国务院批准设地级泰州市;现辖兴化、靖江、泰 兴、姜堰四个县级市和海陵、高港两个区。2010年底,全市总面积5787平方公里,总人口504.65万;泰州市区处于市域西南,行政面积639.6平方公里,建成区面积80平方公里,人口82.72万,是全市政治、经济、文化中心。 泰州地处沿海和长江“T”型产业带的结合部,有良好的区位优势、

资源条件和经济基础。2100多年的岁月流转、沧海变迁,泰州越发显得清新脱俗,先后被评为“国家卫生城市”、“国家园林城市”、“国家环保模范城市”、“中国优秀旅游城市”、“中国宜居城市”、“中国最佳管理城市”、“全国双拥模范城市”和“全国科技进步先进市”等。 (二)历史沿革 1、建制沿革 夏周至战国时期,淮夷散居滨海临江地带,多从事渔猎,其时泰州称海阳(面海朝阳),为滨海重镇。其地历属吴、越、楚等国,楚时为海阳邑地。 秦,海阳属东海郡。 西汉,武帝元狩六年(公元前117年)设置临淮郡,下辖29个县,其中有海陵县,“以其地傍海而高故曰海陵”。 新莽,海陵县改称亭间,属淮平郡。 东汉,海陵县属广陵郡。 三国,江淮之间为魏吴战场,海陵县废。 西晋,太康元年(公元280年)海陵县复立,属广陵郡。 东晋,义熙七年(公元411年)设海陵郡,辖建陵等5县。 刘宋,海陵县属广陵郡。 南齐,海陵县属广陵郡。 梁,海陵县改属海陵郡。海陵郡郡治移治海陵县,下辖海陵、建陵、宁海、如皋、临江、蒲涛、临泽7县。海陵郡属南兖州。 陈,太建五年(公元573年),海陵郡属南兖州,辖海陵等7县。 隋,开皇三年(公元583年),海陵郡废。建陵县并入海陵县,