模拟降雨条件下农田径流中氮的流失过程

- 格式:pdf

- 大小:204.27 KB

- 文档页数:5

模拟降雨条件下自然堆土流失特征研究苏芳莉;林佳旭;乔琳;蒋晓娇;谢艾楠;胡绍刚【摘要】探讨沈阳草甸土区不同植被类型与降雨强度对自然堆土产沙量、径流量的影响,为研究区水土流失防治与土地利用规划提供理论依据.采用两因素、三水平、三重复平行试验,利用人工降雨装置对3种植被类型(农田、荒地、林地)自然堆土进行3种降雨强度(0.64,1.05,1.52mm· min-1)的降雨试验,并对自然堆土泥沙侵蚀量、径流量进行对比分析.结果表明:在植被类型相同时,降雨强度与产沙量、径流量呈显著正相关(与产沙量相关系数分别为0.718,0.639,0.644;与径流量相关系数分别为0.676,0.682,0.628);在降雨强度相同时,不同植被类型堆土流失量差异明显,呈农田>荒地>林地,农田径流量最大,土壤侵蚀也最剧烈,相关分析表明产沙量与容重、黏粒含量具有显著正相关(与容重相关系数分别为0.593,0.724,0.692;与黏粒含量相关系数分别为0.592,0.729,0.704),产沙量与孔隙度、入渗率具有呈显著负相关(与孔隙度相关系数分别为-0.590,-0.715,-0.679;与入渗率相关系数分别为-0.582,-0.699,-0.658),说明影响土壤理化性质的植被类型是流失量差异的主要原因.因此,沈阳草甸土区自然堆土流失易受降雨强度与植被类型的影响,合理的规划利用土地能够有效控制水土流失.【期刊名称】《沈阳农业大学学报》【年(卷),期】2015(046)002【总页数】6页(P198-203)【关键词】自然堆土;植被类型;降雨强度;水土流失【作者】苏芳莉;林佳旭;乔琳;蒋晓娇;谢艾楠;胡绍刚【作者单位】沈阳农业大学水利学院,沈阳110161;沈阳农业大学水利学院,沈阳110161;沈阳农业大学水利学院,沈阳110161;沈阳农业大学水利学院,沈阳110161;吉林大学环境与资源学院,长春130000;国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司,辽宁鞍山114014【正文语种】中文【中图分类】S157.1大规模的生产建设项目在施工过程中往往对原地貌造成剧烈扰动,并产生大量自然堆土,扰动和人为堆积使其结构发生变化[1],抗蚀性下降,且在堆积的过程中形成较陡的坡面,极易失稳[2],在降雨条件下会造成严重的水土流失[3-4]。

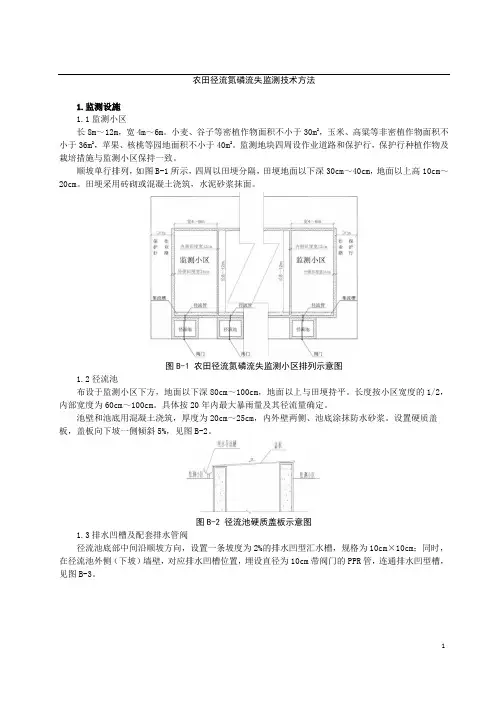

农田径流氮磷流失监测技术方法1.监测设施1.1监测小区长8m~12m,宽4m~6m。

小麦、谷子等密植作物面积不小于30m2,玉米、高粱等非密植作物面积不小于36m2,苹果、核桃等园地面积不小于40m2。

监测地块四周设作业道路和保护行,保护行种植作物及栽培措施与监测小区保持一致。

顺坡单行排列,如图B-1所示,四周以田埂分隔,田埂地面以下深30cm~40cm,地面以上高10cm~20cm。

田埂采用砖砌或混凝土浇筑,水泥砂浆抹面。

图B-1 农田径流氮磷流失监测小区排列示意图1.2径流池布设于监测小区下方,地面以下深80cm~100cm,地面以上与田埂持平。

长度按小区宽度的1/2,内部宽度为60cm~100cm。

具体按20年内最大暴雨量及其径流量确定。

池壁和池底用混凝土浇筑,厚度为20cm~25cm,内外壁两侧、池底涂抹防水砂浆。

设置硬质盖板,盖板向下坡一侧倾斜5%,见图B-2。

图B-2 径流池硬质盖板示意图1.3排水凹槽及配套排水管阀径流池底部中间沿顺坡方向,设置一条坡度为2%的排水凹型汇水槽,规格为10cm×10cm;同时,在径流池外侧(下坡)墙壁,对应排水凹槽位置,埋设直径为10cm带阀门的PPR管,连通排水凹型槽,见图B-3。

图B-3 农田径流池纵剖面(左:与坡向垂直)与剖面(右:顺坡方向)示意图1.4收集管按耕作方式不同,将监测地块分为平作、横坡垄作和顺坡垄作3种方式。

平作和顺坡垄作时,径流收集管由集流槽和直径5cm~10cm的PPR径流管组成;横坡垄作时,利用垄沟和直径5cm~10cm的PPR 径流管收集地表径流。

1.4.1平作小区最下方、沿径流池壁方向用混凝土浇筑一条长与小区宽度相同,宽10cm、深5cm(即低于地面5cm)的集流槽,集流槽在宽度方向上向径流池壁方向建成5%的坡度。

PPR径流管设在径流池中心位置,横穿单侧径流池墙体,其下侧紧贴集流槽表面,管口内壁略高于集流槽表面0.5cm,管口处安装过滤网。

水土流失严谨实验报告实验目的:评估不同方法对水土流失的控制效果。

实验材料:1. 模拟水土流失的实验装置:包括模拟降雨设备、土壤箱、水槽等。

2. 不同控制方法:包括植被覆盖、坡面覆盖、沟壑治理等。

实验步骤:1. 安装实验装置:将模拟降雨设备与土壤箱、水槽连接。

2. 准备土壤:将适量土壤填充至土壤箱中,保持一致的土壤厚度。

3. 设置实验条件:调节模拟降雨设备的降雨强度和时间,模拟不同降雨情况。

4. 进行实验控制组:在土壤表面不采取任何控制措施的情况下进行降雨,记录土壤流失量和水流径流速度。

5. 进行植被覆盖实验组:在土壤表面种植植被,再进行降雨,记录土壤流失量和水流径流速度。

6. 进行坡面覆盖实验组:在土壤表面覆盖防护材料,再进行降雨,记录土壤流失量和水流径流速度。

7. 进行沟壑治理实验组:在实验装置中设置沟壑,再进行降雨,记录土壤流失量和水流径流速度。

实验结果:根据实验数据的统计和分析,得出以下结论:1. 未经任何控制措施的情况下,土壤流失量和水流径流速度较大,表明水土流失严重。

2. 植被覆盖可以有效减少土壤流失量和水流径流速度,植被的根系可以固定土壤,防止被雨水冲刷。

3. 坡面覆盖防护材料可以减缓降雨对土壤的冲击,降低土壤流失量和水流径流速度。

4. 沟壑治理可以引导水流,降低土壤流失量和水流径流速度。

结论与讨论:在水土流失控制方面,植被覆盖、坡面覆盖和沟壑治理都显示出较好的效果。

然而,在实际环境中,具体的控制措施需要根据地质、气候、土壤条件等因素综合考虑。

此外,本实验中只探讨了少数几种控制方法,仍有其他控制措施可以进一步研究和评估。

因此,对水土流失的控制仍需要进一步深入研究和实践。

生态沟渠对农田排水中N、P等污染物的拦截净化效果-农田水利论文-农学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——近年来,长三角地区化肥和农药的施用量越来越大,导致农业面源污染日趋严重,据报道,上海、浙江、江苏、安徽等地的化肥施用量已超出300 kg/hm2,高于国家为防止化肥污染而制定的225 kg/hm2标准。

由于长江流域分布着广阔的水田,其农业氮、磷的流失直接加速了湖泊、河流等封闭性水体和半封闭性水体富营养化水平,如江苏太湖农业面源污染的氮量占入湖总氮量的73%,安徽巢湖约有52% 的总磷和70%的总氮来自农业。

沟渠湿地作为农田径流污染物的最初汇聚地和河道营养性污染物的主要输入源,对农田径流污染物的净化效果将直接影响到周围受纳水体。

传统的农田排水沟渠指天然形成的裸露在地表或者以排水为目的而人工挖掘的水道,本文所述的生态沟渠可定义为一种经人工干预的,生长有水生或湿生植物,以排水和灌溉为主要目的,兼具农田径流污染物截留和生物栖息、生态廊道等生态效益的沟渠湿地系统。

生态排水沟渠不仅能作为降雨径流的排水通道,还可以通过沉淀、吸附、降解等作用减少进入环境的污染负荷。

生态沟渠截留农田径流营养性污染物的研究已受到国内外学者广泛关注,上海地区对利用沟渠湿地控制农田径流污染也进行了一定的研究,但仍需要继续开展适宜性植物筛选和现场验证,以累积经验参数。

本文通过现场试验和工程尺度的现场示范,探讨生态沟渠对农田排水中N、P 等营养性污染物的拦截净化效果,以期初步掌握生态沟渠的设计、建设方法,为合适、有效地防治农田径流污染提供定量化依据。

1 材料与方法1.1 试验点概况1.1.1 基地试验区试验地位于上海市青浦区华新镇东风港滨岸缓冲带试验基地,属于苏州河上游区域,建成于2005 年,是上海市环境科学研究院开展滨岸缓冲带农业面源污染生态工程控制及生态恢复研究工作的示范基地。

该区域属北亚热带季风性气候,四季分明,日照充分,温暖湿润,雨量充沛。

降水中铵离子对河流总氮的影响分析研究区域日降雨量达到暴雨5次,从逐时降雨-流量过程看,暴雨天气中干流流量短期内随降雨量增加明显增大,且随降雨量减少而迅速减小,流量峰值滞后降雨强度峰值[(4.2±2.4)h],这与上游支流多且流向多与主流垂直,各支流汇流时间相近的水系特征、城市化导致下垫面不透水面积较大的特点密切相关。

4月23日暴雨事件中,降雨前期8时~10时降雨强度小,河道流量与降雨强度无明显关系,降雨过程历时14小时,流量过程历时34小时。

从逐日降雨-流量过程看,强降雨期间,河道流量短时间(1天)内随降雨量增加明显增大且随着降雨量减少而迅速减小,流域内停止降雨后河道流量也随时间增加呈缓慢减小趋势。

氮与流量关系分析

从逐时浓度-流量过程看,氨氮浓度峰值在初次流量峰值前后出现,暴雨事件中,降雨前期产流阶段,氨氮浓度与流量无明显关系;进入汇流阶段后,氨氮浓度均随流量增加出现快速上升过程且浓度增幅更明显,至14时河道流量达到初次峰值氨氮达到峰值7.5mg/L,该阶段氨氮负荷主要来自强降雨冲刷过程;19时流量达到降雨峰值,但氨氮并没出现新的峰值,表明前期强降雨已把大部分累积污染物冲刷入河;流量峰值过后,氨氮浓度均随流量减小而降低且氨氮下降速度更快;降雨结束后随着时间进一步推移,河道流量虽持续下降,但氨氮、总磷浓度保持在一定水平,该阶段为上游污染物向下迁移的过程。

少雨期间,随着流量减小,氨氮浓度呈上升趋势。

研究河流调蓄

能力弱,河道流量受降雨影响明显,流量峰值滞后降雨强度峰值4.2h;暴雨条件下氨氮、浓度峰值在初次流量峰值前后出现,其负荷主要来源为强降雨的冲刷过程,降雨结束后一段时间内氨氮、浓度因上游污染负荷向下输移而维持在一定浓度水平。

农业种植土壤硝态氮淋失农业是人类社会最基础也是最重要的产业之一,而土壤硝态氮淋失是影响农业生产的重要因素之一。

一旦土壤硝态氮严重淋失,不仅会影响作物生长,还会造成严重污染,给人类和生态环境带来极大的破坏。

因此,我们有必要深入研究和了解土壤硝态氮淋失规律,寻找有效的治理和保护方法。

一、什么是土壤硝态氮淋失?土壤硝态氮淋失是指土壤中的硝态氮被水分冲刷或渗透到地下水层或河流等水体中,从而造成土壤质量下降和水体污染。

硝态氮是土壤中重要的一种养分,对作物生长和发育具有重要作用,但如果土壤中的硝态氮淋失量过多,就会造成土地贫瘠,并严重危害水体资源。

二、土壤硝态氮淋失的原因是什么?1、气候因素:气候因素是导致土壤硝态氮淋失的主要原因。

气候因素的影响主要表现在降雨量、温度和气候变化。

高温和强降雨会促进硝态氮的淋失,而干燥的气候则会使土壤中的硝态氮容易变成氨态氮而逸失。

2、水土流失:水土流失是导致土壤硝态氮淋失的重要因素之一,土壤流失、地势陡峭或土地平坡面过陡等原因都会造成土壤的硝态氮被水流带走。

3、施用不当化肥:农业化肥的使用过度或施用不当,就会使过量的化肥成分进入土壤流失,其中就包括了硝态氮等养分。

三、土壤硝态氮淋失对农业生产带来的影响1、环境影响:土壤硝态氮淋失会造成环境污染,影响周围的生态环境。

被硝酸盐污染的水体及其周边环境,会对社会生态环境产生不可逆转的影响。

2、降低作物产量:硝态氮是作物生长的主要营养元素之一,如果土壤中缺乏硝态氮,就会对作物的生长产生明显影响,甚至导致作物减产或被严重病害侵扰。

3、浪费资源:硝态氮是农耕活动中少不了的养分物质,土壤硝态氮淋失也意味着农业资源的一定程度的浪费,同时也增加了农业生产的成本。

四、如何预防土壤硝态氮淋失?1、加强管理:加强对土壤平衡的管理,对过多的氮肥要适度减少。

合理把握化肥的使用量和使用时间,避免浪费。

周期性测定土样中硝酸盐的含量,并通过避免化肥淋失,来保证土壤硝态氮的有效利用。

农田水土流失的原因与治理对策《农田水土流失的原因与治理对策》一、农田水土流失的原因(一)自然因素1.降水降水是导致农田水土流失的一个重要自然因素。

在一些地区,降雨强度大且集中。

例如在季风气候区,雨季时大量的雨水在短时间内倾泻而下。

当雨水降落到农田时,其冲击力会破坏土壤结构,使得土壤颗粒被打散。

如果农田的坡度较大,雨水就会裹挟着这些松散的土壤颗粒向下游流动,造成水土流失。

而且在一些山区农田,坡面径流会迅速汇集,形成强大的冲刷力,带走大量肥沃的土壤。

2.风力在干旱和半干旱地区,风力是造成农田水土流失的主要自然因素。

强劲的风力能够吹走农田表面的干燥土壤颗粒。

特别是在春季,地表植被覆盖较少的时候,风力的侵蚀作用更加明显。

长时间的风吹,不仅会使农田的土壤肥力下降,还会改变土壤的物理性质,导致土壤沙化等更严重的问题。

比如在我国的西北地区,部分农田常常受到风沙的侵袭,土地逐渐变得贫瘠。

3.地形地形对农田水土流失有着不可忽视的影响。

一般来说,坡度较大的农田更容易发生水土流失。

在山区,由于地势起伏较大,土壤的稳定性较差。

重力作用使得土壤在受到外界干扰时,如降雨或人类活动,更容易发生位移。

而平坦的农田相对来说水土流失的可能性较小,但如果排水系统不完善,也可能会出现局部的积水和土壤侵蚀现象。

(二)人为因素1.不合理的耕作方式传统的翻耕方式如果不加以改进,会对农田土壤造成较大破坏。

例如深耕过深、过于频繁,会破坏土壤的层次结构,使得土壤变得松散,容易被侵蚀。

而且一些地区在坡地上进行顺坡耕作,这种耕作方式使得雨水在坡面流动时没有任何阻碍,会加速土壤的流失。

长期使用单一的耕作模式,不进行轮作休耕,也会导致土壤肥力下降,土壤结构变劣,从而增加水土流失的风险。

2.过度开垦随着人口的增长和对粮食需求的增加,很多地方出现了过度开垦的现象。

一些不适合耕种的土地,如陡坡地、湿地边缘等被开垦为农田。

这些土地本身的生态环境较为脆弱,开垦后植被遭到破坏,土壤失去了植被的保护,在自然因素的作用下,水土流失就不可避免地发生了。

辽宁浑河流域不同土地类型地表径流和壤中流氮、磷流失特征周林飞;郝利朋;孙中华【摘要】Simulated artificial rainfall experiments have been carried out to study the characteristics of nitrogen and phosphorus losses through surface flow and interflow on different types of land in Liaoning Hunhe Basin. The results indicated that: ( 1 )there are remarkable differences between Nitrogen and phosphorus loss characteristics in surface flow and that in interflow. The output density of nitrogen and phosphorus through surface flow is high in the initial time but tends to be stable with artificial rainfall continuing.The output density of nitrogen and phosphorus through interflow keep relative stable in the whole runoff process. ( 2 ) In the whole artificial rainfall process, nitrogen and phosphorus losses by surface flow take a high proportion on cultivated land and grassland, but take a low proportion in interflow. ( 3 ) The difference in nitrogen and phosphorus losses through surface flow and interflow on cultivated land and grassland shows that soil infiltration mechanism has large reduction function, especially significant for total phosphorus in grassland, reaching more than 90%.%采用人工模拟降雨的试验方法,研究了辽宁浑河流域主要土地利用类型的土壤在地表径流和壤中流中所产生的氮、磷流失特征.结果表明,(1)地表径流和壤中流氮、磷流失特征差异显著,地表径流氮、磷输出浓度均表现为降雨初期较高而后逐渐趋于稳定的特征;壤中流氮、磷输出浓度在整个径流过程中保持相对稳定.(2)在整个降雨径流过程中,耕地与草地氮、磷流失均以地表径流为主,随壤中流流失的氮、磷占输出量的比例较小.(3)耕地与草地中地表径流和壤中流氮、磷流失差异表明,土壤的水分下渗滤减机制对氮、磷流失具有很大的削减作用,草地中对总磷的削减作用尤为显著,可达90%以上.【期刊名称】《生态环境学报》【年(卷),期】2011(020)004【总页数】6页(P737-742)【关键词】人工模拟降雨;养分流失;土地利用类型;地表径流;壤中流【作者】周林飞;郝利朋;孙中华【作者单位】沈阳农业大学水利学院,辽宁沈阳110866;沈阳农业大学水利学院,辽宁沈阳110866;即墨市水利局,山东即墨266200【正文语种】中文【中图分类】S157土壤中氮、磷大量流失是导致水体富营养化的直接原因之一。

农田氮磷流失对水体富营养化的影响及防治对策作者:王艳丽张冬梅李春阳来源:《现代农业科技》2012年第03期摘要从水体富营养化的概念入手,综述了农田氮磷流失对水体富营养化的致害机理,通过分析农田氮磷流失的主要途径,提出相应的防治对策,以期为水体富营养化防治提供参考。

关键词农田;氮;磷;流失;水体富营养化;影响;防治对策中图分类号 X52 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2012)03-0305-01水体富营养化是指在人类活动的影响下,氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。

总氮、总磷等营养盐是水体发生富营养化的先决条件。

这种现象出现在河流湖泊中称为水华,出现在海洋中称为赤潮。

在自然条件下,随河流夹带冲击物和水生生物残骸在湖底的不断沉降淤积,湖泊会从平营养湖过渡为富营养湖,进而演变为沼泽和陆地,这是一种极为缓慢的过程[1]。

而当人们进行农业生产活动时,将多余的植物营养物质排入缓流水体后,水生生物特别是藻类大量繁殖,使生物种群、种类数量发生改变,将会破坏水体的生态平衡。

1 致害机理在地表淡水系统中,磷酸盐是植物生长的限制因素,而在海水系统中氨氮和硝酸盐通常是限制植物生长的因素。

而导致富营养化的物质,往往是这些水系统中含量有限的营养物质,即在淡水系统中磷含量通常是有限的[2-3]。

因此,增加磷酸盐可导致植物过度生长。

而在海水系统中不缺乏磷,氮含量却有限,因而含氮污染物的加入就会促使植物过度生长。

化肥及农田排水中含有大量氮、磷及其他无机盐类。

天然水体接纳这些养分后,水中营养物质增多,促使自养型生物旺盛生长,特别是蓝藻和紅藻的个体数量迅速增加,而其他藻类的种类则逐渐减少。

藻类及其他浮游生物残体在腐烂过程中,又将大量的氮、磷等营养物质释放到水中,供新生代藻类利用[2-4]。

因此,富营养化的水体,即使切断外界营养物质的来源,水体也很难自净而恢复到正常状态。

基于SCS-CN模型的陕南地区坡地径流预测刘泉;任三强;黄文军【摘要】地表径流是引起坡面土壤和养分流失的主要动力,寻求有效途径对降雨径流进行科学预测,是陕南地区农业面源污染防治的基础.本文选取后沟小流域8个不同坡度和面积的径流小区,结合2011-2012年汛期的6场降雨产流的实测数据,评价陕南地区坡耕地基于SCS-CN模型的适用性,并考虑降雨量影响的基础上对径流曲线数CN和初损系数L进行修正.结果表明,陕南地区小流域坡耕地初损参数λ为0.1 ~0.4.随着L的变化对CN进行修正,确定CN值为58.选取的8个径流小区中,利用SCS-CN模型的模拟效果较好,径流量模拟值变化趋势与实测值一致,降雨径流量模拟值与实测值进行相关分析,计算得到两者的相关性均达到极显著相关.6场降雨事件径流模拟值与实测值分别为8 082.3 L和7419.8 L,相对误差为8.8%.该研究结果可为陕南地区降雨径流预测及面源污染防治提供参考.【期刊名称】《绵阳师范学院学报》【年(卷),期】2016(035)011【总页数】7页(P84-90)【关键词】SCS-CN模型;径流预测;初损系数;陕南地区【作者】刘泉;任三强;黄文军【作者单位】绵阳师范学院资源环境工程学院,四川绵阳621006;石泉县水利局,陕西安康725200;绵阳师范学院资源环境工程学院,四川绵阳621006【正文语种】中文【中图分类】S157.1;P33陕南地区是我国南水北调的重要水源区,属典型的秦巴土石山区,山高坡陡,土薄石厚,降雨量大而且集中,为中度水土流失区,坡耕地抗蚀性差,土壤侵蚀模数大,是南水北调(中线工程)水源区泥沙的主要来源之一[1].地表径流是该地区坡耕地土壤侵蚀主要驱动力,同时农业面源污染(如氮、磷等)随着径流和泥沙进入丹汉江水库,直接影响南水北调工程水体质量[2].因此,预测不同下垫面条件的径流量是估算农业面源污染物流失负荷的基础,同时,对长江中上游地区坡耕地治理和农业面源污染控制措施制定具有重要参考价值.建立合理的产流模型是预测地表径流的关键.许多学者从土壤入渗-产流机理角度提出了Philip二项式、Green-Ampt下渗方程和Horton入渗公式等[3-4]估算坡面产流过程的模型,这些模型在有效估算径流量方面取得一系列科研成果,但由于需要大量的输入参数和长期的观测资料,导致上述模型难以广泛应用[5].根据美国东部平原的气候特征及多年水文径流资料,美国农业部研发了径流曲线模型(SCS-CN模型),该模型结构简单、所需参数少、模拟结果准确度高,被水土保持工作者广泛用于次降雨地表径流及过程的预测[5].虽然SCS-CN模型在川中丘陵区紫色土坡耕地的应用得到验证[6],但并未考虑微地形条件和下垫面因素的影响.本文利用不同坡长和植被类型的陕南后沟小流域坡耕地降雨径流的观测资料,对SCS-CN 模型在陕南地区小流域的实用性进行评价,并考虑降雨量影响,结合该地区土壤的降雨入渗特征,对SCS-CN模型的初损系数(Ia)进行修正,为SCS-CN 模型在陕南地区径流量的预报及区域面源污染的监测评估提供参考.SCS-CN模型在实际应用方面考虑了土壤类型、土地利用、植被覆盖、坡度和前期水文条件等因素对流域产流的影响,能够较好地反映地表径流生成的真实过程,满足水文信息对流域管理的需求[7];同时,SCS-CN模型将多种环境因子归结为径流曲线数CN,根据降雨量和实测径流量,比较容易实现对径流曲线数CN的率定.由于SCS-CN模型是基于小流域实验观测数据得出,因此,模型应用在后沟小流域是可行的,关键在于参量CN值能否准确反映后沟小流域的地形地貌特征,是否会影响径流量的输出精度.虽然美国农业部提供了基于土地利用条件、土壤类型、植被覆盖度和前期水文条件分异的CN值查找表,但由于美国东部平原区与陕南地区的环境条件存在着下垫面资料不一致性的情况,不同程度地影响了结果输出精度. 根据实际情况,我国科研工作者根据SCS-CN模型产流机制原理推导CN值计算式[8],根据研究区实际观测的降雨资料和径流数据率定CN值,然后对研究区范围内进行径流过程验证,为SCS-CN模型应用于我国小流域降雨-径流模拟提供了一种新思路.SCS-CN模型对小流域降雨-产流过程进行基本假设,即实际入渗量F与实际径流量Q比值等同于潜在下渗量S与潜在径流量Qm比值,计算公式(1).SCS-CN模型采用初损系数Iα描述降雨量在植被截留、初渗和填洼过程中消耗的部分,用以表征潜在径流发生的过程机制.因此,潜在径流流量Qm等于降雨量P 与初损系数Iα差值,计算公式(2).Qm=P-IαF为“后损”,是土壤的实际入渗量.指降雨量满足初损过程后,未能参与地表产流而损失的部分.潜在下渗量S为土壤实际入渗量F的最大值.若不考虑降雨过程中水分蒸发量,实际入渗量F即为降雨量P减去实际径流量Q和初损系数Iα,计算公式(3).F=P-Iα-Q因此,根据公式(1)、(2)和(3)得出地表径流计算公式(4)和(5).即:根据土壤最大可能入渗量S与初损系数Iα呈正比例关系,由于Iα受土地利用、耕作条件和植被类型等因素影响,因此,通过分析长期的实验结果,美国农业部提出Iα与S最佳比例系数,即初损参数λ为0.2[9],即:Iα=0.2S由式(5)、(6)则得到SCS-CN模型的常用方程(7)和(8)Q=0为了估计土壤最大可能入渗量S,SCS-CN模型提出表征降雨前土壤特征的一个综合参数,即径流曲线数CN,则:根据公式(9)分析,CN值越小,越不容易产生地表径流.而土壤类型、土壤前期湿度、植被覆盖类型、农田管理状况等因素决定CN值的大小.根据公式(9)可知,CN理论取值范围在0~100之间,但从陕南地区坡耕地农田管理条件分析,CN值范围在30~100之间变化[10].参考土壤质地将土壤划分为 A,B,C,D四种类型,并根据土壤特性确定CN值.根据SCS-CN模型的要求,A、B、C、D 四类土壤类型,土壤渗透性依次减小[6]. 由于地表产流受到前期降水的影响,SCS-CN模型引入前期降水指数API,公式为(10):式中,pi为降雨过程发生之前最近5d的降雨量(mm).根据前期降水指数API,降水前期土壤水分可分为Ⅰ(干燥)、Ⅱ(中等)、Ⅲ(湿润)3种类型(表1).Ⅰ:土壤水分低,但未到达植物凋萎点,仍具有良好的耕种条件.Ⅱ:流域洪水出现前夕土壤水分状况.Ⅲ:暴雨前5d之内有降雨出现,土壤基本呈现水分饱和情况.调查流域土地利用、土壤水文组成和前期湿度条件,根据美国农业部提出的CN表,查找确定研究区域CN值.若Ⅱ的CN已知,条件Ⅰ和Ⅲ的径流曲线数CN根据公式(11)和(12)计算.CN(Ⅰ)CN(Ⅲ)2.1 研究区概况研究区位于陕南地区石泉县后沟小流域(33°04' 19"N,108°12' 27"E),小流域面积为8.21 km2,属于南水北调中线工程汉江水源区,地形为秦岭低山丘陵区,该地区年平均气温14.6 ℃,年平均降雨量877.1 mm,属于北亚热带季风气候.土壤多呈中性至弱酸性,通透性能较好[11].小流域主要种植水稻、玉米、花生和蔬菜为主,坡地主要种植柏树、桃树、桑树等.后沟小流域土壤类型、气候条件和农业耕作模式为陕南地区典型代表.陕西省水土保持局为监测该地区农业面源污染情况,2010年在后沟小流域修建26个径流小区,坡度为5°~25°之间,面积为5~100 m2.根据当地耕作习惯,径流小区Q01-Q08内作物类型符合当地的种植模式,但是径流小区覆盖度各不相同(表2).本文试验过程中所选取的降雨事件发生前5 d无降雨过程,因此,本文选择2011年4场降雨事件和2012年的2场降雨资料,分别是:20110728、20110803、20110905、20110916和20120625、20120831共6场降雨事件,降雨量分别为133.6、66、67、101.2、48、77.6 mm.2.2 SCS-CN模型的应用前期损失量的修正.陕南地区降雨径流损失部分主要涉及填洼、下渗和植被截留.由于SCS-CN模型的试验地降水年内分布均匀,而陕南地区降雨量主要集中在汛期的6-9月份,尤其是7、8月份,该期间土壤水分基本达到饱和,下渗雨量相对较少,所以模型应用过程中,Iα取值区间为0.1~0.4S,6-9月份分别取0.1、0.15、0.2、0.35进行修正.CN值的修正.结合陕南地区后沟小流域土壤资料,试验区土壤水文组近似为C组类型,根据试验小区汛期植被的覆盖情况和SCS-CN模型提供的CN查找表,按照后沟小流域设定的8个径流小区前5d是否有降水,最后确定6场降雨土壤前期湿润程度为CN(Ⅱ).根据SCS 表查得CN值,选取6场降雨随着Iα的变化进行CN修正,确定CN值为58.利用SCS-CN模型对试验小区径流量模拟值(表3)与实测值作对比(图1),选取的8个径流小区中,利用SCS-CN模型对6次典型降雨事件径流量模拟效果均较好,模拟值与实测值变化趋势基本一致,两者的相关性达到极显著相关(p<0.01).对6场典型降雨事件径流量实测值与模拟值相对误差计算(表3),结果发现,20110728和20110803降雨事件中相对误差较大(>10%),分别达到19.8%和14.1%;20120831降雨事件中,相对误差较小,仅为-3.2%,6场典型降雨事件径流模拟值与实测值总量分别为8 082.3L和7 419.8L,相对误差为 8.8%.由图1看出,虽然Q01、Q04、Q05、Q08四个径流小区径流量模拟效果差一些,但结果也在误差允许范围之内;而其余四个径流小区的模拟效果较好,而且2011年4场降雨事件中实测值与模拟值误差大,由于2011年径流小区投入使用,土壤物理性状没有恢复到原土状态,而且在2011年汛期初期阶段气候干旱,土壤含水量较低,植被覆盖度变化快,对降雨的入渗和截留差别较大,影响实测值精确性[12],如果将所选择的径流小区放大到小流域范围,相对误差若能控制在10%以内,说明SCS-CN模型对陕南小流域仍然具有适用性.20110728和20110916两场降雨事件,降雨历时长,雨量大,径流小区径流初损系数相应增大,初损参数λ为0.3时,小区内径流实测值和径流量计算值接近,此时,CN值取58比较合适;20120625降雨事件,降雨历时长,雨强小,初损参数λ定为0.1~0.15.若初损参数λ设置为0.2~0.4,径流量计算值会与径流量实测值相对误差较大,综合考虑陕南地区径流小区CN值取58,径流量实测值与径流量模拟值相对误差较小.Q01、Q04、Q05、Q08四个径流小区降雨径流量模拟效果,应根据坡度和植被覆盖度引起参数值变化进行细化,能够达到理想的模拟效果;其余四个径流小区的坡长变长,相应的初损参数λ调整为0.1~0.2,CN值调整为58~60,取得了理想的模拟效果.(1)陕南地区小流域坡耕地初损参数λ为0.1~0.4.随着Iα的变化对CN进行修正,确定CN值为58.(2)在SCS-CN模型应用过程中,陕南地区Iα取值区间为 0.1~0.4S,6-9月份分别取0.1、0.15、0.2、0.35,能够满足陕南地区径流预测要求.(3)选取的8个径流小区中,径流量模拟值变化趋势与实测值基本一致,降雨径流量模拟值与实测值进行相关分析,两者均达到极显著相关(p<0.01);6场降雨事件径流模拟值与实测值总量分别为8 082.3 L和7 419.8 L,相对误差为8.8%.【相关文献】[1] 张春玲,李娅妮.陕西省丹汉江流域水质现状及防护对策[J].水资源与水工程学报,2007,18(3):87-90.[2] 王星,李占斌,李鹏,等.陕西省丹汉江流域面源污染现状及防治对策[J].水土保持通报,2011,31(6):186-189.[3] 符素华,刘宝元,吴敬东,等.北京地区坡面径流计算模型的比较研究[J].地理科学,2002,22(5):604-609.[4] Wu T H,Hall J A,Bonta J V.Evaluation of runoff and erosion models[J].Journal of the Irrigation and Drainage Engineering,1993,119(2):364-382.[5] Mishra S K,Tyagi J V,Singh V P,et al.SCS-CN-based modeling of sedimentyield[J].Journal of Hydrology,2006,324(1/4):301-322.[6] 陈正维,刘兴年,朱波.基于SCS-CN模型的紫色土坡地径流预测[J].农业工程学报,2014,30(7):72-81.[7] Mockus V.Estimation of total(and peak rates of)surface runoff for individualstorms.In:Interim Survey Report Grand(Neosho)River Watershed[M].Exhibit A of AppendixB.U.S.Dep.Agric.(.print.Office:Washington,D.C),1949.[8] 李常斌,秦将为,李金标.计算CN值及其在黄土高原典型流域降雨-径流模拟中的应用[J].干旱区资源与环境,2008,22(8):67-70.[9] 贺宝根,周乃晟,高效江,等.农田非点源污染研究中的降雨径流关系-SCS法的修正[J].环境科学研究,2001,14(3):49-52.[10] 房孝铎,王晓燕,欧洋.径流曲线数法(SCS法)在降雨径流量计算中的应用[J].首都师范大学学报(自然科学版),2007,28(1):89-92.[11] 刘泉,李占斌,李鹏,等.汉江水源区生态沟渠对径流氮、磷生态拦截效应研究[J].水土保持通报,2016,36(2):54-58.[12] Liu Q,Li Z B,Li P.Effect of runoff dynamic on sediment and nitrogenlosses in an agricultural watershed of the southern Shaanxi Region,China[J].CLEAN-Soil,Air,Water,2014,42(1):56-63.。

人工降雨径流土壤水运动模拟实验系统1. 引言1.1 研究背景人工降雨径流土壤水运动模拟实验系统是一种用于模拟雨水在土壤中的径流和水运动情况的设备。

在现代农业和环境领域,对土壤水运动和径流过程的研究越来越重要。

传统的实地观测方法受到了天气、地形等因素的限制,而人工降雨实验系统可以在实验室中控制各种因素,对径流和水运动进行精确的模拟。

研究背景的重要性在于,通过对人工降雨径流土壤水运动模拟实验系统的研究,可以更好地了解土壤中的水运动规律和径流过程。

这对于合理利用水资源、预防水土流失、改善土壤质量等方面具有重要意义。

该实验系统还可以为环境保护和农业生产提供科学依据,促进可持续发展。

研究人工降雨径流土壤水运动模拟实验系统具有重要的理论和实践价值。

1.2 研究意义人工降雨径流土壤水运动模拟实验系统的研究意义在于提高对自然界径流和土壤水运动过程的理解,从而更好地预测和管理水资源。

通过模拟不同条件下的径流和土壤水运动过程,可以更好地了解水在地表和地下的运动规律,为水资源的合理利用和保护提供科学依据。

人工降雨实验系统还可以帮助研究人员探索降雨事件对土壤侵蚀、水质污染等环境问题的影响,为环境保护和生态恢复提供支持。

人工降雨径流土壤水运动模拟实验系统还可以在农业、城市排水、水库调度等领域发挥重要作用,为灾害防治、水资源管理等提供科学依据和技术支持。

开展对人工降雨径流土壤水运动模拟实验系统的研究具有重要的理论和应用价值,对推动水资源科学和水文学领域的发展具有重要意义。

2. 正文2.1 人工降雨实验系统介绍人工降雨实验系统是一种用于模拟自然降雨过程的设备,可以通过控制降雨量和降雨强度来研究不同条件下的径流和土壤水运动规律。

该系统通常包括人工降雨装置、集水桶、流量计、土壤水分传感器等组成部分。

人工降雨实验系统的工作原理是通过人工喷灌设备向实验区域喷洒水滴,模拟降雨过程。

在实验过程中,可以通过流量计实时监测径流的产生量,并利用土壤水分传感器记录土壤中的水分变化情况,以此来研究径流和土壤水运动的规律。

土壤与环境 2001, 10(1): 6~10 Soil and Environmental Sciences E-mail: ses@基金项目39790100»ÆÂúÏæ男 章申男中国科学院院士中国环境科学学会副理事长2000-12-02文章编号2001章申陈喜保北京 100101在室内降雨模拟试验条件下结果表明施用NH 4HCO3显著地增大了农田径流中溶解态氮浓度及流失量P =0.1在大暴雨和裸露地试验条件下在44 min 降雨径流中侵蚀泥沙有富集氮养分的特点LOG(ER )=0.770-0.300LOG(SED )½µµÍ±íÍÁÖÐËÙЧµªÑø·Öº¬Á¿ÊǼõÉÙÅ©ÌïµØ±í¾¶Á÷µªÁ÷ʧµÄ¹Ø¼üÈ˹¤½µÓ굪Á÷ʧX14 文献标识码Institute of Geographical Science and Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, ChinaÁ×µÈÑø·ÖËæµØ±í¾¶Á÷ÏòË®ÌåµÄǨÒÆÒýÆðÁ˹㷺µÄÖØÊÓ¶ÔÅ©ÌïÔì³ÉÁËÖ±½ÓµÄËðº¦Í¬Ê±µª½øÈëË®ÌåÒò´ËÁ×Ñø·ÖËðʧ¹æÂÉ研究暴雨径流条件下农田氮以控制降雨强度和时间其后在白洋淀地区也进行了尝试[1, 2]×ÜÌåÏà¹Ø×ÊÁϽÏÉÙÔÚÊ©Óõª·ÊÓ벻ʩ·ÊµÄÌõ¼þÏÂŨ¶ÈºÍÇÖÊ´ÄàɳµªµÄº¬Á¿ÎªÓÐЧ¿ØÖÆÅ©ÌﵪµÄËðʧºÍ·ÀֹˮÌåµÄ¸»ÓªÑø»¯Ìṩ¿ÆѧµÄÒÀ¾Ý¼´¹©Ë®ÏµÍ³¾¶Á÷ÊÔÑéÍÁÈÀСÇøºÍ×Ô¶¯²ÉÑùÆ÷²ÉÓÃÃÀ¹úSPRACO 锥形头90 cm 长的延伸管以及作装置稳定的三角架和几条拉线构成可在相对较低的降落高度下模拟天然降雨每槽水平受水面积0.5 m× 2 m·ÀÖ¹½µÓêÄàɳ½¦³öVol.10 No.1 黄满湘等V 型量水堰收集并测定径流体积为草甸褐土采土壤表层30 cm ¹©ÊÔÍÁÈÀµÄÀí»¯ÐÔÖÊÁÐÓÚ±í1¹ý4 mm 筛将土壤分层装入模拟实验槽用滴灌法将土壤湿润在装土湿润后第3 dÊ©N 肥水平约133 kg/hm 2作为施肥处理的3个重复不施氮肥1周后作降雨试验实验雨强为72 mm/h当产流发生时并用容器按照每9 min 分槽收集径流收集径流沉积物用于径流氮浓度分析径流全氮包括颗粒态氮和溶解态氮DN溶解态氮包括溶解态有机氮Dissolved InorganicNitrogen, DIN溶解态无机氮包括无机氧化氮DNNAmmoniaÒ»²¿·ÖÖ±½ÓÓÃÓÚ¾¶Á÷È«µª浓度测定紫外分光光度法测定过滤水中溶解态氮浓度与无机氧化氮浓度用美国Dohrmamn 公司生产的DN-1900测氮仪分析[3]DHNÈܽâ̬Óлúµª浓度和颗粒态氮浓度可用差减法算出称重并用中国标准中心提供的标样进行质量控制在降雨强度试验小区的产流排水p =0.1ÔÚÏÂÃæÌÖÂÛ¶ÔÕÕÓëÊ©·ÊÌõ¼þϵªËØÑø·ÖËæµØ±í¾¶Á÷Á÷ʧ¹ý³ÌʱÔÚ½µÓêÇ¿¶ÈΪ72 mm/h½µÓêÔ¼2 min 各小区开始产流排水降雨在入渗和地表径流之间分配径流量小径流率增大并达到最大值产沙速率也随地表径流的增大而增大图1径流泥沙浓度开始时最大图2表1 供试土壤的主要理化性质土层深度/cm 总氮/(mg ⋅g -1)有机质/%阳离子代换量/(cmol ⋅kg -1)体积质量/(g ⋅cm -1)砂粒*/%粉粒*/%粘粒*/%0~20 1.638 3.0315.77 1.12951.217.820~30 1.321 1.8114.301.22259.019.0砂粒粉粒粘粒8 土壤与环境 Vol.10 No.12.2 径流氮的流失及其变化趋势侵蚀泥沙携带的养分流失和坡面径流携带的养分流失是坡地养分流失的两个主要途径后者即溶解态部分径流全氮的流失包括颗粒态氮和溶解态氮两部分从径流中流失的总氮达到494.2 mgºÍ760.6 mg½µÓ꾶Á÷²»Í¬Ê±¼äµÄÀÛ»ýµªÁ÷ʧÁ¿ºÍÀÛ»ý¾¶Á÷Á¿Ö®¼ä´æÔÚÃÝÖ¸Êýº¯ÊýµÄ¹Øϵ其中mg R为相应时间的累积径流量b为常数试验小区条件有关单位时间内随径流流失的径流全氮呈下降趋势的这是用幂指数函数比线性关系能更好地描述径流中氮流失量与径流量之间的关系的原因颗粒态浓度+溶解态浓度系数a 大于1Å©ÌﵪÑø·ÖËæµØ±í¾¶Á÷Á÷ʧÁ¿ÓëÅ©ÌᄊÁ÷Á¿³ÉÕýÏà¹ØÊ©·Ê¶ÔµØ±í¾¶Á÷ÖеªÁ÷ʧµÄÓ°ÏìÏ൱Ã÷ÏÔTN浓度为10.45 mg/L PN浓度为10.13 mg/LDN浓度为0.33 mg/L在溶解态氮中DIN浓度较高DNN浓度分别为0.04 mg/L和0.22 mg/LÔÚδʩÓôóÁ¿Óлú·ÊºÍ»¯·ÊµÄ¿óÖÊÍÁÈÀÖжøÇÒÖ÷ҪΪï§Ì¬µªºÍÏõ̬µªËüÒ»°ãռȫµªµÄ95%以上甚至和非胶体的矿质土粒密切结合而成为复合体形态的氮其稳定性就大大增加表层土壤只有一薄层与雨水径流相互作用硝态氮以及可溶性的有机氮进入水溶液中DN相对而言与侵蚀泥沙结合的颗粒态氮成为地表径流氮流失的主要形式产沙各种形态氮浓度及产量影响径流量/L产沙量/g泥沙含氮量/(mg⋅g-1) CK46.97(0.543)195.5(3.1) 2.437(0.0321)施肥47.91(0.705)194.8(4.8) 2.5097(0.0828)NS NS NSTN PN DN DON DIN DNN DHN径流氮浓度/(mg⋅L-1)CK10.45(0.075)10.13(0.053)0.33(0.010)0.08(0.000)0.26(0.009)0.22(0.000)0.04(0.000)施肥15.88(0.632)10.21(0.438) 5.68(0.199)0.22(0.027) 5.45(0.174)0.31(0.032) 5.15 (0.205) VS NS VS VS VS S VS径流氮产量/mgCK494.2( 6.83)476.3( 7.5)15.8(0.75) 3.5(0.07)12.3(0.68)10.4(0.46) 1.8(0.23)施肥760.6(19.17)488.7(13.8)271.8(5.72)10.6(1.15)261.3(4.89)14.6(1.77)246.7(6.48) VS NS VS VS VS S VSNS表示施肥与对照在P=0.1水平上差异不显著VS表示施肥与对照在P=0.01水平上差异极显著Vol.10 No.1 黄满湘等TN浓度为15.88 mg/L PN浓度为10.21 mg/LDN浓度为5.68 mg/L在溶解态氮中最大部分为无机态的铵态氮和硝态氮DNN浓度分别为5.15 mg/L和0.31 mg/L±í2在表施易溶性的碳酸氢铵肥料后DNDINP=0.01DNN浓度也达到显著水平P=0.1很显然施加的氮肥要成为固定态铵需要较长时间干湿交替作用施肥处理径流TN浓度的增加是由DN浓度的增加引起的是径流TN浓度增加的根本原因施用速效铵态氮肥后活跃的土壤微生物也可将铵离子转化为硝酸根离子致使施肥处理后的径流中DNN浓度增大增大了土壤中水解性有机氮的溶解表施易溶性的碳酸氢铵肥料后DNDINP=0.01DNN流失量也达到显著水平P=0.1这一结论说明速效化学氮肥容易随暴雨径流以溶解态流失DN包括无机态的铵和硝酸根离子它们都是能被植物吸收利用的有效养分施肥试验小区径流中DN浓度占TN浓度的百分数从对照的3.1%增长到35.6%增加了16倍增大了它们随径流流失的最终数量降雨径流中TN DON DNNµ«ÊÇDIN DON DNN浓度过程线都高于对照小区相应浓度线在图4 降雨径流中各形态氮浓度随时间变化规律10 土壤与环境 Vol.10 No.1施肥处理下在降雨过程中表现出更迅速的下降趋势这可能是由于混合肥料的碱性水溶液增加了土壤中水解性有机氮的溶解暴雨径流不仅可能大量地损失施用的速效化肥2.5 侵蚀泥沙携带的养分流失由于施用碳酸氢铵速效氮肥PN 浓度占TN 浓度的百分数从对照处理的96.8%下降到施肥处理的64.3%±í2由于侵蚀泥沙的氮负荷对于被侵蚀的土壤的质量和流域水体的水质至关重要[3~5]ÎÞÂÛÊ©·ÊÓë·ñNµÄÌØÐÔÇÖÊ´ÄàɳµÄÑø·Öº¬Á¿½Ï¸ßsedimentenrichment一般用某养分在侵蚀泥沙中的含量与其在被侵蚀土壤中的含量之比即富集系数表示降雨44min从降雨侵蚀过程来看一般侵蚀量越大两者存在对数线性关系在图5中1533和42 min 累积侵蚀泥沙及其对氮的平均富集系数取对数后求得的两个回归方程来自同一总体log(ER )=0.770-0.300log(SED )SED¹«¹²»Ø¹é·½³ÌµÄ´æÔÚ˵Ã÷Ê©ÓÃ̼ËáÇâï§ÔÚ¶ÌÆÚÄÚ²»»áÃ÷ÏԸı侶Á÷ÖпÅÁ£Ì¬µªµÄÁ÷ʧ¹ý³ÌºÍ½á¹û˵Ã÷¸»¼¯ÏµÊýÓëÀÛ»ýÇÖÊ´ÄàɳÁ¿³É¸ºÏà¹Ø¾¶Á÷ÄàɳµÄº¬µªÁ¿ÊÇËæʱ¼äϽµµÄËæ׎µÓ꾶Á÷µÄÑÓÐø½µÓ꾶Á÷¼ÌÐøÑ¡Ôñ°áÔËÓÉÕâЩ½Ï´ó¿ÅÁ£±ÀÁѶø³ÉµÄ½Ïϸ¿ÅÁ£½µÓêʱ¼äÔ½³¤½µÓ꾶Á÷Ñ¡Ôñ°áÔ˵ÄÇÖÊ´ÍÁÁ£º¬µªÁ¿Ò²¾ÍÔ½µÍ1µØ±í¾¶Á÷µªÁ÷ʧÁ¿Ó뾶Á÷Á¿³ÉÕýÏà¹Ø2在未施用肥料的情况下占径流中氮浓度的96%以上径流中溶解态氮浓度占总氮浓度的35%以上容易造成肥料的损失施用铵肥后侵蚀泥沙对氮素养分有富集作用log(ER )=0.770-0.300 log(SED )[1] 陈皓章申. 白洋淀地区农田径流中氮磷与重金属元素变化规律的模拟研究[A]. 见: 白洋淀区域水污染控制研究[C]. 北京: 科学出版社, 1995. 101-108.[3] WAN Y, EL-SWAIFY S A. Sediment enrichment mechanisms oforganic carbon and phosphorous in a well-aggregated Oxisol[J]. J Environ Qual, 1998, 27: 132-138.[4] WEIJING YAN, CHENGQING YIN, HONGXIAO TANG. Nutrientretention by multi-pond systems: mechanisms for the control of non-point source pollution[J]. J Environ Qual, 1998, 27: 1009-1017.[5] 张兴昌。