亨德尔简介

- 格式:doc

- 大小:11.50 KB

- 文档页数:1

亨德尔的复活内容概括 【篇一:亨德尔的复活内容概括】 乔治.腓特烈.亨德尔(george frederickhandel,1685一1759)是西方音乐史上享有盛名的音乐大师,被誉为圣乐之祖。 贝多芬说: 亨德尔是有史以来最伟大的作曲家。我极愿跪在他的墓前。 李斯特曾为 韩德尔伟大得象宇宙似的天才 而入迷,认为他是描写音乐的先驱。 韩德尔原是德国人,却在英国成名。他身居异国,由于英德之间的政治旋涡而受排挤;早年所作歌剧,采用那不勒斯乐派的歌剧程式,唱词用意大利文,在英国上演频频受挫,因而他所主持的剧院营业萧条,本人债台高筑。他一生坎坷,精神十分痛苦。1741年8月,曾为他的歌剧作过词的詹宁斯给他寄来《弥赛亚》的新剧词,请他谱曲;二十一个日夜,韩德尔阅读歌词,词中所云与自己渴望新生的心情引起了强烈的共鸣,灵感油然而生,于是从8月22日至9月14日,在三星期内成功地创作了一部蜚声全欧、至今盛名不衰的清唱剧《弥赛亚》,它为韩德尔永垂史册奠定了不可动摇的基础,韩德尔也从此 复活 ,立于不败之地。 译者 1737年4月13日下午,乔治.腓特烈.亨德尔的仆人坐在布鲁克大街那幢房子底层的窗户前,干着一件稀奇古怪的事。 他方才发现自己备存的烟叶已经抽完,有点恼火。本来,他只要走过两条大街,到自己女朋友多莉的小杂货铺去一趟,就能弄到新鲜的烟叶,可是现在他却不敢离开这幢房子,因为主人 那位音乐大师正在盛怒之中,他感到害怕。乔治.腓特烈.亨德尔从排练完毕回家来时就已怒气冲冲,满脸被涌上来的血涨得通红;两边的太阳穴上绽着粗青筋;砰的一声关上屋门。此刻,他正在二层楼上急躁地走来走去,震得地板嘎嘎直响,仆人在楼底下听得清清楚楚。当主人这样怒不可遏的时候,仆人对自己的职守是绝对不能马虎的。(快读 .cn) 于是,仆人只好干点别的事来消遣。 这会儿,他不是喷出一小圈一小圈漂亮的蓝色烟雾,而是从自己短短的陶瓷烟斗里吹着肥皂泡。他弄了一小罐肥皂水,自得其乐地从窗口向街上吹去一个又一个五光十色的肥皂泡。路过的行人停下脚步,兴奋地用手杖把这些彩色的小圆泡一个又一个地戳破,一边笑着挥挥手,一点都不感到希奇,因为在布鲁克大街的这幢房子里什么事都可能发生。 有时候,忽然会在深更半夜从这里传出吵闹的羽管键琴声,有时候,能听到女歌唱家在里面号陶大哭,或者抽泣呜咽,假如那个急躁易怒的德国人向她们大发雷霆的话,因为她们把一个八分之一音符唱得太高或太低 所以对格罗斯文诺住宅区的街坊们来说,这幢布鲁克大街二十五号房子长久以来就简直象疯人院。 仆人默默地、一刻不停地吹着彩色的肥皂泡。 过了一阵子,他的技术有了明显的长进。这些光洁的小泡个儿愈来愈大,表面愈来愈薄,飘得愈来愈高,愈来愈轻盈。甚至有一个小泡已经越过大街,飞到了对面那幢房子的二层楼上。忽然之间,他吓了一跳,因为整幢房子被沉闷的一击震动起来。玻璃窗格格作响,窗帘晃动着。一定是楼上有件又大又重的东西摔倒在地上了。仆人从座位上跳将起来,急急忙忙顺着扶梯跑到楼上主人的工作室去。 主人工作时坐的那张软椅是空的,房间里也是空的。正当仆人预备快步走进卧室去时,发现亨德尔一动不动地躺在地板上,两眼睁开着,目光呆滞。仆人一怔,站着停住了,只听到沉浊而又困难的喘气。身强力壮的主人正仰躺在地上呻吟,或者说短促地喘息,呼吸愈来愈弱。 受惊的仆人想,他要死了,于是赶紧跪下身去急救半昏迷的主人。他想把他扶起来,弄到沙发上去,可是这位身体继梧的主人实在太重了,于是只好先将那条勒着脖子的围巾扯下来,憋气的呼喳声也就随即消失。 主人的助手克里斯多夫 史密斯从楼下走上来 他是为了抄录几首咏叹调刚到这里来的 他也被那跌倒在地的沉闷声音吓了一跳。现在,他们两人把这个沉重的大汉抬到床上 他的双臂软弱无力地垂下来,象死人似的 帮他躺好,垫高头部。 把他的衣服脱下来 史密斯用命令的口吻对仆人说, 我跑去找医生,你给他身上洒些凉水,一直到他清醒过来 。 克里斯托夫 史密斯没有穿外套就走了。时间非常紧迫。他急匆匆地顺着布鲁克大街向邦特大街走去,一边向所有的马车招手。可是这些神气十足的马车依然跑着小步,慢悠悠地驶去,而根本不理睬这个只穿着衬衫、气喘吁吁的胖男人。最后总算有一辆马车停了下来,那是钱多斯老爷的马车夫认出了史密斯。史密斯忘记了一切礼节客套,一把拉开车门,对着这位公爵大声说道: 亨德尔快要死了!我得赶紧去找医生。 他知道公爵酷爱音乐,是他爱戴的这位音乐大师的好友和最热心的赞助人。 公爵马上邀他上车。几匹马连着猛吃了几鞭。就这样,他们把詹金斯大夫从他在弗利特大街的寓所里请了出来。当时他正在忙着化验小便,但他马上和史密斯一起乘着自己那辆轻便的双轮双座马车来到布鲁克大街。 马车行驶途中,亨德尔的助手绝望地抱怨着说: 是那么多的忧虑烦恼把他摧垮的,是他们把他折磨死的,这些该死的职手和阉伶,这些下流的吹捧者和吹毛求疵的挑剔者,全是一帮讨厌的蠢虫。为了拯救剧院,他在这一年里创作了四部歌剧,可其他人呢,他们却在取悦女人和宫廷。尤其是那个意大利人把大家都弄得象发疯似的,这个该死的阉伶,这头发着颤音吼叫的猴子。 唉,他们是怎么对付我们好心肠的亨德尔的呵!他把自己的全部积蓄都献了出来,整整一万英镑,可是他们却四处向他逼债,要把他置于死地。从来没有一个人有象他这样成就辉煌,也从来没有一个人有象他这样把自己的一切都奉献出来,可是,象他这么干,就是巨人也要累垮的。 【篇二:亨德尔的复活内容概括】

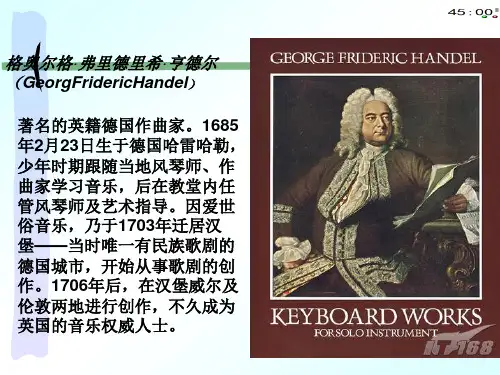

浅析作曲家亨德尔的作品作者:朱曼妮来源:《文艺生活·文艺理论》2012年第09期摘要:亨德尔出生于德国哈勒城的一个小市民家庭,是着名的英籍德国作曲家。

亨德尔少年时期曾跟随当地风琴师、作曲家学习音乐,后来担任了哈勒礼拜堂的风琴师,并开始创作。

他定居英国后,对英国音乐产生了深远的影响。

亨德尔的曲风雄伟、崇高,所创作的清唱剧是戏剧性的英雄史诗。

他的代表作有管弦乐曲《皇家水上音乐》,《皇家焰火音乐》,清唱剧《弥赛亚》等,《弥赛亚》中的《哈利路亚》流传最为广泛。

关键词:浅析;亨德尔;音乐中图分类号:J657 文献标识码:A文章编号:1005-5312(2012)26-0092-01亨德尔是我非常崇拜的作曲家之一。

1917年7月为在伦敦泰晤士河上的一场音乐晚会,亨德尔创作了著名的《水上音乐组曲》,《水上音乐》,包含二十个曲子,演奏一遍要一小时。

音乐大为乔治一世所赏识,他命令在晚餐前和晚餐后各演奏一遍。

当时碧波万顷,管弦齐作,其独特意境可想而知。

我非常喜欢亨德尔的《水上音乐组曲》。

从作品分析来说,F大调组曲的显著特点是它引人注目的圆号段落,使人想到当初回荡在泰晤士河面上的磅礴气势。

它由十部分组成,分别用双簧管、大管、圆号、弦乐器和大键琴演奏。

组曲以气概不凡的法国风格“序曲”展开。

亨德尔的引子部分相当安详,但随后的轻快赋格曲部分由两把小提琴协奏,并以一支喋喋不休的双簧管和比较严肃的弦乐器互相对答。

庄重的情绪随即进入“柔板和断奏”,弦乐器陪衬之下的双簧管吹奏出哀愁、恬静沉思、如泣如诉的徐缓乐段。

紧接着气氛突然起了急速变化,活泼的“号管舞曲”(快板)提高了组曲的速度感。

木管乐器重复了活泼的音型,最后圆号愉悦的颤音产生持续光辉的全面效果。

随后的“行板”是由双簧管、大管和弦乐器所演奏的d小调乐曲,其庄严肃穆之感与前段形成鲜明的对比。

双簧管独奏进入快板重复部分,然后让位给两支响亮的圆号。

最后,乐团欢快地齐奏,奔腾而下,一泻千里。

奥林匹克颂曲家介绍【导语】奥林匹克颂曲,作为体育盛事中极具象征意义的音乐作品,承载着庄严、激情与荣耀。

本文将为您介绍几位著名的奥林匹克颂曲家,通过他们的创作,感受奥运精神的魅力。

一、乔治·弗里德里希·亨德尔乔治·弗里德里希·亨德尔(George Frideric Handel)是德国作曲家,被誉为“奥林匹克颂曲之父”。

他的代表作《奥林匹克颂曲》创作于1742年,是为庆祝英国国王乔治二世在奥林匹克运动会上的胜利而作。

这部作品以其雄壮的旋律、激昂的节奏,成为后来奥林匹克颂曲的典范。

二、约翰·威廉姆斯约翰·威廉姆斯(John Williams)是美国著名作曲家,以其电影配乐作品闻名于世。

他为1984年洛杉矶奥运会创作的《奥林匹克颂曲》同样备受好评。

这部作品以宏伟的管弦乐编制,展现了奥运会的庄严与激情,成为现代奥林匹克颂曲的代表作之一。

三、乔治·索尔第乔治·索尔第(Georges Auric)是法国作曲家,他创作的1982年莫斯科奥运会颂曲,以其独特的旋律和激昂的节奏,展现了奥运精神的力量。

尽管这届奥运会受到政治因素的影响,但索尔第的颂曲依然赢得了广泛的赞誉。

四、约瑟夫·施万克约瑟夫·施万克(Joseph Schwantner)是美国作曲家,他为1996年亚特兰大奥运会创作的颂曲《神秘的地平线》获得了极高的评价。

这部作品以现代音乐手法,融入了美国本土音乐元素,表现出奥林匹克精神的包容与多元。

五、克里斯托夫·冯·多纳伊克里斯托夫·冯·多纳伊(Christoph von Dohnányi)是德国作曲家,他创作的2000年悉尼奥运会颂曲,以其浪漫主义风格和激昂的旋律,为这届奥运会增色不少。

他的作品传承了奥林匹克颂曲的传统,同时展现了新时代的审美特征。

总结:这些奥林匹克颂曲家通过他们的作品,传递了奥运会的庄严、激情与荣耀,成为奥林匹克运动史上不可或缺的一部分。

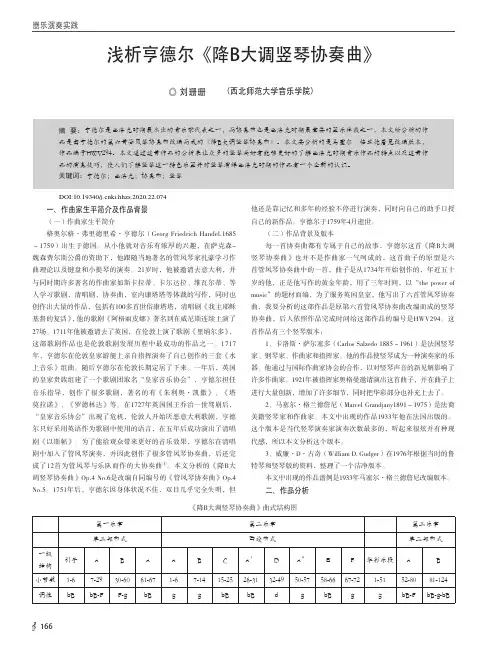

166器乐演奏实践摘 要:亨德尔是巴洛克时期最杰出的音乐家代表之一,而协奏曲也是巴洛克时期最重要的器乐体裁之一,本文所分析的作品是由亨德尔的第六首管风琴协奏曲改编而成的《降B大调竖琴协奏曲》。

本文要分析的是马塞尔·格兰德詹尼改编版本,作品编号HWV294。

本文通过这首作品的分析来让众多的竖琴爱好者能够更好的了解巴洛克时期音乐作品的特点以及这首作品的演奏技巧,使人们了解竖琴这一特色乐器并对竖琴演绎巴洛克时期的作品有一个全新的认识。

关键词:亨德尔;巴洛克;协奏曲;竖琴浅析亨德尔《降B大调竖琴协奏曲》◎ 刘珊珊 (西北师范大学音乐学院)一、作曲家生平简介及作品背景(一)作曲家生平简介格奥尔格·弗里德里希·亨德尔(Georg Friedrich Handel.1685 ~1759)出生于德国。

从小他就对音乐有浓厚的兴趣,在萨克森-魏森费尔斯公爵的资助下,他跟随当地著名的管风琴家扎豪学习作曲理论以及键盘和小提琴的演奏。

21岁时,他被邀请去意大利,并与同时期许多著名的作曲家如斯卡拉蒂、卡尔达拉、维瓦尔蒂、等人学习歌剧,清唱剧,协奏曲,室内康塔塔等体裁的写作,同时也创作出大量的作品,包括有100多首世俗康塔塔,清唱剧《我主耶稣基督的复活》,他的歌剧《阿格丽皮娜》著名到在威尼斯连续上演了27场。

1711年他被邀请去了英国,在伦敦上演了歌剧《里纳尔多》,这部歌剧作品也是伦敦歌剧发展历程中最成功的作品之一。

1717年,亨德尔在伦敦皇家游艇上亲自指挥演奏了自己创作的三套《水上音乐》组曲。

随后亨德尔在伦敦长期定居了下来。

一年后,英国的皇家贵族组建了一个歌剧团取名“皇家音乐协会”,亨德尔担任音乐指导,创作了很多歌剧,著名的有《朱利奥·凯撒》、《塔莫拉诺》、《罗德林达》等。

在1727年英国国王乔治一世驾崩后,“皇家音乐协会”出现了危机,伦敦人开始厌恶意大利歌剧,亨德尔只好采用英语作为歌剧中使用的语言,在五年后成功演出了清唱剧《以斯帖》。

亨德尔钢琴曲

亨德尔,那位18世纪德国的音乐大师,经常被人们称为“音乐之王”。

他的音乐不仅在当时瞩目,而且至今受到全球音乐爱好者的追捧。

尤

其是他的钢琴曲,更是让人屡听不厌。

亨德尔的钢琴曲充满了浪漫而又沉重的情感,其旋律优美典雅,兼具

韵律与节奏,让人陶醉其中。

比如,他的《小调变奏曲》、《G大调

小步舞曲》、《水上音乐》等作品,都是自然而然地引领着听众进入

到一个深邃的音乐世界。

作为一个古典音乐的代表,亨德尔的钢琴曲具有严谨的结构和优美的

形式美。

在演奏时,需要钢琴演奏者准确掌握速度、力度和情感,才

能将其中的复杂性和美妙性充分地表现出来。

因此,亨德尔的钢琴曲

也成为了促进文化艺术交流的桥梁,吸引了世界各地的钢琴演奏者和

听众。

除了欣赏亨德尔的钢琴曲之外,我们也可以更深入地了解这位音乐大

师的人生。

亨德尔出生在德国,他的母亲很早就发现了儿子对音乐的

天赋,开始给他上钢琴和小提琴的课程。

后来,他前往意大利学习,

受到了巴洛克音乐的深刻影响。

在那里,他结识了许多有才华的音乐家,也谱写了许多卓越的作品。

回到德国后,他成为了英国国王的乐师,开始在英格兰展示他的才华。

他的音乐受到热烈的追捧,也影响

了当时的英国音乐风格。

亨德尔过世已经两个世纪了,但他非凡的钢琴曲仍然不断地在世界各

地传唱。

今天,我们仍可以沉浸在他的音乐之中,感受到它那独特的

艺术魅力。

在音乐的世界里,亨德尔永远是一个不可多得的音乐大师,他的钢琴曲是一个永不褪色的音乐经典。

作者: 王婷婷

作者机构: 沈阳音乐学院南校区声乐教育系

出版物刊名: 音乐生活

页码: NULL-NULL页

主题词: NULL

摘要:1685年,亨德尔出生在德国中部。

孩提时期的亨德尔就表现出对音乐的极大兴趣,他不顾父亲的禁令,几乎每晚都偷偷地爬到阁楼上弹奏弃置在那里的古钢琴。

而他的父亲——一位刚毅的外科医生却对从事音乐这种职业深恶痛绝,一心希望儿子成为律师。

一次幸运的机会奠定了亨德尔的终身道路。

六岁时,他以自己精彩的管风琴演奏受到撒克逊公爵的赞赏,公爵劝他的父亲不要阻挠儿子研究音乐,于是亨德尔开始跟最优秀的教师学。

89音乐鉴赏不朽名作,永恒经典——通过宗教文化浅析亨德尔清唱剧《弥赛亚》摘 要】【本文简单介绍了巴洛克时期音乐代表人物------亨德尔以及他的音乐道路和创作风格。

“哈利路亚,哈利路亚!”一首大家耳熟能详的歌曲就是亨德尔创作清唱剧《弥赛亚》中的选段。

本文从宗教文化方面分析亨德尔《弥赛亚》及它们之间密不可分的关系,并列出几首作品分析。

关 键 词】【亨德尔《弥赛亚》宗教文化清唱剧“弥赛亚”即基督的意思,亨德尔所创作《弥赛亚》的歌词也出自于《圣经》,描述关于基督的诞生、受难、复活,但并没有故事情节,所以从根本上讲《弥赛亚》属于宗教音乐,而亨德尔创作这部清唱剧的宗教文化思想是其创作中非常重要的灵魂,也是他清唱剧创作的意义和价值所在。

要想了解他的作品就必须先了解这个人。

一、亨德尔简介“我从未想过放弃,鼓起勇气面对一切,才是我的目标”。

当一个人在音乐道路中经历万般磨难还能说出这样的话的人一定不简单,他就是巴洛克音乐最重要的代表人物之一乔治•弗雷德里克•亨德尔。

他创作的四十六部歌剧《阿尔辛娜》、《奥兰多》等和三十二部清唱剧《弥赛亚》等和《水上音乐》《皇家烟火音乐》等管弦音乐闻名于世。

二、《弥赛亚》的宗教文化背景(一)安立甘宗对亨德尔《弥赛亚》影响最大的就是当时英国的国教安立甘教,安立甘教是当时英国宗教改革的产物,是一个新教宗派,与其他教不同的有三个特性:传统性,虽然安立甘教是一个宗教新派,但是他在一定程度上依旧保留了天主教的部分观点,其中《弥赛亚》的歌词就有《旧约》的影子。

以及当时英国政治和经济和安立甘教的理念大部分是符合的。

包容性,安立甘教是新教中的新派,强调要用积极向上的态度去面对生活,拉近了人与人之间的关系,整部《弥赛亚》虽说是描述耶稣诞生、受难、复活的过程,但却没有用详细的故事来描述,而是用间接,象征性的方式叙述。

(二)路德宗路德宗也被叫作“信义宗”,在该宗的教义里面,他们的主要思想就是“因信称义”,因为该宗起源于德意志,也就是享德尔的出生地,所以,亨德尔在自身的唱剧创作过程中,就自然而然的包含了对路德宗的渗透。

浅谈亨德尔清唱剧《弥撒亚》的⾳乐特点2019-07-05摘要:乔治·弗⾥德⾥希·亨德尔(George Friedrich Handel)是巴洛克时期著名的歌剧作家。

1741年他创作了⼀部震惊世⼈的清唱剧《弥赛亚》,并且因为这部歌剧,他受到了国王极⾼的待遇。

他去世后⼈们将他安葬在了埋葬在国王圣贤埋葬的威斯敏斯特教堂公墓,并在那⾥他建⽴了⼀座亨德尔纪念雕像。

关键词:亨德尔《弥撒亚》⾳乐特点⼀、时代背景简介(⼀)巴洛克时期的⾳乐特点巴洛克⼀词起源于西班⽛语,是指各类形状有缺陷的珍珠。

可以概括的指奇异独特,狂放不羁的事物。

巴洛克时期是西⽅艺术史上的⼀个阶段,最先⽤于建筑上,形容装饰荒诞的、浮夸的装饰风格。

起初带有贬义。

⾳乐史上的巴洛克时期是指1600年到1750年,从歌剧的诞⽣到巴洛克时期⾳乐的代表⼈物约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的离世。

下⾯分析⼀下巴洛克时期⼏个典型的⾳乐特点。

1.旋律特点:巴洛克时期的旋律有着精致短⼩、旋律跳动性强,跌宕起伏,繁复华美,多装饰⾳的特点。

2.节奏特点:巴洛克时期的⾳乐节奏⼤致分为两种,⼀种是不规则的⾃由节拍,另⼀种是⽅整⼩节的节拍,常常交替使⽤。

(⼆)清唱剧的形成及发展清唱剧起源于16世纪,与歌剧类似,都是有剧情的歌唱演出,⼜称神剧或圣剧,有乐队伴奏。

但是与歌剧不同的是清唱剧多了⼀个讲述故事的⼈,没有舞台的设计和服装道具的运⽤,却更凸显了合唱的作⽤。

常常在教堂或⾳乐厅中演出,⼤多以宗教和史诗作为题材。

⼆、亨德尔简介及《弥赛亚》的创作(⼀)亨德尔的⽣平简介及创作特点乔治·弗⾥德⾥希·亨德尔(George Friedrich Handel)出⽣于1685年,于1759年逝世。

德国作曲家,年少时便开始学习管风琴,后担任教堂管风琴师。

1703年迁⼊那时德国仅有的⼀个有民族歌剧的城市汉堡,在歌剧院担任⼩提琴⼿,之后开始了他的歌剧创作⽣涯。

谈女高音咏叹调《从暴风雨中归来》的艺术特色和演唱风格摘要:亨德尔是巴洛克时期最为杰出的作曲家之一,其创作领域涉及歌剧、清唱剧等。

歌剧《凯撒大帝》是亨德尔的一部旷世之作,该剧中女高音咏叹调《从暴风雨中归来》是声乐学习中必不可少的经典教材。

这首咏叹调的音乐充分体现了亨德尔的创作风格,咏叹调旋律优美华丽,注重美声的歌唱技巧,包括装饰音和花腔的演唱,同时也注重运用器乐及舞蹈等烘托气氛,推动情节发展等特点。

本文将从作曲家的时代背景、女高音咏叹调《从暴风雨中归来》的艺术特色、演唱风格等角度对其进行分析。

关键词咏叹调《从暴风雨中归来》艺术特点演唱风格一、作曲家简介咏叹调《从暴风雨中归来》出自乔治·弗里德里希·亨德尔的一部歌剧——《凯撒大帝》。

亨德尔是巴洛克时期的英籍德国作曲家,他的创作领域主要在歌剧、清唱剧等方面,代表作有清唱剧《以色列人在埃及》、《弥赛亚》,管弦乐作品《水上音乐》。

巴赫和亨德尔是巴洛克时期的两大巨头。

巴赫是位虔诚的基督教徒,将复调音乐推向了高潮,与之相比,亨德尔偏爱世俗音乐,他打破了传统复调音乐,并积极创新和探索以主调音乐为主的独特风格,将歌剧和清唱剧推向了高峰。

亨德尔超前的创新思维和炉火纯青的作曲技法,也对后世格鲁克对歌剧的批判、继承与改革产生了深远的影响。

从《凯撒大帝》中亨德尔为克莱奥帕特拉所创作的八首咏叹调作品可以看出,亨德尔在咏叹调的创作上都有一些共性。

从大体上看,这些作品不论是快乐还是悲伤、激昂还是舒缓,其旋律线条都优美华丽,宏伟有力;在演奏和演唱部分也时常加入颤音,极具时代特色,歌词选择比较简洁,注重音乐表达情感。

在音乐织体上,这些作品的节奏型简洁明了,调式调性、和声清晰,音程关系和旋律走向简单,不强调音的高低,注重音乐的张力和表现力。

在乐曲结构上,这些咏叹调一般都为典型的带再现的单三部曲式,其中A段一般为大调,B段一般为小调,A’段一定加入装饰进行炫技。

这些咏叹调虽然看似平平无奇,但歌唱出来却极具艺术性和戏剧性,运用简单的音乐织体表现不同的人物形象、表达不同的情感情绪,这正是亨德尔的作曲魅力所在。

度的音乐深奥性。

(三)《我爱慕您•明亮的眼睛》的创作背景与剧情《我爱慕您•明亮的眼睛》选自歌剧《朱丽奥•凯撒》(Giulio cesare),出现在歌剧的第二幕,此时克里奥帕特拉为了让凯撒拜倒在她的石榴裙下,她假扮成侍女“莉迪亚”精心准备了一段表演,唱起一首优美的咏叹调“Vadoro,pupille”。

凯撒听后非常欢喜,一直沉醉在克里奥帕特拉的歌声中。

另一边,科妮莉亚因不忍托勒密和阿基里亚的骚扰,打算自杀。

幸好此时刚被克里奥帕特拉的随从尼兰诺救出来的赛斯托及时制止住了一心求死的母亲。

正当凯撒与克里奥帕特拉浓情蜜意时,托勒密正派遣军队赶去刺杀凯撒,于是克里奥帕特拉便告知了凯撒其真实身份,催他赶紧离开,而凯撒决定与托勒密一战高下。

而在托诺密的后宫,当他正打算强行冒犯科妮莉亚时,赛斯托冲进来用剑刺向托勒密,在搏斗中,凯撒不幸掉入海中,而阿基里亚与托勒密也因科妮莉亚反目成仇。

赛斯托因大仇未报,且盟友凯撒的死亡令其十分伤心,心灰意冷,一心求死。

他在他的母亲科妮莉亚的及时劝阻和鼓励下放弃了自杀,并起誓一定要报仇雪恨。

之后经过一番斗争后,克里奥帕特拉成功地打败了她同父异母的兄弟。

于是凯撒和克里奥帕特拉心中满怀胜利的喜悦,将他们的爱情在亚历山大城公之于世。

二、《我爱慕您·明亮的眼睛》的创作特点(一)作品的曲式结构从整体上看,《我爱慕您•明亮的眼睛》属于典型的巴洛克咏叹调,具有十分显著的巴洛克音乐特征,且该咏叹调为经典的返始咏叹调,ABA三段式的结构类型。

这段音乐用管板3/4拍。

调式首部是F大调,集松散自由为一体,在长短乐句的顿挫中使音乐更加周密严谨却又不失精巧,给人一种气势恢宏,华丽精致的感觉。

该咏叹调的调性布局特点为带再现的三段体,表达出或含蓄,或感伤,或抒情的特点。

后来为了突出人物形象情感的变化,转到了F大调的平行关系小调d小调。

进而改变了音乐的色彩,音乐从明亮转入哀叹幽怨,该段曲调进行缓慢,带有一些忧郁伤感的色彩,大小调交替表现出克里奥帕特拉在爱情折磨下的矛盾心情,“我悲伤的心,顾影自怜”此句情绪更为热烈,突出克里奥帕特拉对凯撒的留恋但又因复仇内心十分纠结和感伤,节奏更简单了,也增多了变化音,且伴奏音型也更多样化,如八分音符的使用有所增多。

巴赫与亨德尔在音乐风格上有哪些异同巴赫(J.S. Bach)和亨德尔(G.F. Handel)是巴洛克时期最杰出的音乐家之一。

两位音乐家在他们的音乐创作中各有独特的风格,同时也存在一些相似之处。

本文将通过分析和比较巴赫和亨德尔在音乐风格上的异同点,来进一步了解他们在音乐领域中的贡献。

1. 音乐形式巴赫和亨德尔都涵盖了广泛的音乐形式,包括教堂音乐、宗教合唱、管弦乐以及键盘音乐等。

然而,巴赫更加注重宗教音乐的创作,他的作品中经常出现宗教赞美诗、康塔塔(cantata)和清唱剧等形式。

亨德尔则更加注重在宫廷和剧院中的音乐表演,他的作品以歌剧和管弦乐为主。

2. 和声与对位法巴赫和亨德尔都在他们的作品中广泛应用了和声和对位法。

然而,巴赫的作品更加注重复调的发展和对位声部的运用。

他经常使用复杂的赞美诗和合唱曲来展示他的和声技巧。

亨德尔则更注重旋律美和音乐情感的表达,他的旋律线条更加优雅流畅。

3. 手法和创新巴赫以其精湛的技巧和创新的手法而闻名。

他在作品中常常使用复调和对位法,展示他对音乐结构和和声的深刻理解。

巴赫常常在他的作品中运用自己特有的构思方式,创造出复杂而令人印象深刻的音乐效果。

相比之下,亨德尔在创作中的手法更加直接和大胆。

他的作品中常常使用简单而易于理解的旋律和节奏,以及强烈的情感表达。

亨德尔的音乐抒情而激情澎湃,给听众带来强烈的感受和共鸣。

4. 音乐风格和表现力巴赫的音乐风格极富特点,他的作品在情感和表现力上表现得十分丰富。

巴赫的音乐通常被认为是深沉、庄重和严谨的。

他的作品常常通过运用复杂的和声结构和对位法来表达情感,给人一种厚重和沉思的感觉。

亨德尔的音乐则更多地展现了欢快、轻快的风格。

他的音乐强调生动的节奏和优雅的旋律,给人一种欢愉和愉悦的感觉。

亨德尔的歌剧作品尤其受人喜爱,他的音乐在表现人物的情感和剧情的发展上非常出色。

5. 影响和遗产巴赫和亨德尔两位音乐家都对后世音乐产生了深远的影响。

巴赫的音乐作品对后来的音乐家产生了巨大的启发和影响,他的创作方式和和声结构成为了后来巴洛克和古典时期音乐的基石之一。

《让我痛哭吧》作品分析与演唱探究作者:杜雪来源:《音乐时空》2014年第12期摘要:咏叹调《让我痛哭吧》是亨德尔的代表作,深受音乐爱好者喜爱。

然而这首作品运用到影片《绝代妖姬》中,主人公华彩的演唱,内心的表达,给人们留下深刻的印象。

本文通过《让我痛哭吧》在影片中的作用,分析主人公法拉内利演唱歌曲时的心理活动,继而更深层次的体会与表达自己演唱这首咏叹调的内心感受,已达到更好的诠释这首咏叹调的目的。

关键词:让我痛哭吧亨德尔绝代妖姬法拉内利情感表达一、《让我痛哭吧》作者简介亨德尔(1685-1759),是一位多产的,重要的巴洛克时期的音乐家之一。

生于德国,祖籍英国。

年少时曾跟随音乐家查克乌先生学习音乐。

17岁时,他曾担任哈勒礼拜堂的风琴师,并且在闲暇时创作了部分音乐作品。

随后便去了意大利留学,却在英国成名。

著名的钢琴家贝多芬曾经说过:“亨德尔是有史以来最伟大的作曲家。

我极愿跪在他的墓前。

”巴洛克时期,亨德尔创作了好多部歌剧作品,他是当时伟大的声乐作曲家。

亨德尔的歌剧成就远不及他的器乐作品和清唱剧作品的创作成就;但是如果从歌剧发展史这一方面来说,他却是一位在歌剧发展史上占有非常重要地位的歌剧作曲家。

在意大利歌剧逐步由辉煌走向衰败时,当时的演唱只是注重演唱技巧,却忽略了真正演唱的意义。

而亨德尔的歌剧主要是以刻画人物和情感表达为着重点,通过更深层次的描述人物心理变化,从而表现出人物的性格特征。

亨德尔的作品从旋律到配器特别注重情感的丰富细腻和庄严高贵。

他的音乐给人一种纯朴宏伟却不失力量的感觉,旋律鲜明纯朴,并且富于表现力。

同期的作曲家在作曲的时候已经开始标示音乐演唱演奏的强弱记号,这一点相对于以前各个时期的音乐表现,有着极为重大的突破。

强弱的对比在一部歌剧里面的作用还是很大的,它完全展现出了歌剧的戏剧性内涵。

他的音乐从一开始就显得从容舒缓,不但不妨碍发声,并且让歌唱者在技巧上也有了充分发挥的空间。

亨德尔所创作的声乐作品在整个音乐史上都占有着非常重要的地位,并且频繁出现在众多音乐学府选用的声乐教学基本教材和音乐会的演唱曲目中。

亨德尔的清唱剧《弥赛亚》初研作者:赵亮来源:《北方音乐》2015年第10期[摘要]清唱剧是一种产生于十六世纪、盛行于十七世纪的以宗教为题材、以合唱为主要形式的艺术类型。

亨德尔的清唱剧《弥赛亚》是巴洛克时期经典的音乐作品,对后世相关体裁的创作产生了重要的影响。

本文对清唱剧的体裁进行了简单地介绍,具体分析了亨德尔清唱剧《弥赛亚》的产生背景及早期演出情况,同时对作品的音乐构成进行了展开性的介绍,对这部作品的历史地位也提出了自己的观点:《弥赛亚》是一部伟大的作品,是巴洛克音乐的典范。

[关键词]清唱剧;巴洛克音乐;合唱;宣叙调;咏叹调亨德尔(Handel,1685-1759)是西方巴洛克时期的代表作曲家之一。

1685年享德尔生于德国的哈勒,而正式成为英国公民是在1712年到达伦敦以后,一直到1759年,享德尔74岁逝世。

他的歌剧在英国得到了广泛地欢迎,树立了歌剧之王的形象。

作为一个典型的世界主义者,享德尔的音乐作曲融合了多国的音乐特点:既有德国音乐的严肃又有意大利音乐的悦耳、法国音乐的壮丽在他的作曲当中也有所表现。

这些特点最终在英国这片世界主义风格作品的优质沃土当中得了成熟与淋漓尽致的发挥。

其创作还有着合唱音乐的传统,使亨德尔的清唱剧得到了升华。

《弥赛亚》的创作,是享德尔创作巅峰的表现,也是清唱剧的最鼎盛时期。

弥赛亚,意为“受膏者”。

犹太人为王时,要受膏。

这里是指耶稣基督降生为王,救赎百姓的意思。

在1735年间,一向名利心很重的享德尔因歌剧受到中产阶级冷落,而负债累累,穷困潦倒。

享德尔在历经沧桑、经历了大起大落后创作的这首《弥赛亚》是他所有创作中,受到最热情追捧,也是流传范围最广,传颂至今并且一直为后世所喜爱的最好清唱剧作品。

无论是海顿、莫扎特,还是肖斯塔科维奇都从此汲取了丰富的养料。

至今每年圣诞节,西方许多国家都要演唱这部清唱剧。

一、体裁介绍清唱剧,又称神剧(oratorio),最早诞生于十六世纪的意大利,在欧洲的盛行可以追溯到十世纪中期。

乔治·弗里德里希·亨德尔简介

乔治·弗里德里希·亨德尔出生于德国哈勒城的一个小市民家庭,是著名的英籍德国作曲家。

亨德尔少年时期曾跟随当地风琴师、作曲家学习音乐,后来担任了哈勒礼拜堂的风琴师,并开始创作。

1703年,亨德尔迁居汉堡,并担任了汉堡歌剧院的提琴师。

1705年,他的歌剧作品《阿尔米拉》和《尼罗》在汉堡歌剧院上演并获得成功。

1706年至1710年,亨德尔在当时世界歌剧中心意大利四处游历,广泛接触了意大利的音乐文化,开阔了艺术眼界。

1709年他新创作的歌剧《阿格里皮娜》在威尼斯上演,得到了意大利歌剧界的一致好评,但亨德尔并没有感到满足,不久他又远走英国。

1712年定居英国后,对英国音乐产生了深远的影响。

亨德尔从30年代开始创作清唱剧。

他的清唱剧使用英文歌词,由英国人演唱,是一种为英国观众而写的新型作品,但上演之初并不成功,只是经过了十多年时间,才受到普遍的欢迎,亨德尔在英国也获得了极高的声誉。

亨德尔的曲风雄伟、崇高,所创作的清唱剧是戏剧性的英雄史诗。

作为一位多产的音乐家,其主要作品有:清唱剧《以色列人在埃及》、《参孙》、《弥赛亚》、《犹大马卡白》等三十二部,歌剧四十六部,管弦乐《水上音乐》、《森林音乐》、《烟火音乐》各一套,管弦协奏曲十一首,大协奏曲四十二首,还有室内乐、组曲、序曲、恰空等器乐曲。

他的代表作有管弦乐曲《皇家水上音乐》、《皇家焰火音乐》、《清唱剧》、《弥赛亚》等,《弥赛亚》中的《哈利路亚》流传最为广泛。