拉赫玛尼诺夫《升C小调钢琴前奏曲》的欣赏与演奏-文档

- 格式:docx

- 大小:13.77 KB

- 文档页数:5

拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》演奏技术探究

拉赫玛尼诺夫的《升c小调前奏曲》是钢琴曲中最具代表性的作品之一,以其高超的

技巧和浓郁的情感,深受钢琴家和听众的喜爱。

本文将从演奏技术的角度探究这一著名的

钢琴曲,帮助读者更好地理解和欣赏这首作品。

1. 节奏和速度控制

拉赫玛尼诺夫的《升c小调前奏曲》节奏变化多样,需要钢琴家具备较高的审美情趣

和灵活的指法。

在演奏过程中,要根据曲子的音乐构思和表现要求,合理地控制速度和节奏,准确地反映出作曲家的意图。

2. 和声和音色控制

这首曲子的和声丰富,需要钢琴家深入领悟和把握。

在演奏过程中,要注意音色的转

换和变化,尤其是在同一乐句内,不同音符所表现的情感和意境可以有很大的差别。

因此,在演奏过程中,要准确地把握这些细节,准确地表现出作曲家想要表达的情感和感觉。

3. 掌力和弹力控制

拉赫玛尼诺夫的《升c小调前奏曲》需要具备较强的掌力和弹力,才能演绎出曲子中

的豪放和激情。

合理的掌力和弹力可以使曲子的效果更加真实和感人,逼真地反映出作曲

家的意图和情感。

4. 律动和过渡控制

这首曲子中存在许多律动和过渡,这些都需要钢琴家灵巧的指法和巧妙的思路。

在演

奏过程中,要注意律动的起伏和变化,把握好曲子中的过渡部分,使其流畅自然,不失音

乐性和情感性。

拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》演奏技术探究拉赫玛尼诺夫的《升c小调前奏曲》是钢琴曲中的经典之作,因其华丽、史诗般的音乐风格以及技术难度而为人所知。

本文将探究这首曲子的演奏技术。

首先,拉赫玛尼诺夫的《升c小调前奏曲》的技术难度主要表现在大量的音阶、三度和六度的快速运用上。

这种技术难度对于钢琴演奏来说是非常考验手指的灵活性和速度的。

在练习这首曲子时,需要注重练习手指的弹跳和落键,要让手指变得更有力,同时要注意手腕和手臂的自然放松。

在演奏时,要用足够的速度来表现出曲子的华丽和壮观,但同时也要保持节奏的精准和旋律的美感。

其次,这首曲子在和声和音乐结构上也有着许多的考验。

由于曲子的节奏和速度非常快,演奏者需要有足够的技巧和经验才能够把握住其复杂的和弦结构和音乐结构。

在练习时,需要反复练习和记忆曲子的结构和变化,以便在演奏时把握好每个音符和每个节拍。

在演奏时,需要注重掌握好渐进式的音乐效果,要让听众可以感受到曲子的情感和力量。

最后,拉赫玛尼诺夫的《升c小调前奏曲》还有一些重要的演奏技巧,例如滑音、手跳和转移等。

这些技巧在曲子中的使用非常频繁,如果演奏者无法掌握好它们,那么整个曲子的演绎效果就无法达到最佳状态。

因此,在学习这首曲子时,需要注重练习这些技巧,并且在演奏时要运用自如,使得曲子更具有表现力和感染力。

总之,拉赫玛尼诺夫的《升c小调前奏曲》是一首非常经典的钢琴曲,它蕴含了丰富的音乐内涵和技术难度,可以说是钢琴演奏者的必修曲目之一。

在学习这首曲子时,需要注重技巧的练习和音乐结构的理解,同时要运用自己的想象力和表现力来演绎这首华丽、壮观的曲子。

拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》演奏技术探究拉赫玛尼诺夫(Sergei Rachmaninoff)是俄国作曲家、钢琴家和指挥家,也是20世纪最杰出的钢琴作曲家之一。

他的作品《升c小调前奏曲》(Prelude in C-sharp minor)是他最著名的作品之一,也是钢琴曲中的经典之一。

该曲作于1892年,是他在19岁时为钢琴而创作的。

《升c小调前奏曲》以其绚丽的旋律和富有感情的表达而闻名,成为了钢琴家和乐迷心目中的经典之作。

这首曲子在钢琴教学中也是一个经典的教材,受到了广泛的喜爱。

今天我们就来探究一下这个钢琴曲的演奏技术,希望对学习钢琴的朋友们有所帮助。

我们可以从乐谱的结构和演奏技巧入手。

《升c小调前奏曲》的乐谱属于大调,全曲用了升c小调,演奏的难度比较大。

从结构上看,这首曲子包含了两个主题,第一个主题是慢板,第二个主题是快板。

整个乐曲结构紧凑,旋律优美,因此演奏时需要注意的地方也比较多。

在演奏技巧方面,首先要注意的是手指的力度和节奏的控制。

这首曲子中有很多连续的三连音和四连音,需要手指的力度和灵活性来完成。

节奏的控制也非常重要,尤其是在快板的部分,需要在保持速度的保持节奏的准确性。

要注意的是琴感的处理。

由于《升c小调前奏曲》的旋律非常绚丽,因此演奏时需要将琴感处理的更加丰富,突出每一个音符的表达。

可以通过加强手指的力度和控制琴键的深浅来达到这个效果,这对于提升整个曲子的表现力非常重要。

要注意的是音乐的表达和情感的表达。

《升c小调前奏曲》是以其浓厚的情感而著称的,演奏时要尽可能地体现出这种情感。

在慢板的部分,可以通过加强音色的变化和手指的轻重,来表现出曲子的柔美和温柔;而在快板的部分,则需要通过手指的灵活和力度的控制,来表现出曲子的激昂和激情。

要注意的是整个曲子的串连和流畅性。

整个《升c小调前奏曲》需要达到一种旋律的连贯和流畅性,因此在演奏时需要注意各个部分的串联和过渡,保持整个曲子的和谐和一致。

拉赫玛尼诺夫《#c小调前奏曲》风格及演奏阐释作者:何啸磊来源:《神州》2010年第23期摘要:拉赫玛尼诺夫#c小调前奏曲是他青年时期的代表作。

这是一首感心动耳、一鸣惊人的成名之作,后来成为拉赫玛尼诺夫在每次钢琴演奏会上必须重复演奏(encore)的名曲。

这首前奏曲虽是拉赫玛尼诺夫青年时期的试笔,但其有声有色的动人表现就是在成熟时期的作品中也是少见的,所以至今仍不失为二十四首前奏曲中的代表作。

本文将从把握乐曲背景、整体风格以及演奏技巧为主线来剖析这部经典之作。

关键词:拉赫玛尼诺夫;#c小调前奏曲;演奏俄罗斯作曲家拉赫玛尼诺夫创作的#c小调前奏曲,是一首典型具有拉氏风格的作品,无论从音乐构思,织体结构,还是演奏技巧方面都充分体现了作者的创作特点,是学习俄罗斯钢琴演奏风格的必弹曲目。

一、拉赫玛尼诺夫生平简介俄罗斯作曲家、钢琴家、指挥家谢尔盖·瓦西里耶维奇-拉赫玛尼诺夫(1873-1943),1873年生于俄国诺夫戈罗省奥涅格。

父为地主,家庭富有。

4岁开始学钢琴,1883年人彼得堡音乐学院学钢琴与作曲。

所作钢琴曲集《幻想小品集》中的第二曲《升C小调前奏曲》获得好评。

拉氏创作深受柴科夫斯基的影响,作品旋律性突出,和声与复调织体饱满,表现手法基本上来用浪漫主义时期的音乐语言。

他的音乐以灰色调为主,他习惯运用阴郁、神秘的创作气氛。

他的作品常会出现重大的悲剧构思,作品气势磅礴、庄重、沧桑而不失优美。

在他的音乐创作中,“命运”、“死亡”、“魔鬼”,这些刻画心理的主题始终出现在他的创作道路上,而这些形象的形成主要原因与当时的历史背景有关,他的家庭和个人性格也是造成这些形象的因素。

二、#c小调前奏曲“莫斯科的钟”拉赫玛尼诺夫音乐创作属于晚期浪漫主义的音乐观和风格。

拉赫玛尼诺夫对肖邦的前奏曲甚为赞赏,并心摹手追,从1892年起沿着肖邦的路子写出了二十四首热情洋溢、诗意盎然的钢琴前奏曲。

包括作品3之2一首(1892),也就是托小调前奏曲,作品23十首(1903)和作品32十三首(1910)总数也是二十四首。

拉赫玛尼诺夫《#c小调前奏曲》风格及演奏阐释摘要:拉赫玛尼诺夫#c小调前奏曲是他青年时期的代表作。

这是一首感心动耳、一鸣惊人的成名之作,后来成为拉赫玛尼诺夫在每次钢琴演奏会上必须重复演奏(encore)的名曲。

这首前奏曲虽是拉赫玛尼诺夫青年时期的试笔,但其有声有色的动人表现就是在成熟时期的作品中也是少见的,所以至今仍不失为二十四首前奏曲中的代表作。

本文将从把握乐曲背景、整体风格以及演奏技巧为主线来剖析这部经典之作。

关键词:拉赫玛尼诺夫;#c小调前奏曲;演奏俄罗斯作曲家拉赫玛尼诺夫创作的#c小调前奏曲,是一首典型具有拉氏风格的作品,无论从音乐构思,织体结构,还是演奏技巧方面都充分体现了作者的创作特点,是学习俄罗斯钢琴演奏风格的必弹曲目。

一、拉赫玛尼诺夫生平简介俄罗斯作曲家、钢琴家、指挥家谢尔盖·瓦西里耶维奇-拉赫玛尼诺夫(1873-1943),1873年生于俄国诺夫戈罗省奥涅格。

父为地主,家庭富有。

4岁开始学钢琴,1883年人彼得堡音乐学院学钢琴与作曲。

所作钢琴曲集《幻想小品集》中的第二曲《升c小调前奏曲》获得好评。

拉氏创作深受柴科夫斯基的影响,作品旋律性突出,和声与复调织体饱满,表现手法基本上来用浪漫主义时期的音乐语言。

他的音乐以灰色调为主,他习惯运用阴郁、神秘的创作气氛。

他的作品常会出现重大的悲剧构思,作品气势磅礴、庄重、沧桑而不失优美。

在他的音乐创作中,“命运”、“死亡”、“魔鬼”,这些刻画心理的主题始终出现在他的创作道路上,而这些形象的形成主要原因与当时的历史背景有关,他的家庭和个人性格也是造成这些形象的因素。

二、#c小调前奏曲“莫斯科的钟”拉赫玛尼诺夫音乐创作属于晚期浪漫主义的音乐观和风格。

拉赫玛尼诺夫对肖邦的前奏曲甚为赞赏,并心摹手追,从1892年起沿着肖邦的路子写出了二十四首热情洋溢、诗意盎然的钢琴前奏曲。

包括作品3之2一首(1892),也就是托小调前奏曲,作品23十首(1903)和作品32十三首(1910)总数也是二十四首。

2018-01文艺生活LITERATURE LIFE拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》浅析李哲(陕西省延安大学鲁迅艺术学院,陕西延安716000)摘要:谢尔盖?瓦西里耶维奇?拉赫玛尼诺夫(1873-1943)是19—20世纪之间俄罗斯伟大的作曲家和钢琴演奏家,他的作品有典型的俄罗斯古典音乐传统,本文以升C小调前奏曲为例,通过对此曲创作背景、曲式结构、演奏要点的分析,表现出拉赫玛尼诺夫的独特创作思维,更能从作品中折射出当时俄国的社会实景。

关键词:拉赫玛尼诺夫;钢琴前奏曲中图分类号:J624.1文献标识码:A文章编号:1005-5312(2018)02-0077-01一、拉赫玛尼诺夫的主要钢琴作品拉赫玛尼诺夫的作品极富俄国色彩,充满激情、旋律优美,其钢琴作品更是以难度见称。

主要钢琴作品:《24首钢琴前奏曲》(1892年、1903年、1910年),《升f小调第一钢琴协奏曲》(1891年),《C小调第二钢琴协奏曲》(1901年),《d小调第一钢琴奏鸣曲》(1907年),《b小调第三钢琴协奏曲》(1908年),《音画练习曲》(Op.33,1911年;Op. 39,,1916-1917年),《降b小调第二钢琴奏鸣曲》(1913年),《g 小调第四钢琴协奏曲》(1926年),《柯莱里主题变奏曲》(1931年),钢琴与管弦乐:《帕格尼尼主题狂想曲》(1934年)二、《升c小调前奏曲》(op3之2)作品解析1.创作背景:19世纪末的俄罗斯正处在一个动荡的过渡时期,广大苦闷的知识分子不堪忍受封建帝俄的高压统治,人们渴望获得自由,反抗、斗争的情绪弥漫着……动荡的社会背景和恶化的家庭环境无不深切的影响着拉赫玛尼诺夫的创作,1892年他创作了《升c小调前奏曲》,并在同年年底初次登台演奏此曲,获得巨大成功,成为了拉赫玛尼诺夫早期最具有代表性和影响力的作品之一。

2.曲式结构:作品《升c小调前奏曲》为典型的单三部曲式,62个小节,和声以其属功能结束。

拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》演奏技术探究拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》是一首技术要求极高的钢琴作品,其演奏需要艺术家有着出色的技术和表现力。

本文将从技术层面对这首曲目进行探究,旨在帮助钢琴爱好者更好地理解并演奏这首曲目。

要演奏这首前奏曲,艺术家需要具备良好的手指技巧。

拉赫玛尼诺夫的作曲风格非常独特,经常要求手指做出快速的、跨度较大的运动。

特别是在《升c小调前奏曲》中,大量的三连音和四连音加上快速的手指跳跃成为了演奏的难点。

要想驾驭这些技术要求,艺术家需要通过反复的练习,不断地提高手指的灵活性和独立性。

对于音色的控制也是演奏这首曲目的关键。

《升c小调前奏曲》中有着非常丰富的音响层次和变化,旋律与伴奏有时交错复杂,有时又需要清晰地分开。

艺术家需要通过精准的手腕和手臂控制,以及灵活的音色表现,才能将这些复杂的音乐内容表达得淋漓尽致。

节奏和速度的把握也是要考虑的因素。

拉赫玛尼诺夫的作品往往要求极高的技术表现,同时节奏的变化也非常复杂。

《升c小调前奏曲》中有着快速的乐句和突然的音符变化,需要艺术家有着极强的耐心和准确的节奏感。

在演奏这首曲目时,艺术家需要不断地调整自己的速度和节奏,将每个音符都表现得恰到好处。

对于音乐的表达力和情感表现也是演奏这首曲目的重要技术。

拉赫玛尼诺夫的音乐充满了浓厚的俄罗斯风情,艺术家需要通过自己的感悟和理解,将这种情感表现得淋漓尽致。

在演奏《升c小调前奏曲》时,艺术家需要充分发挥自己的想象力和表现力,将音乐中的悲壮、豪迈和深情表现得淋漓尽致。

演奏拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》需要艺术家具备高超的手指技巧、对音色的精准控制、对节奏和速度的准确把握,以及对音乐情感的深刻理解和表现力。

只有通过不断的练习和思考,艺术家才能将这首曲目真正演绎出其艺术价值。

希望本文的探究能够帮助钢琴爱好者更好地理解和演奏这首优秀的曲目。

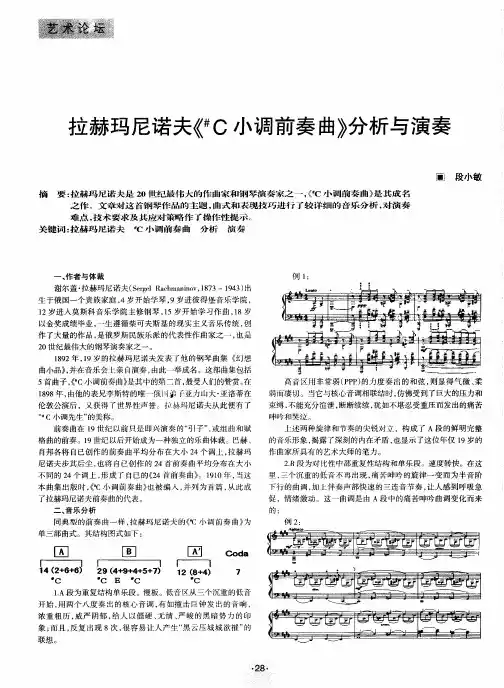

拉赫玛尼诺夫《#C小调前奏曲》分析与演奏 摘要:拉赫玛尼诺夫是20世纪最伟大的作曲家和钢琴演奏家之一,《 c小调前奏曲》是其成名 之作。文章对这首钢琴作品的主题,曲式和表现技巧进行了较详细的音乐分析,对演奏 难点,技术要求及其应对策略作了操作性提示。 关键词:拉赫玛尼诺夫 c小调前奏曲分析演奏

一、

作者与体裁

谢尔盖・拉赫玛尼诺夫(Sergel Rachmaninov,1873—1943)出 生于俄国一个贵族家庭,4岁开始学琴,9岁进彼得堡音乐学院, 12岁进入莫斯科音乐学院主修钢琴,15岁开始学习作曲,18岁 以金奖成绩毕业,一生遵循柴可夫斯基的现实主义音乐传统,创 作了大量的作品,是俄罗斯民族乐派的代表性作曲家之一,也是 2O世纪最伟大的钢琴演奏家之一。 1892年,19岁的拉赫玛尼诺夫发表了他的钢琴曲集《幻想 曲小品》,并在音乐会上亲自演奏,由此一举成名。这部曲集包括 5首曲子, C小调前奏曲》是其中的第二首,最受人们的赞赏。在 1898年,由他的表兄李斯特的唯一俄… 亚力山大・亚洛蒂在 伦敦公演后,又获得了世界性声誉。托赫玛尼诺夫从此便有了 “ C小调先生”的美称。 前奏曲在19世纪以前只是即兴演奏的“引子”,或组曲和赋 格曲的前奏。19世纪以后开始成为一种独立的乐曲体裁。巴赫、 肖邦各将自已创作的前奏曲平均分布在大小24个调上,拉赫蚂 尼诺夫步其后尘,也将自已创作的24首前奏曲平均分布在大小 不同的24个调上,形成了自已的《24首前奏曲》。1910年,当这 本曲集出版时,《 c小调前奏曲》也被编入,并列为首篇,从此成 了拉赫玛尼诺夫前奏曲的代表。 二、音乐分析 同典型的前奏曲一样,拉赫玛尼诺夫的《 小调前奏曲》为 单三部曲式。其结构图式如下: Coda 广■——]厂————]广——] 14(2+6+6) 29(4+9¨+5+7) 1 2(8+4) 7 。C 。C E C C 1-A段为重复结构单乐段。慢板。低音区从三个沉重的低音 开始,用两个八度奏出的核心音调,有如撞击巨钟发出的音响, 浓重粗历,威严阴郁,给人以僵硬、无情、严峻的黑暗势力的印 象;而且,反复出现8次,很容易让人产生“黑云压城城欲摧”的 联想 例1: 画段小敏 高音区用非常弱(PPP)的力度奏出的和弦,则显得气微、柔 弱而凄切。当它与核心音调相联结时,仿佛受到了巨大的压力和 束缚,不能充分渲泄,断断续续,犹如不堪忍受重压而发出的痛苦 呻吟和哭泣。 上述两种旋律和节奏的尖锐对立,构成了A段的鲜明完整 的音乐形象,揭露了深刻的内在矛盾,也显示了这位年仅19岁的 作曲家所具有的艺术大师的笔力。 2.B段为对比性中部重复性结构和单乐段。速度转快。在这 里,三个沉重的低音不再出现,痛苦呻吟的旋律一变而为半音阶 下行的曲调,加上伴奏声部快速的三连音节奏,让人感到呼吸急 促,情绪激动。这一曲调是由A段中的痛苦呻吟曲调变化而来 的: 例2:

拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》演奏技术探究

拉赫玛尼诺夫的《升c小调前奏曲》是一首极具挑战性和声乐风格的作品,展示了拉

赫玛尼诺夫不可思议的创造力和技术触角。

这首曲子的开头是一个有特色的分解和弦,要求演奏者按照指示,在按下琴键的同时,也要敲打键盘以呈现出饱满的音效。

在演奏这首曲子时,演奏者还必须要驾驭动态的变化,从渐弱到渐强,从温柔的音乐主题到激情的扬声器号。

在技术方面,这首作品要求演奏者具备高水准的手位和优秀的钢琴技巧。

初始的和声

组成十分重要,要求演奏者把单音与和弦结合得密不可分,呈现出极其细腻的音效。

在一

些关键部分,比如变奏段落,演奏者必须要灵活的调整手的位置,以便快速的演奏双手的

音乐部分,并保持良好的节奏和掌控力。

此外,在演奏中还需要将音乐动态与速度结合起来,以达到更好的效果。

在前奏曲的

中间部分,演奏者需要突出音乐主旋律,并呈现出更加激烈的音乐情感。

这里需要演奏者

掌握一定的渐变技巧,使得音乐主旋律能够顺畅,准确地出现。

最后,在演奏结束时,也需要演奏者感到和音与节奏的强度逐渐减弱,并以更低的音

高来完成这首曲子的演奏。

总的来说,拉赫玛尼诺夫的《升c小调前奏曲》是一首技术难

度极大的琴曲,需要演奏者充分的准备,以成功的展现这首琴曲的深奥之处。

拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》演奏技术探究

拉赫玛尼诺夫的《升c小调前奏曲》是他最著名的作品之一。

这首曲子的演奏技术要

求非常高,包括技巧性强的琴键手指技法、高难度的速度和技巧,以及良好的音色控制技

巧和情感表达能力。

其次,这首曲子的速度非常快,需要演奏家具备很高的速度技巧和强大的手指力量。

尤其是右手的三连音和左手的重音,需要演奏家精确地弹奏,并保持高度的技巧性。

为了

掌握这些技巧,演奏家需要周密练习,将乐曲速度逐渐提高。

此外,拉赫玛尼诺夫的音乐作品以其丰富的音色和情感表达能力而著名,这首曲子也

不例外。

演奏家需要具备一定的音色控制技巧,以表现曲子中的不同情感。

在演奏前奏曲时,演奏家应该注意到乐曲中不同的音乐主题和情感变化,并掌握音色的细微变化,以实

现最佳效果。

最后,演奏家应该了解拉赫玛尼诺夫及其作品的背景和历史背景,以便更好地理解和

表现曲子中的情感。

许多外部因素,如音乐家的情绪和环境等,都会影响演奏效果。

因此,在演奏升c小调前奏曲时,演奏家应该发挥自己的音乐才能,并将情感深入到音乐之中,

以创造最好的效果。

总而言之,拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》是一首非常具有挑战性的曲子,需要演

奏家在许多方面具备高度的技能和能力。

该曲目需要仔细训练和熟练掌握,才能够完美地

表达其丰富的情感和深刻的意义。

拉赫马尼诺夫《升c小调前奏曲》的演奏谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫马尼诺夫是俄罗斯伟大的浪漫主义作曲家何钢琴演奏家,他的作品《升c小调前奏曲》是世界钢琴音乐中的精品。

本文围绕拉赫玛尼诺夫生平及其创作风格,对《升c小调前奏曲》作品进行音乐结构、创作风格的分析。

结合本人的演奏体会及情感透析来深入研究,更准确的把握该作品演奏上技能技巧的运用,为对拉赫玛尼诺夫其他作品的演奏分析做参考。

关键词:谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫马尼诺夫;《升c小调前奏曲》;演奏Sergei·Vassilievitch·Rachmaninoff" L C minor prelude "performanceMusicology 2011-1 Wu Shu TingSupervisor Li XueAbstractSergei ·Vassilievitch·Rachmaninoff was a great Russian romantic composer He Gang qin player,house, his works"Prelude in C sharp minor"is one of the world's pianol music works.This focuses paper on Rachmaninoff's life and creation style,on the analysis of "L C minor prelude"works of musical structure, writing stylecombined with the performance ex perience and emotion I dialysis to do in-depth research, the use of the work and plays kills to do grasp more accurately, make reference to the analysis of Rachmaninoff's other work performance.Key words:Sergei·V assilievitch·Rachmaninoff; L C minor prelude; performance目录一拉赫玛尼诺夫生平及其风格特征 (5)(一) 拉赫玛尼诺夫生平简介 (1)(二) 作品风格特征 (1)(三) 《升c小调前奏曲》的创作背景 (1)二《升c小调前奏曲》的音乐分析 (2)(一) 曲式结构 (2)(二) 力度解析 (3)(三) 旋律特点 (6)(四) 和声特点 (8)三《升c小调前奏曲》的演奏分析 (8)(一) 演奏技巧分析 (8)1.主题的表现 (8)2.连续的大和弦进行 (9)3.三连音的演奏 (11)4.双手的快速交替 (12)5.鲜明的力度对比 (12)6.踏板的运用 (13)(二) 演奏体会及情感分析 (13)1.作品悲剧性情感的把握 (13)2.作品声音色彩的变化 (14)3.作品意境的描述 (14)结语 (15)参考文献 (16)致谢 (17)一拉赫马尼诺夫的生平及其风格特征(一)赫玛尼诺夫生平简介谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫(Sergei·Vassilievitch·Rachmaninoff,1873年4月1日-1943年3月28日)生于俄罗斯,是二十世纪世界重要的古典音乐作曲家、指挥家和钢琴家。

拉赫玛尼诺夫前奏曲op3之2弹奏指引摘要:作曲家拉赫玛尼诺夫对钢琴诗人肖邦极为推崇,因此付诸于自己的创作实践中,创作了和肖邦数量相等的24首钢琴前奏曲,拉赫玛尼诺夫是一个重度抑郁症患者,写的音乐作品大多沉郁,哀伤,以小调为主,本文的升c小调前奏曲就是一个列子。

将从作品的背景,结构,演奏技术等方面出发探索升c小调的演奏要领。

关键词:前奏曲;背景;结构;演奏一、《升c小调前奏曲》背景解说《升c小调前奏曲》由作曲家拉赫玛尼诺夫创作于1892年,这首《升c小调前奏曲》选自《幻想曲小品》中的第二首。

这是拉赫玛尼诺夫非常喜欢的一首作品,具有浓烈的戏剧性,拉赫玛尼诺夫甚至在自己每次开独奏音乐会的时候都要弹奏这首前奏曲。

作品由三个大的部分构成,总的描写的是当时俄国在沙皇荒淫无道的统治下,作者表达的一种悲愤激动的感情。

第一部分由三个沉重的低音开始,表达的是一种对当时统治者残暴统治下的痛苦呻吟,每一个重低音都深入人心,第二部分则画风突转,不再是第一段的痛苦呻吟,而是使用三连音的急速跑动进行,表示对沙皇残暴统治的怒不可解,如波涛般的愤怒四散开来。

第三部分的情绪以及情感回到第一段,三个沉重的低音直接变成八度低音,这种痛苦的呻吟已经变成一种呐喊,一种呼吁,但这种呐喊显然没什么用,最后尾声由回归沉寂。

作品画面感极强,是拉赫玛尼诺夫24首前奏曲的代表作。

二、作品的曲式结构该作品是典型带再现的单三部曲式,A乐段(1-14)小节,为一个复乐段,由两个乐段构成,第一乐段为两个乐句构成,随后扩充两个小节,然后开放结束于属和弦,推动下一个乐句的发展,反复的乐段同样两个乐句组成在补充两个小节,补充的两个小节是对主题材料的补充,运用主题材料减去一些音,营造出渐消失之感,同时也预示着一个乐段的结束。

两个乐段都以属和弦半终止结束。

B 乐段(15-43)也是一个复乐段,两个乐段中第一乐段是两个乐句(4+4)加5个小节的补充构成,乐句中的发展手法采用了三度的一个模进,节奏重复的方式使得音乐情绪具有推动性。

Northern Music 27Western Music 西方音乐浅析拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》音乐分析及演奏技巧张红红(中国出版集团现代出版社,北京 100000)【摘要】拉赫玛尼诺夫是俄罗斯伟大的作曲家,《升c小调前奏曲》是他早期献给恩师阿伦斯基的作品,这也是他代表作品之一。

这首乐曲虽被称作是“前奏曲”,但它是一首短小完整的乐曲。

本文从作曲家的创作时期及风格、作品的创作背景、风格特征、曲式结构等方面对音乐及其演奏技巧进行简要分析。

希望通过本文的分析,能够更深入地了解拉赫玛尼诺夫及其作品。

【关键词】拉赫玛尼诺夫;前奏曲;音乐分析;演奏技巧【中图分类号】J623 【文献标识码】A一、作曲家简介(一)生平介绍谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫(1873-1943),是二十世纪世界重要的作曲家、钢琴家、指挥家。

他的曾祖父在圣彼得堡和著名的演奏家菲德尔学习,母亲在圣彼得堡音乐学院毕业,使他从小就受到了很好的音乐熏陶。

4岁时学习钢琴,9岁就进入了彼得堡音乐学院学习。

1885年,他跟随钢琴演奏大师兹维列夫在莫斯科学习钢琴,四年后,考入了莫斯科音乐学院,进行更为严格、正规、系统的学习和训练。

钢琴作品在他的音乐作品中占有很大的地位,并且具有强烈的俄罗斯风格。

(二)创作时期及风格拉赫玛尼诺夫的创作里,可以分为三个阶段。

第一阶段是在莫斯科音乐学院毕业后成为自由艺术家时,他跟着塔涅耶夫和阿连斯基两位著名的作曲家学习作曲。

他创作的《第一交响曲》(op.13),1897年在彼得堡首演失败,这使他受到了严重的打击,丧失了对创作的信心,后来经过治疗,逐渐恢复自信,继续他的创作生涯。

第二阶段是他以作曲家的身份创作了许多钢琴作品,有《第一奏鸣曲》《第二奏鸣曲》、两组《前奏曲》。

第三阶段是十月革命爆发以后,由于俄国发生剧烈的改变,拉赫玛尼诺夫选择离开俄国,定居在美国。

在这一个阶段,充满了对家乡的思念之情,也充满了悲剧色彩,同时在这个阶段,他的创作力有所减弱。

拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》演奏技术探究拉赫玛尼诺夫的《升c小调前奏曲》被誉为钢琴曲中最具挑战性的作品之一,它需要演奏者具备出色的技术和强大的表现力。

下面将从演奏技术的角度来探究该曲的演奏技巧。

首先,钢琴技巧中十分重要的连续音技巧在该曲中被广泛运用。

在音乐开始后一段时间内,钢琴必须快速地交替演奏不同的连续音,以营造出气势磅礴的氛围。

“连续音”一直贯穿整首曲子,当演奏者技巧不够,声音将显得粗糙呆板,而当演奏者具备这项技巧时,婉转柔和的连续音将轻松流畅地营造出塑造暗示情绪的基础。

此外,左手和右手需要用不同的力度来演奏,这乍听上去比较容易,但实际上却非常困难。

在曲子旋律上升高之前,左手需要以柔和的力度弹奏,跟随着和弦的节奏,而右手则需要以强有力的韵律弹奏某些特定的音符。

这样的动态变化与升高的旋律结合在一起,使得《升c小调前奏曲》具有强烈的冲击力和极具感染力的情绪表达。

在曲子后半段,拉赫玛尼诺夫运用了大量的重复音符,以营造出强烈的紧张感和高涨的气氛。

“重复音符”是指连续出现的相同的音符,这些音符经常是《升c小调前奏曲》中进行鼓动和激发情感的元素。

确保重复音符的准确性和连贯性,对于如此快速热烈的曲子来说,是非常困难的技巧,这需要演奏者具有非常高超的彈奏技巧。

性感的重复音符创造了一个强大的气氛,让听众感受到无限的动力和激情。

最后,曲子的快速右手跳音作为该曲的关键技巧之一,为演奏者提供了一项非常强大的音乐表达技巧。

这些技巧需要演奏者有准确的节奏感和出色的手腕灵活性。

在演奏过程中,要注意跳音之间的准确呼吸,将其与曲调、节奏和力度完美地融合在一起,打造出动人心弦的音乐表现力。

综上所述,拉赫玛尼诺夫的《升c小调前奏曲》在演奏时需要具备高超的技巧和极强的表现力,演奏者需要非常细致和条件反射般的反应,才能在近乎瞬息万变的旋律中跟随着音乐的情感变化,从而展现出完美的表演层面。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。