《自然辩证法概论》第八章:科学理论的发展

- 格式:ppt

- 大小:334.50 KB

- 文档页数:42

自然辩证法概论04.5版By:D_2009-3-3科技是一把双刃剑绪论自然辩证法是马克思主义的重要组成部分,其研究对象是自然界发展和科学技术发展的一般规律、人类认识和改造自然的一般方法以及科学技术在社会发展中的作用。

自然辩证法的创立与发展同哲学与科学技术的进步密切相关.是马克思主义关于科学、技术及其与社会的关系的已有成果的概括和总结。

第一节自然辩证法在马克思主义中的地位自然辩证法主要以科学技术。

及其与社会的关系为研究内容,它的产生与发展同哲学、科学技术及其与社会的相互作用有着密切的联系。

马克思和思格斯把科学技术看成是一种在历史上起推动作用的革命力量。

他们认为,自然界是一切事物的本原,人类本身就是从自然界中分化出来并从自然界那里取得生存与发展的资料的;人类对自然界的认识产生了科学,对自然界的改造产生了技术;人类社会就是与科学技术的发展一同发展起来的:近代以后,科学革命与技术革命极大地改变了人类社会的面貌,把人类社会推向一个新的历史阶段。

在此基础上,他们提出了以下极为重要的理论观点:第一,整个世界的历史可以划分为自然史和人类史。

自然界是人类赖以生存和发展的基础,只要省人类存在,人类便需要为自己的生存和发展不断地同自然界发生相互作用,自然史和人类史被此密切相连和相互制约oo 第二,人类生存与发展的第一个前提,也就是一切历史的第一个前提,是人们只有进行物质生产劳动才能从自然界那里取得他们所需要的生活资料。

一旦人们开始生产自身所必需的生活资料的时候,就开始把自己和动物区别开来,在这个意义上说,是劳动创造了人,劳动创造厂世界;人们为了有效地进行劳动必须结成一定的社会关系,而且随着劳动生产力的发展,人们必然会改变自己的社会关系,因此,在劳动发展史呻可以找到理解全部社会史的锁钥个第三,科学技术是在劳动过程中产生、形成与发展起来的。

旧石器时代人类最初的劳动工具是用石头打制而成的石器,它是人的自然肢体的延长,而对石器的打制是古代人掌握的最基本的材料加工技术:大约50万年前,人类学会了人工取火,“使人支配了一种自然力,从而最终把人同动物界分开”①,人工取火是古代人掌握的、最原始的能源技术。

1.1 何谓自然观?它与自然科学的发展有怎样的联系?(1)自然观是人们对于自然界的根本看法或总的观点,它既是世界观的重要组成部分,又是人们认识和改造自然的方法论。

(2)自然观是建立在科学的发展的基础上,是对自然科学的总结和概括,它随着科学技术的进步而逐渐发展;正确、科学、先进的自然观将指导科学取得更大的进步与发展。

1.2 在人类历史上,唯物主义自然观经历了哪几个重要形态?试评述古朴和机唯自然观。

(1)唯物主义自然观的演变经历了三个阶段:古代朴素辩证法自然观、机械唯物主义自然观和辩证唯物主义自然观。

(2)古代朴素辩证法自然观的基本特点是直观性、思辨性和猜测性。

它的产生,标志着人类对自然界的认识已冲破原始神话和宗教和藩篱,开始运用理性思维去探索自然的本质和规律。

(3)近代机械唯物主义自然观摒弃了古代朴素辩证法自然观的直观性、思辨性和猜测性,是巨大的进步,对于近代自然科学和唯物主义哲学的发展有历史性的贡献。

但它的局限性表现在机械性、形而上学性和不彻底性。

1.5 辩证唯物主义自然观的创立有何重大意义?(1)实现了自然观发展史上的革命性变革。

(2)为马克思主义的科学观、科学方法论以及科学与社会的研究奠定了理论基础。

(3)为科学与技术提供了世界观、认识论、方法论与价值论的理论前提。

(4)为自然科学与人的科学的结合提供了理论依据。

2.2 什么是系统?如何理解系统是自然界物质的普遍存在方式?系统的基本特点是什么?(1)系统的含义:所谓系统,是由若干相互联系、相互作用的要素组成的具有特定结构与功能的有机整体。

这一概念包含以下四个要义:①系统是由若干要素组成的,要是构成系统的组成部分或单元,单一要素不能成为系统,即系统内部具有可分析的结构;②系统在于“系”,即系统内诸要素之间,系统要素与系统整体之间相互联系,相互作用,形成特定的结构;③系统还在于“统”,即要素彼此之间联系成为一个统一的有机整体;④系统作为一个整体对环境表现特定的功能,功能之所以为整体所具有,是由于功能以结构为载体,并在系统诸要素的功能耦合中突现出来。

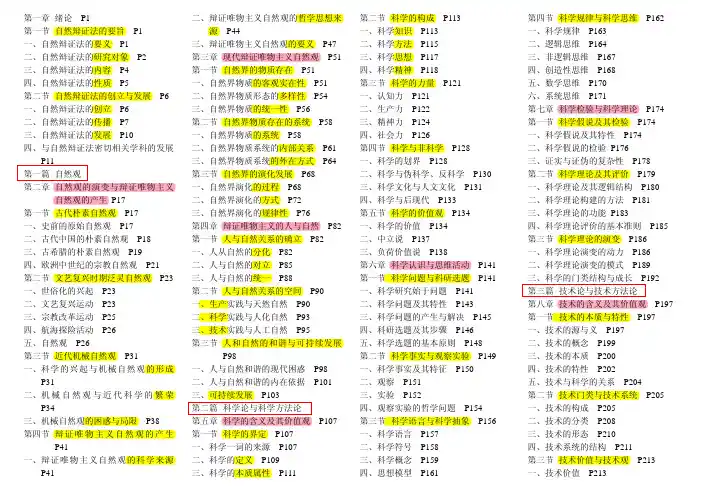

第一章 绪论P1第一节 自然辩证法的要旨P1一、自然辩证法的要义P1二、自然辩证法的研究对象 P2三、自然辩证法的内容P4四、自然辩证法的性质P5第二节 自然辩证法的创立与发展P6一、自然辩证法的创立P6二、自然辩证法的传播P7三、自然辩证法的发展 P10四、与自然辩证法密切相关学科的发展P11第一篇 自然观第二章 自然观的演变与辩证唯物主义自然观的产生 P17第一节 古代朴素自然观P17一、史前的原始自然观 P17二、古代中国的朴素自然观 P18三、古希腊的朴素自然观 P19四、欧洲中世纪的宗教自然观P21第二节 文艺复兴时期泛灵自然观P23一、世俗化的兴起P23二、文艺复兴运动P23三、宗教改革运动P25四、航海探险活动P26五、自然观 P26第三节 近代机械自然观P31一、科学的兴起与机械自然观的形成P31二、机械自然观与近代科学的繁荣P34三、机械自然观的困惑与局限P38第四节 辩证唯物主义自然观的产生P41一、辩证唯物主义自然观的科学来源P41 二、辩证唯物主义自然观的哲学思想来源P44三、辩证唯物主义自然观的要义P47第三章 现代辩证唯物主义自然观P51第一节 自然界的物质存在 P51一、自然界物质的客观实在性P51二、自然界物质形态的多样性P54三、自然界物质的统一性 P56第二节 自然界物质存在的系统 P58一、自然界物质的系统 P58二、自然界物质系统的内部关系P61三、自然界物质系统的外在方式P64第三节 自然界的演化发展 P68一、自然界演化的过程 P68二、自然界演化的方式 P72三、自然界演化的规律性 P76第四章 辩证唯物主义的人与自然P82第一节 人与自然关系的确立 P82一、人从自然的分化P82二、人与自然的对立P85三、人与自然的统一P88第二节 人与自然关系的空间 P90一、生产实践与天然自然 P90二、科学实践与人化自然 P93三、技术实践与人工自然 P95第三节 人和自然的和谐与可持续发展P98一、人与自然和谐的现代困惑P98二、人与自然和谐的内在依据 P101三、可持续发展 P103第二篇 科学论与科学方法论第五章 科学的含义及其价值观 P107第一节 科学的界定 P107一、科学一词的来源P107二、科学的定义 P109三、科学的本质属性P111第二节 科学的构成 P113一、科学知识 P113二、科学方法 P115三、科学思想 P117四、科学精神 P118第三节 科学的力量 P121一、认知力 P121二、生产力 P122三、精神力 P124四、社会力 P126第四节 科学与非科学 P128一、科学的划界 P128二、科学与伪科学、反科学 P130三、科学文化与人文文化P131四、科学与后现代 P133第五节 科学的价值观 P134一、科学的价值 P134二、中立说 P137三、负荷价值说 P138第六章 科学认识与思维活动P141第一节 科学问题与科研选题P141一、科学研究始于问题 P141二、科学问题及其特性 P143三、科学问题的产生与解决 P145四、科研选题及其步骤 P146五、科学选题的基本原则P148第二节 科学事实与观察实验P149一、科学事实及其特征 P150二、观察P151三、实验P152四、观察实验的哲学问题P154第三节 科学语言与科学抽象P156一、科学语言P157二、科学符号P158三、科学概念P159四、思想模型P161第四节 科学规律与科学思维P162一、科学规律P163二、逻辑思维P164三、非逻辑思维 P167四、创造性思维 P168五、数学思维P170六、系统思维P171第七章 科学检验与科学理论P174第一节 科学假说及其检验 P174一、科学假说及其特性 P174二、科学假说的检验 P176三、证实与证伪的复杂性P178第二节 科学理论及其评价 P179一、科学理论及其逻辑结构 P180二、科学理论构建的方法P181三、科学理论的功能 P183四、科学理论评价的基本准则 P185第三节 科学理论的演变P186一、科学理论演变的动力P186二、科学理论演变的模式P189三、科学的门类结构与成长 P192第三篇 技术论与技术方法论第八章 技术的含义及其价值观 P197第一节 技术的本质与特性 P197一、技术的源与义 P197二、技术的概念 P199三、技术的本质 P200四、技术的特性 P202五、技术与科学的关系 P204第二节 技术门类与技术系统P205一、技术的构成 P205二、技术的分类 P208三、技术的形态 P210四、技术系统的结构P211第三节 技术价值与技术观 P213一、技术价值P213二、工程主义传统与人文主义传统P215三、中立说与负荷价值说P217四、技术决定论与社会决定论 P219五、技术伦理P221第九章 技术活动与技术方法P223第一节 技术创造的一般过程与技术方法 P223一、技术活动与技术创造的一般过程P223二、技术活动与技术方法P225三、技术方法的特征P227第二节 技术预测P228一、技术预测方法及其特点 P229二、技术预测的基本程序及其原则P230三、技术预测的方法类型P232第三节 技术评估P234一、技术评估及其特点 P234二、技术评估的原则和基本步骤P235三、技术评估的方法P237第四节 技术发明P239一、技术发明及其特征 P239二、技术发明的一般过程P240三、技术发明的构思方法P242第五节 技术设计P244一、工程技术与技术设计P244二、技术设计特征和作用P246三、技术设计方法论及流派 P248四、技术设计的要素与原则 P249五、技术设计的一般方法P251第十章 技术产业与技术发展P253第一节 技术创新与创新系统P253一、技术创新定义、特征和分类P253二、技术创新主体与参与者 P256三、技术创新模式 P259 四、创新系统P261第二节 技术产业与高技术产业 P264一、技术创新集群与技术产业 P264二、产业创新与产业革命P266三、高技术及其产业化 P269第三节 技术发展P271一、技术的社会生产P271二、技术发展的动力P272三、技术的演变与进化 P274四、技术科学化与技术科学 P277第四篇 科学技术与社会第十一章科学技术的社会基础 P281第一节 科学技术的社会系统P281一、科学技术的社会组织P281二、科学技术社会系统的结构 P283三、科学技术界的社会分层 P285第二节 科学技术的社会建制P286一、科学技术社会建制的基础 P286二、科学技术社会建制的演变 P288三、科学技术体制 P291第三节 科学技术的社会运行规范P293一、科学共同体的社会规范 P293二、技术共同体的社会规范 P294三、科学技术交流与同行评议 P295四、科学技术奖励系统 P296第十二章科学技术与社会的互塑P299第一节 科学技术与社会的互补 P299一、科学技术实践与社会实践的互补P299二、科学技术与社会的结构互补P301三、科学技术与社会的功能互补P302第二节 科学技术与社会的互动 P304一、科学技术与人文文化的碰撞与融合P304二、科学技术与经济的互动 P307三、科学技术与政治P308第三节 科学技术革命与社会的变革P311一、近代第一次科技革命与社会变革P311二、近代第二次科技革命与社会变革P314三、现代科技革命与社会变革 P316第十三章科学技术的社会调控 P319第一节 自由探索与社会干预P319一、自由探索的依据与限度 P319二、社会干预的必要P321三、内在探索与外资干预的张力P322第二节 科学技术的社会支持P324一、思想观念P324二、硬件设施P326三、软件资源P328第三节 科学技术的社会控制P331一、科学技术社会控制的问题 P331二、科学技术社会控制的对象 P333三、科学技术社会控制体系 P334第四节 科学技术发展战略与科学技术政策 P337一、科学技术发展战略 P337二、科学技术政策 P338三、科学技术资源的配置P340。

科学知识的形成与发展(一)科学知识的构成(二)科学认识的起点(三)观察与理论的关系(四)科学发展的模式理论(一)科学知识的构成科学认识过程的成果是科学事实、科学定律、科学假说以及逻辑推理和实验检验而建立起来的科学理论。

1、科学事实科学事实:是科学认识主体关于客观存在的、个别的事物(事件、现象、过程、关系等)的真实描述或判断,其逻辑形式是单称命题。

科学事实的特点:可重复性渗透着理论系统性相对独立性科学事实的作用:科学事实是形成科学概念、科学定律、科学假说和科学理论的基础。

科学事实是确证或反驳科学假说和科学理论的基本依据。

2、科学定律科学定律:是反映自然界事物、现象之间必然性关系的科学命题。

具有不以人的意志为转移的客观性,以全称命题的形式表现出来。

科学定律的特征:▪绝对真理与相对真理的统一(具体的、历史的)▪简明性特征科学定律的作用:▪揭示了事物的本质或规律▪有助于科学概念和科学理论的形成▪是科学解释和预测的有效工具3、科学假说科学假说是根据已知的科学事实和科学原理,对所研究的自然现象及其规律性提出的一种假定性的推测和说明,是自然科学思维的一种重要形式。

科学假说:是根据已有的科学知识和新的科学事实,对所研究的问题作出猜测性说明和尝试性解答。

基本要素:事实基础、理论背景、对现象、规律的猜测,推导出的预言和预见.科学假说——通向科学理论的必要环节惠威尔:”若无某种大胆放肆的猜测,一般是做不出知识的进展的.”没有大胆的猜测是做不出伟大的发现科学假说的一般特征科学性假定性易变性科学假说的来源当出现已知科学理论无法解释的新事实时,会产生猜测性说明。

当把某一理论类推到原来适用范围之外,对其对象的属性、规律进行猜测或设想时,会提出新假说。

为解决新旧事实之间的矛盾时会提出假定性说明。

建立科学假说的原则解释性原则(能解释全部事实)对应原则(不能与已检验的科学理论矛盾)可预测性原则科学假说的检验⑴逻辑分析——实践检验的辅助方法主要是分析假说在逻辑上的合理性,以达到对假说进行初步筛选的目的。

1.1 何谓自然观?它与自然科学的发展有怎样的联系?(1)自然观是人们对于自然界的根本看法或总的观点,它既是世界观的重要组成部分,又是人们认识和改造自然的方法论。

(2)自然观是建立在科学的发展的基础上,是对自然科学的总结和概括,它随着科学技术的进步而逐渐发展;正确、科学、先进的自然观将指导科学取得更大的进步与发展。

2.2 什么是系统?如何理解系统是自然界物质的普遍存在方式?系统的基本特点是什么?(1)系统的含义:所谓系统,是由若干相互联系、相互作用的要素组成的具有特定结构与功能的有机整体。

这一概念包含以下四个要义:①系统是由若干要素组成的,要是构成系统的组成部分或单元,单一要素不能成为系统,即系统内部具有可分析的结构;②系统在于“系”,即系统内诸要素之间,系统要素与系统整体之间相互联系,相互作用,形成特定的结构;③系统还在于“统”,即要素彼此之间联系成为一个统一的有机整体;④系统作为一个整体对环境表现特定的功能,功能之所以为整体所具有,是由于功能以结构为载体,并在系统诸要素的功能耦合中突现出来。

(2)系统是自然界物质存在的普遍方式:①不仅要把整个自然界看做一个系统,而且要认识到自然界中的所有物质客体都自成系统。

②自然界的一切物质客体不仅自成系统,而且又互成系统。

③系统与要素的规定是相对的。

(3)系统的特点:①开放性依据系统与外界环境之间是否存在物质、能量和信息的交换,可以将其区分为孤立系统、封闭系统和开放系统。

自然界的物质系统都是与环境存在相互作用的开放系统。

②动态性现实的自然系统都是开放系统,都有物流、能流、信息流的不断运动,任何自然系统的这种运动、发展、变化过程,就是它的动态性。

③整体性整体性是自然系统最突出、最基本的特征。

系统的整体性是指系统的各个要素按一定的方式组成有机整体,系统是诸要素的有机集合而不是各要素的简单机械相加。

因此,系统具有各要素所不具有的性质和功能。

④层次性系统的层次性是指一方面系统由一定的要素组成,这些要素是由更小一层次的要素组成的子系统,另一方面系统自身又是更大系统的组成要素。

自然辩证法概论课后习题答案主编:教育部社会科学研究与思想政治工作司高等教育出版社绪论0.1.自然辩证法和科学技术有什么关系? (5)0.2.自然辩证法在现代有哪些发展? (5)0.3.自然辩证法对中国现代化建设有什么意义? (6)0.4.学习、研究自然辩证法的意义和方法? (7)第一编辩证唯物主义自然观1.1 何谓自然观?它与自然科学的发展有怎样的联系? (7)1.2 在人类历史上,唯物主义自然观经历了哪几个重要形态?试评述古朴和机唯自然观。

(7)1.3 阐述辩证唯物主义自然观创立的自然科学基础和自然哲学思想渊源。

..7 1.4 论述辩证唯物主义自然观的基本思想和特征。

(5星) (8)1.5 辩证唯物主义自然观的创立有何重大意义? (8)2.1 试阐述系统自然观产生的自然科学前提。

(8)2.2 什么是系统?如何理解系统是自然界物质的普遍存在方式?系统的基本特点是什么? (8)2.3何谓演化与进化?怎么样来理解自然的进化方式? (9)2.4 、阐述自组织的概念,以及自然系统演化的自组织机制、基本条件。

.102.5 、怎样理解自然界循环发展的无限性? (11)3.1 从生态自然观的产生说明这种自然观是对辩证唯物主义自然观的丰富和发展。

(12)3.2 如何理解自然界是人类生存和发展的根基 (12)3.3 现代生态学在协调人与自然关系问题上提供了哪些科学结论 (13)3.4 对中国可持续发展之路谈谈你的想法。

(上届考察) (13)第二编科学观与科学方法论4.1 如何理解科学的本质? (13)4.2 科学知识有哪些构成要素?说明它们的特点与相互关系。

(5星) (14)4.3 什么是科学精神?举例说明它的重要性。

(14)5.1 科学问题在科学研究中的地位和作用如何。

(14)5.2 如何理解观察与实验是主观与客观相统一的过程。

(14)5.3 科学假说形成的主要途径是怎样的? (14)6.1 什么是科学思维的基本形式?它们在科学研究中的作用? (16)6.2 正确理解直觉、灵感和想象力在创新过程中的意义和作用? (16)6.3 思想模型方法在假说的形成过程中是如何发挥作用的? (17)7.1什么是科学理论的评价和检验,它们在科学发展过程中起什么作用?..17 7.2科学理论的逻辑评价主要包括那几个方面?举例说明 (17)7.3如何对科学理论进行实验检验?举例说明 (17)7.4科学的评价和检验的复杂性表现在哪些方面(P162-163) (18)8.1不同的科学理论累积发展模式各是如何看待理论的归并的? (18)8.2科学发展的否证模式如何看待科学理论的竞争?举例说明之。

自然辩证法概论 pdf 《自然辩证法》重点1.试述当代马克思主义自然观的三种形态的主要内容和特征,并阐述其对你的启示意义。

马克思主义自然观三种形态:系统自然观、人工自然观、生态自然观。

系统自然观的内容和特征内容:(1)系统是自然界的存在方式。

(2)系统中的若干要素是线性与非线性作用的辩证统一。

(3)自然界是循环演化的自然界,演化的过程具有不可逆性,开放的非线性非平衡理论以科学的方式揭示了自然界的演化具有不可逆性。

(4)自然界经历了混沌—有序—新的混沌—新的有序的循环发展过程。

特征:(1)系统性。

系统作为自然界的存在方式,凸显了自然界的整体性和普遍联系等特征。

(2)复杂性。

复杂性是指系统或事物具有复杂的性质或性状。

(3)演化性。

系统自然观强调自然界在(4内容:(23界。

特征:(1))主体性。

人工自然观凸显了人和自然界关系中的主体地位。

(2)能动性。

人工自然观强调了人类作为具有自然力和生命力的“能动的自然存在物”(3)价值性。

人工自然观不仅承认天然自然界对人工自然界的价值贡献,强调人类对自然界的价值诉求辩证唯物主义自然观的内容和特征。

3. 生态自然观的内容和特征内容:(1)自然界以生态系统的形式存在。

生态系统是生物与环境之间进行能量转换和物质循环的基本功能单位。

(2)生态自然观体现了地球生命共同体的特征。

生态系统既然是一个由相互依赖的各部分组成的共同体,人是这个共同体平等一员和公民,人类和大自然其他构成者在生态上是平等的。

特征:(1)生态自然观具有批判性。

它从生态的角度对于迄今人类的理念及其指导下的行为及后果进行了反思和批判。

(2)生态自然观具有和谐性。

强调人与自然的协同进化,强调人与其它生物的生态位共性。

2、试分析科学技术的发展动力有哪些?它们是如何推动科学技术发展的?科学发展是内外动力共同作用的结果。

科学发展的外部动力一方面表现在社会生产的需要推动了科学研究成果的应用,另一方面表现在“资本主义生产第一次在相当大的程度上为自然科学创造了进行研究、观察、实验的物质手段”社会生产是科学技术产生和发展的基础:(1)生产实践触发科学技术的产生,不断向科学技术提出新的研究课题。

《自然辩证法概论》“自然辩证法概论”教学大纲目录绪论第一章马克思主义自然观第一节马克思主义自然观的形成一、朴素唯物主义自然观二、机械唯物主义自然观三、辩证唯物主义自然观第二节马克思主义自然观的发展一、系统自然观二、人工自然观三、生态自然观第二章马克思主义科学技术观第一节马克思、恩格斯的科学技术思想一、马克思、恩格斯科学技术思想的历史形成二、马克思、恩格斯科学技术思想的基本内容第二节科学技术的本质与结构一、科学技术的本质特征二、科学技术的体系结构第三节科学技术的发展模式及动力一、科学的发展模式及动力二、技术的发展模式及动力第三章马克思主义科学技术方法论第一节科学技术研究的辩证思维方法一、分析和综合二、归纳和演绎三、从抽象到具体四、历史和逻辑的统一第二节科学技术研究的创新思维方法一、思维的收敛性与发散性二、思维的逻辑性与非逻辑性三、直觉与顿悟思维四、移植、交叉与跨学科研究方法第三节科学技术研究的数学与系统思维方法一、数学方法及其作用二、系统方法及其作用三、复杂性思维及其方法第四节科学技术活动的方法一、科学实践的方法二、技术活动的方法第四章马克思主义科学技术社会论第一节科学技术与社会发展一、科学技术与社会变迁二、科学技术与经济转型三、科学技术与人类发展第二节科学技术的社会建制一、科学技术的社会体制二、科学技术的组织机构三、科学技术的伦理规范第三节科学技术的社会运行一、科学技术运行与社会支撑二、科学技术运行与公共政策三、科学技术运行与社会文化第五章中国马克思主义科学技术观与创新型国家第一节中国马克思主义的科学技术思想一、毛泽东的科学技术思想二、邓小平的科学技术思想三、江泽民的科学技术思想四、胡锦涛的科学技术思想第二节中国马克思主义科学技术观的内容与特征一、中国马克思主义科学技术观的历史形成二、中国马克思主义科学技术观的基本内容三、中国马克思主义科学技术观的主要特征第三节创新型国家建设一、创新型国家的内涵与特征二、创新型国家建设的背景三、中国特色的国家创新体系四、增强自主创新能力,建设中国特色的创新型国家结束语绪论自然辩证法是马克思主义关于自然和科学技术发展的一般规律、人类认识和改造自然的一般方法以及科学技术与人类社会相互作用的理论体系;是对以科学技术为中介和手段的人与自然、社会的相互关系的概括、总结。

自然辩证法概论----科学技术的发展是自然辩证法的源泉摘要:唯物主义自然辨证法从古代朴素的唯物主义哲学一路发展而来,经历了与唯心主义哲学和形而上学唯物主义的殊死搏斗最终确立了其科学性与正确性。

推动着自然辩证法一步步走向成熟的正是科学与技术的不断进步,科技进步为我们打开了物质世界的大门,让我们对自然界的认识从懵懂走向成熟。

科技发展是唯物主义自然辩证法发展的源泉,反过来自然辨证法的发展与成熟也在不断地促进科学技术的不断前进,指导着人们进一步理解客观世界。

关键词:自然辨证法;形而上学;自然科学;自然观;一、自然辩证法的发展史自然辩证法是马克思主义中主要由恩格斯的《自然辩证法》这部著作所开创的一个广阔的研究领域,构成马克思主义哲学的一个组成部分。

当代自然辩证法是马克思主义对于自然界和科学技术发展的一般规律以及人类认识自然改造自然的一般方法的科学,是辩证唯物主义的自然观、科学技术观、科学技术方法论[1]。

自然辩证法的产生有其历史的来源,它同自然科学的萌芽状态相适应。

十六世纪以来西方近代实验、自然科学建立和发展起来以后,唯物主义哲学和唯物主义自然观相应地有了重大的发展。

十七世纪唯物主义的哲学,勒内笛卡尔作为欧洲现代哲学的奠基人提出了形而上学的唯物主义。

十八世纪的唯物主义自然观仍然带有机械的(力学的)形而上学的局限性。

十九世纪,德国古典哲学特别是黑格尔提出了丰富的辩证法思想,这同自然科学的发展是有联系的。

但是,德国古典自然哲学尽管包含许多有见识的和合理的东西,却是以神秘的形式阐发的,在那里关于自然界的辩证法的思想,具有思辩的、唯心主义的性质[1]。

这种自然哲学就其形式、体系和方法而言,是同自然科学分离并凌驾于自然科学之上的。

形而上学的自然观被打开了第一个缺口是从康德于1755年和拉普拉斯于1796年提出星云学说以试图揭示天体演化的历史开始的[2]。

十九世纪以来自然科学的一系列发现,使自然界的历史发展和普遍联系被日益揭示出来,整个自然科学经历着从经验到理论、从分析到统合的发展过程。

0.1.自然辩证法和科学技术有什么关系?自然辩证法与自然科学相互作用.相互促进.共同发展.当一个计算机专家去研究分析一个计算机问题的时候.不可避免的要思考它哲学层次的问题.同时依据哲学的思维方式去解决问题,哲学层次问题的解决.也需要从自然科学的研究中去总结.归纳.同时很多自然辩证法的问题.在自然科学中得到了解决.在这方面.图灵可以说是计算机学界的哲学大师.在哲学层次上.对于计算机能不能思维.会不会有意识这个问题.他提出了一个检验方法:现有一个人和一台机器.如果对于我们出的任何问题.人写一个答案.机器打印一个答案.如果分辨不出是人的还是机器的答案.就说明机器是可以思维的.这就是著名的[图灵检验法".现在计算机还是做不到这一点.对于有些问题需要推理论证.总是可以找出计算机回答的规律.这与人脑思维是有区别的.这是自然科学对于哲学层次问题的研究.自然辩证法对自然科学研究是有很大的指导作用的.比如机器能不能思维这个问题.对应于这个问题.科学层次上在研究人工智能.如果说自然辩证法已经明白了机器和人脑思维的差异.那么对于人工智能的研究方向就有指导意义.自然辩证法研究的很多问题是认识研究自然世界不可回避的问题.很多著名的科学家.同时也是哲学家.自然辨证法是马克思主义的重要组成部分.其研究对象是自然界发展和科学技术发展的一般规律.人类改造自然的一般方法以及科学技术在社会发展中的作用.自然辨证法的创立与发展同哲学与科学技术的进步密切相关.是马克思主义关于科学与社会关系的已有成果的概括和总结.自然辨证法告诉我们.科学技术方法是关于科学技术研究中常用的一般方法.包括有适用某些学科的特殊研究方法.适用于各门自然科学或技术科学的一般研究方法即适用于自然科学.社会科学.思维科学的普遍研究方法.自然辨证法是研究认识自然.改造自然的方法论.总体上划分为自然观.科学技术观和科学技术方法论三大部分. 0.2.自然辩证法在现代有哪些发展?1.在自然观方面第一,系统自然观马克思主义自然观认为,客观世界是由无数相互联系、相互依赖、相互制约、相互作用的事物和过程所形成的统一整体,而客观世界普遍联系及其整体性的思想也就是系统思想。

何谓自然观?它与自然科学的发展有怎样的联系?(1)自然观是人们对于自然界的根本看法或总的观点,它既是世界观的重要组成部分,又是人们认识和改造自然的方法论。

(2)自然观是建立在科学的发展的基础上,是对自然科学的总结和概括,它随着科学技术的进步而逐渐发展;正确、科学、先进的自然观将指导科学取得更大的进步与发展。

在人类历史上,唯物主义自然观经历了哪几个重要形态?试评述古朴和机唯自然观。

(1)唯物主义自然观的演变经历了三个阶段:古代朴素辩证法自然观、机械唯物主义自然观和辩证唯物主义自然观。

(2)古代朴素辩证法自然观的基本特点是直观性、思辨性和猜测性。

它的产生,标志着人类对自然界的认识已冲破原始神话和宗教和藩篱,开始运用理性思维去探索自然的本质和规律。

(3)近代机械唯物主义自然观摒弃了古代朴素辩证法自然观的直观性、思辨性和猜测性,是巨大的进步,对于近代自然科学和唯物主义哲学的发展有历史性的贡献。

但它的局限性表现在机械性、形而上学性和不彻底性。

辩证唯物主义自然观的创立有何重大意义?(1)实现了自然观发展史上的革命性变革。

(2)为马克思主义的科学观、科学方法论以及科学与社会的研究奠定了理论基础。

(3)为科学与技术提供了世界观、认识论、方法论与价值论的理论前提。

(4)为自然科学与人的科学的结合提供了理论依据。

什么是系统?如何理解系统是自然界物质的普遍存在方式?系统的基本特点是什么?(1)系统的含义:所谓系统,是由若干相互联系、相互作用的要素组成的具有特定结构与功能的有机整体。

这一概念包含以下四个要义:①系统是由若干要素组成的,要是构成系统的组成部分或单元,单一要素不能成为系统,即系统内部具有可分析的结构;②系统在于“系”,即系统内诸要素之间,系统要素与系统整体之间相互联系,相互作用,形成特定的结构;③系统还在于“统”,即要素彼此之间联系成为一个统一的有机整体;④系统作为一个整体对环境表现特定的功能,功能之所以为整体所具有,是由于功能以结构为载体,并在系统诸要素的功能耦合中突现出来。