《城市居住区规划设计规范》GB50180-93-2016版

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:11

乌鲁木齐市建筑日照分析计算规则(试行)乌鲁木齐市城乡规划管理局2018年11月1日1 总则1.1为规范建筑日照影响分析报告的编制,保障城乡规划的实施,根据《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93(2016版)、《民用建筑设计通则》GB 50352—2005、《住宅设计规范》GB 50096—2011、《老年人居住建筑设计标准》GB/T 50340-2003、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016、《中小学校设计规范》GB 50099—2011、《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016、《建筑日照计算参数标准》GB/T50947-2014、《乌鲁木齐市城市规划管理技术规定(修订)(2016年2月)》(以下简称《市规》)等法律法规和技术标准,结合乌鲁木齐市实际情况,制定本规则。

1.2本规则适用于乌鲁木齐市市域内所有城市建设用地新建、改建、扩建住宅(含公寓)、老年人居住建筑、托儿所生活用房、幼儿园生活用房、小学教学楼、中学教学楼、医院病房楼等有日照要求的生活居住建筑进行日照计算等工作。

2 数据来源在日照计算前,应对数据在进行建筑日照分析时,所采用的数据应符合相关测量和设计标准规范中有关精度的规定。

根据工程建设阶段,宜按照下表的顺序选取数据来源:表1 数据来源选取顺序表源。

②实测数据是指由具备测绘资质的机构按照国家有关标准规范测绘所获得的数据。

③表中的建筑实测图为测量数据,审批通过的修建性详细规划图、建筑方案图、建筑施工图、建筑竣工图、地形图为存档数据,待审批的各类报批图为报批数据。

3 分析参数3.1 日照影响分析应当采用住建部鉴定通过的日照分析软件(推荐使用众智或飞时达日照分析软件)。

3.2 城市为乌鲁木齐市,经度87°37′,纬度43°47′。

3.3 日照基准年应选取公元2001年;采样点间距应根据计算方法和计算区域的大小合理确定,窗户宜取0.30m~ 0.60m ;建筑宜取0.60m~ 1.00m ;场地宜取1.00m~ 5.00m;分析时间间隔不宜大于1.0min。

城市居住区规划设计规范 GB 50180-93(2002年版)发布时间:2011-08-28 信息来源:市规划局作者:不详字体: 大中小(双击滚屏)1总则1.0.1为确保居民基本的居住生活环境,经济、合理、有效地使用土地和空间,提高居住区的规划设计质量,制定本规范。

1.0.2本规范适用于城市居住区的规划设计。

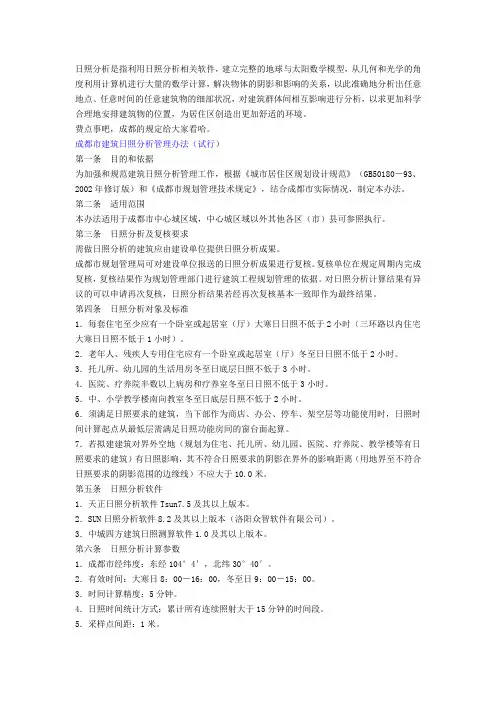

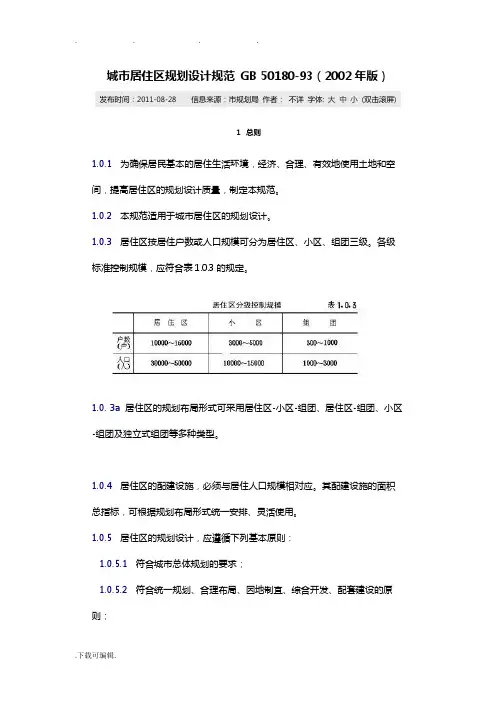

1.0.3居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级。

各级标准控制规模,应符合表1.0.3的规定。

1.0. 3a 居住区的规划布局形式可采用居住区-小区-组团、居住区-组团、小区-组团及独立式组团等多种类型。

1.0.4居住区的配建设施,必须与居住人口规模相对应。

其配建设施的面积总指标,可根据规划布局形式统一安排、灵活使用。

1.0.5居住区的规划设计,应遵循下列基本原则:1.0.5.1符合城市总体规划的要求;1.0.5.2符合统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则;1.0.5.3综合考虑所在城市的性质、社会经济、气候、民族、习俗和传统风貌等地方特点和规划用地周围的环境条件,充分利用规划用地内有保留价值的河湖水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等,并将其纳入规划;1.0.5.4适应居民的活动规律,综合考虑日照、采光、通风、防灾、配建设施及管理要求,创造安全、卫生、方便、舒适和优美的居住生活环境;1.0.5.5为老年人、残疾人的生活和社会活动提供条件;1.0.5.6为工业化生产、机械化施工和建筑群体、空间环境多样化创造条件;1.0.5.7为商品化经营、社会化管理及分期实施创造条件;1.0.5.8充分考虑社会、经济和环境三方面的综合效益。

1.0.6居住区规划设计除符合本规范外,尚应符合国家现行的有关法律、法规和强制性标准的规定。

2 术语、代号2.0.1城市居住区一般称居住区,泛指不同居住人口规模的居住生活聚居地和特指城市干道或自然分界线所围合,并与居住人口规模(30000--50000人)相对应,配建有一整套较完善的、能满足该区居民物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。

中华人民共和国国家标准城市居住区规划设计规范GB 50180—93(2002 年版)主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年2月1日工程建设标准局部修订公告第31号关于国家标准《城市居住区规划设计规范》局部修订的公告根据建设部《关于印发<一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[1998]94号)的要求,中国城市规划设计研究院会同有关单位对《城市居住区规划设计规范》GB50180-93进行了局部修订。

我部组织有关单位对该规范局部修订的条文进行了共同审查,现予批准,自2002年4月1日起施行,其中,1.0.3、3.0.1、3.0.2、3.0.3、5.0.2(第1款)、5.0.5(第2款)、5.0.6(第一款)、6.0.1、6.0.3、6.0.5、7.0.1、7.0.2(第3款)、7.0.4(第1款的第5项)、7.0.5为强制性条文,必须严格执行。

该规范经此次修改的原条文规定同时废止。

中华人民共和国建设部2002年3月11日关于发布国家标准《城市居住区规划设计规范》的通知建标〔1993〕542号根据国家计委计综(1987)250号文的要求,由建设部会同有关部门共同制订的《城市居住区规划设计规范》已经有关部门会审,现批准《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93为强制性国家标准,自一九九四年二月一日起施行。

本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国城市规划设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部1993年7月16日前言根据建设部建标[1998]94号文件《关于印发“一九九八年工程建设标准制定、修订计划”的通知》要求,对现行国家标准《城市居住规划设计规范》(以下简称规范)进行局部修订。

本次规范修订主要包括以下几个方面:增补老年人设施和停车场(库)的内容;对分级控制规模、指标体系和公共服务设施的部分内容进行了适当调整;进一步调整完善住宅日照间距的有关规定;与相关规范或标准协调,加强了措辞的严谨性。

日照分析是指利用日照分析相关软件,建立完整的地球与太阳数学模型,从几何和光学的角度利用计算机进行大量的数学计算,解决物体的阴影和影响的关系,以此准确地分析出任意地点、任意时间的任意建筑物的细部状况,对建筑群体间相互影响进行分析,以求更加科学合理地安排建筑物的位置,为居住区创造出更加舒适的环境。

费点事吧,成都的规定给大家看哈。

成都市建筑日照分析管理办法(试行)第一条目的和依据为加强和规范建筑日照分析管理工作,根据《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93、2002年修订版)和《成都市规划管理技术规定》,结合成都市实际情况,制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于成都市中心城区域,中心城区域以外其他各区(市)县可参照执行。

第三条日照分析及复核要求需做日照分析的建筑应由建设单位提供日照分析成果。

成都市规划管理局可对建设单位报送的日照分析成果进行复核。

复核单位在规定周期内完成复核,复核结果作为规划管理部门进行建筑工程规划管理的依据。

对日照分析计算结果有异议的可以申请再次复核,日照分析结果若经再次复核基本一致即作为最终结果。

第四条日照分析对象及标准1.每套住宅至少应有一个卧室或起居室(厅)大寒日日照不低于2小时(三环路以内住宅大寒日日照不低于1小时)。

2.老年人、残疾人专用住宅应有一个卧室或起居室(厅)冬至日日照不低于2小时。

3.托儿所、幼儿园的生活用房冬至日底层日照不低于3小时。

4.医院、疗养院半数以上病房和疗养室冬至日日照不低于3小时。

5.中、小学教学楼南向教室冬至日底层日照不低于2小时。

6.须满足日照要求的建筑,当下部作为商店、办公、停车、架空层等功能使用时,日照时间计算起点从最低层需满足日照功能房间的窗台面起算。

7.若拟建建筑对界外空地(规划为住宅、托儿所、幼儿园、医院、疗养院、教学楼等有日照要求的建筑)有日照影响,其不符合日照要求的阴影在界外的影响距离(用地界至不符合日照要求的阴影范围的边缘线)不应大于10.0米。

城市居住区规划设计规范GB 50180-93(2002年版)发布时间:2011-08-28 信息来源:市规划局作者:不详字体: 大中小(双击滚屏)1总则1.0.1为确保居民基本的居住生活环境,经济、合理、有效地使用土地和空间,提高居住区的规划设计质量,制定本规范。

1.0.2本规范适用于城市居住区的规划设计。

1.0.3居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级。

各级标准控制规模,应符合表1.0.3的规定。

1.0. 3a 居住区的规划布局形式可采用居住区-小区-组团、居住区-组团、小区-组团及独立式组团等多种类型。

1.0.4居住区的配建设施,必须与居住人口规模相对应。

其配建设施的面积总指标,可根据规划布局形式统一安排、灵活使用。

1.0.5居住区的规划设计,应遵循下列基本原则:1.0.5.1符合城市总体规划的要求;1.0.5.2符合统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则;1.0.5.3综合考虑所在城市的性质、社会经济、气候、民族、习俗和传统风貌等地方特点和规划用地周围的环境条件,充分利用规划用地内有保留价值的河湖水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等,并将其纳入规划;1.0.5.4适应居民的活动规律,综合考虑日照、采光、通风、防灾、配建设施及管理要求,创造安全、卫生、方便、舒适和优美的居住生活环境;1.0.5.5为老年人、残疾人的生活和社会活动提供条件;1.0.5.6为工业化生产、机械化施工和建筑群体、空间环境多样化创造条件;1.0.5.7为商品化经营、社会化管理及分期实施创造条件;1.0.5.8充分考虑社会、经济和环境三方面的综合效益。

1.0.6居住区规划设计除符合本规范外,尚应符合国家现行的有关法律、法规和强制性标准的规定。

2 术语、代号2.0.1城市居住区一般称居住区,泛指不同居住人口规模的居住生活聚居地和特指城市干道或自然分界线所围合,并与居住人口规模(30000--50000人)相对应,配建有一整套较完善的、能满足该区居民物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。

上册1规划专业1、城市用地分类与规划建设用地标准G B50137-20112、城市居住区规划设计规范( 2016 ) GB50180-93 ▲3、镇规划标准GB50188-20074、城市规划基本术语标准 GB/T50280-985、城市给水工程规划规范 GB50282-98 20166、城市工程管线综合规划规范 GB50289-20167、城市电力规划规范 GB50293-20148、城市排水工程规划规范 GB50318-2000 2017 ▲9、城市抗震防灾规划标准 GB50413-2007 ▲10 、城镇老年人设施规划规范 GB50437-2007▲11、城市公共设施规划规范 GB50442-2008 ▲12 、城市水系规划规范GB50513-2009 ▲13 、城市轨道交通线网规划编制标准 GB/T50546-200914、城市用地竖向规划规范 CJJ83-2016 15 、城市规划制图标准CJJ/T97-2003 16 、乡镇集贸市场规划设计标准CJJ/T87-2000▲17 、居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-20092工程勘察测量专业■1、岩土工程勘察规范( 2009 年版) GB50021-2001 •2、工程测量规范 GB50026-20073、供水水文地质勘察规范 GB50027-20014、水文基本术语和符号标准 GB/T50095-20145、土工试验方法标准 GB/T50123-1999 2019 •6、水位观测标准GB/T50138-2010 •7、土的分类标准 GB/T50145-20078、工程摄影测量规范 GB50167-20149、工程岩体分级标准 GB50218-201410 、工程测量基本术语标准 GB/T50228-201111、工程岩体试验方法标准 GB/T50266-201312、岩土工程基本术语标准 GB/T50279-201413、城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB50307-201214、城市轨道交通岩土工程测量规范 GB50308-200815、冻土工程地质勘察规范 GB50324-2014▲16 、岩土工程勘察安全规范 GB50585-2010 •17、城市工程地球物理探测规范 CJJ7-200718、城市测量规范 CJJ/T8-201119、供水水文地质钻探与管井操作规程 CJJ/T13-201320、市政工程勘察规范 CJJ56-201221、城市规划工程地质勘察规范 CJJ57-201222、城市地下管线探测技术规程 CJJ61-2017 •23、卫星定位城市测量技术规范 CJJ73-201024 、城市地下水动态观测规程 CJJ/T76-98 2012▲25 、城市基础地理信息系统技术规范CJJ100-201726、城市地理空间框架数据标准 CJJ103-2013 •27、城市市政综合监管信息系统技术规范CJJ/T106-2010▲28 、城市地理空间信息共享与服务元数据标准CJJ/T144-2010▲29 、房屋建筑与实证基础设施工程检测分类标准JGJ/T181-2009中册3公共交通专业1、地铁设计规范 GB50157-20132、地下铁道工程施工及验收规范( 2003 年版) GB50299-1999 ▲3、城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范GB50381-2010▲4、城市轨道交通通信工程质量验收规范 GB 50382-2016▲5、地铁运营安全评价标准 GB/T50438-2007▲6、盾构法隧道施工与验收规范 GB50446-2017 ▲7、跨座式单轨交通设计规范 GB50458-2008▲8、城市轨道交通技术规范 GB50490-2016 ▲9、城市轨道交通信号工程施工质量验收规范GB50578-201010 、城市公共交通站、场、厂设计规范CJJ/T15-201111、无轨电车供电线网工程施工及验收规范CJJ72-9712、地铁界限标准 CJJ 96-2003▲13 、城市公共交通分类标准 CJJ/T114-2016▲14 、城市公共交通工程术语标准 CJJ/T119-2008▲15 、快速公共汽车交通系统设计规范 CJJ136-2010▲16 、建设项目交通影响评价技术标准 CJJ/T141-2010 ▲17、城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准 JGJ/T170-20094道路桥梁专业1、沥青路面施工及验收规范GB50092-962、水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-873、道路工程术语标准 GBJ124-884、道路工程制图标准 GB50162-92 ▲5、预应力混凝土路面工程技术规范GB50422-2017•6、城镇道路工程质量检验评定标准CJJ1-2008•7、城市桥梁工程质量检验评定标准CJJ2-20088、粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程 CJJ4-979、城市桥梁设计准则 CJJ11-2011 •10、城镇道路养护技术规范 CJJ36-2016 11、城市道路设计规范 CJJ37-201212、《城市道路设计规范》 CJJ 37-2012 ( 2016年局部修订条文)13、热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程 CJJ43-91 •14、城市道路照明设计标准 CJJ45-201515、路面稀浆封层施工规程 CJJ66-9516、城市人行天桥与人行地道技术规范 CJJ69-9517、《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ69-95 (1998 年局部修订条文)18、《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ69-95 (2003 年局部修订条文)19、城镇地道桥顶进施工及验收规程 CJJ74-9920、城市道路照明工程施工及验收规程 CJJ89-2001 201221、城市桥梁养护技术规范 CJJ99-200322、城市道路除雪作业技术规程 CJJ/T108-2006▲23 、预应力砼桥梁预制节段逐跨装施工技术规程CJJ/T111-2006▲24 、城市快速路设计规程 CJJ129-2009▲25 、透水水泥砼路面技术规程 CJJ/T135-2009▲26 、城市桥梁桥面防水工程技术规程CJJ139-201027、城市道路和建筑物无障碍设计规范 JGJ50-2001 2013下册5 给水排水专业1、室外给水设计规范 GB50013-20062、室外排水设计规范 GB50014-2006 ■3、建筑给水排水设计规范( 2009 年版) GB50015-2003 2010 4、室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范GB 50032-20035、给水排水工程构筑物结构设计规范G B50069-2002 20166、给水排水制图标准 GB/T50106-2001 2010▲7、给水排水设计基本术语标准 GB50125-2010 •8、给水排水构筑物施工及验收规范GB50141-20089、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 •10、给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-200811、供水管井技术规范 GB50296-9912 、城市居民生活用水量标准 GB/T50331-200213 、给水排水工程管道结构设计规范 GB50332-2002▲14 、泵站更新改造技术规范 GB/T50510-200915 、管道直饮水系统技术规程 CJJ110-2006 201716、建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程 CJJ/T98-200317、埋地聚乙烯给水管道工程技术规程 CJJ101-2004 2016▲18 、埋地塑料排水管道工程技术规程CJJ143-201019 、建筑给水聚丙烯管道工程技术规范GB/T50349-200520、城市用水分类标准 CJ/T 3070-1999•21、城镇排水管道维护安全技术规程C JJ6-2009▲22 、建筑排水金属管道工程技术规程CJJ127-200923、含藻水给水处理设计规范 CJJ32-89 201124、高浊度水给水设计规范 CJJ40-91 201125、污水再生利用工程设计规范GB50335-2002•26、城镇供水厂运行、维护及安全技术规程CJJ58-200927 、城市污水处理厂工程质 ?验收规范 GB50334-200228、城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程CJJ60-94 2011 ▲29 、城镇污水处理厂污泥处理技术规程CJJ131-2009•30、城镇排水管渠与泵站维护技术规程 CJJ/T68-200731 、城市供水管网漏损控制及评定标准CJJ92-2002▲32 、城镇排水系统电气与自动化工程技术规程CJJ120-2008▲33 、游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008 2017▲34 、镇(乡)村给水工程技术规程 CJJ123-2008▲35 、镇(乡)村排水工程技术规程 CJJ124-2008▲36 、二次供水工程技术规程 CJJ140-20106 燃气专业•1、城镇燃气设计规范 GB50028-2006 ▲2、城镇燃气技术规范GB50494-20093、城镇燃气术语 CJ.T 3085-19994、城镇燃气输配工程施工及验收规范C JJ33-2005•5、城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程 CJJ51-2006 •6、聚乙烯燃气管道工程技术规程CJJ63-2008•7、城镇燃气室内工程胡斯工及验收规范CJJ94-20098、城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程CJJ95-2003 2013▲9、燃气工程制图标准 CJJ/T130-2009•1、锅炉房设计规范 GB50041-2008▲2、锅炉安装工程施工及验收规范GB 50273-2009■3、地源热泵系统工程技术规范( 2009 年版) GB50366-2005▲4、太阳能供热采暖工程技术规范GB50495-20095、城镇供热管网工程施工及验收规范C JJ28-2004 2014•6、城市热力网设计规范 CJJ34-20102005 8、供热术语标准 CJJ55-93 2011 9、供热工程制图标准 CJJ/T78-9710、城镇直埋供热管道工程技术规程11、城镇供热直埋蒸汽管道技术规程12、城镇供热系统安全运行技术规程 ▲13、城镇地热供热工程技术规程 ▲14 、供热计量技术规程 JGJ173-20098 市容环境卫生专业▲1、城市绿地设计规范 GB50420-2007•2、城市容貌标准 GB50449-2008▲3、城市园林绿化评价标准 GB/T50563-2010▲4、喷灌工程技术规范 GB/T50085-2007▲5、节水灌溉工程技术规范 GB/T50363-2006▲6、微灌工程技术规范 GB/T50485-2009▲7、城市夜景照明设计规范 JGJ/T163-20088、城市环境卫生设施规划规范 GB50337-20039、城镇环境卫生设施设置标准 CJJ27-200510 、市容环境卫生术语标准 CJJ/T65-200411、城市绿地分类标准 CJJ/T85-2002▲12 、环境卫生图形符号标准 CJJ/T125-200813 、城市生活垃圾分类及其评价标准 CJJ/T102-200414 、城市生活垃圾卫生填埋技术规范 CJJ17-200415 、城市垃圾转运站设计规范 CJJ47-200616 、城市生活垃圾堆肥处理厂运行维护及安全技术规程 CJJ/T86-200017 、生活垃圾转运站运行维护技术规程 CJJ109-200618、城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规 ? CJJ93-2003 2016 19 、生活垃圾填埋场无害化评价标准 CJJ/T107-2005 2019▲20 、生活垃圾卫生填埋场封场技术规程 CJJ112-2007 2017 ▲21 、生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范 CJJ113-2007 2010 CJJ/T81-98 CJJ104-2005 2014 CJJ/T88-2000 2016 CJJ138-20102005 ▲22 、生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范 CJJ133-2009•23、生活垃圾焚烧处理工程技术规范 C JJ90-2002▲24 、生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术规程 CJJ128-2009 2017▲25 、生活垃圾焚烧厂评价标准 CJJ/T137-2010 •26、粪便处理厂运行维护及其安全技术规程CJJ30-2009•27、粪便处理厂设计规范 CJJ64-2009▲28 、建筑垃圾处理技术规范 CJJ134-200929、城市公共厕所设计标准 CJJ14-2005 201630、机动车清洁站工程技术规程 CJJ71-2000 2011▲31 、城市道路清扫保洁质量与评价标准CJJ/T126-2008。

中华人民共和国国家标准城市居住区规划设计规范GB 50180—93(2002 年版)主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年2月1日工程建设标准局部修订公告第31号关于国家标准《城市居住区规划设计规范》局部修订的公告根据建设部《关于印发<一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[1998]94号)的要求,中国城市规划设计研究院会同有关单位对《城市居住区规划设计规范》GB50180-93进行了局部修订。

我部组织有关单位对该规范局部修订的条文进行了共同审查,现予批准,自2002年4月1日起施行,其中,1.0.3、3.0.1、3.0.2、3.0.3、5.0.2(第1款)、5.0.5(第2款)、5.0.6(第一款)、6.0.1、6.0.3、6.0.5、7.0.1、7.0.2(第3款)、7.0.4(第1款的第5项)、7.0.5为强制性条文,必须严格执行。

该规范经此次修改的原条文规定同时废止。

中华人民共和国建设部2002年3月11日关于发布国家标准《城市居住区规划设计规范》的通知建标〔1993〕542号根据国家计委计综(1987)250号文的要求,由建设部会同有关部门共同制订的《城市居住区规划设计规范》已经有关部门会审,现批准《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93为强制性国家标准,自一九九四年二月一日起施行。

本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国城市规划设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部1993年7月16日前言根据建设部建标[1998]94号文件《关于印发“一九九八年工程建设标准制定、修订计划”的通知》要求,对现行国家标准《城市居住规划设计规范》(以下简称规范)进行局部修订。

本次规范修订主要包括以下几个方面:增补老年人设施和停车场(库)的内容;对分级控制规模、指标体系和公共服务设施的部分内容进行了适当调整;进一步调整完善住宅日照间距的有关规定;与相关规范或标准协调,加强了措辞的严谨性。

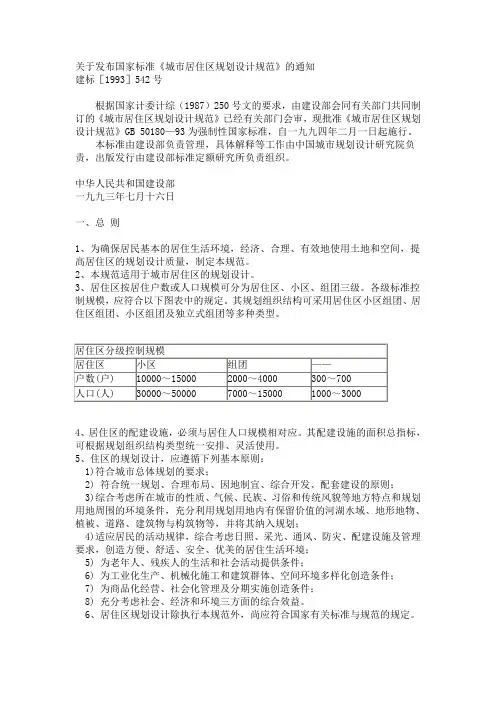

关于发布国家标准《城市居住区规划设计规范》的通知建标[1993]542号根据国家计委计综(1987)250号文的要求,由建设部会同有关部门共同制订的《城市居住区规划设计规范》已经有关部门会审,现批准《城市居住区规划设计规范》GB 50180—93为强制性国家标准,自一九九四年二月一日起施行。

本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国城市规划设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部一九九三年七月十六日一、总则1、为确保居民基本的居住生活环境,经济、合理、有效地使用土地和空间,提高居住区的规划设计质量,制定本规范。

2、本规范适用于城市居住区的规划设计。

3、居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级。

各级标准控制规模,应符合以下图表中的规定。

其规划组织结构可采用居住区小区组团、居住区组团、小区组团及独立式组团等多种类型。

4、居住区的配建设施,必须与居住人口规模相对应。

其配建设施的面积总指标,可根据规划组织结构类型统一安排、灵活使用。

5、住区的规划设计,应遵循下列基本原则:1)符合城市总体规划的要求;2) 符合统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则;3)综合考虑所在城市的性质、气候、民族、习俗和传统风貌等地方特点和规划用地周围的环境条件,充分利用规划用地内有保留价值的河湖水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等,并将其纳入规划;4)适应居民的活动规律,综合考虑日照、采光、通风、防灾、配建设施及管理要求,创造方便、舒适、安全、优美的居住生活环境;5) 为老年人、残疾人的生活和社会活动提供条件;6) 为工业化生产、机械化施工和建筑群体、空间环境多样化创造条件;7) 为商品化经营、社会化管理及分期实施创造条件;8) 充分考虑社会、经济和环境三方面的综合效益。

6、居住区规划设计除执行本规范外,尚应符合国家有关标准与规范的规定。

二、术语、代号1、城市居住区一般称居住区,泛指不同居住人口规模的居住生活聚居地和特指被城市干道或自然分界线所围合,并与居住人口规模(30000~50000人)相对应,配建有一整套较完善的、能满足该区居民物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。

GB5018093城市居住区规划设计规范篇一:城市居住区规划设计规范GB-50180-93(2002年版)10 管线综合10.0.1 居住区内应设置给水、污水、雨水和电力管线,在采用集中供热居住区内还应设置供热管线,同时还应考虑燃气、通讯、电视公用天线、闭路电视、智能化等管线的设置或预留埋设位置。

10.0.2 居住区内各类管线的设置,应编制管线综合规划确定,并应符合下列规定: 10.0.2.1 必须与城市管线衔接;10.0.2.2 应根据各类管线的不同特性和设置要求综合布置。

各类管线相互间的水平与垂直净距,宜符合表10.0.2—1和表10.0.2—2的规定;各种地下管线之间最小水平净距(m) 表10.0.2-1注:①表中给水管与排水管之间的净距适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于3.0m;②大于或等于10KV的电力电缆与其它任何电力电缆之间应大于或等于0.25m,如加套管,净距可减至0.1m;小于10KV电力电缆之间应大于或等于0.1m;③低压燃气管的压力为小于或等于0.005mpa,中压为0.005~0.3mpa,高压为0.3~0.8mpa。

10.0.2.3 宜采用地下敷设的方式。

地下管线的走向,宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求线型顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉; 10.0.2.4 应考虑不影响建筑物安全和防止管线受腐蚀、沉陷、震动及重压。

各种管线与建筑物和构筑物之间的最小水平间距,应符合表10.0.2-3规定;各种管线与建、构筑物之间的最小水平间距(m)表10.0.2-3注:①表中给水管与城市道路侧石边缘的水平间距1.0m适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于1.5m;②表中给水管与围墙或篱笆的水平间距1.5m是适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于2.5m;③排水管与建筑物基础的水平间距,当埋深浅于建筑物基础时应大于或等于2.5m;④表中热力管与建筑物基础的最小水平间距对于管沟敷设的热力管道为0.5m,对于直埋闭式热力管道管径小于或等于250mm时为2.5m,管径大于或等于300mm时为3.0m,对于直埋开式热力管道为5.0m。

城市居住区规划设计规范GB 50180—93(2002 年版)主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年2月1日工程建设标准局部修订公告第31号关于国家标准《城市居住区规划设计规范》局部修订的公告根据建设部《关于印发<一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[1998]94号)的要求,中国城市规划设计研究院会同有关单位对《城市居住区规划设计规范》GB50180-93进行了局部修订。

我部组织有关单位对该规范局部修订的条文进行了共同审查,现予批准,自2002年4月1日起施行,其中,1.0.3、3.0.1、3.0.2、3.0.3、5.0.2(第1款)、5.0.5(第2款)、5.0.6(第一款)、6.0.1、6.0.3、6.0.5、7.0.1、7.0.2(第3款)、7.0.4(第1款的第5项)、7.0.5为强制性条文,必须严格执行。

该规范经此次修改的原条文规定同时废止。

中华人民共和国建设部2002年3月11日关于发布国家标准《城市居住区规划设计规范》的通知建标〔1993〕542号根据国家计委计综(1987)250号文的要求,由建设部会同有关部门共同制订的《城市居住区规划设计规范》已经有关部门会审,现批准《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93为强制性国家标准,自一九九四年二月一日起施行。

本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国城市规划设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部1993年7月16日前言根据建设部建标[1998]94号文件《关于印发“一九九八年工程建设标准制定、修订计划”的通知》要求,对现行国家标准《城市居住规划设计规范》(以下简称规范)进行局部修订。

本次规范修订主要包括以下几个方面:增补老年人设施和停车场(库)的内容;对分级控制规模、指标体系和公共服务设施的部分内容进行了适当调整;进一步调整完善住宅日照间距的有关规定;与相关规范或标准协调,加强了措辞的严谨性。

中华人民共和国国家标准城市居住区规划设计规范1.0.3a 居住区的规划布局形式可采用居住区-小区-组团、居住区-组团、小区-组团及独立式组团等多种类型。

1.0.4居住区的配建设施,必须与居住人口规模相对应。

其配建设施的面积总指标,可根据规划布局形式统一安排、灵活使用。

1.0.5居住区的规划设计,应遵循下列基本原则:1.0.5.1符合城市总体规划的要求;1.0.5.2 符合统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则;1.0.5.3综合考虑所在城市的性质、社会经济、气候、民族、习俗和传统风貌等地方特点和规划用地周围的环境条件,充分利用规划用地内有保留价值的河湖水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等,并将基纳入规划;1.0.5.4适应居民的活动规律,综合考虑日照、采光、通风、防灾、配建设施及管理要求,创造安全、卫生、方便、舒适、和优美的居住生活环境;1.0.5.5为老年人、残疾人的生活和社会活动提供条件;1.0.5.6为工业化生产、机械化施工和建筑群体、空间环境多样化创造条件;1.0.5.7为商品化经营、社会化管理及分期实施创造条件;1.0.5.8充分考虑社会、经济和环境三方面的综合效益;1.0.6 居住区规划设计除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关法律、法规和强制性标准的规定。

2 术语、代号2.0.1城市居住区一般称居住区,泛指不同居住人口规模的居住生活聚居地和特指被城市干道或自然分界线所围合,并与居住人口规模(30000--50000人)相对应,配建有一整套较完善的、能满足该区居民物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。

2.0.2居住小区一般称小区,是指被城市道路或自然分界线所围合,并与居住人口规模(7080--15000人)相对应,配建有一套能满足该区居民基本的物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。

2.0.3居住组团一般称组团,指般被小河道路分隔,并与居住人口规模(10000--3000人)相对应,配建有居民所需的基层公共服务设施的居住生活聚居地。

竭诚为您提供优质文档/双击可除《城市居住区规划设计规范篇一:城市居住区规划设计规范gb_50180—93(20xx_年版)附条文说明中华人民共和国国家标准城市居住区规划设计规范gb50180—93(20xx年版)主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年2月1日工程建设标准局部修订公告第31号关于国家标准《城市居住区规划设计规范》局部修订的公告根据建设部《关于印发的通知》(建标[1998]94号)的要求,中国城市规划设计研究院会同有关单位对《城市居住区规划设计规范》gb50180-93进行了局部修订。

我部组织有关单位对该规范局部修订的条文进行了共同审查,现予批准,自20xx年4月1日起施行,其中,1.0.3、3.0.1、3.0.2、3.0.3、5.0.2(第1款)、5.0.5(第2款)、5.0.6(第一款)、6.0.1、6.0.3、6.0.5、7.0.1、7.0.2(第3款)、7.0.4(第1款的第5项)、7.0.5为强制性条文,必须严格执行。

该规范经此次修改的原条文规定同时废止。

中华人民共和国建设部20xx年3月11日关于发布国家标准《城市居住区规划设计规范》的通知建标〔1993〕542号根据国家计委计综(1987)250号文的要求,由建设部会同有关部门共同制订的《城市居住区规划设计规范》已经有关部门会审,现批准《城市居住区规划设计规范》gb50180-93为强制性国家标准,自一九九四年二月一日起施行。

本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国城市规划设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部1993年7月16日前言根据建设部建标[1998]94号文件《关于印发“一九九八年工程建设标准制定、修订计划”的通知》要求,对现行国家标准《城市居住规划设计规范》(以下简称规范)进行局部修订。

本次规范修订主要包括以下几个方面:增补老年人设施和停车场(库)的内容;对分级控制规模、指标体系和公共服务设施的部分内容进行了适当调整;进一步调整完善住宅日照间距的有关规定;与相关规范或标准协调,加强了措辞的严谨性。

《城市居住区规划设计规范》GB50180-93 2016版城市居住区规划设计规范Code for urban Residential Areas Planning&Design(2016年版)1993-07-16发布 1994-02-01实施中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布修订说明本次局部修订是根据住房和城乡建设部《关于请组织开展城市排水相关标准制修订工作的函》(建标标函2013 [46]号)的要求,由中国城市规划设计研究院会同有关单位对《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2012年版)进行修订而成。

本次修订的主要技术内容是:增补符合低影响开发的建设要求,对地下空间使用、绿地与绿化设计、道路设计、竖向设计等内容进行了调整和补充;进一步完善道路规划和停车场库配置要求。

本规范中下划线表示修改的内容;用黑体字表示的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国城市规划设计研究院负责具体技术内容的解释。

1 总则1.0.5居住区的规划设计,应遵循下列基本原则;1.0.5.1 符合城市总体规划的要求;1.0.5.2 符合统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则;1.0.5.3 符合所在地经济社会发展水平,民族习俗和传统风貌,气候特点与环境条件;1.0.5.3a符合低影响开发的建设要求,充分利用河湖水域,促进雨水的自然积存、自然渗透、自然净化;【条文说明】1.0.5 本条是编制居住区规划设计必须遵循的基本原则:一、居住区是城市的重要组成部分,因而必须根据城市总体规划要求,从全局出发考虑居住区具体的规划设计。

二、居住区规划设计应坚持《城市规划法》提出的“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则”。

三、居住区规划设计是在一定的规划用地范围内进行,对其各种规划要素的考虑和确定,如日照标准、房屋间距、密度、建筑布局、道路、绿化和空间环境设计及其组成有机整体等,均与所在城市的特点、所处建筑气候分区、规划用地范围内的现状条件及社会经济发展水平密切相关。

在规划设计中应充分考虑、利用和强化已有特点和条件,为整体提高居住区规划设计水平创造条件。

四、城市居民的一生中,约有三分之二以上的时间是在居住区内度过,因而居住区的规划设计必须研究居民的行为轨迹与活动要求,综合考虑居民对物质与文化、生理和心理的需求及确保居民安全的防灾、避灾措施等,以便为居民创造良好的居住生活环境。

五、人口老龄化、人口年龄结构中老年人口比例逐年增长和残疾人占有一定比重,是我国在相当时期内的现实状况。

老年人的活动范围随年龄增大逐年缩小,是人生的自然规律;残疾人的活动范围不如健康的人,是生理缺陷所致。

因而,为残疾人就近提供工作条件,为老年人和残疾人提供活动、社交的场所,相应的服务设施和方便、安全的居住生活条件,使老人能欢度晚年,使残疾人能与正常人一样享受国家、社会给予的生活保障,应是居住区规划设计中不容忽略的重要问题。

六、住宅建筑标准化,是建筑工业化、施工机械化和促进住宅产业化发展的重要条件,也是加快居住区建设的重要措施之一。

但也易因此而造成住宅形体整齐划一、平淡单调。

因而,在规划设计中,应充分考虑建筑标准化与施工机械化的要求,同时也要结合规划用地特点,对建筑单体的选型、体量、色调等提出要求,并通过不同的布局手法、群体空间设计等,为建筑群体多样化创造条件。

七、社会、经济、环境三个方面综合效益的高低,应是衡量和评价居住区规划设计优劣的综合标准,也是居住区规划能否付诸实施、居住区基本的居住生活环境能否得到保障的关键所在。

而提高三个方面综合效益的基础环节,就是经济、合理、有效地使用规划范围内的土地和空间。

统一规划,综合开发、配套建设也是提高三个效益的重要环节。

同时,还应考虑适应分期建设的要求,并为商品化经营和社会化管理创造条件。

八、为提升城市在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,提升城市生态系统功能和减少城市洪涝灾害的发生,居住区规划应充分结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局,保护并合理利用场地内原有的湿地、坑塘、沟渠,更多地利用自然力量排水;同时控制面源污染,采用渗、滞、蓄、净、用、排等措施,落实自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市的建设要求。

2、术语、代号2.0.32 绿地率居住区用地范围内各类绿地面积的总和占居住区用地面积的比率(%)。

居住区内绿地应包括:公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地(即道路红线内的绿地),其中包括满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地,不应包括其它屋顶、晒台的人工绿地。

4 规划布局与空间环境4.0.1 居住区的规划布局,应综合考虑周边环境、路网结构、公建与住宅布局、群体组合、地下空间、绿地系统及空间环境等的内在联系,构成一个完善的、相对独立的有机整体,并应遵循下列原则:4.0.1.1 方便居民生活,有利安全防卫和物业管理;4.0.1.2 组织与居住人口规模相对应的公共活动中心,方便经营、使用和社会化服务;4.0.1.3 合理组织人流、车流和车辆停放,创造安全、安静、方便的居住环境;4.0.1.4 适度开发利用地下空间,合理控制建设用地的不透水面积,留足雨水自然渗透、净化所需的生态空间。

【条文说明】4.0.1 居住区规划布局的目的,是要求将规划构思及规划因子:住宅、公建、道路和绿地等,通过不同的规划手法和处理方式,将其全面、系统地组织、安排、落实到规划范围内的恰当位置,使居住区成为有机整体,为居民创造良好的居住生活环境。

因而,规划布局的优劣,直接反映规划水平的高低。

要提高规划布局水平,就应根据条文中的原则,综合考虑各种因素。

除充分利用、合理有效地使用土地和处理好四项用地之间的布局关系外,还应处理好建筑、道路、绿地和空间环境等各方面相互间的关系,以适应居民物质与文化、生理和心理、动和静的要求以及体现地方特色。

同时要重视地下空间的开发利用,其是节约集约利用土地的有效方法,但应统一规划、适度开发,为雨水的自然渗透与地下水的补给、减少径流外排留足相应的透水空间。

7 绿地与绿化7.0.6居住区的绿地应结合场地雨水规划进行设计,可根据需要因地制宜地采用兼有调蓄、净化、转输功能的绿化方式。

【条文说明】7.0.6 城市居住区的绿化用地应结合海绵城市建设的“渗、滞、蓄、净、用、排”等低影响开发措施进行设计、建造或改造。

居住区规划、建设应充分结合现状条件,对区内雨水的收集与排放进行统筹设计,如充分利用场地原有的坑塘、沟渠、水面,设计为适宜居住区使用的景观水体;采用下凹式绿地、浅草沟、渗透塘、湿塘等绿化方式,但必须注意,承担调蓄功能的绿地应种植抗涝、耐旱性强的植物。

这些具有调蓄功能的绿化方式,即可美化居住环境,又可在暴雨时起到调蓄雨水、减少和净化雨水径流的作用,同时提高了居住区绿化用地的综合利用效率。

7.0.7小游园、小广场等应满足透水要求。

【条文说明】7.0.7小游园、小广场等硬质空间应通过设计满足透水要求,实现雨水下渗至土壤或通过疏水、导水设施导入土壤,减少建设行为对自然生态系统的损害。

小游园、小广场宜采用透水砖和透水混凝土铺装;小游园或绿地中的步行路还可采用鹅卵石、碎石等透水铺装。

8 道路8.0.1 居住区的道路规划,应遵循下列原则:8.0.1.1 根据地形、气候、用地规模、用地四周的环境条件、城市交通系统以及居民的出行方式,应选择经济、便捷的道路系统和道路断面形式;8.0.1.2 小区内道路应满足消防、救护等车辆的通行要求;【条文说明】8.0.1 居住区要为居民提供方便、安全、舒适和优美的居住生活环境,道路规划设计在很大程度上影响到居民出行方便和安全,因而,对此提出了应遵循的基本原则:一、影响居住区交通组织的因素是多方面的,而其中主要的是居住区的居住人口规模、规划布局形式、用地周围的交通条件、居民出行的方式与行为轨迹和本地区的地理气候条件,以及城市交通系统特征、交通设施发展水平等。

在确定道路网的规划中,应避免不顾当地的客观条件,主观地画定不切实际的图形或机械套用某种模式。

同时还要综合考虑居住区内各项建筑及设施的布置要求,以使路网分隔的各个地块能合理地安排下不同功能要求的建设内容。

二、居住区内的主要道路应满足:1.线型尽可能顺畅,以方便消防、救护、搬家、清运垃圾等机动车辆的转弯和出入;2.要使住宅楼的布局与内部道路有密切联系,以利于道路的命名及有规律地编排楼门号,这样就能有效地减少外部人员在寻亲访友中的往返奔波;3.良好的道路网应该是在满足交通功能的前提下,尽可能地用最低限度的道路长度和道路用地。

因为,方便的交通并不意味着必须有众多横竖交叉的道路,而是需要一个既符合交通要求又结构简明的路网。

三、居住区内部道路担负着分离地块及联系不同功能用地的双重职能。

良好的道路骨架,不仅能为各种设施的合理安排提供适宜的地块,也可为建筑物、公共绿地等的布置及创造有特色的环境空间提供有利条件。

同时,公共绿地、建筑及设施的合理布局又必然会反过来影响到道路网的形成。

所以,在规划设计中,道路网的规划与建筑、公共绿地及各类设施的布局往往彼此制约、互为因果,只有经过若干次的往复才能确定最佳的道路网格式。

四、随着国民经济的发展,改善城市生活环境已成为大家日益关注的课题。

应合理设置公交停靠站,道路两侧的建筑物,尤其是住宅和教育设施等的布置还要尽量减少交通噪声对它们的干扰,通过细致的交通管理创造安全、安宁的居住生活环境。

五、道路规划要与抗震防灾规划相结合。

在抗震设防城市的居住区内道路规划必须保证有通畅的疏散通道,并在因地震诱发的如电气火灾、水管破裂、煤气泄漏等次生灾害时,能保证消防、救护、工程救险等车辆的出入。

六、居住区内部道路的走向对通风及日照有很大影响。

道路是通风的走廊,合理的道路骨架有利于创造良好的居住卫生环境。

经调查,当夏季主导风向对住宅正向入射角不小于15°时,有利于住宅内部通风。

同时,居住区内的地上及地下管线一般都顺着道路走向敷设。

所以,道路骨架基本上能决定市政管线系统的形成。

完善的道路系统不仅利于市政管线的布置,而且能简化管线结构和缩短管线长度。

七、在旧区改建区,道路网的规划要综合考虑旧城市的地上地下建筑及市政条件,避免大拆大改而增加改建投资,对于需重点保护的历史文化名城及有历史价值的传统风貌地段,必须尽量保留原有道路的格局,包括道路宽度和线型、广场出入口、桥涵等,并结合规划要求,使传统的道路格局与现代化城市交通组织及设施(机动车交通、停车场库、立交桥、地铁出入口等)相协调。

8.0.2 居住区内道路可分为:居住区道路、小区路、组团路和宅间小路四级。