中国财政史复习思考题

- 格式:doc

- 大小:57.00 KB

- 文档页数:9

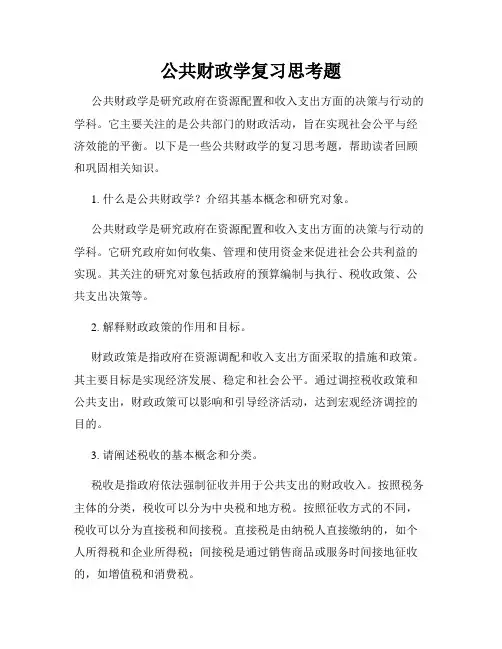

公共财政学复习思考题公共财政学是研究政府在资源配置和收入支出方面的决策与行动的学科。

它主要关注的是公共部门的财政活动,旨在实现社会公平与经济效能的平衡。

以下是一些公共财政学的复习思考题,帮助读者回顾和巩固相关知识。

1. 什么是公共财政学?介绍其基本概念和研究对象。

公共财政学是研究政府在资源配置和收入支出方面的决策与行动的学科。

它研究政府如何收集、管理和使用资金来促进社会公共利益的实现。

其关注的研究对象包括政府的预算编制与执行、税收政策、公共支出决策等。

2. 解释财政政策的作用和目标。

财政政策是指政府在资源调配和收入支出方面采取的措施和政策。

其主要目标是实现经济发展、稳定和社会公平。

通过调控税收政策和公共支出,财政政策可以影响和引导经济活动,达到宏观经济调控的目的。

3. 请阐述税收的基本概念和分类。

税收是指政府依法强制征收并用于公共支出的财政收入。

按照税务主体的分类,税收可以分为中央税和地方税。

按照征收方式的不同,税收可以分为直接税和间接税。

直接税是由纳税人直接缴纳的,如个人所得税和企业所得税;间接税是通过销售商品或服务时间接地征收的,如增值税和消费税。

4. 简要介绍预算制度的基本要素。

预算制度是指政府进行财政活动的规范和组织体系。

其基本要素包括预算编制、预算执行和预算监控。

预算编制是政府根据经济状况和政策目标制定的财政收入和支出计划。

预算执行是指实际执行和监督预算的过程,确保预算的合理性和准确性。

预算监控是对预算执行情况进行评估和监督,及时发现问题并采取措施进行调整。

5. 解释财政赤字和财政盈余的含义和影响。

财政赤字是指政府在一定时期内支出超过收入的情况,需要通过借款或发行债券来弥补收支缺口。

财政盈余则是指政府在一定时期内收入超过支出的情况,剩余的资金可以用于偿还债务或用于其他用途。

财政赤字可能会增加债务负担和利息支出,对经济稳定和未来发展造成不利影响。

而财政盈余可以增加政府的财政储备和稳定经济运行。

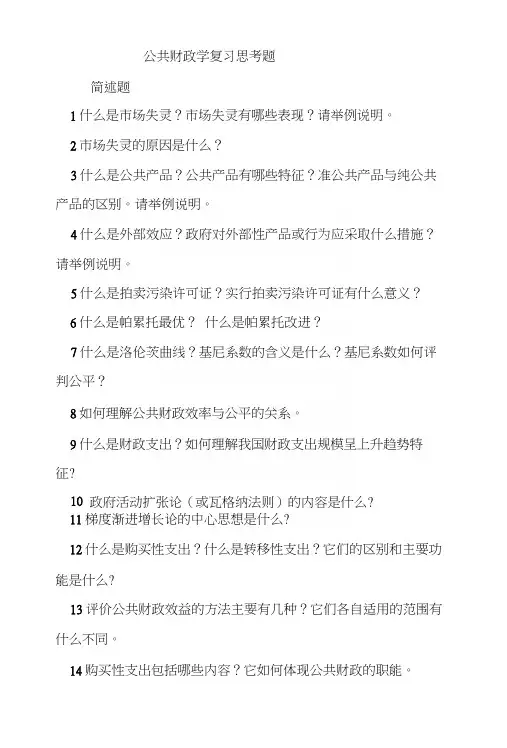

公共财政学复习思考题简述题1什么是市场失灵?市场失灵有哪些表现?请举例说明。

2市场失灵的原因是什么?3什么是公共产品?公共产品有哪些特征?准公共产品与纯公共产品的区别。

请举例说明。

4什么是外部效应?政府对外部性产品或行为应采取什么措施?请举例说明。

5什么是拍卖污染许可证?实行拍卖污染许可证有什么意义?6什么是帕累托最优?什么是帕累托改进?7什么是洛伦茨曲线?基尼系数的含义是什么?基尼系数如何评判公平?8如何理解公共财政效率与公平的关系。

9什么是财政支出?如何理解我国财政支出规模呈上升趋势特征?10政府活动扩张论(或瓦格纳法则)的内容是什么?11梯度渐进增长论的中心思想是什么?12什么是购买性支出?什么是转移性支出?它们的区别和主要功能是什么?13评价公共财政效益的方法主要有几种?它们各自适用的范围有什么不同。

14购买性支出包括哪些内容?它如何体现公共财政的职能。

15转移性支出包括哪些内容?它如何体现公共财政的职能。

16社会保障支出的含义和主要表现形式。

17社会保险的含义、特征及其内容。

18现收现付制、完全积累制、部分积累制三种养老基金筹集方式的区别。

19财政收入的含义、主要来源。

20税收的含义及特征21税制的基本要素和中心环节。

22税率的种类有哪些?全额累进税率和超额累进税率的区别。

23什么是直接税?什么是间接税?它们各自包括哪些税种?这些税种有什么功能?24什么是商品税?商品税有什么特征、包括哪些税种?24什么是所得税?所得税有什么特征、包括哪些税种?25什么是增值税?增值税的征收有几种方式?那一种对企业有利?为什么?26现代税收的原则有哪些?27什么是税收中性和税收的超额负担?28什么是拉弗曲线?拉弗曲线的意义是什么/28什么税负转嫁?税负转嫁有几种方式?什么是税收归宿?30什么是财政平衡?什么是财政赤字?影响财政不平衡的因素有哪些?根据当前全球经济形势您认为最主要的因素还有哪些?31什么是公债?公债有哪些特征?公债的主要作用是什么?32什么是财政政策?财政政策的主要工具有哪些?二.论述题:1公共财政有哪些职能?市场经济与财政职能的关系是什么。

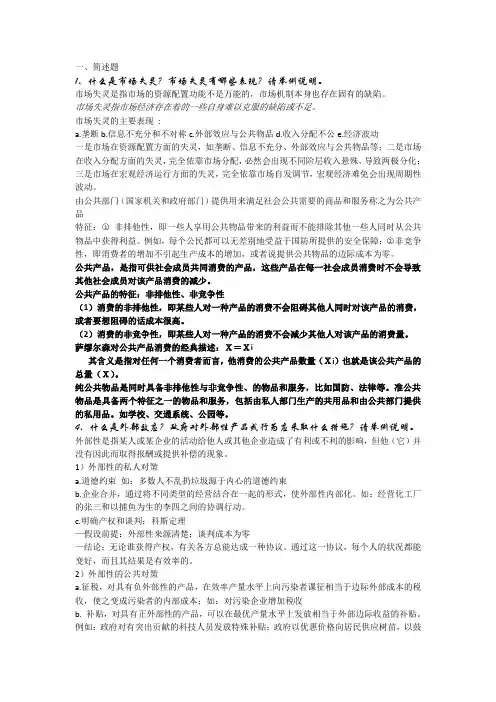

一、简述题1、什么是市场失灵?市场失灵有哪些表现?请举例说明。

市场失灵是指市场的资源配置功能不是万能的,市场机制本身也存在固有的缺陷。

市场失灵指市场经济存在着的一些自身难以克服的缺陷或不足。

市场失灵的主要表现:a.垄断b.信息不充分和不对称c.外部效应与公共物品d.收入分配不公e.经济波动一是市场在资源配置方面的失灵,如垄断、信息不充分、外部效应与公共物品等;二是市场在收入分配方面的失灵,完全依靠市场分配,必然会出现不同阶层收入悬殊,导致两极分化;三是市场在宏观经济运行方面的失灵,完全依靠市场自发调节,宏观经济难免会出现周期性波动。

由公共部门(国家机关和政府部门)提供用来满足社会公共需要的商品和服务称之为公共产品特征:○1非排他性,即一些人享用公共物品带来的利益而不能排除其他一些人同时从公共物品中获得利益。

例如,每个公民都可以无差别地受益于国防所提供的安全保障;○2非竞争性,即消费者的增加不引起生产成本的增加,或者说提供公共物品的边际成本为零。

公共产品,是指可供社会成员共同消费的产品,这些产品在每一社会成员消费时不会导致其他社会成员对该产品消费的减少。

公共产品的特征:非排他性、非竞争性(1)消费的非排他性,即某些人对一种产品的消费不会阻碍其他人同时对该产品的消费,或者要想阻碍的话成本很高。

(2)消费的非竞争性,即某些人对一种产品的消费不会减少其他人对该产品的消费量。

萨缪尔森对公共产品消费的经典描述:X=Xi其含义是指对任何一个消费者而言,他消费的公共产品数量(Xi)也就是该公共产品的总量(X)。

纯公共物品是同时具备非排他性与非竞争性、的物品和服务,比如国防、法律等。

准公共物品是具备两个特征之一的物品和服务,包括由私人部门生产的共用品和由公共部门提供的私用品。

如学校、交通系统、公园等。

4、什么是外部效应?政府对外部性产品或行为应采取什么措施?请举例说明。

外部性是指某人或某企业的活动给他人或其他企业造成了有利或不利的影响,但他(它)并没有因此而取得报酬或提供补偿的现象。

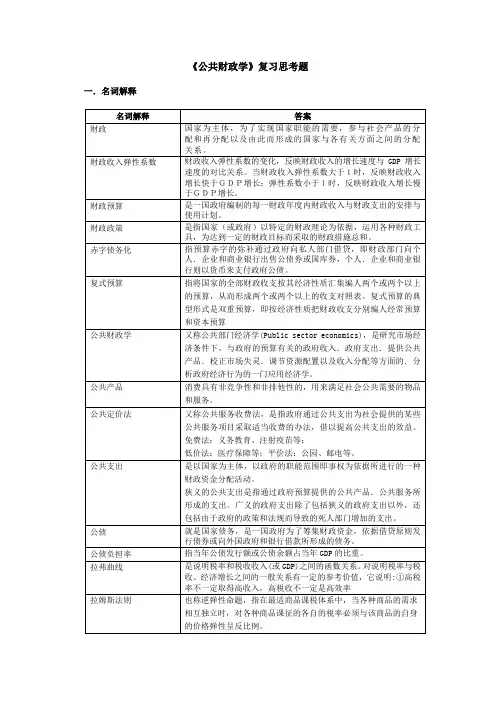

财政学老师点的思考题答案1市场失灵:是指市场不能有效地提供社会所需要的公共物品和公共服务,一般只能由政府或国家财政来解决。

公共物品:每个人消费这种物品不会导致他人对该物品消费的减少。

社会公共需要:区别于个人消费需要,是不能由市场所满足的需要,是具有非排他性,非竞争性的需要。

财政:是政府集中一部分国民收入用于满足公共需要的收支活动,以达到优化资源配置、公平分配及稳定和发展经济的目标。

经济稳定:是指充分就业、物价稳定和国际收支平衡。

1、市场失灵的表现为?①自然垄断②信息不充分和不对称③外部效应与公共物品④收入分配不公⑤经济波动2、试述区分公共物品与私人物品的基本标准。

答:效用的不可分割性;消费的非排他性;取得方式的非竞争性;提供目的的非盈利性。

3、试述财政职能财政职能(Fiscal Function)是指政府活动所固有的经济功能。

政府的收支、政府从事消费、生产和分配活动必然对经济活动产生影响,改变经济的原有状态。

政府活动对经济的方方面面所产生的影响和变化体现为财政的职能。

免费搭车:消费者不会自愿花费这种物品,而是期待他人购买自己从中受益。

公共定价:是政府相关管理部门通过一定程序和规则制定提供公共物品的价格和收费标准,即公共物品价格和收费标准的确定。

价格听证会制度:是指在制定和调整公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格等关系到人民群众切身利益的政府指导价或政府定价时,由政府物价主管部门主持,邀请消费者、经营者和社会有关方面对其必要性、可行性、科学性进行论证,为价格决策提供参考的制度。

公共选择(Public Choice)理论简介:市场缺陷的存在为政府决策代替市场决策提供了理论依据和现实基础。

简单地说,公共选择理论是对非市场决策(政府决策)的经济学研究,或者说是经济学在政治学中的应用。

1、一般来说,纯公共物品只能由政府来提供,请解释其理由。

纯公共物品是在消费上具有非竞争性和非排他性的物品,大家都不愿意买,所以公共物品无法由市场来提供,只能以公共提供的方式答:纯公共物品只能由政府来提供而不能由市场来提供,这是由市场运行机1制和政府运行机制的不同所决定的。

财政学复习题财政学是一门研究政府如何筹集、使用和管理公共资金,以实现国家职能和促进经济社会发展的学科。

以下是一些财政学的复习题,希望能帮助您更好地理解和掌握这门学科。

一、财政的概念和职能1、什么是财政?财政的本质是什么?财政是指国家或政府为了满足社会公共需要,凭借政治权力,对一部分社会产品进行分配和再分配的经济活动。

财政的本质是以国家为主体的分配关系。

2、财政的基本职能有哪些?(1)资源配置职能:通过财政收支活动,引导资源在不同地区、不同部门、不同产业之间的合理配置,以提高资源的利用效率。

(2)收入分配职能:运用财政手段,对国民收入进行初次分配和再分配,调节社会成员之间的收入差距,实现社会公平。

(3)经济稳定和发展职能:通过财政政策的制定和实施,调节经济总量和结构,促进经济的稳定增长和充分就业,保障物价稳定和国际收支平衡。

二、财政支出1、财政支出的分类有哪些?(1)按支出的用途分类:可分为基本建设支出、流动资金支出、挖潜改造资金和科技三项费用支出、地质勘探费支出、工交商业部门事业费支出、支援农村生产支出和各项农业事业费支出、文教科学卫生事业费支出、抚恤和社会福利救济费支出、国防支出、行政管理费支出、价格补贴支出等。

(2)按支出的经济性质分类:可分为购买性支出和转移性支出。

购买性支出是指政府在市场上购买商品和服务所发生的支出,如政府购买办公用品、支付公务员薪酬等;转移性支出是指政府将一部分资金无偿地转移给居民、企业或其他组织,如社会保障支出、财政补贴支出等。

2、影响财政支出规模的因素有哪些?(1)经济因素:经济发展水平、经济体制、政府的经济干预政策等。

(2)政治因素:政局是否稳定、政府的行政效率、政府的职能范围等。

(3)社会因素:人口状况、文化背景、社会保障制度等。

三、财政收入1、财政收入的形式有哪些?(1)税收收入:是国家财政收入的最主要形式,具有强制性、无偿性和固定性的特征。

(2)国有资产收益:包括国有企业上缴的利润、租金、股息、红利等。

财政学综合复习题及答案一.名词解释:1.公共产品:公共产品是指具有共同消费性质的产品和服务。

公共产品具有非排他性和非竞争性两个特征。

公共产品的共同消费性产生免费搭车等行为,决定了市场机制在提供公共产品上的失效或失灵,即市场无法或者基本上无法提供这类产品。

2.瓦格纳法则:瓦格纳认为:“随着人均产出的增长,政府支出也呈不断上升的趋势。

”他认为现代工业的发展会引起社会进步的要求,社会进步必然导致国家活动的增长,把导致政府支出的因素分为政治因素和经济因素。

后人称之为瓦格纳法则。

3.财政政策:财政政策是指一国政府为实现一定的宏观经济目标而调整财政收支规模和收支平衡的指导原则及其相应的措施。

财政政策贯穿于财政工作的全过程,体现在收入.支出.预算平衡和国家债务等各个方面。

财政政策是由税收政策.支出政策.预算平衡政策.国债政策等构成的一个完整的政策体系。

4.转移性支出:转移性支出是财政资金的单方面.无偿转移,即通过公共支出将财政资金向微观经济主体进行单方面的无偿支付。

这类支出主要包括政府部门用于养老金.补贴.债务利息.失业救济.捐赠等方面的支出。

转移性支出体现了政府的非市场性再分配活动。

5.国债依存度:国债依存度是指在一国的中央财政预算中,国债收入与财政支出之比。

6.国家预算:政府预算,也称为国家预算.财政预算,是指经过法定程序编制.审查.批准的,以收支一览表形式表现的政府年度财政收支计划。

7.零基预算:零基预算,是指不考虑过去的预算项目和收支水平,以零为基点编制的预算。

零基预算的基本特征是不受以往预算安排和预算执行情况的影响,一切预算收支都建立在成本效益分析的基础上,根据需要和可能来编制预算。

8.阶梯发展理论:皮考克和威斯曼认为,公共支出的增长并不是均衡向前发展的,而是在不断稳定增长过程中不时出现一种跳跃式的发展过程。

这种非均衡增长是在一个较大时期内交替进行的,因而,这一理论主要是通过考察财政支出增长趋势中具有特定意义的时间形态,从这些特定的时间形态中来寻找政府支出增长的根本原因。

第一部分:市场失灵与公共财政职能1 什么是市场失灵?市场失灵有哪些表现?请举例说明。

(重点)由市场机制自身固有的缺陷而导致的不能发挥其产生效率的作用表现:市场机制无法有效提供公共物品•外部性导致产品过剩与短缺•收入分配的不均等•难以克服的经济波动•垄断造成效率低下(产出受到限制、管理松懈、R&D缩减、寻租行为)•信息不对称导致的“逆向选择”与“道德风险”举例省略!2 市场失灵的原因是什么?(次重)原因:1》公共物品:私人对公共物品提供的无效性(非排他性、非竞争性)2》外部性:资源配置低效率3》垄断:对市场某种程度的(如寡头)和完全的垄断可能使得资源的配置缺乏效率4》非对称信息:由于经济活动的参与人具有的信息是不同的,一些人可以利用信息优势进行欺诈,这会损害正当的交易。

当人们对欺诈的担心严重影响交易活动时,市场的正常作用就会丧失,市场配置资源的功能也就失灵了3 什么是公共产品?公共产品有哪些特征?准公共产品与纯公共产品的区别。

请举例说明。

(重点)定义:指那些具有共同受益或联合消费的物品或劳务。

如:国防、公安、司法、防洪措施等。

特征:1)效用的不可分割性2)受益上的非排他性如:国防、防洪设施等。

3)消费上的非竞争性1区别:根据公共品是否同时具有非排他性与非竞争性划分;1)纯公共物品:具有非排他性与非竞争性。

如国防、公安、司法、基础教育、防洪措施等。

2)混合公共产品:又叫准公共产品。

包括——俱乐部物品(或拥挤性物品)具有排他性与非竞争性。

如桥梁、游泳池、公园等。

——共同资源(或准公共物品)具有竞争性和非排他性。

如河流、湖泊、森林等。

4 什么是外部效应?政府对外部性产品或行为应采取什么措施?请举例说明。

(重点,措施只需记住大概条例)定义:指某经济主体的经济活动对其他经济主体产生了有利或有害的影响,却没有为之获得应有的报酬或承担应有的成本费用的现象措施:公共对策:1)征税(庇古税):对具有负外部性的产品,在效率产量水平上向污染者课征相当于边际外部成本的税收,使之变成污染者的内部成本。

1 中国财税史复习题 一、单选题 1、随着社会生产力的发展,在公元前(一万年)时,农业作为一个独立的生产部门确定下来。 2、(禹)根据各地距离京畿的远近,土质的肥瘠、高下评定土地等级,以土地收获量的十分之一向部落酋长进行定量纳贡,开创了征收土地税的先河。 3、国家财政产生的政治条件是(私有制和阶级的出现) 4、夏商周三代的土地制度,从宏观上讲是(土地王有制) 5、中国古代,商业的萌芽产生于(商)朝。 6、汉代,用于课征未成年人的人头税叫做(口赋) 7、两汉时期田租以(三十税一)为主,属于比例税率。 8、唐代实施的服役制度是(租用调制)。 9、两税法实施于(唐)代。 10、“一条鞭法”实施于明代,是由(张居正)提出并实施的。 11、东汉时期的关税税率较高,在(十分之一)以上。 12、《暴关图》反应的私设关卡,乱收费的情况发生在(明代)。 13、由于劳动生产率低下,夏代田赋的征收采用了(贡法)。 14、汉代实行商业官营,所谓商业官营就是指(官营)。 15、隋唐时期的财政收入主要包括(田赋收入)。 16、五代十国时期的田赋主要包括(两税、绢帛之征)。 17、把差役制度变为雇役制称(雇役法、免役法、募役法)。 18、北洋政府的财政收入主要来源有(外债、内债、税收)。 19、田赋征收的基础是地籍管理,为此国民政府推行(土地计量)。 20、公元628年,唐太宗下令,规定王公百官到一般百姓,垦田每亩纳粟2升,以备灾年赈贷之需而建(义仓)。 21、钱粮册内有名丁数,勿增勿减,以该年的丁银额永为定额,以后额外增丁,不再征收钱粮,叫做“盛世滋生人丁,永不加赋”。这是清朝(康熙)实施的。 22、为缓和统治危机,增加财政收入,我国(明)代实施了“一条鞭法”。 23、宋代王安石变法的主要内容是(方田均税法)。 24、北洋政府在把清朝各种名目的附加都并入正赋之后,又另外加征的是(田赋附加)。 二、多选题 1、财政产生的物质条件是(生产力的发展、剩余产品的产生)。 2、国家财政产生的社会条件是(社会分工的发展、公共管理的需要)。 3、据文献记载,在(舜、禹)时期,为了保障公共事务的发展,统治者要求臣服部落和被保护的小部落贡献财物。 2

4、夏商周三代的服役,直接与井田制有关。一般认为,三代的田赋制度分别实行的是(共、助、彻)。 5、人头税发展到汉代,已经制度化,有(口赋、算赋、户赋、献赋)。 6、古代收益税(或财产税)包括(车船税、贳货、牲畜税)。 7、宋朝的田赋按土地的性质不同分为(公田之赋、民田这赋、城郭之赋、杂变之赋、丁口之赋)。 8、宋代市舶课有(抽解、博买)。 9、清初官吏的报酬包括(正俸、养廉俸、恩俸)。 10、清朝前期的关税分为(内地关税、国境关税)两种。 11、西周的关市之征主要有(津税、关税)两类。 12、在宋代的户籍上,全国居民分为(主户、客户)。 13、唐代的赋役制度主要有(租、调、役、杂徭)。 14、对于中央与地方的财政权益分配,两税法实行三分制,即划分为(上供、送使、留州)。 15、宋代官员俸禄大体上分为(正俸、加俸、职田、公使钱)等。

一、选择题(共10题,每题1分,本题共10分) 1、主张政府垄断工商业经营的思想家是( )。 A、管仲 B、商鞅 C、韩非子 D、李悝 二、判断题:(共10题,每题1分,本题共10分) ( )1.两税法正式否定了长期的以“身丁为本”的赋役制度。 名词解释 1、方田均税法:王安石总结了郭谘的千步方田法,实行“方田均税法”。即地方官对区内土地重新清查丈量,以东西南北各一千步为一方,核实土地所有者、亩数,并按土质好坏分为五等,制定地籍,作为征收田赋的依据。然后定下这一方土地应征课的赋税总额,并将赋税总额按田地的多少分摊在这一方的土地所有者身上,不同户主间的地界有地符(土地的“图籍”),一方土地上有方帐,如果分家析产、典卖割移,官给契、县置簿。 2、募役法:又称免役法或雇役法,将原来按户等轮流充当差役改为由官府雇人承担,应役人有报酬。职役需要的雇值征收数额,由各州县根据募役所需经费多少自定,具体由应役民户按户等高低分摊交纳,户等仍分为九等,上四等户为应(当)役户,出钱,称免役钱,随夏秋两税征收。 3、一条鞭法:一条鞭法是明朝中后期(1581年开始),由内阁首辅张居正主持推行于全国的赋役制度,这一制度把各州县的田赋杂税和差徭“悉并为一条”,统一在夏秋两税中按田亩面积征课,且征课货币——银两。 4、关市税:是指对通过国家所设关卡的行商和市肆的坐贾进行课税,包括关税和市税两大类。 3

5、赊贷税:亦称贳贷税,是对出贷货币或粮食收取利息所课的收益税,课征的对象是高利贷者,属于资本利息税。 6、算缗钱:又称缗钱税,是向商人和高利贷者征收的财产税。缗,是穿钱用的绳子,俗称钱贯或钱串子,一缗即一贯,相当于钱1000文。缗钱税是以贯为单位征税。 7、摊丁入地: 到雍正时(1723—1735年),清政府进一步实行了“丁银摊入地亩”的办法,简称“摊丁入地”,“丁随地起”,把康熙50年固定下来的丁银335万余两,摊入地赋银中一并征收,称为“地丁制”。基本做法是将康熙50年各省应征丁银数与各该省应征地赋银数相除,得出每地赋银1两应摊丁银若干,各省也以此计算下辖各州县负担的丁银额,随地赋银一并征收。 8、厘金: 厘金也称为“厘捐”或“厘金税”,创行于咸丰三年(公元1853年),它是一种值百抽一(税率为1%)的商业税。厘金的征收方法,从形式上看,主要有两种:一是活厘或行厘。这是以货物由某地至某地的一次运销行为为对象课征于行商的通过税,抽之于行商,属通过税性质。二是板厘或称坐厘。这是抽之于坐商的交易税,属交易税或落地税性质。

简答题: 1、一条鞭法有什么历史意义和局限性? 答案:(一)一条鞭法的历史意义 1、将赋和役合并为一,这是一个中国赋税史上的一次重大转折,标志着我国沿袭了近二千年的赋役平行征收制度向近代租税制转化,徭役制度日渐衰弱,日趋消亡。同时,赋役合并,也整顿和简化了税目,在一定程度上减少了吏胥上下其手盘剥百姓、营私舞弊的现象。 2、计亩征银,以银代役,使赋役的征收由历代对人征税转为对物征税,由交纳实物和亲自服徭役转变为以货币交纳,使中国的实物财政、劳役财政过渡到了货币财政,这是纳税形态的一种进步。 3、扩大了负担面,在一定程度上起到了均赋均役的作用。一条鞭法是在清查土地和丁产的基础上施行的,清丈土地的结果,清出了大量隐田。根据量地计丁、计亩征银的原则,原先有田却免税免役的豪强地主也必须计亩征银,这样在一定程度上减轻了农民身上的负担,缓和了阶级矛盾,同时也保证了国家的财政收入。 4、有利于促进社会分工和商品经济的发展。(1)一条鞭法计亩征银、以银纳税,从而大大地拓展了货币税的课征范围,促进了农产品商品化的发展。(2)赋役合并,以银代役,对人税转向对物税,这使封建政府通过徭役制度强加给农民的人身依附关系终于有所松弛,农民获得了更多的人身自由,可以比较容易转移到其他生产部门,去从事社会上的各种职业,这为城市工商业的发展提供了丰富的劳动力资源。官府以银雇役,对雇佣关系的发展起着示范和促进的作用,劳动力商品化的趋势日益加强。(3)商人无地,可不纳田赋,只纳丁银,这就减少了对商人的剥削,刺激商人积累资本、扩大商业经营,在客观上促进了工商业的发展。 (二)一条鞭法的局限性 4

第一,一条鞭法取消了大官僚、大地主的免役免税特权,但它无法触动封建社会的生产关系,大地主、大官僚依然可以凭借其政治上和经济上的种种特权,转嫁负担,逃避赋税,想方设法将自己的负担转嫁给农民,甚至阻挠和限制一条鞭法的推行。 第二,一条鞭法是以整顿财政、增加税收为目的而实施的,它不是一种减税政策。它规定一条鞭法实行后的赋役额,是以原有数额为准,这就把明中叶以来的各种加派固定下来,并使之合法化。从费改税的意义上说,一条鞭法的赋役合并,带有正税负担增加的性质,而且它从制度上并没有保证封建国家不继续加重人民的负担。 第三,就其本身来说,一条鞭法仍然存在着造成纳税者负担不均的因素。如一条鞭法规定以土地为课税对象,但只计土地多少,不区别土地的好坏,在当时生产力水平比较低下的情况下,造成了人们实际负担的不均。又如,一条鞭法规定计亩征银、以银缴纳,这虽是纳税形态的一种进步,但纳税人必须先将农产品(如米麦)换成铜钱,再把铜钱折成白银,然后方可用以纳税。在两次交换的过程中,农民常受银货折换比值的损失,无论是钱贵粮贱,还是粮贵钱贱,遭受损失的总是农民。另外,征银的税吏,每以所征得的银两多属零碎,在上缴时,必须用整块,须经过熔化改铸,而改铸时必有损耗,故仿照元代旧法,加征“火耗”银。实际火耗,不过百之一二,而征收时必超过此数,形成赋外加赋的局面。 第四,一条鞭法没有明确规定地方赋役应征收的总额,所谓的“总括一州县之赋役”,“并为一条”,再摊派于本地所有的丁田“实额”上,就州县的条鞭银而言,实际上是属于“量出制入”的原则,地方官府可以根据所需而变动预算总额,故纳税人的条鞭负担,可能年年不同,即“无复仓口斗升之数,且岁岁不同,小民茫然不知何谓,该多与少,无从诘究,书手愚弄,出口为非”(《明经世文编》,卷278,葛守礼:《与沈对阳方岳论赋役》。),从而为地方官吏营私舞弊、加派以及盘剥百姓大开方便之门。

2、晚清海关税的构成有哪些? 答案:鸦片战争以后,随着《南京条约》、《五口通商章程》的签订,开始征收海关税。清后期的海关税主要包括进口税、出口税、子口税、复进口税、船钞、洋药厘金、机器制造货出厂税等七项内容。 (1)进口税。又称输入税,是指外国货物进入关境或国境时所课的关税。 (2)出口税。又称输出税,即指本国货物出口时,对经过关境或国境所课征的关税。根据道光23年签定的《议定通商出口税则》,出口货物共列举61目,税率也是以值百抽五为原则,从量征收。 (3)子口税。子口税是指外国商品进入内地或外商从内地收购土货出口,除在口岸海关完纳5%的关税之外,另缴纳2.5%的内地过境税,以代替沿途所经各地关卡应纳的税,即可通行全国,不再交纳任何税收。由于当时以海关口岸为“母口”,内地常关、厘卡的所在地为“子口”,因而把这种一次缴纳的内地过境税称为子口税;又因其税率仅是“值百抽五”的一半,故又称为“子口半税”。