现代检测技术-7.4动态力学

- 格式:ppt

- 大小:389.50 KB

- 文档页数:33

地铁轨道动态检测技术的发展及研究摘要:轨道是地铁运营的基础,其质量直接决定着地铁能否安全、稳定地运行,因此有必要做好对轨道检测技术的研究。

本文对地铁轨道动态检测技术的发展展开研究。

从基于陀螺仪的动态低速检测、基于真实路况的车载动态检测、基于手机传感器的动态添乘检测三个方面,探讨地铁轨道动态检测技术的发展。

期望本文能够为相关工作者带来一定的参考。

关键词:地铁;轨道;动态检测技术引言:近年来我国民众的出行节奏越发频繁,对地铁的稳定性、舒适性的要求也越来越高。

加强对地铁轨道动态检测技术的应用,有利于提升检测人员查找轨道病害的准确性,为地铁轨道病害修复工作带来有力的支持。

但当前我国应用较多的地铁轨道动态检测技术,在数据真实性、时效性、成本低廉性等方面多少都存在一定不足,有必要进一步研究,提升检测效果。

1.基于陀螺仪的动态低速检测在当前的地铁轨道动态检测中,应用大型轨检车检测,通常会用到惯性基准法、弦测法两种方法。

我国地铁轨道动态检测对第一种方法的应用较多,在长时间的发展下,已经出现了第六代GJ-6型。

该系统主要借助模拟信号的光纤陀螺、加速度计、位移计等工具,完成对轨道的动态检测,检测人员可综合采用惯性测量技术、激光摄像检测技术、数字相机、数字图像处理技术,经AD转换后,运用计算机完成各项数据处理、波形显示、数据存储以及超限判断,得知地铁轨道的精确情况[1]。

这一技术在实际应用中,具有检测范围广、精确度高、效率高等多种优势。

但是,当前我国的地铁轨道检测工作,往往会用到工程车来拖动网轨检测车,这就涉及到一个问题:国内大多数地铁对工程车的运行都有速度限制,而在道岔路段,若轨道检测车的速度下限小于临界值,就会导致检测结果不准确,或者出现漏检等一系列情况,甚至为检测人员带来一些安全隐患。

因此,目前技术研发人员在研究弦测法与惯性基准法的基础上,研发出了一种基于陀螺仪的轨道高低不平顺低速检测方法。

这与弦测法下的高低不平顺检测方法具有突出的不同。

2.2 色谱和飞行时间质谱的多维技术相比较色谱技术方面,采用较为完整的二维色谱方法,能够十分有效的对药物,进行全过程的分析和检测。

同时也能够在一定程度上,实现比较良好的分析方式。

同时,也需要在进行使用的过程中,能够有效的结合二维色谱飞行时间的相关分析工作,使得分析结果具有着较高的科学合理性。

3 现代联用分析技术对于毛细管电泳气而言,由于在使用的过程中,具有样品量少、溶剂消耗少、灵敏度高等显著优势对于样品以及各种溶剂消耗量较少,使之成为一种十分高效的分离技术方式。

对于毛细管电泳以及质谱的技术方式,现阶段已经广泛的应用到了核苷酸的蛋白组成方面,可以很好的对其基本组成以及实际的活性,进行相应的检测。

同时,也能够针对疾病进行相应的分析,充分了解人体代谢方面的情况。

为此,对于这种技术而言,现阶段主要应用在一些胃癌早期的患者检测工作上。

如在应用的过程中,针对尿液中的药物及其代谢物进行相应的鉴定分析,以此能够较为有效的对胃癌患者,进行良好的个性化分析和诊疗。

这样在之后的诊断过程中,便可以针对患者的实际病症,对其制定出较为合理、有效的药物治疗方案,以此来帮助患者进行疾病的治疗,帮助患者实现身体的康复,实现个体化的诊疗方式。

3.1 色谱和质谱的多种联用技术经历了较长时间的实践和分析,色谱和质谱的多种联用技术体现出明显的技术价值。

尤其是在对药物分析处理的过程中,能够准确、有效、便捷地分析易挥发性、热不稳定的药物。

现阶段,在生物仿制药物以及生物标志物的实际生产的过程中,能够较为有效的起到重要的分析效果。

在进行质谱处理的过程中,由于稳定性方面已经表现出关键的影响作用,就更加需要有效的进行药物质量方面的控制,因此能够通过该技术实现质量控制,有效的对其进行初期的分析和诊断。

并且,在采用了质谱法之后,由于可以较为有效的对稳定成分的结构进行分析。

因此就需要在进行药物治疗的过程中,能够针对性的进行处理,并利用药物的实际完整性,采用色谱以及质谱多种联用技术。

动态光散射的基本原理及现代应用电气本132班张泽明 2013040211贾东 2013040228郑欣宇 2013040224动态光散射的基本原理及现代应用今天打开了高中时的物理课本,发现很多的知识已经都忘得差不多了。

时而一翻,也有一中怀念的感觉。

随便翻了一页,看到了这样一个陌生的词汇—动态光散射法,于是打开了电脑,到网上去查阅了一下资料。

便写下了这篇论文。

一、什么是动态光散射动态光散射,也称光子相关光谱,准弹性光散射,测量光强的波动随时间的变化。

DLS技术测量粒子粒径,具有准确、快速、可重复性好等优点,已经成为纳米科技中比较常规的一种表征方法。

二、动态光散射的基本原理1. 粒子的布朗运动导致光强的波动微小粒子悬浮在液体中会无规则地运动布朗运动的速度依赖于粒子的大小和媒体粘度,粒子越小,媒体粘度越小,布朗运动越快。

2. 光信号与粒径的关系光通过胶体时,粒子会将光散射,在一定角度下可以检测到光信号,所检测到的信号是多个散射光子叠加后的结果,具有统计意义。

瞬间光强不是固定值,在某一平均值下波动,但波动振幅与粒子粒径有关。

某一时间的光强与另一时间的光强相比,在极短时间内,可以认识是相同的,我们可以认为相关度为1,在稍长时间后,光强相似度下降,时间无穷长时,光强完全与之前的不同,认为相关度为0。

根据光学理论可得出光强相关议程。

之前提到,正在做布朗运动的粒子速度,与粒径(粒子大小)相关。

大颗粒运动缓慢,小粒子运动快速。

如果测量大颗粒,那么由于它们运动缓慢,散射光斑的强度也将缓慢波动。

类似地,如果测量小粒子,那么由于它们运动快速,散射光斑的密度也将快速波动。

附件五显示了大颗粒和小粒子的相关关系函数。

可以看到,相关关系函数衰减的速度与粒径相关,小粒子的衰减速度大大快于大颗粒的。

最后通过光强波动变化和光强相关函数计算出粒径及其分布。

3. 分布系数4. 分布系数体现了粒子粒径均一程度,是粒径表征的一个重要指标。

< 0.05单分散体系,如一些乳液的标样。

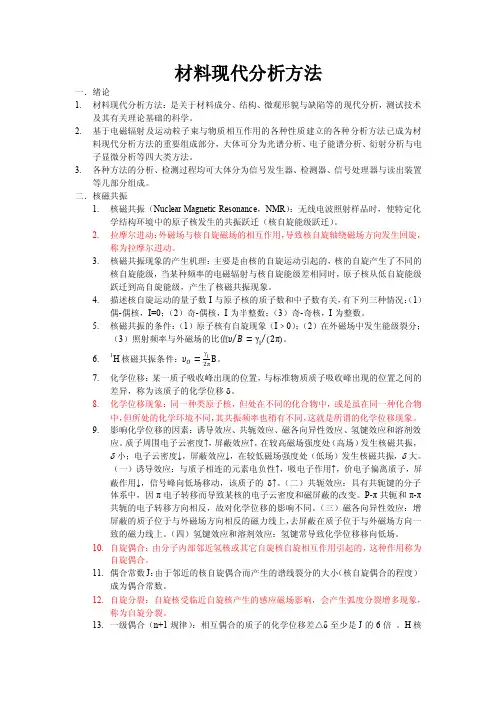

材料现代分析方法一.绪论1.材料现代分析方法:是关于材料成分、结构、微观形貌与缺陷等的现代分析,测试技术及其有关理论基础的科学。

2.基于电磁辐射及运动粒子束与物质相互作用的各种性质建立的各种分析方法已成为材料现代分析方法的重要组成部分,大体可分为光谱分析、电子能谱分析、衍射分析与电子显微分析等四大类方法。

3.各种方法的分析、检测过程均可大体分为信号发生器、检测器、信号处理器与读出装置等几部分组成。

二.核磁共振1.核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR):无线电波照射样品时,使特定化学结构环境中的原子核发生的共振跃迁(核自旋能级跃迁)。

2.拉摩尔进动:外磁场与核自旋磁场的相互作用,导致核自旋轴绕磁场方向发生回旋,称为拉摩尔进动。

3.核磁共振现象的产生机理:主要是由核的自旋运动引起的,核的自旋产生了不同的核自旋能级,当某种频率的电磁辐射与核自旋能级差相同时,原子核从低自旋能级跃迁到高自旋能级,产生了核磁共振现象。

4.描述核自旋运动的量子数I与原子核的质子数和中子数有关,有下列三种情况:(1)偶-偶核,I=0;(2)奇-偶核,I为半整数;(3)奇-奇核,I为整数。

5.核磁共振的条件:(1)原子核有自旋现象(I﹥0);(2)在外磁场中发生能级裂分;(2π)。

(3)照射频率与外磁场的比值υB=γIB。

6.1H核磁共振条件:υO=γI2π7.化学位移:某一质子吸收峰出现的位置,与标准物质质子吸收峰出现的位置之间的差异,称为该质子的化学位移δ。

8.化学位移现象:同一种类原子核,但处在不同的化合物中,或是虽在同一种化合物中,但所处的化学环境不同,其共振频率也稍有不同,这就是所谓的化学位移现象。

9.影响化学位移的因素:诱导效应、共轭效应、磁各向异性效应、氢键效应和溶剂效应。

质子周围电子云密度↑,屏蔽效应↑,在较高磁场强度处(高场)发生核磁共振,δ小;电子云密度↓,屏蔽效应↓,在较低磁场强度处(低场)发生核磁共振,δ大。

安全科学理论是发展安全科技的基础,超前的科学理论能够有效地指导安全科技研究和安全生产工作实践。

风险辨识、评价和控制的技术和方法是安全科学技术中的前沿课题之一。

危害检测和危险监控是事故预防的基本技术手段,现代化生产迫切需要发展在线、智能化检测监测技术和手段。

风险控制是实现系统安全的最终目的。

科学的事故防范体系不仅要有预防的措施,还需要有应急的对策。

事前预防、事中应急、事后补救是安全保障的基本方法体系。

发生事故后的科学调查处理是事后补救的基础。

安全技术标准是发挥安全科技功能的支持条件。

安全信息是科学决策和管理的基础。

要利用先进管理理论和现代信息技术,通过互联网连接各种静态、动态安全信息,资源共享,实现国家安全生产的动态监管,提高时效性、准确性。

安全科技的投入水平既是国家经济实力的体现,同时也是社会管理者意识的表现。

安全生产科技工作作为以社会公益性为主导的事业,我国的投入水平与发达国家相比存在巨大差距,需要建立多元化的安全科学投入机制。

生产安全关键技术:灾前抑制、前兆检测、早期监测、灾害扑救用于灾害监测的传感器非常多,如化学传感器、声学传感器、机械传感器、磁传感器、辐射传感器、热传感器、生物传感器、膜传感器、光纤传感器、硅传感器、应用MEMS的微传感器等。

检测主要包括检验和测量两方面的含义。

检验是分辨出被测参数量值所归属的某一范围带,以此来判别被测参数是否合格或现象是否存在。

测量是把被测未知量与同性质的标准量进行比较,确定被测量对标准量的倍数,并用数字表示这个倍数的过程。

在自动化领域,检测的任务不仅是对成品或半成品的检验和测量,而且为了检查、监督和控制某个生产过程或运动对象使之处于人们选定的最佳状况,需要随时检验和测量各种参量的大小和变化等情况。

这种对生产过程和运动对象实时定性检验和定量测量的技术又称为工程检测技术。

测量有两种方式,即直接测量和间接测量。

传感器是将非电量转换为与之有确定对应关系的电量输出的器件或装置,它本质上是非电量系统与电量系统之间的接口。

第1章传感器特性习题答案:5.答:静特性是当输入量为常数或变化极慢时,传感器的输入输出特性,其主要指标有线性度、迟滞、重复性、分辨力、稳定性、温度稳定性、各种抗干扰稳定性。

传感器的静特性由静特性曲线反映出来,静特性曲线由实际测绘中获得。

人们根据传感器的静特性来选择合适的传感器。

9.解:10.解:11.解:带入数据拟合直线灵敏度0.68,线性度±7%。

,,,,,,13.解:此题与炉温实验的测试曲线类似:14.解:15.解:所求幅值误差为1.109,相位滞后33042,所求幅值误差为1.109,相位滞后33042,16.答:dy/dx=1-0.00014x。

微分值在x<7143Pa时为正,x>7143Pa时为负,故不能使用。

17.答:⑴20。

C时,0~100ppm对应得电阻变化为250~350kΩ。

V0在48.78~67.63mV之间变化。

⑵如果R2=10MΩ,R3=250kΩ,20。

C时,V0在0~18.85mV之间变化。

30。

C时V0在46.46mV(0ppm)~64.43mV(100ppm)之间变化。

⑶20。

C时,V0为0~18.85mV,30。

C时V0为0~17.79mV,如果零点不随温度变化,灵敏度约降低4.9%。

但相对(2)得情况来说有很大的改善。

18.答:感应电压=2πfCRSVN,以f=50/60Hz,RS=1kΩ,VN=100代入,并保证单位一致,得:感应电压=2π*60*500*10-12*1000*100[V]=1.8*10-2V 第3章应变式传感器概述习题答案9.答:(1).全桥电路如下图所示(2).圆桶截面积应变片1、2、3、4感受纵向应变;应变片5、6、7、8感受纵向应变;满量程时:(3)10.答:敏感元件与弹性元件温度误差不同产生虚假误差,可采用自补偿和线路补偿。

11.解:12.解:13.解:①是ΔR/R=2(Δl/l)。

因为电阻变化率是ΔR/R=0.001,所以Δl/l(应变)=0.0005=5*10-4。

现代航空发动机温度测试技术发展综述姚艳玲;代军;黄春峰【期刊名称】《航空制造技术》【年(卷),期】2015(000)012【总页数】5页(P103-107)【作者】姚艳玲;代军;黄春峰【作者单位】中航工业燃气涡轮研究院;中航工业燃气涡轮研究院;中航工业燃气涡轮研究院【正文语种】中文航空发动机的研制和发展是一项涉及空气动力学、工程热物理、传热传质、机械、强度、传动、密封、电子、自动控制等多学科的复杂综合性系统工程,必须依托先进的测试方法,进行大量的试验来验证性能及可靠性(见图1)。

可以说,现代航空发动机测试是航空推进技术的支撑性技术,是整个发动机预研试验研究和工程发展阶段的重要技术环节[1]。

它随着第一代发动机研制而产生,随需求牵引和技术进步的推动而发展,经历了半个多世纪的发展历程,已从稳态测试、动态测试向着试验—仿真一体化方向发展。

图1 F135发动机在试车台上进行性能测试随着航空推进技术、计算技术和电子计算机应用技术的发展,人们建立了更加复杂的设计和分析方法加速航空推进技术系统的研制进程,而这些工程设计与分析方法需要更多、更精密的试验测试数据来验证和确认,因此对发动机测试提出了越来越高的要求。

主要表现在:测试项目、内容、参数种类越来越多,测点容量、测量速度、测试精度、测试自动化程度越来越高,测量参数动态变化范围越来越宽,发动机高温、高压、高转速、高负荷、大流量等条件使参数测量越来越困难。

对航空发动机测试技术的系统化、自动化、可靠性和精细化提出了更加严峻的挑战,必须不断研发创新测试技术方法,才能满足现代发动机航空推进技术发展的要求[2]。

以航空发动机试验测试工程技术为背景,以目前国内外正在研制和使用的先进的非干涉特种测量技术为重点,探究各种高温测量技术的发展与应用。

发动机高温测量主要应用于热端部件(燃烧室、涡轮)高温燃气与壁面温度的测量。

温度是确定热端部件性能的最关键参数。

随着发动机推重比的不断增加,涡轮进口温度已从第3代发动机推重比8.0一级的1750K发展到第4代发动机推重比10.0一级的1977K,未来的第5代发动机推重比15.0一级甚至达到2000~2250K,这使得高温燃气与壁测测量(发动机叶片、盘等零件表面温度测量)成为发动机温度测试中难度较大的关键技术[3]。

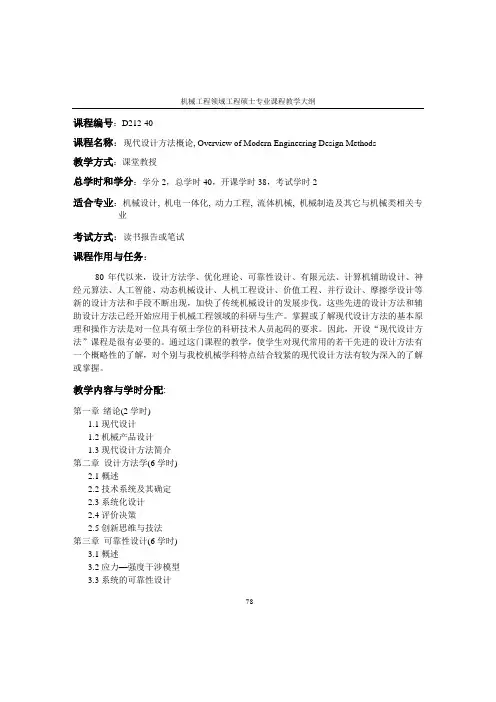

机械工程领域工程硕士专业课程教学大纲课程编号:D212-40课程名称:现代设计方法概论, Overview of Modern Engineering Design Methods教学方式:课堂教授总学时和学分:学分2,总学时40,开课学时38,考试学时2适合专业:机械设计, 机电一体化, 动力工程, 流体机械, 机械制造及其它与机械类相关专业考试方式:读书报告或笔试课程作用与任务:80年代以来,设计方法学、优化理论、可靠性设计、有限元法、计算机辅助设计、神经元算法、人工智能、动态机械设计、人机工程设计、价值工程、并行设计、摩擦学设计等新的设计方法和手段不断出现,加快了传统机械设计的发展步伐。

这些先进的设计方法和辅助设计方法已经开始应用于机械工程领域的科研与生产。

掌握或了解现代设计方法的基本原理和操作方法是对一位具有硕士学位的科研技术人员起码的要求。

因此,开设“现代设计方法”课程是很有必要的。

通过这门课程的教学,使学生对现代常用的若干先进的设计方法有一个概略性的了解,对个别与我校机械学科特点结合较紧的现代设计方法有较为深入的了解或掌握。

教学内容与学时分配:第一章绪论(2学时)1.1现代设计1.2机械产品设计1.3现代设计方法简介第二章设计方法学(6学时)2.1概述2.2技术系统及其确定2.3系统化设计2.4评价决策2.5创新思维与技法第三章可靠性设计(6学时)3.1概述3.2应力—强度干涉模型3.3系统的可靠性设计78机械工程领域工程硕士专业课程教学大纲3.4机械系统的故障树分析3.5可靠性实验第四章机械动态设计(6学时)4.1概述4.2理论建模方法4.3实验建模方法4.4传递矩阵建模4.5机械结构动力修改第五章人机工程(6学时)5.1概述5.2人机系统5.3人体的人机学参数5.4显示及操纵装置设计5.5作业空间设计及环境评估5.6人机系统设计评价分析第六章反求工程(6学时)6.1概述6.2功能分析与方案设计6.3反求材料方法6.4工艺装配的反求6.5反求工程的测试问题6.6反求设计的基本方法第七章摩擦学设计(6学时)7.1概述7.2摩擦学系统设计内容7.3摩擦学设计方法7.4摩擦学设计举例考试(2学时)参考书目:[1]赖维铁. 人机工程学.武汉:华中工学院出版社,1990[2]赵松年. 现代设计方法. 北京:机械工业出版社,1997[3]全永昕. 工程摩擦学.杭州:浙江大学出版社,1998,[4]周济. 现代设计方法概论. 北京:机械工业出版社,1998,[5]刘之生. 反求工程技术. 北京:机械工业出版社,1994,[6]黄靖远. 机械设计学. 北京:机械工业出版社,199579机械工程领域工程硕士专业课程教学大纲学习要求:先修课程:机械类本科基础及专业课学习方法:课堂学习结合课外资料查询、阅读所属学院:机械工程学院编制人:安琦审核人:经树栋课程编号:D212-41课程名称:机械CAE技术及其应用, Technology of Mechanical CAE(Computer Aided Engineering) and Its Application教学方式:讲课总学时和学分:2学分,总学时40,开课学时33,实验学时5,考试2学时适合专业:机械工程考试方式:考试+考核课程作用与任务:使学生具备机械工程设计与分析的基本理论,了解机械计算机辅助工程技术的发展前沿与最新动态,通过应用实例的分析,使学生掌握机械CAE的基本过程与分析方法教学任务与学时分配:第一章绪论(1学时)第二章机械产品功能分析与性能的计算机辅助建模(2学时)第三章机械产品运动学与动力学CAE(2学时)第四章基于几何模型的机械产品的CAE(3学时)第五章基于物理模型的机械产品的CAE(2学时)第六章机械产品的计算机辅助测试与试验技术(2学时)第七章机械产品的疲劳分析与寿命预测(2学时)第八章面向装配与拆卸的机电产品的计算机辅助工程分析(2学时)第九章面向使用与维修过程的计算机辅助分析(5学时)第十章面向设计阶段的计算机辅助工程(5学时)80机械工程领域工程硕士专业课程教学大纲第十一章面向全生命周期的机械产品计算机辅助工程分析方法(5学时)第十二章结束语(2学时)教学实验(4学时)习题课(1学时)考试(2学时)参考书目:[1]万耀青. 机电工程现代设计方法.北京:北京理工大学出版社,1994[2]曾建超. 虚拟现实技术及其应用. 北京:清华大学出版社,1997[3]李培根. 制造系统性能分析建模——理论与方法. 武汉:华中理工大学出版社,1998[4]周济. 现代设计方法. 武汉:华中理工大学出版社,1998学习要求:学生需要有高等工程数学、计算机基础、机械或车辆工程专业基础,课堂讲述机械CAE的基本理论与方法,通过机械CAE的应用实例,让学生结合自己的研究方向,做到举一反三所属学院:机械工程学院编制人:易建军审核人:经树栋课程编号:D212-42课程名称:先进制造技术, Advanced manufacturing technology教学方式: 讲课总学时和学分:2学分, 总学时40, 开课学时34, 实验学时4, 考试学时2适合专业: 1机械设计与理论;2机械制造及自动化;3机械电子工程考试方式:考试(及大作业)课程作用与任务:课程性质:本课程是机械制造及自动化和机械电子工程专业工程硕士研究生学位课。

振镜动态轴工作原理在现代光学和激光技术中,振镜(Galvonometer)系统,特别是其动态轴(Dynamic Axis),扮演着至关重要的角色。

振镜,作为一种快速、精确的光束定位装置,已被广泛应用于激光打标、激光切割、激光焊接、激光显示以及医疗和科研领域。

本文将深入探讨振镜动态轴的工作原理,从而帮助读者更好地理解这一关键技术如何影响现代光机电系统的性能和应用。

一、振镜系统概述在开始讨论动态轴之前,我们首先需要了解振镜系统的基本概念。

振镜,又称扫描振镜或简称Galvo,是一种利用电磁力驱动反射镜快速摆动的装置。

其核心部件包括一个轻质反射镜、一个固定磁铁和一个线圈。

当线圈中通入电流时,会在磁场中受到力的作用,从而使反射镜发生偏转。

通过精确控制电流的大小和方向,可以实现对反射镜位置和速度的高精度控制。

振镜系统通常包含两个正交的振镜,分别负责光束在X轴和Y轴上的偏转。

这两个振镜协同工作,可以将激光光束快速、准确地定位到二维平面上的任意一点。

此外,振镜系统还可以与聚焦透镜等光学元件配合使用,以在三维空间中实现光束的聚焦和定位。

二、动态轴工作原理动态轴是振镜系统中的一个关键概念,它指的是振镜在扫描过程中实际运动的轴线。

在理想情况下,动态轴应与振镜的机械轴重合,以确保光束能够准确地按照预期路径偏转。

然而,在实际应用中,由于制造误差、装配误差以及热变形等因素的影响,动态轴与机械轴之间往往存在一定的偏差。

这种偏差会导致光束定位精度降低,进而影响整个系统的性能。

为了消除这种偏差,振镜系统通常需要进行动态轴校准。

校准过程中,会使用专业的校准仪器对振镜的动态轴进行检测和调整,以确保其与机械轴的重合度达到最佳状态。

此外,一些高端振镜系统还配备了动态轴实时补偿功能,可以在运行过程中实时监测和调整动态轴的位置,从而进一步提高光束定位精度。

在振镜动态轴的实际工作中,其运动控制是通过一系列复杂的电子和算法来实现的。

控制器会根据输入的目标位置和速度信息,计算出需要施加到线圈上的电流大小和方向。

复⽅中药药代动⼒学研究现状及所⾯临的问题复⽅中药药代动⼒学研究现状及所⾯临的问题杨晓辉( 河南中医学院第⼀附属医院药学部郑州 450000 )摘要⽬的总结介绍中药复⽅药代动⼒学研究状况及所⾯临的问题探讨复⽅中药药代动⼒学研究⽅法与⼿段为更好地开展复⽅中药药代动⼒学研究提供参考⽅法检索数⼗年来发表在期刊杂表上的原始论⽂及研究报告回顾和总结有关复⽅中药药代动⼒学研究的进展对所存在与国际接轨的差距进⾏汇总和原因分析结果表明运⽤药代动⼒学⽅法研究复⽅中药定量表达复⽅中药中各种化学成分的相互作⽤与变化使中药更好地与国际接轨堂堂正正地⾛向国际医药市场的重要途径结论复⽅中药药代动学研究对于中药的有效成分时效关系量化药物的量效关系⼗分重要是指导临床合理⽤药的重要依据越来越受到⼈们的重视从不同的⾓度对复⽅中药进⾏客观评价已成为当今临床药学⼯作者的当务之急关键词复⽅中药药代动⼒学研究现状⾯临问题近⼗余年来对复⽅中药的药代动⼒学的研究虽然有所进展但仍是⼀个薄弱环节原因之⼀是对中药的有效成分和体内存在的形势中药在体内的吸收分布代谢和消除四个过程⾎药浓度的变化规律药物半衰期时效关系量效关系和⽅法的作⽤原理研究资料尚少本⽂通过对有关报道的总结分析探讨复⽅中药药代动⼒学研究的⽅法与⼿段希望临床安全合理地使⽤中药,为更好地开展中药临床药学提供参考在新药的评价与发展过程中药代动⼒学研究起着极为重要的作⽤在开始药物的临床试验前进⾏药代动⼒学研究的⽬的在于了解新药在动物体内动态变化的代谢规律及特点为临床合理⽤药提供参考我国新药审批办法对此做了明确规定其内容包括药物的吸收分布排泄蛋⽩结合等并根据数学模型求算重要的药代动⼒学参数临床药代动⼒学主要研究临床前⽤药过程中⼈体对于药物处置的动⼒学过程以及各种临床条件对于吸收分布排泄及⽣物转化等过程的影响计算与预测⾎药⽔平制定最佳的给药⽅案剂量和给药频度指导合理⽤药因此运⽤动⼒学⽅法研究复⽅中药定量表达复⽅中药中各种化学成分的相互作⽤与变化是中药现代化的重要途径国内外学者近年来做了⼤量的⼯作从⽽推进了复⽅中药的药代动⼒学研究1. 复⽅中药药代动⼒学研究现状中药复⽅的药代动⼒学研究是近⼗多年来兴起的中药药理学分⽀它的研究对中药药理及中医临床医学的发展具有积极的意义中药复⽅是中医防治疾病的主要武器现代药理学研究已初步证明复⽅药效的发挥并⾮是简单的单味药相加或毒性的相减⽽是⽅中药物之间所发⽣的协同制约或改性等作⽤使复⽅达到预期的⽬的⽬前国内对复⽅的研究中多半停留在药理效应及临床疗效的观察阶段虽然也引⽤了⼀些西药药理学⼿段但仅表现在对⼏个特异性指标的观测上且重复研究居多由于缺乏相关学科的配合使所研究的中药复⽅组成不稳定药效重现性差难以全⾯⽽准确的反映出复⽅药物的作⽤机制这使得国内复⽅制剂稳定性差质量难以控制⽆法与国际接轨中药复⽅的药代动⼒学研究主要以化学测定法和⽣物效应法为主化学测定法是以药物在⾎尿及组织内的浓度为依据进⾏药动学研究其特点是药物成分明确有相应的检测⽅法化学测定法常⽤的仪器有液相⾊谱仪⽓相⾊谱仪等随后由于仪器分析技术的发展使直接测定⽣物样本中有效成分变为现实故后期研究以⾎药浓度为主通过提⾼中药有效成分的分离效果及检测限度促进了中药药代动⼒学研究⼯作的开展2. 复⽅中药药代动⼒学研究⽅法2.1 ⾎药浓度检测根据中医药理论运⽤现代化的分析测试技术与⽅法针对有效成分明确的中药复⽅⽽进⾏的药物动⼒学研究在⽅法学上采⽤选定复⽅中药中所含⼀种或数种已知化学成分对⽤药前后的受试对象进⾏动态定时的⾎药浓度检测使⽤药动学软件进⾏数据处理确定药动学模型计算药动学参数相同的⾎药浓度在不同种属动物中得出的理论反应极为相似所以经典的药代动⼒学研究的中⼼问题就是通过⾎药浓度的变化规律来认知药理作⽤强度的变化规律在⾎药浓度⽅法学建⽴的基础上进⼀步探讨药物的脏器分布滞留时间⽣物利⽤度代谢⽅式排泄途径等药代动⼒学研究的关键问题但由于所测化学成分只是复⽅中许多化学成分中的⼏种因⽽不能完全代表复⽅药动学2.2 ⽣物效应法:针对有效成分尚不明确的中药及复⽅以⽣物效应法为研究⼿段进⾏的药物动⼒学研究,主要有 smolen法毒理研究法效量半衰期法微⽣物法等中药复⽅成分复杂有的有效成分不清楚有的有效成分虽明确但却缺乏有效的定量分析⽅法不能⽤⾎药浓度法研究复⽅中药的药代动⼒学故利⽤⽣物效应法直接求算复⽅的药动学参数从⽽更真实地反应复⽅效应和整体效果常⽤⽅法有药理效应法毒理效应法和微⽣物法2.2.1 药理效应法:在⼀定条件下体内药量与药理效应存在对应关系药理指标常能定量地反应药物在体内的动态过程只要选择适当的药理指标如⾎压痛阈等就可以间接地求算半衰期达峰时间等药动学参数2.2.2 毒理效应:该法是将⾎药浓度法中多点测定原理与动物急性死亡率测定药物蓄积性的⽅法结合以急性死亡率为指标推算药动学参数适⽤于药理效应和毒理效应为同⼀组分单体或有效部分产⽣的复⽅中药2.2.3 微⽣物指标法此法⼜可称为琼脂扩散法主要⽤于测定体液中抗菌药浓度根据抗菌药在含有实验菌株的琼脂平板中扩散产⽣抑菌环在⼀定浓度范围内,其抑菌环直径⼤⼩与浓度对数呈线性关系由此可根据回归⽅程求出末知的样品浓度⽬前已对120种中药中的有效成分进⾏了药代动⼒学研究[1]如丁公藤注射液在家兔体内的药代动⼒学研究[2]等⽣物效应法适应于那些有效成分不明,活性成分易变⽆合适检测⽅法且⼜具有显著药理效应或毒理效应的药代动⼒学研究如苦参碱的利胆作⽤与药代动⼒学的关系研究[3]中药药代动⼒学⽬前仍以动物实验研究为主但⼈体药代动⼒学研究也取得了⼀定的进展如葛根素在健康志愿者体内的药代动⼒学研究[4]3. 复⽅中药药代动⼒学研究⼯作⾯临的问题3.1 开展复⽅中药药代动⼒学⼯作的紧迫性传统中医药理论经历了上千年的历史⽽不衰尤其是在当今随着世界回归⾃然科学思潮的兴起随着21世纪全球进⼊⽼龄化社会疾病谱和医疗模式均发⽣了重要变化加之新的化学药物开发难度⼤以及⼀些化学药物存在的毒副作⽤等不利因素使天然药物已成为创新药的主要研究对象这就为复⽅中药开发提供了良好的机遇可以认为,对将要进⼊⾼龄化的21世纪来说作⽤缓和具有适应多样性的复⽅中药制剂将是对慢性病特别是多脏器疾病的⽼年患者最理想的药经济学家预测中医药⾏业是中国⼊世受益最⼤的⾏业之⼀这是因为中医药根于中国在中国有⼴泛的基础具有本⼠化⼈材技术资源等⽅⾯的优势具有国内市场的竟争⼒我国政府保护和⽀持中医药发展的政策也是中医药领域少受⼊世冲击并带来⼀系列机遇同时也带来了严竣的挑战这种挑战主要来⾃两个⽅⾯⼀是⼊世后我国医药市场将进⼀步开放国外投资的进⼊加⼤了国内医药市场的竞争⼒度将对中药⾏业造成冲击⼆是中药⾃⾝的发展不完善直接影响中医药进⼊国际医药主流市场国际市场每年中草药销售额达160亿美元⽽我国作为中药发源地仅占其中的3%年出⼝额仅为5.89亿美元其原因是中药的出⼝受到各国法律上的限制认证标准上的苛求但药品质量问题药物时效关系药物量效关系合理⽤药参数等是影响我国复⽅中药出⼝的⾸要原因⽽积极开展药物动⼒学研究对于量化药物量效关系极为重要中药临床药学⼯作者应积极开展复⽅中药药代动⼒学研究⼯作探究中药在体内的吸收分布代谢消除四个过程⾎药浓度变化规律药物半衰期时效关系量效关系和⽅法的作⽤原理可通过对多种中药的治疗⽅案的评价药物经济学研究及循证医学合理⽤药分析等从不同的⾓度对复⽅中药进⾏客观评价已成为当今临床药学⼯作的当务之急3.2 复⽅中药药代动⼒学研究中存在的问题3.2.1 复⽅中药组成的复杂性:复⽅中药有数味中药组成每味⽣药含有多种化学成分本⾝就是⼀个⼩复⽅多味中药组成的复⽅所含成份多达⼏⼗甚⾄⼏百种选择何种成分为指标成分才能代表整⽅能否代表整⽅显得⼗分重要众多且性能各异的成分给指标成分的选择造成困难有⼈以⼤黄为例研究了⼤黄中⼤黄素⼤黄酚游离蒽醌的药代动⼒学参数它们⼆者虽然结构相似但由于活性基团不同因⽽药动学参数也不相同[5]复⽅的复杂性还表现在处⽅中药味功能的差异在⽤效应法时可能涉及多个药理指标另外多数复⽅中药药效缓和需长期⽤药才能表现出药理效应也给药理指标的选择带来了困难3.2.2 复⽅中有效成分含量低:难以检测此也是⽬前复⽅中药药代动⼒学⼯作局限于少数药味成分的主要原因但随着微量和超微量检测仪器的发展这⼀问题有望解决3.2.3 处⽅环境不确定:使得药代动⼒学的研究难具规律性除中成药外复⽅中药⼤多辨证施治处⽅因证⽽异同⼀药味可处于不同的环境中起不同作⽤受多种因素影响再加上⼀证多病⼀病多证的复杂辨证⽤药代动⼒学解释药效寻求客观与微观的切合点难以有规律可循故有部分学者对复⽅中药药代动⼒学研究的可能性持怀疑态度[6-9]3.2.4⼈材培养:针对⽬前中药临床药学所⾯临的任务和困难殛待培养⼀⼤批既懂中医药理论⼜掌握现代科学知识的复合型⼈材才能适应于中药临床药学的发展4.结语基于上述对中药复⽅进⾏药代动⼒学研究⾎药浓度法与⽣物效应法等已平⾏发展了⼗余年都各⾃积累了⼀定的经验与成果[10]但与现代医学相⽐较中医药以整体观念辩证施治和复⽅⽤药为特点由于复⽅中药纷繁复杂每⼀处⽅都包含成千上万种成分究竟是哪⼀种或⼏种成分起作⽤它们的作⽤⽅式有何差异各种成分之间协同或结抗作⽤如何在煎煮服⽤过程中吸附络合分解沉淀等物理化学变化怎样这⼀系列问题均未得到确切答案药代动⼒学是⼀门借助先进仪器设备利⽤动⼒学原理⽤数学模型反应药物在体内过程的定量化科学具有整体综合动态的特点与中医药整体观念和辩证施治有异治同功之处因此应⽤药代动⼒学⽅法研究复⽅中药定量表达复⽅中药中各种化学成分的相互作⽤与变化不但是中药现代化的重要途径也是回答上述问题的前提和基础中药复⽅药代动⼒学因客观指标测定难度⼤且⽆统⼀的⽅法以及影响因素多等种因素⼯作的开展⼀直落后于西药药代动⼒学但从药代动⼒学研究的内容看传统中医药对此问题早有认识并建⽴了较为完整的理论体系因此复⽅中药药代动⼒学有着⾮常丰富的内涵值得我们认真研究主要参考⽂献[1]黄教诚中药有效成分药物代谢动⼒学研究的新进展中草药1989.20(1):40[2]周燕⽂等丁公藤注射液在家免体内的药代动⼒学研究中国中药杂志1997.22(3):179[3]⾦昔陆等葛根素在健康志愿者的药代动⼒学中国临床药理学杂志1991 7(2):115[4]刘瑞林等苦参碱的利胆作⽤与药代动⼒学的关系中成药1996 18(8):25[5]庞志功等⼤黄素⼤黄酚在免体内药代动⼒学研究西安医科⼤学学校按1993 14(4):346[6]向⼤雄等中药复⽅药代动⼒学研究概况中国实验⽅剂学2002 8(1):63[7]潘思源等试验中药药理学的基础研究中药药理与临床1993 9(5):40[8]王继华中药药理研究的途径中药药理与临床1993 9(1):42[9]张明等复⽅中药制剂药代谢动⼒学研究进展研究成果意义⽅法评价与展望华西药学杂志1993 8(1):38[10]吴晓洋等中药药物动⼒学研究现状与评价世界科学技术-中药现代化20024226。

基于CarSim的电动助力转向系统仿真与硬件在环验证一、本文概述随着汽车工业的快速发展,电动助力转向系统(Electric Power Steering, EPS)已成为现代车辆的重要组成部分。

EPS系统不仅提高了驾驶的便捷性和舒适性,同时也对车辆的操纵稳定性和安全性起着至关重要的作用。

然而,EPS系统的设计和优化面临着众多挑战,包括系统性能的优化、安全性的保障以及成本的控制等。

因此,对EPS系统进行精确而高效的仿真分析以及硬件在环验证成为了研究和开发过程中的关键步骤。

本文旨在介绍基于CarSim的电动助力转向系统仿真与硬件在环验证的研究方法和技术。

本文将概述EPS系统的基本原理和结构,以及其在车辆动力学中的作用。

本文将详细介绍CarSim仿真软件在EPS 系统仿真中的应用,包括建模过程、仿真参数设置以及仿真结果的分析和处理。

接着,本文将探讨硬件在环验证的重要性,以及如何在CarSim环境中实现硬件在环验证。

本文将通过实例分析,展示基于CarSim的EPS系统仿真与硬件在环验证的实际应用效果,为EPS系统的设计和优化提供有效的技术支持。

通过本文的研究,旨在为EPS系统的研究者和工程师提供一种基于CarSim的仿真与硬件在环验证的方法论,以提高EPS系统的开发效率和性能优化,为现代汽车工业的发展做出贡献。

二、EPS系统原理及CarSim仿真建模电动助力转向系统(EPS,Electric Power Steering)是一种先进的汽车转向系统,旨在通过电机提供辅助转向力矩,以提高驾驶的舒适性和安全性。

EPS系统主要由转向传感器、车速传感器、电机、电子控制单元(ECU)等组成。

当驾驶员转动方向盘时,转向传感器检测方向盘的转角和转速,车速传感器则检测车辆的速度。

这些信息被传递给ECU,ECU根据预设的控制策略计算出所需的辅助转向力矩,并控制电机产生该力矩,从而帮助驾驶员更轻松、更稳定地驾驶汽车。

为了对EPS系统进行仿真分析,我们采用了CarSim软件。