《第2课 故都的秋》同步练习及答案解析

- 格式:doc

- 大小:158.50 KB

- 文档页数:9

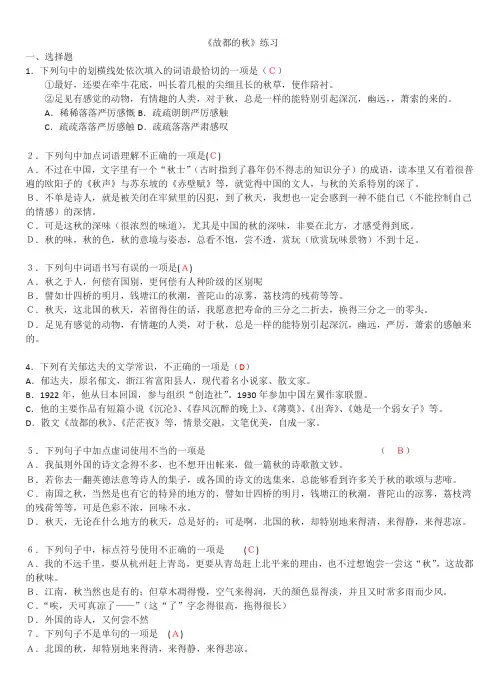

《故都的秋》练习一、选择题1.下列句中的划横线处依次填入的词语最恰切的一项是(C)①最好,还要在牵牛花底,叫长着几根的尖细且长的秋草,使作陪衬。

②足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,,萧索的来的。

A.稀稀落落严厉感慨B.疏疏朗朗严厉感触C.疏疏落落严厉感触D.疏疏落落严肃感叹2.下列句中加点词语理解不正确的一项是(C)A.不过在中国,文字里有一个“秋士”(古时指到了暮年仍不得志的知识分子)的成语,读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等,就觉得中国的文人,与秋的关系特别的深了。

B.不单是诗人,就是被关闭在牢狱里的囚犯,到了秋天,我想也一定会感到一种不能自已(不能控制自己的情感)的深情。

C.可是这秋的深味(很浓烈的味道),尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

D.秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩(欣赏玩味景物)不到十足。

3.下列句中词语书写有误的一项是(A)A.秋之于人,何偿有国别,更何偿有人种阶级的区别呢B.譬如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等。

C.秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得三分之一的零头。

D.足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的。

4.下列有关郁达夫的文学常识,不正确的一项是(D)A.郁达夫,原名郁文,浙江省富阳县人,现代着名小说家、散文家。

B.1922年,他从日本回国,参与组织“创造社”。

1930年参加中国左翼作家联盟。

C.他的主要作品有短篇小说《沉沦》、《春风沉醉的晚上》、《薄奠》、《出奔》、《她是一个弱女子》等。

D.散文《故都的秋》、《茫茫夜》等,情景交融,文笔优美,自成一家。

5.下列句子中加点虚词使用不当的一项是(B)A.我虽则外国的诗文念得不多,也不想开出帐来,做一篇秋的诗歌散文钞。

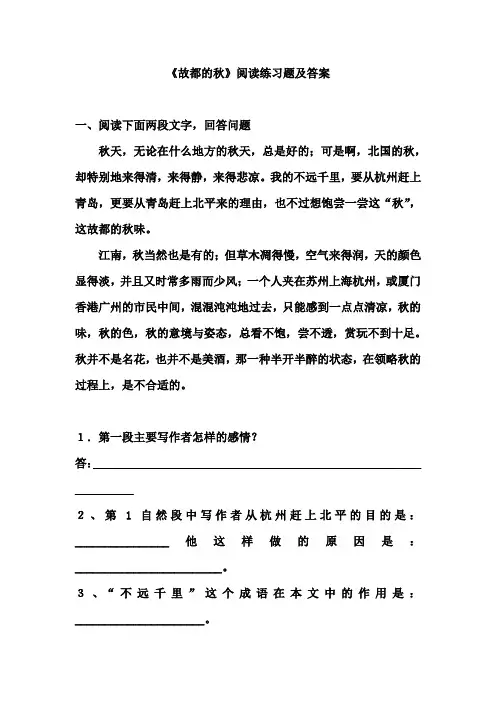

《故都的秋》阅读练习题及答案一、阅读下面两段文字,回答问题秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,混混沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。

秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

1.第一段主要写作者怎样的感情?答:_________________________________2、第1自然段中写作者从杭州赶上北平的目的是:________________他这样做的原因是:_________________________。

3、“不远千里”这个成语在本文中的作用是:______________________。

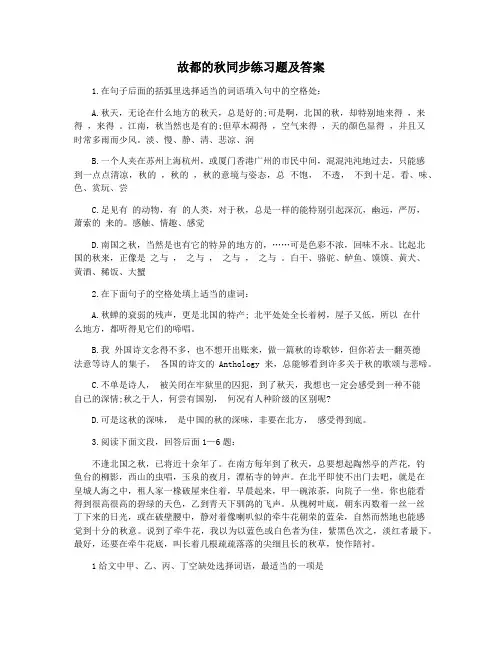

4.北国之秋有怎样的特点?这样写在全文中有何作用?答:_________________________________5.第二段在文中起什么作用?为什么宕开一笔,先写江南之秋?答:_________________________________6.“混混沌沌”、“半开半醉”在文中指怎样的状态?答:_________________________________参考答案1.表达了对北国之秋的强烈的向往、热爱、眷恋之情。

2饱尝一尝故都的秋;因为故都的秋具有清、静、悲凉的特点3表达热爱故都秋色的强烈感情。

4.北国之秋特别地来得清,来得静,来得悲凉。

开篇就定下了浓重的抒情调子,是全文的文眼。

5.写江南之秋不能令人满足,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足,是为更好地表达北国之秋令人神往。

6.指秋的味,秋的色,秋的意境与姿态总是模模糊糊,不能赏玩到十足的状态。

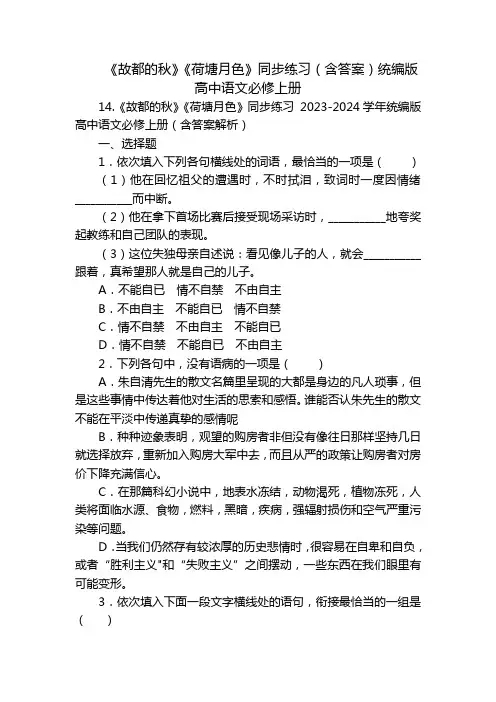

《故都的秋》《荷塘月色》同步练习(含答案)统编版高中语文必修上册14.《故都的秋》《荷塘月色》同步练习2023-2024学年统编版高中语文必修上册(含答案解析)一、选择题1.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一项是()(1)他在回忆祖父的遭遇时,不时拭泪,致词时一度因情绪___________而中断。

(2)他在拿下首场比赛后接受现场采访时,___________地夸奖起教练和自己团队的表现。

(3)这位失独母亲自述说:看见像儿子的人,就会___________跟着,真希望那人就是自己的儿子。

A.不能自已情不自禁不由自主B.不由自主不能自已情不自禁C.情不自禁不由自主不能自已D.情不自禁不能自已不由自主2.下列各句中,没有语病的一项是()A.朱自清先生的散文名篇里呈现的大都是身边的凡人琐事,但是这些事情中传达着他对生活的思索和感悟。

谁能否认朱先生的散文不能在平淡中传递真挚的感情呢B.种种迹象表明,观望的购房者非但没有像往日那样坚持几日就选择放弃,重新加入购房大军中去,而且从严的政策让购房者对房价下降充满信心。

C.在那篇科幻小说中,地表水冻结,动物渴死,植物冻死,人类将面临水源、食物,燃料,黑暗,疾病,强辐射损伤和空气严重污染等问题。

D.当我们仍然存有较浓厚的历史悲情时,很容易在自卑和自负,或者“胜利主义"和“失败主义”之间摆动,一些东西在我们眼里有可能变形。

3.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是()“南国之秋,当然是也有它的特异的地方的……可是色彩不浓,回味不永。

比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

"这就不但在情调上,而且在语言上把雅趣和俗趣统一起来了。

__。

①但是,郁达夫却在这里构成了和谐的、统一的情调。

②前面就有茅房、耗子,这里又有稀饭、馍馍、黄犬、大蟹等。

③这是因为他的情感亮点就是把大雅和大俗融为一体。

④这些话语本来就是缺乏诗意的,用在这充满古典的、高雅趣味的文章中,是要冒不和谐的风险的。

《故都的秋》阅读练习题及答案

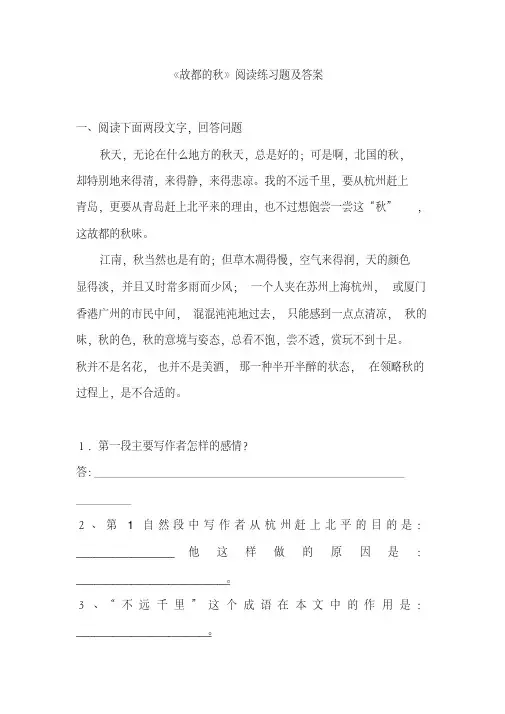

一、阅读下面两段文字,回答问题

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,

却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

我的不远千里,要从杭州赶上

青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色

显得淡,并且又时常多雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,混混沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。

秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

1.第一段主要写作者怎样的感情?

答:____________________________

_____

2、第1自然段中写作者从杭州赶上北平的目的是:________________他这样做的原因是:_________________________。

3、“不远千里”这个成语在本文中的作用是:______________________。

故都的秋同步练习题及答案1.在句子后面的括弧里选择适当的词语填入句中的空格处:A.秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得,来得,来得。

江南,秋当然也是有的;但草木凋得,空气来得,天的颜色显得,并且又时常多雨而少风。

淡、慢、静、清、悲凉、润B.一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,混混沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的,秋的,秋的意境与姿态,总不饱,不透,不到十足。

看、味、色、赏玩、尝C.足见有的动物,有的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的来的。

感触、情趣、感觉D.南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,……可是色彩不浓,回味不永。

比起北国的秋来,正像是之与,之与,之与,之与。

白干、骆驼、鲈鱼、馍馍、黄犬、黄酒、稀饭、大蟹2.在下面句子的空格处填上适当的虚词:A.秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产; 北平处处全长着树,屋子又低,所以在什么地方,都听得见它们的啼唱。

B.我外国诗文念得不多,也不想开出账来,做一篇秋的诗歌钞,但你若去一翻英德法意等诗人的集子,各国的诗文的Anthology来,总能够看到许多关于秋的歌颂与悲啼。

C.不单是诗人,被关闭在牢狱里的囚犯,到了秋天,我想也一定会感受到一种不能自已的深情;秋之于人,何尝有国别,何况有人种阶级的区别呢?D.可是这秋的深味,是中国的秋的深味,非要在北方,感受得到底。

3.阅读下面文段,回答后面1—6题:不逢北国之秋,已将近十余年了。

在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,甲一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,乙到青天下驯鸽的飞声。

从槐树叶底,朝东丙数着一丝一丝丁下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花朝荣的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。

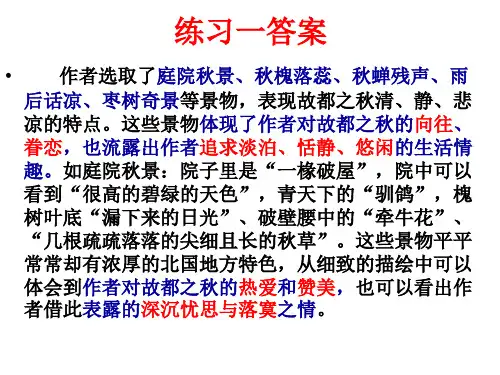

第2课 故都的秋1.给下列加点的字注音。

譬.如( ) 落蕊.( ) 静谧.( ) 采撷.( ) 细腻.( ) 椽.子( ) 平仄.( ) 橄榄..( )( ) 答案:pì ruǐ mì xié nì chuán zè ɡǎn lǎn2.辨形组词。

⎩⎪⎨⎪⎧ 檩 凛⎩⎪⎨⎪⎧ 萧 箫 ⎩⎪⎨⎪⎧潭 谭 ⎩⎪⎨⎪⎧ 毗 纰答案:⎩⎪⎨⎪⎧ 房檩凛冽 ⎩⎪⎨⎪⎧ 萧索洞箫 ⎩⎪⎨⎪⎧ 泥潭姓谭 ⎩⎪⎨⎪⎧毗邻纰漏 3.解释下列加点词语在句中的含义。

(1)我的不远千里....,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”。

不远千里:________________________________________________________________________(2)还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落....的尖细且长的秋草,使作陪衬。

疏疏落落:________________________________________________________________________(3)古人所说的梧桐一叶而天下知秋.......的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

一叶而天下知秋:________________________________________________________________________(4)到了秋天,我想也一定会感到一种不能自已....的深情。

不能自已:________________________________________________________________________ 答案:(1)不认为千里遥远,形容不怕路途遥远。

(2)在空间和时间上间隔远、稀稀落落的意思。

(3)看见一片落叶就知道秋天的来临,比喻发现一点预兆就料到事物发展的趋向。

(4)不能控制自己的感情。

《故都的秋》课后练习答案以下是由查字典语文网小编分享的《故都的秋》课后练习答案,答案仅供参考,希望可以帮助到大家。

一、基础知识1.给下列词语中加点的字注音。

混沌( )潭柘寺( ) 驯鸽( )落蕊( )平仄( ) 椭圆( )颓废( )普陀山( ) 一椽破屋( )2.下列词语中没有错别字的一组是( )A、姿态赏玩即使黄城人海B、细腻清闲啼唱尘沙灰土C、田圆深沉严厉不能自已D、蓑弱悠闲陶然回味不永3.选出对下段文字分析理解最正确的一项( )象花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。

脚踏上去,声音也没有,气味也没有。

只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

A、作者用明白如话的语言,从视觉、听觉、味觉、触觉上,寥寥数笔,勾勒出槐树的落蕊,把读者带进了故都之秋的清、静、悲凉之中。

B、作者运用白描式的语言,凭自己的主观感情色彩,把秋天槐树的特征,有动有静地表现出来,文字像轻轻飘浮的白云,感情热烈明快。

C、作者用简洁清丽的语言,从自己的主观感觉上,描写了槐树的落蕊。

文字细腻清新,充满诗情画意,使读者忘却了悲秋的心理。

D、作者用比喻的修辞手法,从感觉上描写了槐树的落蕊,“物”“我”之间完美的交融和统一,表达出淡淡的喜悦和淡淡的哀愁。

4..为下列各句选填正确的词语。

(1)A融化B熔化①他把自己整个都___________在书中,随着主人公的命运而喜怒。

②科学实验证明固体的铁在l,530℃以上就会___________成液体。

(2)A悠远B幽远①此诗的意境__________,传递出了诗人对漓江山水的热爱。

②我们的思绪随着诗人优美的语言回到了____________的童年。

5.下列语句表述内容有误的一项是( )(3分)A、北京陶然亭的名字取于唐代诗人白居易的诗句“更待菊黄家酿熟,共君一醉一陶然”。

B、“见落叶而知岁之将暮”的意思是看见落叶就知道天要到傍晚了。

C、宋代欧阳修的《秋声赋》和苏轼的《赤壁赋》都是写秋的名篇。

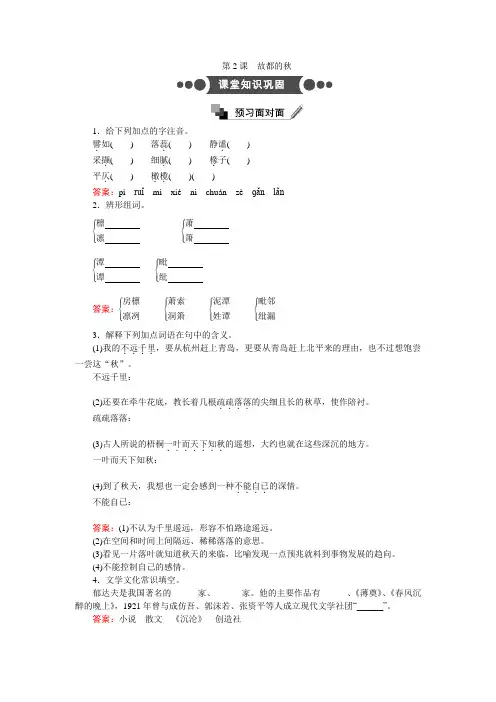

2故都的秋一、基础巩固1.下列词语中,加点的字注音全都正确的一项是()A.饱尝.(cháng)赏.玩(shǎng)领略.(lüè) 疏疏落.落(lào)B.陪衬.(chèn) 落蕊.(ruǐ)颓.废(tuí) 混混沌.沌(dùn)C.譬.如(bì) 幽.远(yōu)萧索.(suò) 潭柘.寺(zhè)D.折.去(zhé) 情趣.(qù)点缀.(zhuì) 一椽.破屋(chuán)解析:A项,“落”应读“luò”;C项,“譬”应读“pì”,“索”应读“suǒ”;D项,“折”应读“shé”。

答案:B2.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一项是()(1)他在回忆祖父在“二二八事件”遭遇时,不时拭泪,致词时一度因情绪而中断。

(2)费德勒在拿下首场比赛后接受现场采访时,地夸奖起太太和自己的团队表现。

(3)这位失独母亲自述说:看见像儿子的人,就会跟着,真希望那人就是自己的儿子。

A.不能自已情不自禁不由自主B.不由自主不能自已情不自禁C.情不自禁不由自主不能自已D.情不自禁不能自已不由自主解析:“不能自已”,自己控制不住自己的感情。

“情不自禁”,抑制不住自己的感情。

强调完全被某种感情所支配。

“不由自主”,由不得自己,控制不了自己。

从语境看,第(1)句因横线前有“情绪”不能用“情不自禁”,否则重复。

第(3)句“失独”是悲伤的事情,不宜用形容感情“激动”的“情不自禁”。

答案:A3.下列各句中,没有语病的一项是()A.歌手姚贝娜患癌症去世给年轻人敲响了警钟。

医学专家告诫:对于个人身体健康问题上,每个人在日常生活中应当有规律地作息,并注意锻炼身体。

B.机关事业单位工作人员养老保险制度改革启动实施,养老全部由政府财政包揽的现象已不再存在,此种制度有利于社会矛盾和个人责任的化解。

1《故都的秋》同步练习(含答案)统编版高中语文必修上册14.1《故都的秋》练习一、基础知识1.下列词语中,加点字的读音完全正确的一项是( )A.房檩(lǐn) 潭柘寺(tuò) 混沌(hùn) 鱼目混珠(hùn)B.歧韵(qí) 刹那间(chà) 夹袄(jiā) 吃夹生饭(jiā)C.椽子(yuán) 普陀山(tuó) 穿着(zhuó) 不着边际(zháo)D.花蕊(ruǐ) 廿四桥(niàn) 落枕(lào) 息列索落(luò)2.下列词语中,没有错别字的一项是( )A.落寞漠然置之炮仗泡茶馆刨根问底B.严厉再接再厉啼叫缔造者瓜熟帝落C.厮打声嘶力竭晴朗清真寺山青水秀D.萧瑟祸起箫墙梳理种蔬菜疏疏落落阅读下面的文字,完成3—5题。

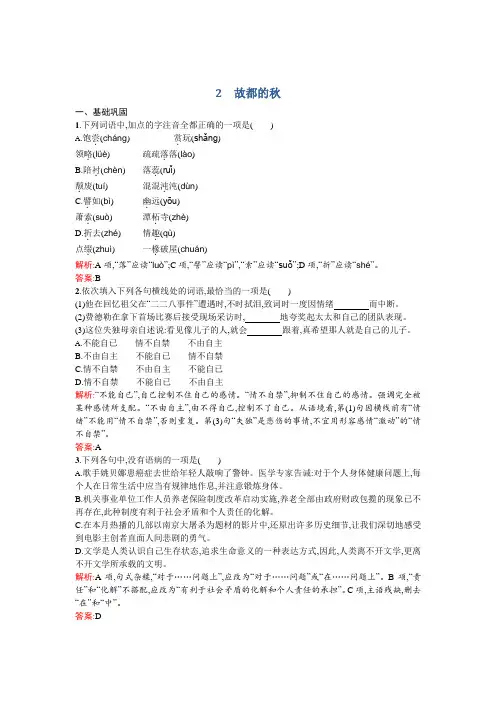

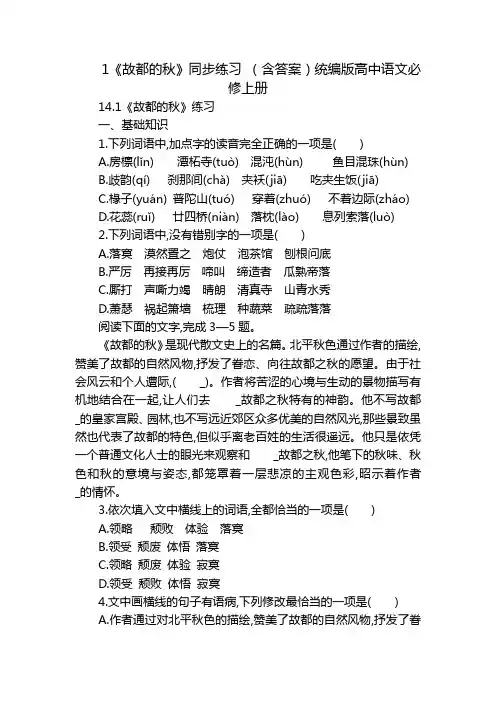

《故都的秋》是现代散文史上的名篇。

北平秋色通过作者的描绘,赞美了故都的自然风物,抒发了眷恋、向往故都之秋的愿望。

由于社会风云和个人遭际,( _)。

作者将苦涩的心境与生动的景物描写有机地结合在一起,让人们去_故都之秋特有的神韵。

他不写故都_的皇家宫殿、园林,也不写远近郊区众多优美的自然风光,那些景致虽然也代表了故都的特色,但似乎离老百姓的生活很遥远。

他只是依凭一个普通文化人士的眼光来观察和_故都之秋,他笔下的秋味、秋色和秋的意境与姿态,都笼罩着一层悲凉的主观色彩,昭示着作者_的情怀。

3.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )A.领略颓败体验落寞B.领受颓废体悟落寞C.领略颓废体验寂寞D.领受颓败体悟寂寞4.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )A.作者通过对北平秋色的描绘,赞美了故都的自然风物,抒发了眷恋、向往故都之秋的愿望。

B.北平秋色通过作者的描绘,再现了故都的自然风物,抒发了向往、眷恋故都之秋的愿望。

C.作者通过对北平秋色的描绘,赞美了故都的自然风物,抒发了向往、眷恋故都之秋的真情。

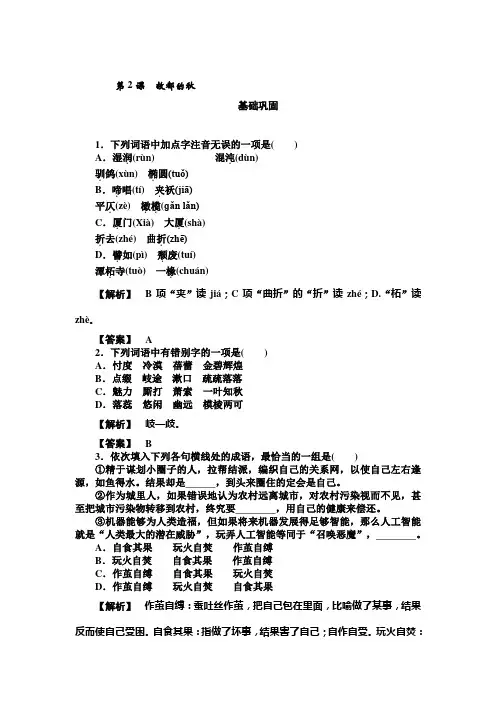

第2课故都的秋基础巩固1.下列词语中加点字注音无误的一项是()A.湿润.(rùn)混沌.(dùn)驯.鸽(xùn) 椭.圆(tuǒ)B.啼.唱(tí) 夹.袄(jiā)平仄.(zè) 橄榄..(ɡǎn lǎn)C.厦.门(Xià) 大厦.(shà)折.去(zhé) 曲折.(zhē)D.譬.如(pì) 颓.废(tuí)潭柘.寺(tuò) 一椽.(chuán)【解析】B项“夹”读jiá;C项“曲折”的“折”读zhé;D.“柘”读zhè。

【答案】 A2.下列词语中有错别字的一项是()A.忖度冷漠蓓蕾金碧辉煌B.点缀岐途漱口疏疏落落C.魅力厮打萧索一叶知秋D.落蕊悠闲幽远模棱两可【解析】岐—歧。

【答案】 B3.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是()①精于谋划小圈子的人,拉帮结派,编织自己的关系网,以使自己左右逢源,如鱼得水。

结果却是______,到头来圈住的定会是自己。

②作为城里人,如果错误地认为农村远离城市,对农村污染视而不见,甚至把城市污染物转移到农村,终究要________,用自己的健康来偿还。

③机器能够为人类造福,但如果将来机器发展得足够智能,那么人工智能就是“人类最大的潜在威胁”,玩弄人工智能等同于“召唤恶魔”,________。

A.自食其果玩火自焚作茧自缚B.玩火自焚自食其果作茧自缚C.作茧自缚自食其果玩火自焚D.作茧自缚玩火自焚自食其果【解析】作茧自缚:蚕吐丝作茧,把自己包在里面,比喻做了某事,结果反而使自己受困。

自食其果:指做了坏事,结果害了自己;自作自受。

玩火自焚:比喻干冒险或害人的勾当,最后受害的还是自己。

【答案】 C4.下列各句中,没有语病的一句是()A.中国房地产将呈现中速增长常态,进入白银时代,政策和市场都将迎来根本变化,人们期待2015年被看作中国房地产的“转型元年”。

故都的秋1、下面加粗字的读音有错误的一项是( )A.凋(diāo)谢潭柘(zhè)寺一椽(chuán)落蕊(ruǐ)B.细腻(nì)平平仄(zē)仄椭(tuǒ)圆歧(qí)韵C.文钞(chāo)橄榄(lǎn)嘶(sī)叫普陀(tuó)D.鲈(lú)鱼鲑(xié)珍驯(xùn)鸽譬(pì)如2、下列词语中没有错别字的一组是( )A.姿态赏玩即使黄城人海B.细腻清闲啼唱尘沙灰土C.田圆深沉严厉不能自已D.蓑弱悠闲陶然回味不永3、下列各句中,没有语病的一项是( )A.《故都的秋》全文运用了42个秋字来润色北国之秋的“清”“静”和“悲凉”,也处处渗透着郁达夫消极与积极情绪在纠结与斗争的痕迹。

B.杭州西湖边武松墓坟头被撒满玫瑰花瓣的事件引发人们热议,可是有趣的是,这座引来关注的武松墓并不是水浒里的武松。

C.《故都的秋》除了用摹绘写情,用对比托情的手法把作者蕴藏在胸中的情感垫高表现出来以外,也运用了旁逸衬情的手法。

D.中美两国在网络安全方面的合作,表明了两国之间没有“你死我活”的决斗理由,更没有根本的利益冲突。

4、依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )“南国之秋,当然是也有它的特异的地方的可是色彩不浓,回味不永。

比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

”这就不但在情调上,而且在语言上把雅趣和俗趣统一起来了________。

①但是,郁达夫却在这里构成了和谐的、统一的情调。

②前面就有茅房、耗子,这里又有稀饭、馍馍、黄犬、大蟹等。

③这是因为他的情感亮点就是把大雅和大俗融为—体。

④这些话语本来就是缺乏诗意的,用在这充满古典的、高雅趣味的文章中,是要冒不和谐的风险的。

⑤郁达夫把秋天写得这么有诗意,赋予它一系列诗意的、高雅的话语,然而不时又穿插一些平常的俗语进去。

A.②①⑤④③B.⑤②④①③C.②⑤①④③D.③⑤②④①5、下列对《故都的秋》的分析,正确的一项是( )A.“秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

《故都的秋》课后练习答案以下是由查字典语文网小编分享的《故都的秋》课后练习答案,答案仅供参考,希望可以帮助到大家。

一、基础知识1.给下列词语中加点的字注音。

混沌( )潭柘寺( ) 驯鸽( )落蕊( )平仄( ) 椭圆( )颓废( )普陀山( ) 一椽破屋( )2.下列词语中没有错别字的一组是( )A、姿态赏玩即使黄城人海B、细腻清闲啼唱尘沙灰土C、田圆深沉严厉不能自已D、蓑弱悠闲陶然回味不永3.选出对下段文字分析理解最正确的一项( )象花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。

脚踏上去,声音也没有,气味也没有。

只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

A、作者用明白如话的语言,从视觉、听觉、味觉、触觉上,寥寥数笔,勾勒出槐树的落蕊,把读者带进了故都之秋的清、静、悲凉之中。

B、作者运用白描式的语言,凭自己的主观感情色彩,把秋天槐树的特征,有动有静地表现出来,文字像轻轻飘浮的白云,感情热烈明快。

C、作者用简洁清丽的语言,从自己的主观感觉上,描写了槐树的落蕊。

文字细腻清新,充满诗情画意,使读者忘却了悲秋的心理。

D、作者用比喻的修辞手法,从感觉上描写了槐树的落蕊,“物”“我”之间完美的交融和统一,表达出淡淡的喜悦和淡淡的哀愁。

4..为下列各句选填正确的词语。

(1)A融化B熔化①他把自己整个都___________在书中,随着主人公的命运而喜怒。

②科学实验证明固体的铁在l,530℃以上就会___________成液体。

(2)A悠远B幽远①此诗的意境__________,传递出了诗人对漓江山水的热爱。

②我们的思绪随着诗人优美的语言回到了____________的童年。

5.下列语句表述内容有误的一项是( )(3分)A、北京陶然亭的名字取于唐代诗人白居易的诗句“更待菊黄家酿熟,共君一醉一陶然”。

B、“见落叶而知岁之将暮”的意思是看见落叶就知道天要到傍晚了。

C、宋代欧阳修的《秋声赋》和苏轼的《赤壁赋》都是写秋的名篇。

《故都的秋》阅读理解试题第一部分1、在句子后面的括弧里选择适当的词语填入句中的空格处:A.秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得,来得,来得。

江南,秋当然也是有的;但草木凋得,空气来得,天的颜色显得,并且又时常多雨而少风。

(淡、慢、静、清、悲凉、润)B.一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,混混沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的,秋的,秋的意境与姿态,总不饱,不透,不到十足。

(看、味、色、赏玩、尝)C.足见有的动物,有的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的来的。

(感触、情趣、感觉)D.南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,……可是色彩不浓,回味不永。

比起北国的秋来,正像是之与,之与,之与,之与。

(白干、骆驼、鲈鱼、馍馍、黄犬、黄酒、稀饭、大蟹)2.在下面句子的空格处填上适当的虚词:A.秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;北平处处全长着树,屋子又低,所以在什么地方,都听得见它们的啼唱。

B.我外国诗文念得不多,也不想开出账来,做一篇秋的诗歌钞,但你若去一翻英德法意等诗人的集子,各国的诗文的Anthology来,总能够看到许多关于秋的歌颂与悲啼。

C.不单是诗人,被关闭在牢狱里的囚犯,到了秋天,我想也一定会感受到一种不能自已的深情;秋之于人,何尝有国别,何尝有人种阶级的区别呢?D.可是这秋的深味,是中国的秋的深味,非要在北方,感受得到底。

3.阅读下面文段,回答后面(1)—(6)题:不逢北国之秋,已将近十余年了。

在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,(甲)一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,(乙)到青天下驯鸽的飞声。

从槐树叶底,朝东(丙)数着一丝一丝(丁)下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。

《故都的秋》1. 下列词语中加下划线字注音正确的一项是( )A. 歧(qí)韵一椽(yuán)嘶(sī)叫耗(hào)子B. 潭柘(zhè)寺落蕊(ruǐ)橄榄(lǎn)落寞(mò)C. 普陀(tuò)山房檩(lǐn)陪衬(chèn)夹袄(ǎo)D. 廿(niàn)四桥着(zhuò)衣混沌(dùn)椭(tuǒ)圆2. 选出下列有错别字的一项是()A. 笼罩湿润姿态寥寥数笔B. 扭曲芦花平仄疏疏落落C. 喇叭细腻蟋蟀缓慢悠闲D. 啼唱岐韵橄榄钓鱼台3. 《故都的秋》一文描绘了北国秋景。

北国秋景,各处均有其特色,选出与下列五个景点配伍最恰当的一项()a夜月b钟声c虫唱d柳影e芦花甲陶然亭乙钓鱼台丙西山丁玉泉戊潭柘寺A. d b a e cB. e d c a bC. a c b d e4. 下面语段中加横线的词语,使用不恰当的一项是()近日,在男乒世界杯决赛中,张继科由于夺冠后过于激动,以致踢坏了广告牌,遭到了国际乒联的处罚。

对张继科的这种行为,媒体和网民纷纷指摘。

虽然他的这种行为不能被容忍,但运动员参赛时,只要守住底线,张扬、创意的个性表达也无可厚非。

让我们给张继科一些信任,对此事大而化之,选择宽容和谅解吧!A. 以致B. 指摘C. 无可厚非D. 大而化之5. 下列各句中,没有语病的一句是()A. 经济发展了,人们的消费观念和消费方式也都在不断提高。

B. 这届城运会会徽、吉祥物设计的应征者大多是以青年师生为主。

C. 国家如果有计划地生产这类配件,就可以用节省下来的外汇进口我国暂时还不能生产的仪器。

D. 中宣部负责人强调,必须把有偿新闻、买卖书号等不正当行为作为一项长期任务来抓,常抓不懈,抓出成效。

6. 下列句子中,标点符号使用不正确的一项是()A. 我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

7.14.1《故都的秋》同步练习一、积累运用(12分,每小题3分)1.下列词语中加点的字,每对读音都不相同的一项是()。

A.嘈.杂/散文钞.折.本/折.冲樽俎秋蝉./细雨缠.绵B.开拓./潭柘.寺缘.由/一椽.破屋落.寞/息列索落.C.思念./廿.四桥歧.韵/器.宇轩昂颓.废/推.三阻四D.凋.谢/钓.鱼台混.沌/鱼目混.珠驯.鸽/循.规蹈矩【答案】D【解析】:A项,分别读cáo/chāo,shé/zhé,chán/chán ;B项,分别读tuò/zhè,yuán/chuán,luò/luò ;C项,分别读niàn/niàn,qí/qì,tuí/tuī ;D项,分别读diāo/diào,hùn/hùn,xùn/xún。

2.下列句子中,加点的熟语使用正确的一项是()。

A.一本名人传记中有很多内容纯属无中生有,真是令人不忍卒读....,据说这样的书居然还获过奖。

B.曾几何时....,美国的两颗核弹就使桀骜不驯的日本帝国屈服了,但这毕竟都已成为遥远的历史。

C.云山苍苍,江水泱泱;先生之风,山高水长....。

一代科学大师钱学森的学识人品永远激励着我们。

D.李老汉晚年终于有了属于自己的房子,可住进去没几天就驾鹤西游了,这总算死得其...所.了。

【答案】C【解析】A项,“不忍卒读”,不忍心读完。

常用以形容文章内容悲惨动人。

B项,“曾几何时”,才有多少时候,指没过多久。

C项,“山高水长”,像山一样高耸,如水一般长流。

原比喻人的风范或声誉像高山一样永远存在。

后比喻恩德深厚。

D项,“死得其所”,指死得有价值,有意义。

3.下列各句中,没有语病的一句是()。

A.关注民生,构建和谐社会,不仅要有全新的理念和响亮的口号,更重要的是有关部门要从制度上加以保障,为弱势群体多出实招,多办实事。

《第2课 故都的秋》同步练习 一、语言基础(16分) 1.阅读下面文字,按要求完成(1)~(5)题。(10分) 梁实秋在他的《清华八年》一文中,曾有过这样的描述:园里谈不到什么景致,不过非常整洁,绿草如荫....,校舍十分__甲__(俭朴/简朴),但是一尘不染。工字厅后面是荷花池,池畔松柏参天,厅后匾额上的“水木清华”四字确是当之无愧。又有长联一副,颇为精彩:槛.外山光,历春夏秋冬,万千变幻,都非凡境;窗中云影,任东西南北,去来澹荡,洵是仙居。我在这个地方不知__乙__(消磨/消耗)了多少黄昏。西园榛莽未除,一片芦.蒿.,登高西望,圆明园的断垣残石历历可见,俯仰苍茫,别饶野趣。________这一带景色宜人,是同学们常来读书游憩而流连忘返的去处…… 清华园中的荷花池,后因朱自清先生的一篇《荷塘月色》,更是如雷贯耳,招致莘莘学子的钦羡,使人__丙__(难免/不免)心生神往,希冀也能漫步在这荷花池畔,沐朝霞,送夕阳,书声与清风相应和.,度过一段终生都值得回味的读书时光。 (1)文中加点词语的书写或加点字的注音不正确的一项是(2分)( ) A.绿草如荫 B.槛(jiàn)外山光 C.芦蒿 D.应和(hè) (2)依次填入甲、乙、丙三处的词语,最恰当的一项是(2分)( ) A.俭朴 消磨 难免 B.俭朴 消耗 不免 C.简朴 消磨 不免 D.简朴 消耗 难免 (3)文中加框的词语使用不正确的一项是(2分)( ) A.一尘不染 B.流连忘返 C.如雷贯耳 D.莘莘学子 (4)在文中第一段末句的横线上填入下列语句,衔接最恰当的一项是(2分)( ) ①土山的背后,缓缓流动着一条小河,②荷花池北岸上,可遥见一排高低起伏的土山,③两岸微风拂柳,又是一方胜境。④山上松柏茂盛,树下花草丛生,别有一番风致。 A.④①③② B.②①③④ C.④②①③ D.②④①③ (5)文中“工字厅”的长联因情景交融而颇有韵味。下面的对联与之意境最接近的一项是(2分)( ) A.天边将满一轮月 世上还钟百岁人 B.山川佳色澄悬镜 松竹清阴静读书 C.贵客登堂谈真道 高朋满座叙福音 D.精神到处文章老 学问深时意气平 答案 (1)A (2)C (3)C (4)D (5)B 解析 (1)“绿草如荫”应为“绿草如茵”。故选A项。(2)简朴和俭朴,区别在于“简”与“俭”。前者着重指简单朴素,运用范围较广泛;后者只指生活作风方面,故前者符合“校舍”简单朴素的语境。消耗:(精神、东西、力量等)因使用或受损失而逐渐减少。 消磨:①逐渐消耗,磨灭;②消遣,打发时光,浪费时光。由“黄昏”可知,此处应为“消磨”。不免:强调在某种情况下很自然地出现的一种结果。难免:强调某种结果不容易避免,多用于规律性的情况或一种解释、宽慰的语气。这里强调的是自然产生的一种感受,应用“不免”。故选C项。(3)如雷贯耳:响亮得像雷声传进耳朵里。形容人的名声大。与句意不符。故选C项。(4)根据所给语句,可按照说明的先后顺序得出②,再按照由上而下的顺序得出④,也是对土山的景物的说明;再由前到后的顺序得出①,在内容上与①相吻合的是③。故选D项。(5)“澄悬镜”对应荷花池,“松竹清阴”对应松柏参天,“静读书”符合校园情境。故选B项。 2.依次填入下面横线处的成语、俗语及节日名,恰当的一项是(3分)( ) 汉字的语义在变化,但没有脱离本义变化。如“巧”,技也,本义为“技艺高明”,__①__中的“巧”用的就是本义;“__②__”中的“巧”是由本义引申出的“灵巧、能干”之意。另外,还有源于牛郎织女传说的“__③__”,这里的“巧”也与其本义密切相关。 A.①巧夺天工 ②巧妇难为无米之炊 ③乞巧节 B.①巧立名目 ②无巧不成书 ③巧女节 C.①巧夺天工 ②巧妇难为无米之炊 ③巧女节 D.①巧立名目 ②无巧不成书 ③乞巧节 答案 A 3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)( ) 活跃在舞台上的各种类型的净丑人物那五彩斑斓、变化万千的脸谱都深深印在傅老的脑海里,吸引着他去欣赏、追寻、研究、描绘。他认为,绘画技法可以实事求是,但是脸谱却必须不断创新,不能主观臆造,这是傅老画脸谱一贯坚持的原则。 A.绘画技法可以实事求是,但是脸谱却不能主观臆造,必须不断创新 B.绘画技法可以不断创新,但是脸谱却必须实事求是,不能主观臆造 C.绘画技法可以不断创新,但是脸谱却必须实事求是,不能凭空创造 D.绘画技法可以实事求是,但是脸谱却必须不断创新,不能凭空创造 答案 C 解析 “臆”,即主观地,与前面的“主观”搭配造成语义重复。另外根据上文可知,“变化万千的脸谱”的“技法”是需要研究的,不断创新的;“不能凭空创造”的原因是脸谱要实事求是,故选C项。

二、名篇名句默写(6分) 4.补写出下列句子中的空缺部分。 (1)荀子在《劝学》中,用“______________,______________”这两句话告诫人们整日空想不如踏实学习收获更大。 (2)王维《使至塞上》中“________________,________________”一联,写了到达边塞后看到的奇特壮丽风光,画面开阔,意境雄浑。 (3)苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中“________________,____________ ____”两句,收束了对赤壁雄奇景物的描写,引起后面对历史的缅怀。 答案 (1)吾尝终日而思矣 不如须臾之所学也 (2)大漠孤烟直 长河落日圆 (3)江山如画 一时多少豪杰 解析 本题考查默写常见的名句名篇。本题应注意:一是语意的提醒,如(1)中“整日空想”,(2)中的“奇特壮丽风光”,(3)中的“对历史的缅怀”等。二是注意难写字“臾”“圆”“豪”等的书写。 三、文字运用(11分) 5.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。(6分) 人们常用“秋风扫落叶”来形容温带地区秋天的景色。你也许会为树叶的飘落而惋惜,但是,落叶恰恰是树木的一种自我保护。①______________________________,尽量减少水分养分的蒸腾,才能安全过冬。并且,植物的落叶大多是叶背朝上,叶面朝下,②______________________________。因为靠近叶面的栅栏组织排列紧密,且含有大量的叶绿素,密度较大;靠近叶背的海绵组织排列疏松,叶绿素较少,密度较小,所以当树叶落下的时候比较重的那面就会朝下。不过一些松柏之类的树木因为叶片像针尖一样,③______________________________,所以能保持常绿。 答案 ①(有些)树木唯有脱尽全身的树叶 ②这是由叶子内部的特殊结构造成的(这跟叶面叶背的密度不同有关系) ③损耗的水分养分特别少(意思对即可,如有其他答案,只要言之成理) 解析 这是一道根据文意填空的题目,答题时要通读文段,理解文段的意思,注意前后文的照应,以及语意的提示。根据上下文可以推断,①写的是树木落尽树叶的问题,可以填入“(有些)树木唯有脱尽全身的树叶”;②处,根据上文的“叶背朝上,叶面朝下”和下文的靠近叶面的栅栏组织密度较大,靠近叶背的海绵组织密度较小可以推断,②说的是树叶落下的情况是和叶子的特殊结构分不开的,可以填入“这是由叶子内部的特殊结构造成的(这跟叶面叶背的密度不同有关系)”;③处,根据上文“尽量减少水分养分的蒸腾,才能安全过冬”和下文“所以能保持常绿”可以推断,③可以填入“损耗的水分养分特别少”。 6.“一分钟试卷”是当下比较流行的一种测试形式。根据下面的思维导图,为“一分钟试卷”下定义,要求:要点完备,表述准确,语言连贯。(5分)

答:_______________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 答案 “一分钟试卷”是由美国帕曲卡·克罗斯提出的,以课堂重点、难点、疑点为测试内容的,以反馈教师的教学效果和学生的学习效果为目的的,在课堂结束前进行的一种测试形式。 解析 下定义的要求决定答案必须是按照“一分钟试卷是一种测试形式”这个基本结构来回答。然后将内容、时间、目的、提出者按照一定的顺序组合起来作为宾语的定语部分。一般来说,“提出者”在最前面。

能力拓展 励志小语:日日行,不怕千万里;常常做,不怕千万事。 ——格言

1.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是( ) ①作为城里人如果错误地认为农村远离城市,对农村污染视而不见,甚至把城市污染物转移到农村,终究要________,用自己的健康来偿还。 ②机器能够为人类造福,但如果将来机器发展得足够智能,那么人工智能就是“人类最大的潜在威胁”,玩弄人工智能等同于“召唤恶魔”,________。 ③精于谋划小圈子的人,拉帮结派,编织自己的关系网,以使自己左右逢源,如鱼得水。结果却是________,到头来圈住的定会是自己。 A.自食其果 玩火自焚 作茧自缚 B.玩火自焚 自食其果 作茧自缚 C.作茧自缚 自食其果 玩火自焚 D.作茧自缚 玩火自焚 自食其果 答案 A 解析 自食其果:指自己做了坏事,自己受到损害或惩罚。适配语境中“用健康来偿还”。玩火自焚:比喻干冒险或害人的勾当,最后受害的还是自己。与