中国书法名词解释大全

- 格式:docx

- 大小:25.40 KB

- 文档页数:8

书法术语执笔用笔用墨点画结构分布法书翰墨金石真迹墨迹拓本刻石碑额篆额篆盖碑阴碑版碑学勒石朱背摩崖剥蚀法帖帖学南帖书丹临摹响拓影书临摹响拓钩填洗碑篆书籀文契文科斗金文大篆钟鼎小篆爰书刻符鸟虫缪篆玉筯玉著铁线草篆隶书汉隶八分佐书今隶草隶草书藁书章草今草狂草正书楷书正楷真书行书榜书署书擘窠漆书飞白瘦金指书院体经生执笔拨镫双钩单钩枕腕悬腕回腕凤眼执使运笔提腕肘腕按提运腕戈法中锋聚墨侧锋折锋裹锋逆锋蹲锋金错筋书一笔颤笔悬针垂露疾涩方圆燕尾柳穿激石牵丝屋漏折钗锥画壁坼顿蹲骨法肉法背抛八病布白散水雁阵向相向背展促俯仰墨猪行气用墨血法合作书奴集字生熟习气碑志楹联乌丝题跋篆刻术语白文半通半印背款逼边鼻纽鼻钮笔法边跋边款边框边栏辨石并笔并边拨蜡波磔布置参差残边苍润侧款拆文铲底长款沉著螭纽虫书戳子磋印搭边大篆单款刀笔刀法刀品电刻顶款渡稿对比对称方印方圆肥瘦丰约封泥凤纽古鉨古鉩古拙刮边关防官印光洁龟纽龟钮汉印合同合文合印和平鹤印虎纽虎钮虎印花书画印环纽浑厚浑脱火印击边疾涩结篆结字界格借边金龟金石金文金印具款橛钮开面刻刀刻印空地款识款题离合连边临摹临印灵动六书六玺龙纽龙钮鹿印落刀落款落墨马纽马钮满白满朱猛利蜜玺蜜印蜜章明印缪篆摹印母范泥封碾印鸟书旁款配篆配字喷印披削偏锋品石平实破边破碎奇古奇正钤印钱纽浅刻桥纽巧拙秦印清印泉纽商玺上石蛇纽蛇钮深刻十珍石印兽钮疏密署款双款水印顺逆私印宋印台纽台钮坛纽坛钮陶文套印剔地条印铁笔铁印亭纽停匀铜印图书图章驼钮拓包拓款拓印瓦当瓦纽瓦钮唯印觽钮闲章险劲信印雄秀修饰押印妍媚羊纽羊钮阳文阴文银印印跋印鼻印池印床印范印稿印规印花印矩印窠印款印面印囊印泥印纽印钮印品印谱印色印首印绶印刷印陶印蜕印拓印文印匣印信印学印油印章印箸用刀鱼钮玉印元戳元押元印圆印运刀凿印粘边章法正侧正锋指法治印中锋籀书籀文朱记朱文朱印主客铸印砖文转折篆法篆刻篆印琢印字法字印棕帚总印纵横奏刀白文半通半章书法术语腕平掌竖逆入平出一波三折一笔三过过折收缩万毫齐力内擫外拓绵里裹针银钩虿尾燕不双飞担夫争道计白当黑篆刻术语安闲秀逸八宝印泥背线下刀笔断意连藏锋敛锷沉著痛快大胆落刀钝刀硬入方整流动分朱布白刚健婀娜黄神越章计白当朱计朱当白兼冲带切节庵印泥谲宕茂古刻印刀法刻印六法老辣痡峭两晋官印鲁庵印泥乱头粗服满白文印满朱满白摹印六长摹印六要摹印四妙南北朝印鸟虫篆印宁拙毋巧平方正直潜泉印泥秦书八体秦朱汉白驱刀如笔十六国印魏晋私印无边朱文吴带当风西汉印绶西泠印社向线下刀小心落笔新朝官印雅正秀润以石就刀以石就锋印从书出印如其人印色八法印石六德印石三宝印外求印印章材料印章三品印宗秦汉用印八法圆美整洁圆朱文印匀满工致传信鸟迹。

中国书法术语中国书法术语(一)□书法我国传统造型艺术之一。

指用圆锥形毛笔书写汉字(篆、隶,正、行、草)的法则。

技法上讲究执笔、用笔、用墨、点画、结构、分布(行次、章法)、风格等。

一般要求如:执笔要*指实掌虚,五指齐力;用笔要*中锋铺毫;点画要圆满周到;结构要横直相安,意思呼应;分布要错综变化,疏密得宜,通篇贯气;并崇尚个性、风貌和意趣。

书画艺术同源于线条,各具有气(刚性)韵(柔性)生动的美感。

绘画有线条,有形象与色彩;书法则不代表物象,不用色彩,只有抽象的线条,故其线条的气质和韵致的表现更求强烈,因此晋唐间称书法为“书势”。

书法艺术要求有微妙叠见的变化,能达到“戈戟��锐可畏,物象生动可奇”(转引沈尹默《书法论丛》)。

但字形非具象,要使其具有可畏可奇之技能,尤须讲究笔法、笔势、笔意,才能达到尽美。

书法艺术,有三千多年历史。

商周的金文已富于艺术性;秦篆、汉隶、魏碑、唐楷、宋行、明人小楷等更是丰采多姿。

著名书法家如东晋王羲之创妍美流便新体,又备精诸体,为历代书学者所崇尚;唐代有欧(阳询)、褚(遂良)、颜(真卿)、柳(公权)四大家,而怀素、张旭之狂草亦别具艺术魅力;宋代有苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄(一说蔡京)四大家;清代分为碑派(崇尚碑刻)与帖派(崇尚字帖);“扬州八怪”之一郑板桥,融合真、草、隶、篆,创有“板桥体”;现代有于右任、沈尹默等。

□法书书法术语。

指有较高艺术水平的书法作品。

古代将书写于缣楮纸帛而有法度的书法作品均称“法书”,或称“书”。

《书法三昧》:“作字之要,下笔须沉着,虽一点一画之间,皆须三过其笔,方为法书。

”北宋王安石有“好事所传玩,空残法书帖”诗句。

今通称所作之书法作品为法书,还含有尊重作者之意。

□翰墨义同”笔墨”。

原指文辞。

三国魏曹丕《典论・论文》:“古之作者,寄身于翰墨,见意于篇籍。

”后世亦泛指书法和中国画。

《宋史・米芾传》:“特妙于翰墨,沈著飞翥,得王献之笔意。

” □金石古铜器、石刻的总称。

中国书法术语【书画常识】中国书法术语书法我国传统造型艺术之一。

指用圆锥形毛笔书写汉字(篆、隶,正、行、草)的法则。

用圆锥形毛笔书写汉字(篆、隶,正、行、草)的法则技法上讲究执笔、用笔、用墨、点画、结构、分布(行次、章法)、风格等。

一般要求如:执笔要*指实掌虚,五指齐力;用笔要*中锋铺毫;点画要圆满周到;结构要横直相安,意思呼应;分布要错综变化,疏密得宜,通篇贯气;并崇尚个性、风貌和意趣。

书画艺术同源于线条,各具有气(刚性)韵(柔性)生动的美感。

绘画有线条,有形象与色彩;书法则不代表物象,不用色彩,只有抽象的线条,故其线条的气质和韵致的表现更求强烈,因此晋唐间称书法为“书势”。

书法艺术要求有微妙叠见的变化,能达到“戈戟銛锐可畏,物象生动可奇”(转引沈尹默《书法论丛》)。

但字形非具象,要使其具有可畏可奇之技能,尤须讲究笔法、笔势、笔意,才能达到尽美。

书法艺术,有三千多年历史。

商周的金文已富于艺术性;秦篆、汉隶、魏碑、唐楷、宋行、明人小楷等更是丰采多姿。

著名书法家如东晋王羲之创妍美流便新体,又备精诸体,为历代书学者所崇尚;唐代有欧(阳询)、褚(遂良)、颜(真卿)、柳(公权)四大家,而怀素、张旭之狂草亦别具艺术魅力;宋代有苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄(一说蔡京)四大家;清代分为碑派(崇尚碑刻)与帖派(崇尚字帖);“扬州八怪”之一郑板桥,融合真、草、隶、篆,创有“板桥体”;现代有于右任、沈尹默等。

法书书法术语。

指有较高艺术水平的书法作品。

古代将书写于缣楮纸帛而有法度的书法作品均称“法书”,或称“书”。

《书法三昧》:“作字之要,下笔须沉着,虽一点一画之间,皆须三过其笔,方为法书。

”北宋王安石有“好事所传玩,空残法书帖”诗句。

今通称所作之书法作品为法书,还含有尊重作者之意。

在历史上能够长远流传,供后人作为楷模取法的书法,称为法书。

法书是艺术境界极高的书法,与其相类的,在国画领域也有“法绘”之称。

----《古代碑帖鉴赏》费声骞古代将书写于缣楮纸帛而有法度的书法作品均称“法书”,或称“书”。

基本概念书法中国的传统艺术之一。

通常以毛笔为书写工具,讲究执笔,运笔,用墨,点画,结构,分布(行次,章法),风格,韵味等。

笔法,笔势,笔意是书法艺术的三大要素。

书法家运用书写的技法,以独特的形式表现内心的感情,创造美的意境。

中国的书法艺术,已有三千多年的历史,是世界艺术宝库中的一颗璀璨的明珠。

日本称书法为“书道”。

法书指有规则,有法度,具有较高艺术水平因而可作学习范本的书法作品。

通常称他人书作为“法书”时,则含有尊重之意。

翰墨与“笔墨”同义。

翰,原指羽毛,借指毛笔,文字。

翰墨,即笔和墨,借指文章,书,画等。

真迹由名家亲自书写或绘成的书画作品。

书法文种甲骨文殷商时代刻画在龟甲,兽骨上的文字。

最早发现于河南安阳小屯村殷王朝都城遗址,故又称“殷墟文“。

因使用刀刻,而称”契文“;因刻于龟甲或兽甲之上,而称”龟甲文“;因文字为记载占卜,祭祀之类活动,而称”卜辞“。

是可辨识的最古的汉字。

金文殷商至汉代铸在或刻在青铜器上的铭文。

因铜在古代称金,故程“金文”。

古代铜器一般分礼器和乐器两类,礼器作祭祀用,以鼎为代表;乐器作演奏用,以钟为代表。

古代以钟,鼎代表所有铜器,故金文又称“钟鼎文”。

石鼓文指唐初在今陕西宝鸡三原发现的十块鼓形石头上所刻的文字。

石鼓,为鼓形的石头,非石头制作的鼓。

据近人考证,石鼓为公元前八世纪秦人所制,文字为秦人所刻。

十块石鼓每块上刻一首四言诗,记载秦国国君狩猎情况,故又称“猎”。

石鼓文是已发现的我国最早的刻石文字。

籀文又称“籀(zhou)书”,“大篆”。

是介于甲骨文于小篆之间的一种字体。

相传周宣王太使籀作大篆,故取籀为名。

石鼓文为籀文的代表作品,故石鼓文又称为“籀文”。

大篆广义指小篆以前的甲骨文,金文,籀文和春秋战国时期通用的六国文字。

狭义专指籀文。

小篆又称“秦篆”。

是秦始皇统一六国后通用的字体。

相传是李斯在大篆基础上加以整理,简化而创制的。

小篆的特点是形体偏长,线条园匀齐整。

今存的<<泰山刻石>>,<<琅琊台刻石>>,<<秦始皇诏版>>等皆为小篆代表作。

书法欣赏的专业名词解释作为中国传统文化的重要组成部分,书法在我国历史上有着悠久的发展历程,并形成了独特的艺术风格和审美标准。

在欣赏中国书法作品时,我们常常会遇到一些专业名词,这些术语反映了书法艺术的独特魅力和内涵。

本文将为您解释一些与书法欣赏相关的专业名词,以帮助读者更好地理解和欣赏中国传统艺术的魅力。

一、颜体颜体是中国古代一种汉字的字体,由颜真卿所创。

颜体以其草势刚劲有力、气势磅礴、狂草的特点而闻名于世。

在书法欣赏中,颜体常被用来书写大篆、小篆、隶书等古代字体,并被视为古代书法艺术的典范之一。

二、行书行书是中国书法中的一种字体,行书的特点是字形较为规则,所用笔画流畅灵动,行云流水。

行书不仅继承了隶书的遒劲有力,还融入了草书的柔美之处。

行书常用于书法作品的书写,展现了书法家的个性和创造力。

三、楷书楷书是中国书法中最常见,也是最传统的一种字体。

楷书字形规整,结构清晰,有较高的辨识度,是日常书写和印刷的主要字体之一。

在书法欣赏中,楷书被视为标准的书写方式,追求字形端庄工整、章法协调的美感。

四、行草行草是中国草书中最常见的一种字体,行草字迹流畅自如,笔画曲折简练,以其独特的变化、自由奔放的风格而著称。

行草书法技艺高超的书法家们常常以快速而精准的笔画展现出文字的气魄和意境,给人以极大的观赏愉悦。

五、奇状奇状指的是字形的独特和与众不同之处。

好的书法作品往往具有奇状,通过特殊的笔画运用和字形设计,体现出独特的个性美和创造性。

从古至今,许多书法大家都追求奇状的创作和表达,使自己的作品与众不同,给观赏者带来新的视觉体验。

六、气韵生动气韵生动是书法艺术中一种极具活力和生命力的表现形式。

它所指的是作品中的线条、笔画和结构能够传达一种独特的气息和动感,使文字跃然纸上,给人以强烈的视觉冲击力和情感共鸣。

通过气韵生动的表达,书法家能够赋予作品以活力和灵性,使观赏者能够真正感受到艺术的力量和魅力。

七、无中生有无中生有是书法创作中一种独特的技法和艺术表现手法。

中国书法术语书法是我国传统造型艺术之一。

指用圆锥形毛笔书写汉字(篆、隶,正、行、草)的法则。

技法上讲究执笔、用笔、用墨、点画、结构、分布(行次、章法)、风格等。

一般要求如:执笔要*指实掌虚,五指齐力;用笔要*中锋铺毫;点画要圆满周到;结构要横直相安,意思呼应;分布要错综变化,疏密得宜,通篇贯气;并崇尚个性、风貌和意趣。

书画艺术同源于线条,各具有气(刚性)韵(柔性)生动的美感。

绘画有线条,有形象与色彩;书法则不代表物象,不用色彩,只有抽象的线条,故其线条的气质和韵致的表现更求强烈,因此晋唐间称书法为“书势”。

书法艺术要求有微妙叠见的变化,能达到“戈戟銛锐可畏,物象生动可奇”(转引沈尹默《书法论丛》)。

但字形非具象,要使其具有可畏可奇之技能,尤须讲究笔法、笔势、笔意,才能达到尽美。

书法艺术,有三千多年历史。

商周的金文已富于艺术性;秦篆、汉隶、魏碑、唐楷、宋行、明人小楷等更是丰采多姿。

著名书法家如东晋王羲之创妍美流便新体,又备精诸体,为历代书学者所崇尚;唐代有欧(阳询)、褚(遂良)、颜(真卿)、柳(公权)四大家,而怀素、张旭之狂草亦别具艺术魅力;宋代有苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄(一说蔡京)四大家;清代分为碑派(崇尚碑刻)与帖派(崇尚字帖);“扬州八怪”之一郑板桥,融合真、草、隶、篆,创有“板桥体”;现代有于右任、沈尹默等。

□法书书法术语。

指有较高艺术水平的书法作品。

古代将书写于缣楮纸帛而有法度的书法作品均称“法书”,或称“书”。

《书法三昧》:“作字之要,下笔须沉着,虽一点一画之间,皆须三过其笔,方为法书。

”北宋王安石有“好事所传玩,空残法书帖”诗句。

今通称所作之书法作品为法书,还含有尊重作者之意。

□翰墨义同”笔墨”。

原指文辞。

三国魏曹丕《典论·论文》:“古之作者,寄身于翰墨,见意于篇籍。

”后世亦泛指书法和中国画。

《宋史·米芾传》:“特妙于翰墨,沈著飞翥,得王献之笔意。

”□金石古铜器、石刻的总称。

中国书法术语中国书法术语(一)□书法我国传统造型艺术之一。

指用圆锥形毛笔书写汉字(篆、隶,正、行、草)的法则。

技法上讲究撰稿、用笔、用墨、点画、结构、原产(行次、章法)、风格等。

通常建议例如:撰稿必须*指实掌虚,五指齐力;用笔必须*中锋砌毫;点画必须完满贴心;结构必须横直世世,意思契合;原产必须错综变化,浓淡得当,通篇贯气;并崇尚个性、风貌和意趣。

书画艺术同来源于线条,各具备气(刚性)韵(柔性)生动的美感。

绘画存有线条,存有形象与色彩;书法则不代表物象,不必色彩,只有抽象化的线条,故其线条的气质和韵致的整体表现更求猛烈,因此晋唐间表示书法为“书势”。

书法艺术建议存有错综复杂叠见的变化,能够达至“戈戟锐无愧,物象生动鸿雁”(有明沈尹默《书法论丛》)。

但字形非抽象,要使其具备无愧鸿雁之技能,尤须讲究笔法、笔势、笔意,就可以达至天下美。

书法艺术,存有三千多年历史。

商周的金文已富有艺术性;秦篆、汉隶、魏碑、唐楷、宋行、明人小楷等更是怀思多姿。

知名书法家例如东晋王羲之创妍美流便崭新体,又对备精诸体,为历代书学者所崇尚;唐代存有欧(阳询)、褚(遂荣)、颜(真卿)、柳(公权)四大家,而怀素、张旭之狂草亦别具艺术魅力;宋代存有苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄(一说道蔡京)四大家;清代分成碑派(崇尚碑刻)与帖派(崇尚字帖);“扬州八怪”之一郑板桥,融合真、草、隶、篆,皮若尔“板桥体”;现代存有于右任、沈尹默等。

□法书书法术语。

指有较高艺术水平的书法作品。

古代将书写于缣楮纸帛而有法度的书法作品均称“法书”,或称“书”。

《书法三昧》:“作字之要,下笔须沉着,虽一点一画之间,皆须三过其笔,方为法书。

”北宋王安石有“好事所传玩,空残法书帖”诗句。

今通称所作之书法作品为法书,还含有尊重作者之意。

□翰墨义同”笔墨”。

原指文辞。

三国魏曹丕《典论论文》:“古之作者,寄居于翰墨,见意于篇籍。

”后世亦泛指书法和中国画。

《宋史米芾传》:“特妙于翰墨,沈著飞翥,得王献之笔意。

史上最全的书法术语解释大全拨镫法:书法术语,运笔的一种技法。

镫一作灯,故亦有譬喻执笔运指如挑拔灯芯的。

主要有二说:1.《书苑菁华》引晚唐林韫《拨镫序》语:“镫,马镫也,盖以笔管着中指、名指尖,令圆活易转动;笔管直,则虎口间空圆如马镫也。

足踏马镫浅,则易转运。

手执笔管亦欲其浅,则易于拨动矣。

推、拖、撚、拽,诀尽于此。

”2.《桃源手听》引北宋钱若水语:“古之善书鲜有得笔法者,唐陆希声得之凡五字,擫、压、钩、格、抵,用笔双钩,则点画遒劲而尽妙矣,谓之拨镫法。

”但《唐诗纪事》及《宣和书谱》所记陆希声五字执笔法并无“拨镫法”字样。

案林韫的运指四字诀和陆希声的执笔五字法系两种不同含义的方法。

不少学者对执笔法多主陆说。

执笔法执笔法:书法术语,写毛笔字以手指执笔管的方法。

执笔,是进行写字活动的基本手段。

大致有如下几点:如双苞(即双钩)、单苞(即单钩)、回腕、撮管、握管、搦管等。

传自锺繇、王羲之、虞世南,陆彦远等综合而成的“五字执笔法”(即擫、压、钩、格、抵)。

经历代书法家长期书写的实践,咸认为是符合生理机能而又行之有效的正确方法。

双钩双钩:书法术语。

①复制法书的技法。

法书上石,沿其笔面的两侧外沿以细线钩出,称为“双钩”,南宋姜夔《续书谱》称:“双钩之法,须得墨晕不出字外,或廓填其内,或朱其背,正肥瘦之本体。

”陆游有“妙墨双钩帖”诗句。

②一种书写“空心字”的技法。

据载:宋代蒲元,尝以双钩字写河上公注《道德经》,笔墨精细,若游丝萦绕,孤烟袅风,连绵不断,或一笔而为数字,分布匀稳,风味有余。

③执笔法的指法名称,与“单钩”相对。

北宋黄庭坚论书:“凡学字时,先当双钩,用两指相叠,蹙笔压无名指。

高提笔,令腕随已意左右。

”今以食指与中指上节、中节之间相叠,钩住笔管,称为“双钩”。

单钩单钩:书法术语。

执笔法指法名称.以食指钩笔管与拇指形成钳制状,余指皆垫于笔管后方。

因只以一食指主钩,故称“单钩”。

与“双钩”相对。

唐代韩方明称:“若篆书,则可多用单钩,取其圆直有准。

书法名词解释

书法是中国传统文化的重要组成部分,它将自然美、文化精华和

人文精神集中于一身。

书法是一种以笔墨表现以及传承形式的艺术,

其内涵层出不穷,一字一笔皆有深意,散发着幽幽精神。

书法有着悠

久的历史,从周朝开始至今已有几千年的历史,历代书家千百年来不

断创新,造就了汉魏晋隋唐宋元明清等诸多书体。

书法主要有篆书、隶书、楷书、行书、草书这五大类。

篆书是由楚玄传承发展起来的一种文字。

它源于古老的竹简晋篆,也是中国文字发展史上较早出现的一种文字,繁复细密,一字一笔、

一章一句,笔划完整,结构严谨,字体清楚,修饰精致,在宋代书坛

受到严厉的禁止,但也有人继续传播这种独特的文字。

隶书是一种字体风格,最初是大唐文宗李世民所创,他在《清明

上河图》中所写的字体就是隶书。

隶书是一种厚重而优雅的书法,有

强烈的法式质感,字体以等宽行为主,以粗笔力的表现。

楷书,又称小篆,是一种晦涩、沉重如坚石的字体,它极度注重

笔画的严谨细节,强调笔意的把握和结构的自觉,充满了古朴的韵味。

行书是汉代刘熙编写《尔雅释文》时提出的书体,行书把篆书古

朴沉闷和楷书古典淡雅相结合,字形既把握古朴,又保存楷书的古典

风味,行书一字一笔凝而练,暗通欲而眩,有书之高雅,有言之沉静。

草书,又名行草,是一种自然而又洒脱的书体,它可以快速表达

书写者的思想,有着优美的节奏和绝伦的美感。

它的本质是一种思想

表达,把书家情操的思想融入每一个笔画之中,笔划流畅自然,有着

强烈的表情力。

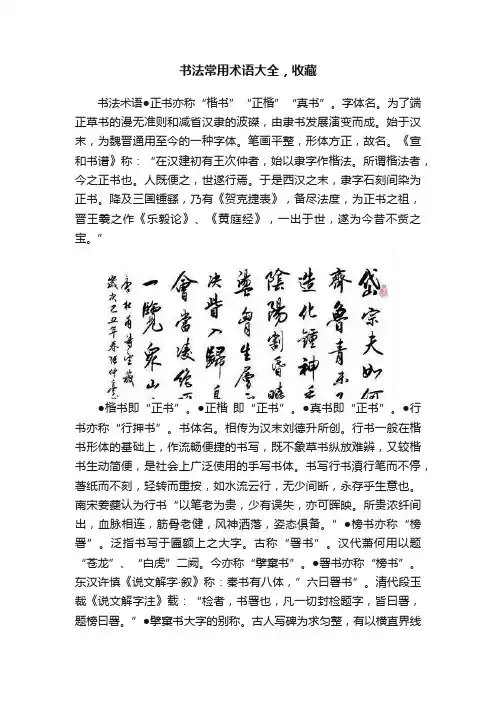

书法常用术语大全,收藏书法术语●正书亦称“楷书”“正楷”“真书”。

字体名。

为了端正草书的漫无准则和减省汉隶的波磔,由隶书发展演变而成。

始于汉末,为魏晋通用至今的一种字体。

笔画平整,形体方正,故名。

《宣和书谱》称:“在汉建初有王次仲者,始以隶字作楷法。

所谓楷法者,今之正书也。

人既便之,世遂行焉。

于是西汉之末,隶字石刻间染为正书。

降及三国锺繇,乃有《贺克捷表》,备尽法度,为正书之祖,晋王羲之作《乐毅论》、《黄庭经》,一出于世,遂为今昔不赀之宝。

”●楷书即“正书”。

●正楷即“正书”。

●真书即“正书”。

●行书亦称“行押书”。

书体名。

相传为汉末刘德升所创。

行书一般在楷书形体的基础上,作流畅便捷的书写,既不象草书纵放难辨,又较楷书生动简便,是社会上广泛使用的手写书体。

书写行书湏行笔而不停,著纸而不刻,轻转而重按,如水流云行,无少间断,永存乎生意也。

南宋姜夔认为行书“以笔老为贵,少有误失,亦可晖映。

所贵浓纤间出,血脉相连,筋骨老健,风神洒落,姿态俱备。

”●榜书亦称“榜署”。

泛指书写于匾额上之大字。

古称“署书”。

汉代萧何用以题“苍龙”、“白虎”二阙。

今亦称“擘窠书”。

●署书亦称“榜书”。

东汉许慎《说文解字·叙》称:秦书有八体,”六曰署书”。

清代段玉裁《说文解字注》载:“检者,书署也,凡一切封检题字,皆曰署,题榜曰署。

”●擘窠书大字的别称。

古人写碑为求匀整,有以横直界线划成方格者,叫“擘窠”。

唐代颜真卿《乞御书放生池碑额表》称:“前书点画稍细,恐不堪经久臣今谨据石擘窠大书。

”清代朱履贞《书学捷要》称,“书有擘窠书者,大书也。

特未详擘窠之义、意者,擘,巨擘也;窠,穴也,即大指中之窠穴也,把握大笔在大指中之窠,即虎口中也。

小字、中字用拔镫,大笔大书用擘窠”后用以泛指大字。

●漆书书体名。

①以漆书写的文字。

相传在孔子住宅的壁中发现的古文经书,以漆为之,故名。

南朝梁周兴嗣《千字文》:“漆书壁经。

”②书法形体。

清代金农把字的点画破圆为方,横粗直细,似用漆帚刷成。

书法艺术的名词解释书法艺术,是指用特定的笔法、墨色和纸张,以汉字为载体,通过运笔有序、力度相宜的方式,创造出优美曼妙的艺术作品。

作为中国传统文化的重要组成部分,书法艺术具有独特的审美价值和文化内涵。

一、字体——书法艺术的基本元素字体是书法艺术的基本元素,也是对汉字形体、结构和构造进行规范的系统化表达。

在书法中,字体的选择和运用对于作品的美感和表达力起着至关重要的作用。

常见的字体包括楷书、行书、草书和隶书等,每一种字体都有其独特的风格和特点。

其中,楷书是最常见的字体之一,也是入门学习书法的基础。

楷书注重纵横笔画的平衡和结构的严密,形体端正,笔画有力,并注重勾画笔画的尾部。

行书则相对于楷书来说,更加潇洒自由,笔画流利,具有一定的倾斜。

草书则更为简洁,形体扭曲且变化多端,笔画之间常常相互衔接。

隶书则是最早的字体之一,笔画规整且严谨,横平竖直,规矩有度。

二、气韵——书法艺术的灵魂所在气韵是书法艺术的灵魂所在,也是对作品综合审美和表现能力的一种综合体现。

气韵的形成在于字体的相互衬托和气度的表达,通过笔墨的搭配与运用,使作品富有韵味和情趣。

在书法中,气韵的体现有很多形式。

如线条的流畅和曲线的舒展,可以赋予作品以动感和活力;字体之间的对比与协调,可以增加作品的厚重感和立体感;字形的优美和诗意的表达,可以使作品具有文化和情感的内涵。

一款作品能够独具一格、独特而自然地表达作者的思想和情感,正是气韵得以彰显的最佳例证。

三、笔墨——书法艺术的精髓笔墨是书法艺术的精髓,也是表现书法作品质感和艺术性的重要手段。

笔墨在书法中具有重要的地位,它能够通过墨色的浓淡、笔尖的厚薄和笔触的用力程度,在纸上展现丰富的变化和层次感。

墨色的运用是书法艺术中的重要技巧之一。

墨色可以分为浓重、淡薄和中庸等不同程度。

浓墨体现了力度的强劲和气度的宽广,淡墨则表达出清秀和秀美的神韵。

在不同的字体和作品中,墨色的搭配和运用,能够赋予作品不同的氛围和特点。

书法名词解释1:法书、翰墨、金石、真迹、墨迹、拓本、刻石法书:书法术语。

指有较高艺术水平的书法作品。

古代将书写于缣楮纸帛而有法度的书法作品均称“法书”,或称“书”。

《书法三昧》:“作字之要,下笔须沉着,虽一点一画之间,皆须三过其笔,方为法书。

”北宋王安石有“好事所传玩,空残法书帖”诗句。

今通称所作之书法作品为法书,还含有尊重作者之意。

翰墨:义同“笔墨”。

原指文辞。

三国魏曹丕《典论·论文》:“古之作者,寄身于翰墨,见意于篇籍。

”后世亦泛指书法和中国画。

《宋史·米芾传》:“特妙于翰墨,沈著飞翥,得王献之笔意。

”金石:古铜器、石刻的总称。

金,指钟鼎铜器之类;石,指碑碣石刻之类。

是撰文于金石上,记创造,勒箴铭,颂扬功德等而产生的一种镌刻品。

真迹:真实可靠的手迹而不是出于他人的假托和伪造。

唐代张怀瓘《书断》:“开元十六年五月,内出二王真迹,及张芝、张昶等书付集贤院。

”墨迹:用墨书写的手迹。

唐代张籍《和左司元郎中秋居》之二有“学书求墨迹,酿酒爱朝和”诗句。

《宋书·范晔传》也有“上示以墨迹,晔乃具陈本末”的记载。

拓本:从碑刻、铜器上墨拓下来的书迹或图像。

实物最早见于唐代。

方法用宣纸受湿蒙于器物碑刻上,敲打,使宣纸呈凹凸,蘸墨拓成。

古时用竖纹纸,油烟墨,拓后砑光,墨色乌黑有浮光的,称“乌金拓”;用横纹纸,松烟墨,色青而浅,不和油腊的,称“蝉翼拓”。

又以朱红色拓出的称“朱拓”;碑石初成,或刚出土时所拓的称“初拓”。

刻石:专指镌刻于碑石和摩崖上的字画。

如秦代《会稽刻石》,东汉《石门颂》摩崖刻石。

桓谭《新论》:“泰山之上,有刻石,凡八百余处,而可识者七十二。

”凤墅帖:上海图书馆藏宋拓本。

中国书法术语(一) ◎正书 亦称“楷书“、“正楷“、“真书“。字体名。为了端正草书的漫无准则和减省汉隶的波磔,由隶书发展演变而成。始于汉末,为魏晋通用至今的一种字体。笔画平整,形体方正, 故名。《宣和书谱》称:“在汉建初有王次仲者,始以隶字作楷法。所谓楷法者,今之正书也。人既便之,世遂行焉。于是西汉之末,隶字石刻间染为正书。降及三国锺繇,乃有《贺克捷表》, 备尽法度,为正书之祖,晋王羲之作《乐毅论》、《黄庭经》,一出于世,遂为今昔不赀之宝。“ ◎楷书 即“正书“。 ◎正楷 即“正书“。 ◎真书 即“正书“。 ◎行书 亦称“行押书“。书体名。相传为汉末刘德升所创。行书一般在楷书形体的基础上,作流畅便捷的书写,既不象草书纵放难辨,又较楷书生动简便,是社会上广泛使用的手写书体。书写行书??行笔而不停,著纸而不刻,轻转而重按,如水流云行,无少间断,永存乎生意也。南宋姜夔认为行书“以笔老为贵,少有误失,亦可晖映。所贵浓纤间出,血脉相连,筋骨老健,风神洒落,姿态俱备。“ ◎榜书 亦称“榜署“。泛指书写于匾额上之大字。古称“署书“。汉代萧何用以题“苍龙“、“白虎“二阙。今亦称“擘窠书“。 ◎署书 亦称“榜书“。东汉许慎《说文解字?叙》称:秦书有八体,“六曰署书“。清代段玉裁《说文解字注》载:“检者,书署也,凡一切封检题字,皆曰署,题榜曰署。“ ◎擘窠书 大字的别称。古人写碑为求匀整,有以横直界线划成方格者,叫“擘窠“。唐代颜真卿《乞御书放生池碑额表》称:“前书点画稍细,恐不堪经久, 臣今谨据石擘窠大书。“清代朱履贞《书学捷要》称,“书有擘窠书者,大书也。特未详擘窠之义 、 意者,擘,巨擘也;窠,穴也,即大指中之窠穴也,把握大笔在大指中之窠,即虎口中也。小字、中字用拔镫,大笔大书用擘窠。“后用以泛指大字。 ◎漆书 书体名。① 以漆书写的文字。相传在孔子住宅的壁中发现的古文经书,以漆为之,故名。南朝梁周兴嗣《千字文》:“漆书壁经。“② 书法形体。清代金农把字的点画破圆为方,横粗直细,似用漆帚刷成。 ◎飞白 亦称“草篆“。一种书写方法特殊的字体。笔画呈枯丝平行,转折处笔路毕显。相传东汉灵帝进修饰鸿都门 工匠用刷白粉的帚子刷字,蔡邕得到启发而作飞白书。唐代张怀??《书断》载:“飞白者,后汉左中郎将蔡邕所作也。王隐、王?植⒃疲骸胺砂妆淇?制也。“本是宫殿题署,势既寻丈,字宜轻微不满,名曰飞白。“北宋黄伯思称“取其若丝发处谓之白,其势飞举谓之飞。“明代赵宦光称:“白而不飞者似篆,飞而不白者似隶。“今人将书画的干枯笔触部分泛称为“飞白“。 ◎瘦金书 亦称“瘦金体“。楷书的一种。宋徽宗赵佶楷书学褚遂良、薛曜、薜稷而出以新意,运笔挺劲犀利,笔道瘦细峭硬而有腴润洒脱的风神,成一家法,自号“瘦金书“。明代陶宗仪《书史会要》称其“初为薛稷,变其法度,自号瘦金书。“近人叶昌炽《语石》称其书:“出于古铜甬书。而参以褚登善、薛少保,瘦硬通神,有如切玉,世称瘦金书也。“存世作品有《楷书千字文》、《神霄玉清宫碑》。今之仿宋体,亦是从此中脱出。 ◎指书 亦称“染指书“。用手指蘸墨作书,故称。北宋时已有。马永卿《懒真子》载,“温公(司马光)私第在县宇之西北,褚处榜额皆公染指书。其法以第二指尖抵第一指头;指头微曲,染墨书之。“学习指书须在笔书具有相当造诣后攻习。 ◎院体 书法术语。用以对书法气格的品评,一般含有贬意。北宋黄伯思题《集王书圣教序》称:“《书苑》云:‘唐文皇制圣教序,时都城诸释诿弘福寺怀仁集右军行书勒石,累年方就,逸少剧迹咸萃其中。‘今观碑中字与右军遗帖所有,纤微克肖,《书苑》之说信然;然近世翰林侍书辈多学此碑,学弗能至,了无高韵,因自曰其书为院体。唐昊通微昆弟已有斯目,故今士大夫玩此者少;然学弗能至者自俗耳,碑中字未尝俗也。非深于此者,不足以语此。“ ◎经生书 书法术语。唐代佛教盛行,信徒多以佛经敬奉,佛经多以端正工稳的小楷手抄而成,抄写佛经的人被称为“经生“,其字则你为“经生书“。这类手抄的经卷,在书法上亦有较高的水准,反映了唐代书法艺术已相当普及。但后人袭称之“经生书“,则含有贬意。 ◎六分半书 清代郑燮(板桥)法书的别称。郑燮以隶书笔法形体掺入行楷,又时以兰竹面笔出之,自成面目。此书体介于楷隶之间,而隶多于楷,隶书又称“八分“,因此送燮谑称自己所创非隶非楷的书体为“六分半书“。 ◎南北派 南宋赵孟坚《论书》“晋、宋而下,分而南北,……北方多朴,有 隶体,无晋逸雅。“至清代阮元著《南北书派论》则明确分正书、行草为南北两派,称:“东晋、宋、齐、梁、陈为南派,赵、燕、魏、齐、周、隋为北派。南派由锺繇、卫??及王羲之,献之、僧虔等,以至智永、虞世南;北派由锺繇、卫?? 、索靖及崔悦、户谌、高遵、沈馥,姚元标、赵文深、丁道护等,以至 欧阳询、褚遂良。南派不显于隋,至贞观始大显。“又称:“南派乃江左风流,疏放妍妙,长于启牍。““北派则中原古法,拘谨拙陋,长于碑榜。“并称:“至唐初,太宗独善王羲之书,虞世南最为亲近,始令王氏一家兼掩南北矣。然此时王派虽显,缣楮无多,世间所习犹为北派。赵宋《阁帖》盛行,不重中原碑版,于是北派愈微矣。“阮元此说,在晚清颇具影响,但据近代考古发现的南北朝书迹,虽体势多样,性情有别,然并不因南北位置而有巨大的差异。然自阮元倡南北书派之说后,遂有人称碑学为北派,帖学为南派。 ◎执笔法 写毛笔字以手指执笔管的方法。执笔,是进行写字活动的基本手段。大致有如下几点:如双苞(即*双钩)、单苞(即*单钩)、回腕、撮管、握管、搦管等。传自锺繇、王羲之、虞世南,陆彦远等综合而成的“五字执笔法“(即?L、压、钩、格、抵)。经历代书法家长期书写的实践,咸认为是符合生理机能而又行之有效的正确方法。 ◎拨镫法 运笔的一种技法。镫一作灯,故亦有譬喻执笔运指如挑拔灯芯的。主要有二说。一、《书苑菁华》引晚唐林韫《拨镫序》语:“镫,马镫也,盖以笔 管着中指、名指尖,令圆活易转动;笔管直,则虎口间空圆如马镫也。足踏马镫浅,则易转运。手执笔管亦欲其浅,则易于拨动矣。推、拖、诀尽于此。“二、《桃源手听》引北宋钱若水语:“古之善书鲜有得笔法者,唐陆希声得之凡五字,?L、压、 钩、格、抵,用笔双钩,则点画遒劲而尽妙矣,谓之拨镫法。“但《唐诗纪事》及《宣和书谱》所记陆希声五字执笔法并无“拨镫法“字样。案林韫的运指四字诀和陆希声的执笔五字法系两种不同含义的方法。不少学者对执笔法多主陆说。 ◎双钩 书法术语。①复 制法书的技法。法书上石,沿其笔面的两侧外沿以细线钩出,称为“双钩“,南宋姜夔《续书谱》称:“双钩之法,须得墨晕不出字外,或廓填其内,或朱其背,正肥瘦之本体。“陆游有“妙墨双钩帖“诗句。 ②一种书写“空心字“的技法。据载:宋代蒲元,尝以双钩字写 河上公注《道德经》,笔墨精细,若游丝萦绕,孤烟袅风,连绵不断,或一笔而为数字,分布匀稳,风味有余。③执 笔法的指法名称,与“单钩“相对。北宋黄庭坚论书:“凡学字时,先当双钩,用两指相叠,蹙笔压无名指。高提笔,令腕随已意左右。“今以食指与中指上节、中节之间相叠,钩住笔管,称为“双钩“。 ◎单钩 书法术语。执笔法指法名称.以食指钩笔管与拇指形成钳制状,余指皆垫于笔管后方。因只以一食指主钩,故称“单钩“。与“双钩“相对。唐代韩方明称:“若篆书,则可多用单钩,取其圆直有准。“元代吾丘衍《学古编》亦称:“写篆把笔,只须单钩,即伸中指在下夹衬,方圆平直,无不可意。“清代朱履贞《书学捷要》称:“单钩者食指、中指参差不齐,食指钩向大指,中指钩向名指,此是单钩,“世传北宋苏轼作书用此法,微偃其笔。 ◎枕腕 书法术语。写字时把左手掌背平垫于右手腕下,称为“枕腕“。多用于书写小字,也有使用臂搁(多以竹、木制)等物代替左手垫于腕下的。 ◎悬腕 书法术语。执笔法中的一种。手腕灵活与否对运笔至关重要,肘部不靠桌面,腕凭空悬起,称为“悬腕“。写字仅仅堤腕还不能上 下纵横自如地运笔。悬腕能使肩部松开,全身之力由于无所?G碍,才得集注毫端,点画方能劲健。 ◎回腕法 书法术语,执笔法中的一种。腕掌弯回,手指相对胸前,故称。清代何绍基写字即采用此法,执笔时腕肘高悬,能提能按,然不能左右起倒,有违常人的生理机能,故一般多不采用。 ◎腕平掌竖 书法术语,论述执笔时的腕掌关系。由“指实掌虚“引申而来。近人沈尹默称:“掌不但要虚,还得竖起来。掌能竖起,腕才能平;腕平,肘才能自然而然地悬起,肘腕并起,腕才能够灵活运用。““竖掌“之说,乃书法界中对执笔法的一种论点。有人认为“竖掌“作书,书壁则可,俯桌书写,易影响运笔的灵活。 ◎凤眼 书法术语,执笔法的指法名称,握管时,大拇指节骨挺直,里侧呈微凸伏,与内弯的食指构成狭长形的缝隙,因美其名为“凤眼“。大指骨外凸,虎口空圆者称“龙眼“,是另一种执笔法。 ◎执使 书法术语。执笔和用笔的通称,唐代孙过庭《书谱》载:“今撰执使转用之由,执谓浅深长短之类;使谓纵横牵掣之类是也。“明代张绅称,“执谓执笔,使谓运用。“参见“运笔“。 ◎运笔 书法术语。指字的点画书写之过程。南宋姜夔《续书谱》称:“大抵执之欲紧,运上欲活,不可以指运笔。当以腕运笔。执之在手,手不主运;运之在腕,腕不主执。“ ◎提腕 书法术语。执笔法中的一种。指手腕不靠桌而提起者。其法以肘著案而虚提手腕,多用以写中等大小的字。由于腕虽提而肘部著案,不能尽全身之力,故为大多数书家所不取。 ◎肘腕法 书法术语。书写时使用肘、腕的方法。北宋周越《古今法令苑》称:肘著案而虚提腕者为提腕,悬在空中者为悬腕。元代陈绎曾称:“枕腕以书小字,提腕以书中字,悬腕以书大字。“郑杓称:“寸以内,法在掌指,寸以外,法兼肘腕。“前人论述肘腕之法不仅强调握笔的右腕,也注重于按纸的左腕,如清代姚配中称:“用左手称翼如之势。“翁方钢称:“今人但知作中须用腕力,而不知右腕之力,须从左腕出。“近人康有为认为:“右腕挺开,则锋正对准,腕悬则肩背力出。左腕挺开贴案,则气停匀,右腕益虚活。“ ◎按提 书法术语。写字运笔中起落的功作。按,是笔往下顿;提,是笔向上拎,行笔有按提动作,就能保持笔锋居中。清代蒋和称:“顿后必须提,蹲与驻后亦须提。提者将笔提起,减于须之分数及蹲与驻之分数也。“蒋衡谓:“凡转肩钩勒,须提起顿下,然提顿二字相连,捷于影响,少迟,则犯落肩脱节之病。“刘熙载《艺概.书 概》称:“凡书要笔笔按,笔笔提。辨按尤当于起笔处,辨提尤当于止笔处。““书家于提按两字,有相合而无相离。故用笔重处正须飞提,用笔轻处正须实按,始能免堕、飘二病。“参见“行笔。“ ◎运腕 书法术语。用笔的一种技法。由于毛笔性能柔软,因此书写汉字,除要有正确的执笔法,还需要有正确的运腕法。北宋黄庭坚称谓“腕随己意左右“,手腕上下提按和左右调正笔锋,“令笔心常在点画中行“,写出的笔道,才坚劲圆浑,富有质感。 ◎啄 书法术语。点画用笔的一种技法。“永字八法“称短撇为“啄“。啄笔的书写宜迅疾。唐太宗李世民《笔法诀》谓:"啄须卧笔疾罨。"元代陈绎曾《翰林要诀》载:"啄,点首撇尾左出微仰,如鸟喙之啄物。"清代包世臣亦称:啄"如鸟之啄物,锐而且速,亦言其画行以渐,而削如鸟啄也"。

一点号3天前↑点上方"北京榜书家协会"关注我们又称法帖,指学习书法可以作为楷模的范本。

古代将书写于缣楮纸帛而有法度的书法作品均称“法书”,或称“书”。

北宋王安石有“好事所传玩,空残法书帖”的诗句。

法书不同于书法。

法书是对古代名家墨迹的尊称,包含着书法作品之楷模的意思。

3.翰墨义同”笔墨”。

原指文辞。

三国魏曹丕《典论·论文》:“古之作者,寄身于翰墨,见意于篇籍。

”后世亦泛指书法和中国画。

《宋史·米芾传》:“特妙于翰墨,沈著飞翥,得王献之笔意。

”4.墨迹用墨书写的手迹。

唐代张籍《和左司元郎中秋居》之二有“学书求墨迹,酿酒爱朝和”诗句。

《宋书·范晔传》也有“上示以墨迹,晔乃具陈本末”的记载。

5.真迹真实可靠的手迹而不是出于他人的假托和伪造。

唐代《书断》:“开元十六年五月,内出二王真迹,及张芝、张昶等书付集贤院。

”6.金石指古代镌刻文字、颂功纪事的钟鼎碑碣之类。

金,指钟鼎铜器之类;石,指碑碣石刻之类。

《墨子·兼爱下》:“以其所书于竹帛,镂于金石,琢于盘盂,传遗后世子孙者知之。

”7.刻石专指镌刻于碑石和摩崖上的字画。

如秦代《会稽刻石》,《》摩崖刻石。

桓谭《新论》:“泰山之上,有刻石,凡八百余处,而可识者七十二。

”8.摩崖把文字直接书刻在山崖石壁上称“摩崖”。

如汉碑中之《》,魏碑中郑道昭之云峰山题诗、题名等。

《宣和书谱·正书一》:“遂良(褚遂良)喜作正书,其摩崖碑在西洛龙门。

”9.碑刻石中的一类形制。

《后汉书·窦宪传》注:“方者谓之碑,圆者谓之碣。

”树碑用以歌功颂德始于秦而盛于汉。

在晋代曾严禁立碑。

故历来晋碑难得。

唐代是我国碑刻最发达的时期,不仅内容丰富,书法上也有极高价值。

10.碣刻石中的一类形制。

汉代以前的刻石没有固定形制,大抵刻于山崖的平整面或独立的自然石块上,后人将刻有文字的独立天然石块称作“碣”,石鼓文即是一件猎碣。

11.碑额碑刻术语,碑头的通称,又名碑首。

书法术语知识点书法是中国传统文化的瑰宝之一,被誉为“中国文化的国宝”。

而学习书法不仅仅是学习一种艺术技巧,更是一种对中国传统文化的理解和感悟。

在学习书法的过程中,掌握一些书法术语是非常重要的,下面我们将介绍一些常见的书法术语知识点。

1.楷书(kǎi shū):楷书是中国书法的基本字体,也是最为普遍使用的字体之一。

楷书的特点是结构规范、笔画平直,被视为书法的基础。

2.行书(xíng shū):行书是一种介于楷书和草书之间的字体,是书法中的一种艺术形式。

行书的特点是书写迅速、流畅,笔画多变但仍保持一定的规范性。

3.草书(cǎo shū):草书是书法中最具艺术性的一种字体,也是最难掌握的一种字体。

草书的特点是笔画潇洒、连续,结构简化,给人以奔放、豪放的感觉。

4.篆书(zhuàn shū):篆书是中国古代的一种字体,起源于商代,相对于楷书而言更为古朴。

篆书的特点是笔画刚劲有力、直线和曲线相结合,给人以肃穆、庄重之感。

5.隶书(lì shū):隶书起源于汉代,是中国书法发展过程中的一个重要阶段。

隶书的特点是笔画规范、结构严谨,给人以庄重、端正之感。

6.横(héng):横是指从左到右的直线,是书法中的基本笔画之一。

7.竖(shù):竖是指从上到下的直线,也是书法中的基本笔画之一。

8.撇(piě):撇是指从上到下向左的斜线,是书法中的基本笔画之一。

9.捺(nà):捺是指从上到下向右的斜线,也是书法中的基本笔画之一。

10.折(zhé):折是指在书写过程中会出现的折线形状,是书法中的基本笔画之一。

以上就是一些常见的书法术语知识点,通过了解这些术语,我们可以更好地理解和欣赏书法艺术。

当我们欣赏一幅书法作品时,可以通过这些术语来分析和解读作品的笔画结构和风格特点。

同时,在自己练习书法时,也可以运用这些术语来指导自己的写作。

学习书法不仅仅是学习一种技艺,更是一种修身养性的过程。

中国书法名词解释大全 时间:2010-10-20 17:57:12作者:书法欣赏来源:书法欣赏查看:5515评论:0 内容摘要:书法名词解释书法:中国的传统艺术之一。通常以毛笔为书写工具,讲究执笔,运笔,用墨,点画,结构,分布(行次,章法),风格,韵味等。笔法,笔势,笔意是书法艺术的三大要素。书法家运用书写的技法,以独特的形式表现内心的感情,创造美的意境。中国的书法艺术,已有三千多年的历史,是世界艺... 书法名词解释 书法: 中国的传统艺术之一。通常以毛笔为书写工具,讲究执笔,运笔,用墨,点画,结构,分布(行次,章法),风格,韵味等。笔法,笔势,笔意是书法艺术的三大要素。书法家运用书写的技法,以独特的形式表现内心的感情,创造美的意境。中国的书法艺术,已有三千多年的历史,是世界艺术宝库中的一颗璀璨的明珠。日本称书法 为“书道”。 法书: 指有规则,有法度,具有较高艺术水平因而可作学习范本的书法作品。通常称 他人书作为“法书”时,则含有尊重之意。 翰墨: 与“笔墨”同义。翰,原指羽毛,借指毛笔,文字。翰墨,即笔和墨,借指文章,书,画等。 真迹: 由名家亲自书写或绘成的书画作品。 甲骨文: 殷商时代刻画在龟甲,兽骨上的文字。最早发现于河南安阳小屯村殷王朝都城遗址,故又称“殷墟文“。因使用刀刻,而称”契文“;因刻于龟甲或兽甲之上,而称”龟甲文“;因文字为记载占卜,祭祀之类活动,而称”卜辞“。是可辨识的最古的汉字。 金文: 殷商至汉代铸在或刻在青铜器上的铭文。因铜在古代称金,故程“金文”。古代铜器一般分礼器和乐器两类,礼器作祭祀用,以鼎为代表;乐器作演奏用,以钟为 代表。古代以钟,鼎代表所有铜器,故金文又称“钟鼎文”。 石鼓文: 指唐初在今陕西宝鸡三原发现的十块鼓形石头上所刻的文字。石鼓,为鼓形的石头,非石头制作的鼓。据近人考证,石鼓为公元前八世纪秦人所制,文字为秦人 所刻。十块石鼓每块上刻一首四言诗,记载秦国国君狩猎情况,故又称“猎 ”。石鼓文是已发现的我国最早的刻石文字。 籀文: 又称“籀(zhou)书”,“大篆”。是介于甲骨文于小篆之间的一种字体。相传周宣王太使籀作大篆,故取籀为名。石鼓文为籀文的代表作品,故石鼓文又称为“籀 文”。 大篆: 广义指小篆以前的甲骨文,金文,籀文和春秋战国时期通用的六国文字。狭义专指籀文。 小篆: 又称“秦篆”。是秦始皇统一六国后通用的字体。相传是李斯在大篆基础上加以整理,简化而创制的。小篆的特点是形体偏长,线条园匀齐整。今存的<>, <石>>,<>等皆为小篆代表作。 玉箸篆: 篆书的一种,仅指小篆而言,其特点是笔道圆润温厚,形如玉箸。此种篆书始于秦代。后亦有一“玉箸”形容书家用笔圆浑遒劲者。 铁线篆: 小篆的一种。因用笔圆活,细硬如铁,笔道如线而得名。如唐代李阳冰的篆书,书法史上即称之为“铁线篆”。 隶书: 又称“佐书”,左书“,”史书“。隶书是由篆书简化演变而成的一种书体。其特点是将篆书的圆转变为方折,形体取横势。隶书开始形成于战国晚期,汉魏时成为通用字体。隶书为汉字的书写简便化开辟了通途,它的出现为楷书的诞生奠定了基础,是汉字书法史上的一大转折。 鸟虫书: 又称”虫书“,”鸟虫篆“。篆书的一种花体。其特点是字的笔画写成类似动物的形状,字形犹如图画。这种书体多用于旗帜和符信上,能起装饰作用。汉代印章亦有用鸟虫书的。东汉许慎<>记新莽六书称:”六曰鸟虫书,所以书幡信也。“段玉裁注:”书幡,谓书旗帜;书信,谓书符节。“ 科斗文: 又称”科斗书“,”科斗篆“。手写篆字,以笔蘸墨或漆书写,起笔处较粗,收笔处较细,因而点画之状好似头粗尾细的蝌蚪,故称为科斗书,又写作”蝌蚪书“。元代吾丘衍<<学古编>>称:”上古无笔墨,以竹梃点漆书竹上,竹硬漆腻,画不成行,故头粗尾细,似其形耳。“ 八分: 即八分书,也称为分书。八分之义,历来解释不一。一般认为它似汉隶的波磔,左右笔画向两边分开,如同”八“字的两笔向两边分开一样,故称”八分“。亦有学者认为这种字体而分似隶,八分似篆,故称”八分“。近人以为八分非定名,汉隶为小篆的八分,小篆为大篆的八分,今隶为汉隶的八分。 今隶: 正书(楷书)的古称。正书有汉隶演变而成,唐代仍将正书沿称为”隶书“,为区别于汉魏是的隶书,则将正书称为今隶。汉魏是的隶书又称”古隶“。 草隶: 草书的别称。汉代的木简上写得比较流动,草率的隶书书体亦称为草隶。 草书: 为书写便捷而在隶书基础上演变而成的一种字体。汉初在草隶基础上形成 “章草”,章草保留了隶书的波挑体势,笔画相互勾连,而字间不连,是草隶的规范化。汉末,相传张芝脱出章草的规范,去波挑体势,使上下字间牵连相通,笔画连绵回绕,书写更为便捷,成为“今草”(亦称小草),即后世所称的“草书”。王羲之,王献之父子亦是今草的代表书家。至唐代中期的张旭,怀素,将今草写得更为放纵奇诡,笔画连绵回环,如飞龙走蛇,被称为“狂草”,以别于“今草”。 章草: 早期的草书,由草写的隶书演变而成。章草是今草的前身。其特点是保留了隶书笔法的形迹,上下字独立不连写。章草的得名,说法不一:有谓因汉章帝创始,而名章草;有谓因汉章帝爱好与提倡而得名;有谓因章帝命杜度草书章奏而得名;有谓汉元帝时史游作<>用此书体而得名。近代学者认为章有彰明之义,因字体结 构彰明严格,对草隶起了规范化作用,故得名。 正书: 又称“楷书”,“真书”,“正楷”,由楷书发展而成。正书始于汉末,为魏晋至今通用的一种字体,隶书变篆书的圆转为方折,正书又变隶书的波挑为顿挫,出锋为回锋。其特点是笔画平整,形体方正,故称“正书”。相传汉末王次仲始以隶字作楷法。因正书字体平正有法度,可作楷模,故又称“楷书”。唐代楷书最为规范,今所临习的楷书碑贴,多出唐人之手。真书之名,亦取正义。 行书: 又称“行押书”,“行狎书”。行书介于楷书和草书之间,既有楷书的平整方正,又有草书的流畅便捷,且不象草书放纵难认,又较楷书生动简便,行笔不滞,如行云流水,故名行书。是社会上广泛使用的手写书体。接近楷书的行书,称行楷;接近草书的行书,称行草。行书,行楷,行草是相对的概念,并无严格的划分标准。 榜书: 又称“榜署”,古称“署书”,今又称“擘窠(bo ke)书”。泛指书写在匾额,宫殿门额上的大字。榜,即匾额。 擘窠书: 即”榜书“,大字的别称。或云擘,巨擘;窠,穴,即大指中之窠穴;因写大字时,须把握大笔在大指中之窠,即虎口中,故大字名擘窠书。或云因古人写碑版或题额,为求匀整,先以横直界线划为方格,然后书写于方格中,故称擘窠书。 漆书: 指以漆书写的文字。又指一种书体,如清代金农将字的点画破圆为方,横粗直细,似用漆帚刷成,故称漆书。 飞白: 又称“草篆”。是一种写法特殊的字体。笔画呈枯丝平行,转折处显露笔路。相传为汉代蔡邕所创。北宋黄伯思称:“取其若丝发处谓之白,其势飞举谓之飞。”明代赵宦光谓:“白而不飞者似篆,飞而不白者似隶。” 今人将书画中干枯笔触的露白部分泛称为“飞白”。 瘦金书: 又称“瘦金体”。楷书之一种。宋徽宗赵佶所创。其特点是运笔挺劲犀利,笔道瘦细峭硬而有腴润洒脱之势。有谓此种书体出于古铜甬书,瘦硬通神,有如切玉,故称瘦金书。 指书: 又称“染指书”。用手蘸墨作书,故名。 台阁体: 明代官场使用的一种方正,光洁,乌黑,大小一律的呆板楷书。台阁,本指尚书,引申为官府的代称。清代称“馆阁体”。后人讥称刻板拘谨,毫无生气的楷书为 “台阁体”或“馆阁体”。 馆阁体: 同“台阁体”。因清代馆阁中的官僚擅长写呆板,僵化的楷书,古称馆阁体。 经生书: 唐代佛经多以端正工稳的小楷手写而成,抄写佛经者被称为“经生”,其字则称为“经生书”。后人有以“经生书”讥字形呆滞的小楷。 六分半书: 清代郑燮(板桥)作书以隶书笔法形体掺入行楷,又以兰竹画笔出之,自成一体,此书体介于隶楷之间,然隶多于楷。因有人称隶书为“八分”,故郑板桥自称其书体为“六分半书”。 刻石: 指镌刻在碑石和摩崖上的字,画。 碑: 刻石之一种形制。古代方者谓之碑,圆者谓之碣。秦时多称刻石,立石,不称碑,汉代始称碑。以碑刻记事颂德始于秦而盛于汉。 碑额: 即碑头。<>谓:“碑首或刻螭(chi,无角之龙),虎,龙。鹤以为饰,就刳(ku,挖)其中为圭首,或无它饰,直为圭首,方锐圆椭,不一其制。圭首有字称为额,额书篆字称为篆额,书隶字称为题额。” 碑阴: 碑石的背面。古代碑刻,正面刻碑文,背面往往刻门生,故吏,出资建树者的姓名,故称碑阴。亦有正面,背面皆刻碑文者,如汉<>前后碑,两面碑文的 镌刻时间相距一年。 碑志: 指镌刻在碑石上的书法,文辞。为安葬设立的称“墓碑”,又称“墓表”, “墓碣”。列于墓道前的称“神道碑”,放置墓穴里的称“墓志”,或称“墓志铭”,圹铭”。 碑版: 泛指碑志之类。 勒石: 勒,刻。勒石是碑刻术语。指将法书钩摹本背面加朱复印到石面上而后刀刻的工序。勒石,又称“朱背”或“背朱”。 摩崖: 把文字直接书刻在山崖石壁上,称“摩崖”。 书丹: 指用朱砂在碑石上书写文字以便刻工镌刻。后泛指书写墓志铭为书丹。 临摹: 仿照碑贴的笔画写字,称“临”;以薄纸覆在碑贴上依形复写,称“摹”,或称 “影书”。临摹是学习前人书法的基本方法。初学书者宜先摹后临。临摹,亦作 偏义复词用,指临写,而不是摹写。 碑贴: “碑”和“帖”的合称。将刻在碑石上的文字拓印下来作为学习的范本,称为“碑贴”。帖,原指写在帛上的文字,后泛指一切可供学习的字迹。未经刻石拓印 的习字范本,只称“帖”或“字帖”,不可称“碑贴”。 碑学: 指研究考订碑刻起源,体制及其变革等方面的学问,又称“碑版学”;也指清代阮元,包世臣等提倡北碑而形成的学书崇尚碑刻之风气。时有北派碑学,南派碑学 之称。

中国书法名词解释大全(2)