浅谈智能天线技术在移动通信中的应用

- 格式:pdf

- 大小:267.97 KB

- 文档页数:2

5G通信系统下的智能天线设计与优化研究5G通信作为下一代移动通信技术的重要组成部分,将以更快的速度、更大的容量和更低的延迟来满足用户对移动通信的需求。

而作为5G通信系统的关键技术之一,智能天线设计与优化研究将对整个通信系统的性能起到至关重要的作用。

首先,让我们来了解一下智能天线的概念。

所谓智能天线,是指具备天线结构和系统的启发式、自适应和优化特性,能够自动调整其工作频率、辐射方向、极化方式和增益等参数,以适应不同通信环境和信号条件的一种天线。

在5G通信系统中,智能天线的设计与优化将面临一系列挑战。

首先,由于5G 通信系统将采用更高的频率,导致天线的辐射效率和方向性将受到更多的限制。

其次,5G通信系统将涉及更多的天线,例如大规模天线阵列和多输入多输出系统,因此智能天线的设计和优化将更加复杂和多样化。

另外,5G通信系统中的智能天线还需要具备更高的能量效率和更低的功耗,以满足可持续发展的要求。

为了解决这些问题,研究人员提出了一系列智能天线的设计和优化方法。

其中,一种常用的方法是基于人工智能和机器学习算法来实现智能天线的自适应和优化。

通过采集和分析实时的信号和环境数据,利用人工智能算法来优化天线的工作参数,从而实现更好的通信性能。

例如,利用深度学习算法,在多路径信号和干扰信号环境下对天线进行自适应波束成形,提高信号的传输效率和质量。

除了基于人工智能的方法,还有一些传统的优化算法被应用于智能天线的设计与优化。

例如,粒子群优化算法、遗传算法和模拟退火算法等。

这些算法通过优化天线的结构、参数或工作方式,来提高通信系统的性能。

同时,还可以通过对不同通信场景和应用需求的建模和仿真,来指导智能天线的设计与优化。

此外,智能天线的设计与优化还可以结合其他5G关键技术来实现更好的性能。

例如,将智能天线与大规模天线阵列、自组织网络和非正交多址接入等技术相结合,可以进一步提高通信系统的容量和覆盖范围。

另外,利用智能天线的自适应性和优化能力,可以构建更加灵活和高效的无线资源管理机制,实现对网络负载和干扰的实时监测和调整。

移动通信的MIMO天线技术移动通信行业一直在不断发展,为了满足用户对更快速、更稳定的数据传输需求,MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)天线技术应运而生。

MIMO天线技术通过同时使用多个发射和接收天线,有效地提高了通信系统的信号质量和系统容量,为用户提供更好的通信体验。

一、MIMO天线技术的原理和优势MIMO天线技术利用了空间上的多样性,通过在发射端和接收端增加多个天线,并采用信号处理算法将这些天线之间的信号分离和组合。

这种技术不仅能够显著提高无线传输的数据速率,还能够降低功耗和提升系统的覆盖范围。

MIMO天线技术具有以下几个优势:1. 增加数据传输速率:MIMO技术利用多个天线同时传输不同的数据流,使得传输速率大幅提升。

通过合理设计天线分布和信号处理算法,可以实现多天线之间的信号独立传输,提高频谱效率。

2. 提高传输可靠性:MIMO技术通过在空间上部署多个天线,可以减少信号的衰落和多径效应对传输质量的影响。

即使在信号受阻挡或干扰的情况下,MIMO技术仍能保持较高的传输可靠性。

3. 增强系统容量:MIMO技术在不增加频带宽度的情况下,通过增加天线的数量和信号处理算法,可以有效提高系统的容量,满足用户对于大规模数据传输的需求。

4. 减少功耗和干扰:MIMO技术在提升传输速率的同时,通过优化天线的功率分配和信号处理算法,可以降低功耗和减少对其他系统的干扰,提高整个系统的性能。

二、MIMO天线技术在移动通信领域的应用MIMO天线技术在移动通信领域的应用非常广泛,例如4G和5G 无线网络、Wi-Fi网络等都采用了MIMO技术。

以下是MIMO天线技术在几个典型应用场景中的具体应用:1. 无线网络:MIMO技术在4G和5G移动通信网络中得到了广泛应用。

通过在基站和终端设备中增加多个天线,可以实现多个用户之间的并行数据传输,提高网络容量和覆盖范围。

同时,MIMO技术还可以降低信号的干扰,提高网络的可靠性和稳定性。

天线阵列技术在通信中的应用天线阵列技术(Antenna Array Technology)是一种将多个天线元件组合在一起形成的系统,通过对天线的空间结构和相位进行优化设计和控制,以改善通信系统的性能和增加通信容量。

该技术已广泛应用于无线通信系统,包括移动通信、卫星通信和雷达等领域。

本文将探讨天线阵列技术在通信中的应用,并对其优势和挑战进行分析。

一、天线阵列技术的基本原理天线阵列技术是基于阵列信号处理理论和天线阵列理论,通过将多个天线元件进行合理的空间排布和相位控制,实现对信号的增益、方向性和抗干扰性能的优化,以提高通信系统的性能和效率。

天线阵列技术主要有两种工作方式:波束形成(Beamforming)和多天线分集(MIMO)。

波束形成利用空间滤波技术对接收到的信号进行加权和相位调整,使得系统可以实现对特定方向的信号进行增益,从而提高接收信号的质量和抗干扰性能。

而多天线分集则是通过将多个天线接收到的信号进行合理的组合和处理,以提高信号的可靠性和通信容量。

二、天线阵列技术在移动通信中的应用天线阵列技术在移动通信中有着广泛的应用,主要体现在以下几个方面:1. 波束形成技术天线阵列技术可以通过波束形成技术实现对特定方向信号的增益,从而改善通信系统的覆盖范围和抗干扰性能。

通过合理控制天线阵列的相位和权重,可以使得信号在目标方向上的增益最大化,而在其他方向上的干扰信号则最小化。

这使得系统可以实现对目标用户的信号增益,提高通信质量。

2. 多天线分集技术天线阵列技术通过多天线分集技术可以提高信号的可靠性和通信容量。

多天线分集技术利用多个天线接收到的独立信号进行合理的组合和处理,以抑制多径衰落和干扰信号,提高通信质量和覆盖范围。

此外,多天线分集技术还可以实现多用户之间的空分复用,提高通信系统的容量。

三、天线阵列技术在卫星通信中的应用天线阵列技术在卫星通信中也有着重要的应用,主要表现在以下几个方面:1. 电波束控制技术卫星通信系统需要覆盖广阔的地理范围,而天线阵列技术可以通过电波束控制技术实现对信号的灵活指向,使得信号主要集中在用户所在区域,减少信号的传播损耗和干扰,提高通信质量。

通信技术中的移动通信网络与基站的优化方法移动通信网络是现代社会高度发达的通信系统之一。

它通过使用基站,实现了低功耗、无线、全球覆盖的通信方式。

然而,移动通信网络中存在一些问题,例如网络拥塞、信号弱、数据传输速度慢等。

为了解决这些问题,需要采取一些优化措施。

本文将介绍移动通信网络与基站的优化方法。

首先,移动通信网络的优化方法之一是增加基站的密度。

基站的密度是指在一个特定区域内的基站数量。

通过增加基站的密度,可以有效地减轻网络拥塞的问题。

此外,增加基站的密度还可以提高网络的覆盖范围和信号强度,保证用户在任何地方都能够获得稳定的信号连接。

其次,移动通信网络的优化方法之一是优化基站的天线方向。

基站的天线方向决定了信号的覆盖范围和传输效果。

通过调整基站的天线方向,可以有效地优化信号的覆盖范围和强度。

例如,在城市中心和密集人口地区,可以将天线方向调整为垂直向下,以增加信号的覆盖范围。

而在郊区或农村地区,可以将天线方向调整为水平向外,以提高信号的传输效果。

第三,移动通信网络的优化方法之一是使用高性能的天线技术。

现代移动通信网络中广泛使用的天线技术包括智能天线和多输入多输出(MIMO)技术。

智能天线技术通过使用多个天线来提高信号的传输效果和接收灵敏度。

MIMO技术通过同时使用多个发射天线和接收天线,来增加信号的覆盖范围和传输速度。

这些高性能的天线技术可以有效地提高移动通信网络的性能和用户体验。

此外,移动通信网络的优化方法之一是动态资源分配。

动态资源分配是指根据用户的实时需求,灵活地分配网络资源。

通过动态资源分配,可以有效地解决网络拥塞和资源浪费的问题。

例如,当网络拥塞时,系统可以自动调整资源分配,将更多资源分配给拥塞的区域,以提高用户的通信质量。

最后,移动通信网络的优化方法之一是网络优化算法的应用。

网络优化算法是指一种数学模型和计算方法,用于优化网络的性能和资源分配。

例如,最大功率传输算法可以有效地提高信号的传输范围和传输速度;最佳路径选择算法可以选择最优的数据传输路径,减少传输延迟;功率控制算法可以根据信号强度调整发射功率,以避免信号干扰等。

为什么移动电话通信需要天线?移动电话通信已经成为现代社会中不可或缺的一部分,而这种通信的实现离不开天线的存在。

为什么移动电话通信需要天线呢?本文将从几个方面进行阐述。

一、实现信号传输移动电话通信通过无线电波传输信号,而天线作为信号的接收和发送器件,起到了至关重要的作用。

它能将电信号转化为电磁波,并将电磁波转化为电信号,实现信号的传输和通信。

其一,天线接收信号。

当手机用户拨打或接听电话时,手机的天线接收来自基站发射的信号。

基站通过发射信号,覆盖一定范围内的通信区域,手机天线能够接收到这些信号,并将其转化为电信号,以便手机内部的处理器进行后续操作。

其二,天线发送信号。

当手机用户讲话或发送信息时,手机的天线将电信号转化为电磁波,并通过无线电波将这些信号发送至基站。

基站接收到手机发出的信号后,将其传递至目标用户,完成通话或信息传递的过程。

二、增强信号接收能力天线的存在能够增强移动电话的信号接收能力,提高通信质量。

移动电话通信时信号的有效传输距离受到多种因素的影响,如障碍物、地形、电磁干扰等。

而天线作为一种信号收发器件,可以通过合理的设计和放置,增强信号接收的灵敏度和效果。

首先,天线增加了信号接收的灵敏度。

手机天线的设计考虑到了信号接收的效果,通过合理的结构和材料选择,在接收信号时能够充分捕捉电磁波,并将其转化为电信号。

这样能够提高手机在弱信号环境下的通信能力,减少信号误差和丢失。

其次,天线优化了信号接收的方向性。

移动电话通信时,信号往往是以蜂窝状或扇形覆盖的方式传输的,而天线的设计也考虑到了信号覆盖的方向性。

通过将天线放置在合适的位置,并调整天线的朝向,可以使手机主动接收信号的效果更好,减少信号传输的阻抗和衰减,从而提高通信的稳定性和可靠性。

三、保证通信安全性天线作为移动电话通信的关键组成部分,也对通信的安全性起到了重要的保障作用。

通过合理的设计和技术手段,天线可以减少无线电波的散射和干扰,保护通信的隐私性和安全性。

5G通信移动传输中的大规模天线技术分析摘要:移动数据活动的增长,即第四代移动通信系统4G,已经难以满足移动通信活动的增长需求,而5G作为下一代移动通信系统的基本目标是应对移动数据活动的增长,因为移动活动不同于移动活动,并从根本上解决了移动通信频谱和电源效率问题。

大规模天线技术是利用无线通信技术空间资源、提高频谱效率和能效的重要手段,近几十年来,大规模天线技术一直是移动通信领域研究的核心。

关键词:5G通信;移动传输;大规模天线技术引言我国移动数据业务量大幅度增加,4G已经不能满足移动通信发展需求,作为新一代的移动通信系统,5G有必要在无线传输技术等各个方面实施充分的变革,以能够从根源上优化移动通信频谱及功率有效性的相关问题,并且,大规模天线技术属于对无线传输技术进行应用的重要基础,也是促使频谱效率提升以及功率效率提升的重要前提,由此可见,针对面向5G的大规模天线无线传输技术进行分析具有重要意义。

1大规模天线概述大型MIMO天线的理论基础主要是以下两个方面。

(1)用户侧天线数目少于基站侧天线数目时,基站通过正交信道与用户建立连接。

(2)可消除用户干扰,通过增益大阵列提高用户的信噪比,使其能够在同一时域和频域内规划更多用户。

更具体地说,基站侧天线的相位一致性和信号计算处理的简化为大规模天线技术的应用奠定了基础。

与4g MIMO技术相比,5G大型MIMO技术可将通道容量增加10倍以上,同时将放射性能量增加约100倍。

由于向该系统应用了更多的网络天线,放射性能量在一致的波叠加作用下积聚在较小的区域,大大提高了放射性能量的效率。

通过信号的形成,波可以在前端叠加后辐射到指定的终端,随机辐射不会有问题[。

大规模MIMO具有较好的训练和定向能力,能有效提高系统容量,还能提高单元复盖能力和系统抗干扰能力。

大型MIMO基站中配置的天线数量是传统MIMO天线数量的10-100倍,基站天线数量远远高于基站服务用户设备数量。

MIMO技术及其应用方案摘要:MIMO技术是无线移动通信领域智能天线技术的重大突破,它能在不增加带宽的情况下提高通信系统的容量和频谱利用率,是下一代移动通信系统中最富有竞争力的关键技术。

本文介绍了MIMO的技术原理及其在LTE空中接口的应用方案。

关键词:MIMO OFDM LTE一、引言随着无线通信技术的快速发展,频谱资源的严重不足已经成为无线通信的瓶颈。

如何充分利用有限的频谱资源,提高频谱利用率,是当前通信界研究的热点课题之一。

MIMO又称为多入多出(Multiple-Input Multiple-Output)系统,是指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统,该系统采用空时处理技术进行信号处理,它能充分利用空间资源,通过多个天线实现多发多收,在不增加带宽的情况下成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率。

显示出明显的优势,被视为下一代移动通信的核心技术[1]。

OFDM作为多载波调制技术具有频谱利用率高、抗选择性衰落能力强等突出的优点,具有广阔的应用前景,被认为是第四代移动通信的支柱技术。

本文介绍了MIMO技术原理,给出了MIMO技术在LTE空中接口的应用方案,对促进下一代移动通信技术的发展有一定指导意义。

二、MIMO技术原理引入MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put)目的就是利用多天线来抑制信道衰落,提高无线信道容量和频谱利用率。

通常,多径要引起衰落,因而被视为有害因素。

然而研究结果表明,对于MIMO系统来说,多径可以作为一个有利因素加以利用。

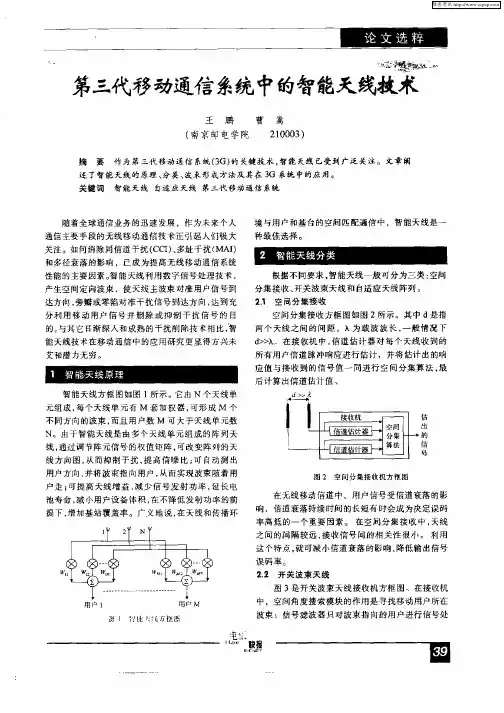

图1所示为MIMO系统的原理图。

传输信息流S(k)经过空时编码形成N个信息子流Ci(k),i=1,……,N。

这N个子流由N个天线发射出去,经空间信道后由M个接收天线接收。

多天线接收机利用先进的空时编码处理能够分开并解码这些数据子流,从而实现最佳的处理。

图1 MIMO系统原理特别是,这N个子流同时发送到信道,各发射信号占用同一频带,因而并未增加带宽。

人工智能在无线通信中的应用人工智能(AI)是当今科学技术的热点之一,已经广泛应用于医疗、金融、教育等各个领域,无线通信也不例外。

与传统的无线通信相比,引入人工智能的无线通信可以提高网络的自适应性、可靠性和安全性,加速网络的发展。

本文将介绍人工智能在无线通信中的应用。

一、人工智能在移动通信中的应用AI可以用于移动通信领域,以提高无线网络的性能并增强用户体验。

在4G网络中,AI可用于网络切换。

具体而言,AI可以分析网络质量和用户流量,判断最佳的网络接入方式,并向用户提供最佳的服务。

在5G网络中,AI还可以被用于分配资源和网络管理。

这样,系统可以更具智能化地自管理,从而提高网络的可靠性和效率。

二、人工智能在射频系统中的应用无线通信系统中的射频技术是保证通信信号传输和接收的关键所在。

智能化射频系统通过使用AI算法来实时优化射频信号,从而提高通信质量。

例如,通过分析射频信号,AI可以识别和对抗干扰,提高无线网络服务的质量和可靠性。

三、人工智能在无线网络安全中的应用随着移动互联网的日益普及,网络安全已成为一个更加重要的问题。

而人工智能可以用于保护无线通信网络,提高网络的安全性。

AI技术可以在网络攻击时立即识别和防御安全威胁,这样可以大大减少网络被攻击的风险。

四、人工智能在无线网络规划中的应用在无线网络规划时,AI通过智能化算法来规划和优化网络,实现网络的智能化管理和优化。

例如,在城市规划时,AI技术可以自动识别城市中不同区域的网络需求,从而实现网络覆盖和优化。

总之,人工智能对无线通信的应用有巨大的潜力。

通过AI的支持,无线网络可以更加智能化,具有更高的安全性、性能和效率。

未来,在无线通信领域,AI将成为一个重要的发展趋势。

智能天线科技名词定义中文名称:智能天线英文名称:smart antenna定义:采用天线阵列,根据信号的空间特性,能够自适应调整加权值,以调整其方向圆图,形成多个自适应波束,达到抑制干扰、提取信号目的的天线。

所属学科:通信科技(一级学科);移动通信(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布智能天线智能天线是一种安装在基站现场的双向天线,通过一组带有可编程电子相位关系的固定天线单元获取方向性,并可以同时获取基站和移动台之间各个链路的方向特性。

智能天线的原理是将无线电的信号导向具体的方向,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向DOA(Direction of Arrinal),旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到充分高效利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。

目录类型智能天线可以分为两种类型:交换波束天线和适应阵列。

交换波束交换波束使用许多窄波束天线,每个指向一个微有不同的方向,以此覆盖整个120度扇区。

当扇区内的移动用户移动时,系统内的智能天线从一个天线变换到另一个天线。

适应阵列适应阵列使用一个阵列天线和成熟的数字信号处理来从一个位置到下一个位置转换天线束。

发展历程90年代以来,阵列处理技术引入移动通信领域,很快形成了一个新的研智能天线原理图究热点-智能天线(SmartAntennas)?智能天线应用广泛,它在提高系统通信质量、缓解无线通信日益发展与频谱资源不足的矛盾、以及降低系统整体造价和改善系统管理等方面,都具有独特的优点。

最初的智能天线技术主要用于雷达、声纳、军事抗干扰通信,用来完成空间滤波和定位等。

近年来,随着移动通信的发展及对移动通信电波传播、组网技术、天线理论等方面的研究逐渐深入,现代数字信号处理技术发展迅速,数字信号处理芯片处理能力不断提高,利用数字技术在基带形成天线波束成为可能,提高了天线系统的可靠性与灵活程度。

智能天线技术因此用于具有复杂电波传播环境的移动通信。

移动通信中的天线功率控制与覆盖优化移动通信技术的飞速发展使得无线通信成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

天线功率控制和覆盖优化作为提高移动通信系统性能的重要手段,受到了广泛的关注和研究。

本文将从天线功率控制和覆盖优化两个方面进行探讨,分析其原理与应用,并探索今后的发展方向。

一、天线功率控制天线功率控制是一种通过调整天线的发射功率来实现信号覆盖和质量控制的技术。

它可以根据用户需求、信道质量以及网络负载等因素,动态地调整发射功率,以提高通信系统的性能和效率。

天线功率控制可以分为上行功率控制和下行功率控制两种。

在上行功率控制中,移动台根据接收到的基站发射功率信息,通过反馈机制调整自身的发射功率。

这样一来,可以保持移动台与基站之间的信号质量均衡,并避免因功率过大引起的互干扰问题。

相应地,在下行功率控制中,基站根据接收到的移动台信号质量信息,调整自身的发射功率,以保证信号在覆盖范围内均匀分布,同时减少功率消耗。

天线功率控制的优势在于它能够提高频谱利用率和系统容量,降低干扰水平以及延长终端设备的电池寿命。

目前,天线功率控制在LTE和5G等新一代移动通信系统中得到了广泛的应用和研究。

二、覆盖优化覆盖优化是指通过部署和调整天线,以最大限度地满足用户需求的技术。

它旨在提高网络覆盖范围和信号质量,以减少信号盲区和弱覆盖区域的存在。

覆盖优化可以从网络规划、天线选型和天线位置等方面进行优化。

在网络规划方面,根据用户分布、地形地貌等因素,合理确定基站的数量和布局,以实现全面覆盖和有效的信号传输。

天线选型方面,选择合适的天线类型和参数,能够提高信号的辐射范围和穿透能力,从而优化覆盖效果。

而在天线位置方面,通过分析用户需求和网络负载,在合适的位置部署天线,以提高信号覆盖和传输质量。

覆盖优化的目标是提供稳定的信号覆盖和高质量的通信服务。

它将移动通信技术与地理信息系统、数据挖掘等领域相结合,通过数据分析和预测建模等手段,为移动通信系统的优化和提升提供了有力支持。

浅谈智能天线技术在移动通信中的应用

发表时间:

2016-11-02T16:58:01.263Z 来源:《基层建设》2016年14期 作者: 孙自强 李仁杰 谢宏才

[导读] 摘要:对于移动通信设备而言,天线是关键核心部件之一,在移动通信设备的正常应用中发挥着重要作用。

中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 523129

摘要:对于移动通信设备而言,天线是关键核心部件之一,在移动通信设备的正常应用中发挥着重要作用。传统天线在信号传输质量

和信号传输速度上都难以满足通信要求,研发新一代适合移动通信设备的智能天线成为了必然选择。当前,智能天线在移动通信中得到了

应用和普及,对提高移动通信设备功能起到积极的促进作用。从当前智能天的技术属于附加领域研究,其功能远远没有被完善,有更为广

阔的开发空间。

关键词:智能天线技术;多波束智能天线;自适应智能天线

1智能天线概述

1.1

智能天线的基本原理

智能天线是一种能够根据所处的电磁环境来调节或选择自身参数,从而使通信系统保持最佳性能的天线技术。智能天线技术是在阵列

天线理论、微波和射频技术、自动控制理论、自适应天线技术、数字信号处理技术、软件无线电技术和集成电路技术等多个研究领域的基

础上综合发展而成的一门新技术。智能天线采用空分多址技术(SDMA),利用信号在传输方向上的差异,将同频率或同时隙、同码道

的信号区分开来,最大限度地利用有限的信道资源。

1.2

智能天线的分类

根据智能天线工作原理的不同,智能天线可以分为:多波束智能天线和自适应智能天线。

(1)多波束智能天线

多波束智能天线主要采用波束转换技术,因此,也称为波束转换天线。它在对用户区进行分区(扇区)的基础上,使天线的每个波束

固定指向不同的分区,使用多个并行波束就能覆盖整个用户区,从而形成了形状基本不变的天线方向图。当用户在小区中移动时,根据测

量各个波束的信号强度来跟踪移动用户,并能在移动用户移动时适当地转换波束,使接收信号最强,同时较好地抑制了干扰,提高了服务

质量。可以说,多波束天线是介于扇形定向天线与自适应智能天线之间的一种技术。

(2)自适应智能天线

自适应智能天线原名叫自适应天线阵列,是一种安装在基站现场的双向(既可接收又可发送)天线。它基于自适应天线原理,采用现

代自适应空间数字处理技术,通过选择合适的自适应算法,利用天线阵的波束赋形技术动态地形成多个独立的高增益窄波束,使天线主波

束对准用户信号到达方向,同时旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,以增强有用信号、减少甚至抵消干扰信号,提高接收信号的载干比,

同时增加系统的容量和频谱效率。从空分多址技术角度来说,它是利用信号在传输方向上的差别,将同频率或同时隙、同码道的信号区分

开来,从而最大限度地利用有限的信道资源,增加系统的容量和提高频谱效率。从双向天线的角度来讲,智能天线包括两个重要组成部

分:一是对来自移动台发射的多径电波方向进行到达角估计,并进行空间滤波,抑制其他移动台的干扰。二是对基站发送信号进行波束形

成,使基站发送信号能够沿着移动台电波的到达方向发送回移动台,从而降低发射功率,减少对其他移动台的干扰。

1.3

智能天线在移动通信中的作用

(1)提高系统容量。

智能天线采用了空分多址技术,利用空间方向的不同进行信道的分割,在不同的信道中可以在同一时间使用同一种频率而不会产生干

扰,从而提高了系统容量。

(2)降低系统干扰。

智能天线技术可以借助有用信号和干扰信号在入射角度的差异,选择合适的天线接收模式,即将波束的主瓣对准有用信号,波束的旁

瓣或零陷对准主要的干扰信号方向,从而更有效地抑制干扰。

(3)减小多径效应。

在CDMA系统中利用RAKE接收机可对时延差大于一个码片的多径信号进行分离和相干合并,而借助于智能天线可以对时延不可分但

角度可分的多径信号进一步分离,从而更有效地减小多径效应。

(5)扩大覆盖区域。

由于智能天线有了自适应的波束定向功能,因此与普通天线相比,在同等发射功率的条件下,采用智能天线技术的信号能够传送到更

远的距离,从而增加了覆盖范围。

(6)降低系统建设成本。

由于智能天线技术容易实现较大增益,也就是能够实现扩大覆盖区域,因此基站的建设数量可以相对减少,降低了运营商的建设成

本。

(7)实现移动台定位。

智能天线的另一个用途是进行紧急呼叫定位,并提供更高的定位精度。在陆地移动通信系统中,如果基站采用智能天线阵,一旦收到

信号,即对每个天线单元所连接收机产生的响应作相应处理,获得该信号的空间特征矢量及矩阵,由此获得信号的功率估值和到达方向,

即用户终端的精确方位。如果增加定位业务,则可随时确定持机者所处位置,不但给用户和网络管理者提供很大方便,而且还可开发更多

的增值业务。

2 智能天线在移动通信系统中的应用

(1)智能天线在FDMA系统中的应用

在FDMA系统中采用智能天线后,与传统天线覆盖的三扇区基站相比,载干比(C/I)值平均提高约8dB,大大改善了基站覆盖效

果;频率复用系数由7改善为4,减小了同频复用距离,提高了频率复用系数,也就提高了频谱利用率,增加了系统容量。而且在网络优

化时,采用智能天线技术可有效地降低无线通信掉话率和越区切换失败率。

(2)智能天线在TDMA系统中的应用

在TDMA 系统中,无线能量在时间和空间上都受到限制,如采用智能波束切换则可提高载干比(C/I)指标。如果采用4个30°天线

代替传统的

120°天线,载干比(C/I)值可提高约6 dB,有效地提高了系统的服务质量。在满足GSM 系统载干比(C/I)值最小的前

提下,提高频率复用系数,也就提高了频谱利用率,增加了系统容量。

(3)智能天线在CDMA系统中的应用

在CDMA系统中,智能天线可进行话务均衡,将高话务扇区的部分话务量转移到容量资源未充分利用的扇区;通过智能天线灵活的

辐射模式和定向性,可进行软/更软切换控制;智能天线的空间域滤波可改善远近效应,简化功率控制,降低系统成本,也可减少多址干

扰,提高系统性能。

(4)智能天线在无线本地环路系统中的应用

在无线本地环路系统中,基站对收到的上行信号进行处理,获得该信号的空间特征矢量,进行上行波束赋形,达到最佳接收效果。由

于本系统采用TDD方式,可将上行波束赋形数据直接用于下行发射信号,实现对下行波束的赋形。天线波束赋形等效于提高天线增益,

改善了接收灵敏度和基站发射功率,扩大了通信距离,并在一定程度上减少了多径衰落的影响。

(5)智能天线在DECT、PHS等系统中的应用

DECT

、PHS都是基于TDD 方式的慢速移动通信系统。欧洲在DECT基站中进行智能天线实验时,采用和评估了多种自适应算法,并

验证了智能天线的功能。日本在

PHS系统中的测试表明,采用智能天线可减少基站数量。

(6)智能天线在第三代移动通信系统中的应用

采用智能天线技术可有效地提高第三代移动通信系统的容量及服务质量。

a.在TD-SCDMA系统中的应用

在第三代移动通信系统中,我国的TD-SCDMA系统是应用智能天线技术的典型范例。TD-SCDMA系统的智能天线是由8个完全相

同的天线元素均匀分布在一个半径为R

的圆上组成的环形天线阵。在上行链路中,智能天线起最大功率比合并的作用,结合联合检测技术

实现空时联合检测;而在下行链路中,智能天线起下行波束赋形的作用,实现预先抑制干扰和补偿无线信道的功能。

TD-SCDMA系统采

用智能天线技术可以提高系统容量、减少用户间干扰、扩大小区覆盖范围、提高网络的安全性及实施用户精确定位等。

b.在W-CDMA系统中的应用

在W-CDMA系统采用的是自适应天线阵列技术。智能天线可以对高速率用户进行波束跟踪,起到空间隔离、消除干扰的作用;大大

增加系统容量;增加覆盖范围,改善建筑物中和高速运动的信号接收质量;提高信号接收质量,降低掉话,提高语音质量;减少发射功

率,延长移动台电池寿命;提高系统设计的灵活性。

c.在CDMA2000系统中的应用

在CDMA2000系统中采用的是自适应反馈智能天线系统。智能天线能够根据上行链路的导频信号来进行波束形成,得到智能天线增

益;同时根据接收到的用户信号来确定用户的位置,并形成指向用户方向的下行波束。采用自适应反馈智能天线的

CDMA2000系统与普通

的全向天线相比,能改善信干比及减小区间干扰,从而增加系统容量和吞吐量。

3 结束语

本文简要介绍了智能天线技术的概念、分类、基本原理、作用以及智能天线在移动通信系统中的应用。智能天线技术能在不增加带宽

的情况下大幅度提高系统的数据传输速率和传输质量,是无线通信领域的一个重大突破。智能天线技术作为增大通信系统容量的重要途径

成为了各类通信系统的关键技术之一。

参考文献:

[1]

王亚玲,司海峰,吕晓华等.关于第三代移动通信系统核心技术的研究[J].硅谷,2008(09)

[2]

黄和.浅谈移动通信关键技术的实际应用分析[J].中国科教创新导刊,2010(35)

[3]

康弘俊,杨远望.移动通信中的智能天线技术[J].乐山师范学院学报,2003(04)

[4]

崔雁松.移动通信技术[M].西安:西安电子科技大学出版社,2005.

[5]

郭梯云,邬国扬,李建东.移动通信[M].西安:西安电子科技大学出版社,2005.