渭河中游河道的历史变迁

- 格式:doc

- 大小:46.50 KB

- 文档页数:3

2021年陕西渭河暴雨洪水缘何刷新40年历史作者:秦延安来源:《黄河黄土黄种人·水与中国》2022年第01期2021年汛期,对于陕西人来说,感触最深的就是降雨的日子最多,多条河流洪水刷新历史纪录。

为什么陕西2021年降雨会如此多?渭河暴雨洪水超过2003年8月的洪水怎么没有出现溃堤险情?沿渭各地又是如何保证洪水安全过境的?固定降雨带形成持续强降雨受高空槽和副高外围暖湿气流共同影响,从9月下旬开始,陕西省提前进入华西秋雨期。

15日至19日的降雨刚刚结束,从22日开始,陕西再次出现强降雨,陕北南部、关中和陕南大部降大到暴雨,局地降大暴雨,整个降雨带在秦岭形成西北走向,横跨汉中、安康北部和秦岭,并延伸至咸阳、西安、渭南等市,持续6天。

降雨在28日结束,停了3天,从10月2日开始,又连续下了7天,降雨区域基本未变。

“从没见过这么大的雨,那雨简直不是下而是往下倒。

”说起当时的雨情,西安市民陈先生至今仍心有余悸。

高强度的降雨,刷新了陕西历史同期的降雨。

据陕西省水文水资源监测中心监测数据显示,9月1日至10月9日,近40天时间里,陕西省面平均降雨量达309.4毫米,其中陕北面平均降雨量199.6毫米、关中388.4毫米、陕南372.8毫米。

特别是关中、陕南的降雨几乎占到全年降雨量的一半多,这对于干旱少雨的陕西来说,可谓是破天荒。

受持续降雨影响,泾河、洛河、渭河、伊洛河,汉江、丹江、嘉陵江干支流全面涨水,特别是秦岭南山支流多条河流刷新历史数据。

据统计,9月1日8时至 10月9日8时,陕西全省共有72条河流95个水文站出现洪峰761次,其中有36条河流46个水文站出现超警戒洪峰198次,6条河流8个水文站出现超保证洪峰12次。

渭河先后出现2021年第1号、2号、3号洪水,并形成黄河2021年第1号、3号洪水。

这样接二连三的持续水情在渭河洪水记录里可谓是少有。

据陕西省水利厅有关专家介绍,2021年的陕西省雨水情具有以下特点:一是降水总量偏多、时空分布不均。

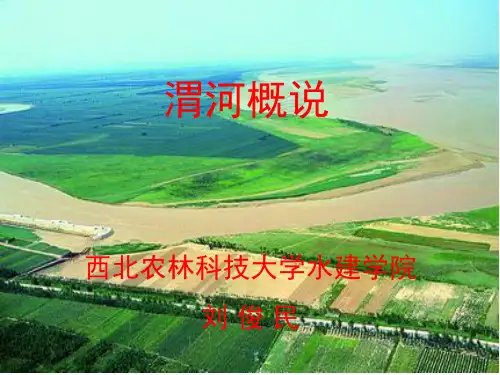

渭河渭河(Weihe River)渭河俗称“禹河”,是黄河右岸第一大支流。

发源于甘肃省渭源县西南海拔3495米的鸟鼠山北侧,源头海拔1383米,干流自西向东流经甘肃省的渭源、武山、甘谷、天水市北道区四县区后,于宝鸡市陈仓区风阁岭镇进入陕西省,东西横贯宝鸡、杨凌、咸阳、西安和渭南五市(区),在潼关县港口镇注入黄河。

关于渭河的源头,《水经注》和《山海经》都有详细记述。

《水经注》记载:“渭水出首阳县首阳山渭首亭南谷。

山在鸟鼠山西北。

此县有高城岭,岭上有城,号渭源城,渭水出焉。

”《图解山海经》记载:“鸟鼠同山,山中有鸟鼠同穴,鸟的名字叫,鼠的名字叫鼵,它们穿凿地面数尺深,鼠在里边,鸟在外边,二兽和睦相处。

……渭水从这座山发源,然后向东流入黄河。

”1、概述1.1流域范围渭河流域位于我国西北黄土高原东南地区,地理位置在东经106°18′-110°37′,北纬33°42′-37°20′之间。

北为黄土高原,南为秦岭山区,干流全长818公里。

流域涉及甘肃省的定西市、平凉市、庆阳市、天水市,宁夏回族自治区的固原市,陕西省的宝鸡市、杨凌区、咸阳市、西安市和渭南市共三省(区)10个地区84个县(市、区),流域总面积134934平方公里。

其中甘肃占44.1﹪、宁夏占6.1﹪、陕西占49.8﹪。

渭河按河流形态可分为三段,宝鸡峡大坝以上为上游,河长430公里,河道狭窄,河谷川峡相间,水流湍急;宝鸡峡至咸阳铁路桥段为中游,河长180公里,河道较宽,多沙洲,水流分散;咸阳至入黄口为下游,河长208公里,比降较小,水流较缓,河道泥沙淤积。

渭河在陕西境内干流长502.4公里,流域面积67100平方公里,占陕西省总面积的32.6﹪。

1.2地形地貌渭河流域地形为西高东低,西部最高处海拔 3495米,自西向东地势逐渐变缓,河谷变宽,汇入黄河口的高程与最高处高程相差 3000多米。

主要山脉北有六盘山、陇山、子午岭、黄龙山;南有秦岭,最高峰太白山,海拔 3767 米。

简述历史上黄河改道过程黄河,中国的母亲河,承载着中华民族的沧桑和兴衰。

然而,由于地质构造的变化以及人类活动的影响,黄河的河道并非一成不变。

历史上,黄河曾多次改道,给中国的社会经济发展和人民生活带来了巨大的影响。

黄河改道的过程可以追溯到几千年前的夏朝时期。

根据考古学家的研究,夏朝时期的黄河河道主要位于今天的河南省和山东省之间。

然而,随着时间的推移,黄河的河道发生了变化。

据史书记载,黄河在春秋战国时期曾向北偏移,越过了山东半岛,注入渤海。

这次黄河的改道给山东地区带来了河道淤积、洪水泛滥等问题,给当地的农业生产和人民的生活造成了严重的影响。

在历史的长河中,黄河又在唐朝时期发生了一次较大规模的改道。

据记载,唐朝时期的黄河河道位于今天的河南省和山东省之间,但由于地质构造的变化以及人类的活动,黄河的河道逐渐向东北方向移动。

唐朝时期的黄河改道主要是因为河道淤积和堤坝破坏导致的。

这次黄河改道使得河南地区的农田受到严重的水患,给当时的农业生产和人民的生活带来了巨大的困扰。

随着时间的推移,黄河的河道继续发生变化。

到了元朝时期,黄河的河道又一次发生了较大范围的改道。

元朝时期的黄河河道位于今天的山东省和河北省之间,但由于河道淤积和水流变化,黄河逐渐向东南方向移动。

这次黄河改道使得山东地区的农田遭受了严重的水患,给当地的农业生产和人民的生活带来了巨大的影响。

近代以来,随着水利工程的发展和人类活动的影响,黄河的改道问题得到了一定的缓解。

然而,黄河的河道仍然具有一定的不稳定性,时刻威胁着沿岸地区的农业生产和人民的生活。

为了解决黄河改道问题,中国政府采取了一系列的措施,如修建堤坝、疏浚河道、治理河岸等,以保护沿岸地区的安全和发展。

黄河改道是中国历史上重要的自然现象之一。

黄河的改道给中国的社会经济发展和人民的生活带来了巨大的影响。

尽管近年来通过人类的努力,黄河改道问题得到了一定的缓解,但我们仍然要高度重视黄河的河道变化,加强对黄河的治理和保护,以确保河岸地区的安全和发展。

最美家乡河—陕西渭河黎鹏;周佩【期刊名称】《西部大开发》【年(卷),期】2018(000)006【总页数】4页(P98-101)【作者】黎鹏;周佩【作者单位】陕西省渭河生态区管理局;陕西省渭河生态区管理局【正文语种】中文渭河是八百里秦川的生命线,也是陕西人民的“母亲河”。

渭河发源于甘肃省渭源县鸟鼠山,流域面积涉及甘肃、宁夏、陕西三省(区)13.5万平方公里,干流全长818公里。

从宝鸡市陈仓区凤阁岭进入我省,从渭南市潼关县汇入黄河,境内河道长512公里,流域面积6.75万平方公里。

渭河之水养育着陕西省64%的人口,灌溉着两岸1400多万亩良田,沿线大中城市密集,集中着全省65%的生产总值,是我国工农业、国防、科研和教育的重要基地。

这是一条乡情的河。

渭河自西向东横贯关中平原,2000多万人民聚居在河的两岸,在渭河之水的滋养下繁衍生息,也有了母亲一样的浓浓乡情。

渭河的水灌溉着家乡的土地,成就了“关中粮仓”的美誉,一代又一代人在富庶的土地上度过了安居乐业的幸福时光。

人们在肥沃的土地上耕耘,在滔滔的河流里行船打鱼,形成了传统农耕生活的美好回忆。

渭河两岸美丽的村庄、古老的渡口、蜿蜒的河道都是浓浓乡情的美丽见证,折射着两岸世代人们的希望和梦想。

其实,每一条河流都是乡情的堆积和寄托,而渭河,作为陕西的“母亲河”,就是陕西最大的思乡之河。

宝鸡石鼓山景区这是一条生态的河。

曾经的渭河大河泱泱,水碧浪青,鸟飞鱼翔,是一条充满诗情画意的河流,是历代文人雅士长久追逐和吟咏之地。

唐朝诗人冷朝阳感叹渭水之滨不是江南胜似江南:“晚来清渭上,疑似楚江边。

鱼网依沙岸,人家傍水田。

”然而,随着经济社会发展,渭河出现了水资源枯竭、水生态恶化、水污染严重、防汛问题突出等诸多问题。

经过2011年至2015年的全线综合整治,渭河健康生命正在恢复。

宝鸡百里画廊渭河生态景观带将两岸美景串成了夺目明珠,沿途有风景秀美、荷塘摇曳的眉县灞渭生态湿地公园,有被评为“国家水利风景区”的渭河岐山段北岸的岐渭水利风景区,这里百鸟栖息、芦苇荡漾、渔舟唱晚,美景如画;渭河杨凌段水清天蓝的水面景观在阳光的映衬下越发醉人,与大堤上优美的滨河景观带遥相呼应;依托古咸阳秦汉历史文化背景打造的渭河咸阳湖景观,有“渭滨公园”“统一广场”“古渡遗址”“渭水晚情”等景点装扮,人与自然和谐统一的城市风情、古都咸阳厚重的历史文化在这里交相辉映;西咸新区秦汉新城段渭河综合整治工程依托当地微地形修建的休闲娱乐广场,草绿林茂、空气清新、环境宜人,该段工程荣获了“绿色中国—2014年环保成就奖”之“杰出环境治理工程奖”;西安草滩段平整的堤顶道路、碧波荡漾的徐徐渭水、鱼翔浅底的如画风景,犹如世外桃源;灞渭桥车游湿地作为全国首家车游湿地,水域辽阔、候鸟成群、芦苇飘荡、风光旖旎,以其独特的原生态景观、舒适的自驾游观赏模式,吸引八方游客;徜徉于渭南城区段的滩区生态景观公园,犹如置身花海,格桑花、油菜花、油葵花竞相绽放,吸引着游人驻足观赏,流连忘返。

渭河盆地演化模式渭河盆地是位于中国陕西省的一个地理区域,它的演化模式是一个引人入胜的话题。

在漫长的地质历史中,渭河盆地经历了多次演化过程,形成了独特的地貌景观和丰富的自然资源。

渭河盆地的演化模式可以追溯到数百万年前的第四纪冰川时期。

当时,冰川在这个地区形成了厚厚的冰盖,改变了地表的形态。

随着冰川的融化,大量的冰水和冰碛物填满了盆地,形成了湖泊和河流。

随着时间的推移,气候变暖,渭河盆地的冰川逐渐消退。

冰水的冲刷和沉积作用造就了盆地内的平原和丘陵地貌。

同时,渭河盆地的地下水也开始发育,形成了丰富的地下水资源。

在地质构造的影响下,渭河盆地逐渐形成了复杂的地下构造。

断裂、褶皱和岩性变化等地质作用使得盆地内地层分布不均,形成了丰富的矿产资源。

盆地内的煤炭、石油、天然气等矿产资源对于当地经济的发展起到了重要作用。

除了地质构造的影响,渭河盆地的演化还受到了水文地质条件的影响。

盆地内的河流、湖泊和地下水体系相互交织,形成了复杂的水文地质格局。

这种格局对于盆地内的水资源的分布和利用具有重要意义。

在人类活动的影响下,渭河盆地的演化模式也发生了一定的改变。

人类的农业、工业和城市化过程对于盆地的地表和地下水资源造成了一定的压力。

过度的地下水开采和水土流失等问题已经成为了盆地生态环境保护的重要课题。

总的来说,渭河盆地是一个具有丰富地质和水文地质背景的地区。

它的演化模式受到了冰川、地质构造和水文地质等因素的共同影响。

人类的活动也对盆地的演化产生了一定的影响。

了解和研究渭河盆地的演化模式,对于合理利用和保护该地区的自然资源具有重要意义。

渭河水系廊道与古都西安城址变迁的关系研究崔玲刊发于《华中建筑》2009年第02期摘要借用历史地理学的方法探讨了古都西安的选址、建设、迁移与渭河水文和河道变迁的密切相关,研究发现城市经历了城市生活用水从依赖渭河水源到改用支流水源,交通以渭河航运为主到依赖漕渠再到缺乏航运条件,城址从渭河北岸迁移到渭河南岸,从靠近渭河到远离渭河的变化过程。

深入探索研究渭河流域历史上城市发展迁移与渭河变化的互动关系问题,不仅对于科学地理解西安及其周边地区历史上“城-水”关系的变迁规律具有重要的理论意义,同时,对于渭河中下游地区各类型城市的生态化建设,也可提供一定的历史经验借鉴。

关键词古都西安选址迁移渭河水文河道变迁Abstract This article discusses the close relationship between the location, construction, migration of the ancient Xi’an and the hydrology and change of waterway of Wei River, finds out the city experiences changes in several aspects: the life water source changes from the Wei River to its branch; the transportation way changes from relying on the Wei River shipping to on canal and then to suffering the lack of shipping condition; The city site migrates from the north bank of Weihe River to the south bank, and from being close to the river to being far away from it. This study not only has the important theory significance to well understanding the vicissitude rule of “city-water” relationship b etween Xi'an city and its circumjacent zones in history, but also provides certain historic experience for the ecological construction of cities along middle and lower reaches of Wei River.Key Words Ancient Xi'an, Location, Migration, Hydrology of Wei River, Vicissitude of waterway古代城市的选址、建设、发展、迁移历来注重与自然环境、自然资源之间的相互作用和相互影响。

中国黄河流域水利工程的历史变迁研究中国黄河流域作为中国古代文明的发源地之一,历史上一直受到水患的困扰。

早在公元前2000年左右,人们就开始探索治水方法,但是由于技术和资金的限制,效果并不明显。

直到隋唐时期,人们开始大规模修建水利工程,解决黄河流域的水患问题。

随着时代的发展,水利工程的形式也发生了很大的变化,本文将从历史上的角度,系统地探讨中国黄河流域水利工程的历史变迁。

一、隋唐时期的水利工程隋唐时期是中国古代水利工程史上的一个重要时期。

在唐太宗时期,黄河流域发生了一次大水灾,唐太宗下令修建了“大通河”,以解决水患问题。

这是中国历史上第一条人工开凿的运河,也是世界上最早的运河之一。

大通河的修建不仅解决了黄河流域的水患问题,同时也促进了经济的发展。

在隋唐时期,除了大通河,还有很多其他的水利工程被修建,如:洛阳老城区的董氏渠和宋城区的开封渠等。

这些水利工程在后来的历史上也起到了重要的作用。

二、明清时期的水利工程明清时期,随着经济的发展和农业的兴盛,水利工程得到了更多的关注和投资。

在黄河流域,明清时期修建了许多水利工程,如:宜川灌溉工程、泗水渠、汜水渠等。

这些水利工程的修建,使得黄河流域的耕地增加了很多,粮食产量也大大提高。

同时,蒸汽机的发明以及铁路的兴建,也为水利工程的建设提供了更强大的动力。

三、现代水利工程的建设20世纪初,中国的水利工程进入了一个新的阶段。

在民国时期,中国开始大力修建水利工程,以应对水患和旱灾等自然灾害。

北洋政府时期,黄河水利委员会成立,开始了第一次黄河改道的工程。

这次工程使用了现代科技,如动力机器和计算机控制系统等,在水利工程史上创造了新的纪录。

1949年后,中国的水利工程进入了一个飞速发展的时期。

在新中国成立后的头20年,大规模修建了许多重点水利工程,如:三峡水利枢纽工程、黄河三角洲防洪工程、黄河南段综合治理工程等。

这些水利工程的建设,使得中国在治水和利用水资源方面取得了重大的进展。

黄河水系黄河发源于青海巴颜喀拉山北麓,流经青、甘、宁、内蒙古、陕、晋、豫、鲁等8个省(区)入海,全长5464公里,流域面积75.24万平方公里,年均径流574亿立方米,输沙量16亿吨。

陕境秦岭以北河流皆属黄河水系。

入黄二级支流除泾、洛二河与渭河齐名而记外,其余列一级支流之下。

一、黄河干流黄河流经内蒙古南托克托河口镇,即进入中游,由东偏南行至河口南下,穿行于陕晋峡谷之中,至府谷墙头村进入陕境,南流经神木、佳县、吴堡、绥德、清涧、延川、延长、宜川、韩城、合阳、大荔等县(市),至潼关折向东行于沙坡出境,全长715.6公里,为陕晋两省界河。

此段黄河在禹门口分成自然特征迥然不同的上下两段,禹门口以上583.1公里穿行于黄土高原中心地带的峡谷之中,平均比降0.95‰,河流深切基岩,两岸峰峦重叠,河流弯曲狭窄,府谷、吴堡间谷宽600米~800米,吴堡以下谷宽缩至200米~600米。

沿河多滩碛,大的有30多处,以府谷雾迷浪最为驰名。

再南进入宜川境壶口,河床由宽400米收缩成深30米宽50米的窄槽,黄河北来,至此倾泻于西崖,悬注如壶,故名壶口,其瀑布奇观闻名中外。

下游河槽俗称“十里龙槽”,两岸巉岩危石耸峙,两座巨石屹立河中,俗谓孟门,相传为大禹治水开始的地方。

下与龙门峡谷相衔接,向南直抵禹门口。

因龙门山与梁山东西对峙,石壁相对如门,水如蛟龙腾涌,故称龙门,相传为大禹所凿,又名禹门。

禹门口以下至潼关132.5公里,河流进入汾渭地堑,河床为冲积层所构成,河宽展至3公里~18公里,比降只有0.3‰~0.6‰,成为强烈的堆积游荡性河道,河道淤积多变,通常称为“小北干流”。

据调查,明万历年间(1573~1619)至今400年内,地面淤高16米,年均淤高0.04米。

三门峡建库以后,淤积加快,近50年淤积达5米以上,平均年淤高大于0.1米。

此段在丰水丰沙之年常有“淤滩刷槽”现象发生,又名“揭河底”,可使河床局部下切2米~4米,最深可达9米,1951年~1977年已出现8次,每次揭底之后又逐渐回淤,多则3年~4年,少则当年即复原状。

渭河流域重点治理规划前言渭河是黄河的第一大支流,涉及甘肃、宁夏、陕西三省〔自治区〕,从西至东横贯富饶的关中平原。

渭河流域在黄河治理开发中占有重要地位,同时,作为西北经济发达地区,在区域经济进展和西部大开发中也具有重要作用和战略意义。

新中国成立以来,专门是1960年三门峡水利枢纽建成并采取蓄水运用,致使渭河下游河道淤积,产生了较为严峻的防洪问题以后,在不断对三门峡水库改建的同时,开展了对渭河下游的治理。

1990年以后,来水来沙条件发生变化,渭河下游防洪问题更加突出,为此,进一步加强了渭河下游防洪工程和库区返迁移民防洪保安等工程的建设。

通过多年的综合治理和防护建设,初步建立了由干、支流堤防与河道整治工程组成的防洪工程体系,在一定程度上改善了库区及渭河下游的防洪条件,促进了流域内经济社会进展。

然而,渭河的治理开发与三门峡水库的阻碍和流域经济社会进展的要求还不相适应。

随着经济社会的快速进展,渭河流域专门是中下游地区显现了防洪形势严肃、水资源短缺、水污染加剧和水土流失治理缓慢等问题,迫切需要在统一规划的基础上加快流域综合治理。

渭河治理受到党中央、国务院的高度重视和有关专家及社会各界的普遍关注。

2001年12月,中央领导作出重要批示:〝渭河综合治理要列入重要议程,第一要充分论证,做好规划〞。

为贯彻中央领导批示精神,依照水利部的统一安排,2002年5月,由水利部黄河水利委员会牵头,成立了由水利部有关司局和流域内甘肃、宁夏、陕西三省〔自治区〕参加的渭河流域综合治理规划编制工作和谐领导小组及规划编制组,开展了渭河流域综合治理规划编制工作。

在规划编制过程中,采取开放式工作和联合集中办公,多次进行了现场查勘、调研和征求各方意见;规划和谐领导小组于2002年5月、8月和2003年7月分别在郑州、西安召开了三次工作会议,研究解决规划编制工作中的问题,征求甘肃、宁夏、陕西三省〔自治区〕的意见。

水利部对规划编制工作高度重视,部领导多次听取汇报并做出重要指示。

渭河中游河道的历史变迁

2011-06-07 13:32:27来源:咸阳城建网

渭河是关中平原一条古老的河流,在地质年代的第四纪中更新世形成了完整水系。

渭河源于甘肃省渭源鸟鼠山,穿越关中盆地,至潼关注入黄河,全长818公里。

一般将渭河宝鸡峡以上划为上游,宝鸡至咸阳为中游,咸阳以下为下游。

上游坡陡流急,冲刷力强;中游水流减缓,

淤积严重,下游纵坡平缓,横向摆动大。

渭河流域是中华民族的发源地之一,至今已发现过众多新石器时代遗址。

中国历史上最早建立统一王朝的周、秦就发源于渭水流域。

《诗经》《尚书》及以后的史籍中对渭水多有记载。

汉、唐之际,渭河对长安城的屏障和交通运输都有重要的作用。

古诗中有关渭水的诗句比比皆是,“渭水银河清,横天流不息”(李白),“静读古人书,闲钓清渭滨,”(白居易),“渭水冻无波,终南翠色多”(魏野)......一幅幅生动的青山绿水、天人合一的美景。

近两千多年来,渭河水系逐渐演变,而繁衍生息在这里的人们的生活和生产,以及依河而建的城市也发生着巨大变化。

所谓渭河的历史变迁,主要是指水质水量和河道的变化,渭河水质不断恶化,水量逐渐减少,这是不争的事实,而渭河河道侧蚀北移,也已经得到确认。

1渭河北移的地质因素

形成现代地质地貌的新构造运动,在关中地区最明显的表现是垂直差异运动,主要包括秦岭的强烈抬升和骊山断块的隆起。

秦岭是中国大陆南北的分界线,第三纪以来,强烈的地壳运动使秦岭山地显著隆起,上升速度是0.7——1毫米/年,经过几十万年漫长的地质年代,秦岭山体形成高山峻岭。

骊山是在断块上升的基础上,由流水侵蚀剥蚀而成的低山,海拔1000——1200米,受新构造运动影响,骊山断块不断隆起,并牵动周围地块抬升,上升速度为1.5毫米/年。

秦岭和骊山的上升持续至今,它们的上升还带动邻近黄土台原一同升高,一边是不断升高的山地和台原,一边是渭河冲积、洪积平原,这样,在关中平原一带形成了南高北低的局部地貌,迫使渭河不断北移。

2渭河北移的水文因素

渭河南岸支流众多,水流湍急。

汉唐时期著名的“八水绕长安”,有六水是渭河南岸支流,又有秦岭72峪之说,每个峪口都是一个小的支流。

著名的有沣河、灞河、浐河、黑河、涝河,这些河流具有明显的山区河流特点,河道纵坡变化明显,谷短、坡陡、流急,尤其是降雨季节,水流倾泻而下,形成巨大冲力,将渭河水流推向北岸。

而渭河北岸仅有泾河、石川河等少数几条支流,水流缓慢,河道纵坡变化较小,泾河主河道平均比降为0.25%,远小于渭河南岸支流黑河的0.88%,沙河的4.1%。

河流比降的变化,决定水流速度大小的不同。

渭河南岸支流急流而下,与北岸支流缓缓流入,对渭河主流的挤推作用大不相同,这是水力的因素。

其次,由于渭河南岸支流携带大量泥沙堆积在入渭的河口地区,形成类似三角洲式的沙滩,对渭河水流的北移起到了顶托作用。

另外,渭河两岸组成物质不同,北岸地表组成物质质地较细,抗冲击力小于南岸,加之渭河北岸有地质断层活动,更加剧了渭河的侧蚀北移。

3渭河北移的历史地理证据

由于渭河的侧蚀北移,使一些历史地名、历史事件发生地的相对位置有了变化,后世因此产生不同的说法。

幸好有文献记载,考古新资料的出现,重新确定了这些地名和位置,同时更加印证了渭河北移的事实。

三渭桥(即东渭桥、西渭桥、中渭桥)在历史上赫赫有名。

中渭桥就是秦都咸阳的横桥,汉代称渭桥、便门桥,后来因有东渭桥、西渭桥而改称中渭桥。

据《汉书文帝纪》引苏林注曰:“渭桥在长安北三里”,苏林是三国时期的魏国人。

《水经注疏》引《雍州图》说:“渭桥在长安北二里横门外”,汉代横门遗址在西安市西北的草滩农场,这里已在渭河以南十几里。

二、三里和十几里的差距是非常明显的,有人据此推断从汉代至今,渭河向北移动了十里以上,平均每年北移2米。

东渭桥为汉代所建,到了唐代,东渭桥是长安城东去的主要通道,在军事、经济上具有重要的地位。

1979年在高陵县耿镇白家嘴西北出土了一座完整的石桥,同时出土的“东渭桥碑记”,详细记述了唐开元九年(721年)京兆府美原县(今富平境内)、华原县(今耀县)等修建东渭桥的事迹,说明此桥是东渭桥无疑。

有趣的是这座石桥不是在河水中而是在渭河以南5里的田野之中。

这是渭河北移的铁证。

其他的证据还有很多,比如:在两年前发掘的咸阳古渡遗址稍东的渭河主河道南侧,曾出现过两组四排木桩遗址,应是近代渭桥的柱

础,可惜被2003年的洪水泥沙淹没;根据长陵车站附近发掘出的秦咸阳宫一号、三号宫殿遗址规模,多数专家认为,秦咸阳城的大部分已被渭河淹没;沣河入渭口由古沙河不断东移;唐代曾经非常显赫的大将军李晟墓距今渭河北岸仅30米等等,都证明了渭河向北迁移的趋势。

对比不同时代志书的记载,也能发现这一规律。

《元和郡县图志》《长安志》说渭北的兴平县据渭河29公里,清雍正时距河20里,到了1923 年,《重修兴平县志》记载,兴平距渭河十余里,原来与周至县以渭河为界,至此成为县境河。

渭南的户县,宋代“渭水去县17里”,清时为30里,现在已超过30里,武功县北唐代有兴善宫,到明代已没于渭。

咸阳、眉县、周至也有类似的记载。

历史时期侧蚀北移的渭河,已经被现代的混凝土堤坝所束缚,由于水量的减少,渭河主流不会发生大的迁徙,但是渭河北岸长期遭受侧向压力的事实确实存在。

在渭河综合整治过程中,应当采取一定的措施,适当加强对北岸的防护,避免发生大的人为灾害。

评论主编信箱。