2021侗族的风俗习惯

- 格式:doc

- 大小:30.05 KB

- 文档页数:13

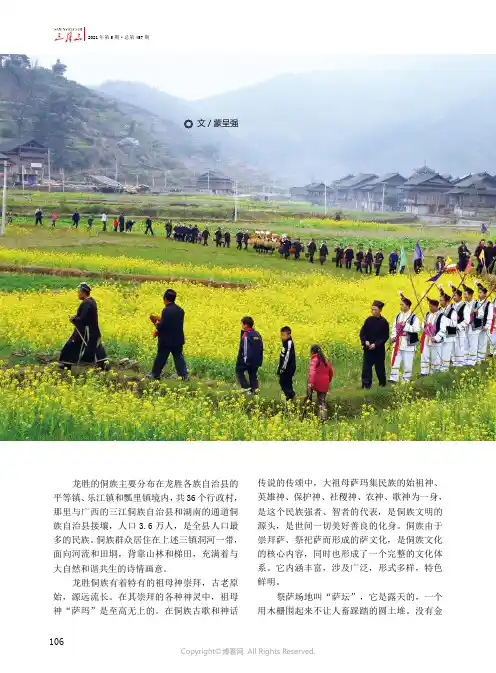

1062021年第5期·总第457期侗族祭萨节文/蒙呈强龙胜的侗族主要分布在龙胜各族自治县的平等镇、乐江镇和瓢里镇境内,共36个行政村,那里与广西的三江侗族自治县和湖南的通道侗族自治县接壤,人口3.6万人,是全县人口最多的民族。

侗族群众居住在上述三镇洞河一带,面向河流和田垌,背靠山林和梯田,充满着与大自然和谐共生的诗情画意。

龙胜侗族有着特有的祖母神崇拜,古老原始,源远流长。

在其崇拜的各种神灵中,祖母神“萨玛”是至高无上的。

在侗族古歌和神话传说的传颂中,大祖母萨玛集民族的始祖神、英雄神、保护神、社稷神、农神、歌神为一身,是这个民族强者、智者的代表,是侗族文明的源头,是世间一切美好善良的化身。

侗族由于崇拜萨、祭祀萨而形成的萨文化,是侗族文化的核心内容,同时也形成了一个完整的文化体系。

它内涵丰富,涉及广泛,形式多样,特色鲜明。

祭萨场地叫“萨坛”,它是露天的,一个用木栅围起来不让人畜踩踏的圆土堆。

没有金Copyright©博看网. All Rights Reserved.107芦笙队外出做客,年轻人上山砍树、下河放排,都要来到萨坛前约法三章并祈求平安。

每年农历二月的第一个卯日,是萨的生日,这一天被办成了色彩纷呈的祭萨节,成为全方位展示侗族文化的大平台。

有规矩有讲究的祭祀仪式是祭萨节的亮点,祭祀是师公一个人的事,但仅仅是一个引子。

接下来的歌舞表演才是节日的重头戏,那是村人激情的释放。

唱萨的耶歌,众人整齐的脚步声,像卷起一阵旋风;款师宣讲缅怀祖先迁徙和创业的款词,众人的应和,像春雷声声;踩着立春的鼓点,春牛舞出行了,十二道农活被歌声舞步包装得浪漫唯美;裹挟着灭虫除害的威力,草龙驾着雄风腾空了。

侗族大歌、琵琶歌、笛子歌、双歌、换段歌、劳动歌、生活歌、礼俗歌、情歌……或热烈奔放,或委婉悠扬,无不蕴藉优雅,律清韵长,无不体现萨玛开启的侗族文化的根深叶茂。

节目表演结束,众人又兴致勃勃地来到长长的合拔饭宴席,品尝各自带来的美酒佳肴,按酒歌的节奏喝转转酒和交杯酒。

今年芒种节气吃什么传统食物_2021芒种吃什么传统美食芒种时气候开始炎热,是消耗体力较多的季节,要注意补充水分,多喝水。

既然这样,那你知道芒种节气有什么饮食习俗吗?下面给大家带来一些关于今年芒种节气吃什么传统食物,供大家参考。

目录芒种吃什么传统食物蛋:芒种节气吃蛋,不仅能经受“疰夏”考验,还能带来生活圆满。

芒种节气有吃蛋的习俗,能预防暑天常见的食欲缺乏、身倦肢软、消瘦等苦夏症状。

煮梅:在南方,每年五、六月是梅子成熟的季节,三国时有“青梅煮酒论英雄”的典故。

新鲜梅子大多味道酸涩,难以直接入口,需加工后方可食用,这种加工过程便是煮梅。

节气茶:为迎接芒种节气,我国江西一带还有芒种节气饮茶的习俗,说是不饮立夏茶,会一夏苦难熬,可以保证整个夏天不会犯困。

君踏菜:宁波人芒种节气还有吃君踏菜的传统,君踏菜是芒种节气前后上市的一种时令蔬菜,据说吃了君踏菜后夏天不会生痱子,皮肤会像君踏一样光滑。

这样的食材可以有清热解毒的作用,而且还可以保护肌肤,适合芒种节气食用。

芒种习俗嫁树芒种是农忙季节,在山西荣河开始收获大、小麦,当地人称之为“农忙”。

有谚语说:“麦黄农忙,秀女出房。

”因此在此节气,妇女也要下地帮助度过“农忙”。

而在河北盐山则是在“忙中”这天有“嫁树”的习俗。

就是用刀子在枣树上划几下,寓意可以多结果实。

送花神芒种时节送花神是一种古老的民间祭祀习俗。

人们认为,芒种已过,百花开始凋零,花神退位,故民间多在芒种日举行祭祀花神的仪式,饯送花神归位,同时表达对花神的感激之情,盼望来年再次相会。

是日,人们要设案供物,焚香祭祀,来为花神饯行。

曹雪芹在《红楼梦》第二十七回写芒种节道:“那些女孩子们,或用花瓣柳枝编成轿马的,或用绩锦纱罗叠成干旄旌幢的,都用彩线系了。

每一颗树上,每一枝花上,都系了这些物事。

满园里绣带飘飘,花枝招展。

按照古老的说法,芒种过后,各种盛开的鲜花开始凋落,花神退位,人们便会隆重地为她践行,以表示感激之情,期盼来年再次相会,这就是送花神。

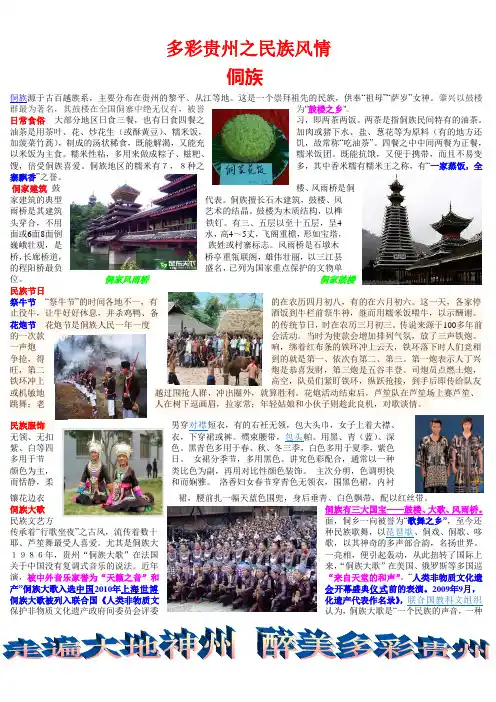

多彩贵州之民族风情侗族 侗族源于古百越族系,主要分布在贵州的黎平、从江等地。

这是一个崇拜祖先的民族,供奉“祖母”“萨岁”女神。

肇兴以鼓楼群最为著名,其鼓楼在全国侗寨中绝无仅有,被誉为"鼓楼之乡"。

日常食俗 大部分地区日食三餐,也有日食四餐之习,即两茶两饭。

两茶是指侗族民间特有的油茶。

油茶是用茶叶、花、炒花生(或酥黄豆)、糯米饭,加肉或猪下水、盐、葱花等为原料(有的地方还加菠菜竹蒿),制成的汤状稀食,既能解渴,又能充饥,故常称“吃油茶”。

四餐之中中间两餐为正餐,以米饭为主食。

糯米性粘,多用来做成粽子、糍粑、糯米饭团。

既能抗饿,又便于携带,而且不易变馊,倍受侗族喜爱。

侗族地区的糯米有7,8种之多,其中香米糯有糯米王之称,有“一家蒸饭,全寨飘香”之誉。

侗家建筑 鼓楼、风雨桥是侗家建筑的典型代表。

侗族擅长石木建筑,鼓楼、风雨桥是其建筑艺术的结晶。

鼓楼为木质结构,以榫头穿合,不用铁钉。

有三、五层以至十五层,呈4面或6面8面倒水,高4~5丈,飞阁重檐,形如宝塔,巍峨壮观,是族姓或村寨标志。

风雨桥是石墩木桥,长廊桥道,桥亭重瓴联阁,雄伟壮丽,以三江县的程阳桥最负盛名,已列为国家重点保护的文物单位。

侗家风雨桥 侗家鼓楼 民族节日祭牛节 “祭牛节”的时间各地不一,有的在农历四月初八,有的在六月初六。

这一天,各家停止役牛,让牛好好休息,并杀鸡鸭、备酒饭到牛栏前祭牛神,继而用糯米饭喂牛,以示酬谢。

花炮节 花炮节是侗族人民一年一度的传统节日,时在农历三月初三。

传说来源于100多年前的一次款会活动。

当时为使款会增加排列气氛,放了三声铁炮。

一声炮响,绑着红布条的铁环冲上云天,铁环落下时人们竞相争抢,得到的就是第一、依次有第二、第三。

第一炮表示人丁兴旺,第二炮是恭喜发财,第三炮是五谷丰登。

司炮员点燃土炮,铁环冲上高空,队员们紧盯铁环,纵跃抢接,到手后即传给队友或机敏地越过围抢人群,冲出圈外,就算胜利。

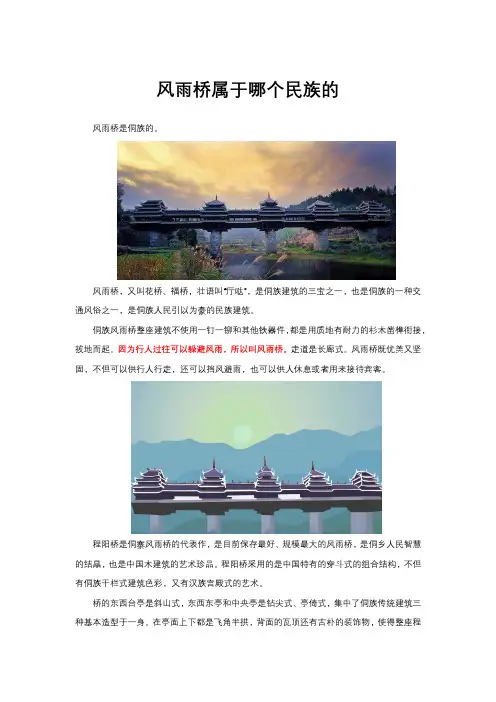

风雨桥属于哪个民族的风雨桥是侗族的。

风雨桥,又叫花桥、福桥,壮语叫“厅哒”,是侗族建筑的三宝之一,也是侗族的一种交通风俗之一,是侗族人民引以为豪的民族建筑。

侗族风雨桥整座建筑不使用一钉一铆和其他铁器件,都是用质地有耐力的杉木凿榫衔接,拔地而起。

因为行人过往可以躲避风雨,所以叫风雨桥。

走道是长廊式。

风雨桥既优美又坚固,不但可以供行人行走,还可以挡风避雨,也可以供人休息或者用来接待宾客。

程阳桥是侗寨风雨桥的代表作,是目前保存最好、规模最大的风雨桥,是侗乡人民智慧的结晶,也是中国木建筑的艺术珍品。

程阳桥采用的是中国特有的穿斗式的组合结构,不但有侗族干栏式建筑色彩,又有汉族宫殿式的艺术。

桥的东西台亭是斜山式,东西东亭和中央亭是钻尖式、亭倚式,集中了侗族传统建筑三种基本造型于一身。

在亭面上下都是飞角半拱,背面的瓦顶还有古朴的装饰物,使得整座程阳桥既有飞龙腾空之势,又寓意着风调雨顺、国泰民安。

侗族是中国少数民族之一,民族语言是侗语。

侗语主要分布在贵州、湖南、广西、湖北等地区,主要从事农业,农业主要种植水稻,而且种植历史悠久,农业的生产水平已经达到很高的水平。

侗族先民在先秦以前的文献中被称为“黔首”,一般认为侗族是从古代百越的一支发展而来。

侗族主要从事农业,农业以种植水稻为主,种植水稻已有悠久的历史,兼营林业,农林生产均已达到相当高的水平。

侗族地区的万山丛岭中夹杂着许多当地称为“坝子”的盆地。

侗族主要分布在贵州省的黔东南苗族侗族自治州、铜仁地区,湖南省的新晃侗族自治县、会同县、通道侗族自治县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县,广西壮族自治区的三江侗族自治县、龙胜各族自治县、融水苗族自治县,湖北省恩施土家族苗族自治州等地。

根据《中国统计年鉴-2021》,中国境内侗族的人口数为3495993人。

关于贵州的风俗贵州地处中国中南部,是一个多民族、多文化、多彩的省份。

这里的风俗独具特色,深受游客喜爱。

本文将为大家介绍贵州的风俗文化,包括传统民俗、节日习俗以及饮食文化等方面。

一、传统民俗1.苗族银饰苗族是贵州的一个重要民族,他们善于制作银饰,银饰是苗族女性的重要装饰品。

苗族银饰种类繁多,包括耳环、项链、手镯、腰带等,每一种银饰都有其独特的设计和寓意。

2.侗族歌舞侗族是贵州的另一个重要民族,他们有着丰富多彩的歌舞文化。

侗族歌舞形式多样,有舞龙、舞狮、木偶戏、花灯戏等。

这些歌舞表达了侗族人民对生活、自然、祖先等的崇敬和感激之情。

3.布依族蜡染布依族是贵州的另一个重要民族,他们善于制作蜡染布。

蜡染是一种传统的手工艺,其制作过程需要经过多次染色和蜡涂抹,最终形成图案。

蜡染布不仅具有实用价值,还是布依族文化的重要组成部分。

二、节日习俗1.苗年苗年是苗族传统的新年节日,通常在农历十月初一至十五之间举行。

苗年期间,苗族人民会进行各种庆祝活动,包括舞狮、舞龙、打铜鼓、唱苗歌等。

此外,苗族人民还会进行祭祖、祈福等传统仪式。

2.侗族花山节花山节是侗族传统的节日,通常在农历三月初八至十五之间举行。

花山节期间,侗族人民会进行各种庆祝活动,包括舞龙、舞狮、打花灯、唱侗歌等。

此外,花山节还有祭祖、祈福等传统仪式。

3.龙舟节龙舟节是贵州传统的节日,通常在农历五月初五之际举行。

龙舟节期间,人们会进行龙舟比赛、吃粽子、赛艇等活动。

此外,还有燃放艾草、挂菖蒲、贴五色丝等传统习俗。

三、饮食文化1.酸汤鱼酸汤鱼是贵州的传统美食,以鱼肉和酸汤为主要原料,口感酸辣爽口,非常开胃。

酸汤鱼的做法复杂,需要选用新鲜的鱼肉和各种调料,烹饪时间也较长。

2.酸菜鱼酸菜鱼是贵州的另一道传统美食,也是一道酸辣口味的菜肴。

酸菜鱼以鱼肉和酸菜为主要原料,口感鲜美,有利于开胃消食。

酸菜鱼的做法相对简单,适合家庭烹饪。

3.酸辣粉酸辣粉是贵州的传统小吃,以面粉和各种调料为主要原料,口感酸辣爽口。

概述:聚居在中国湖南、贵州、⼴西 3省区相毗邻的⼴⼤地区,⼈⼝1425100⼈(1982年统计)。

主要分布在贵州省、湖南省湖北省和⼴西壮族⾃治区毗邻。

侗语属汉藏语系壮侗语族侗⽔语⽀,由古越语发展⽽来,侗语以贵州锦屏南部侗、苗、汉等民族杂居地带为界,分成南北两个⽅⾔区,北部⽅⾔受汉语影响较多,吸收汉语语词和语法形式较多,南部⽅⾔则基本保持了古侗语原貌。

南、北⽅⾔⼜主要以语⾳差异为依据,各分3个⼟语。

两种⽅⾔虽有差异,但同源词平均超过70%以上,语法规则基本⼀致,操不同⽅⾔的⼈接触⼀段时间就能通话。

1949年前,侗族没有⽂字,民间流⾏汉字记录侗语。

解放后,党和政府重视侗族⽂字的创制⼯作,经语⾔⼯作者⾟勤努⼒,1958年,在贵阳召开的有侗族代表参加的侗族语⾔⽂字科学讨论会上,通过了《侗⽂⽅案(草案)》,从此,侗族⼈民有了⾃⼰的⽂字。

它是采⽤拉丁字母的拼⾳⽂字。

历史:侗族源于古代“百越”族系,由秦汉时期的“百越”的⼀⽀“骆越”发展⽽来,到了魏晋南北朝以后,属于“骆越”的部落泛“僚”,唐宋时期“僚”开始分化,侗族从中分离出来。

关于侗族是否现分布地区的原住居民,学术界有多种说法,有的认为侗族是⼟著居民,有的认为侗族由外地如两⼴、江西、浙江、福建等地迁徙⽽来,有的认为侗族以⼟著居民为基本成分,融合了别处迁徙来的民族,⽬前尚未有定论。

侗族⼤概在唐宋时期成为单⼀民族,其居住地在唐代称“溪洞”,唐王朝在此地设置了州郡,任命当地⼤姓⾸领为官,没有派兵驻守,此后,在宋、元、明及清朝初期,统治者基本沿袭了唐朝以来的⼟官“羁縻”制,明朝出现了“⼟流并存”的统治局⾯,到了清雍正年间改⼟归流后,侗族居住地才基本纳⼊了流官的统治范围,⼟司制逐渐废除。

在国民党统治时期,国民党政府在侗族地区推⾏了保甲制。

其社会发展据史学家研究,有的认为在唐代以前仍处于原始社会,在唐代直接向封建社会过渡;有的认为其在唐代前已经过了奴⾪制社会,然后进⼊封建社会。

侗族习俗文化中的民族医药保健探析作者:宋佳美田玉梅陈雨栀唐星余智雄来源:《中国民族民间医药·上半月》2021年第06期【摘要】侗族人民在长期对抗疾病过程中形成了独具特色的民族保健文化,积累了大量医药保健经验,构成了中国民族医药文化的重要组成部分。

文章从侗族医药保健理论、侗族文化与医药保健、侗族习俗与医药保健、侗族医药保健技术四个方面进行研究,为传承优秀传统医药保健文化提供参考依据。

【关键词】侗族;医药文化;习俗;保健【中图分类号】R29 【文献标志码】 A 【文章编号】1007-8517(2021)11-0001-05Abstract:The people of Dong nationality have formed a unique national health culture in the fight against disease,accumulated a lot of medical and health care experience, which constitutes an important part of national medical culture.This article researches from the four aspects of the Dong Medicine and health theory、the Dong nationalityculture and medical health、the Dong nationality custom and medical health、the Dong health caretechnology,so as to provide reference and basis for inheriting the excellent traditional medical and health culture.Keywords:Dong Nationality;Medicineculture;Custom;Healthcare侗族是我國一个历史悠久的少数民族,主要分布在湖南西部、贵州东南部、广西东部,语言为侗语。

侗族地区旅游需要注意哪些餐饮礼仪大家都知道侗族地区景色优美,但是您品尝过侗族地区的美食吗?侗族的美食一直是吸引游客的来旅游的最大亮点,今天侗族的人们在礼仪方面都是有着比较多的讲究,在日常生活中侗族的人们都是必须遵守传统的礼仪,“三朝”指三天,即在小孩生卜后十天内,选其中二个单数日子,如:五、七、九(有的地方生男选单日,生女选双日),进行祝贺。

孩子周岁时,还要喝对周茶(有的吃周岁酒)。

2、到侗族家里做客,食用腌鱼时,主人将一堆酸鱼块放入客人碗中,但客人最好不要吃光,留1、2块,以表示“有吃有余”。

生诞婚丧之日,都要进行不同规模的宴客活动。

3、侗族家里来了贵客,通常要拿出最好的苦酒和腌制多年的酸鱼、酸肉及各种酸菜进行款待,因而有“苦酒酸茶”待贵客之说。

侗族民间用鸡、鸭待客时,首先主人要把鸡头、鸭头或鸡爪、鸭蹼敬给客人。

客人应双手接过,或转敬给席上的长者,以表示主客之间互相尊重,以诚相待。

4、拦路酒,侗家人在进入寨子的在门楼边设置“路障”,挡住客人,饮酒对歌,你唱我答,其歌词诙谐逗趣,令人捧腹,唱好了喝好了,再撤除障碍物,恭迎客人进门。

入座后又是换酒“交杯”,邻居或自动前来陪客,或将客人请到自己家中,或“凑份子”在鼓楼中共同宴请,不分彼此。

酒席上还有“鸡头献客”、“油茶待客”、“酸菜苦酒待客”、“吃合拢饭”、“喝转转酒”等规矩。

5、奉茶,一般当主妇快要把油茶打好时,主人就会招待客人围桌入坐。

由于喝油茶时,碗内加有许多食物,因此,还得用筷子相助,所以,说是喝油茶,其实是吃油茶。

吃油茶时,客人为了表示对主人热情好客的回敬,赞美油茶的鲜美可口,称道主人手艺不凡,总是边喝、边啜、边嚼,在口中发出“啧啧”声响,表示称赞。

请大家关注最新发布的文章,因为我们最近要刊登我国的饮食习惯风俗有哪些的内容,在这里让大家足不出户就可以领略我国各地的饮食文化。

新晃侗族的节日习俗晃侗族有着超过3000年的历史,至今仍然遵守着自己丰富多彩而独特的节日习俗。

得益于自身源远流长的历史文化,晃侗族习俗在随着时代的发展中,也在不断发展、创新。

灵山节是晃侗族最重要的节日,祭祀的对象是祖先的神灵,习俗上通常每年就会有专门的灵山节来庆祝。

人们会穿上最盛装,携带礼物聚集在山庙中祭拜神灵,祈求幸福、大吉大利。

同时,人们会将最好的鱼、肉等物品献给神灵,来表达他们对家族的挚爱之情。

晃侗族还有一个叫做长衣节的节日,主要通过佩带新衣、诵读诗文等活动,来表达对新生活的向往和期待。

男男女女都会穿上新衣新鞋,他们会将准备的醉酒茶、新衣新鞋等进行分节,喝完分节的茶后,就会诵一段诗,以此来祝福成年者未来的生活。

还有一个叫“多多节”(击秤节)的节日,因为过去祖先建造“多多岩”,以此表达对节日的敬畏。

此节日每年都会在冬至日必定是十二月二十二号举行,人们会将牛羊放到长方形的石砌凹陷中央,以棍棒将它们拍打,比凤头羊,以此表达节日的祝福。

此外,民间还有一个叫做“寻粽节”的节日,也可以说是一个类似收获节的习俗,随着季节的变化而变化。

这个节日是晃侗族从农耕文化中衍生出来的,这个节日人们会集中准备数千幅粽子,由全村的男男女女齐齐从家中开始徒步,其中有些大的粽子会被拆开作为路标,最后将路标悬挂在寨子里最为神圣的家庙门前,就好似对祖先表达礼贴般地崇敬地心意。

还有一个叫做“拜父母礼拜节”,主要是为了表达对老人的敬意,礼拜节是为众多家庭成员准备的,像是每年的春节,会有家人来往,情景热熨,而上面提到的拜父母礼拜节也会有家庭互助,家庭成员们会自发地准备一顿丰盛的宴席,一起来为祖辈们献上敬意,表达出他们的敬意之情。

以上就是晃侗族节日习俗的介绍,晃侗族的节日文化在历史的轮回中,如细水流长般深藏于其中,随着时代的发展也在不断演变着,传承着那份浓浓的神灵感。

黔东南侗族春节习俗侗族侗族的春节,叫“过年”。

靠城镇附近的村寨,隆重热闹,年前,忙打年粑酿酒杀猪,备办年货,打扫门庭,张贴春联,互送礼品。

除夕天,备香纸供品,燃香点烛,敬祭先祖。

有的用“年饭”喂狗喂牛,以此答谢,夜间,炉火长燃,灯明不熄,喜迎新春。

深夜酌茶放炮,迎新祭祖。

初一早上,有的手持香纸到井边河旁,敬祭水神,涉水回家,以为吉利。

有的出行郊外,或挑肥下田,拾柴火回家,意为招财进宝。

少者结伴游戏,长者互相走访,宴请亲朋,同饮春酒。

有的玩龙押狮,或“请七姑娘”、“唱桃源洞”,庆贺新春。

黎平、榕江、从江等县交界侗寨,祭祀“萨岁”,结队“多耶”,集于鼓楼或公共场所对唱大歌,或吹芦笙,演侗戏,或带歌队和戏班出村“月也”。

农历三十过大年,除夕晚上,送旧迎新,灯火通宵,高高兴兴吃“年更饭”。

这晚村村寨寨的青年男女在本村寨互相串门、吃“年茶”。

吃“年茶”是很有趣的,那是各家的姑娘(或妇女),挑水桶到井旁,等老人家敬并以后(意思是吃水不忘掘井人),姑娘们便一起拿勺子舀水,舀到井里有白泡沫为最吉祥。

姑娘们用这一担水给客人和家里的人煮上香喷喷的油茶,这就叫做吃“年茶”。

新年初一凌晨,要抢"头水"当全寨响起一片迎春接福的鞭炮声时,后生们就飞快地挑起水桶,手举火把,冲向井台,打上一担水飞速地挑回家。

因这是新年的第一担水,所以叫"头水"。

侗族人把抢来的"头水"奉为吉祥圣洁之物,家家户户都遵守古老的习俗只抢一担水。

挑回来的"头水",要专门贮放,不能用来洗东西。

只能做饭、炒菜,姑娘、媳妇们把"头水"煮沸,冲上糯米酿制的糟酒加荷包蛋,泡上芳香的侗家油茶,款待贵客。

据传:吃了头水煮的饭、炒的菜、泡的油茶,能消病去灾。

如果误用了"头水"洗了东西,不能把水泼出去,只能洒在灶膛里,以示将吉祥留在家里。

后生们抢完的头水,各家主妇就用竹篮提着煮好的米饭、猪肉,斟上米酒、来到井边祭水,她们将酒慢慢地注入井中,表达侗家人的心愿,愿井水四季不断,让全村百姓在新的一年里喝上更加清澈甘甜的水。

侗族节日:侗年(中国传统节日)侗年简述侗年是侗族传统节日。

各地侗族过侗年的时间先后不一,但多在农历十一月初一至十一日间举行,也有在农历十月间进行的。

侗年来源侗年侗语称凝甘,又称冬节或杨节。

冬节原为侗族杨姓节日。

最初以杨节为侗年的是贵州黎平、榕江、从江三县部分地区(每年十一月十九至二十二日之间)。

后来互相仿效,过侗年的人逐渐多起来。

80年代初,经各地侗族代表人物商定,以农历十一月初一为侗年。

侗年习俗节日期间,各家或杀猪宰羊,或杀鸡杀鸭,请客访友,宴饮作乐。

节日前一天,备豆腐、鱼虾,当晚用酸水煮熟,经一夜冷却成“冻菜”,节日当天便以“冻菜”祭祀祖先。

是日,侗家备好各种酸菜、冻鱼、糍粑以馈亲友,叫“吃杨粑”。

过农历大年时,对方要如数奉还,称“还杨粑”。

一般人家过侗年时杀鸡宰鸭,宴请亲友。

侗族人民认为在五谷丰登、六畜兴旺、一切农耕事务完毕的秋后,便是劳作的一年已经过去,新的一年到来的时候。

因此,有些地方把农历十一月当作新春的岁首,有的地方则视为旧年的终末。

在这被认为是旧岁的终末。

在这被认为是旧岁已去、新年到来、禾谷满仓、禽畜满圈之时,家家杀猪宰羊庆贺,年复一年而沿袭成侗族的新年吉庆。

榕江七十二寨一带的侗寨于农历十月底至十一月初举行欢度新年的庆祝活动。

这里过侗年主要是花色品种祭老人,缅怀祖宗。

新年之际,家家将房前屋后打扫干净,男女老少更换新装,人们宰猪杀牛,春糯米耙,从十一月初一到初五,举行大规模的踩塘跳芦笙和斗牛活动,有的青年人则趁此佳期举办婚庆礼仪,宴请亲友。

七十二寨除了过十一月上旬的侗年以外,表演赛这两次"陪年"。

所谓"陪年",就是陪同附近侗族所过的阴历十一月底的侗年以及汉族的春节。

"陪年"是增强民族团结,增近各寨友谊的节目,无论从形式到内容,都非常隆重。

这一带侗年的来历有两种说法;一说彦洞的龙姓侗族是最早落户于此,后来罗、黄、王、龚等姓祖先相继而来。

126艺术研究①如黎平县洪州镇三团村,本为苗族村寨,受周围侗寨吃油茶习俗影响,三团村也吃油茶。

文化人类学视域下的侗族吃油茶习俗研究——以黎平县救寨村为例张莉(贵州大学 历史与民族文化学院,贵州 贵阳 550025)摘要:作为一种特色食物,在侗族人的传统生活中,不论是一日三餐还是各种社交活动和生命礼仪,都离不开油茶。

从某种意义上说,油茶已不仅仅是一种食物,还是一种人与自然、人与人、人与社会之间的中介。

本文通过油茶的制作、吃油茶的场合以及油茶与侗族人民生产生活的联系,探究其背后的文化内涵。

关键词:侗族;油茶;文化人类学中图分类号:K892.25 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)01-0126-02侗族,民间称“侗家”“侗家人”,侗语称Gaeml,集中分布在我国湖南、广西、贵州三省。

贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县,因其侗族人口位居全国之首,被称为“侗都”。

油茶,侗话称“油斜”(音),吃油茶为“降斜”,是侗族日常生活中十分常见的一种食物。

在黔东南,不论是北部侗族还是南部侗族,都有吃油茶的习俗,而侗都黎平则是该地区吃油茶最集中和典型的区域。

受地域文化影响,这里不仅侗族村寨吃油茶,有些苗族村寨也吃油茶①,本文以黎平县洪州镇救寨村的侗族吃油茶习俗为例对其进行研究,该村至今仍相对完整地保留着传统的侗族生活方式。

1 侗族油茶的制作工艺虽然各地侗族油茶的制作和配料有些差异,但其核心工艺主要为茶的制作和泡米的制作。

1.1 茶的制作采茶:采茶一般在每年农历五月初五到六月六,下雨后(叶子比较干净),到坡上采来长了一年的野生苦丁茶叶,选呈深绿色的成熟叶片,成熟的叶子质地比嫩叶厚且硬,制作的茶水味道会更浓厚,回味悠远,有时还会在其中加入茶籽以使茶味更浓郁。

蒸茶:将新鲜茶叶放进木甄子里,先大火蒸软,后小火慢蒸,有的需要蒸一整天甚至蒸两天,蒸过后的茶叶从绿色变成暗绿偏黑色,用手摸一下,一搓很容易就会烂就说明茶叶蒸好了,蒸好的茶叶会从新鲜的有点硬的深绿色厚片变成软软的咸菜色薄片。

第 1 页

侗族的风俗习惯

篇一:侗族的风俗

侗族(侗语作Gaeml)是中华人民共和国的一个少数民族。居

住区主要在贵州、湖南和广西的交界处,湖北恩施也有部分侗族。侗

族人口总数为296万人(2019年第5次人口普查)。侗族在老挝也

有一个分支,叫“康族”。侗族有自已的语言,多通汉语。原无文字,

1958年设计了以拉丁字母形式的拼音文字。有自已的民间戏曲——

侗戏。侗族的箫与笛是中国传统的乐器之一。侗族还以建筑艺术见长。

每个寨子都有造型别致的木楼。这种不用一钉一铆的木结构建筑吸收

了中国古代亭台、楼阁建筑的部分精髓。侗族的风俗习惯“月也”,

是这一村群众到另一村作客,并以吹芦笙或唱歌、唱戏为乐的社交活

动。农闲斗牛,是集体娱乐之一。届时老少咸集,人山人海,欢声四

起,锣鼓喧天,铁炮震动山谷。有外寨客人途经本寨,则阻之于寨边,

以歌对答,谓之“塞寨门”。“行歌坐月”又称“行歌坐夜”,是青

年男女进行社交和谈情说爱的通称。北部侗族地区称为“玩山”,青

年男女在劳动之余,三五成群,相约在山坡上对唱情歌。南部侗族地

区称“走寨”,或称“走姑娘”,晚上姑娘们结伴在屋里作针线活,

客寨男青年携带乐器前来伴奏对唱,互相倾诉爱情,深情时男女互相

“换记”(送礼物)定情,约为夫妻。三江县富禄等地侗族群众常于

夏历3月3日或2月2日汇集于广坪上,用一特制火包冲一铁环腾空

而起,降落时,让大家抢夺,获得者受重奖,叫做“抢花炮”。侗族