美学史——魏晋风度

- 格式:doc

- 大小:51.50 KB

- 文档页数:9

魏晋风度,乃魏晋之际名士风度之谓也,亦称魏晋风流。

它作为门阀士族意识形态的人格表现,以成为魏晋时期的审美理想。

名士们崇尚自然、超然物外,率真任诞而风流自赏。

他们研究“容止”,提倡“雅量”,喜怒哀乐不形于色。

另外,他们言词高妙,精神超俗,“托怀玄胜,远咏庄老”,“以清淡为经济”,喜欢饮酒,不务世事,以隐逸为高。

魏晋风度在历代每每遭贬,究其原因,大略是这帮名士们饮酒过度,醉生梦死;再是放达出格,有悖常理;三是清谈误国。

然而,若进行历史地考察,我们不难发现“魏晋风度”的思想意义和美学价值。

作为对人生的爱恋,自我的发现与肯定,它与东汉末以《古诗十九首》为标志发展而来的价值观念一脉相通;而在追求行止姿容的漂亮俊逸上,又和“文学的自觉”的美学潮流相辅相成。

在药、酒、姿容、玄谈的外表后面,蕴含着对自身价值思考和对人生无常的悲叹。

漂亮的形式(姿容飘逸)和内在的精神(智慧和忧伤)结合,成为魏晋风度的美学典型。

在哲学上,玄学的兴起,标志着儒家哲学的危机,魏晋玄学是东汉以来思想和社会历程的必然结果。

东汉后期政治的腐败,使儒生们从对汉家煌煌大业的盲目崇拜中清醒过来,正统的儒家思想受到怀疑。

从党锢之祸开始,到魏晋司马氏争权,在这一百多年的血雨腥风中,人们进行了否定外界社会的过程,探索人生变化无常的命运,执着爱恋短促的生命,寻求人生的欢乐。

魏晋风度审美价值魏晋风度作为一种时代精神,给予现代社会一种精神启迪,催生出鲁迅、章太炎等一批现代“狂人”;作为一种艺术典范,其影响力穿透时空,为现代文人提供了丰富的艺术灵感和精神资源。

魏晋时代是艺术的自觉与人的觉醒的时代,“魏晋风度”作为当时的一种时代风习,渗透到当时社会的各层面,在文章诗文和文人生活方式等方面都有体现,而在书法艺术领域中尤为明显。

魏晋是中国书法文化的发生和成熟的重要时期,其间产生的“魏晋风度”成为中国美学和艺术的一份珍贵的精神资源,形成了独具特色的中国传统文化。

王羲之的《兰亭序》是“魏晋风度”和魏晋美学精神的代表。

作为中华民族的审美典范,“魏晋风度”在不同时期参与时代精神的塑造,产生了与时代精神相契合的审美品格。

魏晋风度在鲁迅文学中彰显出独特的存在和现实意义,形成独具特色的鲁迅风格,杂文是鲁迅文学中魏晋风度的典范,“魏晋风度,托尼文章”是对鲁迅精神品格和文章特色的恰当评价。

可以说鲁迅的文学与王羲之的书法交相呼应,共同诠释着魏晋风度独特的艺术魅力。

王羲之《兰亭序》作于公元353年。

历史上的魏晋时代社会动乱,民不聊生,但却是一个艺术自觉的时代,宗白华就曾说过:“汉末魏晋六朝是政治上最混乱、社会上最苦痛的时代,然而却是精神史上极自由、极解放,最富于智慧、最浓于热情的一个时代。

因此,也就是最富有艺术精神的一个时代。

”所谓的魏晋风度是指魏晋时代士人所追求的率性而为和精神自由。

书法大家王羲之是魏晋风度名士的代表,鲁迅则是在中华民族现代性进程中将“魏晋风度”融入文学,成为“民族魂”的独特存在。

可以这样认为,鲁迅通过文学从精神上呼应了王羲之的《兰亭序》,通过如橼的巨笔向“旧垒”进行“反戈”的战士,将“魏晋风度”通过文学彰显出来,究其实质而言,鲁迅的文学又何尝不是20世纪中国文学的“兰亭序”?魏晋时期发生的著名的兰亭“修禊”,名士集中聚会喝酒清谈,享受雅兴清欢,“畅叙幽情”。

王羲之创作《兰亭序》,将这一饮酒清谈之事记录下来,触景生情,抒发人生感慨,藉此产生了这一书艺杰作。

魏晋风度的描述魏晋风度的描述在中国文学史上,魏晋时期是一个文化繁荣的时期,而这个时期所创造的魏晋风度更是为后世留下了深刻的印记。

这种风度主要表现在语言艺术、诗词文学、书法绘画以及衣食住行等方面,其无形之处更是体现了一种高雅的人生境界。

一、语言艺术方面在魏晋时期,许多文人雅士以文化艺术为嗜好,因此这个时期的语言艺术得以达到了一个极上的境界。

他们运用华美的修辞手法,采用富有美感和韵律感的语言,写出的文章韵律悠扬、意境深远,既表现了文人雅士的高尚情趣,同时也反映出当时社会的风貌与意识形态。

如《唐诗三百首》中的《登高》一诗:“国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

”这首诗将一个悲情的场景写得淋漓尽致,句句韵律婉丽,让读者产生强烈的共鸣和感动。

二、诗词文学方面作为中国文化遗产的古诗词在魏晋时期得到了迅速的发展。

在魏晋时期,文学上追求高雅、精致和细腻已经成为一种潮流。

魏晋诗人以“清新淡雅”为美学追求,从背景、情感、意境、艺术特色等方面探旨意。

他们将鲜明的意象融合到作品中,不仅语言对仗工整,同时也擅长用押韵手法构成韵律美。

《七步诗》是魏晋时期著名诗人曹操的代表作,从文学角度看,它不仅在语言上典雅清新,而且在形式上表现出形式上的独特之美,是魏晋时期文学历史上的经典之作。

三、书法绘画方面魏晋时期,书法和绘画也迎来了其鼎盛时期。

在书法方面,王羲之、王献之、颜真卿等书法大家的兴起,推崇了“苍劲有力,纵横险劲”的书法造诣。

他们在笔墨上有所超越,以意、形、势、韵为一体,创造出富有艺术魅力的书法风格。

在绘画方面,魏晋时期兴起的山水画、人物画等,常常采用散点、贴点、点缀的手法,给观众留下了深刻而又独特的印象。

魏晋书画家的艺术成就,为中国书画发展走向成熟和完善奠定了坚实的基础。

四、衣食住行方面在生活方面,魏晋时期更是以高雅、精致的生活方式示人。

在衣着方面,由于时代背景的变化,人们的审美也随之发生了转变。

深色、素雅、清丽已经成为当时的主流。

五魏晋风度一人的主题魏晋在中国历史上是一个重大变化时期。

无论经济、政治、军事、文化和整个意识形态,包括哲学、宗教、文艺等等,都经历了转折。

这是继先秦之后第二次社会形态的变异所带来的。

战国秦汉的繁盛城市和商品经济相对萎缩,东汉以来的庄园经济日益巩固和推广,大量个体小农和大规模的工商奴隶经由不同渠道,变而为束缚在领主土地上、人身依附极强的农奴或准农奴。

与这种标准的自然经济相适应,分裂割据、各自为政、世代相沿、等级森严的门阀士族阶级占住了历史舞台的中心,中国前期封建社会正式揭幕①。

社会变迁在意识形态和文化心理上的表现,是占据统治地位的两汉经学的崩溃。

烦琐、迂腐、荒唐,既无学术效用又无理论价值的谶纬和经术,在时代动乱和农民革命①的冲击下,终于垮台。

代之而兴的是门阀士族地主阶级②的世界观和人生观。

这是一种新的观念体系。

本书不同意时下中国哲学史研究中广泛流行的论调,把这种新的世界观人生观以及作为它们理论形态的魏晋玄学,一概说成是腐朽反动的东西。

实际上,魏晋恰好是一个哲学重新解放、思想非常活跃、问题提出很多、收获甚为丰硕的时期。

虽然在时间、广度、规模、流派上比不上先秦,但思辨哲学所达到的纯粹性和深度上,却是空前的。

以天才少年王弼为代表的魏晋玄学,不但远超烦琐和迷信的汉儒,而且也胜过清醒和机械的王充。

时代毕竟是前进的,这个时代是一个突破数百年的统治意识,重新寻找和建立理论思维的解放历程。

确乎有一个历程。

它开始于东汉末年。

埋没了一百多年的王充《论衡》被重视和流行,标志着理性的一次重新发现。

与此同时后,仲长统、王符、徐干的现实政论,曹操、诸葛亮的法家观念,刘劭的《人物志》,从各个方面都不同于两汉,是一股新颖先进的思潮。

被“罢黜百家,独尊儒术”压抑了数百年的先秦的名、法、道诸家,重新为人们所着重探究。

在没有过多的统制束缚、没有皇家钦定的标准下,当时文化思想领域比较自由而开放,议论争辩的风气相当盛行。

正是在这种基础上,与颂功德、讲实用的两汉经学、文艺相区别,一种真正思辨的、理性的“纯”哲学产生了;一种真正抒情的、感性的“纯”文艺产生了。

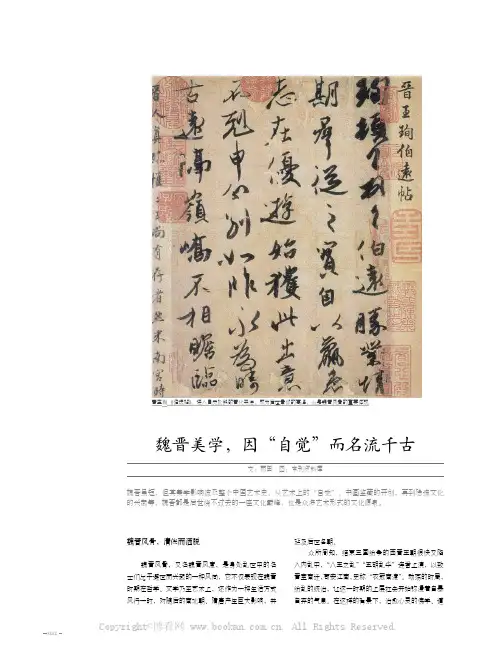

文:雨田 图:本刊资料库魏晋美学,因“自觉”而名流千古魏晋虽短,但其美学影响波及整个中国艺术史。

从艺术上的“自觉”、书画鉴藏的开创,再到隐逸文化的兴起等,魏晋都是后世绕不过去的一座文化巅峰,也是众多艺术形式的文化源泉。

魏晋风骨,清俊而洒脱魏晋风骨,又名魏晋风度,是身处乱世中的名士们出于避世而兴起的一种风尚,它不仅表现在魏晋时期在哲学、文学乃至艺术上,还作为一种生活方式风行一时,对随后的南北朝、隋唐产生巨大影响,并延及后世各朝。

众所周知,结束三国纷争的西晋王朝很快又陷入内乱中,“八王之乱”“五胡乱华”连番上演,以致晋室南迁,苟安江南,史称“衣冠南渡”。

动荡的时局,纷乱的统治,让这一时期的上层社会开始弥漫着自暴自弃的气息。

在这样的背景下,治愈心灵的佛学、道晋王珣《伯远帖》,进入自觉阶段的晋代书法,成为后世景仰的高峰,也是魏晋风骨的重要体现Copyright©博看网 . All Rights Reserved.家玄学开始大行其道,人们要寻求追求虚无缥缈的精神慰藉,这便是魏晋风骨的由来。

通常来说,魏晋风骨指的是魏晋时期名士们所具有的那种率直任诞、清俊通脱的行为风格。

饮酒、服药、清谈和纵情山水是魏晋时期名士所普遍崇尚的生活方式。

一部《世说新语》道尽魏晋风骨。

魏晋风骨其实是一种人格范式,清谈巩固其志气,药与酒陶冶其趣味,而名人效应之下,清谈、吞药、裸饮渐渐风靡。

高谈阔论不绝,觥筹交错不止,风度却只能是魏晋的风度。

艺术自觉与收藏的勃兴不过,魏晋风骨外化在艺术文化上,却诞生了中国艺术上众多旷世杰作,中国艺术也由此迎来重要转折。

从宏观上讲,魏晋时期,中国艺术在诸多领域变得“自觉”起来。

政治黑暗、统治腐败、社会动荡让士人这一群体开始觉醒,这一点尤为关键。

士人在政治上很难施展抱负,于是魏晋的士人们将满腹才情寄托到艺术文化领域上来。

尤其一些出身于上流社会的士人参与绘画创作,从而产生了一大批卓有贡献和影响极其深远的杰出艺术家。

魏晋风度故事

魏晋时期是中国文化史上的一个重要时期,这个时期的文化风气被称为“魏晋风度”。

这种风度体现在人们的思想、文化、艺术、生活等各个方面。

下面是一些魏晋风度的故事。

1.陶渊明的隐居生活

陶渊明是魏晋时期著名的文学家和隐士,他以诗文表达了自己的思想和情感,同时也过着隐居的生活。

他在家乡田园中建造了一座小屋,种植了蔬菜和果树,养了鸡鸭猪狗等家禽家畜,过着简单而自由的生活。

他的隐居生活成为后人追求自电自在、回归自然的榜样。

2.王羲之的书法艺术

王羲之是魏晋时期著名的书法家,他的书法艺术被誉为“天下第一行”。

他擅长运用笔黑的技巧和意境的表达,将书法艺术推向了一个新的高度。

他的书法作品不仅具有艺术价值,还具有文化和历史价值,成为了后人学习和研究的对象。

3.曹操的才华和胆略

曹操是魏晋时期著名的政治家和军事家,他的才华和胆略为后人所称道。

他在政治上善于制定策略和运用手段,成功地掌握了魏

国的政权。

在军事上,他率领军队征战四方,战功卓著。

他的才华和胆略成为了后人学习的榜样。

4.陆机的文学成就

陆机是魏晋时期著名的文学家和历史学家,他的文学成就为后人所称道。

他的文学作品涉及诗、赋、文、史等多个领域,其中以《文赋》和《史记》最为著名。

他的文学作品具有深刻的思想和精湛的艺术表现,成为了后人学习和研究的对象。

以上是一些魏晋风度的故事,这些故事体现了魏晋时期人们的思想、文化、艺术、生活等各个方面的特点,成为了后人学习和研究的对象。

何为魏晋风度魏晋风度,(又称“魏晋风流”“魏晋风骨”)一般理解为当时的名士风度,实际上指的是在中国魏晋时代产生的一种人格精神与生活方式的统一体。

包括哲学思辨、人格境界、文学创作、审美追求等方面。

从时间上来说,指的是三国时的魏(公元220-265年)至两晋年代(公元265-420年),再到刘宋时代以士族名士为主体的生命体验,它以七林七贤中阮籍嵇康和晋宋时期诗人陶渊明为代表人物。

魏晋风度的形成背景谈到魏晋风度,不能不与当时兴起的士族阶层相联系。

士族,或者叫做世族是东汉末年兴起的世家大族,他们垄断做官的权力,有着自己的政治特权与庄园经济,可以与皇权平分秋色,比如东晋时就有“王与马,共天下”之说。

在中国历史上,唯一可以与皇权分庭抗礼的,就是魏晋南北朝年代的士族阶层。

魏晋风度的名士大部分是世家大族的人物,比如王谢家族,他们既是政治与经济上的大族,也是文化的大族,谢氏是诗歌家族,王氏是书法大族。

所以魏晋风度既是名士的精神贵族的产物,也是凭借经济与政治上的特权而形成的。

东汉末年,社会陷入了空前的战乱之中,南北分裂,生灵涂炭,老庄人生无常,企求解脱的学说走进人们的心灵之中。

王瑶先生在《中古文学史论集》中曾指出,感叹人生无常是汉魏以来文学的主旋律。

这种时代情绪又因了当时文化的主体士族的崛起形成为特定的思想体系。

当时,对人生苦难的解脱,对逍遥境界的寻求,成了魏晋以来人生哲学的重大课题。

魏晋风度的表现形式饮酒酒是魏晋风度的典型写照。

曹操诗中就有“对酒当歌,人生几何”的感叹。

最典型的便是“竹林七贤”的好酒狂饮。

所谓“竹林七贤”,是对三国魏末七位人士的称谓,他们分别是嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、阮咸、王戎。

七人常集于竹林之下,肆意酣畅,故世谓“竹林七贤”。

魏晋名士追求精神的境界,而酒有助于这种境界的创造与形成,艺术境界往往通过酒的刺激来创成,比如王羲之创作《兰亭序》,李白的“斗酒诗百篇”。

当然,有些名士是想通过饮酒来醉生梦死,这是一种颓废,我们当然不能赞同。

一、名词解释1、魏晋风度:“风度”原是魏晋时用来品评人物的词语。

魏晋时期,人们对人物的品评由道德风范转向人物外貌,进而发展到人物的精神气质。

魏晋风度乃是魏、两晋名士风度的总体概括,包括三方面的内涵:曹魏时积极建功立业的健迈风度;正始与西晋士人心灵苦痛而自嘲自残的风度;东晋的审美风度,以山水游宴、游仙清谈、琴棋书画及赏竹养鹤等为风度的载体。

主题特征上表现为自然的发现、深情的发现、玄谈、越名教而任自然等。

魏晋风度为开端的儒道互补的士大夫精神,奠定了中国知识分子的人格基础,对后世影响深远。

2、建安风骨:建安时代是文学开始走向自觉的时代,也是诗人创作个性高扬的时代。

建安诗人多高自标置,以文才武略自负,创作上独辟蹊径,诗歌内容上,多反映社会动乱现实,展示广阔的时代生活画面,抒发出一种积极进取的精神和建功立业的抱负,也流露出人生短促、壮志难酬的悲凉幽怨情绪,形成了一种“雅好慷慨”的时代风貌和刚健明朗的文风。

作品意境宏大,笔调明朗,雄健深沉,慷慨悲凉,后人把这种建安诗歌的独特风格称为“建安风骨”。

代表作家有“三曹”、“七子”等。

3、玄言诗:魏晋玄学风盛,玄学影响文学,产生了玄言诗。

诗人以玄言入诗,诗述玄理,内容上是以谈论老庄玄理为主,少数兼及佛理的表述,在表达上则是抽象玄虚,淡乎寡味。

缺少艺术形象和真情流露,艺术性较低。

西晋以玄言入诗者不多,玄言诗的代表诗人为东晋时期的孙绰、许询。

《诗品序》评曰:“理过其辞,淡乎寡味。

”代表作如孙绰的《秋日》,由秋日之景引发逍遥淡远的人生怀抱,寓哲理于意象之中,是玄言诗中不可多得的佳作。

4、永明体:永明体是指南朝齐永明年间出现的一种新诗体,是从诗歌声律角度提出的一个概念。

其时,周颙发现汉语四声,沈约将四声的知识自觉运用到诗歌格律当中,主要特征是讲究声律和对偶,句式趋于定型,以五言四句、八句为多,律句大量涌现,平仄相对的概念比较明确,为唐朝近体诗的形成作了必要的准备,成为古体诗向近体诗过渡的一种重要形式。

魏晋风度一、清谈之风清谈即谈玄,魏晋士人重才性,亦不乏才华横溢之辈。

魏晋风度的表现形式之一,便是驰骋思辩的清谈之风。

(一)互相辩难。

魏晋玄学活动的基本形式便是玄谈。

名士们相聚而谈,剖玄析理,开辟了一个思辨的时代。

(二)追求优雅的风致。

清谈作为一种生活方式,代表了高贵的身份和高雅的情趣,所以,仅有敏捷的才思是不够的;谈家的言谈举止还常常带有艺术化的装饰,呈现一种优雅的美感。

二、品题之风品题,这里所指的是对人物品性、才能、容止、风度等的评论。

(一)“清”的审美精神。

魏晋风度的美学特征,从总体倾向来看,可用一个“清”字去概括。

刘熙在《释名》中说:“清,青也。

去浊远秽,色如青也。

”(二)关注仪容之美。

审美的标准取代功利实用的标准,必然又导致人物品藻活动中对仪容之美的特别关注。

先秦两汉时期,儒家对仪容的讲究,只局限在正统伦理道德和政治礼法所允许的范围内,并作为附属物来予以承认。

汉末魏初则注重“英雄”与“才能”的人物品藻标准,但这时对容貌的讲究仍主要是为了实用。

人物品藻自正始玄学兴起以后,则异于前代,如:潘岳妙有姿容,好神情,少时挟弹出洛阳道,妇人遇者莫不连手共萦之。

左太冲绝丑,亦复效岳游遨,于是群妪齐共乱唾之,委顿而返。

(三)注重人物的内在神韵。

受魏晋玄学“得意忘象”和佛学“略形取神”审美标准的影响,这一时期的人物品评活动开始重视人的内在神韵。

这一点于东晋士人中表现得尤为自觉:何晏七岁,明慧若神。

、(四)形象化的特点。

自然之美与人物之美的诗意契合,深刻体现了魏晋风度。

无论是品鉴人物内在的品格才情之美,还是外在的仪容风度之美,多是通过比喻,用形象化的手法加以表现的,使人物的人格之美与自然的物象之美互相契合,达到了人格美与自然美的统一三、任诞之风魏晋士人崇尚老庄,“越名教而任自然”,他们把任诞放达的生活作风推向了极致。

(一)率真任性。

魏晋名士追求一种自然适意,无拘无束的生活意趣,一切唯求其真,任其性,适其情,尽其兴而已。

五魏晋风度一人的主题魏晋在中国历史上是一个重大变化时期。

无论经济、政治、军事、文化和整个意识形态,包括哲学、宗教、文艺等等,都经历了转折。

这是继先秦之后第二次社会形态的变异所带来的。

战国秦汉的繁盛城市和商品经济相对萎缩,东汉以来的庄园经济日益巩固和推广,大量个体小农和大规模的工商奴隶经由不同渠道,变而为束缚在领主土地上、人身依附极强的农奴或准农奴。

与这种标准的自然经济相适应,分裂割据、各自为政、世代相沿、等级森严的门阀士族阶级占住了历史舞台的中心,中国前期封建社会正式揭幕①。

社会变迁在意识形态和文化心理上的表现,是占据统治地位的两汉经学的崩溃。

烦琐、迂腐、荒唐,既无学术效用又无理论价值的谶纬和经术,在时代动乱和农民革命①的冲击下,终于垮台。

代之而兴的是门阀士族地主阶级②的世界观和人生观。

这是一种新的观念体系。

本书不同意时下中国哲学史研究中广泛流行的论调,把这种新的世界观人生观以及作为它们理论形态的魏晋玄学,一概说成是腐朽反动的东西。

实际上,魏晋恰好是一个哲学重新解放、思想非常活跃、问题提出很多、收获甚为丰硕的时期。

虽然在时间、广度、规模、流派上比不上先秦,但思辨哲学所达到的纯粹性和深度上,却是空前的。

以天才少年王弼为代表的魏晋玄学,不但远超烦琐和迷信的汉儒,而且也胜过清醒和机械的王充。

时代毕竟是前进的,这个时代是一个突破数百年的统治意识,重新寻找和建立理论思维的解放历程。

确乎有一个历程。

它开始于东汉末年。

埋没了一百多年的王充《论衡》被重视和流行,标志着理性的一次重新发现。

与此同时后,仲长统、王符、徐干的现实政论,曹操、诸葛亮的法家观念,刘劭的《人物志》,从各个方面都不同于两汉,是一股新颖先进的思潮。

被“罢黜百家,独尊儒术”压抑了数百年的先秦的名、法、道诸家,重新为人们所着重探究。

在没有过多的统制束缚、没有皇家钦定的标准下,当时文化思想领域比较自由而开放,议论争辩的风气相当盛行。

正是在这种基础上,与颂功德、讲实用的两汉经学、文艺相区别,一种真正思辨的、理性的“纯”哲学产生了;一种真正抒情的、感性的“纯”文艺产生了。

这二者构成中国思想史上的一个飞跃。

哲学上的何晏①、王弼,文艺上的三曹、嵇、阮,书法上的钟、卫、二王,等等,便是体现这个飞跃、在意识形态各部门内开创真善美新时期的显赫代表。

那么,从东汉末年到魏晋,这种意识形态领域内的新思潮即所谓新的世界观人生观,和反映在文艺一美学上的同一思潮的基本特征,是什么呢?简单说来,这就是人的觉醒。

它恰好成为从两汉时代逐渐脱身出来的一种历史前进的音响。

在人的活动和观念完全屈从于神学目的论和谶纬宿命论支配控制下的两汉时代,是不可能有这种觉醒的。

但这种觉醒,却是通由种种迂回曲折错综复杂的途径而出发、前进和实现。

文艺和审美心理比起其他领域,反映得更为敏感、直接和清晰一些。

《古诗十九首》以及风格与之极为接近的苏李诗,无论从形式到内容,都开一代先声②。

它们在对日常时世、人事、节候、名利、享乐等等咏叹中,直抒胸臆,深发感喟。

在这种感叹抒发中,突出的是一种性命短促、人生无常的悲伤③。

它们构成《十九首》一个基本音调:“生年不满百,常怀干岁忧”;“人生寄一世,奄忽若飙尘”;“人生非金石,岂能长寿考”;“人生忽如寄,寿无金石固”;“所遇无故物,焉得不速老”;“万岁更相送,圣贤莫能度”;“出郭门直视,但见丘与坟”……被锺嵘推为“文温以丽,意悲而远,惊心动魄,可谓几乎一字干金”的这些“古诗”中,却有多少个字用于这种人生无常的慨叹!如改说一字千斤—,那么这里就有几万斤的沉重吧。

它们与友情、离别、相思、怀乡、行役、命运、劝慰、愿望、勉励……结合糅杂在一起,使这种生命短促、人生坎坷、欢乐少有、悲伤长多的感喟,愈显其沉郁和悲凉:行行重行行,与君生别离。

相去万余里,各在天一涯。

道路阻且长,会面安可知?…令人老,岁月忽已晚。

弃捐勿复道;努力加餐饭。

……古墓犁为田,松柏摧为薪,白杨多悲风,萧萧愁杀人,思还故里闾,欲归道无因。

……征夫怀远路,起视夜何其。

参辰皆已没,去去从此辞。

行役在战场,相见未有期。

握手一长叹,泪为生别滋o努力爱春华,莫忘欢乐时。

生当复来归,死当长相思。

这种对生死存亡的重视、哀伤,对人生短促的感慨、喟叹,从建安直到晋宋,从中下层直到皇家贵族,在相当一段时间中和空间内弥漫开来,成为整个时代的典型音调。

曹氏父子有“对酒当歌,人生几何,譬如朝露,去日苦多”(曹操);“人亦有言,忧令人老,嗟我白发,生亦何早”(曹丕);“人生处一世,去若朝露晞……自顾非金石,、咄喏令人悲”(曹植)。

阮籍有“人生若尘露,天道邈悠悠……孔圣临长川,惜逝忽若浮?。

陆机有“天道信崇替,人生安得长,慷慨惟平生,俯仰独悲伤。

”刘琨有“功业未及建,夕阳忽西流,时哉不我与,去乎若云浮”占王羲之有“死生亦大矣,岂不痛哉。

……固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作,后之视今亦犹今之视昔,悲夫”!陶潜有“悲晨曦之易夕,感人生之长勤。

同一尽于百年,何欢寡而愁殷”……他们唱出的都是这同一哀伤,同一感叹,同一种思绪,同一种音调。

可见这个问题在当时社会心理和意识形态上具有重要的位置,是他们的世界观人生观的一个核心部分。

这个核心便是在怀疑论哲学思潮下对人生的执著。

在表面看来似乎是如此颓废、悲观、消极的感叹中,深藏着的恰恰是它的反面,是对人生、生命、命运、生活的强烈的欲求和留恋。

而它们正是在对原来占据统治地位的奴隶制意识形态——从经术到宿命,从鬼神迷信到道德节操的怀疑和否定基础上产生出来的。

正是对外在权威的怀疑和否定,才有内在人格的觉醒和追求。

也就是说,以前所宣传和相信的那套伦理道德、鬼神迷信、谶纬宿命、烦琐经术等等规范、标准、价值,都是虚假的或值得怀疑的,它们并不可信或并无价值。

只有人必然要死才是真的,只有短促的人生中总充满那么多的生离死别哀伤不幸才是真的。

既然如此,那为什么不抓紧生活,尽情享受呢?为什么不珍重自己珍重生命呢?所以,“昼短苦夜长,何不秉烛游”;“不如饮美酒,被服纨与素”;“何不策高足,先据要路津”——说得干脆、坦率、直接和不加掩饰。

表面看来似乎是无耻地在贪图享乐、腐败、堕落,其实,恰恰相反,它是在当时特定历史条件下深刻地表现了对人生、生活的极力追求。

生命无常、人生易老本是古往今来一个普遍命题,魏晋诗篇中这一永恒命题的咏叹之所以具有如此感人的审美魅力而千古传诵,也是与这种思绪感情中所包含的具体时代内容不可分的。

从黄巾起义前后起,整个社会日渐动荡,接着便是战祸不已,疾疫流行,死亡枕藉,连大批的上层贵族也在所不免。

“徐(干)陈(琳)应(场)刘(桢),一时俱逝”(曹丕:《与吴质书》),荣华富贵,顷刻丧落,曹植曹丕也都只活了四十岁……既然如此,而上述既定的传统、事物、功业、学问、信仰又并不怎么可信可靠,大都是从外面强加给人们的,那么个人存在的意义和价值就突现出来了,如何有意义地自觉地充分把握住这短促而多苦难的人生,使之更为丰富满足,便突现出来了。

它实质上标志着一种人的觉醒,即在怀疑和否定旧有传统标准和信仰价值的条件下,人对自己生命、意义、命运的重新发现、思索、把握和追求。

这是一种新的态度和观点。

正因为如此,才使那些公开宣扬“人生行乐”的诗篇,内容也仍不同于后世腐败之作。

而流传下来的大部分优秀诗篇,却正是在这种人生感叹中抒发着蕴藏着一种向上的、激励人心的意绪情感,它们随着不同的具体时期而各有不同的具体内容b在“对酒当歌,人生几何”底下的,是“烈士暮年,壮心不已”的老骥长嘶,建安风骨的人生哀伤是与其建功立业“慷慨多气”结合交融在一起的。

在“死生亦大矣,岂不痛哉”后面的,是“群籁虽参差,适我无非新”,企图在大自然的怀抱中去找寻人生的慰藉和哲理的安息。

其间如正始名士的不拘礼法,太康、永嘉的“抚枕不能寐,振衣独长想”(陆机)、“何期百炼刚,化为绕指柔”(刘琨)的政治悲愤,都有一定的具体积极内容。

正由于有这种内容,便使所谓“人的觉醒”没有流于颓废消沉;正由于有人的觉醒,才使这种内容具备美学深度。

《十九首》、建安风骨、正始之音直到陶渊明的自挽歌,对人生、生死的悲伤并不使人心衰气丧,相反,获得的恰好是一种具有一定深度的积极感情,原因就在这里。

如前所说,内的追求是与外的否定联在一起,人的觉醒是在对旧传统旧信仰旧价值旧风习的破坏、对抗和怀疑中取得的。

“何不饮美酒,被服纨与素”,与儒家教义显然不相容,是对抗着的。

曹氏父子破坏了东汉重节操伦常的价值标准,正始名士进一步否定了传统观念和礼俗。

但“非汤、武而薄周、孔”,嵇康终于被杀头;阮籍也差一点,维护“名教”的何曾就劝司马氏杀阮,理由是“纵情背礼败俗”。

这有如刘伶《酒德颂》所说,当时是“贵介公子,缙绅处士……奋袂攘襟,怒目切齿,陈说礼法,是非蜂起”,可见思想对立和争斗之激烈。

但陈旧的礼法毕竟抵挡不住新颖的思想,政治的迫害也未能阻挡风气的改变。

从哲学到文艺,从观念到风习,看来是如此狂诞不经的新东西,毕竟战胜和取代了一本正经而更加虚伪的旧事物。

才性胜过节操,薄葬取替厚葬,王弼超越汉儒,“竹林七贤”成了六朝的理想人物,甚至在墓室的砖画上,也取代或挤进了两汉的神仙迷信÷、忠臣义士的行列皂①非圣无法、大遭物议并被杀头的人物竟然嵌进了地下庙堂的画壁,而这些人物既无显赫的功勋,又不具无边的法力,更无可称道的节操,却以其个体人格本身,居然可以成为人们的理想和榜样,这不能不是这种新世界观人生观的胜利表现。

人们并不一定要学那种种放浪形骸、饮酒享乐,而是被那种内在的才情、性貌;品格、风神吸引着-、感召着。

人在这里不再如两汉那样以外在的功业、节操、学问,而主要以其内在的思辨风神和精神状态,受到了尊敬和顶礼。

是人和人格本身而不是外在事物,日益成为这一历史时期哲学和文艺的中心。

当然,这里讲的“人”仍是有具体社会性的,他们即是门阀士族占由对人生的感喟咏叹到对人物的讲究品评,由人的觉醒意识的出现到人的存在风貌的追求,其间正以门阀士族的政治制度和取才标准为中介。

后者在造成这一将着眼点转向人的内在精神的社会氛围和心理状况上,有直接的关系、。

自曹丕确定九品中正制度以来,对人的评议正式成为社会、政治、文化谈论的中心②。

又由于它不再停留在东汉时代的道德、操守、儒学、气节的品评,于是人的才情、气质、格调、风貌、性分、能力便成了重点所在。

总之,不是人的外在的行为节操,而是人的内在的精神性(亦即被看做是潜在的无限可能性),成了最高的标准和原则。

完全适应着门阀士族们的贵族气派,讲求脱俗的风度神貌成了一代美的理想。

不是一般的、世俗的、表面的、外在的,而是要表达出某种内在的、本质的、特殊的、超脱的风貌姿容,才成为人们所欣赏、所评价、所议论、所鼓吹的对象。

从《人物志》到《世说新语》,可以清晰地看出这一特点愈来愈明显。