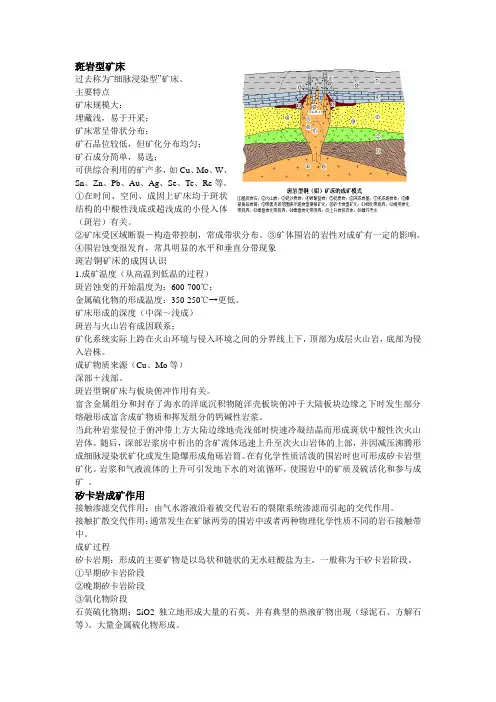

斑岩型铜矿床成矿模式

- 格式:ppt

- 大小:2.47 MB

- 文档页数:14

斑岩型矿床过去称为“细脉浸染型”矿床。

主要特点矿床规模大;埋藏浅,易于开采;矿床常呈带状分布;矿石品位较低,但矿化分布均匀;矿石成分简单,易选;可供综合利用的矿产多,如Cu、Mo、W、Sn、Zn、Pb、Au、Ag、Se、Te、Re等。

①在时间、空间、成因上矿床均于斑状结构的中酸性浅成或超浅成的小侵入体(斑岩)有关。

②矿床受区域断裂-构造带控制,常成带状分布。

③矿体围岩的岩性对成矿有一定的影响。

④围岩蚀变很发育,常具明显的水平和垂直分带现象斑岩铜矿床的成因认识1.成矿温度(从高温到低温的过程)斑岩蚀变的开始温度为:600-700℃;金属硫化物的形成温度:350-250℃→更低。

矿床形成的深度(中深~浅成)斑岩与火山岩有成因联系;矿化系统实际上跨在火山环境与侵入环境之间的分界线上下,顶部为成层火山岩,底部为侵入岩株。

成矿物质来源(Cu、Mo等)深部+浅部。

斑岩型铜矿床与板块俯冲作用有关。

富含金属组分和封存了海水的洋底沉积物随洋壳板块俯冲于大陆板块边缘之下时发生部分熔融形成富含成矿物质和挥发组分的钙碱性岩浆。

当此种岩浆侵位于俯冲带上方大陆边缘地壳浅部时快速冷凝结晶而形成斑状中酸性次火山岩体。

随后,深部岩浆房中析出的含矿流体迅速上升至次火山岩体的上部,并因减压沸腾形成细脉浸染状矿化或发生隐爆形成角砾岩筒。

在有化学性质活泼的围岩时也可形成矽卡岩型矿化。

岩浆和气液流体的上升可引发地下水的对流循环,使围岩中的矿质及硫活化和参与成矿。

矽卡岩成矿作用接触渗滤交代作用:由气水溶液沿着被交代岩石的裂隙系统渗滤而引起的交代作用。

接触扩散交代作用:通常发生在矿脉两旁的围岩中或者两种物理化学性质不同的岩石接触带中。

成矿过程矽卡岩期:形成的主要矿物是以岛状和链状的无水硅酸盐为主,一般称为干矽卡岩阶段。

①早期矽卡岩阶段②晚期矽卡岩阶段③氧化物阶段石英硫化物期:SiO2独立地形成大量的石英,并有典型的热液矿物出现(绿泥石、方解石等)。

黑龙江嫩江市铜山铜矿床成矿规律及找矿方向内容提要: 铜山斑岩铜矿床位于兴-蒙海西期造山带的东端。

该区早古生代的演化受制于兴-蒙洋向东偏北消减于布列亚-佳木斯地块之下,火山弧呈近北西向;晚古生代的演化受制于兴-蒙洋向北西消减于克鲁伦-额尔古纳地块之下,构造线为北东走向。

铜山斑岩铜矿的成矿期是中海西期。

晚海西-印支期和燕山期的构造岩浆事件中有其它类型的铜(或铜多金属)矿床形成,并使铜山斑岩铜矿遭受改造。

铜山铜矿床通过近期的勘查成果,累计探明铜资源量达50余万吨,矿体向深部继续延伸,矿区东南部工程较少,通过物、化探资料,分析矿床成因,总结成矿规律,在矿区的东南(铜山-争光岩)及深部具有良好的找矿空间。

关键词:斑岩铜矿金属来源富集规律找矿方向1矿床地质概述铜山铜矿床位于中亚-兴蒙地槽褶皱带的东端,即西伯利亚板块南缘兴安地块与黑龙江板块松嫩地块(葛肖虹等,2009) 的碰撞带。

本区以加里东构造运动为主题,主要发育奥陶系海相沉积岩和海底中性火山岩、火山碎屑岩,华力西构造运动在矿区范围内不十分明显,在区域上早石炭世陆壳抬升,海槽封闭。

燕山期构造运动主要表现在断裂活动,在矿区形成东西向及南北向断裂构造,部分新d) 主要岩性为安山岩、安山质凝灰岩夹生代玄武岩沿此构造灌入。

多宝山组( O2凝灰质砂岩夹有大理岩透镜体。

其中安山岩的U-Pb 同位素年龄为457 Ma;奥l) 含角砾英安质凝灰岩凝灰质砂岩、粉砂岩夹有大理岩透镜陶系上统裸河组( O3体。

矿区主要构造为北西向构造,铜山倒转背斜沿北西向展布。

背斜轴部由铜山组地层组成,两翼依次为多宝山组和裸河组,背斜两翼倾向均为南西向,构成倒转背斜,基本反映了该区加里东期的地应力方向。

铜山矿床的矿体也为北西向分布,因此,北西向构造是铜山铜(钼)矿床的主要控矿构造。

矿区成矿后的断层为以东西方向横穿全矿区的铜山断层,断层倾向南,倾角50°~65°,该断层对矿体的空间分布影响极大,铜山铜(钼)矿床的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号矿体均被该断层所切断。

第52卷 第21期 2007年11月论 文西藏冈底斯朱诺斑岩铜矿床成岩成矿时代约束郑有业①② 张刚阳①* 许荣科① 高顺宝③ 庞迎春① 曹 亮① 杜安道④ 石玉若⑤(① 中国地质大学(武汉)资源学院, 武汉 430074; ② 地质过程与矿产资源国家重点实验室, 武汉 430074; ③ 西藏地勘局第二地质大 队, 拉萨 850003; ④ 中国地质科学院国家地质实验测试中心, 北京 100037; ⑤ 中国地质科学院北京离子探针中心, 北京 100037.*联系人, E-mail: zhanggangyang@ )摘要 冈底斯成矿带西部最近发现的朱诺大型斑岩铜矿床, 锆石SHRIMP U-Pb 年龄明显可分为新、老两组, 记录了4次以上的主要构造岩浆事件: 残留锆石中(62.5 ± 2.5) Ma 可能与印-亚大陆碰撞不久形成的林子宗群火山岩有关; (50.1 ± 3.6) Ma 可能代表了冈底斯地区地幔镁铁质岩浆底侵事件; 岩浆锆石中(15.6 ± 0.6) Ma 代表了朱诺含矿斑岩的成岩年龄; 而矿石中获得的辉钼矿Re-Os 等时线年龄(13.72 ± 0.62) Ma 与锆石中(13.3 ± 0.2) Ma 的年龄相当, 代表了朱诺的成矿年龄. 冈底斯带斑岩铜矿的成岩成矿年龄具有从东往西逐渐变新的趋势. 朱诺斑岩铜矿床与冈底斯东、中部其他斑岩铜矿床属同一构造演化阶段的产物, 此为该斑岩铜矿带向西继续部署找矿工作提供了重要依据.关键词 冈底斯西部 朱诺 斑岩铜矿 成岩成矿时代2007-04-28收稿, 2007-08-15接受国家重点基础研究发展计划(编号: 2002CB412610)、国家“新一轮国土资源大调查”重大项目(批准号: 200210200001)和国家“九七三”预研究项目(编号: 2005CCA05600)资助朱诺斑岩铜矿床位于西藏自治区昂仁县亚模乡境内, 距离日喀则市约300 km, 经初步工程验证表明矿石质量好、找矿前景大, 它的发现“使冈底斯成矿带铜矿勘查区域向西扩大了数百千米, 有望发展成为巨型斑岩铜矿带”[1]. 众所周知, 冈底斯成矿带以当雄-白朗深大走滑断裂为界, 东西两侧成矿特征、类型、矿种、时代等存在巨大差异. 而近年来在冈底斯东、中部相继发现的驱龙、冲江、厅宫、白容、达布、吹败子等斑岩铜矿床均与分布于雅江北岸35~65 km 范围内的高侵位复式杂岩体有关. 成岩年龄集中发生在15.6~17.8 Ma, 成矿发生在14.85~15.99 Ma, 形成于陆内后碰撞造山向伸展走滑转换的过渡环境[2,3]. 问题在于冈底斯东中部斑岩成矿带向西还能延伸多远? 冈底斯西部的朱诺斑岩铜矿与东、中部的斑岩铜矿属同时代成矿吗? 因此, 搞清这一问题对促进冈底斯斑岩铜矿带继续向西部找矿、扩大斑岩成矿带规模等具有重大的理论及现实意义.本文在野外工作和镜下岩相学研究的基础上, 采用锆石SHRIMP U-Pb 法和辉钼矿Re-Os 法对朱诺斑岩铜矿床的成岩、成矿时代提供约束, 并进而探讨青藏高原晚新生代构造演化过程与成矿作用, 以及冈底斯斑岩成矿的时代演化规律.1 矿区地质概况矿区出露地层主体表现为北倾的单斜构造, 局部由于断裂构造影响而倒转, 主要为古新统-始新统的林子宗群年波组与帕那组的一套英安质-安山质-流纹质火山碎屑岩及砂砾岩等(图1). 年波组年龄为56.5 Ma, 帕那组为43.93~53.52 Ma [4,5](均为斜长石40Ar/39Ar 年龄). 断裂构造主要有北东向和北西向两组, 其中北东向构造控制了斑岩体和矿体的就位. 侵入岩分布于矿区西北部和南部, 主要有白翁普曲岩体和弄桑岩体, 岩性分别为斑状角闪二长花岗岩、中细粒黑云母花岗斑岩等, 形成时代为晚白垩世, 呈岩基状产出, 它是冈底斯安第斯型花岗岩基组成部分, 是新特提斯大洋板块向北俯冲的产物. 晚期的花岗斑岩、石英斑岩和闪长玢岩等呈小岩株、岩脉形式产于早期形成的花岗岩基和林子宗群火山岩中, 构成了一个复杂的火山-岩浆成矿系统.在朱诺矿区共发现了3个斑岩体和3个矿体, 成矿意义最大的是Ⅰ号斑岩体. Ⅰ号斑岩以花岗斑岩为主, 呈灰-灰白色, 地表呈不规则岩株陡立产出. 具有块状构造、斑状结构. 斑晶主要为石英、斜长石及少量黑云母, 其中斑晶石英和斜长石的含量约占25%左右; 基质主要由微粒-霏细结构的石英和长石组成, 约占岩石的70%左右. 副矿物主要为磷灰石、论 文第52卷 第21期 2007年11月图1 西藏朱诺斑岩铜矿地质简图1, 第四系; 2, 黑云母花岗斑岩; 3, 石英斑岩、花岗斑岩; 4, 闪长玢岩; 5, 流纹斑岩; 6, 斑状角闪二长花岗岩; 7, 林子宗群火山岩;8, 铜矿(化)体及编号; 9, 高岭土化; 10, 黄铁绢英岩化磁铁矿、锆石、榍石、金红石等. 矿体主要赋存于斑岩体及其外接触带的斑状角闪二长花岗岩和黑云母花岗斑岩中. 矿石矿物主要为孔雀石、蓝铜矿、赤铜矿、自然铜、黄铜矿、黄铁矿、辉钼矿. 矿区蚀变类型主要有钾化、黄铁绢英岩化、青磐岩化、硅化、泥化及碳酸盐化等, 黄铁绢英岩化、硅化与矿化密切相关. 由斑岩体向外, 蚀变类型由钾化、黄铁绢英岩化、碳酸盐化、高岭土化→青盘岩化、铁碳酸岩化等.2 样品采集和分析方法锆石样品采自矿区Ⅰ号斑岩体(Cu Ⅰ矿体)中平硐(PD1)开口处不同位置. 岩性为花岗斑岩, 为矿区含矿斑岩. 由于斑岩体发生过大面积的热液活动, 样品不可避免地存在不同程度的蚀变, 主要为弱的高岭土化, 绢云母化. 岩石中无脉体穿插.锆石分选在中国地质大学(武汉)选矿实验室完成. 在测试之前, 在中国地质科学院进行透射、反射光拍照, 在北京大学物理学院电子显微镜实验室对锆石晶体进行阴极发光(CL)照相. 锆石U-Pb 同位素分析在中国地质科学院离子探针中心的SHRIMP-Ⅱ离子探针上采用标准测定程序进行, 测试条件及流程见文献[6~8], 数据处理采用Ludwig SQUID 1.0及ISOPLOT 程序[9]. 由于年轻的锆石204Pb 丰度太低的原因, 采用实测204Pb 校正普通铅将导致极大的分析误差, 不适合用于校正普通铅, 我们在数据处理时采用实测208Pb 来校正, 相应地采用这种方法校正得到的206Pb/238U 年龄[10,11]. 为了有效进行监控, 获得高质量年龄数据, 大约每测定3个样品点测定1个TEM 标准样, 共测定8个标准样.第52卷 第21期 2007年11月论 文辉钼矿样品采自朱诺矿区Cu Ⅰ矿体PD1中洞深153.5, 158.6, 165.8和195.8 m 的位置, 共采集辉钼矿矿石样4块. 样品岩性均为黄铁矿化、黄铜矿化、辉钼矿化黑云母二长花岗斑岩, 其中辉钼矿主要呈辉钼矿-石英脉产出, 脉宽0.5~4.5 cm, 一般2 cm 左右; 石英脉较松散, 辉钼矿呈晶形较好的鳞片状产出. 将野外采集的矿石样品在双目镜下挑选出辉钼矿单矿物, 辉钼矿质纯, 无氧化, 无污染, 纯度达98%以上. 辉钼矿Re-Os 同位素年龄测试在国家地质试验测试中心由杜安道研究员测试完成, Re-Os 同位素分析的化学分离过程和分析方法见文献[12, 13]. 模式年龄t 按下式计算:1871871Os ln 1Re t λ⎡⎤⎛⎞=+⎢⎥⎜⎟⎢⎥⎝⎠⎣⎦, 其中λ (187Re 衰变常数) = 1.666×10−11 a −1.3 分析结果3.1 含矿斑岩中的锆石朱诺矿床含矿斑岩(花岗斑岩)中的锆石大部分具有完好晶形, 多为半自形到自形, 长宽比在 1.5~2之间, 无色或浅黄色, 透明, 粒径一般在100~200 μm 之间. 锆石的CL 阴极发光照片(图2)揭示大部分锆石具有清晰的岩浆振荡环带, 为典型的岩浆锆石[14~16]. 样品中某些锆石的核部还存在继承的岩浆核或具有补丁结构的残余锆石, 保留着核幔边套合非常好的结构, 如8号锆石核幔边三组年龄分别对应为60.3,23.5, 13.4 Ma. 另一个具有补丁结构的7号锆石, 内部为48.1, 22.3 Ma, 外围为12.6 Ma. 记录了该区多次的构造岩浆事件, 较好地保存了冈底斯造山带演化过程中的构造事件. 还有部分锆石颗粒内部为特征性的岩浆振荡环带, 而边部具有窄且不规则的无环带结构或弱环带区域, 个别锆石具有扇形分带. 总体与冈底斯斑岩铜矿带其他斑岩体内发现的残留或继承锆石具有部分可对比性[17].锆石测试结果见表1, 锆石U-Pb 一致曲线见图3. 可明显分为新、老两组年龄, 并至少记录了4次以上的主要构造岩浆事件. 具体描述如下:有9个测试点位于具有继承锆石或残留锆石特征的位置, Th 和U 含量变化于(169~1266)×10−6和(272~2229)×10−6, 对应的Th/U 比值为0.3951~1.3976. 其206Pb/238U 年龄变化于(48.1 ± 0.9)~(68.5 ± 2.4) Ma, 分布范围宽而连续, 反映了一个持续时间较长的岩浆活动. 根据锆石结构的不同和年龄值出现的频次, 明显有两次主要的构造岩浆活动事件: 第一次发生在(62.5 ± 2.5) Ma(MSWD = 2.1, n = 5), 残留锆石均为不规则棱角状, 具补丁状结构(颗粒2), 颜色深浅不一但年龄很相近; 第二次发生在(50.1 ± 3.6) Ma (MSWD = 4.7, n = 4), 锆石形态均为浑圆状, 反映其形成后遭受过熔融过程.5颗岩浆环带清楚的锆石, 其Th 和U 含量变化于(333~1479)×10−6和(490~1095)×10−6, 对应的Th/U 比值为0.5186~1.7745, 均大于0.3. 相对于锆石图2 西藏朱诺矿床含矿斑岩锆石的阴极发光图像论文第52卷第21期 2007年11月表1 西藏朱诺矿床含矿斑岩锆石SHRIMP测年结果表a)样品编号Pb c /% U/10−6 Th/10−6Th/U 206Pb*/10−6Pb/U±σ /Ma Pb/U 误差相关性ZL01-2.1 0.00 1776 789 0.4591 16.30 68.5±2.4 0.0107 0.81 ZL01-2.2 0.00 1250 614 0.5078 10.70 63.5±2.2 0.0099 0.77 ZL01-2.3 0.00 359 190 0.5461 3.10 63.5±2.4 0.0099 0.53 ZL01-2.4 2.13 442 169 0.3951 3.75 61.9±0.8 0.0097 0.251266 0.5870 17.70 60.3±2.1 0.0094 0.90 ZL01-8.1 0.00 2229ZL01-4.1 0.00 2058 981 0.4927 15.40 55.5±1.9 0.0087 0.83 ZL01-7.3 1.74 272 233 0.8867 1.78 48.1±0.9 0.0075 0.19 ZL01-13.2 1.62 332 365 1.1371 2.30 51.0±0.9 0.0079 0.24 ZL01-14.1 1.47 286 387 1.3976 1.94 50.0±1.1 0.0078 0.23 ZL01-1.1 0.00 827 844 1.0542 1.88 16.6±0.8 0.0026 0.44 ZL01-1.2 0.00 581 444 0.7905 1.24 15.2±0.7 0.0024 0.20 ZL01-3.1 0.00 1095 550 0.5186 2.17 14.4±0.6 0.0022 0.331479 1.7745 1.83 15.0±0.9 0.0023 0.27 ZL01-5.1 0.00 861ZL01-15.1 1.36 775 471 0.6285 1.67 15.9±0.3 0.0025 0.23 ZL01-17.2 1.95 490 333 0.7029 1.02 15.3±0.4 0.0024 0.26 ZL01-4.2 0.00 754 383 0.5248 1.33 12.8±0.6 0.0020 0.38 ZL01-7.2 0.94 5301 980 0.1910 8.97 12.6±0.1 0.0020 0.31 ZL01-8.3 2.03 21101019 0.4991 3.85 13.4±0.2 0.0021 0.23 ZL01-11.1 1.51 2517 773 0.3175 4.51 13.4±1.0 0.0021 0.47 ZL01-12.1 2.19 1865 1621 0.8980 3.24 12.7±0.3 0.0020 0.36 ZL01-13.1 1.61 2430 1013 0.4308 4.08 12.4±0.1 0.0019 0.24 ZL01-16.2 1.35 1735 584 0.3481 3.09 13.2±0.2 0.0020 0.24 ZL01-18.1 1.12 878 332 0.3912 1.61 13.6±0.2 0.0021 0.25 ZL01-17.1 0.50 733 853 1.2022 3.31 33.6±0.5 0.0052 0.29 ZL01-8.2 0.00 802 588 0.7566 2.40 23.5±1.0 0.0037 0.37 ZL01-7.1 0.00 288 262 0.9419 0.86 22.3±7.1 0.0035 0.882 ZL01-14.2 6.50 553 83 0.1548 0.77 9.7±0.4 0.0015 0.06a) 测试单位为北京离子探针中心; Pb c和Pb*分别为普通铅和放射成因铅; 误差为2σ, 采用208Pb校正普通铅图3 西藏朱诺矿床含矿斑岩锆石U-Pb一致曲线第52卷 第21期 2007年11月论 文的继承核, 总体上岩浆锆石具有较高的Th/U 比, 而Th 和U 含量没有明显的变化趋势. 岩浆锆石的206Pb/ 238U 年龄为(14.4±0.6)~(16.6±0.8) Ma, 加权平均为(15.6±0.6) Ma(MSWD = 1.8, n = 6), 该值代表了第三次的构造岩浆活动事件.位于残余岩浆核(颗粒4, 8)或继承核(颗粒7, 13, 14)外围的年轻锆石, 其核部年龄分布在48.1~68.5 Ma, 外围年龄集中在(12.4±0.1)~(13.4±1.0) Ma. 除了测试点7.2的Th/U 比为0.1910, U 含量高达5301×10−6以外, 其他测试点的Th 和U 含量变化于(332~ 1621)×10−6和(754~2517)×10−6, 对应的Th/U 比值均变化于0.3175~0.8980. 206Pb/238U 年龄范围在(12.4±0.1)~(13.6±0.2) Ma, 加权平均为(13.3±0.2) Ma (MSWD = 1.3, n = 6), 该值代表了第四次的构造岩浆活动事件. 根据锆石特点, 位于补丁状构造区域的锆石测点(11.1), 明显的是受到了热液流体的影响, CL 图像上表现为颜色加深、形态不规则、环带不明显, 这与U, Th, HREE 等元素的含量有关[18~21]. 测点4.2, 7.2, 8.3, 13.1位于具有岩浆核的锆石外围, CL 图像上显示该区域颜色深浅不均匀, 结晶环带模糊或者没 有, 可能是受到了热液流体不同程度改造或者直接从热液流体中结晶. 这些补丁状、模糊环带的锆石206Pb/238U 表面年龄值分布范围较为集中和一致, 而且207Pb/ 235U-206Pb/238U 比值均落在或靠近谐和曲线上, 反映的可能是同一地质事件. 否则, 若锆石结晶后Pb 丢失严重, 或所测数据明显存在继承性放射性成因Pb 的影响, 其206Pb/238U 表面年龄数据将可能分散[22,23].样品中还存在一个年龄为33.6 Ma 的核部年龄, 其外圈的年龄为15.3 Ma, 该年龄在一致曲线上靠近谐和曲线, 其可能代表了区域上33 Ma 左右的岩浆活动事件; 另外23.5, 22.3 Ma 的年龄可能代表了另一次岩浆活动事件; 还有一个9.7 Ma 的年龄, 落在谐和曲线上, CL 图像显示其为浅色不规则的形态, 穿插老的岩浆核(50 Ma), 可能代表了成矿后更晚的地质事件.3.2 辉钼矿Re-Os 年龄辉钼矿Re-Os 同位素年龄测试结果见表2和图4. 4件辉钼矿的Re 含量比较接近, 在(227148±1728) ng/g~(312113±2471) ng/g 之间, 总体上187Re 与187Os 含量比较协调. 辉钼矿Re-Os 模式年龄集中于(13.82±0.16)~(13.99±0.17) Ma(2σ 误差), 变化不超过0.2 Ma, 加权平均年龄为(13.92±0.08) Ma(MSWD = 0.79)(图4(a)). 4件辉钼矿的187Re-187Os 值构成一条MSWD 为1.14的等时线年龄(13.72±0.62) Ma (图 4(b)), 与单个辉钼矿模式年龄相差均小于0.5 Ma.187Os 初始值为(0.6±1.8) ng/g(2σ 误差).图4 西藏朱诺矿床辉钼矿Re-Os 年龄(a) 辉钼矿Re-Os 模式年龄加权平均; (b) 辉钼矿Re-Os 等时线年龄表2 西藏朱诺矿床辉钼矿Re-Os 同位素数据a)原样名样重/gRe/ng·g −1187Re/ng·g −1187Os/ng·g −1 模式年龄/MaZLY01 0.00225 227148±1728 142776±1086 33.27±0.30 13.99±0.17 ZLY02 0.0022 294950±2214 185394±1392 43.03±0.36 13.93±0.17 ZLY03 0.0024312113±2471 196182±1553 45.68±0.41 13.98±0.18ZLY04 0.00521 292988±2153 184160±1353 42.42±0.35 13.82±0.16 a) 测试者为中国地质科学院国家地质测试中心杜安道; 表内误差为2σ论 文第52卷 第21期 2007年11月4 讨论与结论许多证据显示[24~32], 印度-亚洲大陆起始碰撞时间在西藏不晚于65 Ma, 完成碰撞的时间约在40~45 Ma. 在碰撞期50 Ma 左右发生了岩浆底侵与岩浆混合作用. 莫宣学等人[4]认为冈底斯广泛分布的林子宗群火山岩底部年龄代表了印-亚大陆碰撞的开始时间, 为65 Ma 左右. 本区获得的(62.5±2.5) Ma 的锆石年龄与印度板块和欧亚板块的主碰撞开始时间非常相近, 可能与林子宗群火山岩有成因联系, 但要得出比较肯定的结论有待地球化学方面进一步的工作. 本区获得年龄为(50.1±3.6) Ma 的锆石形态均为浑圆 状, 年龄与介于(47.0~52.5) Ma 之间(大约50 Ma 的始新世)的大陆碰撞期间冈底斯带一次大规模地幔镁铁质岩浆底侵事件相一致[5,32]. 事实上冈底斯斑岩铜矿带其他斑岩体内也发现类似的残留或继承锆石[17],从区域斑岩中广泛发育这组锆石以及这组锆石的结构特征看, 它很可能代表了岩浆源区被熔融的产物, 如果这样, 很可能证明了大规模岩浆底侵形成的加厚的新生的下地壳部分熔融产生了含矿斑岩岩浆[33].已有成果表明[34~36], 冈底斯斑岩铜矿带中东部与成矿相关的岩体锆石SHRIMP U-Pb 年龄分别为驱龙17.58 Ma 、冲江15.60 Ma 、厅宫17.00 Ma; 辉钼矿Re-Os 年龄分别为驱龙15.99 Ma 、冲江14.85 Ma 、厅宫15.49 Ma. 朱诺矿床15.6 Ma 的锆石SHRIMP U-Pb 年龄代表了含矿斑岩的成岩年龄, 这与中部(厅宫、冲江)含矿斑岩的平均成岩年龄16.14 Ma 、东部地区(得明顶、驱龙)含矿斑岩的平均成岩年龄17.8 Ma 较接近, 并具有从东往西冈底斯含矿斑岩成岩年龄逐渐变小的趋势. 本区获得的辉钼矿Re-Os 同位素等时线年龄为(13.72±0.62) Ma, 代表了朱诺矿床较为确切的成矿年龄. 而(13.3±0.2) Ma 的锆石SHRIMP 年龄略晚于矿床中辉钼矿Re-Os 年龄, 可能恰好是成矿热液(蚀变)事件在锆石中的反映. 这也与中部(厅宫、冲江)平均成矿年龄14.56 Ma 、东部(吹败子、驱龙)平均成矿年龄15.68 Ma 较接近, 也具有从东往西冈底 斯含矿斑岩成矿年龄逐渐变小的规律性, 并且与雅江缝合带从东向西闭合时间越来越晚的规律也是一致的.本区的23.5, 22.3 Ma 这组年龄同样在冲江、南 木矿区发育[17,37], 说明22 Ma 的地质事件具有一定的区域性, 并与冈底斯地区第二次侵位高峰和冈底斯逆冲断裂活动时间(30~20 Ma)[25,27,28]相近, 曲晓明等人[17]提出约21 Ma 前, 由于软流圈物质上涌, 同时造成了底侵镁铁质岩石部分熔融形成含矿岩浆和地壳快速隆升, 至于与哪一事件相关仍有待更深入的探索. 另外本区33.6, 9.7 Ma 的单个年龄值所代表的意义这里就不一一讨论. 值得注意的是, 阴极发光照片上13 Ma 锆石部分直接附着在50~62 Ma 锆石的外围这一问题, 可能是由于测点有限造成的, 如颗粒13为13 Ma 锆石直接附着在51 Ma 锆石上, 但从其结构及与8号锆石对比, 其中间的白色区域, 很可能年龄就在22 Ma 左右. 如锆石7核部存在48 Ma 与22.3 Ma 共存的年龄. 所以13 Ma 锆石似乎不是直接附着在50~62 Ma 锆石的外围, 多数情况下锆石可能具有三阶段的生长历史: 48~60, 22, 13 Ma. 当然也可能是其他成因.可见, 朱诺含矿斑岩的锆石SHRIMP 年龄记录了4次以上的主要构造岩浆演化事件, 其斑岩成岩成矿时间与冈底斯带成岩成矿时间总体是一致的, 均形成于陆内后碰撞造山向伸展走滑转换的过渡环境. 斑岩体侵位(斑岩成矿)具有相对集中爆发的特征(带内斑岩成岩或成矿从开始到结束之间的时差大约均在2~3 Ma), 明显不同于东太平洋斑岩铜矿带所处的岛弧或活动大陆边缘造山环境(成岩或成矿之间的时差达25 Ma). 显示朱诺斑岩铜矿床与冈底斯东、中部其他斑岩铜矿床具有相同的成矿背景和环境, 属于同一构造演化阶段的产物, 构成了一个统一的整体, 同时也说明冈底斯带西段斑岩铜矿找矿具有很大的资源潜力, 为冈底斯斑岩铜矿带向西部部署找矿工作提供了重要依据.致谢 审稿专家提出了建设性的意见, 在测试和成文过程中得到了中国地质科学院离子探针中心的宋彪、闫全人研究员, 中国地质大学(武汉)吴元保教授的指导和帮助, 在此致以诚挚的谢意.参 考 文 献1 郑有业, 高顺宝, 张大全, 等. 西藏朱诺斑岩铜矿床发现的重大意义及启示. 地学前缘, 2006, 13(4): 233—2392 郑有业, 高顺宝, 程力军, 等. 西藏冲江大型斑岩铜(钼金)矿床的发现及意义. 地球科学, 2004, 29(5): 333—3393 Qin K Z, Tosdal R, Li G M, et al. Formation of the Miocene por-phyry Cu(-Mo-Au) deposits in the Gangdese arc, southern Tibet, in a transitional tectonic setting. In: Zhao C S, Guo B J, eds. Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge. China land pub-lishing House, 2005. 44—474 莫宣学, 赵志丹, 邓晋福, 等. 印度-亚洲大陆主碰撞过程的火第52卷 第21期 2007年11月论 文山作用响应. 地学前缘, 2003, 10(3): 135—1485 周肃, 方念乔, 董国臣, 等. 西藏林子宗群火山岩氩氩年代学研究. 矿物岩石地球化学通报, 2001, 20(4): 317—3196 Williams I S. U-Th-Pb geochronology by ion microprobe, Applica-tions of micro analytical techniques to understanding mineralizing processes. In: Mickibben M A, Shanks III W C, Ridley W I, eds. Rev Economic Geol, 1998, 7: 1—357 宋彪, 张玉海, 万渝生, 等. 锆石SHRIMP 样品耙制作、年龄测定及有关现象讨论. 地质论评, 2002, 48 (增刊): 26—30 8 马昌前, 明厚利, 杨坤光. 大别山北麓的奥陶纪岩浆弧:侵入岩年代学和地球化学证据. 岩石学报, 2004, 20(3): 393—402 9 Ludwig K R. Squid 1.02: A User Manual. Berkeley: Berkeley Geo-chronological Center Soecial Publication, 2001. 2—1910 Nutman A P, Green D H, Cook C A, et al. SHRIMP U-Pb zircondating of exhumation of the Lizard peridotite and its emplacement over crustal rocks: Constraints for tectonic models. J Geol Soc, 2001, 158: 809—82011 简平, 刘敦一, 张旗艺, 等. 蛇绿岩及蛇绿岩中浅色岩的SHRIMP U-Pb 测年. 地学前缘, 2001, 10: 439—45612 杜安道, 赵敦敏, 王淑贤, 等. Carius 管溶样和负离子热表面电离质谱准确测定辉钼矿铼-锇同位素地质年龄. 岩矿测试, 2001, 20(4): 247—25213 Mao J W, Yang J M, Qu W J, et al. Re-Os Age of Cu-Ni Ores fromthe Huangshandong Cu-Ni Sulfide Deposit in the East Tianshan Mountains and Its Implication for Geodynamic Process. Acta Geol Sin, 2003, 77(2): 220—22614 Rowley D B, Xue F, Tucker R D. Ages of ultra-high pressuremetamorphic and source orthognisses from the eastern Dabie Shan: U/Th zircon geochronology. Earth Planet Sci Lett, 1997, 151: 191—203[DOI]15 Hacker B R, Ratshbacher L, Webb L, et al. U/Th Zircon ages con-strain the architecture of the ultrahigh-pressure Qinlin-Dabie Oro-gen, China. Earth Planet Sci Lett, 1998, 161: 215—230[DOI] 16 Crofu F, Hanchar J M, Hoskin P W, et al. Atlas of zircon textures.Rev Mineral Geochem, 2003, 53: 469—495[DOI]17 曲晓明, 侯增谦, 莫宣学, 等. 冈底斯斑岩铜矿与南部青藏高原隆升之关系-来自含矿斑岩中多阶段锆石的证据. 矿床地质, 2006, 25(4): 388—40018 Hanchar J M, Miller C F. Zircon zonation patterns as revealed bycathodoluminescence and backscattered electron images: Implica-tions for interpretation of complex crustal histories. Chem Geol, 1993, 110: 1—13[DOI]19 Hanchar J M, Rudnick R L. Revealing hidden structures: The ap-plication of cathodoluminescence and back-scatter electrical ima- ging to dating zircons from lower crustal xenoliths. Lithos, 1995, 36: 289—303[DOI]20 Crofu F, Hanchar J M, Hoskin P W, et al. Atlas of zircon textures.Rev Mineral Geochem, 2003, 53: 469—495[DOI]21 吴元保, 郑永飞. 锆石成因矿物学研究及其对U-Pb 年龄解释的制约. 科学通报, 2004, 49(16): 1589—160422 Williams I S, Claesson S. Isotopic evidence for Precambrianprovenance and Caledonian metamorphism of high grade parag-neisses from the Seve Nappes, Scandinavian Caledonides.ⅡIonmicroprobe zircon U-Th-Pb. Contrib Mineral Petrol, 1987, 97: 205—207[DOI]23 李任伟, 万渝生, 陈振宇, 等. 根据碎屑锆石SHRIMP U-Pb 测年恢复早侏罗世大别造山带源区特征. 中国科学D 辑: 地球科学, 2004, 34(4): 320—32824 Gaetani M, Garzanti E. Multicyclic history of the northern Indiacontinental margin (northwestern Himalaya). Am Ass Petrol Geols Bull, 1991, 75: 1427—144625 Yin A, Harrison T M, Ryerson F J, et al. Tertiary structural evolu-tion of the Gangdese thrust system, southeastern Tibet. J Geophys Res, 1994, 99(B9): 18175—18207[DOI]26 Willems H, Zhou Z, Zhang B, et al. Stratigraphy of the Upper Cre-taceous and Lower Tertiary strata in the Tethyan Himalayas of Ti-bet(Tingriarea, China). Geol Rundsch, 1996, 85: 723—754 27 Yin A, Harrison T M. Geologic evolution of the Himalayan-Tibet.Orogen Annu Rev Earth Planet Sci, 2000, 28: 211—280[DOI] 28 尹安. 喜马拉雅-青藏高原造山带地质演化——显生宙亚洲大陆生长. 地球学报, 2001, 22(3): 193—23029 Wan X, Jansa L F, Sarti M. Cretaceous and Tertiary boundarystratain southern Tibet and their implication for India Asia colli-sion. Lethaia, 2002, 35(2): 131—146[DOI]30 Mo X, Zhao Z, Zhou S, et al. Evidence for timing of the initiationof India-Asia collision from igneous rocks in Tibet. EOS Trans, 2002, 83: 4731 莫宣学, 董国臣, 赵志丹, 等. 西藏冈底斯带花岗岩的时空分布特征及地壳生长演化信息. 高校地质学报, 2005, 11(3): 281—29032 董国臣, 莫宣学, 赵志丹, 等. 印度-欧亚大陆碰撞过程中冈底斯带岩浆底侵作用的年代学限定: SHRIMP 锆石U-Pb 年龄证据.地质学报, 2005, 79(6): 75633 Hou Z Q, Gao Y F, Qu X M, et al. Origin of adakitic intrusivesgenerated during mid-Miocene east-west extension in southern Ti-bet. Earth Planet Sci Lett, 2004, 220:139—155[DOI]34 侯增谦, 曲晓明, 王淑贤, 等. 西藏高原冈底斯斑岩铜矿带辉钼矿Re-Os 年龄: 成矿作用时限及动力学背景应用. 中国科学D 辑: 地球科学, 2003, 33(7): 609—61835 芮宗瑶, 侯增谦, 曲晓明, 等. 冈底斯斑岩铜矿成矿时代及青藏高原隆升. 矿床地质, 2003, 22(3): 217—22536 郑有业, 薛迎喜, 程力军, 等. 西藏驱龙超大型斑岩铜(钼)矿床:发现、特征及意义. 地球科学, 2004, 29(1): 103—10837 林武, 梁华英, 张玉泉, 等. 冈底斯铜矿带冲江含矿斑岩的岩石化学及锆石SHRIMP U-Pb 年龄特征. 地球化学, 2004, 33(6): 585—591。

矿产资源M ineral resources哈萨克斯坦铜矿地质特征与成矿模式玛尔旦·玉苏甫江(天津华北地质勘查局,天津 300170)摘 要:哈萨克斯坦铜矿分布十分广泛,并且矿床当中矿产资源十分丰富。

通过对哈萨克斯坦铜矿开展地质特征与成矿模式研究,分析得出,该区域围岩蚀变特征、矿产资源分布带特征及矿物组成,并进一步对成矿空间分布和成矿空间分布共性特点等共性特征进行分析,以期为哈萨克斯坦各地区铜矿勘查和开采提供依据。

关键词:哈萨克斯坦;铜矿;地质特征;成矿模式中图分类号:P618.41 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)01-0104-2Geological characteristics and metallogenic model of copper deposits in KazakhstanMA ER DAN-Yu su pu jiang(Tianjin North China Geological Survey Bureau, Tianjin 300170,China)Abstract: The copper deposits in Kazakhstan are widely distributed, and the mineral resources are very rich. Through the study of geological characteristics and metallogenic model of copper deposits in Kazakhstan, the paper concludes that the wall rock alteration characteristics, mineral resources distribution zone characteristics and mineral composition in the region, and further analyzes the common characteristics of spatial distribution and common characteristics of metallogenic spatial distribution, so as to provide basis for copper exploration and mining in Kazakhstan.Keywords: Kazakhstan; copper deposit; geological characteristics; metallogenic model哈萨克斯坦地区矿产资源十分丰富,并且金属矿床众多,其中铜矿矿床的比例相对较大,并且大部分铜矿矿床中赋存大量的铜、钼、金等金属矿物。

斑岩型矿床的成矿研究进展摘要:本文阐述了斑岩型矿床的主要特征,并比较全面的概括了当前该领域研究对于斑岩型矿床的构造背景以及矿物来源的前沿成果。

一、引言斑岩型矿床具有品位低、规模大、便于机械化开采特点,由于其经济意义巨大,其找矿勘查与理论研究工作一直是矿床学界的研究热点。

现在斑岩型铜矿已是世界铜矿最重要的工业类型,储量占世界铜储量的55.3%,且多集中在超大型斑岩矿床中。

目前世界99个200万吨以上的超大型铜矿中.斑岩型有63个。

在中国,已查明30个矿床为斑岩铜矿,累计铜储量3274万吨,约占总储量的44.01%。

以下对当前斑岩型矿床领域研究的重点问题进行逐一总结与分析。

二、斑岩型矿床的含义与特征斑岩型矿床的研究历史可概略的分为3个阶段:①20 世纪七八十年代,注重于矿床特征、蚀变系统和矿床成因研究;②20 世纪90年代,聚焦于成矿环境和构造控制研究;③本世纪初,更加关注于成矿地球动力学背景研究。

最近十多年来,在斑岩型矿床的斑岩起源、热液系统、成矿系统、构造控制和动力学背景等研究方面,均取得了诸多新认识和新进展。

斑岩型矿床的名称是从斑岩铜矿床演变而来的,近20年来,除斑岩型铜矿外,人们发现许多金、钼、钨、锡、铀等矿床在地质特征、含矿性、形成条件和分布规律方面与斑岩型铜矿具有某些相似性,因此将斑岩铜矿的概念扩大到除铜以外的其他金属矿床中,称之为“斑岩型矿床”,泛指产在斑岩类岩体及附近大范围分布的浸染状和细网脉状矿床。

斑岩型矿床的一般特点为:(1)金属矿化在斑状侵入岩及围岩中呈浸染状或细网脉状产出;(2)无论在空间分布上,还是在形成时间上,金属矿化与浅成侵入岩具密切关系;(3)大多数含矿侵入岩为钙碱性或碱性岩浆岩系列;(4)典型的含矿斑状岩浆岩组合为花岗闪长岩、花岗岩或闪长岩、正长岩;(5)与钼矿床有关的侵入岩大都为钙碱性长英质火成岩;(6)含矿侵入岩体大都为复式侵入杂岩,金属矿化仅与其中某一期侵入岩有关;(7)金属矿化与岩脉群和角砾岩管伴生,角砾组份复杂,磨圆度高;(8)含矿侵入岩体及围岩均遭受到普遍的和强烈的断裂与破碎作用;(9)尽管大多数矿化地段受断裂控制,但是在一些矿床中,浸染状金属矿石占有很高的比例;(10)尽管各金属矿床在热液蚀变类型、强度和规模等方面变化很大,但是代表性的蚀变带普遍存在,并具一定的分带性;(11)在部分矿区,风化淋滤可以造成金属元素次生富集。

斑岩型矿床概念:空间分布和成因上与一些弱酸性的斑岩类小侵入体有关,规模巨大,低品位的细脉浸染型矿床。

其矿体可以产在斑岩体内部,也可以产在围岩中。

成矿时代:有重要意义的斑岩型矿床均出现于显生宙,特别是中、新生代,其次是晚古生代。

共同特征:①矿化在时间上、空间上、成因上与斑状结构的中酸性浅成、超浅成的小侵入体有关,如花岗闪长斑岩、石英二长斑岩、石英斑岩等②具有一定的面型矿化蚀变分带性,硫化物大量出现,富含黄铁矿③矿石具细脉浸染状构造工业意义及经济意义:1、Cu、Mo为主,其次为W、Sn、Au、Ag、Pb、Zn等2、规模大、品位低、矿化均匀3、埋藏浅,易开采4、矿石成分简单,易选5、可供综合利用的矿种多我国主要铜矿床类型分布概况斑岩型45%、矽卡岩型21%、沉积型12%、海相火山岩型10%、铜镍硫化物矿床8%、热液型4%以斑岩型铜矿床为例介绍斑岩型矿床其它特征斑岩型矿床以斑岩型铜(钼)矿床为主,又称细脉浸染型铜(钼)矿床,是目前最重要的铜矿床和钼矿床类型,约占世界已探明铜矿储量的一半,钼矿储量的三分之二。

美国、智利、秘鲁三个主要产铜国家的铜矿储量的80~90%来自斑岩型铜矿床。

近年来,我国江西、云南、黑龙江、西藏、河南等地也相继有所发现,斑岩型铜矿床已成为我国的主要铜矿床类型。

斑岩型铜矿床以其埋藏浅、品位低、规模大为特征。

铜品位一般在0.4%左右,少数可达0.8%,单个矿床的铜储量可达百万吨,矿石中除伴生钼外,还有金、银等元素可综合利用。

斑岩型铜(钼)矿床常成群成带出现,构成成矿区或成矿带。

有时斑岩铜矿床还和其它矿床类型相伴产出,构成一个成矿系列。

成矿地质条件(1)岩浆岩条件(2)构造条件(3)地层条件岩浆岩条件中酸性钙碱性浅成或超浅成小型斑岩侵入体(花岗斑岩、花岗闪长斑岩、石英二长斑岩等)岩体规模较小(<1-2km2) 个别达10余km2岩体的形成时代以中―新生代为主化学成分以富钾为特征(K2O>Na2O)岩体的酸性程度影响矿化类型SiO2 62-68%的斑岩---以铜为主的矿床SiO2>68%的斑岩---以钼为主的矿床构造条件含矿斑岩的侵入大多和深大断裂有关,矿床常呈带状分布,分布于深断裂两侧的次级断裂构造系统中。

斑岩铜矿的找矿, ,铜矿为我国有色金属矿产资源缺口最大的金属之一;我们认为,我国是一个发展中的大国,根本解决铜的紧缺问题必须也只能是立足国内;1斑岩型铜矿是当前重要的找矿类型之一众多矿床学家在研究世界铜矿找矿现状,认为斑岩型铜矿是当前最重要的铜矿类型,具有规模大,采选条件好,生产成本低三个特点;从国外统计的铜矿储量大于500万吨以上的49个铜矿床,斑岩铜矿有26个,占53%;世界上著名的三大斑岩铜矿巨型成矿带都延伸到我国境内,古亚洲斑岩铜矿成矿带,西起乌兹别克,经巴尔哈什湖地区进入我国新疆北部,蒙古和黑龙江至苏联远东地区;环太平洋斑岩铜矿成矿带分东西两个成矿带,东成矿带主要分布南、北美洲的西海岸;西成矿带,在亚洲大陆东部和沿海,又可分为内、外两个成矿带:内带属岛弧带,北起堪察加经日本、台湾、菲律宾、加里曼丹、西伊里安、巴布亚新几内亚,所罗门群岛至澳大利亚东海岸,外带北自俄罗斯楚科奇半岛延至中国东北、华北、长江中下游至赣东北;地中海或特提斯—喜马拉雅斑岩铜矿成矿带,西起西班牙,经南斯拉夫、罗马尼亚、保加利亚、土耳其、伊朗、巴基斯坦西部,延至我国青海、西藏,再向南东方向伸入缅甸境内;基于上述理由,70年代掀起了全国“斑岩铜矿”的找矿热潮,从而发现了西藏玉龙、马拉松多、多霞松多,内蒙乌努克吐山等一批大型—特大型斑岩铜矿床,江西德兴铜厂、富家坞、朱砂红,黑龙江多宝山进一步研究和重新勘探,大幅度地增加了铜矿储量,扩大了矿床远景;应该说找矿研究的效果是显著的,成绩是巨大的;80年代后,世界斑岩型铜矿的找矿仍有不断发现,如智利埃斯康迪达Escon dida、印度马兰杰坎德Malanjkhand、菲律宾勒班陀Lepanto“远东南”FSE特大型—大型斑岩铜矿床和富金铜矿床;我国的斑岩型铜矿找矿虽有所进展,如长江中下游某些矽卡岩铜矿床中伴有斑岩型铜矿化,构成多位一体矿床,或成矿系列;但总的说来,没有发现规模大、条件好的可供建设的斑岩铜矿床;就是原已勘查的一些大型斑岩型铜矿也尚未计划上马,究其根本的原因是我国的斑岩铜矿品位低;例如江西德兴铜厂铜平均品位%,富家坞含铜平均品位%;朱砂红铜平均品位%;黑龙江多宝山铜矿铜平均品位为%;内蒙乌奴克吐山铜矿铜平均品位%;西藏玉龙铜矿铜品位%~%;马拉松多铜矿铜平均品位%;多霞松多铜矿铜平均品位%;此外,不少的斑岩型铜矿床由于气候、地形等条件差,尚难利用;2斑岩型铜矿的富矿综上可知,斑岩型铜矿的开发程度受其矿床质量制约;在市场经济条件下,斑岩铜矿床有否富矿存在具有重要意义,是决定能否建设上马的关键;1就斑岩铜矿成矿带的一些大型—特大型斑岩铜矿床,在矿体形成后,常形成较厚大的氧化带,构成一定厚度和规模的铜矿次生富集带见表;矿床氧化带一般较发育,尤其次生富集带厚度大,铜品位一般较高1%~2%,且都为矿山首产的地段;2国外的斑岩铜矿的原生硫化矿体铜品位亦有较高的;资料表明,多期岩浆侵入,多期铜矿化的成矿作用是斑岩铜矿变富、规模变大的主要因素;例如智利特尼恩特铜矿床,是太平洋东部成矿带最南端的一个特大型铜矿床,金属铜储量达5000万吨,年产精铜28万吨;第三纪上新世侵入的石英闪长玢岩及其演化后期侵入的次火山岩——英安玢岩,两种岩体侵入第三纪始新世安山岩中,石英闪长玢岩出露面积大小不等;南部大北部小,地表小往深部变大;其顶部有电气石角砾岩筒覆盖;岩石结构由上部的斑状到深部变为粒状;英安玢岩是重要的成矿岩体,出露范围小,呈不规则的岩枝,分叉状侵入到安山岩中;随着这两种岩体的侵入,围岩安山岩发生了不同程度的蚀变和矿化;石英闪长玢岩侵入时,安山岩发生钾化、黑云母化及石英绢云母化蚀变,并使安山岩矿化,含铜达%,接着英安玢岩侵入,使安山岩进一步发生蚀变,主要有钾化、黑云母化,岩石含铜增加到1%;正是由于这两种含矿岩体的侵入,发生了强烈的蚀变和矿化,形成了巨大的铜矿床;矿化带NW走向;矿化带北部和中部,矿体平行英安玢岩,金属矿物主要斑铜矿,黄铜矿和黄铁矿;矿化带南部出现大量石英闪长玢岩,这时斑铜矿不发育,主要为黄铜矿和黄铁矿,它们含量比例大致为1∶1;智利萨尔瓦多铜矿床,位于智利北部阿塔马省摩尔雷德印第安山,铜金属40 0多万吨;矿区出露有上白垩统及第三纪火山—沉积岩,第三纪火山岩组成矿床的底板,含矿岩体发生在41×106a;按其侵入时间的先后,岩石成分的差异依次分为“X”、“K”、“L”三种斑岩,“X”斑岩为最早侵入的斑岩,基质由石英,少量黑云母组成,等粒细粒结构,岩石发生强烈的钾—硅酸盐化蚀变,黑云母有的已绢云母化,斜长石斑晶也发生绢云母化,少部分变成粘土,它是主要的含矿岩体;“K”斑岩接着“X”斑岩之后侵入,由斜长石组成斑晶,故又称斜长斑岩,斑晶粒度变粗,具强烈的蚀变和矿化,也是主要的含矿岩体;“L”斑岩是最后侵入的斑岩,切过上述两种斑岩体,斑晶也是斜长石为主,没有明显的蚀变和矿化;铜矿体主要产在“K”“X”斑岩中,此外矿体底板的安山岩、流纹岩及眼球状石英斑岩中也有不同程度的矿化;在远离斑岩体的流纹岩,安山岩中,则出现大量的黄铁矿;原生硫化矿石平均铜品位%~%;国外某些斑岩型铜矿氧化带规模智利丘基卡马塔矿床,储量6000万吨;淋滤带深度大,最深达100多米;氧化带厚2~300m;次生富集带最厚500多米,南北减少,也有100m±,最富矿石Cu2%以上,一般1%以上;原生硫化物矿体往下延伸800m以上,仍有矿化,%~%;智利丘基北矿潘帕诺特矿床,储量400万吨;淋滤带长1600m,宽600m,厚80m %~%;次生富集带Cu1%~2%;原生硫化物矿体长1600多米宽600m,控制深195m,%;智利特尼恩特矿床,储量5000 万吨;淋滤带内Cu1%约占矿石储量20%,次生富集带Cu1%~2%,原生硫化物矿体%±,控制深度1200m以上;智利萨尔瓦多矿床,储量400万吨;淋滤带厚150m;次生富集带发育,目前开采矿体;原生硫化物矿体%~%;秘鲁塞罗维德矿床,储量782万吨;淋滤带厚150~200m Cu1%;次生富集带厚30~90m,Cu 1%~2%;原生硫化物矿体%~%;秘鲁夸霍内矿床,储量600万吨;淋滤带最大厚100m,平均厚15m;次生富集带厚20m;秘鲁托克帕拉矿床,储量400万吨;次生富集带厚0~150m,最高Cu 2%;墨西哥拉卡里达德矿床,储量455万吨;淋滤带厚10~270m,Cu %~%;次生富集带厚几十米至250m,Cu %~%;原生硫化物矿体,Cu %~%;蒙古额尔德图音鄂博矿床,储量255万吨;淋滤带厚30~60m;次生富集带厚2 00m Cu 1%~2%,最高5%~7%;哈萨克斯坦科翁腊德矿床,储量>790万吨;淋滤带厚0~80m,%~%;氧化带厚~60m;次生富集带厚15~270m平均130~140m,%~2% ;原生硫化物矿体从离地表150~300m深度开始,已追索到600~650m深度;秘鲁塞罗维德铜矿为南秘鲁铜矿带的重要矿床,也是秘鲁目前最大的斑岩铜矿床;金属铜储量782万吨;矿区出露地层有前寒武纪片麻岩,古生代沉积岩和侏罗纪火山—沉积岩,第三纪早期有闪长岩,接着是花岗闪长岩呈岩基沿北NW方向侵入,铜矿床即位于此岩基的东南端;花岗闪长岩有先后两期,此后有英安斑岩、二长斑岩、石英二长斑岩等小侵入体沿NW向构造带分布,随后还有一连串的电气石—石英角砾岩筒产出;英安斑岩、二长斑岩及石英二长斑岩次火山岩侵入体为主要成矿期;成矿时代为×106a;矿体主要赋存在这些小侵入斑岩中,电气石-石英角砾岩筒也有部分矿体,小部分矿体产于早期的闪长岩、花岗闪长岩及前寒武纪片麻岩中;原生铜矿石含Cu %~%,平均%.;秘鲁夸霍内铜矿,铜储量600万吨,平均含Cu 1%,是目前秘鲁最大的露天铜矿山;区内出露大片上白垩统到下第三纪的火山岩,第三纪渐新世的闪长岩、花岗闪长岩、石英二长斑岩和石英粗安斑岩等多期多次侵入到围岩安山岩中;主要成矿期是后期演化产物石英二长斑岩、石英粗安斑岩,面积仅为小岩体,含矿最多的岩石是石英粗安斑岩,其次石英二长斑岩;以上斑岩铜矿实际材料表明,在多旋回,多次侵入成矿条件下,斑岩型铜矿化与次火山岩型铜矿化迭加,可以形成品位较富,规模大的铜矿床;我国长江中下游铜矿带,如城门山、武山、丰山洞、安基山等铜矿,喷流—沉积型铜硫矿、矽卡岩型铜矿和斑岩型铜矿多次成矿作用形成多位一体的成矿系列,从而提高了矿区铜的平均品位,扩大了铜矿床规模;3我国斑岩型铜矿的找矿在市场经济条件下,建设矿山,矿业开发必需按市场规律运作,没有利润,甚至亏损生产矿山是没有出路的,也不可能维持下去;因而,作者认为斑岩铜矿找出路在哪里关键是富矿问题,不解决斑岩铜矿富矿的找矿问题,找出的贫矿,不能露采的斑岩铜矿只能是呆矿;国内外学者曾对斑岩铜矿分类、构造环境、成矿岩体岩石地球化学特征、围岩蚀变及矿化分带特征、成矿物质来源、矿床成因和成矿模式等地质问题进行了详细研究和专门论述;遗憾的对斑岩型铜矿富矿的研究方面的论文极为鲜见;因此,斑岩型铜矿今后的研究应着重富矿形成条件1斑岩型铜矿与矽卡岩型铜矿、喷流—沉积型铜矿、次火山岩型铜矿伴生的地质背景和地质条件的研究;自程裕淇等人1979年提出矿床成矿系列问题以来,引起地质界同仁的关注,在一些已知矿床和矿区内,又发现了很多新的矿种和新的矿化类型,这不仅在成矿理论有了新的发展,在开拓找矿思路,扩大找矿远景,提高矿山经济效益都具有重大意义;事实表明,一个成矿带中,每个矿床由于自然界的复杂性,地质条件的差异,成矿系列,矿化组合也有不同,上述四种铜矿类型,在长江中下游成矿带中,如城门山、武山铜矿为喷流—沉积型铜矿、矽卡岩铜矿、斑岩铜矿三位一体成矿系列;丰山洞铜矿则为矽卡岩型铜矿、斑岩型铜矿成矿系列;铜录山铜矿则仅以矽卡岩铜矿为主,并无其它伴生的铜矿;又如大兴安岭东坡铜矿带,连花山铜矿、布敦花铜矿、闹牛山铜矿、好力宝铜矿都可见斑岩型铜矿和次火山岩铜矿在一个矿区共存,构成一个成矿系列;上述矿区斑岩型铜矿仅是矿化,无工业意义;因而研究不同地区不同成矿系列主导因素是十分必要的,包括区域成矿物质来源,多期岩浆成矿作用,多种的富集成矿作用等地质条件,以期达到什么地质情况下,可能形成什么矿化组合的成矿系列,从而有效地指导找矿实践;2加强斑岩型铜矿形成后次生氧化带特征,次生富集带发育主要因素研究;由前述国外某些斑岩型铜矿氧化带次生富集带发育的主要因素有:气候条件:南美洲智利北部和南部年降雨量都在250mm以下,气候干燥,有的甚至为沙漠—半沙漠性气候,因为降雨量少,不易造成铜在地表大量流失;适度的新构造运动—抬升,如秘鲁,智利等斑岩铜矿区,自晚第三世至第四纪,区内经历了断块运动,形成了地垒式山脉及地堑式盆地,位于上升断块中的铜矿床即受剥蚀、氧化、淋滤及富集作用,如果氧化速度与上升剥蚀速度大体保持平衡时,潜水面不断下降,从而形成厚大的次生富集带;次生富集作用即能得到反复进行,哈萨克斯坦科翁腊德铜矿田潜水面等高线、岩体地形等高线和次生富集带的辉铜矿界线一致,辉铜矿矿石厚度较大的地段明显为潜水面凹下去的地方,潜水面像辉铜矿矿带顶板一样,也是普遍向东南倾斜;我们发现很有意义的是,智利、秘鲁的一些次生富集带发育的斑岩铜矿矿区海拔标高大约皆在2500~3500m之间的高山地区;智利丘基卡马塔矿区标高2830m;特尼恩特矿区标高2600~3000m;萨尔瓦多矿区标高2900m;秘鲁塞罗维德矿区标高2600~2800m;托克帕拉矿区标高3100~3600m;此外某些局部的因素,如硫化矿石的矿物组合;矿体产状;矿区断裂裂隙发育程度,围岩性质等因素,都可引起氧化带发育程度;4斑岩型铜矿富矿的找矿方向据上认识,作者认为青海南部玉树—扎多—乌丽一带是寻找斑岩铜矿富矿最有利的地区;依据1该带为世界三大斑岩铜矿带之一,地中海或特提斯—喜马拉雅斑岩铜矿带中西藏玉龙成矿带北西段;2该区沉积有玉龙斑岩铜矿床相似的巨厚的三叠纪地槽型火山—沉积建造;晚三叠世末,全区发生印支运动,局部发生断陷,形成晚三叠世—第三纪巨厚的含膏盐的红色岩系;在燕山—喜马拉雅早期青海南部治多—扎多复向斜广泛发育中酸性钙碱性斑岩建造;3玉龙斑岩铜矿研究资料表明:矿床是由喷流沉积铜矿化或矽卡岩铜矿化层状富铜矿及斑岩型铜矿低品位铜矿化组成成矿系列,其上部并发育氧化的次生富集带中—高品位铜矿;由于玉龙斑岩铜矿有相当规模的富铜矿石,因此,国家已开始筹建矿山,准备开采;随着玉龙铜矿,青海德尔尼、铜峪沟、赛什圹铜矿的开发建设,其外部建设和开发条件已得到改善;4该区位于喜马拉雅期构造运动影响强烈地区,山脉不断上升,海拔地形标高4000~5000m,气候干燥,有利于形成厚大的铜矿次生富集带;因此,从现有的地质环境、地质条件分析,该区无论二位、三位一体的成矿系列,从而构成原生的中富铜矿,或次生富集带形成富铜矿,都有前景;。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟成矿模式成矿模式又称矿床模式.成矿模式并没有十分严格的定义。

目前一般认为,所谓成矿模式,是指对矿床的地质特征、成矿条件、形成环境及其成因机制的高度综合和概括,它是表达矿床研究成果、反映矿床成矿规律的重要形式。

其成果为制定合理的矿产勘查战略和工作方案,科学找矿和提高经济效益,提供理论基础和科学依据。

成矿模式的表达,一般要求文字与图表并重,文字言简意赅,图表要醒目准确。

成矿模式的建立过程常起始于单个矿床,特别是典型矿床的描述性概括。

同时与其他类似矿床对比,最终对同一类型矿床进行总结概括,从中概括和抽象出一些共同特征,内在规律。

成矿模式的建立是以重要的典型矿床研究为基础的,但又必须超越对单个矿床的纯粹描述,需要充分分析和对比大量的典型矿床研究资料,在此基础上将具有相同(或相似)特征的矿床归为一类。

因此,广泛借鉴和利用区域成矿学研究成果,是建立正确的成矿模式的必要前提。

同时,区域成矿学的研究成果也可以模式化,用区域成矿模式展示。

成矿模式指导矿产勘查实践已取得了明显的效果。

如将斑岩型铜矿成矿模式应用于世界范围内的斑岩铜矿找矿工作,获得了巨大的成功。

我国60 年代初应用石英脉型黑钨矿矿床的五层楼成矿模式,发现了一大批隐伏钨矿床;近年来,应用卡林型金矿成矿模式发现和评价了黔西南及其它地区的金矿床。

同时,大量成矿模式的不断建立能够对现行矿床成因分类进行合理补充。

目前广泛流行的矿床成因分类,基本上是以单一成矿作用为主要依据来划分的。

自然界中的矿床固然有一部分是单成因或以一种成因为主的,但是有相当多的矿床是多成因叠加形成的,如世界著名的澳大利亚的奥林匹克坝金-铀矿床和中。

德兴斑岩型铜矿床地质特征及其成矿物质来源孟晓雷【摘要】斑岩型铜矿作为世界上最大的铜、金、钼等金属矿资源来源之一,备受地质学者们的青睐.长期以来对斑岩型铜矿的研究取得了重多重要的发现和进展.其主要分布在大洋俯冲带的上部.绝大多数的斑岩型铜矿分布于环太平洋地区、特提斯带和古亚洲造山带附近.其成矿时代主要集中在晚古生代、中生代和新生代时期.德兴斑岩型铜矿是我国东部地区最大的斑岩型铜矿床.并且由于德兴位于江南造山带的东段,其构造演化一直是地质学者们的关注焦点.本文通过前人的研究,探讨德兴斑岩型铜矿床的地质特征及成矿物质来源.【期刊名称】《世界有色金属》【年(卷),期】2018(000)011【总页数】2页(P155-156)【关键词】斑岩型铜矿;德兴;江南造山带;成矿物质来源【作者】孟晓雷【作者单位】成都理工大学,地球科学学院,四川成都 610000【正文语种】中文【中图分类】P544.41 矿区地质背景在我国东部地区,中生带时期发生了大规模的成矿事件,被认为是成矿大爆发的时期。

德兴斑岩型铜矿床位于江西省东北部德兴市,杨子板块与华夏板块碰撞拼合形成的构造带上,该带是新元古代九岭地块与怀玉地块碰撞拼合形成的,该地区的特殊构造演化控制了德兴矿区地质特征及矿床分布[1]。

在德兴矿区,众多学者经过50多年来的努力,终于取得了重要成果,其中斑岩型铜矿为代表性的成果之一。

目前,德兴斑岩型铜矿作为我国东部最大的斑岩型铜矿床产出地,其目前查明储量中矿石含量约1500Mt,其中含铜量约6.45Mt,含量约24t,银含量约285t,钼含量约0.25Mt。

包括铜厂、朱砂红和富家坞三个斑岩体,整体呈北西西向展布,呈岩株状产出。

现已开采的斑岩体中,铜厂主要为铜矿,富家坞则为铜和钼矿[2]。

在对铜厂矿区的研究中,李晓峰等把与成矿相关的蚀变脉体归为四类来代表成矿作用的不同演化阶段:a:与钾长石蚀变相关的脉体;b:与绿泥石、伊利石蚀变相关的脉体;c:与石英白云母化蚀变相关的脉体;d:与碳酸盐、硫酸盐蚀变相关的脉体。

斑(玢)岩型矿床斑岩型矿床是指品位低但规模大,且主要产于斑岩中及其内外接触带附近的细脉浸染型矿床。

斑岩型矿床的共同特征是:①绝大部分斑岩型矿床形成于活动大陆边缘和岛弧构造环境;②有重要意义的斑岩型矿床均出现于显生宙,特别是中生代和新生代,其次为晚古生代;③矿化在时间上、空间上和成因上与具斑状结构的中酸性浅成或超浅成小侵入体有关,如花岗闪长斑岩、石英二长斑岩、石英斑岩等;④一般具有面型矿化蚀变,且分带性明显,硫化物大量出现,富含黄铁矿;⑤矿石具细脉浸染状构造;⑥角砾岩筒或角砾岩脉是重要的控矿构造形式。

斑岩型矿床具有重要的工业意义,是世界上铜和钼的最重要来源,锡的重要来源之一,同时斑岩型铀、斑岩型金矿床等也已显示出良好的潜力。

斑岩型矿床还往往伴生有多种可综合利用的金属组分。

这里主要介绍斑岩型铜(钼)矿床。

斑岩型矿床以斑岩型铜(钼)矿床为主,又称细脉浸染型铜(钼)矿床,是目前最重要的铜矿床和钼矿床类型,它占世界已探明铜矿储量的一半,钼矿储量的三分之二。

美国、智利、秘鲁3 个主要产铜国家的铜矿储量的80%~90%来自斑岩型铜矿床。

近年来,我国江西、云南、黑龙江、西藏、河南等地也相继有所发现,斑岩型铜矿床已成为我国的主要铜矿床类型。

斑岩型铜矿床以其埋藏浅、品位低、规模大为特征。

铜品位一般在0.4%左右,少数可达0.8%,单个矿床的铜储量可达百万吨,矿石中除伴生钼外,还有金、银等元素可综合利用。

斑岩型铜(钼)矿床常成群成带出现,构成成矿区或成矿带。

有时斑岩铜矿床还和其他矿床类型相伴产出,构成一个成矿系列。

斑岩型铜、钼矿床在工业上和成矿理论研究上,都具有十分重要的意义。

1.成矿地质条件(1)岩浆岩条件斑岩型铜矿床在空间和成因上主要和钙碱系列的斑岩侵入体有关。

主要岩石类型为闪长玢岩、花岗闪长斑岩、石英二长斑岩和花岗斑岩等。

根据产出的地质环境及成因,斑岩侵入体可分为2 种类型:一种是与火山活动有关的次火山岩,另一种是浅成的侵入岩。