[浅谈,肖邦,前奏曲,其他论文文档]浅谈肖邦24首前奏曲的和声手法及其表现意义

- 格式:docx

- 大小:8.04 KB

- 文档页数:4

肖邦多种体裁钢琴曲的创作分析19世纪欧洲乐坛诞生了一位伟大的音乐家——弗雷德里克·弗朗西斯克·肖邦,他短暂的一生一共创作了247首作品,几乎全为钢琴曲。

在他的钢琴作品中不仅将传统艺术的表现力全面体现,而且还产生了具有肖邦个人性格特色的艺术样式。

鉴于此,本文重点对肖邦创作进行了分析,以期获得更加深刻地认识。

一、练习曲、前奏曲肖邦一生一共创作了27首练习曲,绝大部分都作于30年代。

他的练习曲在他的作品中也算是精华的杰作,打破了从前练习曲那种单纯技术上的机械训练,枯燥又乏味,而是具有了更高的独创性、艺术性和技术性、内在美和外在美完美的融合。

肖邦不僅赋予了练习曲极高难度和复杂的技术手法,而且让人们认识到了在学习练习曲的过程中怎样表达和解释音乐。

《革命练习曲》(Op.10 No12)是肖邦练习曲中非常具有代表性的一首练习曲,创作于波兰民族解放运动的高潮时期,具有英雄性气概和恢弘的史诗性气概,深刻地反映了他在得知华沙沦陷消息后的悲痛心情,将对国家的情感以及波兰民众那百折不挠的革命情感全部宣泄到了这首乐曲里。

这部作品为火热的小快板单三部曲式,练习左手的快速跑动是它的主要目的。

乐曲开头是由低声部一连串十六分音符和高音激昂的属七和弦构成,展开中部右手伴着附点节奏的旋律,左手翻腾起伏的琶音,互相衬托照应,不断的模进,奏出新的音调,达到全曲高潮。

威武的歌唱出刚毅、豪迈的主题,把他那炽热的爱国之心表达得淋漓尽致。

乐曲的尾声(76-84小节),极富有下行齐奏的走句被打破,最后以四个坚强有力的和弦进行解决,表达了他对未来光明美好生活的信心。

《c小调练习曲》里面所要表达的不同情绪交错在一起,英雄性的气概,内心的痛苦和愤怒的抗争,时刻体现出了肖邦内心的痛苦和激动,刻画出他内心那一阵阵狂野的咆哮。

沸腾热血的音调,表现出了他那热情奔放、惶惶不安的性格特性,和他那颗作品中永远体现着爱国情怀的情感。

肖邦一共创作了24首前奏曲,基本都是在疗养期间创作的。

肖邦《夜曲》中的和声手法分析《夜曲》是肖邦的代表作品之一,以其悲伤、深情而哀婉的旋律深情人心。

其和声手法卓越,奠定了它在音乐史上的重要地位。

本文将从几个方面对《夜曲》中的和声手法进行分析。

一、调性与旋律《夜曲》的调性是降E大调。

降调是在E大调的基础上,将第七和第四调降下半音。

这种调性具有深沉、悲怆的特点,使得这首曲子更具有情感的表现力。

旋律方面,开始部分的主旋律是由一次属和弦与一次降E大调主音小节是组成。

属和弦产生的张力,为后面的情感表达奠定了基础。

接着出现由属和弦、下行的升E大调曲调和小步进主音构成的下行音阶,起到连接前后两个主题的作用。

二、和声的张力《夜曲》中的和声张力非常强烈,尤其在开始部分。

开始部分主旋律两侧,伴奏中的和弦进程变化非常丰富,既有增加紧张的属和弦和附属属和弦,又有和谐的和弦,主要是属七和弦和附属正四和弦。

这些和弦的出现使得旋律与和声之间产生了强烈的张力,使得这首曲子更具有戏剧性和表现力。

三、色彩的变化在《夜曲》的不同部分,调性的不同和和声之间的不同变化也产生了不同的色彩。

在开始部分,降E大调为主调,使得音乐赋予了无比沉重的色彩。

接着,曲子一路往下走,色彩逐渐深沉,感人至深。

在结尾时,曲子通过回调,再次回到了降E大调,并搭配着一个带有深度的降E大调主音,使得整个曲子以悲痛和伤感为主旋律。

这样的变化给曲子赋予了极强的情感表达力。

总之,《夜曲》是一首非常优秀的钢琴小品,它的和声技巧和色彩变化,使得它成为了世界钢琴曲库不可缺少的一部分。

通过对《夜曲》的和声手法分析,我们可以更好地理解这首曲子,并更好地欣赏它优美的旋律和深入人心的表现力。

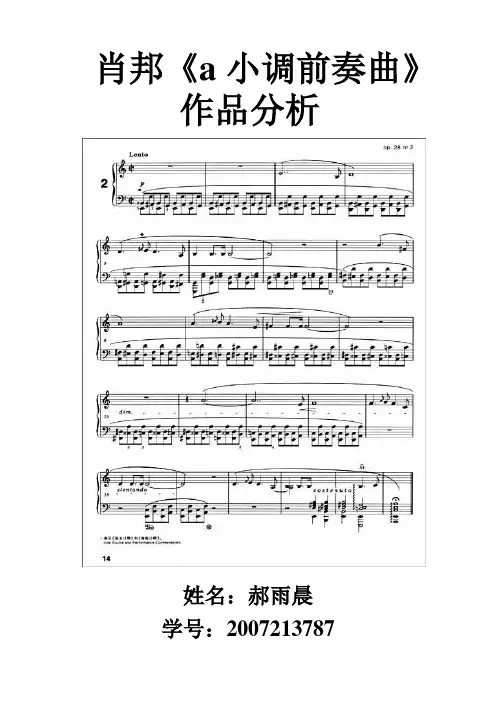

肖邦《a小调前奏曲》作品分析姓名:***学号:**********一、概述1、作品背景材料:《a小调前奏曲》(OP.28 No.2)是波兰作曲家肖邦创作转型时期小型体裁的代表作之一,诞生于华沙起义时期。

其创作背景源于1831年华沙起义被镇压,肖邦因自己无法回国参加民族抗战,胸中强烈的爱国热情无处释放,内心感到无比愤慨与苦闷,他将这种情感倾注于所创作的音乐之中,使得全曲都渗透着一种压抑、低沉的情绪。

而本曲与其创作的其他如《c小调练习曲》、《d小调前奏曲》等作品相比,除了饱含激愤悲痛之情外,又多了一丝迷惘、茫然的的色彩,音乐构思奇特而新颖。

2、结构图示本曲是以并行对比不等长四句式乐段为基础的一段曲式,其结构图示如下:A23=Int2+[ab5(2+3)+ab’5(2+3)+ab’’7(4+3)+b4]二、具体分析该作品从属调e小调开始,作为引子的左手声部,从一开始就保持着等分节奏的和弦双音分解,反映出作者心绪不宁却无处倾诉和发泄的情愫,好像眼前呈现出肖邦本人迈着沉重的步调思索的情景,使人听来也觉得倍感压抑。

第一乐句可分为两个分句,构成了2+3的节奏,在开始的部分作者设计了一个先四度下行后三度上行的动机,仿佛是人的一声叹息。

(如右图)而后旋律在第四小节处转为G调,并形成顶针句法。

(图示见第一页谱面)整句节奏为顺分特点,位于中低音区,也为全曲定下了低沉、压抑的情感基调。

第二句同样可分为2+3的分句,在第一句与第二句的过渡中同样运用了顶针句法。

第二句进入时(第8小节处)将第一句的材料移调至b小调开始,第一句中出现的动机在第二句中再次出现,但是与第一次不同的是在第二次出现时节奏时值紧缩,并且转移到强位上面,是第一乐句的假并行。

整句节奏依然呈现出顺分特点,在第一分句与第二分句处使用了顶针句法,旋律转为D大调,在11小节处的和声进行上,同时作为D大调的副导七和弦和a小调的重导七和弦,使得旋律又回到了主调a小调上。

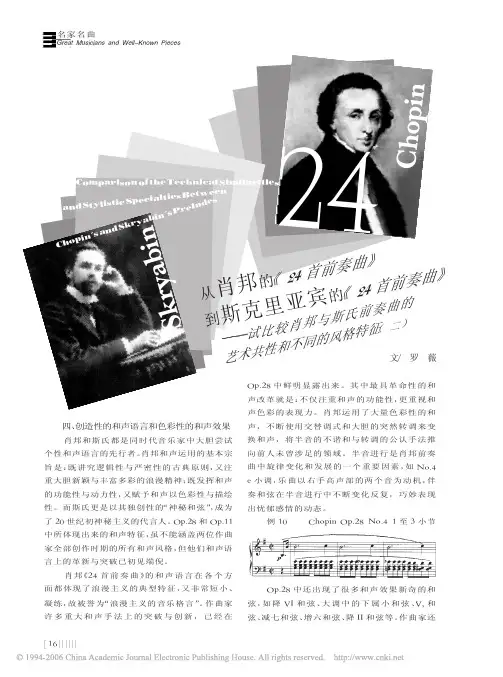

肖邦《降B小调前奏曲》分析作者:任海东来源:《教学考试》2017年第08期摘要:音乐作品的结构是大家谈论的一个焦点话题,其结构形式种类繁多,就拿器乐作品来说更是丰富多样,如:旋律流畅节奏轻快的的圆舞曲,结构复杂内容庞大的奏鸣曲,篇幅短小内容丰富的前奏曲等,在众多的器乐体裁中,前奏曲却是不容忽视的。

前奏曲这种器乐体裁的确立必须要追溯到浪漫主义时期的伟大作曲家肖邦,他继承了巴赫前奏曲单主题自由曲体传统,将前奏曲作为一种独立的器乐体裁所运用,《二十四首前奏曲》OP.28是他的经典之作。

目前,这部作品受到越来越多人的喜爱与研究,通过查阅大量的文献资料发现:关于对肖邦《二十四首前奏曲》OP.28的研究大家几乎都将前奏曲作为一个整体进行概述。

本文将选自肖邦《二十四首前奏曲》OP.28中的一首,即第十六首《降B小调前奏曲》作为研究对象,从音乐作品的曲式结构、旋律织体等进行了本体上分析研究,揭示出浪漫主义时期的音乐思潮。

关键词:肖邦曲式结构;旋律织体中图分类号:J65 文献标识码:A 文章编号:一、肖邦肖邦(Frydery Franciszek Chopin,1810-1849)波兰作曲家、钢琴家。

中文全译名弗雷德里克·肖邦,简称肖邦。

生于波兰华沙郊区的热拉佐瓦沃拉,卒于法国巴黎。

他的创作主要在钢琴领域,主要题材有:作品规模较小的玛祖卡舞曲、波洛奈兹舞曲、练习曲、前奏曲、夜曲、圆舞曲等,规模较大的谐虐曲、叙事曲,以及套曲性质的大型体裁奏鸣曲、协奏曲、回旋曲等。

他是唯一一位能把自己的创作、生活表现在了的钢琴作品中的作曲家,被誉为“钢琴诗人”。

二、曲式结构《降B小调前奏曲》该首作品总共46小节,属于一个既带引子又有尾声的复乐段形式的单一部曲式结构。

乐曲开始处以四分音符为单位的两组三连音进行音阶式下行一小节,营造出了悲凉的气氛,紧接着以4小节为单位动机发展了8小节的第一乐句,该乐句节奏时值瞬间变窄,旋律中音区与高音区不断交替徘徊,使得整个音乐气氛变得紧张不安,好似在山谷中急速奔跑,在第10小节处开始了对比性的第二乐句,与第一乐句呈对称性,该乐句在旋律上与第一乐句形成了对比,虽然节奏型仍然保持着四十六,旋律声部却没有了第一乐句的高音区与中音区的对比,并且在和声进行上发生了巨大的变化,使得整个音乐气氛仍然处于紧张状态,在17小节以属七和弦进行了半终止,在第18小节处开始了平行乐句8小节,在该乐句中出现了短暂的离调,即在第22小节将降B小调转为它的关系大调降D大调,从第26小节开始进入了第二对比性乐句,并在第28小节又回到了降B小调,该乐句时值长达12小节,这样长时值的一个乐句并不常见,在该乐句还是处于紧张不安的状态,该乐句主要以半音进行为主,充分表现出内心的焦虑不安,最后以9小节的尾声结束全曲。

![[转载]浅析肖邦的钢琴音乐艺术特色及其演奏特点](https://uimg.taocdn.com/a5a424f8afaad1f34693daef5ef7ba0d4a736ddc.webp)

[转载]浅析肖邦的钢琴⾳乐艺术特⾊及其演奏特点原⽂地址:浅析肖邦的钢琴⾳乐艺术特⾊及其演奏特点作者:⾳乐之声肖邦在欧洲⾳乐史上占有⼗分重要的地位,是⼗九世纪欧洲浪漫主义⾳乐的杰出代表,也是民族⾳乐的奠基⼈之⼀。

他⼀⽣中⼤部分的时间是在远离故⼟的景况下渡过。

对祖国的思念,对⾃由解放的渴望,对波兰的⼟地与⼈民的热爱,是贯穿在他的全部作品中的主线。

肖邦创作的钢琴作品包括4⾸叙事曲,4⾸谐谑曲,27⾸练习曲,58⾸玛祖卡舞曲,24⾸前奏曲,19⾸波罗涅兹,3⾸奏鸣曲,21⾸夜曲,2⾸协奏曲,17⾸圆舞曲,2⾸幻想曲,还有摇篮曲,船歌等作品。

他的创作涉猎各种体裁,⽽且不论哪种形式,都强烈地渗透着他精神世界的情感体验。

他把浪漫主义的时代风格与爱国主义的精神内容紧密的融合在他的⾳乐作品中。

⼀艺术特⾊ 根据肖邦不同体裁的钢琴作品,可分为四类;1波兰的民族性:较集中地体现在叙事曲和波兰舞曲当中。

2 法国的沙龙性:多表现在圆舞曲中,其中即兴曲、夜曲也受到沙龙性影响。

3 光辉的炫技性:主要体现在练习曲、波罗涅兹、叙事曲中。

4内⼼情感⾃我刻画的精神性:仅是肖邦个⼈内⼼的表露,刻画⾃⼰内⼼的作品包括第四⾸叙事曲、波罗涅兹幻想曲、第三⾸奏鸣曲、船歌等,这些作品专门表现了⼈类的内⼼⽭盾和冲突,具有深刻的精神性。

肖邦的24⾸练习曲是钢琴演奏者同往⾼级阶段的必经之途。

如作品10:第三⾸以动⼈的歌唱著名。

需要完美的连贯,⼿指对五个各具个性的层次平横与⾳⾊明暗的控制中段还有艰难的双⾳。

第四⾸是极精湛的双⼿快速练习,有⽕⼀般的热情。

作品25 :第⼀⾸把快速的分解和弦弹成“歌唱的和声”,即要如同弦乐四重奏所奏的长⾳⼀般,⼜要能够清楚的听到每⼀个声⾳。

那么证明了肖邦的练习曲是浪漫主义时期钢琴演奏技术发展的⼀个缩影,同时也赋予了新的艺术形象。

从肖邦的波兰舞曲和夜曲中,我们可以看出肖邦作品的艺术特⾊。

他的第⼀⾸波兰舞曲带有强烈的民族情绪,与第五⾸相近;第⼆⾸是悲剧性的;第三⾸是带有军队性质,内容较肤浅外露,不深刻;第四⾸表现了民族性,悲剧性和英雄性;第五⾸是唯⼀⼀⾸,把波兰舞曲和玛祖卡合在⼀起的,它把对故⼟,对民族的⼀种怀念亡国的愤慨情绪,充分的表现出来;第六⾸是表现沙龙性的,贵族场合下的⾼雅聚会。

139SONG OF YELLOW RIVER 2024/ 02肖斯塔科维奇的钢琴风格在很大程度上得益于他善于汲取前人伟大作曲家的养分,并带来了革新;古典主义和浪漫主义的创作特征没有被直接照搬为自己的作曲技术,而是单纯总结了前人的艺术实用意义,没有纯粹的模仿。

肖斯塔科维奇的创新在于对创作语汇中既定素材的批判性选择,比如古典主义时期的大小调、严肃规整的节拍和传统和声的功能性只是广泛地运用在一些组成部分;而自然和声、降调和升调、功能性和声的任意性成为体现音乐“情感核心”的规范手法。

《二十四首前奏曲和赋格》的创作延续了整个音乐结构的复调化进程,这首钢琴作品的复调创作汲取了交响乐和清唱剧等体裁音色和音域的多样性。

因此,就音域的色彩差异而言,这部作品的钢琴演奏接近于室内乐合奏的效果;就纵向和声结构而言,钢琴的演奏需要接近于一部崇高且静态的宏大合唱;同时其中一些作品也体现了交响乐的音乐理念和交响乐的声响饱满感。

可以看出肖斯塔科维奇很乐意在钢琴作品的创作中体现管弦乐的色彩、音色和音区的对比,同时尽可能避免音响效果中出现打击乐的声音。

对于学习演奏复调音乐的学生来说,肖斯塔科维奇的《前奏曲和赋格曲》总是被证明是钢琴学习者通向钢琴家的垫脚石,虽然不容易攀登,但一定会让自己豁然开朗。

因为当完整并长时间地学习完这部作品后,演奏者会凭直觉感受复调音乐作为声音世界特殊视角的新含义和新价值,并很容易比较肖斯塔科维奇复调音乐在历史和风格上与约翰-塞巴斯蒂安-巴赫、G-亨德尔、布克斯特胡德——这些大师的复调音乐的不同之处。

众所周知,肖斯塔科维奇的前奏曲和赋格曲是为了纪念约翰-塞巴斯蒂安-巴赫而创作的。

然而,在主题的结构和动机起源方面,在运用复调音乐的创作中,都呈现出大师级的多样性。

这些地方会让人立即感觉到肖斯塔科维奇的复调逻辑与伟大的巴洛克大师的前奏曲和赋格曲的不同之处和独特性。

独一无二赋格曲的主题,并吸收了许多民族旋律动机线条;前奏曲和赋格曲之间的秘密联系,在许多方面都不同于巴洛克式的此类循环中的联结;乐曲本身的形象——肖斯塔科维奇音乐形态的百科全书。

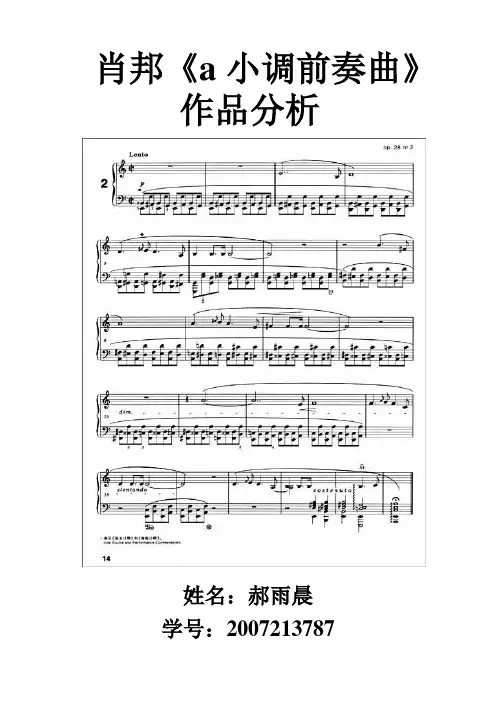

肖邦《a小调前奏曲》作品分析姓名:***学号:**********一、概述1、作品背景材料:《a小调前奏曲》(OP.28 No.2)是波兰作曲家肖邦创作转型时期小型体裁的代表作之一,诞生于华沙起义时期。

其创作背景源于1831年华沙起义被镇压,肖邦因自己无法回国参加民族抗战,胸中强烈的爱国热情无处释放,内心感到无比愤慨与苦闷,他将这种情感倾注于所创作的音乐之中,使得全曲都渗透着一种压抑、低沉的情绪。

而本曲与其创作的其他如《c小调练习曲》、《d小调前奏曲》等作品相比,除了饱含激愤悲痛之情外,又多了一丝迷惘、茫然的的色彩,音乐构思奇特而新颖。

2、结构图示本曲是以并行对比不等长四句式乐段为基础的一段曲式,其结构图示如下:A23=Int2+[ab5(2+3)+ab’5(2+3)+ab’’7(4+3)+b4]二、具体分析该作品从属调e小调开始,作为引子的左手声部,从一开始就保持着等分节奏的和弦双音分解,反映出作者心绪不宁却无处倾诉和发泄的情愫,好像眼前呈现出肖邦本人迈着沉重的步调思索的情景,使人听来也觉得倍感压抑。

第一乐句可分为两个分句,构成了2+3的节奏,在开始的部分作者设计了一个先四度下行后三度上行的动机,仿佛是人的一声叹息。

(如右图)而后旋律在第四小节处转为G调,并形成顶针句法。

(图示见第一页谱面)整句节奏为顺分特点,位于中低音区,也为全曲定下了低沉、压抑的情感基调。

第二句同样可分为2+3的分句,在第一句与第二句的过渡中同样运用了顶针句法。

第二句进入时(第8小节处)将第一句的材料移调至b小调开始,第一句中出现的动机在第二句中再次出现,但是与第一次不同的是在第二次出现时节奏时值紧缩,并且转移到强位上面,是第一乐句的假并行。

整句节奏依然呈现出顺分特点,在第一分句与第二分句处使用了顶针句法,旋律转为D大调,在11小节处的和声进行上,同时作为D大调的副导七和弦和a小调的重导七和弦,使得旋律又回到了主调a小调上。

肖邦《夜曲》中的和声手法分析肖邦是浪漫主义时期最具代表性的作曲家之一,他的作品充满了激情和细腻的情感,而《夜曲》更是其代表作之一。

这首钢琴曲之所以能够深受人们喜爱,除了其优美的旋律外,更是因为其独特的和声结构。

在这篇文章中,我们将对《夜曲》中的和声手法进行深入分析,探索其美妙的和声之美。

我们不得不提到《夜曲》中使用的和弦结构。

在这首曲子里,肖邦运用了大量的属七和弦,这种和弦结构不仅为曲子增添了浓厚的浪漫色彩,更是为曲子注入了一种深情的氛围。

比如在第一主题中,肖邦运用了属七和弦来表现悲伤的情感,使得曲子更加富有感情。

而在旋律转折处,他也巧妙地使用了属七和弦来增加音乐的张力,使得曲子更加引人入胜。

在《夜曲》中,肖邦还采用了大量的变化和声。

比如在A小调和C小调之间的变化,使得曲子在情感上更加细腻丰富。

在这种变化中,肖邦通过巧妙的和声过渡,让曲子在情感上更加动人。

这种变化不仅体现了肖邦在和声上的高超技巧,更是为曲子增添了更多的表现力。

肖邦在《夜曲》中还使用了大量的对位和声。

这种对位和声不仅增加了曲子的层次感,更是使得曲子更加丰富多彩。

在这种对位和声中,不同的旋律线交织在一起,使得曲子更加生动活泼。

比如在曲子的尾声处,肖邦采用了对位和声的手法,使得整个曲子更加悠扬优美。

我们还需要提到的是《夜曲》中的和声变化。

在这首曲子中,肖邦不断地进行和声的变化,使得整个曲子更加生动有趣。

在这些和声变化中,肖邦运用了许多不同的和声手法,比如属音程的运用、平行和声的运用以及和声的突显等等,这些和声的变化不仅增加了曲子的表现力,更是使得曲子更加丰富多彩。

《德彪西《24首钢琴前奏曲》作曲技法分析》一、引言德彪西(Claude Debussy)是十九世纪末至二十世纪初的法国作曲家,以其独特的音乐风格和创新的作曲技法闻名于世。

他的《24首钢琴前奏曲》作为其音乐创作的重要代表,充分展示了德彪西的作曲才华和音乐思想。

本文将通过对德彪西《24首钢琴前奏曲》的作曲技法进行深入分析,探讨其音乐特点、和声运用、节奏与节拍以及音色处理等方面的特点。

二、音乐特点德彪西的《24首钢琴前奏曲》具有鲜明的音乐特点。

首先,作品中的旋律线条优美、细腻,充满了浪漫主义色彩。

其次,作品中的和声运用独特,打破了传统的和声规则,运用了大量的全音阶和半音阶,使音乐更具表现力和感染力。

此外,作品中的节奏与节拍也极具特色,既有时而自由的节奏变化,又有规律性的节拍交替,使整部作品充满动感。

三、和声运用德彪西在《24首钢琴前奏曲》中运用了大量的和声技巧。

首先,他打破了传统的和声结构,运用了全音阶和半音阶,使和声更具表现力和张力。

其次,他善于运用平行和弦、平行五度等特殊和声手法,使音乐更具神秘感和深度。

此外,他还善于运用各种音色和音区的对比,使作品更具层次感和立体感。

四、节奏与节拍在《24首钢琴前奏曲》中,德彪西的节奏与节拍处理独具匠心。

他时而运用自由的节奏变化,使音乐更具流动性和抒情性;时而又采用规律性的节拍交替,使音乐更具动感和节奏感。

此外,他还善于运用各种节奏型和节拍的组合,使作品更具表现力和感染力。

这些处理手法充分展示了德彪西对节奏与节拍的独到见解和巧妙运用。

五、音色处理德彪西在《24首钢琴前奏曲》中充分运用了各种音色处理手法。

他善于运用琴键的触键力度、音区的对比以及踏板的运用等手法,使音色更加丰富多样。

他通过精细的触键技巧,使每个音符都充满了表现力和感染力;通过音区的对比,使音乐更具层次感和立体感;通过踏板的巧妙运用,使音色更加柔和、圆润。

这些音色处理手法使整部作品充满了浪漫主义色彩和个性魅力。

肖邦《C大调前奏曲》op.28,no.1分析报告一、概述:1、相关背景材料:肖邦音乐的题材问题:①爱国激情性题材。

这类题材反映了肖邦的爱国主义思想,性格上体现了勇敢的、英雄的、勇士般的,被称为大炮题材,这类作品以它的波兰舞曲为代表,一般被称作波兰民族之魂。

②主观抒情性题材。

抒情性事音乐的一般性特点,而主观抒情性题材是浪漫主义,尤其是肖邦的特点,这类作品以它的夜曲为代表,被人称为钢琴诗人之魂。

③生活场面性题材。

肖邦在法国巴黎的都市生活,这种生活的场面以它的圆舞曲为代表,另一方面是肖邦在波兰的民间生活,这类作品以它的玛祖卡舞曲为代表,被称为“波兰人民之舞”。

关于这首作品《C大调前奏曲》op.28,no.1:①作为独立作品的钢琴前奏曲,是肖邦首创的音乐小品体裁,一共24首前奏曲,这套作品在音乐史上的地位重要,被称为“浪漫主义的音乐格言”和“钢琴诗人的音乐日记”。

②根据传说,这套作品的大多数产生于1838年前后,肖邦的女友乔治桑,曾为每首前奏曲加上了文学性的标题,这一首叫《等待着思念者的情人》作为第一首。

2、结构性质与图示:这首作品的整体结构性质是以并行不等长的两句式乐段为基础的一段曲式,大致结构图示如下:{【4(1+1)+2】+4【(1+1)+2】}+ a16{【4(1+1)+2】+4【2+2】+4+4【2+2】}+coda108二、分析:第一乐句可分出2个4小节的分句,具有对称特点,第一小节的附点节奏音型是全曲的核心素材,这一音型的不断反复,形成了气息长大的旋律线条而持续的附点节奏音型,则带来了“冲动”的音乐性格,主要旋律隐藏在中间声部,由左右两手交替演奏,整体形成波浪式的起伏,而右手高音声部则呼应着主要旋律(这种方式持续在整体作品中),旋律在两个声部的出现一高一低,一呼一应联系标题似乎可以被分别理解为肖邦和它思念着的情人,旋律在三连音节奏,分解和弦式的伴奏织体的包裹下,带来了丰满而奇特的音响效果,在使我们感受到作者在宣泄着它内心的激动情感。

大 众 文 艺27摘要:波兰音乐家肖邦是浪漫主义音乐形式的代表,他创作的“前奏曲”具有独立完整性,不再是依附在其他乐曲之前的音乐体裁,并融入了肖邦音乐独有的浪漫色彩,使我们在聆听音乐的同时也能感受到肖邦一生遭遇的各种不同情怀。

关键词:前奏曲;肖邦;转调;自由节奏基金项目:江苏省高校哲学社会科学课题高校钢琴即兴伴奏心智技能的研究(SJD760009)波兰音乐家肖邦(1810-1849)是十九世纪浪漫主义音乐的杰出代表,他的一生充满了传奇色彩,7岁就开始创作,8岁登台,20岁就成为了波兰公认的才子音乐家。

肖邦的音乐中饱含了炽热的感情,或委婉、或热情、或轻松、或忧郁,无不展示着强烈的艺术感染力和肖邦音乐的独特风格。

有着“音乐诗人”美誉的肖邦在创作上不断创新,音乐形式多种多样,如夜曲、协奏曲、圆舞曲、叙事曲、奏鸣曲、幻想曲、波兰舞曲、前奏曲、即兴曲和马祖卡舞曲等。

前奏曲即“序”, 在十五、十六世纪常作为琉特琴独奏曲和古钢琴曲的引子。

而到了十七和十八世纪上半叶,前奏曲常同其它乐曲承用,作为组曲的第一段或置于赋格和众赞歌等之前的小曲,此前的前奏曲是作为组曲之前的器乐引子存在的,一般是演奏之前演奏家即兴演奏的那一小段曲子,渐渐地发展成了一种独立的艺术形式。

肖邦在“前奏曲”创作上进行了大胆革新,在24个调性上构成的音乐小品按照五度循环和平行大小调关系写作,并逐步将其发展为一种不附在任何乐曲之前的独立的乐曲形式。

肖邦的前奏曲形式多样,特点百变,有的一气呵成,有的结构复杂,也有的紧凑简洁。

肖邦把人生的喜怒哀乐都写进音乐中,表现在琴键上,他的作品是无法移调的。

一、继承性与创新性的结合前奏曲的兴起开始于音乐巨匠巴赫等对其的发展,以前奏曲与赋格、组曲、合唱等连结成套的出现,使前奏曲有了独立的音乐地位。

例如巴赫的《十二平均律钢琴曲集》,就是前奏曲的绝佳范例。

这套曲集是按半音阶顺序在同名大小调上建立的24首套曲,位于赋格曲前面,赋格曲具有高度格律化的特点,并且曲集是按照十二平均律的半音顺序、同名大小调排列。

肖邦二十四首前奏曲音乐创作手法与情感表达的关联性探讨徐小茜

【期刊名称】《学术评论》

【年(卷),期】2005(000)0S1

【摘要】<正> 一一直以来,对肖邦二十四首前奏曲的研究大多都是从它的曲式结构,音乐语言陈述结构,以及演奏技巧等这些角度来分析的,现在让我们换一个角度,来进一步探讨每一首前奏曲的音乐创作手法与其中表达的内心情感的关联性。

对于前奏曲这种体裁的发展,肖邦的贡献是众所周知的。

"他继承巴赫前奏曲的单主题自由曲体传统,在不同

【总页数】2页(P145-146)

【作者】徐小茜

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】J605

【相关文献】

1.论肖邦《二十四首前奏曲(OP.28)》的创作 [J], 胥必海

2.肖邦《二十四首前奏曲》和声技法研究 [J], 张莹莹

3.肖邦《二十四首前奏曲》创作技法解析 [J], 张莹

4.肖邦《二十四首前奏曲》整体探究——以e小调和b小调两首为例 [J], 凌感

5.探索宇宙——肖邦《二十四首前奏曲》的多重解读 [J], 严溢勋

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浅论《24首前奏曲与赋格》肖斯塔科维奇的钢琴音乐最典型的特征就是干净简洁,像山水画似的清新灵动。

在肖斯塔科维奇的钢琴音乐里,织体都是简单清晰地,完全看不到华丽的技巧和刻意的设计。

他的奏鸣曲、协奏曲、前奏曲与赋格等等一系列的钢琴作品里,很少会出现高叠和弦,广泛运用的是一个声部在音区的另一极完全平行,中间是空的,这称之为“肖斯塔科维奇八度”。

另外,在肖斯塔科维奇的钢琴音乐平,为了追求干净的音响,清晰的复调织体,很少使用到踏板,伴奏织体也是简单干净的。

肖斯塔科维奇擅一长于将各种风格的索材进行融会贯通,以占典作为依托,融入现代的音乐元索,以民族作为背景,渗入世界的音乐观念,这就是肖斯塔科维奇的音乐之道。

本文分析的作品《24首前奏曲与赋格》是肖斯塔科维奇钢琴作品中一支奇葩,也是20世纪乃至整个音乐史上最重要的钢琴文献之一。

对于这部作品,作者这样说过:“最初,我打算作为技术练习写一些复调作品,但是后来,我又扩大了这个计划,我要按照巴赫《平均律钢琴曲集》的样式写一组具有明确形象和艺术内容的复调作品。

”这部作品在结构上参照了巴赫的《平均律钢琴前奏曲与赋格曲集》,在每一个调性上创作一首前奏曲一首赋格曲,两者自成一套,很好的体现肖斯塔科维奇的音乐精髓。

《24首前奏曲与赋格》作为肖斯塔科维奇复调音乐创作的最高成就之一,在创作上不但继承了传统前奏曲与赋格的套曲模式,又融入了20世纪别具一格的作曲技法,井深植俄罗斯的民族文化沃土,音乐语言取材于民间,风格独特。

乐曲在旋律的发展,调式调性的安排,和声与对对位的设计上别具匠心。

一、主题旋律的特征肖斯塔科维奇是一位集民族音乐和现代作曲技法为一身的音乐家。

他的《24首前奏曲与赋格》中主题旋律人都融入了俄罗斯的民间音乐元素,既有俄罗斯古老的民歌,又有同时期作曲家创作的民族曲调。

是一部被誉为“风格成熟的俄罗斯音乐百科全书”的作品。

肖斯塔科维奇结合传统的前奏曲与赋格形式,赋予.音乐旋律丰富鲜明的个性的同时,也将作曲家的内心感受一同抒发,这才是最真实的音乐。

肖斯塔科维奇《24首前奏曲与赋格曲》调式分析作者:马雁来源:《北方音乐》2016年第13期【摘要】斯塔科维奇《24首前奏曲与赋格曲》在遵循了传统的前奏曲与赋格曲大小调式布局方法的同时,在结构内部使用了中古调式、俄罗斯民族调式等各种音阶调式,并运用和声的游离对各种调进行扩展、重叠和融合,使它成为二十世纪最具代表性和独具风格的平均律钢琴作品之一。

【关键词】调式;调性;布局肖斯塔科维奇《24首前奏曲与赋格》这整部作品以五度循环和平行大小调的方式为组织,在短小的段落里凝结了精湛的技艺和丰富的情感,塑造了独特的音乐形象和蕴藏着丰富的和声语汇,其中某些和弦甚至由自然音列全部七音或全部十二个半音构成,时而简单朴素,时而异常复杂。

他扩展了传统的调性体系,给前奏曲及赋格这样的古老体裁注入了现代内容。

一、传统的调式调性布局手法的一般规律从中世纪在基督教教会中产生的单旋律形式的圣咏到有对位法的复调音乐,以及文艺复兴时期出现的把三度、六度音程作为和谐音程的倾向,使七个中古调式扩展为十二个。

在巴洛克早期更出现了以三和弦为基础的调性写作,教会调式被大小调体系取代,主、属、下属为中心的大小调功能和声体系被完善,不协和音的运用使调性转换及和声进行富有动力和情感色彩,调性系统蓬勃发展并奠定了往后三百年调性音乐的基础并深刻的影响着十二平均律和声体系的诞生和发展。

到了追求语言质朴、结构匀称、调性平衡的古典主义时期时,通奏低音逐渐被明确的和弦标记所替代,调性、和声的安排上升为结构作品的重要因素,听众能预先感知音乐的后续进行,段落或乐章间有更明确的终止式,和声风格简洁。

而浪漫主义乐派在承袭严谨典雅的古典主义乐派的基础上又有了新的探索并涌现出大批新颖的艺术表现形式及体裁,作曲家们为了表达对自然的热爱、对未来的幻想、对感情的崇尚而创作出使听众着迷又惊奇的音响。

更吸收了民族民间音乐元素,融入多种民族民间音调。

和声开始成为揭示内心与精神的重要工具。

肖邦《夜曲》中的和声手法分析【摘要】肖邦《夜曲》是一首著名的钢琴曲,具有深厚的情感表达。

本文通过对和声手法的分析,探讨了《夜曲》中的和声特点及其在乐曲中的作用。

首先介绍了和声手法的定义,随后详细分析了《夜曲》中采用的和声特点,如和弦的运用、音色的变化等。

进一步讨论了和声手法在乐曲情感表达中的重要性,以及对《夜曲》情感氛围的塑造。

最后总结了和声手法对《夜曲》的重要性,展望了和声手法在音乐创作中的应用,并提出了肖邦《夜曲》中的和声手法分析总结。

通过本文的分析,读者可以更深入地了解《夜曲》中的和声手法对作品整体的影响,以及对音乐创作的启发和指导。

【关键词】肖邦《夜曲》, 和声手法, 分析, 音乐创作, 情感表达, 重要性, 应用, 总结1. 引言1.1 介绍肖邦《夜曲》《夜曲》是浪漫主义音乐史上的经典代表作品之一,由波兰作曲家弗雷德里克·肖邦创作于1830年。

这首钢琴独奏曲被称为“夜曲”,是因为它的情感表达深邃、悲伤,给人以夜晚的寂静和凄凉感。

《夜曲》的旋律优美动人,和声丰富多变,表现出浓烈的个人情感和内心冲突。

这首曲子被视为肖邦音乐作品中的代表作之一,也是钢琴演奏家和音乐爱好者们喜爱的经典之一。

在乐曲中,肖邦充分展现了他的音乐才华和创作天赋,将和声手法运用得淋漓尽致,使得整个作品具有强烈的情感表达和音乐美感。

通过对《夜曲》中的和声手法进行深入分析,我们可以更好地理解肖邦这位伟大作曲家的音乐语言和风格,感受他那独具特色的音乐表达。

1.2 概述文章内容在肖邦的作品中,"夜曲"可谓是其中最为著名的钢琴曲之一。

这首曲子被誉为肖邦最具有诗意和深沉情感的作品之一,其悲伤、浪漫的情感表达深深打动了无数听众的心。

本文将从和声手法的角度出发,对肖邦《夜曲》中的和声特点进行分析,探讨其在乐曲中的运用和作用。

通过对和声手法的剖析,我们将更加深入地理解《夜曲》这首乐曲所传达的情感,以及肖邦在其中所展现出的音乐魅力。

浅谈肖邦24首前奏曲的和声手法及其表现意义

浅谈肖邦24首前奏曲的和声手法及其表现意义

浅谈肖邦24首前奏曲的和声手法及其表现意义

:小学音乐论文:音乐课堂教学过程 我国民族音乐的形成与特点 音乐鉴赏教学中的创造

性思维培养

浅谈肖邦24首前奏曲的和声手法及其表现意义

更多精品

资源

来自3

e

d

u

教

育

网 关键词:肖邦 前奏曲 和声手法 音乐表现

对于肖邦 24首钢琴前奏曲的研究,近几年来国内的文章中较多的涉及到,但大都是从艺术

特点、风格特征以及音乐形象方面去探讨这部作品,而深入分析研究这部作品的和声手法

以及这些和声手法与音乐表现的关系方面的内容则较少。本文试图从调性、和弦、和声进

行、持续音以及和弦外音等方面对 肖邦前奏曲的和声进行分析,并对这些和声手法及其音

乐表现作用进行研究。

l839年肖邦在地中海上的马约卡岛完成了他的二十四首前奏曲 (作品2 8),在肖邦的所有

钢琴音乐作品中前奏曲不仅在形式上最为短4,fu独特,在内容上也显得十分深刻和丰富。

前奏曲属于肖邦音乐创作的中期作品,在这 24首前奏曲中每首作品的情绪及音乐表现都有

所不同,有一些是描写明朗而喜悦的心情;另外一些是感伤的悲歌,尽管这些作品表达的是

一种十分伤痛的情绪,但其音响效果却是丰富而美妙的。这些与他作品中新颖和富有色彩

性的和声手法是分不开的。

肖邦 ((前奏曲》中的和声技法,体现出他在吸收欧洲古典音乐精华的同时,敢于突破传统、

勇于创新的精神。他是浪漫主义和声语言的代表人物之一,他的和声语言为 l 9 世纪下半

叶的音乐创作开辟了新的道路。肖邦对于新的音响色彩的探索,为后继者展现了新的天地。

在这部具有浪漫主义的音乐格言的作品中,作曲家充分发挥了和声在增强音乐表现力,丰富

音乐色彩以及塑造音乐形象方面所起的重要作用。

一、 调性的选择与调性布局 肖邦是 l 9世纪浪漫主义和声语言的代表人物之一 ,因此 2

4首钢琴前奏 曲在每首作品的调性布局上除其独特之处外,总体上来说还是继承了维也纳

古典乐派的传统调性布局即:T—D一 (S)一T 。NO.10的调性布局: C一 g一 f~ C; NO.1 8

中的调性布局等都是一些四五度古典主义传统的调性布局 。 前奏 曲中有时也安排同主

音大小调的对置。例如 NO.1 5bD大调前奏曲 (雨滴)的调性布局: D

c一 D,具体的调性

进行是这样的:A段 : D大调 (10小节)一 a小调 (4小节)一 b小调 (6小节)

D大调(9小节),

B段: c小调, A段: D大调。由于 A —B —A再现处同主音大小调的转调,音乐形象产生了

变化,A段的雨滴感觉是比较柔和的落在每一个角落,整个旋律的色彩也是比较明亮的 ,中

段在转为 c小调之后作品的色彩变得阴郁而沉重,加上钢琴织体的变化使得中段的音乐形

象与 A 段的形象产生了比较鲜明的对比。又如 NO.8 f小调最后结尾处 8小节就是。f小

调与 F大调交替的变格进行,在小调结束前闪现出一丝大调的明亮色彩。通过上述分析可

以看出调性布局在音乐表现方面是很重要的一个环节。通过不同的调性对比,获得调性色

彩上的变化与和声发展的动力,造成音乐的起伏,从而更好的表现音乐的内容,塑造鲜明的

音乐形象。肖邦对于调性的布局并没有墨守成规,他敢于大胆的突破传统,进行创新。这些

精心设计的调性布局对他的2 4首钢琴前奏曲音乐内容的表现起到了非常积极的作用,使得

原本并没有标题的 24首前奏曲各有不同的音乐表现意义,让后人能够很容易地通过自己的

理解为其加上富有意义的标题。

二、各类和弦的运用与和声进行

在 肖邦的前奏曲中,各种和弦的运用与和声进行也是极为多样和丰富的,作曲家同时又很

擅长把这些和弦巧妙地镶嵌于音型化的旋律之中,这样就产生一种融洽,柔和优美的效果 。

1.和弦结构

在 肖邦的24首前奏 曲中,除了运用各类三和弦与七和弦外,属九和弦的运用也是十分常见

的。NO.18的f小调前奏曲全曲以V9和弦结构为框架 ,音型化的旋律与和弦互为El音乐与表

演版。

生成,使音乐既华丽又有一定的紧张度。在NO.5 2.各类变和弦与离调进行中的特殊进行

除此以外,NO.6第 6小节中的和声进行:II2/V —V 6 5/V —VII 4 3其中运用了副下属到

副属的和声进行,使得和弦效果产生了微妙的色彩变化,构成了低音半音化下行,反应出作

曲家试图使自己激动的心情得到平息,同时低音半音化下行的进行塑造了一种叹息式的音

乐形象。NO.15bD大调雨 滴前奏 曲中第l 3一l4小节的和声进行:D大调 :I一降b小调:II/

IV —IV—I,此处是副下属和弦到副主和弦再到主和弦的连续的变格进行。在这里运用力

度较弱,效果变得更为柔和。

三、持续音的运用

肖邦常用主、属持续音来加强和声的功能作用,在丰富和声音响效果的同时参与音乐形象

的塑造。在肖邦 24首钢琴前奏曲中创作了2首带有“雨滴”特征的有名的前奏曲,其中一

首 b小调前奏曲Op.28—6,乐曲在高音部的主持续音以连续的八分音符的形式伴随着主题

的出现,我们不能单纯的认为那个不间断的主持续音就一定是模仿雨滴的动机,但这个主持

续音却能引起人们对“雨滴”的联想。

&nbs

浅谈肖邦24首前奏曲的和声手法及其表现意义

浅谈肖邦24首前奏曲的和声手法及其表现意义

:小学音乐论文:音乐课堂教学过程 我国民族音乐的形成与特点 音乐鉴赏教学中的创造

性思维培养

浅谈肖邦24首前奏曲的和声手法及其表现意义

更多精品

资源

来自3

e

d

u

教

育

网

p; N O.1 5降 D大调前奏曲是另一首“雨滴”,如歌的行板,4/4拍子,因被冠以“雨滴”前

奏曲而着名。这首作品肖邦在左手部分运用 了持续八分音符的属持续音贯穿全曲,包括中

段转至升 C小调都一直在贯穿使用属持续音,生动地模仿了单调的雨滴声响,这时候的属持

续音也渐渐地由单音转变为八度的织体,因此从音响效果上来说也变得更为浓重,力度上也

慢慢加重,由于中低音区为主,以及小调的灰暗色彩使得中间的段落营造出一种极为凝重和

阴郁的气氛。 持续 音在和声进行中是一个独立 的层次 ,本身具有独立的功能意义。肖

邦把持续音与其他声部的各种和声进行相结合,使得和声的整体音响更为丰富,为塑造鲜明

的音乐形象起了很重要的作用。

四、和弦外音的运用 留音的运用也是非常多的,如 NO.4中8~ l 0小节就因留音的运用而

使得旋律的进行更为流畅,声部进行更平稳。流露出了一种苦闷与彷徨的心情。在 No.1 3,

No.24等前奏曲里也都有所运用。

肖邦的作品中巧妙的运用和弦外音是他很大的一个特色 ,上述几种外音只是他的钢琴前奏

曲中最为常见的外音,除 了这些之外 ,辅助音、先现音也都常见,这里就不一一举例了。

正是由于作曲家在创作时把这些和弦外音很巧妙的当作一种和声的表现手段去运用,才使

得和弦外音与其它和声手法一样成为丰富音乐表现力、塑造音乐形象的一种有效手段。

五、结束语

通过以上几个方面对 肖邦 2 4首钢琴前奏曲的分析和研究,可以看出:肖邦作为浪漫主义

时期的代表人物,其色彩丰富的和声语汇不仅是对前人的继承,更重要的是独到的创新。

无论是运用传统和声手法还是 肖邦 自己的独到手法,都使得这些前奏曲具有很强的音乐

表现力或某种鲜明的音乐形象。并且具有肖邦所特有的情感丰富、细腻的 “钢琴诗人”

的风格。如果说 肖邦以其钢琴诗人的风格而着称于世,那么 24首前奏曲则是一首首感人

至深的短诗,而以上这些和声手法的运用又使得这些作品的诗意形象更为动人。

参考文献: [2]胡杨.肖邦《前奏曲》op28及其艺术特色[J].黄钟一武汉音乐学院学报,200

0(增刊).

[5]刘智强.肖邦钢琴前奏曲的风格特征[J].音乐天地 .2004(4).

[4]但蒲功.浅谈肖邦二十四首钢琴前奏曲[J].音乐探索,2000(2).

[5]朱培彬.论肖邦2 4首钢琴前奏曲的演奏与创作[M].北京 :人 民音乐出版社 ,2001.

[6]乔惟进.和声基础学教程[M].北京:中央音 乐学院出版枉 .2005