当代大学生地域归属感的调查与分析

- 格式:pdf

- 大小:446.98 KB

- 文档页数:4

关于铸牢中华民族共同体意识社会调查报告一、引言中华民族是一个多民族、多文化、多宗教的大家庭,其凝聚力和归属感的形成对于实现中华民族伟大复兴具有重要意义。

本次调查旨在了解中华民族共同体意识在中国大陆地区的现状和发展趋势,为加强国家认同、促进民族团结提供参考依据。

二、调查方法本次调查采用问卷调查的方式,参与者涵盖了不同年龄、性别、职业、教育背景和地域分布的人群。

调查时间为2022年11月至12月,共抽取5000份样本进行统计和分析。

三、调查结果根据本次调查结果,中华民族共同体意识在中国大陆地区整体上呈现出稳步增强的趋势。

具体结果如下:1. 对中华民族的认同程度调查显示,86%的受访者表示自己有较高的中华民族身份认同感,其中45%的受访者表示非常强烈地认同自己是中华民族的一员。

这表明大多数中国大陆地区的居民对中华民族的认同感处于较高水平。

2. 对中华文化的传承与发展调查显示,91%的受访者认为中华文化是中华民族共同的文化根基,有助于促进民族团结和共同发展。

同时,84%的受访者表示他们积极参与中华文化传承和发展的活动,例如学习中华书法、传统音乐和舞蹈、观看传统戏剧等。

这表明大多数中国大陆地区的居民积极关注和参与中华文化的传承与发展,以加强中华民族共同体意识的形成。

3. 对少数民族的尊重和平等调查显示,83%的受访者认为少数民族与汉族地位应该是平等的,并应该尊重和保护其独特的文化和传统。

这表明中国大陆地区的居民对少数民族地位的平等和对其文化传统的尊重具有较高认同感。

4. 对国家统一和发展的支持调查显示,93%的受访者表示支持国家统一和发展的目标,认为中华民族共同体意识是实现国家统一和发展重要的基础。

这表明中国大陆地区的居民对国家统一和发展具有较高的认同感和支持度。

四、调查分析本次调查结果显示,在中国大陆地区居民中,中华民族共同体意识逐渐增强。

这可能得益于以下几个方面的因素:1. 教育的作用中国大陆地区在教育领域加强了对中华民族历史、文化和精神价值的传授,通过教育使中国人民更加了解和意识到自己是中华民族的一部分,从而强化了他们的中华民族共同体意识。

大学生爱国主义调查问卷分析报告1. 引言本报告对大学生爱国主义状况进行了调查,并对调查结果进行了分析和总结。

本次调查共收集了来自全国不同大学的3000份有效问卷,通过问卷调查的方式,我们了解到大学生的爱国主义情感、行为和观念,为加强大学生的爱国教育提供参考。

2. 调查方法本次调查采用了面向大学生的问卷调查方式,通过线上问卷平台进行数据收集。

问卷中包含了个人基本信息、爱国主义情感、爱国主义行为和爱国主义观念等方面的问题。

3. 调查结果3.1 个人基本信息根据调查结果,大学生的性别构成比较均衡,男性占比51%,女性占比49%。

年龄方面,大学生主要集中在18至23岁之间,其中19岁的大学生占比最高,达到28%;20岁和21岁的大学生也有相对较高的比例,分别为22%和25%。

所在地区方面,调查对象主要来自东部地区,占比达到58%;其次是中部地区(23%)和西部地区(19%)。

3.2 爱国主义情感在爱国主义情感方面,调查结果显示,大学生普遍具有较强的爱国主义情感。

超过90%的调查对象表示他们对祖国有着深厚的感情,认为自己是中国人,自豪感达到了83%。

此外,82%的大学生认为自己有责任为国家做出贡献。

3.3 爱国主义行为在爱国主义行为方面,大学生表现出积极向上的态度。

近80%的大学生表示,他们会参加学校组织的爱国主义活动,如升旗仪式、志愿服务等。

此外,69%的大学生会参与社会公益活动,为社会发展做出自己的贡献。

对于爱国主义的具体行为,大学生最关注的是维护国家利益(76%)、守法守纪(72%)和环境保护(67%)等方面。

3.4 爱国主义观念在爱国主义观念方面,调查结果显示大学生的思想比较成熟。

近70%的大学生认为了解国家历史是培养爱国情感的重要途径,还有64.5%的大学生坚信社会主义是中华民族伟大复兴的必由之路。

此外,大学生对于传统文化的重视程度较高,80%的大学生认为传统文化是中华民族的瑰宝。

4. 总结通过对大学生爱国主义的调查分析,我们可以得出以下结论:1.大学生普遍具有较强的爱国主义情感,对祖国有着深厚的感情和自豪感。

引言“社区的最本质特征是成员的社区归属感。

”这一观点得到社会学专家们普遍的认可。

社区的发展和永续中,社区归属感是建设社区的关键性要素。

若所属社区对社区居民没有明显归属感的影响,那么该社区的群体特征和地域特征将变得毫无意义,社区实质上已名存实亡。

由此可见,居民心理环境的营建在社区建设中起到至关重要的作用,不能只是停留在外在物质环境构筑的层面。

1.社区与社区归属感在中文里,“社区(Community)”作为一个舶来词,最早源自拉丁文,意为“团体、共同”。

其概念被广泛应用是从1887年由德国现代社会学缔造者斐迪南·滕尼斯(Ferdinand T önnies)在其著作《Community and Society》(社区与社会)中提出,在20世纪30年代,又由燕京大学社会系师生据其原意英译而来。

滕尼斯认为,理想社区中人们之间的关系应该是一种亲密无间的、合作共享的、同质性的关系,社区不仅是居民团体的地域共同体,还是血缘和精神的共同体[1]。

摘 要地域、区位、人口、结构、文化、心理这六要素是构成社区的基本要素,而心理要素是维持着一个社区生命力的关键。

社区得以形成的原因并不纯粹只是人们共同居住,而是在于人与人之间能够保持频繁而有效的互动,并形成一定强度的情感联结,即心理上的归属与爱。

从社会心理学层面上来说,社区归属感是社区的最本质特征,是影响社区存活和发展的根本性要素。

学者们基于滕尼斯的研究提出了社区的三要素观点。

首先是物质要素,即社区的物理空间环境,他们认为社区是指“在一个地区内,许多人共同生活”,且有一定的地域属性、一定数量的人口,是地域的共同体;第二条是社会要素,认为社区内居民应该有着较为密切的社交互动;第三是心理要素,所属社区提供给居民的认同和归属程度。

1.1 社区的定义随着城市规划理论与相关学科的互补发展,借引了社区的概念,开始对社区赋予了地理与社会双重属性,将其定义为“城市中一定的地域范围内,在居住与生活过程中形成的具有特定空间环境设施、社会文化、组织体系和生活方式特征的共同体,生活于其中的居民在认知意象或心理情感上均具有较为一致的地域观念、认同感与归属感[2]。

绍兴外来人口城市归属感分析作者:施娇慧欧阳敏娜陆晶晶来源:《科技视界》 2014年第2期施娇慧欧阳敏娜陆晶晶(浙江越秀外国语学院国际商学院经济系,浙江绍兴 312000)【摘要】关注外来人口在绍兴的生活现状,维护他们的合法权益,使他们能更好地为绍兴的经济建设和城市发展服务,是今后绍兴在发展过程中不可忽视的问题。

通过调查分析外来人口在绍兴的城市归属感现状,对于发现的一些问题及困难针对性地提出一些建议,希望得到政府及社会各方面的关注。

【关键词】绍兴;外来人口;城市归属感0引言随着我国经济的快速发展和社会环境的迅速变化,尤其是随着我国城市化的推进,越来越多的农村人口离开家乡到城市谋求发展,在城市形成了数量庞大的外来人口群,他们为地区的建设发展贡献着不可缺的力量。

绍兴作为浙江省唯一一座“全国技术创新工程示范城市”,2012年,全市规模工业产值达9000亿、工业投资全省第一,全地区城镇收入浙江第一。

绍兴的发展吸引了越来越多的外来人口,他们工作在各行各业,用自己的勤劳和智慧,为绍兴市经济社会的发展做出了重要的贡献。

但外来人口做为一个游离于城市市民边缘的特殊群体,如何让他们在分享改革开放的成果的同时,共同推进社会多元融合,即加强外来人口的城市归属感,促使其融入城市社会,也日益成为绍兴市城市化建设和构建和谐社会的重要议题。

1 绍兴外来人口现状浙江省作为我国市场化改革的先行省份,经济发达,吸引了大量的外来人口来浙江就业。

2010年,省外流入人口就高达1182.4万人,与2000年相比增加了813.5万人,年平均增长12.4%,占全部常住人口的21.7%。

同时,浙江省十年间户籍人口仅增加246.7万人。

2012年浙江范围的外来人口达2400多万,杭州、宁波、温州、绍兴等地都是人口流向的主要城市。

[1]绍兴市作为长三角区域的中心城市之一,有众多的外来人口,其中以外来务工者为主,主要从事各类劳动密集型产业,且越来越多的外来务工人员成为实际上的城市常住人口。

地域文化对区域经济发展的影响分析一、引言地域文化是指某一特定地区所形成的独特文化方式、生活习惯以及价值追求。

它既是一种传承与创新、保护与发展的过程,同时也是一个推动经济繁荣的重要因素。

本文旨在探讨地域文化对区域经济发展的影响,分析其在促进经济增长、塑造地区特色和提升居民幸福感等方面的作用。

二、地域文化促进经济增长地域文化作为一种独特的软实力资源,可以吸引更多的游客和投资者前来。

例如,中国的丝绸之路文化吸引了大量的海内外游客,推动了西部地区的旅游业发展。

当地政府还利用地域文化资源发展相关产业,如丝绸制作、传统手工艺品等,进一步带动了经济增长。

此外,地域文化还能激发当地的创新能力和创业热情,形成更多的就业机会和产业链条,进一步促进经济发展。

三、地域文化塑造地区特色每个地区都有其独特的地域文化,这种文化资源可以成为地区的品牌形象和核心竞争力。

例如,意大利的威尼斯以其独特的运河和建筑风格成为了一个举世闻名的旅游景点,吸引了大量的游客。

这种地域文化不仅仅是景点本身,更是一种在当地居民的生活中融入的精神和价值观念。

通过对地域文化的维护和发展,地区可以形成独特的地域特色,吸引更多的游客和投资者,进一步提升地区的经济水平。

四、地域文化提升居民幸福感地域文化作为一种与当地人民紧密相关的存在,能够提升居民的幸福感和社会认同感。

当地居民对于自己的文化传统和历史文化拥有强烈的认同感,这种情感可以增强他们对家乡的归属感,并且激发他们为家乡的繁荣发展做出更多的努力。

同时,地域文化还能促进社会的和谐与稳定。

由于地域文化会传承和弘扬一些传统的文化价值观,如亲情、友情和责任感等,这些价值观将起到粘合力的作用,使社会成员产生共鸣,减少社会冲突和矛盾。

五、结语地域文化作为一种宝贵的软实力资源,在区域经济发展中发挥着重要的作用。

通过吸引游客和投资者、塑造地区特色和提升居民幸福感等方面的影响,地域文化能够促进经济增长、塑造地区特色和提升居民幸福感。

医学高专院校学校认同现状的调查与分析一、调查概况医学高专院校是培养医学技术人才的重要基地,对于地方医学卫生事业的发展起着至关重要的作用。

在当前的教育环境下,医学高专院校的学校认同度存在一定的问题。

为了深入了解医学高专院校学生对学校的认同情况,进行了一项调查分析。

本次调查以某医学高专院校为对象,采取问卷调查的形式,共收集500份有效问卷。

问卷主要涉及医学高专院校的教学条件、师资力量、学生活动等方面的情况,以及学生对学校的认同感受等内容。

二、分析结果1. 教学条件在问卷调查中,超过70%的学生对医学高专院校的教学条件表示满意。

他们认为学校实验室、图书馆、课程资源等基础设施齐全,能够满足他们的学习需求。

学校还积极引进先进的医学设备,为学生提供更好的学习条件。

这些都为学生提供了一个良好的学习环境,增强了他们的学校认同感。

2. 师资力量医学高专院校的师资力量一直是学生和家长们关注的焦点。

调查结果显示,60%以上的学生对学校的教师队伍表示满意。

他们认为学校拥有一支高水平、丰富经验的教师团队,能够为他们提供优质的教学服务。

学校还积极开展教师培训,提高教师教育水平和教学能力,受到了学生的认可和欢迎。

3. 学校文化学校文化也是学生认同感的重要组成部分。

调查显示,在学校文化方面,学生对学校的活动丰富度、组织形式和传统文化传承都表示满意。

学校注重对学生进行全方位的培养,组织了各种形式的文艺活动、体育比赛等,丰富了学生的校园生活,增强了学生的归属感。

4. 学生活动学生在学校的参与度也是影响学校认同感的一个重要因素。

调查结果显示,学生对学校组织的各项学生活动非常积极。

学生觉得学校开展的各类社团活动、志愿者活动等能够有效地满足他们的需求,让他们在学习之余有更多的机会和平台去发展自己的兴趣爱好。

这些丰富多彩的活动还增强了学生对学校的认同感。

三、问题分析虽然医学高专院校的学校认同度整体较高,但在调查中也发现了一些问题。

部分学生对学校的宣传和介绍不够了解,因此对学校的认同感受存在一定的盲目性。

大学生人际关系的调查报告关于大学生人际关系的调查报告进入大学之后,大学生们面临着新的环境、新的群体、重新整合各种关系,处理好与交往对象的关系便成为大学生们新的生活内容。

良好的人际关系不仅是大学生心理健康水平、社会适应能力的重要指标,也是其今后事业发展与人生幸福的基石。

从进入大学校门的那天起,大学生就会遇到个方便的人际关系:师生之间、同学之间、舍友之间、以及个人与班级、学校之间的关系等等。

面对着如此多的人际关系,有的同学因为处理不当,整日郁郁寡欢,心情沮丧;有的同学因为人际关系紧张,精神压力很大,导致不同程度的心理疾病;而更多的同学则由于不知如何处理复杂的人际关系,而经常为苦闷、烦恼的情绪所困扰。

为此,笔者通过对我校和南京师范大学两所高校的大学生朋友进行了问卷调查。

希望借此能清楚地了解大学生朋友人际关系的现状及其存在的问题,以便引起大学生朋友的重视,为大学生人际关系的改善提供帮助。

一、引言人生活在社会中,离不开他人的交往与协同,如何处理好各种人际关系就成为世人皆要碰到的,谁也回避不了的事情。

人的成长、发展、成功、幸福都与人际关系密切相关。

没有人与人之间的关系,就没有生活基础。

对任何人而言,正常的人际交往和良好的人际关系都是其心理正常发展、个性保持健康和生活具有幸福感的必要前提。

为了深入了解大学生人际关系究竟如何,南京森林公安高等专科学校治安0704区队第四调查小组展开了一次大学生人际关系的问卷调查活动。

二、调查基本情况(一)调查时间:20xx年6月(二)调查地点:南京森林公安高等专科学校和南京师范大学的图书馆(三)调查对象:本次调查以仙林大学城内南京森林公安高等专科学校和南京师范大学所有在校大学生为总体。

(四)抽样方法:本次调查采用随机抽样的办法进行问卷调查,当场发放当场回收,不分性别,每人一份问卷,共发放调查问卷60份,回收的有效问卷为59份,有效回收率为98%。

其中男生37人,女生22人。

以下是被我们调查的大学生所在年级的分布图。

大学生方言使用现状微调查报告一、导言中国有一句古话叫做入乡随俗。

沟通交流是人与人、人与社会之间交往的重要形式。

虽然现在普通话已经得到了极大的普及。

然而真正的融入一个新社会,方言的作用还是无出其右的。

随着人口流动地扩张,交流活动的范围与频率也日渐增加。

作为移民的一个群体——大学生,虽普通话已成为其交流沟通的官方用语。

但在主观情感因素或是环境因素的影响下,需要在一些场合下使用方言。

自我来到大学后就发现,每位同学对本地方言的认同有着明显差异,相对存在着方言优越感与自卑感的心态。

这样的心理差异会引起怎样不同反映?所带来的问题有哪些?为什么会造成这样的问题?是否随着普通话的推广就能解决?借以这次访谈的机会,我想对四位来自不同城市的同学进行方言使用状况的调查。

并以此为根据,对目前的方言状况就使用、适用进行小范围的总结、分析。

四位访谈者,无论是仍在校的或是即将踏上工作岗位的,方言对他们的人际交往、就业地区、心理认同感等等都有着或多或少的影响。

在访谈中,虽然他们并不赞成当前存在的方言“势利”状况,但可以看出,大家还是可以理性地看待这个问题,有人通过自我调整去适应;有人则是选择规避。

对普通话的推广政策普遍较为认同,是缓和不平衡的一个极好的仿方法。

但也提出普通话已对方言产生一定的冲击,因此同时需要采取措施对方言有所保护,以促进中国文化的多样性发展。

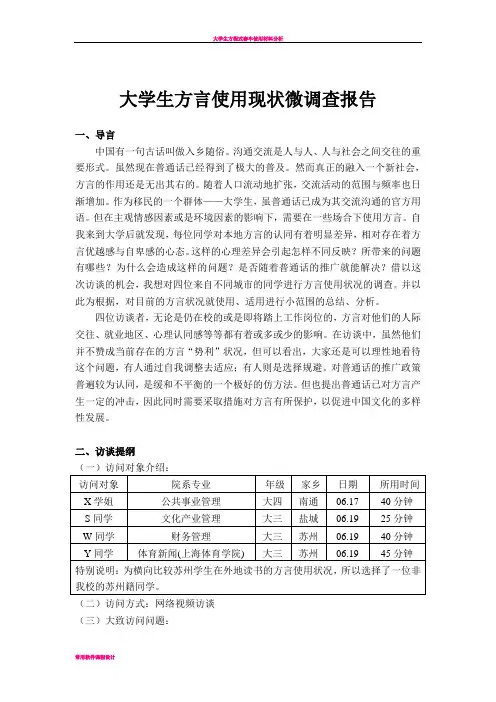

二、访谈提纲(二)访问方式:网络视频访谈(三)大致访问问题:我所计划的访问内容大概从两条线所走,但依据被访问人的实际差异,有细微的所加减侧重:第一条线:本地方言与当地方言(1)入校后,有什么不适应么(主要沟通交流方面);(2)家乡话有觉得稍感生疏么;(3)是否感到同学交往之间,受方言限制;(4)班级中有方言优越感存在的同学么,如果有你怎么看待;(5)你喜欢自己家乡的方言么,认同它么;(6)是否存在学校中后勤员工、舍管、物管等,因说方言、普通话而差别待遇;(7)是否得知当地一些企业有方言的要求;(8)毕业后会选择在哪工作。

内地高校维吾尔族大学生参军行为的调查分析【摘要】本研究旨在探讨内地高校维吾尔族大学生参军行为的影响及意义。

通过调查分析,发现参军行为的原因包括家庭传统、就业机会和民族荣誉等因素。

参军对维吾尔族大学生的影响主要表现在个人成长、价值观念和职业规划上。

参军行为与族群认同密切相关,能够加强维吾尔族学生对自己民族的认同感。

目前,内地高校维吾尔族大学生参军现状呈上升趋势,受教育程度和地域差异是影响参军行为的重要因素。

参军行为对维吾尔族大学生意义重大,建议加强士兵心理健康教育和提升维吾尔族大学生的荣誉感。

参军行为也将促进维吾尔族社会发展,提高族群整体素质和实现民族团结。

【关键词】内地高校、维吾尔族、大学生、参军、调查、分析、原因、影响、族群认同、现状、因素、意义、士气、建议、社会发展1. 引言1.1 背景介绍维吾尔族是中国少数民族之一,主要分布在新疆地区。

自古以来,维吾尔族就以勇敢、好战而闻名,许多维吾尔族青年都渴望能够从事军旅生涯,为国家和民族做出贡献。

近年来,随着中国国力的增强和军队现代化建设的深入推进,越来越多的内地高校维吾尔族大学生选择参军入伍。

他们不仅能够接受优质的军事训练,提升自身素质,还能够为维护国家安全和民族团结贡献自己的力量。

参军不仅是一种荣誉和责任,也是一种成长和磨砺。

随着参军人数的增加,人们开始关注维吾尔族大学生参军的原因、影响及其与族群认同之间的关系。

此次调查旨在深入了解内地高校维吾尔族大学生参军行为的现状和特点,探讨参军对他们个人和维吾尔族社会发展的影响,为进一步促进维吾尔族大学生参军工作提供科学依据和建议。

1.2 研究目的研究的目的是为了深入了解内地高校维吾尔族大学生参军的行为背景和动机,分析参军对他们个人和族群的影响,探讨参军行为与族群认同之间的关系,并对内地高校维吾尔族大学生参军的现状进行详细分析。

通过这次研究,我们旨在揭示参军行为对维吾尔族大学生的意义,提出可行的建议来提高其士气,同时探讨参军行为对维吾尔族社会发展的积极影响,为促进维吾尔族大学生的全面发展和族群社会的稳定做出贡献。

摘要该文对塔里木大学本科生进行了调查,研究了解大学生的择业观与就业意愿,以及影响大学生就业意愿的因素,通过问卷调查收集数据并进行整理和分析,了解大学生的就业意愿。

调查结果表明,塔里木大学本科生的工作意愿和目标不明确。

在性别方面,女生毕业后大多想回家乡找一份稳定的工作,男生则更愿意去艰苦的地方锻炼自己,或是自主创业。

在民族方面,少数民族学生大多想考公务员,找稳定性强的工作,且大多想回生源地工作;汉族学生则大多愿意去国企、外企,也愿意留在新疆,去国家最需要的地方。

关键词择业观;就业意愿;问卷调查A Survey of College Students 'Views on Job-hunting and Their Willingness to Seek Employment:A Case Study of Tarim University //LI Wei,Meiheriayi BALATIAbstract This paper investigates the undergraduates of Tarim U-niversity,researches the undergraduates'view of choosing a job and their willingness to get a job,as well as the factors that affect the undergraduates'willingness to get a job.Through a question-naire survey,the collected data are collated and analyzed to un-derstand the employment intention of the undergraduates.The survey results show that the employment intention and goals ofundergraduates at Tarim University are unclear.In terms of gen-der,most female students want to return to their hometown to find a stable job after graduation,while male students are more willing to exercise themselves in difficult places or start their own busi-nesses.In terms of ethnicity,most ethnic minority students want to take the exam to find stable jobs as civil servants,and most of them want to return to their hometown,while Han students are mostly willing to go to state-owned enterprises,foreign enterpris-es,and are also willing to stay in Xinjiang,going where they are most needed.Key words career choice view;employment willingness;ques-tionnaire survey当前社会就业形势越发严峻,本文通过调查和研究现代大学生的工作意向、影响大学生找工作的因素以及出现“最难毕业季”的原因,采用多种形式、多层次了解大学生的就业意向和心理,得出影响大学生就业的因素,使大学生更好地了解就业将要面临的问题、各种就业政策和社会需求,为就业部门了解大学生就业意愿提供数据,为大学生择业提供帮助,同时可以在一定程度上降低大学生的就业压力。

当代大学生地域归属感的调查与分析

徐建奎2014.12.26作为当今社会上最大的知识团体,大学生当之无愧是国家发展的智囊和源动力,是祖国的希望与未来。

他们的努力方向在一定程度上影响着社会文化与经济的发展。

目前,我国已基本实现小康社会,但是我国正处于并将长期处于社会主义发展的初级阶段,所以地域经济差异不经仍存在,而且差距还有拉大的趋势。

试问这些差距将有谁去缩小直至消除,又有谁最有责任与义务去完成这项艰巨而又光荣的使命?

答案不言自明,历史选择了大学生,为此国家政府出台了一系列的方针与政策鼓励大学生“学成归乡”建设家乡、发展家乡。

为了解当今大学生对回乡发展的看法,笔者将通过“当代大学生地域归属感的调查”进行分析。

为此,笔者采取问卷调查的方法对不同省份的在校大学生进行了调查。

共发放了调查问卷64份,回收有效问卷55份,有效回收率约为85.9%。

调查样本的具体情况分列如下:受访学生的家乡共涉及26个省份或地区;按性别分类,男生40人,女生15人,大一占14.55%,大二占80.00%,大三及以上占5.46%。

根据整理后的数据资料,能够从整体上把握当代大学生地域归属感的基本特征、表现特点。

一、绝大多数的大学生有地域自豪感

为了了解当代大学生地域自豪感的有无,笔者设计了3个问题——“对家乡文化是否了解,是否有地域自豪感?、对于自己户籍所在地的不利言辞有没有厌恶感和想维护的冲动?、总体而言,你觉得那些不正当的言辞是本省人的真实反应,还是由于外省人素质不高地讹传?、”

92.73%的被调查者表示对家乡文化了解,存在地域自豪感。

94.55%的被调查者表示对自

己户籍所在地的不利言辞有厌恶感和想维护的冲动。

7.27%的被调查者表示那些不正当的言辞是本省人的真实反应,18.18%的被调查者认为是由于外省人素质不高地讹传,余下的74.55%的被调查者认为二者都存在。

调查显示,绝大多数的大学生有地域自豪感,对家乡文化有着一定了解。

对于“总体而言,你觉得那些不正当的言辞是本省人的真实反应,还是由于外省人素质不高地讹传?”这个问题存在的争议,我们可以简单分析一下它形成原因。

其一、落后的年代,教育的贫乏,连温饱都要担心的年代,人们的素质自然不会太高,自然会做一些不好的事情。

但是,时代在发展,基础教育已经普及,物质文明与精神文明改变社会风貌,现在的人不应该再以旧时代的眼光评论某一地区的人。

尽管现在信息发达,听到负面新闻,应当不为一叶障目,客观看待,更不能以讹传讹。

其二、尤其当不同的文化背景遭遇偏见时,只要是群体外的成员,就给打上负面色彩,以致形成群体自我偏爱心理。

这种带有明显地域色彩的群体自我偏爱心理在大学新生身上表现得非常突出。

二、大学生在选择就业地区方面出现两极分化

就业一直是个很有热度的话题,大学生选择在哪里就业,哪里就有了发展的机会。

为了解当代大学生回乡生活就业的情况,笔者设计了3个问题——“为何来选择这个城市?、有没有想留在现居地生活就业?、是否有意回到家乡生活就业?”

如图所示:

(1)在选择上学城市时,主要有四个方面,23.64%的被调查者是考虑的经济及个人发展、10.91%的被调查者因为文化的吸引,主要有41.82%的被调查者只是因为学校处于这一地区,21.82%的被调查者有着其他原因;

(2)在关于是否想留在现居地生活就业的问题上,留与不留几乎各占一般;上述两个答案似乎有些矛盾,但仔细分析,确也折射出一些社会现实问题。

近年来,由于一线城市、沿海城市生活压力大,房价飙升,大学毕业生纷纷逃避,最终步上回乡置业之路。

不可否认,这种就业观的转变,大学生是主动的,认为学有所成,理应回报家乡,还有一

部分大学生有大城市情结,希望在大城市扎根。

(3)对于回到家乡生活就业的问题上,70.21%的被调查者有意回到家乡生活就业,29.79%的被调查者无意回到家乡生活就业。

这个答案似乎与(2)有矛盾,事实上毫无矛盾,在一线城市与相对落后地区的两个极端上,有1/3的大学生选择了压力较小的二三线城市。

三、大学生对所在地的居民印象良好,但更爱自己家乡

大学生拥有较高的个人素质,他们有能力对事物做出正确的评价。

在关于“对本地人的看法”的问题上,没有被调查者认为本地人恶俗,而且认为本地人友善和比认为本地人素质一般的多出9.09%,可以看出大学生对所在地居民的印象是良好的,未出现对当地环境的排斥,通过大学生对当地人的态度,可以认为大学生对当地的文化与环境有一定程度的认可度。

但是在关于爱家乡的问题上,比起对当地人的态度,大学生们显然有更多的爱,具体体现在下图中:

80.00%的大学生爱家乡的原因是家乡的人,例如:父母,兄弟等,70.91%的大学生

爱家乡的原因仅是因为出生在那里或者是习惯了那里,大学生爱家乡的原因有很多种,其中因为家乡环境优越的占54.55%、因为家乡特殊文化的占45.45%、深信家乡的一切都会变得越来越好的占43.64%。

由这些数据可以看出大多数的大学生对于家乡是源于情感上的爱,有爱屋及乌的因素。

此外,有超过半数的大学生是因为环境因素爱家乡,这可以反应出面对现在的环境问题,大学生们有着一定的思考,他们对环境的质量有所要求,而不再是一味的因为情感而热爱家乡,表现的更加理性;但是,在本应起关键作用的文化领域,大学生们所表现的却不足一半,并且相信家乡一切都会变得越来越好的大学生则更少。

爱家乡的情结埋藏于绝大多数的大学生心中,但不是每一位大学生都认同家乡文化与经济发展的,这种状况将影响大学生的地域归属感的提升,也不利于家乡人民建设家乡的美好祝愿。

通过这次调查与分析,可以总结出以下几点:

1、肯定大学生的地域归属感

一方水土养育一方人,不同的地域有着不一样的文化。

每一个人对家乡的情感总是多种多样的,大学生对于家乡地域归属的问题上,对于地区的发展与建设上有重要意义。

强烈的地域归属让大学生们更热爱家乡,在建设与发展家乡的问题上更具有凝聚力,在就业选择时能考虑到回乡工作、回报家乡。

国家政府出台了一系列的方针与政策鼓励大学生“学成归乡”建设家乡、发展家乡。

现在的大学生绝大部分都是异地求学,社会和高校在帮助大学生适应当地的文化与环境的同时,更要要通过社会实践来强化大学生的地域归属感,让每一个大学生都可能在故乡与异乡之间生活,在栖居与流动中寻找生命的价值。

随着社会的转型和市场经济体制的确立,地区文化差异淡化,经济发展差距日益拉大,大学生呈现出社会责任感淡化的取向。

通过此次调查,我们发现,大学生的地域归属感必须予以肯定,他们保持着乡音,依恋着亲人,认同地域文化,有维护地域荣誉的态度。

尽管在就业地的选择上存在分歧,但其中包含多种原因,而且从某种程度上也说明当代大学生思想上更为自立。

2、大学生对回乡生活就业保存理性看待

因为目前一线城市、沿海城市生活压力大,房价飙升,又加之国家和地方政府的大学生回乡政策,所以一些大学生回乡表现出极大的兴趣,最终步上回乡置业之路。

不可否认,这种就业观的转变,一部分大学生是主动的,他们看好家乡的经济发展,也认为学有所成,理应回报家乡,如一些农村大学生放弃城市高薪回乡支教、投身新农村建设,但也有一部分大学生则多少带着一丝无奈,他们往往迫于现实生活的压力而返乡工作。

调查还发现很多大学生对于自己家乡的环境是有所留恋的,这也可以看出当代大学生对于环境问题是比较看重的,这更加说明了当前环境污染的严重性,治理环境的紧迫性。

在回乡工作问题是,大学生拥有更多的思考,这在一定程度上体现了当代大学生的独立思想,独立精神。

3、大学生正确的地域归属感需要引导

我们希望每个大学生都能对自己家乡存有一份爱,但是它不应该只体现在血缘与习惯的原因下。

而更多的应该体现在人文与传统等因素上,目前有很多地方鼓励大学生就学校所在地择业,但是这并不影响大学生对家乡文化与传统的传承。

健康理性的地域观的培养需要全社会的共同努力,应对当代青年的责任意识多给予一些肯定,通过报道热爱家乡、返乡工作、奉献家乡的楷模人物,激发大学生的爱乡意识。

树立健康、理性的家乡观,除了需要基层高校的切实有效的教育,更需要社会舆论、新闻媒体的正确引导及国家和当地政府相应政策的出台和扶持(如回乡就业待遇等问题)。