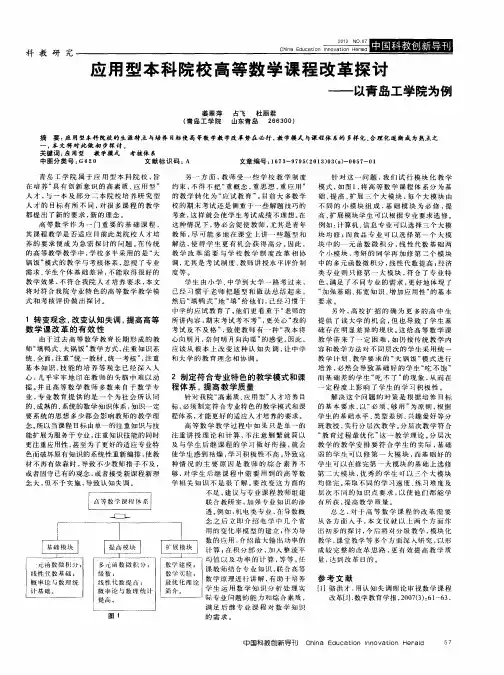

地方应用型本科院校课程体系改革思路

- 格式:doc

- 大小:48.00 KB

- 文档页数:8

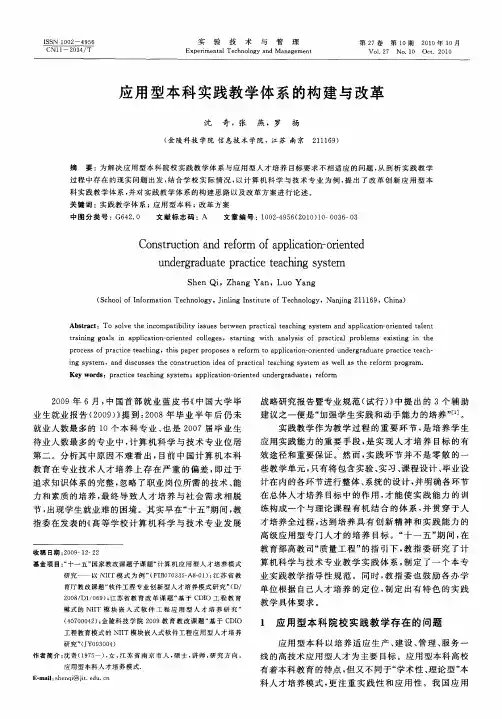

应用型独立本科院校实践教学体系的机制与构建研究以独立本科院校为背景,探讨了本科教学阶段教学过程中实践教学体系的机制和构建问题,并着重讨论了实践教学基地建设的思路、制度保障、工作方式等内容。

应用型独立学院实践教学一、引言高校是人才培养的场所,以学生增长知识、培养能力、提高素质为目标,为国家建设和社会发展输送专门人才。

人才培养的质量是高校的生命线,本科教学是高等教育的基础,培养学生的创新精神和实践能力则是本科人才培养质量的关键评价指标。

为培养出既具有一定的理论知识,又具有较强动手能力的综合性应用人才,我院确定了“基础、素质、应用、创新”的人才培养规格。

实践教学是本科教学各环节中必不可少的组成部分,与理论教学的地位同等重要,尤其对于一所定位于应用型人才培养的独立院校而言,更应当注重学生综合素质的提高和职业能力的培养。

然而,实践教学又是一个十分繁复的教学活动,它不仅限于课堂和课本知识的传授,还涉及到实验室建设、双师型教师的引进和培养、实践教学基地建设、实践教学评价体系建设等诸多方面。

同时,实践教学也是一项投入成本高、管理复杂的工作。

因此,如何在应用型独立院校开展实践教学,使其发挥应有的作用,对现有实践教学在思路、方法、途径等方面开展改革和创新,逐步形成完善、系统、高效的实践教学体系。

二、应用型独立院校实践教学工作中存在的问题1.建校时间短,基础薄弱,实践教学条件较差民办独立学院作为我国本科教育必要的充实和补充,自2001年后如雨后春笋般出现,但此类院校普遍存在办学时间短、基础薄弱、内涵建设不足、实践教学条件较差等情况。

这就在很大程度上制约了独立学院实践教学活动的开展。

2.实践教学环节滞后,实践教学体系不完善民办独立学院在办学之初,由于缺乏办学经验和条件,往往照搬母体院校的办学方法和课程体系,注重理论教学的开展而忽视实践教学活动,尤其是实践教学基地的建设。

这导致人才培养方案中的实践教学环节安排不尽合理,教学时间不足,缺乏“以人为本、以能力培养为核心”的教学理念,整个实践教学体系也不完善,使学生只掌握了书本知识,却没有将知识应用于实践的能力。

2019年第18卷第24期产业与科技论坛应用型民办本科院校德语专业课程体系改革探索———以西安翻译学院德语专业为例□王勃【内容摘要】本文从西安翻译学院德语专业学生的学习特点出发,结合德语专业目前课程设置及学生特点,探索德语专业课程体系改革的合理化路径,即以企业需求为导向,在高年级对专业方向课进行动态调整。

【关键词】课程体系改革;德语专业课程;企业需求导向【作者简介】王勃,西安翻译学院一、西安翻译学院德语专业的课程设置情况依据《普通高等学校本科专业目录和专业介绍(2012)》、《高等学校德语专业本科教学质量国家标准》,参照国家教学质量标准,西安翻译学院德语专业培养具有扎实的德语语言基础知识和德、智、体、美全面发展的应用型高级专门人才的培养计划,为了使学生能够胜任经贸、文化、旅游、外资企业等部门的翻译、外贸、导游等工作,德语专业除了开设德语基础课和专业课以外,还设置“经贸德语”、“德语外贸函电”、“旅游德语”“汉德笔译理论与实践”、“德汉笔译理论与实践”等课程,以强化学生的德语应用能力。

该专业全方位鼓励、指导学生创新创业。

努力把学生培养成既懂德语,又具备实践应用能力和现代化技能的复合应用型人才。

德语专业人才培养模式以“以学生为中心”的教育理念为指导:学生是人才培养过程中的主体,强调学生对知识的主动探索、主动发现和对所学知识意义的主动建构。

因此,在培养计划、教学管理、课程设置、学制安排等各环节上一切为了学生的成长,一切从学生的实际出发,一切以培养学生创新能力为最终目标。

坚持实施“外语+专业+现代化技能”的应用型人才培养模式。

人才培养方案由公共基础课、专业基础课、专业方向模块课、实践教学课等四部分组成。

在培养方案中,除了开设德语基础课和专业课以外,根据学校课程设置总体框架,按照“外语+专业+现代化技能”的培养模式,加强了专业模块课程和计算机应用能力的培养,逐步增加了商务德语、科技德语和德语翻译的课程比重,切实做到与用人单位对德语人才知识能力需要的高度契合。

应用型本科院校经济管理类专业课程体系建设研究摘要:文章探索经济管理类专业课程体系的改革,建立“多级平台+专业模块”的课程体系。

即在已有的公共基础课、公共选修课平台等基础上,构建经济管理类专业基础课平台、经济管理类专业大类选修课平台、经济管理类专业实践平台等,以打破原有的专业局限性,培养复合型人才。

然后在各级平台的基础上,根据经济管理类不同专业人才培养要求,构建专业核心课程模块、专业方向课程模块、专业技能实践课程模块等突出特色的专业模块课程体系。

关键词:经济管理类课程体系平台模块中图分类号:g642 文献标识码:a文章编号:1004-4914(2013)01-126-03随着我国经济的持续快速增长,社会对经济管理类毕业生的需求强烈,尤其是经济发达的长三角、珠三角地区,人才需求旺盛,而应用型人才是市场需求的主体。

但目前在我国,经济管理类专业的应用型人才培养仍存在着一些问题,不能够完全满足当前经济管理类应用型本科人才的市场需求。

基于该背景,本文对现有的课程体系进行改革,探索满足社会需求、适合应用型经济管理专业人才培养的“多级平台+专业模块”的经济管理类专业课程体系。

一、国内外课程体系研究的现状国外应用型本科专业课程体系表现的特点为以通识教育为基础、选修课比例大、强调实践性教学。

美国应用型本科教育强调对学生进行厚基础、宽口径的通才教育,重点培养学生创新精神、宽阔的视野和应变能力。

同时学生的选修范围非常大,除核心课程和少部分通识教育课程为必修外,其它都由学生自己选修。

德国应用科技大学非常注重实践教学,企业在实践教学中占有重要地位,并主导整个实践教学过程。

针对目前学生的知识面过于狭窄、动手能力不足、社会适应性差等问题,近年来国内各应用型本科院校大都积极开展了应用型人才培养模式及教学改革的研究,对课程体系进行改革,包括对通识课程进行重新梳理,加大选修力度,提高实践环节教学比例,大力发展与企业的合作来开展实践教学。

宁德师范学院学报(自然科学版)Journal of Ningde Normal University(Natural Science)Vol.34No.l Mar.2022第34卷第1期2022年3月工作逻辑下应用型本科专业课程体系构建及课程开发唐耀红,肖顺根,袁秋凤,林蔚青(宁德师范学院信息与机电工程学院,福建宁德352100)摘要:本科高校向应用型转变,是党中央、国务院重大决策部署,是教育领域人才供给侧结构性改革的重要内容.文章对地方应用型本科专业人才培养定位进行了剖析,分析应用型本科专业课程体系构建及课程开发存在的问题;提出应用型本科专业课程的“六大转变思想”和基于工作逻辑的专业课程体系构建及课程开发思路与技术路线.以车辆工程专业为例,采用职业分析法,校企联合重构该专业课程体系,开发专业核心课程.关键词:应用型本科;工作逻辑;课程;课程开发技术中图分类号:C642文献标识码:A文章编号=2095-2481(2022)01-0093-07《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出推动具备条件的普通本科高校向应用型高校转变「";《国家职业教育改革实施方案》提出“一大批普通本科高等学校向应用型转变”的发展目标回《国家教育事业发展“十三五”规划》将推动具备条件的普通本科高校向应用型转变,作为高等教育结构调整的重要举措,明确提出引导高校从治理结构、专业体系、课程内容、教学方式、师资结构等方面进行全方位、系统性的改革131.教育部、国家发展改革委、财政部出台的《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》对高校转型改革进行了顶层设计,提出了本科高校转型发展的主要任务、配套政策和推进机制141,为应用型本科高校发展指明了发展方向.国家一系列鼓励高校转型发展文件出台以来,各省、市、自治区积极响应和推动落实,全国大部分地方高校明确了应用型的办学定位,而课程建设是确保高校能够从内涵上实现真正转型的关键环节.1工作逻辑课程的提出缘由1.1应用型本科人才培养定位的需要现行我国高等学校培养的人才大致可以分为三类:一类是研究型或学术型人才,一类是技术应用型人才,还有一类是技术技能型人才.承担这三类人才培养的高等学校分别对应的是研究型大学、应用型本科高校及高职高专院校,这与联合国教科文组织《国际教育标准分类法》将高等教育第5级分为5A1、5A2和5B三种类型的标准基本一致.其中,5A1类是指学术研究型人才,5A2类是指应用型专门人才,5B 类则是指实用型职业技术人才貂.显然,应用型本科高校培养的人才类型在联合国教科文组织《国际教育标准分类法》中属于5A2类应用型专门人才,即技术应用型人才.由此,在国家大力提倡与支持下,应用型本科人才培养定位就比较清晰与明确.技术应用型人才在我国属于新型人才类型,具有以下鲜明的特征-第一,应用型技术人才的培养与教育应该以就业为出发点,他们除了需要掌握相当的学科知识外,还要具备较强的实践能力,即专业能力.他们的知识结构具有明显的复合性、实时性和应用性.因此,应用型技术人才在培养的过程中,不应该追求学科知识的系统性和完整性,而应该朝着工作的系统化和规范化构建学习内容和学习过程.收稿日期:2020-05-25作者简介:唐耀红(1967-),男,教授.E-mail:****************基金项目庁德师范学院引进人才项目(2019Y16);宁德师范学院2020年内涵建设提升工程项目(JG2020005);福建省2020年本科高校教育教学改革研究项目(FBJG20200242).-94-宁德师范学院学报(自然科学版)2022年3月第二,应用型技术人才应当具备很强的分析和解决生产经营中实际问题、应用推广“四新”的能力及方法能力.他们在接受培养过程中,受到最多的训练是完成具有真实职业情境的真课题、真项目;他们在职业生涯中,要综合应用所学的知识、练就的方法能力来创造性地解决社会经济活动中出现的实际难题,以及把已经形成的方案进行实施或实践.第三,应用型技术人才直接为所在区域经济、产业、社会服务,具有明确的区域指向性.他们根植于地方生产、经营、经济等活动中,应当具备很强的语言表达、团队协作、倾听接受、自我展示、人际交往等社会能力和精益求精、吃苦耐劳的品质.综上,应用型本科高校培养应用型技术人才的人才培养定位的本质属性与内涵,决定了适用于培养学术研究型人才的学科逻辑课程体系并不适应应用型技术人才的培养,而工作逻辑的课程体系能很好地满足其培养需要.1.2现有课程存在的问题文献⑺通过问卷调查的方式,剖析了某省部分应用型本科高校专业课程的现状及问题.通过对现有部分应用型本科专业人才培养方案及课程教学大纲(课程标准)的调研与解读,发现了其课程存在以下方面的问题.1)课程应用性不足.应用型本科培养技术应用型人才,其课程应该表现为在课程目标、课程内容、课程实施及课程评价四个方面系统性、整体性的实践应用特征.然而,不少专业的课程,依然沿用严密知识体系的推导逻辑,使得课程的内涵没有走出学术研究型人才课程的框框.2)课程开发缺乏业界参与.应用型本科专业课程,从其开发的逻辑起点到最终形成的开发成果,都需要业界的技术骨干深度参与,在校企合作、产教融合的框架下,构建课程结构、选取课程内容、规划教学模式、设计评价体系、编写配套教材.但是,目前的课程开发及课程教学实施存在着校内教师唱独角戏的严重问题.3)课程教学缺乏职业情境.应用型人才的培养过程强调在真实或者高度仿真的职业情境中施行.主要表现在:在教学内容的设计上,应该是来源于生产、经营、服务实际的真实任务,并加以教学改造后形成的教学任务;在教学场所上,应用型本科课程强调在真实的职业工作环境中,真学真做练就真本领性然而,课程现实的教学情况还采用理论+实验,在普通教室和实验室分别进行,严重缺乏真实职业情境•4)课程教学团队缺少业界骨干.教师是学校课程建设与教学实施的关键和保障.在应用型人才培养过程中,要求教师清楚业界需求,了解行业企业标准,精通工作流程及标准,以便准确地将工作内容转化为课程内容,将实际工作任务转化为学习型任务.将行业企业专家请入课堂,组建一支专兼职课程教学团队,是解决高校教师行业企业实践经验缺乏的有效途径.目前,不少应用型本科高校在专兼职融合的高水平教学团队建设方面,还有明显差距.2应用型本科高校课程的“六大转变”2.1课程体系从知识领域转变到行动领域知识领域的课程体系强调以学科、专业知识的系统性、严密性为基础,来构建课程结构和课程内容,并按照知识的内在逻辑来序化课程,适合学术研究型人才的培养.行动领域的课程体系则注重工作的系统性,除了相当的学科知识的学习外,更重要的是强调知识的综合应用,以工作任务为导向来构建课程结构和课程内容,形成对接真实职业与岗位的系列行动即行动领域,按照职业发展的规律来序化课程,这样的课程体系对于知识来说是不系统的,但对于工作来说是系统的,适合应用型技术人才的培养.第1期唐耀红,等:工作逻辑下应用型本科专业课程体系构建及课程开发-95-2.2课程目标从知不知道转变到会不会做在课程目标的设定上,工作逻辑课程重点要达到的教学目标是学生会不会完成综合性、创新性的工作任务.因而,应用型本科专业课程在设定课程教学目标时,不是检验学生是否掌握了深厚的学科知识(知不知道),而是要量化学生是否具备分析问题、解决问题的本领(会不会做).这种课程目标的转变,是达成应用型人才培养目标的关键要素之一.2.3课程教学从以教师为中心转变到以学生为中心传统的教学过程,以教师的讲授、学生倾听理解为主,目的是让学生掌握学科知识,这是构建知识学习型教学模式的主流,这样的教学学生缺乏自我构建学习空间的机会,是被动的学习.但是,对应用型人才的培养和训练,直接指向工作过程知识及学科知识的融合,要求学生能够构建自己的学习空间与策略,独立完成学习型工作任务.这时,教师的角色就应该发生重大变化,即由主导者变为引导者、由决定者变为咨询者、由执行者变为组织者,实现课程教学由教师为中心到学生为中心的转变.2.4教学场所从传统教室转变到情境教室工作逻辑的课程,强调在真实或高度仿真的职业环境中实施教学.因而,对于那些专业课程特别是专业核心课程,教学场所应该从普通教室搬到集教室功能与实验实训功能为一体的智慧型情境场所.在专兼职教师团队的共同作用下,教师采用一体化教学方式,使学生完成自主有效学习.2.5教学进程由概念原理驱动转向工作流程引导为培养应用型技术人才分析实际问题、创新性解决问题的能力,课程内容设计应该是任务式的,在设计教学进程时,应当以职业工作任务实际被完成的流程及标准来驱动教学过程,避免总是从原理、概念入手,再到结构的流程设计,实现教学进程由概念原理驱动转向工作流程引导的转变.2.6课程评价从结果考核转变到形成性评价课程的考核评价应该避免以单独的一张期末试卷定课程成绩的做法,积极推行过程与结果并重的形成性考核评价方式.变一次考核为多次考核、圭寸闭式考核为开放性考核、标准答案式考核为探究式考核、知识性考核为实践性的作品、产品考核,形成应用型人才客观、全面、有效的考核评价体系.3工作逻辑课程体系构建与课程开发的思想与技术3.1工作逻辑课程的构建模式针对应用型本科专业,工作逻辑课程的构建模式需要把握两个基本要素:第一,应用型本科是本科层次的高等教育,人才培养过程既强调基础学科理论的学习及工作过程知识的训练,又注重利用理论知识去解决生产、经营、服务等经济活动中的实际问题;第二,应用型本科专业毕业生主要面向所在区域就业,要处理好课程、区域经济(产业)特点、职业及岗位标准三者之间的关系,要形成三者之间的有机统一.为此,本文提出了以区域行业、企业需求为起点的工作逻辑课程构建模式,如图1所示,其结构由物理层、逻辑层、支持层和实现层组成.物理层是设计专业课程体系与课程内容的客观基础;逻辑层是设计专业课程体系与课程内容的逻辑起点,也是界定专业人才培养目标的依据;支持层是设计专业课程体系与课程内容的技术支持,区域内企业虽然各自的主营业务不尽相同,但是其工作过程、职业中的典型工作任务却是相同的,这种相同的属性使得用一套相对统一的课程来培养同时满足行业内各企业需求的应用型技术人才成为可能;实现层是专业课程体系与课程内容的具体表现.用多类课程构成整个专业的课程体系,核心是专业核心课程,每类课程又由若干门课程组成.-96-宁德师范学院学报(自然科学版)2022年3月物理层:区域内专业面向的行业企业图1工作逻辑课程构建模式3.2工作逻辑课程的内容与序化课程内容与课程顺序有机组成课程体系•应用型本科的课程范式不同于学科体系课程范式,按照知识系统选择课程内容,依据知识结构进行课程序化,它更追求应用知识的工作体系•工作体系对学科知识和工作知识内容进行融合,依据每个工作任务及其标准组织课程内容,针对每个工作任务在职业生涯进阶发展的作用程度排列课程顺序,实现实践技能与能力和理论知识的整合•工作逻辑课程所指向的工作体系中,形成的课程不再关注建筑在静态学科体系之上的显性理论知识的复制与再现,而更多地是着眼于蕴含在动态工作体系之中的隐性实践知识的生成与构建妙.3.3工作逻辑课程的开发技术课程开发主要包括选取课程内容和设计教学模式,开发包括课程标准、教材、课程电子化教学材料等在内的配套课程资源,核心是课程内容的选取•工作逻辑课程属于工作任务导向的课程,其开发应该采用BAG和DACUM课程开发技术皿巴BAG和DACUM是以工作体系为核心的课程开发技术,它通过召开来自行业企业的实践专家访谈会分析具有挑战性的工作任务而形成典型工作任务mu,把职业工作情境所包含的理论知识与工作过程知识作为课程核心,这样开发的课程能够解决传统学科知识在应用领域内存在的问题•4课程体系构建与课程开发实践:以车辆工程专业为例以上汽集团宁德制造基地、时代新能源等龙头企业为代表的新能源汽车产业链聚集宁德,是宁德市支柱产业之一•宁德师范学院及时跟进产业发展步伐,开设了车辆工程专业,探索适应宁德区域汽车产业发展和汽车行业实践的车辆工程应用型技术人才培养模式与课程体系,培养宁德市新能源汽车及其配套产业链所急需的人才•4.1职业分析对宁德市新能源汽车产业链中具有广泛代表性的典型企业和宁德市汽车行业的调研显示,车辆工程专业毕业生在汽车前市场及后市场职业中都具有很大的需求量,主要职业岗位包括汽车及零部件设第1期唐耀红,等:工作逻辑下应用型本科专业课程体系构建及课程开发-97 -计、汽车制造工艺研发与应用、汽车检测与维修、汽车新技术推广等.车辆工程专业毕业生在汽车及零部 件设计、汽车制造工艺研发与应用、汽车检测与维修等职业岗位上占据着重要位置,需求量最大•车辆工 程专业面向的职业及岗位群分析结果如图2所示.图2车辆工程专业职业与岗位结构车辆工程专业主要职业包括汽车及零部件设计师、制造工艺师、检测与维修工程师,其次要职业(可 转职业)是面向汽车后市场的汽车运营技术人员,每个职业下又包含若干职业岗位,由此形成了车辆工 程专业的职业与岗位群结构•4.2工作任务分析与课程体系构建针对车辆工程专业确定的职业及岗位群,按照职业发展阶段-工作领域-具有挑战性的工作任务- 应具备的能力-职业行动-工作对象/方法-使用工具-劳动组织方式-所需知识的分析路线,界定完成一 项具有挑战性的工作任务究竟应该具备什么样的能力,会有什么样的职业行动,需要掌握哪些学科理论 知识,由此挖掘工作任务中所涵盖的知识,得出所有理论知识、情境知识和工作过程知识,最终形成专业 工作任务体系即典型工作任务,构建出专业核心课程体系如表1所示.表1车辆工程专业BAG 分析表挑战性的工作任务设计简单汽车零件设计汽车配件典型工作任务专业核心课程汽车零配件设计汽车零配件设计1 设计汽车附件汽车附件设计 汽车附件设计新能源汽车机械系统运行与调整 汽车机械系统解剖与运行 汽车机械系统解剖与运行新能源汽车电气与控制系统参数设置与调整 汽车电气与控制系统运行 汽车电气与控制系统运行汽车制造工艺与装配 汽车制造工艺与装配编制汽车装配工艺2检测汽车动力系统、底盘与车身汽车检测与维修汽车检测与维修检测汽车主要性能参数开发汽车制造新技术、推广新技术新工艺汽车制造工艺创新设计 汽车制造工艺创新设计3汽车零部件改型及优化 汽车零部件优化创新设计 汽车零部件优化创新设计-98-宁德师范学院学报(自然科学版)2022年3月续表1职业发展阶段挑战性的工作任务典型工作任务专业核心课程4利用计算机设计与制造汽车利用计算机构建汽车整车模型并防止试验开发新的汽车产品汽车数字化设计与制造汽车数字化设计与制造试制新的汽车产品设计非标产品汽车新产品开发与试制汽车新产品开发与试制表1是采用BAG分析法的成果,很明显,它对传统学科知识体系进行了解构与重构,形成了工作逻辑的课程体系.这样的课程体系其知识不再系统,而工作任务是系统的,是最适合应用型人才培养的课程体系.4.3课程开发在上述工作任务分析与课程体系构建的基础上,通过实践专家研讨会及企业岗位访谈调研,确立每项典型工作任务是如何被完成的、其标准是什么,以此来设定课程目标、组织课程内容、设计教学模式.然后根据课程目标、课程内容及教学模式,开发课程标准及课程配套信息化共享教学资源、编写特色教材,最终完成课程开发的全部任务.5结论综上所述,基于工作逻辑的课程体系构建与课程开发实实在在建立起了学校人才培养与企业人才需求之间的紧密联系,这极大地推动了校企合作、产教融合的落地生根.一方面,工作逻辑的课程所形成的职业行动体系既是学校培养应用型人才的过程,又是行业企业的真实工作过程,解决了应用型人才培养该“做什么”和“怎么做”的难题;另一方面,按照职业成长规律、认知规律(从初学者到专家)和人的发展逻辑对课程进行序化,创新了应用型本科专业课程开发模式,提供了可行的实践路径,有利于促进应用型人才的培养,为区域产业升级及经济可持续发展提供保障.这样的课程体系,势必大大提高人才培养质量,使学校成为区域产业发展的人才培养高地与智库,必将为学校赢得广泛的、良好的社会声誉,为地方应用型本科高校树立品牌、创出特色贡献重要力量.在推动与实施工作逻辑课程的同时,还需要注重教学策略的改革与创新.一是要采用行动导向为主体的多种教学方法,以学生为中心开展教学,让学生成为教学过程的主体,促进学生有效学习,切实培养学生综合职业能力和创新素质;二是要创新实践教学体系,研究学生实践能力和创造能力的培养方法,开发设计实践教学管理与评价体系,为区域产业及经济发展培养能够在实践中系统分析新情况、创新性解决新问题的应用型技术人才.参考文献:[1]中国注册会计师协会•中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[EB/OL].[2020-04-19].http:///Column/hyghckzl2/yyghckzl3/202003/t20200319_52484.html.[2]中华人民共和国中央人民政府.国家职业教育改革实施方案[EB/OL].[2020-04-19]./zhengce/content/2019-02/13/content_5365341.htm?from=singlemessage&isappinstal!e(l=O.⑶中华人民共和国中央人民政府.国家教育事业发展“十三五”规划[EB/OL].[2020-04-19]./zhengce/con-tent/2017-01/19/content_5161341.htm.[4]中华人民共和国教育部.关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[EB/OL].[2020-04-19].http:///srcsite/A03/moe_1892/moe_630/201511/t20151113_218942.htm .第1期唐耀红,等:工作逻辑下应用型本科专业课程体系构建及课程开发-99-⑸潘懋元,吴玫.高等学校分类与定位问题[J].复旦教育论坛,2003(3):5-9.⑹陈东旭.基于行动体系的应用型本科课程开发策略探讨:以标准化工程专业为例[J].高教探索,2017(8):54-58.[7]翟陆陆,王盼丽,张晓军.应用型本科课程开发现状、问题与对策:以河北省10所转型高校为例[J]•河南科技学院学报,2016,36(12):72-75.[8]朱科蓉,周华,吴晓红•应用型本科课程的特征、建设路径与困境[J].职教论坛,2019(3):62-66.⑼姜大源.学科体系的解构与行动体系的重构[J].教育研究,2005(8):53-57.[10]赵志群.典型工作任务分析与学习任务设计[J].职教论坛,2008(12)2[11]唐耀红,何翠群.基于工作过程的课程体系重构[J]•职业技术教育,2008(29):19-20.Curriculum system construction and course development in application-oriented undergraduate college based on work-logicTANG Yao-hong,XIAO Shun-gen,YUAN Qiu-feng,LIN Wei-qing(College of Information and Mechanical&Electrical Engineering,Ningde Normal University,Ningde,Fujian352000,China)Abstract:The transformation of common undergraduate universities to application-oriented colleges is a major decision-making and deployment of the Party Central Committee and the State Council,and also an important content of the structural reform of the supply side of talents in the field of education.The training orientation of local application-oriented undergraduate talents is studied,and the problems existing in the construction of application-oriented undergraduate curriculum system and curriculum development is also analyzed. Meanwhile,six great transformation ideas of major curriculum for application-oriented undergraduate universities are put forward,and the construction of professional curriculum system based on work logic and the thinking and technical route of curriculum development is also set stly,taking major vehicle engineering as an example,i ts curriculum system is reconstructed and the core curriculum of the major is developed by vocational analysis method.Key words:applied undergraduate college;work logic;curriculum;course development technology[责任编辑郭涓]。

科教之窗基于应用型本科人才培养的ERP 课程体系改革探究——以兰州财经大学陇桥学院为例景玉萍(兰州财经大学陇桥学院,甘肃 兰州 730101)摘 要:随着信息技术的飞速发展,行业竞争越来越激烈,越来越多的企业意识到封闭自我的发展已经不能适应环境的变化,企业竞争优势很大程度取决于企业的信息化程度及各类人才创造的价值,大学生在校期间对专业知识的学习与实践技能的培养直接决定着步入社会之后的价值。

目前各高校较重视ERP课程培养学生的竞赛能力,但对学生实践技能和综合能力的培养还较匮乏。

本文针对陇桥学院的ERP实验教学现状,分析其ERP课程体系存在的问题,提出ERP课程体系改革的措施,以期更好地将学生的实践能力的培养与在校课程相结合,培养社会需要的应用型本科人才。

关键词:ERP;实践技能;课程体系;应用型本科人才ERP(企业资源计划)是一种先进的管理思想、软件产品以及管理决策的系统平台,集互联网信息技术与先进的管理思想于一体,其主要目的是对企业系统投入的人力、物力、财力、信息、时间等资源进行合理配置与优化管理,面向激烈的竞争市场、围绕市场需求导向开展企业经营活动,使得企业有较强竞争力,从而取得好的效益。

ERP沙盘模拟实验是一门综合性课程,是在各大高等院校对各管理类专业普遍开设的一门专业实践课程,它让学生系统、直观地体验企业的整体运作和信息化流程,学生在领悟到ERP蕴含的先进管理思想的同时可以获得大量实用技能。

“互联网 +”时代的到来给大学生带来了很多的就业机遇,而社会所需要的人才更倾向于应用型人才,即能把成熟的理论和技术应用于生产生活中的技能型人才,这使各高等院校人才培养目标发生变化,专业课程教学形式、教学目的、教学模式及教学内容都开始有针对性地调整和改变。

1 陇桥学院ERP实验课程教学现状及问题1.1 陇桥学院ERP实验课程教学现状 近几年,陇桥学院在实验教学方面越来越重视,在资金方面,陇桥学院建设资金中有很大部分用于学院的实验室建设、软件更新升级、实验室条件的改善等方面,建设了大商科仿真实训中心、ERP经营决策实验室。

新建本科院校应用性课程改革与实践摘要:构建应用性课程体系是新建本科院校实现应用型人才培养的关键。

当前,该类院校课程体系存在内容、方法、师资、评价实践性导向不足等问题,必须加强应用性课程的改造。

结合浙江树人大学的改革实践,本文研究阐述了应用性课程体系的目标内涵与特征,提出了应用型设置路径,并分析了该校通过课程标准、项目载体、体系转换以及改革途径等方面开展应用性课程的改革与实践。

关键词:新建本科院校;应用性课程;课程体系新建地方本科院校主要为地方经济建设和社会发展服务,普遍将自身定位于应用型本科院校,培养适应社会经济发展所需要的,在生产、建设、管理、服务一线工作的高级应用型人才。

课程是人才培养的基本要素,实现课程的应用型转换是应用型人才培养的关键,新建本科院校面临着构建科学合理的应用性课程体系的重要任务。

一、应用性课程的基本内涵1. 两种基本的课程观课程是指学校按照一定的教育目的所建构的各学科和各种教育、教学活动的系统。

广义上课程是学校为实现人才培养目标而选择的教育内容、教学活动方式及其进程的总和,包括学生学习的各门学科和所有有目的、有计划的教育活动;狭义上的课程是指某一门学科或教学科目。

在大众化之前,我国的高等教育是一个精英化教育模式,大学课程主要以知识本位课程为主导,以学科知识为中心,倾向于从知识本身的逻辑出发,在课程的组织实施上,按照知识的逻辑顺序来组织课程,强调课程内容的知识化、体系化,课程结构的独立化、专门化和课程知识的结构化。

在课程的评价上,则强调学生对基本知识的掌握程度,大多数并非面向应用所设。

自扩招以来,大量新建本科院校涌现,定位于应用型人才培养,以满足经济社会发展需求。

因此,这些大学课程建设多以社会本位课程为主,倾向于从社会的现状出发,强调社会当前需要。

实用主义知识观认为,大学课程的目的应该是使学生获得适应未来生活的知识、技能,在课程内容选择上,主张以社会需求为目的,注重实用性、适用性和前瞻性,重视实用技能和与未来工作相关的知识进入学校课程,按照社会和学生的需求来选择安排课程,而非知识本身的逻辑结构;在课程的组织实施上,强调知识学习和技能训练与具体工作的相适应,主张按照工作本身的程序来组织实施课程,以便于学生自身工作技能的提高;在课程的评价上,以能否满足社会的需求和学生就业的需要为目标,注重课程与社会需求的适应性。

应用型本科院校深化专创融合的改革与实践研究一、引言随着社会经济的快速发展和产业结构的不断升级,应用型本科院校在育人模式和人才培养方面也面临着新的挑战和机遇。

作为应用型本科院校,如何深化专创融合,实现教学、科研与实践的有机结合,培养适应社会需求的应用型高层次人才,是当前亟待解决的重要课题。

本文就应用型本科院校深化专创融合的改革与实践进行研究和探讨。

二、深化专创融合的意义和现状专业技能是应用型本科院校的特色和优势,专创融合的深化不仅有利于培养学生的创新能力和实践能力,也有利于提供更多更好的应用型人才。

对于提升学校整体办学水平和社会影响力具有重要意义。

当前,一些应用型本科院校在专创融合方面已经有了一些探索和实践,如开设专业实验课程、校企合作项目等。

但深化专创融合的程度还不够深入,存在的问题也比较突出,如课程设置与实践能力培养的脱节、科研成果转化率不高等。

三、深化专创融合的改革思路和策略1. 完善课程体系应用型本科院校需要做好专业课程和实践课程的对接,设计出更加符合市场需求和发展趋势的课程体系,使学生既能够掌握专业知识,又能够具备实际操作和解决问题的能力。

2. 加强科研实践学校应该加大对教师科研和学生科研的支持力度,鼓励学生通过科研实践锻炼自己的创新能力和解决问题的能力,使得学术研究与实际应用相结合。

3. 建设实践基地应用型本科院校应该积极与企业合作,建设实践基地,为学生提供更多更好的实践机会,使学生在校期间就能够适应社会需求,为就业做好充分的准备。

4. 加强学科交叉融合学校应该鼓励跨学科合作,在教学、科研与实践上进行交叉融合,拓宽学生的知识面,提高学生的综合素养。

四、案例分析以某应用型本科院校为例,该校在深化专创融合方面有着一些有益的尝试。

学校针对性地加强了实习实训基地的建设,为学生提供了更多更好的实践机会;学校加大了对师资力量的投入,提高了教师的创新研究能力;学校还开设了一些跨学科的实验课程,为学生提供了更加综合的学习体验。

应用型本科院校汉语言文学专业写作课程教学改革探索严小红(重庆三峡学院文学院,重庆万州404120)摘要:当前,许多地方性本科院校正在向应用型大学转型。

写作课程作为应用型本科院校汉语言文学专业的主干课程,也应积极探索符合自身特点的教学改革。

本文主要从课程目标、课程内容、教学方法、课程考核等方面探讨写作课程的改革,以期提高教学效果。

关键词:写作课;课程目标;课程内容;教学方法;课程考核当前,许多地方性本科院校正在向应用型大学转型。

在此大背景下,各专业课程也在从不同方面推进课程改革,以适应专业和社会的发展需要。

写作课作为应用型本科院校汉语言文学专业的主干课程,理应遵循应用型本科人才培养的目标、要求和专业特点,积极探索符合自身特点的教学改革。

一、写作课程教学存在的问题目前,汉语言文学专业开设的写作课还不能很好地满足应用型人才的培养需求,导致部分学生学习积极性不高,学习效果不明显。

许多学生在学完相关课程后,仍然不喜欢写作,也不会写作,更不能很好地适应实习和就业的写作需要。

其原因是多方面的,如仅从教学层面看,可归纳为以下几点:(一)目标导向不明确,教学内容相对陈旧,“产出”与“需求”脱节长期以来,汉语言文学专业的写作课得不到应有的重视,常被视为文艺理论、文学史等课程的衍生内容,教学中也偏重对文学文体知识的讲解,重理论,轻实践,在提升学生写作能力方面收效甚微。

近年来,汉语言文学专业的写作课程也在不断调整和优化,相继开设了多门写作课,如《大学写作Ⅰ、Ⅱ》《秘书写作》《毕业论文写作方法与规范》等,但几门课程间仍存在壁垒,内容上缺乏连贯性和系统性,各自为政的现象尤为普遍:《大学写作》侧重讲解各种文学文体;《秘书写作》偏重讲解公文;《毕业论文写作方法与规范》则偏重讲解文科学术论文撰写的相关知识。

几门课程因缺乏整体性规划,一方面会出现讲授内容上的重复,如几门课程都注重对写作学基础理论知识的讲解,导致教师讲授时耗时耗力,学生学习时缺乏兴趣;另一方面,又容易造成教学内容上出现“真空”地带,如几门课程基本没讲授毕业生今后在实习和工作中除公文外日常接触的其他应用文体。

GUANG DONG JIAO YU应用型本科院校通识教育选修课课程体系的构建文/广东东软学院刘旭东郭小婷前言人同时具备生物学属性和社会学属性,从社会发展的角度来看,人需要通过教育获得强大的素质与能力,并为人类社会发展做出贡献。

高等教育作为我国教育系统的最终阶段,在人的发展中占据着重要的作用。

与普通高等院校相比,应用型本科院校更加注重学生专业技术技能的培养,但想要在社会上立足,单纯具备良好的技术技能水平是不够的,还需要科学文化素质、创新素质、心理素质、审美素质等方面的支撑,换而言之,除了专业教育,通识教育对于学生而言也是不可缺少的。

一、通识教育及其对于应用型本科院校的重要性1.通识教育的内涵通识教育也即普通教育或者一般教育,在19世纪以前它是中小学教育的总称,后来逐渐与大学教育产生联系。

而在当前世纪,通识教育已经成为高等教育不可缺少的一部分。

长期以来,专家学者对通识教育的阐释多是从两个角度开展的,一是从理论角度将其看作一种教育理念,本质上是教育所指向的价值目标,而非具体的教育举措或课程,二是从实践角度将其看作是一门区别于专门性和技术性的课程,旨在传授基本知识和发展基本智力的课程。

而根据现代教育理论,通识教育是教育理念和实践的统一体,它既包含着教育理论、目的与思想,也包含着制度、课程与方法。

基于此,我们可以将通识课程定义为基于通识教育的目标而设置的课业及其进程的总称,其目的是将学生培养成为负责任的国家公民和健全的社会个人。

2.通识教育课程的特征基于培养“和谐发展的人”这一目标,通识课程所具有的特征有四项,一是通识性,即通识课程所选择的内容应具有基础性和普适性的特点,是支撑个体自由发展最基本的知识。

二是综合性,通识教育与专业教育之间存在紧密的联系,科学合理的通识教育能够帮助学生有效地掌握其他学科和专业的知识。

因此通识课程的建构应注重学科、专业间的融合与渗透。

三是多样性,这一特征主要表现在课程类型的多样性、课程分布领域和范围的广泛性以及课程开设层次的多样性三个方面。

2021年 第9期●群言堂新时代应用型本科院校税法课程教学改革探索∗———基于融入“思政”元素的视角○湛江科技学院 邓 惠摘要:税法课程是围绕我国税收法律制度而开设的一门课程,是应用型本科院校会计学、财务管理等专业的核心课程。

近年来,国家税法不断进行改革以及思政元素融入课程,对税法课程教学提出了更高的要求。

本文从某应用型本科院校税法课程教学现状出发,探索将思政元素融入税法课程教学全过程,以期学生在掌握税收理论知识的同时,培养学生诚实守信、爱岗敬业的职业精神和职业情怀,培养学生以“改革创新”为核心的时代精神,激发学生创新创业的热情,增强学生的民族自信心和自豪感以及社会责任感。

关键词:新时代 税法课程 思政 教学改革中图分类号:D912.2 G641一、引言所谓“课程思政”指以构建全员、全程、全课程育人格局的形式将各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,把“立德树人”作为教育的根本任务的一种综合教育理念。

“课程思政”是新时代背景下人才培养体系改革及发展的历史使命。

2019年7月,广东省教育厅印发了《广东省教育厅关于强化课程思政建设一流课程的意见》,其中明确了“以强化‘课程思政’为切入点,把立德树人内化到课程设计、课程内容、课程讲授、课程考核以及课程评价各方面、各环节”。

2020年5月,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,明确全面推进高校课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措。

近些年来,我国各高校都在大力推进课程思政教学改革,并取得了一定的成效。

但仍存在一些问题,比如有些教师在专业课程教学中仍只注重专业知识讲授,未注重学生思想政治的价值引领。

本文以应用型本科院校税法课程为例,探究如何通过教学改革,结合“课程思政”教育理念,挖掘税法课程中蕴含的思政因素,将思想政治教育贯穿于税法课程教学的全过程,使学生在学习税收法律法规的同时提升思想政治素质和人文素养,并促进教师育人水平的提高。

二、应用型本科院校税法课程思政教学现状(一)税法“课程思政”教学改革中存在“重科研、轻教学”的现象,“课程思政”实施效果不明显自“课程思政”理念提出后,各高校都在积极探索“课程思政”的路径,采取多种形式鼓励专业教师积极参与“课程思政”改革,比如鼓励教师参与课程思政优秀案例设计比赛、优秀课堂示范比赛、专业“课程思政”示范课程建设等。

浅议应用型本科院校财务管理专业实践教学改革摘要:本文基于地方性院校应用型人才培养的目标,以嘉兴学院为例,主要从专业课程体系和实践性教学环节的课时和内容的设置、实践性教学环节与专业理论教学环节的有机结合、专业课程考试制度的改革、教师教学素质的提升四个方面探讨了应用型本科财务管理专业实践教学改革中面临的问题及改革建议。

关键词:应用型实践教学教学素质用型本科院校的定位是结合地方经济需要,培养专业技能突出、上手快、操作能力强的应用型人才。

财务管理是一门应用型较强的学科,如何在教学过程中提高学生实际动手能力,培养地方企事业单位所需的人才是应用型高校财务管理专业教学的重点。

笔者认为应进行以下几个方面的改进:一、科学设置专业课程体系和实践性教学环节的课时和内容对应用型人才知识结构的设置要求切合地方经济需要,突出应用性和针对性,通过加强学生实验、实训、实习等实践环节的教学,缩短学生理论课程与实践操作的距离。

(一)专业课程体系设置专业课程体系的设置应注意各课程间的逻辑关系,避免重复以及课程的层次感,由浅入深、循序渐进。

参考张惠忠教授提出的财务管理专业课的设置,笔者认为财务管理专业课程体系可以由以下若干部分组成:1.专业基础课。

包括西方经济学、财务会计学、管理会计学、成本会计学、经济法、金融学、税法、内部控制制度、信息管理系统、货币银行学、财政学、商业银行管理和项目评估等。

2.专业核心课。

包括财务管理原理、筹资管理、投资管理、财务分析、公司战略与风险管理、企业集团财务管理、财务管理专题及财务管理案例。

该核心课程应把握时代脉搏灵活设置。

3.专业选修课。

专业选修课可分为必修和选修,主要为了拓宽学生知识面,满足学生不同层次不同岗位的择业需求。

例如计算机财务管理、财务理论研究、资产评估、审计学等。

也可以面向国际化,以培养具有较强能力的高级应用型人才为目标,开设跨国公司财务管理、金融工具和技巧等课程。

也可设置能体现不同类型企业财务管理的特点的课程,如开设公共组织财务管理等课程。

- - . - - 考试资料 地方应用型本科院校课程体系改革思路

朱科蓉① (北京联合大学应用文理学院 ,100083)

摘 要:地方应用型本科院校课程体系具有“依托学科、面向应用”的特点,改革的重点是:加强公共基础课与专业课之间的衔接,整合优化学科专业基础课,开发面向行业与地方的特色课程,以能力为主线构建实践课程,选修课程的模式化,将创业课程融入整个课程体系当中。 关键词:地方应用型本科院校;课程体系;改革思路 地方应用型本科院校是指由地方政府管理,以地方财政拨款或集资作为办学资金的主要来源,生源和分配大部分来自本地区,以本科教育为主的高校;其基本定位是服务地方经济社会发展需要,培养地方需要的应用型本科人才。地方应用型本科院校的课程体系具有“依托学科、面向应用”的特点。即在给予学生足够的学科基础知识,尤其是跨学科的基础知识的同时,强调培养学生的专业应用能力,要把专业应用能力作为专业课程体系设计的起点,将专业应用能力的特征指标转换成课程体系、内容,要围绕专业应用能力设置理论课与实践课,使学生既能直接就业,又不缺乏发展后劲。其中“依托学科”是应用型本科课程体系与高职高专课程体系的根本区别,“面向应用”是应用型本科课程体系与研究型本科课程体系的根本区别。课程体系改革是为了实现专业人才培养目标,在课程结构、课程内容、课程教学方法与考核方式等方面所进行的改革与建设。地方应用型本科课程体系改革思路如下: 一、公共基础课:加强与专业课之间的衔接 公共基础课程的设置要为专业培养目标服务,要为专业课程的学习奠定基础。公共基础课一般包括思想政治理论课、工具方法课(包括大学英语、大学计算机、高等数学、大学物理、大学语文等)和通识选修课。在这些公共基础课中,除了思想政治理论课由教育部统一规定必须开设外,其它的公共基础课完全由高校自主决定。在这种情况下,高校开设哪些公共基础课,每门公共基础课的学分、学时是多少,都应该取决于各专业的人才培养目标。比如生物技术专业,北京大学开设了高等数学8学分、大学物理8学分、物理实验4学分;北京联合大学开

- - . - - 考试资料 设了高等数学8学分、大学物理4学分、没有开设物理实验。两所院校在大学物理与物理实验课程开设学分与学时的差异,是源于两所院校专业培养目标的差异。北京大学要求学生具备“坚实的数、理、化基础知识”,而北京联合大学主要培养“能在食品化工和检验检疫、生物制品、生物制药等领域从事分析测试、技术研究、产品开发和管理等技术工作的应用型高级专门人才”,对数学、物理、化学等基础知识只需“够用、适度”就行,而不需要“系统掌握”。这就说明,公共基础课的设置及学分、学时多少,都要取决于专业培养目标的要求。 同样,公共选修课的设置也要服务于专业培养目标。现在高校为了增强学生的通识素养,都开设了通识选修课模块,这些通识选修课与专业课之间基本没有什么联系,从而使学生觉得这些课程没有意义。但有些地方本科院校则从专业培养目标出发,开设了部分针对性强的人文基础课程和科普知识讲座。如湖南文理学院的土木工程专业,为了弥补这方面的欠缺和不足,开设了“土木工程与绿色伦理”、“土木建筑与生态平衡”、“工程与文化”等课程和讲座,尽量消除学院统一公共基础课与专业发展关联不紧密的弊端,加强公共基础课与专业课之间的联系。 在课程设置确定以后,对某一门课程具体应该讲授哪些内容,也应该结合专业的具体需求和有助于专业应用能力的培养。尤其是对于高等数学、大学物理、计算机等公共基础课,每一门课程都代表着一个学科领域的知识,在有限的教学时空里,教师不可能把该学科的所有知识都传授给学生,学生也没有能力去吸收所有的知识,对于学生的毕业去向来说也不需要掌握如此系统的基础知识。这就涉及到课程内容的取舍问题。同一门课程,在不同专业中的需求是不一样的,如生物技术专业与地理信息系统专业对高等数学与大学物理的需求是不一样的,这就要求高等数学与大学物理等课程的教授必须与具体的专业需求相结合,而不是遵循高等数学与大学物理等课程本身的逻辑体系。同样,大学计算机基础、大学英语、思想政治理论课的教学内容,也应该服务于专业培养目标,与专业课相结合。当前,公共基础课程的改革是应用型本科课程改革的难点,公共基础课教师抱怨学生的基础太差,学习没有积极性;专业课教师抱怨学生在进入专业课程学习时没有掌握该专业所需要的基础知识;学生抱怨公共基础课太难学,考试通过率太低。针对这种情况,北京联合大学应用文理学院开展了“面向专业的公共基础课程改革”,要求高等数学、大学物理、计算机等公共基础课程讲授的内容要根据不同专业的需求来选择,而不能面对不同的专业讲授同样的内容。 - - . - - 考试资料 二、学科专业基础课:精减内容、优化整合 应用型本科人才与学术型本科人才的主要区别在于对职业的直接适应性,这就需要学生在校时能够接触到与职业、行业相关的实用型、应用型课程。由于教学时空的有限性,在增加实用课程的同时必然要减少基础课程,否则将会造成学生课业负担过重。但基础课程的减少首先要保证基本的理论基础,要保留该专业最核心、最有价值的学科专业基础课。 由于学术型本科课程体系基本上是按照学科本身的系统来构建的,要求学生全面掌握、系统把握该学科的所有知识。但应用型本科对理论基础的要求是“广、浅、新、用”,以提高学生的专业应用能力为主要目标。因此,有些对于专业培养目标支撑力度较小、较弱的基础课程,完全可以删减掉。如山东临沂师范学院在修订2008版培养计划时要求创新专业课程体系,“要根据应用型本科人才培养目标和课程内容在学生‘出口’中的作用,对原有课程进行压缩与清理,原则上每个专业清除的课程门数应占现有课程门数的四分之一左右。”被压缩和清理的课程,既有学科专业基础课程,也有专业课程。 减少学科专业基础课程,还可将几门相关的基础课程进行有机整合,优化课程内容,减少课程之间内容的重复,从而既保证了必要的基础,又不至于占太多的学时。如三江学院电子科学与技术专业,培养的学生主要是以微电子技术方向为主。为了适应人才培养目标,学校在课程体系中将原有的“量子力学”、“固体物理”和“半导体物理”三门课程合并为一门“微电子物理基础”课,保证了后续课程所必须的专业物理基础,保留“量力学”中的微扰理论、“固体物理”中的晶体结构和能带理论、“半导体物理”中的非平衡载流子和pn结理论等内容,减去旁支和次要的内容。1安徽科技学院在农艺教育等专业的培养方案中,把《植物学》和《植物生理学》整合为《作物科学基础》,压缩课时,删减中学已经学过和对后续专业课学习关系不密切的内容。 三、专业课程:开发面向行业和面向地方的特色课程 各专业在保证一定的学科专业基础课程的前提下,应开设更多的实用型课程。这种实用型课程主要包括两类:一是面向行业的课程;二是面向地方的课程。 开发面向行业的课程要求各专业找准就业定位,培养复合型应用人才。如同样是英语专业,有的侧重商务英语,有的侧重旅游英语,就业领域不一样,开设的专业应用课程也不一样。以北京联合大学资源环境与城乡规划管理专业为例,在1979年设置地理学专业时,采用的是北京大学地理学专业课程体系。1996年 - - . - - 考试资料 地理学专业演变成经济地理学与城乡区域规划专业,而且侧重于培养房地产经营管理方面的人才,因此在课程体系中增设了房屋建筑学、土地评价与管理、房地产经营与管理、房地产金融、房地产估价、城市景观规划设计等实用性非常强的课程。2005年开始开设物业管理方向,增加了很多物业管理方面的课程,如物业项目管理、房屋维修养护管理、房屋维修预算、物业管理法规、物业环境管理、楼宇设备管理等。 开发地方特色课程,能够为应用型本科人才更好的了解和服务地方社会经济发展奠定基础。这些地方特色课程可以选修课的形式开设,也可以必修课的形式开设。如东莞理工学院为使学生先感受东莞、先认识东莞、先适应东莞,在毕业就业时,比别人先适应岗位、先适应企业、先适应社会,更具竞争力,学校设置了系列的贴近东莞经济社会特征的课程。包括面向全校开设“()经济研究”等选修课程,通过剖析占主体地位的外源型企业,分析比较其管理与内源型企业的异同,让学生把握东莞经济特征。结合东莞外资、民营企业多,外来务工人员众多等特点,开设了“劳动关系理论与实践”和“涉外企业管理”等专题课程。再如广东五邑大学努力将侨乡优秀文化融入其他课程教学。中文系的的“中国古代文学史”专章介绍明代犬儒陈白沙的诗歌;“古代戏曲研究”专章讲授粤剧;“方言与文化”专章分析五邑侨乡方言的特点;在“中国文化地理”教学中介绍五邑侨乡的地理环境特征和历史地理变迁,研究其与侨乡形成之间的关系,而且带领学生实地考察五邑地理、村落、街市,研究世界文化遗产开平碉楼,使学生收获良多;在“中国民俗文化”课中,对五邑侨乡的风俗民情分类进行详细讲述。管理学院在“市场营销”、“工商企业管理”等课程教学中广泛引入“五邑华侨企业”的案例,增加了现实感和亲切感。侨乡文化研究所的研究人员还为全校开设了“五邑华侨华人史”、“五邑民俗”等公选课程;不定期举办开平碉楼、侨乡文化的学术讲座。

表一:部分地方本科院校开发的地方特色课程 院校 开发的地方特色课程 重庆文理学院 非物质文化遗产概论、巴渝文化研究、重庆方言研究、大足佛文化研究、渝西地区经济社会发展研究、永川饮用水源水质调查与分析等 赣南师范学院 客家学、客家学概论、客家文化、客家文化与旅游、客家民间文学、客家民间美术、客家音乐舞蹈、客家体育、中央苏区史、蒋经国专题研究