尔雅2015年现代自然地理学网络课程习题及答案

- 格式:doc

- 大小:438.00 KB

- 文档页数:42

现代自然地理学动态复习题1、试述地表环境分异的规律及其成因.答:地球表层自然环境存在着一定的分异规律。

所谓地域分异规律,是指地球表层自然环境及其组成要素在空间分布上的变化规律,即地球表层自然环境及其组成要素,在空间上的某个方向保持特征的相对一致性,而在另一方向表现出明显的差异和有规律的变化。

(1)纬度地带性:由于太阳辐射随纬度不同而发生有规律的变化,导致地球表面热量由赤道向两极逐渐变少,因而产生地球表面的热量分带:热带、亚热带、温带和寒带(表13-2)。

由于这些热量带平行于纬线呈东西向分布,并且随着纬度的高低呈南北向的交替变化,故称之为纬度地带性。

(2)干湿度分带性:全球陆地降水量的89%来自海洋湿润气团,而海陆间的水交换强度越深入内陆越弱,因此导致了大部分大陆上的干湿度由海岸线附近向大陆内部发生规律性的变化:沿海地带比较湿润,向内陆逐渐变干燥。

简言之,由于海陆分布导致的干湿度由海向陆的带状分布规律,就称为干湿度分带性。

(3)垂直带性:随着海拔高度的增大,气温逐渐降低,降水也呈现出一定的变化,因而导致了气候、植被、土壤和自然景观呈现出垂直方向上的带状分布与变化,这就是垂直带性。

简言之,垂直带性就是自然景观随海拔高度而呈现出的带状分布与变化规律。

(4)构造—地貌成因的地域性分异:由于构造及构造运动,形成了不同的地貌单元与景观,例如,高原、盆地、山地、丘陵、平原等。

由于发生学上的一致性,各个构造—地貌单元内部自然环境具有相对一致性,而各个构造-地貌单元之间却有比较大的差异。

如青藏高原内部的寒旱特征,与周围地区均不相同,构成了自身的特殊性。

因此在自然区划中,单独划分为一个大区。

由于构造—地貌分异造成的自然景观的地域分异叫做构造—地貌成因的地域性分异。

(5)具有地方气候背景的地域分异:地方性气候也会引起地表环境的空间分异。

例如,湖泊及其周围气温变差比较小,湿度比较大;而向外围气温变差逐步增大,湿度降低。

地理学思想史已完成成绩:75.0分1【单选题】()的航海切身证实了地球是圆的这一理论。

B、麦哲伦2【单选题】现代地理学所依托的基础是()。

B、地理大发现3【单选题】通过欧亚大陆的腹心地带,以陆上交通的形式进入到中国,历史上这条路径被称为A、丝绸之路4【判断题】古希腊历史学家希罗多德提出了人地关系的命题。

()我的答案:X【单选题】近代地理学和地理学家早期以()为中心。

D、德国2【单选题】十五到十六世纪,随着地理大发现,地理学以()为核心。

B、海洋航行3【单选题】()提出了纬度地带性,为科学地理学的创立做出巨大贡献。

C、洪堡4【单选题】德国人文地理学家拉采尔认为哪三种地理因素支配人类迁移及发展?()D、位置、空间、界限5【判断题】康德的星云说是目前解释宇宙最接近事实的假说。

()我的答案:√文化地理的概念及其发展脉络已完成成绩:100.0分1【单选题】()的“文化”指的是培养公民参加政治活动的品质、能力。

A、古罗马时期B、中世纪C、文艺复兴时期D、启蒙运动时期我的答案:A 得分:20.0分2【单选题】文化代表的含义不包括()。

A、素养B、气质C、气候D、基础我的答案:C 得分:20.0分3【单选题】自然地理学不包括()。

A、气候B、土壤C、水文D、交通我的答案:D 得分:20.0分4【判断题】中世纪的“文化”与宗教活动有直接关系。

()我的答案:√得分:20.0分5【判断题】系统地理学分为自然地理学和政治地理学两部分。

()我的答案:×1【单选题】()指的是在营造文化景观的过程中,人作为文化之中的一个核心与周围环境之间的一种关系。

A、文化心理B、文化景观C、文化生态D、文化地理我的答案:C 得分:25.0分2【单选题】文化地理学包括物质文化、精神文化、制度性文化和()。

A、心态文化B、心理文化C、心性文化D、心学文化我的答案:A 得分:25.0分3【单选题】西方在探讨文化源地过程之中最早提出来的理论是()。

自然地理学试卷及答案自然地理学试卷及答案一、名词解释(2.5×8=20)1、季风在海洋和大陆之间的广大地区,以一年为周期,随季节变化而方向相反的风系。

季风是海陆件季风环流的简称,它是由大尺度的海洋和大陆件的热力差异形成的大范围热力环流。

夏季由海洋吹向陆地的风为夏季风,冬季由大陆吹向海洋的风为冬季风。

一般来说,夏季风由暖湿热带海洋气团或赤道海洋气团构成,冬季风则由干冷的极地大陆气团构成。

2、厄尔尼诺为西班牙文,意为“圣婴”,秘鲁渔民用以称呼圣诞节前后南美沿岸海温上升现象,气象学家和海洋学家则用以专指赤道东太平洋海面水温异常增暖现象。

在有的年份,由于大气环流变异,亚热带环流周期性南移,东南信风减弱,引起赤道逆流南下,热带暖水淹没了较冷的秘鲁寒流,海温升高,上涌海水与沿岸冷水消失,导致海洋生物和寄食鸟类死亡、腐烂,并释放大量H2S进入大气,赤道东太平洋秘鲁流的这种变化,如果水温增加超过0.5℃,持续时间达6个月以上,称为厄尔尼诺。

3、准平原准平原是在温润的气候条件下,地表经过长期的风化和流水作用形成的接近平原的地貌形态。

作为一种大规模的夷平面,也可因构造上升而成为高原面或发生变形、或被切割后仅保存山岭顶部成为峰顶面。

是在湿润气候条件下,地表经长期风化和流水作用形成的接近平原的地貌形态。

假设一个原始面经过侵蚀和堆积,经历幼年期、壮年期、和老年期的地貌,就是准平原,也就完成了一个侵蚀循环,此后如果再度出现地壳抬升或基准面下降,便进入了另一个侵蚀循环。

4、雪线某地某一海拔高度上,可能存在年降雪量等于年消融量,这一高度带称为固态降水的零平衡线,通称雪线。

多年积雪区和季节积雪区之间的界线叫雪线。

气温、降水量和地形是影响雪线高度的三个主要因素。

冰川分布高度受雪线的严格控制,任何地区如果地表没有高出雪线就不可能形成冰川。

5、自然综合体在地球表层由彼此密切联系的各自然地理成分有规律地组合而成的统一整体。

包括自然区划和土地类型的各级单位。

综合自然地理学各章习题及答案绪论一、选择填空:1、自然地理系统不同于其他各圈层的主要特征是:ABDA.太阳能集中分布B.人类生存和发展的环境C.自然地理环境D.存在物质的三相和三相圈层界面二、名词解释:1、自然地理系统:人类赖以生存和活动的自然地理环境,是地球表层的大气、水、岩石、生物以及其他派生的自然物质共同组成的整体,这样的物质整体,与外界环境保持着不断的物质能量交换,使其内部维持着有序的结构和稳定的功能,是具有耗散结构的开放体系,这个特殊的物质体系,我们称之为自然地理系统。

三、填空:1、综合自然地理学研究对象是人类赖以生存和活动的自然地理环境。

四、问答题:1.地球表层的基本特征。

答:(1)是地球上两种能源相互作用的场所,特别是太阳能辐射集中分布,同时起重要作用的地方;(2)地球表层同时存在着物质“三相”和三相圈层的交界面;(3)具有本身自我发展的形成物;(4)各圈层相互渗透,进行着物质交换、能量交换和循环;(5)是人类社会发生发展的场所。

第一章综合自然地理学的形成与发展简史一、选择填空:1、下列著作哪一部是我国也是世界上最早的区划著作:DA.《汉书?地理志》B.《管子?地员篇》C.《梦溪笔谈》D.《禹贡》2、道库恰耶夫提出了:ABDA.自然综合体概念B.自然地带学说C.景观学说D.建立一门新学科的必要性二、填空:1、现代自然地理学的现代特征是:(1)解释途径的确定化;(2)分析方法的模式化;(3)研究领域的确定化。

2、道库恰耶夫提出了:(1)自然综合体概念;(2)自然地带学说;(3)建立一门新学科的必要性。

3、综合自然地理学总的发展趋势是:系统化、理论化、模式化。

第二章自然地理系统的整体特征一、选择:1、自然地理系统的结构表现为:ABDA.分层结构B.渗透结构C.耗散结构D.地域结构二、填空:1、系统的主要特征:整体性、层次性、相关性、稳定性与变异性。

第三章自然地理系统的物质与能量结构一、选择填空:1、自然地理系统的物质循环结构有:ADA.地质循环、大气循环B.地貌过程、气候过程C.水文过程、生物过程D.水循环、生物循环2、地球表层最主要能量是:BA.地球内能B.太阳能C.宇宙射线D.放射性元素二、填空题1、地质循环过程包括风化剥蚀作用、搬运作用、沉积作用、构造作用四种基本的地质过程。

一.名词解释1、回归线:一年中地球表面太阳直射的南北界线。

2、分水岭:两个流域之间由地面最高点连接组成的山岭高地。

3、石环:由于融冻作用形成的由石块或者砾石组成的环状地貌。

4、山谷风:由于山坡与谷地受热与冷却的速度不同,而产生的白天吹向山坡,夜晚吹向谷地的风。

5、副热带:位于热带两测由下沉气流控制的气候干燥的地带。

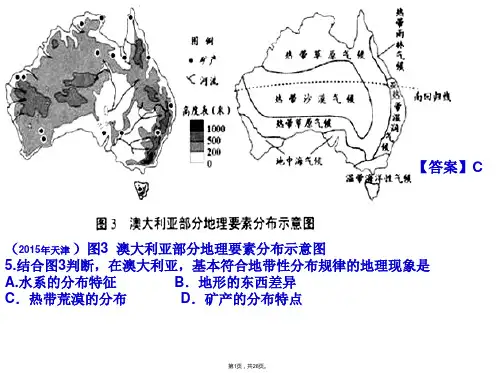

6、食物网:由生物组成的生物之间食与被食的关系网7、焚风效应气流翻过山岭时在背风坡绝热下沉而形成干热的风的现象8、生物多样性生物及其与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和9、气溶胶悬浮在大气中的固态粒子或液态小滴物质的统称10、南方涛动热带太平洋气压与热带印度洋气压的升降呈反相相关联系的振荡现象11、地域分异规律指带有普遍性的地域分异现象和地域有序性。

12、径流模数流域内单位面积单位时间产生的径流量13、风化作用地球表面或近地球表面的岩石在大气圈和生物圈各种营力作用下所产生的物理和化学变化14、生态幅生物对每一个因素的耐受范围15、垂直带性分异自然地理要素及自然综合体大致沿等高线方向延伸,随地势高度发生垂直更替的规律。

16、离堆山河流上的河曲被废弃后,由废弃河曲所环绕的孤立山嘴17、气候系统决定气候形成、分布、特征和变化的物理子系统。

包括大气圈、水圈(海洋、湖泊等)、岩石圈(平原、高山、高原和盆地等地形)、冰雪圈(极地冰雪覆盖和冰川等)和生物圈(动、植物群落和人类)。

18、太阳常数表征太阳辐射能量的一个物理量,等于在地球大气外离太阳1个天文单位处,和太阳光线垂直的1平方厘米面积上每分钟所接收到的太阳总辐射能量19、地壳均衡漂浮在高密度、塑性的地幔上的低密度、刚性的岩石圈对表面压力变化而产生的平衡性响应20、河流侵蚀基准面控制河流下切侵蚀的水平面21、生物小循环生物圈内的各种化学物质,通过传输介质大气或水在植物-动物-土壤(微生物)之间所构成的循环过程。

22、黄土堆积23、季风气候受季风支配地区的气候。

1.地球表层自然系统的核心科学是()A.天文学B.地理学C.人文地理学D.自然地理学【参考答案】: D2.不属于岩石圈运动特征的是A.反对称性B.非平稳性C.岩石圈漂移定向性D.以上都不对【参考答案】: D3.冰川气候区的主要地貌特征是A.多边形地面B.刃脊C.泥流阶地D.石海【参考答案】: B4.柯本把全球的地表气候划分成()个带A.6B.5C.7D.4【参考答案】: A5.地球表层系统包含三个流中没有()A.能量流B.信息流C.物质流D.水循环【参考答案】: D6.岩石的风化一般包括A.物理风化、化学风化、无机物风化B.物理风化、化学风化、生物风化C.物理风化、化学风化、降水风化D.物理风化、化学风化、有机风化【参考答案】: B7.南方涛动是什么和印度洋低压作用形成的。

A.南太平洋副热带高压B.北太平洋温带高压C.西伯利亚低压D.以上都不对【参考答案】: A8.水圈和大气圈之间有()作用。

A.蒸发和降水B.蒸发和蒸腾C.降水和径流D.蒸发和径流【参考答案】: A9.泥石流在我们国家()地区发生最多。

A.西北B.西南C.东北D.东南【参考答案】: B10.生命起源的标识是()A.无机物到简单有机物B.从简单有机物到复杂有机物C.从复杂有机物到有新陈代谢的蛋白体D.从蛋白体到原核生物【参考答案】: C11.南京附近的河流主要是()A.弯曲型河流B.游荡型河流C.分叉河流D.以上都不对【参考答案】: C12.生物圈中含量最多的元素是()A.氢B.氧C.碳D.氮【参考答案】: A13.生命的起源阶段不包括A.无机物到简单有机物B.从简单有机物到复杂有机物C.从复杂有机物到有新陈代谢的蛋白体D.从蛋白体到原核生物【参考答案】: D14.印度洋、太平洋、非洲向哪个方向运动?A.东B.西C.南D.北【参考答案】: D15.几个冰斗之间形成()A.刃脊B.角锋C.谷丘D.蛇形丘【参考答案】: B16.地理学不需要()学科基础。

现代自然地理学答案 【篇一:现代自然地理学考试答案(2014) 2.doc 39道题】

t>1、试述地表环境分异的规律及其成因. 答:地球表层自然环境存在着一定的分异规律。所谓地域分异规律,是指地球表层自然环境及其组成要素在空间分布上的变化规律,即地球表层自然环境及其组成要素,在空间上的某个方向保持特征的相对一致性,而在另一方向表现出明显的差异和有规律的变化。 (1)纬度地带性: 由于太阳辐射随纬度不同而发生有规律的变化,导致地球表面热量由赤道向两极逐渐变少,因而产生地球表面的热量分带:热带、亚热带、温带和寒带(表13-2)。由于这些热量带平行于纬线呈东西向分布,并且随着纬度的高低呈南北向的交替变化,故称之为纬度地带性。(2)干湿度分带性:全球陆地降水量的89%来自海洋湿润气团,而海陆间的水交换强度越深入内陆越弱,因此导致了大部分大陆上的干湿度由海岸线附近向大陆内部发生规律性的变化:沿海地带比较湿润,向内陆逐渐变干燥。简言之,由于海陆分布导致的干湿度由海向陆的带状分布规律,就称为干湿度分带性。(3)垂直带性:随着海拔高度的增大,气温逐渐降低,降水也呈现出一定的变化,因而导致了气候、植被、土壤和自然景观呈现出垂直方向上的带状分布与变化,这就是垂直带性。简言之,垂直带性就是自然景观随海拔高度而呈现出的带状分布与变化规律。(4)构造—地貌成因的地域性分异:由于构造及构造运动,形成了不同的地貌单元与景观,例如,高原、盆地、山地、丘陵、平原等。由于发生学上的一致性,各个构造—地貌单元内部自然环境具有相对一致性,而各个构造-地貌单元之间却有比较大的差异。如青藏高原内部的寒旱特征,与周围地区均不相同,构成了自身的特殊性。因此在自然区划中,单独划分为一个大区。由于构造—地貌分异造成的自然景观的地域分异叫做构造—地貌成因的地域性分异。 (5)具有地方气候背景的地域分异:地方性气候也会引起地表环境的空间分异。例如,湖泊及其周围气温变差比较小,湿度比较大;而向外围气温变差逐步增大,湿度降低。这种现象在干旱区更加明显。在沙漠区的绿洲,空气湿度比较大,风速比较小,温度变差也比较小;但随着离开绿洲距离的增加,空气湿度减小,风速增大,温度变差也增大。城市中心的温度比较高、湿度比较小,而由城市中心向外围到郊区,温度逐步降低、湿度也逐渐增大。 (6)地貌部位与小气候引起的地域分异:地貌部位与小气候,同样可以引起地表环境的空间分异。山顶与山坡、谷底与谷坡、阳坡与阴坡、阶地与漫滩、洞内与洞外、扇顶与扇缘,不同的地貌部位具有不同的水分与热量条件,因而形成了不同的环境与景观。在同一地貌部位,由于岩性、土质、排水条件的不同,也会引起地表环境的分异,只不过这是更小尺度的地域分异。 (7)高原地带性:由于高原不仅海拔高度大,而且还跨越了比较大的水平空间,因此其地域分异具有特殊性。其特殊性主要表现在:(1)高原的自然地带从边缘向内部辐合,具有明显的多向辐合的特征;(2)较之同纬度的低海拔自然地带高原地带具有偏向极地的特征; (3)高原地带具有与同纬度低海拔自然地带完全不同的热量背景;(4)山地垂直带谱是水平带谱在垂直方向上的变异,而高原水平带谱却是山地垂直带谱在巨大高程上的水平变异。由于这些特殊性的存在,故有必要单独列出,张新时称之为高原地带性 自然地理学及其性质 答:定义:自然地理学就是用系统的,综合的,区域联系的观点与方法,去审视与研究人类赖以生存的地球表层自然环境的组成,结构,区域分异特征,形成与变化规律以及人与环境相互作用,从而对地表自然环境进行评估,预测,规划,管理,优化,调控的学科。 性质:地理学具有综合性,区域性,系统性和环境性。 ? 综合性是指自然地理学多学科交叉,多要素融合的性质。自然地理学的研究对象是地球表层自然环境,它涉及到大气圈,水圈,岩石圈和生物圈的许多方面,许多要素。这些要素相互作用相互影响,构成了人类赖以生存的地表环境。因此多要素融合便成了自然地理学的特征。然而,多要素融合并不是多要素的拼凑。拼凑只是简单的综合,不是真正意义上的自然地理学综合。多学科交叉,不是多学科知识的拼凑,而是建立在多学科基础上的具有自身特色与体系的综合。 ? 区域性是地理学的本质特性,是区别于其他学科的最根本的性质。地理学就是以人类赖以生存的地球表层环境以及人地相互作用的区域特征,区域联系与区域分异规律为主要的研究对象的学科。 ? 环境性: 人类的生存环境是地理学的研究的主要对象与内容。自然资源的发生、发展及其区域分异规律也是自然地理学研究的内容,但是一定角度上来说,他们又是人类环境的组成部分。因此环境性变成了地理学的另一个性质。 ? 系统性:系统科学是研究物与物之间联系的科学。地球表层环境就是一个系统,可以称之为地球表层系统。因此,如不用系统科学的理论与方法去研究,就难以弄清楚这些要素之间的因果关系与内在联系。 2. 自然地理学与大气科学、水文学、地质科学、生物学之间的关系 自然地理学研究大气圈、水圈岩、石圈、生物圈这些要素的相互作用、相互影响所构成的地表环境,从人类环境科学的角度来看,自然地理学是将这些内容有机地交叉、融合在一起,将人类生存环境作为一个完整的体系以及对各个区域的环境组合进行研究的。因此也可以说,自然地理学是大气科学,水文学,地质学与生物学的交叉学科或边缘学科。多学科的交叉,不是多学科知识的拼凑,而是建立在多学科基础上的具有自身特色与体系的综合。 3. 试述地表环境形成的宇宙背景以及地内系统对地表环境的影响 答:地表环境形成的宇宙背景包括能量来源、引力影响、陨石撞击和其它宇宙因素等。维持地表系统运行、地表环境发展的能量,主要来自于太阳辐射。 1.能量的来源 (1)地表环境的形成需要能量,这些能量主要来自太阳的辐射。 (2)绿色植物利用太阳辐射进行光合作用,生产出有机质,并通过生物链引起地表系统中的物质小循环。 (3)太阳辐射作用于地表,由于地表接受的太阳辐射的差异,导致了行星风带的产生、季风的形成、水汽的运移、洋流的产生以及风化作用的进行。 (4)由于太阳辐射中紫外线对大气中氧的作用,在距离地面15~35km高度的大气中,形成了臭氧分子大量集中的臭氧层。它强烈吸收太阳辐射中紫外线,从而保护了地表的生物免受紫外线的伤害。 2. 引力的影响,由于宇宙天体,尤其是太阳与太阳系行星引力的作用,使地球沿着自身固有的轨道运行,具有特定的运行周期与速度。这是地球表层环境形成的基础与背景。由于太阳与月亮引力的作用,产生了地球上的潮汐现象:海洋潮汐、大气潮汐、固体潮汐。潮汐作用对于地球表层环境的形成具有重要的意义。 3. 陨石撞击的环境效应 陨石撞击地球,也会改变地球表层的自然环境。主要表现在以下几个方面:一是改变了地表形态,造成陨石坑与环型山。二是陨石撞击导致地震。三是陨石撞击地球,导致地表环境的灾变。四是大的撞击还会导致岩石圈的破裂,引起板块分裂与运动。 4. 其它宇宙因素的影响,地表系统与地外系统之间也存在着物质交换,如太阳活动和太阳风等,尽管数量并不是很大。太阳活动不仅会干扰地球的磁场,影响无线电通讯,而且还会影响地面的气候与人类的身体健康。 地内系统对地表环境的影响: 地球内部动力因素是指由地球内能的积累与释放所产生的一系列动力作用,如构造运动、地 震、演讲活动和变质作用等。这类因素不仅时引起地表物质组成发生时空分异的主导因素,而且也是控制地表基本形态的主导因素,如岩石的形成与分布、海洋与陆地的分异、高原与山地的隆起、盆地与平原的形成等无不受地球内动力因素的制约。地内系统对地表系统也产生了不可忽视的作用与影响,概括起来主要表现在一下几个方面。 (1)能量的来源 尽管太阳辐射是地表系统运行与发展的主要能量来源,但地球内能也对地表系统与环境产生力了不可忽视的作用与影响。地热是地球内部各种放射性元素衰变所释放出 的能量。尽管平均而言,相对于地表所获得的太阳能来说微不足道,但是由于它在地表的局部富集,对某些地区的地表环境产生了不可忽视的影响。地热另一重要的 作用是,它提供动力引起地球内部物质的运动与迁移,从而成为火山活动、板块运动的原动力。火山活动、板块运动则改变了海陆的分布、地表的起伏,甚至对大气 组成产生了不可忽视的影响,进而在全球范围内,塑造着地球表层系统的原始面貌,形成地表海陆分布的基本格局,矿物和岩石的形成、变质和演化,原始大气的组 成以及地貌形态的形成、演进,从而对地球表层系统(环境)施加影响。 (2)物质的交换 地内系统与地表系统在不断地进行着物质的交换。例如,火山喷发,不仅使地幔物质喷出,进入地表,参与地表系统的物质循环,而且还是大量的水气、二氧化碳、尘 埃进入大气圈,从而该半大的物质组成、对地表环境与气候产生重要影响。由于地幔对流、海底扩张,洋壳不断新生;由于板块俯冲,岩石圈物质又不断被带入地球 内部。这样,地表系统与地内系统之间不断地进行着物质的交换。这些物质减缓,对地表系统的发生与发展,对地表环境的演化,产生深刻的影响。 (3)地内活动的其他环境效应 除能量传输、物质交换外,地内活动还对地表环境产生了一些直接的影响。比如火山、地震直接威胁着地球上的生物和人类安全;地核、地幔物质的运动与相变,导致地球重力场、磁场的变化,不仅会引起大地水准面的变化、影响无线电通讯, 而且还会影响到人体健康。 性将会变得更加明显,中高纬度地区的径向分异和垂直分异将会减弱等等。 5.试述世界地震与火山分布的规律及其原因 答:地震分布规律:带状分布,与活动性很强的构造活动带一致 (1)环太平洋地震带全世界约80℅的浅源地震,90℅的中院地震和几乎全部深源地震 都发生在这一带。所释放的地震能量约占全世界能量的80℅,但其面积仅占世界地震带总面积的一半 (2)地中海-喜马拉雅地震带 横跨欧亚大陆南部,包括非洲北部,大致呈东西方向的地 震带除太平洋地震带外几乎其余的较大浅源地震和中原地震都发生在这一带,释放能量占全世界地震释放总量的15%℅ (3)大洋中脊 (海岭)地震带 主要有三条:大西洋中脊(海岭)地震带 印度洋海岭~ 东太平洋中隆~ 这三带借以浅源地震为主 (4)大陆裂谷地震带分布于一些区域性断裂带或地堑构造带,此带主要为浅源地震 火山分布规律:带状分布 (1)环太平洋火山带 占世界活火山总数的62℅,其中中西带构成了西太平洋火山岛弧, 并且东西二带构成环太平洋火山圈 (2)阿尔卑斯-喜马拉雅火山带又称地中海火山带,占世界活火山总数的18℅ (3)大西洋海岭火山带 占10℅ (4)还有太平洋,印度洋,南极洲和东非大裂谷,约占10℅ 原因:地震与火山都集中分布在板块的边缘,因为板块内部是稳定的,而板块的边缘是构造活动最强烈的地方,有强烈的构造运动。 6.假如一个地区的构造主压应力为南北向,那么请画出该区的应力椭球体,并说明这个 地区的断裂构造体系(几组断裂的 性质与方向) 答:ew走向张性断裂、sn走向

《现代自然地理学》考试试卷一一、名词解释(每题2分,共计20分)1、回归线2、分水岭3、石环4、山谷风5、副热带6、食物网7、气旋、反气旋8、土壤腐殖质层9、冻融作用10、气压梯度力二、简答题(每题5分,共计40分)1、试述自然地理学与地质学、生物学、水文学、大气科学等学科之间的关系。

2、简述世界地震带的分布规律及其成因。

3、试述行星风带的成因机制。

4、试述地球表面干湿度的空间变化规律,并说明其成因。

5、画图并简述生态系统中物质的循环路径。

6、简要说明碳在地球表层环境中的循环。

7、简述土壤的空间分布规律及其成因。

8、简述影响土壤发育的主要因素及其对土壤发育的影响三、分析题(每题8分,共计24分)1、试分析地球的大小、形状、运动及日地距离对地球表层环境的影响2、假如太平洋消失,亚洲的环境将会发生什么样的变化?3、假如没有青藏高原,中国的环境格局将会是个什么样子?四、计算题(每题8分,共计16分)1、全球的海洋年蒸发量为420立方千米,年降水量为380立方千米;全球大陆年蒸发量为70立方千米,年降水量为110立方千米。

如果不考虑土壤湿度的变化,试计算全球年入海径流量,并写出陆地水量平衡、海洋水量平衡和全球水量平衡方程式。

2、在某一灌丛草原生态系统中,只有兔子和狼两种动物,构成了灌丛草地——兔子——狼这样一个生物链。

假设这一灌丛草原的净初级生产量为每年210000千克,每只狼每年至少要吃350千克肉,并且狼只以兔子为食。

按照林德曼百分之十定律,这一灌丛草原系统最多能养活多少只狼?卷1套答案要点一、名词解释1回归线:一年中地球表面太阳直射的南北界线。

2分水岭:两个流域之间由地面最高点连接组成的山岭高地。

3、石环:由于融冻作用形成的由石块或者砾石组成的环状地貌。

4、山谷风:由于山坡与谷地受热与冷却的速度不同,而产生的白天吹向山坡,夜晚吹向谷地的风。

5、副热带:位于热带两测由下沉气流控制的气候干燥的地带。

6、食物网:由生物组成的生物之间食与被食的关系网7、气旋、反气旋:围绕着低压或者高压中心所形成的旋转着的气流系统叫做气旋或反气旋。

2015地理会考试题及答案一、选择题1.下列哪个海峡连接了地中海和红海?A) 马六甲海峡B) 白令海峡C) 苏门答腊海峡D) 苏伊士运河答案:D2.下列哪个国家是东南亚的岛国?A) 菲律宾B) 越南C) 缅甸D) 马来西亚答案:A3.世界上最长的河流是?A) 尼罗河B) 亚马逊河C) 长江D)密西西比河答案:A4.下列哪个国家不属于欧洲联盟?A) 德国B) 英国C) 瑞士D) 法国答案:C5.以下哪个城市位于美国?A) 开普敦B) 孟买C) 悉尼D) 芝加哥答案:D二、填空题1. 2014年巴西世界杯足球赛的举办城市有__?答案:12个2. 地球上最高的山峰是__。

答案:珠穆朗玛峰3. 面积最大的洲是__。

答案:亚洲4. 面积最小的洲是__。

答案:澳大利亚洲5. 美洲上最长的河流是__。

答案:亚马逊河三、简答题1. 请简要解释地球是如何形成的。

答案:地球形成于约46亿年前,形成过程中经历了原始火球和原始地壳的形成。

随着自然力的作用,地壳逐渐形成了地球的地形特征,并逐渐演化到现在的地貌。

2. 请简述全球变暖的原因及对地球带来的影响。

答案:全球变暖的主要原因是人类活动产生的温室气体排放增加,导致地球的气候系统发生紊乱。

全球变暖导致了冰川融化、海平面上升、极端天气事件增多等环境问题,对生态系统和人类社会造成了巨大的影响。

3. 请简述世界上人口最多的国家及其原因。

答案:世界上人口最多的国家是中国。

这主要是由于中国历史悠久、面积辽阔、资源丰富,加上大规模的生育政策放松,导致人口数量快速增长。

四、综合题某国家的气候特征:该国家位于赤道附近,属热带季风气候。

夏季高温多雨,冬季温暖而干燥。

该国地理环境复杂,包括山地、高原和平原。

大部分地区年降水量较多,水资源丰富。

对于该国家的气候特征,以下问题请回答:1. 该国家所处的纬度位置是哪个区域?答案:热带地区2. 为什么该国夏季多雨?答案:夏季多雨主要是由于热带季风的影响,带来了湿润的气流。

(整理)240《⾃然地理学⼀》答案.《⾃然地理学(⼀)》练习题⼀参考答案⼀、名词解释题(每⼩题3分)1.河流袭夺:是指河流的⼲流或⽀流在溯源侵蚀中,切穿分⽔⾼地,直⾄相邻⾼位河流的河床,将其上游河段构成⾃⼰⽔系的组成部分,使⽔系合并的过程。

2.正地形:相对于⾼出某⼀近似⽔平⾯⽽呈凸形的地貌形态。

3.波浪变形:当外海的波浪进⼊深度⼩于1/2波长的浅⽔区时,海⽔的波动触及海底,波浪中的⽔质点与海底相互摩擦,⽔质点运动轨道的垂直轴开始变⼩,轨道由圆形变为椭圆形。

4.⽜轭湖:如果河床弯曲度愈来愈⼤,同⼀河床的上下游河曲彼此⾮常接近,形成了很狭窄的曲流颈,遇到特⼤洪⽔时,河道⾃然裁弯取直,裁弯取直后形成新的直河道,使⽼河道断流。

被淤塞的⽼河道形成⼀个新⽉形的湖泊,称为⽜轭湖。

5.逆地形:地表形态与构造形态不⼀致的现象,如向斜⼭背斜⾕。

6.冰劈作⽤:脉冰⼀经形成,便会由于冰体冻张对围岩的巨⼤压⼒,使裂隙不断扩⼤,这种作⽤亦称冰劈作⽤。

7.混合溶蚀作⽤:由于⽔量、⽔温、⽓压等条件的不同,形成⼏种不同浓度的饱和⽔溶液,它们如在碳酸岩体内某⼀点相遇,不同浓度的饱和⽔溶液发⽣混合作⽤,混合后的溶液由原先的饱和状态变为不饱和状态,从⽽产⽣新的溶蚀作⽤,这种过程称为溶液的混合溶蚀作⽤。

8.⽓候地貌:受外营⼒控制并反映不同⽓候特征的地貌,称⽓候地貌。

9.溶沟与⽯芽:地表⽔沿可溶性岩⽯表⾯的缝隙溶蚀⽽成的⼩型沟槽称为溶沟,溶沟间的⽯脊,称为⽯芽。

10.⽯河:亦称⽯流,主要发育在具有⼀定坡度的⼭坡凹槽或沟⾕之中,由⼭坡上融冻崩解的碎⽯充塞集中⽽成,在重⼒和融冻作⽤下,碎⽯可徐徐向下蠕动。

11.⼤陆架:指靠近海岸⽔深较浅的海底平缓地形,是陆地向海洋的⾃然延伸部分,也称陆棚。

12.溯源侵蚀:侵蚀⽅向指向河流上游,是河床纵剖⾯形成与发展⼀种重要⽅式,它不仅可使河床纵剖⾯延长,同时也加深河床,改变其纵⽐降。

13、侵蚀基准⾯:是控制河流下切深度的⼀个⾯状的界限,在这个界限以下,河流侵蚀能⼒消失,不再加深河床,也简称侵蚀基⾯,控制局部河段或⽀流下切深度的基⾯称地⽅侵蚀基⾯,对所有⼊海河流来说,海⾯是最终控制其下切深度的基⾯,因此海⾯也称终极侵蚀基⾯或总侵蚀基⾯14、波浪折射当波浪的传播⽅向与海岸斜交时,其近岸边的⼀侧,由于⽔深减⼩,传播速度⽐远离岸边的⼀侧慢,使波峰线发⽣弯曲,并趋于与等深线⼀致的现象,称为波浪折射。

第二部分章节题库第1篇自然地理学与地球表层系统一、名词解释1地理学答:地理学是研究地理环境的科学,即研究地球表层物质系统与人类社会-经济-文化系统在组成、结构、功能、空间特征和时间动态等方面相互作用与相互依存机理的科学,主要包括自然地理学和人文地理学两大部分。

2地理环境答:地理环境是以人类社会为主体的地球表层环境。

人类赖以生存的地球表层是由自然环境、经济环境和社会文化环境相互重叠、相互联系所构成的整体。

自然地理环境是由地球表层中无机和有机的、静态和动态的自然界各种物质和能量所组成;经济环境是在自然环境的基础上由人类社会形成的一种地理环境;社会文化环境是人类社会本身所构成的一种地理环境。

3自然地理环境答:自然地理环境是由地球表层中无机和有机的、静态和动态的自然界各种物质和能量所组成,具有地理结构特征并受自然规律控制的环境整体,是地理环境的一部分。

4综合自然地理学答:综合自然地理学是研究自然地理环境整体的综合自然特征的学科,是自然地理学的一个分支。

有些学者认为综合自然地理学就是自然地理学,即不包括部门自然地理学的狭义自然地理学;也有人将综合自然地理学称为景观地理学。

5LUCC答:LUCC是IGBP(国际地圈生物圈计划)与IHDP(全球变化人文计划)两大国际项目确立的共同核心计划,其目的在于提示人类赖以生存的地球环境系统与人类日益发展的生产系统之间相互作用的基本过程。

研究内容涉及“土地覆盖与全球环境”“土地利用与全球变化”“土地利用变化的人为原因及可能驱动力”等。

6经济环境答:经济环境是指自然条件和自然资源经人类利用改造后形成的生产力地域综合体,包括工业、农业、交通、城镇居民点等各种生产力实体的地域配置条件和结构状态。

生产力实体具有二重性,从自然属性来评价,这种地域特征属于人为环境;从技术经济角度考察,这种地域属于经济环境或经济地理环境。

7太阳系答:太阳系是指太阳以其巨大的引力维持的绕着它运动的一个天体系统。

现代自然地理学 学科发展趋势的多角度分析 1关于李吉均院士对现代地理学的看法,说法错误的是()。 • A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: D

220世纪地理学的发展不包括()。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: C

3分析地理学发展的趋势一般不需要分析()。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: B

4科学技术的发展对地理学的影响之一是,分析实验技术的发展使得对地表环境的丁莲观测越来越广泛。 正确答案:×

5人类经历了一个从依赖适应自然,到修饰改造自然,最后达到相互协调的过程。这个过程在一定程度上促进了地理学学科的变化。() 正确答案:√

科学的、技术的、哲学的地理学

1地理学发展的背景与趋势不包括()。 • A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: D

2自然地理环境所指的相互作用、相互渗透的特殊圈层不包括()。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: C

3科学的地理学的主要变化是()。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: C

4自然地理学研究对象是指受到人类间接或轻微影响,而原有自然面貌为发生明显变化的天然环境。() 正确答案:×

5地理学的视角包括地方的综合、地方间的相互依存、尺度间的相互依存人地相互依存等四个视角。() 正确答案:√

系统的、统一的、全球的、发展的、生活的地理学 1()已经成为地理学的性质和特征。 • A、

• B、

• C、

• D、 正确答案: C 2地理学的发展未来不太会成为()。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: B

3自然地理学是()的核心学科。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: D

4人文地理学家对于自然因素对人文过程作用考虑得比较全面,而自然地理学家对人文因素考虑较为欠缺。() 正确答案:×

5要研究区域分异,必须从整个地表环境着眼,才可能得出比较全面和准确的认识。() 正确答案:√

现代自然地理学绪论

1一般来说,地理学家需要的专业基础是()。 • A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: C

2对地理学家提出的新要求中的“三种技术”是()。

• A、

• B、 • C、

• D、

正确答案: A

3地理学的研究趋势不包括()。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: D

4地理学的宏观性往往导致其容易因为缺乏操作性而被忽略。() 正确答案:√

5地理学家应有的能力不包括多环境兼顾和多要素观察的能力。() 正确答案:√

自然地理学与人类环境

1自然地理学研究的内容不包括自然的()。 • A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: D

2地理学的特征不包括()。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: C

3自然地理学是以人类生存的地球表层自然系统的()为研究对象的。

• A、 • B、

• C、

• D、

正确答案: B

4自然地理学研究强调针对于不受人类影响或受人类影响较小的自然区域,不涉及人与环境的相互作用。() 正确答案:×

5地理学的系统性是强调地理学在科学系统中与不同学科之间的关联作用。() 正确答案:×

地外系统对地表环境的影响

1受多种作用力的影响,长江口在不断地向()方向迁移。 • A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: D

2根据自然地理学的定义,自然地理学采用()的观点和方法()。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: A

3自然地理学的主要研究范围是()。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: B 4地外系统对地表系统的影响包括陨石对地球的撞击。墨西哥湾就是一个典型的例证。() 正确答案:√

52009年,联合国天文学科大会通过决议,将冥王星排除在了太阳系行星之外。() 正确答案:×

地内系统对地表环境的影响

1地内系统对地表环境的影响不包括()。 • A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: C

2组成地球表层系统的三个界类不包括()。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: D

3王建老师认为,台东地区出现的水向上流的情况是受到()的影响。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: B

4受到地球重力的影响,海平面是绝对平整的,所以才会被用来作为高度的基准。() 正确答案:×

5地表上固态、液态、气态相互转化的过程其实是一个能量转化和传输的过程,会对环境产生影响。 正确答案:√

地球表层系统的结构及特征、功能 1地表过程包括()。 • A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: D

2地球表层环境的结构特征不包括()。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: D

3关于岩石圈、大气圈、水圈和生物圈与地球环境表层说法正确的是()。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: B

4人类对地表环境产生了巨大的影响,但地表环境对人类产生的影响不大。() 正确答案:×

5地球表层系统的自我调节功能来自于地球的生态系统。() 正确答案:√

人类与地表环境

1人类对于地表环境的影响不包括()。 • A、

• B、

• C、 • D、

正确答案: C

2从地理学角度来说,可持续发展需要关注的内容不包括()。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: D

3地表环境对人类的影响没有体现于()方面。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: C

4受环境影响,为了保证自身的温度,白种人鼻子比较长,嘴唇比较厚。() 正确答案:×

5胡焕庸线是从大兴安岭到横断山脉的一条分界线,区分自然资源的分布密集程度。() 正确答案:×

岩石圈的组成

1岩石圈中,()的数量最多。 • A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: D

2关于岩石圈,说法正确的是()。

• A、

• B、 • C、

• D、

正确答案: A

3岩石圈中含量最高的元素成分是()。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: D

4沉积岩可以分为酸性岩、中性岩、基性岩和超基性岩。() 正确答案:×

5一般来说,自然界的沙子中最多的是石英和长石。() 正确答案:√

岩石圈的结构和运动类型

1大陆型的地壳平均厚度为()公里。 • A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: C

2相对来说,比较少有化石的是()。

• A、

• B、

• C、

• D、

正确答案: C

3沉积岩的层面构造一般没有()。

• A、