青海方言中的吴方言成分研究

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:7

青海方言胡汉三胡汉三是中国历史上一位鼎鼎大名的英雄人物。

他出生在青海,也是青海方言的代表人物之一。

青海方言作为汉语方言的一种,与普通话有着很大的差异,具有鲜明的特点。

而胡汉三作为青海方言的使用者,他的故事也给我们展示了这种方言的独特魅力。

首先,青海方言与普通话相比,在发音上存在较大的区别。

中原地区的普通话以平声为主,而青海方言则偏重于三声的使用。

这对于说普通话的人来说,听起来可能会觉得有些陌生。

胡汉三作为一个精通青海方言的人,他的发音也自然与普通话不同。

他的语调抑扬顿挫,充满了古朴的韵味,更具有乡土气息。

其次,青海方言在词汇和表达方式上,也有着与普通话截然不同的特点。

青海方言更加注重口语表达,几乎每个词语都有对应的方言表达。

例如,在普通话中,“你好”对应的是“你好”,而在青海方言中,可能会说成“阿客哇”或者“阿左哇”。

这样独特的表达方式,让青海方言变得丰富多彩,令人耳目一新。

胡汉三作为青海方言的使用者,在他的故事中也展现了方言的魅力。

他善于利用方言与人交流,尤其擅长用方言调侃和戏弄他人。

有一次,胡汉三在与敌人交手时,敌人用标准的普通话向他喊话。

胡汉三毫不示弱地用青海方言回应,让敌人一时无言以对。

这一幕生动地展示了方言的独特力量,不仅可以沟通交流,更可以巧妙运用,达到出人意料的效果。

那么,青海方言与普通话相比,究竟哪种更好呢?每种方言都有其自身的特点和魅力。

普通话是我们国家的共同语言,方便沟通和交流。

而方言则是我们民族文化的重要组成部分,具有浓厚的地域特色。

在面临方言与普通话之间的选择时,我们不妨把它们看作是一种互补关系,各有所长,共同发展。

因此,胡汉三的故事不仅让我们了解了青海方言的特点和魅力,更引发了对方言文化的思考。

方言作为一种地域文化的传承,应该被更多地关注和尊重。

它们代表着一个地区的历史和风情,是传承民族文化的重要纽带。

最后,作为一个精通青海方言的人,胡汉三用自己的智慧和勇气,书写了属于自己的英雄传奇。

青海汉语方言熟语系统的本土特征探微摘要本文从成语、惯用语、谚语和歇后语等几个方面尝试分析了青海汉语方言熟语系统所蕴涵的文化内容,从而揭示了青海汉语方言词汇中熟语系统的本土特征。

关键词:青海汉语方言熟语本土特征中图分类号:h17 文献标识码:a我国青海是汉、藏、回、撒拉、蒙古、土、东乡等民族共同居住的地方,而且青海各个民族的居住又呈现大分散、小集中的格局。

正因如此,各个民族在语言、文化方面有了多层次、多元化的交流和影响,进而形成了青海地区独特的语言面貌。

如:汉族基本使用的是汉语(包括普通话和青海汉语方言),且部分少数民族也使用汉语,如回族;而其他少数民族的干部和年轻人,则大多兼通本民族语言和汉语。

从语言学看,青海汉语方言是属于现代汉语北方方言的西北官话。

一般认为,青海汉语方言包括西宁话:含湟源、湟中、平安、门源、互助、贵德—指贵德县城的侨话和化隆;乐都话:包括跟兰州话比较接近的乐都、民和;循化话(即甘肃临夏话,俗称河州话):包括循化、同仁、贵德(指王屯、刘屯、周屯等地讲的“土话”)、尖扎及黄河沿线靠近循化的一些地方。

西宁话跟兰州话、西安话比较接近,但也有它自己的特点。

在青海小方言区内部还存在着一些细微差别,就是西宁方言内部也还存在一些细微差别。

这样划分只是大致而言,是综观语音、词汇和语法的基本共同性而言的。

本文将就青海汉语方言所蕴涵的文化内容,来揭示青海汉语方言词汇中熟语系统的本土特征。

一语言与文化的关系语言与文化的关系之密切,可以用“水乳交融”来形容。

一方面,语言是文化的组成部分,是文化的载体,它是为反映文化的需要而服务的;另一方面,语言,包括语言的使用方式在内,不能超越文化而独立存在,更不能脱离一个民族流传下来,即语言决定了一个民族的生活面貌和风俗习惯,而民族文化对于承载它的语言又有制约作用,两者相互依存,共同发展。

也因此,从一种语言的词汇等方面的发展、变化去考察一个民族的文化成为可能。

词汇所体现的意义是客观事物在人们意识中的概况反映,正如拉法格所说:“任何文明语言中的词都保留着原始人林莽生活的痕迹。

青海方言句子大全

青海方言是我国少数民族语言之一,其有着悠久的历史和独特的文化背景,句子表述也非常有趣。

下面,我们将通过分步骤的方式来介绍青海方言句子大全。

第一步,了解青海方言的基本特点

青海方言主要分布在青海省的不同地区,其中还有不同的方言类型。

总体来说,青海方言的特点包括音韵、语法和词汇等方面。

在音韵方面,青海方言中有很多独特的音素和声调,如发音不标准,相互混淆。

在语法方面,青海方言中动宾语的顺序较为灵活,而且常常缺少一些形式上的联系。

在词汇方面,青海方言里有很多与中文不同的词汇和说法,如“a鞋”(指手套)。

第二步,了解青海方言的表达方式

青海方言的句子表达方式也比较有特色。

例如,“几了吧”是一个非常典型的青海方言,意思是“你去吧”。

还有,“嘛讷瘙”表示“你要吃饭了吗”,“散它我”则表示“随它去吧”。

这些说法都有着独特的口语化特点,符合青海方言的文化特点和语言环境。

第三步,了解青海方言的地方差异

虽然青海方言在总体上有着一些独特的特点,但实际上在不同的地区,它们也会有一些差异。

例如,在青海省西部,有些方言中“牛肉”会被称为“阴阳肉”,而在其他地方则可能被称为“马肉”。

第四步,了解如何学习青海方言

要学好青海方言,首先需要了解其基本特点,然后需要不断积累词汇和表达方式。

可以通过观看青海方言的电视节目、听取当地民间艺人的表演、与当地居民交流等方式来学习。

总之,了解青海方言的基本特点和表达方式,可以更好地理解当地的文化和习惯,也可以更好地融入当地的生活。

高淳方言的名词后缀“子”和“头”高淳方言是吴方言宣州片中的一个方言分支。

本文讨论该方言中名词后缀“子”“头”的变音情况、构词方式、意义及功能。

由于受前音节调值等因素的影响,“子”“头”变音调值类型多样,且有一定的类推作用。

通过替换语素、增音、替换儿化、修辞等方式进行词缀构词,后缀“子”“头”分别具有表义、区分词类、代替儿化等功能。

标签:高淳方言“子” “头” 变音功能一、引言高淳方言在《中国语言地图集》中划属吴语区宣州片太高小片。

由于历史原因,高淳方言成为孤立的方言岛,较完整地保留了中古时期的发音,具有发音轻、语速快、多浊音的特点,素有“语音活化石”的美称。

高淳方言大致分两片,一片是东部山乡话,以桠溪镇的方言为代表;一片是西部的水乡话,以政府所在地淳溪镇方言为代表。

①该方言共有7个声调:阴平55、阳平22、上声33、阴去35、阳去24、阴入3、阳入13。

高淳方言的声韵调系统可以参看《江苏省志·方言志》(1998)。

高淳方言的名词后缀形式丰富,其中“子”与“头”两个名词后缀在词尾不读轻声,在构词中往往发生变音,且有一定的规律和作用。

词缀有实在意义,通常运用替换语素、增音、替换儿化、修辞等方式来进行构词。

此外,还有区分词类、代替儿化等功能。

下面分别论述。

(全文所有例词及注音均引自《江苏省志·方言志》(1998)第五章“常用词对照表”,第307页至533页)二、后缀的变音情况由于高淳县处于省边界地带,即位于方言区的边缘地带,受边界方言的影响,语言现象复杂。

高淳方言的后缀“子”“头”与普通话在声调、构词方式等方面存在差异。

首先,与汉语普通话不同,高淳方言带“子”“头”词的词尾不读轻声。

由于受前一音节调值高低的影响,后缀变音调值多样,且具有一定的类推作用,还有丰富的音调变体。

大部分词缀变音后的表现相同,可分为一类。

后缀“子”②的变音情况可分为[ts??5]③、[ts??4]、[ts??2]三小类,下面分别举例:A:洋柿子(西红柿)[i?22z?55ts??5]︱筷子[khu?33ts??5]︱马桶子[ma22th?n55ts??5]B:猴子[h?ei22ts??4]︱被子[bi22ts??4]︱绳子[z?n22ts??4]C:黄兴子(黄鼠狼)[u?22?in55ts??2]︱泥炉子(灶)[?22lu44ts??2]︱哑巴子(哑巴)[?a53pa33ts??2]笔者对《江苏省志·方言志》中“常用词对照表”中614个词条进行了统计,结果如下:从上表可以看出,由后缀“子”构成的词共计48例,后缀变音分为三类,以前两类[ts??5]、[ts??4]为主。

青海话方言经考证,青海方言里存留了很多古汉语,更有与藏语、内地方言融合的痕迹,故一并注出,同赏。

娘娘――姑妈。

姨娘――姨妈。

阿大――父亲。

大大――父亲。

大大――伯伯。

爹爹――父亲。

阿妈――母亲。

姆妈――母亲。

爷(呀)儿――爷爷尕娃――男孩儿、小伙儿。

尕,小。

音嘎,ga。

奶肝儿――最小的儿子。

例句:他是家里的奶肝儿。

鞭娃――小孩,臭小子。

例句:这个鞭娃真坏。

脬蛋娃――小孩,比喻小孩象尿脬一样大。

脬,膀胱,泡音,pao.例句:这个事儿肯定是那几个脬蛋娃做下的。

婉子――女朋友。

例句:那个丫头是我的婉子,你别乱动。

欢蛋――漂亮活泼的大姑娘。

例句:那两个欢蛋是我们一个院里的。

连手――情人。

例句:去年的“花儿”会上,他们一人领了一个连手。

肉儿――爱人。

例句:哎哟妹妹啊我的肉儿,想起你,我就心疼。

猪脸宝宝――丑女孩。

例句:那个丫头纯一个猪脸宝宝。

奘指头――庄稼人。

奘,粗而大,壮音,三声,zhuang。

例句:我们奘指头,天天在地里打交道。

精脚――赤脚。

例句:你精脚就往外跑,不怕扎吗?精肚郎――光肚皮。

例句:他不穿上衣,天天一个精肚郎。

奶目头――额眉头。

例句:他在我奶目头一下,血就下来了。

脖板――脖子。

板颈――脖子。

犟板颈――固执,死犟。

例句:那个娃娃纯粹一个犟板颈,啥也不听。

孤拐――脚踝骨。

卵蛋窝――男性阴部,大腿弯。

尻子――屁股。

尻,青海话里发勾音,gou.野狐梁梁――小腿骨正面。

例句:他在我的‘野狐梁梁’上一脚,差点儿就断了。

指狐狸的脊梁,最脆弱的地方,不经打,故此。

阿嘞――是的。

此语有明显藏语痕迹。

例句:问:他说对了吧?答:阿嘞。

怕没有――不必害怕。

倒装句。

此语有明显藏语痕迹。

例句:晚上路灯很亮,怕没有。

撂――扔。

搅骚――搅扰,骚扰,破坏。

绾疙瘩――系疙瘩。

晚音,wan.奅烦――特别烦恼。

奅,大。

泡音,pao。

例句:哎哟,这件事儿让人奅烦啊。

熬煎――煎熬,心烦,痛苦。

例句:事情办不成,我熬煎着。

搅骚――搅扰,破坏。

一、概述现代吴语作为汉藏语系汉语族吴语支的一种方言,其音韵体系和词汇系统的研究一直备受语言学者的关注。

《吴音单字表》是其中的重要研究成果,对于了解现代吴语的音系、音韵规律和词汇特点具有重要意义。

二、《吴音单字表》的编纂目的1. 收集吴语单字及其读音:《吴音单字表》致力于收集现代吴语中的单字及其音韵,以系统地记录和整理吴语的音系特点。

2. 分析吴语音韵规律:通过对吴语单字的音韵现象进行系统整理和分析,揭示吴语音韵规律的一般性和特殊性。

3. 确定吴语音系特点:《吴音单字表》旨在确定吴语各个方言裙体的音系特点,为其方言差异和语音演变提供客观的研究数据。

三、《吴音单字表》的编纂内容《吴音单字表》的编纂内容主要包括以下几个方面:1. 吴语单字收集:搜集吴语中常用的单字,并注明其地域分布和方言差异。

2. 注音和音标标注:对吴语单字进行注音和音标标注,以便研究者和学习者能够准确地了解吴语的读音特点。

3. 音韵规律分析:系统分析吴语单字的音系特点,包括声母、韵母、声调及连读变音等现象。

4. 语音演变历史考察:通过对吴语单字的比较研究,考察吴语音韵的演变历史,揭示吴语的语音发展轨迹和方言间的通联。

四、《吴音单字表》的研究意义《吴音单字表》的编纂和研究对于现代吴语的研究具有重要的理论和应用意义:1. 对吴语语音的系统整理和总结,为吴语的语音体系提供了客观的数据依据。

2. 对吴语方言的差异和通联进行了深入的研究,为吴语方言地图的绘制提供了重要的参考依据。

3. 通过对吴语音韵规律的研究,可以为吴语的语音教学提供重要的参考资料,并对方言保护和传承具有积极的推动作用。

五、《吴音单字表》的现状和展望《吴音单字表》的编纂工作已经取得了一定的成果,但在完善和深化方面还有待进一步努力:1. 加强吴语方言的调查和采集工作,完善《吴音单字表》的资料基础。

2. 结合语音学、方言学和历史语言学等学科的研究成果,进一步深化对吴语音韵规律的分析。

青海方言青海方言一、日常用语(一)常用口语阿门了———怎么了?阿门个———怎么样?一挂———(1)一会儿。

如请您稍等,我一挂就来。

(2)全部,所有的。

心疼———模样好看。

多指小孩和少女。

发麻——厉害。

(褒义)逮——也指厉害。

(褒义)夫着——语气助词。

发麻夫着:厉害!你好着撒———你好吗?你忙啥着———你在忙啥?阿来———应答词,表示同意对方说的。

喧———交谈、聊天。

阿个人———谁?脑—————我家门----- 他们脑门----- 我们组撒着啊----- 干吗呢?偏(pian三声)传------别扭、麻烦毛有——没有求多俩----- 生气了(贬义)你罚聊吗---- 你累了吗搅沫末---罗嗦、胡搅蛮缠你组撒者----- 你在做什么?赞襟———极好。

Zan jin。

例句:那个小伙赞襟啊。

囊头、囊怂——笨蛋,懵头。

音nang。

例句:连这个都不会做,你真是个囊头。

你这个怂!——骂人的话(慎用)瓦清———明白,知道。

例句:脑再说一次,你挖清了没?脑瓦不清——我不明白,不懂!丫头————女孩尕娃————男孩浪————游玩、逛悠。

去西宁浪一圈!拉呼———打呼噜,不干练、拖拉干散(san三声)———利索,麻利,痛快。

例句———那个人干散。

乔————请客例句:有空,脑你乔一顿!啊起俩----- 到那里阿扎两———在哪儿?阿扎价———从哪儿?啊扎———哪里。

扎哩———这里。

直扎俩----- 在这里乃扎俩-----在附近乃-扎-----很远处鞭娃———小孩,臭小子。

例句:这个鞭娃真坏。

(贬义)脬蛋娃———小孩(贬义)。

脬,pao.例句:这个事儿肯定是那个脬蛋娃做下的。

娘娘———姑母,也可称呼中年的已婚妇女。

老阿奶——称呼老年妇女。

脑给家缶(fou一声)给——我和他说一下!缶给:说给!吃中午——吃午饭哈来——下来。

西宁哈来料!你忙桌,脑先走。

——你忙着,我先走。

吃咒———发誓。

偏闲串、拉干蛋、囋刚拉———闲聊天。

讲古今儿———讲故事。

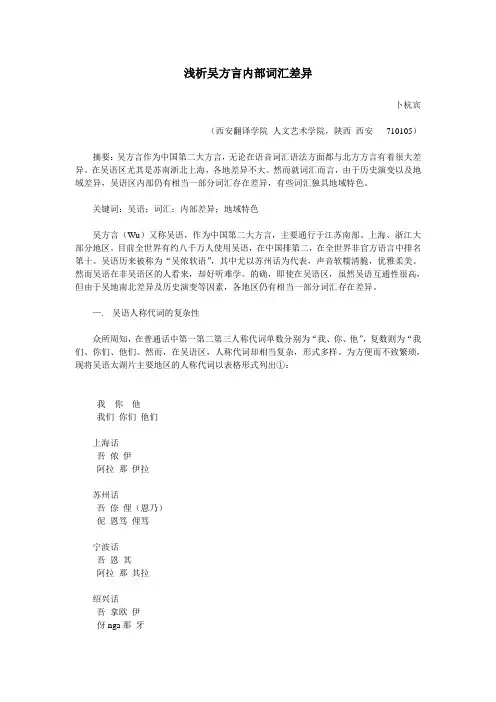

浅析吴方言内部词汇差异卜杭宾(西安翻译学院人文艺术学院,陕西西安710105)摘要:吴方言作为中国第二大方言,无论在语音词汇语法方面都与北方方言有着很大差异。

在吴语区尤其是苏南浙北上海,各地差异不大。

然而就词汇而言,由于历史演变以及地域差异,吴语区内部仍有相当一部分词汇存在差异,有些词汇独具地域特色。

关键词:吴语;词汇;内部差异;地域特色吴方言(Wu)又称吴语,作为中国第二大方言,主要通行于江苏南部、上海、浙江大部分地区。

目前全世界有约八千万人使用吴语,在中国排第二,在全世界非官方语言中排名第十。

吴语历来被称为“吴侬软语”,其中尤以苏州话为代表,声音软糯清脆,优雅柔美。

然而吴语在非吴语区的人看来,却好听难学。

的确,即使在吴语区,虽然吴语互通性很高,但由于吴地南北差异及历史演变等因素,各地区仍有相当一部分词汇存在差异。

—. 吴语人称代词的复杂性众所周知,在普通话中第一第二第三人称代词单数分别为“我、你、他”,复数则为“我们、你们、他们。

然而,在吴语区,人称代词却相当复杂,形式多样。

为方便而不致繁琐,现将吴语太湖片主要地区的人称代词以表格形式列出①:我你他我们你们他们上海话吾侬伊阿拉那伊拉苏州话吾倷俚(恩乃)伲恩笃俚笃宁波话吾恩其阿拉那其拉绍兴话吾拿欧伊伢nga那牙嘉兴话吾倷伊伢nga那拉从上表可以看出,吴语第一人称代词基本相同,音近似ngou, 与陕西方言的“我”nge 的发音很相近,不知是否与当年泰伯从关中奔吴有关。

事实上,在上海话中“吾”与复数人称代词“阿拉”早就有混用现象,最有名的当属那句“阿拉上海宁(人)”。

至于第二人称“你”情况就复杂得多,很多人都知道在吴地“侬”作为第二人称代词很普遍。

然而熟悉中国古典文学的人都知道在古代“侬”是作为第一人称的,如鲍照《吴歌》第二首:“观见流水还,识是侬泪流。

”《晋书·武十三王传》:“道子颔曰:侬知侬知。

”《玉篇·人部》:“侬,吴人称我是也”。

青海方言词语的民风语源与文明配景浅析青海方言词语的民风语源与文明配景浅析青海方言现在正逐步被全国人民熟悉着,青海花儿这种独特的艺术形式正在影响着全国人民,大美青海的战略也正在逐步地吸引着广大游客,在全国产生了较大的影响。

在此,本文拟对青海的部分方言词语的语源进行初步的分析。

任何方言都是民俗的产物,任何方言也都是民俗最精彩的呈现。

方言来源于生活,精彩于生活。

站:青海方言中当然也指“站立”。

另外,它还有一个意思:“住宿”。

有个已经消失的词叫“站店”,就是“住旅舍”。

青海花儿中有这样的唱词:“尕马儿拉上着下四川,夜黑着没处儿站了;热身子趴了个冷地方,命苦着把天哈怨了。

”杠:说一个词,大家就明白了,“烟杠火冒”。

就是四处飘散的意思。

刮风了,“风沙杠着”;下雪了,“雪渣儿杠着”;磨面去了,“面杠着”。

还有一个意思,当“铲”解:“把土杠着架架车里”;“把粪杠着背斗里”。

还当“踢”解:“尻门上杠给两脚”。

就是不当它的原意“棍棒”或“垂直的道道”解。

绷:在青海方言中,它是指大睁着眼睛死盯着看。

“眼睛绷成恨猴着”,这是青海人的一句俗语。

“恨猴”是指猫头鹰,这又是一个被遗忘的词。

农村婆婆时常这样抱怨儿媳妇:“大绷着两个眼睛看着,还叫猪娃把酵头儿坛坛毁掉了。

”世:这是一个非常古老的词,古曲中就有它的影子。

就是“生就”、“长”的意思。

“世下的骨都长下的肉”,这是我在元曲中看见过的。

花儿中也有这样的唱词:“好看世在个眼睛上,心疼世在个嘴上。

”拓:这是一个非常古老又隽永的词,拓本、拓片、拓印,本是一件非常高雅的事情,青海人保留了这种高雅。

在文书上盖印泥都叫“拓”。

摁个手印叫“拓个手印”,盖个章子叫“拓个章章”。

现录某天清早两个农民在巷道中的对话:“尕保娃,你阿去唡?”“我乡上拓个章章去,拉上点贷款了买个尕手扶儿说着打划着。

”吼:这个字谁都认识,大声喊叫的意思。

在青海方言中却比大声喊叫要厉害得多,指雷霆万钧,暴跳如雷。

有句俗话叫“吼成鸡儿”。

《青海和硕特土语词汇研究》篇一一、引言青海地区,位于中国西部,拥有着丰富的文化与语言资源。

其中,和硕特土语作为该地区的一种重要语言,承载了深厚的文化底蕴和历史记忆。

本文旨在通过深入研究和探讨青海和硕特土语的词汇,揭示其语言特点、文化内涵以及其在现代社会中的价值。

二、研究背景和硕特土语是青海地区的一种方言,具有独特的语音、词汇和语法特点。

近年来,随着社会发展和文化交流的加强,和硕特土语的使用逐渐减少,相关研究也相对滞后。

因此,开展青海和硕特土语词汇研究,对于保护和传承当地文化、推动语言学和民族学研究具有重要意义。

三、研究方法本研究采用文献资料法、实地调查法和比较研究法等多种方法。

首先,通过查阅相关文献资料,了解青海和硕特土语的历史背景、发展状况及词汇特点。

其次,深入实地调查,收集当地居民使用的土语词汇,并进行分类整理。

最后,运用比较研究法,将和硕特土语词汇与普通话及其他方言词汇进行对比分析,揭示其异同和特点。

四、研究结果(一)词汇特点青海和硕特土语的词汇具有独特性、地域性和文化性等特点。

首先,其词汇构成丰富多样,包括名词、动词、形容词等各类词性;其次,其表达方式独特,具有鲜明的地域特色和文化内涵;此外,部分词汇与藏语、汉语等其他语言有一定的亲缘关系,体现了语言的传播与交流。

(二)分类整理根据词汇的意义和用法,将青海和硕特土语词汇分为日常生活类、农业类、自然类、宗教类等几大类。

其中,日常生活类词汇涉及饮食、服饰、居住等方面;农业类词汇涉及耕作、种植、收割等方面;自然类词汇则包括山川、河流、动植物等自然现象和生物;宗教类词汇则涉及当地的宗教信仰和文化传统。

(三)与普通话及其他方言的对比分析将青海和硕特土语词汇与普通话及其他方言进行对比分析,发现其存在一定程度的差异和相似性。

在表达方式上,和硕特土语具有独特性;在语义上,部分词汇与普通话及其他方言有共通之处,体现了语言的共性和交流性。

五、讨论与结论通过对青海和硕特土语词汇的研究,我们发现其具有独特的语言特点和丰富的文化内涵。

第1篇一、引言方言,作为我国五千年文明的重要组成部分,承载着丰富的历史、文化和地域特色。

在我国广袤的土地上,方言种类繁多,各具特色。

为了更好地了解和传承这些宝贵的文化遗产,本报告对我国的方言进行了全面总结,旨在揭示方言的分布、特点及其在现代社会中的地位与作用。

二、方言的分布我国方言分布广泛,大体可以分为北方方言、吴方言、湘方言、赣方言、客家方言、闽方言、粤方言和少数民族方言八大类。

以下是对各类方言的简要介绍:1. 北方方言:北方方言主要分布在黄河流域及其以北地区,以普通话为基础,但各地口音差异较大。

其中,北京话、天津话、河北话、山西话等均有独特的韵味。

2. 吴方言:吴方言主要分布在江苏、浙江、上海等长江三角洲地区,以苏州话、上海话为代表。

吴方言以软糯、悦耳著称,是江南文化的重要载体。

3. 湘方言:湘方言主要分布在湖南地区,以长沙话为代表。

湘方言语音独特,富有韵律感,被誉为“楚音”。

4. 赣方言:赣方言主要分布在江西地区,以南昌话为代表。

赣方言语音优美,语调起伏较大,具有浓厚的地域特色。

5. 客家方言:客家方言主要分布在广东、福建、江西等地区,以客家话为代表。

客家话语音独特,词汇丰富,具有鲜明的民族特色。

6. 闽方言:闽方言主要分布在福建、台湾等地区,以福州话、厦门话为代表。

闽方言以独特的声调和丰富的词汇著称,具有浓厚的海洋文化特色。

7. 粤方言:粤方言主要分布在广东、香港、澳门等地区,以广州话为代表。

粤方言语音独特,语调抑扬顿挫,富有韵律感。

8. 少数民族方言:我国少数民族方言种类繁多,如蒙古语、藏语、维吾尔语、朝鲜语等,各具特色,反映了各民族的独特文化。

三、方言的特点1. 语音特点:各地方言的语音特点各异,如声母、韵母、声调等方面的差异。

例如,吴方言的声母丰富,闽方言的声调复杂,粤方言的语调抑扬顿挫等。

2. 词汇特点:各地方言的词汇丰富,具有浓厚的地域特色。

例如,吴方言中的“阿婆”、“阿爹”等,粤方言中的“煲汤”、“叹世界”等。

《青海和硕特土语词汇研究》篇一一、引言青海和硕特地区,位于中国西部的高原上,具有深厚的历史文化和独特的语言传统。

这些传统语言和文化不仅代表着当地的民族记忆和身份认同,也记录了人类历史与文明的多元共存。

其中,和硕特土语作为该地区的重要语言之一,具有独特的语言特点和丰富的词汇资源。

本文旨在通过对青海和硕特土语词汇的研究,深入探讨其语言特征和文化内涵。

二、研究背景近年来,随着语言学和文化研究的不断发展,土语词汇的研究逐渐受到关注。

和硕特土语作为青海地区的一种重要语言,其词汇研究对于理解当地文化和历史具有重要意义。

此外,随着语言保护与传承工作的不断推进,对于特定地域、民族的语言研究和记录显得尤为迫切。

本研究基于上述背景,着重探讨青海和硕特土语的词汇特征和文化价值。

三、研究方法本研究主要采用文献资料法、实地调查法和比较研究法。

首先,通过查阅相关文献资料,了解青海和硕特土语的历史、文化背景及词汇特点。

其次,进行实地调查,收集和整理当地的土语词汇及其使用情况。

最后,运用比较研究法,将和硕特土语词汇与其他方言或语言进行对比分析,以揭示其独特性。

四、和硕特土语词汇特点(一)词汇的分类和硕特土语词汇丰富多样,主要分为名词、动词、形容词等类别。

其中,名词包括人名、地名、动植物名等;动词描述行为和动作;形容词则用于描述事物的性质和状态。

此外,还有大量副词、连词、代词等词类,共同构成了和硕特土语的词汇体系。

(二)词汇的特色1. 地域性:和硕特土语词汇具有鲜明的地域特色,反映了当地自然环境、生产生活方式和文化传统。

例如,许多与高原自然景观相关的词汇,如“雪山”、“草原”等,体现了当地独特的自然环境。

2. 独特性:和硕特土语词汇在表达上具有独特性,许多词汇在汉语和其他方言中难以找到对应的表达方式。

这些词汇反映了当地人民的独特思维方式和文化传统。

3. 历史性:部分和硕特土语词汇反映了当地的历史和文化传承,如一些古老的部落名称、神话传说等词汇。

青海方言中的吴方言成分研究

作者简介:唐晋(1986-),男,江苏宿迁人,2012级汉语言文字学研究生。

摘要:青海方言和吴方言是我国两大方言,语言学家对二者的研究与分析从未停止过。

青海有江南移民的说法一直广为流传,而且在实际生活中青海方言与吴方言也有很多相同的地方,青海方言中吴方言的影子也造成青海方言中偶尔充斥着一些吴侬软语的味道。

因此,探究青海方言中的吴方言成分成为了研究吴方言和青海方言的一条途径。

关键词:青海方言;吴方言;成分研究

一、引言

青海民间一直都有一个广泛流传的传说,认为青海的汉族有相当一部分都是江南移民。

传说内容大致是在明洪武年间,南京竹子巷曾上演过一处“大脚马猴”的演出,明朝大臣认为“大脚马猴”是在影射明马皇后脚大。

朱元璋便将南京竹子巷一带的民族发配到了青海。

因此,青海有相当一部分人认为其先祖是明洪武年间由江南迁徙而来的。

与此同时,根据《西宁方言志》中阐述内容和青海各县县志来看,尽管吴方言从汉代至今在青海不断变迁,但是依然可以窥探出青海方言中吴方言的影子。

基于当下对青海方言中吴方言

成分说法不一的情况,本文以青海方言和吴方言的概况作为切入点,通过青海方言成分的界定,青海方言与吴方言在语音、特征词上的差异,探索青海方言中存在吴方言的原因。

二、青海方言概述和吴方言概况

(一)青海方言和吴方言概说

青海方言是青海民族语言文化的凝聚,是青海各民族源远流长的文化烙印。

具体而言,青海方言是汉语区域变迁而形成的语言,是汉语言作为北方官话的一种衍生方言。

青海方言大致包含了两个方言片区,黄河以北主要是以青海西宁话为主,黄河以南则是以黄南话为主。

加之青海地区自古以来就生活着羌族、回族、撒拉族、蒙古族等,青海方言在历史上实现了多次融合,创造出了极具青海民族文化特色的语言。

我国建国以后大力推行普通话,青海方言也在不断吸收普通话中的新成分和新词汇,实现了青海方言的大融合。

吴方言又被称之为吴语、吴侬软语、吴越语、江南话等,主要以上海话、苏州话和温州话为代表,是我国七大方言之一,我国使用吴方言的人约为一亿。

最早关于吴方言的文献记载是东汉赵晖所著的《吴越春秋》和西汉刘向的《说苑》当中。

从汉代到至今千年的发展,现代吴方言的主要使用区域是我国江苏镇江以东、上海崇明岛、江苏南通、江苏靖江、江苏海门、江苏启东以及浙江的大部分地区。

由于人员迁徙、战争祸乱等原因,吴方言的使用人群对吴方言的分布也产生了

一定的影响。

(二)青海方言语音概况

由于人口迁徙、青海地区各民族语言文化的长期融合,青海方言的语音形成了一种独特的体系,是一种各民族共同使用的语言变体。

青海方言语音最明显的特点就是没有入声,形成了相对的轻生母。

具体来说,青海方言语音中韵母的前后鼻音是混淆的,也就是鼻辅音“n”和“ng”没有区别的,韵母后鼻音的“ing”“eng””ang”通常都是读作“in”“en”“an”。

例如在口头发音的时候“声音”和“身影”不分,“珍”和“蒸”不分,“成就”和“陈酒”不分。

其次,前鼻音韵母中的“un”往往都读作后鼻音的“ong”,例如“ya yun”(押韵)读作“ya yong”。

再者,平桥舌不分是青海方言的又一语言特点,“zhi”“chi”“shi”往往都读作“zi”“ci”“si”。

但是,青海方言中的大部分语音和普通话还是差异不大,唯一的区别就是青海方言语音声调与普通话“平上去入”差异很大。

根据近几年的语言学家研究,青海方言语音声调是一种逐渐递减的态势,造就了青海方言的抑扬顿挫,而且因为青海方言的发音轻柔,有一种轻快、细腻、委婉的风格。

(三)吴方言语音概况

36个声母的吴方言是全国方言中声母数目最多的,浊辅音和塞音三分是吴方言语音的最大特点。

吴方言语音特点有着苏州、温州和上海语音的特点,三种语音特点相互借鉴、

相互融合。

因此,吴方言语音声母系统主要具有浊辅音、不腭化、尖团音分化、“n”“l”不分、舌尖后音、先喉塞音等特点。

在韵母系统上,吴方言共计60个韵母,而普通话仅有39个。

绝大部分地区的吴方言都是将单元音作为主体语音。

例如“ai”“ei”“ou”等双元音韵母在吴方言中往往读作“a”“e”“o”;普通话发音时口部松弛,拖音长,吴方言则口型较紧,声音不会拖得很长。

在语音的声调上,吴方言具有了整齐的八声调,古汉语中的全部入声和平仄音韵都被保留了下来。

总体上,吴方言的发音都较为软糯,辛弃疾也曾用“醉里吴音相媚好”来展现过吴方言发音软糯柔美。

三、青海方言中的吴方言成分研究

(一)青海方言成分的界定

方言是地域性语音的发展和变化,是生活在此地域内的人们的一种生活痕迹和历史烙印。

方言的成分界定也与战争祸乱、人口迁徙等历史原因有着重要的联系。

因此,青海方言成分的界定也应当与这些问题密切联系起来。

根据中国历史史料和《青海府县志辑》的相关记载内容,早在中国时期我国北方就出现了民族混居的现象,随着战争祸乱等历史性原因,不同的民族在历史上也发生过多次大规模迁徙。

加之我国封建帝王社会的“发配边疆”制度,青海地区存在汉人,尤其是江南一带使用吴方言的汉人也就有了历史证据。

因此,青海方言的成分主要以汉族语言为主,其中不乏一些古

代词汇的成分。

很多《现代汉语词典》中的词汇都会出现在青海方言中。

同时,借助蒙古语、藏语、土族语、阿尔泰语言形成的青海方言也有这些语言成分。

诚然,最为重要的还是吴方言成分。

依据青海各县的县志记载,洪武年间确实有一大批江苏人因触犯法律被发配到青海。

青海方言中也就保留了大量吴方言的成分,例如“面色”“机溜”“懊躁”“眼热”“松活”等。

(二)青海方言与吴方言的语音比较

浊辅音和塞音三分是吴方言语音的主要特点,但是青海方言中并没有浊辅音,缺少入声。

在这些语音方面二者的区别是很大的,例如在“咬、安、业、傲、熬”等字的语音中,青海方言的声母大部分为“n”,而吴方言中声母多用“ng”;在青海方言中,复元音的单元音化较为突出,与吴方言有明显差异。

但是二者之间在语音方面还是有很多相同点的。

例如在吴方言中的“ai”“ei”“ao”“ou”等复元音韵母则突出表现为单元音化,青海方言中这一特点也较为明显;吴方言中,鼻音韵尾大多是有“ng”没“n”,或者是有“n”而没有“ng”。

青海方言语音中韵母的前后鼻音也是混淆的。

所以,尽管青海方言和吴方言在声韵、声调等反面有一些差别,但是二者之间的相同之处还是很多的。

(三)青海方言与吴方言的特征词

一般而言,青海方言与吴方言中的特征词也有很多的相

同的和不同的。

下文主要例举了青海方言与吴方言中普遍使用但是在其他语言地区很少使用的一些特征词:1.青海方言中对祖父往往称之为“阿爷”,吴方言地区中的宁波、温州、永嘉、余姚、南京等地区也是称之为“阿爷”,但是发音有细微区别。

2.青海方言中对祖母的称谓是“阿奶”,吴方言中除了上海称之为“嗯奶”以外,其他如靖江、南汇等地都称之为“阿奶”。

3.青海方言中对爸爸通常叫是“阿大”,但是在吴方言中称谓就偏多,大致有“弹弹”“阿爸”“伯伯”“爹”这几种。

4.青海方言中母亲一般叫做“阿妈”,西宁地区、湟中地区也使用“姆妈”。

吴方言中仅有上海称也称作“姆妈”,大部分称之为“无?谩薄澳?谩薄鞍⒙琛钡取?

(四)青海方言中存在吴方言成分的原因及其分析

本文从青海方言与吴方言的概括作为切入点,阐述了青海方言的主要成分,通过青海方言与吴方言的语音、特征词做了比较,明晰了青海方言与吴方言的差异和相似,探究出了青海方言中存在的吴方言成分。

究其本质来看,青海方言中存在吴方言的原因,主要还是因为江南一带人口迁徙至青海,青海方言在多年的融合中也渗透进了吴方言的部分内容;其次,吴方言在历史上曾被当做官话存在,而青海地区处于北方方言地区,就成为吴方言到官话的过渡区;此外,由于中华语言博大精深,各种语音、词义在不断嬗变中也极有可能出现雷同。

所以,青海方言中存在吴方言成分应该是

基于中华语言博大精深的基础上经过多次人口迁徙而产生的。

(作者单位:青海民族大学)。