抗真菌药物氟康唑研究新进展

- 格式:pdf

- 大小:629.60 KB

- 文档页数:9

・综述・ 抗真菌药物耐药机制的研究进展毛琼蕾陈小清房月近年来,随着抗真菌药、广谱抗生素、抗肿瘤药物、免疫抑制剂在临床上的广泛应用,条件致病菌感染发生率急剧增加,真菌的耐药性也在不断加重。

耐药真菌所致的深部感染,已成为临床治疗失败的一个重要原因,抗真菌研究面临克服真菌耐药性的问题。

本文按耐药机制发生的频率,综述相关耐药机制的研究进展。

目前研究认为,真菌耐药性的产生机制主要有以下几种:(1)真菌细胞内药物累积减少;(2)药物靶酶产生增多或靶酶结构改变;(3)靶酶的缺失,导致细胞代谢途径的改变;(4)生物被膜形成;(5)细胞壁的合成障碍;(6)细胞应激反应[1-2]。

耐药菌株的各种耐药机制既可以单独起作用,也可以两种或多种机制同时起作用。

一般情况下,参与耐药的机制越多,耐药程度越重[3]。

一、耐药真菌细胞内药物浓度的降低研究发现敏感念珠菌细胞内唑类药物的浓度约是细胞外药物的浓度的3倍,而耐药菌株胞内唑类药物的浓度反而约为胞外的一半[4]。

目前多从两个方面来解释耐药真菌细胞内药物浓度降低的现象:(1)真菌膜通透性减低,使可进入胞内的药物减少。

(2)细胞膜上参与药物外排有关的运载蛋白的表达上调,是现在认为许多耐药真菌细胞内药物浓度降低的主要原因。

目前比较明确的与外排泵有关的运载蛋白有两大类,一类是含ATP结合区的ABC转运蛋白超家族(ATP-binding cassette transporters,ABCT),其中Cdr1p(candida drug resistance protein)和Cdr2p是对唑类药物产生耐药最主要的ABCT[2]。

CDR1为白色念珠菌中最先发现的外排泵基因。

大多数对氟康唑耐药的白色念珠菌株中均发现CDR1超表达[5]。

Cdr1p的表达使白色念珠菌产生对氟康唑耐药性比Cdr2p的表达影响更大[6]。

Cdr2单独破坏株并未显示对唑类药物高度敏感,Cdr1和Cdr2同时破坏株显示对唑类药物高度敏感[7]。

ICU真菌感染早期采用氟康唑经验性治疗效果观察吴荣莲【摘要】目的:探讨ICU真菌感染患者早期采用氟康唑经验性治疗效果.方法:选取ICU收治92例危重患者,随机分为研究组、对照组.研究组早期给予氟康唑经验性治疗,对照组患者经临床诊断,确诊为真菌感染后用氟康唑进行抗真菌治疗.比较两组真菌清除率、治疗效果及药物不良反应发生率.结果:研究组患者真菌清除率、治疗总有效率均高于对照组(88.89%比47.73%,97.83%比84.78%,P<O.05).两组药物不良反应发生率比较无统计学意义(P>0.05).结论:ICU真菌感染患者早期采用氟康唑经验性治疗可提高真菌清除率和治疗效果,具有较高的安全性.【期刊名称】《华夏医学》【年(卷),期】2017(030)003【总页数】4页(P96-99)【关键词】真菌感染;氟康唑;重症监护室;经验性治疗【作者】吴荣莲【作者单位】南宁市第八人民医院,广西南宁530001【正文语种】中文【中图分类】R519ICU为危重症患者治疗场所,为医院特殊科室。

临床研究指出,ICU患者由于病情严重,加之抵抗力差,极易发生感染,而真菌感染为常见感染类型之一[1]。

真菌感染具有治疗效果差、治疗时间长、不良反应明显的特点,增加患者治疗痛苦,影响患者康复,严重者可导致死亡。

临床中抗真菌药物多在获得明显真菌感染依据下使用,而真菌检测并培养需要较长时间,一定程度上可延误患者病情治疗[2]。

本次研究采用美国弗吉尼亚大学IFI危险因素对患者进行评分,将评分>40分患者分为研究组,研究组早期经验性给予氟康唑治疗,而常规组在获得明确诊断感染依据后给予氟康唑治疗,通过比较两组患者疗效差异,探讨早期经验性给予氟康唑治疗的效果。

现报告如下。

1.1 一般资料2014年3月至2015年11月选择我院ICU收治92例危重患者为研究对象,随机分为研究组46例,对照组46例。

研究组按照美国弗吉尼亚大学IFI危险因素评分系统每天进行评分,评分>40分接受抗真菌治疗,研究组早期给予氟康唑经验性治疗,对照组患者经临床诊断,确诊为真菌导致的下呼吸道或泌尿系统感染后开展抗真菌治疗。

两性霉素B与氟康唑滴眼液联合应用治疗真菌性角膜炎效果观察两性霉素B与氟康唑滴眼液联合应用治疗真菌性角膜炎效果观察两性霉素B与氟康唑滴眼液联合应用治疗真菌性角膜炎是临床上目前临床上常用的治疗方法。

标签:两性霉素B;氟康唑;真菌性角膜炎真菌性角膜溃疡是一种严重的致盲性眼病,常发生于植物性角膜外伤后,随着皮质类固醇、抗生素的滥用,其患病率逐年上升,但治疗相对棘手。

由于大多数抗真菌药物毒性较大,眼组织穿透力小,难以奏效,病因共分为四类。

常见致病真菌,为镰刀菌和曲霉菌。

其他念珠菌属、青霉菌属和酵母菌等。

1临床表现起病缓慢,亚急性经过,刺激症状较轻,伴视力障礙。

角膜浸润灶呈白色或灰色,致密,表面欠光泽,呈牙膏样或苔垢样外观,溃疡周围有胶原溶解形成的浅沟,或抗原抗体反应形成的免疫环。

有时在角膜病灶旁可见伪足或卫星样浸润灶,病灶后可有斑块状纤维脓性沉着物。

前房积脓,呈灰白色,黏稠或呈糊状。

真菌穿透性强,进入前房或角膜穿破时易引起真菌性眼内炎。

2检查实验室检查找到真菌和菌丝可以确诊。

常用方法有角膜刮片Gram和Giemsa 染色、10%~20%氢氧化钾湿片刮片及培养均为阴性,而临床又高度怀疑者,可考虑作角膜组织活检[1]。

此外,免疫荧光染色、电子显微镜检查和PCR技术也用于真菌角膜炎的诊断。

3诊断根据角膜植物损伤史,结合角膜病灶的特征,可作出初步诊断。

4治疗编辑美国药典认可的惟一眼用抗真菌滴眼剂,众多专家一致推荐的一线眼部抗真菌药物;杀灭眼部念珠菌、曲霉菌、镰刀菌的首选治疗药物。

两性霉素B是从链丝菌培养液中分离得到的多烯类抗真菌药物。

多烯类是目前抗真菌(丝状菌、酵母菌)活性最高的药物。

多烯类药物与真菌细胞膜中的麦角固醇结合,使细胞膜通透性和电解质平衡改变,导致真菌停止生长。

由于哺乳动物细胞的细胞膜含固醇,故全身应用时可导致溶血和肾脏等器官的毒性反应。

两性霉素B在临床上应用已久,静脉注射后血中的两性霉素约>90%与血浆蛋白结合,因此不能透过血-房水屏障,且全身应用毒副作用大。

一、引言肺曲球菌(Cryptococcus neoformans)是一种广泛分布于自然界中的真菌,主要通过呼吸道传播。

该菌感染人体后,主要侵犯肺部,严重时可侵犯中枢神经系统、皮肤、骨骼等器官。

氟康唑(Fluconazole)是一种广谱抗真菌药物,对肺曲球菌具有良好的治疗效果。

本文将对肺曲球菌氟康唑治疗方案进行详细介绍。

二、诊断标准1. 临床表现:患者出现咳嗽、咳痰、胸痛、呼吸困难等症状,部分患者伴有发热、乏力、体重下降等全身症状。

2. 实验室检查:胸部X光或CT检查发现肺部感染灶,痰液、血液、脑脊液等标本中检测到肺曲球菌。

三、治疗方案1. 抗真菌药物治疗(1)初始治疗方案:氟康唑联合两性霉素B(Amphotericin B)或其衍生物,如脂质体两性霉素B(Amphotericin B lipid complex)。

(2)维持治疗方案:氟康唑联合两性霉素B治疗6-8周后,根据病情变化调整治疗方案。

(3)巩固治疗方案:在病情稳定后,可改为氟康唑单药治疗。

2. 具体用法用量(1)氟康唑:初始剂量为400mg/d,分2次口服;病情稳定后,剂量可逐渐减至200-400mg/d,分1-2次口服。

(2)两性霉素B:初始剂量为0.7-1mg/kg/d,静脉滴注,连用14-21天;病情稳定后,剂量可逐渐减至0.4-0.7mg/kg/d,连用3-6个月。

3. 治疗过程中注意事项(1)密切观察病情变化,根据病情调整治疗方案。

(2)定期复查血常规、肝肾功能、电解质等指标,及时调整药物剂量。

(3)注意药物不良反应,如肝肾功能损害、神经系统症状等,发现异常及时停药。

(4)加强营养支持,提高患者免疫力。

四、治疗方案调整1. 病情好转:患者症状明显改善,肺部感染灶缩小,可逐渐减量或停用两性霉素B,维持氟康唑治疗。

2. 病情恶化:患者症状加重,肺部感染灶扩大,需调整治疗方案,增加两性霉素B剂量或更换其他抗真菌药物。

3. 药物不良反应:出现肝肾功能损害、神经系统症状等不良反应,需及时停药,并采取相应措施处理。

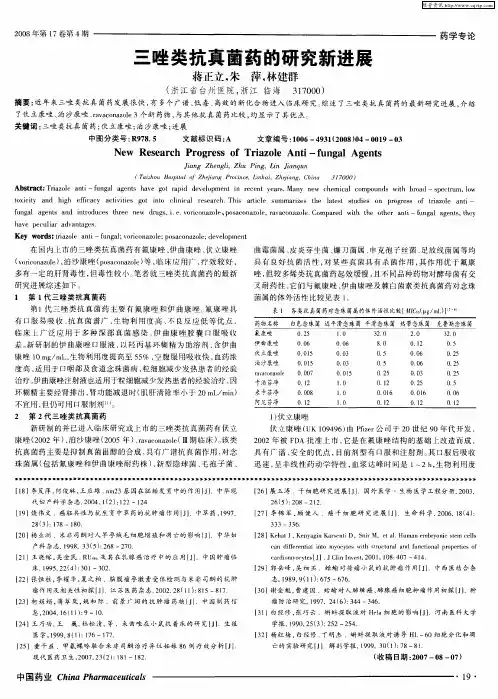

注: G-革兰阴性。

株念珠菌分离及耐药率分析《临床和实验医学杂志V ol ·4,No ·2921》王建成 许淑珍 张淑兰(首都医科大学附属北京友谊医院检验科,北京 100050)【摘 要】 目的 调查住院患者念珠菌分离率及常见抗真菌药物耐药率以指导临床合理治疗选药。

方法 用Vitek-AMS 微生物鉴定仪和科玛嘉显色培养基鉴定念珠菌,采用美国临床实验室标准委员会(NCCLS)推荐的肉汤稀释法进行药敏试验。

结果 2002、2003、2004年从住院患者标本中分离的念珠菌分别占同期总病原体8·0%、10·9%和14·5%。

921株念珠菌中白色念珠菌、热带念珠菌、光滑念珠菌、克柔念珠菌及其它念珠菌分别占56·1%、23·2%、3·9%、3·8%和13·0%。

常用抗真菌药物耐药率依次为特比奈芬(49·5%)、氟康唑(18·9%)、伊曲康唑(18·6%)、咪康唑(16·8%)、酮康唑(16·4%)、5-氟胞嘧啶(2·9%)、两性霉素B (2·3%)。

结论 2002~2004年临床标本中念珠菌分离率逐年显著上升,咪唑类抗真菌药物的耐药率较高。

【关键词】 念珠菌;抗真菌药物;耐药率中图分类号: R379·4 文献标识码: A2·3 标本来源和科室分布 从痰液分离出426株念珠菌,占46·2%;尿液313株,占34·0%;分泌物41株,占4·4%;血液18株,占2·0%,其中白色念珠菌10株,热带念珠菌3株,平滑念珠菌和克柔念珠菌各1株,其它念珠菌3株;其它标本123株,占13·4%。

内科和干部科453株,占49·2%,其中感染科108株,占11·7%;外科系统117株,占12·7%;急诊病房和ICU252株;占27·4%,其它科室99株,占10·7%。

抗真菌新药—氟康唑

张尚文;张紫洞

【期刊名称】《药学情报通讯》

【年(卷),期】1991(009)003

【摘要】氟康唑(FLUCONAZOLE)是一种新型抗真菌药。

最近美国食品药物管理局正式批准该药口服和静注用治疗隐球菌脑膜炎和各种念珠菌病。

化学结构与作用机理:氟康唑是一种双一三唑,属于咪唑类抗真菌药,可抑制真菌细胞色素P—450依赖酶,阻断细胞膜上的重要物质—麦角甾醇的合成。

活性:动物试验发现,该药在体内对多种全身性真菌病原体有抑制作用。

【总页数】2页(P9-10)

【作者】张尚文;张紫洞

【作者单位】不详;不详

【正文语种】中文

【中图分类】R978.5

【相关文献】

1.抗真菌新药—氟康唑 [J], 谭玲

2.FDA批准外用抗真菌新药艾氟康唑 [J], 张翼

3.抗真菌新药—氟康唑 [J], 傅洁民

4.双三唑类抗真菌新药-氟康唑 [J], 雷招宝

5.抗真菌新药氟康唑致突性与致畸研究 [J], 毕洁;印木泉;陆敦;贺清玉

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

治疗马拉色菌毛囊炎的药物选择伊曲康唑与氟康唑让我们来了解一下马拉色菌毛囊炎。

这是一种由马拉色菌引起的皮肤感染,通常表现为红色皮疹、脓疱和瘙痒。

马拉色菌毛囊炎是一种常见的皮肤病,但幸运的是,它通常可以通过适当的药物治疗得到有效控制。

另一方面,氟康唑也是一种抗真菌药物,它主要用于治疗念珠菌感染和其他真菌感染。

氟康唑通过抑制真菌细胞色素P450酶的活性,从而抑制真菌生长和繁殖。

与伊曲康唑相比,氟康唑的渗透性较差,因此在治疗马拉色菌毛囊炎方面的效果可能不如伊曲康唑。

从细节处理的角度来看,伊曲康唑和氟康唑在化学结构、药代动力学特性以及副作用方面都存在差异。

伊曲康唑属于三唑类抗真菌药物,其分子结构中含有三个唑环,这使得它具有更强的抗真菌活性。

伊曲康唑的药代动力学特性表现为较长的半衰期,这意味着它可以持续抑制真菌生长,提高治疗效果。

伊曲康唑的副作用相对较少,这使得它在治疗马拉色菌毛囊炎时具有较高的安全性。

相比之下,氟康唑属于咪唑类抗真菌药物,其分子结构中含有咪唑环。

虽然氟康唑也具有抗真菌活性,但其渗透性相对较差,这可能影响到它在治疗马拉色菌毛囊炎时的效果。

氟康唑的副作用包括恶心、呕吐、腹泻等消化系统症状,以及头痛、皮疹等皮肤症状。

这些副作用可能会影响患者的生活质量,因此在使用氟康唑治疗马拉色菌毛囊炎时,需要权衡利弊。

从语言表达的角度来看,本文力求以简洁、明了的文字描述伊曲康唑与氟康唑在治疗马拉色菌毛囊炎方面的差异。

为了提高文章的可读性,我将在论述过程中使用比喻、举例等手法,使得抽象的概念更加具象化。

例如,在描述伊曲康唑的药代动力学特性时,我可以这样表达:“伊曲康唑如同一位马拉松运动员,拥有持久的耐力,能够在整个治疗过程中保持稳定的抗真菌活性。

”在探讨治疗马拉色菌毛囊炎的药物选择时,我们需要对伊曲康唑与氟康唑进行深入的比较和分析。

这两种药物在抗真菌治疗中均占有一席之地,但它们在适应症、药代动力学特性和副作用方面存在着显著的差异。

氟康唑治疗隐球菌脑膜炎的临床分析摘要目的探讨氟康唑治疗隐球菌脑膜炎的临床疗效。

方法50例隐球菌脑膜炎患者,随机分为对照组和研究组,各25例。

研究组给予氟康唑治疗,对照组采用两性酶素B治疗,观察两组疗效。

结果研究组的脑脊液隐球菌菌数下降程度较对照组明显,差异有统计学意义(P<0.05);两组临床疗效比较差异无统计学意义(P>0.05)。

结论氟康唑对隐球菌脑膜炎的治疗有一定的疗效,起效较快,但若长期使用可能会产生耐药性,降低氟康唑的敏感性,因此对于氟康唑的应用还需深入研究。

关键词隐球菌脑膜炎;氟康唑;临床分析隐球菌脑膜炎,简称隐脑,是由隐球菌侵犯中枢神经系统所致,该病早期误诊率较高,而晚期又缺乏有效的药物治疗,因此,病死率较高。

近年来,随着艾滋病及人类免疫缺陷病毒患病率上升及糖皮质激素等药物的广泛使用,隐脑的患病率逐年上升。

目前一种新型抗菌类药物氟康唑逐渐应用于隐脑的治疗中,并取得较好成效[1]。

本文为研究氟康唑治疗隐脑的临床疗效,对50例隐脑患者进行研究,现报告如下。

1 资料与方法1. 1 一般资料选取50例近2年本院接收的隐球菌脑膜炎患者,入选患者的血清抗-HIV阴性,患者脑脊液隐球菌涂片或(和)脑脊液培养阳性,患者表现为体温不稳定上升、身体发热,患者的脑脊液压力均较高。

将50例患者随机分为对照组和研究组,各25例。

研究组女9例,男16例,年龄18~64岁,平均年龄(40.4±8.6)岁,发病时间1 d~11周,平均发病时间(5.3±2.1)周,脑脊液隐球菌数(4866±6693)/ml;对照组女8例,男17例,年龄17~66岁,平均年龄(41.5±8.7)岁,发病时间4 d~12周,平均发病时间(5.9±2.2)周,脑脊液隐球菌数(2103±3585)/ml。

两组患者性别、年龄、脑脊液隐球菌数等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

第1篇摘要氟康唑(Fluconazole)是一种广谱抗真菌药物,具有高效、低毒等优点,广泛应用于治疗各种真菌感染。

本文主要介绍了氟康唑的合成工艺设计,包括原料选择、反应条件、设备选型、工艺流程以及质量标准等内容。

一、引言氟康唑作为一种重要的抗真菌药物,具有广谱、高效、低毒等优点,广泛应用于治疗各种真菌感染,如念珠菌病、隐球菌病等。

随着医疗技术的不断发展,对氟康唑的需求量也在不断增加。

因此,研究氟康唑的合成工艺具有重要意义。

二、原料选择1. 酮戊二酸二乙酯(EDA):EDA是合成氟康唑的关键原料,它可以通过乙酰乙酸乙酯和乙醇在酸性催化剂作用下制备。

2. 2-氯-4-硝基苯甲酸乙酯(CNE):CNE是EDA的替代品,也可用于合成氟康唑。

3. 硼氢化钠(NaBH4):NaBH4作为还原剂,可以将EDA还原成氟康唑。

4. 硼酸(B2O3):硼酸用于调节反应条件,提高反应产率。

5. 其他原料:包括催化剂、溶剂、干燥剂等。

三、反应条件1. 反应温度:40-60℃2. 反应时间:4-6小时3. 催化剂:对甲苯磺酸4. 溶剂:乙腈或四氢呋喃5. pH值:酸性四、设备选型1. 反应釜:采用三口烧瓶,容量为10L,材质为不锈钢。

2. 冷凝器:采用回流冷凝器,材质为不锈钢。

3. 真空泵:用于脱除反应体系中的溶剂。

4. 蒸馏装置:用于分离反应产物。

5. 滤过装置:用于分离固体产物。

五、工艺流程1. 预处理:将EDA、CNE、NaBH4等原料按照一定比例混合,加入反应釜中。

2. 加热:将反应釜加热至40-60℃,维持反应时间4-6小时。

3. 冷却:反应结束后,将反应体系冷却至室温。

4. 脱除溶剂:采用真空泵将反应体系中的溶剂脱除。

5. 分离:采用蒸馏装置将反应产物与未反应原料分离。

6. 干燥:采用滤过装置将分离后的产物进行干燥。

7. 粉碎:将干燥后的产物进行粉碎,得到氟康唑粗品。

六、质量标准1. 氟康唑含量:≥98%2. 水分含量:≤0.5%3. 残留溶剂:≤0.1%4. 重金属含量:≤10ppm5. 灰分:≤0.1%七、结论本文对氟康唑的合成工艺进行了详细的设计,包括原料选择、反应条件、设备选型、工艺流程以及质量标准等内容。

治疗马拉色菌毛囊炎伊曲康唑与氟康唑哪个更有效让我们了解一下马拉色菌毛囊炎。

马拉色菌毛囊炎是一种由马拉色菌引起的皮肤感染,主要表现为红色丘疹、脓疱和瘙痒。

这种病症在青少年和成年人群中较为常见,且男性患者较多。

马拉色菌毛囊炎的治疗主要依赖于抗真菌药物,其中伊曲康唑和氟康唑是两种常用的抗真菌药物。

氟康唑也是一种抗真菌药物,属于咪唑类抗真菌药物。

它通过抑制真菌细胞色素P450酶的活性,从而抑制真菌的生长和繁殖。

氟康唑在治疗马拉色菌毛囊炎方面也具有一定的疗效,能够缓解症状,但治疗过程中可能出现一些不良反应,如皮疹、瘙痒等。

那么,伊曲康唑和氟康唑哪个更有效呢?根据现有的临床研究和文献资料,伊曲康唑在治疗马拉色菌毛囊炎方面的疗效要优于氟康唑。

伊曲康唑的抗菌谱更广,能够有效抑制多种真菌的生长,而氟康唑的抗菌谱相对较窄。

伊曲康唑在治疗过程中的不良反应较少,患者耐受性较好,而氟康唑治疗过程中可能出现一些不良反应,如皮疹、瘙痒等。

在探索伊曲康唑与氟康唑在治疗马拉色菌毛囊炎方面的疗效对比时,我们应当明确这两种药物的药理特性以及它们在临床实践中的应用情况。

伊曲康唑,作为一种广谱的抗真菌药物,其作用机制是通过抑制真菌细胞色素P450酶,从而干扰真菌的甾体合成,导致真菌生长受阻。

它的优势在于对多种真菌都有较强的抑制作用,包括那些对其他抗真菌药物产生耐药性的菌株。

在治疗马拉色菌毛囊炎时,伊曲康唑因其较强的抗菌活性和较少的副作用,成为了首选药物之一。

氟康唑,同样属于咪唑类抗真菌药物,其作用机制与伊曲康唑相似,也是通过抑制真菌细胞色素P450酶来发挥抗真菌作用。

氟康唑在治疗念珠菌感染和其他某些真菌感染方面表现出色,但在治疗马拉色菌毛囊炎方面的疗效则稍逊于伊曲康唑。

药物的维持治疗时间也是疗效比较的一个方面。

伊曲康唑通常需要连续使用数周,而在某些情况下,氟康唑的维持治疗时间可能更短。

这可能会影响到患者的生活质量和治疗的便利性。

在临床研究中,关于伊曲康唑与氟康唑治疗马拉色菌毛囊炎的疗效比较,有许多研究提供了不同的结果。

抗真菌药物的研发史一、早期探索阶段:与真菌斗争的开端。

在很久以前,人们就意识到真菌能给我们带来不少麻烦。

比如说,脚癣,很多人都得过,那种又痒又难受的感觉可不好受。

那时候,人们对于抗真菌的认识还很有限,只能用一些土办法来对付。

像用醋泡脚来缓解脚癣的瘙痒,这就是早期人们对抗真菌的一种尝试。

但这些土办法效果并不总是很理想,所以科学家们就开始琢磨,能不能找到专门对付真菌的药物?早期的探索就像在黑暗中摸索,科学家们尝试了各种各样的物质,看看哪些能对真菌起到抑制作用。

就好比做实验,把不同的东西放在有真菌的培养皿里,看看真菌的生长会不会受到影响。

二、重要突破阶段:第一种抗真菌药物的诞生。

经过不断地努力,终于有了重大突破!第一种抗真菌药物出现了,那就是灰黄霉素。

这可是一个了不起的发现!灰黄霉素主要是用来治疗皮肤癣菌感染的,像头癣、体癣这些。

比如说,以前有的人头上长了癣,又痒又难看,用了灰黄霉素之后,情况就慢慢好转了。

这个发现给了科学家们很大的信心,让他们知道沿着这个方向继续研究,肯定能找到更多更好的抗真菌药物。

就像打开了一扇新的大门,后面的路越来越宽了。

三、发展壮大阶段:多种抗真菌药物纷纷登场。

随着研究的深入,越来越多的抗真菌药物被研发出来。

比如说酮康唑,它的应用范围就比较广,不仅能治疗皮肤真菌感染,对一些深部真菌感染也有一定的效果。

比如有的患者肺部感染了真菌,用酮康唑治疗后,症状得到了缓解。

还有氟康唑,这也是一种很常用的抗真菌药物。

它在治疗念珠菌感染方面表现出色。

像女性常见的霉菌性阴道炎,很多时候就是念珠菌在捣乱,氟康唑就能发挥它的作用,帮助患者减轻痛苦。

这些药物的出现,让我们对抗真菌有了更多的选择,就像我们有了更多的武器来对抗真菌这个“敌人”。

四、现代创新阶段:更精准、更高效的抗真菌药物研发。

到了现代,科技越来越发达,抗真菌药物的研发也进入了一个新的阶段。

科学家们现在致力于研发更精准、更高效、副作用更小的药物。

1.1 标本来源 2003年5月至2005年6月临床各科送检的各类标本,同一病人标本2次以上分离出同种真菌,结合临床表现确证后按一株计算,共分离出144株真菌。

1.2 方法 将标本接种在沙保弱培养基中,28℃培养48小时后出现酵母样菌落,涂片革兰氏染色镜检为酵母样真菌后,按真菌鉴定的操作要求,用无菌生理盐水配成2个麦氏单位的菌液,接种在APl220C 真菌鉴定板及ATB2Fungus 真菌药敏板上,28℃,48小时,在A TB 微生物鉴定仪上读取结果。

1.3 药敏试验 应用法国生物-梅里埃公司ATBFungus 药敏卡测试,药物:5-氟胞嘧啶(5-FC),两性霉素B(AMB),制霉菌素(NYT),咪康唑(MIC),益康唑(ECO),酮康唑(KTC),按NCCLS 标准判定。

1.4 质控菌株 白色念珠菌ATCCl4503,热带念珠菌A TCCl4085由中国药品生物制品鉴定所提供。

3.2 白色念珠菌在真菌感染中分离率最高,为54.9%,同国外报道的基本一致[3],次之是热带念珠菌、克柔念珠菌、光滑念珠菌,分别为10.4%、9.1%、6.2%。

念珠菌是条件致病菌,寄居在正常人皮肤、口腔、呼吸道、泌尿生殖(下转91页)3.3 药敏结果5-氟胞嘧啶,两性霉素B,制霉菌素对真菌的耐药率均低于唑类抗真菌药。

真菌对两性霉素B 的敏感性较高,达到97.9%,但在用药过程中应注意观察药物的的肾毒性和其它不良反应。

144株真菌对益康唑、咪康唑、酮康唑的耐药率为12.5%、13.0%、16.0%,显示真菌对唑类药物的耐药率增高,目前认为是细胞膜对唑类药物通透性的改变及靶酶改变,使该药未能有效抑制念珠菌生长。

唑类抗真菌药抗菌谱广,对人体细胞色素p-450的亲合力低而影响肝酶较轻,毒性小[4]。

重庆医科大学学报2007年第32卷第4期(Journal of Chongqing Medical University 2007.V ol.32 No.4) 110株念珠菌的菌种鉴定及药敏试验 周汛,李桂明 (重庆医科大学附属第一医院皮肤性病科,重庆400016)【摘要】目的:了解我院皮肤、粘膜念珠菌感染的菌种分布及其对两性霉素B 、酮康唑、咪康唑、伊曲康唑、氟康唑、5-氟胞嘧啶及特比奈芬的体外敏感性。