抗菌药物的主要作用机制

- 格式:ppt

- 大小:761.50 KB

- 文档页数:31

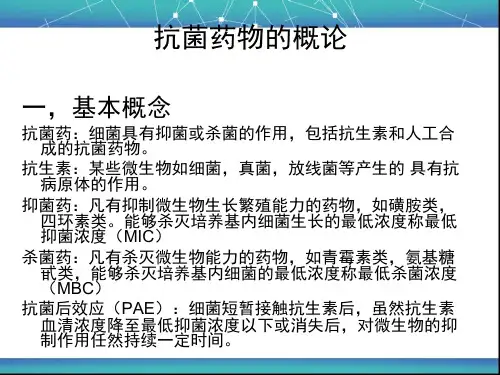

简述抗菌药物作用机制抗菌药物是指能够抑制或杀灭细菌的药物。

它们通过作用于细菌的生命周期的不同阶段来产生抗菌效果。

抗菌药物的作用机制可以根据对细菌的不同作用方式进行分为以下几类:1.抗菌药物的细胞壁阻断机制:细菌细胞壁是细菌的外部保护层,它可以维持细菌的形态和稳定性,并起到阻止外界物质进入细菌内部的作用。

细菌细胞壁的主要成分是肽聚糖物质。

抗菌药物如β-内酰胺类和青霉素类通过抑制细菌细胞壁合成的酶的活性,阻断了肽聚糖的合成,导致细菌细胞壁的构建受到阻碍,最终导致细菌死亡。

2.抗菌药物的DNA/RNA阻断机制:DNA和RNA是细菌的遗传物质,它们在细菌生长和繁殖过程中起到重要的作用。

抗菌药物如喹诺酮类和利福霉素通过与细菌DNA或RNA发生特异性结合,阻碍了核酸的复制和转录过程,从而阻止细菌生长和繁殖,最终导致细菌死亡。

3.抗菌药物的蛋白质合成抑制机制:细菌的生长和繁殖过程中需要合成大量的蛋白质,包括酶、结构蛋白等。

抗菌药物如氨基酸类和氨基甘露醇通过与细菌的核糖体结合,阻止蛋白质的合成过程,从而抑制细菌的生长。

4.抗菌药物的细胞膜破坏机制:细菌细胞膜是细菌内外环境的隔离屏障,它具有保护细菌的作用。

一些抗菌药物如胺碘酮等可以通过破坏细菌细胞膜的完整性,导致细菌内外物质交换的紊乱,细胞内外环境失衡,最终导致细菌死亡。

需要注意的是,抗菌药物的作用机制并非只有一种,很多抗菌药物可能同时具有多种作用机制。

此外,在临床应用中,抗菌药物的选择和使用要根据具体的细菌类型以及感染部位、感染严重程度等因素进行合理调整。

不同的细菌对抗菌药物的敏感性也有所不同,因此需要进行药敏试验,选择最合适的抗菌药物来治疗感染。

值得一提的是,在临床应用抗菌药物时需要谨慎使用,避免滥用和不当使用抗菌药物。

滥用和不当使用抗菌药物容易导致细菌耐药性的产生和传播,加重了治疗难度和风险。

因此,合理使用抗菌药物、避免滥用和不当使用是非常重要的。

同时,促进研发和应用新型抗菌药物也是解决细菌耐药性问题的关键措施之一。

简述抗菌药物的作用机制。

抗菌药物是一类用于治疗或预防细菌感染的药物。

它们通过不同的作用机制来抑制或杀死细菌,从而帮助治疗感染疾病。

一种常见的抗菌药物作用机制是靶向细菌的细胞壁合成。

细菌细胞壁对于其生存和繁殖至关重要,而这类药物可以干扰细菌细胞壁的合成过程,导致细菌细胞壁的破裂和死亡。

例如,β-内酰胺类抗生素如青霉素和头孢菌素通过抑制一种叫做转肽酶的酶来阻断细菌细胞壁的合成。

另一种常见的作用机制是靶向细菌的蛋白质合成。

细菌需要合成新的蛋白质来维持其生理功能,而抗菌药物可以通过干扰细菌蛋白质的合成过程来杀死细菌。

例如,氨基糖苷类抗生素如庆大霉素和链霉素可以结合到细菌的核糖体上,阻止细菌合成蛋白质。

还有一些抗菌药物通过破坏细菌的DNA和RNA来发挥作用。

这些药物可以与细菌的DNA和RNA结合,干扰其复制和转录过程,从而阻止细菌的生长和繁殖。

例如,氟喹诺酮类抗生素如氧氟沙星和诺氟沙星可以抑制细菌DNA酶的活性,从而阻止细菌DNA复制。

除了以上几种作用机制,还有一些抗菌药物通过抑制细菌代谢,干扰细菌的能量产生和代谢途径来抑制细菌生长。

例如,磺胺类抗生素如

磺胺甲噁唑和联苯苄胺可以竞争性地抑制细菌对于二氢叶酸的合成。

需要注意的是,随着时间的推移,细菌对抗菌药物的耐药性越来越普遍。

这是由于细菌的基因突变和水平基因转移等机制导致的。

因此,合理使用抗菌药物、遵守医生的建议以及加强细菌耐药性监测和控制非常重要。

抗菌药物合理应用试题及答案试题一:1. 请简要解释抗菌药物的作用机制。

答案:抗菌药物是一类能够抑制或杀灭细菌、真菌、病毒或寄生虫等微生物的药物。

其作用机制主要有以下几种:抑制细菌细胞壁合成、破坏细菌细胞膜、干扰细菌核酸合成、阻断蛋白质合成和抑制酶活性等。

2. 请列举三种常见的抗菌药物,并简要介绍其临床应用。

答案:常见的抗菌药物包括青霉素、头孢菌素和氟喹诺酮类药物。

青霉素广谱抗生素主要用于治疗呼吸道、泌尿道和皮肤软组织感染;头孢菌素可用于治疗中耳炎、骨关节感染等感染性疾病;氟喹诺酮类药物对革兰氏阳性和阴性细菌具有广谱杀菌作用,在上呼吸道感染、泌尿道感染等方面有较好的疗效。

3. 简述抗菌药物滥用的危害,并提出应对措施。

答案:抗菌药物滥用会导致多种危害,如细菌耐药性增加、不良反应加重、医疗费用增加等。

应对措施包括加强抗菌药物的合理使用宣传教育,提高医务人员的用药合理性和减少滥用情况,完善监管制度,推广感染控制措施,加强新型抗菌药物的研发等。

试题二:1. 请简要概述多重耐药菌的定义及其对公共卫生的影响。

答案:多重耐药菌是指对多种抗菌药物产生耐药性的细菌。

它们对公共卫生造成严重影响,因为常规药物难以治疗并产生交叉感染的风险增加,导致疾病的传播更加困难,并增加了治疗难度和费用。

2. 请列举两种常见的多重耐药菌,并简要介绍其抗药机制。

答案:两种常见的多重耐药菌包括甲氧西林耐药金葡菌(MRSA)和产超广谱β-内酰胺酶肺炎克雷伯菌(ESBL-EC)。

MRSA通过产生皮肤粘附因子和外毒素等逃避免疫系统攻击,并通过装载外源性基因获得耐药基因;ESBL-EC则通过产生β-内酰胺酶来分解抗菌药物,使其失去有效杀菌作用。

3. 针对多重耐药菌的控制措施有哪些?答案:控制多重耐药菌的措施包括:加强医疗机构感染控制措施,如手卫生、环境卫生管理等;推广合理使用抗菌药物的原则;开展耐药性监测与研究;鼓励研发新型抗菌药物;加强医务人员和公众对多重耐药菌相关知识的宣传和教育等。

简述抗菌药物作用机制抗菌药物是一类能够抑制或杀灭细菌的化学药物。

它们通过干扰细菌的生长、代谢以及其它关键的细胞过程来发挥作用。

下面将简要介绍几种常见的抗菌药物的作用机制。

1.β-内酰胺类抗生素:包括青霉素、头孢菌素等。

它们的作用机制主要是通过抑制细菌细胞壁的合成。

细菌细胞壁是维持细菌形态的关键结构,这类药物可以抑制细菌所必需的细胞壁合成酶,导致细菌细胞壁的密度和强度降低,最终导致细菌死亡。

2.氨基糖苷类抗生素:如庆大霉素、新霉素等。

它们的作用机制是通过抑制细菌蛋白质合成。

这类药物可以结合到细菌的核糖体组分上,阻止核糖体上的转化过程,从而抑制蛋白质的合成。

细菌无法正常合成所需的蛋白质,无法进行正常的生理功能,最终导致细菌死亡。

3.金黄色葡萄球菌耐药抗生素:如万古霉素、利奈唑胺等。

这类抗菌药物的作用机制是通过影响细菌的DNA复制和RNA合成。

它们可以结合到细菌DNA或RNA的特定区域,阻断其正常的复制和合成过程,从而阻碍细菌的生长和繁殖,最终导致细菌死亡。

4.抗代谢药物:如磺胺类抗生素、氟喹诺酮类抗生素等。

这些药物的作用机制主要是通过影响细菌的代谢过程。

磺胺类抗生素可以抑制细菌的二氢叶酸合成酶,阻断细菌对二氢叶酸的合成过程,从而干扰细菌的核酸和蛋白质的合成。

氟喹诺酮类抗生素则是通过抑制细菌DNA潮解酶,影响细菌DNA的超拧和解,干扰细菌DNA的合成和修复。

总结来说,抗菌药物的作用机制主要包括抑制细菌细胞壁合成、抑制细菌蛋白质合成、影响细菌的DNA复制和RNA合成以及干扰细菌的代谢过程。

不同的抗菌药物针对不同的作用靶点,发挥抑菌或杀菌的作用,最终达到治疗感染疾病的目的。

但应注意的是,随着细菌的耐药性逐渐增加,抗菌药物的有效性也受到一定的影响。

因此,在合理使用抗菌药物的前提下,还应加强预防控制措施,以减少细菌的耐药性发展。

抗菌药物作用机制1. 引言抗菌药物是用于治疗细菌感染的药物,通过干扰细菌的生长、繁殖和代谢过程来发挥治疗作用。

本文将介绍抗菌药物的作用机制,包括抗菌药物与细菌的相互作用、抗菌药物的分类以及常见的抗菌药物作用机制。

2. 抗菌药物与细菌的相互作用当抗菌药物与细菌相互作用时,可以发生多种作用方式,包括:•抑制细菌细胞壁合成:某些抗菌药物可以干扰细菌细胞壁的合成,导致细菌不能正常地生长和繁殖。

典型的例子是青霉素类药物,它们能够抑制细菌的横纹肌动蛋白合成,从而导致细菌细胞壁的合成受阻。

•干扰细菌蛋白合成:抗菌药物可以通过抑制细菌蛋白质的合成来发挥抗菌作用。

例如,氨基糖苷类抗菌药物能够与细菌的核糖体结合,阻断蛋白质合成进程。

•干扰细菌DNA复制和转录:某些抗菌药物可以与细菌的DNA结合,阻断DNA复制和转录过程,进而阻止细菌的生长和繁殖。

喹诺酮类药物是常用的代表,它们能够与细菌DNA酶结合,阻止DNA链的合成和复制。

•干扰细菌代谢过程:部分抗菌药物可以干扰细菌的代谢过程,从而抑制细菌的生长和繁殖。

例如,磺胺类药物可以阻断细菌产生二氢叶酸的代谢途径,从而影响细菌的核酸和蛋白质合成。

3. 常见的抗菌药物分类根据抗菌药物的作用机制和抗菌谱,抗菌药物可以分为以下几类:•β-内酰胺类抗生素:包括青霉素、头孢菌素等,它们通过抑制细菌细胞壁的合成来发挥抗菌作用。

•大环内酯类抗生素:如红霉素、阿奇霉素等,它们通过抑制细菌的蛋白质合成来发挥抗菌作用。

•氨基糖苷类抗生素:如庆大霉素、丁胺卡那霉素等,通过抑制细菌的蛋白质合成来发挥抗菌作用。

•喹诺酮类抗生素:包括环丙沙星、左氧氟沙星等,通过阻断细菌的DNA复制和转录来发挥抗菌作用。

•磺胺类抗生素:如甲氧苄啶、磺胺嘧啶等,通过干扰细菌的代谢途径来发挥抗菌作用。

4. 抗菌药物作用机制的研究进展随着生物技术和分子生物学的发展,对于抗菌药物作用机制的研究也取得了很大的进展。

研究者通过分析抗菌药物与细菌的相互作用,揭示了更多的作用机制和新的靶点,为抗菌药物的设计和研发提供了新的思路。

抗菌药物的作用机制和应用原则抗菌药物是一类用于治疗或预防细菌感染的药物,其作用机制主要包括抑制细菌生长和杀灭细菌。

在应用抗菌药物时,需要遵循一定的应用原则,以确保其有效性和安全性。

一、抗菌药物的作用机制1. 抑制细菌生长:抗菌药物可以通过不同的方式抑制细菌的生长。

其中,静菌抑制是常见的机制,通过干扰细菌细胞壁合成、RNA或蛋白质合成等途径,阻止细菌的生长和繁殖。

2. 杀灭细菌:有些抗菌药物可以直接杀灭细菌。

这些抗菌药物通过破坏细菌核酸或细胞膜结构,引起细菌死亡。

常见的杀菌药物包括庆大霉素、氨基糖苷类等。

二、抗菌药物的应用原则1. 按病原体敏感性选择药物:在使用抗菌药物时,应根据不同的细菌对药物的敏感性进行选择。

临床上常利用药敏试验来评估细菌对抗菌药物的敏感性。

选择敏感的药物可以提高治疗效果,并减少耐药菌株的出现。

2. 确定适当的剂量和疗程:抗菌药物的剂量和疗程应根据感染类型、患者特点以及细菌药物敏感性等因素来确定。

过低的剂量可能导致治疗失败,而过高的剂量则可能增加药物的不良反应。

3. 严格控制使用指征:抗菌药物的使用应严格控制使用指征。

不合理的使用会导致细菌耐药性的产生和传播。

一般来说,抗菌药物主要用于细菌感染,而对病毒感染无效。

4. 注意交叉耐药问题:交叉耐药是指某些细菌对多种抗菌药物产生耐药性。

为了避免交叉耐药问题,应合理选择抗菌药物,避免药物滥用。

5. 关注不良反应与安全性:抗菌药物使用过程中,需要密切关注患者是否出现不良反应,并采取相应的措施,比如及时调整药物剂量或转换药物。

此外,孕妇、老年人和儿童对抗菌药物的安全性需特别注意。

6. 合理的联合用药:有时,联合用药可以提高治疗效果或减少耐药性的发展。

但联合用药也需要慎重选择,并注意药物之间的相互作用。

7. 加强用药监测与管理:为了有效应用抗菌药物,医疗机构应加强对抗菌药物的监测与管理。

建立抗菌药物应用评价体系,制定相关的管理制度,避免滥用和不当使用,提高抗菌药物的使用效益。

抗菌药抑制细菌生长和繁殖在当今医疗领域,细菌感染已经成为一个严重的问题。

抗菌药物的发现和广泛应用改变了人们对待细菌感染的方式。

抗菌药物能够抑制细菌的生长和繁殖,从而促使人们恢复健康。

本文将详细讨论抗菌药物的作用机制以及对细菌生长和繁殖的抑制效果。

抗菌药物主要通过以下几种方式抑制细菌的生长和繁殖:1. 阻断细菌的细胞壁合成:细菌细胞壁的合成是细菌能够存活和繁殖的关键过程。

抗菌药物可以通过抑制特定酶的活性,阻断细菌细胞壁的合成。

这样一来,细菌的生长和繁殖能力就会受到很大的抑制。

例如,青霉素类药物就是通过抑制细菌细胞壁的合成而发挥抗菌作用的。

2. 干扰细菌的核酸合成:细菌的核酸合成是细菌繁殖所必需的过程。

抗菌药物可以通过与细菌DNA或RNA结合,阻断核酸的合成,从而抑制细菌的繁殖。

例如,磺胺类药物就是通过干扰细菌的二氢叶酸合成,从而阻断核酸合成的。

3. 抑制细菌的蛋白质合成:蛋白质合成是细菌生长和繁殖所必需的过程。

抗菌药物可以通过与细菌的核糖体结合,阻断蛋白质的合成,从而抑制细菌的生长和繁殖。

例如,氨基糖苷类药物就是通过作用于细菌的核糖体,阻断蛋白质合成而发挥抗菌作用的。

抗菌药物的抑菌作用不仅仅局限于细菌的生长和繁殖阶段,还可以影响细菌毒力的发挥和对宿主细胞的侵袭能力。

通过干扰细菌毒素的合成或抑制其对宿主细胞的附着和入侵,抗菌药物能够有效地减轻细菌感染的症状,并帮助患者恢复健康。

然而,随着抗菌药物的广泛使用,细菌对抗菌药物的耐药性也日益增强。

耐药性的出现主要是由于细菌的基因突变或基因水平的水平转移所导致的。

这使得原本有效的抗菌药物在治疗细菌感染时逐渐失去了效果。

因此,合理使用抗菌药物,减少滥用和过度使用,对于延缓细菌耐药性的发展非常重要。

总之,抗菌药物通过阻断细菌的生长和繁殖,从而发挥抑制细菌的效果。

然而,随着细菌的耐药性不断增强,合理使用抗菌药物成为了当前亟需解决的问题。

只有通过合理的使用和管理,我们才能更好地利用抗菌药物来治疗细菌感染,保障人民的健康。

简述抗菌药作用机制抗菌药是一类用于治疗和预防细菌感染的药物,其作用机制多种多样,主要针对细菌的特定结构和功能进行干扰或破坏,从而达到抑制或杀灭细菌的目的。

以下是抗菌药常见的几种作用机制:1. 干扰细胞壁合成细菌的细胞壁主要由肽聚糖构成,是细菌的重要保护结构。

抗菌药通过干扰细胞壁的合成,降低细胞壁的坚韧性,导致细菌细胞壁缺损,细菌水分由外环境不断渗入高渗的菌体内,致细菌膨胀,变形死亡。

常见的这类药物有β-内酰胺类、万古霉素等。

2. 损伤细胞膜细菌的细胞膜是由磷脂双分子层构成的膜结构,具有选择透过性,控制着细胞内外物质的运输和能量转换。

抗菌药通过破坏细胞膜的完整性或抑制其功能,导致细菌内外物质交换受阻,能量代谢失调,生长受到抑制甚至死亡。

例如,阳离子抗菌药和某些表面活性剂、染料等能插入磷脂分子间的疏水结合部或嵌入膜的亲水层,使膜结构破坏,导致细胞死亡。

3. 干扰蛋白质合成细菌的蛋白质合成需要多种酶的参与,抗菌药通过抑制这些酶的活性或干扰蛋白质合成的其他环节,使细菌不能正常合成蛋白质,从而抑制细菌的生长和繁殖。

例如,大环内酯类、林可霉素等通过与核糖体不可逆结合,干扰延长因子G的功能而抑制细菌蛋白质的合成。

又如四环素类抗生素能抑制氨基酰-tRNA与核糖体A位上的结合,影响肽酰-tRNA的移位和多肽链的延长。

4. 抑制核酸合成核酸是细菌生长和繁殖的基础,抗菌药通过抑制核酸的合成,影响DNA复制、转录和翻译等过程,从而抑制细菌的生长和繁殖。

例如喹诺酮类抗菌药主要通过抑制DNA回旋酶和拓扑异构酶Ⅳ的活性,导致DNA复制受阻,抑制细菌的生长。

又如磺胺类药物能抑制二氢叶酸合成酶活性,使二氢叶酸不能转变为四氢叶酸,后者是合成核酸分子的必需物质,因此抑制了核酸的合成。

5. 破坏细胞壁自溶某些细菌在生长过程中会释放自溶素,诱导自身死亡。

抗菌药可以抑制自溶素的产生或者激活自溶系统,使细菌自溶或被机体免疫防御系统所清除。

例如青霉素可抑制细菌细胞壁的自溶酶的活性而使细菌自溶或细胞壁水解。

归纳总结抗菌药物的作用机制

抗菌药物是用于杀死或抑制细菌生长的药物,其作用机制多种多样,主要可以分为以下几类:

抑制细菌细胞壁合成:一些抗菌药物通过抑制细菌细胞壁的合成来达到杀菌作用,如青霉素类、头孢菌素类等。

这些药物通过与细菌细胞壁上的靶点结合,抑制细胞壁的合成,使细菌细胞壁缺损,水分由外环境不断渗入高渗的菌体内,致细菌膨胀变形死亡。

增加细菌细胞壁自溶酶的活性:一些抗菌药物通过增加细菌细胞壁自溶酶的活性来杀菌,如溶菌酶、自溶菌等。

这些药物可以激活细菌细胞壁自溶酶,使细菌自行溶解死亡。

抑制细菌DNA合成:一些抗菌药物通过抑制细菌DNA的合成来杀菌,如喹诺酮类、磺胺类等。

这些药物可以干扰细菌DNA的复制和转录,导致细菌无法正常生长繁殖而死亡。

干扰细菌蛋白质合成:一些抗菌药物通过干扰细菌蛋白质的合成来杀菌,如大环内酯类、氨基糖苷类等。

这些药物可以干扰细菌蛋白质合成的各个环节,导致细菌无法正常生长繁殖而死亡。

抑制细菌RNA合成:一些抗菌药物通过抑制细菌RNA的合成来杀菌,如四环素类、氯霉素类等。

这些药物可以干扰细菌RNA的合成,导致细菌无法正常生长繁殖而死亡。

综上所述,抗菌药物的作用机制多种多样,主要通过干扰或抑制细菌生长繁殖的相关过程来实现杀菌作用。

在临床应用中,需要根据不同抗菌药物的特性以及患者病情选择合适的药物进行治疗。

抗菌药物的作用

抗菌药物是一类能够抑制或杀灭细菌的药物,被广泛应用于临床治疗中。

抗菌药物的作用机制主要包括抑制细菌细胞壁合成、抑制蛋白质合成、抑制核酸合成和干扰细菌代谢等。

抗菌药物可以通过抑制细菌细胞壁合成来杀死细菌。

细菌细胞壁是细菌细胞的重要组成部分,可以保护细菌免受外界环境的影响。

抗菌药物可以通过抑制细菌细胞壁合成的关键酶,导致细菌细胞壁破裂,最终导致细菌死亡。

抗菌药物还可以通过抑制蛋白质合成来杀死细菌。

蛋白质是细菌细胞中最重要的分子之一,参与了细菌细胞的许多生命活动。

抗菌药物可以通过抑制蛋白质合成的关键酶,干扰细菌蛋白质的合成,最终导致细菌死亡。

抗菌药物还可以通过抑制核酸合成来杀死细菌。

核酸是细菌细胞中最重要的分子之一,参与了细菌细胞的遗传信息的传递。

抗菌药物可以通过抑制核酸合成的关键酶,干扰细菌核酸的合成,最终导致细菌死亡。

抗菌药物还可以通过干扰细菌代谢来杀死细菌。

细菌代谢是细菌细胞的重要生命活动之一,参与了细菌细胞的能量代谢和物质代谢。

抗菌药物可以通过干扰细菌代谢的关键酶,干扰细菌的能量代谢和物质代谢,最终导致细菌死亡。

抗菌药物在临床治疗中具有广泛的应用。

例如,青霉素是一种常用的抗菌药物,可以治疗许多细菌感染,如肺炎、中耳炎、皮肤感染

等。

头孢菌素也是一种常用的抗菌药物,可以治疗许多严重的细菌感染,如败血症、肺炎、泌尿道感染等。

什么是抗菌药物的作用机制?

抗菌药物是一类能够抑制或杀死细菌的化学物质。

它们对于治疗感染疾病起着重要的作用。

抗菌药物的作用机制主要可以分为以下几种:

1. 抗生素作用机制:抗生素是最常用的抗菌药物。

它们通过不同的机制来抑制细菌生长或杀死细菌。

其中,最常见的机制包括:

- 抑制细菌细胞壁的合成:例如,β-内酰胺类抗生素能够抑制细菌细胞壁合成酶,导致细菌细胞壁的破裂和死亡。

- 干扰细菌蛋白质合成:例如,氨基糖苷类抗生素能够与细菌核糖体结合,阻断蛋白质的合成过程。

- 干扰细菌代谢途径:例如,青霉素类抗生素能够干扰细菌细胞的代谢途径,导致细菌死亡。

2. 抗菌药物的抗生素耐药机制:抗菌药物的过度使用和滥用导致细菌对抗生素的耐药性增加,这是一个严重的问题。

细菌的耐药性机制主要包括:

- 靶点变异:细菌通过改变抗生素的结合靶点,使抗生素无法有效地与其结合,从而失去药物的作用。

- 药物降解:细菌产生酶来降解抗生素,使其失去杀菌作用。

- 药物外排:细菌通过运输蛋白将抗生素从细胞内排出,减少药物在细菌内的浓度。

3. 抗菌药物的免疫调节机制:除了直接抑制或杀死细菌,一些抗菌药物还能够调节机体的免疫反应,增强机体对抗感染的能力。

这些药物可以促进免疫细胞的活化、增强炎症反应等,从而加速感染病情的好转。

总的来说,抗菌药物的作用机制是多样的,不同的药物通过不同的机制发挥作用。

然而,随着细菌的耐药性问题日益严峻,科学家和医生们需要不断研发新的抗菌药物,并合理使用现有的药物,以应对感染疾病的挑战。

药理学研究抗菌药物的作用机制和疗效药理学是研究药物在机体内发挥作用的科学,而抗菌药物是应用广泛的药物之一。

本文将探讨抗菌药物的作用机制和疗效。

通过了解抗菌药物的作用机制和疗效,我们可以更好地理解这些药物在临床上的应用和疗效评估。

一、抗菌药物的作用机制抗菌药物具有不同的作用机制,常见的包括以下几种:1. 细菌细胞壁抑制剂:抗生素如青霉素和头孢菌素等,通过抑制细菌细胞壁的合成,导致细菌无法修复和分裂,从而达到杀菌的效果。

2. 细菌蛋白合成抑制剂:如氨基糖苷类抗生素,通过抑制细菌蛋白质合成的过程,阻断细菌细胞内蛋白质合成的过程,从而达到杀菌的效果。

3. 核酸代谢抑制剂:如喹诺酮类抗生素,通过干扰细菌DNA酶的活性,阻断细菌DNA链的复制和修复,从而达到杀菌的效果。

4. 细菌细胞膜功能抑制剂:如多肽类抗生素,通过干扰细菌细胞膜的功能,改变细菌细胞对外环境的通透性,导致细胞内部失去内稳定性,最终达到杀菌的效果。

以上只是抗菌药物作用机制的一部分,不同的抗菌药物作用机制有所不同,这些机制在细菌杀灭和临床治疗中起到至关重要的作用。

二、抗菌药物的疗效抗菌药物的疗效可以通过以下几个方面进行评估:1. 最小抑菌浓度(MIC):最小抑菌浓度是指抗菌药物能够完全抑制细菌生长的最低浓度。

MIC值越低,说明抗菌药物对细菌的抑制作用越强,因此是评估抗菌药物疗效的重要指标之一。

2. 最低杀菌浓度(MBC):最低杀菌浓度是指抗菌药物能够完全杀灭细菌的最低浓度。

与MIC相比,MBC更能真实反映抗菌药物对细菌的杀菌效果。

3. 临床应用:在临床应用中,我们可以通过观察患者的症状改善、体温下降、白细胞计数恢复正常等指标来评估抗菌药物的疗效。

综上所述,了解抗菌药物的作用机制和疗效对临床应用具有重要意义。

只有深入了解药物的作用机制,合理使用抗菌药物,并根据患者的具体情况进行治疗,才能最大程度地发挥抗菌药物的疗效,将其应用于临床实践中,为患者的健康提供有效的帮助。

抗菌药物作用机制与细菌耐药性抗菌药物是用于治疗细菌感染的药物,它们通过不同的机制杀死或抑制细菌的生长和繁殖。

然而,随着时间的推移,一些细菌能够发展出对这些抗菌药物的耐药性,这使得这些药物对细菌感染的治疗效果降低。

理解抗菌药物的作用机制和细菌耐药性对于开发更有效的抗菌药物以及预防和控制细菌耐药性至关重要。

抗菌药物的作用机制主要包括以下几种方式:1.细胞壁合成抑制:细菌的细胞壁是一个重要的保护层,抗菌药物可以通过阻止细胞壁合成来破坏细菌的结构。

例如,β-内酰胺类抗生素(如青霉素)能够干扰细菌的细胞壁合成,导致细菌死亡。

2.蛋白质合成抑制:细菌的生长和繁殖需要合成一系列必需的蛋白质,抗菌药物可以通过抑制细菌的蛋白质合成来阻断细菌的生命周期。

例如,氨基糖苷类抗生素(如庆大霉素)可以与细菌的核糖体结合,阻止蛋白质的合成。

3.核酸合成抑制:细菌的生长和繁殖还需要合成DNA和RNA,抗菌药物可以通过抑制细菌的核酸合成来阻断细菌的复制和繁殖。

例如,喹诺酮类抗生素(如氧氟沙星)能够抑制细菌的DNA合成。

4.细菌细胞膜破坏:细菌的细胞膜起着保护细菌内部结构的作用,一些抗菌药物可以破坏细菌的细胞膜,导致细菌死亡。

例如,多粘菌素类抗生素(如盐酸万古霉素)能够与细菌细胞膜中的脂多糖结合,引起细胞膜的破坏。

细菌耐药性是指细菌对抗菌药物产生抵抗力的能力。

细菌耐药性主要包括固有耐药性和获得性耐药性两种类型。

1.固有耐药性:一些细菌具有天然的耐药性,这是由于其细胞壁结构、酶活性等因素的差异所致。

这些细菌在自然界中就已经存在并且具有对抗菌药物的耐受性。

例子包括肺炎链球菌对青霉素的固有耐药性。

2.获得性耐药性:细菌可以通过基因突变或水平基因转移的方式获得对抗菌药物的耐药性。

细菌的获得性耐药性主要通过以下几种机制实现:-基因突变:细菌的基因会发生变异,导致药物原本对细菌的杀菌或抑制作用降低。

这种基因突变通常发生在抗菌药物的靶标位点,例如青霉素酶的变异使细菌对青霉素产生了耐药性。

抗菌药物的作用

抗菌药物是一种用于治疗细菌感染的药物,可以杀死或抑制细菌的生长和繁殖,从而达到治疗感染的目的。

抗菌药物可以用于治疗各种细菌感染,包括呼吸道感染、泌尿道感染、皮肤软组织感染、肠道感染等。

抗菌药物的作用机制各不相同,有的可以通过抑制细菌的蛋白质合成来杀死细菌,有的可以通过抑制细菌的 DNA 复制来阻止细菌的繁殖,还有的可以通过破坏细菌的细胞壁来杀死细菌。

不同的抗菌药物对不同种类的细菌有不同的敏感性,因此需要根据患者的感染情况和细菌种类选择合适的抗菌药物。

使用抗菌药物需要注意以下几点:

1. 抗菌药物不是万能药,只能治疗细菌感染,对病毒感染和真菌感染无效。

2. 抗菌药物需要按照医生的建议使用,不要自行停药或增减剂量。

3. 抗菌药物可能会有一些不良反应,如腹泻、恶心、呕吐等,如果出现严重不良反应应及时就医。

4. 抗菌药物不能滥用,长期滥用会导致细菌耐药,使治疗感染变得更加困难。

5. 孕妇、哺乳期妇女、儿童等特殊人群使用抗菌药物需要谨慎,应按照医生的建议使用。

抗菌药物是治疗细菌感染的重要药物,但要注意合理使用,避免

滥用和误用。

抗菌药物的作用机制及影响因素抗菌药物是一类用于治疗感染性疾病的药物,具有抑制或杀灭病原微生物的作用。

在临床应用中,了解抗菌药物的作用机制及其影响因素对于合理使用药物、防止药物耐药性的发展至关重要。

一、抗菌药物的作用机制1. 细胞壁的合成抑制:很多抗菌药物可以通过干扰细菌细胞壁的合成来发挥抑制菌落生长的作用。

例如,青霉素类药物可以抑制细菌的细胞壁合成酶,进而破坏细菌细胞壁的完整性。

2. 蛋白质合成抑制:抗菌药物还可以通过干扰细菌中的蛋白质合成来抑制病原菌的生长。

丙氨酸酶抑制剂就是通过抑制革兰氏阳性菌中的蛋白质合成而发挥抗菌作用。

3. 核酸合成抑制:某些抗菌药物可以抑制细菌DNA或RNA的合成,从而阻断细菌的遗传物质的合成和复制。

这类药物通常被用于治疗细菌性感染,如链霉素就是通过干扰蛋白质合成的前驱物的正常合成来抑制细菌核酸的合成。

4. 合成代谢的干扰:还有一类抗菌药物可以干扰细菌的合成代谢途径,如磺胺类药物就是通过干扰细菌的代谢途径、抑制必需物质的合成来发挥抗菌效果的。

二、抗菌药物的影响因素1. 药物种类:不同的抗菌药物具有不同的抗菌谱和作用机制。

有些药物只能对特定的细菌或细菌类别产生有效抑制作用,而不能广谱覆盖各类细菌。

因此,在选择抗菌药物时需要根据病原菌的类型和药物的特点进行合理选择。

2. 药物浓度和给药方法:药物浓度和给药方法对于药物的抗菌活性有着重要影响。

高浓度的药物可以更好地杀灭病原微生物,但浓度过高可能带来毒副作用。

此外,给药方法也会影响药物在体内的分布和抗菌效果。

3. 药物的剂量和使用时间:抗菌药物的剂量和使用时间也是影响药物治疗效果的因素。

剂量过大或过小都可能出现抗菌活性降低的情况,而使用时间过短或过长也会影响药物的疗效。

4. 细菌的抗药性:药物耐药性是一个关键的影响因素。

细菌的抗药性可以通过基因突变、耐药质粒传播和选择压等方式发展。

因此,合理使用抗菌药物、避免滥用和过度使用是减缓药物耐药性的发展至关重要。