内蒙古金融服务业发展研究

- 格式:pdf

- 大小:262.52 KB

- 文档页数:3

内蒙古发展泛口岸经济的难点与着力点内蒙古是中国的边疆省份,具有丰富的自然资源和独特的地理位置优势。

由于其地理位置偏远、气候条件恶劣等因素,内蒙古的经济发展一直相对滞后。

为了加快经济增长,内蒙古政府一直在探索多种方式,其中泛口岸经济被认为是内蒙古发展的一个重要着力点。

泛口岸经济是指在内陆地区建设的综合性开放平台,与传统口岸相比,其地域范围更广,涉及的产业更多,涵盖的服务更全面。

内蒙古发展泛口岸经济的意义不仅仅是为了推动当地的经济发展,更是为了利用其特殊的地理位置优势,从而连接国内外,拓展对外经济合作,提高对外开放水平。

要想实现泛口岸经济的发展,必须要面对很多难点,同时也需要着力解决一些问题。

本文将重点分析内蒙古发展泛口岸经济的难点与着力点。

一、难点1.地理位置偏远内蒙古位于中国的北部边陲,地理位置偏远,交通条件相对较差,这对于发展泛口岸经济造成了一定的困难。

由于距离沿海口岸较远,货物运输成本高、时间长,不利于促进商品贸易的发展。

而且,内蒙古的气候条件恶劣,冬季寒冷,交通运输受到严重影响,这也给泛口岸经济的发展带来了不小的挑战。

2.服务配套不完善泛口岸经济需要一系列的配套服务设施,比如货物装卸、仓储、物流、金融、保险等服务。

但是目前内蒙古的服务体系还不够完善,与发达地区相比,配套服务相对薄弱,这会直接影响泛口岸经济的发展。

3.产业结构不合理内蒙古的产业结构偏重于资源型产业,比如煤炭、石油、天然气等,这些产业的发展对环境的破坏比较大,且受到能源价格波动的影响较大。

这些都对内蒙古发展泛口岸经济构成了障碍,需要调整和优化产业结构。

4.政策限制中国的口岸开放政策相对比较严格,尤其是对于内陆地区的口岸开放政策,受到一定的限制。

内蒙古想要发展泛口岸经济,面临更多的政策上的限制和障碍,需要通过政策创新和改革来解决。

二、着力点1.拓展对外合作内蒙古要发展泛口岸经济,首先要拓展对外合作,开展与俄罗斯、蒙古国等邻国的经济合作,寻求更多的出口渠道和市场。

45总第394期内蒙古金融研究2013.04一、引言产业结构是经济结构的重要组成部分,是指国民经济中各产业之间和产业内部各部门之间的比例关系以及产业和部门之间的技术变动和扩散的相互联系。

经济增长是一国潜在的国民产出或经济生产能力的持续增加,通常是通过一国国民生产总值的增加来度量的。

从一定意义上讲,现代经济增长就是以产业结构变动为核心的经济增长。

合理的产业结构是促进经济增长的基础,它能促使经济向更高的水平发展。

相反,不合理的产业结构不仅影响经济的增长,而且还会导致经济停滞和萎缩。

因此,经济增长与产业结构之间的关系问题一直是理论界和实际工作者研究的一个热点问题。

有关经济增长与产业结构之间的关系问题,早在1940年英国经济学家柯林·克拉克(Clark,1940)将全部经济活动划分为第一产业、第二产业、第三产业,并指出随着时间的推移社会将朝着更经济的方向发展,即先是农业相对于工业制造业的就业人数趋于下降,接着是工业制造业相对于服务业的就业人数也趋于下降。

这就是配第-克拉克定律的内容。

库兹涅茨(Kuznets,1985)在克拉克等人的研究基础上,根据57个国家的原始资料处理结果,进一步分析了经济总量增长与产业结构的关系,认为经济总量的增长与产业结构的变动关系中,首要的问题是总量增长,只有总量的高增长才能导致经济结构的高变换率,没有总量的足够变化就会严重限制结构变化的可能性。

而罗斯托(Rostow)则认为产业结构的变动将带来经济的增长。

一国经济增长往往是由为数不多的主导产业部门高度发展所致。

改革开放以后,国内学者也从不同角度探究了产业结构的变动对经济增长的影响。

例如,刘志彪、安同良(2002)根据1978~1990年、1990~1999年中国产业结构的变动度,验证了支撑中国经济高速增长的产业结构快速变动这一动因。

刘伟、李绍荣(2002)认为,在中国经济中最有效拉动经济增长的产业,除建筑业外几乎全是第三产业的部门,然而通过产业结构对经济规模和要素效率的实证分析可知,对中国经济规模产生正效应的是第一产业和第二产业,而第三产业产生的却是负效应。

内蒙古第三产业经济结构分析【摘要】近年来,内蒙古经济迈向高速发展阶段,三次产业在国民经济中的地位和作用也在不断调整,尤其是第三产业得到了较快的发展,在内蒙古国民经济中的比重越来越大,成为经济增长的重要来源。

本文从定量的角度,多方面对内蒙古第三产业进行剖析,并对其主要行业的发展情况进行了研究,进而分析了内蒙古第三产业的经济结构。

【关键词】第三产业发展现状存在问题政策建议随着社会主义市场经济的建立和完善,产业结构问题越来越受到人们的关注。

第三产业作为国民经济产业结构的重要组成部分,其发展状况如何直接关系到国民经济结构的优化。

近几年,内蒙古与全国一样面临调整经济结构,缓解就业压力,加强社会保障和改善人民生活等一系列问题。

这些问题的研究和解决无疑与今后全区第三产业的发展密切相关。

找出第三产业发展所存在的问题,尽快制定符合内蒙古区情的第三产业政策显得尤为重要和迫切。

一、内蒙古第三产业的现状分析二十世纪九十年代以来,内蒙古的第三产业有了较快发展,第三产业内部各部门也发生了显著变化。

1.从第三产业经济总量变化看,第三产业增长迅速,规模不断扩大自90年代以来,内蒙古经济总体快速增长,GD P的平均增长速度为%(见表1)。

区内第三产业对经济发展发挥了重大作用,直至今日第三产业仍保持着快速增长趋势,XX 年到XX年三年均保持着20%以上的增长速度,在其他各年份有高有低但仍以%的平均增长速度上升。

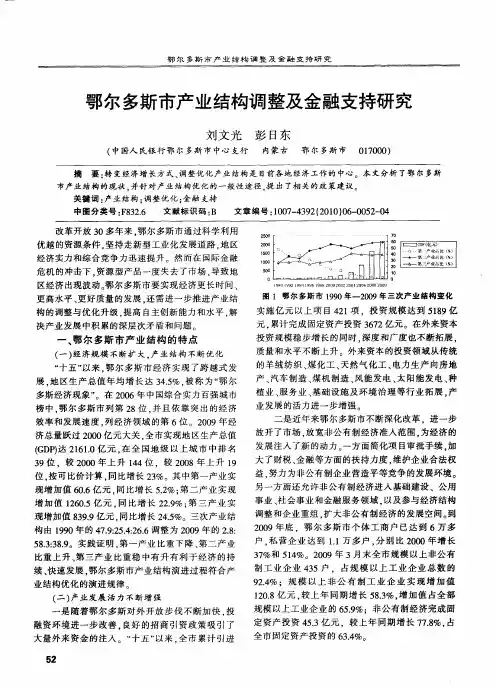

2.从国内生产总值中三次产业的比例变化看,第三产业的比例逐步上升在内蒙古的产业结构中,第二产业始终占据重要地位。

“十五”以来,我区大力推进工业化和农牧业产业化,加快发展第三产业,在经济跨越式发展的同时,产业结构发生深刻变化,全区经济由工业化初期阶段进入中期阶段。

三次产业增加值比例由2000年的::演进为XX年的::,农牧业占生产总值的比重明显下降,工业经济成为经济增长的主导力量,服务业比重有所提升。

XX年,三次产业增加值比例进一步演变为::38,非农产业比重又有所下降。

内蒙古自治区党委、自治区人民政府关于进一步加快县域经济发展的意见文章属性•【制定机关】中共内蒙古自治区委员会,内蒙古自治区人民政府•【公布日期】2013.06.19•【字号】内党发[2013]13号•【施行日期】2013.06.19•【效力等级】地方规范性文件,党内规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文内蒙古自治区党委、自治区人民政府关于进一步加快县域经济发展的意见(内党发〔2013〕13号2013年6月19日)自治区党委九届五次全委(扩大)会议决定,把发展县域经济作为一项重点工作来抓。

加快发展县域经济,是统筹城乡发展、促进区域协调发展、全面建成小康社会的重要基础,是加快转变经济发展方式和调整结构、推动经济持续健康发展的重要支撑,是保障和改善民生、促进社会和谐稳定的重要途径。

为进一步加快全区县域经济发展,现提出如下意见。

一、指导思想、基本原则和发展目标1. 指导思想。

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大和习近平总书记一系列重要讲话精神,紧紧围绕全面建成小康社会目标,坚持科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,全面贯彻落实自治区“8337”发展思路,加快构建“五个基地”、“两个屏障”、“一个桥头堡和沿边经济带”。

以改革开放和机制创新为动力,推进经济结构战略性调整,着力强化产业支撑,着力发展非公有制经济,促进新型工业化、信息化、城镇化和农牧业现代化同步发展,不断提高城乡居民收入水平和基本公共服务水平,进一步激发县域经济发展活力,推动县域经济实现跨越式发展。

2. 基本原则。

推动县域经济实现大发展大跨越,要立足欠发达的基本区情,一切从旗县(市)实际出发,尊重发展规律,找准发展路径,明确发展重点,创造性开展工作。

--坚持“四化”同步推进。

突出发展第一要务,扭住经济建设这个中心,推动信息化与工业化深度融合、工业化与城镇化良性互动、城镇化与农牧业现代化相互协调,促进“四化”同步发展。

内蒙古近年经济发展概况一、农牧民收入高于全国平均水平,第一产业收入仍占绝对比重。

2005年呼、包、鄂、巴四市农牧民人均纯收入分别为4631元、4667元、4601元、4265元,均超过当年全区农牧民纯收入水平(2989元),也超过当年全国农民纯收入水平(3225元),比2001年分别增加2070元、2109元、2343元、1686元,年均增长15.9%、16.2%、19.5%、13.4%,比全国平均增速8.3%高出7.6个百分点、7.9个百分点、11.2个百分点和5.1个百分点。

从收入来源情况看,收入结构比较单一,一产业收入占纯收入比重分别达到62%、56%、57%和81%。

非农收入贡献加大,但地区间差异明显。

2005年呼、包、鄂、巴四市农牧民非农收入(包括财产性和转移性收入),分别达到1750元、2042元、1981元、829元,比2001年增加了580元、1125元、1268元、565元,对五年农牧民收入增长的贡献率分别为28%、43.5%、54%、33%,比“九五”时期都有较大增长,但和全国平均水平(65%以上)相比,还有一定差距。

另外,从四市非农经济发展来看,呈现不平衡状态。

2005年呼、包、鄂、巴四市非农收入占纯收入比重分别为37.8%、43%、43.7%、19.4%,与2001年相比鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、包头市增加了11个百分点、10个百分点和7.9个百分点,呼和浩特市下降7.9个百分点。

工资性收入是非农收入增加的主要来源,农村牧区二三产业发展十分薄弱。

2005年呼、包、鄂、巴四市农牧民工资性收入为1047元、1018元、1365元、463元,比2001年增加378元、590元、883元、243元,除巴盟外其他三市农牧民得到的工资性收入均超过全区平均水平,鄂尔多斯市农牧民工资性收入超过全国平均水平。

工资性收入占非农收入比例都达到了50%以上,鄂尔多斯市达到60%以上,工资性收入是非农收入增加的主要来源。

2012年,我区各金融部门按照“稳中求进”的总基调,认真贯彻落实稳健的货币政策,紧紧围绕“调结构、转方式、惠民生、促和谐”这一主线,有效落实保增长的各项政策措施,全力支持我区经济社会发展,金融业在较好应对经济下行压力的同时,也实现了自身的健康稳健运行。

一、经济运行主要特点2012年,全区生产总值实现15988.34亿元,增长11.7%,在全国排第13位,增速同比回落2.6个百分点。

(一)农业生产再获丰收,工业增长趋稳回升,第三产业增速小幅回落。

全区粮食产量首次突破500亿斤大关,达505.7亿斤,创历史新高,居全国第10位,人均粮食占有量首次突破1000公斤,居全国第3位。

牧业年度牲畜存栏连续8年稳定在1亿头只以上,肉类、牛奶产量保持稳定增长。

2012年,全区规模以上工业增加值增长14.8%,7月份以来增速逐月加快。

服务业完成增加值5508.4亿元,同比增长9.4%,增速同比回落1.6个百分点。

(二)投资拉动作用明显,社会消费增长小幅回落,对外贸易持续下滑。

2012年,固定资产投资增长20.4%,增速同比回落1.1个百分点,投资对经济增长的贡献率在70%以上。

社会消费品零售总额增长14.9%左右,增速同比回落3.1个百分点。

受经济增长放缓、贸易增速下降、外部经济风险变化等多重因素影响,我区涉外经济发展速度持续下降。

前11个月,全区海关进出口总值102.98亿美元,同比下降4.5%,比前10个月降幅收窄0.9个百分点。

其中,出口总值同比下降13.8%,进口总值同比增长1.8%。

外贸进出口呈下降趋势,出口下降尤为明显。

(三)财政收入增速下降,企业效益止跌回升,居民收入稳步提高。

2012年,完成地方财政收入2497.3亿元,增长10.4%,增速同比回落19.9个百分点;完成地方财政支出3429.4亿元,增长14.7%,增速同比回落16.8个百分点。

规模以上工业企业前三季度利润同比下降4.3%,四季度开始止跌回升,前11个月实现利润1559.8亿元,同比增长6.5%。

内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发《内蒙古自治区服务业发展引导资金管理办法》的通知文章属性•【制定机关】内蒙古自治区发展和改革委员会•【公布日期】2019.03.22•【字号】内发改产业字〔2019〕232号•【施行日期】2019.04.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理正文内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发《内蒙古自治区服务业发展引导资金管理办法》的通知内发改产业字〔2019〕232号自治区第三产业工作领导小组成员单位,各盟市发展改革委,满洲里市、二连浩特市发展改革委:为加快发展现代服务业,加强服务业发展引导资金管理,提高资金使用效益,根据《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》(国家发展和改革委员会第45号令)、《国家发展改革委关于印发<国家服务业发展中央预算内投资专项管理办法>的通知》(发改产业〔2018〕793号)等有关规定,我们制定了《内蒙古自治区服务业发展引导资金管理办法》,现印发你们,请遵照执行。

附件:内蒙古自治区服务业发展引导资金管理办法内蒙古自治区发展和改革委员会2019年3月22日附件内蒙古自治区服务业发展引导资金管理办法第一章总则第一条为加快发展现代服务业,加强服务业发展引导资金管理,提高资金使用效益,根据《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》(国家发展和改革委员会第45号令)、《国家发展改革委关于印发<国家服务业发展中央预算内投资专项管理办法>的通知》(发改产业[2018]793号)等有关规定,结合我区实际,制定本办法。

第二条服务业发展引导资金(以下简称“引导资金”)是指自治区本级财政安排、列入基本建设预算,用于促进服务业发展的专项资金。

设立引导资金,旨在支持服务业重点领域和关键环节,引导社会资金加大投入,推动服务业提质增效、转型升级。

第三条引导资金主要采取直接投资、投资补助、贷款贴息、股权基金、政府购买服务等方式安排。

包头市人民政府办公厅印发关于加快金融业发展的若干意见的通知文章属性•【制定机关】包头市人民政府•【公布日期】2007.02.14•【字号】包府办发[2007]36号•【施行日期】2007.02.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文包头市人民政府办公厅印发关于加快金融业发展的若干意见的通知(包府办发〔2007〕36号)各旗、县、区人民政府,稀土高新区管委会,市直各部门、单位,中直、区直企事业单位:经市政府同意,现将《关于加快金融业发展的若干意见》印发给你们,请认真贯彻执行。

二○○七年二月十四日关于加快金融业发展的若干意见为加快金融业的发展,加大金融对经济社会发展的支持力度,优化金融生态环境,促进金融和经济社会的共同繁荣,根据市委十届二次全委会议和全市金融工作座谈会精神,制定本意见。

一、总体要求金融是现代经济的核心,是区域经济发展的强力助推器。

地方经济要实现又好又快的发展,必须正确把握金融与经济发展的关系,树立地方经济与金融产业同兴共荣的思想,优化金融生态环境,推进金融业健康发展。

各级政府和有关部门要以科学发展观为指导,重视金融、研究金融、关心金融,把加快金融业发展作为推动现代服务业的重要内容,加大支持力度,创造良好的外部环境,推进金融业的发展,为我市经济持续快速发展提供强有力的支撑和保障。

各金融机构要以促进地区经济社会发展为己任,树立和强化与地方经济同生共长的理念,主动参与和支持地方经济社会发展,不断深化金融改革,扩大信贷规模,创新金融产品,改善金融服务,实现金融业超常规、跨越式发展,形成经济、金融良性互动共赢的格局,更好地发挥金融为地方经济发展的服务作用,为建设富裕民主文明和谐的新包头做出更大的贡献。

二、工作目标--提高金融深化程度和金融业增加值占第三产业的比重,金融相关比率高于自治区平均水平。

--提高社会信用程度,改善金融生态环境,金融生态各项相关指标高于自治区平均水平。

包头可行性报告包头,这座位于中国内蒙古自治区的城市,拥有着丰富的自然资源和独特的地理位置,在经济发展、产业布局、城市建设等方面具备着巨大的潜力和机遇。

本报告将对包头的多个方面进行详细的分析和探讨,以评估其在不同领域的可行性。

一、地理与自然资源包头地处内蒙古中西部,是连接华北和西北的重要枢纽。

其地理位置优越,交通便利,拥有多条铁路和公路干线贯穿全境。

在自然资源方面,包头矿产资源丰富,特别是稀土资源,储量居世界前列。

此外,还有煤炭、铁矿等多种矿产,为包头的工业发展提供了坚实的物质基础。

二、经济发展现状近年来,包头的经济保持了稳定增长。

工业一直是包头经济的支柱,涵盖了钢铁、机械制造、稀土加工等多个领域。

其中,钢铁产业在国内具有重要地位,拥有先进的生产技术和设备。

同时,包头也在积极推动产业升级和转型,发展新兴产业,如新能源、新材料等。

服务业也逐渐兴起,包括金融、物流、商贸等领域,为经济增长注入了新的活力。

三、产业发展可行性1、传统工业优化升级包头的传统工业具有深厚的基础,但也面临着环保、技术更新等方面的挑战。

通过加大科技投入,引进先进技术和管理经验,对传统工业进行优化升级是可行的。

例如,在钢铁产业中,提高产品质量和附加值,开发高端钢材产品,满足国内市场对高品质钢材的需求。

2、新兴产业培育依托包头的资源优势和产业基础,培育新兴产业具有广阔的前景。

新能源产业方面,可以发展太阳能、风能等可再生能源的开发和利用;新材料产业可以重点发展稀土功能材料、高性能复合材料等。

3、服务业发展随着经济的发展和居民生活水平的提高,服务业的需求不断增加。

包头应加强现代服务业的发展,如金融服务、电子商务、文化旅游等。

打造特色旅游品牌,吸引更多游客前来观光旅游,促进服务业与其他产业的融合发展。

四、城市建设与基础设施包头的城市建设在不断推进,城市规划合理,基础设施逐步完善。

但在交通拥堵、公共服务设施分布不均等方面仍存在一些问题。

为了提升城市的综合竞争力,需要进一步加强城市基础设施建设。

基于PEST分析的内蒙古旅游产业发展研究【摘要】内蒙古地区有着丰富的旅游资源,独特的草原资源与人文资源相融相汇,推动了该地区旅游产业的不断发展,但该地区旅游产品单一,旅游开发层次较低,旅游设施建设和人员保障均滞后,因此本文基于PEST分析方法对内蒙古地区旅游产业的发展环境进行了客观评价与分析,在此基础上提出了改善旅游产业发展现状的若干政策建议。

【关键词】PEST;旅游产业;内蒙古内蒙古地区的旅游产业虽然起步较晚,但是近年来却取得了不俗的成绩,旅游业作为独立的产业类别,对于内蒙古地区经济的发展趣到了很大的推动作用,该地区旅游业的发展,促进了内蒙古地区对内对外的开放水平,同时,旅游业作为综合性的产业,它的发展较好的促进了交通运输、商业、餐饮和金融保险等服务业等相关产业的发展。

旅游作为一种经济活动,能够增加收入、创造就业,并通过旅游产业各部门以及旅游业和其它产业之间的关联作用,使国民经济的产出增大,从而对地区国民经济产生巨大影响。

内蒙古作为旅游资源大区,其旅游业的发展对该地区的国民经济和社会发展均产生了积极的促进作用。

一、内蒙古旅游业发展现状内蒙古自治区的旅游业历经多年的发展,取得了较大的进步,旅游基础设施和旅游条件得到显著改善,目前已取得初步成绩,形成了以呼和浩特、包头、海拉尔、满洲里、赤峰等城市为中心的热点旅游地区,推出了草原、沙漠、森林、边境、民族风情、文化遗迹等独具特色的旅游项目,吸引了海内外大量游客前来观光旅游。

目前内蒙古有自然保护区184 处,其中国家级18处,自治区级50处。

内蒙古的旅游资源以草原资源、民族风情、历史文化遗址资源最为突出。

内蒙古的希拉穆仁草原、葛根塔拉草原、辉腾锡勒草原、呼伦贝尔草原等八大草原闻名于世。

鲜卑、匈奴、蒙古、女真、突厥、契丹等民族在这片土地所沉淀的历史文化遗产和独特的那达慕盛会、蒙古包、蒙古袍、好汉三艺“摔跤、射箭、赛马”等蒙古族风情旅游资源吸引了大量中外游客。