重识马建忠“善译”理论之现代价值

- 格式:doc

- 大小:6.51 KB

- 文档页数:3

第二次翻译高潮:明清两代 在这次翻译高潮中,首先有徐光启、李之藻、杨廷筠。他们三位被耶稣教会人士称为“中国圣教三柱石”(徐宗泽《明清间耶稣会士译著提要》)。但是,他们的主要和有影响的译著,却不是“圣教”类著作,而是西方科技类著作。如徐光启和意大利人利玛窦合作翻译了欧几里得的《几何原本》、《测量法义》等科技著作,开凿了引进外国先进科学技术的先河。徐光启在 1631年春上呈的《历书总目表》中,提出了翻译西洋历书必须分别轻重缓急,循序渐进的见解,并提出了自己的翻译思想:“臣等愚心认为:欲求超胜,必须会通;会通之前,先须翻译。”也就是说,只有通过翻译才能“会通”(学习与掌握),只有“会通”才能“超胜”(超越与争胜)。清末,马建忠在其《马氏文通》中提出“善译”之说:“必先将所译者与所以译者两国之文字,深嗜笃好,字栉句比,以考彼此文字孳生之源,同异之故。所有当相之实义,委曲推究,务审其声音之高下,析其字句之繁简,尽其文体之变态,及其义理精深奥折之所由然。”这段话的义蕴是相当丰富而全面的。它涉及了风格学、文法学、修辞学,以至进入一般文化研究的领域。马建忠的“善译”标准,是力求与原文在意思上无一毫出入,而且使读者读了译文后能达到与原文读者相同的感受。这一提法,已与现代等值翻译理论非常接近。 中国近代翻译事业的开拓者严复以翻译西方政治经济和科技著作为主,如《原富》(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)、《天演论》(Evolution and Ethics and Other Essays)等,在《天演论》译例言中更为言简意赅地提出了“信、达、雅”三原则,被不少人奉为圭臬,历久不衰。除了这三字理论外,严复在翻译主导思想方面的论述也是我国近代译论的精华。他在1894年写的《论世变之亟》中,指出世人所注意的西方“汽机兵械之伦,皆其形下之粗迹”,即使所谓“天算格致之最精”者,“亦其能事之见端,而非命脉之所在”。可见,他提倡翻译西方社会科学,是自觉地抓了根本,是为了直探资本主义“命脉之所在”。如果说我国的民族资产阶级早在明末、清初就得以萌芽,那么当时的翻译家们积极译介西方的先进思想、先进技术所从事的艰辛劳动则是功不可没的。 第三次翻译高潮:鸦片战争至“五四”运动后 文学革命运动前后,文学的翻译与介绍如雨后春笋,勃然兴起。最有名的早期多产翻译家林纾,移译外国文学著作达一百七十余种,如《巴黎茶花女遗事》(La Dame aux Camelias)、《黑奴吁天录》后译为《汤姆大叔的小屋》(Uncle Tom’s Cabin)、《王子复仇记》(Hamlet)等。林纾强调在翻译时译者应该投入自己的主观感情,译者须与原作者或作品中人物的心灵相交流。其实,周桂笙则更早于林纾,而且译作所采用的不是古文,而是一种平易的报章体的文字,颇具特色,不过鲜为人知罢了。文学革命运动后,文学翻译更是欣欣向荣、蒸蒸日上,文学翻译理论家也随之大量涌现。翻译工作在历史上常常是启蒙运动或思想解放的先导,也是传播人类文明的雄鸡晓唱。“五四”运动前后《共产党宣言》等一批马克思主义著作被译成汉文在中国传播,为中国后来的革命作了充分的理论和思想准备。这一时期,大概数鲁迅先生译得最认真,它在《且介亭杂文二集》里说:“凡是翻译,必须兼顾着两面,一当然力求其易解,一则保存着原作得丰姿”。也就是说既要通顺,又要忠实。所谓忠实,是指内容上的“信”;所谓通顺,是指表达上的“顺”。瞿秋白在《再论翻译?答鲁迅》一文中说:“翻译的时候,应当用这种绝对的白话文:一方面和原文的意思完全相同(“信”),另一方面又要使这些句子和字眼是中国人嘴里可以说得出来的(“顺”)。“信”和“顺”不应当对立起来,„„。” 鲁、瞿所提倡的“信顺”,是科技翻译、文学翻译所必须遵循的基本原则,在中国翻译史上具有重大意义。此外,鲁迅的论述涉及的内容十分丰富,其中最主要和突出的是以下几个问题。第一,关于翻译的目的与宗旨。第二,关于“直译”与“硬译”。第三,关于翻译的言语、句法问题。第四,关于重译(转译)和复译问题。第五,关于翻译批评问题。因此,鲁迅在三十年代的有关译论,几乎涉及了翻译问题的各个重要方面,并且都是非常深刻的,是中国现代译学史上最宝贵的财富。 “五四”运动后,还有像茅盾、郭沫若、钱钟书、傅雷、陈西滢等一大批翻译家。茅盾在谈论文学翻译时指出:文学翻译“不是单纯技术性的语言外形的变易。”而是要“通过原作的语言外形,深刻地体会了原作者的艺术创造的过程,把握住原作的精神,在自己的思想、感情、生活体验中找到最合适的印证,然后运用适合于原作风格的文学语言,把原作的内容与形式正确无遗地再现出来。„„这样的翻译既需要译者发挥工作上的创造性,而又要完全忠实于原作的意图。”这段话的确把如何进行文学翻译作了完整而又全面的阐述。茅盾还是迄今所知中国译论史上最早又最明确地提出翻译不可失却“神气句调”,即强调“神韵”这一重要观点的。可见,“神韵”这一中国传统美学中的重要观念是在新文学运动开展以后才被正式引入翻译理论的。郭沫若曾创造性地提出了“风韵译”和“气韵”的说法。如:诗的生命,全在它那种不可捕捉之风韵,所以我想译诗的手腕于直译意译之外,当得有种“风韵译”。我们相信理想的翻译对于原文的字句,对于原文的意义自然不许走转,而对于原文的气韵尤其不许走转。 郭沫若所强调的“风韵”与“气韵”,与茅盾当时强调的“神韵”是一个意思。可见在这一点上他们是一致的,都对翻译美学作出了贡献。 傅雷毕生从事翻译工作,他在翻译理论方面的“神似”说与钱钟书先生的“化境”说都很典型,是对文学翻译提出的美好追求目标和最高美学理想。 陈西滢则借鉴美术创作的实践和理论,提出了翻译中的“形似、意似和神似”之说,这在中国译论史上带有创见意义。此外,还有林语堂、朱生豪、艾思奇、贺麟、陈康、朱光潜、金岳霖等,他们在翻译理论上都有各自独到的见解。因此说,这一时期是文坛和译坛上明星叠出的时代,也是我国译学理论取得较大进步的时代。

从中国历史上四次翻译高潮谈翻译理论的发展张景丰(载《语言与翻译》杂志,2002年第三期)摘要:通过对中国翻译史的回顾,尤其是对中国历史上的四次翻译高潮的回顾,研究翻译理论的发展,促进翻译水平的提高。

[作者简介]张景丰(1958-),女,汉族,河南机电高等专科学校讲师。

关键词:翻译高潮;翻译理论;发展中图分类号:H059文献标识码:A 文章编号:1001-0823(2002)03-0048-04翻译是不同民族进行交流的重要媒体之一。

在中国历史上,周朝已开始设译官,此后出现过多次翻译高潮,每次高潮都涌现出许多优秀的翻译理论家,经百家争鸣,翻译理论不断发展、进步、趋于完善。

因此要了解翻译理论的发展,须了解翻译的历史,总结经验。

下面仅从中国历史上出现的四次翻译高潮对翻译理论的发展予以探讨。

第一次翻译高潮:东汉至唐宋时期在三国时期,支谦的《法句经序》中提出了“因循本旨,不加文饰”的译经原则。

有人认为,支谦此序“可以算是最初的直译说了”(罗根泽语)。

晋、前秦时道安继而在《革卑婆沙序》中提出了比支谦更为明确的主张,即“案本而传,不令有损言游字;时改倒句,余尽实录。

”道安涉及译论的佛经序文较多,最有名的是提出“五失本”、“三不易”之说。

其意思是,翻译佛经在五种情况下会失去本来面目,有三件事决定了译事是很不容易的,因此必须慎之又慎。

北朝末年及隋初,彦琮著《辨证论》,它可以看作是我国第一篇翻译专论,他主张译经“宁贵朴而近理,不用巧而背源”。

可见他也是坚持忠实第一并倾向于直译的。

以上三家的论点颇为近似,他们的原则可以概括为“重质朴,轻文采”。

唐代僧人玄奘,其真本领在于翻译佛经,是中国佛经翻译史上集大成并后来居上的翻译家,他不仅译出了七十五部佛经,而且还把老子的部分著作译成梵文,成了第一个向国外介绍汉语著作的中国人。

他的指导原则就是:“既须求真,又须喻俗”。

“求真”即追求准确,要力求“忠实原作”,这是一切认真负责的翻译工作者的共同理想。

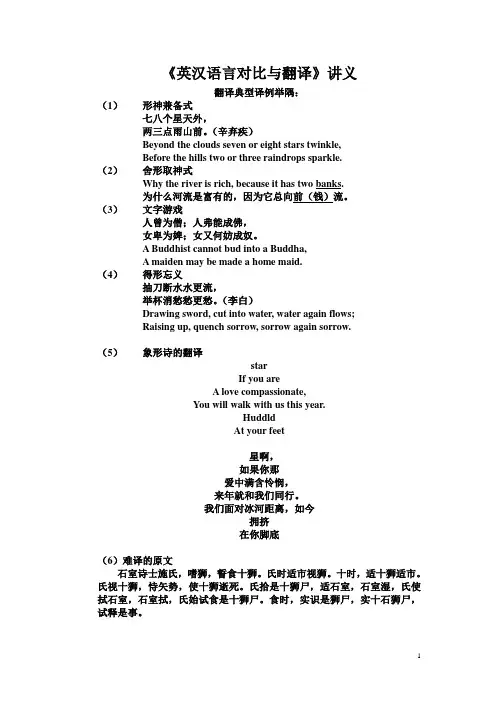

《英汉语言对比与翻译》讲义翻译典型译例举隅:(1)形神兼备式七八个星天外,两三点雨山前。

(辛弃疾)Beyond the clouds seven or eight stars twinkle,Before the hills two or three raindrops sparkle.(2)舍形取神式Why the river is rich, because it has two banks.为什么河流是富有的,因为它总向前(钱)流。

(3)文字游戏人曾为僧;人弗能成佛,女卑为婢;女又何妨成奴。

A Buddhist cannot bud into a Buddha,A maiden may be made a home maid.(4)得形忘义抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。

(李白)Drawing sword, cut into water, water again flows;Raising up, quench sorrow, sorrow again sorrow.(5)象形诗的翻译starIf you areA love compassionate,You will walk with us this year.HuddldAt your feet星啊,如果你那爱中满含怜悯,来年就和我们同行。

我们面对冰河距离,如今拥挤在你脚底(6)难译的原文石室诗士施氏,嗜狮,誓食十狮。

氏时适市视狮。

十时,适十狮适市。

氏视十狮,恃矢势,使十狮逝死。

氏拾是十狮尸,适石室,石室湿,氏使拭石室,石室拭,氏始试食是十狮尸。

食时,实识是狮尸,实十石狮尸,试释是事。

第一讲1、何谓翻译翻译,中国古代叫做“象寄”或“通事”《礼记·王制》。

严复在《天言论》的译例言中说:“海通以来,象寄之才,随地多有”。

《杨子·方言》中说:“译,传也。

”《说文解字》里说:“传译四夷之言者”。

汉明帝时,“摩腾始至,而译《四十二章》,因称译也。

[2]Ellis,R.Understanding Second Language Acquisi-tion[M].Oxford:Oxford University Press,1985.[3]Ellis,R.Sources of variability in interlanguage[J]. AppliedLinguistic,1985,(6).[4]Tarone,E.On variation in interlanguage:A response to Gregg[J].Applied Linguistics,1990,(11).[5]Tarone,E.On the variability of interlanguage system [J].Applied Linguistics,1983.[6]Giles,H.Accommodation Theory:Some New Direc-tions.In:Silva(ed.).Aspects of Linguistic Behavior.[M].York:University of York,1980.[7]唐德根.跨文化交际学[M].长沙:中南工业大学出版社,2000.[8]王初明.补缺假设与外语学习[J].外语学刊,2003,(1).[9]何自然.语用学与英语学习[M].上海:上海外语教育出版社,1997.(作者系沈阳师范大学大学外语教学部2007级研究生)摘要:翻译标准是翻译理论的核心问题,是翻译实践和翻译批评的依据,中西方的翻译理论家对这一问题的讨论一直都在进行,提出了各种不尽相同的观点。

本文回顾了中西方翻译标准的演变过程,并在此基础上进行反思,指出我们不应用一种绝对的、纯客观的标准去衡量翻译活动。

关键词:翻译标准研究变化发展1.导论翻译是人类历史上最悠久的文化交流活动,随着翻译实践的发展,翻译家们逐渐把实践上升为理论。

如果要研究翻译理论,学者们就必然要考虑翻译标准的问题。

再谈马建忠和《马氏文通》郭锡良十年前写过一篇短文——《马建忠和〈马氏文通〉》,今年是《马氏文通》出版一百周年,再来做这个题目,我只能是老生常谈,但是也可能并非毫无意义。

一马建忠是什么样的人?十年来我们对马建忠知道得越来越多,认识也越来越深入。

马建忠是一个为了中国的繁荣富强、站在时代前列、向西方寻求真理的先进人物。

他虽然生活在洋务派的圈子里,思想却达到了维新派的高度,是同时代最激进的社会改革家之一。

他办过外交,虽然失利,却不愧为一个机敏的外交家。

他搞过航运、纺织,是颇有才干的企业家。

他写过经济方面的论文,提出过不少富国利民的经济建设的主张,是颇具远见的经济学家。

梁启超在《适可斋记言记行·序》中称赞马建忠:“每发一论,动为数十年以前谈洋务者所不能言;每建一议,皆为数十年以后治中国者所不能易。

嗟夫!使向者而用其言,宁有今日,使今日而用其言,宁有将来。

”这并非谀词,而是出自深有了解的朋友之口的惋惜。

但是,作为社会活动家的马建忠是失败的。

作为学者的马建忠,他至少懂得希腊、拉丁、英文、法文、俄文等五种语言文字,有一定的西方语言学理论修养,在仕途失意的情况下,退居家园,本着开发民智、教育救国的理想,创作了中国第一部系统的汉语语法著作《马氏文通》,开创了中国现代的语法学。

百年后的今天还被人们当作汉语语法学的创始人来纪念,这大概是他自己没有料到的。

二怎样评价《马氏文通》?《马氏文通》出版后,风行一时,早期评价颇高,渐有质疑、刊误。

二十年代对它就有了模仿外国文法的批评;三十年代在文法革新的大潮中,对《马氏文通》“机械模仿”的批评声浪更高。

这是可以理解的,是学术发展过程中不可避免的现象。

因为引进一门学科,开始模仿的成分多一些是难免的;研究深入以后,人们对此不满,要求更注重汉语自己的语法特点,批评过头一些,只是矫枉过正罢了。

但是,八十年代又冒出一种彻底否定《马氏文通》、甚至彻底否定自《马氏文通》以来的整个汉语语法研究的噪音,这是难以令人首肯的。

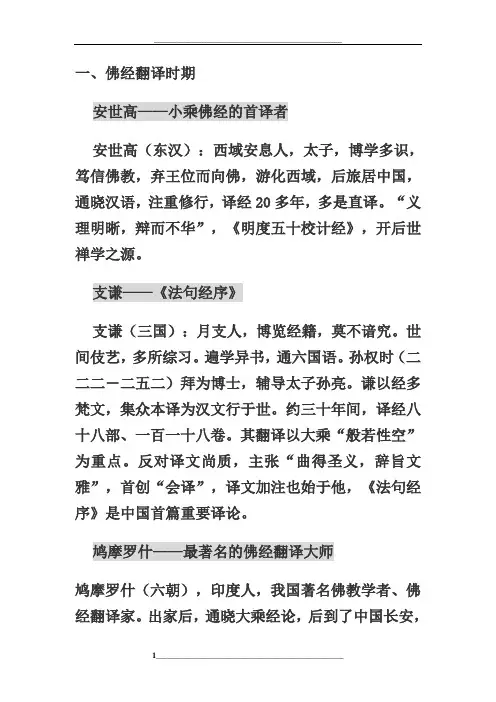

一、佛经翻译时期安世高——小乘佛经的首译者安世高(东汉):西域安息人,太子,博学多识,笃信佛教,弃王位而向佛,游化西域,后旅居中国,通晓汉语,注重修行,译经20多年,多是直译。

“义理明晰,辩而不华”,《明度五十校计经》,开后世禅学之源。

支谦——《法句经序》支谦(三国):月支人,博览经籍,莫不谙究。

世间伎艺,多所综习。

遍学异书,通六国语。

孙权时(二二二―二五二)拜为博士,辅导太子孙亮。

谦以经多梵文,集众本译为汉文行于世。

约三十年间,译经八十八部、一百一十八卷。

其翻译以大乘“般若性空”为重点。

反对译文尚质,主张“曲得圣义,辞旨文雅”,首创“会译”,译文加注也始于他,《法句经序》是中国首篇重要译论。

鸠摩罗什——最著名的佛经翻译大师鸠摩罗什(六朝),印度人,我国著名佛教学者、佛经翻译家。

出家后,通晓大乘经论,后到了中国长安,前后所译的经论,有380多卷。

鸠摩罗什倾向于意译,“其文约而诣(畅达),其旨婉而彰”,提出了表现原作文体风格问题,促进了六朝佛学繁荣和隋唐佛教诸宗形成。

释道安——五失本,三不易释道安(晋代):著名佛教学者,讲授《般若经》。

他不懂梵文,通过同本异译比较研究翻译。

他貌丑心慧,“穷览经典,钩深致远”后,对佛经进行注释,凡二十二卷。

利于佛教的广泛传播,为后世佛经注释作出范例。

还总结出翻译的“五失本,三不易”学说,具有翻译本体论意义。

(一)胡语里边,倒装句很多,翻译时必须要改过来,使之顺从汉语语法,适应中文的结构;(二)胡语的经典文字质朴,而中国人喜好文字华美,翻译时为了适合中国人好文的习惯,在文字上不得不加以润饰,以便流通;(三)胡经原原本本,十分详细,尤其是颂文部分,同一意义往往要反复三、四次,翻译时,对这些重复的句子要加以删略;(四)胡经中在长行之后,另有重颂,复述长行的内容,翻译时往往也得删除,才能使译文洗练;(五)胡经中,每说完一事,再说另一件事时,往往还要把前边那件事重说一遍,因此翻译时,也不得不对这些重复的话一并删除。

《马氏文通》语言学价值的现代反思戚晓杰【摘要】作为我国第一部系统的语法学著作,<马氏文通>功不可没,它的横空出世,标志着现代意义上的汉语语法学的诞生.不可否认,它的出现也带有一定的负面影响,由此产生与我国语文教育传统的分裂,使语法背负起不能承受之重.继承传统语文教育的精华,让语法回归到一个适当的位置,这是解决目前我国语文教育中过度重视或过度轻视语法的关键.只有这样,才能使<马氏文通>以来建立的汉语语法学在语文教育中发挥更大的作用,体现出应有的价值.【期刊名称】《东方论坛》【年(卷),期】2010(000)006【总页数】7页(P43-48,53)【关键词】《马氏文通》;语文教育;语法回归【作者】戚晓杰【作者单位】青岛大学文学院,山东,青岛,266071【正文语种】中文【中图分类】H1041898年问世的《马氏文通》(以下简称《文通》)是我国第一部系统的语法学著作,它的横空出世,标志着现代意义上的汉语语法学的诞生。

正如张斌、胡裕树先生所指出:“这本著作标志着汉语语法研究的一个新阶段,它超越了《助字辨略》《经传释词》《古书疑义举例》等书的范围,跳出了训诂学的领域,使汉语语法学由附庸蔚为大国。

”[1](P169)《文通》在汉语语法学史上的地位举足轻重,其历史价值不可磨灭。

《文通》的首要功绩是它借鉴西方语法体系,科学地创造性地奠定了汉语语法学的框架基础,从此开始了中西方语法的对话。

“在中国历史上,马建忠第一个把汉语研究纳入了世界语言研究的共同轨道,使汉语研究成了世界语言研究的一部分、全人类语言研究的一部分。

”[2]《文通》之前,人们没有想到汉语里有什么“法”,讲究的是“读书破万卷,下笔如有神”“熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟”的“神而明之”。

《文通》的作者马建忠打破了这种“语文神秘论”的观点,“积十余年之勤求探讨”,“探夫自有文字以来至今未宣之秘奥,启其缄縢,导后人以先路”,这种开拓精神,令人叹服。

回顾传统译论展望翻译未来【摘要】回顾中国翻译家的理论观点,较成型的理论当自安世高等人的佛经翻译观开始。

至上世纪80年代钱锺书的“化境”翻译观,中国传统译论一脉相承,凸显中国译论特色:语文式、随感式、经验式。

随着翻译学科在我国的建立,翻译活动如火如荼地开展,翻译研究也将进入繁荣发展时期。

在中国学者的不懈努力之下,中西合璧的翻译观将会呈现在世人面前。

【关键词】传统译论;中西合璧;繁荣发展0 引言翻译活动在我国由来已久,历来有“翻译始于周代”之说。

伴随着翻译活动的进行,人们对翻译方法、策略、性质和原则加以总结、升华,进而形成独特的翻译理论。

然从佛经翻译大师安世高开始,至上世纪80年代的大文学家、思想家、翻译家钱锺书先生,中国翻译家的译论多呈现语文式、经验式、随感式特征。

钱锺书先生“化境”观的提出,将我国传统译论推向了顶峰。

自上世纪后半期以来,中国学者将视角转移到当代西方系统科学译论,以奈达、巴斯奈特、勒弗维尔、霍恩比、韦努蒂和图里为代表的翻译理论家的译论如一股新风,为我国译学研究打开了新局面。

翻译学作为一门科学也应运而生。

如今,我国学者不断开拓,勇攀高峰,力求走在国际翻译学科的前沿,在继承发扬我国传统译论的基础上,汲取西方译论中的精华,建设属于中国自己的译论。

1 传统译论初见端倪——安世高、玄奘等人的佛经翻译观安世高和支娄迦谶是佛经翻译的集大成者,他们的汉译佛典别具特色,但总体看来偏重直译。

这种严格遵循原文,丝毫不加修饰和润色的翻译手段对后世的翻译观产生了极大影响。

支谦在代表作《法句经序》中提出的“因循本质,不加文饰”翻译观便属一例。

东晋时期道安翻译佛经,提出了自己的译论:“五失本,三不易”,将具体的翻译活动上升到理论的高度。

公元4世纪末5世纪初的著名佛经翻译大师鸠摩罗什将佛经翻译推向新阶段。

“改梵为秦,其藻蔚,虽得大意,殊隔文体,有似嚼饭与人,非徒失味,乃令呕秽也?”[1]罗什主张“依实出华”,即在不违背原文意义的基础上注重表现原文的文体与语趣。

<<马氏文通>>的指称理论指称问题在、逻辑学、语言学、符号学诸领域的重要地位,现在已是众所周知。

经过整整一个世纪的,指称研究更日益成为上述诸学科相互交叉又相互融合的一个问题。

十九世纪末,东西方各有一位学者几乎同时对指称问题进行了开创性的研究,各自发表了对本学科具有划时代意义的论著。

这就是德国的弗雷格从哲学和逻辑学角度所作的指称研究和的马建忠从语言学角度所作的指称研究。

一《文通》指称研究的哲学基础马建忠的指称理论,是他的语言观的核心。

他的语言观集中体现在《马氏文通》(以下简称《文通》)的《后序》中:荀卿子曰:“人之所以异于禽兽者,以其能群也。

”夫曰群者,岂惟群其形乎哉!亦曰群其意耳。

而所以群今人之意者则有话,所以群古人之意者则惟字。

传曰:“形声相益之谓字。

”夫字形之衡从、曲直、邪正、上下、内外、左右,字声之抑扬、开塞、合散、出入、高下、清浊,其变幻莫可端倪。

微特同此圆顶方趾散处于五大洲者,其字之祖梵、祖伽卢、祖仓颉,而为左行、为右行、为下行之各不相似而不能群;即同所祖,而世与世相禅,则字形之由圆而方,由繁而简,字声之由舌而齿、而唇,而递相变,群之势亦几于穷且尽矣。

然而言语不达者,极九译而辞意相通矣,形声或异者,通训诂而经义孔昭矣。

盖所见为不同者,惟此已形已声之字,皆人为之也。

而亘古今,塞宇宙,其种之或黄、或白、或紫、或黑之钧是人也,天皆赋之以此心之所以能意,此意之所以能达之理。

则常探讨画革旁行诸国语言之源流,若希腊、若辣丁之文词而属比之,见其字别种而句司字,所以声其心而形其意者,皆有一定不易之律,而因以律吾经籍子史诸书,其大纲盖无不同。

于是因所同以同夫所不同者,是则此编之所以成也。

(《马氏文通》,商务印书馆,1983年,12页,以下仅注页码)这里,马氏从语言与社会、语言与思维两个关系的角度论证了语法的“天赋”性,其要点是:1.在思维领域里,人类有着不分种族的、古今一贯的共同的意义世界。

近现代中国翻译理论简述——兼评《中国翻译理论百年回眸》文/李玥摘要:本文以笔者阅读的翻译资料与翻译研究丛书《中国翻译理论百年回眸》为基础,依照各个历史时代的划分,对书中阐述的翻译理论、学说进行评述。

关键词:按照年代;主要学说;代表人物;主要特点一、书籍简介《中国翻译理论百年回眸》是由文军教授主持编写的“翻译资料与翻译研究丛书”系列图书中的一册。

书中共收录了1894年-2005年中国出版物中有关翻译理论论文相关信息两千五百余条,每条均按照:序号、作品名、作者、刊名、刊期/起止页码;摘要;关键词的顺序编写。

特别适用于外语教师、研究生、翻译工作者以及对翻译研究感兴趣的人士使用。

本书有三大显著特点:第一,本书按照大的年代归纳论文信息,这对整理各个年代的翻译理论有清晰的分界;第二,收录的每一篇论文,都会提供摘要和关键词,便于理解论文的主旨,提高索引效率;第三,论文按照出版时间顺序编排序号,便于数据整理。

二、各时代翻译理论评述(一)十九世纪该书共收录19世纪翻译理论论文3篇:分别是1894年马建忠先生的论文《拟设翻译书院议》(下称《拟》);1986年梁启超先生的论文《论译书》(下称《论》);以及1898年著名翻译家严复先生的《天演论》(下称《天》)。

三篇论文均是19世纪末出版的文章,清朝末年,国家动荡,内忧外患,为谋求救国图强的道路,爱国先驱们提出了“师夷长技以制夷”的口号,在将西洋先进文化技术引入中国的过程中,中国的翻译事业逐渐发展起来。

其中,马建忠的《拟》首次提出了翻译标准的思想,即“善译”,指出“善译”的条件是具备“所译者与所以译者两国之文字”的能力,阐述了“善译”的过程“一书到手,经营反复”。

梁启超的《论》强调译书应避免两种情况:一是过于忠实译入语,而丢失原文的意义;二是过于忠实原文,而造成译文生涩梗读。

也就是翻译的“度”的问题。

严复在《天》中提出了著名的“信达雅”翻译标准及其相关问题。

严复的“信达雅”思想至今对翻译标准讨论起着重要而深远的影响。

中国翻译简史在中国翻译史上,翻译人员最早在周代称作“象胥”或“舌人”。

《周礼·秋官》:“象胥,每翟上士一人,中士二人,下士八人,徒二十人。

”“象胥,掌蛮夷闽貉戎狄之国使,掌传王之言而语说焉,以和亲之。

若以时入宾,则协其礼与言辞传之。

”我国第一篇诗歌翻译据说是《越人歌》(《越人歌》是中国文学史上较早的明确歌颂恋情的诗歌,它和楚国的其他民间诗歌一起成为《楚辞》的艺术源头。

)据楚大夫庄辛说,当年鄂君子皙“泛舟于新波”之日,有个越人“拥楫而歌”,但歌是用越语唱的,鄂君子皙不懂越语,只好请人翻译,原来歌词表达了对身为令尹的楚王同母弟鄂君子皙的仰慕之情。

佛教创立于公元前六至五世纪的古印度。

公元前三世纪,孔雀王朝的阿育王大弘佛法,派僧侣四出传教。

早在公元65年之前佛教就传入了中国。

我国的佛经翻译,从东汉桓帝末年安世高译经开始,魏晋南北朝时期有了进一步的发展,到唐代臻于极盛,北宋时已经式微,元以后则是尾声。

中国佛经翻译中涌现出了众多的翻译大家,他们的翻译思想至今仍是译界宝贵的财富。

支谦,一名越,字恭明,本月支人,故姓支。

最早带有佛经翻译理论性质的文章,一般认为是《法句经序》。

据陈富康考证该序作者实为支谦无疑。

序中云:诸佛典皆在天竺,天主言语,与汉异音。

云其书为天书,语为天语。

名物不同,传实不易。

唯昔蓝调、安侯、世高、都尉、佛调,译胡为汉,审得其体,斯以难继。

后之传者,虽不能密,犹尚贵其实,粗得大趣。

始者维祗难出自天竺,以黄武三年来适武昌。

仆从受此五百偈本,请其同道竺将炎为译。

将炎虽善天竺语,未备晓汉。

其所传言,或得胡语,或以意出音,近于质直。

仆初嫌其辞不雅。

维祗难曰:“佛言,依其义不用饰取其法不以严。

其传经者,当令易晓,勿失厥义,是则为善。

”座中咸曰:“老氏称‘美言不信,信言不美’。

仲尼亦云:‘书不尽言,言不尽意。

’明圣人意,深邃无极。

今传胡义,实宜径达。

”是以自偈受译人口,因循本旨,不加文饰。

译所不解,则阙不传,故有脱失,多不出者。

(论文)论翻译的原则-外语翻译摘要:抽象的标准如“善译”和“化境”是不可实现的理想,与其取法不可实现的理想,毋宁提出切实具体的要求作为翻译的基本原则:1)信守原文的内容意旨;2)遵从译语的语言习惯;3)切合原文的语体语域。

关键词:信守内容意旨;遵从译语习惯;切合语体语域Abstract: Transmigration, an abstract whole at large, is too good to be practical and such concrete subwholes und er “good translation” as fidelity to the source-language text in content and intention, grammatical normality, and lexical appropriateness are more workable as cardinal principles of translation.Key words: fidelity; grammatical normality; lexical appropriateness翻译是把一种语言文字所表达的意义用另一种语言文字表达出来,具体说来,就是“换易言语使相解也”。

①但是,如何用另一种语言文字把一种语言文字所表达的意义表达出来?“换易言语”之后是否能“相解”?“相解”的程度如何?这些问题归结起来无疑就是:翻译的标准是什么?翻译的方法应如何?严复是中国近代第一位系统介绍西方学术的启蒙思想家,在介绍西学的同时提出了翻译的标准—“信、达、雅”,对中国现代的翻译实践和理论研究影响巨大,“相信只要中国还有翻译,总还会有人念…三字经‟!”②虽然严复持论有故,但认真审视不难发现,“信、达、雅”实质上既不是具有高度概括力的抽象标准,也不是具有切实指导性的具体标准,“从纯理论的角度讲,把信、达、雅并列起来作为翻译标准是具有逻辑缺陷的,因为这似乎意味着:原文不达,也可以故意使之…达‟;原文不雅,也可以故意使之…雅‟。

鸠摩罗什后秦僧人(344-413),生于西域龟兹国(今新疆库车县)。

幼年出家。

我国古代著名的译经大师。

梁启超称之“译界第一流宗匠也”。

修正以往译本,删繁就简,灵活处置,以适应汉语表达。

罗什精通佛学,又晓汉语,再得到众多名僧的协助,因此所译经论的质量,不论在语言的精美上,还是在内容的确切上,都是前所未有的。

在翻译文体上一改过去朴拙的古风,更加重视译文的文体和意蕴,既保留原文的风格,同时又避免拘泥于原文的形式,文质兼顾,开创了全新的佛经体例。

创设许多佛教的专用词汇,从而引入了新的文体和语法,极大地增强了汉语的表达力,并深刻影响了后世的文学创作。

开设译场。

译经方法:1.推崇意译罗什的意译原则,最早实践了“信”、“达”、“雅”三项翻译标准。

他译经时紧跟原文的意旨,对原作或增或减,务在达旨。

僧肇评他译的《维摩诘经》“一言三复,陶冶精求,务存圣意”即是“信”;“其文约而诣,旨婉而彰,微远之言,于兹显然”即是“达”;在“信”、“达”之外,罗什还要求译文雅正,以便阅读。

他提倡意译,主张在存真的原则指导下,不妨“依实出华”,讲究译文的流畅华美,因此他所译的佛经都富于文学趣味,一直受到中国佛教徒和文学爱好者的广泛传诵。

他虽然倾向意译,但在实践上基本仍然是折中而非偏激的。

2.删繁就简罗什临终向众僧告别时说:“自以暗昧,谬充传译,凡所出经论300余卷,唯《十诵》一部未及删繁,存其本旨,必无差失。

3.摒弃“格义”在罗什之前的译者,往往以中国玄学唯心主义的立场去理解佛经,因此经常借用玄学名词来译佛学概念,释道安反对这种“格义”的方法,罗什译经则完全摒弃“格义”,付出不少心血去创立佛教专用名词。

罗什在翻译时,通过采用汉字音译等方式,重新定名,改掉了以前译本中直接援引中国传统思想文化的概念术语,从而避免了理解上的歧义,基本上还了佛典的本来面目,使译文更加忠实于原作。

“秦言谬者,定之以字义”——新造词语来表达原典的意义,无法翻译的就用音译。

中国传统翻译理论研究摘要:古今中外,关于翻译理论的研究与探讨层出不穷。

在不同的历史时期,中国翻译理论各具特色。

不可否认,翻译理论是整个翻译活动中不可或缺的一部分,对翻译实践具有一定的指导作用。

关键词:中国传统翻译理论;中国文化;翻译研究1.引言古今中外,无数的翻译实践者和翻译研究者投身到了翻译理论这栋大厦的建造,大厦凝结着他们的汗水和智慧。

从翻译大厦的建筑风格,我们可以看出它的时间跨度之大,参与建造的人数之多。

这栋大厦的建成并非一朝一日之事,仍需如今的翻译实践者与研究者为其添砖加瓦。

中西翻译理论虽有各自的发展脉络,但两者也存在一定的交集,本文从中国翻译理论和西方翻译理论分别展开,总结其具有代表性的译论,同时在中国译论部分对存在交集的译论进行了分析比较。

1.中国传统翻译理论在为《中国翻译词典》所写的序言中,季羡林先生说,可以把中华文化比作一条大河,这条大河之所以源远流长,就在于它不只有自己的水,也有新水注入。

最大的注入有两次,一次是从印度来的水,一次是从西方来的水,而这两次的大注水依靠的都是翻译。

2.1 东汉到宋的佛经翻译我国的佛经翻译始于东汉末年,发展历史长达1000多年,具体可分为三个发展阶段:东汉—西晋的佛经翻译、西晋—隋末的佛经翻译、唐宋时期的佛经翻译。

东汉到西晋这一阶段的佛经翻译以外籍僧人为主(主要特点)、口耳相传(无文本,容易造成误解、不真实)、翻译方法以直译为主(主要出于敬畏之心)。

这一时期涌现了支谦、安世高等译经大师。

其中安世高是最早从事佛经翻译的人。

支谦是最早提出佛经翻译理论的人,支谦要求翻译时要“因循本旨,不加修饰”,他的翻译思想反映了早期佛经翻译中的“质派”的译论的观点,在中国翻译史上具有重要的影响和地位。

西晋到隋末这一阶段,最具代表性的译经大师当属释道安,他在《摩诃钵罗若波罗蜜经抄序》中提出了著名的“五失本、三不易”的翻译思想,这一理论在佛经翻译理论中占有重要地位,鸠摩罗什是意译的代表人物,他主张在存真的前提下,依实出华。

重识马建忠“善译”理论之现代价值摘要:甲午海战之后,马建忠提出设立翻译书院的建议,写成《拟设翻译书院议》,并提出了“善译”理论。

“善译”理论基于现代语言学,开创了中国译论的语言学研究模式,同时提出了将“读者反应”作为衡量翻译标准的好坏。

马建忠“善译”理论超越了中国传统译论的理论水平,拉开了中国传统译论向现代译论嬗变的序幕。

关键词:马建忠;“善译”理论;读者反应;语言学模式引言:纵观中国传统的翻译理论,其论述虽然已涉及到原文的语言、句式结构与文章体裁等问题,但论述主要还是基于个人经验。

以“案本―求信―神似―化境”为主线的传统译论,其语言观指向人文主义,其理论关注点自然而然也就局限在语言和文本之间的转换(王洪涛, 2005)。

直到1894年,马建忠在《拟设翻译书院议》一文中基于现代语言学理论,提出了“善译”理论。

一、历史背景鸦片战争失败以后,帝国主义列强打开了清王朝闭关锁国的大门。

自此,中国人民陷入了水深火热的危机之中。

1894年甲午中日战争北洋水师全军覆没,清政府签订了丧权辱国的《马关条约》;洋务运动、维新变法必然走向失败,中华民族岌岌可危。

同年冬,马建忠向清廷上书《拟设翻译书院议》,明确指出翻译事业对中国抵御外敌及自身繁荣自强的重大作用。

针对这一目的,马建忠在其文中还分析了当时译事之失,提出了创建翻译书院、培养译才等建议。

他主张建立的翻译书院作为专门培养译书人才的高等学府,比“同文馆”还高一级;其具体建议涉及翻译学员选拔、翻译教学法、师资、词典编写、译书、购书、出书等,强调“翻译书院”必须教、学、译、出书相结合(陈福康, 2011:72-73)。

传统译论下的翻译多与西方人合作,文本选择依据他们的爱好和专业,中国译者在翻译过程中基本没有话语权,更谈不上译文质量的好坏。

基于此,马建忠提出“善译”理论以期改善中国当时的翻译境况和窘境。

二、马建忠“善译”理论1894 年冬,甲午海战惨败之后,马建忠更迫切地希望改变清王朝内忧外患的窘境,他向清廷上奏《拟设翻译书院议》,旨在培养翻译人才。

在这一文中,他提出了著名的“善译”标准:“夫译之为事难矣!译之将奈何?其平日冥心钩考,必先将所译者与所以译者两国之文字深嗜笃好,字栉句比,以考彼此文字孳生之源,同异之故。

所有相当之实义,委曲推究,务审其音声之高下,析其字句之繁简,尽其文体之变态,及其义理粗深奥折之所由然。

夫如是,则一书到手,经营反复,确知其意旨之所在,而又摹写其神情,仿佛其语气,然后心悟神解,振笔而书,译成之文,适如其所译而止,而曾无毫发出入于其间。

夫而后能使阅者所得之益,与观原文无异。

是则为善译也已。

”(陈福康, 2011:72)何为“善译”理论?马建忠认为,译者在开始翻译之前,要通透原文意旨,不断推敲,以期心领神会。

下笔之前要临摹原作之神情,传达原作之语气。

翻译完成之后,译文要达到“如其所译而止,而曾无毫发出入于其间。

”也就是:译作既要忠实于原作,又不得有丝毫出入。

马建忠写到,“夫而后,能使阅者所得之益,与观原文无异。

是则为善译也已。

”他认为翻译完成之后,还要看读者的反应,是否与原作读者的反应一致。

没有分厘丝毫的差别,读者能从中得到与看原文同样的收获,这样的翻译可称得上是好的翻译。

此外,马建忠提到,称得上“善译”的译作不仅“无毫发出入于其间”,而且“能使阅者所得之益,与观原文无异。

”因此,他的“善译”具有双重标准:其一为译作在内容上要完全忠于原作,不得有丝毫出入;其二为译作读者反应要与原作读者反应相一致(张成智, 2011)。

因此,马建忠的“善译”理论不仅逻辑清晰,而且包含鲜明的翻译方法和译作衡量标准,其价值在某种程度上已经超越了中国传统翻译理论。

三、“善译”理论之现代阐释现代阐释不是简单地改变传统译论的表述方式,也不是仅仅赋予传统译论以现代内涵,而是深入挖掘传统译论的理论内涵,明确其当代价值,进而在批判和扬弃的基础上达到对传统译论的突破和发展(石永浩等, 2007)。

(1)从语言学角度研究“善译”“善译”理论采用对比语言学的研究方法;马建忠在文章伊始已交代得清清楚楚:“其平日冥心钩考,必先将所译者与所以译者两国之文字,深嗜笃好,字栉句比”。

“两国之文字”即是原文与译文,“字栉句比”即采用对比研究方法。

由此看来,翻译要对原文与译文在多个语言层面上进行分析对比。

此外,“善译”理论要求译者在翻译时,合理运用翻译理论和翻译技巧,充分应用语义学,“……所有相当之实义,委曲推究……”,即准确理解原文意旨所在;应用语音学,“审其音声之高下”,即翻译者要紧贴原文基调;应用文体学,“尽其文体之变态”,即译作在文体上与原作相一致;应用句法学,“析其字句之繁简”,即准确分析原作句式结构;应用词源学,“考彼此文字孳生之源,同异之故”等。

上述观点表明马建忠的“善译”理论已经涉及到语言学的三个基本学科:语音学、句法学和语义学。

“善译”理论所蕴含的语言学概念以及采用的对比研究,都意味着中国传统翻译理论在某种程度上已发生了嬗变。

(2)从“读者反应意识”角度研究“善译”理论马建忠“善译”理论包括现代语言学的基本概念,也包括现代人所说的读者反应意识:“夫而后,能使阅者所得之益,与观原文无异,是则为善译也已。

”显而易见,马建忠“善译”理论阐明了读者的反应意识,同时作为标准衡量译文是否为成功的作品。

马建忠这一以“读者反应”为指归的“善译”理论已与奈达建立在“读者反应”基础上的“动态/功能对等”理论非常接近(王洪涛, 2005)。

奈达认为“要判断一部译作是否译得正确,必须以读者的反应为衡量标准。

译文读者作出的反应如果基本等同于原文读者对原作的反应,那就可以认为这部译作是成功的”(谭载喜, 2004: 235)。

基于此,马建忠提出的“善译”理论在一定程度上媲美了现代翻译理论。

从比较语言学角度看来,马建忠的论述已经涉及到了语言对比、翻译过程、读者反应等当代译论概念。

可以认为他是采用以语言对比研究为取向、以翻译对等为中心、注意翻译过程的翻译方法的中国翻译理论家先驱(王晓农, 2007)。

四、结语针对中国当时“通洋文者不达汉文,通汉文者又不达洋文”的现状,马建忠结合所学,深入探究,提出了“善译”的翻译理论。

“善译”理论不同于以往的中国传统翻译理论,它基于现代语言学基础,采用对比语言学研究方法,开创了中国翻译理论的语言学研究模式,提出了将“读者反应”作为衡量翻译好坏的标准。

马建忠的“善译”理论标志着中国传统译论的基本理念发生了嬗变和衍化,它不仅是中国传统译论向现代译论转化过程中一个重要的衔接点,而且为中西译论之间的相互阐发提供了一个难得的契机(王洪涛, 2005)。

[1]陈福康. 中国译学史[M]. 上海:上海外语教育出版社, 2011.[2]石永浩,孙迎春. 中国传统译论的现代阐释与现代转化[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2007 20 (4): 61-64.[3]谭载喜. 西方翻译简史(增订版)[M]. 北京:商务印书馆, 2004.[4]王洪涛. 中国传统译论基本理念的嬗变与衍化――马建忠“善译理论”之现代阐释[J]. 外语学刊, 2005 (1): 89-94.[5]王晓农. 马建忠翻译观的历史命运:基于系统观的解读[J]. 东岳论丛, 2007 28 (6):72-74.[6]张成智. 中国传统翻译理论的四大标准体系[J]. 西安电子科技大学学报(社会科学版), 2011 21 (3): 94-97.。