茶多酚之发现

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:2

茶道泡制发现茶叶与水的奇妙化学反应茶道,古老而典雅的艺术,是中国文化的瑰宝之一。

在茶道的过程中,泡制茶叶是至关重要的环节。

而在泡制茶叶的过程中,我们不禁会对茶叶与水之间发生的奇妙化学反应产生兴趣。

本文将探讨茶叶与水之间的化学作用,并揭示这背后隐藏的奥秘。

茶叶,是泡制茶道的主角。

它经过精心挑选、采摘、制作而成。

茶叶中含有丰富的化学物质,例如咖啡碱、茶多酚、氨基酸等。

这些物质在泡制过程中与水发生反应,释放出独特的香气和味道。

首先,让我们来探讨茶叶的主要成分——茶多酚。

茶多酚是茶叶中最主要的化学物质之一,也是赋予茶叶色泽、味道和健康功能的关键因素。

茶多酚具有抗氧化、抗菌和降低血脂的作用。

在与水接触的瞬间,茶多酚开始溶解,并与水中的氧气发生氧化反应。

这个反应释放出氧化茶多酚,给予茶水鲜明的色泽和独特的味道。

其次,让我们来关注茶叶中的咖啡碱。

咖啡碱是茶叶的另一个重要成分,也是一种常见的生物碱。

它具有兴奋神经、提神醒脑的作用。

当茶叶与水接触时,咖啡碱开始溶解并与水分子发生作用。

它能通过血液很快传递到大脑,刺激中枢神经系统,提升警觉性和注意力。

更重要的是茶叶中的氨基酸,特别是茶氨酸。

这是一种能够增加茶叶浓度和口感的化学物质。

茶氨酸是茶叶中主要的活性氨基酸,它具有鲜爽、鲜美的味道。

当茶叶与水结合时,茶氨酸溶解到水中,使茶水更加浓郁,带来更好的口感。

除了上述主要化学物质,茶叶中还含有丰富的维生素、矿物质和微量元素。

这些物质在泡制水中的过程中也会被释放出来,为茶水增添营养价值。

水,是茶道中不可或缺的组成部分。

水是一种溶媒,对茶叶的泡制起着关键作用。

在泡制茶叶的过程中,水通过溶解茶叶中的化学物质从而提取茶叶的活性成分。

同时,水的温度和质量也会影响茶叶与水之间的化学反应。

首先,让我们关注水的温度。

不同种类的茶叶有不同的适宜泡制温度。

例如,绿茶适合用80℃的水来泡制,这样可以保持绿茶的风味和香气。

而红茶和普洱茶则适合用沸水来泡制,这样可以充分释放茶叶中的化学成分。

你不知道的茶叶与癌症的故事,看完震惊了!1.1945年8月,日本广岛原子弹爆炸之后的数十年里,日本有关统计部门发现,癌症病发率低的人群中茶农与饮茶成癖者占多数。

2. 对百岁老人长寿调查中发现,有四成百岁老人长寿诀窍是一生嗜茶如命,有八成百岁老人有饮茶习惯。

3.抗氧化试验证实,一杯茶,300毫升,它的抗氧化功能相当于一瓶半的红葡萄酒,相当于12瓶的白葡萄酒,相当于12杯的啤酒,相当于4个苹果,相当于5只洋葱,相当于7杯的鲜橙汁。

4.据日本科研人员试验结果证实,茶多酚的抗衰老效果要比维生素E强18倍。

5.英美科学家在《过敏与临床免疫学》杂志报告称,茶中的多酚类化合物EGCG可以有效阻止艾滋病病毒在人体内的传播,一经免疫,艾滋病病毒将没有机会靠近。

6.四千多篇权威部门发表的“茶叶抗癌”专题论文证明,茶多酚主要成分EGCG还是几乎所有癌症的克星,特别是对子宫癌、皮肤癌、肺癌、结肠癌、前列腺癌、肝癌、肾癌、乳腺癌等有独特疗效。

同时研究发现,茶水与治癌药物同服会提高药物疗效。

7.日本政府1999年启动“饮茶预防全民癌症”的两阶段计划,共调查8522人,跟踪10年,其中癌症患者419人,有饮茶习惯的女性癌发时间比不饮茶者晚约7年,男性延迟时间为3.2年。

8.日本国立癌症中心、美国凯斯西储大学、澳大利亚科廷科技大学等机构发表的针对“绿茶与前列腺癌疾病研究”数据表明,常喝绿茶的男性比不常喝的病发率都降低了60%以上。

9.新加坡国立大学的研究人员历时12年对63257名45岁到75岁的新加坡华人进行跟踪调查。

发现与没有喝茶习惯的人相比,经常喝红茶的中老年人患帕金森氏症的概率降低了71%。

10.目前全球有160多个国家与地区近30亿人喜欢饮茶;中国是第一产茶大国,但是饮茶大国的排序却是这样的:土耳其、爱尔兰、英国、俄罗斯、摩洛哥、新西兰、埃及、波兰、日本、沙特阿拉伯、南非、荷兰、澳大利亚、智利、阿联酋、德国、中国香港、乌克兰、中国...(世界每年人均饮茶量排名及磅数)11.日本富山医科药科大学的研究人员发现:1300名糖尿病患者喝凉开水泡的茶,持续半年,82%的糖尿病患者的症状明显减轻,大约9%的糖尿病患者的血糖水平完全恢复正常。

以超临界二氧化碳流体萃取茶叶中茶多酚实验结果发现,超临界300mL萃取之最佳萃取条件为茶叶添加量5.0g、共溶剂乙醇的添加量60.0mL、酒精与水的比例为酒精占了60.0%、萃取压力4500psi、萃取温度60C、萃取时间50.0min及泄压流速6NL/min,所萃出的茶多酚含量为527.91mgGalicacid(105.58mg/g ),而经由多次萃取累积增加萃取次数达12 次后可得1043.81mgGalicacid (208.76mg/g);超临界1000mL萃取之最佳条件为茶叶添加量15.0g、共溶剂乙醇的添加量360.0mL、酒精与水的比例为酒精占了60.0%、萃取压力4500psi、萃取温度60C、萃取时间50.0min及泄压流速18NL/min,可萃出总茶多酚含量为2768.55mgGalicacid(184.57mg/g) ,经由多次萃取累积增加萃取次数达12次后可得3132.75mgGalicacid (208.85mg/g)。

超临界1000mL萃取之机能性分析则可得到FRAP含量为80.60mgFeS04还原力物质含量为3793.86mgBHT DNP分析方法之类黄酮含量为660.38mgHesperetin 、酪胺酸酶抑制能力18.90%、DPPH清除率可达100% 螯合亚铁离子与超氧阴离子可得效率分别为50.95%及58.54%。

1 、仪器与药品1.1 仪器( 1 )分光亮度计(2)酸碱度计(3)桌上型离心机(4)超临界小型制程萃取系统(5)超临界放大制程萃取系统(6)空压机等。

1.2 药品(1)没食子酸(2)酚类指示剂(3)碳酸钠(4)赤血盐(5)磷酸氢二钾(6)磷酸二氢钾(7)三氯醋酸(8)氯化铁(9)二叔丁基-4- 甲基苯酚(10)二苯基-1- 苦味胼基(11)氯化亚铁(12)菲咯口秦... 等。

2、超临界萃取及索式萃取的操作模式与萃取流程2.1 操作模式本研究主要以静态萃取,以静态萃取法试图找出最适合的萃取方式。

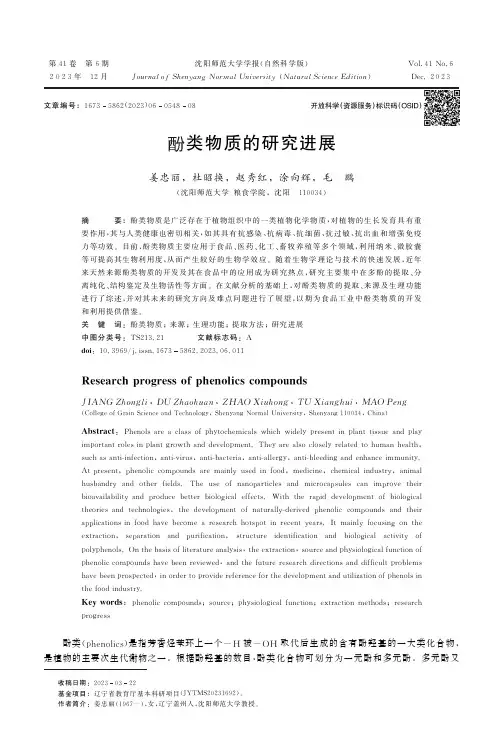

第41卷第6期2023年12月沈阳师范大学学报(自然科学版)J o u r n a l o f S h e n y a n g N o r m a lU n i v e r s i t y(N a t u r a l S c i e n c eE d i t i o n)V o l.41N o.6D e c.2023文章编号:16735862(2023)06054808酚类物质的研究进展姜忠丽,杜昭换,赵秀红,涂向辉,毛鹏(沈阳师范大学粮食学院,沈阳110034)摘要:酚类物质是广泛存在于植物组织中的一类植物化学物质,对植物的生长发育具有重要作用,其与人类健康也密切相关,如其具有抗感染㊁抗病毒㊁抗细菌㊁抗过敏㊁抗出血和增强免疫力等功效㊂目前,酚类物质主要应用于食品㊁医药㊁化工㊁畜牧养殖等多个领域,利用纳米㊁微胶囊等可提高其生物利用度,从而产生较好的生物学效应㊂随着生物学理论与技术的快速发展,近年来天然来源酚类物质的开发及其在食品中的应用成为研究热点,研究主要集中在多酚的提取㊁分离纯化㊁结构鉴定及生物活性等方面㊂在文献分析的基础上,对酚类物质的提取㊁来源及生理功能进行了综述,并对其未来的研究方向及难点问题进行了展望,以期为食品工业中酚类物质的开发和利用提供借鉴㊂关键词:酚类物质;来源;生理功能;提取方法;研究进展中图分类号:T S213.21文献标志码:Ad o i:10.3969/j.i s s n.16735862.2023.06.011R e s e a r c h p r o g r e s s o f p h e n o l i c s c o m p o u n d sJ I A N GZ h o n g l i,D UZ h a o h u a n,Z HA OX i u h o n g,T UX i a n g h u i,MA OP e n g(C o l l e g e o fG r a i nS c i e n c e a n dT e c h n o l o g y,S h e n y a n g N o r m a lU n i v e r s i t y,S h e n y a n g110034,C h i n a)A b s t r a c t:P h e n o l sa r eac l a s so f p h y t o c h e m i c a l s w h i c h w i d e l yp r e s e n t i n p l a n t t i s s u ea n d p l a yi m p o r t a n t r o l e s i n p l a n t g r o w t ha n dd e v e l o p m e n t.T h e y a r ea l s oc l o s e l y r e l a t e dt oh u m a nh e a l t h,s u c ha s a n t i-i n f e c t i o n,a n t i-v i r u s,a n t i-b a c t e r i a,a n t i-a l l e r g y,a n t i-b l e e d i n g a n de n h a n c e i mm u n i t y.A t p r e s e n t,p h e n o l i cc o m p o u n d sa r e m a i n l y u s e di nf o o d,m e d i c i n e,c h e m i c a l i n d u s t r y,a n i m a lh u s b a n d r y a n d o t h e rf i e l d s.T h e u s e o f n a n o p a r t i c l e s a n d m i c r o c a p s u l e s c a n i m p r o v e t h e i rb i o a v a i l a b i l i t y a n d p r o d uc e b e t t e r b i o l o g i c a le f f e c t s.W i t ht h er a p id de v e l o p m e n to fb i o l o g i c a lt h e o r i e sa n dt e c h n o l o g i e s,t h e d e v e l o p m e n to fn a t u r a l l y-d e r i v e d p h e n o l i cc o m p o u n d sa n dt h e i ra p p l i c a t i o n s i nf o o dh a v eb ec o m ear e s e a r c hh o t s p o t i nr e c e n t y e a r s.I t m a i n l y f o c u s i n g o nt h ee x t r a c t i o n,s e p a r a t i o n a n d p u r if i c a t i o n,s t r u c t u r e i d e n t i f i c a t i o n a n d b i o l og i c a l a c t i v i t y o fp o l y p h e n o l s.O n t h e b a s i s o f l i t e r a t u r e a n a l y s i s,t h e e x t r a c t i o n,s o u r c e a n d p h y s i o l o g i c a l f u n c t i o n o fp h e n o l i c c o m p o u n d sh a v eb e e nr e v i e w e d,a n dt h e f u t u r e r e s e a r c hd i r e c t i o n sa n dd i f f i c u l t p r o b l e m sh a v eb e e n p r o s p e c t e d,i n o r d e r t o p r o v i d e r e f e r e n c e f o r t h e d e v e l o p m e n t a n du t i l i z a t i o n o f p h e n o l s i nt h e f o o d i n d u s t r y.K e y w o r d s:p h e n o l i cc o m p o u n d s;s o u r c e;p h y s i o l o g i c a l f u n c t i o n;e x t r a c t i o n m e t h o d s;r e s e a r c hp r o g r e s s酚类(p h e n o l i c s)是指芳香烃苯环上一个-H被-O H取代后生成的含有酚羟基的一大类化合物,是植物的主要次生代谢物之一㊂根据酚羟基的数目,酚类化合物可划分为一元酚和多元酚㊂多元酚又收稿日期:20230322基金项目:辽宁省教育厅基本科研项目(J Y T M S2*******)㊂作者简介:姜忠丽(1967 ),女,辽宁盖州人,沈阳师范大学教授㊂称多酚,被称为 第七类营养素 [1],主要包括黄酮类㊁单宁类㊁酚酸类及花色苷类等㊂近20年来,在食品营养学和预防医学方面,大量研究证明,多酚类物质可以多方面促进人体健康[2]㊂1 酚类物质的种类酚类物质根据其结构特点,可分为类黄酮(b i o f l a v o n o i d s)和非类黄酮类化合物㊂类黄酮主要是指黄酮类化合物[3],泛指2个苯环(A 环与B 环)通过三碳链相互连接而形成的一系列化合物;而非类黄酮类即酚酸类,其往往具有一个苯环,多为对羟基苯甲酸和肉桂酸的衍生物[4]㊂其结构通式分别如图1㊁图2所示㊂图1 黄酮类化合物结构图F i g .1 S t r u c t u r eo f f l a v o n o i d s 图2 酚酸类化合物结构图F i g .2 S t r u c t u r eo f ph e n o l i ca c i d s 酚类物质通常并不以简单的形式存在,它们往往会与其他物质相结合[5],如:原花青素类常与木质素类物质结合而形成聚合物;黄酮苷在植物体中常以糖苷的形式与不同的糖结合而存在;酚酸也是以酯合或糖苷化的形式存在于植物体内㊂由此就形成了酚类物质在植物体的3种存在形式,即游离态㊁结合态和酯化态㊂游离态㊁酯化态的酚类物质通常是可溶的,能溶于水和极性溶剂;而结合态的酚类物质多不溶于水,常存在于共价结合体中㊂其中,游离态多酚在水果中的含量比结合态多酚高,特别是某些颜色较深或酸涩味较重的水果,其游离多酚含量占总多酚的90%以上[6]㊂而在粮谷类中,尤其是在玉米和小麦制品中,其结合态多酚含量大多比游离态多酚多得多[7]㊂目前,对酚类物质存在形式的研究多集中在游离酚类化合物的组成和生物学功能上,而对结合态酚类化合物的组成及生物学功能方面研究得较少㊂2 酚类物质的研究现状2.1 酚类物质的来源酚类化合物广泛存在于各种高等植物器官中[8],如蔬菜㊁水果㊁香辛料㊁谷物㊁豆类和果仁等,且多分布于植物的外皮即在接受阳光照射的部分㊂酚类物质最早被发现于茶叶中,约占茶叶干重的20%~30%,其决定了茶叶的色㊁香㊁味及功效㊂茶多酚是茶叶中多酚类物质的总称,按其主要化学成分可分为儿茶素类㊁黄酮类㊁花青素类㊁酚酸类四大类[9]㊂J a i t z 等[10]从红酒中鉴定出没食子酸㊁儿茶素㊁咖啡酸㊁表儿茶酸㊁顺式对香豆素㊁反式对香豆素㊁阿魏酸㊁杨梅酮㊁顺式白藜芦醇㊁反式白藜芦醇和槲皮素等11种酚类物质㊂胡建刚等[11]鉴定出黄酒中的多酚主要为香草酸㊁丁香酸㊁对香豆酸㊁阿魏酸㊁牡荆素㊁芦丁等,少数存在没食子酸㊁香豆酸㊁儿茶素㊁咖啡酸㊁原儿茶酸㊁山柰酚㊁槲皮素㊁金丝桃苷㊁鞣花酸㊁肉桂酸㊁芥子酸等㊂L a z a r o 等[12]对古巴果酒和米酒中总酚含量(t o t a l p h e n o l i c c o n t e n t ,T P C )进行了测定,其T P C 在200~12250m g G A EL -1之间㊂除了茶叶和酒之外,在果蔬及谷物等植物中也相继发现酚类物质㊂W a n g 等[13]从蓝莓中分离鉴定出花青素23种㊁黄酮醇32种㊁原花青素11种㊁其他黄酮类2种㊁酚酸13种等81种酚类化合物㊂R o n g 等[14]研究表明,在苹果皮和果肉中,多酚类物质以原花青素为主;而在果皮中的槲皮素和果肉中的羟基肉桂酸酯含量丰富㊂L e g u a 等[15]对血橙进行了生物活性化合物分析,发现血橙中酚酸和黄酮类化合物含量极为丰富;其中,对香豆素含量最多,其次是阿魏酸和芥子酸;而黄酮类化合物主要以橙皮苷(黄酮苷)为主㊂黄龙等[16]对不同品种苦瓜中的酚类物质进行定性定量分析后发现,苦瓜中的酚类物质主要是香草酸㊁表儿茶素㊁芦丁等㊂杨成峻等[17]在花椒果皮中分离鉴定出没食子酸㊁原儿茶酸㊁绿原酸㊁香草酸㊁咖啡酸㊁丁香酸㊁儿茶酸㊁阿魏酸㊁对香豆酸等9种酚酸及酚酸衍生物,其中绿原酸是花椒酚酸的主要成分㊂而含有阿魏酸等酚酸则是谷物类食品的一大特色[18]㊂Z h a n g 等[19]从黑藜麦中鉴定出6种酚酸945 第6期 姜忠丽,等:酚类物质的研究进展(没食子酸㊁3,4-二羟基苯甲酸㊁香草酸㊁绿原酸㊁对香豆素和阿魏酸),2种黄烷-3-醇(儿茶素和表儿茶素),1种黄酮类(槲皮素)和1种酚苷(阿魏酸4-葡萄糖苷)㊂翟小童等[20]在玉米籽粒的果皮㊁种皮㊁糊粉层等部位检测到酚类物质,其中含量较高的有香草酸㊁对羟基苯甲酸㊁阿魏酸等㊂W u等[21]首次发现核桃仁多酚中游离形式的胡桃醌㊁山柰酚㊁槲皮素-7-o-β-D-葡萄糖苷和二氢槲皮素㊂B e l s c a k等[22]在对可可产品生物活性成分的比较研究发现,可可豆中多酚的含量特别高,经测定,其黄烷醇类占37%,花色苷占4%,原花青素占58%㊂B u t s a t等[23]发现泰国米的谷壳㊁皮层㊁胚乳中主要存在3种酚酸,分别为阿魏酸㊁香草酸和对香豆酸,其中阿魏酸在皮层中最多,而香草酸㊁对香豆酸则多存在于谷壳中㊂2.2酚类物质的提取方法目前,酚类物质的提取分离方法多种多样㊂经典的提取方法是有机溶剂浸提法[24],其不需特殊的仪器,应用较普遍,但存在产品安全性低㊁耗时长㊁提取率低等缺点㊂随着科学的不断进步,人们更加注重高效㊁节能㊁环保,因而一些基于先进仪器的新型提取方法应运而生,其优缺点比较结果见表1㊂不同提取方法对酚类物质的提取率存在着差异,常见的提取方法[25]有超声辅助提取法㊁微波辅助萃取法和生物酶解法等㊂表1酚类物质常见提取方法优缺点比较T a b l e1A d v a n t a g e s a n dd i s a d v a n t a g e s o f c o m m o nm e t h o d s f o r e x t r a c t i n gp h e n o l s提取方法有机溶剂提取超声辅助提取微波辅助萃取生物酶解优点操作简单㊁溶剂易取得效率高㊁溶剂耗量小时间短㊁效率高产率高㊁多用于结合酚提取缺点提取率低对人体有害且某些多酚会发生降解不能用于提取结合酚酶的作用条件较温和,对其要求较为严格2.2.1有机溶剂提取法有机溶剂提取法是较为传统的经典多酚提取方法,主要是指用水㊁甲醇㊁乙醇和乙酸乙酯等有机溶剂利用相似相溶的原理从食品中提取酚类物质的过程,其具有操作简单㊁提取速度快㊁使用的溶剂易取得等优点[26]㊂T u r k m e n等[27]以80%甲醇提取红茶多酚,提取率最高可达到14.27m g㊃g-1㊂梁杏等[28]以50%乙醇提取核桃饼粕多酚,核桃饼粕多酚提取率为6.95%㊂L i等[29]以甲醇溶液为溶剂,使蓝莓多酚类化合物在40ħ的条件下被提取出来,经测定,其总酚含量在(154.7ʃ1.01)~(398.0ʃ5.8)m g/100g㊂姚永志等[3031]以水作溶剂提取花生红衣多酚物质时,其提取率为6.41%,而当用乙醇作溶剂时,则可达到7.858%㊂刘晚霞等[32]以70%乙醇为提取剂得到小米糠多酚提取液㊂O r o z c o等[33]以80%甲醇为提取剂,经过正己烷除脂和乙酸乙酯萃取后,获得糙米多酚提取液㊂2.2.2超声辅助提取法超声辅助提取法[34]是基于有机溶剂提取法的优化处理,在溶液提取的同时用超声波处理提取液,以达到提高提取率与加快提取时间的目的㊂S h e h a t a等[35]通过超声辅助提取法提取橙皮多酚,结果表明,在50ħ,57.7%乙醇浓度和44m i n 的提取时间下,其总酚含量T P C可达到292.158μg G A E/g㊂何志勇和夏文水[36]对橄榄多酚进行了提取,比较了传统有机溶剂和超声辅助提取法,结果显示超声辅助提取法比传统有机溶剂提取法的多酚提取率提高了2.2%㊂杨志刚等[37]研究超声波辅助提取常熟黑米类黄酮时发现,在超声波辅助提取条件下,其提取率比有机溶剂浸提法提取率高㊂D e m i r d o v e n等[38]比较了超声波和常规方法从红白菜中提取花青素,结果显示超声波比常规方法的花青素提取率提高了11.92%㊂但仍有文献报道高强度的超声处理会降低某些食品中的酚类物质含量㊂张清安等[39]研究了超声处理对黑米酒总酚含量的影响,随着超声波功率㊁频率和时间的增加,黑米酒中的总酚含量与未经超声处理黑米酒的总酚含量相比略有下降㊂Z h a n g等[40]研究了超声处理对葡萄酒中酚类化合物的影响,结果表明超声处理加速了葡萄酒中锦葵花素-3-O-葡萄糖苷的降解,同时处理时间越长,降解速度越快㊂到目前为止,超声对酚类物质影响的机制仍不明确㊂相信随着对超声波各特征参数与其食品中酚类物质相关性的进一步研究,未来该技术在食品酚类物质的提取中会有更好的应用㊂2.2.3微波辅助萃取法微波辅助萃取法同超声辅助提取法的原理几乎相同,其是在有机溶剂提取法的基础上加以微波辅055沈阳师范大学学报(自然科学版)第41卷助的方式将提取工艺进行优化㊂该方法具有提取时间短㊁溶剂要求低㊁提取纯度高㊁成本低等优点,而且在不破坏酚类化合物结构的情况下,还能提高提取液中酚类化合物的含量㊂P a n 等[41]采用微波辅助萃取法提取绿茶叶中的茶多酚与咖啡因,结果表明,微波辅助萃取法提取较超声波辅助提取法多酚得率提高了2%㊂L i 等[42]分别使用微波法㊁索氏法和有机溶剂法提取大豆中的酚类化合物,结果发现微波法较其他2种提取方法多酚得率分别提高了50.0%和55.6%㊂陈培栋[43]研究微波处理对糙米多酚的影响,发现微波处理后糙米多酚和总黄酮类含量均超过原始糙米的50%㊂陈秋娟等[44]在对荸荠皮中的多酚类物质进行微波辅助提取研究时发现,用微波辅助提取荸荠皮中的多酚类物质,其提取率比传统的有机溶剂提取率高㊂W a n g 等[45]研究发现,对苦荞种子进行适当的微波预处理,可以在一定程度上提高萌发率,同时对黄酮类化合物含量和抗氧化活性有明显的改善作用㊂2.2.4 生物酶解法生物酶解法是一种将酶引入混合物中提高综合效率的可持续技术,通过使用酶作为催化剂破坏食品材料的细胞壁以释放生物活性成分,使其更容易进入溶剂,从而达到提取的目的㊂R u s s o 等[46]研究从紫楚菊中提取多酚,对酶辅助提取和常规溶剂萃取法进行了比较,结果显示,酶辅助提取法的总酚得率提高了5%㊂崔春兰等[47]采用传统有机溶剂浸提法和酶辅助提取法提取苹果渣中的多酚类物质,相比于有机溶剂提取而言,酶辅助提取的提取物产量分别提高了1.6倍和12.9倍㊂付晓燕等[48]对发芽燕麦酚类物质的含量㊁成分及抗氧化活性进行了比较,发现酚类物质含量在燕麦发芽8d 的过程中显著提高,并且与传统溶剂萃取法相比,酶辅助萃取法提取的总酚含量更高㊂生物酶解法具有高效温和㊁环保㊁可持续发展等特点,避免了有机溶剂对人体的有害作用,多用于提取结合酚,但酶需要在特定条件下才能发挥作用,且该技术尚处于实验室阶段,实验费用较高,技术尚不成熟,因而在实际生产中尚未大规模投入㊂2.3 酚类物质的生理功能特性酚类物质作为一类储量丰富的可再生绿色资源,在人们的日常生活中发挥着巨大的作用,其抗氧化㊁抗菌㊁抗癌㊁抗肿瘤㊁降血糖㊁降血脂[49]㊁增强免疫功能等作用是发展含酚类保健食品的先决条件㊂近几年,在医药㊁食品[50]㊁保健品㊁化妆品等领域已经报道了酚类物质的抗氧化㊁抗菌㊁降血脂㊁降血糖㊁降低农药对机体毒性㊁吸收紫外线和结合金属离子等的作用㊂2.3.1 抗氧化酚类物质良好的抗氧化特性与其化学结构有着密切的关系:由于酚类物质中含有大量的酚羟基,使之具有很强的还原性,从而能与自由基发生化学反应,达到清除体内过剩自由基㊁延缓机体衰老的目的㊂邵佩等[51]对藤茶抗氧化能力的研究结果显示,藤茶总多酚对羟基自由基㊁D P P H 自由基和超氧阴离子自由基均有良好的清除作用㊂李晓静等[52]对香蕉皮单宁进行了提取并评价了其抗氧化活性,香蕉皮单宁对D P P H 自由基㊁超氧阴离子自由基和羟基自由基均具有明显的清除能力,且半数抑制质量浓度(I C 50)分别为0.300,1.185,0.730m g ㊃m L -1㊂另外,有研究报告对比了小麦粉㊁全麦粉㊁麸皮及糊粉层的抗氧化活性,发现其抗氧化活性依次增强,这可能与它们所含的酚类物质含量多少有关[19]㊂S a n g k i t o k o m o l 等[53]发现血糯米中的花色苷对人类离体红细胞的抗氧化活性有明显的改善作用㊂N e e l a m 等[54]发现多酚作为抗氧化剂也被证明可以保护蛋白质㊁脂质和核酸等关键细胞成分免受氧化伤害,从而降低患有与氧化应激相关的多种退行性疾病的可能性㊂2.3.2 抑菌㊁消炎及抗病毒研究表明,黄酮类化合物具有抑菌作用,可提高机体抵抗传染病的能力,如木椰草素㊁黄芩苷㊁黄芩素等,而槲皮素㊁桑色素㊁二氢槲皮素及山柰酚等有抗病毒作用㊂与传统的抗菌药物(如抗生素和磺胺类药物)相比,其无毒副作用的优点引起了人们的关注,因而其有被开发为新型抑菌剂的潜力㊂白传记等[55]的实验证明,茶多酚对金黄色葡萄球菌㊁大肠杆菌㊁沙门氏菌等的生长和繁殖有较强的抑制作用㊂李振等[56]的研究表明,茶多酚对金黄色葡萄球菌等致病菌有明显的抑制作用㊂A x e l l e 等[57]研究了姜黄多酚通过调节关键脂肪因子和抗氧化酶改善胰岛素介导的脂质积累并减弱氧化应激期间3T 3-L 1脂肪细胞的促炎反应㊂M e r i e m 等[58]在研究芸香的酚类含量及体外抗氧化㊁抗炎和抗菌评价时发现,酚类物质通过抑制蛋白变性来起到抗炎的作用,并且酚类物质含量越多其抗炎作用越155 第6期 姜忠丽,等:酚类物质的研究进展255沈阳师范大学学报(自然科学版)第41卷显著㊂此外,李丽等[59]还考察了香蕉皮单宁抑菌性能受温度㊁酸碱值㊁盐分等因素的影响,发现其抑菌能力不受高温处理的影响,但会随着p H的升高(2.0~8.0)逐渐减弱,随着盐质量分数的增加(1%~7%)显著增强㊂这可能是由于在碱性环境中香蕉皮单宁发生氧化反应而失去抑菌作用,而盐类的存在在一定程度上协同了单宁的抗菌能力㊂G i o v a a n等[60]考察了29种多酚物质在不同浓度水平下对小麦中镰刀菌所产的单端孢霉毒素的产毒情况,其中大部分多酚物质在1.5mm o l㊃L-1或1.0mm o l㊃L-1条件下对脱氧雪腐镰刀菌烯醇的抑制率达到70%㊂此外,花生红衣中的多酚类物质对黄曲霉毒素B1产毒也具有显著抑制作用㊂因此,酚类化合物的抑菌㊁消炎及抗病毒功能对人体而言具有重要贡献㊂2.3.3降血压人体肾脏之所以能够维持血压平衡是通过 血管紧张素 的分泌使血压增高,以及 舒缓激肽 的平衡使血压下降㊂当促进这2类物质转化酶活性过强时,血管紧张素Ⅱ会增高,血压升高㊂而茶多酚具有较强的抑制转化酶活性的作用[61],故可以起到降低或维持血压恒定的作用,绿原酸能通过改善血管内皮增生来起到降血压的作用㊂目前已报道的多酚对高血压的保护作用机制主要由动物实验数据支持,包括抑制氧化应激㊁提高一氧化氮(N O)生物利用度㊁改善内皮功能㊁抑制血管收缩素内皮素-1合成及调节肾素-血管紧张素-醛固酮系统㊂虽然酚类物质降血压数据不足,许多问题仍未解决,但整体而言,有关多酚可以降低或维持血压的证据[62],还是让人倍受鼓舞㊂2.3.4降血糖酚类物质的降糖活性与其影响参与葡萄糖代谢的相关基因表达和酶活性㊁干扰胃肠道葡萄糖的吸收㊁抑制蛋白质的非酶糖基化有关[63]㊂一些研究者通过动物试验或临床试验证实,酚类物质在有效预防及辅助治疗糖尿病和并发症方面是有效的[64]㊂目前,大多数降血糖药物具有毒性和副作用㊂而从天然资源中提取的酚类物质具有降血糖活性且无毒性或毒性低等优点,引起了研究者们日益浓厚的研究兴趣㊂Z h a o等[65]发现桑葚富含多种酚酸㊁类黄酮等酚类化合物,其中花青素类(主要是矢车菊3-葡萄糖苷)通过调控P I3K/A K T通路及降低肝脏氧化损伤的途径来降低胰岛素抵抗㊂除了矢车菊3-葡萄糖苷花青素以外,桑葚中其他酚类化合物是否也有助于降血糖活性的发挥也有待进一步研究㊂W a n g等[66]研究发现,诺丽果含有大量的酚类物质,临床试验和动物试验也表明诺丽果汁具有调节血糖水平的潜力㊂流行病学研究进一步证实了大量摄入富含酚类物质食品与T2D M治疗正相关,而诺丽果富含酚类物质提取物对肠道微生物的影响及对葡萄糖稳态调节作用的机制仍然需要深入研究㊂糖尿病是一种典型的代谢紊乱疾病,其发病机理复杂多样,除了已报道的调控途径以外,酚类化合物对其他与糖尿病有关的代谢通路的影响也有待进一步的研究㊂2.3.5其他功能研究表明,酚类化合物对神经退行性疾病㊁癌症㊁肥胖等疾病也有所改善[67]㊂其中,姜黄素和儿茶素可以通过免疫调节和抗氧化清除特性保护神经元,从而预防阿尔茨海默病㊂酚类物质也可以中和自由基并最大限度地降低患癌症的风险㊂此外,具有蛋白质结合活性的多酚也被证明可以通过与消化酶反应并抑制消化酶来防止脂质㊁碳水化合物和蛋白质在消化道中的消化㊂3结论和展望酚类物质来源丰富,生理功能众多,可挖掘利用的空间很大㊂目前酚类物质多应用于化妆品方面㊂例如,芦荟提取物㊁金缕梅提取物㊁银杏叶提取物常被广泛应用于清洁型化妆品中,以茶多酚为主的茶叶提取物和富含原花青素的葡萄籽提取物被广泛应用于护肤型化妆品中㊂此外,酚类物质的应用主要集中在天然多酚的生物材料的制备,其中包括金属多酚涂层㊁分层薄膜或胶囊㊁纳米微粒和多酚凝胶等㊂一方面,它改善了天然多酚水溶性差㊁稳定性差㊁生物利用率低等问题;另一方面,这些材料可以与多种药物结合用于治疗癌症㊁细菌感染㊁炎症等,由于其选用的材料均是食品级,且制备过程多利用分子间的互作,因而是一种安全㊁简便的技术手段[68]㊂除此之外,国内外学者利用栅栏效应将植物多酚和其他保鲜剂复配[69],或与其他保鲜手段相结合,充分发挥其协同作用,以达到综合保鲜的效果㊂但迄今为止,酚类物质的应用仍然受限㊂其主要原因:第一,原料方面,对酚类物质目前的研究及应用仍然不够全面,今后更应扩大其研究范围,使应用取材更加广泛灵活;第二,生理功能方面,对酚类物质的功能特性研究还不够深入,今后应加大酚类物质的成分㊁结构及与之相对应的生物活性结构的研究,探索其对人 三高 的影响机制,明确改性目标;第三,从未来发展趋势角度,应推动酚类物质在特殊医学用途配方食品中的应用,通过优化提取工艺和改性方法,使酚类物质的应用更加广泛和深入㊂随着酚类物质系统化研究的不断深入,富含酚类物质且对人体有益的食品㊁药品将会不断面市,对医药和保健食品等领域贡献更大㊂参考文献:[1]凌关庭.有 第七类营养素 之称的多酚类物质[J ].中国食品添加剂,2000(1):2837.[2]颜才植,叶发银,赵国华.食品中多酚形态的研究进展[J ].食品科学,2015,36(15):249254.[3]牛帅科,赵艳卓,牛早柱,等.葡萄果实中酚类物质研究进展[J ].保鲜与加工,2022,22(2):107112.[4]T S A O R.C h e m i s t r y a n db i o c h e m i s t r y o f d i e t a r yp o l y p h e n o l s [J ].N u t r i e n t s ,2010,2(12):12311246.[5]王玲平,周生茂,戴丹丽,等.植物酚类物质研究进展[J ].浙江农业学报,2010,22(5):696701.[6]V I N S O NJA ,S U X H ,Z U B I K L ,e t a l .P h e n o l a n t i o x i d a n t q u a n t i t y a n d q u a l i t y i n f o o d s :F r u i t s [J ].JA gr i cF o o d C h e m ,2001,49(11):53155321.[7]R O C H I NS M ,U R I B EJG ,S A L D O V A RSS ,e t a l .P h e n o l i cc o n t e n t a n da n t i o x i d a n t a c t i v i t y of t o r t i l l a s p r o d u c e d f r o m p ig m e n t e dm a i z e p r o c e s s e db y c o n v e n t i o n a l n i x t a m a l i z a t i o n o r e x t r u s i o n c o o k i n g[J ].JC e r e a l S c i ,2010,52(3):502508.[8]金莹,孙爱东.多酚的食物来源及生物有效性[J ].食品与发酵工业,2006,32(9):101106.[9]韦铮,贺燕,黄先智,等.茶多糖-茶多酚对小鼠肠道氧化应激的改善与作用机制[J ].食品科学,2022,43(11):149155. [10]J A I T Z L ,S I E G L K ,E D E R R ,e ta l .L C -M S /M Sa n a l y s i so f p h e n o l sf o rc l a s s i f i c a t i o no fr e d w i n ea c c o r d i n g t o g e o g r a p h i c o r i g i n ,g r a p e v a r i e t y a n dv i n t a g e [J ].F o o dC h e m ,2010,122(1):366372.[11]胡建刚,刘镇,周建弟,等.液相色谱-串联质谱法同时测定黄酒中20种多酚含量[J ].食品安全质量检测学报,2023,14(2):217225.[12]L A Z A R O N ,MA R I A PS ,A N A G ,e t a l .C o m p a r i s o n o f p h y s i c o c h e m i c a l p r o p e r t i e s ,a m i n o a c i d s ,m i n e r a l e l e m e n t s ,t o t a l p h e n o l i c c o m p o u n d s ,a n da n t i o x i d a n t c a p a c i t y o fC u b a nf r u i t a n dr i c ew i n e s [J ].F o o dS c iN u t r ,2021,9(7):36733682.[13]WA N GC ,Z HA N G M ,WU L M ,e t a l .Q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s o f p h e n o l i c c o m po u n d s i nb l u e b e r r i e s a n d p r o t e c t i v e e f f e c t s o nh y d r o g e n p e r o x i d e -i n d u c e d c e l l i n j u r y [J ].JS e p S c i ,2021,44(14):28372855.[14]R O N G T ,Y A N G R ,Y O U N GCJ ,e t a l .P o l y p h e n o l i c p r o f i l e s i n e i g h t a p p l e c u l t i v a r s u s i n g h i g h -p e r f o r m a n c e l i q u i d c h r o m a t o g r a p h y (H P L C )[J ].JA g r i cF o o dC h e m ,2003,51(21),63476353.[15]L E G U AP ,MO D I C A G ,P O R R A S I ,e t a l .B i o a c t i v e c o m p o u n d s ,a n t i o x i d a n t a c t i v i t y a n d f r u i t q u a l i t y ev a l u a t i o no f e l e v e nb l o o do r a n g e c u l t i v a r s [J ].JS c i F o o dA g r i c ,2022,102(7):29602971.[16]黄龙,邓媛元,张名位,等.不同苦瓜品种果肉中酚类物质含量及抗氧化能力比较[J ].中国农业科学,2011,44(22):46604668.[17]杨成峻,陈明舜,刘成梅,等.花椒果皮多酚类成分鉴定及降血糖活性[J ].食品科学,2023,44(2):271278.[18]龚二生.糙米多酚组分及其抗氧化活性研究[D ].南昌:南昌大学,2018.[19]Z HA N G Y ,Y A N Y ,L I W Q ,e ta l .M i c r o w a v i n g r e l e a s e d m o r e p o l y p h e n o l sf r o m b l a c k q u i n o a g r a i n s w i t h h y p o g l y c e m i c e f f e c t s c o m p a r e dw i t h t r a d i t i o n a l c o o k i n g m e t h o d s [J ].JS c i F o o dA g r i c ,2022,102(13):59485956.[20]翟小童,韩林,乔聪聪,等.玉米籽粒次生代谢物质分布及其抗氧化活性[J ].食品科学,2023,44(2):296303.[21]WUST ,S H E N D Y ,WA N G R H ,e t a l .P h e n o l i c p r o f i l e sa n da n t i o x i d a n t a c t i v i t i e so f f r e e ,e s t e r i f i e da n db o u n d p h e n o l i c c o m p o u n d s i nw a l n u t k e r n e l [J ].F o o dC h e m ,2021,350(18):129217.[22]B E L S C A K A ,K OM E SD ,HO R Z I CDJ ,e t a l .C o m p a r a t i v e s t u d y o f c o mm e r c i a l l y av a i l a b l e c o c o a p r o d u c t s i n t e r m s o f t h e i r b i o a c t i v e c o m po s i t i o n [J ].F o o dR e s I n t ,2009,42(56):707716.[23]B U T S A T S N ,S I R I AMO R N P U N S .A n t i o x i d a n tc a p a c i t i e sa n d p h e n o l i cc o m po u n d s o ft h e h u s k ,b r a n a n d e n d o s p e r mo fT h a i r i c e [J ].F o o dC h e m ,2010,119(2):606613.[24]夏婷,赵超亚,杜鹏,等.食品中多酚类化合物种类㊁提取方法和检测技术研究进展[J ].食品与发酵工业,2019,45(5):231238.355 第6期 姜忠丽,等:酚类物质的研究进展455沈阳师范大学学报(自然科学版)第41卷[25]杨新,陈莉,卢红梅,等.茶多酚提取与纯化方法及其功能活性研究进展[J].食品工业科技,2019,40(5):322328.[26]田富林,黄文晶,王展,等.植物多酚提取研究进展[J].食品与机械,2020,36(9):211216.[27]T U R KM E N N,V E L I O G L U YS.D e t e r m i n a t i o no f a l k a l o i d s a n d p h e n o l i c c o m p o u n d s i nb l a c k t e a p r o c e s s e db y t w od i f fe r e n tm e t h o d s i nd if f e r e n t p l u c k i ng s e a s o n s[J].JS c i F o o dA g r,2007,87(7):14081416.[28]梁杏,陈朝银,赵声兰,等.响应面法优化核桃饼粕多酚提取工艺[J].食品科技,2015(6):241246.[29]L ID N,L IB,MA Y,e ta l.P o l y p h e n o l s,a n t h o c y a n i n s,a n df l a v o n o i d sc o n t e n t sa n dt h ea n t i o x i d a n tc a p a c i t y o f v a r i o u s c u l t i v a r s o f h i g h b u s ha n dh a l f-h i g hb l u e b e r r i e s[J].JF o o dC o m p o sA n a l,2017,62(11):8493.[30]姚永志,王子涵,左锦静.水作溶剂提取花生红衣多酚物质的研究[J].现代食品科技,2006(4):110112.[31]姚永志,左锦静,王子涵.乙醇提取花生红衣多酚物质的研究[J].中国油脂,2007(3):5153.[32]刘晚霞,刁静静,贾鹏禹,等.小米糠多酚提取液组成成分分析[J].饲料研究,2019,42(11):8386.[33]O R O Z C O RF,L IL,HA R F L E T T C,e t a l.E f f e c t so f e n v i r o n m e n t a n d g e n o t y p eo n p h e n o l i ca c i d s i nw h e a t i nt h eh e a l t h g r a i nd i v e r s i t y s c r e e n[J].JA g r i cF o o dC h e m,2010,58(17):93419352.[34]吴建华,吴志瑰,裴建国,等.多酚类化合物的研究进展[J].中国现代中药,2015,17(6):630636.[35]S H E HA T A M G,A B D E I A Z I Z N M,Y O U S S E F M M,e ta l.O p t i m i z a t i o n c o n d i t i o n s o fu l t r a s o u n d-a s s i s t e de x t r a c t i o nof p h e n o l i c c o m p o u n d s f r o mo r a ng e p e e l su s i n g r e s p o n s e s u r f a c em e th o d o l o g y[J].JF o o dP r o c e s sP r e s, 2021,45(10):15870.[36]何志勇,夏文水.橄榄多酚的提取研究[J].林产化学与工业,2007,27(1):7780.[37]杨志刚,张燕萍,杨海定.超声波辅助提取常熟黑米类黄酮及其抗氧化活性分析[J].食品科学,2013,34(18): 118122.[38]D E M I R D O V E N A H,O Z D O G A N K N,T O K A T L IKE.E x t r a c t i o no f a n t h o c y a n i n s f r o mr e d c a b b a g e b y u l t r a s o n i ca n d c o n v e n t i o n a lm e t h o d s:O p t i m i z a t i o na n de v a l u a t i o n[J].JF o o dB i o c h e m,2015,39(5):491500.[39]张清安,史芳芳,王袭,等.超声波处理对黑米酒中酚类物质㊁颜色及抗氧化性的影响[J].食品与机械,2016, 32(12):16.[40]Z HA N G Q A,WA N G T T.E f f e c t o f u l t r a s o u n d i r r a d i a t i o no n t h e e v o l u t i o no f c o l o r p r o p e r t i e s a n d m a j o r p h e n o l i cc o m p o u nd s i nw i ne d u r i n g s t o r a g e[J].F o o dC h e m,2017,234:372380.[41]P A N XJ,N I U G G,L I U H Z.M i c r o w a v e-a s s i s t e de x t r a c t i o no f t e a p o l y p h e n o l sa n dt e ac a f f e i n ef r o m g r e e nt e a l e a v e s[J].C h e m E n g P r o c e s s,2003,42(2):129133.[42]L IY,L I S,L I N SJ,e t a l.M i c r o w a v e-a s s i s t e de x t r a c t i o no fn a t u r a l a n t i o x i d a n t s f r o mt h ee x o t i cG o r d o n i aa x i l l a r i sf r u i t:O p t i m i z a t i o na n d i d e n t i f i c a t i o no f p h e n o l i c c o m p o u n d s[J].M o l e c u l e s,2017,22(9):14811497.[43]陈培栋.微波处理对糙米理化性质影响及作用机理研究[D].南京:南京财经大学,2018.[44]陈秋娟,罗杨合,张志,等.微波辅助提取荸荠皮中多酚类物质的工艺研究[J].安徽农业科学,2013,41(24): 1014410146.[45]WA N GJ F,B I A NZX,WA N GSM,e t a l.E f f e c t s o f u l t r a s o n i cw a v e s,m i c r o w a v e s,a n d t h e r m a l s t r e s s t r e a t m e n t o n t h e g e r m i n a t i o no fT a r t a r y b u c k w h e a t s e e d s[J].JF o o dP r o c e s sE n g,2020,43(10):13494.[46]R U S S O D,F A R A U N E I,L A B A N C AF,e t a l.C o m p a r i s o n o f d i f f e r e n t g r e e n-e x t r a c t i o n t e c h n i q u e s a n d d e t e r m i n a t i o n o f t h e p h y t o c h e m i c a l p r o f i l ea n da n t i o x i d a n ta c t i v i t y o fE c h i n a c e aa n g u s t i f o l i aL.e x t r a c t s[J].P h y t o c h e m A n a l, 2019,30(5):547555.[47]崔春兰,郑虎哲,顾立众,等.响应曲面分析法优化苹果渣中多酚类物质的果胶酶辅助提取工艺[J].现代食品科技, 2013,29(9):22352240.[48]付晓燕,隋勇,谢笔钧,等.不同方法提取发芽燕麦酚类物质的含量㊁组成和抗氧化活性比较[J].食品工业科技, 2014,35(15):5457.[49]伊娟娟,左丽丽,王振宇.植物多酚的分离纯化及抗氧化㊁降脂降糖功能研究[J].食品工业科技,2013,34(19): 391395,399.[50]苏绍辉,蒋磊.茶多酚的生理功能及其在食品和饲料中的应用[J].现代食品,2022(24):6164.[51]邵佩,蹇顺华,庄虎,等.不同藤茶提取物的理化指标㊁成分分析及抗氧化活性评价[J].中国食品添加剂,2022, 33(10):251257.[52]李晓静,韩宗元,穆雪姣,等.超声波法提取香蕉皮单宁及抗氧化活性研究[J].食品工业科技,2019,40(24): 120124.[53]S A N G K I T O K OMO L W,T E N C OMN A OT,R O C E J A N A S A R O JA.A n t i o x i d a n t e f f e c t s o f a n t h o c y a n i n s r i c h e x t r a c tf r o mb l a c ks t i c k y r i c e o nh u m a ne r y t h r o c y t e s a n d m o n o n u c l e a r l e u k o c y t e s[J].A f r JB i o t e c h n o l,2010,9(48):82228229.。

![[儿茶素和茶多酚]茶多酚与儿茶素](https://uimg.taocdn.com/58516108a66e58fafab069dc5022aaea998f4191.webp)

[儿茶素和茶多酚]茶多酚与儿茶素篇一: 茶多酚与儿茶素ml茶叶是我国人民生活的必需品,也是世界很多国家人民生活的必需品。

茶叶和文化也是密切相关的。

近些年来,茶叶与健康的问题引起了世界很大的关注,我向大家汇报一下这方面的工作,我觉得很高兴。

李时珍,大家知道,是我们中国明朝的1个非常有名的医学家,他在很早以前就已经写出了茶可以降火,中国人叫上火,这个上火看起来和很多疾病有关系,茶叶在这方面有很大的功效。

汉代之际,茶叶就被认为是1种可以保健和预防人体疾病的药。

它的应用面不是很广,主要是给皇宫里的贵族,还有一些寺庙里饮用,主要用在预防一些疾病。

后来到了唐代之际,茶叶的种植就扩大了,慢慢的由药用转为饮用了。

七世纪之际,日本和韩国是最早引过去的,他们的僧侣到中国留学,就把种子带过去发展了。

到欧洲去是1000年之后,最早到荷兰,后来由荷兰到欧洲的其他国家。

当时,在欧洲买茶叶是在药房里买的,说明茶叶是作为1个药用的面目出现的。

上世纪八十年代之际,出现“回归大自然”的呼声,因为有很多人造的药物,一些人工合成的东西,往往有好的作用,也有一些负作用,在当时回归大自然的呼声之下,不仅是我们中国,世界各国都在找,比如能不能从植物里面,从一些天然的东西里发展一些药物,发展一些食品,也许更加安全。

1985年时,日本有个学者发表了一篇文章,他说茶叶里的茶多酚对癌细胞的生长有抑制作用。

当时引起了大家很大的关注,世界上投入了大量的茶与健康的研究,研究最多的是美国、日本、中国、英国。

很多小国家也都研究,像以色列、科威特也都研究茶叶与健康的关系。

1985年到2012年,每年发表的茶叶研究的论文数,特别是从90年代开始,数量明显增加,每年大约七百篇到八百篇的文献。

根据这些文献的报道,茶叶对健康的影响有下面这些作用:一、对心血管疾病和代谢综合征的预防效果。

什么是代谢综合症?是包括1种腰围增大、血脂升高、血糖和血压升高以及高密度胆固醇降低的症状。

茶多酚在食品保鲜应用的研究进展茶多酚是一类存在于茶叶中的重要类别的化合物。

它们具有抗氧化、抗菌、抗癌等生理活性,因此在食品保鲜应用方面具有重要的研究价值。

本文将对茶多酚在食品保鲜应用方面的研究进展进行综述。

茶多酚可以作为食品抗氧化剂应用于保鲜中。

研究发现,茶多酚能够有效抑制食品中的自由基产生,并具有良好的抗氧化活性。

对于肉类、蔬菜、水果等食品,添加茶多酚可以有效地延长其保鲜期,减少氧化损伤,保持食品的色泽和口感。

在研究中发现,茶多酚在抗氧化保鲜方面的效果优于传统的合成抗氧化剂,因此具有广阔的应用前景。

茶多酚还可以作为食品防腐剂应用于保鲜中。

研究发现,茶多酚具有一定的抑菌效果,可以有效地抑制食品中的霉菌和酵母菌生长。

在面包、糕点、酸奶等食品加工过程中,添加茶多酚可以有效地延长食品的保鲜期,降低食品的变质和腐败风险。

茶多酚还可以通过调节食品酶的活性,减缓食品的衰老速度,保持食品的新鲜度和质量。

茶多酚对食品中的抗氧化物质和维生素具有保护作用。

研究发现,茶多酚可以与食品中的抗氧化物质和维生素发生化学反应,促进其稳定性和活性。

在食品加工和储存过程中,添加茶多酚可以有效地保护食品中的抗氧化物质和维生素,减少其损失和降解,提高食品的营养价值和保鲜效果。

茶多酚在食品保鲜应用方面具有重要的研究进展。

它可以作为食品抗氧化剂、抗菌剂和防腐剂应用于食品保鲜中,具有延长食品保鲜期、抑制细菌滋生和变质、保护食品营养物质和促进其活性等作用。

随着研究的深入,茶多酚在食品保鲜领域的应用前景将会更加广阔,为食品产业的可持续发展提供重要的支持和保障。

茶多酚的提取纯化及其改性的研究

茶是我国的国饮,又将是21世纪天然的绿色饮料。

我国是最早发现茶树,最早采制茶叶和饮用茶汤的国家。

在中国,茶的利用历史已有5千多年,茶不仅是人民生活的必需品之一,还常被当作药物使用。

几千年来,茶的保健和药用功能不断被发现。

随着科学技术的发展,天然产物有效成分的提取分离与应用获得了前所未有的发展,一些天然产物有效成分的功效引起了人们普遍的兴趣,具有十分广阔的发展前景。

自20世纪50年代H.Roberts等对茶多酚类开展系统研究以来,茶多酚类的许多功能被陆续发现。

随着研究的深入和茶多酚类物质的新功能不断被发现,人们对茶多酚的兴趣与日俱增。

大量的研究表明,茶多酚不仅是一种天然的无毒的抗氧化剂,而且也是一种理想的天然药物,具有清除自由基和抗氧化等生物活性,在抑菌、抗病毒、防癌抗癌、抑制肿瘤、防治心血管疾病等方面具有良好功效。

茶多酚的生产和销售在国内外已有十多年的历史,目前茶多酚产品主要用于以下几个方面:抗肿瘤药物;心血管保健药物;抗糖尿病及肥胖症保健药品;抗病毒制剂;化妆品;食品抗氧化添加剂;口腔保洁剂;饮料;保鲜剂;保色剂;除臭剂等。

茶多酚的生产方法众多,主要有溶剂法、沉淀法和吸附法。

(1) 溶剂法溶剂法用水和有机溶剂将茶多酚从茶叶中提取出来,工艺简单,但生产周期长、温度高,茶多酚易氧化失去活性,所制备的茶多酚含量和活性低,且在。

茶叶里的茶多酚、氨基酸、咖啡碱茶叶成份之一:茶多酚这貌似是个既感性又理性的问题。

感性的,因为这个东西关系到我们的味觉,受生理和心理的双重影响,具有明显的个体差异性;而理性的,因为这是一个实实在在的客观存在于茶叶当中的一类化学物质,根本而言是关于一类化学物质的特性。

这里尝试从以下的几个关于茶多酚的基本问题,逐一解答,让大家能有个基本的概念。

1、茶多酚是个什么东西?首先这是茶叶当中最重要的一类物质的总称,是茶叶之所以被称为茶叶,之所以饮茶觉得有回甘和浓度的口感,之所以有特别好的保健功效的这么一类物质。

茶多酚提取物这类物质的含量占到整个茶叶干物质的18%~38%,换言之,就是一斤干茶当中含有约100g 到200g的这种物质。

更重要的是,这种物质可以迅速溶解于热水当中,于是我们泡茶饮茶时能够充分吸收和利用,从而对我们人体的起到特定的保健功效。

茶叶成分含量进一步对茶多酚进行细分,那么还可以简单的分为儿茶素类、黄酮及黄酮苷类、花青素和花白素类、酚酸和缩酚酸类共四大类别,而其中最为重要的是儿茶素,约占到了茶多酚总含量的70%,于是我们在讨论茶多酚时,很多时候可以重点讨论当中的儿茶素。

茶多酚的组成2、不同茶类的茶多酚有什么不一样?我们知道,茶叶有白、绿、黄、青、红、黑茶共六大基本茶类。

对于不同的茶类,由于加工工艺的不同以及发酵程度的不一样,其口感风格仲异,口感浓淡差异很大,这就很大程度上就关涉到茶多酚的含量。

不妨假设某一个茶树品种,同时摘的同一批茶树鲜叶,按照六大茶类的加工方法,分别制成了六种茶,那么这六种茶,其茶多酚的含量可简单的依次判别为:绿茶>白茶、黄茶>青茶>红茶、黑茶,对应着口感,就是从浓到淡,从强到弱的次序。

随着茶叶发酵程度越大,茶多酚被氧化的就越多,含量就会变得越少,从而使得刺激性口感变弱。

六大茶类发酵性及特点发酵是茶多酚转化的过程,自然的我们想问:茶多酚被氧化减少了以后都变成了些什么物质?按照发酵程度的轻重,茶多酚转变成了茶黄素(TF、亮黄色)、茶红素(TR、深红色)以及茶褐素(TB、暗红色)三大物质。

日本发现茶多酚抗癌中介蛋白质

中国食品土畜进出口商会茶叶分会

【期刊名称】《广东茶业》

【年(卷),期】2004(000)004

【摘要】@@ 日本九州大学研究生院立花宏文副教授于3月中旬发现了绿茶的主要活性成分--EGCG发挥抗癌作用的中介蛋白质,对于开发治疗癌症新药具有一定帮助.

【总页数】1页(P21)

【作者】中国食品土畜进出口商会茶叶分会

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】R979.1

【相关文献】

1.日本找到茶多酚抗癌中介蛋白质 [J], 东方

2.儿茶酸中介蛋白质绿茶抗癌 [J], 无

3.日本找到茶多酚抗癌中介蛋白质 [J], 欣闻

4.日本发现茶多酚抗癌中介蛋白质 [J], 无

5.您知道绿茶还有什么功能吗?——抗癌!阎玉森研究发现茶多酚可使致癌物分解[J], 徐惠萍

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

茶的功效相关研究报告茶是我国传统的饮品,有着广泛的应用和较高的经济价值。

茶叶中富含的多种生物活性成分,具有抗氧化、抗肿瘤、降低血脂、预防心血管疾病等多种功效。

下面就茶的功效相关研究报告进行简要介绍。

一、抗氧化功效茶叶中的茶多酚是天然的抗氧化剂,可以清除体内自由基,减缓人体衰老过程。

研究发现,茶多酚可以通过抑制脂质过氧化,减少低密度脂蛋白氧化、抗凝血、降低血小板聚集等途径,对心血管系统起到保护作用。

二、抗肿瘤功效多项研究表明,茶叶中的茶多酚具有抑制肿瘤细胞生长和扩散的功效。

茶多酚能够通过改变肿瘤细胞的凋亡率以及抑制血管新生来达到抗肿瘤的效果。

细胞实验和动物实验结果表明,茶多酚可以阻断癌细胞的增殖和转移,对多种肿瘤具有抑制作用。

三、降血脂功效大量研究表明,茶叶中的茶多酚对降低血脂具有明显效果。

茶多酚可以减少血清总胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白胆固醇的含量,同时提高高密度脂蛋白胆固醇水平,有助于预防和改善动脉粥样硬化、心脑血管疾病等。

四、抗菌消炎功效茶叶中的茶多酚具有明显的抗菌消炎作用。

茶多酚可以抑制多种细菌的生长和增殖,特别是对口腔细菌的抑制作用较为显著。

研究还发现,茶多酚可以抑制慢性胃炎和胃溃疡的发生,并能缓解胃炎症状。

五、提神醒脑功效茶叶中的茶碱和茶多酚能够刺激中枢神经系统,促进思维反应,增强学习和记忆能力,提高警觉性。

研究发现,适量的茶叶饮用可以有效缓解疲劳、增强集中和注意力。

综上所述,茶叶中的茶多酚具有丰富的生物活性成分,具有多种功效,如抗氧化、抗肿瘤、降低血脂、抗菌消炎和提神醒脑等。

这些功效得到了大量的研究证实,为饮用茶叶提供了科学依据。

因此,适量饮用茶叶对人体健康具有积极的促进作用。

学术专业人文茶趣302021 年 第 01 期茶为药用在中华悠久的历史发展中得到了广泛的认可,譬如《茶谱》、《本草拾遗》、《神农本草》中均对茶叶的药理作用、功能进行了详细的描述。

而现代人们通过研究也发现,茶叶中的确拥有有益于人体健康的化学成分和因子,能够更好地帮助人们预防和治疗疾病,提升人体的免疫力。

而在药理功能分析层面上,茶叶拥有止痢除湿、降火明目、解毒醒洒、去腻减肥、消食化痰、清热解毒、提神清心等功能,可以更好地帮助人们提高身体免疫力、促进血液循环,提高各脏器的运作能力。

而从茶叶成分的角度出发,能够发现茶叶拥有脂多糖、咖啡碱、茶多酚等成分,其中茶多酚对人体的健康发展及疾病预防拥有显著的功能和作用。

对此本文以茶多酚的药理作用分析为主,探析茶多酚在疾病治疗中的价值。

1 茶多酚的药理价值在现代科技得到快速发展的过程中,人们的生活品质和生活水平得到显著的提升,人口老龄化问题也日渐严重,极大地冲击着我国的公共卫生服务体系,致使医疗资源紧缺问题逐渐突出。

而在传统的医药观念中,部分农村居民、城镇居民存在着“讳疾忌医”的倾向,严重影响并侵害着国民的身体健康。

然而在我国经济建设取得突飞猛进的发展成果的过程中,保健品逐渐打开了市场,并受到我国中老年人的广泛青睐,但良莠不齐的保健品不仅价格高昂,而且收效甚微,难以真正融入到中老年人预防和治疗常见疾病的过程中。

而茶叶中的茶多酚成分,拥有着较为显著的药理功能和作用,可以有效地应用在疾病预防和治疗的过程中,可以帮助中老年人更好地提升身体免疫力,降低疾病对身体的影响,缓解医疗卫生资源紧缺的困局,帮助我国相关政府部门更好地应对人口老龄化对社会资源的影响。

并且在社会应用中拥有较为广泛的应用价值,能够广泛应用在食品工业、日用品、医药行业等领域。

首先在食品工业中,茶多酚能够用于食物保鲜剂、除臭剂、抗氧化剂、保色剂中。

在日用品中,能够用于化妆品的添加剂中,拥有抗菌、防龋牙、防口臭、防牙周炎、防齿斑等作用,与此同时也可用于日用品如防口臭剂、漱口剂、牙粉、牙膏、洗涤剂、洗发剂、浴液、浴皂等产品中。

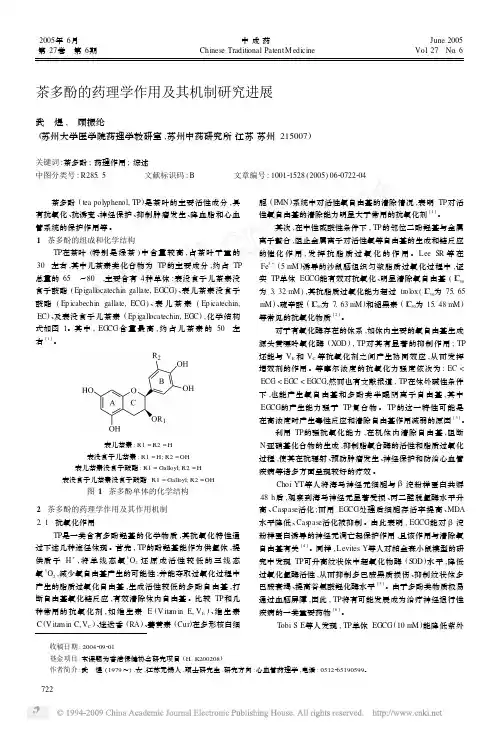

茶多酚药理学研究概况茶多酚(tea polyphenol,TP)是从天然植物茶叶中分离提纯出来的多酚类化合物的复合体。

它大约占茶叶干重的25%左右,它包括有儿茶素类、黄酮及黄酮醇类、花色素类、酚酸及缩酚酸类等四大物质。

目前,世界上许多国家和地区,特别是产茶的亚洲国家,如中国、日本、印度等,以及一些欧美国家都对这种多酚类化合物的复合体开展了大量的药理学研究和试验。

在大量的研究中表明,茶多酚具有多种保健功能和药理效应,如抗菌、抗病毒、抗毒素、防癌、抗癌、抗突变、降血脂、降血糖、防止动脉硬化和血栓形成、保护肝脏、抗衰老、抗龋齿、抗过敏等,此外对于免疫系统的疾病,特别是艾滋病也具有良好的预防和治疗功效。

由此可见,茶多酚作为一种资源丰富、成本低廉的天然药物有着十分广阔的前景。

本文将对茶多酚的多种药理作用进行总结,介绍一下它已知的药理学研究概况。

1、抗菌作用茶多酚作为一种广谱、强效、低毒的抗菌药物已经被世界上许多国家的学者所公认。

在众多的抗菌试验中,人们发现它对普通变形杆菌、金葡球菌[1]、表皮葡萄球菌[2]、变形链球菌[3]、肉毒杆菌[4]、乳酸杆菌[5]、霍乱弧菌、黄色弧菌、副溶血弧菌、蜡状芽胞杆菌、嗜水气单胞嗜水亚种、大肠杆菌、肠炎沙门氏菌[6]、绿脓杆菌、福氏痢疾杆菌、宋氏痢疾杆菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、黄色溶血性葡萄球菌、金黄色链球菌[7]等等许多致病菌,尤其是对肠道致病菌具有不同程度的抑制和杀伤作用。

同时它还能有效地防止耐抗生素的葡萄球菌感染,对于溶血素,ECG与EGCG也具有抑制活性[1]。

除此以外,茶多酚对能引起人体皮肤病的病原真菌,如头部白癣、斑状水泡白癣、汗状泡白癣和顽癣等寄生性真菌也具有很强的抑制作用[6]。

虽然茶多酚对肠道内的细菌有十分强大的杀伤和抑制作用,但是它对于肠道内的有益菌却起着保护作用,如它能促进肠道内双歧杆菌的生长和繁殖,改善人体肠道内的微生物结构,提高肠道的免疫功能,对增进人体健康有着积极的作用[7]。

多酚物质对人的心血管健康有益处。

多酚是一种什么物质?天然多酚多在植物性食物中发现,是具有促进健康作用的物质。

它存在于可可豆,茶,红酒,蔬菜和水果中。

多酚物质中的类黄酮是抗氧化剂。

医学研究表明,氧化损伤是导致许多慢性病,如心血管病,癌症和衰老性疾病的重要原因,多酚的抗氧化功能可以对这些慢性病起到预防作用。

多酚作为一种抗氧化剂,对预防心血管疾病有非常好的疗效,这一点得到了中外科学家多年来的实验论证。

多酚物质是一类重要化合物。

多酚是分子中具有多个羟基酚类植物成分的总称,植物中多酚的含量仅次于纤维素、半纤维素和木质素。

植物多酚又称植物单宁,是植物体内的复杂酚类次生代谢产物,具有多元酚结构,主要存在于植物体的皮、根、叶、壳和果肉中。

植物多酚在自然界中的储量非常丰富。

人类对植物多酚的认识和利用可以追溯到远古时代,当时的人们就已经有意识地将植物多酚用于鞣制皮革。

植物多酚的研究始于18世纪末,1796年Seguin首次将植物水浸提物中可使生皮转变为革的多酚类化合物合称为“植物单宁”。

White和Bate-Smith定义植物单宁为相对分子量在500~3000范围内的具有鞣性的多元酚。

而“植物多酚”这一术语是由Haslam在1981年根据单宁的分子结构及分子量提出的,涵概了所有单宁以及与单宁的衍生物质。

由于具有独特的功能活性,目前植物多酚已广泛应用于医学、食品、制革和日用化工等相关领域,并发挥着不可替代的作用。

同时,随着天然产物开发利用的逐渐兴起,植物多酚类物质已成为天然产物和有机化学研究的热点,国内外科研工作者纷纷从各个领域和角度对植物多酚开展了广泛深入的研究工作。

1.植物多酚的结构K.Freudenberg在1920年提出植物多酚的科学分类法。

按照单宁的化学结构特征,可将其分为水解单宁(hydrolysable tannins)和缩合单宁(condensed tannins)两大类。

水解单宁主要是聚桔酸酯类多酚,即桔酸及其衍生物与多元醇以酯键连接而成,可以分为桔酸单宁和鞣花单宁两类;缩合单宁则主要由聚黄烷醇类多酚或原花色素,即羟基黄烷醇类单体的组合物,单体间以C—C键相连。

植物多酚的结构及⽣物学活性的研究摘要:植物多酚是⼀类⼴泛存在于植物体内的次⽣代谢物,具有多元酚结构,在⾃然界的储量⾮常丰富。

本⽂就⼏种⽐较常见的植物多酚类物质的组成、性质及其功能作了较为详尽的介绍。

关键词:植物多酚;功能活性植物多酚(Plant polyphenol)⼜名植物单宁(Vegetable tannin),为植物体内的复杂酚类次⽣代谢物,具有多元酚结构,主要存在于植物的⽪、根、叶、果中,在植物中的含量仅次于纤维素、半纤维素和⽊质素。

⼈类对植物多酚的利⽤先于认识。

最初只发现动物⽪与某些植物⽤⽔⼀起浸泡后转变成⾰,⽽且这种⾰的特性来源于植物的“涩性”。

真正认识这种植物的涩性物质则是在18世纪末期,并在1796年由Seguin⾸次提出“单宁”⼀词以表⽰植物⽔浸提物中能使⽣⽪转变成⾰的“涩性”物质。

1962年Bate Smith定义“单宁是分⼦量500~3000的能沉淀⽣物碱、明胶及蛋⽩质的⽔溶性酚类化合物”。

之后,较多的⼯作集中于对植物单宁组分、结构以及基本性质的研究。

后来⼈们发现,⽆论从化学、⽣物、药学等⽅⾯的活性作⽤,还是从应⽤领域来看,有效成分不仅仅限于上述定义中的“单宁”。

1981年,Haslam根据单宁的分⼦结构及分⼦量提出“植物多酚”这⼀术语。

它包括了单宁及与单宁有⽣源关系的化合物。

从20世纪80年代后期开始,国内外从多个领域、多种⾓度对植物多酚开展了基础研究和应⽤研究。

1 ⼏种⽐较常见的植物多酚类物质的组成及其理化性质1.1 茶多酚茶多酚是茶叶中⼀类主要的化学成分。

它含量⾼(占总⼲物质的18%~36%),分布⼴(植株各器官都有,但主要集中于嫩叶和芽),变化⼤(受内外因的影响最⼤),对茶叶品质的影响最显著,是茶叶⽣物化学研究最⼴泛、最深⼊的⼀类物质。

茶多酚⼜名茶单宁、茶鞣质,是茶叶所含的⼀类多羟基类化合物的总称。

茶多酚为淡黄⾊⾄茶褐⾊的粉末或晶体,易溶于温⽔、⼄醇、甲醇、丙酮和⼄酸⼄酯,微溶于油脂,不溶于氯仿及苯等有机溶剂,有吸湿性,耐热性好,在160℃⾷⽤油中添加茶多酚,30min后茶多酚仅降减25%,⾷⽤油的过氧化值(PV值)⼏乎不变,⽽未添加茶多酚的⾷⽤油过氧化值则增⼤1倍。

茶多酚之发现

生命科学的崛起和发展,无疑是人类取得的辉煌成就之一,当1953年DNA(脱氧核糖核酸)双螺旋结构图谱绚丽而美妙地呈现在科学家眼前,人类终于叩开了“生命之谜”的神秘大门。

从而为生物学、医学的研究奠定了科学的基础依据和研究方向。

1956年美国加州大学哈曼教授研究发现,人体内的自由基(FR)与DNA 结合时,会引起小部分DNA碱基取代或丢失,如不及时修复或清除,会使子代DNA重复错误复制,使人体正常生理生化过程衰退或紊乱,导致人体衰老和各种疾病的发生。

这一重大发现被各国科学家认同,从而创立了自由基生物学与医学这一前沿学科,许多生物学家与医学家至此开始研究和寻找能够清除自由基的物质,让人类从根本上远离疾病和痛苦。

1995年,自由基生物学创始人哈曼教授获诺贝尔医学奖。

当国外众多的科学家纷纷投入到寻找清除自由基物质的研究时,我国的科学家也积极行动,浙江大学生物学家(杨贤强教授,国内研究茶多酚最早、最有成就的专家之一)在近半个世纪的探索和研究,成功地从有着千年科学文化积淀的茶叶中找到了天然的、高效的自由基清除剂,茶叶精华——茶多酚!

杨贤强教授研究历程:

1960-1985年,茶叶生物化学的基础研究。

1986年,成功地从茶叶中提取出有效成分——茶多酚。

1987年,浙江农业大学茶学系联合浙江医科大学、浙江中医学院(如今的浙江中医药大学)和浙江大学化工系成立跨学科茶多酚课题研究小组,杨贤强教授担任组长。

1989年,杨贤强教授带领的研究小组,在国家自然科学基金和浙江省自然科学基金的资助下,系统开展茶多酚清除自由基的研究并取得重大实验结果。

在此之前,世界各国的科学家已经筛选了近千种生物进行研究,但进展缓慢,而杨贤强教授带领的研究小组,以多学科交叉研究,准确地攻克了这一难题,找到了清除自由基的最好药物。

1990-2000年,对茶多酚的药理药效进行系统研究,并实施临床基础研究。

开发以茶多酚为功效成分的药品和保健食品。

1995年,在世界抗氧化剂与健康国际学术研讨会上,杨贤强教授发表了茶多酚应用于临床的观察结果,得到了众多学者的热切关注和高度评价,从而确立了茶多酚在自由基生物医学领域上无可匹敌的地位。

1998年,茶多酚纯化和EGCG单体分离技术等的研究。

2003年,在“华夏英才基金”的资助下,出版了世界上第一部茶多酚学术专著——《茶多酚化学》。